Carnets de JLK - Page 18

-

Le chemin sur la mer

« Certes, le vieux monde n’est plus de ce monde,mais plus vivant que jamais » (Ossip Mandelstam)Qui aura chanté pour l’enfantdans vos rangs défilésde battants obsédéspar la plus vide arborescence ?Au présent digitalisé,tout adonnés à vos écrans,vous vivez par procuration:même le vent s’est absenté,le vent, la mer aussi blesséed’être exclue de vos rêves,et vos rêves perdus -le rythme et la rime exclusde vos seuls algorithmes...L’haleine du chien me revient:le souvenir des crocsmordant au plus tendre du corpsde l’enfant pour jouer -l’enfant qui jouait à la guerre,le plaisir solitairede l’Être se reconnaissantdans la caresse des amants...À trier vos déchets,ceux des enfants qui restent là,retrouvant si jamaisle temps en regrets égarés,vont-ils oser le chant ?Retrouver les saveurs du chantde la diva qui s’extasie,et toute l’ironiedu sort et des féériesd’avant la vallée de la mort ...Revivre enfin la douce viecapable de mystère,relancer la cérémoniedu chemin sur la mer...

« Certes, le vieux monde n’est plus de ce monde,mais plus vivant que jamais » (Ossip Mandelstam)Qui aura chanté pour l’enfantdans vos rangs défilésde battants obsédéspar la plus vide arborescence ?Au présent digitalisé,tout adonnés à vos écrans,vous vivez par procuration:même le vent s’est absenté,le vent, la mer aussi blesséed’être exclue de vos rêves,et vos rêves perdus -le rythme et la rime exclusde vos seuls algorithmes...L’haleine du chien me revient:le souvenir des crocsmordant au plus tendre du corpsde l’enfant pour jouer -l’enfant qui jouait à la guerre,le plaisir solitairede l’Être se reconnaissantdans la caresse des amants...À trier vos déchets,ceux des enfants qui restent là,retrouvant si jamaisle temps en regrets égarés,vont-ils oser le chant ?Retrouver les saveurs du chantde la diva qui s’extasie,et toute l’ironiedu sort et des féériesd’avant la vallée de la mort ...Revivre enfin la douce viecapable de mystère,relancer la cérémoniedu chemin sur la mer... -

D'autres batailles

(Pour Fabio C.)Je suis le type qu’on ne voit pas,perdu dans la bataille,je suis la mémoire qu’on entaille,je serais le pigment,le pigment secret: le pygmée,je suis l’oiseau des canopées,l’insaisissable archeraux traits à jamais immortels -je serais l’ange des prédelles…À San Romano ce jour-là,le temps s’est arrêté:le silence et l’obscur effroide la gloire au fil des épéesse sont soudain figéscomme posant, éternisés,pour défier la meutedéfilant muette aux musées…Quand Micheletto le bikera repris la bagarre,Dedalus au fond de l’Irlandea largué ses amarreset délivré ses mortsde leurs derniers remords,puis en croupe les deux lascarsaux lassos dénoués,reprennent les mots en volée…Paolo Uccello: La bataille de San Romano.

(Pour Fabio C.)Je suis le type qu’on ne voit pas,perdu dans la bataille,je suis la mémoire qu’on entaille,je serais le pigment,le pigment secret: le pygmée,je suis l’oiseau des canopées,l’insaisissable archeraux traits à jamais immortels -je serais l’ange des prédelles…À San Romano ce jour-là,le temps s’est arrêté:le silence et l’obscur effroide la gloire au fil des épéesse sont soudain figéscomme posant, éternisés,pour défier la meutedéfilant muette aux musées…Quand Micheletto le bikera repris la bagarre,Dedalus au fond de l’Irlandea largué ses amarreset délivré ses mortsde leurs derniers remords,puis en croupe les deux lascarsaux lassos dénoués,reprennent les mots en volée…Paolo Uccello: La bataille de San Romano. -

Celles qui ont le coeur à l'ouvrage

Celui qui estime sans arrière-pensée que le travail libère / Celle qui chante en faisant les vitres / Ceux qui bossent à plein temps libre / Celui qui à l’instar du docteur Destouches alias Céline ne respecte que les constricteurs / Celle qui a connu Stefan Zweig à l’poque où il envisageait une trilogie consacrée à Dickens, Dostoïevski et Balzac sous le titre de Trois Maître ou Les Constructeurs / Ceux qui ne supportent pas la négligeance que représente la funeste Coquille / Celui qui ne donnera pas son bon à tirer à un peloton d’exécution non attitré / Celle qui affirme qu’elle s’est « fait » la Comédie humaine « à l’époque » / Ceux qui affirment sur Facebook que Gérard Depardieu a fait réécrire Le Colonel Chabertpar un nègre / Celui qui sue sang et eau sur des poèmes minimalistes / Celle qui met la dernière main à un sonnet en langue inclusive / Ceux qui poursuivent leurs études genre à l’insu de leurs gendres autoproclamés / Celui qui fait subventionner ses intermittences / Celle qui travaille au noir à la Maison-Blanche / Ceux qui se donnent à leur ouvrage qui le leur rend au centuple / Celui qui se concentre tous azimuts / Celle qui dit que tout l’amuse en tant que nouvelle cheffe de projet au Musée de l’Homme / Ceux qui font le job sans cracher sur le taf, etc.

-

Conseils de l'Arbre

J’aspire à tout ce beau désordre,me disait l’arbre en rêveet sur sa large main ouverteje lisais la brève sentencede nos années enfuies -l’arbre nous aurait bientôt oubliés…Ta sève n’était qu’impatience,a murmuré le ventà l’écoute de cet instantde pure adolescenceoù soudain l’animal jaillit,et le cheval hennit -on eût dit que tremblait le temps…Les mots étaient insuffisants:le mot seul de racine,ou le verbe de revenirvers l’arbre ou vers le vent;revenir au défi du temps:le désordre de l’arbreme suggérait la permanence -revenir au silence…Picture: Snow owl (Nyctea nyctea), by John James Audubon.

J’aspire à tout ce beau désordre,me disait l’arbre en rêveet sur sa large main ouverteje lisais la brève sentencede nos années enfuies -l’arbre nous aurait bientôt oubliés…Ta sève n’était qu’impatience,a murmuré le ventà l’écoute de cet instantde pure adolescenceoù soudain l’animal jaillit,et le cheval hennit -on eût dit que tremblait le temps…Les mots étaient insuffisants:le mot seul de racine,ou le verbe de revenirvers l’arbre ou vers le vent;revenir au défi du temps:le désordre de l’arbreme suggérait la permanence -revenir au silence…Picture: Snow owl (Nyctea nyctea), by John James Audubon. -

À l'ombre des pétales

La Toute Vieille a les pieds secs, les pieds blancs, les pieds froids.

Le jeune Docteur Plastron, d’une voix aussi blanche que son caleçon, lui prend les mains et lui explique en douceur qu’on va lui couper ses pieds pourris si elle est d’accord , mais la Toute Vieille se rebiffe car elle tient à ses pieds morts et montre ses griffes au gamin.

Et de lancer au carabin: «Fiston, sans pieds comment voulez-vous que je foule encore l’ombre des pétales , et qu’en serait-il donc , même pourri, d’un monde sans poésie ? »

Image. Philip Seelen.

-

Au corps ignorant

(Sur un poème de Rainer Maria Rilke)L'athlète s'en est allé,mais je ne sais ce soirsi ce que je déploreest sa disparition,le drapeau flamboyantde son corps exerçantson art géométrique,ou ses mains électriquesécrivant des poèmes.Je ne sais pas, j'hésite ;réellement ce soir,la fatigue m'a prisdans ses bras fémininsmais ce grand torse à voirde marbre et remontantles chemins de l'oublivia Rilke et Rodin,me rend ces beaux matinsde nos corps élancés,leur grisante sueuret sur le stade inscritela lettre du poème.Ignorant de la peur,l'athlète ainsi demeure.(Athènes, 2011)

(Sur un poème de Rainer Maria Rilke)L'athlète s'en est allé,mais je ne sais ce soirsi ce que je déploreest sa disparition,le drapeau flamboyantde son corps exerçantson art géométrique,ou ses mains électriquesécrivant des poèmes.Je ne sais pas, j'hésite ;réellement ce soir,la fatigue m'a prisdans ses bras fémininsmais ce grand torse à voirde marbre et remontantles chemins de l'oublivia Rilke et Rodin,me rend ces beaux matinsde nos corps élancés,leur grisante sueuret sur le stade inscritela lettre du poème.Ignorant de la peur,l'athlète ainsi demeure.(Athènes, 2011) -

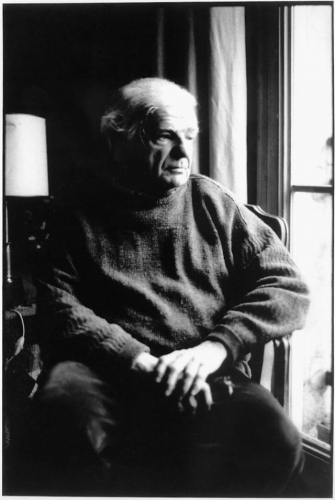

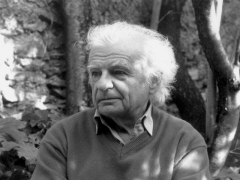

Roland Jaccard s’est achevé, pour mieux survivre en écrivain…

La Cinquième saison, revue littéraire romande au titre chinoisant aussi « improbable » que le fut le (presque) mauvais sujet, réunit les témoignages, à (presque) charge et (presque) décharge, de vingt-cinq plus ou moins proches et amis, pour un portrait éclaté du « gentil garçon » se la jouant « bad boy », presque infréquentable – comme le diront les wokistes – mais survivant par ses écrits…Presque un monstre, dira-t-on de Roland Jaccard. Et c’est lui qui prend les devants : « Quand les gens vous prennent pour un monstre, il n’y a qu’ une chose à faire : aller au-delà de leurs attentes ». C’est en tout cas ce qu’il explique à sa pharmacienne, comme il l’écrit dans sa Confession d’un gentil garçon, paru en janvier de l’année pandémique 2020.

La Cinquième saison, revue littéraire romande au titre chinoisant aussi « improbable » que le fut le (presque) mauvais sujet, réunit les témoignages, à (presque) charge et (presque) décharge, de vingt-cinq plus ou moins proches et amis, pour un portrait éclaté du « gentil garçon » se la jouant « bad boy », presque infréquentable – comme le diront les wokistes – mais survivant par ses écrits…Presque un monstre, dira-t-on de Roland Jaccard. Et c’est lui qui prend les devants : « Quand les gens vous prennent pour un monstre, il n’y a qu’ une chose à faire : aller au-delà de leurs attentes ». C’est en tout cas ce qu’il explique à sa pharmacienne, comme il l’écrit dans sa Confession d’un gentil garçon, paru en janvier de l’année pandémique 2020. Et de balancer à la pharmacienne en question, dont il est sûr qu’elle n’a pas lu Cioran et qui ne lui fourguera ni Stilnox (qu’il m’a demandé deux ou trois fois de lui amener à Paris) ni Xylo Mepha (qu’il ramenait de Paris à Lausanne à François Ceresa, autre nez bouché), quelques horreurs propres à l’émouvoir : à savoir que ce qui est intéressant dans l’amour, selon Cioran, est son impossibilité, que lorsqu’on est « attaché aux putains, on l’est pour toujours », et que lui-même, le Jaccardo, se rappelle cette dame de mauvaise vie qui, chaque fois qu’elle faisait l’amour, voyait le cadavre de son amant à côté d’elle. «Après cela , comment parler encore d’amour ?, avais-je ajouté. Je l’intriguais déjà. Un bon point ».Dans la foulée, et aux pharmacien(ne)s wokistes que nous sommes « toustes » peu ou prou, de nous assener que « ce que la femme a à vendre, c’est son corps », que « leur conduite est dictée par leurs hormones, d’où leur humeur capricieuse, leur absence de sens moral et leur amour pour les chats », que l’homme pour les femmes n’est jamais que « l’instrument interchangeable d’un plaisir toujours identique », lequel plaisir n’est jamais que « l’infini à portée des caniches », comme disait le charmant Céline, alors que pour lui, le Jaccardo, « la mort est le sublime à la portée de chacun », avant de conclure :. « Préméditée elle a encore plus de panache ».« Panache ! » est d’ailleurs l’exclamation de Roland quand il réussissait une belle passe au ping-pong, ainsi que le rapporte son compère en « calosse » de bain Christophe Passer qui dit à avoir « adoré » jouer avec lui comme André Comte Sponville ou Mark Greene, ses amis en désaccord à peu près absolu avec ses idées, auront raffolé de sa fréquentation, ou presque…Or le « presque » est décisif dans la dramaturgie personnelle de Roland Jaccard, qui le savait - ou presque. Sa façon de se décrier lui-même était presque sincère, au point que ses meilleurs amis y croyaient presque, tandis que ses amantes souriaient, ou presque.Car rien n’était jamais sûr avec ce diable de Roland, et même pas le Diable. Du moins est-ce ma propre conviction d’expérience. Ainsi, me déclarant un soir qu’un écrivain digne de ce nom devait conclure un pacte avec le Démon (et il me regardait) lui ai-je répondu qu’il n’avait aucune idée (ou presque) de ce que représentait ce qu’il venait de me balancer, et lui de me donner absolument raison, ou presque.Cela noté, et sans réserve cette fois, c’est à André Comte-Sponville, parfait introducteur à la pensée de Montaigne dans le Dictionnaire amoureux consacré à celui-ci , que nous devons les vues les plus pertinentes de cette suite d’hommages, notamment à propos de la « profondeur superficielle » de Jaccard, de son « snobisme du mal », mais aussi de sa droiture et de sa générosité, à quoi j’ajouterai deux « presque »...« Voilà deux ans qu’il est mort : je l’aime plus que jamais et ce m’est une raison supplémentaire de ne pas être d’accord avec lui », écrit-ainsi Comte-Sponville. Et l’excellent écrivain qu’est aussi Mark Greene, que j’ai eu le plaisir de rencontrer à la table de Jaccard chez Yushi, abonde dans le même sens en apportant une nuance personnelle à la réserve du « presque », liée au fait qu’il y avait toujours, selon lui, une limite, dans les relations avec le cher disparu : comme une impossibilité, un inaccomplissement dans l’amitié « chaleureuse », ou presque, que vous demandait ou vous accordait Jaccard.

Et de balancer à la pharmacienne en question, dont il est sûr qu’elle n’a pas lu Cioran et qui ne lui fourguera ni Stilnox (qu’il m’a demandé deux ou trois fois de lui amener à Paris) ni Xylo Mepha (qu’il ramenait de Paris à Lausanne à François Ceresa, autre nez bouché), quelques horreurs propres à l’émouvoir : à savoir que ce qui est intéressant dans l’amour, selon Cioran, est son impossibilité, que lorsqu’on est « attaché aux putains, on l’est pour toujours », et que lui-même, le Jaccardo, se rappelle cette dame de mauvaise vie qui, chaque fois qu’elle faisait l’amour, voyait le cadavre de son amant à côté d’elle. «Après cela , comment parler encore d’amour ?, avais-je ajouté. Je l’intriguais déjà. Un bon point ».Dans la foulée, et aux pharmacien(ne)s wokistes que nous sommes « toustes » peu ou prou, de nous assener que « ce que la femme a à vendre, c’est son corps », que « leur conduite est dictée par leurs hormones, d’où leur humeur capricieuse, leur absence de sens moral et leur amour pour les chats », que l’homme pour les femmes n’est jamais que « l’instrument interchangeable d’un plaisir toujours identique », lequel plaisir n’est jamais que « l’infini à portée des caniches », comme disait le charmant Céline, alors que pour lui, le Jaccardo, « la mort est le sublime à la portée de chacun », avant de conclure :. « Préméditée elle a encore plus de panache ».« Panache ! » est d’ailleurs l’exclamation de Roland quand il réussissait une belle passe au ping-pong, ainsi que le rapporte son compère en « calosse » de bain Christophe Passer qui dit à avoir « adoré » jouer avec lui comme André Comte Sponville ou Mark Greene, ses amis en désaccord à peu près absolu avec ses idées, auront raffolé de sa fréquentation, ou presque…Or le « presque » est décisif dans la dramaturgie personnelle de Roland Jaccard, qui le savait - ou presque. Sa façon de se décrier lui-même était presque sincère, au point que ses meilleurs amis y croyaient presque, tandis que ses amantes souriaient, ou presque.Car rien n’était jamais sûr avec ce diable de Roland, et même pas le Diable. Du moins est-ce ma propre conviction d’expérience. Ainsi, me déclarant un soir qu’un écrivain digne de ce nom devait conclure un pacte avec le Démon (et il me regardait) lui ai-je répondu qu’il n’avait aucune idée (ou presque) de ce que représentait ce qu’il venait de me balancer, et lui de me donner absolument raison, ou presque.Cela noté, et sans réserve cette fois, c’est à André Comte-Sponville, parfait introducteur à la pensée de Montaigne dans le Dictionnaire amoureux consacré à celui-ci , que nous devons les vues les plus pertinentes de cette suite d’hommages, notamment à propos de la « profondeur superficielle » de Jaccard, de son « snobisme du mal », mais aussi de sa droiture et de sa générosité, à quoi j’ajouterai deux « presque »...« Voilà deux ans qu’il est mort : je l’aime plus que jamais et ce m’est une raison supplémentaire de ne pas être d’accord avec lui », écrit-ainsi Comte-Sponville. Et l’excellent écrivain qu’est aussi Mark Greene, que j’ai eu le plaisir de rencontrer à la table de Jaccard chez Yushi, abonde dans le même sens en apportant une nuance personnelle à la réserve du « presque », liée au fait qu’il y avait toujours, selon lui, une limite, dans les relations avec le cher disparu : comme une impossibilité, un inaccomplissement dans l’amitié « chaleureuse », ou presque, que vous demandait ou vous accordait Jaccard. Mais comment donc peut-on être Jaccard ?Les animateurs de la Cinquième saison ont estimé qu’une femme adulte responsable, ni bimbo ni nymphette, serait la meilleure introductrice à la livraison consacrée à l’affreux Jaccard, misogyne et supposé limite pédophile, pour aborder illico le côté « problématique » du personnage et ses positions « clivantes », et c’est à la prof de littérature, et fine nouvelliste Valérie Gilliard qu’ a incombé cette tâche délicate, dont elle s’est acquittée avec brio, justesse critique et souci d’équilibre, se demannant illico comment on peut être Jaccard…Situant d’emblée Roland Jaccard dans la mouvance « libertaire », ce qui se discute, l’éditorialiste rappelle plus précisément le climat intellectuel ou mental des années 60-70 en citant une tribune de Gabriel Matzneff datant du 27 janvier 1977, dans Libération, qui prônait la dépénalisation de la sexualité avec les mineurs. Né en 1941, notre Roland, presque « boomer » et conforté par l’esprit du temps où il était de bon ton d’ânonner qu’il est « interdit d’interdire », préfigure cependant la contre-offensive visant le « politiquement correct » des soixante-huitards.Et Valérie Gilliard d’observer avec raison : « Notre époque a tendance à condamner l’amoralisme, notamment celui qui s’exprime dans les productions culturelles, c’est là tout le jeu de la succession des mondes, avec leurs couleurs respectives, leurs croyances, leurs errances. Jaccard n’aura de cesse de regrette son Pris disparu, celui des libertés. Et avec lui, la possibilité de ne pas s’offusquer ; d’exprimer sans arrière-pensée le primat du désir masculin ; de rêver à être un pygmalion tout en effeuillant doucement sa misogynie au soleil de la piscine Deligny ».Cependant à peine lâchées les piques de la critique, la commentatrice se reprend en nuances en invoquant le docteur Freud, la question de la pulsion de mort, le problème papa-maman et tout le fonds de commerce du futur chroniqueur psychanalysant du Monde, athée déclaré mais affilié à la secte freudienne avec tous les « presque » qui iront s’accentuant, dont témoignent une vingtaine de livres que leur auteur évoque en ces lignes (presque) significatives. « Nous avons écrit des livres, sans nous soucier des critiques et des ventes. Mais taraudés par une seule question : avions-nous atteint le niveau que nous nous étions assignés ? En ce qui me concerne, j’en doute. Échec sur toute la ligne (ou presque ) »…Si Jaccard s’accorde cet « ou presque », comme un Georges Haldas le fait à sa façon (peu frivole !) après s’être taxé de nullité, c’est en estimant, à juste titre, que ses livres plaideront pour lui, avec tous les réserves qu’on voudra y trouver, mais en toute liberté accordée à la lectrice et au lecteur.Le nom d’oiseau de Jaccardo figurait sur son siège réservé (genre metteur en scène de cinéma, son rêve) de chez Yushi, rue des Ciseaux , à un coup d’aile de l’Hôtel La Perle jadis offert par Marcel Proust à ses amis Albaret – voisinage qui fait de ce drôle de volatile graphomane un cousin lointain des personnages de La Recherche, entre snobisme germanopratin et goûts bizarres sinon extrêmes, cynisme de façade et (presque ) gentillesse.Après la mort de l’écrivain Bergotte, supposé voué au néant de l’oubli, Proust évoque les livres de celui-ci en vitrine, battant des ailes comme des anges, et l’on filera la métaphore au bénéfice du monstre de second rang que figure le Jaccardo, personnage représentatif d’une époque d’eaux basses, son style tant loué par certains n’atteignant pas les cimes d’un Saint-Simon – lequel n’aurait jamais usé du mot poufiasse pour qualifier une femme -, d’un Joubert, d’un Chamfort, d’un Benjamin Constant, d’un Amiel ou d’un Cioran, et pourtant !Pourtant il y a, bel et bien, un écrivain de style chez Roland Jaccard, ou de ton, ou de voix ou de « papatte », comme on voudra. Autant le vain piapia du poseur à la coq, dans sa basse-cour, pouvait insupporter, autant l’écrivain du Monde d’avant nous intéresse en même temps qu’il nous agace, nous charme autant qu’il nous rebute, nous révulse et nous scotche - ou presque…La cinquième saison. Revue littéraire romande. Roland Jaccard, numéros 22-23, 2024, 194p.

Mais comment donc peut-on être Jaccard ?Les animateurs de la Cinquième saison ont estimé qu’une femme adulte responsable, ni bimbo ni nymphette, serait la meilleure introductrice à la livraison consacrée à l’affreux Jaccard, misogyne et supposé limite pédophile, pour aborder illico le côté « problématique » du personnage et ses positions « clivantes », et c’est à la prof de littérature, et fine nouvelliste Valérie Gilliard qu’ a incombé cette tâche délicate, dont elle s’est acquittée avec brio, justesse critique et souci d’équilibre, se demannant illico comment on peut être Jaccard…Situant d’emblée Roland Jaccard dans la mouvance « libertaire », ce qui se discute, l’éditorialiste rappelle plus précisément le climat intellectuel ou mental des années 60-70 en citant une tribune de Gabriel Matzneff datant du 27 janvier 1977, dans Libération, qui prônait la dépénalisation de la sexualité avec les mineurs. Né en 1941, notre Roland, presque « boomer » et conforté par l’esprit du temps où il était de bon ton d’ânonner qu’il est « interdit d’interdire », préfigure cependant la contre-offensive visant le « politiquement correct » des soixante-huitards.Et Valérie Gilliard d’observer avec raison : « Notre époque a tendance à condamner l’amoralisme, notamment celui qui s’exprime dans les productions culturelles, c’est là tout le jeu de la succession des mondes, avec leurs couleurs respectives, leurs croyances, leurs errances. Jaccard n’aura de cesse de regrette son Pris disparu, celui des libertés. Et avec lui, la possibilité de ne pas s’offusquer ; d’exprimer sans arrière-pensée le primat du désir masculin ; de rêver à être un pygmalion tout en effeuillant doucement sa misogynie au soleil de la piscine Deligny ».Cependant à peine lâchées les piques de la critique, la commentatrice se reprend en nuances en invoquant le docteur Freud, la question de la pulsion de mort, le problème papa-maman et tout le fonds de commerce du futur chroniqueur psychanalysant du Monde, athée déclaré mais affilié à la secte freudienne avec tous les « presque » qui iront s’accentuant, dont témoignent une vingtaine de livres que leur auteur évoque en ces lignes (presque) significatives. « Nous avons écrit des livres, sans nous soucier des critiques et des ventes. Mais taraudés par une seule question : avions-nous atteint le niveau que nous nous étions assignés ? En ce qui me concerne, j’en doute. Échec sur toute la ligne (ou presque ) »…Si Jaccard s’accorde cet « ou presque », comme un Georges Haldas le fait à sa façon (peu frivole !) après s’être taxé de nullité, c’est en estimant, à juste titre, que ses livres plaideront pour lui, avec tous les réserves qu’on voudra y trouver, mais en toute liberté accordée à la lectrice et au lecteur.Le nom d’oiseau de Jaccardo figurait sur son siège réservé (genre metteur en scène de cinéma, son rêve) de chez Yushi, rue des Ciseaux , à un coup d’aile de l’Hôtel La Perle jadis offert par Marcel Proust à ses amis Albaret – voisinage qui fait de ce drôle de volatile graphomane un cousin lointain des personnages de La Recherche, entre snobisme germanopratin et goûts bizarres sinon extrêmes, cynisme de façade et (presque ) gentillesse.Après la mort de l’écrivain Bergotte, supposé voué au néant de l’oubli, Proust évoque les livres de celui-ci en vitrine, battant des ailes comme des anges, et l’on filera la métaphore au bénéfice du monstre de second rang que figure le Jaccardo, personnage représentatif d’une époque d’eaux basses, son style tant loué par certains n’atteignant pas les cimes d’un Saint-Simon – lequel n’aurait jamais usé du mot poufiasse pour qualifier une femme -, d’un Joubert, d’un Chamfort, d’un Benjamin Constant, d’un Amiel ou d’un Cioran, et pourtant !Pourtant il y a, bel et bien, un écrivain de style chez Roland Jaccard, ou de ton, ou de voix ou de « papatte », comme on voudra. Autant le vain piapia du poseur à la coq, dans sa basse-cour, pouvait insupporter, autant l’écrivain du Monde d’avant nous intéresse en même temps qu’il nous agace, nous charme autant qu’il nous rebute, nous révulse et nous scotche - ou presque…La cinquième saison. Revue littéraire romande. Roland Jaccard, numéros 22-23, 2024, 194p. -

Décorum

…Il est clair que vous pouvez avoir un Rembrandt chez vous, j’entends un Rembrandt authentique, pas une copie ni un poster, le Rembrandt en question ne sera rien sans un cadre approprié, pas forcément d’époque mais qui mette en valeur le sujet du Rembrandt tout en l’accordant à votre intérieur, vu qu’un Rembrandt même authentique dont le cadre jurerait avec vos rideaux ne vaudrait pas mieux qu’une copie ou un poster - d’ailleurs Nadine de Rotschild est tout à fait de notre avis…

Image : Philip Seelen -

Ce qu'on essaie de dire...

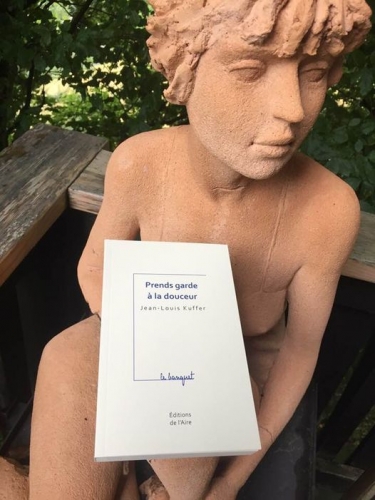

À propos du dernier livre de JLKpar Francis Vladimir"Dans Arles où sont les Alyscans,Quans l'ombre est rouge, sous les roses,Et clair le temps,prends garde à la douceur des choses.Lorsque tu sens batte sans causeTon coeur trop lourd;Et que se taiisent les colombes:Parle tout bas, si c'est d'amour,Au bord des tombes."(Paul-Jean Toulet)L'exergue de Paul-Jean Toulet pare le livre de JLK d'une ineffable aura. À lire d'un trait, le vertige m'a pris, longue dévalée nocturne avec au bout les mots, les mots, toujours les mots qui cernent et disent tant de la vie passée, en allée, que de celle qui demeure toujours à nos côtés, en embuscade en dépit de sa rosserie, de ses moments de grâce, de ses instants fugaces jouant d'éternité.Dans ce long texte qui se déroule page après page en 587 pensées, déclinées à la mode classique, qui se prêtent à l'aube, au cheminement et au soir, l'écrivain ne dévoile rien que nous ne pressentions déjà, une vie d'homme tournée opiniâtrement vers le sens de la vie qui revêt chez lui une interrogation jamais muette, mais assumée par ce que les mots sous sa plume entendent révéler à ceux qui, aveugles ou sourds, en ces temps de misère, sont frappés d'incapacité majeure dans le dévoilement d'eux-mêmes.Dans l'art d'écrire - ( Tchékhov a su dire :... l'art et surtout la scène est un monde où il est impossible d'avancer sans trébucher)- il y aurait donc ce trébuchement sans lequel l'écriture ne saurait aboutir à la luminosité qui se tient dans chacune des pages du livre de JLK. Pour les lecteurs attentifs et fidèles, l'auteur dresse tout un panorama intérieur où le regard est invité à s'arrêter sur chacun des apophtegmes – nommer ainsi ces courts textes est hasardeux – mais il me faut admettre que l'écho de chacun d'eux, d'une langue lyrique, veloutée, âpre, mordante, déposée, conduit le lecteur à un apaisement de lui-même. Il est drôle de consentir à cet état constaté comme si, finalement, les mots dès lors qu'ils sont plus que choisis, justes et ajustés au pourquoi de la chose, le paysage mental, l'expérience de la vie, le sentiment et la douleur, l'accompagnement, le chaos et la respiration profonde, nous réajustent à nous mêmes, nous ré-assemblent aux autres et au monde.De l'éternel présent . - Ceux qui veillent depuis toujours, veilleuses et veilleurs des quatre coins des nébuleuses, le savent à jamais: qu'il n'y a que le présent des choses qui puisse vous révéler votre éternité... Dans le grand théâtre l'écrivain joue le rôle de sa vie, liant et déliant les mots et leur sens, secrets et publics, se confrontant à son intime conviction, changeante et forte, car nul ne sait ce qu'il en sera de demain, de la prochaine aurore, du chemin se perdant dans les bois, du crépuscule de feu sur le lac, et l'écrivain s'il prend au présent et à bras le corps la destinée du monde, tel qu'il va, cahin-caha, a ce rien de bravache, de foudre de guerre errant ( par les mers et les monts, les vallons et les plaines... et la voix au désert ) le disputant tout à la fois à Don Quichotte et au chevalier inexistant.« De la page vécue.- Pour moi, la frontière fut toujours imperceptible entre les livres et la vie dès lors qu'une présence se manifestait par le seul déchiffrement des lettres inscrites sur une page, et j'entrais dans une forêt, j'étais sur la route d'Irkoutsk avec Michel Strogoff, soudain la chanson de ce vieux babineux éthylique de Verlaine tirait de mes yeux d'adolescent de treize ans des larmes toutes pures, ou j'avais seize ans sur les arêtes d'Ailefroide et je prenais chez Alexis Zorba des leçons de vie. » L'écrivain se tiendrait donc à la frontière, cette ligne brisée pour certains ou ligne bleue des Vosges pour d'autres, en-deça de laquelle la pièce retombe pile, au-delà de laquelle elle est face. Au jeu du bonneteau de la vie on y voit que du feu. Dans l'obscurité environnante des grands arbres il faut regarder haut, percer la canopée pour retrouver la lumière. Cet entre-deux constant où se joue l'existence, le livre en ces pages les plus sombres ou en ces pages vives, nous est la meilleure des sources pour s'abreuver, humer, jouer avec la fluidité ou le rocher des mots. Sisyphe montait et remontait sans répit la pente. La gangue, qui enserre, l'écrivain en vient à bout, c'est à dire qu'il commet le premier acte d'apprentissage, l'essentiel, celui de buriner le temps.Et JLK laisse échapper ses volutes d'enfance, ses regains d'adolescence, ses attentes de jeune homme, ses attaches d'homme mûr, cette violence de sang et de violence, toutes choses en elles-mêmes qui font et contrefont le souvenir, le visitant et le revisitant, ne se départant jamais de ce qui tient ce texte de bout en bout, l'émotion, le sourire, la tendreté et la douceur malgré sa mise en garde, le rugueux, la colère rentrée, le deuil.Les mots, peut-on l'exprimer, fomentent des répits et des transes, déplacent des montagnes, apaisent ou désespèrent, ramènent au silence. Souffles primordiaux sans lesquels l'écriture n'advient pas. Je disais, en aparté de ma lecture de nuit, que l'égrènement de ces courts textes qui font une vraie somme, - à faire des jaloux – relève des abysses et tutoie des hauteurs. Sans doute, le dit-on avec facilité, la catharsis se fait dans l'emploi des mots, dans cette ré-architecture incessante érigeant le propos. Ici il est intime et universel, chuchoté à l'oreille par une voix amie. Il donne à entendre le monde aujourd'hui dans les échos et les accents d'hier, dans l'évidence de l'autre, la toute proche, l'ailée. « De l'évidence. - Ton mystère ne résidait pas dans ce qui m'était caché de toi, tes secrets ou tes obscurités, mais dans ce que je découvrais chaque jour de toi de nouveau, qui me semblait chaque jour plus beau d'être révélé en pleine lumière... ».Le livre de JLK se retourne à l'épaule, et nous retourne les sens, nous accablant et nous allégeant, mêlant indistinctement les raisons et les déraisons qui mènent au bout du chemin, à la dernière page du livre. « tu t'en es allée une nuit après nous avoir signifié ton désir de dormir et la nuit depuis lors m'est une autre tombe... De ma tristesse.-Ton visage s'est refermé pendant que tu dormais et pourtant je le savais déjà : que ce n'était pas le sommeil qui l'avait refermé... mais une fois de plus les mots vous manquaient alors même que vous vous compreniez et plus que jamais en ces déclins du jour...Du plus tendre aveu.-Tu m'as manqué dès que j'ai su que je m'en irais, lui dit-elle... » L'omniprésence de l'intime et du fugace confère à ces pages le noir et le blanc, couleurs de deuil, non pour enfouir l'âme endolorie, la triturer à l'excès, mais bien plutôt pour glisser sous les pas de celui qui reste, une autre portée musicale, lui tendre un arc où réapparaîtront les couleurs, les poinçons d'espérance, l'écriture de feu, la réparation. C'est à cela sans doute que s'attache le livre de JLK, hors- champ, mais dans la lumière matinale sur le chemin des bois, s'en revenant au soir. Avec légèreté, sans emphase, avec les mots sacrés pour le dire, ces sacrés mots, l'empyrée et le refuge qu'il s'est choisis, à la Désirade, sur les hauts de Montreux, pour continuer et faire entendre...De la permanence.- Ce que nous laissons semble n'être rien, mais c'est cela que nous vous laissons et cela seul compte : que ce soit vous....F. V.Jean-Louis Kuffer, Prends garde à la douceur. Editions de l'Aire, 261p. 2023.

À propos du dernier livre de JLKpar Francis Vladimir"Dans Arles où sont les Alyscans,Quans l'ombre est rouge, sous les roses,Et clair le temps,prends garde à la douceur des choses.Lorsque tu sens batte sans causeTon coeur trop lourd;Et que se taiisent les colombes:Parle tout bas, si c'est d'amour,Au bord des tombes."(Paul-Jean Toulet)L'exergue de Paul-Jean Toulet pare le livre de JLK d'une ineffable aura. À lire d'un trait, le vertige m'a pris, longue dévalée nocturne avec au bout les mots, les mots, toujours les mots qui cernent et disent tant de la vie passée, en allée, que de celle qui demeure toujours à nos côtés, en embuscade en dépit de sa rosserie, de ses moments de grâce, de ses instants fugaces jouant d'éternité.Dans ce long texte qui se déroule page après page en 587 pensées, déclinées à la mode classique, qui se prêtent à l'aube, au cheminement et au soir, l'écrivain ne dévoile rien que nous ne pressentions déjà, une vie d'homme tournée opiniâtrement vers le sens de la vie qui revêt chez lui une interrogation jamais muette, mais assumée par ce que les mots sous sa plume entendent révéler à ceux qui, aveugles ou sourds, en ces temps de misère, sont frappés d'incapacité majeure dans le dévoilement d'eux-mêmes.Dans l'art d'écrire - ( Tchékhov a su dire :... l'art et surtout la scène est un monde où il est impossible d'avancer sans trébucher)- il y aurait donc ce trébuchement sans lequel l'écriture ne saurait aboutir à la luminosité qui se tient dans chacune des pages du livre de JLK. Pour les lecteurs attentifs et fidèles, l'auteur dresse tout un panorama intérieur où le regard est invité à s'arrêter sur chacun des apophtegmes – nommer ainsi ces courts textes est hasardeux – mais il me faut admettre que l'écho de chacun d'eux, d'une langue lyrique, veloutée, âpre, mordante, déposée, conduit le lecteur à un apaisement de lui-même. Il est drôle de consentir à cet état constaté comme si, finalement, les mots dès lors qu'ils sont plus que choisis, justes et ajustés au pourquoi de la chose, le paysage mental, l'expérience de la vie, le sentiment et la douleur, l'accompagnement, le chaos et la respiration profonde, nous réajustent à nous mêmes, nous ré-assemblent aux autres et au monde.De l'éternel présent . - Ceux qui veillent depuis toujours, veilleuses et veilleurs des quatre coins des nébuleuses, le savent à jamais: qu'il n'y a que le présent des choses qui puisse vous révéler votre éternité... Dans le grand théâtre l'écrivain joue le rôle de sa vie, liant et déliant les mots et leur sens, secrets et publics, se confrontant à son intime conviction, changeante et forte, car nul ne sait ce qu'il en sera de demain, de la prochaine aurore, du chemin se perdant dans les bois, du crépuscule de feu sur le lac, et l'écrivain s'il prend au présent et à bras le corps la destinée du monde, tel qu'il va, cahin-caha, a ce rien de bravache, de foudre de guerre errant ( par les mers et les monts, les vallons et les plaines... et la voix au désert ) le disputant tout à la fois à Don Quichotte et au chevalier inexistant.« De la page vécue.- Pour moi, la frontière fut toujours imperceptible entre les livres et la vie dès lors qu'une présence se manifestait par le seul déchiffrement des lettres inscrites sur une page, et j'entrais dans une forêt, j'étais sur la route d'Irkoutsk avec Michel Strogoff, soudain la chanson de ce vieux babineux éthylique de Verlaine tirait de mes yeux d'adolescent de treize ans des larmes toutes pures, ou j'avais seize ans sur les arêtes d'Ailefroide et je prenais chez Alexis Zorba des leçons de vie. » L'écrivain se tiendrait donc à la frontière, cette ligne brisée pour certains ou ligne bleue des Vosges pour d'autres, en-deça de laquelle la pièce retombe pile, au-delà de laquelle elle est face. Au jeu du bonneteau de la vie on y voit que du feu. Dans l'obscurité environnante des grands arbres il faut regarder haut, percer la canopée pour retrouver la lumière. Cet entre-deux constant où se joue l'existence, le livre en ces pages les plus sombres ou en ces pages vives, nous est la meilleure des sources pour s'abreuver, humer, jouer avec la fluidité ou le rocher des mots. Sisyphe montait et remontait sans répit la pente. La gangue, qui enserre, l'écrivain en vient à bout, c'est à dire qu'il commet le premier acte d'apprentissage, l'essentiel, celui de buriner le temps.Et JLK laisse échapper ses volutes d'enfance, ses regains d'adolescence, ses attentes de jeune homme, ses attaches d'homme mûr, cette violence de sang et de violence, toutes choses en elles-mêmes qui font et contrefont le souvenir, le visitant et le revisitant, ne se départant jamais de ce qui tient ce texte de bout en bout, l'émotion, le sourire, la tendreté et la douceur malgré sa mise en garde, le rugueux, la colère rentrée, le deuil.Les mots, peut-on l'exprimer, fomentent des répits et des transes, déplacent des montagnes, apaisent ou désespèrent, ramènent au silence. Souffles primordiaux sans lesquels l'écriture n'advient pas. Je disais, en aparté de ma lecture de nuit, que l'égrènement de ces courts textes qui font une vraie somme, - à faire des jaloux – relève des abysses et tutoie des hauteurs. Sans doute, le dit-on avec facilité, la catharsis se fait dans l'emploi des mots, dans cette ré-architecture incessante érigeant le propos. Ici il est intime et universel, chuchoté à l'oreille par une voix amie. Il donne à entendre le monde aujourd'hui dans les échos et les accents d'hier, dans l'évidence de l'autre, la toute proche, l'ailée. « De l'évidence. - Ton mystère ne résidait pas dans ce qui m'était caché de toi, tes secrets ou tes obscurités, mais dans ce que je découvrais chaque jour de toi de nouveau, qui me semblait chaque jour plus beau d'être révélé en pleine lumière... ».Le livre de JLK se retourne à l'épaule, et nous retourne les sens, nous accablant et nous allégeant, mêlant indistinctement les raisons et les déraisons qui mènent au bout du chemin, à la dernière page du livre. « tu t'en es allée une nuit après nous avoir signifié ton désir de dormir et la nuit depuis lors m'est une autre tombe... De ma tristesse.-Ton visage s'est refermé pendant que tu dormais et pourtant je le savais déjà : que ce n'était pas le sommeil qui l'avait refermé... mais une fois de plus les mots vous manquaient alors même que vous vous compreniez et plus que jamais en ces déclins du jour...Du plus tendre aveu.-Tu m'as manqué dès que j'ai su que je m'en irais, lui dit-elle... » L'omniprésence de l'intime et du fugace confère à ces pages le noir et le blanc, couleurs de deuil, non pour enfouir l'âme endolorie, la triturer à l'excès, mais bien plutôt pour glisser sous les pas de celui qui reste, une autre portée musicale, lui tendre un arc où réapparaîtront les couleurs, les poinçons d'espérance, l'écriture de feu, la réparation. C'est à cela sans doute que s'attache le livre de JLK, hors- champ, mais dans la lumière matinale sur le chemin des bois, s'en revenant au soir. Avec légèreté, sans emphase, avec les mots sacrés pour le dire, ces sacrés mots, l'empyrée et le refuge qu'il s'est choisis, à la Désirade, sur les hauts de Montreux, pour continuer et faire entendre...De la permanence.- Ce que nous laissons semble n'être rien, mais c'est cela que nous vous laissons et cela seul compte : que ce soit vous....F. V.Jean-Louis Kuffer, Prends garde à la douceur. Editions de l'Aire, 261p. 2023. -

Onction parisienne

On fait le tour du quartier et c’est un monde. De la mansarde d’à côté j’entends les vieux Russes blancs qui s’enguirlandent. Du fond de la rue montent les mélopées entêtantes du café maure. Aux soirs de fin de semaine on est à Rome ou à Barcelone. Cependant, chaque matinée, c’est la province et la Provence qu’on retrouve rue Legendre. Le libraire taciturne a des gestes de mandarin, mais les vrais Chinois du supermarché d’à côté ne s’inclinent même pas : ils ont acquis la même morgue que les Polonais de l’épicerie où je me fournis en Krupnik, la liqueur au miel de feu qui tue de bonheur. Plus loin, à la Butte-aux-Cailles, les basses maisons chaulées m’évoquent le Mexique assoupi. C’est là-bas qu’une fin d’après-midi, place Paul-Verlaine, j’ai commencé de lire Lumière d’août de Faulkner. Ainsi me suis-je retrouvé quelque part entre Alabama et Mississippi, et c’est alors qu’il s’est mis à pleuvoir en plein soleil. Je me trouvais hors du temps, il ne me semblait pas que je pleurais, mais tout pleurait en souriant, tout était trempé, mon livre et mes vêtements, tout était comme lavé et purifié...

On fait le tour du quartier et c’est un monde. De la mansarde d’à côté j’entends les vieux Russes blancs qui s’enguirlandent. Du fond de la rue montent les mélopées entêtantes du café maure. Aux soirs de fin de semaine on est à Rome ou à Barcelone. Cependant, chaque matinée, c’est la province et la Provence qu’on retrouve rue Legendre. Le libraire taciturne a des gestes de mandarin, mais les vrais Chinois du supermarché d’à côté ne s’inclinent même pas : ils ont acquis la même morgue que les Polonais de l’épicerie où je me fournis en Krupnik, la liqueur au miel de feu qui tue de bonheur. Plus loin, à la Butte-aux-Cailles, les basses maisons chaulées m’évoquent le Mexique assoupi. C’est là-bas qu’une fin d’après-midi, place Paul-Verlaine, j’ai commencé de lire Lumière d’août de Faulkner. Ainsi me suis-je retrouvé quelque part entre Alabama et Mississippi, et c’est alors qu’il s’est mis à pleuvoir en plein soleil. Je me trouvais hors du temps, il ne me semblait pas que je pleurais, mais tout pleurait en souriant, tout était trempé, mon livre et mes vêtements, tout était comme lavé et purifié... -

Ce qui ne peut se dire

«Ce qu'on ne peut pas dire, il ne faut surtout pas le taire,mais l'écrire.» (Jacques Derrida)La solitude est une nuitque l’aveugle perçoitcomme un mur froid autour de lui -mais qui seul peut le dire ?Comment dire à celui qui dortque la vie est ailleursque dans son rêve sans remordsoù le bercent les heures -qui oserait le dire ?Notre savoir payé de motsgagne à se taire parfoisà la lisière des grands boisoù vit le solitaire -mais qui saura le dire ?Peinture: Edvard Munch, Le tronc jaune.

«Ce qu'on ne peut pas dire, il ne faut surtout pas le taire,mais l'écrire.» (Jacques Derrida)La solitude est une nuitque l’aveugle perçoitcomme un mur froid autour de lui -mais qui seul peut le dire ?Comment dire à celui qui dortque la vie est ailleursque dans son rêve sans remordsoù le bercent les heures -qui oserait le dire ?Notre savoir payé de motsgagne à se taire parfoisà la lisière des grands boisoù vit le solitaire -mais qui saura le dire ?Peinture: Edvard Munch, Le tronc jaune. -

Le coup du chapeau

(Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À La Maison bleue, ce mardi 30 avril. - Après, leur façon de dire «du coup » m’exaspère à un tel point que je m’empare de cet «après » et de ce « du coup » pour les coller à mes mélodies bricolées, et du coup je te dis pas la soirée qu’on a passée l'autre soir avec Jackie et Tonio chez Clémentine et les pêcheurs, ça se raconte pas, mais après je te le raconte quand même, et du coup je revois Jackie à vingt ans qui affronte plus ou moins son père dans le sillage de mai 68, où elle enchaîne bombe sur bombe, puis c’est Tonio qui me chambre avec la nouvelle bio de Kafka, et du coup je le chipote en lui lançant qu’après ces bios de disciples à genoux et autres épigones ne sont finalement que genoux et épigones, et tes lettres de Flaubert à Louise Collet, super – il y a quelque temps déjà que je me suis emparé du mot « super » -, mais moi du coup je reviens à Frédéric Moreau, chez les Dambreuse, découvrant la fiesta des mondains aussi nulle que celle de Marcel au quartier Saint Germain...Tonio était arrivé à la Grappe d'or en chapeau, genre Nizon au chapeau, Guibert au chapeau, Saul Bellow au chapeau, et du coup ça me rappelle le jeune étudiant américain qu’évoque Annie Dillard, très décidé à se faire un nom d’écrivain et commençant par se nantir d’un chapeau – après j’imagine Tonio se pointant chez un chapelier et choisissant ce chapeau grave comme un chapeau de Monk, et du coup je leur dis, à Jackie et lui, que Tonio est un Monk à sa façon, un ahuri que je vois toujours apparaître en caleçon à l’embrasure de la porte de leur noble demeure vigneronne de Bourg en Lavaux, tandis que je m'entretenais avec la belle violoniste spécialiste de Berg - nous deux parlant donc d’Alban Berg et de ses difficultés et Tonio se levant de sa sieste et surgissant à la tangente de notre conversation avec son torse maigre de lecteur de Thomas Bernhard et ses roustons dépassant du caleçon; et à Jackie qui ne suit pas les séries sur Netflix je commence de raconter Monk le frère occulte de son compagnon et de Robert Walser et de Bartleby (dont Tonio a parlé dans un de ses écrits récents) et d’Oblomov aussi , bref de tous ces personnages un peu décalés, dépassés par les événements, genre « no country for the old man » même s’ils sont jeunes, ces ahuris sublimes comme l’était le jeune homme à tout faire de Walser, et du coup je me dis que Jackie et Tonio sont eux aussi des personnages de série, et comme ils acquiescent et se disent prêts à s’y lancer je leur raconte celle dont j’ai esquissé le scénar avec Simon & Lapp au générique, deux vieux potes dont le bon vivant (Simon le jovial) est tenté par EXIT alors que son compère (Lapp le déprimé de naissance) essaie de lui remonter la pendule, et je leur raconte qu’après il y a eu, avec le jeune cinéaste engagé et les compères, les ajouts sans nombre à mon script initial, la mise en œuvre de l’épisode pilote et tout une galère de détails, avant les tractations avec la télé, bref je leur raconte que le projet de série serait le sujet d’une autre suite d’épisodes mais j’ai perdu de vue les compères qui n’apparaissent plus ni à la radio ni sur Youtube à ma connaissance – après je n’en ai d’ailleurs que fiche, et du coup je reviens aux trois tas de journaux que je me suis promis, ce matin, de dépouiller et avec eux les quatre premiers mois d’infos de cette année dite du Dragon de bois par les Chinois, etc…

(Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À La Maison bleue, ce mardi 30 avril. - Après, leur façon de dire «du coup » m’exaspère à un tel point que je m’empare de cet «après » et de ce « du coup » pour les coller à mes mélodies bricolées, et du coup je te dis pas la soirée qu’on a passée l'autre soir avec Jackie et Tonio chez Clémentine et les pêcheurs, ça se raconte pas, mais après je te le raconte quand même, et du coup je revois Jackie à vingt ans qui affronte plus ou moins son père dans le sillage de mai 68, où elle enchaîne bombe sur bombe, puis c’est Tonio qui me chambre avec la nouvelle bio de Kafka, et du coup je le chipote en lui lançant qu’après ces bios de disciples à genoux et autres épigones ne sont finalement que genoux et épigones, et tes lettres de Flaubert à Louise Collet, super – il y a quelque temps déjà que je me suis emparé du mot « super » -, mais moi du coup je reviens à Frédéric Moreau, chez les Dambreuse, découvrant la fiesta des mondains aussi nulle que celle de Marcel au quartier Saint Germain...Tonio était arrivé à la Grappe d'or en chapeau, genre Nizon au chapeau, Guibert au chapeau, Saul Bellow au chapeau, et du coup ça me rappelle le jeune étudiant américain qu’évoque Annie Dillard, très décidé à se faire un nom d’écrivain et commençant par se nantir d’un chapeau – après j’imagine Tonio se pointant chez un chapelier et choisissant ce chapeau grave comme un chapeau de Monk, et du coup je leur dis, à Jackie et lui, que Tonio est un Monk à sa façon, un ahuri que je vois toujours apparaître en caleçon à l’embrasure de la porte de leur noble demeure vigneronne de Bourg en Lavaux, tandis que je m'entretenais avec la belle violoniste spécialiste de Berg - nous deux parlant donc d’Alban Berg et de ses difficultés et Tonio se levant de sa sieste et surgissant à la tangente de notre conversation avec son torse maigre de lecteur de Thomas Bernhard et ses roustons dépassant du caleçon; et à Jackie qui ne suit pas les séries sur Netflix je commence de raconter Monk le frère occulte de son compagnon et de Robert Walser et de Bartleby (dont Tonio a parlé dans un de ses écrits récents) et d’Oblomov aussi , bref de tous ces personnages un peu décalés, dépassés par les événements, genre « no country for the old man » même s’ils sont jeunes, ces ahuris sublimes comme l’était le jeune homme à tout faire de Walser, et du coup je me dis que Jackie et Tonio sont eux aussi des personnages de série, et comme ils acquiescent et se disent prêts à s’y lancer je leur raconte celle dont j’ai esquissé le scénar avec Simon & Lapp au générique, deux vieux potes dont le bon vivant (Simon le jovial) est tenté par EXIT alors que son compère (Lapp le déprimé de naissance) essaie de lui remonter la pendule, et je leur raconte qu’après il y a eu, avec le jeune cinéaste engagé et les compères, les ajouts sans nombre à mon script initial, la mise en œuvre de l’épisode pilote et tout une galère de détails, avant les tractations avec la télé, bref je leur raconte que le projet de série serait le sujet d’une autre suite d’épisodes mais j’ai perdu de vue les compères qui n’apparaissent plus ni à la radio ni sur Youtube à ma connaissance – après je n’en ai d’ailleurs que fiche, et du coup je reviens aux trois tas de journaux que je me suis promis, ce matin, de dépouiller et avec eux les quatre premiers mois d’infos de cette année dite du Dragon de bois par les Chinois, etc… -

Au ciel délire

Les ombres remontent d’en bas,de sous la table, là,où s’étalent tous les décombresdes maisons, des manies, des saisonset des familles aux raisons égarées -cela devait rester caché !Tu me cherches où je ne suis pas,et moi je te retienspar notre lien de long silenceque tu disais précieux,si précieux que nul autre lieuque ma seule présencene te semblait plus accueillant…Ce que vous auriez aimé taireau moment de le faireest ainsi votre aveu,le secret de vos yeux que dévoilece regard d’un dieu reconnupour allier l’eau et le feu…Douce folie jamais éteinte.tendre philosophiedu poète passant par làsans se presser jamais,jamais futile, jamais feinte -au ciel qui s’ouvre perdez-vous…Peinture: Bona Mangangu, Fleur de volcan.

Les ombres remontent d’en bas,de sous la table, là,où s’étalent tous les décombresdes maisons, des manies, des saisonset des familles aux raisons égarées -cela devait rester caché !Tu me cherches où je ne suis pas,et moi je te retienspar notre lien de long silenceque tu disais précieux,si précieux que nul autre lieuque ma seule présencene te semblait plus accueillant…Ce que vous auriez aimé taireau moment de le faireest ainsi votre aveu,le secret de vos yeux que dévoilece regard d’un dieu reconnupour allier l’eau et le feu…Douce folie jamais éteinte.tendre philosophiedu poète passant par làsans se presser jamais,jamais futile, jamais feinte -au ciel qui s’ouvre perdez-vous…Peinture: Bona Mangangu, Fleur de volcan. -

Devant ce portrait

(Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À la Maison bleue, ce dimanche 28 avril.– Le vieux sage au cœur d’enfant et à l'âme souveraine que figurait Charles Du Bos le murmurait en sa timidité devant le monde devenu Machine à faire et défaire indifféremment : « Nous ne sommes pas désespérés, nous sommes dans la perplexité», et le vieux Charlie, en compagnie duquel tout un chacun se sentait toujours un peu grossier, reprenait sa lecture relative à la notion de complémentarité selon Nils Bohr et, plus précisément, à la relation mutuellement exclusive qui existera toujours entre l’utilisation pratique de n’importe quel mot et la tentative visant à le définir rigoureusement, autrement dit la poésie et la science, le savoir nocturne et les théorèmes au jour le jour, l’oraison matinale des peuples ingénus et la macération théologique – et le dimanche y allait de ses cloches à l’autre bout du quartier…J’avais placé ce portrait de Lady L sur la paroi faisant face au grand lit de tek indien haut sur socle dans lequel elle aura dit ces derniers mots un autre dimanche d'il y a trois ans de ça : « Lady veut dormir », et maintenant elle me regarde quand je dors ou m’éveille, avec son air de Madone rhénane, selon l’expression de Pierre Omcikous qui en achevait le portrait, se demandant apparemment ce que mijote celui-là, mais il y a aussi de la bienveillance et de la magnanimité dans son expression, et je lui renvoie son demi-sourire qui ferait croire à certains que je n’en finis pas de cuver mon deuil comme il en va de Monk supposé ne jamais se consoler de la mort non moins cruelle de Trudy, mais l'interprétation est fausse dans les deux cas de cette absence augmentant notre présence...Je suis naturellement plus joyeux de nature que Monk, et plus bohème aussi : pas question que je croche le dernier bouton de ma chemise ni ne panique à la vue d’aucune nudité sexuelle quelconque, mais les bonnes femmes restent réellement là avec leur fichu sens des réalités – ne me parle pas de la Béatrice de Dante ou de la Laure de Pétrarque, et si ma bonne amie n’a pas été aussi sordidement assassinée que la Trudy de l'autre ahuri, comment qualifier le lent massacre qu’elle a subi de la part de la vie elle-même, sinon de crime avéré contre l'humanité ?Peinture: Pierre Omcikous, Portrait de Lady L., 1987. Pp LK/JLK.

(Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)À la Maison bleue, ce dimanche 28 avril.– Le vieux sage au cœur d’enfant et à l'âme souveraine que figurait Charles Du Bos le murmurait en sa timidité devant le monde devenu Machine à faire et défaire indifféremment : « Nous ne sommes pas désespérés, nous sommes dans la perplexité», et le vieux Charlie, en compagnie duquel tout un chacun se sentait toujours un peu grossier, reprenait sa lecture relative à la notion de complémentarité selon Nils Bohr et, plus précisément, à la relation mutuellement exclusive qui existera toujours entre l’utilisation pratique de n’importe quel mot et la tentative visant à le définir rigoureusement, autrement dit la poésie et la science, le savoir nocturne et les théorèmes au jour le jour, l’oraison matinale des peuples ingénus et la macération théologique – et le dimanche y allait de ses cloches à l’autre bout du quartier…J’avais placé ce portrait de Lady L sur la paroi faisant face au grand lit de tek indien haut sur socle dans lequel elle aura dit ces derniers mots un autre dimanche d'il y a trois ans de ça : « Lady veut dormir », et maintenant elle me regarde quand je dors ou m’éveille, avec son air de Madone rhénane, selon l’expression de Pierre Omcikous qui en achevait le portrait, se demandant apparemment ce que mijote celui-là, mais il y a aussi de la bienveillance et de la magnanimité dans son expression, et je lui renvoie son demi-sourire qui ferait croire à certains que je n’en finis pas de cuver mon deuil comme il en va de Monk supposé ne jamais se consoler de la mort non moins cruelle de Trudy, mais l'interprétation est fausse dans les deux cas de cette absence augmentant notre présence...Je suis naturellement plus joyeux de nature que Monk, et plus bohème aussi : pas question que je croche le dernier bouton de ma chemise ni ne panique à la vue d’aucune nudité sexuelle quelconque, mais les bonnes femmes restent réellement là avec leur fichu sens des réalités – ne me parle pas de la Béatrice de Dante ou de la Laure de Pétrarque, et si ma bonne amie n’a pas été aussi sordidement assassinée que la Trudy de l'autre ahuri, comment qualifier le lent massacre qu’elle a subi de la part de la vie elle-même, sinon de crime avéré contre l'humanité ?Peinture: Pierre Omcikous, Portrait de Lady L., 1987. Pp LK/JLK. -

À mourir de rire

(Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)Le navire de Swift s'éloigneDans le temps éternel.Nulle indignation forcenéeNe l'y déchirera plus.Imite-le si tu l'oses,Voyageur qu'abêtit le monde,Car Swift a servi la cause...De l'humain qui est d'être libre...(W.B. Yeats, Swift's Epitaph, traduction d'Yves Bonnefoy)À la Maison bleue, ce samedi 27 avril.- Ce pourrait encore être un lendemain d’hier, aurais-je pu craindre après mes errances dans le vide de la veille à surfer comme un zombie, avant ce que j’appelle le départ du navire de Swift dans la nuit du sommeil - ç’aurait pu être un retour de fiesta désespérée s’il n’y avait eu là-bas, dans ce café perdu à l’immense négressse, le souvenir du rire de Swift réitéré par le récit que Kasperl, dans le rêve, nous avait fait de l’ultime éclat du jeune homme littéralement scié de rire et finalement explosé de rire par la lecture du récit de la Passion du Christ représentée au théâtre municipal de Saavedra de La Paz, quand la croix tout à coup s’ébranle dans le décor minable et que le crucifié s’exclame « putain je tombe ! », et l’évidence ce matin qu’après ce rêve j’allais vivre un samedi féerique comme on en fait plus m’a fait relancer mon propre récit des apparitions de Gian Gaspard...Hier encore, avant le message électronique de Shmuel me remerciant pour ma chronique, qualifiée de « très belle et très touchante « , j’avais été touché moi aussi, en pédalant sur mon vélo de chambre avec, à l’écran de mon laptop, l’épisode à crever de rire (déjà!) de Monk se fait un ami , en me rappelant mon propre fantasme de toujours de l’Ami unique, partageant de toute évidence la candeur idiote du personnage voué par nature aux déceptions de l’enfance.Monk a peur de la Nature, ce qui n'est pas mon cas. Adrian Monk compte plus de 120 allergies, alors que je n'en ai déclaré aucune lors de mon dernier passage à l'hosto - Monk craint les hostos comme la lèpre et les sangsues, alors que je me surprends à faire de l'esprit avec les soignants - ce que je me reproche comme toute indiscrétion ou familiarité déplacées, tutoiement compris. Monk fait une tragédie du moindre saignement de nez, alors que celui-ci m'a fait découvrir la cour des miracles de l'Hotel-Dieu parisien, un matin d'hémorragie qui relevait peut-être de l'acte manqué - je devais rencontrer le même jour un éditeur influent. Monk est un intuitif plus-que- présent, en quoi je m'identifie à cet ahuri angélique me rappelant Robert Walser, Oblomov, Bartleby et autres âmes sensibles familières à Shmuel T. Meyer.Ce samedi à venir n'aura pas son pareil, dédié à sainte Zita, patronne des servantes et des femmes de charge sur la tombe de laquelle se sont multiplié les miracles - lesquels préludent en somme à ce jour qui me trouve un peu tousseux, le souffle court et les mollets sciés à crever de rire, plus quelques signes avant-coureurs de je sais quoi qui me font sortir mon doseur d'initrate isosorbide peut-être contre-indiqué d'ailleurs, avant la prise de mes 10 molécules quotidiennes prescrites au titre de cardiopathe accessoirement sponsor du Big Pharma...Peinture JLK: Le chemin sur La mer, Acryl sur toile, 2020.

(Le Temps accordé. Lectures du monde VII, 2024)Le navire de Swift s'éloigneDans le temps éternel.Nulle indignation forcenéeNe l'y déchirera plus.Imite-le si tu l'oses,Voyageur qu'abêtit le monde,Car Swift a servi la cause...De l'humain qui est d'être libre...(W.B. Yeats, Swift's Epitaph, traduction d'Yves Bonnefoy)À la Maison bleue, ce samedi 27 avril.- Ce pourrait encore être un lendemain d’hier, aurais-je pu craindre après mes errances dans le vide de la veille à surfer comme un zombie, avant ce que j’appelle le départ du navire de Swift dans la nuit du sommeil - ç’aurait pu être un retour de fiesta désespérée s’il n’y avait eu là-bas, dans ce café perdu à l’immense négressse, le souvenir du rire de Swift réitéré par le récit que Kasperl, dans le rêve, nous avait fait de l’ultime éclat du jeune homme littéralement scié de rire et finalement explosé de rire par la lecture du récit de la Passion du Christ représentée au théâtre municipal de Saavedra de La Paz, quand la croix tout à coup s’ébranle dans le décor minable et que le crucifié s’exclame « putain je tombe ! », et l’évidence ce matin qu’après ce rêve j’allais vivre un samedi féerique comme on en fait plus m’a fait relancer mon propre récit des apparitions de Gian Gaspard...Hier encore, avant le message électronique de Shmuel me remerciant pour ma chronique, qualifiée de « très belle et très touchante « , j’avais été touché moi aussi, en pédalant sur mon vélo de chambre avec, à l’écran de mon laptop, l’épisode à crever de rire (déjà!) de Monk se fait un ami , en me rappelant mon propre fantasme de toujours de l’Ami unique, partageant de toute évidence la candeur idiote du personnage voué par nature aux déceptions de l’enfance.Monk a peur de la Nature, ce qui n'est pas mon cas. Adrian Monk compte plus de 120 allergies, alors que je n'en ai déclaré aucune lors de mon dernier passage à l'hosto - Monk craint les hostos comme la lèpre et les sangsues, alors que je me surprends à faire de l'esprit avec les soignants - ce que je me reproche comme toute indiscrétion ou familiarité déplacées, tutoiement compris. Monk fait une tragédie du moindre saignement de nez, alors que celui-ci m'a fait découvrir la cour des miracles de l'Hotel-Dieu parisien, un matin d'hémorragie qui relevait peut-être de l'acte manqué - je devais rencontrer le même jour un éditeur influent. Monk est un intuitif plus-que- présent, en quoi je m'identifie à cet ahuri angélique me rappelant Robert Walser, Oblomov, Bartleby et autres âmes sensibles familières à Shmuel T. Meyer.Ce samedi à venir n'aura pas son pareil, dédié à sainte Zita, patronne des servantes et des femmes de charge sur la tombe de laquelle se sont multiplié les miracles - lesquels préludent en somme à ce jour qui me trouve un peu tousseux, le souffle court et les mollets sciés à crever de rire, plus quelques signes avant-coureurs de je sais quoi qui me font sortir mon doseur d'initrate isosorbide peut-être contre-indiqué d'ailleurs, avant la prise de mes 10 molécules quotidiennes prescrites au titre de cardiopathe accessoirement sponsor du Big Pharma...Peinture JLK: Le chemin sur La mer, Acryl sur toile, 2020. -

Ce rire à la folie

(Kasperliana, 2)L’intensité sans pareille de sa présence se ressentait par défaut quand il les avait quittés et qu’ils se retrouvaient là tout cons à se demander ce qui leur était arrivé pour qu’à l’instant ils se sentent à la fois si pleins et si vides, ils (ou elles si tu préfères), s’étaient retournés une dernière fois dans la ruelle de cette nuit-la ou n’importe où d’où il venait de disparaître, et les choses restaient là sans lui , les choses inexplicables, les choses abruties quand on ne les regarde pas vraiment, le navire de Swift qui a disparu dans la nuit libérée par son rire, et c’est d’ailleurs de cela que vous aviez parlé avec Kasperl avant qu’il ne se retire de la Grappe d’or comme il y était entré - comme en douce serait l’expression la plus exacte-, ce rire à la Swift qui fait parfois mourir tant il est plein de toute la splendeur odieuse et de la cruauté délicieuse des choses de la vie - et ce soir là précisément Kasperl leur avait rapporté ce que son occulte compère Shmuel lui avait narré à propos du garçon scié de rire à la lecture du roman de Vargas Llosa, littéralement explosé de rire quand , à la représentation de la Passion du Christ au théâtre municipal Saavedra, à La Paz , la croix se met à trembler, dont le crucifié s’exclame tout soudain « je tombe, putain je tombe! », et le rire du jeune homme se met à proliférer alentour au kibboutz de Yaad Hanna, Kasperl reprend texto les mots de son compère Shmuel, « Le rire du jeune homme, qui venait de naître dans un théâtre d’Amérique du sud, à trois mille cinq cents mètres d'altitude, deux décennies avant que la nuit n’assombrisse la cime des cyprès et des arbres de Judée du kibboiutz Kvar Avraham, ce rite universel qui rend si truculent, la peau de banane, ce cinéma muet mental de seize images par seconde, avait provoqué la plus miraculeuse des mécaniques humaines »…Tonio riait comme on pète et Jackie pouffait, pliée, tandis que le rire gagnait toutes les tables de la Grappe d’or où la belle Camerounaise s’activait en se gondolant à son tour, et Shmuel y allait de sa lancée : «Jamais rire ne fut plus puissant, porté par le caquètement des poulets et des dindes, par le meuglement des vaches, le hurlement des chiens sauvages, porté à travers les collines desséchées du territoire de Menashé, de Jisr al-Zarqa, jusqu’aux ruines de Césarée, jusqu’à son aqueduc qui longe le sable et la mer, les eaux jaillissantes et le rougeoiement du ciel, aux confins de Sdot Yam »…Notre rire aussi avec Bona et sa Marie Lumière, Bona qui me montrait sur son portable la maison construite de ses mains au-dessus du fleuve Congo et dont tous les ouvriers agricoles s’étaient mis à se désopiler, le rire de Bona quand il avait rencontré cet enfoiré de Tonio, le rire de Marie Lumière quand j’avais débarqué au 69 Burnaby Steet à quelque pas de la salle de musculation désaffectée – vision de boutique bombardée aux gisantes haltères couvertes de poussière – où tu pouvais rencontrer Mister Muscle Great Britain avant les années de dépression -, ce même rire dont parlait Shmuel « destiné à faire plier les puissants et abattre cent portes de forteresse, de sépulcres et de sépultures », ce même rire qui fait dévier les drones russes au-dessus des chaumières d’Ukraine, « le rire libre, gratuit, celui qui n’a d’autre ambition que d’être un orgasme de l’esprit et des boyaux, de congédier dans la volupté le réel, la tragédie, la mort et son attente angoissée ; ce rire collectif était étoilé de milliers de nuances. Une polyphonie symphonique qui possédait toutes les clés pour ouvrir la ville comme une figue mûre et sucrée. Jérusalem fut surprise dans son sommeil peuplé de rêves messianiques », etc.

(Kasperliana, 2)L’intensité sans pareille de sa présence se ressentait par défaut quand il les avait quittés et qu’ils se retrouvaient là tout cons à se demander ce qui leur était arrivé pour qu’à l’instant ils se sentent à la fois si pleins et si vides, ils (ou elles si tu préfères), s’étaient retournés une dernière fois dans la ruelle de cette nuit-la ou n’importe où d’où il venait de disparaître, et les choses restaient là sans lui , les choses inexplicables, les choses abruties quand on ne les regarde pas vraiment, le navire de Swift qui a disparu dans la nuit libérée par son rire, et c’est d’ailleurs de cela que vous aviez parlé avec Kasperl avant qu’il ne se retire de la Grappe d’or comme il y était entré - comme en douce serait l’expression la plus exacte-, ce rire à la Swift qui fait parfois mourir tant il est plein de toute la splendeur odieuse et de la cruauté délicieuse des choses de la vie - et ce soir là précisément Kasperl leur avait rapporté ce que son occulte compère Shmuel lui avait narré à propos du garçon scié de rire à la lecture du roman de Vargas Llosa, littéralement explosé de rire quand , à la représentation de la Passion du Christ au théâtre municipal Saavedra, à La Paz , la croix se met à trembler, dont le crucifié s’exclame tout soudain « je tombe, putain je tombe! », et le rire du jeune homme se met à proliférer alentour au kibboutz de Yaad Hanna, Kasperl reprend texto les mots de son compère Shmuel, « Le rire du jeune homme, qui venait de naître dans un théâtre d’Amérique du sud, à trois mille cinq cents mètres d'altitude, deux décennies avant que la nuit n’assombrisse la cime des cyprès et des arbres de Judée du kibboiutz Kvar Avraham, ce rite universel qui rend si truculent, la peau de banane, ce cinéma muet mental de seize images par seconde, avait provoqué la plus miraculeuse des mécaniques humaines »…Tonio riait comme on pète et Jackie pouffait, pliée, tandis que le rire gagnait toutes les tables de la Grappe d’or où la belle Camerounaise s’activait en se gondolant à son tour, et Shmuel y allait de sa lancée : «Jamais rire ne fut plus puissant, porté par le caquètement des poulets et des dindes, par le meuglement des vaches, le hurlement des chiens sauvages, porté à travers les collines desséchées du territoire de Menashé, de Jisr al-Zarqa, jusqu’aux ruines de Césarée, jusqu’à son aqueduc qui longe le sable et la mer, les eaux jaillissantes et le rougeoiement du ciel, aux confins de Sdot Yam »…Notre rire aussi avec Bona et sa Marie Lumière, Bona qui me montrait sur son portable la maison construite de ses mains au-dessus du fleuve Congo et dont tous les ouvriers agricoles s’étaient mis à se désopiler, le rire de Bona quand il avait rencontré cet enfoiré de Tonio, le rire de Marie Lumière quand j’avais débarqué au 69 Burnaby Steet à quelque pas de la salle de musculation désaffectée – vision de boutique bombardée aux gisantes haltères couvertes de poussière – où tu pouvais rencontrer Mister Muscle Great Britain avant les années de dépression -, ce même rire dont parlait Shmuel « destiné à faire plier les puissants et abattre cent portes de forteresse, de sépulcres et de sépultures », ce même rire qui fait dévier les drones russes au-dessus des chaumières d’Ukraine, « le rire libre, gratuit, celui qui n’a d’autre ambition que d’être un orgasme de l’esprit et des boyaux, de congédier dans la volupté le réel, la tragédie, la mort et son attente angoissée ; ce rire collectif était étoilé de milliers de nuances. Une polyphonie symphonique qui possédait toutes les clés pour ouvrir la ville comme une figue mûre et sucrée. Jérusalem fut surprise dans son sommeil peuplé de rêves messianiques », etc. -

Tierce de joie

(À l’Ami unique et pour Lady L.)Tu me suis partout où je vais,ou plus exactement:tu m’y as précédé souventaux heures qui te chantenten ce constant enchantementde ta seule présence…Tu n’as surgi de nulle part:sans décrier le monde,la part que tu savais y prendrene laissera plus d’autre traceque celle des motstracés à l’eau sur le miroirse rappelant ta grâce…Toi seul savais me parler d’elle,alliés à jamais,buvant à la même fontainela même eau pure du seul instantau commun sablier -seuls à jamais nous ressemblonsà qui n'est jamais séparé... -

Shmuel T. Meyer, contre la haine, célèbre la ressemblance humaine