Carnets de JLK - Page 19

-

Coïncidences

(Le Temps accordé, Lectures du monde VII)À La Désirade, ce jeudi 21 mars. - Tôt l’aube ce matin le mot coïncidence, sur la page que je lis, cristallise l’idée et ses composantes d’hier et de l’instant présent , alors que le livre repris d’hier matin, et que j’annote au crayon bien marquant 5B, qui s’intitule Une singularité et se passe dans la tête d’un millenial actuel rescapé d'un AVC et se figurant au bord d'un trou noir universel, me renvoie à un autre livre que je reprends souvent ces derniers temps, non sans difficulté car je suis une nullité complète en matière scientifique - ce livre , La vie dans l’univers, du physicien rebelle Freeman Dyson, ne laissant de me passionner même si certaines de ses pages restent pour moi du chinois, au contraire du premier roman de Bastien Hauser en son immanence juvénile somme toute familière malgré les cinquante ans qui nous séparent et le séparent de l’écrivain hongrois Peter Nádas achoppant, lui, au trou noir de son palpitant et racontant cette autre chute dans le vide dans La mort seul à seul - encore une coïncidence , après mes deux infarctus, même si j’ai laissé le récit du Hongrois sur ma table de nuit depuis bien trois mois…Bastien Hauser, homonyme du Gaspard de Verlaine - l’un de ses poèmes que je préfère -, a 27 ans, et j’en avais 26 à la parution de mon premier livre, j’avais trente ans de moins que Georges Haldas et j’en ai aujourd’hui trente-huit de plus que Quentin Mouron dont j’ai fini de lire hier soir le dernier roman inédit et à qui j'ai dit subito, sur Messenger le très grand bien que j’en pense, à quelques détails près.Son roman, impossiblement intitulé Je nommerai désert ce château que tu fus, est à la fois un poème et un essai, tout à fait dans la lignée de Kundera, son récit est d’une coulée mais à la fois très lucidement intelligent, ça commence par le délire d’une femme qui fout le feu à un appartement balnéaire dans lequel elle a vécu le fol amour avec un Latino qui a disparu on ne sait pourquoi , puis ça continue avec les voisins d’en dessous dont le macho a été blessé dans l’incendie alors que sa femme africaine, prénommée Cerise et portée sur l’aquarelle d'après nature, a un fils d’un premier mariage prénommé Maxime dont le compagnon est affublé du prénom épicène de Césarée, lequel fait ricaner le beau-père de Maxime se posant en mec « qui en a » - le vrai mâle blanc viril pas comme ces fiotes du monde comme il va - ou plutôt ne va pas du tout…Les coïncidences sont énormes dans le roman de Quentin, dont le flux du récit, mimant l’oralité dégoisée en transes d'idéologies paniques , fait écho à l’oralité mimétique des dialogues « intégrés » du roman de Bastien Hauser, une ou deux générations en aval, j’veux dire, tu vois quoi ? du coup je t'explique pas, mais il y a là deux langues de la même époque et la coïncidence des personnages décalés et semblant tomber dans leur propre abime de langage, et je note que l'homme qui tombe sur la couve du livre de Bastien Hauser reproduit la chute du Falling man de Neil Rands au mur de mon bureau - ce Neil que peut-être je retrouverai la semaine prochaine à Sheffield - va savoir...Sur quoi cette autre coïncidence, plus inquiétante, s’établit ce soir entre les sensations éprouvées par Abel Fleck , dans Une singularité, relevant de la perturbation cérébrale et des troubles de l’oreille interne, et l’impression présente, en titubant le long du Grand Canal, que je subis moi-même une espèce de début de bourdonnement, avec les yeux qui ne semblent plus tout à fait en face de leurs trous, tout qui vacille entre les reflets des nuages dans l’eau quasi stagnante aux cheveux d’algues morbides, et les jambes qui se dérobent dans les soubassements de l’animal fatigué – mais je dois tenir au moins une semaine vu que j’ai trois jours de réservés à l’instant même (le SMS de Julie) à l’hôtel Garrison de Sheffield du 26 au 29 mars prochains, donc à la veille de Pâques dont le seul nom laisse en moi une lumière d'étoile jamais éteinte, etc.Peinture: Neil Rands, Falling man in Stonehenge.

(Le Temps accordé, Lectures du monde VII)À La Désirade, ce jeudi 21 mars. - Tôt l’aube ce matin le mot coïncidence, sur la page que je lis, cristallise l’idée et ses composantes d’hier et de l’instant présent , alors que le livre repris d’hier matin, et que j’annote au crayon bien marquant 5B, qui s’intitule Une singularité et se passe dans la tête d’un millenial actuel rescapé d'un AVC et se figurant au bord d'un trou noir universel, me renvoie à un autre livre que je reprends souvent ces derniers temps, non sans difficulté car je suis une nullité complète en matière scientifique - ce livre , La vie dans l’univers, du physicien rebelle Freeman Dyson, ne laissant de me passionner même si certaines de ses pages restent pour moi du chinois, au contraire du premier roman de Bastien Hauser en son immanence juvénile somme toute familière malgré les cinquante ans qui nous séparent et le séparent de l’écrivain hongrois Peter Nádas achoppant, lui, au trou noir de son palpitant et racontant cette autre chute dans le vide dans La mort seul à seul - encore une coïncidence , après mes deux infarctus, même si j’ai laissé le récit du Hongrois sur ma table de nuit depuis bien trois mois…Bastien Hauser, homonyme du Gaspard de Verlaine - l’un de ses poèmes que je préfère -, a 27 ans, et j’en avais 26 à la parution de mon premier livre, j’avais trente ans de moins que Georges Haldas et j’en ai aujourd’hui trente-huit de plus que Quentin Mouron dont j’ai fini de lire hier soir le dernier roman inédit et à qui j'ai dit subito, sur Messenger le très grand bien que j’en pense, à quelques détails près.Son roman, impossiblement intitulé Je nommerai désert ce château que tu fus, est à la fois un poème et un essai, tout à fait dans la lignée de Kundera, son récit est d’une coulée mais à la fois très lucidement intelligent, ça commence par le délire d’une femme qui fout le feu à un appartement balnéaire dans lequel elle a vécu le fol amour avec un Latino qui a disparu on ne sait pourquoi , puis ça continue avec les voisins d’en dessous dont le macho a été blessé dans l’incendie alors que sa femme africaine, prénommée Cerise et portée sur l’aquarelle d'après nature, a un fils d’un premier mariage prénommé Maxime dont le compagnon est affublé du prénom épicène de Césarée, lequel fait ricaner le beau-père de Maxime se posant en mec « qui en a » - le vrai mâle blanc viril pas comme ces fiotes du monde comme il va - ou plutôt ne va pas du tout…Les coïncidences sont énormes dans le roman de Quentin, dont le flux du récit, mimant l’oralité dégoisée en transes d'idéologies paniques , fait écho à l’oralité mimétique des dialogues « intégrés » du roman de Bastien Hauser, une ou deux générations en aval, j’veux dire, tu vois quoi ? du coup je t'explique pas, mais il y a là deux langues de la même époque et la coïncidence des personnages décalés et semblant tomber dans leur propre abime de langage, et je note que l'homme qui tombe sur la couve du livre de Bastien Hauser reproduit la chute du Falling man de Neil Rands au mur de mon bureau - ce Neil que peut-être je retrouverai la semaine prochaine à Sheffield - va savoir...Sur quoi cette autre coïncidence, plus inquiétante, s’établit ce soir entre les sensations éprouvées par Abel Fleck , dans Une singularité, relevant de la perturbation cérébrale et des troubles de l’oreille interne, et l’impression présente, en titubant le long du Grand Canal, que je subis moi-même une espèce de début de bourdonnement, avec les yeux qui ne semblent plus tout à fait en face de leurs trous, tout qui vacille entre les reflets des nuages dans l’eau quasi stagnante aux cheveux d’algues morbides, et les jambes qui se dérobent dans les soubassements de l’animal fatigué – mais je dois tenir au moins une semaine vu que j’ai trois jours de réservés à l’instant même (le SMS de Julie) à l’hôtel Garrison de Sheffield du 26 au 29 mars prochains, donc à la veille de Pâques dont le seul nom laisse en moi une lumière d'étoile jamais éteinte, etc.Peinture: Neil Rands, Falling man in Stonehenge. -

Les vestiges des jours

par Marie CéhèreÀ propos de «Prends garde à la douceur»...Prends garde à la douceur, elle t’échappera forcément. Jean-Louis Kuffer, que les lecteurs de Bon Pour La Tête connaissent pour son érudition, ses enthousiasmes et ses agacements, en sait quelque chose. Dans ce recueil de pensées, il est question de toutes sortes de douceurs. Celles du matin, en ouverture, un lever de soleil. Ce sont, mêlées, les images et les visions de l’enfance, avec les instants d’après la nuit. Pêle-mêle, les courses sur les chemins de montagne, les lectures la nuit sous la lampe, l’odeur du café, la contemplation du lac à ses pieds, les premières neiges. Nulle mélancolie, rien que des fragments qui ont l’universalité de l’intime. A la manière des poètes japonais, Kuffer esquisse, évoque, et fait naître des odeurs, des sons, des lumières. Les pensées en chemin, ensuite, sont celles de l’enfant qui devient homme, n’a toujours fait que lire et écrire, et qui rend hommage aux mondes infinis que l’on trouve dans les livres. Le chemin de Dante, le milieu de sa vie et sa forêt obscure. Mais il n’y a pas de Dieu, il y a de divines présences. L’herbe foulée. Les livres de poche. Les mots-oiseaux qui montent haut dans le ciel. Puis viennent les pensées du soir. Kuffer est un jeune veuf. Ces soirs sont ceux de l’Absente, la regrettée, la célébrée. La partie doucement dans le sommeil. La riante sur son lit. Il parle du «nous» devenu «il», du typhon silencieux de l’absence. Et finalement de la présence redécouverte, rendue, puisqu’il faut poursuivre son chemin.Jean-Louis Kuffer, Prends garde à la douceur. Editions de L'Aire, 2023.(Ce texte a paru sur le média indocile Bon Pour La Tête en date du 6 octobre 2023)

par Marie CéhèreÀ propos de «Prends garde à la douceur»...Prends garde à la douceur, elle t’échappera forcément. Jean-Louis Kuffer, que les lecteurs de Bon Pour La Tête connaissent pour son érudition, ses enthousiasmes et ses agacements, en sait quelque chose. Dans ce recueil de pensées, il est question de toutes sortes de douceurs. Celles du matin, en ouverture, un lever de soleil. Ce sont, mêlées, les images et les visions de l’enfance, avec les instants d’après la nuit. Pêle-mêle, les courses sur les chemins de montagne, les lectures la nuit sous la lampe, l’odeur du café, la contemplation du lac à ses pieds, les premières neiges. Nulle mélancolie, rien que des fragments qui ont l’universalité de l’intime. A la manière des poètes japonais, Kuffer esquisse, évoque, et fait naître des odeurs, des sons, des lumières. Les pensées en chemin, ensuite, sont celles de l’enfant qui devient homme, n’a toujours fait que lire et écrire, et qui rend hommage aux mondes infinis que l’on trouve dans les livres. Le chemin de Dante, le milieu de sa vie et sa forêt obscure. Mais il n’y a pas de Dieu, il y a de divines présences. L’herbe foulée. Les livres de poche. Les mots-oiseaux qui montent haut dans le ciel. Puis viennent les pensées du soir. Kuffer est un jeune veuf. Ces soirs sont ceux de l’Absente, la regrettée, la célébrée. La partie doucement dans le sommeil. La riante sur son lit. Il parle du «nous» devenu «il», du typhon silencieux de l’absence. Et finalement de la présence redécouverte, rendue, puisqu’il faut poursuivre son chemin.Jean-Louis Kuffer, Prends garde à la douceur. Editions de L'Aire, 2023.(Ce texte a paru sur le média indocile Bon Pour La Tête en date du 6 octobre 2023) -

Emma forever

Ce lundi 18 mars. - Il fait tout moche ce matin, ciel bas de plafond et morosité du monde selon les sales journaux, mais je n’en crois rien: je crois ce que je vois ou plus exactement ce que je vis et je revois alors les petits hier soir, les deux petits et la toute petite, et l’art vivant de la vie me convertit sans que je n’aie aucun besoin d’aucune théologie pour mieux le définir puisque tout m’est donné par la poésie et sa fille narquoise: la fantaisie.

C’est précisément ce que je trouve ce matin dans les deux passages apparemment absurdes de Madame Bovary, après l’épisode de l’opéra: la scène frisant le grotesque de la voiture folle du fond de laquelle une voix lance des ordres au cocher pendant que dedans se passent des choses non détaillées, puis la scène non moins étrange des Homais lancés dans les confitures et la plongée dans le capharnaüm du pharmacien qui relève en somme du chaos biblique.

On ne voit pas assez la folie lucide de Flaubert, mais ce matin je la vois, aussi évidente que l’obstiné pigeon du rebord de la fenêtre sur cour qui semble me scruter de derrière la vitre , je vois la voiture folle tourniquer dans les rues et les environs de Rouen, je vois la bouteille bleue à bouchon jaune et contenu mortel dans le capharnaüm du pharmacien se la jouant Jupiter tonnant des Hébreux d’avant les Grecs, je me figure le Flaubert furieux dans son gueuloir et le soir il en fumera une sur le toit avec George Sand, puis je retrouve mes pieds nus de ce matin gris comme une pierre tombale, mes pieds de vingt ans plus vieux que ceux de Flaubert à sa mort (à 59 ans) alors que le beau-père d’Emma en avait 58 quand il a succombé à l’apoplexie au sortir d’un souper patriotique…

Ce mardi 19 mars. – Un méchante crampe me rappelle ce matin que je ne marche pas assez. Donc je me fixe aujourd'hui deux buts: marcher plus et boire plus d'eau. C'est d'ailleurs le programme que m'avait suggéré le Dr Noyau, mon angiologue résolu à lutter avec moi contre mon souffle au coeur, mes crampe musculaires et mes rotules rouillées...

Je suis redevable au jeune Adrien, mon petit-neveu du coté Hermana Grande, de m’avoir, par sa dissertation, ramené à mon université buissonnière, dont le séminaire consacré à Flaubert vient de s'amorcer, avec moi pour seul élève et Quentin au titre de correspondant libre, sur le thème, précisément, de Bovary et du bovarysme. La lecture du nouveau roman inédit de mon jeune confrère (comme on dit chez les séniles du milieu dont je ne suis guère) est d'ailleurs éclairée par l'intelligence de l'affreux Gustave, autant que pas sa lecture d'Aragon...

Quant à la lettre que j’ai adressée à Adrien l’autre jour, qui en a pris livraison chez son abuelita, je la relis en la recopiant/collant ici: « À La Désirade, ce jeudi 14 mars 2024, Mon cher Adrien, Grand merci, d’abord, de m’avoir adressé le texte de ta dissertation consacrée à Madame Bovary, et plus précisément à ce qu’on appelle le « bovarysme », que ton prof a raison de distinguer du « procédé » que tu relèves, s’agissant plutôt d’une disposition existentielle plus générale, laquelle était à la fois partagée et critiquée par Flaubert lui-même et procédant d’une déception initiale devant le monde, vécue par l’enfant Gustave avant de l’être par la jeune Emma.

Le « bovarysme », en gros, serait la fuite devant l’insupportable réalité de ce qu’on peut dire le poids du monde, à quoi l’on opposerait un monde idéal ou idéalisé, le « bovarysme » serait en somme le refuge dans lequel se replierait une personne trop sensible ou trop fragile pour « faire avec » la vie, le « bovarysme » serait, par extension, une sorte de rejet du monde réel et de ses servitudes, comme on le verra notamment chez Emma avec sa petite fille dont elle ne s’occupe que lorsque ça lui chante.

Mais Emma se résume-t-elle au « bovarysme » ? Absolument pas, et c’est là que ça devient intéressant, à la fois par ce qu’elle vit en réalité en passant de la vie paysanne à la vie bourgeoise, ce qu’elle vit et refuse de vivre avec Léon (elle rêve de cet amour sincère et le fuit en le regrettant) , puis ce qu’elle vit avec Rodolphe (elle s’abandonne d’abord à sa passion puis se réfugie dans l’absurde opération de sauvetage du pied-bot d’Hippolyte) et tu poses la question juste de savoir comment Flaubert lui-même voit la chose, s’il défend le « bovarysme » ou s’il le critique et le condamne.

De ta dissertation, qui incite réellement à une réflexion élargie, je dirais d’abord qu’elle manque un peu d’une base concrète qui pourrait expliquer en quelques mots, au lecteur non averti, de quoi et de qui il s’agit dans ce roman, et ensuite qu’elle manque de détails, alors que Flaubert est le romancier le plus attaché aux détails et à tous égards, son écriture même étant un prodigieux réservoir de détails parlés ou écoutés ou vus ou perçus par la narine ou l’antenne vibratile, etc.

Le détail est d’abord la chose, et ensuite c’est le mot de la chose.

Le premier détail qui compte, s’agissant d’Emma autant que de Gustave, ou plus exactement du petit Gustave avant l’enfant Emma, c’est le premier regard de l’enfant sur le monde, et pour Gustave c’est le choc de la réalité vécue dans l’hôpital où règne le père, entre les mourants et les cadavres, les malades et les fous – tout un monde que le petit garçon voit tous les jours autour de lui et qu’il observe avec sa sensibilité exacerbée, son intelligence déjà aux abois et ses défenses propres vu que c’est dès ses dix ans un vrai singe, un petit amoureux excessif, un Don Quichotte virtuel impatient d’en découdre avec les moulins à vent, un metteur en scène de théâtre, un acteur à multiples masques, un ange fasciné par la laideur du diable, enfin un peu tout et le contraire de tout comme le sont les vrais écrivains et comme le sera d’ailleurs Emma : adorable et puante bonne femme sautant de tout à son contraire et dont Flaubert dira : cette idiote merveilleuse éprise d’idéal le matin et le reniant le soir, c’est moi.

On a pris ça, souvent, comme un paradoxe. Ce moustachu qui se prétend une femme, à quoi ça ressemble ? C’est évidemment un raccourci, mais il y a néanmoins du vrai dans ce constat, qu’on pourrait étendre à Léon et à Rodolphe quand ils confessent, chacun à sa façon, leur horreur de la médiocrité provinciale et leur aspiration à tâter de la vie parisienne (Léon) ou de préférer le bon sens à l’exaltation (Rodolphe), et tout ça Flaubert l’a vécu dès son enfance et toute sa vie de voyageur autour du monde et de sa chambre.

Quand Rodolphe, aux comices agricoles, traite les officiels d’imbéciles, c’est Flaubert qui parle, comme c’est lui qui parle avec Emma quand elle juge Charles ou ce sommital crétin de pharmacien. Tu verras mieux tout ça quand tu auras 27 ou 37 ans. J’en ai fait l’expérience après ma première lecture à 17 ans, y revenant à 47 et 67 ans, et c’est chaque fois un livre plus riche qu’on découvre en lui comparant sa propre vie…

Toi qui es d’orientation scientifique, tu peux apprécier mieux que d’autres le souci d’objectivité de Flaubert, qui lui a valu un premier procès. Parler d’amour comme il l’a fait a été jugé indécent, parce que c’était vrai. Le « bovarysme » est évidemment un mensonge romantique, et Flaubert le montre, le dénonce implicitement en le montrant, mais avec des mots qui disent aussi la poésie d’Emma, la poésie des gestes et des mines d’Emma, la beauté soyeuse des regards et des rêveries d’Emma, et ça c’est le roman, mon cher Adrien, le grand roman dans lequel tous les personnages ont raison, y compris le lecteur de 18 ans…

Madame Bovary est le premier grand roman de Flaubert, après lequel il y aura L’Éducation sentimentale, qui étend l’observation à toute une société en évolution par la révolution, puis Bouvard et Pécuchet qui sera le summum de la critique de Flaubert contre les prétentions de la Science-pour-les nuls…

Je ne sais si tu reviendras, au cours de tes études et explorations, à ce furieux énergumène de Flaubert. Je lis ces jours La Vie dans l’univers du physicien rebelle Freeman Dyson, qui prend la littérature et la spiritualité très au sérieux, au point de lui consacrer le dernier chapitre de son essai. La vie de l’esprit n’est pas réductible à des équations, mais le pauvre Homais piétinait aussi en réduisant la religion à des platitudes obscurantistes ou moralisantes, et Flaubert à cet égard était plus religieux que le curé débitant ses insanités auprès du pauvre Hippolyte souffrant le martyre.

Si Flaubert est madame Bovary, il est aussi le pauvre Charles et l’horrible Lheureux dont il sent la bassesse comme une blessure personnelle. Si Flaubert est si drôle et si cruel à la fois, c’est parce que la vie est comme ça, mais pas que. En fait il montre plus qu’il ne démontre, et n’a pas besoin de juger et de condamner comme on le fait aujourd’hui à tort et à travers.

Quand je peins des voleurs de chevaux, disait mon ami russe Tchekhov, je n’ai pas besoin de conclure qu’il est mal de voler des chevaux : cela va de soi si j’ai fait mon job. Pareil avec la pauvre Emma, dont l’horrible fin équivaut au jugement de la vie. Mais qu’on se rassure : la vie n’est pas qu’un arrêt de mort – et cela tu le sais, tu le vis bien…

Enfin attention, mon cher Adrien, au détail. Le secret vif de Flaubert, c’est le style, qui passe par le détail des mots libérés des lieux communs et de la langue de bois. Style absolument libre mais exigeant un immense travail. Tu connais ça: freestyle…Avec mon respect filial et mon affection… »

Comme il fait grand beau ce matin, je vais peut-être « bouger » pour marcher et m’aérer de concert. Peut-être Chamonix ? Ou peut-être Grindelwald ? Ma fidèle Honda Jazz en décidera pour moi...

-

Dimanche entre amis

(Le Temps accordé, Lectures du monde VII, 2024)À la Maison bleue, ce samedi 16 mars.- Je me réveille bien tard ce matin, à passé neuf heures, après m’être endormi à point d’heure sur l’évocation de la découverte de l’opéra (Lucia di Lammermoor) par la pauvre Emma à peine relevée de son effondrement amoureux dont le bon Charles, tout con, est encore loin de deviner l’origine; donc je me lève et constate que ce qu’il me restait ici de toasts a moisi dans son emballage et que la brioche d’avant-hier est aussi dure que le coeur de l’usurier Lheureux , cauchemar a venir des Bovary, mais le café où je la fais tremper et la confiture aux fraises de chez Muller me ramènent à la bonne vie et je revois défiler ma journée d’hier en y associant les délices de ma visite de la veille à l’exposition des enfants d’Anker, l’accueil de notre sœur aînée et les retrouvailles d’avec la puînée en son insolente super forme de septuagénaire aux airs de quinqua, l’accolade aux fistons de quinze et dix-huit ans , la petite chienne de la veuve de mon frère et mon beau-frère le fin bec me racontant ses soirées de tastevin - tout ça qui m’a fait oublier mon souffle au cœur et mes grincements de rotules …LES ANKER .- J’avais six ans à la mort de Staline, je me trouvais dans la Stube (chambre commune en français) de mes grands-parents maternels, au Wesemlin, sur les hauts de Lucerne, quand la nouvelle est tombée par la voix sinistre du speaker de l'Agence Télégraphique Suisse, mais c’est le monde d’avant cet établissement petit-bourgeois, au temps de la jeunesse paysanne de Grossvater, au temps d’Uli le valet de ferme du pasteur-écrivain Jeremias Gotthelf, au temps des flâneries de Robert Walser dans le Seeland, là-bas à Anet (Ins en allemand) que je me suis retrouvé chez Gianadda, entre les scènes de genre conventionnelles et les portraits sans âge d’enfants rappelant, en plus modestes, ceux de Goya ou des maîtres flamands, tel garçon formant ses bulles comme le Léon de Manet, ou telle jeune fille toute blonde et pure rappelant celles de Vermeer, etc.

(Le Temps accordé, Lectures du monde VII, 2024)À la Maison bleue, ce samedi 16 mars.- Je me réveille bien tard ce matin, à passé neuf heures, après m’être endormi à point d’heure sur l’évocation de la découverte de l’opéra (Lucia di Lammermoor) par la pauvre Emma à peine relevée de son effondrement amoureux dont le bon Charles, tout con, est encore loin de deviner l’origine; donc je me lève et constate que ce qu’il me restait ici de toasts a moisi dans son emballage et que la brioche d’avant-hier est aussi dure que le coeur de l’usurier Lheureux , cauchemar a venir des Bovary, mais le café où je la fais tremper et la confiture aux fraises de chez Muller me ramènent à la bonne vie et je revois défiler ma journée d’hier en y associant les délices de ma visite de la veille à l’exposition des enfants d’Anker, l’accueil de notre sœur aînée et les retrouvailles d’avec la puînée en son insolente super forme de septuagénaire aux airs de quinqua, l’accolade aux fistons de quinze et dix-huit ans , la petite chienne de la veuve de mon frère et mon beau-frère le fin bec me racontant ses soirées de tastevin - tout ça qui m’a fait oublier mon souffle au cœur et mes grincements de rotules …LES ANKER .- J’avais six ans à la mort de Staline, je me trouvais dans la Stube (chambre commune en français) de mes grands-parents maternels, au Wesemlin, sur les hauts de Lucerne, quand la nouvelle est tombée par la voix sinistre du speaker de l'Agence Télégraphique Suisse, mais c’est le monde d’avant cet établissement petit-bourgeois, au temps de la jeunesse paysanne de Grossvater, au temps d’Uli le valet de ferme du pasteur-écrivain Jeremias Gotthelf, au temps des flâneries de Robert Walser dans le Seeland, là-bas à Anet (Ins en allemand) que je me suis retrouvé chez Gianadda, entre les scènes de genre conventionnelles et les portraits sans âge d’enfants rappelant, en plus modestes, ceux de Goya ou des maîtres flamands, tel garçon formant ses bulles comme le Léon de Manet, ou telle jeune fille toute blonde et pure rappelant celles de Vermeer, etc. Je n’exagère en rien en me sentant bouleversé devant l’évocation, sublime, du petit Ruedi Anker sur son lit de mort, comme s'il s'agissait d'un petit frère d'une de mes vies antérieures. Le vieux Kuffer l’a sûrement connu, vu qu’Albert Anker a peint le vieux Kuffer en ces mêmes années - le vieux tonnelier, le vieux « barilier », ancêtre qui nous est commun, autant que notre lieu d’origine, avec Etienne Barilier né la même année que moi et dont le nom a été francisé…À la Maison bleue, ce dimanche 17 mars. – Je pensais ce matin à ce qui me reste de ma famille chrétienne épurée de ses préjugés de classe et de race (anticommuniste et plus ou moins judéo-islamophobe, à peine plus gay friendly aujourd’hui qu’hier, alors que la survenue d’un Noir ou d’un Chinois au rang de beaux-fils ne serait pas agréée à l’unanimité, je suppose) en revenant, à l'écart de toute idéologie, à ce qui résumait, aux yeux de Czapski, l’histoire du christianisme, à savoir la bonté ; et c’est cela même que je trouve éclairant les visages des enfants et des villageois d’Anker : la lumière de la bonté.

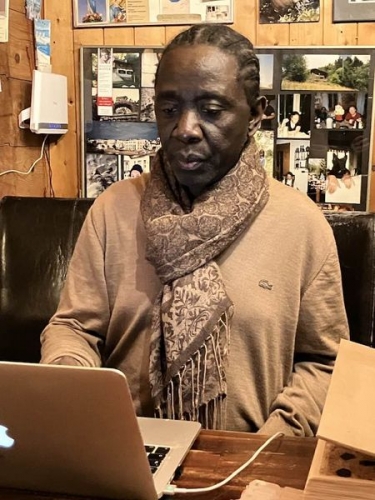

Je n’exagère en rien en me sentant bouleversé devant l’évocation, sublime, du petit Ruedi Anker sur son lit de mort, comme s'il s'agissait d'un petit frère d'une de mes vies antérieures. Le vieux Kuffer l’a sûrement connu, vu qu’Albert Anker a peint le vieux Kuffer en ces mêmes années - le vieux tonnelier, le vieux « barilier », ancêtre qui nous est commun, autant que notre lieu d’origine, avec Etienne Barilier né la même année que moi et dont le nom a été francisé…À la Maison bleue, ce dimanche 17 mars. – Je pensais ce matin à ce qui me reste de ma famille chrétienne épurée de ses préjugés de classe et de race (anticommuniste et plus ou moins judéo-islamophobe, à peine plus gay friendly aujourd’hui qu’hier, alors que la survenue d’un Noir ou d’un Chinois au rang de beaux-fils ne serait pas agréée à l’unanimité, je suppose) en revenant, à l'écart de toute idéologie, à ce qui résumait, aux yeux de Czapski, l’histoire du christianisme, à savoir la bonté ; et c’est cela même que je trouve éclairant les visages des enfants et des villageois d’Anker : la lumière de la bonté. À MANCHESTER. – Ma peine croissante à marcher sans avoir l’air de tituber comme un ivrogne me fait hésiter, malgré ma nouvelle liberté de mouvements (plus aucune laisse ne me retenant à feu mon compère le chien), à repartir de par le monde, à Paris ou en Toscane auprès de la Professorella, en Espagne où je retrouverai Mario Martin ou à New York sur les traces de Thomas Wolfe, mais j’ai d’ores et déjà fixé un prochain rendez-vous à mon cher Bona à Manchester où, avant le fin de ce mois, j’irai « toucher » une quinzaine d’exemplaires de mon dernier livre, entièrement composé par lui aux bons soins de la firme d’Oklahoma-city où il a déjà publié deux ouvrages gratos; j’ai eu la joie hier de découvrir l’annonce de la parution de La Maison dans l’arbre sur divers sites dont celui de Barnes & Noble, fleuron des librairies américaines, en attendant la Fnac et Kobo Books – Manchester où je reviendrai sûrement, comme la mule de Clint Eastwood, « toucher » d’autres exemplaires de ce livre et des prochains puisque Bona semble décidé à persévérer dans son soutien salutaire de jeune frère au vieux sapajou se la jouant liesse éternelle...…TOBOGGAN. – Quentin m’envoie ce matin, via Messenger, le fichier de son nouveau roman au titre aussi « impossible » que le précédent à paraître en mai prochain ( La production du destin), à savoir: Je nommerai désert le château que tu fus, emprunté à un vers de Bonnefoy, et tout de suite je suis happé je suis jeté dès les premiers mots et la première page en fugue proustienne, comme dans un entonnoir ou un toboggan, avec l’impression de m’envoler…Or je l'attendais : j’attendais un roman-poème qui serait le roman et le poème du profond aujourd’hui, selon l’expression de Cendrars, et c’est donc entre amis que je vais passer ce dimanche patronné à moitié par saint Patrice cher aux Irlandais et par sainte Gertrude propice aux voyageurs «dans ce monde comme dans l’autre »…

À MANCHESTER. – Ma peine croissante à marcher sans avoir l’air de tituber comme un ivrogne me fait hésiter, malgré ma nouvelle liberté de mouvements (plus aucune laisse ne me retenant à feu mon compère le chien), à repartir de par le monde, à Paris ou en Toscane auprès de la Professorella, en Espagne où je retrouverai Mario Martin ou à New York sur les traces de Thomas Wolfe, mais j’ai d’ores et déjà fixé un prochain rendez-vous à mon cher Bona à Manchester où, avant le fin de ce mois, j’irai « toucher » une quinzaine d’exemplaires de mon dernier livre, entièrement composé par lui aux bons soins de la firme d’Oklahoma-city où il a déjà publié deux ouvrages gratos; j’ai eu la joie hier de découvrir l’annonce de la parution de La Maison dans l’arbre sur divers sites dont celui de Barnes & Noble, fleuron des librairies américaines, en attendant la Fnac et Kobo Books – Manchester où je reviendrai sûrement, comme la mule de Clint Eastwood, « toucher » d’autres exemplaires de ce livre et des prochains puisque Bona semble décidé à persévérer dans son soutien salutaire de jeune frère au vieux sapajou se la jouant liesse éternelle...…TOBOGGAN. – Quentin m’envoie ce matin, via Messenger, le fichier de son nouveau roman au titre aussi « impossible » que le précédent à paraître en mai prochain ( La production du destin), à savoir: Je nommerai désert le château que tu fus, emprunté à un vers de Bonnefoy, et tout de suite je suis happé je suis jeté dès les premiers mots et la première page en fugue proustienne, comme dans un entonnoir ou un toboggan, avec l’impression de m’envoler…Or je l'attendais : j’attendais un roman-poème qui serait le roman et le poème du profond aujourd’hui, selon l’expression de Cendrars, et c’est donc entre amis que je vais passer ce dimanche patronné à moitié par saint Patrice cher aux Irlandais et par sainte Gertrude propice aux voyageurs «dans ce monde comme dans l’autre »… -

La mer à l'abandon

« Certes, le vieux monde n’est plus de ce monde,mais plus vivant que jamais » (Ossip Mandelstam)Qui aura chanté pour l’enfantdans vos rangs défilésde battants obsédéspar la plus vide arborescence ?Au présent digitalisé,tout adonnés à vos écrans,vous vivez par procuration:même le vent s’est absenté,le vent, la mer aussi blesséed’être exclue de vos rêves,et vos rêves perdus -le rythme et la rime exclusde vos seuls algorithmes...L’haleine du chien me revient:le souvenir des crocsmordant au plus tendre du corpsde l’enfant pour jouer -l’enfant qui jouait à la guerre,le plaisir solitairede l’Être se reconnaissantdans la caresse des amants...À trier vos déchets,ceux des enfants qui restent là,retrouvant si jamaisle temps en regrets égarés,vont-ils oser le chant ?Retrouver les saveurs du chantde la diva qui s’extasie,et toute l’ironiedu sort et des féériesd’avant la vallée de la mort ...Revivre enfin la douce viecapable de mystère,relancer la cérémoniedu chemin sur la mer...

« Certes, le vieux monde n’est plus de ce monde,mais plus vivant que jamais » (Ossip Mandelstam)Qui aura chanté pour l’enfantdans vos rangs défilésde battants obsédéspar la plus vide arborescence ?Au présent digitalisé,tout adonnés à vos écrans,vous vivez par procuration:même le vent s’est absenté,le vent, la mer aussi blesséed’être exclue de vos rêves,et vos rêves perdus -le rythme et la rime exclusde vos seuls algorithmes...L’haleine du chien me revient:le souvenir des crocsmordant au plus tendre du corpsde l’enfant pour jouer -l’enfant qui jouait à la guerre,le plaisir solitairede l’Être se reconnaissantdans la caresse des amants...À trier vos déchets,ceux des enfants qui restent là,retrouvant si jamaisle temps en regrets égarés,vont-ils oser le chant ?Retrouver les saveurs du chantde la diva qui s’extasie,et toute l’ironiedu sort et des féériesd’avant la vallée de la mort ...Revivre enfin la douce viecapable de mystère,relancer la cérémoniedu chemin sur la mer... -

L'ange au violon

On est à l’Auberge de l’Ange,au présent du passéoù ne rien savoir ne dérangenotre belle arroganceni ne déroge à l’impatienceen somme naturellede l’insolente adolescence …Voici Galia qui se retire,aux cabinets de l’Ange,et tant de soupirants soupirenttandis qu’en son retraitelle se refait une beauté -et la voilà qui resurgitcomme de son étuile violon du démon…Nous avons tout le temps pour nous,et le vin de Samosroule sa houle au fond de nouset nous donne la forcede braver l’imbécillitédes prudences assises -l’Ange nous porte ainsiau dam tout transi des cloportes,comme au défi des âmes mortes..

On est à l’Auberge de l’Ange,au présent du passéoù ne rien savoir ne dérangenotre belle arroganceni ne déroge à l’impatienceen somme naturellede l’insolente adolescence …Voici Galia qui se retire,aux cabinets de l’Ange,et tant de soupirants soupirenttandis qu’en son retraitelle se refait une beauté -et la voilà qui resurgitcomme de son étuile violon du démon…Nous avons tout le temps pour nous,et le vin de Samosroule sa houle au fond de nouset nous donne la forcede braver l’imbécillitédes prudences assises -l’Ange nous porte ainsiau dam tout transi des cloportes,comme au défi des âmes mortes.. -

Les enfants d'abord

(Le Temps accordé. Lectures du monde 2024)À la Maison bleue, ce mercredi 12 mars.- Au blues de ce matin j’oppose illico (pas un mot de plus) l’injonction lancée par Michaux à l’abeille (« Le matin quand on est abeille, pas d’histoire, faut aller butiner « ) et je reviens à Emma Bovary dont le désespoir tourne à là délectation rose et morose à la fois alors que de plus en plus, avec la confirmation à chaque page de ma totale admiration littéraire, je me dis que je ne suis pas vraiment de cette famille-là ni tout à fait de celle de Voltaire ou de Schopenhauer, même si « mon » Flaubert se distingue de son image la plus fréquente démentie par sa vérité cachée qui est d’un enfant déçu et d’un poète délicat se la jouant sarcasme vitupérant…L'AFFREUX Dr HOUSE. - J’ai regardé pas mal (je veux dire:trop) d’épisodes du Dr House ces derniers jours, dont mon ami René m’a appris hier au téléphone que son fils ainé en avait tiré sa vocation de médecin. Je l'ai pourtant rencontré, et je le respecte, le salaud. Il en sait un bout. Revenu de tout. Son cynisme est celui de Flaubert père et fils. On ne la leur fait pas. Le printemps de la poésie les fait rêver de saignées, et je leur donne raison...Quant à ma lecture de Bovary, elle en est ce matin à l’apparition de Rodolphe, tout l’opposé du tendre Léon , dont le premier regard sur Emma est un mélange d’attention vive et de lucidité cynique qu’on pourrait dire du pur Flaubert cinglant , cachant le Flaubert dolent: « Pauvre petite femme ! Ça bâille après l’amour comme une carpe après l’eau sur une table de cuisine» ...Je lis ensuite les fameuses pages consacrée aux comices agricoles dont j’avais oublié le morceau de choix, le morceau de roi des dialogues embrassés du conseiller préfectoral flattant les agriculteurs et leur indispensable agriculture et du Rodolphe amoureux draguant Emma et rejoignant soudain le discours officiel pour en faire de la charpie au dam d’Emma que ces propos vifs choquent et séduisent à la fois - double flatterie entremêlée de la façon la plus insolente - pour l’époque…

(Le Temps accordé. Lectures du monde 2024)À la Maison bleue, ce mercredi 12 mars.- Au blues de ce matin j’oppose illico (pas un mot de plus) l’injonction lancée par Michaux à l’abeille (« Le matin quand on est abeille, pas d’histoire, faut aller butiner « ) et je reviens à Emma Bovary dont le désespoir tourne à là délectation rose et morose à la fois alors que de plus en plus, avec la confirmation à chaque page de ma totale admiration littéraire, je me dis que je ne suis pas vraiment de cette famille-là ni tout à fait de celle de Voltaire ou de Schopenhauer, même si « mon » Flaubert se distingue de son image la plus fréquente démentie par sa vérité cachée qui est d’un enfant déçu et d’un poète délicat se la jouant sarcasme vitupérant…L'AFFREUX Dr HOUSE. - J’ai regardé pas mal (je veux dire:trop) d’épisodes du Dr House ces derniers jours, dont mon ami René m’a appris hier au téléphone que son fils ainé en avait tiré sa vocation de médecin. Je l'ai pourtant rencontré, et je le respecte, le salaud. Il en sait un bout. Revenu de tout. Son cynisme est celui de Flaubert père et fils. On ne la leur fait pas. Le printemps de la poésie les fait rêver de saignées, et je leur donne raison...Quant à ma lecture de Bovary, elle en est ce matin à l’apparition de Rodolphe, tout l’opposé du tendre Léon , dont le premier regard sur Emma est un mélange d’attention vive et de lucidité cynique qu’on pourrait dire du pur Flaubert cinglant , cachant le Flaubert dolent: « Pauvre petite femme ! Ça bâille après l’amour comme une carpe après l’eau sur une table de cuisine» ...Je lis ensuite les fameuses pages consacrée aux comices agricoles dont j’avais oublié le morceau de choix, le morceau de roi des dialogues embrassés du conseiller préfectoral flattant les agriculteurs et leur indispensable agriculture et du Rodolphe amoureux draguant Emma et rejoignant soudain le discours officiel pour en faire de la charpie au dam d’Emma que ces propos vifs choquent et séduisent à la fois - double flatterie entremêlée de la façon la plus insolente - pour l’époque… Ce jeudi 14 mars. – Je dirai simplement : au bout du rouleau. Physique en tout cas. Je titube chez Gianadda, après m’être fait admettre, malicieux, en tarif étudiant. La bonne blague - le senior qui se la joue tendron. Et le constat ensuite dans les allées du sanctuaire de Léonard le faraud : que des vioques ! Mais les enfants sont là et ça me rajeunit d’un siècle. Même le petit Ruedi sur son lit de mort est plus jeune que nous. Et ces gosses qu’on dirait les cousins de Vermeer ou de Rembradt, à la paysanne – mes gens du Seeland.Un officiel crétin de nos régions, historien de l’art que je ne nommerai pas pour ajouter à sa confusion, parlait d’Albert Anker comme d’un artiste pédophile, et ce sera l’occasion de revoir la nomenclature : pédolâtre celui qui associe l’enfant aux singeries sexuelles des adultes, pédomane ou pédophage s’il en mange, etc.Mais Anker le tendre, devant Ruedi le petit défunt, comment ne pas voir en lui la sainteté d’un regard…

Ce jeudi 14 mars. – Je dirai simplement : au bout du rouleau. Physique en tout cas. Je titube chez Gianadda, après m’être fait admettre, malicieux, en tarif étudiant. La bonne blague - le senior qui se la joue tendron. Et le constat ensuite dans les allées du sanctuaire de Léonard le faraud : que des vioques ! Mais les enfants sont là et ça me rajeunit d’un siècle. Même le petit Ruedi sur son lit de mort est plus jeune que nous. Et ces gosses qu’on dirait les cousins de Vermeer ou de Rembradt, à la paysanne – mes gens du Seeland.Un officiel crétin de nos régions, historien de l’art que je ne nommerai pas pour ajouter à sa confusion, parlait d’Albert Anker comme d’un artiste pédophile, et ce sera l’occasion de revoir la nomenclature : pédolâtre celui qui associe l’enfant aux singeries sexuelles des adultes, pédomane ou pédophage s’il en mange, etc.Mais Anker le tendre, devant Ruedi le petit défunt, comment ne pas voir en lui la sainteté d’un regard… -

Par delà le chien

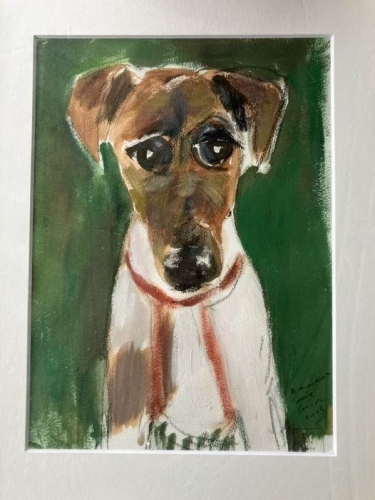

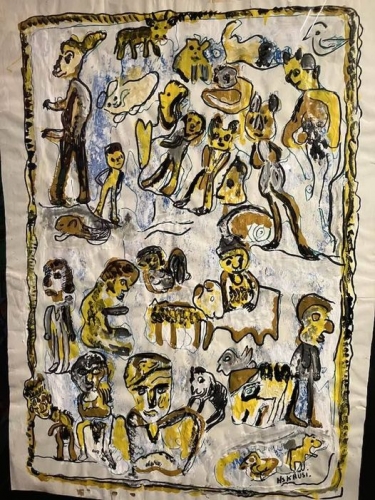

Là-bas l’avion replie ses aileset rebondit iciau milieu de nos étincelles,au grand dam des assis…Depuis la nuit des temps déjà,nos ailes de papierportent nos voix vers l’au-delàoù tout va s’éclairer…C’est sûr: je n’hallucine pas:c’est écrit dans le sanget décrit par le vent le tempsque la chair se libère…Dans son orbe je vois le chienparfait en sa figurede pensée ne pensant à rien -immanent absolu …Mais toi, mon amour disparu,que pourrais-tu me dire,des ailes ou du jamais perçuau fil de mon délire ?Ainsi les mots en dieux obscurs,comme de vieux enfants,font-ils de nous des créaturesdu numineux vivant …Peinture JLK: Snoopy, acrylique sur toile.

Là-bas l’avion replie ses aileset rebondit iciau milieu de nos étincelles,au grand dam des assis…Depuis la nuit des temps déjà,nos ailes de papierportent nos voix vers l’au-delàoù tout va s’éclairer…C’est sûr: je n’hallucine pas:c’est écrit dans le sanget décrit par le vent le tempsque la chair se libère…Dans son orbe je vois le chienparfait en sa figurede pensée ne pensant à rien -immanent absolu …Mais toi, mon amour disparu,que pourrais-tu me dire,des ailes ou du jamais perçuau fil de mon délire ?Ainsi les mots en dieux obscurs,comme de vieux enfants,font-ils de nous des créaturesdu numineux vivant …Peinture JLK: Snoopy, acrylique sur toile. -

Flaubert enfant

(En mémoire d'Ernest Chevalier)À dix ans le petit amiest une pure amourqui de tout secret qu’on lui ditne fait moindre tambour…L’amitié de l’ami secretserait une légende,le premier rêve à partagerl’aura de Samarcande…Avec toi seul j’échapperaià la meute odieuseloin des tracas et des satrapes:ta fringance rieuse…Unique est le petit zazoud’alliance obstinéequi fait sauter tous les verrousdu penser confiné…Les garnements ont des manièresde soupirants farouchesquand ils enfilent les babouchesdes furieux janissaires...Quand nous serons vieux sapajousmon amoureux d’enfanceje te baiserai sur la joue,me jouant d’innocence…

(En mémoire d'Ernest Chevalier)À dix ans le petit amiest une pure amourqui de tout secret qu’on lui ditne fait moindre tambour…L’amitié de l’ami secretserait une légende,le premier rêve à partagerl’aura de Samarcande…Avec toi seul j’échapperaià la meute odieuseloin des tracas et des satrapes:ta fringance rieuse…Unique est le petit zazoud’alliance obstinéequi fait sauter tous les verrousdu penser confiné…Les garnements ont des manièresde soupirants farouchesquand ils enfilent les babouchesdes furieux janissaires...Quand nous serons vieux sapajousmon amoureux d’enfanceje te baiserai sur la joue,me jouant d’innocence… -

Au jour le jour

(En ce deuxième matin sans notre frère le chien qu'irradie le retour à dame Colette en ses Découvertes illustrées par dame Morisod... )Un jour se lève de bon aloi:qu’un doux vivat l’accueille !Que le chagrin chagrine au froid:qu’on le mette au cercueil !La diva réjouie au miroirlance ses vocalisesaux amants des fonds de tiroirsde ses psychanalyses !Les plombiers sont tout soleilleuxaux chantiers des merveillesémergés du sommeil des dieuxen leur simple appareil...Le jour nouveau vêtu d’un rosede matin matinalest un poème tissé de proseen sa grâce animale...Ces rimes un peu mécaniques -excusez l’ouvrier !sont comme d’un briquet qu’on briqueavant de l’allumer...Sur la terre et dedans les cieux,le journal de ce journe retient que le radieuxdu monde en ses atours...Aquarelle: Berthe Morisod

(En ce deuxième matin sans notre frère le chien qu'irradie le retour à dame Colette en ses Découvertes illustrées par dame Morisod... )Un jour se lève de bon aloi:qu’un doux vivat l’accueille !Que le chagrin chagrine au froid:qu’on le mette au cercueil !La diva réjouie au miroirlance ses vocalisesaux amants des fonds de tiroirsde ses psychanalyses !Les plombiers sont tout soleilleuxaux chantiers des merveillesémergés du sommeil des dieuxen leur simple appareil...Le jour nouveau vêtu d’un rosede matin matinalest un poème tissé de proseen sa grâce animale...Ces rimes un peu mécaniques -excusez l’ouvrier !sont comme d’un briquet qu’on briqueavant de l’allumer...Sur la terre et dedans les cieux,le journal de ce journe retient que le radieuxdu monde en ses atours...Aquarelle: Berthe Morisod -

À toi mon frère le chien, merci...

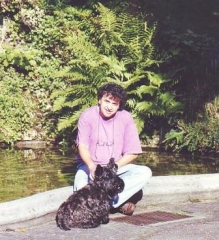

(Le Temps accordé, Lectures du monde 2024)À La Désirade, ce samedi 9 mars. - Les adieux à notre cher Snoopy se sont faits, hier après-midi, avec beaucoup de douceur, grâce au tact et à la délicatesse du jeune vétérinaire qui, après avoir convenu de visu que le pauvre animal ne donnait plus le moindre signe de s’accrocher à la vie, et se fiant à ce que je lui ai décrit de sa détresse croissante d’aveugle et de sourd dormant toute la journée ou ne se levant que pour tourner en rond et se cogner partout, a commencé par l’endormir en notre présence, sur quoi je me suis absenté pour ne pas assiter au « coup de grâce », notre fille plus crâne restant en revanche auprès de lui, et moi revenant bientôt après m’être reproché ma défaillance, puis tous deux continuant, après que la vie se fut retirée de lui, de caresser le doux pelage à blancheur d’hermine de celui qui nous aura accompagnés pendant tant d’années, jusqu’aux dernières promenades sur les quais de ma bonne amie en fin de vie, de logis en logis et au long de nos voyages, pataugeant dans les polders bataves ou se précipitant sur les pigeons du Campo de Sienne, affrontant les mâtins andalous du village de Garcia Lorca ou se lovant dans son quant à soi en dépit de tous nos déplacements et rencontres jamais perturbées par aucun chat malappris, petit chasseur anglais à museau de renard et jolies oreilles de velours, moins snob que le scottish Filou et sans excès de familiarité pour autant – point de lèche ni trop de simagrées, mais à présent plus que dépouille, plus que souvenir à venir, bientôt plus que cendres avec les nôtres…Étrangement cependant, remontant le soir à la Désirade, c’est sans aucun pathos, sans aucun sanglot animalitaire que j’ai retrouvé les objets rappelant la présence de feu mon frère le chien.Voilà : n’est plus là, plus de compagnon me rappelant que la vie vieillit, plus de soupirs dans ton coin, plus de titubantes allées et venues entre dormir et pisser, quand je disais mon frère le chien c’était avec un clin d’œil au Bienheureux Francesco mais sans plus, tu n’est plus là mon gars, je suis triste et la vie continue à Gaza, et demain les oiseaux constateront que moi non plus je n’y suis plus - est-ce qu'on sait ?Image: Sophie et Snoopy, au moment de l'Adieu...

(Le Temps accordé, Lectures du monde 2024)À La Désirade, ce samedi 9 mars. - Les adieux à notre cher Snoopy se sont faits, hier après-midi, avec beaucoup de douceur, grâce au tact et à la délicatesse du jeune vétérinaire qui, après avoir convenu de visu que le pauvre animal ne donnait plus le moindre signe de s’accrocher à la vie, et se fiant à ce que je lui ai décrit de sa détresse croissante d’aveugle et de sourd dormant toute la journée ou ne se levant que pour tourner en rond et se cogner partout, a commencé par l’endormir en notre présence, sur quoi je me suis absenté pour ne pas assiter au « coup de grâce », notre fille plus crâne restant en revanche auprès de lui, et moi revenant bientôt après m’être reproché ma défaillance, puis tous deux continuant, après que la vie se fut retirée de lui, de caresser le doux pelage à blancheur d’hermine de celui qui nous aura accompagnés pendant tant d’années, jusqu’aux dernières promenades sur les quais de ma bonne amie en fin de vie, de logis en logis et au long de nos voyages, pataugeant dans les polders bataves ou se précipitant sur les pigeons du Campo de Sienne, affrontant les mâtins andalous du village de Garcia Lorca ou se lovant dans son quant à soi en dépit de tous nos déplacements et rencontres jamais perturbées par aucun chat malappris, petit chasseur anglais à museau de renard et jolies oreilles de velours, moins snob que le scottish Filou et sans excès de familiarité pour autant – point de lèche ni trop de simagrées, mais à présent plus que dépouille, plus que souvenir à venir, bientôt plus que cendres avec les nôtres…Étrangement cependant, remontant le soir à la Désirade, c’est sans aucun pathos, sans aucun sanglot animalitaire que j’ai retrouvé les objets rappelant la présence de feu mon frère le chien.Voilà : n’est plus là, plus de compagnon me rappelant que la vie vieillit, plus de soupirs dans ton coin, plus de titubantes allées et venues entre dormir et pisser, quand je disais mon frère le chien c’était avec un clin d’œil au Bienheureux Francesco mais sans plus, tu n’est plus là mon gars, je suis triste et la vie continue à Gaza, et demain les oiseaux constateront que moi non plus je n’y suis plus - est-ce qu'on sait ?Image: Sophie et Snoopy, au moment de l'Adieu... -

Cet étrange sourire

Les choses vous attendaient là,au retour du sommeil,qui veillaient peut-être sur vousvous dites-vous en les voyantvous regarder les regardant...Votre corps est là qui s’éveilleau seuil de ce dédaleoù il déambulait, pareilà l’enfant perdu dans les sallesde ces palais muetsoù se délivrent les secretsde la pensée des choses...Le miroir accède aux refletsdes nuées passantdans l’azur où les alizésdes esprits inquiétantsseront maintenant apaisés -le jour vous accueille, et les chosesétranges vous sourient...Peinture : Thierry Vernet

Les choses vous attendaient là,au retour du sommeil,qui veillaient peut-être sur vousvous dites-vous en les voyantvous regarder les regardant...Votre corps est là qui s’éveilleau seuil de ce dédaleoù il déambulait, pareilà l’enfant perdu dans les sallesde ces palais muetsoù se délivrent les secretsde la pensée des choses...Le miroir accède aux refletsdes nuées passantdans l’azur où les alizésdes esprits inquiétantsseront maintenant apaisés -le jour vous accueille, et les chosesétranges vous sourient...Peinture : Thierry Vernet -

Petite musique de nuit

Les animaux de compagniese sentent parfois seuls:le chat sur le piano transi,le petit épagneul,l’oiseau dans sa jolie nacelle,les poissons colorés -tous se demandent enfin:mais où sont donc passésles habitants de la maisondu sommeil musicien ?Le garçon qui sentait si bon,jouant des sonatines,la femme aveugle aux genoux rondsdébitant ses comptines,et leurs invités aux goûtersde minuit sous la lunedans l’air au goût d’alcool de prune...Ceux qui savaient bien caresser,ceux qui jamais n’auraient levéni le fouet ni la voix;ceux qui de leur archettiraient de douces élégies;celles aux vocaliseslégères et gracieuses...Les animaux sont au abois:mais où est donc la mélodiede nos amis aux yeux fermésqui nous faisaient rêver ?

Les animaux de compagniese sentent parfois seuls:le chat sur le piano transi,le petit épagneul,l’oiseau dans sa jolie nacelle,les poissons colorés -tous se demandent enfin:mais où sont donc passésles habitants de la maisondu sommeil musicien ?Le garçon qui sentait si bon,jouant des sonatines,la femme aveugle aux genoux rondsdébitant ses comptines,et leurs invités aux goûtersde minuit sous la lunedans l’air au goût d’alcool de prune...Ceux qui savaient bien caresser,ceux qui jamais n’auraient levéni le fouet ni la voix;ceux qui de leur archettiraient de douces élégies;celles aux vocaliseslégères et gracieuses...Les animaux sont au abois:mais où est donc la mélodiede nos amis aux yeux fermésqui nous faisaient rêver ? -

À chiens et à chats

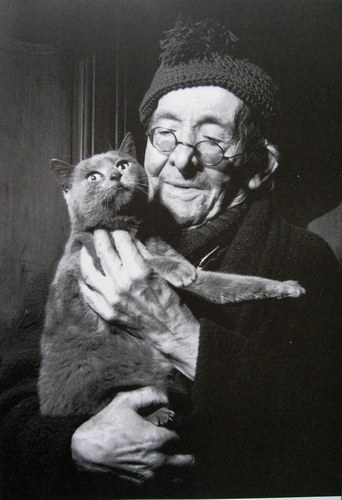

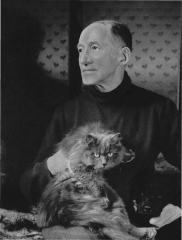

Bref aperçu de zoophilie littéraireL’excellent Paul Léautaud, qui eut dans sa vie plus de deux cents chiens et trois cents chats (pas tous en même temps), raconte l’histoire du chien que son mauvais maître avait décidé de noyer dans la Seine, et qui l’y jeta donc une première fois, puis une deuxième après que l’animal en eut réchappé, enfin une troisième et si violemment que l’imbécile tomba à l’eau, d’où son chien le ramena.Certifiée véridique, l’anecdote ne manquera pas de conforter les tenants du chien en rappelant cette évidence: que s’il n’y a pas de chats policiers (ce qui gratifie le félidé d’une supériorité aux yeux d’un Jean Cocteau), il n’y a point non plus de chats d’aveugles ou de chats d’avalanche...

Bref aperçu de zoophilie littéraireL’excellent Paul Léautaud, qui eut dans sa vie plus de deux cents chiens et trois cents chats (pas tous en même temps), raconte l’histoire du chien que son mauvais maître avait décidé de noyer dans la Seine, et qui l’y jeta donc une première fois, puis une deuxième après que l’animal en eut réchappé, enfin une troisième et si violemment que l’imbécile tomba à l’eau, d’où son chien le ramena.Certifiée véridique, l’anecdote ne manquera pas de conforter les tenants du chien en rappelant cette évidence: que s’il n’y a pas de chats policiers (ce qui gratifie le félidé d’une supériorité aux yeux d’un Jean Cocteau), il n’y a point non plus de chats d’aveugles ou de chats d’avalanche... Par delà les chamailleries plus ou moins sectaires, et souvent sigificatives d’ailleurs, opposant les amateurs de chats (Baudelaire et Patricia Highsmith en tête) à ceux des chiens (de Thomas Mann à Cendrars), c’est un aperçu beaucoup plus vaste et divers de la permanence et de l’intérêt du thème que nous propose cet ouvrage richement illustré.L’intérêt de celui-ci tient d’abord aux essais plus ou moins savants qu’il rassemble, telle l’approche de la fonction des chats dans les romans policiers, par Renate Böschenstein, ou l’analyse très fine de «l’univers de l’artiste entre culture et nature» de Felix Philip Ingold, les approches ethnologiques de Juttna Buchner-Fuhs ou le retour sur image de Jean Starobinski interrogeant le contenu polysémique de la figure du chat selon Baudelaire, à la fois poète-amoureux sédentaire et savant concentré comme une pile atomique...Par ailleurs, l’ouvrage est enrichi de nombreux inédits, où une vingtaine d’auteurs suisse vivants se livrent avec plus ou moins d’originalité. Urs Widmer y révèle aussitôt un net préjugé antichien, tandis que Grytzko Mascioni sauve l’honneur canin en se disant plutôt «meilleur ami du chien», pour nous rappeler aussi que la supposée familiarité de l’animal recèle autant de mystère et de vertige dans sa présence que celle du chat.«Le chat et le chien, dans la littérature européenne et américaine, ont des arbres généalogiques très imposants», note Thomas Feitknecht dans son introduction à Chats et chiens littéraires, rappelant la mémoire fidèle du vieux chien d’Argos, dans L’Odyssée d’Homère, «le seul à reconnaître son maître de retour de ses errances», la fondation par Cervantès de la lignée des chiens qui parlent, l’apparition du Chat botté à la fin du XVIIe siècle ou le personnage inoubliable créé par E.T.A. Hoffmann avec son chat Murr.

Par delà les chamailleries plus ou moins sectaires, et souvent sigificatives d’ailleurs, opposant les amateurs de chats (Baudelaire et Patricia Highsmith en tête) à ceux des chiens (de Thomas Mann à Cendrars), c’est un aperçu beaucoup plus vaste et divers de la permanence et de l’intérêt du thème que nous propose cet ouvrage richement illustré.L’intérêt de celui-ci tient d’abord aux essais plus ou moins savants qu’il rassemble, telle l’approche de la fonction des chats dans les romans policiers, par Renate Böschenstein, ou l’analyse très fine de «l’univers de l’artiste entre culture et nature» de Felix Philip Ingold, les approches ethnologiques de Juttna Buchner-Fuhs ou le retour sur image de Jean Starobinski interrogeant le contenu polysémique de la figure du chat selon Baudelaire, à la fois poète-amoureux sédentaire et savant concentré comme une pile atomique...Par ailleurs, l’ouvrage est enrichi de nombreux inédits, où une vingtaine d’auteurs suisse vivants se livrent avec plus ou moins d’originalité. Urs Widmer y révèle aussitôt un net préjugé antichien, tandis que Grytzko Mascioni sauve l’honneur canin en se disant plutôt «meilleur ami du chien», pour nous rappeler aussi que la supposée familiarité de l’animal recèle autant de mystère et de vertige dans sa présence que celle du chat.«Le chat et le chien, dans la littérature européenne et américaine, ont des arbres généalogiques très imposants», note Thomas Feitknecht dans son introduction à Chats et chiens littéraires, rappelant la mémoire fidèle du vieux chien d’Argos, dans L’Odyssée d’Homère, «le seul à reconnaître son maître de retour de ses errances», la fondation par Cervantès de la lignée des chiens qui parlent, l’apparition du Chat botté à la fin du XVIIe siècle ou le personnage inoubliable créé par E.T.A. Hoffmann avec son chat Murr. Qu’il soit considéré comme un faire-valoir plus ou moins flatteur de l’artiste ou comme le symbole d’une énigme métaphysique (le chat d’Etienne Barilier, dans Enfin, est une métaphore de l’inconnaissable, de l’inatteignable, de l’absolu ou de la mort), le compagnon animal est aussi intéressant par sa fonction de reflet existentiel ou esthétique, que par les échappées qu’il ménage vers la fiction et l’imaginaire.

Qu’il soit considéré comme un faire-valoir plus ou moins flatteur de l’artiste ou comme le symbole d’une énigme métaphysique (le chat d’Etienne Barilier, dans Enfin, est une métaphore de l’inconnaissable, de l’inatteignable, de l’absolu ou de la mort), le compagnon animal est aussi intéressant par sa fonction de reflet existentiel ou esthétique, que par les échappées qu’il ménage vers la fiction et l’imaginaire.

De la plus triviale aspiration à créer la race supérieure du chien allemand sélectionnée dès la fin du XIXe siècle (nul hasard si le préféré d’Adolf Hitler n’est pas le bichon maltais) à l’imagination d’une nouvelle civilisation où les hommes s’en remettraient à la sagesse de leur meilleur ami, comme dans le fameux roman de science fiction de Clifford Simak intitulé Demain les chiens, en passant par les relations à la fois affectives et riches d’enseignements éthologiques qu’un Konrad Lorenz entretenait avec sa petite chienne Stasi (!), le thème peut se décliner dans tous les domaines et sur tous les tons, et nul doute que chatte ni chienne ne sauront reconnaître tous leurs petits «clonés» dans l’immémorial encrier humain...Chiens et chats littéraires. Editions Zoé et Office fédéral de la culture, 345p. Nombreuses illustrations.Images: Patricia Highsmith, Marcel Jouhandeau, Paul Léautaud, Blaise Cendrars, JLK et Filou.

De la plus triviale aspiration à créer la race supérieure du chien allemand sélectionnée dès la fin du XIXe siècle (nul hasard si le préféré d’Adolf Hitler n’est pas le bichon maltais) à l’imagination d’une nouvelle civilisation où les hommes s’en remettraient à la sagesse de leur meilleur ami, comme dans le fameux roman de science fiction de Clifford Simak intitulé Demain les chiens, en passant par les relations à la fois affectives et riches d’enseignements éthologiques qu’un Konrad Lorenz entretenait avec sa petite chienne Stasi (!), le thème peut se décliner dans tous les domaines et sur tous les tons, et nul doute que chatte ni chienne ne sauront reconnaître tous leurs petits «clonés» dans l’immémorial encrier humain...Chiens et chats littéraires. Editions Zoé et Office fédéral de la culture, 345p. Nombreuses illustrations.Images: Patricia Highsmith, Marcel Jouhandeau, Paul Léautaud, Blaise Cendrars, JLK et Filou. -

Par les temps qui courent

L'honneur et le bonheur me furent accordés, en 1996, d'être le premier lauréat du Prix Edouard Rod, fondé par Jacques Chessex, pour mon livre intitulé Par les temps qui courent. Dans la foulée, Maître Jacques me fit un plus grand bonheur et un plus grand honneur encore, en préfaçant la réédition de ce livre aux éditions Le Passeur de Nantes.

Sound and fury par les temps qui courent

Par Jacques Chessex

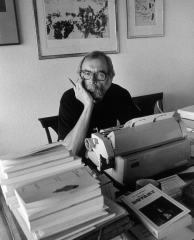

De Jean-.Louis Kuffer, il n’est pas une attitude, ou un acte, qui ne montre un créateur. Romancier, poète, critique littéraire, commentateur de tableaux, peintre lui-même et dessinateur, Jean-Louis Kuffer est un artiste, au sens premier un homme d’ars, un artifex, celui qui façonne, qui invente et ne quitte jamais, même dans les moments de fatigue,un état de poésie où je le vois vivre, et se dépasser, avec une fureur allègre.

Mais Jean-Louis Kuffer a choisi sur tous les autres le métier d’écrivain, car c’est dans l’écriture que cumule à son regard ce qui l’attire et le passionne pour les livres, - évidemment pour les siens : la vibration et le timbre du texte, les ruses et les tours de sa syntaxe et de ses divers agencements, sa placedans l’œuvre et dans les œuvres du siècle, son retentissement précis, varié, en nous et en lui ; la voix sourde, aussi, qui court sous le texte, et que l’oreille de l’écrivain-lecteur doit capter chez l’autre et au fond de ses propres os.

À cet endroit Jean-Louis Kuffer est un lecteur mimétique et un parfait écrivain, je veux dire : un homme d’écho à sa rumeur secrète, et à sa rertanscription patiente, têtue, aiguë, dans le manuscrit qu’il a sous la plume. Rumeur secrète ? Réseaux, appels, correspondances, portes battantes, cavernes pleines de trésors ou d’horreurs : voilà donc le métier de vivre et de l’écrire, toujours exigeant, surveillé, lucide dans les remous et les drames.

Aussi bien l’œuvre de Jean-Louis Kuffer est-elle premièrement autobiographique : elle tire ses thèmes, sa substance, sa morale, de l’histoire de l’auteur lui-même. Elle comprend à ce jour quatre volumes, qui explorent et relatent les lieux, les figures, les circonstances de sa vie, plongeant la sonde dans un pays réel et imaginaire, très lourd de signification pratique, une sorte de deep South faulknérien, que Jean-Louis Kuffer retrouve dans sa propre rumeur, sound and fury de l’âge adulte, certes, mais élans, tourments, vœux de l’adolescence, et paysages, personnes, haltes de l’enfance heureuse et inquiète à la fois de tant de voies à pressentir et à nommer.

Si j’écoute aujourd’hui le bruit des quatre livres de Jean-Louis Kuffer (car les livres ont un bruit, comme ils ont une densité, un poids, une distance, une couleur), je suis frappé par un bourdonnement sourd et précis, une tonne pleine d’échos, d’accords, de vibrations, de retentissements, quelque chose comme la contrebasse de Charlie Mingus et les tambours arabes modulés sous la mélodie vrillée de Mile Davis.

L’écriture de Jean-Louis Kuffer a ce même don de rythme profond, insistant et intermittent, ce pouvoir d’association métaphorique, de liaison audacieuse et mélodieuse, de rupture soudaine – de break – dans le tempo du blues soutenu. J’ouvre Par les temps qui courent, le dernier livre de Jean-Louis, je prends Nus et solitaires et je suis immergé dans une solitude à couper au couteau et comme vibrante de sa nudité, une détresse claire où l’être presque exulte de n’être que l’être périssable, menacé, abandonné à sa soif de l’autre et de son propre salut improbable : « On venait de passer d’uneannée à l’autre et je m’étais retrouvé dans le quartier des naufragés de La Nouvelle-Orléans… Tu auras trente-trois ans cette année, me disais-je, et c’est l’âge qu’on dit du Christ en croix et celui de Mozart au Requiem ou de Rimbaud au Harrar, et toi tu n’as rien fait.

Toi, je, encore je, vous voyez, non point celui de l’ego à mettre en valeur mais le personnage en moi lucide, ironique, à regarder celui qui peine à devenir (ou simplement à rester) l’image en lui de l’écrivain qu’il veut être, qu’il doit être, par les temps qui courent et qui ruinent.

Drôle d’entreprise, se raconter, quand on n’a que ses manques à dire, ou ses failles, ses errements, et la chère caverne aux trésors enfantins paraît si loin, et si proches, si invitantes sont les tentations du rire noir. C’est alors que revient le propos de Thomas Wolfe, souvent invoqué, et qui se tient en épigraphe sombre à ce livre : « Nus et solitaires, nous sommes en exil. Dans l’bscurité de ses entrailles, nous n’avons pas connu le visage de notre mère ; de la prison de sa chair, nous sommes passés dans l’indicible, l’incommensurable prison de cette Terre. »

Il est intéressant, cet agrandissement paradoxal de la matrice à la prison du monde, de la chambre d’hôtel au voyage intercontinental, - La Nouvelle Orléans, le Texas, New York, Tokyo, Cortone, Florence, Rome, un hôpital ou le bar de la Tour, à Lausanne, ou telle rêverie dans les livres, très souvent sur les traces du pèlerin admirable, Charles-Albert Cingria, compère très aimé et célébré.

Qui dit agrandissement, à l’ordinaire, dit aussi enrichissement et plaisir. Tout se passe comme si Jean-Louis Kuffer, en voyageant, se retrouvait moins cerrtain qu’au point de départ. À savoir que se déplacer n’est pas s’augmenter, ou penser plus juste, plus près de son destin ou de sa singulaité métaphysique. Charles-Albert Cingria le savait, qui s’étonnait de la multiplicité et de la ressemblance des phénomènes. Jean-Louis Kuffer, à son tour, se déplace sans illusion : c’est son style, comme celui de Charles-Albert, qui accuse la stupeur des chutes, des extases et des analogies fantastiques. Car voici une écriture au vigoureux relief, à la fois de syntaxe et de lexique, une écriture toujours marquée d’une puissante et farouche liberté d’esprit. J’en éprouve un sentiment de connivence, d’admiration et de plaisir qui me lient, feuillet à feuillet, davantage à l’ouvrage entier.

Mais que serait le style sans la volonté, l’esprit, le cœur qui le nourrissent et le tiennent ? Les sept chapitres des Temps qui courent sont habités par ces forces, cette tension bénéfique, et cela aussi les agrandit, comme la vision tutélaire et prophétique de Thomas Wolfe, à la dimension des seuls ouvrages nécessaires.

Ecrivant sur la peinture et Czapski, « chaque toile, remarquait Jean-Louis Kuffer, si banal ou même trivial qu’en semble parfois le sujet, nous apparaît comme une tentative éperdue de transmettre une révélation ». Je réfléchis sur cette proposition, ne pouvant m’empêcher de la rapporter au travail de l’écrivain de Par les temps qui courent. J’ai toujours pensé moi aussi qu’une œuvre est forte si elle révèle plus qu’elle même, - au-delà de la matière, de l’écriture, du monumentum, du bloc mallarméen du Livre, c’est alors un lien avec le sacré, avec la merveille ou la part de transcendance qui éclaire le mystère physique du texte comme l’âme est la lampe du corps.

« La vie est là, simple et terrible, nous dit la peinture de Joseph Czapski. » Quand il note cette évidence, comme dans les chroniques des Temps qui courent, Jean-Louis Kuffer reconnaît la rencontre, insupportable d’obscure simplicité, du réel et sa verticalité abyssale – relisez Limbes de l’Abyssin.

Survient alors la mort du père, - voici Tous les jours mourir, où le texte à la fois porte la peine heure par heure et s’élève, par l’effet d’une plénitude grave, à une magnifique intuition de la mort dans la vie, la perte, le silence, l’impuissance du vivant, les ténèbres qui veulent gagner, la mémoire qui ne cède pas, le mot qui demeure religieux : « …je voyais les objets, je voyais le monde, et c’était le monde qui priait ».

Peu de livres m’ont donné,depuis quelque temps une telle joie et une telle émotion. C’est aussi qu’il répond à mon vœu qu’un livre soit plus qu’un livre, si de la maille de l’écrit y naît l’Idée, ainsi dans la lutte biblique avec l’Ange, les efforts désordonnés de l’homme lui apprennent sa part de divinité, et toute page digne d’être lue manifeste cette découverte.

Un écrivain vrai nous surprend toujours : je ne pronostique rien, je pressens. Jean-Louis Kuffer agit sur un espace très proche, battu de nos piétinements et nos combats et sur les confins où luisent les ailes des anges. Je sais qu’il explore ces territoires au plus près, au plus enfoui, avec une stupeur méticuleuse qui nous vaudra, toutes ces années qui viennent, de denses, inquiétants et beaux ouvrages de poète visionnaire et de conteur dur. Lui-même les ayant gagnés, ou reçus, comme la manne que reçoit l’errant aveugle de faim en plein désert.

Ropraz, 1996.

-

Le rêve d'être quelqu'un

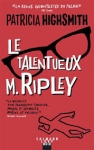

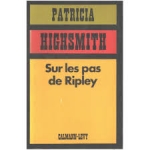

Aspects de Tom Ripley

On croit avoir tout dit de Ripley en le réduisant à un pervers inquiétant se plaisant en eaux glauques, mais le personnage est beaucoup plus que cela : un homme perdu de notre temps, un type qui rêve d’être quelqu’un, au sens de la société, et le devient en façade, sans être jamais vraiment satisfait ou calmé, même au clavecin.

Il faut lire la série des romans dans l’ordre de leur composition pour bien voir d’où vient Tom Ripley, survivant comme par malentendu à la disparition accidentelle de ses parents. C’est un peu la version thriller de L’homme sans qualités, dont l’écriture apparemment plate de Patricia Highsmith ne tisse pas moins un arrière-monde aux réelles profondeurs. Ripley l’informe rêve d’art et y accède par tous les biais, y compris le faux (l’invention de Derwatt) et le simulacre - il peint lui-même à ses heures, comme on dit…

Derwatt) et le simulacre - il peint lui-même à ses heures, comme on dit…

Ripley est un humilié qui se rachète en douce, comme il peut, un pas après l’autre. C’est un peu par malentendu qu’il commet son premier meurtre, parce qu’un jeune homme l’a vexé, et pour tout le reste qui justifiait cet énervement du moment : tout ce que symbolisait ce fils de pute d’enfant gâté. Ensuite, le premier pas étant franchi (on croit savoir que le meurtre transforme l’homme en meurtrier) et que ce nouvel état suppose de nouvelles lois, Ripley va jouer avec celles-ci, parfois pour la bonne cause, selon l’expression consacrée, comme dans Ripley s’amuse, peut-être le meilleur de la série, qui a inspiré deux beaux films et deux interprétations (Bruno Ganz et John Malkovitch) dont la meilleure n’est pas celle de L’ami américain, il me semble, mais celle du troublant Malkovitch.

En lisant ces jours Sur les pas de Ripley, je retrouve cette atmosphère de voluptueuse angoisse si particulière, propre à l’auteur, qui m’évoque le besoin de se faire peur des enfants pelotonnés dans leur nid de souris. Il y avait de ça chez la vieille gamine, qui refusait en outre l’ordre des gens dits normaux commettant toutes les saloperies sans froisser rien de leur costume de gens au-dessus de tout soupçon.

Un jour que je lui demandais ce qui motivait selon elle les crimes, Patricia Highsmith m’a répondu que c’était cela presque toujours : d’avoir été humilié, de se sentir rejeté du bon camp, de n’être pas admis au vernissage…

Ce dont Ripley tire, sans trop le vouloir, tout à son instinct d’animal dénaturé, le parti qu’on sait. Puisqu’on ne l’invite pas, c’est lui qui s’invitera…

-

Au sud du Sud

4.

Plein sud il y a, par exemple, le lac, et le lac sera, pour toujours l’été, une réjouissance d’eau fraîche ajoutée à la réjouissance grisante des folles descentes à vélo fend-la-bise et des déshabillages-éclair avant le plongeon piqué dans l’eau non polluée de ces âges; et par d’autres nous savons déjà que plein sud nous attend l’Italie et sur la mappemonde du Petit Larousse illustré que m’a légué le Président j’ai déjà repéré l’Océan indien dont je sais qu’on l’appelle ainsi à cause des Indes et non des Indiens ; et c’est d’ailleurs par le truchement de mon grand-père que j’apprends le plus de choses sur les divers continents et les espèces variées - mon grand-père chez lequel je suis toujours fourré ainsi que le constatent ma mère et la mère de mon père, non sans une pointe d’impatience peut-être jalouses à l’égard de nos conciliabules.

Le jardin de mon grand-père paternel est orienté plein sud lui aussi, au milieu de parcelles étagées dont chacune est pourvue d’un cabanon et d’un drapeau indiquant la nationalité du locataire ou de petites fanions multicolores évoquant ses préférences pour telle ou telle équipe de football, sauf mon grand-père qui ne me parle jamais de sport ni de politique, se contentant de dire à propos de celle-ci : la politique c’est la politique. Et de m’expliquer plutôt l’art de la greffe que je n’ai cessé, depuis lors, de pratiquer à ma façon.

Le Président me raconte en outre comment on vivait dans le temps, et je revois alors cette campagne peuplée de pères sévères et de mères dures à l’ouvrage où chaque année arrive un nouvel enfant, autant dire une bouche de plus à nourrir en dépit des décès en bas âge, et je me rappelle le soulagement perceptible dans la voix de mon grand-père qui relate son départ de la ferme et du petit pays sans ressources pour se trouver une place de sommelier sur un steamer .

Je comprends alors que dans le temps à la fois un lieu de rude vie où l’on fouette l’enfant et comme une magie où une nouvelle vie peut se greffer à l’ancienne ; et c’est ainsi qu’à l’instant encore je procède à mes greffes de mots en mots.

A fleur de nuit je reviens à ces premières multiplications, du bouturage de racines au marcottage aérien, qui procèdent d’un savoir éprouvé dans le temps sur les sauvageons, imbéciles ou potentiels prodiges, qui confondront ou distingueront la greffe à cheval de celles en fente double, en couronne ou en écusson.

Le Président me félicite de mes curiosités ferventes, et je suis fier de le sentir fier de ma soif de savoir, et mon père est fier de le voir fier de ses rejetons, et non moins fier je suis de voir mon père fier de montrer au sien le premier poste à galène de mon grand frère astucieux tout fier à son tour ; et tant de fiers garçons ne peuvent que tranquilliser nos femmes à leurs fourneaux et à leurs tricots.

Pourtant rien ni personne n’est séparé ni déclassé aux yeux de l’enfant de sept ans : tout mérite son unanime félicitation puisque tout multiplie la symphonie. Je nous revois ainsi, garçons et filles, glaner les épis épars des champs de blés moissonnés de l’arrière-pays, j’entends nos sœurs et nos cousines chanter en bandes en se dandinant, les Italiens les siffler, notre grand-mère protester que dans le temps on n’eût point vu de telles bacchanales, et tout de go nos oncles la charrier et nos tantes regretter in petto de n’être plus tant draguées ; sur quoi je me revois, à sept encore, franchir avec mon grand-père le seuil magique du Cinéac.

La greffe à cheval permet toutes les combinaisons à l’enfant de sept ans. Les mots AVANT et APRÈS le regardent autant qu’il les regarde. Il les prononce l’un après l’autre sans savoir qui a commencé. Son frère aîné le tape et lui dit : c’est toi qui a commencé. Il voudrait protester mais il n’est pas sûr de ne pas avoir défié son grand frère rien qu’en le regardant, d’ailleurs le Président a dit que dans tout conflit on ne pouvait jamais dire qui a commencé.

Je regarde le mot AVANT où le Président m’a fait observer un jour que se levait le soleil, et le soleil qui ne s’est pas encore levé à l’instant, le soleil me regarde de son œil fermé de cyclope et me revient alors la voix d’un oncle Stanislas quelconque qui me raconte pour la première fois l’histoire d’Ulysse, avant qu’il ne me raconte l’histoire de la pomme d’or, alors même que l’histoire de la pomme d’or date d’avant celle du cyclope.

Le mot AVANT, qui se dit BEVOR dans la langue de l’oncle Fabelhaft, et BEFORE dans celle du professeur Barker - ce mot ne date lui-même que d’après le temps de la pomme d’or avant lequel il est convenu de parler de nuit des temps.

Au temps de la pomme d’or, m’a expliqué l’oncle Stanislas de mes sept ans, il n’y avait qu’un seul mot pour dire AVANT dans toutes les langues, et d’ailleurs personne n’aurait eu l’idée de prononcer ce mot ni le mot d’APRÈS, le temps de la pomme d’or désignant l’âge où tous ne faisaient que savourer la pomme d’or au goût de Golden Delicious dont la seule sonorité du nom me fait venir à présent l’eau à la bouche.

A un moment donné que je ne saurais dater, je constate cependant une rupture entre tout ce que m’a évoqué jusque-là le mot AVANT, auquel j’associais jusque-là mon frère aîné, avant que tout me le désigne bientôt comme s’éloignant en avant de nous, vers l’univers énigmatique et tentateur que désigne le mot APRÈS.

Il y a de quoi perdre la tête en regardant certains mots, et par exemple en découvrant soudain que le mot AVANT peut être précédé, dans l’espace, par le mot APRÈS qui lui tient la porte en esquissant une légère révérence, aussi ambivalente que mon sentiment à l’égard de mon frère disparu.

Longtemps je ferai résonner les mots en moi, et bientôt, quand j’aurai rejoint le monde que désigne le mot APRÈS, quand le foulard blanc de mon premier sperme aura jailli du fameux chapeau, c’est dans l’entonnoir de ma conscience ou de ma peau qu’il y aura subdivision entre moi l’un et moi l’autre et que le mot CELA commencera de me regarder.

A sept ans cependant, pour en revenir aux histoires que me raconte le Président quand il pleut un moment sur son jardin, je ne suis encore qu’un, et un seul, à recevoir les messages des sept messagers.

Comme celle du merle blanc, cette histoire des sept messagers est l’une des premières que je reconnaisse pour mienne.

« Depuis que je suis parti explorer le royaume de mon père, me raconte le Président en prenant son ton mystérieux, je m’éloigne chaque jour davantage de la ville et les nouvelles qui me parviennent se font de plus en plus rares ».

Je sais que cette histoire m’appartient mais je ne la comprends pas encore au moment où je la vis, et sept fois de suite, ainsi, avant que le récit ne m’en soit fait pour la première fois, je l’aurai vécue sans m’en rendre compte. Il aura fallu que je tombe ainsi sept fois de suite, pendant des années, avant d’être capable d’entendre vraiment la saga des sept messagers pour la première fois ; et sept fois de suite, dans les années suivantes, je la vivrai en pleine conscience après l’avoir entendue, avant de pouvoir la raconter à mon tour.

A chaque fois je suis allé plus loin vers le sud, comme l’eau tombe, mais ce n’était pas qu’une affaire de pesanteur : les premiers mots du sud me faisaient tomber en eux, et me voici tomber pour la première fois dans le mot SARCOPHAGE, ouvert comme une bouche d’or dans la nuit égyptienne.

A peine avais-je mis le pied dehors que je savais, par la Croix du Sud dont mon grand frère avait appris, par notre père, comment la repérer au ciel, où se trouvaient pyramides et pharaons et en quelle direction il fallait que je fugue afin de rejoindre Osiris le secret, dont je ne savais pas encore, en revanche, que le corps visible avait été dépecé comme le serait celui d’Orphée le charmeur de montagnes, duquel je ne me rapprocherais également que plus tard en tombant, de sud en sud, dans l’entonnoir du mot MYSTÈRE.