Carnets de JLK - Page 16

-

Éloge du brouillard

D’aucuns vont prétendant que le brouillard est l’ennemi Numéro Deux, après la pluie givrante, de la déambulation radieuse. Or je m’inscris en faux contre cette vision des choses. Le brouillard, que Gustave Roud disait le Seigneur de l’Automne, et qui agit à vrai dire quand il veut et partout où il veut, jusqu’à Salamanque - le brouillard est un révélateur de visions précisément.De ma fenêtre haute de Sent, en basse-Engadine, d’où se déploie ordinairement la vue du val splendide à tendres gazons jusqu’au château de Tarasp, sous le promontoire duquel l’Inn descend en gracieux méandres dont les multiples S annoncent Scuol et Seraplana et Sbruck en Autriche, on ne voyait ce matin-là qu’une grande présence de velours de suie aux reflets d’anthracite et j’étais comblé : je me revoyais en Cornouailles et à Salamanque.Le brouillard de Cornouailles est aussi remarquable, on le sait, que celui qui remonte soudain le long des flancs du Machu Pichu, mais le brouillard le plus étonnant au monde (in the World) est le brouillard à Salamanque, qui flotte à moyenne hauteur de passants et coupe ceux-ci à la taille, au tronc ou à fleur de tête, produisant dans ses meilleurs moments d’intéressantes variations à la Magritte...A Sent, ce matin-là, le brouillard était également inventif, traversé de longues grandes formes inquiètes cheminant comme des âmes en peine, sans doute sortie des légendes du Trentin voisin, peut-être montées des contes de Dino Buzzati, soudain dissipées par un coup de dague de la lumière matinale ouvrant une faille vers les hauteurs de Guarda, à trois coups d’ailes de choucas, et de nouveau plus rien, autant dire : tout à imaginer…

D’aucuns vont prétendant que le brouillard est l’ennemi Numéro Deux, après la pluie givrante, de la déambulation radieuse. Or je m’inscris en faux contre cette vision des choses. Le brouillard, que Gustave Roud disait le Seigneur de l’Automne, et qui agit à vrai dire quand il veut et partout où il veut, jusqu’à Salamanque - le brouillard est un révélateur de visions précisément.De ma fenêtre haute de Sent, en basse-Engadine, d’où se déploie ordinairement la vue du val splendide à tendres gazons jusqu’au château de Tarasp, sous le promontoire duquel l’Inn descend en gracieux méandres dont les multiples S annoncent Scuol et Seraplana et Sbruck en Autriche, on ne voyait ce matin-là qu’une grande présence de velours de suie aux reflets d’anthracite et j’étais comblé : je me revoyais en Cornouailles et à Salamanque.Le brouillard de Cornouailles est aussi remarquable, on le sait, que celui qui remonte soudain le long des flancs du Machu Pichu, mais le brouillard le plus étonnant au monde (in the World) est le brouillard à Salamanque, qui flotte à moyenne hauteur de passants et coupe ceux-ci à la taille, au tronc ou à fleur de tête, produisant dans ses meilleurs moments d’intéressantes variations à la Magritte...A Sent, ce matin-là, le brouillard était également inventif, traversé de longues grandes formes inquiètes cheminant comme des âmes en peine, sans doute sortie des légendes du Trentin voisin, peut-être montées des contes de Dino Buzzati, soudain dissipées par un coup de dague de la lumière matinale ouvrant une faille vers les hauteurs de Guarda, à trois coups d’ailes de choucas, et de nouveau plus rien, autant dire : tout à imaginer… -

Au théâtre des sensibles

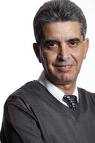

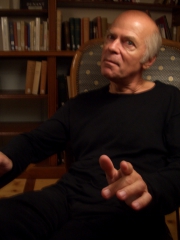

En mémoire du Maestro Guido Ceronetti, mort le 13 septembre 2018 à Cetona. Grazie al filosofo ignoto !Guido Ceronetti, grand écrivain italien tout menu d’apparence, subit le poids du monde sur ses frêles épaules de nonagénaire sans cesser de perpétuer le chant du monde.En mémoire de son ami Cioran, auquel Fabio Ciaralli a consacré un essai intitulé «Odyssée de la lucidité», et en présence d’Anne Marie Jaton dont le dernier livre célèbre «le mariage miraculeux des contraires» chez Albert Cohen, le Maestro présidait l’autre soir une mémorable rencontre en son fief toscan de Cetona...Les ors et la pourpre d’automne jetaient leurs derniers feux, ces jours, sur les collines de haute Toscane, où Nature et Culture n’en finissent pas de se fondre et de survivre au fracas des batailles séculaires.De Florence à Pérouse, en passant par les collines lunaires des crêtes siennoises, ou en fonçant sur les autoroutes démentes, la double nature infernale et «capable du ciel» de notre terrible espèce a trouvé sa plus mémorable illustration dans La Divine Comédie de Dante, que les livres joyeusement désespérés de Guido Ceronetti relancent à leur façon dualiste.Miel et fiel, festival local de la truffe et champignon blanc de la hantise mondiale d’une Apocalypse nucléaire, subite apparition de trois biches à ma fenêtre sur fond d’oliviers argentés et de cyprès en immobiles flammes noires, et sempiternelle jactance de la télé de Berlusconi & Co relayant les Fake News du twitteur ubuesque de la Maison-Blanche: tel est le monde qu’on dirait aux mains d’un marionnettiste tantôt démoniaque et tantôt angélique, dont le Teatro dei Sensibili, fondé par Elena et Guido Ceronetti, a été l’avatar artistique salué par leur ami Fellini et toujours animé par les jeunes disciples du Maestro.Souvenir perso remontant à l’an 2012:à Turin, à l’inénarrable Festival des désespérés réunissant, sur scène, le vieux lutin génial et sa compagnie juvénile. Masques et marionnettes pour dire la tragi-comédie humaine. Magie de l’antique poésie populaire. Séquence de plus à l’Amarcord fellinien ! Mais le théâtre des sensibles n’est pas qu’italien: il est de partout et nous en sommes...Révélations de la douleurFabio Ciaralli a fait l’expérience extrême de la douleur existentielle, qui l’a amené à plusieurs reprises au bord du désespoir et de la tentation suicidaire.Paradoxalement, c’est avec deux maîtres contemporains du pessimisme philosophique qu’il a trouvé la force de survivre: Guido Ceronetti, qu’il a lu avec passion et avec lequel il a entretenu une longue correspondance, pour devenir son ami. Et Cioran, penseur d’origine roumaine devenu l’un des plus purs stylistes en langue française, dans la tradition des moralistes, dont il aime à dire qu’il lui a sauvé la vie et auquel il a consacré un livre paru récemment sous le titre combien explicite d’Une Odyssée de la lucidité.Parallèlement, l’amitié partagée de Ceronetti a permis la rencontre de Ciaralli et de la Vaudoise Anne Marie Jaton, alors titulaire de la chaire de littérature française à l’Universite de Pise, auteure de livres consacrés à Blaise Cendrars, Nicolas Bouvier, Charles-Abert Cingria, Jacques Chessex et tout récemment Albert Cohen, et qui l’aida à acquérir des titres universitaires en marge du cursus habituel.Ainsi, mon amie que j’appelle la Professorella, et Fabio Ciaralli, ont-il signé ensemble un premier ouvrage consacré à la littérature concentrationnaire au titre (je traduis) d’Aller (sans) retour, et c’est également avec l’aide du Maestro Ceronetti et de sa «mentoresse» que Ciaralli a réalisé ce nouveau livre tenant à la fois de l’aperçu approfondi de l’œuvre et de la vie d’Emil Cioran (1911-1995) et un reflet plus personnel et vibrant de ses lectures. Cioran «a nourri mes veilles», écrit Fabio Ciaralli, «il m’a tenu en vie», lui qui disait qu’il n’y a pas tant à «se contraindre à une œuvre» qu’à «dire quelque chose qui se puisse murmurer à l’oreille d’un ivrogne ou d’un mourant»…Le moins qu’on puisse dire,dans la foulée, est que Cioran ne dore pas la pilule à la manière de ceux qui «positivent» à bon marché. Cependant, constater la souffrance et les noirceurs de la vie peut aussi nous en révéler plus clairement l’indicible beauté. Et de même qu’on peut être frappé par l’extraordinaire vitalité des Cahiers de Cioran, dont la substance quotidienne est souvent pimentée d’humour, Fabio Ciaralli a-t-il trouvé dans son oeuvre les mêmes contre-poisons toniques que chez Ceronetti.Dans l’église « polyvalente »Or ce fut un bonheur tout simple, sans flafla mondain ni paparazzi accroché aux angelots en stuc 3D, que cette rencontre tricéphale en présence d’un public de tous les âges, au milieu des fresques polychromes de l’église dédiée à Santa Annunziata et transformée en «salle polyvalente» selon l’expression plaisante du Maestro.Guido Ceronetti est lui-même un drôle de paroissien ! Traducteur de plusieurs livres de l'Ancien Testament et longtemps chroniqueur-polémiste dans les colonnes de la Stampa, immensément érudit et curieux de toutes les dernières trouvailles des graffiti muraux, l’auteur du phénoménal Voyage en Italie et de La patience du brûlé, est aussi un témoin de la tragédie quotidienne, un fulminant opposant à la robotisation et au culte satanique de l’argent et du pétrodollar, un poète délicat, un végétarien et un cannibale mangeur d’imbéciles.N’oublions pas la mémoire !Le monde actuel est une espèce d’église polyvalente en déficit redoutable de mémoire, et c’était d’autant plus émouvant d’entendre le Maestro égrener ses souvenirs de Cioran, avec quelle précision malicieuse, que son hypermnésie se troue parfois comme les chaussettes des pèlerins au long cours...Or ça nous arrive à tous, nous qui aurons vécu plus longtemps que Mozart ou le rabbi Ieshouah, mais le titre d’un des derniers petits livres du Maestro m’a sauté l’autre jour aux yeux, sur un rayon d’une petite librairie de San Quirico d’Orcia, au milieu d’un des plus beaux paysages du monde, entre vestiges étrusques et chapiteaux romans, avec ce titre indicatif que je traduis dans la langue d’adoption de Cioran: Pour ne pas oublier la mémoire...Fabio Ciaralli. Emil Cioran, Odissea della lucidità. La scuola di Pitagora editrice, 167p. 2017.Anne Marie Jaton et Fabio Ciaralli. Andata e (non) ritorno; la letteratura dello sterminio fra storia e narrazione. Edizioni ETS. 200p, 2016.Anne Marie Jaton. Albert Cohen, le mariage miraculeux des contraires. Presses polytechniques et universitaires romandes. coll. Le Savoir suisse,121p. 2017.Guido Ceronetti, Le silence du corps, Voyage en Italie, La patience du brûlé, etc. Albin Michel et Livre de poche.Per non dimenticare la memoria. Adelphi, 2016, et Messia, Adelphi, 2017.Image JLK: Guido Ceronetti en 2011, à Cetona.

En mémoire du Maestro Guido Ceronetti, mort le 13 septembre 2018 à Cetona. Grazie al filosofo ignoto !Guido Ceronetti, grand écrivain italien tout menu d’apparence, subit le poids du monde sur ses frêles épaules de nonagénaire sans cesser de perpétuer le chant du monde.En mémoire de son ami Cioran, auquel Fabio Ciaralli a consacré un essai intitulé «Odyssée de la lucidité», et en présence d’Anne Marie Jaton dont le dernier livre célèbre «le mariage miraculeux des contraires» chez Albert Cohen, le Maestro présidait l’autre soir une mémorable rencontre en son fief toscan de Cetona...Les ors et la pourpre d’automne jetaient leurs derniers feux, ces jours, sur les collines de haute Toscane, où Nature et Culture n’en finissent pas de se fondre et de survivre au fracas des batailles séculaires.De Florence à Pérouse, en passant par les collines lunaires des crêtes siennoises, ou en fonçant sur les autoroutes démentes, la double nature infernale et «capable du ciel» de notre terrible espèce a trouvé sa plus mémorable illustration dans La Divine Comédie de Dante, que les livres joyeusement désespérés de Guido Ceronetti relancent à leur façon dualiste.Miel et fiel, festival local de la truffe et champignon blanc de la hantise mondiale d’une Apocalypse nucléaire, subite apparition de trois biches à ma fenêtre sur fond d’oliviers argentés et de cyprès en immobiles flammes noires, et sempiternelle jactance de la télé de Berlusconi & Co relayant les Fake News du twitteur ubuesque de la Maison-Blanche: tel est le monde qu’on dirait aux mains d’un marionnettiste tantôt démoniaque et tantôt angélique, dont le Teatro dei Sensibili, fondé par Elena et Guido Ceronetti, a été l’avatar artistique salué par leur ami Fellini et toujours animé par les jeunes disciples du Maestro.Souvenir perso remontant à l’an 2012:à Turin, à l’inénarrable Festival des désespérés réunissant, sur scène, le vieux lutin génial et sa compagnie juvénile. Masques et marionnettes pour dire la tragi-comédie humaine. Magie de l’antique poésie populaire. Séquence de plus à l’Amarcord fellinien ! Mais le théâtre des sensibles n’est pas qu’italien: il est de partout et nous en sommes...Révélations de la douleurFabio Ciaralli a fait l’expérience extrême de la douleur existentielle, qui l’a amené à plusieurs reprises au bord du désespoir et de la tentation suicidaire.Paradoxalement, c’est avec deux maîtres contemporains du pessimisme philosophique qu’il a trouvé la force de survivre: Guido Ceronetti, qu’il a lu avec passion et avec lequel il a entretenu une longue correspondance, pour devenir son ami. Et Cioran, penseur d’origine roumaine devenu l’un des plus purs stylistes en langue française, dans la tradition des moralistes, dont il aime à dire qu’il lui a sauvé la vie et auquel il a consacré un livre paru récemment sous le titre combien explicite d’Une Odyssée de la lucidité.Parallèlement, l’amitié partagée de Ceronetti a permis la rencontre de Ciaralli et de la Vaudoise Anne Marie Jaton, alors titulaire de la chaire de littérature française à l’Universite de Pise, auteure de livres consacrés à Blaise Cendrars, Nicolas Bouvier, Charles-Abert Cingria, Jacques Chessex et tout récemment Albert Cohen, et qui l’aida à acquérir des titres universitaires en marge du cursus habituel.Ainsi, mon amie que j’appelle la Professorella, et Fabio Ciaralli, ont-il signé ensemble un premier ouvrage consacré à la littérature concentrationnaire au titre (je traduis) d’Aller (sans) retour, et c’est également avec l’aide du Maestro Ceronetti et de sa «mentoresse» que Ciaralli a réalisé ce nouveau livre tenant à la fois de l’aperçu approfondi de l’œuvre et de la vie d’Emil Cioran (1911-1995) et un reflet plus personnel et vibrant de ses lectures. Cioran «a nourri mes veilles», écrit Fabio Ciaralli, «il m’a tenu en vie», lui qui disait qu’il n’y a pas tant à «se contraindre à une œuvre» qu’à «dire quelque chose qui se puisse murmurer à l’oreille d’un ivrogne ou d’un mourant»…Le moins qu’on puisse dire,dans la foulée, est que Cioran ne dore pas la pilule à la manière de ceux qui «positivent» à bon marché. Cependant, constater la souffrance et les noirceurs de la vie peut aussi nous en révéler plus clairement l’indicible beauté. Et de même qu’on peut être frappé par l’extraordinaire vitalité des Cahiers de Cioran, dont la substance quotidienne est souvent pimentée d’humour, Fabio Ciaralli a-t-il trouvé dans son oeuvre les mêmes contre-poisons toniques que chez Ceronetti.Dans l’église « polyvalente »Or ce fut un bonheur tout simple, sans flafla mondain ni paparazzi accroché aux angelots en stuc 3D, que cette rencontre tricéphale en présence d’un public de tous les âges, au milieu des fresques polychromes de l’église dédiée à Santa Annunziata et transformée en «salle polyvalente» selon l’expression plaisante du Maestro.Guido Ceronetti est lui-même un drôle de paroissien ! Traducteur de plusieurs livres de l'Ancien Testament et longtemps chroniqueur-polémiste dans les colonnes de la Stampa, immensément érudit et curieux de toutes les dernières trouvailles des graffiti muraux, l’auteur du phénoménal Voyage en Italie et de La patience du brûlé, est aussi un témoin de la tragédie quotidienne, un fulminant opposant à la robotisation et au culte satanique de l’argent et du pétrodollar, un poète délicat, un végétarien et un cannibale mangeur d’imbéciles.N’oublions pas la mémoire !Le monde actuel est une espèce d’église polyvalente en déficit redoutable de mémoire, et c’était d’autant plus émouvant d’entendre le Maestro égrener ses souvenirs de Cioran, avec quelle précision malicieuse, que son hypermnésie se troue parfois comme les chaussettes des pèlerins au long cours...Or ça nous arrive à tous, nous qui aurons vécu plus longtemps que Mozart ou le rabbi Ieshouah, mais le titre d’un des derniers petits livres du Maestro m’a sauté l’autre jour aux yeux, sur un rayon d’une petite librairie de San Quirico d’Orcia, au milieu d’un des plus beaux paysages du monde, entre vestiges étrusques et chapiteaux romans, avec ce titre indicatif que je traduis dans la langue d’adoption de Cioran: Pour ne pas oublier la mémoire...Fabio Ciaralli. Emil Cioran, Odissea della lucidità. La scuola di Pitagora editrice, 167p. 2017.Anne Marie Jaton et Fabio Ciaralli. Andata e (non) ritorno; la letteratura dello sterminio fra storia e narrazione. Edizioni ETS. 200p, 2016.Anne Marie Jaton. Albert Cohen, le mariage miraculeux des contraires. Presses polytechniques et universitaires romandes. coll. Le Savoir suisse,121p. 2017.Guido Ceronetti, Le silence du corps, Voyage en Italie, La patience du brûlé, etc. Albin Michel et Livre de poche.Per non dimenticare la memoria. Adelphi, 2016, et Messia, Adelphi, 2017.Image JLK: Guido Ceronetti en 2011, à Cetona. -

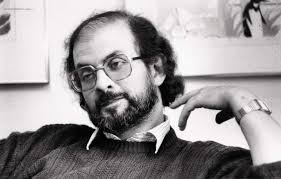

Hors des ombres

Le récit inédit de Salman Rushdie, en février 1993. Une publication exclusive du Passe-Muraille solidaire...Quatre ans. Quatre ans ont passé et je suis toujours là. Etrange comme cela ressemble simultanément à une victoire et à une défaite.Pourquoi une victoire ?Lorsque, le 14 février 1989, j’ai entendu les nouvelles provenant de Téhéran, ma réaction instantanée fut: je suis un homme mort. Je me souvins alors du poème de mon ami, l’écrivain américain Raymond Carver, à qui son docteur venait d’apprendre qu’il avait un cancer du poumon:«Il dit êtes-vous un homme religieux, vous agenouillez- vous dans les forêts et demandez- vous de l’aide...J’ai dit pas encore mais j’ai l’intention de commencer aujourd’hui»Mais je ne suis pas un homme religieux, je ne me suis pas mis à genoux. Je suis allé à une interview télévisée et j’y ai dit que j’aurais souhaité avoir écrit un livre encore plus critique. Pourquoi ai-je dit cela ? Parce que lorsque le leader d’un Etat terroriste annonce son intention de vous assassiner au nom de Dieu, vous pouvez soit tempêter, soit bredouiller. Je ne voulais pas bredouiller.Ensuite je me suis dit: si Dieu existe, je ne pense pas qu’il soit très tourmenté par Les Versets sataniques, parce que cela ne ressemble pas beaucoup à un dieu d’être ébranlé sur son trône par un livre. D’autre part, si Dieu n’existe pas, il n’est pas tourmenté du tout. Donc la dispute n’a pas lieu entre moi et Dieu, mais entre moi et ceux qui pensent – comme Bob Dylan nous l’ a rappelé autrefois – qu’ ils peuvent faire n’ importe quoi sous prétexte qu’ ils ont Dieu avec eux.La police vint me voir et me dit: restez tranquille, n’ allez nulle part, on est en train de faire des plans. Cette nuit-là, des officiers de police en patrouille réduite veillèrent sur moi. Couché sans pouvoir trouver le sommeil, je guettais l’ange de la mort. Un de mes films favoris était, et reste, L’ Ange exterminateur de Luis Bunuel. Il montre des gens qui ne peuvent pas sortir d’une pièce.Le lendemain après-midi, tandis que la télévision grondait, pleine de haine et assoiffée de sang, la Special Branch m’offrit sa protection. Des officiers vinrent me dire que je devais aller quelque part pendant plusieurs jours, le temps que les politiques règlent cette affaire.Vous rappelez-vous ? Il y a quatre ans, nous pensions tous que la crise serait résolue en quelques jours. Qu’à la fin du XXe siècle un homme puisse être menacé de meurtre pour avoir écrit un livre... que le chef d’ un Etat clérico-fasciste puisse menacer le citoyen libre d’ un pays très éloigné du sien... c’ était trop fou. Cela allait cesser.La police le pensait. Vous le pensiez. Je le pensais aussi.Alors nous sommes partis, non pas dans quelque repaire protégé et secret, mais dans un hôtel des alentours. Il y avait, dans la chambre d’à côté, un reporter du Daily Mirror en compagnie d’une femme qui n’ était pas la sienne. Nos che- mins ne se sont pas croisés. Et cette nuit-là, alors que chaque journaliste de ce pays tentait de découvrir où j’étais allé, ce gentleman – comment dire – a raté un scoop.T out serait fini d’ ici quelques jours. Quatre ans après, cela continue. Et on me dit que le «degré de menace contre ma vie» n’a pas diminué du tout. On me dit aussi qu’il n’y a personne sous la protection de la Special Branch dont l’existence soit plus en danger que la mienne.Une victoire et une défaite: une victoire parce que je suis vivant, en dépit d’avoir été décrit par un «ami» comme un mort en sursis. Une défaite, parce que je suis toujours dans cette prison.«Les murs de pierre ne font pas une prison, ni les barreaux d’acier une cage.»Cette prison va où je vais. Elle n’a pas de murs, pas de toit, pas de menottes, mais en quatre ans je n’en ai pas trouvé la sortie.Quand il devint évident que le problème prendrait plus de temps à résoudre que nous l’avions d’abord pensé, je plongeai plus profondément dans ce monde clandestin que j’ habite maintenant, et que par nécessité je ne peux décrire.J’étais sous pression politique. Je ne pense pas qu’on mesure le poids de cette pression. Le sort des otages britanniques restait en suspens. On me demanda de faire des excuses publiques: sinon, quelque chose aurait pu arriver à un otage britannique et cela, sous-entendu, aurait été ma faute.La déclaration que j’acceptai de faire ne fut pas écrite par moi, mais par le regretté John Lyttle, chargé par l’archevêque de Canterbury du cas des otages, ainsi que par d’autres notables et éminences. Je changeai deux mots, et je dus lutter même pour cette retouche. Cette déclaration ne fit de bien à personne. Elle aurait dû aider les otages; son échec fut interprété comme mon premier échec à sauver ma pauvre tête. Khomeiny réitéra sa fatwa. On offrit plusieurs mil- lions de dollars de prime.Désormais, on faisait officiellement pression pour que je dis- paraisse. L’argument était que j’avais déjà causé assez d’ennuis. Je ne devais plus parler publiquement de mon sort, ni me défendre moi-même. Il y avait déjà un assez gros problème d’ordre public, et du moment que les autorités faisaient tant pour me protéger, je ne devais pas leur rendre la vie plus difficile. N’ allez nulle part, ne voyez personne, ne dites rien. Soyez une non-personne et soyez content d’être vivant. Ecoutez les vilenies, les calomnies, les discours meurtriers, les appels au calme, et fermez-la.«Les murs de pierre ne font pas une prison...»Durant presque un an et demi, je n’ eus de contact avec aucun membre du gouverne- ment britannique, pas plus qu’ avec les fonctionnaires du ministère de l’ Intérieur ou du Foreign Office. J’ étais dans les limbes. On m’informa que le ministère de l’Intérieur avait opposé son veto à toute rencontre avec moi parce que cela, prétendait-on, pouvait détériorer les relations entre communautés ethniques. A la fin, je téléphonai à William Waldegrave, alors au Foreign Office, et lui demandai s'il ne serait pas bon que nous nous rencontrions.Il n’était pas habilité – autorisé, je pense – à me rencontrer. Mais j’obtins finalement une entrevue avec un diplomate du Foreign Office, et une autre avec Douglas Hurd lui-même. Ces rencontres eurent lieu à la condition de rester entièrement secrètes, «pour que les otages n’aient pas à en souffrir».Soit dit en passant, je ne me rappelle pas que Téhéran ou que les preneurs d’otages du Liban aient jamais fait le lien. Mais je me trompe peut-être. Si je révèle ces détails aujourd’hui, c’est parce qu’il n’ y a plus de risque à le faire. Jusqu’au jour où Terry Waite a été relâché, je fus en quelque sorte l’otage des otages. J’avais accepté que leur cas soit résolu d’ abord et que, dans une certaine mesure, mes droits soient mis de côté pour favoriser les leurs.J’espérais seulement qu’une fois les otages libérés, mon tour viendrait; que le gouvernement britannique et la communauté internationale chercheraient une solution à cette crise aussi. L’attente fut longue, pleine de moments bizarres.Un film pakistanais, me dépeignant comme un tortionnaire, un meurtrier et un ivrogne portant une variété effrayante de costumes safari multicolores, n’obtint pas son visa en Grande- Bretagne. Je vis une cassette vidéo du film; c’ était horrible. Cela se finissait sur mon «exécution» par le pouvoir de Dieu. L’horreur de ces images me poursuivit longtemps.J’ écrivis à la commission de contrôle britannique, en leur promettant de ne rien faire contre eux ni contre le film, et en leur demandant de l’autoriser. Je leur disais que je ne voulais pas de la protection douteuse de la censure. Le film fut autorisé et disparut promptement des écrans. Une tentative de le montrer à Bradford se solda par des rangées vides. C’ était une par- faite illustration de la justesse de la liberté d’ expression: les gens sont réellement capables de se forger leur propre opinion. Tout de même, c’ était curieux d’ être satisfait de la sortie d’ un film dont le sujet était ma mort.Parfois je séjournais dans de confortables maisons. Parfois je n’avais rien de plus qu’une petite chambre dont je ne pouvais approcher la fenêtre de crainte d’être aperçu. Parfois on me per- mettait de sortir un peu. A d’autres moments, il m’était difficile de le faire. J’ ai essayé d’aller aux Etats-Unis et en France, mais les gouvernements de ces pays ont rendu ma visite impossible.Une fois je dus me rendre à l’ hôpital pour me faire arracher les dents de sagesse. J’ ai appris plus tard que la police avait fait des plans catastrophe pour «m’arracher» moi. Je devais être anesthésié et transporté dans un sac mortuaire à l’ intérieur d’ un corbillard.Je nouai des relations amicales avec les équipes chargées de ma protection et j’ en appris beaucoup sur les fonctionnements de la Special Branch. J’appris à repérer si l’on est suivi sur l’autoroute; je m’accoutumai au matériel qui traînait sans cesse alentour; j’appris l’argot des forces de police – les chauffeurs, par exemple, sont connus comme les OFD, abréviation de Only Fucking Drivers. Les policiers de l’autoroute sont les «Rats noirs». Mon propre nom n’était jamais utilisé. J’ appris à répondre à d’ autres noms, j’étais «le Principal».Je me suis familiarisé avec beaucoup de choses qui m’étaient totalement étrangères il y a quatre ans, mais je ne m’y suis jamais habitué. Je savais dès le début que l’accoutumance serait une reddition. Ce qui est arrivé à ma vie est une chose grotesque. C’ est un crime. Je n’ accepterai jamais que cela devienne ma condition normale.«Qu’est-ce qui est blonde, a de gros seins et vit en Tasmanie ?»«Salman Rushdie.» J’ ai reçu des lettres, j’en reçois encore, disant: laissez tomber, changez de nom, faites-vous opérer, démarrez une nouvelle vie. C’est une éventualité que je n’ai jamais envisagée. Ce serait pire que la mort. Je ne veux pas de la vie d’une autre personne. Je veux la mienne.Mes gardes du corps ont fait preuve envers moi d’ une grande compréhension et m’ ont aidé à traverser les pires moments. Je leur en serai toujours reconnais- sant. Ce sont des hommes coura- geux. Ils exposent leur vie pour me protéger. Jamais personne auparavant n’a fait cela pour moi.Une chose est à souligner: puisque je n’ai pas été tué, beau- coup de gens doivent penser que personne n’ essaie de le faire. Ils croient probablement que tout cela est un peu théorique. Ce n’est pas le cas.Dans les premiers mois, un terroriste arabe se fit sauter dans un hôtel de Paddington. Par la suite, un journaliste qui avait visité les camps du Hezbollah, dans la vallée de la Bekaa au Liban, m’apprit qu’il avait vu la photographie de cet homme sur un «mur des martyrs» dans un bureau, avec une légende disant que j’étais sa cible. Pendant la guerre du Golfe, j’ entendis dire que le gouvernement iranien avait payé pour qu’ on m’ assassine. Après des mois d’extrême précaution, on m’a annoncé que les tueurs avaient été «frustrés» – pour utiliser le langage par euphémismes des services secrets. J’ai préféré ne pas m’ enquérir des raisons de leur frustration.En 1992, trois Iraniens furent expulsés de Grande-Bretagne. Deux d’ entre eux travaillaient à la mission iranienne de Londres, le troisième était «étudiant». Le Foreign Office me dit que c’étaient des espions et que leur présence en Grande-Bretagne était indubitablement liée à l’ accomplissement de la fatwa. Le traducteur italien des Versets sataniques a failli être tué et le traducteur japonais l’a été. En 1992, la police japonaise a annoncé les résultats de douze mois d’ enquête. Selon eux, les assassins étaient des terroristes professionnels du Moyen-Orient ayant transité par la Chine.Dans le même temps, un commando iranien assassina l’ancien Premier ministre Bakhtiar à Paris. On l’égorgea. Un autre commando tua un chanteur iranien dissident en Allemagne. Ils le dépecèrent et en jetèrent les morceaux dans un sac. Rien de très théorique à cela.L’Angleterre est un petit pays, très peuplé, et beaucoup de gens sont curieux. Il n’est guère facile d’ y disparaître. Une fois j’ étais dans un immeuble que je devais quitter, mais une conduite de chauffage central venait d’exploser juste dans l’ entrée et un plombier était là. Un officier de police eut à dis- traire son attention pour que je puisse m’éclipser.Moins une.Une autre fois j’étais dans une cuisine lorsqu’un voisin surgit à l’improviste. Je dus plonger derrière un meuble et rester là, accroupi, jusqu’à ce qu’il parte.Moins une.Une autre fois je fus pris dans un embouteillage devant la mosquée de Regent’s Park, juste au moment où les fidèles sortaient de la prière de l’ Aïd. J’étais assis à l’arrière d’une Jaguar blindée, le nez enfoui dans le Daily Telegraph. Mes gardes du corps dirent en plaisantant que c’était la première fois qu’ils me voyaient aussi intéressé par le Telegraph.Vivre ainsi c’est éprouver une dégradation quotidienne, c’est sentir peu à peu l’ humiliation vous tordre le cœur. Vivre ainsi, c’est permettre à des gens – y compris votre femme – de vous traiter de couard à la une des journaux. Cette sorte de gens ferait sans doute de beaux éloges à mes funérailles. Mais vivre, éviter les tueurs, est une plus grande victoire que d’ être assassiné. Seuls les fanatiques recherchent le martyre.J’ai quarante-cinq ans et je ne peux pas quitter mes lieux de résidence sans permission. Je ne possède pas les clés de l’ entrée principale. Quelquefois il y a des «mauvaises passes». Pendant une de ces «mauvaises passes» – je ne peux pas expliquer de quoi il s’ agissait –, j’ ai dormi en vingt nuits dans treize lits différents. En de telles circonstances, une grande et sauva- ge cacophonie envahit votre corps. En de telles circonstances, vous commencez à être coupé de vous-même.J’ai appris à accepter. Accepter la colère et l’amertume. Cela recommencera, je le sais. Quand les choses iront mieux, il faudra régler le problème. En ce moment, ma victoire réside dans le fait de ne pas m’être laissé briser, de ne pas m’ être perdu moi-même. Elle réside dans le fait de continuer à travailler. Il n’y a plus d’otages. Pour la première fois depuis des années, je peux défendre ma cause sans être accusé de porter préjudice aux intérêts d’ autrui. J’ ai combattu du mieux que je pouvais.* * *Comme chacun, je me suis réjoui de la fin de la terrible épreuve des otages du Liban. Mais les personnes les plus actives dans la campagne pour ma défense, Frances d’Souza et Carmel Bedford de l’ association Article 19, savaient que l’ immense soulagement ressenti par tous à la fin de cet horrible chapitre était aussi un danger. Peut-être que les gens ne voudraient plus prêter attention à quelqu’ un disant: excusez-moi, il y a tout de même encore un problème. Peut-être que je serais considéré comme une sorte de cause perdue. D’ un autre côté, selon des rumeurs persistantes, le gouvernement britannique était sur le point de normaliser ses relations avec l’Iran et d’oublier entièrement le «cas Rushdie». Que faire ? Se taire et compter sur la «diplomatie silencieuse» ou parler haut et fort ?De mon point de vue, il n’y avait pas de choix. La libération des otages m’avait enfin délié la langue. Il eût été absurde de combattre pour la liberté de parole en demeurant silencieux. Nous avons décidé de mener une campagne aussi bruyante que possible, pour persuader le gouvernement britannique qu’ il ne pouvait se permettre d’ignorer le cas, et pour ranimer le sou- tien international, de façon à démontrer à l’Etatterreur iranien que la fatwa nuisait à ses propres intérêts autant qu’ aux miens.En décembre 1991, quelques jours après la libération du der- nier otage américain, Terry Anderson, on me permit finalement d’entrer aux Etats-Unis pour prendre la parole à l’ occasion de la célébration, par l’ uni- versité de Columbia, du 200e anniversaire de la Déclaration des Droits. Les préparatifs du voyage furent un cauchemar. Vingt-quatre heures avant de partir je ne savais pas si j’aurais l’autorisation. J’étais censé voyager dans un avion militaire, une grande faveur dont j’ étais très reconnaissant. (Cela devait rester entièrement secret, sauf qu’un tabloïd anglais trouva bon de publier l’ information et de m’ accuser de mettre en danger la Royal Air Force !)Le moment du départ fut bouleversant. C’était la première fois que je quittais la Grande- Bretagne depuis presque trois ans. Pour un instant, la cage me sembla un peu plus grande. A New York, un cortège d’auto- mobiles vint me chercher, renforcé par des motards. On m’ installa dans une limousine blanche et on fonça dans Manhattan à toute allure. «C’est ce que nous ferions avec Arafat», expliqua le chef des opérations. Je m’enquis timidement: «Et pour le Président ?» Pour le Président, ils fermeraient davantage de rues latérales. «Mais dans votre cas, nous avons pensé que ce serait un peu trop voyant.» Cela sans la moindre ironie. Le Département de Police de New York est très consciencieux mais il plaisante peu.Je passai la journée dans une suite au quatorzième étage, avec au moins vingt hommes armés. Les fenêtres étaient obstruées par des matelas à l’ épreuve des balles. Devant la porte il y avait plein d’autres hommes armés avec des muscles et une artillerie à la Schwarzenegger. Dans cette suite j’eus une série d’ entrevues qui doivent rester secrètes, à l’ exception peut-être de l’ une d’ elles. Je pus rencontrer le poète Allen Ginsberg durant vingt minutes. Dès son arrivée, il retira les coussins du sofa et les disposa sur le sol. «Enlevez vos chaussures et asseyez-vous par terre, dit-il. Je vais vous apprendre quelques exercices simples de méditation. Ils devraient vous aider à vivre votre terrible situation.» Notre agent littéraire commun, Andrew Wylie, était présent et je l’invitai à faire de même, ce qu’il fit, maugréant quelque peu. Pendant que nous faisions notre respiration et nos psalmodies, je pensais combien il était extraordinaire pour un Indien de naissance d’ être initié au bouddhisme par un poète américain assis en tailleur, dans une pièce pleine d’hommes armés jusqu’aux dents. La vie est unique; ça ne s’invente pas.Cette nuit-là, l’énorme cortège m’ amena à Columbia et je pus faire ma conférence. Je me souviens d’avoir dit que la liberté d’ expression est la vie elle- même. Le lendemain, la presse américaine fut très sympathique et positive. Il était clair que les Américains voyaient la situation comme moi: une vieille liberté fondamentale était devenue une question de vie ou de mort. De retour chez moi, ce fut une autre affaire. Je rentrais en Angleterre pour être confronté à des titres comme «RUSHDIE ENFLAMME À NOUVEAU LA COLERE DES MUSULMANS» (parce que j’avais demandé la publication en édition de poche des Versets sataniques).L ’ année suivante, tandis que je visitais de plus en plus de pays, cette dichotomie devint encore plus évidente. Dans le reste du monde libre, le «cas Rushdie» concerne la liberté d’expression et le terrorisme d’Etat. En Grande-Bretagne, cela semble être l’ histoire d’ un homme que l’ on doit protéger des conséquences de ses propres actes. Partout ailleurs, les gens savent que l’ outrage n’ a pas été commis par moi, mais contre moi. Dans certaines parties de mon propre pays, on se figure le contraire.Savoir cela, c’est transporter, où que j’ aille, une blessure qui ne cicatrise pas. Elle m’ ôte mes forces. Je ne sais pas si qui- conque s’en soucie, mais c’est le cas.* * *L’édition de poche des Versets sataniques fut publiée au printemps 1992, non par Penguin, qui refusa de le faire, mais par un consortium. Je pus aller à Washington pour son lancement et, au cours d’ une nouvelle conférence sur la liberté d’expression, j’en exhibai le premier exemplaire. Et soudain l’émotion me submergea. Tout ce que je pus faire fut de retenir mes larmes.J’étais surtout venu à Washington pour m’ adresser à des membres des deux chambres du Congrès. Le soir de la réunion, on m’ informa que le Secrétaire d’ Etat James Baker avait téléphoné personnellement aux présidents des deux chambres pour leur dire qu’il ne souhaitait pas que cette rencontre ait lieu. L ’ administration Bush fit des remarques déplacées sur ma présence. Marlin Fitzwater justifia ainsi le refus de l’ Administration de me voir: «C’est juste un auteur en tournée de promotion.»En dépit des «performances» de l’ équipe Bush, je parvins à voir un groupe, de sénateurs distingués – conduit par Daniel Patrick Moynihan de New Y ork et Richard Leahy du Vermont –, ils m’ invitèrent à déjeuner au Capitole et, à ma grande stupéfaction, apportèrent un grand nombre d’ exemplaires de mon livre pour que je les dédicace. Après le déjeuner, nous avons donné une conférence de presse. Moynihan et les autres s’ exprimèrent avec passion en ma faveur. Ce fut pour moi un moment crucial. Il devenait désormais possible d’ approcher les parlementaires et les gouvernements de toute l’Europe et des Amériques. Je fus même invité à la Chambre des communes bri- tannique devant une délégation de tous les partis, après quoi le Parlement iranien exigea sur-le- champ l’ exécution de la fatwa. (Je dois mentionner ici que la publication en poche des Versets sataniques s’ est déroulée sans incident, en dépit de nombreuses appréhensions et de quelques lâchages. Je me suis souvenu, et je me rappelle souvent, le fameux mot de Roosevelt selon lequel c’ est de la peur qu’ il faut avoir le plus peur.)* * *En été 1992, il me fut possible d’ aller au Danemark. Une fois encore, le dispositif de sécurité était très lourd. Il y avait même une petite canonnière dans le port de Copenhague, dont on me dit qu’elle était «des nôtres». Cela provoqua force blagues sur la nécessité de pré- venir une attaque de la flotte iranienne dans la Baltique, voire d’ hommes-grenouilles fonda- mentalistes.Durant mon séjour au Danemark, le gouvernement se tint à distance (du moins, en rendant ma visite possible et en assurant ma protection, avait-il clairement manifesté son soutien). La menace planant sur l’ exportation du fromage danois vers l’ Iran fut citée comme l’ une des raisons de cette réserve. Quoi qu’ il en soit, j’ obtins le soutien enthousiaste de politiciens de tous les autres partis, spécialement d’ Anker Jørgenson, l’ancien et probablement futur Premier Ministre travailliste, avec qui je donnai une conférence de presse commune à bord d’un bateau. Jørgenson promit d’ entamer des discussions avec le parti au pouvoir afin de développer une politique concertée en ma faveur. C’était moins que je n’ espérais, mais c’ était une étape.Je fis un bref voyage en Espagne. (Je m’ étends sur les immenses difficultés d’organisation, mais croyez-moi, aucun de ces voyages ne fut aisé.) Là-bas, une offre de médiation me fut faite par Gustavo Villapalos, le recteur de l’université de Madrid, un homme très proche du gouvernement espagnol mais aussi très bien introduit en Iran. Il me rapporta bientôt qu’il avait reçu des signes encourageants de la part de personnalités haut placées dans le régime iranien: c’était un excellent moment pour résoudre l’affaire, lui avait- on dit. L ’ Iran savait que cette histoire était le principal obstacle à sa stratégie économique. Toutes sortes de personnes honorables laissaient entendre qu’elles voulaient une solution: les noms de la veuve de Khomeiny et de son frère aîné furent mentionnés.Quelques semaines plus tard, toutefois, des journaux européens affirmèrent, citant Villapalos, que j’étais disposé à réécrire certaines parties des Versets sataniques. Je n’avais rien dit de tel. Villapalos m’affirma qu’il avait été mal compris et me demanda un rendez-vous à Londres. J’y consentis. Depuis, je n’ai plus entendu parler de lui.La brèche se produisit l’été suivant, en Norvège. Mes hôtes furent le P .E.N.-club et mes courageux éditeurs Aschehoug. Une fois encore, les media et les gens du pays me témoignèrent une grande chaleur et un fantastique soutien. Et cette fois, j’obtins des rendez-vous avec les ministres de la Culture et de l’ Education, et le Premier ministre en personne, Mme Gro Harlem Brundtland, m’adressa un message d’amitié. Au moment du départ, j’ arrachai de fermes promesses de soutien gouvernemental auprès des Nations unies et d’ autres forums internationaux, aussi bien que dans des contacts bilatéraux entre la Norvège et l’ Iran.Les pays nordiques, traditionnellement préoccupés par les droits de l’homme, commençaient à réagir. En octobre, je fus invité à prononcer une conférence au Conseil nordique à Helsinki: un grand honneur, et une opportunité de promouvoir une initiative nordique commune. De fait, le Conseil nordique adopta une ferme résolution de soutien, et beaucoup de délégués à la conférence s’ engagèrent à porter l’affaire devant leurs parlements et gouvernements respectifs.Il y eut une fausse note. L’ambassadeur britannique, convié par le Conseil nordique, refusa de se rendre à la séance au cours de laquelle je devais m’exprimer. Les organisateurs me firent savoir qu’ ils avaient été choqués par la rudesse de son refus.A mon retour, j’appelai mon contact au Foreign Office, qui m’ avait toujours assuré que mes voyages se déroulaient avec la «bénédiction» du gouvernement. Selon lui le ministère serait reconnaissant de tout ce que j’entreprendrais afin de raminer l’intérêt pour cette affaire. Je lui demandai comment diable je pouvais attendre des autres pays qu’ils croient que les Britanniques étaient derrière moi, quand mon propre ambassadeur ne l’était pas. Après Helsinki, les ambassadeurs britanniques m’ont magnifiquement soutenu partout où je suis allé.A vrai dire, la position globale du gouvernement britannique à ce propos est plus résolue que jamais. Il y eut un moment affolant pendant la campagne électorale, lorsque je fus soudaine- ment informé par le commissaire principal (visiblement embarrassé) que ma protection allait cesser rapidement, bien qu’ il n’ y ait aucune raison de croire que ma situation soit plus sûre.«Beaucoup de gens risquent leur vie en Grande-Bretagne, me dit- il, et quelques-uns meurent, vous savez.» Cependant, après que l’association Article 19 eut discuté avec le 10, Downing Street [l’adresse du Premier ministre, ndlr], cette politique s’inversa, et mon comité de défense reçut une lettre du cabinet du Premier ministre, assurant sans la moindre équivoque que la protection durerait aussi longtemps que la menace.La position vis-à-vis de l’Iran s’est également raffermie. Le régime iranien a été informé qu’il n’y aurait aucune normalisation des relations tant que la fatwa ne serait pas levée. La balle est formellement dans le camp du gouvernement de Rafsandjani.Je suis – je le répète – très reconnaissant à la fois de la protection et de la fermeté du gouvernement. Mais je sais aussi qu’ une pression plus puissante sera nécessaire pour forcer l’ Iran à changer de politique, et le but de mes voyages à l’étranger a été de donner de l’impulsion à ce mouvement.Le 25 octobre, je me suis rendu dans la capitale allemande, Bonn. L ’ Allemagne est le partenaire commercial numéro un de l’Iran. Je croyais que je n’arriverais à rien. Ce qui se produisit en Allemagne prit, par conséquent, des allures de petit miracle.Ma visite fut arrangée par un petit miracle de femme, une députée du SPD, nommée Thea Bock. Son anglais était aussi rudimentaire que mon allemand, et bien que nous ayons souventcommuniqué par signes, nous nous sommes sacrément bien entendus. Au prix de cajoleries, de bras-de-fer et de ruse, et avec l’ aide d’ autres députés, notamment Norbert Gansel, elle parvint à m’ arranger des rendez- vous avec la plupart des notabilités de l’ Etat allemand: la très puissante et populaire porte- parole du Bundestag, Rita Süssmuth; des officiels de haut rang au ministère des Affaires étrangères; des membres influents du comité des Affaires étrangères; et enfin le chef du SPD lui-même, Bjorn Engholm, qui me stupéfia en posant à mes côtés pour la télévision et en m’ appelant son «frère d’ esprit». Il engagea le soutien total du SPD à ma cause, et n’a cessé depuis lors d’ y travailler sans relâche.Aux plus hauts niveaux de l’Etat, on m’ a promis le soutien de l’ Allemagne. Depuis lors, ce soutien s’ est concrétisé. «Nous protégerons Monsieur Rushdie», a annoncé le gouvernement allemand. Le Bundestag a voté une résolution de tous les partis déclarant que l’ Allemagne tiendrait l’ Iran pour légalement responsable de ma sécurité, et qu’il en subirait des conséquences économiques et politiques s’ il m’arrivait quoi que ce fût. (Les parlements canadien et suédois envisagent des résolutions similaires.) De plus, l’ énorme accord culturel germano-iranien a été mis en veilleuse. Le ministre des Affaires étrangères, Dr. Klaus Kinkel, a dit qu’on ne le rétablirait pas avant l’ annulation de la fatwa.La détermination allemande à actionner des leviers tant économiques que culturels en ma faveur, poussa l’Iran à réaffirmer la fatwa et à renouveler les offres de prime. C’était un geste stupide qui n’a fait que raffermir la résolution d’ un nombre croissant de gouvernements acquis à ma cause.Après l’ Allemagne, vint le tour de la Suède. Le gouvernement et le P .E.N.-club suédois me décernèrent conjointement le prestigieux prix Kurt Tucholsky, traditionnellement attribué à des écrivains victimes d’atteintes aux droits de l’homme. Le Premier ministre suédois Bengt Westerberg me remit le prix et fit une déclaration passionnée à la presse, promettant le soutien complet et vigoureux du gouvernement. La pierre avait commencé à rouler.Le leader du parti travailliste suédois, Ingvar Carlsson, eut un long entretien avec moi, au cours duquel il me promit de travailler à ma cause avec d’ autres partis socialistes européens. Je sais que lui et Bjorn Engholm ont pris l’affaire en mains avec le parti travailliste britannique, qu’ils pressent d’ agir davantage. Au moment où j’écris ces lignes, ni moi ni l’association Article 19 n’ avons été contactés par la direction du parti travailliste pour qu’ elle nous communique sa position et ses intentions. J’invite John Smith ou Jack Cunningham à rectifier cela aussi vite que possible.* * *Un diplomate, spécialiste des affaires du Moyen-Orient, m’a dit: «Le secret de la diplomatie est d’être à la gare quand le train arrive. Si vous n’y êtes pas, ne vous plaignez pas de manquer le train. Le problème est qu’il peut arriver dans plusieurs gares, assurez-vous par conséquent d’être dans chacune d’elles.»En novembre, le chef de la justice iranienne, Morteza Moqtadaei, déclara que tous les musulmans étaient obligés de me tuer, contredisant ainsi les déclarations de l’ Iran selon lesquelles la fatwa n’ aurait rien à voir avec le gouvernement iranien. L’ayatollah Sanei, l’ initiateur de la mise à prix, affirma que des commandos volontaires étaient sur le point d’ être dépêchés.Ensuite, au début décembre, je traversai à nouveau l’Atlantique: à destination du Canada, au titre d’ invité du P .E.N.-club. (Quel écrivain fut mieux soute- nu par ses pairs ? Si jamais je m’en sors, je passerai ma vie à essayer de rendre un peu de l’aide, de la passion et de l’affection qu’on m’a témoignées.) Au cours d’une soirée donnée au bénéfice du P .E.N.-club à Toronto, les écrivains intervinrent en si grand nombre que quelqu’un me glissa, «C’est pour vous une sacrée barmistvah !»; et cela l’était. Le Premier ministre de l’ Ontario, Bob Rae, bondit sur l’ estrade et m’ étreignit. Il devint ainsi le premier chef de gouvernement à s’ afficher avec moi en public.Le lendemain, à Ottawa, je rencontrai, entre autres, le ministre canadien des Affaires étrangères, Barbara Macdougall, et le leader de l’opposition, Jean Chrétien. Je témoignai également devant la sous-commission parlementaire des droits de l’homme. L’effet de tout cela était électrisant. En quarante- huit heures, des résolutions exigeant que le gouvernement du Canada soulève la question aux Nations unies et ailleurs, comme à la Cour internationale de justice, avaient été adoptées par le Parlement canadien avec l’accord de tous les partis, et le gouvernement accepta de s’y conformer.Un autre train dans une autre gare. Depuis lors, j’ai eu une série d’entretiens amicaux à Dublin avec le nouveau ministre des Affaires étrangères, Dick Spring, et deux autres membres du cabinet; et, à son invitation, avec la présidente Mary Robinson, à Phœnix Park. Prochaine étape, peut-être, le président Clinton.* * *J’ ai toujours su que ce serait un long combat; mais au moins, à présent, il y a comme un réel mouvement. En Norvège, un ancien accord projeté avec l’Iran a été bloqué par des politiciens sympathisants de la campagne contre la fatwa; au Canada, une ligne de crédit d’ un milliard de dollars qui avait été promise à l’ Iran a aussi été bloquée. En coulisses, il y a davantage d’ activités qu’ il faudra révéler en temps utile.Je sais aussi – et je le dis partout où je vais – que ce combat ne me concerne pas seul. Mon cas personnel n’ est même pas prioritaire. Les grands enjeux en sont la liberté d’ expression et la souveraineté nationale. En outre, le cas des Versets sataniques n’ est que le plus connu des cas d’écrivains et d’intellectuels progressistes et dissidents qui sont harcelés, emprisonnés, bannis et assassinés à travers le monde musulman. Des artistes et des intellectuels d’Iran le savent, et c’est pourquoi ils m’ ont si courageusement et si continuellement affirmé leur soutien sans réserve. Des intellectuels, à travers le monde musulman – le poète Adonis, le romancier Tahar Ben Jelloun, et bien d’autres – ont appelé à faire cesser les menaces de l’ Iran, non seulement par souci de ma per- sonne, mais parce qu’ ils savent que ce combat est aussi le leur. Gagner ce combat, c’ est gagner une escarmouche dans une guerre beaucoup plus grande. Le perdre aurait des conséquences fâcheuses pour moi; mais ce serait également une défaite dans ce plus large conflit.Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. C’est pourquoi nous devons gagner. C’est aussi simple que cela.On ne tue pas des gens pour avoir écrit des livres. C’est clair. Au moment où j’achève ce texte, j’apprends que Yasser Arafat a dénoncé la fatwa comme étant contraire à l’Islam, tandis qu’ici, en Grande- Bretagne, même l’infâme démagogue, le Dr Kalim Siddiqui (représentant la ligne la plus dure des musulmans britanniques), croit «l’heure venue pour les deux parties de pardonner et d’oublier». Après quatre ans d’ intimidation et de violence, il y a certainement beaucoup à pardonner. Au demeurant, j’accueille même cet improbable rameau d’olivier.Quoi qu’il en soit, la crise ne sera pas terminée tant que les menaces du terrorisme international sponsorisé par un Etat ne seront pas formellement et sans la moindre équivoque rétractées. Ce qu’il faut aujourd’hui, c’ est que le gouvernement britannique tire parti de la bonne volonté internationale émanant de tant de gens travaillant pour moi et à ma cause dans une douzaine de pays, et se place lui- même en première ligne des efforts de la communauté internationale pour que cesse ce scandale.Je remercie le gouvernement britannique de tout ce qu’il a fait pour moi. Mais je dois lui demander de faire plus maintenant; et plus énergiquement, de telle façon qu’ avec un peu de chance, et avant longtemps, il en ait bientôt moins à faire.S. R.© Salman Rushdie© pour cette traduction française Jacques-Michel Pittier & René Zahnd avec le concours de Jean-Louis Kuffer Le Passe-Muraille, Lausanne, 1993.