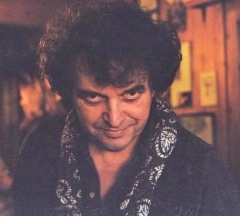

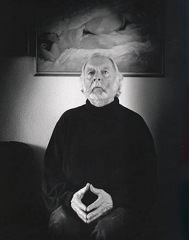

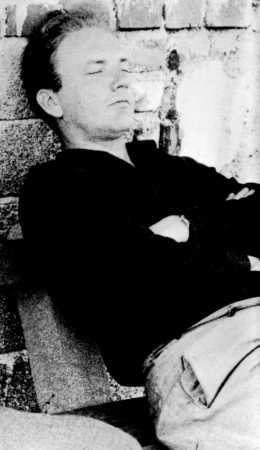

(Jacques Chessex)

Le plus célèbre des écrivains romands de la fin du XXe siècle s'est effondré, au soir du 9 octobre 2009, dans le bourg vaudois d'Yverdon-les-Bains, durant une causerie consacrée à l'un de ses livres, La Confession du pasteur Burg. Une interpellation virulente d'un spectateur sur l'affaire Polanski, dont l’écrivain avait pris la défense, est à l'origine de son effondrement. Il avait 75 ans. Il s’appelait Jacques Chessex.

«La conduite d’un homme avant sa mort a quelque chose d’un dessin au trait aggravé », écrit Jacques Chessex dans le roman paru peu après sa mort, Le Dernier crâne de M. de Sade. «Il y acquiert un timbre à la fois plus mystérieux et plus explicite de son destin. Dans la lumière de la mort, dont le personnage ne peut ignorer entièrement la proximité, chacune des ses paroles, chacun de ses actes résonne plus fort, de par la cruauté du sursis».

À lire ces mots, la dernière scène du « roman » que constitua la vie de l’écrivain résonne étrangement, prolongeant les analogies entre la fin pressentie de Sade, à 74 ans, et la mort subite de l’écrivain.

On peut rappeler alors plus précisément que Jacques Chessex, venu à Yverdon-les-Bains au soir du 9 octobre 2009 pour y parler en public de La Confession du pasteur Burg, histoire d’une jeune fille abusée par un pasteur calviniste, fut soudain interpellé par un auditeur de la causerie à propos du viol commis par Roman Polanski sur la personne d’une adolescente, que Chessex, interrogé par les médias, avait réduit à « une affaire minime ».

On peut rappeler alors plus précisément que Jacques Chessex, venu à Yverdon-les-Bains au soir du 9 octobre 2009 pour y parler en public de La Confession du pasteur Burg, histoire d’une jeune fille abusée par un pasteur calviniste, fut soudain interpellé par un auditeur de la causerie à propos du viol commis par Roman Polanski sur la personne d’une adolescente, que Chessex, interrogé par les médias, avait réduit à « une affaire minime ».

Le contradicteur s’identifia comme médecin généraliste, familier des cas d’abus sexuels. Jacques Chessex commença de lui répondre sur un ton ironique, en disant exactement: "voilà un généraliste qui généralise", puis il tomba comme une masse pour ne plus se relever.

On me dira peut-être qu’il est malséant de rappeler un tel épisode, mais comment ne pas voir que le thème de l’éros calviniste, tel que je vais essayer de l’illustrer, y est présent, avec cette double instance de la luxure et de la mort, du désir sexuel et de la transgression sociale, de la liberté artistique et de la censure morale, que nous retrouvons à tout moment dans l’œuvre de Jacques Chessex, autant que dans sa vie.

Nous retrouvons également ces composantes dans le dernier roman de Jacques Chessex, paru deux mois après sa mort et lui aussi marqué par ce qu’on pourrait dire l’antinomie de l’érotisme et d’un certain puritanisme que figure, de façon souvent caricaturée, le calvinisme.

C’est ainsi que Le dernier crâne de M. de Sade, paru dans un climat de scandale annoncé, fut vendu en Suisse sous cellophane par crainte de suites judiciaires. Les mauvais esprits, dont je suis évidemment, auront pensé que la recherche de la publicité n’était pas étrangère à cette démarche, mais passons...

C’est ainsi que Le dernier crâne de M. de Sade, paru dans un climat de scandale annoncé, fut vendu en Suisse sous cellophane par crainte de suites judiciaires. Les mauvais esprits, dont je suis évidemment, auront pensé que la recherche de la publicité n’était pas étrangère à cette démarche, mais passons...

Et revenons plutôt à la littérature, ou plus précisément au noyau vif, ardent, incandescent même de l’écriture de Jacques Chessex, où le couple antinomique de la luxure et de la mort joue à l'évidence un rôle central, plus fondamental encore que celui du Désir et de la Loi, non moins présent.

Cette antinomie aura hanté Jacques Chessex jusqu’au dernier mot de son dernier roman. En quatre lettres de feu et de glace : c’est le mot de MORT. Ce mot est tiré de deux vers du poète romantique Eichendorff que cite à la fin du livre une «rose doctoresse» de la clinique lausannois La Cascade, assise sur un mur dominant le lac Léman, le long du quai d’Ouchy, et tenant sur son ventre doux le crâne biend ur de ce M. de Sade qu’on appela le « divin marquis », tenu pour le Diable par l’Eglise et dont la mâchoire semble bouger encore:

« Comme nous sommes las d’errer ! Serait-ce déjà la mort ? »

La réponse du Commandeur, que représentait sans s’en douter évidemment, ce soir-là le pauvre généraliste, foudroya prématurément Jacques Chessex, mais la question demeure, qui traverse Le dernier crâne de M. de Sade et cristallise en figure de contemplation que des siècles d’art et de littérature ont appelée Vanité : crâne exhumé de la tombe de Yorick (titre d'un recueil de poèmes de Chessex, soit dit en passant) devant lequel Hamlet psalmodie son «être ou ne pas être », têtes de mort peintes ou moulées que le mortel contemple avec mélancolie.

La mort et le sexe, plus précisément le sexe à mort dont le plaisir est aussi torture, constituent en effet la substance explosive du dernier roman de Jacques Chessex dont la fascination pour Sade, athée absolu, contredit absolument son propre « désir de Dieu » maintes fois réaffirmé et donnant son titre à l’un de ses plus beaux livres.

Le dernier crâne de M. de Sade relate les derniers mois de la vie du philosophe, de mai à décembre 1814, à l’hospice des fous de Charenton où il est enfermé depuis onze ans en dépit de son «âme claire». Donatien-Alphonse François de Sade est alors âgé de 74 ans. Son corps malade est brûlé dedans et dehors, « et tout cela qui sert d’enveloppe, de support corporel déchu à l’esprit le plus aigu et le plus libre de son siècle ». Il n’en continue pas moins d’assouvir ses désirs fous.

Or, précise Chessex: «Un vieux fou est plus fou qu’un jeune fou, cela est admis, quoi dire alors du fou qui nous intéresse, lorsque l’enfermement comprime sa fureur jusqu’à la faire éclater en scènes sales ».

Lesdites « scène sales » se multiplient avec la très jeune Madeleine, engagée dès ses douze ans, fouettée, piquée avec des aiguilles et qu’il force à dire « ceci est mon corps » quand elle lui offre ses étrons à goûter. Et Sade de se faire sodomiser par la gamine en poussant d’affreux cris. Et de la payer à grand renfort de « figures », comme il appelle, sur son Journal, les pièces de monnaie qui suffisent à calmer la mère…

Pour faire bon poids de perversité et de sacrilège, le « vieux fou » exige du jeune abbé Fleuret qui le surveille, autant que de ses médecins, de ne pas autopsier son cadavre et de ne pas affliger sa tombe d’aucune « saloperie de croix ». Et de conchier enfin la « sainte escroquerie de la religion »…

Alors le lecteur, et pas seulement le lecteur calviniste, de s’interroger : mais pourquoi diable Jacques Chessex est-il si fasciné par l’extravagant blasphémateur dont il compare le crâne à une relique, et dont il dit qu’il y a chez lui « la sainteté de l’absolu ».

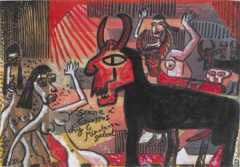

Le démon de l’écriture, et le défi à la mort, sont sans doute les clefs de ce quasi envoûtement, que l'écrivain fait passer à travers son fétichisme personnel (très explicite aussi dans sa peinture) autant que dans ses fantaisies baroques frottées d'une sorte d'humour macabre.

Le démon de l’écriture, et le défi à la mort, sont sans doute les clefs de ce quasi envoûtement, que l'écrivain fait passer à travers son fétichisme personnel (très explicite aussi dans sa peinture) autant que dans ses fantaisies baroques frottées d'une sorte d'humour macabre.

« M. de Sade parle, les murs tombent, les serrures et les grilles cèdent, la liberté jaillit des fosses », écrit Jacques Chessex par allusion évidente à sa propre liberté d’artiste, dont on comprend mieux alors sa défense de Polanski autant que, en d'autres temps, de Pier Paolo Pasolini cité dans un poème.

°°°

On l’aura déjà constaté dès cette première évocation : il y a du forcené en Jacques Chessex, et j’ajouterai, avec une liberté qu’on m’a parfois reprochée, à commencer par l’intéressé: pour le pire autant que pour le meilleur.

Pourtant je me garderai bien de classer les livres de Chessex selon les critères du «meilleur» et du «pire», tant la contradiction lui est inhérente, quasi consubstantielle, brassée par une écriture certes composite, souvent baroque, aux intensités très variables, mais finalement tenue ensemble comme un organisme vivant et résistant.

De fait, Jacques Chessex est écrivain dans la masse, pourrait-on dire, sans discontinuer et depuis toujours à ce qu’il semble, à l’imitation d’un père fou de mots avant lui - Pierre Chessex était historien, rappelons-le, spécialiste des étymologies. Rien de ce qui est écrit n’est étranger à cet écrivain flaubertien par sa passion obsessionnelle, quasiment religieuse, du Monumentum littéraire. Toute sa vie a été mise en mots et sa carrière d’homme de lettres fut l’objet d’une stratégie tissée de plans et de calculs, de flatteries et de rejets, d’avancées sensationnelles (le premier Prix Goncourt romand, en 1973) et de faux pas signalant la passion désordonnée d’un grand inquiet peu porté, au demeurant, à s’attarder dans les mondanités.

Jacques Chessex carriériste, pour parler un peu vulgairement ? Jacques Chessex pontife des lettres vaudoises et romandes ? Jacques Chessex seul grand écrivain du landerneau littéraire romand ? Tout, et son contraire, a été dit à son propos et lui-même a beaucoup fait, aussi, pour constituer une image publique qui relève plus du folklore que de la réalité. Or celle-ci est sans doute plus intéressante et complexe, que ce qu’en ont montré de multiples images médiatisées, surtout dans les dernières années d’une certaine gloire relancée.

Jacques Chessex carriériste, pour parler un peu vulgairement ? Jacques Chessex pontife des lettres vaudoises et romandes ? Jacques Chessex seul grand écrivain du landerneau littéraire romand ? Tout, et son contraire, a été dit à son propos et lui-même a beaucoup fait, aussi, pour constituer une image publique qui relève plus du folklore que de la réalité. Or celle-ci est sans doute plus intéressante et complexe, que ce qu’en ont montré de multiples images médiatisées, surtout dans les dernières années d’une certaine gloire relancée.

Or tâchons, avec un peu de distance, de considérer la chose avec plus de légèreté.

Jacques Chessex s’est portraituré maintes fois en renard, et c’est en effet la figure de bestiaire qui lui convient le mieux, même s'il y a aussi chez lui du chat et du poisson, ou de l'ours veillant sur son miel...

On peut rappeler alors, au jeu des analogies animales, la distinction que faisait le critique anglais Isaiah Berlin, entre auteurs-renards grappilleurs, semblables par exemple à un Charles-Albert Cingria, et auteurs-hérissons concentrés sur leur table et constituant leur oeuvre en un seul massif, qu’évoquerait plutôt un Ramuz.

Or Chessex a certainement du renard, par son œuvre de poète en prose, multipliant fugues et fragments et touchant à tous les genres, qu’on peut rattacher à la filiation d’un Cingria, mais il y a aussi chez le romancier du hérisson bardé de piquants, groupé sur lui-même et rapportant tout à son Œuvre, comme un Ramuz

Or Chessex a certainement du renard, par son œuvre de poète en prose, multipliant fugues et fragments et touchant à tous les genres, qu’on peut rattacher à la filiation d’un Cingria, mais il y a aussi chez le romancier du hérisson bardé de piquants, groupé sur lui-même et rapportant tout à son Œuvre, comme un Ramuz

L’œuvre de Jacques Chessex n’a rien, pour autant de statique ni de prévisible: elle impressionne au contraire par son évolution constante et son enrichissement, sa graduelle accession à une liberté d’écriture aux merveilleuses échappées, rappelant à l’évidence le meilleur Cingria ou, parfois, les envolées lyriques d’un Aragon ou d’un Audiberti.

Aux sources de l’oeuvre

Aux sources de l’oeuvre

L’œuvre de Jacques Chessex tire l’essentiel de sa dramaturgie et de sa thématique d’un scénario existentiel marqué par le suicide du père, évoqué et réinterprété à d’innombrables reprises, à la fois comme une sombre nue zénithale et un horizon personnel dégagé, un poids de culpabilité et une mission compensatoire, une relation particulière avec la mort et un appel à la transgression.

La démarche de l’écrivain procède à la fois d’un noyau poétique donné et d’un geste artisanal hors du commun, d’un élan obscur et d’un travail concerté sans relâche.

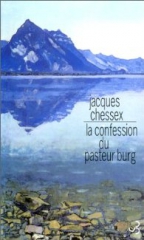

Dès la parution du premier de ses recueils, l’année de ses vingt ans, et avec les trois autres volumes qui ont suivi rapidement, le jeune poète se montre à la fois personnel, déterminé et bien conseillé, visant aussitôt la double reconnaissance romande et parisienne. Après quatre premiers recueils de poèmes qui s’inscrivent sans heurts sur la toile de fond de la poésie romande, l’écrivain va s’affirmer plus nettement dans les récits de La tête ouverte, publié chez Gallimard en 1962, et surtout avec La confession du pasteur Burg, paraissant en 1967 chez Christian Bourgois et qui amorce la série des variations romanesques sur quelques thèmes obsessionnels, à commencer par celui de l’opposition de l’homme de désir et des lois morales ou sociales.

De facture plutôt classique, La confession du pasteur Burg, que l’auteur appelle encore récit, représente bel et bien le premier avatar d’un ensemble romanesque à la fois divers et très caractéristique en cela qu’il «tourne» essentiellement et presque exclusivement autour d’un protagoniste masculin constituant la projection plus ou moins directe de l’auteur.

Cette cristallisation, à caractère autobiographique, sera la plus dense dans Jonas, grand livre de l’expérience alcoolique, mais le romancier saura rebondir parfois à l’écart de l’autofiction, comme Le rêve de Voltaire l’illustre de la manière la plus heureuse.

Ce qui me paraît en revanche plus limité, chez le Chessex romancier, tient au développement des personnages et surtout des figures féminines, qui relèvent plus du type que de la figure romanesque autonome. Dans une monographie consacrée à l'écrivain, l'essayiste et critique Anne-Marie Jaton a souligné, la première, cet aspect de l'oeuvre romanesque, entre autres déclinaisons du féminaire chessexien.

Ce qui me paraît en revanche plus limité, chez le Chessex romancier, tient au développement des personnages et surtout des figures féminines, qui relèvent plus du type que de la figure romanesque autonome. Dans une monographie consacrée à l'écrivain, l'essayiste et critique Anne-Marie Jaton a souligné, la première, cet aspect de l'oeuvre romanesque, entre autres déclinaisons du féminaire chessexien.

°°°

Le lendemain de l’attribution du prix Goncourt 1973 à L’ogre, un certain Jean-Louis Kuffer publiait, dans La Tribune de Lausanne, un article intitulé Un roman fait pour le Goncourt, dont le ton de juvénile impudence contrastait évidemment avec les vivats locaux, et pourtant il y avait du juste dans la mise en exergue du côté fait de L’ogre, et je dirais plus précisément aujourd’hui, et sans intention critique malveillante pour autant: fait pour la France.

A l’évidence, et de son propre aveu d’ailleurs, Jacques Chessex a conçu son œuvre comme une suite de batailles, et le lui reprocher serait vain, même s’il est légitime de préférer tel aspect de son œuvre à tel autre. A cet égard, ses «romans Grasset» participant, peu ou prou, de la veine d’un certain réalisme français, issu de Flaubert et de Maupassant, auquel Edouard Rod s’est également rattaché, ont sans doute compté pour l’essentiel dans la reconnaissance de Jacques Chessex par la France, même s’ils ne représentent pas, à mes yeux, la véritable pointe de son œuvre. Cela étant, celle-ci est à prendre dans son ensemble multiforme, marqué par des hauts et des bas mais intéressant en toutes ses parties.

A l’évidence, et de son propre aveu d’ailleurs, Jacques Chessex a conçu son œuvre comme une suite de batailles, et le lui reprocher serait vain, même s’il est légitime de préférer tel aspect de son œuvre à tel autre. A cet égard, ses «romans Grasset» participant, peu ou prou, de la veine d’un certain réalisme français, issu de Flaubert et de Maupassant, auquel Edouard Rod s’est également rattaché, ont sans doute compté pour l’essentiel dans la reconnaissance de Jacques Chessex par la France, même s’ils ne représentent pas, à mes yeux, la véritable pointe de son œuvre. Cela étant, celle-ci est à prendre dans son ensemble multiforme, marqué par des hauts et des bas mais intéressant en toutes ses parties.

Jacques Chessex n’a cessé, de fait, de creuser plusieurs sillons, en alternance ou simultanément: la poésie, rassemblée chez Bernard Campiche en 1999 dans la collection référentielle de L’Oeuvre, en 3 volumes comptant quelque 1500 pages; le roman ou les nouvelles, dont certains recueils (Où vont mourir les oiseaux ou La saison des morts) comptent parmi les plus belles pages de l’auteur; les proses, autobiographiques le plus souvent, mais tissées de digressions et portraits constituant un autre aspect du grand art de Chessex, du (trop) fameux Portrait des Vaudois à L’Imparfait si délié dans sa libre inspiration et respiration, ou de Carabas à l’admirable Désir de Dieu; enfin de nombreux essais, dont un Charles-Albert Cingria qui a fait date et un très remarquable Flaubert, ou encore Les saintes écritures, consacré aux auteurs romands et nettement plus daté, entre autres écrits sur des peintres et lieux divers.

Un tempérament et un style

Un tempérament et un style

Jacques Chessex, pour l’essentiel, fut un styliste étincelant de la langue française, ainsi qu'un personnage quasi légendaire du monde des lettres romandes. Je veux évoquer, brièvement, le personnage. Cela aussi m’a été reproché au lendemain de sa mort : qu’on puisse parler de l’homme et non seulement de l’œuvre soudain exaltée, non sans hypocrisie tardive…

Or on peut rappeler que la querelle, l’invective dans les cafés et les journaux, voire la bagarre à poings nus, n’auront point trouvé de représentant plus acharné que le meilleur des prosateurs romands apparus dans la filiation directe de Ramuz.

Le dernier exemple d’un conflit spectaculaire auquel le Goncourt romand aura été mêlé remonte à la parution, en 1999, de son fameux pamphlet, Avez-vous jamais giflé un rat?, en réponse à un essai non moins virulent s’attaquant à lui sous la plume (à vrai dire médiocre) de l’enseignant lausannois Charles-Edouard Racine, intitulé L’imposture ou la fausse monnaie.

Dans la postérité de Ramuz, l’œuvre de Jacques Chessex est incontestablement, avec celles d’Alice Rivaz, de Maurice Chappaz ou de Georges Haldas, des plus marquantes de la littérature romande et francophone. Du seul point de vue des pointes de son écriture, Chessex nous semble n’avoir qu’un égal, en la personne de Maurice Chappaz.

Or ce qui saisit, chez cet écrivain littéralement possédé par le démon de la littérature est, malgré des hauts et des bas, sa capacité de rebondir, de se rafraîchir et d’entretenir un véritable jaillissement créateur continu, comme dans la formidable galerie de portraits de ses Têtes ou dans Le Désir de Dieu, qu’on pourrait dire son provisoire testament existentiel, esthétique et spirituel. Plus récemment, Jacques Chessex avait renoué avec la faveur du grand public au fil de narrations réalistes pleines de relief, tel Le vampire de Ropraz, en 2006, l'hommage émouvant intitulé Pardon Mère, en 2008, ou la reprise, en 2009, d'un récit consacré à un meurtre raciste des années de guerre en Suisse, intitulé Un Juif pour l'exemple...

Or ce qui saisit, chez cet écrivain littéralement possédé par le démon de la littérature est, malgré des hauts et des bas, sa capacité de rebondir, de se rafraîchir et d’entretenir un véritable jaillissement créateur continu, comme dans la formidable galerie de portraits de ses Têtes ou dans Le Désir de Dieu, qu’on pourrait dire son provisoire testament existentiel, esthétique et spirituel. Plus récemment, Jacques Chessex avait renoué avec la faveur du grand public au fil de narrations réalistes pleines de relief, tel Le vampire de Ropraz, en 2006, l'hommage émouvant intitulé Pardon Mère, en 2008, ou la reprise, en 2009, d'un récit consacré à un meurtre raciste des années de guerre en Suisse, intitulé Un Juif pour l'exemple...

Dans la perspective d'une illustration des littératures francophones, nous devons, assurément, une reconnaissance réitérée à Jacques Chessex. Et pour l’illustrer, j’aimerais revenir à l’un de ses plus beaux livres, très personnel et très épuré, intitulé L’Imparfait et paru sous l’appellation de chronique en 1996.

L’écrivain s’y retrouve comme à tâtons, comme dans un rêve, mais pour une ressaisie à la fois très concrète et sublimée, qui nous touche de près dès les premières lignes où affleure la maison de l’enfance et de l’adolescence - et d’emblée c’est la musique d’un poète :

«À Pully la maison était austère, d’un gris foncé étrangement lumineux, sur la hauteur d’un jardin en petite pente jusqu’à la route. De l’autre côté de la route il y avait le lac, il brillait, il bougeait, il jetait ses reflets dans les chambres, on sentait son odeur en toute saison ».

«À Pully la maison était austère, d’un gris foncé étrangement lumineux, sur la hauteur d’un jardin en petite pente jusqu’à la route. De l’autre côté de la route il y avait le lac, il brillait, il bougeait, il jetait ses reflets dans les chambres, on sentait son odeur en toute saison ».

D’emblée nous nous retrouvons en terre connue, du côté de Ramuz. Mais Chessex a sa voix propre, évocatrice pour tous. Nous nous rappelons tous, en effet, ce jardin «en petite pente». Ils sont aussi à nous tous, ces reflets de lac dans les chambres. Or nous voici à l’orée d’un monde dont les images vont émerger peu à peu comme d’une camera oscura et nous relier à la vie et aux livres qui ponctuent cette vie, mais aussi à nos propres ombres et à nos propre lumières.

Tout à l’opposé de mémoires anecdotiques, l’œuvre déploie des images vivantes qui cristallisent les sensations primordiales autant que les questions essentielles: le vertige d’être, la souffrance du manque, le « sentiment aigu de l’inutilité de la vie » et, inversement, cette « force organisatrice de plaisir et de décision » qui va dresser la pyramide de l’œuvre dans le désert, et le sentiment de l’infini, enfin l’aspiration à l’allègement et à l’élévation : «Comme si j’étais capable à la fois de côtoyer le espaces les plus désolés et la clarté, le feu, le torrent, l’air ».

Tel étant le sol physique et métaphysique d’un Jacques Chessex élémentaire. Terrien. Mais esprit subtil. Dont le style est tantôt chargé, jusqu’au baroque, comme dans Carabas, et tantôt fluide, voire cristallin, comme dans L'imparfait, précisément. Poids du monde et chant du monde y alternent, mêlées et fusées.

Il y a donc, dans L'Imparfait, cette maison où l’adolescent apprend à écrire et à dessiner, à peindre, à écouter et à jouer le blues, mais sur laquelle pèse déjà le poids d’une menace. Du moins le fils rend-il hommage au père initiateur : « Dedans, l’écriture, c’était mon père, ses livres d’étymologie et d’histoire, sa bibliothèque, ses corrections d’épreuves, le latin, la toponymie, les dossiers des contes, les dictionnaires. Il était mon encyclopédie bienveillante et mon initiateur à toutes sortes de formes et de sens. Je sais que si j’écris aujourd’hui, c’est parce que j’ai imité mon père dès que j’ai eu six ou sept ans ».

Sa reconnaissance se manifeste encore, à l’autre sens du terme, envers la terra incognita des parents. Et combien de détails déchirants remonteront alors des fonds obscurs. Tout un monde que filtre à distance, dans L’Imparfait, le regard d’un homme désormais plus âgé que son père suicidé.

Une remarque me renvoie, ici, à ma perplexité de naguère, que d'autres ont pu ressentir en voyant l'écrivain ressasser le thème de la mort du père, à commencer par L'Ogre: «On a pu croire, à tel de mes premiers romans, que j’avais un problème littéraire avec mon père, ou que le thème du père était chez moi tout littéraire, et que j’exploitais en homme de lettres une mythologie balisée et confortable ».

Or j’en suis venu à croire, en lisant L’Imparfait, à l’entière sincérité de sa défense: «Il y a en moi un poids de douleur que rien, je le sais calmement, n’épuisera ». Et comment douter, au regard des récits et des poèmes que Jacques Chessex a publiés depuis lors, tels L’économie du ciel, Le désir de Dieu ou Pardon mère, qu’il n’a cessé de vivre la relation au père disparu « comme une élégie interminable ».

Quelque chose a été brisé qui instaure à jamais le règne de l’imparfait, et le ressouvenir du seul mot jardin suffit à exacerber la peine: « Mots douloureux, relève-t-il: « Papa est au jardin », « on goûtera au jardin », « les premières cerises du jardin », toujours cette cloche grêle, fêlée, au fond de la phrase. À jamais le non-réalisé, l’interrompu, le non-vécu – l’imparfait ».

L’imparfait comme temps de l’enfance, mais qui détermine aussi le premier écart et la première tangente personnelle. Je suis seul et vous êtes tous, dit le héros du Souterrain de Dostoïevski, que pourrait lancer aussi le jeune Chessex.

Telle est aussi bien la situation du solitaire qu’on regarde de travers à la pension de la respectable veuve Augustine Lequatre, dans La Tête ouverte, et telle aussi la situation du pasteur Burg et tous les avatars romanesques de l’auteur.

L’imparfait, Jacques Chessex l’évoque en poète aux vertiges physiques et métaphysiques à la fois. Plutôt que le temps sentimental de la mélancolie, c’est celui d’un « vertige nauséeux » dont on doit s’arracher pour survivre.

« Autrefois les dieux se faisaient comprendre par des signes, puis Dieu devint parole dans un homme. Puis il y eut l’orgue, le violoncelle, il y eut « Ich hab genug», Don juan et ensuite il y eut le blues. Et un samedi d’hiver, à une heure de l’après-midi, la vrille entra dans les os d’un enfant de douze ans, alors qu’il faisait morne sur le lac et dans la maison, froide lumière de décembre, soleil pâle, traits accusés des meubles dans la pâleur de la chambre, et tout à coup il y a cette trompette et ce chant, et les tambours qui battent au fond de son corps et coulent un violent flux chaud dans son torse, torrent, concert de joie blessée et ardente, plainte et cri, appel et écho de l’appel et la résonance encore de cet appel et de ce chant qui ne se taira plus, qui module sa propre enfance à lui, le garçon de douze ans dans la grisaille froide de la famille qui se déglingue et de la trop belle maison trop aimée et qui craque déjà sur ses ruines et de sa vie qu’il faudra inventer sur ces ruines et l’amour blessé et la solitude à marcher au plus près et à persévérer sur les confins, et le père qui va mourir, la mère qui se tait, la lumière froide monte du lac, vient dans les chambres, met ses reflets aux parois, aux miroirs, aux plafonds blafards comme les figures des morts pas encore morts, des déchus, des aimants qui hantent le passé du garçon tout à coup ivre de ce blues, et le présent au désert et le triste avenir. Comme si le blues à la seconde même récupérait tout l’imparfait, et l’abrogeait, l’anéantissait, installant à sa place, une fois pour toutes, l’élégie de l’origine exactement reconnue, fondée, accusée dans la musique la plus douée de regret qui fut jamais ».

À cette plongée s'accordant celle de la chair et du désir. Car le temps de la maison sur le jardin «en petite pente» est aussi celui des premières échappées du corps à la recherche d’une certaine odeur entêtante. Odor di femina... Dès l’adolescence s’est ouvert cet autre à-pic, mais à présent c’est dans le temps que va se prolonger cette fringale d’une nourriture terrestre aux implications quasi sacrées. C’est que là aussi s’est révélé le sentiment d’une séparation initiale : «Le corps des femmes est autarcique. C’est-à-dire qu’il est un monde, ou un territoire, un lieu, une circonstance, une évidence qui se suffit à soi-même. Ainsi sa supériorité, sa nuit, sa gloire».

Ce que nous devons à Jacques Chessex

L’œuvre de Jacques Chessex s’est construite, de part en part, sur une faille. Mais celle-ci n’est-elle pas notre part à tous ? D’où peut-être, aussi, le rejet que suscite parfois cette œuvre ? Pourtant son mimétisme fait de l’écrivain un médium de nos exultations et de nos misères, de nos appétits multiples et de nos angoisses, exorcisées par le verbe.

Et puis il faut dire, également le courage, l’obstination et la santé de cette œuvre. Si l’imparfait subi est le temps de l’enfance, l’imparfait retourné, sublimé et dépassé sera celui du baroque et de la vie profuse, du mouvement et de la lumière, des ombres mais signifiant aussi la vie, du chaos vivant mais transmuté par le style.

Reconnaissance alors à Jacques Chessex pour notre langue qui est celle à la fois de Pascal et d’Agrippa d’Aubigné, de Rousseau et de Benjamin Constant, de Ramuz et de Chappaz, de Mallarmé et de Gustave Roud.

Reconnaissance aussi pour notre pays, non pas au sens d’un esthétisme du repli, mais dans la présence proche du Jorat et l’ouverture européenne qui associe Jacques Mercanton et Vladimir Nabokov, Flaubert et Cingria qu’il prolonge également, ou cet ouvert obscur très suisse « par en dessous » qui lie Robert Walser et Louis Soutter, ou Wölffli et Jean-Marc Lovay à l’enseigne de la « société des êtres » dont parle Georges Haldas.

Reconnaissance enfin pour ce que Jacques Chessex nous fait reconnaître en nous. À tout instant la même ruine nous menace, mais il y a le blues et le psaume, et le poète « plein de Dieu » qui n’en finit pas de conjurer l’imparfait : « Me suivra-t-on si j’affirme y voir une vraie résurrection de l’être à l’instant même où il croyait se perdre ? Je me défaisais dans le spectacle du non-visible et l’esprit me revient comme une gorgée neigeuse qui me soulève au-dessus de l’indistinct. Le doute, à chaque fois, cède à cette force et fait place à une joie tout de suite habitable ».

Mais on confond roman et littérature. La littérature n’est pas nécessairement le roman ni la fiction. Casanova et ses Mémoires de ma vie sont au premier rang de la littérature dans ce qu’elle a de plus humain et de plus raffiné, comme les Mémoires de Saint-Simon, comme le Candide de Voltaire, comme les Lettres de Mme de Sévigné, comme les Essais de Montaigne, ou les Journaux littéraires de Gide, de Julien Green, ou de Paul Léautaud. On peut s’y intéresser pour diverses raisons, mais ces œuvres n’auraient jamais passé le temps sans ce quelque chose dans le texte, dans le style, dans la manière de voir et de s’exprimer, qui retient l’attention, qui accroche, qui séduit, qui amuse, qui émeut, qui continue d’intéresser et d’émouvoir bien après la disparition de leur auteur et qui, par l’expression d’un univers à la fois personnel et littéraire, estompe la distinction entre ce qui serait fiction et ce qui serait réalité et rend caduques les jugements de valeur sur la supériorité d’un genre par rapport à l’autre.

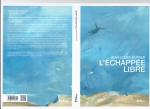

Mais on confond roman et littérature. La littérature n’est pas nécessairement le roman ni la fiction. Casanova et ses Mémoires de ma vie sont au premier rang de la littérature dans ce qu’elle a de plus humain et de plus raffiné, comme les Mémoires de Saint-Simon, comme le Candide de Voltaire, comme les Lettres de Mme de Sévigné, comme les Essais de Montaigne, ou les Journaux littéraires de Gide, de Julien Green, ou de Paul Léautaud. On peut s’y intéresser pour diverses raisons, mais ces œuvres n’auraient jamais passé le temps sans ce quelque chose dans le texte, dans le style, dans la manière de voir et de s’exprimer, qui retient l’attention, qui accroche, qui séduit, qui amuse, qui émeut, qui continue d’intéresser et d’émouvoir bien après la disparition de leur auteur et qui, par l’expression d’un univers à la fois personnel et littéraire, estompe la distinction entre ce qui serait fiction et ce qui serait réalité et rend caduques les jugements de valeur sur la supériorité d’un genre par rapport à l’autre. De son côté, Jean-Louis Kuffer écrivait, dans Les Passions partagées : « Je rêve d’un livre qui ne serait ni journal intime, ni roman, pas plus que recueil d’essais ou d’aphorismes, et qui serait ensemble tout cela ». À la publication du gros dernier, on peut dire que ce rêve est réalisé et que ce livre, ces carnets, ces notes, ce journal kaléidoscopique et littéraire distillé sur plusieurs volumes – L’Échappée libre (1999-2013), Riches Heures (2005-2008), L’Ambassade du Papillon (1993-1999), Les Passions partagées (1973-1992) –, est à la hauteur de cette ambition, une petite merveille qui, par la grâce du style et l’intelligence du regard, restera à la fois comme la chronique fouillée, précise, d’une époque passionnante et comme le témoignage émouvant du parcours personnel d’un écrivain dont on connaît la méfiance à l’encontre des idées toutes faites ou de la critique jargonnante, dont on aime l’humour et la lucidité qui le porte à vivre chaque instant à fond et dont on savoure le style sans fioriture, net, presque sec, mais riche, subtil et virtuose, qui tient en laisse une hypersensibilité qui affleure partout.

De son côté, Jean-Louis Kuffer écrivait, dans Les Passions partagées : « Je rêve d’un livre qui ne serait ni journal intime, ni roman, pas plus que recueil d’essais ou d’aphorismes, et qui serait ensemble tout cela ». À la publication du gros dernier, on peut dire que ce rêve est réalisé et que ce livre, ces carnets, ces notes, ce journal kaléidoscopique et littéraire distillé sur plusieurs volumes – L’Échappée libre (1999-2013), Riches Heures (2005-2008), L’Ambassade du Papillon (1993-1999), Les Passions partagées (1973-1992) –, est à la hauteur de cette ambition, une petite merveille qui, par la grâce du style et l’intelligence du regard, restera à la fois comme la chronique fouillée, précise, d’une époque passionnante et comme le témoignage émouvant du parcours personnel d’un écrivain dont on connaît la méfiance à l’encontre des idées toutes faites ou de la critique jargonnante, dont on aime l’humour et la lucidité qui le porte à vivre chaque instant à fond et dont on savoure le style sans fioriture, net, presque sec, mais riche, subtil et virtuose, qui tient en laisse une hypersensibilité qui affleure partout. On y sent aussi la tristesse de Jean-Louis Kuffer lorsqu’il apprend la mort de Dimitrijevic, l’ami et l’éditeur, dont des divergences d’opinion, politiques surtout, l’avaient séparé. C’est Dimitrijevic qui, il n’y a pas si longtemps, lorsque l’URSS condamnait ses meilleurs écrivains, avait fait connaître Vassili Grossman au monde entier et avait fait de L’Âge d’Homme, dans l’aire francophone, la référence absolue pour les magnifiques littératures slaves, que la prestigieuse maison a fait traduire et qu’elle continue à défendre sous la direction de la fille du fondateur.

On y sent aussi la tristesse de Jean-Louis Kuffer lorsqu’il apprend la mort de Dimitrijevic, l’ami et l’éditeur, dont des divergences d’opinion, politiques surtout, l’avaient séparé. C’est Dimitrijevic qui, il n’y a pas si longtemps, lorsque l’URSS condamnait ses meilleurs écrivains, avait fait connaître Vassili Grossman au monde entier et avait fait de L’Âge d’Homme, dans l’aire francophone, la référence absolue pour les magnifiques littératures slaves, que la prestigieuse maison a fait traduire et qu’elle continue à défendre sous la direction de la fille du fondateur. Riches Heures (Poche suisse, L’Âge d’Homme, 2009)

Riches Heures (Poche suisse, L’Âge d’Homme, 2009) L’Ambassade du Papillon (Campiche, 2000)

L’Ambassade du Papillon (Campiche, 2000) On y parle aussi de voyage – « Le voyage indispensable pour se décentrer, avant de se recentrer » –, des allers-retours « sur » Paris – « J’ai besoin de ces deux pôles, de solitude et de multitude » – , et de la Suisse, enfin, dont il fait un portrait si terrible et si juste : « Les deux faces de la Suisse que je redoute le plus : tea-rooms d’un côté, chiens policiers de l’autre. »

On y parle aussi de voyage – « Le voyage indispensable pour se décentrer, avant de se recentrer » –, des allers-retours « sur » Paris – « J’ai besoin de ces deux pôles, de solitude et de multitude » – , et de la Suisse, enfin, dont il fait un portrait si terrible et si juste : « Les deux faces de la Suisse que je redoute le plus : tea-rooms d’un côté, chiens policiers de l’autre. »

Du point de vue de l’édition, de la répercussion médiatique et de la diffusion en librairie, les francophones (province française comprise) restent cependant les éternels oubliés du centralisme parisien, et tous les débats lénifiants n’y changeront rien. Le Tunisien vaudois Rafik Ben Salah, dont le talent vaut bien celui de moult auteurs reconnus à l’enseigne de Gallimard ou du Seuil, reste ignoré en France du seul fait qu’il publie à L’Age d’Homme. De la même façon, lorsque Anne-Lou Steininger publie chez Gallimard un premier livre, les médias la célèbrent à Paris, qui ignorent aujourd’hui son nouvel ouvrage paru chez Campiche, pourtant meilleur que le premier…

Du point de vue de l’édition, de la répercussion médiatique et de la diffusion en librairie, les francophones (province française comprise) restent cependant les éternels oubliés du centralisme parisien, et tous les débats lénifiants n’y changeront rien. Le Tunisien vaudois Rafik Ben Salah, dont le talent vaut bien celui de moult auteurs reconnus à l’enseigne de Gallimard ou du Seuil, reste ignoré en France du seul fait qu’il publie à L’Age d’Homme. De la même façon, lorsque Anne-Lou Steininger publie chez Gallimard un premier livre, les médias la célèbrent à Paris, qui ignorent aujourd’hui son nouvel ouvrage paru chez Campiche, pourtant meilleur que le premier…