(Mémoire vive, Lectures du monde)

Pour Quentin et Stéphane, jeunes cons, et pour Alain Dugrand, ancien de Libé resté libre je crois, donc aussi con que moi...

TOUT DIRE. - Un écrivain peut-il tout dire? Et faut-il défendre à tout prix celui qui pratique l’invective? Est-ce parce qu’un penseur ou un romancier est rejeté par l’opinion publique ou médiatique qu’il mérite notre attention ou notre respect? Les plus grands talents, les plus originaux, les plus hardis sont-ils forcément les moins fréquentables de l’heure? Enfin y a-t-il seulement un dénominateur commun entre ceux qu’on dit infréquentables?

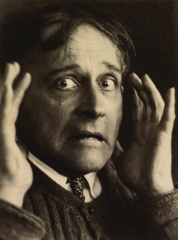

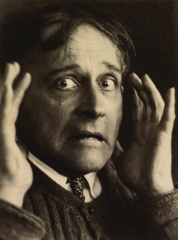

Je me pose ces questions depuis une cinquantaine d’années, après avoir bravé, à vingt-cinq ans, ce qui était alors l’Interdit par excellence en matière de critique littéraire, consistant à rendre visite à Lucien Rebatet, auteur des Décombres, l’un des pamphlets antisémites les plus débridés de l’immédiat avant-guerre.

Je précise aussitôt que l’écrivain que j’allais alors interroger n’était pas l’auteur des Décombres mais celui des Deux étendards, magnifique roman d’apprentissage que Rebatet, condamné à mort pour faits de collaboration, écrivit en partie les chaînes aux pieds, et dans lequel on ne trouve pas trace d’idéologie fasciste. Rebatet lui-même, à 69 ans, en robe de chambre et vif comme un jeune fou, me dit comme ça, après trois lampées de scotch irlandais, que s'il avait eu mon âge ce jour-là (c'était en 1972) il eût été maoïste...

C’est cependant par provocation autant que par intérêt que je m’étais rendu chez Rebatet sans partager du tout les positions d’extrême-droite qu’il continuait de défendre dans le journal Rivarol, comme j’ai rendu visite à Robert Poulet dont j’admirais l’intelligence critique.

Durant un bref passage au sein des Jeunesses progressistes lausannoises, entre 1967 et 1968, j’avais été choqué de me voir reprocher la lecture de certains auteurs, à commencer par Charles-Albert Cingria dont j’étais féru et auquel il était reproché d’avoir été maurrassien en sa vingtaine à lui. Je n’avais alors aucun penchant pour Maurras, pas plus que pour aucun idéologue raciste ou fasciste, j’étais déjà une espèce d’humaniste paléochrétien revenu du protestantisme sans adhérer vraiment au papisme; à vrai dire, ce que j’aimais chez Cingria était sa façon de chanter le monde dans une phrase inouïe.

J’aimais Cingria comme j’aimais Bach ou Cézanne. Des idées de Cingria je me foutais complètement, à cela près que les idées de Cingria chantaient elles aussi dans une sorte de psaume de l’esprit et des sens qui fusait certes d’un profond catholicisme, mais qui rayonnait bien au-delà de la seule doctrine.

Pendant quelques années, j’ai cependant accordé certaine attention à celle-ci. Par réaction contre le conformisme de plus en plus répandu de ce qui annonçait le politiquement correct, par anticommunisme aussi, je me situais plutôt à droite dans mes adhésions et mes articles, sauf dans mes jugements littéraires.

Ainsi me sentais-je aussi à l’aise en compagnie de Pierre Gripari, qui se disait lui fasciste à tout crin (mais je n’ai pas encore compris de quel parti), antisioniste et antichrétien, qu’avec Georges Haldas ci-devant compagnon de route des communistes et d’un christianisme de plus en plus ardent. Ce que j’aimais dans leurs livres n’avait rien à voir avec leurs positions idéologiques respectives. De la même façon, j’ai et continue d’avoir autant de plaisir à lire et relire Le traité du style d’Aragon, Les mots de Sartre ou Matinales de Jacques Chardonne, Nord de Céline, etc.

En matière d’idées, j’avais trouvé à vingt-cinq ans, dans les romans fourre-tout de Stanislaw Ignacy Witkiewicz la critique la plus dévastatrice qui me semblât, des totalitarismes, mais aussi et surtout la vision prémonitoire de la fuite vertigineuse dans le bonheur généralisé de nos sociétés de consommation, mais qui eût pu dire de quel bord était Witkiewicz?

Les années passant, et découvrant quels énormes préjugés, quel refus de penser, quels blocages dissimulaient les plus souvent, chez mes amis de gauche ou de droite, leurs certitudes idéologiques, je me suis éloigné de plus en plus de celles-ci en même temps que j’approfondissais une expérience de la littérature, par l’écriture autant que par la lecture, dont la porosité allait devenir le critère essentiel, que l’œuvre de Shakespeare illustre à mes yeux en idéal océanique. Or Shakespeare est-il de gauche ou de droite? L’océan est-il fréquentable ou infréquentable?

Je lis Proust sans discontinuer depuis des années, et je relis ces jours Dostoïevski, je lis et relis Balzac, je lis et relis Montaigne et Pascal, j’aimerais bien lire une bonne fois La montagne magique de Thomas Mann et L’homme sans qualités de Musil, que je n’ai jamais lus en entier, comme j’ai plu tout tout Shakespeare que j'ai annoté pièce par pièce, et plus je vais et plus je constate que, dans cet océan, tout est à sa place. Je lis tous les jours des tas de livres, dont j’aime à replacer chacun. Chacun est comme une bribe de l’immense conversation qui se poursuit jour et nuit à travers ce texte dont les livres ne reproduisent qu’un fragment, et qui me semble le contraire de l’universel bavardage pour autant que CELA converge, à savoir: que CELA monte.

Hors de CELA, que je dirais la poésie du monde, point de salut à mes yeux. Toute parole séparatrice, tout verbe coupé de sa source, de son rythme et de sa couleur, de son grain de voix et de son âme, je renonce à le fréquenter comme je renonce à la laideur et à la vacuité, à la platitude et à la mesquinerie - à toute délectation morose.

Images: JLK à Bocca di Magra en juin 2024, Lucien Rebatet en 1972, Charles-Albert Cingria au téléphone, Stanislaw Ignacy Witkiewicz s'écriant: Katastrof !