Carnets de JLK - Page 22

-

Le Tour du jardin (6)

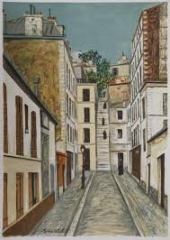

(Carnets volants 1967-2017)Rue de la FélicitéMoi j’aime Paris, je veux dire : les rues de Paris, les maisons de Paris, le blanc des murs des maisons de cinq étages de Paris, et les femmes de Paris : je veux dire les jambes des femmes de Paris qui sont plus fermes de se faire tous les jours les escaliers des cinq étages des chambres de bonnes de Paris, voilà ce que je veux dire quand je te dis que j’aime Paris, et le gens de Paris : la vie des gens de Paris qui n’est pas que de Parisiens imbus ou déçus d’un Paris prétendu disparu…Plus que toutes les autres de Paris, pour commencer, je te dirai que j’aime la rue de la Félicité, cette année-là, juste au mois de mai, les jambes en coton de la première fois que je me suis fait mon Paris tout seul, le cœur en coton comme les blancs nuages du ciel tout neufs au-dessus du quartier gris chaulé à toits bleutés, l’asphalte un peu mol annonçant l’été et le café maure d’à côté et la porte vert Véronèse délavé à la fine main de bronze et l’escalier penché de bois craquant jusqu’au comble des combles là haut au ciel retrouvé par les tabatières, et Paris tout autour, des Batignolles à Monceau et vers Montmartre où le lendemain j’avais, entre le Lapin agile et Ménilmontant, à vérifier qu’Utrillo et Carné n’en auront pas rajouté, et le surlendemain par la rue des Cascades et le long des quais je file le train du chien Macaire jusqu’à ceux de Léautaud, de l’autre côté de la Seine, et plus loin les jours d’après en tourniquant de la Butte aux-Cailles à l’impasse de l’Homme armé; et chaque soir, tu peux m'croire, des rues par les ponts et retour par les jardins sous la lune des Tuileries je me retrouve dans ma soupente de la rue de la Félicité, et ce sera pas deux fois, je te dis que ça : pas deux fois que ce sera la première fois...

(Carnets volants 1967-2017)Rue de la FélicitéMoi j’aime Paris, je veux dire : les rues de Paris, les maisons de Paris, le blanc des murs des maisons de cinq étages de Paris, et les femmes de Paris : je veux dire les jambes des femmes de Paris qui sont plus fermes de se faire tous les jours les escaliers des cinq étages des chambres de bonnes de Paris, voilà ce que je veux dire quand je te dis que j’aime Paris, et le gens de Paris : la vie des gens de Paris qui n’est pas que de Parisiens imbus ou déçus d’un Paris prétendu disparu…Plus que toutes les autres de Paris, pour commencer, je te dirai que j’aime la rue de la Félicité, cette année-là, juste au mois de mai, les jambes en coton de la première fois que je me suis fait mon Paris tout seul, le cœur en coton comme les blancs nuages du ciel tout neufs au-dessus du quartier gris chaulé à toits bleutés, l’asphalte un peu mol annonçant l’été et le café maure d’à côté et la porte vert Véronèse délavé à la fine main de bronze et l’escalier penché de bois craquant jusqu’au comble des combles là haut au ciel retrouvé par les tabatières, et Paris tout autour, des Batignolles à Monceau et vers Montmartre où le lendemain j’avais, entre le Lapin agile et Ménilmontant, à vérifier qu’Utrillo et Carné n’en auront pas rajouté, et le surlendemain par la rue des Cascades et le long des quais je file le train du chien Macaire jusqu’à ceux de Léautaud, de l’autre côté de la Seine, et plus loin les jours d’après en tourniquant de la Butte aux-Cailles à l’impasse de l’Homme armé; et chaque soir, tu peux m'croire, des rues par les ponts et retour par les jardins sous la lune des Tuileries je me retrouve dans ma soupente de la rue de la Félicité, et ce sera pas deux fois, je te dis que ça : pas deux fois que ce sera la première fois... -

Commune présence

Mais qu’avons-nous fait à la viepour que, comme une brute,elle ait osé nous séparer ?Hélas nous étions nés...Cependant ni vos dieux méchants,lumineux ou morosesà vrai dire ne nous en imposent,tant nous restons vivants...Ouvrant les yeux c’est par les tiensque je vois ce matinle monde alentour agrandipar la mélancolie...(Peinture: Lucia K., Vue de La Désirade)

Mais qu’avons-nous fait à la viepour que, comme une brute,elle ait osé nous séparer ?Hélas nous étions nés...Cependant ni vos dieux méchants,lumineux ou morosesà vrai dire ne nous en imposent,tant nous restons vivants...Ouvrant les yeux c’est par les tiensque je vois ce matinle monde alentour agrandipar la mélancolie...(Peinture: Lucia K., Vue de La Désirade) -

Le Temps accordé

(Lectures du monde VII, 2023)Ce dimanche 29 octobre. – Je me lève ce matin (un peu avant 7 heures sous un ciel gris soyeux aux nuages en fuseaux roses au- dessus des Dents du Midi et bleutés de l’autre côté où la lampe sourde de la lune disparaît à l'aplomb du lac pâle vers l’ouest jurassien) et me dis, après avoir relancé le feu, que le seul vrai travail est celui qui, mine de rien, fonde le dépassement modeste (« je reste dans mon modeste coin et consens à la vue de mes pieds noirs du matin », murmure Illia Illitch Oblomov) dont parle Nietzsche (1844-1900) en prônant le surhumain dont on a fait le contraire caricatural avec les gesticulations du super-héros en mission impossible.Mais en quoi Tom Cruise dépasse-t-il le moindre brahmane en caleçon simple, et comment accueillir, vivre et honorer ce que le Hegel des Leçons d’esthétique appelle, en référence à la peinture hollandaise, les « dimanches de la vie » ?Ainsi le travail serait-il relation continue avec l’avant et l’après, les fêtes de Brueghel et les musiques de demain qui évoqueront toujours et encore la mer où se purifient nos eaux sales…°°°Le transhumanisme est pire que la caricature du surhumain selonn Nietzsche: c’est une régression à la machine de l’ingénieur enrichi, le winner de l’époque , le battant de la cloche sans âme qui explique tout sans comprendre rien...°°°Quant « au retour à la terre », je lui préfère le retour par la terre, qui se fera tantôt par les villes et tantôt par les îles, spontané et en somme facile devant la splendeur des feuillages d’automne au balcon de La Désirade, ou plus exigeant, plus difficile dans le ruissellement souillé (ce matin, les dernières nouvelles des massacres souterrains de la bande de Gaza, mais aussi toute humeur morose ou tout rejet de l’enfan) du flot malodorant des heures.°°°Mon travail (au sens entendu de la poésie-Dichtung) doit s’ancrer dans la continuité et la collaboration, notions chères à l’Artiste de la pensée (je pense surtout à Peter Sloeterdijk après le filosofo ignoto de Ceronetti et Charles-Albert le vélocipédiste céleste) que je pratique plus ou moins sciemment (consciemment) depuis mes quinze- seize ans où ont commencé les annotations de mes lectures du monde, et même dès l’apprentissage (par cœur) des poètes Verlaine et Rimbaud (naturellement en couple à mes yeux candides) ou Baudelaire et Musset, Apollinaire et Victor Hugo, les chansons d’Aragon, la pensée éthique des pacifistes de mes quatorze ans (Henri Lecoin et Jérôme Gauthier du Canard enchaîné), quelques barbus (Bachelard et Lavelle) et toute la bande ensuite qui m’a fait bander au sens le plus sublimé, le travail donc comme une pensée incarnée, la conscience comme une lumière, la patience comme un retour aux sources ouvertes à tout aval, etc.°°°À part cela : plus d’attention à tout instant, prendre des nouvelles des enfants, reprendre le leporello des fleurs et papillons destiné à Elizabeth après celui des oiseaux (Tony) et des animaux de tous pays (Tim) , question là encore de passage, et tout de suite je recopie ces notes d’Apollinnaire avant de me remettre, sérieux, au boulot :« J’ai eu le courage de regarder en arrièreLes cadavres de mes joursMarquent ma route et je les pleureLes uns pourrissent dans les égises italiennesOu bien dans de petits bois de citronniersQui fleurissent et fructitientEn même temps et en toute saisonD’autre jours ont pleuré avant de mourir dans des tavernesOì d’ardents bouquets roulaientAux yeux d’une mulâtresse qui inventait la poésieEt les roses de l’électricités’ouvrent encoreDans le jardn de ma mémoire »…

(Lectures du monde VII, 2023)Ce dimanche 29 octobre. – Je me lève ce matin (un peu avant 7 heures sous un ciel gris soyeux aux nuages en fuseaux roses au- dessus des Dents du Midi et bleutés de l’autre côté où la lampe sourde de la lune disparaît à l'aplomb du lac pâle vers l’ouest jurassien) et me dis, après avoir relancé le feu, que le seul vrai travail est celui qui, mine de rien, fonde le dépassement modeste (« je reste dans mon modeste coin et consens à la vue de mes pieds noirs du matin », murmure Illia Illitch Oblomov) dont parle Nietzsche (1844-1900) en prônant le surhumain dont on a fait le contraire caricatural avec les gesticulations du super-héros en mission impossible.Mais en quoi Tom Cruise dépasse-t-il le moindre brahmane en caleçon simple, et comment accueillir, vivre et honorer ce que le Hegel des Leçons d’esthétique appelle, en référence à la peinture hollandaise, les « dimanches de la vie » ?Ainsi le travail serait-il relation continue avec l’avant et l’après, les fêtes de Brueghel et les musiques de demain qui évoqueront toujours et encore la mer où se purifient nos eaux sales…°°°Le transhumanisme est pire que la caricature du surhumain selonn Nietzsche: c’est une régression à la machine de l’ingénieur enrichi, le winner de l’époque , le battant de la cloche sans âme qui explique tout sans comprendre rien...°°°Quant « au retour à la terre », je lui préfère le retour par la terre, qui se fera tantôt par les villes et tantôt par les îles, spontané et en somme facile devant la splendeur des feuillages d’automne au balcon de La Désirade, ou plus exigeant, plus difficile dans le ruissellement souillé (ce matin, les dernières nouvelles des massacres souterrains de la bande de Gaza, mais aussi toute humeur morose ou tout rejet de l’enfan) du flot malodorant des heures.°°°Mon travail (au sens entendu de la poésie-Dichtung) doit s’ancrer dans la continuité et la collaboration, notions chères à l’Artiste de la pensée (je pense surtout à Peter Sloeterdijk après le filosofo ignoto de Ceronetti et Charles-Albert le vélocipédiste céleste) que je pratique plus ou moins sciemment (consciemment) depuis mes quinze- seize ans où ont commencé les annotations de mes lectures du monde, et même dès l’apprentissage (par cœur) des poètes Verlaine et Rimbaud (naturellement en couple à mes yeux candides) ou Baudelaire et Musset, Apollinaire et Victor Hugo, les chansons d’Aragon, la pensée éthique des pacifistes de mes quatorze ans (Henri Lecoin et Jérôme Gauthier du Canard enchaîné), quelques barbus (Bachelard et Lavelle) et toute la bande ensuite qui m’a fait bander au sens le plus sublimé, le travail donc comme une pensée incarnée, la conscience comme une lumière, la patience comme un retour aux sources ouvertes à tout aval, etc.°°°À part cela : plus d’attention à tout instant, prendre des nouvelles des enfants, reprendre le leporello des fleurs et papillons destiné à Elizabeth après celui des oiseaux (Tony) et des animaux de tous pays (Tim) , question là encore de passage, et tout de suite je recopie ces notes d’Apollinnaire avant de me remettre, sérieux, au boulot :« J’ai eu le courage de regarder en arrièreLes cadavres de mes joursMarquent ma route et je les pleureLes uns pourrissent dans les égises italiennesOu bien dans de petits bois de citronniersQui fleurissent et fructitientEn même temps et en toute saisonD’autre jours ont pleuré avant de mourir dans des tavernesOì d’ardents bouquets roulaientAux yeux d’une mulâtresse qui inventait la poésieEt les roses de l’électricités’ouvrent encoreDans le jardn de ma mémoire »… -

Par-dessus les murs (13)

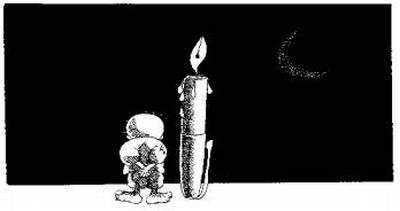

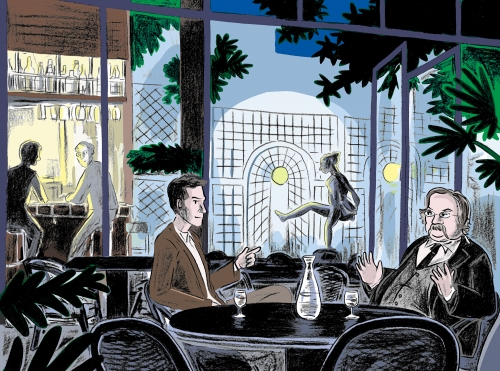

En 2008, le jeune écrivain Pascal Janovjak, installé à Ramallah avec son épouse Serena en mission régulière à Gaza pour la section italienne d'Amnesty international, entreprit une correspondance avec JLK sur le blog de celui-ci. En résultèrent quelque 150 lettres d'un échange pacifique, que l'intervention de Tsahal à Gaza. à l'enseigne de Plomb durci, interrompit finalement...À La Désirade, ce samedi 19 avril, matin.Cher Pascal,Alors quoi, Voltaire ou Rousseau ? Le mode manuel ou le mode automatique ? Question style j’oscille, sempiternel valseur hésitant du signe des Gémeaux, entre l’apollinien et le dionysiaque, le violon tsigane ou le clavecin de JSB.On se rappelle que Rousseau, sauveur de l’humanité, abandonna ses enfants, et que Voltaire, champion de la liberté, tira quelque profit de l’esclavage. Mais est-ce que ça change la portée de L’Emile ou de Candide ? Disons que ça remet les choses en perspective et les relativise la moindre. Paraît que Marx et Brecht étaient eux aussi de fieffés tyrans domestiques, que Proust avait de drôles de manies et que Mao ou Che Guevara n’étaient pas vraiment les modèles qu’on a iconisés sur les t-shirts. Cela justifie-t-il qu’on jette le baby avec l’eau du bath ? Je me rappelle le temps joli où notre génération se proposait de «conscientiser les masses», et nous en voyons le résultat multimondial, mais que cela prouve-t-il ? Un jour un compère m’a parlé de la «grande déprime des militants», mais je ne me suis pas senti concerné : d’abord parce que je n’ai jamais été militant au sens où il l’entendait, ensuite parce que la notion de déprime collective, comme la notion de génération, m’est assez étrangère.Dans un de ses premiers livres, je crois que c’était L’Avenir radieux, Alexandre Zinoviev parlait, comme instance supérieure, de « ce machin, la conscience». En parlant avec lui, en lisant ensuite ses livres écrits en exil, puis en apprenant ce qu’il disait de l’Occident et de la Russie, le sentiment que ce génie de la logique était, pour les plus simples choses, d’une inconséquence aussi évidente que Voltaire et Rousseau, s'est imposé à ma conscience, ce machin.Je me rappelle avoir beaucoup marché en sa compagnie dans les rues de Munich. Son souci majeur était de voir si ses livres étaient exposés dans les vitrines des librairies du coin. Péché véniel évidemment, et qui humanisait le personnage à mes yeux, mais sa façon de juger de tout n’était pas moins péremptoire, et j’ai souri lorsqu’il m’a déclaré comme ça qu’il fallait l’étudier pendant des années pour le comprendre.Or le souvenir le plus marquant qui s’est ancré dans ma mémoire, quand je me rappelle ses livres de plus en plus épais à tous les sens du terme, est cette image, dans L’Avenir radieux, d’une vieille traînant son barda dans une rue de Moscou, perdue comme Umberdo D. qui fait mendier son chien à sa place. Et de même, le souvenir lancinant qui me reste du grand contempteur de l’URSS est celui d’un petit homme perdu invoquant la Science pour mieux assener ses opinions tripales. Pour l’essentiel, cependant, je crois qu’il a bel et bien été un serviteur fidèle, à sa façon, de «ce machin, la conscience », autant que Rousseau et Voltaire, et que je me défierai toujours bien plus de ceux qui ne foutent rien, tout en jouant les vertueux ou les purs, que de ceux qui essaient vaillent que vaille de réparer la machine de bonne foi en dépit de leurs doutes et de leurs défauts variés.Dans l’immédiat mon problème est d'ailleurs là: comment relancer le putain de chauffage de La Désirade ? Pomper du mazout à 1200 mètres d’altitude, depuis une paire de citernes enterrées 100 mètre plus bas, n’est pas une sinécure. La machine est toute neuve, encore sous garantie, et j’ai consulté successivement les réparateurs de la région et environs. Hélas, ma chère, les ouvriers ne sont plus ce qu’ils furent jadis, et la notice d’entretien est aussi obscure que toute la littérature explicative en matière de haute technologie. Donc je reviens à mes bons vieux guides, en continuant d’osciller entre l’un et l’autre.Deux modes à choix sur la notice: l’automatique et le manuel, plus une variante non écrite qu’on dira soit réactionnaire soit libertaire, selon son penchant. Rousseau parie pour l’automatique, tout en pratiquant le manuel. Voltaire, lui, ce vieux réac libertaire, me suggère le feu de cheminée. Je me tâte sans que ce machin, la conscience, ne me soit d’aucun secours. Heureux Pascal qui campe dans un pays chaud…Ramallah le 20 avril, soirCher JLs,Je reviens d'un spectacle de danse de la troupe El-Funoun, un hommage à Naji Al Ali, caricaturiste palestinien assassiné à Londres en 1989. Je lis que Thatcher s'est fâchée avec le Mossad, après sa mort, mais il est possible que l'artiste ait été assassiné par l'OLP elle-même, qu'il critiquait ouvertement, comme sur le dessin que je vous joins. Il est resté célèbre pour Handala, ce petit garçon qui tourne le dos au spectateur et qui symbolise l'obstination et l'amertume d'un peuple – on le trouve dans de nombreux appartements ici, ou en graffiti sur le mur.Et puis ce matin un texte a atterri dans ma boîte aux lettres, je ne sais trop par quels rebonds - un texte qui hésite entre l'émotion et la propagande, maladroit mais digne d'intérêt je crois, en français, ce qui n'est pas courant. On remarquera ici aussi la défiance des Palestiniens face à leurs dirigeants… mais ce seront mes seuls commentaires, je vous le livre tel quel, changeant seulement le nom du signataire, un professeur de l'université de Naplouse – pas un prof de français, on s'en doutera en lisant ces lignes."Hani était mon étudiant, j'ai partagé avec lui des moments très difficiles et aussi des moments de rire et de joie. J'étais le seul à le comprendre!!! C'était un étudiant impulsif, bagarreur et très gentil. Un enfant des camps qui ne savait pas les règles de la courtoisie imposée par les citadins de Naplouse. Il disait ce qu'il pensait tout cru sans réfléchir et souvent à haut voix. Mais il était épris de justice et de bonté : il venait souvent me voir pour régler les problèmes des autres mais il ne parlait jamais de ses problèmes. Lorsqu'il parle ses mains bougent dans tous les sens et son visage devient rouge puis il se calme… Et pour finir il vient t'embrasser et demander de l'excuser.Souvent, il arrivait le matin en retard parce qu'il ne savait pas dans quel coin de la ville il se cachait et chez qui il dormait…Vivre tous les jours la peur au ventre, changeant de maison, de quartier, de rue et fuir rapidement en pensant à ce que l'ennemi a mis comme plan non pas pour vous arrêter mais pour vous tuer, c'était le pain quotidien de ce garçon.Puis, il faut tenir bon et lorsque l'occasion se présentait résister et tirer sans peur ni crainte. C'est ce qu'il a fait ce matin. Oui, il a résisté autant qu'il peut… Des minutes, des heures ou toute la nuit devant les brigades de la mort israéliennes protégées par l'aviation, les blindés et toute la technologie moderne…Lorsque nous résistons en Palestine deux solutions s'offre à nous : la mort ou la mort …La mort de ce garçon m'a énormément touché. L'année dernière, il a eu un problème avec un prof qui n'aimait pas les gens de Fatah en général, j'étais obligé d'intervenir pour faire respecter le prof et demander au prof d'être un peu tolérant avec un pourchassé des brigades de la mort israéliennes. Hani était tellement modeste et respectueux envers ses profs au point d'aller présenter ses excuses à ce prof. Et il a décidé d'arrêter les cours parce qu'il ne pouvait pas concilier résistance à l'occupant jour et nuit, pourchassé et suivi d'une maison à l'autre, d'une rue à l'autre et surtout blessé de deux balles à la jambe et les études...La résistance à Naplouse, ville assiégée depuis le début de la deuxième Intifada, qu'on le veuille ou non se fait à partir de l'invasion de 2002 par les gens du Fatah le Jihad Islamique et un peu dans le camp de Ain Beitalmaa par le FPLP. Ces résistants, dont on ne veut pas parler dans les médias arabes et au sein de l'autorité Palestinienne, ne croient pas au processus de paix décidé et ordonné par l'occupant et ses alliés et opposent une résistance farouche à l'occupant souvent dénaturée par certains bandits qui profitent de l'insécurité pour se remplir les poches. Cette résistance est la seule qui existe dans la région nord de la Cisjordanie au cas où vous ne le savez pas... Elle doit continuer par des gens qui n'ont rien à perdre rien à gagner…Souvent la mort vient en une belle journée d'avril et je dis comme les Indiens d'Amérique c'était une belle journée pour mourir cher Hani.Basem"

En 2008, le jeune écrivain Pascal Janovjak, installé à Ramallah avec son épouse Serena en mission régulière à Gaza pour la section italienne d'Amnesty international, entreprit une correspondance avec JLK sur le blog de celui-ci. En résultèrent quelque 150 lettres d'un échange pacifique, que l'intervention de Tsahal à Gaza. à l'enseigne de Plomb durci, interrompit finalement...À La Désirade, ce samedi 19 avril, matin.Cher Pascal,Alors quoi, Voltaire ou Rousseau ? Le mode manuel ou le mode automatique ? Question style j’oscille, sempiternel valseur hésitant du signe des Gémeaux, entre l’apollinien et le dionysiaque, le violon tsigane ou le clavecin de JSB.On se rappelle que Rousseau, sauveur de l’humanité, abandonna ses enfants, et que Voltaire, champion de la liberté, tira quelque profit de l’esclavage. Mais est-ce que ça change la portée de L’Emile ou de Candide ? Disons que ça remet les choses en perspective et les relativise la moindre. Paraît que Marx et Brecht étaient eux aussi de fieffés tyrans domestiques, que Proust avait de drôles de manies et que Mao ou Che Guevara n’étaient pas vraiment les modèles qu’on a iconisés sur les t-shirts. Cela justifie-t-il qu’on jette le baby avec l’eau du bath ? Je me rappelle le temps joli où notre génération se proposait de «conscientiser les masses», et nous en voyons le résultat multimondial, mais que cela prouve-t-il ? Un jour un compère m’a parlé de la «grande déprime des militants», mais je ne me suis pas senti concerné : d’abord parce que je n’ai jamais été militant au sens où il l’entendait, ensuite parce que la notion de déprime collective, comme la notion de génération, m’est assez étrangère.Dans un de ses premiers livres, je crois que c’était L’Avenir radieux, Alexandre Zinoviev parlait, comme instance supérieure, de « ce machin, la conscience». En parlant avec lui, en lisant ensuite ses livres écrits en exil, puis en apprenant ce qu’il disait de l’Occident et de la Russie, le sentiment que ce génie de la logique était, pour les plus simples choses, d’une inconséquence aussi évidente que Voltaire et Rousseau, s'est imposé à ma conscience, ce machin.Je me rappelle avoir beaucoup marché en sa compagnie dans les rues de Munich. Son souci majeur était de voir si ses livres étaient exposés dans les vitrines des librairies du coin. Péché véniel évidemment, et qui humanisait le personnage à mes yeux, mais sa façon de juger de tout n’était pas moins péremptoire, et j’ai souri lorsqu’il m’a déclaré comme ça qu’il fallait l’étudier pendant des années pour le comprendre.Or le souvenir le plus marquant qui s’est ancré dans ma mémoire, quand je me rappelle ses livres de plus en plus épais à tous les sens du terme, est cette image, dans L’Avenir radieux, d’une vieille traînant son barda dans une rue de Moscou, perdue comme Umberdo D. qui fait mendier son chien à sa place. Et de même, le souvenir lancinant qui me reste du grand contempteur de l’URSS est celui d’un petit homme perdu invoquant la Science pour mieux assener ses opinions tripales. Pour l’essentiel, cependant, je crois qu’il a bel et bien été un serviteur fidèle, à sa façon, de «ce machin, la conscience », autant que Rousseau et Voltaire, et que je me défierai toujours bien plus de ceux qui ne foutent rien, tout en jouant les vertueux ou les purs, que de ceux qui essaient vaillent que vaille de réparer la machine de bonne foi en dépit de leurs doutes et de leurs défauts variés.Dans l’immédiat mon problème est d'ailleurs là: comment relancer le putain de chauffage de La Désirade ? Pomper du mazout à 1200 mètres d’altitude, depuis une paire de citernes enterrées 100 mètre plus bas, n’est pas une sinécure. La machine est toute neuve, encore sous garantie, et j’ai consulté successivement les réparateurs de la région et environs. Hélas, ma chère, les ouvriers ne sont plus ce qu’ils furent jadis, et la notice d’entretien est aussi obscure que toute la littérature explicative en matière de haute technologie. Donc je reviens à mes bons vieux guides, en continuant d’osciller entre l’un et l’autre.Deux modes à choix sur la notice: l’automatique et le manuel, plus une variante non écrite qu’on dira soit réactionnaire soit libertaire, selon son penchant. Rousseau parie pour l’automatique, tout en pratiquant le manuel. Voltaire, lui, ce vieux réac libertaire, me suggère le feu de cheminée. Je me tâte sans que ce machin, la conscience, ne me soit d’aucun secours. Heureux Pascal qui campe dans un pays chaud…Ramallah le 20 avril, soirCher JLs,Je reviens d'un spectacle de danse de la troupe El-Funoun, un hommage à Naji Al Ali, caricaturiste palestinien assassiné à Londres en 1989. Je lis que Thatcher s'est fâchée avec le Mossad, après sa mort, mais il est possible que l'artiste ait été assassiné par l'OLP elle-même, qu'il critiquait ouvertement, comme sur le dessin que je vous joins. Il est resté célèbre pour Handala, ce petit garçon qui tourne le dos au spectateur et qui symbolise l'obstination et l'amertume d'un peuple – on le trouve dans de nombreux appartements ici, ou en graffiti sur le mur.Et puis ce matin un texte a atterri dans ma boîte aux lettres, je ne sais trop par quels rebonds - un texte qui hésite entre l'émotion et la propagande, maladroit mais digne d'intérêt je crois, en français, ce qui n'est pas courant. On remarquera ici aussi la défiance des Palestiniens face à leurs dirigeants… mais ce seront mes seuls commentaires, je vous le livre tel quel, changeant seulement le nom du signataire, un professeur de l'université de Naplouse – pas un prof de français, on s'en doutera en lisant ces lignes."Hani était mon étudiant, j'ai partagé avec lui des moments très difficiles et aussi des moments de rire et de joie. J'étais le seul à le comprendre!!! C'était un étudiant impulsif, bagarreur et très gentil. Un enfant des camps qui ne savait pas les règles de la courtoisie imposée par les citadins de Naplouse. Il disait ce qu'il pensait tout cru sans réfléchir et souvent à haut voix. Mais il était épris de justice et de bonté : il venait souvent me voir pour régler les problèmes des autres mais il ne parlait jamais de ses problèmes. Lorsqu'il parle ses mains bougent dans tous les sens et son visage devient rouge puis il se calme… Et pour finir il vient t'embrasser et demander de l'excuser.Souvent, il arrivait le matin en retard parce qu'il ne savait pas dans quel coin de la ville il se cachait et chez qui il dormait…Vivre tous les jours la peur au ventre, changeant de maison, de quartier, de rue et fuir rapidement en pensant à ce que l'ennemi a mis comme plan non pas pour vous arrêter mais pour vous tuer, c'était le pain quotidien de ce garçon.Puis, il faut tenir bon et lorsque l'occasion se présentait résister et tirer sans peur ni crainte. C'est ce qu'il a fait ce matin. Oui, il a résisté autant qu'il peut… Des minutes, des heures ou toute la nuit devant les brigades de la mort israéliennes protégées par l'aviation, les blindés et toute la technologie moderne…Lorsque nous résistons en Palestine deux solutions s'offre à nous : la mort ou la mort …La mort de ce garçon m'a énormément touché. L'année dernière, il a eu un problème avec un prof qui n'aimait pas les gens de Fatah en général, j'étais obligé d'intervenir pour faire respecter le prof et demander au prof d'être un peu tolérant avec un pourchassé des brigades de la mort israéliennes. Hani était tellement modeste et respectueux envers ses profs au point d'aller présenter ses excuses à ce prof. Et il a décidé d'arrêter les cours parce qu'il ne pouvait pas concilier résistance à l'occupant jour et nuit, pourchassé et suivi d'une maison à l'autre, d'une rue à l'autre et surtout blessé de deux balles à la jambe et les études...La résistance à Naplouse, ville assiégée depuis le début de la deuxième Intifada, qu'on le veuille ou non se fait à partir de l'invasion de 2002 par les gens du Fatah le Jihad Islamique et un peu dans le camp de Ain Beitalmaa par le FPLP. Ces résistants, dont on ne veut pas parler dans les médias arabes et au sein de l'autorité Palestinienne, ne croient pas au processus de paix décidé et ordonné par l'occupant et ses alliés et opposent une résistance farouche à l'occupant souvent dénaturée par certains bandits qui profitent de l'insécurité pour se remplir les poches. Cette résistance est la seule qui existe dans la région nord de la Cisjordanie au cas où vous ne le savez pas... Elle doit continuer par des gens qui n'ont rien à perdre rien à gagner…Souvent la mort vient en une belle journée d'avril et je dis comme les Indiens d'Amérique c'était une belle journée pour mourir cher Hani.Basem" -

Le Temps accordé

(Lectures du monde VII, 2023)À La Désirade, ce samedi 28 octobre. – Une étrange lumière laiteuse m’a réveillé cette nuit peu après 3 heures du matin, je me suis levé et suis monté à l’étage, sur le balcon de la Désirade donnant sur le grand large du lac et des montagnes d’en face au semis scintillant de lumières du côté de Saint-Gingolph et de Novel, le ciel était à la fois très noir et gris cendré à strates comme éclairées par derrière, et de fait il y avait derrière les couches sombres un luminaire éclairant quasi a giorno mais sans forme distincte, et j’ai pensé à ce que voyait le ciel au même moment au-dessus de la terre ensanglantée, en Ukraine et au Proche-orient, puis j’ai relancé le feu et me suis fait un café en songeant au brahmane qui estime que penser au malheur inatteignable de ses semblables est une souillure…

(Lectures du monde VII, 2023)À La Désirade, ce samedi 28 octobre. – Une étrange lumière laiteuse m’a réveillé cette nuit peu après 3 heures du matin, je me suis levé et suis monté à l’étage, sur le balcon de la Désirade donnant sur le grand large du lac et des montagnes d’en face au semis scintillant de lumières du côté de Saint-Gingolph et de Novel, le ciel était à la fois très noir et gris cendré à strates comme éclairées par derrière, et de fait il y avait derrière les couches sombres un luminaire éclairant quasi a giorno mais sans forme distincte, et j’ai pensé à ce que voyait le ciel au même moment au-dessus de la terre ensanglantée, en Ukraine et au Proche-orient, puis j’ai relancé le feu et me suis fait un café en songeant au brahmane qui estime que penser au malheur inatteignable de ses semblables est une souillure… C’est dans Faire parler le ciel que j’ai trouvé cette mention de la pieuse réserve du brahmane, si différente de nos feintes compassions, et c’est le même livre de Sloterdijk, avec La Folie de Dieu, que je me suis proposé d’annoter en priorité ces prochains temps à côté de ma lecture de l’Entretien sur Dante de Mandelstam et de la Commedia, abandonnée quelque temps au Canto XXV du Purgatoire où il sera question des luxurieux repentis…La Folie de Dieu et Faire parler le ciel : deux grandes méditations, érudites et inspirées à la fois, sur le combat combien actuel que se livrent les trois monothéismes, et ensuite sur ce que l’auteur apelle la « théopoésie » associant, par delà les assertions assurées de la théologie, toutes les formes données par l’homme de partout aux communications « célestes ».Avec un René Girard, qui démèle les instances du sacré en observateur de toutes les formes de mimétisme, Sloterdijk me semble, en véritable artiste de la pensée, le plus stimulant des compagnons de route.« GRANDEUR » ET « DEGREE ». - J’ai suggéré l’autre jour au cher Olivier Morattel de ne pas abuser des trop grands mots, à propos de l’expression « grand roman européen » qu’il applique au livre de Jean-François Fournier, comme on parle de « grand écrivain » à propos d’auteurs qu’on dira simplement excellents ou de premier ordre comme il n’en pullule d'ailleurs pas tant que ça...Lorsque Jean Ziegler, dans la postface à mes Chemins de traverse, m’a donné comme ça du « grand écrivain », je n'ai pas osé lui demander de corriger le tir mais je n’en ai pas moins été gêné, puis je me suis dit que c’était la façon généreuse d’exagérer de celui que j'appelle Jean le fou, et l’usage actuel de l’expression, sans vrai rapport avec la chose, est peut-être une autre façon d’accentuer la qualité particulière de tel ou tel auteur par contraste avec la moyenne des littérateurs flottant plus ou moins gracieusement dans les eaux basses de la littérature contemporaine.Mais sérieusement : quel écrivain contemporain, dans notre pays, autant qu'en France, en Italie ou en Allemagne, quel auteur homme ou femme, voire non binaire (!) est aujourd’hui à la hauteur d’un Nabokov ou d’un Faulkner, d’un Joyce ou d’un Proust ? Milan Kundera y était encore à peu près, me semble-t-il, et Garcia Marquez ou Soljenitsyne, et peut-être même Ismaïl Kadaré dont on ne parle plus et qui semble désormais faire le mort, mais encore ?En Suisse nous avons eu un Ramuz, de stature au moins européenne sinon plus, et un Charles-Albert Cingria en ce qu’on pourrait dire un « grand écrivain mineur », sans doute aussi le tandem Frisch & Dürrenmatt du côté des Alémaniques, mais après ?J’ai certes donné du « grand écrivain » à Georges Haldas, Maurice Chappaz et même Jacques Chessex, mais la Postérité me donnera-t-elle raison ? On s’en fiche évidemment, mais c’est juste pour dire et réviser nos jugements en fonction de ce que Shakespeare appelait le « degree », à savoir la juste hiérarchie des qualités et mérites dont on perd le sens aujourd’hui où tout est nivelé par le bas…TORE. – J’ai remercié le poulet, hier soir, en séparant sa chair consommable et sa carcasse osseuse, j’ai chassé les mouches et même écrasé une guêpe de fin de saison, puis je me suis attablé avec un accompagnement de nouilles papillon et j’ai dégusté tout ça, sans oublier mon frère le chien aux aguets sous ma table, en regardant sur mon laptop une nouvelle série suédoise dont le protagoniste est un jeune gay employé dans une entreprise de pompes funèbres et qui, après la mort accidentelle de son père, lequel l’enjoignait de vivre enfin sa vie (lui se plaisant bien avec papa comme les enfants zèbres avec leurs géniteurs), se retrouve en effet face à lui-même comme nous tous, quand la mort nous confronte à la vie...C’est en somme le thème sempiternel de l’amour qui n’est pas aimé que développe cette série brève dont le jeune protagoniste - qui doit beaucoup, en sa présence intense et candide à la fois, à la formidable interprétation de William Spetz - est en quête éperdue de l’Ami unique, comme je l’ai été entre quinze et trente-cinq ans, avec toutes les claques que la vie et les gens – les comme il faut et les autres – réservent à un cœur sensible…

C’est dans Faire parler le ciel que j’ai trouvé cette mention de la pieuse réserve du brahmane, si différente de nos feintes compassions, et c’est le même livre de Sloterdijk, avec La Folie de Dieu, que je me suis proposé d’annoter en priorité ces prochains temps à côté de ma lecture de l’Entretien sur Dante de Mandelstam et de la Commedia, abandonnée quelque temps au Canto XXV du Purgatoire où il sera question des luxurieux repentis…La Folie de Dieu et Faire parler le ciel : deux grandes méditations, érudites et inspirées à la fois, sur le combat combien actuel que se livrent les trois monothéismes, et ensuite sur ce que l’auteur apelle la « théopoésie » associant, par delà les assertions assurées de la théologie, toutes les formes données par l’homme de partout aux communications « célestes ».Avec un René Girard, qui démèle les instances du sacré en observateur de toutes les formes de mimétisme, Sloterdijk me semble, en véritable artiste de la pensée, le plus stimulant des compagnons de route.« GRANDEUR » ET « DEGREE ». - J’ai suggéré l’autre jour au cher Olivier Morattel de ne pas abuser des trop grands mots, à propos de l’expression « grand roman européen » qu’il applique au livre de Jean-François Fournier, comme on parle de « grand écrivain » à propos d’auteurs qu’on dira simplement excellents ou de premier ordre comme il n’en pullule d'ailleurs pas tant que ça...Lorsque Jean Ziegler, dans la postface à mes Chemins de traverse, m’a donné comme ça du « grand écrivain », je n'ai pas osé lui demander de corriger le tir mais je n’en ai pas moins été gêné, puis je me suis dit que c’était la façon généreuse d’exagérer de celui que j'appelle Jean le fou, et l’usage actuel de l’expression, sans vrai rapport avec la chose, est peut-être une autre façon d’accentuer la qualité particulière de tel ou tel auteur par contraste avec la moyenne des littérateurs flottant plus ou moins gracieusement dans les eaux basses de la littérature contemporaine.Mais sérieusement : quel écrivain contemporain, dans notre pays, autant qu'en France, en Italie ou en Allemagne, quel auteur homme ou femme, voire non binaire (!) est aujourd’hui à la hauteur d’un Nabokov ou d’un Faulkner, d’un Joyce ou d’un Proust ? Milan Kundera y était encore à peu près, me semble-t-il, et Garcia Marquez ou Soljenitsyne, et peut-être même Ismaïl Kadaré dont on ne parle plus et qui semble désormais faire le mort, mais encore ?En Suisse nous avons eu un Ramuz, de stature au moins européenne sinon plus, et un Charles-Albert Cingria en ce qu’on pourrait dire un « grand écrivain mineur », sans doute aussi le tandem Frisch & Dürrenmatt du côté des Alémaniques, mais après ?J’ai certes donné du « grand écrivain » à Georges Haldas, Maurice Chappaz et même Jacques Chessex, mais la Postérité me donnera-t-elle raison ? On s’en fiche évidemment, mais c’est juste pour dire et réviser nos jugements en fonction de ce que Shakespeare appelait le « degree », à savoir la juste hiérarchie des qualités et mérites dont on perd le sens aujourd’hui où tout est nivelé par le bas…TORE. – J’ai remercié le poulet, hier soir, en séparant sa chair consommable et sa carcasse osseuse, j’ai chassé les mouches et même écrasé une guêpe de fin de saison, puis je me suis attablé avec un accompagnement de nouilles papillon et j’ai dégusté tout ça, sans oublier mon frère le chien aux aguets sous ma table, en regardant sur mon laptop une nouvelle série suédoise dont le protagoniste est un jeune gay employé dans une entreprise de pompes funèbres et qui, après la mort accidentelle de son père, lequel l’enjoignait de vivre enfin sa vie (lui se plaisant bien avec papa comme les enfants zèbres avec leurs géniteurs), se retrouve en effet face à lui-même comme nous tous, quand la mort nous confronte à la vie...C’est en somme le thème sempiternel de l’amour qui n’est pas aimé que développe cette série brève dont le jeune protagoniste - qui doit beaucoup, en sa présence intense et candide à la fois, à la formidable interprétation de William Spetz - est en quête éperdue de l’Ami unique, comme je l’ai été entre quinze et trente-cinq ans, avec toutes les claques que la vie et les gens – les comme il faut et les autres – réservent à un cœur sensible… -

Le Temps accordé

(Lectures du monde VII, 2021)CORPS MAUDIT. – Le pauvre Zorn était étranglé, au propre et au figuré, par sa cravate de fils de «gens bien», adolescent mal dans sa peau et le restant à travers les années avant sa longue période de dépression, et si je comprends sa pudeur maladive et sa crainte de se pointer aux douches de la gym, comme je l’ai éprouvée à un degré moindre entre dix et treize ans, jamais je n’ai vécu cette honte et ce mépris du corps et du sexe, tel qu’il les décrit, et c’est en somme par contraste que je redécouvre, grâce à la lecture de Mars, la monstruosité de cette vie congelée par le conformisme social et l’obsession de la bienséance, qui impliquait le mépris du corps en général et plus encore de la sexualité, non tant pour des raisons morales que sociales - ses parents n’étant pas des puritains religieux mais des bourgeois guindés fréquentant l’église sans croire à rien et ne manquant aucun enterrement pour y être vus…RECONNAISSANCE. – Dans le fragment intitulé Gratitude figurant au début de l’espèce de journal-montage que constitue En ce moment précis, le narrateur de Buzzati commence à faire l’inventaire des merveilles innombrables qui nous incitent à nous réjouir, comme le fait d’être un moi au milieu de milliards d’autres individus qui nous aident à nous sentir moins seul, puis d’être soi aujourd’hui après d’autres milliards de disparus qui nous permettent d’apprécier le fait d’être vivant et de pouvoir nous mesurer au passé, comme nous pouvons mesurer notre chance de n’être pas atteint de la lèpre ou du lupus érythémateux, de n’être pas né dans un pays en guerre ou en zone de famine, puis l’argument change un peu, l’on se demande s’il n’y a pas dans «tout ça» de l’exagération, trop de planètes et trop de rhumatismes, trop de volcans aux pulsions incontrôlables et trop de Chinois, tout «ce travail de naissances, de souffrances et de tragédies, perpétuel depuis des millions d’années, dans le seul but de me complaire ! », tant de douleurs « pour que je puisse apprécier mon petit bien-être », et moi qui ne veux pas comprendre, toi qui chaque jour continues de « jouir de ce palais mystérieux » - tous les jours reprend « le chœur des peines », et vous qui restez « assis à jouer » dans la solitude du jardin, etc.AUTOPUB. – L’écrivain alémanique Paul Nizon, dans une conversation avec Pajak qui fait l’objet d’un petit livre épatant paru récemment, que j’ai lu en trois heures et achevé au chevet de ma bonne amie en train de subir sa huitième perfusion de chimie palliative, ne cesse de se lancer des fleurs à un point qui m’a d’abord semblé comique, voire ridicule.Ainsi, vantant les exceptionnelles qualités avant-gardistes de son Canto – un livre qui date de 1963 et dont le total insuccès l’a probablement mortifié à l’époque - il semble persuadé que le monde va enfin le redécouvrir et l’admirer sans réserve, avant de déclarer comme ça que son œuvre est telle qu’on ne peut la comparer qu’à celle d’un Shakespeare, et là je me suis demandé si ses 91 ans n’avaient pas transformé l’écrivain sympathique et intéressant que j’ai rencontré à Paris il y a une quarantaine d’années en fanfaron sénile ; puis je me suis dit que non, vu qu’à part ce bluff apparent, me rappelant celui d’un Philippe Sollers – quand celui-ci annonçait la parution de son prochain roman comme un « tsunami éditorial » -, ses autres propos restent d’un esprit vif et pénétrant, et que tout ce qu’il dit de la littérature et de la peinture (surtout Van Gogh) en particulier, autant que de la vie en général et de sa « création », est aussi sensé et intéressant que ce que Pajak dit de son côté, alors quoi ?Alors je me dis que le vieux fonds bernois et russe de Nizon, son atavisme de moujik matois passé des milieux chics de Zurich au monde parisien des années 70, puis au kitsch publicitaire mondialisé, explique cette espèce de jovial cynisme d’écrivain supérieurement civilisé (comme l’est aussi Sollers) qui, reconnaissant que «ce pays n’est pas pour le vieil homme», joue des exagérations monstrueuses de la barbarie médiatique actuelle et en remet «pour sa seule gloire».Alors pourquoi pas Shakespeare ? Pourquoi pas le nouvel Homère à chapeau de gangster de cinéma ? Pourquoi pas un pied de nez au philistin ?LE MENDIGOT. – Nous marchions ce matin sur le quai aux fleurs parmi la foule de joyeuse fin d’été, les beaux enfants et les gens heureux, quand cette espèce de gueux en guenilles brunes, littéralement cassé en deux, les jambes horriblement tordues et le torse comme enfoncé, une main décharnée serrant un petit gobelet vide, de longs cheveux filasses et une longue barbe biblique, le reste du visage à peu près invisible, lamentable image de la pauvreté semblant sorti d’un souk pouilleux du Moyen-Orient ou, actualité oblige, du tréfonds d’une ruelle de Kaboul, m’est apparu comme une image de la détresse et de la désolation absolue, et j’ai marché comme toujours, ai demandé une pièce à Lady L. et suis allé la lui donner en lui souhaitant «courage» ; mais ensuite, revenu à ma bonne amie, j’ai compris qu’elle, une fois de plus, ne marchait pas autant que moi, me disant que sûrement le pauvre bougre n’était pas venu là tout seul, autant dire qu’on se servait de lui comme appât, cependant je ne démordrai jamais de ma conception de la mendicité et de l’obligation absolue d’y répondre, surtout dans notre contexte de nantis mais pas seulement, et ce n’est pas « courage » que je dirai à mon prochain mendiant mais « merci », va savoir pourquoi et qu’on ne me parle pas de bonne conscience qui se dorlote : même manipulé le vieux mendigot de ce matin fait partie à mes yeux de ceux dont la seule présence est une grâce, etc. (Ce samedi 28 août)CARACO L'INFRÉQUENTABLE. – Retombant l’autre jour sur Ma confession d’Albert Caraco, je me disais dès les premières pages que ce livre de sa cinquantaine, l’année précise de son suicide annoncé (il avait résolu de ne pas survivre plus d’une nuit à la mort de son père), serait aujourd’hui vilipendé par les bien pensants plus que ceux de Gabriel Matzneff, et probablement interdit de vente pour peu qu’on en publie des extraits dans les journaux , à commencer par Le Monde qu’il ne cesse de conspuer comme un parangon de conformisme aveugle.Le Monde aimerait pourtant cette citation tirée de la page 102 de Ma confession. «Je suis de cœur avec les révoltés de l’an 68, ils éprouvaient ce que je sens, ils ne se concevaient eux-mêmes, d’où leurs faiblesses, ils valaient mieux que leurs idées et leurs méthodes, nous reverrons demain ce que nous vîmes, nous sommes arrivés au point où la subversion est le dernier espoir, la légalité n’étant qu’une imposture ».Caraco écrivait ces lignes en 1971, après avoir suivi les événements de mai 68 dans son Semainier de l’incertitude, où il regrettait de n’avoir plus vingt ans et vilipendait Charles de Gaulle, mais la suite de cette page, que je cite sans souscrire du tout à son racisme endiablé, ferait hurler les lectrices et lecteurs du Monde.«Le Maquignon de l’Elysée est aussi l’homme qui capitula vers 1962 face à la vermine algérienne et grâce auquel l’Algérie tient la France, ce paradoxe est le plus beau des temps modernes, la France a payé cher, très cher, trop cher l’amitié problématique des Arabes, la voilà pleine d’Africains hideux, noirs, bruns ou jaunes, syphilitiques, vicieux et dangereux, encore une autre génération et ce sera la métissage. Moi, je m’en réjouis et j’attends les Dupont crépus et les Dubois camus, les Durand olivâtres et les Dupuis lippus »…Albert Caraco n’aimait pas la vie, et c’est notre premier désaccord à part de multiples divergences d’opinions (sa détestation des chrétiens et sa conviction que les Juifs sauveront le monde, notamment, entre autres jugements sur la littérature ou les arts qui sont d’un galant homme du XVIIIe siècle…), mais son génie m’intéresse autant que m’horripile son gnosticisme, et ses observations me saisissent souvent par leur pénétration, sans parler de son savoir immense, bref lire Caraco me semble un formidable tonique, effet répulsif compris...À L’OREILLE DU CHEVAL.- Le plus sale moment d’une opération de 99 minutes durant laquelle tu ne vois que le bleu d’une espèce de carène de toile masquant la partie inférieure plutôt honteuse de ton corps dûment endormie, c’est tout à la fin: quand le chirurgien pince ton artère fémorale au pli de ton aîne trouée, mais à part ça le temps de l’intervention fut à peu près supportable, durant laquelle tu as repensé aux ruines d’Alep et d'Homs parcourues la veille au soir dans un reportage consacré au reporter de guerre anglais Robert Fisk, via les monceaux de cadavre de Sabra et Chatila - tandis que l’assistant anesthésiste, au beau visage masqué de jeune Perse, t’expliquait le cours de l’opération d’une voix très douce après t’avoir confié son prénom d’Idriss, et tu remuais confusément ces pensées que tu as continué de noter dans la grande salle de réveil aux multiples loges ouvertes à la libre circulation des virus et compagnie.SURVIE. - Lorsque j’ai quitté Lady L à l’entrée de l’hosto, à sept heures du matin, je lui ai dit que si je ne revenais pas de là-bas je l’avais beaucoup aimée, et nos enfants avec, et qu'en somme nous nous serons bien amusés en échappant aux diverses guerres et autres calamités des deux siècles en enfilade, mais c’était sur le ton de la plaisanterie, sûr que j'étais au fond que ça ne nous arriverait pas cette fois (notre corps pressent ces choses-là) même si ce qui advenait dans le monde a l’instant même relevait du fléau visant tout le monde à commencer par les vieilles peaux de notre acabit.Ensuite dans mon box des soins ambulatoires, j’ai annoté le petit Folio d'Une banale histoire où le bon Dr Tchekhov raconte l’histoire du vieux savant couvert d’honneur qui découvre l’horreur du désamour familial auprès de sa femme devenue sotte et de sa fille qui l’est déjà, avec le réconfort relatif d’une amie que sa carrière ratée d’actrice porte à la lucidité sarcastique, et j’ai noté, sous son masque triste, la tendresse sans limites d’Anton Pavlovitch...MESURES SANITAIRES, ETC. - Deux jours après l’intervention qui m’a valu l’insertion de deux stents dans l’artère fémorale de ma jambe droite, je constate que celle-ci n’accuse plus la moindre des très méchantes douleurs (sensation d’avoir des tiges de métal dans les mollets et des clous dans les chevilles) qui m’empêchaient, il y a trois jours encore et depuis des mois, voire des années pour la gêne récurrente, de marcher comme un Indien normal sur le parcours santé de la prairie, et tout à l’heure, avec Snoopy tout joyeux lui aussi, j’ai marché quasi sans boiter jusqu’à la statue de Nabokov, à cinq cents mètres de celle de Freddie Mercury, non sans remarquer le long du quai que les recommandations du Gouvernement en matière sanitaire, excluant les terrasses de café à plus de 50 clients, et les regroupements de bipèdes à moins de 2 mètres de distance, n’étaient guère respectées sous le fringant soleil, et ma foi tant mieux ou tant pis – on n’en sait rien… (Ce 15 mars 2021)« ARRÊTER LA SUISSE ». – Un syndicaliste de nos régions en appelait, hier soir, sur un ton alarmiste et en vitupérant la « trahison » du gouvernement, selon lui coupable de responsabiliser la population à outrance pour mieux ménager les grandes fortunes du pays, d’ «arrêter la Suisse», autrement dit d’interrompre toute activité économique et toute industrie, tout travail collectif menaçant la santé des travailleurs (et des travailleuses, sûrement), mais j’y ai surtout vu, pour ma part, un affolement frotté de ressentiment de classe comme on va certainement en voir se multiplier en attendant d’autres accusations péremptoires, et pourquoi pas une nouvelle « chasse aux vieux » à la Buzzati qui se manifestera soit par l’agressivité des moins de 65 ans, soit par le confinement obligatoire des «seniors». Ce qu’attendant les propos imbéciles, moralisateurs ou au contraire cyniques, voire haineux, déferlent sur les réseaux sociaux que le virus de la stupidité mine depuis leur apparition.SAGESSES DIVERSES. – Les Italiens sont invités, par leurs autorités chatoyantes, à chanter de concert sur leurs balcons ou à leurs fenêtres, et de fait cela me semble la meilleure façon de faire la pige à l’ennui momentané (?) ou à l’angoisse promise à durer (??), tandis que, par le plus pur hasard, je tombe sur ces lignes de Conrad qui remet en cause la téléologie « morale » de la création, dont il en est venu à croire que son objet est simplement d’être un pur spectacle : un spectacle pour la crainte, l’amour, l’adoration ou la haine (…) mais « jamais pour le désespoir ».Coupant court au moralisme autant qu’au nihilisme, le grand romancier-voyageur constate que « le rire, les larmes, la tendresse, l’indignation, la sérénité d’un cœur cuirassé, la curiosité détachée d’un esprit subtil – c’est notre affaire », et avec ou sans virus, avec ou sans séismes, avec ou sans destruction massive d’origine humaine, le « destin » n’engage de nous que notre conscience, « une conscience douée d’une voix afin d’apporter un témoignage véridique au prodige visible, à l’obsédante terreur, à l’infinie passion et à la sérénité sas limites, à la suprême loi et l’immuable mystère du sublime spectacle », d’où l’importance du chant à l’italienne…LE VIRUS VENGEUR. – Moi j’te dis, me dit-il tout à trac, me tutoyant comme si nous avions assisté ensemble aux mêmes concerts de Miles Davis ou de Lester Young au Montreux Jazz Festival, (il a en effet quelque chose du vieux traîne-patins plutôt jazz que rock), j’te dis que le virus c’est une bonne chose, vu que la récession va rabaisser le caquet de certains - et là je me demande si c’est vraiment d’un amateur de jazz de s’exprimer comme ça, mais la suite est tellement corsée que je n’ai plus qu’à prendre le vieux filou à la blague quand il me balance comme ça que le virus va nous débarrasser de toute cette racaille d’ Albanais et de Turcs qui traînent dans son quartier, sur quoi je me le joue politiquement correct en lui faisant valoir que nous autres croulants Helvètes ne sommes pas à l’abri, mais il me sort alors son argument massue, et là je craque, je croule, je m’écroule de rire avant d’obéir à Snoopy qui me tire vers un buisson propice à son intention pressante…L’ANIMAL PROTECTEUR. – Dans la foulée, je comprends que c’est grâce à nos chiens que le vieux loustic m’a pris en sympathie inattendue et m’a apostrophé, avant d’affirmer que c’est à cause de sa chienne Cindy qu’il va couper à la contagion, comme il est persuadé que Snoopy me protégera de celle-ci.T’as pas l’air de te rendre compte, me dit-il encore, mais moi j’en suis sûr, copain : j’tai vu le caresser là-bas sur le banc où tu t’es arrêté, j’vous ai maté de loin, et tu vois comme Cindy me regarde , tu vois ces yeux, ça trompe pas, et quand le virus sent ça y se cramponne pas, tandis qu’avec ces barbus qu’aiment pas les chiens… -

Par-dessus les murs (12)

En 2008, le jeune écrivain Pascal Janovjak, installé à Ramallah avec son épouse Serena en mission régulière à Gaza pour la section italienne d'Amnesty international, entreprit une correspondance avec JLK sur le blog de celui-ci. En résultèrent quelque 150 lettres d'un échange pacifique, que l'intervention de Tsahal à Gaza. à l'enseigne de Plomb durci, interrompit finalement...A La Désirade, ce 16 avril, soir.Cher Pascal,Il y a des hurlements tout à côté, des ordres vociférés, des mecs qui gueulent, des chiens qui se déchaînent et tout un ramdam. Je te dirai tout à l’heure de quoi il s’agit quand les Ukrainiennes regagneront leurs places devant les webcams. Pour l’instant j’en reviens à ton histoire de faciès et de bombe.C’est pourtant vrai que tu as une gueule louche. Aux yeux des flics de la place Chauderon, à Lausanne, tu ne passerais pas l’exam. Pas plus qu’Abou Musaab al-Zarkaoui, mon dentiste. Je le lui avais pourtant dit : teignez-vous en blond.Et lui : mais pourquoi ? Jusqu’au moment où je lui ai amené la photo que tous les journaux et les médias diffusaient de par le monde, annonçant la mise à prix de sa tête. Alors lui, candide, de regarder la photo et de me regarder, avant de prendre l’air catastrophé de l’aimable assistant-dentiste d’origine marocaine qui fait son stage dans la super-clinique de Chauderon et auquel on révèle soudain sa ressemblance avec l’ennemi public Number One.Note que Zarkaoui, comme je m’obstine à l’appeler, était repéré bien avant que son sosie terroriste n’attire l’attention sur lui : son faciès suffisait à le faire arrêter tous les matins à la douane française de Genève, venant de Bellegarde, et tous les soirs à la sortie de notre aimable pays. Les douaniers avaient beau savoir une fois pour toutes que ce bon Monsieur Meknès était un dentiste diplômé travaillant dans un maison sérieuse de la place lausannoise : sait-on jamais avec ces nez crochus ?Te voilà donc en bonne compagnie, alors que je n’ai jamais eu droit, pour ma part, et surtout sur les lignes d’autobus Greyhound, aux States, qu’au soupçon d’être un Juif new yorkais, statut qui ne me défrisait d'ailleurs pas plus que d’être pris pour un Palestinien de Chicago ou un Tchétchène à Zurich-City. Bref.La bombe, et ton histoire, c’est autrement sérieux, en ce qui te concerne en tout cas, dans la mesure où ces situations de panique aboutissent souvent à des bavures. Mais pour détendre l’atmosphère, je te dois le récit de ma bombe à moi, qui n’aurait pu me coûter qu’une nuit à l’ombre, au pire.C’était à l’aéroport de Montréal, il y a quelques années de ça, sur le départ. Après une semaine à semer la Bonne Semence littéraire, de Toronto à Québec en passant par Trois-Rivières, en compagnie de Corinne Desarzens, aussi talentueuse auteure qu’imprévisible personne, dont tu connais peut-être, toi l’ami des coléoptères, son livre assez stupéfiant consacré aux araignées.Or après l’avoir accompagnée pendant une semaine, j’avais à cœur de lui offrir un cadeau. Ainsi, dans un marché en plein air, avais-je trouvé une cucurbitacés de belle dimension, sur laquelle se trouvait peinte une splendide araignée. Cela ne pouvait manquer de lui plaire: j’étais content.Pas pour longtemps. Dans un banal sac en plastique, la courge était l’un des trois bagages que j’avais au checkpoint de l’aérogare, quand une impressionnante sergente du service de la Migration m’interpelle :- Et dans c’te sachet, Monsieur, que se trouve-t-il ?Alors moi très tête en l'air :- Eh bien sergente, là-dedans, j’ai ma bombe de voyage.Et moi de sortir l’objet de c’te sachet pour exhiber candidement la courge et son ornement arachnéen.Je m’attendais à un éventuel rire complice mais pas du tout : le drame : le scandale : la menace de sévices. Rendez-vous compte, calice, ce que vous avez dite ?Toi qui vis dans la fréquentation quotidienne de la violence d’Etat, peut-être trouveras-tu mon comportement inapprioprié voire répréhensible, comme me le signifiait une file entière de voyageurs indignés me regardant comme un inconscient grave, un potentiel Zarkaoui ?Mais comme une faute ne va pas sans une autre chez les individus de ma triste espèce, j’ai réitéré cette blague de mauvais goût en Egypte en l'an 2000, plus précisément sur la grande terrasse du temple d’Habsethsout, à Louxor, où 62 personnes furent massacrées en 1997, dont 36 Suisses. Ainsi, à un garde armée m’interrogeant sur le contenu de mon sac, je répondis : well, nothing, just a little swiss bomb. Et lui de rire joyeusement – lui qui avait un si terrible faciès d’Arabe. Qu’en conclure alors ? Je t'en laisse la liberté..Mais tu m'as ramené à la case réel, et je descends d’un étage de La Désirade à l'autre, où passe le dernier film d’Ulrich Seidl, Import/Export, dont les images nous plongent illico dans le bain d’acide vert pâle et bleu poison de la réalité contemporaine. En Autriche, ce sont d'abord de jeunes flics-vigiles qui s’entraînent à tuer. Puis on est dans une usine de sexe virtuel où des femmes rejetées de partout s’agitent misérablement devant des webcams de la firme. L’une d’elles, l'un des deux personnages principaux du film, dégaine de jolie blonde un peu paumée, qui essaie d’échapper à ce labyrinthe de branlerie froide, se retrouve en Autriche où elle est censée s’occuper d’un petit monstre de dix ans. Puis elle finit dans un asile de vieux, comme un ange en uniforme dans ce mouroir. Quant au jeune homme rejeté de son cours de vigiles, puis jeté de l'appart de sa petite amie chez laquelle il débarque avec un pitbull, il va lui aussi d'impasse en impasse jusqu'au moment où ce qui a l'air de son père lui propos de partager une fille de cabaret. C'est abject et d'une étrange puretéUlrich Seidl est un déprimé salutaire à mes yeux. L’un de ses premiers films, Amours bestiales, consacré à la relation maladive de nos contemporains avec les animaux, m’est resté comme un clou rouillé dans la chair de l'âme. Maudit Seidel qui montre ce qui est. Maudite Patricia Highsmith, dont les nouvelles de Catastrophes racontent de même ce qui est. Maudits artistes qui expriment ce qui est, le meilleur mais aussi le pire, la beauté des choses et la hideur de ce que l'homme en fait...Ramallah, ce vendredi 18 avril 2008, soir.Ahlan JLs,Je n'ai pas vu les Amours Bestiales d'Ulrich Seidl, mais le sujet du film, et votre remarque sur les indésirables chiens errants de Bucarest, me rappellent cette Tchéco-ricaine, ou américano-tchèque ou je ne sais quoi, une bâtarde en tout cas, qui était fort concernée par le sort des chiens errants de Dhaka – elle disait street dogs, comme on dit street children.Le Bangladesh, comme vous savez, connaît quelques problèmes, de petits cyclones, de temps en temps, une démographie pas tout à fait sage, une économie un peu poussive, un zeste de corruption, de légères tensions religieuses, mais cette brave dame avait su regarder au-delà des apparences, au-delà de la misère, elle avait mis le doigt sur cette fondamentale atrocité : ces chiens errants, dont personne, mon ami, personne ne s'occupait. Il fallait avertir les médias, alerter l'opinion, agir, se lever et tendre le poing, défendre la cause canine auprès des plus hautes instances internationales.Une autre de ces gentilles dames s'occupait des enfants des rues, elle. Elle était dévouée, m'a-t-on dit, elle faisait un bon travail. Mais elle avait laissé en France une famille en miettes, et quelques siens marmots, dont elle ne se souciait plus du tout.La personne qui m'a raconté ça lui a dit entre quatre yeux que le Bangladesh avait bien assez de problèmes comme ça, qu'il était tout à fait superflu d'y apporter ses problèmes à elle... Je me demande comment la femme a réagi, face à ce jugement sans doute pertinent, mais sans appel. On fait tous ça, d'une façon ou d'une autre, plus ou moins consciente, on cherche l'amour où l'on peut, dans la patte cassée d'un chien ou le regard d'un gamin des rues ou l'exclusion d'un Palestinien…Ce genre de réflexion ponctue nos soirées, quand nous nous retrouvons entre européens, la plupart travaillent dans des ONG. Quel est le sens de leur présence ici, quelles en sont les conséquences... Julia et Luca sont persuadés d'entretenir l'Occupation, en la rendant moins insupportable – fidèles à cette idée, ils quitteront le pays cet été. On cause de ce site qui propose, moyennant trente euros, de faire écrire un message sur le Mur, Thomas reprend une fourchetée de jambonneau avant de se lancer dans une critique cinglante de cette commercialisation de l'apartheid, pourtant il y a l'exemple de cette Suédoise qui a fait, par ce biais, une demande en mariage à son ami, et qui aurait organisé une soirée chez elle où cinquante personnes se sont penchées, pendant quelques instant, sur la photo de son graffiti, et donc sur ce satané mur de séparation, ce qui n'est déjà pas mal, non ? et puis ça a dévié sur les déboires de la démocratie ici, et Berlusconi est revenu à l'attaque, au grand désespoir de Julia qui refuse de prononcer son nom, et j'ai pensé qu'avec Sarkozy à côté, qui joue avec la Constitution, la Belgique qui se morcelle - et les violations des libertés individuelles aux Etats-Unis, ajoute Nicolas, qui a travaillé à Guantanamo - la démocratie n'était pas au meilleur de sa forme, cette belle idée n'est peut-être qu'une brève parenthèse dans l'histoire des systèmes politiques, qui finira par disparaître comme elle a disparu dans la Grèce antique, mais on vote tout de même, et à l'unanimité, pour nous rendre à la soirée qu'organise Gareth pour son départ forcé, et je défie quiconque de me narrer avec précision ce qui suivit, entre ce moment-là et celui où nous nous sommes retrouvés devant les braises fumantes d'un feu de camp, et le chant du muezzin qui nous a accompagné jusqu'à nos lits.Le salut à votre Zarkaoui de dentiste, je me faisais souvent arrêter à la douane aussi, quand j'allais au lycée, de l'autre côté de la frontière, mais j'ai une tête plus passe-partout quand même, je vous raconterai une prochaine fois comment on m'a pris pour un Israélien, et ce que j'ai appris de cette involontaire imposture.

En 2008, le jeune écrivain Pascal Janovjak, installé à Ramallah avec son épouse Serena en mission régulière à Gaza pour la section italienne d'Amnesty international, entreprit une correspondance avec JLK sur le blog de celui-ci. En résultèrent quelque 150 lettres d'un échange pacifique, que l'intervention de Tsahal à Gaza. à l'enseigne de Plomb durci, interrompit finalement...A La Désirade, ce 16 avril, soir.Cher Pascal,Il y a des hurlements tout à côté, des ordres vociférés, des mecs qui gueulent, des chiens qui se déchaînent et tout un ramdam. Je te dirai tout à l’heure de quoi il s’agit quand les Ukrainiennes regagneront leurs places devant les webcams. Pour l’instant j’en reviens à ton histoire de faciès et de bombe.C’est pourtant vrai que tu as une gueule louche. Aux yeux des flics de la place Chauderon, à Lausanne, tu ne passerais pas l’exam. Pas plus qu’Abou Musaab al-Zarkaoui, mon dentiste. Je le lui avais pourtant dit : teignez-vous en blond.Et lui : mais pourquoi ? Jusqu’au moment où je lui ai amené la photo que tous les journaux et les médias diffusaient de par le monde, annonçant la mise à prix de sa tête. Alors lui, candide, de regarder la photo et de me regarder, avant de prendre l’air catastrophé de l’aimable assistant-dentiste d’origine marocaine qui fait son stage dans la super-clinique de Chauderon et auquel on révèle soudain sa ressemblance avec l’ennemi public Number One.Note que Zarkaoui, comme je m’obstine à l’appeler, était repéré bien avant que son sosie terroriste n’attire l’attention sur lui : son faciès suffisait à le faire arrêter tous les matins à la douane française de Genève, venant de Bellegarde, et tous les soirs à la sortie de notre aimable pays. Les douaniers avaient beau savoir une fois pour toutes que ce bon Monsieur Meknès était un dentiste diplômé travaillant dans un maison sérieuse de la place lausannoise : sait-on jamais avec ces nez crochus ?Te voilà donc en bonne compagnie, alors que je n’ai jamais eu droit, pour ma part, et surtout sur les lignes d’autobus Greyhound, aux States, qu’au soupçon d’être un Juif new yorkais, statut qui ne me défrisait d'ailleurs pas plus que d’être pris pour un Palestinien de Chicago ou un Tchétchène à Zurich-City. Bref.La bombe, et ton histoire, c’est autrement sérieux, en ce qui te concerne en tout cas, dans la mesure où ces situations de panique aboutissent souvent à des bavures. Mais pour détendre l’atmosphère, je te dois le récit de ma bombe à moi, qui n’aurait pu me coûter qu’une nuit à l’ombre, au pire.C’était à l’aéroport de Montréal, il y a quelques années de ça, sur le départ. Après une semaine à semer la Bonne Semence littéraire, de Toronto à Québec en passant par Trois-Rivières, en compagnie de Corinne Desarzens, aussi talentueuse auteure qu’imprévisible personne, dont tu connais peut-être, toi l’ami des coléoptères, son livre assez stupéfiant consacré aux araignées.Or après l’avoir accompagnée pendant une semaine, j’avais à cœur de lui offrir un cadeau. Ainsi, dans un marché en plein air, avais-je trouvé une cucurbitacés de belle dimension, sur laquelle se trouvait peinte une splendide araignée. Cela ne pouvait manquer de lui plaire: j’étais content.Pas pour longtemps. Dans un banal sac en plastique, la courge était l’un des trois bagages que j’avais au checkpoint de l’aérogare, quand une impressionnante sergente du service de la Migration m’interpelle :- Et dans c’te sachet, Monsieur, que se trouve-t-il ?Alors moi très tête en l'air :- Eh bien sergente, là-dedans, j’ai ma bombe de voyage.Et moi de sortir l’objet de c’te sachet pour exhiber candidement la courge et son ornement arachnéen.Je m’attendais à un éventuel rire complice mais pas du tout : le drame : le scandale : la menace de sévices. Rendez-vous compte, calice, ce que vous avez dite ?Toi qui vis dans la fréquentation quotidienne de la violence d’Etat, peut-être trouveras-tu mon comportement inapprioprié voire répréhensible, comme me le signifiait une file entière de voyageurs indignés me regardant comme un inconscient grave, un potentiel Zarkaoui ?Mais comme une faute ne va pas sans une autre chez les individus de ma triste espèce, j’ai réitéré cette blague de mauvais goût en Egypte en l'an 2000, plus précisément sur la grande terrasse du temple d’Habsethsout, à Louxor, où 62 personnes furent massacrées en 1997, dont 36 Suisses. Ainsi, à un garde armée m’interrogeant sur le contenu de mon sac, je répondis : well, nothing, just a little swiss bomb. Et lui de rire joyeusement – lui qui avait un si terrible faciès d’Arabe. Qu’en conclure alors ? Je t'en laisse la liberté..Mais tu m'as ramené à la case réel, et je descends d’un étage de La Désirade à l'autre, où passe le dernier film d’Ulrich Seidl, Import/Export, dont les images nous plongent illico dans le bain d’acide vert pâle et bleu poison de la réalité contemporaine. En Autriche, ce sont d'abord de jeunes flics-vigiles qui s’entraînent à tuer. Puis on est dans une usine de sexe virtuel où des femmes rejetées de partout s’agitent misérablement devant des webcams de la firme. L’une d’elles, l'un des deux personnages principaux du film, dégaine de jolie blonde un peu paumée, qui essaie d’échapper à ce labyrinthe de branlerie froide, se retrouve en Autriche où elle est censée s’occuper d’un petit monstre de dix ans. Puis elle finit dans un asile de vieux, comme un ange en uniforme dans ce mouroir. Quant au jeune homme rejeté de son cours de vigiles, puis jeté de l'appart de sa petite amie chez laquelle il débarque avec un pitbull, il va lui aussi d'impasse en impasse jusqu'au moment où ce qui a l'air de son père lui propos de partager une fille de cabaret. C'est abject et d'une étrange puretéUlrich Seidl est un déprimé salutaire à mes yeux. L’un de ses premiers films, Amours bestiales, consacré à la relation maladive de nos contemporains avec les animaux, m’est resté comme un clou rouillé dans la chair de l'âme. Maudit Seidel qui montre ce qui est. Maudite Patricia Highsmith, dont les nouvelles de Catastrophes racontent de même ce qui est. Maudits artistes qui expriment ce qui est, le meilleur mais aussi le pire, la beauté des choses et la hideur de ce que l'homme en fait...Ramallah, ce vendredi 18 avril 2008, soir.Ahlan JLs,Je n'ai pas vu les Amours Bestiales d'Ulrich Seidl, mais le sujet du film, et votre remarque sur les indésirables chiens errants de Bucarest, me rappellent cette Tchéco-ricaine, ou américano-tchèque ou je ne sais quoi, une bâtarde en tout cas, qui était fort concernée par le sort des chiens errants de Dhaka – elle disait street dogs, comme on dit street children.Le Bangladesh, comme vous savez, connaît quelques problèmes, de petits cyclones, de temps en temps, une démographie pas tout à fait sage, une économie un peu poussive, un zeste de corruption, de légères tensions religieuses, mais cette brave dame avait su regarder au-delà des apparences, au-delà de la misère, elle avait mis le doigt sur cette fondamentale atrocité : ces chiens errants, dont personne, mon ami, personne ne s'occupait. Il fallait avertir les médias, alerter l'opinion, agir, se lever et tendre le poing, défendre la cause canine auprès des plus hautes instances internationales.Une autre de ces gentilles dames s'occupait des enfants des rues, elle. Elle était dévouée, m'a-t-on dit, elle faisait un bon travail. Mais elle avait laissé en France une famille en miettes, et quelques siens marmots, dont elle ne se souciait plus du tout.La personne qui m'a raconté ça lui a dit entre quatre yeux que le Bangladesh avait bien assez de problèmes comme ça, qu'il était tout à fait superflu d'y apporter ses problèmes à elle... Je me demande comment la femme a réagi, face à ce jugement sans doute pertinent, mais sans appel. On fait tous ça, d'une façon ou d'une autre, plus ou moins consciente, on cherche l'amour où l'on peut, dans la patte cassée d'un chien ou le regard d'un gamin des rues ou l'exclusion d'un Palestinien…Ce genre de réflexion ponctue nos soirées, quand nous nous retrouvons entre européens, la plupart travaillent dans des ONG. Quel est le sens de leur présence ici, quelles en sont les conséquences... Julia et Luca sont persuadés d'entretenir l'Occupation, en la rendant moins insupportable – fidèles à cette idée, ils quitteront le pays cet été. On cause de ce site qui propose, moyennant trente euros, de faire écrire un message sur le Mur, Thomas reprend une fourchetée de jambonneau avant de se lancer dans une critique cinglante de cette commercialisation de l'apartheid, pourtant il y a l'exemple de cette Suédoise qui a fait, par ce biais, une demande en mariage à son ami, et qui aurait organisé une soirée chez elle où cinquante personnes se sont penchées, pendant quelques instant, sur la photo de son graffiti, et donc sur ce satané mur de séparation, ce qui n'est déjà pas mal, non ? et puis ça a dévié sur les déboires de la démocratie ici, et Berlusconi est revenu à l'attaque, au grand désespoir de Julia qui refuse de prononcer son nom, et j'ai pensé qu'avec Sarkozy à côté, qui joue avec la Constitution, la Belgique qui se morcelle - et les violations des libertés individuelles aux Etats-Unis, ajoute Nicolas, qui a travaillé à Guantanamo - la démocratie n'était pas au meilleur de sa forme, cette belle idée n'est peut-être qu'une brève parenthèse dans l'histoire des systèmes politiques, qui finira par disparaître comme elle a disparu dans la Grèce antique, mais on vote tout de même, et à l'unanimité, pour nous rendre à la soirée qu'organise Gareth pour son départ forcé, et je défie quiconque de me narrer avec précision ce qui suivit, entre ce moment-là et celui où nous nous sommes retrouvés devant les braises fumantes d'un feu de camp, et le chant du muezzin qui nous a accompagné jusqu'à nos lits.Le salut à votre Zarkaoui de dentiste, je me faisais souvent arrêter à la douane aussi, quand j'allais au lycée, de l'autre côté de la frontière, mais j'ai une tête plus passe-partout quand même, je vous raconterai une prochaine fois comment on m'a pris pour un Israélien, et ce que j'ai appris de cette involontaire imposture. -

Le Temps accordé

(Lectures du monde VII, 2023)À La Désirade, ce vendredi 27 octobre. – La magique apparition d’un chat blanc à la fenêtre de la cuisine de La Désirade, ce matin à 6h47, alors que je versais de l’eau bouillante dans ma cafetière florentine après y avoir déposé trois cuillerées de Blue Mountain élevé sous ombrage et cueilli à la main grain par grain sur les hauteurs (2134m) de la Jamaïque, m’a soudain semblé, l’espace des trois secondes que le chat resta à me scruter avant de replonger dans le noir de la nuit, l’angélique relance de ma lecture, ces jours derniers, d’Un Galgo ne vaut pas une Cartouche, sur lequel j’ai achevé hier une chronique à paraître à l’enseigne du média indocile Bon Pour La Tête, que j’ai retouvée tout à l’heure sur mon McBook Pro avec une repro d’une évocation picturale des trois bêtes de Dante apparaissant tout au début de la Commedia, à la fin paradisiaque de laquelle surgit le mystérieux Lévrier…Or achevant hier cette longue chronique (toujours trop longues, les chroniques de ce JLK, estime la présidente suisse allemande du média…) et l’ayant balancée à mon amie Marie Céhère, dernière compagne de notre cher Roland Jaccard qui assure l’édition de nos papiers et préside avec brio au choix de leur iconographie – en l’occurrence les flamboyantes figures dantesques -, à la fois content de ma lecture et me reprochant de n’avoir pas tout dit de ce que j’avais grappillé dans le roman de Jean-François Fournier, j’avais passé la fin de la journée entre Hollywood (le film de Tarantino aux deux « has been » fameux et au dénouement évoquant le massacre de 69 dans la casa Polanska) , un long entretien radiophonique avec Peter Sloterdijk dont la maîtrise de la langue française m’a impressionné, et en fin de soirée, pieuté, quelques pages intempestives des Ecrits sur la religion d’Albert Caraco et quelques pages plus «graves sympas» de Karl Ove Knausgaard en sa vingtaine d’aspirant écrivain, dans le pavé de Comme il pleut sur la ville…Leo di Caprio et Brad Pitt auraient très bien pu apparaître dans le roman de Fournier et prendre le plus grand soin de Canela, comme Brad Pitt s’occupe de la douce (et redoutable) Brandy, car ce sont bel et bien deux anges de la légende dorée hollywoodienne que l’affreux Quentin convoque dans son hommage parodique au cinéma dont les chefs d’œuvre des années 50, et plus encore les séries B (ah le souvenir du cinéma Bio lausannois !) ont façonné une part de nos sensibilités, à l’époque de Rio Bravo (ah la mèche et la voix de Ricky Nelson !) et de Pandora, etc.Avant Fournier, Roland Jaccard a célébré lui aussi cette mythologie de celluloïd, et me revient soudain, tandis que le chat blanc de tout à l’heure se livre à tout un remue-ménage dans le bûcher de la Désirade, la voix de Bruno Ganz, dans LesAiles du désir de Wim Wenders, dont il faut rappeler que les mots sont signés Peter Handke : " C'est extraordinaire de n'être qu'un esprit et de témoigner pour l'éternité de tout ce qui a trait à la spiritualité de chaque mortel. Mais parfois moi je me sens fatigué de n'être qu'un esprit, j'aimerais que ce survol éternel se termine enfin. J'aimerais sentir en moi un poids. Sentir que cette densité abolit l'illimité, me rattache au monde terrestre. J'aimerais à chaque pas, à chaque coup de vent, pourvoir dire: "et maintenant", et "maintenant", "et maintenant", au lieu de dire "depuis touours" ou "à jamais". S'asseoir à une table ou des personnes jouent aux cartes, pour être salué d'un simple geste amical. Lorsqu'il nous arrive parfois de prendre part nous ne faisons que simuler. Dans ce combat en pleine nuit, on a fait semblant, on a simulé une luxation de la hanche, comme on feint d'attraper le poisson avec eux, comme on feint de s'asseoir à la table où ils sont assis, de boire ou de manger en leur compagnie, quand on fait rôtir les agneaux; quand on sert du vin dans les tente du désert, enfin,on simule"...L’été 69 selon Tarantino, où l’on retrouve à la fois le couple de l’acteur et de son double à cascades, mais aussi les hippies de la communauté d’un certain Charlie Manson, Sharon Tate enceinte jusqu’aux yeux et l’auteur génial de Rosemary’s Baby, coïncide à quelques mois près avec la publication de mon premier papier, à 22 ans consacré au beau roman de Michel Bernard, Les Courtisanes, évoquant une toile de Carpaccio qui eût sans doute fait le bonheur de Dominique Arnaud, le personnage de Jean-François Fournier qui nous vaut les pus belles pages de son roman – comme quoi tout se tient, et voici qu’un jour gris, ciel de suie et de plomb sur le lac d’étain, émerge du noir de la nuit où le chat blanc aura disparu entretemps…