Les pêcheuses de perles de l’île de Liam m’invitent à participer à leur plongée nocturne. Elles se montrent honorées de me voir bander lorsqu’elles m’oignent de graisse de baleine, mais ensuite nos corps ne sont plus dévolus qu’aux gestes de la conquête silencieuse.

Le royaume où nous descendons n’est plus tout à fait de ce monde, et pourtant les corps paraissent se fondre là-bas dans la substance originelle de l’univers.

La perle est comme une dent de dieu dans la bouche de l’océan, que protègent des légions de murènes. L’arracher à la nuit est tout un art. Je sais qu’un faux mouvement serait fatal. Je n’ai cependant qu’à imiter scrupuleusement les plongeuses qui me surveillent sous leurs lunettes à hublots. De temps à autre je sens la caresse des seins ou des fesses d’une sirène qui remonte, la perle entre les dents. J’ai remarqué leur façon de se tenir à la corde comme à un pal et de se la glisser parfois dans la fente.

L’eau de la surface mousse à gros bouillons jouissifs sous les lampes des sampans. C’est un plaisir grave que de replonger après avoir repris son souffle sous le dôme ruisselant d’étoiles de la mer de Chine.

poésie - Page 2

-

Pêcheur de perles

-

Verts paradis

Dans le rêve je me trouve sous une Volkswagen enlacé à ma soeur benjamine, et nous y sommes superbien, mais rien de sexuel là-dedans.

Nous jouons comme souvent, avec mes cousines, au Dromadaire. Cette fois nous faisons la course dans les dunes. Le vent soulève leurs jupons et j’y vois tout.

Elle se regarde dans le grand miroir de la chambre de ses parents qui rentreront tout à l’heure de l’église. Elle est vierge et pure, sainte en chemise, et pour la Mary Long qu'elle s'est allumée en douce, il suffira d'aérer. Poil au nez.

Les filles se baignent ensemble dans le baquet de bois, les garçons dans celui de fer.

Un oncle nous fait voir ses biceps. Nous faisons la queue pour les tâter. En passant nous humons les effluves de sa virilité. Il parle sept langues. J’essaie de me représenter ces sept langues dans sa bouche à lèvres.

Je dois procéder à l’inspection des cousines. Il s’agit de vérifier le bon état de fonctionnement de leurs cycles. Les grandes ont de grandes roues et les petites de petits patins latéraux. La chair des unes et des autres est bien ferme. Je me sens ogre avec les petites et cuisinier de chasse avec les grandes. Mon frère les examine et note toutes les réparations dans son carnet du lait.(Extrait de La Fée Valse)

-

Dire le silence

J’aurais voulu dire ce silence, je ne sais pourquoi, peut-être pour le faire durer ? Que ce silence fût me disait quelque chose d’avant qui appelait peut-être un après ? Mais ces mots sont déjà de trop. J’ai donc tenté de dire ce silence d’un pur reflet dans cette eau de source, comme au cœur du temps.

JLK : Lago delle Streghe, huile sur toile, 2007.

-

Aux jardins Boboli

A Gérard Joulié.

Ce que j’aime chez vous,

c’est ce lord, mon ami.

Chez vous l’élégance et la mélancolie

diffusent comme une douce aura de nuit d'été.

Nos conversations le soir

à l’infini s’allongent

au hasard des bars.

et quand nous nous retrouvons à la nuit

(rappelez-vous cette soirée d’été

aux jardins Boboli, lorsque nous parlions

de ce que peut-être il y a après)

sur la marelle des pavés

nous jouons encore

à qui le premier

touchera le paradis.Aux jardins Boboli, cette nuit-là,

vous m’aviez dit que vous,

vous croyez qu’on revivra,

comme ça, tout entiers.

Pour moi, vous-ai-je dit,

je n’en sais rien: patience.

Je ne crois pas bien,

mais, comme au cinéma,

j’attends:

les yeux fermés,

comme aux jardins Boboli de Florence

je souris en secret.

Comme aux jardins Boboli,

je ne vois qu’une lueur

à l’envers de la nuit.Thierry Vernet, Conversation nocturne. Aquarelle.

-

L'éternelle matinée

...Tous les jours, cependant, tous les jours me revient l’une ou l’autre odeur du quartier des Oiseaux, et ce matin c’est cette odeur de cheval sur la route d’en haut, quand les chevaux remontaient du marché, traînant leurs chars, qui me revient et avec elles tout l’arrière-pays et la vision de ce paysan toujours furieux, fumant son vilain cigare et fouettant, fouettant son vieux serviteur accablé.

Il me suffit de fermer les yeux, comme au jeu de l’Aveugle, pour les revoir bien moulées sur la route d’en haut du quartier des Oiseaux : on dirait des boules de chocolat fumant sur l’asphalte, et du même coup c’est l’odeur, l’odeur onctueuse et chaude, l’odeur mielleuse et noire qui me revient et me remplit d’un chaos de sensations et de saveurs premières à jamais liées à cette espèce de matinée éternelle à laquelle je reviens et reviens sans savoir trop pourquoi.

Ou plutôt si, je le sais, maintenant : que dans le premier élan des années je n’ai aimé que les débuts, avant que ne m’apparaissent les beautés de ce qui s’achève, la mort de notre père et les crépuscules, les adieux et les regrets dont on se délecte étrangement, l’élégie et les feuillets éparpillés, jaunis, des cahiers du dernier hiver...Image: Enfant au parc, de Fabien Clairefond. Aquarelle 9,5 x 10cm

-

Au présent absolu

Il n’y a pas une poésie du passé qui s’opposerait à celle du présent: il n’y a qu’un saisissement, d’angoisse ou d’émerveillement, de l’être qui se reconnaît au monde et l’exprime par le cri ou le chant, qui me fait le contemporain instantané du poète T’ang lorsque je lis: “Où donc s’enfuit la lumière du jour ? Et d’où viennent les ténèbres ?”

Je vois ces idéogrammes sans les comprendre, mais c’est alors qu’il m’apparaît que les mots parlent en deça et au-delà des mots, comme le corps se fait âme lorsqu’il danse, et quand je dis le corps “en chinois” je pressens qu’il est corps du pain et du vin et que son âme le déborde et le prolonge tant dans les sept sens que dans les songes de la mélancolie.

Tout à l’heure, et c’était en l’an 700, là-bas à la corne du bois je fermais les yeux dans le parfum du soir et je traduisais en murmure ces traits ailés de pinceau depuis des siècles redevenu poussière: “Des jeunes filles se sont approchées de la rivière; elles s’enfoncent dans les touffes de nénuphars; on ne les voit pas, mais on les entend rire; et le vent se charge de senteurs en passant dans leurs vêtements”.

Et mille deux cents ans plus tard, rentré dans ma trappe, j’avais les yeux ouverts sur le journal et je me rappelais les mots de Tou Fou: “A la frontière, le sang humain se répand, formant des lacs. Mais l’ambition de l’Empereur n’est pas satisfaite!” Calligraphie de Fabienne Verdier

Calligraphie de Fabienne VerdierPeinture ci-dessus: Fabienne Verdier, détail de Maturare No1, L'Esprit de la montagne, 2005.

-

Au Jardin

Des ressources lyriques de la culture potagère. De la lecture de la Vie de Rancé au jardin de curé de La Désirade. Où la mort se trouve priée à goûter.

Ce que je préfère, c’est le fumet de plant de tomate en relisant La vie de Rancé, là vraiment je lévite. Ou reprendre n’importe où La Recherche avec le regard imbibé du jaune tendron de la fleur de courge, ça aussi c’est le nectar, ça et tant d’autres choses que jamais jusque-là je ne pensais trouver au jardin.

C’est que l’image de Candide se retirant derrière sa haie de buis m’avait toujours paru le bas bout de la régression, style troisième âge à flanelle et nains de terre cuite. Tout ce que j’avais envoyé valdinguer à l’âge de refaire le monde se trouvait en somme symbolisé par ce carré confiné: tout le grégaire et le trantran suissaud, tout le côté chasseur de limaces et vieux sage en pot: tout cela me remplissait de fureur à peine adoucie par le fait que mon père aimable, et le père de mon père, participaient eux aussi à la conspiration.

Hélas, combien d’années aurai-je ignoré le goût de la feuille de chou-fleur crue, que j’associe désormais à la lecture d’ Ecuador et à ce moment bleu-vert, frais et croquant, des fins de matinées, après une longue pluie de juillet, quand le Haut Lac fume et que ça sonnaille à tout drelin dans le val suspendu.

Tant de saveurs ignorées par blasement d’époque ! Mais n’est-ce pas le propre de cette fin de siècle au jouir sommaire et au savoir vague, qui prétend avoir fait le tour de tout et s’en ankylose de mélancolie alors que tout reste à goûter, bonnement offert sur un plat ?Au moins me suis-je assez rattrapé, ces derniers mois, depuis que j’ai commencé d’arracher un carreau à la jachère du jardin de curé de La Désirade, puis un autre et un autre encore, sans me presser ni cesser de lire ou de psalmodier à portée de voix de celle que j’aime.

On sait le hasard des rencontres, ou plus exactement ce mélange d’imprévisible et de nécessaire qui fait se croiser deux destinées ou soudain apparaître l’évidence de la parenté liant la tomate verte à Chateaubriand.

De relire une fois de plus La Vie de Rancé m’avait rappelé nos premières lettres d’amour, et celles ensuite d’année en année qui racontaient notre histoire en filigrane, et me revint le parfum à la tomate fraîche de ma jeune fille en fleur.

A un moment donné, plus rien ne compte qu’un certain bonheur de phrase. Ce matin dans le jardin les tomates sentaient la jeunesse des corps et c’est cela même qui me touche tellement dans les pages que je lisais sur la vie qui file d’une lettre à l’autre, le premier mot qu’on écrit dans la transe et ceux qui suivent tous les jours, puis l’érosion, ou l’émiettement, l’effondrement parfois, la chute à pic d’une seule lettre de rupture, ou l’étirement des déchirures et des imaginations vengeresses, ou pour nous deux la fidélité plus lente et les détails bonifiés dont nos gestes seuls et nos regards, nos moindres inflexions formaient toute l’écriture à l’instant quintessenciée en parfum juvénil sur les petites terrasses balinaises de mes plants de tomate.

Puis une autre sensation ancienne me revint en remuant les cailloux brenneux, une sensation de terreur douce.

Je m’étais retrouvé à marcher à travers champs avec le père de mon père, je revois nettement la petite gare au milieu des prés et le seul chemin montant vers nulle part où se déploie soudain un parterre de jonquilles comme je n’en ai jamais vu, puis c’est la ferme dans un repli et, dans la cuisine enfumée de la ferme, la vieille tante à mains sèches que j’entends encore parler, baissant la voix, d’un certain individu qui rôde de par le pays et fiche le feu aux fenils, et le soir que je suis conduit à la grande chambre froide juste en dessus d’où je continue d’entendre l’inquiétant murmure, et j’ai de la peine à me faire à la matière fluide et dure à la fois du petit oreiller rempli de noyaux de cerises, je n’arrive pas à m’ôter de l’imagination que l’individu se dissimule derrière telle horloge jurassienne ou dans l’ombre de telle armoire, et comme une douceur m’apaise cependant, mon grand-père a dû me rejoindre et c’est maintenant lui qui joue le spectre en chemise de nuit, et je perçois bientôt une sorte de bruissement dans l’oreiller, et je vois peu après se déployer l’arbre immense dans la brise de la nuit, oui tout cela me revient pêle-mêle tandis que la terre que je sarcle se remet à respirer.

L’idée d’ Ecuador qu’on puisse courir sur l’océan soudain solidifié, la formidable partie de rollerskate qu’évoque ce journal de voyage m’a fait imaginer à mon tour, je ne sais pourquoi, la coupe de la terre en transparence: du jardin aux fourneaux enfouis des volcans mexicains tout communiquait soudain, et mes siècles de lecture.

Aux îles Bienheureuses, trente ans plus tôt, dérivant entre d’incertaines amours, mais accroché au bois flotté des livres, je voyais déjà tout comme ça: comme un ensemble relié dessous par un même socle et dessus par de fulgurantes flèches. Dans les Cyclades un squelette de chien dans le sable me faisait communier avec un vice-consul ivre à Cuernavaca, ou le goût de la figue de Barbarie dans la fraîcheur du matin s’alliait au nom de Nietzsche sur un livre trempé d’eau de mer que j’annotais au crayon violet au milieu des hippies.La terre en coupe est comme un rêve d’enfant: un merveilleux terrier à étages où l’on descend et remonte à n’en plus finir par tout un réseau de galeries fleurant la vieille farine et les fleurs séchées. Il y a des greniers et des cachettes: c’est là qu’on range les réserves de fruits et les chaînes de saucisses, les jarres et les barriques, les souvenirs de toute sorte. Il y a des balcons de bois d’où l’on surplombe tout le pays et les montagnes d’en face, selon la lumière, forment tantôt un dernier diadème himalayen et tantôt une cordilière pelée.

Les mains dans la terre je divague. Je creuserais bien jusque de l’autre côté, comme lorsque je me suis fait azorer pour grave atteinte à la pelouse familiale, ce jour de l’été de mes sept ans où j’avais décidé de partir à la rencontre des Têtes Bêches à corps peints.

Résumé de la situation: nous sommes au jardin pour toujours et convions la mort à goûter nos tomates. Les anges envient notre miam miam.(Ce texte est extrait du recueil intitulé Le Sablier des étoiles, paru chez Barnard Campiche en 1999).

-

Le mot CELA

Il faut tomber longtemps, avant de tomber sur sa propre image dans un miroir, pour s’apercevoir que le Nom qu’on entend prononcer à tout moment partout où on est correspond à ce que désigne le mot CORPS, qui ne sera d’ailleurs jamais bien clairement défini ni bien distinct de ce que désigne le mot ÂME. Or, on avance à tâtons, et chaque aube on retombe dans cette même difficulté d’exprimer ce que signifie le mot CELA, comme, tout enfant, lorsqu’on regarde une lettre inscrite sur un cube, dans son parc à barreaux, puis une autre, puis d’autres encore dans la soupe aux lettres ou sur les étiquettes des objets, et ces lettres accolées forment des mots comme Le Rêve et ces mots sont déjà des sortes de choses.

Qu’est-ce que CELA? Cela seul à vrai dire, cette question et ce mystère, ce besoin de savoir et d’irradier ensuite me fait revenir avant chaque aube à ma table avec autant d’incertitude attentive que de curiosité de l’âme et du corps, puis de satisfaction du corps et de l’âme, comme à consommer une fusion ou une effusion – cela seul me lance en avant comme la première semence lance en avant l’impubère qui se demande devant son premier sperme: mais qu’est-ce diable que cela? Où s’arrête mon corps? Tiens, l’odeur de ma petite sœur n’est pas la même que celle de mon grand frère! Celui-ci sent plutôt le fromage frais, celle-là plutôt l’abricot, comme notre mère sent le matin la pommade Nivea et notre père la verte eau de Cologne 4711.

Cela forme un premier cercle contenu dans le carré du petit parc délimitant le premier territoire où nous tombons, lui-même contenu dans le dédale de pièces et de couloirs et d’escaliers et de retraits de la maison, elle-même contenue par le quartier et le quartier par la ville et la ville par le pays et le pays par les autres pays et les autres pays par le monde et le monde par la mappemonde du Petit Larousse dans lequel je tomberai quand je serai sorti du parc, et le ciel désigné par le mot LÀ-HAUT qui désigne aussi la demeure de celui que désigne le nom de Dieu, censé contenir tout ça.

Le mot CELA est le premier entonnoir de tous mes vertiges d’enfant et d’adolescent: il y a de quoi devenir fou à le scruter, bien plus que le nom de Dieu qui ne se laisse pas regarder en face plus que le soleil ou qu’on affuble de tous les masques.

Dieu te voit. Dieu t’écoute. Dieu te protège. Dieu te punira, si. Dieu va te récompenser, si. Dieu ne sera pas content, si. Dieu sera triste, si. Le bon vieillard chenu. Le proprio toujours malcontent. L’œil dans un triangle. Le doigt pointé. La terrible voix. Le père sévère, ou pas. L’attentionné pépère, ou pas. La petite voix ou le tonnerre. La petite voix plus intime à toi-même que toi ou le Jupiter tonnant, le Yaweh des nuées. Le Juge Suprême. Celui qui nous attend Là-haut.

Alors que devant le mot CELA je reste seul et muet, comme si je me voyais moi-même sans miroir, de dos ou du dedans, visible les yeux fermés ou invisible à l’œil nu.

(Extrait de L'Enfant prodigue, récit paru en 2011 aux éditions d'autre part)

Image: Adolf Wölffli.

-

La Porte

… Frappez et l’on vous ouvrira, était-il écrit, et nous avons lu et nous avons cru, et le soir du premier jour nous avions les poings en sang déjà mais nous avons frappé, encore frappé et frappé, notez le mot déjà et le mot encore, et les jours suivants nous ne nous sommes jamais lassés, bientôt nous n’aurons plus de force ni de sang mais nous frapperons toujours, notez les mots jamais et toujours…

Image: Philip Seelen

-

Le lait des nuits

Maman renifle ces portulans humides avant même que je ne sache de quoi il retourne. La semence de ce jeune homme était surabondante, dira-t-elle plus tard avec le manque total de retenue qui caractérise souvent la mère typique.

Il me semble d’abord que cela sent la pêche. Non, ce n’est pas la pêche: c’est l’amande que cela sent, l’amande douce, plus exactement la fleur d’amandier dans le vent tiède, le verger tout blanc des matinées de printemps, ou je me fourre le nez là-dedans et je vois plein d’étoiles et je ne pense pas que ça sorte de moi: je me figure comme ça que je suis un pylône et que j’ai puisé dans la profondeur d’un puits de fuel blanc.

Longtemps cela s’épancha de moi par nappes au gré de rêves que je n’ai jamais notés, mais qui me reviennent parfois du tréfonds des années.

Enfin je redécouvre depuis peu ce plaisir pris à la chasteté par les curés et les joueurs d’échecs, quand le corps endormi fait l’amour au sommeil.

-

L’autre désir – la poésie

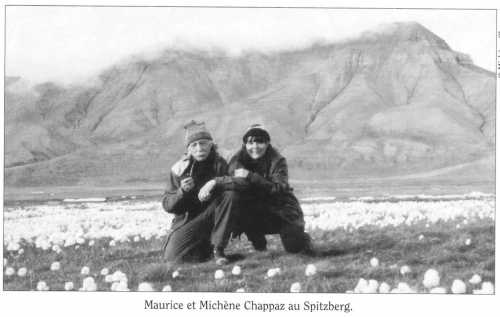

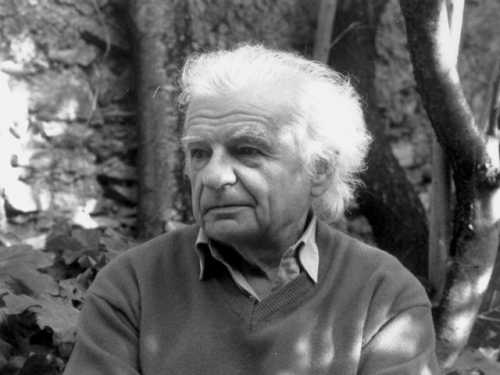

Vient de paraître chez Albin Michel: L'Inachevable, recueil très substantiel d'entretiens avec le poète. Qui nous avait accordé celui qui suit pour Le Passe-Muraille, en 1993.Entretien avec Yves Bonnefoy

La tendance massive de l’époque est à la parole vilipendée à grande échelle, à la présence émiettée, à la distraction planifiée, aux certitudes assenées et qui tuent, au doute qui paralyse et qui stérilise, à toutes les formes du leurre et du simulacre – et comment résister à ce qui paraît un mouvement fatal ?A ces questions bien générales, certaines œuvres particulières répondent et d’abord par la simple évidence d'une voix à sa plénitude d’être et d’expérience. Ainsi celle d’Yves Bonnefoy, poète exemplaire de la présence au monde vécue à tous les degrés de l’intuition sensible, de la connaissance tous azimuts et de la réflexion.

- Quelle place l’écriture tient-elle exactement dans votre vie ? Est-ce une discipline régulière ou une suite de mûrissements et de jaillissements ?

- Quelle place ? Des jours aucune, puisqu’il y a tant de tâches qui nous requièrent dès qu’on a une profession. Nombre de mes journées sont occupées ainsi, dévorées ainsi, et il vaut mieux que je n’essaye pas de les retenir à quelque illusion d’écriture, elles ont leur vérité propre, d’ailleurs, leur enseignement. Et ce qui est vrai pour des jours l’est aussi pour des mois, parfois, si ce n’est même pour des années. Le fait poétique ne cesse pas de me préoccuper pendant ces périodes, il me donne matière à réflexion, sur l’exemple d’œuvres que j’ai toujours avec moi, mais je puis rester longtemps sans écrire. Après quoi, eh bien, c’est comme si j’entrais, parfois peu à peu, dans une autre sorte de vie, et il y a des saisons de la mienne pendant lesquelles je me penche chaque jour ou presque, et pour des heures recluses, sur cette feuille où des surgissements se produisent, que je me propose de comprendre, de raccorder entre eux, en les refusant s’il le faut, c’est-à-dire le plus souvent.

- Qu’en est-il, plus précisément, de cette germination du poème ? Vous semblez dire qu’elle est difficilement accordée ?

- Pour moi en tout cas elle est bien longue, et c’est là un fait qui me rassure, car je ne crois pas qu’il y ait de vraie poésie qui ne soit le renversement de la parole ordinaire par une autre qui monte de très profond dans notre inconscient et cela ne peut donc s’accomplir qu’au travers de maintes péripéties, où il faudra déjouer nombre de pseudo-évidences : certaines d’ailleurs suggérées par cet inconscient même que j’évoquais à l’instant, quand il agit par ses formes superficielles. L’inconscient, autrement dit, ce n’est pas simplement cette parole du désir dont on parle tant depuis Freud. C’est vrai que le désir, l’éros s’est façonné un langage en nous, avec ses symboles, sa scène, son autorité et son énergie, si bien qu’il suffit d’écrire, et le voilà qui afflue : ce vont être ces évidences dont je dis qu’il faut se méfier, celles qui font que l’on croit savoir ce qui est beau, ce qui a du sens. Mais tout cela n’est qu’une image du monde, de l’irréel : et plus profond dans notre rapport à nous-mêmes il est un autre désir qui veut, lui, la réalité et rien d’autre, un désir qui veut la voir, la toucher en ce qu’elle a d’inentamé par les mots – d’immédiat, disons aussi, de présent à notre présence -, et s’impatiente donc contre le discours de l’éros, et cherche à en déjouer les structures, à remonter à travers ses pour nous arracher à leur séduction, pour nous montrer comme à nu, du coup, la montagne, là-bas, ou l’arbre dans le soleil, ou le nuage immobile. Cet autre désir, c’est la poésie. Et comment espérer que l’écoute en soit facile, quand tant de prestiges l’étouffent ? Il ouvre des failles mais on n’en finit pas d’y descendre.

- On a parlé des aspects religieux de votre poésie. Vous considérez-vous comme un esprit religieux ?

- C’est une question de mots. Si un esprit religieux, c’est celui qui croit en un dieu, je n’en suis pas un : il ne m’est donné aucune croyance. Mais si religion signifie désir de vivre dans l’unité plutôt que le fragmentaire, avec respect pour les aspects les plus immédiats, les plus simples de l’être naturel, alors j’accepte ce grand vocable et je voudrais qu’il ait sens pour la société tout entière, sinon celle-ci est perdue, qui ne sera plus qu’un réseau de signes, aveugle au mystère de ce que j’évoquais tout à l’heure : l’arbre dans la lumière, le silence des pentes de la montagne. - Que diriez-vous aujourd’hui à un jeune poète ?

- Que diriez-vous aujourd’hui à un jeune poète ?

- Qu’il ne faut pas qu’il ait peur de cette sorte de préoccupation, mais surtout qu’il ne s’y prête pas que de façon négative, c’est-à-dire en cherchant la rupture, la faille dans le discours de la société, mais fasciné malgré tout par l’infini propre de celui-ci, qui a certes de belles phosphorescences. C’est bien cette rupture que veut la poésie, je l’ai déjà dit, et j’aime la retrouver dans l’apparent décousu ou le minimalisme de bien des poèmes de notre époque, mais le rôle de la rupture, c’est de révéler l’immédiat, l’indéfait du monde, vers lequel il faut donc aussi que l’on se porte en des moments de vie simplement vécue parmi les grandes et belles choses.

- Que pensez-vous de la coupure que l’on constate aujourd’hui entre la poésie et la société ?

- Y en a-t-il vraiment une ? Ou ne s’agit-il pas simplement de la même sorte de distraction qui prive d’eux-mêmes, tous les premiers, ceux qui ont souci de la poésie ? A tout instant celle-ci leur échappe, le discours du concept s’y substitue, et cela qui a lieu aussi pour le groupe social dans son ensemble, depuis surtout que la science détourne de la pensée symbolique, qui gardait l’esprit auprès de la chose, mais voilà qui peut laisser espérer, tout aussi bien, que ce qu’on oublie peut être également ce qui tout se resignifie, et appelle. Peu de place pour les livres de poésie sur les rayons des librairies, mais que de films pour nous éblouir par de brusques instants épiphaniques, poésie brute !

- Quelle pourrait être la fonction de la poésie dans l’univers de fausse parole des médias ?

- Assurément, de combattre ce que l’on peut appeler l’idéologie, laquelle est d’articuler les uns aux autres quelques concepts absolutisés, refusés à tout avenir d’expérience, afin de les substituer au monde et d’ainsi enfermer les êtres, séduits ou contraints par force, dans ce champ d’abstraction, d’intolérance, de mort. Puisqu’il n’y a de poésie que par mémoire d’un au-delà du langage, tout recours au poème est aussi l’accusation, comme par surcroît, mais avec grande efficacité, de ces caricatures de langues qui sont des captations de pouvoir. Et cela me conduit à dire que la poésie est donc, de ce fait, le complément naturel du projet de démocratie – ce droit de chacun à sa parole – et la condition nécessaire à son véritable plein exercice. Il y a de la poésie même aux époques totalitaires, par des recherches individuelles, qui réussissent quelque eu à modifier la pensée commune, comme ce fut le cas à la Renaissance, ou préservent l’avenir. Mais il n’y aurait plus de démocratie si disparaissait l’activité poétique, et il faut donc prendre garde à ce que celle-ci soit protégée et révélée là où c’est possible, c’est-à-dure d’abord dans l’enseignement. Un professeur peut préserver un enfant de la tentation d’être dogmatique, intolérant, tyrannique – ou d’accepter d’être un esclave – en lui donnant simplement à lire – simplement, oui, sans les commenter, pour qu’il reste seul avec elles – quelques pages de Baudelaire ou de Rimbaud… -

Le temps de Charles-Albert Cingria

Il est peu d’écrivains contemporains qui semblent plus étrangers que Charles-Albert Cingria aux tumultes de ce qu’on appelle l’actualité, et qui nous propulsent à la fois, avec autant d’énergie, au cœur même du présent. Cingria aura traversé la moitié de notre siècle ponctué de révolutions locales et de guerres mondiales sans que ses écrits n’en conservent de traces significatives, et pourtant on se tromperait en affirmant qu’il a ignoré son époque. Ce n’est pas qu’il se voile la face ou qu’il prône le dégagement. Simplement il vit à un autre étage. Ce n’est pas qu’il soit coupé de la réalité. Au contraire il l’investit avec une intensité particulière, mais d’une manière qui lui est propre. Ce n’est pas qu’il fuie la terre des hommes. C’est qu’il l’arpente et l’habite à sa façon. Son temps n’est pas celui des grands événements et des grandes questions du jour dont, relevait Jean Paulhan, il se « foutait complètement ». Son temps n’est pas celui des horloges pointeuses, et pourtant la firme Cingria ne chôme pas : c’est l’officine d’un scribe peut-être irrespectueux des horaires mais qui alimentera tout de même quelque quatre mille cinq cents pages imprimées. Son temps n’est pas celui des modes littéraires, ni des écoles ou des mouvements. Cingria ne s’inscrit guère dans l’esprit du temps au sens d’une conformité suivie ou subie, mais cela ne l’empêche pas d’être de son temps. Ainsi va-t-il fréquenter les écrivains et les artistes de son époque, tant en Suisse romande qu’à Paris. Ses portraits et jugements, qu’on aurait tort de ne borner qu’à leur plaisant cocasse, témoignent d’ailleurs d’une acuité de perception et d’une qualité d’évocation sans pareille. Les pages qu’il consacre à Ramuz ou à Léautaud, à Modigliani ou à Stravinski nous paraissent aujourd’hui encore d’une cinglante pertinence alors que tant de gloses à prétentions avant-gardistes ont perdu toute saveur de surprise et tout éclat. Certes l’humeur, à base de susceptibilité froissée ou de prévention plus sérieuse, gauchit-elle nombre des opinions qu’il formule sur ses contemporains. On n’ira pas chercher dans son œuvre un tableau bien objectif des productions artistiques ou littéraires du moment. Plus que quiconque Charles-Albert est personnel dans la ferveur de ses adhésions autant que dans la véhémence de ses fulminations. Du moins ses goûts rompent-ils avec tout souci de se montrer à la page.

« Nous ne nous occupons pas de l’âge (pas de l’actualité) : nous ne nous occupons que des qualités, lesquelles sont comparables quel que soit leur âge. Une chose d’un temps vaut mieux que celle d’un autre. Nous aimons cette chose. C’est ainsi que, bien que le cubisme ou le surréalisme soient actuels (en réalité ils ne le sont plus, mais ils prétendent à l’être), nous ne faisons aucune difficulté de nous charger du grief de « passéisme » (d’abord qu’est-ce que c’est que ce mot ?) en détestant cette stupidité pour être ce qu’il nous plaît d’être, d’antique ou de moderne ou de n’importe quel temps. »

Il y a un provincialisme dans le temps, disait à peu près T.S. Eliot, come il y en a un des lieux. Or Cingria ne se cantonne pas plus dans la considération d’une modernité fabriquée, que dans l’idée provinciale au possible qu’il n’y aurait que Paris pour donner le ton ou que paris pour le corrompre.

« L’art appelé moderne (constructivisme, abstractionnisme, idéisme et mille incommensurables stupidités de ce genre) n’est pas un art naturellement moderne, mais un art voulu moderne. Voulu en dépit de cause, car il ne l’est pas ; voulu avec des éléments imaginaires, mais, surtout – il faut dire cela, car c’est vrai -, sans émotion réelle de la vraie vie, sans spiritualité ou matérialité, ni pour les sens, ni sous l’impulsion d’une passion quelconque. Ce n’est alors qu’une fabrication cérébrale ».

Si le présent n’est pas une valeur ensoi pour Cingria, il y a pourtant une actualité proprement cingriesque, et qui est celle en somme de sa langue, donc de son être manifesté. Il y a ce travail que le poète accomplit sur le tout-venant des jours. Il y a la rue, il y a les gens, il y a les livres, il y a les routes dont le ruban se déroule souplement sous le caoutchouc boucané de sa bicyclette et le conduit à travers champs et forêts, il y a le monde, il y a les saisons que ponctuent le vin nouveau et les feuilles mortes. Charles-Albert n’est pas claquemuré dans sa tour de papier, il fait son miel de cette poussière dorées des jours ouvriers tout se réjouissant, « demain, parce que c’est dimanche ».L’écriture de Cingria ne voudrait rien devoir à l’exécré « moderne voulu moderne », et cependant il y a une modernité de Cingria qui nous saute aux yeux et qui le fait novateur de la langue autant sinon plus qu’André Breton ou que Max Jacob ou que Jean Cocteau. Au premier regard, l’on a peine à croire que Charles-Albert Cingria soit le contemporain de Jean-Paul Sartre, et pourtant s’il n’est pas vraiment représentatif, comme on dit, de ce même siècle où a été formulée la théorie de la relativité et où ont été appliqués les préceptes de l’amour libre, Cingria ne nous touche pas moins par sa façon de faire vibrer ce que Cendrars appelait le profond Aujourd’hui, avec une sorte de juvénile classicisme.

On a souvent parlé du baroquisme de Cingria, mais pas assez sans doute de son classicisme, ou disons plus précisément de la latinité, de la base d’airain de sa propre langue qui font de lui le contemporain simultané de Claudel et d’Apulée. Sa phrase jaillie, tendue, toute souple, cinglante, même sauvage, a conservé quelque chose de sainement archaïque qui n’exclut pas tous les contours et les ornements, les dorures et les arabesques. Il y a là un mélange de force tellurique et de grâce civilisée très rare.

Cependant, préludant même à l’acte d’écrire il y a d’abord ce marmonnement qu’on pourrait dira la basse continue et la base de toutes les improvisations de cette voix aussitôt reconnaissable – et voilà le miracle.

Il faut alors citer la phrase du Canal exutoire où Charles-Albert salue l’apparition dans une brasserie de cet individu apparemment semblable à tout un chacun et que sa qualité d’être identifie à celui que les Chinois appellent l’homme-humain :

« Il suffit qu’il y ait quelqu’un. »

Et ce quelqu’un n’est pas tomé là par hasard mais a surgi dans un ange du temps vivant où il est donné à l’être – « c’est un temps u deux de stupeur insondable dans la vie » – de reconnaître sa nature.

Ainsi s’éclaire la double ubiquité de Cingria dans le temps et dans les lieux, qui est une disposition à l’unité bien plus qu’on ne le pense, une vocation poétique à sensibiliser tous les points de la circonférence à partir d’un seul moyeu. Bien moins errant qu’on le croirait au vu de ses incessantes déambulations, Charles-Albert, dans son vagabondage, était « le moins vagabond des hommes », affirmait justement Jean Starobinski, parce qu’il « allait à la rencontre de l’ancien, du permanent ».

Charles-Albert Cingria s’extasiait à la seule idée qu’il pût y avoir quelqu’un au lieu qu’il n’y ait personne. Cela lui semblait une grâce qu’il pût y avoir un monde au lieu de rien du tout. Il y avait à ses yeux, dans le seul surgissement de l’Univers et de la vie et de ses bonnes choses, un tel miracle que tout phénomène à nos yeux ahurissant, tel que la lévitation d’un bonze sur quelque haut plateau de l’Inde ou que le pas solennel de Notre Seigneur sur les eaux d’un lac, lui paraissait à peine plus surprenant que le fait de pouvoir bouger un orteil et d’abord que cet orteil eût apparu dans le chaos des virtualités gazeuses.

Le monde selon Cingria relève aussi bien de l’apparition, et cela se voit jusque dans les motifs et les métaphores et les formes et les mouvements les plus organiques de sa langue. Le monde selon Charles-Albert est un monde révélé – et nous l’entendons au sens exact d’un dévoilement suivi d’un repli des choses inanimées et animées dans leur secret et leur obscurité. On parle volontiers du caractère jubilatoire de cette prose aux amorces fusées et aux rebonds allègres, mais cette alacrité joyeuse ne se réduit pas à une euphorie de surface ou à une extase passive, à une banale délectation esthétique ou sensuelle. L’économie de cette écriture n’est pas d’ailleurs de consommation mais de consumation. Les lieux de Cingria ne sont point d’évasion mais au contraire d’invasion et de tous les instants. L’être qui se reconnaît marque l’affirmation d’une présence et cette présence est aussitôt livrée à un jeu de relations à travers le temps et les lieux qu’il incombe au poète d’éclairer et de nommer et de définir avec cette surexactitude et ce « sens d’illumination continuelle » que Charles-Albert disait sa « façon de procéder dans la mise au net de n’importe quel problème ».

Les évocations et les définitions de Cingria ont-elles-mêmes la première vertu de faire apparaître les choses ou les êtres avec fulgurance. Voici ces lieux que sa parole magique dégage soudain de leur insignifiance présumée et par exemple ces abords de tas de sable et de hangars et de rails ne menant nulle part qu’il voit du côté du port d’Ouchy où nul villégiateur passant à Lausanne n’aurait l’idée de s’égarer et qui diffusent pourtant cette beauté secrète qui est celle-là même de la terre :

« Il y a une prairie avec des bambous. L’herbe est courte, jaune, trouée par des footballs d’enfants. Des merles, à l’encre, y dessinent leur opulence bombée ».

Ou voici paraître Modigliani : « Ses entrées étaient très hautes, courtoises, taciturnes. Il évoluait dramatiquement avec les dames ».

Voici Paris comme à tout instant l’inattendu s’y révèle :« Paris est une ville où on voit tout d’un coup des choses comme ça : un papillon qui sort du cerveau d’une statue, puis s’élève d’un lourd vol vaseux, puis plane. L’or est tiède sur les façades. Mille têtes, en bas. Il traverse la place. Les gens croient que c’est un bout de papier ou bien ils ne voient pas. Et puis le vent le roule au Nord-Est grassement sur les toitures. Peut-être qu’il ne mourra pas. Il y a de l’herbe tendre, de belles meules éternelles, pas si loin de Paris ».

« L’or est tiède sur les façades », « le bitume est exquis », « l’herbe est divinement tendre » Autant de formules qui signifient à n’en plus finir dans quel ordre de l’éloge et de la célébration s’inscrivent l’évocation et la définition selon ce contemplatif aimant. « Observer c’est aimer », remarque-t-il au passage, et tout aussitôt lui prend l’élan de le communiquer. Il est là. Il observe. Il marmonne. Il rend grâce. Il absorbe. Il mastique. Et bientôt il lui faut noter. Ses premières cartes postales témoignent de cet émerveillement qui fonde en somme son attitude devant le monde, et cela depuis toujours à ce qu’il semble. Il n’a pas vingt ans lorsque, de Rome, il écrit à son compère Adrien Bovy qu’«on ne doit pas avoir du noir (…) », contre lequel il affirme qu’«il n’y a que le travail, ou l’espérance de beaux Voyages ». Et c’est juste quelques jours après avoir fait à sa tante Edmée Stryjenska cette annonce merveilleuse :

« Je partirai quand il n’y aura plus de raisin ».Enfant déjà nous le voyons, sur les photographies de l’album familial, en petit pacha qu’il incarnera toujours d’une certaine façon. Il est à Bône comme chez lui et comme à Grenade, comme à Sienne ou à Fribourg, comme à la rue Bonaparte ou au bord de la Maggia, et très vite il apparaît à ses amis sédentaires en personnage de légende. Que nous soyons en 1902 ou en 1952 se voit à peine dans ce qu’il écrit. C’est presque toujours le même ton, la même découpe de la phrase, la même inaltérable luisance de médaille. Tout adolescent encore il lui vient parfois des les considérations d’un vieux sage, et jusqu’à la fin il conservera quelque chose de la candeur d’un gamin de sept ans. A une demoiselle de Genève qui s’inquiète d’établir la fiche signalétique de Charles-Albert, celui-ci répond en ces termes dont la fantaisie n’exclut pas la vérité profonde : « Mon âge : douze ans et demi et trente-six mille ans. Mes origines : le paradis terrestre ».

Est-ce à dire que le monde ne lui ait jamais pesé ? Le prétendre ne serait pas voir l’extraordinaire énergie qu’il a déployée afin de transmuter les mille misères de sa vie d’homme seul et démuni qui si rarement se plaint ou s’apitoie sur son sort. Nombre de gens assis n’ont vu chez lui qu’un personnage et certes peu commun, mais dont les frasques, les esclandres ou les simples bizarreries de la tournure éclipsaient la réelle qualité. On peut imaginer la solitude sans doute ressentie par l’individu au fil d’une vie où nulle autre liaison autre qu’amicale n’est repérable. On sait les difficultés matérielles constantes et lancinantes qu’il s’est imposées par souci de préserver sa liberté d’artiste. On se rappelle que le caractère de Cingria n’était pas toujours accommodant et que ses dehors enjoués dissimulaient un être à vif. « Sa nature complexe fuyait lorsqu’on cherchait chez lui le dialogue, écrivait le peintre René Auberjonois. Seul le monologue lui était séant ». Dans le monde parisien, les gens cravatés regardaient avec dédain ce pitre drôlement alluré. Dans son Journal, Drieu La Rochelle le classe au nombre des « médiocres délirants » de la Nouvelle Revue Française, et l’on sait que d’autres dents grinçaient à la lecture de son Air du mois. Sans doute Charles-Albert a-t-il vécu mille humiliations cuisantes, qui nous font paraître d’autant plus admirables la fraîcheur lustrale de tant de ses proses et sa formidable aptitude à tout transfigurer dans l’élan du plus haut lyrisme.

Au demeurant, comme il échappe au temps des horloges, celui en qui les philistins ne voyaient qu’un pauvre bougre bravait les contingences et de façon si impérieuse qu’elle exclut toute commisération. On se rappelle à ce propos l’ombrageuse et poignante invective du petit Labyrinthe harmonique :

« Me faisant aimable alors que je suis tueur, me faisant pittoresque alors que je suis roi ».

En un temps de lamento collectif, de ressentiment latent et de déprime patente, Charles-Albert incarne ce pauvre radieux trônant en caleçon de coton dans les opulentes crinières d’herbe riveraine d’un fleuve qu’il vient de remonter de sa puissante brasse et qui nous lance :

« Etonnez-vous donc de ce soleil avant d’en réclamer un autre, mais étonnez-vous aussi de la vie, de cette vie, de la vôtre. Des miracles, vous en avez tout le temps ».

Charles-Albert ferait-il un bon sujet d’étude psychanalytique ? C’est possible mais incertain. Et d’ailleurs nous n’en avons cure. Ce qui nous intéresse, ce n’est pas ce que le personnage dissimule mais ce qu’il montre au contraire, ou plutôt comment il enlumine la partition du monde et devient lui-même légende. Nulle place n’est faite en tout cas, dans son œuvre, à la psychologie, et c’est un phénomène sans doute et qui l’éloigne plus encore de l’esprit du temps.

Il est piquant de constater qu’à un siècle d’intervalle, et parti de la même ville, Charles-Albert adopte la démarche la plus diamétralement opposée à celle d’Amiel, rompant tout piétinement introspectif par l’échappée et la sublimation. Si la langue d’Amiel évoque un forage et certes bien moins stérile qu’on en le prétend à l’ordinaire, c’est au jaillissement, à la montée inspirée, à l’improvisation lyrique qu’est soumise l’écriture de Cingria dont son ami Jean-Marie Dunoyer relevait qu’avant de l’écrire le poète la parlait comme un jazz verbal incessamment exercé. Jour après jour, Amiel nous paraît incarner par excellence l’homme pris au piège du temps, s’acharnant vainement à en conjurer ou à en corriger les arrêts – et c’est une lancinante et douloureuse musique qui émane de ses cahiers de vieil écolier. De même une mélancolie sans fond enveloppe-t-elle la Recherche proustienne, où le temps lui-même devient musique.

Quant au rapport entretenu par Charles-Albert Cingria avec le temps, il nous semble absolument unique dans la littérature contemporaine. Le temps de Cingria est simultanément celui de l’émotion foudroyante de l’instant et des lentes remontées au fil de l’Histoire. Il y ale temps du voyage et c’est à chaque fois un voyage dans le temps. Il y a le temps du sens et le temps du chant. Enfin et surtout le temps de Charles-Albert est celui de sa langue. Or une langue, il le dit et le répète, ne saurait se borner à sa fonction utilitaire ou à son prestige esthétique, mais signifie à la fois le mystère et la musique de l’être.

« C’est splendide, à vrai dire, d’entendre vibrer comme vire un bocal dangereusement significatif cet instrument étourdissant qu’est un être ».

Le temps de Charles-Albert est celui d’un enlumineur. Mais il y a bien plus qu’un rôle décoratif dans la vocation de celui-ci, bien plus qu’une simple effusion ou qu’un goût cocasse dans le bonheur cingriesque, bien plus que de la fantaisie ou que de ce plaisant farfelu qu’on salue d’un air amusé : toute une formidable énergie de ressaisissement poétique qui fuse du tréfonds. On se rappelle l’image qu’il donnait de la gloire poétique de Pétrarque et qui lui revient en droit à lui aussi :

« Quand Rossignol tombe, un ver le perce et mange son cœur. Mais tout ce qu’il a chanté s’est duréfié en verbe de cristal dans les toiles ; et c’est cela qui, quand un cri de la terre est trop déchirant, choit, en fine poussière, sur le visage épanoui de ceux qui aiment ».

Avec Charles-Albert on se sent au matin de la Création : partout on est chez soi et comme délivré du temps, au présent absolu. C’est une joie, ou plutôt c’est une jubilation, c’est un chant qui répand en nous sa jouvence. S’il ne parle à peu près jamais du mal courant dans le monde ni ne se plaint non plus de ses pauvres maux, ce n’est pas qu’il s’aveugle ou que les tribulations lui soient épargnées : c’est que la célébration le requiert avant tout, et le lui reprocher serait aussi vain que de faire grief à Job ou à Jérémie de n’être pas l’auteur des Psaumes.

Or il nous suffit de regarder une phrase de Cingria pour nous sentir mieux. Il en va comme d’une idée d’apéritif ou de bain turc _ rien que de voir la belle plastique de ces mots écrits nous fait du bien :

« Et ensuite ? Ensuite il se passe que le terrain se refait plat, et l’on remonte sur son engin. Il n’y a plus dès lors d’obstacle à faire une moyenne, fort agréable vitesse. On dépasse une gendarmerie, on dépasse un élevage de chiens, quelques cloches à melon qui luisent noblement dans le soleil de cinq heures. Et puis il y a une descente, jusqu’à un torrent et un pont. Je crois que c’est une frontière de rossignols, cet endroit, car on ne peut s’empêcher de prendre pied pour rendre hommage à un concert d’oiseaux si impressionant ».

Au cœur de l’œuvre de Charles-Albert Cingria, il y a cette adhésion fondamentale qui évoque la plénitude byzantine. Certes et à de nombreuses reprises vous l’entendrez fulminer et tempêter contre les choses ou les gens qui l’horripilent. Il peut entretenir de terribles colères passagères, traverser des passes de désarroi – « L’âme est triste – je suis comme une route qui dégèle – il pleut du pétrole » -, ou ressentir comme chacun les atteintes du temps qui passe :

« Au lendemain de mes vingt-cinq ans je me suis aperçu que réellement ma barbe était plus forte que la veille. C’est vraiment extrêmement douloureux de vieillir. Et dire qu’au lieu de s’arrêter ça continuera toujours. J’y pense avec effroi la nuit quand des Allemands causent bruyamment à côté de ma chambre ou que de stupides messieurs anglais sifflent des airs banals ».Il peut être acerbe, sévère jusqu’à l’injustice, dire de telle personne qu’elle est « tout à fait nulle », quitte à convenir du contraire tout à l’heure – « Oui, mais tout à l‘heure est tout à l’heure, et ce n’est pas maintenant ».

Pour l’essentiel, cependant, c’est sous le signe d’un accord profond avec l’Univers que se place ce clochard céleste apparemment détaché de tout et connaissant pourtant, dans sa misère richissime, le prix de chaque chose. Docteur honoris causa des universités buissonnières, il préfère la compagnie des petits enfants de Lavaux ou du Luxembourg à celle des pontes académiques. Enfin accordons-lui le dernier confort de l’imaginer réincarné sous la forme d’un chat sauvage à sa sieste de haute songeuse civilisation. L’éternité, jusqu’à la fin de l’après-midi, sera sa demeure.

Ce texte a paru initialement en décembre 1993 dans le numéro 491 de la Nouvelle Revue Française. Il a été repris en préface à l’anthologie parue à L’Escampette en 1995. -

Liquidation

…Tout doit disparaître, m’étais-je dit en caressant ses cheveux doux, c’était ma petite princesse égyptienne et deux mille ans et des poussière après cette aube au bord du Nil je reste toujours ému par son épaule affleurant les draps, dans le trépidement des avions, tout doit disparaître, me dis-je en me rappelant que nous avons passé la nuit dans ce putain de motel d’Atlanta, demain nous descendrons dans les tombeaux de la Vallée des Rois si le vol d’Egyptair ne se crashe pas, ma main prend la sienne comme pour la retenir, ses bracelets tintent doucement sous le drap bleu et j’oublie un instant que tout doit disparaître…

Image: Philip Seelen

-

Merveille des merveilles

D'un vers de Schlunegger, poète suicidé, et de L’Elégance du hérisson

Une paire de vers me revient tout le temps, qui m’est devenue comme un fragment de psaume se répétant malgré moi presque tous les jours:

Merveille des merveilles, sous le lilas fleuri

Merveille, je m’éveille…

C’est le poète romand Jean-Pierre Schunegger qui en est l’auteur, Schlunegger que je voyais tous les jours, lorsque j’étais collégien, sur la ligne 6 du trolleybus reliant les hauts de Lausanne au centre ville, Schlunegger qui me faisait l’effet d’une espèce d’ours russe doux en canadienne, avec sa serviette de prof et sa pipe éteinte, Schlunegger qui a vécu quelque temps dans le val suspendu de La Désirade, où il écrivit La chambre du musicien, Schlunegger qui s’est jeté d’un pont de la région, Schlunegger dont il ne me reste que ces vers :

Merveille des merveilles, sous le lilas fleuri,

Merveille, je m’éveille.

Le souvenir du lilas me revient ce matin à cause de la neige de pétales de camélia sur la mousse d’un temple de Kyoto, évoquée dans un film d’Ozu que cite Muriel Barbery dans L’Elégance du hérisson, au blanc de laquelle fait écho la neige de ce matin sur les monts de Savoie, de l’autre côté du lac aux eaux dormantes.

Et toute la poésie de ces choses infimes constituant la « merveille des merveilles » me revient aussi, tandis que j’écoute It’s only a Papermoon de Lester Young, en revenant à ces lignes que j’ai soulignées dans L’Elégance du hérisson (p.93-94) évoquant le rituel d’un inhabituel thé matinal de deux bonnes dames : « Ces instants où se révèle à nous la trame de notre existence, par la force d’un rituel que nous reconduirons avec plus de plaisir encore de l’avoir enfreint, sont des parenthèses magiques qui mettent le cœur au bord de l’âme, parce que, fugitivement mais intensément, un peu d’éternité est soudain venu féconder le temps. Au dehors, le monde rugit ou s’endort, les guerres s’embrasent, les hommes vivent et meurent, des nations périssent, d’autre surgissent qui seront bientôt englouties et, dans tout ce bruit et toute cette fureur, dans ces éruptions et ces ressacs, tandis que le monde va, s’enflamme, se déchire et renaît, s’agite la vie humaine. Alors buvons une tasse de thé… »

Et plus loin : « Où se trouve la beauté ? Dans les grandes choses qui, comme les autres, sont condamnées à mourir, ou bien dans les petites qui, sans prétendre à rien, savent incruster dans l'instant une gemme d’infini ? »

Et ceci, tiré des Sœurs Munakata d’Ozu : «La vraie nouveauté, c’est ce qui ne vieillit pas malgré le temps ».

Alors la concierge philosophe Renée, l’une des protagonistes de L’Elégance du hérisson, de conclure : « Le camélia sur la mousse du temple, le violet des monts de Kyoto, une tasse de porcelaine bleue, cette éclosion de la beauté pure au cœur des passions éphémères, n’est-ce pas ce à quoi nous aspirons tous ? Et ce que nous autres, Civilisations de l’Ouest, ne savons atteindre ? La contemplation de l’éternité dams le mouvement même de la vie »…

Muriel Barbery. L’Elégance du hérisson. Gallimard, 359p. -

L'instant et le lieu

Entretien avec Pierre-Alain Tâche

L’oeuvre de Pierre-Alain Tâche, riche d’une trentaine de titres, s’inscrit dans la postérité romande de Gustave Roud et de Philippe Jaccottet, dont elle partage l’enracinement naturel et les résonances intimes, tout en s’ouvrant à d’autres lieux et harmoniques, à d’autres parentés aussi, latentes ou revendiquées, de Pierre Reverdy à Pierre-Jean Jouve, en passant par ces grappilleurs d’instants et de lieux que sont Charles-Albert Cingria ou Jacques Réda. Pour éclairer les tenants et les visées de son activité créatrices, le poète lausannois a bien voulu répondre à nos questions qui devaient englober, aussi, le statut actuel de la poésie.

- Comment la poésie est-elle entrée dans votre vie, avant que vous n’entriez « en poésie » ?

- Peut-être bien par la lucarne de ce galetas qui m’a tenu lieu de chambre, chez mes parents, dès mon jeune âge ! J’y contemplais, de mon lit, les étoiles, dont il me semblait entendre le chant libre et si lointain qu’il m’ouvrait tout l’espace. Car telle était l’aspiration de l’enfant que j’aurais voulu rester : rêver les yeux ouverts, jeter les cahiers au feu, dialoguer avec les oiseaux. Une aspiration confuse à la liberté de l’imaginaire : la poésie n’a peut-être d’abord été que cela - garante de cela.

Je me souviens de grandes journées d’été, au bord du lac ou à la montagne. La nature était comme une source : je m’y plongeais avec confiance, avec naïveté aussi, mais j’y cherchais déjà une respiration plus vaste. Il y eut quelques instants liés à un sentiment d’unité heureuse, de plein accord. Il y eut aussi les premiers émois. (C’est ainsi que je dis, aujourd’hui, mais je sais qu’ils ont laissé trace, qu’ils ont fini par susciter le désir d’écrire.)

Et les livres, direz-vous ? Les programmes scolaires m’ont fait découvrir Villon, Ronsard, du Bellay, La Fontaine - on aborderait, plus tard, Lamartine, Musset, Hugo, avant d’effleurer Baudelaire. Je lisais peu de poésie, à l’époque. J’avais fait quelques découvertes grâce à la modeste bibliothèque familiale : Les soliloques du pauvre de Jehan Rictus (j’ai songé à les imiter, sans vraiment passer à l’acte), Paroles de Jacques Prévert...Une culture populaire, en somme, pour un adolescent qui ne dédaignait pas les romans populistes. Et puis, un jour, ce fut Rimbaud - le séisme Rimbaud, qui n’a pas été causé par l’école. J’étais fier de ma découverte ; j’en portais le secret ; j’étais, d’un coup, entré en poésie. (Mais, c’est chez le José-Maria de Heredia des Trophées - on nous avait fait apprendre par cœur La Trebbia et Les conquérants - que je m’en fus - avec prudence ? - chercher mes premiers modèles formels !)

- Qu’est-ce qu’un poème selon vous ?

Un espace à aménager entre soi-même et « ce qui est », devant soi et, le plus souvent, comme au revers des choses ; un peu d’inconscient sauvé par la conscience, dans une forme à inventer, qui le recueillera ; une hypothèse informulée et pourtant attentive ; une tentative de jeter « par-dessus le vide les liens les plus robustes entre le réel palpable et décevant et le réel secret, fascinant, inaccessible » - et c’est Reverdy que je cite ici, me souvenant avoir mis ces mots en exergue de L’élève du matin, sans qu’ils aient pris une ride à mes yeux, depuis lors.

Mais, le poème est aussi le lieu d’un équilibre à conquérir, à ménager sur la page, par l’écriture ; un espace où la scansion, délivrée d’un formalisme étroit, doit trouver sans cesse sa justification, doit inventer quelque chose qui soit de l’ordre du chant. Disant cela, je ne néglige pas l’ambition d’un sens (à la condition qu’il soit dévoilé, plutôt que conquis) ; mais je veux indiquer qu’il n’y a pas, pour moi, de poésie sans musique.

- Quelles sont les sources de votre lyrisme personnel ?

- L’instant. Des instants. A travers eux, l’inattendu, l’imprévu - mais n’est-ce pas plutôt l’imprévisible, quand l’essentiel naît d’une association d’images ou de mots qui ne peut être pensée, quand l’enjeu, au moins dans un premier temps, n’est pas tant de dire que d’être dit ?

A travers eux, encore, des lieux, d’un bout à l’autre de l’horizon européen, dans l’épaisseur de leur humanité, de leur culture. Et puis, comme un enracinement plus profond du regard, en Anniviers, à la faveur d’une ancienne et durable connivence. C’est que les lieux ne se livrent pas volontiers au premier abord - et c’est pourquoi je refais toujours volontiers les mêmes voyages.Pour l’essentiel, donc, des paysages, des êtres, qui font que quelque chose advient qui rend possible, comme l’a bien vu Marion Graf, « une expérience conduisant au seuil d’une connaissance ». J’aurais pu dire : un don - lesté d’une interrogation, parfois d’une inquiétude, et pouvant ouvrir au mystère d’une présence qui s’offre (et je préfère ici me répéter pour ne pas trahir), « hors de toute limite et à profusion », pour qui consent à « la laisser respirer dans un regard désencombré ».

- Dans quelle parenté poétique, littéraire ou simplement humaine vous situez-vous ?

- Je serais bien sûr ingrat de ne pas reconnaître une dette envers Gustave Roud et Philippe Jaccottet. Je sais mieux ce que je leur dois aujourd’hui que ma reconnaissance peut s’inscrire dans une plus juste distance. On trouve d’ailleurs trace de leur influence dans mes premiers livres. J’aurai mis longtemps à m’en déprendre - non tant par goût du reniement (ce n’est pas mon genre !) que par besoin de définir, si possible, une aire qui m’appartienne en propre.J’ai commencé à y voir plus clair, me semble-t-il, après avoir lu Reverdy. La pratique jubilatoire de Cingria, la découverte d’Ungaretti, de Montale, puis de Pessoa, m’auront donné du champ - mieux : de l’espace ! Et puis, il y eut Pierre Jean Jouve - pourtant si fortement marqué par la faute, dont il m’aidera pourtant à m’affranchir ! Mais les rencontres décisives ont, à mes yeux, été celles de Jean Follain, en qui je reconnais un véritable maître, et, plus tard, de Jacques Réda, dont la voix généreuse (tous genres confondus) n’a cessé de me conforter dans l’idée que la poésie, n’est pas vouée au manque, à la perte, au peu, mais qu’elle est toujours prête à surgir où l’on ne l’attend pas, si l’on veut bien qu’elle y soit ! Je lui dois une bonne part de la liberté que je m’accorde.Je puis dire, aujourd’hui, que j’ai peine à imaginer une poésie exsangue, se refusant au foisonnement du réel ou se retranchant des circonstances de la vie (qu’elles soient graves ou légères) - et même de l’histoire ou du siècle ; et de tout ce qui peut concourir au déchiffrement qui lui incombe, qu’il s’agisse de textes littéraires, de musique ou de peinture…

- Y a-t-il, selon vous, une poésie qu’on puisse dire romande ? Et à quoi se reconnaît-elle alors ?

- On sait les esprits divisés sur la question. Le concept même de littérature romande aurait du plomb dans l’aile ! Dans une préface à l’anthologie parue chez Seghers (La poésie en Suisse romande depuis Blaise Cendrars, présentée par Marion Graf et José-Flore Tappy), Bruno Doucet,

s’autorise de l’avis de Jean Starobinski faisant état d’« un décalage fécond », à propos de l’écrivain romand, pour décrire ce dernier « comme inclus de plein droit dans la littérature d’expression française », mais revendiquant le « principe d’une différence essentielle ». Bertil Galland pouvait, en 1986, en déduire l’existence d’une poésie qui cherche à « vaincre l’isolement sans renoncer à l’intériorité qui lui est chère ». J’ai longtemps vu, dans cette particularité, dont subsiste des traces, la justification d’une différence. Je fus donc longtemps de l’avis - et contre celui de Mercanton, lequel se réclame de l’appartenance à une langue pour constater qu’il n’y a pas de langue « romande » - qu’il existe une littérature romande. Sans céder, pour autant, aux arguments polémiques que j’ai pu entende depuis lors, je ne suis pas sûr qu’une spécificité suffisamment marquée le justifie encore, s’agissant de la poésie qui s’écrit ici, aujourd’hui. Il resterait une commune appartenance à un pays. C’est peut-être beaucoup - et je revendique une différence : elle tient au fait que, décidément, je n’écris pas nulle part -, mais ce n’est plus suffisant. Sinon pour justifier la réalité d’une poésie en Suisse romande.

L’abolition d’une hiérarchie longtemps entretenue par nos voisins français relève-t-elle de l’utopie ? Je n’en sais rien. Je veux bien tenter d’y croire. Mais il faudrait, pour qu’elle advienne, que la poésie « romande » trouve en France une plus large diffusion, qui pourrait seule rendre vain le débat !

- Quelle place assignez-vous à la poésie dans l’univers de parole vilipendée qui est le nôtre ?

- Une place menacée, certes, par une parole de plus en plus confisquée au profit (c’est le cas de le dire !) du seul discours (politique, économique, technique) lié au culte de la consommation. Mais aussi, par contrecoup, une place comme assurée d’une légitimité accrue.

La poésie n’a que faire de l’avoir : elle est à l’écoute de l’être. Elle n’acquiert pas : elle accueille, elle reçoit - et en cela, déjà, ne participe pas « à la mise en spectacle de la réalité et à sa falsification ». Elle tend ainsi à préserver d’une déconstruction programmée la vérité, à laquelle il faut bien croire, tout en sachant qu’elle est affaire de convictions ; d’une vérité conçue comme un absolu qui pourrait bien être la face lisible de notre liberté (ou qui le deviendra). J’ai retenu les mots de Fabio Pusterla, parus dans ces mêmes colonnes. Il ajoutait : « Ce faisant la poésie s’avance naturellement à contre-courant, de façon parfaitement isolée et en semi-clandestinité ». Nous ne sommes pas loin d’une forme de résistance ; elle est rendue possible par le fait que « la poésie ne s’établit qu’en rapports individuels ». Sa force est d’activer d’autres circuits, de parier sur eux. On ne s’étonnera pas, cela étant, qu’elle représente pour tout régime politique, qu’il soit de gauche ou de droite, un potentiel de subversion qu’il finit par prendre en compte, dans des situations extrêmes. Le poète, alors, n’a d’autre choix que de devenir un témoin. Je ne crois pas me bercer d’illusions en affirmant que, sans en tirer gloire, nous sommes de plus en plus nombreux à nous accorder, aujourd’hui, sur ce point.

- Que pensez-vous de la pensée de François Cheng, selon lequel il ne saurait y avoir de beauté sans bonté ?

- Sous la plume d’un écrivain qui se définit lui-même comme « un homme sans prévention et sans cuirasse », la bonté devient une justification de l’être. Elle accède à cette dimension d’harmonie dont la beauté, me semble-t-il, est indissociable. François Cheng ainsi me paraît avoir cent fois raison. La beauté est un équilibre lumineux. Elle est donnée de l’intérieur. La bonté, alors, est le surcroît qui la manifeste. (On comprendra dès lors que je sois peu sensible à la beauté du diable !) François Cheng m’invite à poursuivre la réflexion ; à me demander qui ose encore, de nos jours, évoquer la beauté ? C’est, en tous les cas, une notion révoquée par le discours convenu des arts plastiques - pour lequel elle renvoie à une culture que condamne une idéologie à révoquer. Comme si une théorie avait pouvoir d’abolir une réalité. Allons donc ! S’il n’y a plus de place, sur cette terre, pour la beauté - alors même que je la vois partout présente, offerte -, ne serait-ce pas le résultat d’une confiscation ? Le mouvement qui nous porte vers elle n’a pas tari. On voudrait simplement nous faire croire qu’il ne peut plus être sous-tendu par une valeur morale positive. La négation, pour ne rien dire de la violence (dont je n’ignore ni ne néglige l’omniprésence), n’a pas pouvoir d’éradiquer la beauté qu’elles recouvrent, parfois, d’un voile sombre. Et puis, je crois, décidément, que le monde ne peut se passer de notre acquiescement et qu’il rayonnera toujours pour un regard empreint de bonté.

- Qu’aimeriez-vous transmettre par le truchement de votre œuvre ? Et qu’est-ce plus précisément que le « lieu » de votre poésie ?

- Vous parliez, au début de cet entretien, d’« entrer en poésie ». L’expression ne doit rien au hasard, qui renvoie au seuil qu’implique tout engagement, au pas qu’il faudra faire, à l’écart qui en résultera. Vous ne le savez pas, mais vous ne pourrez plus quitter cette voie. (Rimbaud demeure une exception !) Parce qu’elle est chemin de vie, qu’elle est indissociable de votre vie. Voilà pourquoi, sans doute, je n’ai pas vraiment l’ambition de transmettre autre chose que le poème lui-même - car la poésie est vécue en termes d’expérience et non en tant que message. Je voudrais prêcher par l’exemple, suggérer une complétude, donner des gages à ceux qui seraient prêts à s’ouvrir, à risquer, à tenter de voir. Je pourrais même, si cela devait avoir quelque sens pour le lecteur, agencer quelques éléments d’une poétique de l’instant. Je me situerais alors à cette intersection immatérielle de l’espace et du temps, où se joue notre pleine présence au monde ; parce que c’est là le « lieu » d’un instant absolu, qui nous relie à l’unité de ce qui est - au Tout, si l’on veut, et dans la seule éternité qui nous soit acquise. C’est, du moins, ce que j’aurai vécu, parfois - comme une brûlure inoubliable.

Ainsi, l’instant est-il, probablement, le vrai « lieu » de ma poésie. A moins que ce ne soit, en dernier ressort, le poème lui-même où, métaphoriquement, se mêlent, à la limite d’une lagune imaginaire, les eaux claires de l’inconscient et les courants obscurs du réel.

Livres

d’Heures

La lecture de Pierre-Alain Tâche est un croissant bonheur, et c’est dans la lumière limpide de celui-ci, après les régulières parutions récentes de Sur la lumière en Anniviers, L’intérieur du pays et Nouvel état des lieux, que nous publions ces poèmes à venir dans son prochain recueil intitulé Roussan, trente-troisième d’une œuvre inaugurée en 1962 avec Greffes, suivi de La boîte à fumée en 1964 et de Ventre des fontaines en 1967.

Il y a comme une suite enluminée de Riches Heures dans l’oeuvre de Pierre-Alain Tâche, qui serait à la fois d’un promeneur et d’un grappilleur de sensations, d’un amateur au sens fort de celui qui aime en ami et en amoureux, sous le signe d’Eros, d’un arpenteur des lieux et des arts, d’un veilleur aussi à l’attentive présence, d’un sourcier de vocables raffiné, parfois jusqu’à la rareté précieuse, que l’humour et la sagesse acquise ont de mieux en mieux porté au naturel et à la simplicité.

De la porte d’à côté aux plus lointaines balades, de son bercail lausannois où l’homme de la Cité a fait carrière de juge, aux lumières d’Orta, de Vienne ou de Vermeer, des moineaux du jardin aux chiens d’Argolide, Pierre-Alain Tâche multiplie son envol de poète, tel « celui qui veut vivre », dont Pierre Jean Jouve son pair avéré disait aussi : « celui qui unifie »…

LECTURES

CHOISIES

Ventre des fontaines. L’Age d’Homme, la Merveilleuse Collection, 1967.

L’élève du matin. Galland, 1978.

Le dit d’Orta. La Dogana, 1985.

Buissons ardents. Encres et dessins de Jean-Paul Berger. Empreintes, 1990.

Noces de rocher. Dessins de Martine Clerc. Empreintes, 1993.

Le rappel des oiseaux. Empreintes, 1998.

Reliques. La Dogana, 1997.

L’état des lieux. Empreimtes, 1998.

Chroniques de l’éveil. Préface de Patrick Amstutz. L’Aire bleue, 2001.

L’inhabité, suivi de Poésie est son nom et de Celle qui règne à Carona. Préface de Christian Doumet. Empreintes, Poche Poésie, 2001.

Sur la lumière en Anniviers. Fusains de Martine Clerc. Empreintes, 2003.

L’intérieur du pays. Préface de Christophe Calame. L’Age d’Homme, coll. Poche suisse, 2003.

Nouvel état des lieux. Empreintes, 2005.

Cet entretien et ses compléments constituent l'ouverture de la livraison d'été du Passe-Muraille, No 70.Un nouveau livre de Pierre-Alain Tâche, sa première prose de poète musicien, vient de paraître aux éditions Zoé, sous le titre de L'Air des hautbois.

-

Au Lamartine

Il ne faudrait pas se leurrer : l’inspiration,

ce n’est que souffle d’un ventilateur,

qui brasse un temps fané sur le comptoir

où sont des verres taillés, un siphon bleu ;

et l’air qu’il lisse agite des lauriers

que ne recherche plus la main d’Alphonse,

assis sur un rocher, dans la peinture.

Il a, depuis, tout un val à son nom,

sans compter Milly, si cher à son cœur

- et pourtant, c’est ici qu’il aime à méditer,

interpellant les buveurs de petits cafés,

qui ne savent de lui que cette plume immense

et trempée, sur le quai, dans l’encre du terreau,

lance fichée devant la double page

où les fleurs à venir signeront le printemps.Ce poème de Pierre-Alain Tâche est tiré de Roussan, paru aux éditions Empreintes.

Thierry Vernet. La bouteille d'eau. Huile sur toile.

-

Intimité

LE paradis est sous le drap du ciel. Le paradis est dans tes bras. Le paradis est dans la lumière tamisée de la chambre. Le paradis est dans l’orbe du jour. Le paradis est dans la nacelle du sommeil. Le paradis est ce matin gris suprême. Le paradis est une main sur une joue endormie. Le paradis est un regard qui s’éveille.

Le paradis est une femme au petit chien. Le paradis est une paire de petites filles pestes ou de garçons têtus. Le paradis serait que tout ça dure sans durer. -

Les fioles

Mademoiselle me les désigne sur la terrasse du Grand Hôtel de Berg am See, là où son Rainer Maria s’en venait lézarder.

A ce propos j’ai du mal à comprendre qu’elle en ait pincé pour ce furet déprimé, mais il devait avoir un truc à lui, ça je soupçonne.

Quant aux lascars qu’elle me charge de rabattre dans le cabinet aux fioles, elle les choisit d’un oeil plus que sûr, et c’est là que tu vois la salope, mais enfin tu sais ce que je pense d’un peu toutes.

Cela dit ce que j’en pense n’a pas de poids à côté de son argument massue, soit cent francs suisses au donneur et la moitié pour mes colles.

La situation étant ce qu’elle est même en ces lieux à milliards, je les amène facile, d’autant que la rumeur s’est répandue et que c’est quand même autre chose que le sang à la Croix-Rouge avec la spécialiste qui te trouve pas la veine.

Quand ils s’y mettent derrière le paravent, je leur raconte ce qu’elle fait des fioles et ça les épate. La rumeur fait état d’une espèce de vampire, mais c’est du charre. Je leur garantis qu’elle n’en a qu’au parfum de la chose; et j’en ai la preuve, vu que c’est moi, les fioles, qui les rince.

Peinture: Leonor Fini -

Schubert

Il/elle écrit à elle/il que son absence lui manque plus que jamais ce soir mais que tout à l’heure il y aura Schubert entre eux. Elle/il lui avait dit que Schubert était le musicien d’entre tous qui lui avait donné le sentiment d’écrire spécialement pour elle/il, et c’est dans ce sentiment qu’il/elle se remet toujours au piano en pensant à elle/il, plus précisément : qu’il joue pour elle/il, depuis sa disparition.

JLK : aquarelle d’après un motif de Stéphane Zaech -

Le cheval bleu pétrole

Les petits enfants

Les petits enfants qui tombent du balcon

Toute leur enfance défile dans leurs yeux

Elle est courte et ils s’ennuient même un peu

Alors ils regardent ce qui se passe autour d’eux

Ils s’échappent, ils volent devant les fenêtres

Ils disent bonjour

À tous les locataires

On les invite à venir prendre un verre

Ils disent d’accord mais ils ne restent qu’un instant

Poème d’Alain Bashung

Image : Frédérique Kirsch-Noir -

Le jardin suspendu

« Le palimpseste de la mémoire est indestructible »

(Baudelaire)

Ce que je vois d’abord est un jardin, et la maison dans ce jardin, et cette lumière dans la maison, mais la maison semble flotter au milieu de l’eau et c’est pourquoi je me dis que cette image me revient peut-être d’un rêve...

Ce rêve serait celui d’un premier souvenir, revenu par cette image peut-être resurgie d’un récit qu’on nous aurait fait de ce temps-là, mais le jardin sous l’eau relèverait d’une vision plus ancienne - je le comprends maintenant.

J’aurai donc anticipé : avant le jardin il y avait d’abord l’eau cernant la maison, à laquelle on parvenait au moyen de fragiles passerelles qu’à l’instant je me rappelle avoir souvent parcourues en rêve, tantôt au-dessus de l’eau et tantôt sur le vide angoissant, et le jardin n’apparaîtrait qu’ensuite…

Or, ces détails de l’eau et de la maison, des passerelles et du jardin relancent bel et bien le récit possible de tout ce passé que je retrouve à chaque nouvelle aube avec plus de précision : les passerelles sont faites de planches de chantier disposées sur des blocs de parpaing autour de la maison dont on achève les travaux; ensuite le jardin séchera, dont le grand pommier abritera bientôt le landau du nouvel enfant.

Et chaque détail en appelle un autre : tout se dessine chaque jour un peu mieux. On prend de l’âge mais tout est plus clair et plus frais à mesure que les années filent : on pourrait presque toucher les objets alors qu’on s’en éloigne de plus en plus, et les visages aussi se rapprochent, les voix se font plus nettes de tous ceux qui ne sont plus.

Tant de temps a passé, mais ce matin je les retrouve une fois de plus, ces visages et ces voix. Tout a été inscrit dès le premier souffle, pourtant ce n’est qu’à l’instant que je ressuscite ce murmure, ces voix au-dessus de moi puis autour de moi, ces voix dans le souvenir qu’on m’a raconté de ce jour de juin se levant, ces voix dans la confusion des pleurs de la première heure, ces voix et ces visages ensuite allumés l’un après l’autre dans les nuits suivantes comme des lampes à chaleur variable, ces visages étranges, ces visages étrangers puis reconnus, ces visages et ces voix qui sont comme des îles dans l’eau de la maison - et je note tout ce que j’entends et que je vois au fur et à mesure que les mots me reviennent.

Le mot LUMIÈRE ainsi me revient à chaque aube avec le souvenir de toujours du chant du merle, alors même qu’à l’instant il fait nuit noire et que c’est l’hiver. Plus tard je retrouverai la lumière de ce chant dans celui de Jean-Sébastien Bach que relance le dimanche matin une cantate de la collection Disco-Club de notre père, mais à présent tout se tait dans cette chambre obscure où me reviennent les images et les mots que précèdent les lueurs et les odeurs.

Cela sent le pain chaud et la chair d’enfant : cela sent mon grand frère qui est encore petit. Nous sommes dans l’eau de l’intérieur de la maison. La mère et le père sont indistincts, sauf par la voix et l’odeur, ou par le toucher des mains et des joues. Ce n’est que plus tard que le père sentira la cigarette Parisiennes et qu’à la mère seront associées les odeurs de cuisine ou de lessive ou d’eau de lavande le dimanche avant le culte. Pour l’instant ce ne sont encore que des ombres ou des lampes autour de moi. Et d’ailleurs que cela signifie-t-il : moi ? Ce n’est qu’après qu’on essaie de se représenter ce chaos originel et de l’arranger tant bien que mal. Pour l’instant on n’est qu’une oreille ou qu’un nez ou que des yeux au bout des doigts.

Tout est sensation, et plus tard seulement viendront les images et les mots et plus tard encore reviendront les sensations par les images et les mots. Mais comment tout cela-t-il vraiment commencé ?

Plus tard seulement me sera racontée l’histoire du serpent dans le jardin, du landau et de la terreur de la jeune fille, bien avant l’histoire de l’école du dimanche. Mais en attendant ce qui est sûr est que seule l’odeur de la pomme, dans l’herbe ou je la ramasserai plus tard sous le pommier qui sera le premier vaisseau de nos enfances, seule cette odeur me reste. Et peut-être, alors, mon culte des draps frais me vient-il de là ? Mon goût du vert sur fond gris et des églises silencieuses ? Mon besoin de tout réparer ? Je ne sais ce qui m’a été donné ce jour-là dans le landau menacé par le serpent : peut-être une conscience ? Une première intuition personnelle ? Mon impatience de tout expliquer ou plus exactement : de tout nommer pour séparer le clair de l’obscur et le dehors du dedans ? Que sais-je ?

Mon frère aîné, dans son pyjama de garçon, ne sera jamais freiné par aucune question. Mon frère est un soleil, constate-t-on en ces années de guerre, mon frère se lève dans son parc et parle à tort et à travers, mon frère agit et ne se regarde pas. Mon frère ne sera jamais pour moi que cette question qu’il n’a pas voulu se poser. Lorsque les cendres de mon frère ont été dispersées dans le Jardin du Souvenir, j’ai ressenti cet abandon du Nom comme une atteinte personnelle, mais aurai-je jamais rencontré mon frère ?

Au milieu de la maison, donc au cœur de l’eau, se trouve le fourneau de fonte qui a l’air d’un cuirassier à l’ancre et dont la porte est percée d’un hublot de verre dépoli par lequel on voit la lueur du feu.

On sait que le feu est un danger, mais ce n’est pas ce qui fait le plus peur, tandis que les hommes noirs venus de dehors et qui transportent les sacs de charbon à travers la maison, noirs sous leurs capuchons baissés, sont aussi effrayants que la menace, pour les enfants, d’être enfermés un jour ou l’autre dans la cave à charbon.

Le mot DEHORS évoquera longtemps un monde mystérieux où s’affairent les pères et les oncles. Dehors il fait encore nuit, en hiver, au moment où les pères et les oncles franchissent le seuil des maisons avant de réapparaître le long des routes enneigées ponctuées de réverbères jaunes, soufflant chacun sa buée ou sa fumée de cigarette pendant que, dedans, les mères et les tantes remettent du charbon ou du bois dans les fourneaux.

En ce temps-là, les mères et les tantes restent dedans à s’occuper de leur ménage et des enfants qui demandent plus de bras qu’on en a - surtout quand il y en a quatre, ne manque de relever notre mère, et nos tantes en conviennent.

Notre mère n’a que deux bras, mais il lui en faudrait quatre fois plus et quatre fois plus d’argent pour nouer les deux bouts même si notre père fait son possible pour en ramener à la maison à la fin du mois. Notre mère et notre père se saignent pour nous, aurons-nous entendu dès ces années, en attendant que notre mère nous serine que jamais nous n’avons manqué alors qu’il y a tant de misère de par le monde et même chez nous.

Le mot DEDANS signifie qu’on est à l’abri ; chez nous, mais à l’abri de la misère, et la marque Le Rêve, en lettres anglaises peintes sur l’émail bleu du potager à bois jouxtant la cuisinière électrique, me revient comme un emblème des heures passées dans la chaleur odorante des matinées d’hiver à la cuisine, avant les années d’école.

C’est là, juché sur une sorte de haute chaise articulée et transformable en siège roulant, que j’entreprends mon attentive scrutation des choses et des gens. Le potager à bois marqué Le Rêve en est un bon départ, et les préparations culinaires de ma mère ne cessant en même temps de dire : vite il me faut faire ceci, schnell il me faut faire cela. Le potager est une sorcière et ma mère est la fée en tablier du logis. Plus tard j’identifierai les hautes pattes du potager Le Rêve à celles de la sorcière Baba Yaga dont le trépignement, à en croire mon grand frère, se fait entendre dans la forêt proche qui s’étend jusqu’en Russie où vient de s’éteindre le Petit Père des Peuples. J’aurai donc cinq ans à l’arrivée de Baba-Yaga du fin fond de la taïga, mon frère en comptera cinq de plus : plus que l’âge de raison, même s’il reste sensible à la férocité chatoyante des contes russes et se réjouit de m’en effrayer à mon tour en me les racontant dans le noir.

C’est comme ça qu’il me raconte, dans le noir, l’histoire des deux Ivan, le petit et le grand, deux frères comme nous, le petit qui rêve et le grand qui vole.

Le petit Ivan vient de s’endormir quand il voit le grand Ivan, appuyé à un rayon de lune, qui lui propose de l’emmener sur l’île où tout est possible, et tout aussitôt le petit Ivan, qui a répondu oui-da, se sent emporté dans les airs par le grand Ivan qui lui recommande de s’accrocher. Sur l’île où tout est possible, les deux premiers défis sont relevés par le grand Ivan, qui allume un feu pour y brûler son ombre avant d’y griller trois poissons qu’il n’a pas pêchés. Mais tout se gâte ensuite lorsque le petit Ivan prétend qu’il voit toujours l’ombre du grand Ivan et que les poissons n’y sont pas, sur quoi la pluie s’abat sur le feu du grand Ivan tandis que le petit Ivan, qui a sorti sa flûte de jonc, en joue pour faire cesser la tempête, au dam de son frère qui défie alors Baba-Yaga, surgie de son ombre, de montrer au petit Ivan de quel bois elle se chauffe. Baba-Yaga se chauffe au bois de mon grand frère, mais un jour mes larmes me sauveront la mise comme elles sauvent la vue de Michel Strogoff avec lequel je reviendrai en Russie bien plus tard.

À chaque aube me revient, du fond du corps, cette angoisse irrépressible qui est peut-être une affaire d’âge, et qui se dissipe avec le premier café en réactivant alors, étrangement, de très anciennes hantises de cataplasmes et de ventouses administrés à l’enfant cloué à plat ventre.

Comment a-t-on pu vivre dans ce tout petit corps de mollusque, et supporter tant de tribulations, et s’en relever si crânement ? Mais avant : comment est-on sorti de l’eau de la nuit sans crever de cet effroi ? Et ensuite, comment a-t-on franchi l’escalier de pierre séparant le dedans de la maison du dehors sans tomber dans le vide qu’on imaginait ?