De l’emblème qui signale les bons en ce pays. Où est évoquée la figure du Bon Maître par excellence. De la difficulté qu’il eut à soumettre une jeune sauvage à sa discipline.

Les bons se signalent, dans ce pays, par un poisson autocollé à l’arrière de leur voiture, de sorte qu’on est averti à chaque fois qu’ils nous dépassent: attention, il y a encore des bons dans ce pays.

Cet encore est plein de réjouissante menace, et c’est tout naturellement qu’il s’associe à mes yeux à la figure du Bon Maître, l’instituteur Cruchon, au moment où celui-ci s’approchait du pupitre de Mademoiselle Saligot jusqu’à ce que, tous tremblant un peu, elle et nous, le silence fût propice à la question qui se posait chaque semaine, savoir si mademoiselle avait encore saligoté ses affaires, auquel cas était brandie une fois de plus la menace de la fessée culotte baissée.

Assez étrangement, la menace de la culotte baissée ne semblait pas impressionner Mademoiselle Saligot, qui se contentait de tirer la langue à ceux qui la raillaient à ce propos; en revanche, nous devions être plus d’un à souhaiter la scène à force de la redouter, et peut-être le Bon Maître lui-même ressentait-il quelque chose d’inavouable, qui le faisait à la fois brandir et remettre à plus tard le jugement et l’exécution de la sentence ?

Le Bon Maître était pourtant la netteté personnifiée, et tout chez lui signifiait la droiture. De son âme régulière, sa blouse blanche immaculée était le visible symbole, et ses mains toujours propres, et jusqu’aux moindres annotations de sa claire écriture dans nos carnets, sévères mais justes.

La formule lui tenait d’ailleurs lieu de présentation dès le premier jour: il faut, enfants, que vous le sachiez, je suis sévères mais juste. Et d’années en année la réputation de Monsieur Cruchon s’était ainsi établie, qui avait fait de lui le type du Bon Maître sévère mais juste.

Cependant Mademoiselle Saligot ne lui avait pas moins tiré la langue, et ce dès la première fois où il l’avait menacée, quand il eut le dos tourné.

Le Bon Maître n’avait pu la prendre sur le fait, et jamais, ensuite, il ne fut assez leste pour se retourner à temps, mais il se doutait à l’évidence de quelque chose, il sentait que quelque chose lui résistait chez Mademoiselle Saligot, et pourtant il se gardait de donner trop d’importance à cette enfant de maçon sûrement destinée à végéter dans les zones obscures de la société tandis que ses bons sujets s’arracheraient de leur chrysalide pour s’envoler vers les hauteurs du Collège cantonal ou même de l’Université.

Pour autant, Monsieur Cruchon ne se dévouait pas qu’à ses bons sujets. Il entrait même comme une crainte dans sa relation avec eux, ou plutôt avec les lois non écrites des hauts quartiers d’où ils étaient le plus souvent issus. Cela relevait de la simple observation, toute pareille à celle qu’il aimait détailler à la leçon de sciences naturelles: les bons sujets venaient des zones villas à l’imprenable vue, de la même façon que certaines espèces prospéraient au soleil tandis que d’autres semblaient chercher par nature la pénombre et l’humidité.

Or, Monsieur Cruchon se gardait d’abandonner la gros de la classe à pareil déterminisme végétal. S’il respectait ses bons sujets, il vouait aux autres une façon de rude tendresse dans laquelle était englobée Mademoiselle Saligot.

Celle-ci, dans la classe, était en somme la fleur sauvage qu’il évitait de toucher, crainte à la fois de se polluer et de flétrir son fragile éclat de fille des marais, cette étincelle de diamant de vouivre, cette chair de petit mollusque bonifiant dans l’eau croupie,ce front pur sous les cheveux en bataille et ces yeux violets, ces dents de louve entre les lèvres, ce demi-sourire provoquant et terrifié d’où surgissait tout à coup la langue impertinente, enfin tout ce qui restait dissimulé dans la culotte de grosse laine et que j’avais imaginé, durant un délire de fièvre, sous la forme d’un feu d’algues où dansaient des serpents - et comment ne pas comprendre, alors, la réserve de Monsieur Cruchon ?

Quant à la réjouissante menace, elle continue de nous obséder cet après-midi. Nous avançons à pas lents sous les parapluie, entre les cyprès, derrière la voiture de l’ultime voyage du Bon Maître. Poisson autocollé sur la vitre arrière du corbillard propre en ordre. D’un doigt imaginaire sur la buée, je lui ajoute un trait. C’est une fente, le sourire équivoque de Mademoiselle Saligot nous promettant de retirer sa culotte au bord de la fosse, là-bas.

(nouvelle extraite du Sablier des étoiles. Campiche, 1999)

Le top 3 de François Bon

Le top 3 de François Bon

Lausanne. Théâtre de Vidy, jusqu’au 21 mars. Me-je-sa, 19h. Ve, 20h.30. Di, 17h.30. Durée :2h. Location : (021) 619 45 45 ou www.vidy.ch

Lausanne. Théâtre de Vidy, jusqu’au 21 mars. Me-je-sa, 19h. Ve, 20h.30. Di, 17h.30. Durée :2h. Location : (021) 619 45 45 ou www.vidy.ch

« J’ai assisté à la fin des visages », écrit le poète en colère, rappelant les « visages sortis et imprimés dans les torrents de montagne », auxquels a succédé « l’effacement par la graisse ». Et d’assener : « Les plus importants de mes compatriotes portent ce masque de bandit propret. De bandit de bureau qui culotte l’illégalité ».

« J’ai assisté à la fin des visages », écrit le poète en colère, rappelant les « visages sortis et imprimés dans les torrents de montagne », auxquels a succédé « l’effacement par la graisse ». Et d’assener : « Les plus importants de mes compatriotes portent ce masque de bandit propret. De bandit de bureau qui culotte l’illégalité ».

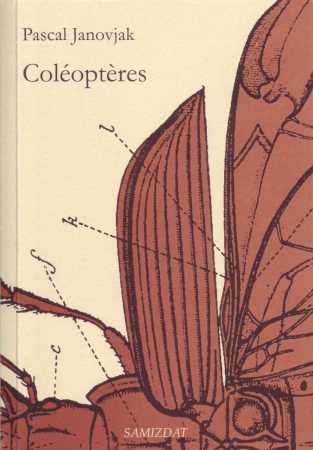

Pascal Janovjak. Coléoptères. Editions Samizdat, 127p. Genève, 2007.

Pascal Janovjak. Coléoptères. Editions Samizdat, 127p. Genève, 2007.

Le grand lyrisme est de partout et en consonance, comme l’illustre ici le « blues » profond, entre érotisme et élégie, d’une Angélique sans rien de diaphane, bien plutôt piaffante et craquante, tantôt enjôleuse et cajoleuse, tantôt incarnant la pasionaria qui rappelle que le printemps peut-être celui de l’amandier en fleurs (l’arbre en question étant féminin dans la langue grecque), mais aussi le décor tragique d’une exécution de résistant.

Le grand lyrisme est de partout et en consonance, comme l’illustre ici le « blues » profond, entre érotisme et élégie, d’une Angélique sans rien de diaphane, bien plutôt piaffante et craquante, tantôt enjôleuse et cajoleuse, tantôt incarnant la pasionaria qui rappelle que le printemps peut-être celui de l’amandier en fleurs (l’arbre en question étant féminin dans la langue grecque), mais aussi le décor tragique d’une exécution de résistant.

Des rues de Ménilmontant à la Bibliothèque de Babel

Des rues de Ménilmontant à la Bibliothèque de Babel - Que signifie pour vous le mot "exil" ? Comment vivez-vous la société ? Que cherchez-vous dans la compagnie des enfants et des laissés pour compte ? Et qu'y trouvez-vous ?

- Que signifie pour vous le mot "exil" ? Comment vivez-vous la société ? Que cherchez-vous dans la compagnie des enfants et des laissés pour compte ? Et qu'y trouvez-vous ?

Hubert Haddad. Le Nouveau Nouveau Magasin d'écriture. Editions Zulma, 634p.

Hubert Haddad. Le Nouveau Nouveau Magasin d'écriture. Editions Zulma, 634p.