Livre - Page 8

-

Comme un chant d'innocence

(Aux nouveaux semeurs de peste)Les vieux enfants sont alignéssous les drapeaux croisés,les rangs sont formés par les ans:les derniers nés devant,et là-bas tout au fond du tempsles vétérans plus lents -la lenteur venant du grand âgedes enfants les plus sagestombés aux plus fringants carnages…La guerre à l’antique était belle:on tuait noblement,on le faisait au nom de dieuxqui s’étripaient entre eux;le sang délicieux au ciboireétait un vrai nectar,on chantait même l’ennemien termes bien choisis…Je suis l’enfant dégénéréd’après les sacrifices,je ne veux pas de vos armées,et c’est sans argumentque je me déclare innocentde vos sacres et massacres -vos sempiternels maléficescommis au nom de l’éternelMammon maquereau de Babel...

(Aux nouveaux semeurs de peste)Les vieux enfants sont alignéssous les drapeaux croisés,les rangs sont formés par les ans:les derniers nés devant,et là-bas tout au fond du tempsles vétérans plus lents -la lenteur venant du grand âgedes enfants les plus sagestombés aux plus fringants carnages…La guerre à l’antique était belle:on tuait noblement,on le faisait au nom de dieuxqui s’étripaient entre eux;le sang délicieux au ciboireétait un vrai nectar,on chantait même l’ennemien termes bien choisis…Je suis l’enfant dégénéréd’après les sacrifices,je ne veux pas de vos armées,et c’est sans argumentque je me déclare innocentde vos sacres et massacres -vos sempiternels maléficescommis au nom de l’éternelMammon maquereau de Babel... -

L'Ouvroir

(Trésor de JLK)« Je vois encore mes camarades entassés sous les portraits de Marx, Engels et Lénine, harassés après un travail dans un froid qui descendait jusqu’à quarante-cinq degrés sous zéro, qui écoutaient nos conférences sur des thèmes tellement éloignés de notre réalité d’alors. Je pensais alors avec émotion à Proust, dans sa chambre surchauffée aux murs de liège, qui serait bien étonné et touché peut-être de savoir que vingt ans après sa mort des prisonniers polonais, après une journée passée dans la neige et le froid, écoutaient avec un intérêt intense l’histoire de la duchesse de Guermantes, la mort de Bergotte et tout ce dont je pouvais me souvenir de ce monde de découvertes psychologiques précieuses et de beauté littéraire ».(Joseph Czapski, Proust contre la déchéance)°°°« On peut croire à l’immortalité en regardant les films de Bergman… »(Jeanne Moreau)°°°« La mythologie moderne commence par une constatation éminemment négative: Dieu a créé le monde, l'homme a créé Auschwitz».« Le souvenir presque palpable, vivant, d'une tragédie mythique — depuis longtemps galvaudée dans d'autres régions du monde — emplit l'air doré. Avec la mort du Christ, une terrible fracture est apparue dans l'édifice éthique qu'est — si l'on peut dire — le pilier de l'histoire spirituelle de l'homme. Qu'est cette fracture ? Les pères ont condamné l'enfant à mort. Cela, personne ne s'en est jamais remis. »«Je sais que la souffrance de mon savoir ne me quittera jamais. »« Avez-vous remarqué que dans ce siècle tout est devenu plus vrai plus véritablement soi-même ? Le soldat est devenu un tueur professionnel; la politique, du banditisme; le capital, une usine à détruire les hommes équipée de fours crématoires; la loi, la règle d'un jeu de dupes; l'antisémitisme, Auschwitz; le sentiment national, le génocide. Notre époque est celle de la vérité, c'est indubitable. Et bien que par habitude on continue à mentir, tout le monde y voit clair ; si l'on s'écrie: Amour, alors tous savent que l'heure du crime a sonné, et si c'est: loi, c'est celle du vol, du pillage. »(Imre Kertesz. Être sans destin)°°°«C’est par ses péchés qu’un grand homme nous passionne le plus. C’est par ses faiblesses, ses ridicules, ses hontes, ses crimes et tout ce qu’ils supposent de luttes douloureuses, que Rousseau nous émeut aux larmes, et que nous le vénérons et le chérissons.»(Octave Mirbeau)°°°« Les grands sages sont tyranniques comme des généraux, tout aussi impolis et indélicats, car assurés de l’impunité. »(Anton Tchekhov, à propos de Tolstoï)°°°« Prie avec les lèvres de la révolte, avec le souffle des démons, avec le silence du désespoir. Prier du sein de l'irréparable, attendre de Dieu sa pâture à travers les branches emmêlées de l'impossible, est-il quelque chose de plus divinement humain ? Songe à ce que serait - j'imagine l'absurde - la prière d'un damné ? »(Gustave Thibon)°°°«Une seule chose a compté dans ma vie, aimer quelqu’un, être aimée de quelqu’un. J’ai vécu ou survécu grâce à cela. J’écris sur l’amour personnel, j’écris sur l’unique entreprise qui vaille au monde, aimer quelqu’un».(Catherine Safonoff)°°°Qu’entrevoit l’enfant au tréfonds de son sommeil ? Quel spectacle ravissant, qui la fait soudain éclater de son rire argentin au milieu de la nuit ?L’enfant au père, l’air résolu: « Allons, cheval, viens donc promenader ! »La mère, très fatiguée, s’étant réfugiée dans un fauteuil où elle se met à sangloter (les nerfs), l’enfant s’en vient vers elle et l’embrassant, lui demande d’un air bien grave: « Alors, dis-moi, tu as des problèmes ? »L’enfant au père: « Viens maîtressier, allons faire de l’écrition « .Ou encore: « Allez, Zorro, maintenant on ligote l’Indien au poteau de tortue ».».L’enfant les yeux au ciel : « Et le prénom de Dieu, c’est quoi ? »(2007)°°°«Je crois que si on était Satan et qu’on commençait à réfléchir pour essayer de trouver quelque chose pour en finir avec l’espèce humaine, ce serait probablement la drogue qu’on choisirait… »(Cormac McCarthy, Non ce pays n’est pas pour le vieil homme)°°°«Nous sommes appelés à sortir de nos cachettes de poussière, de nos retranchements de sécurité, et à accueillir en nous l’espoir fou, immodéré, d’un monde neuf, infime, fragile, éblouissant ».« Les Vivants n’ont pas d’âge. Seuls les morts-vivants comptent les années et s’interrogent fébrilement sur les dates de naissance des voisins. Quant à ceux qui voient dans la maladie un échec ou une catastrophe, ils n’ont pas encore commencé de vivre. Car la vie commence au lieu où se délitent les catégories. J’ai touché le lieu où la priorité n’est plus ma vie mais LA VIE. C’est un espace d’immense liberté… »«L’amour n’est pas un sentiment. C’est la substance même de la création ».(Christine Singer)°°°«On ne dénonce, en fait, que ce qu’on porte secrètement en soi-même.»«Ce n’est pas d’exister que je me sens coupable, mais d’exister tel que je suis. Fragile, incertain, contradictoire, minable. Bref, un chaos d’inconsistance. Et plus nuisible aux autres encore qu’à moi-même. Et condamné à faire avec ça».«Je suis en proie à un feu qui me dévore en même temps qu’il me cause un bonheur sans nom. Il me semble que le monde entier, à travers lui, m’habite et que je suis par là même avec tous et avec chacun. C’est un état que, si exténuant soit-il, je ne voudrais changer pour nul autre».(Georges Haldas)Peinture JLK: La nuit aux lucioles.

(Trésor de JLK)« Je vois encore mes camarades entassés sous les portraits de Marx, Engels et Lénine, harassés après un travail dans un froid qui descendait jusqu’à quarante-cinq degrés sous zéro, qui écoutaient nos conférences sur des thèmes tellement éloignés de notre réalité d’alors. Je pensais alors avec émotion à Proust, dans sa chambre surchauffée aux murs de liège, qui serait bien étonné et touché peut-être de savoir que vingt ans après sa mort des prisonniers polonais, après une journée passée dans la neige et le froid, écoutaient avec un intérêt intense l’histoire de la duchesse de Guermantes, la mort de Bergotte et tout ce dont je pouvais me souvenir de ce monde de découvertes psychologiques précieuses et de beauté littéraire ».(Joseph Czapski, Proust contre la déchéance)°°°« On peut croire à l’immortalité en regardant les films de Bergman… »(Jeanne Moreau)°°°« La mythologie moderne commence par une constatation éminemment négative: Dieu a créé le monde, l'homme a créé Auschwitz».« Le souvenir presque palpable, vivant, d'une tragédie mythique — depuis longtemps galvaudée dans d'autres régions du monde — emplit l'air doré. Avec la mort du Christ, une terrible fracture est apparue dans l'édifice éthique qu'est — si l'on peut dire — le pilier de l'histoire spirituelle de l'homme. Qu'est cette fracture ? Les pères ont condamné l'enfant à mort. Cela, personne ne s'en est jamais remis. »«Je sais que la souffrance de mon savoir ne me quittera jamais. »« Avez-vous remarqué que dans ce siècle tout est devenu plus vrai plus véritablement soi-même ? Le soldat est devenu un tueur professionnel; la politique, du banditisme; le capital, une usine à détruire les hommes équipée de fours crématoires; la loi, la règle d'un jeu de dupes; l'antisémitisme, Auschwitz; le sentiment national, le génocide. Notre époque est celle de la vérité, c'est indubitable. Et bien que par habitude on continue à mentir, tout le monde y voit clair ; si l'on s'écrie: Amour, alors tous savent que l'heure du crime a sonné, et si c'est: loi, c'est celle du vol, du pillage. »(Imre Kertesz. Être sans destin)°°°«C’est par ses péchés qu’un grand homme nous passionne le plus. C’est par ses faiblesses, ses ridicules, ses hontes, ses crimes et tout ce qu’ils supposent de luttes douloureuses, que Rousseau nous émeut aux larmes, et que nous le vénérons et le chérissons.»(Octave Mirbeau)°°°« Les grands sages sont tyranniques comme des généraux, tout aussi impolis et indélicats, car assurés de l’impunité. »(Anton Tchekhov, à propos de Tolstoï)°°°« Prie avec les lèvres de la révolte, avec le souffle des démons, avec le silence du désespoir. Prier du sein de l'irréparable, attendre de Dieu sa pâture à travers les branches emmêlées de l'impossible, est-il quelque chose de plus divinement humain ? Songe à ce que serait - j'imagine l'absurde - la prière d'un damné ? »(Gustave Thibon)°°°«Une seule chose a compté dans ma vie, aimer quelqu’un, être aimée de quelqu’un. J’ai vécu ou survécu grâce à cela. J’écris sur l’amour personnel, j’écris sur l’unique entreprise qui vaille au monde, aimer quelqu’un».(Catherine Safonoff)°°°Qu’entrevoit l’enfant au tréfonds de son sommeil ? Quel spectacle ravissant, qui la fait soudain éclater de son rire argentin au milieu de la nuit ?L’enfant au père, l’air résolu: « Allons, cheval, viens donc promenader ! »La mère, très fatiguée, s’étant réfugiée dans un fauteuil où elle se met à sangloter (les nerfs), l’enfant s’en vient vers elle et l’embrassant, lui demande d’un air bien grave: « Alors, dis-moi, tu as des problèmes ? »L’enfant au père: « Viens maîtressier, allons faire de l’écrition « .Ou encore: « Allez, Zorro, maintenant on ligote l’Indien au poteau de tortue ».».L’enfant les yeux au ciel : « Et le prénom de Dieu, c’est quoi ? »(2007)°°°«Je crois que si on était Satan et qu’on commençait à réfléchir pour essayer de trouver quelque chose pour en finir avec l’espèce humaine, ce serait probablement la drogue qu’on choisirait… »(Cormac McCarthy, Non ce pays n’est pas pour le vieil homme)°°°«Nous sommes appelés à sortir de nos cachettes de poussière, de nos retranchements de sécurité, et à accueillir en nous l’espoir fou, immodéré, d’un monde neuf, infime, fragile, éblouissant ».« Les Vivants n’ont pas d’âge. Seuls les morts-vivants comptent les années et s’interrogent fébrilement sur les dates de naissance des voisins. Quant à ceux qui voient dans la maladie un échec ou une catastrophe, ils n’ont pas encore commencé de vivre. Car la vie commence au lieu où se délitent les catégories. J’ai touché le lieu où la priorité n’est plus ma vie mais LA VIE. C’est un espace d’immense liberté… »«L’amour n’est pas un sentiment. C’est la substance même de la création ».(Christine Singer)°°°«On ne dénonce, en fait, que ce qu’on porte secrètement en soi-même.»«Ce n’est pas d’exister que je me sens coupable, mais d’exister tel que je suis. Fragile, incertain, contradictoire, minable. Bref, un chaos d’inconsistance. Et plus nuisible aux autres encore qu’à moi-même. Et condamné à faire avec ça».«Je suis en proie à un feu qui me dévore en même temps qu’il me cause un bonheur sans nom. Il me semble que le monde entier, à travers lui, m’habite et que je suis par là même avec tous et avec chacun. C’est un état que, si exténuant soit-il, je ne voudrais changer pour nul autre».(Georges Haldas)Peinture JLK: La nuit aux lucioles. -

Figures de contemplation

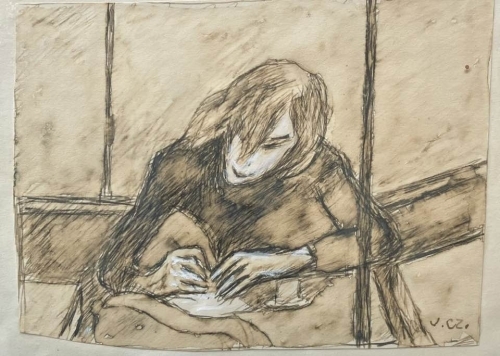

Le vert et le rouge sont dites couleurs de la passion, qui composent ici, dans la forme, accentuée par des cernes noirs, de six poires posées sur un guéridon noir adorné de dorures, ce qu’on dirait conventionnellement une nature morte, mais à vrai dire par antiphrase tant elle est vive et chatoie dans le détail foisonnant d’autres touches de couleur, ou encore une façon d’icône profane rappelant les visions d’un Rouault, sans qu’il s’agisse de référence et moins encore de citation.

Ce tableau datant de 1973, qui n’a cessé de nous accompagner, m’apparaît aussi, par son mélange de lyrisme m’évoquant également le chant des vitraux, comme un objet de contemplation qui me rappelle le siècle d’or espagnol plus que les maîtres flamands, et d’emblée s’est imposé le mot d’apparition.Ce sera d’ailleurs, dans le statisme de la contemplation mais aussi par la chose saisie au vol dans le mouvement, une constate de la peinture de Czapksi que de faire apparaître le monde qui nous entoure, et voir, ce qui s’appelle voir, les choses non seulement vues mais regardées – le verbe signifiant « garder avec » - , que le travail du peintre consiste à dégager de leur part anecdotique et contingente pour en fixer la présence et l’aura.

Ce que je vois me regarde, semble nous dire l’Artiste, mais encore s’agit-il de le traduire en sorte de dire que ce que je vois regarde aussi les autres.

Poires vertes, fond rouge. Huile sur toile, 61x50, 1973. Pp LK/JLK.

-

À sa douce présence

(Chanson de Noël)Elle est devenue ma gardienne,mon ange singulier;alors, plus de chagrin qui tienne:elle me tient éveillé...Elle ne craignait pas cette mortqui nous surprend parfois,s’annonce en si lointain trépasqui voudrait qu’on l’ignore...Elle la savait au coin du bois,ou plutôt en plein cœur:elle entendait de la tumeurce bas bruit et sournois...Devant la Bête elle était bravecomme si de rien n’était,et comme pour la défierelle disait: pas grave !Enfin je l’entends encore direla veille de sa mort :que nous sommes heureux encorede pouvoir en sourire...Notre ange singulier nous gardedans sa douce présence,survivante qui nous regardepar delà toute absence...(À la Maison bleue, ce 25 décembre 2021)

(Chanson de Noël)Elle est devenue ma gardienne,mon ange singulier;alors, plus de chagrin qui tienne:elle me tient éveillé...Elle ne craignait pas cette mortqui nous surprend parfois,s’annonce en si lointain trépasqui voudrait qu’on l’ignore...Elle la savait au coin du bois,ou plutôt en plein cœur:elle entendait de la tumeurce bas bruit et sournois...Devant la Bête elle était bravecomme si de rien n’était,et comme pour la défierelle disait: pas grave !Enfin je l’entends encore direla veille de sa mort :que nous sommes heureux encorede pouvoir en sourire...Notre ange singulier nous gardedans sa douce présence,survivante qui nous regardepar delà toute absence...(À la Maison bleue, ce 25 décembre 2021) -

Force douce de la pensée

Après les multiples attentats d'inspiration islamiste commis ces dernières années, la lecture de Vertige de la force, essai documenté et pénétrant d'Etienne Barilier, paru en 2017 s'impose décidément.

Dans la foulée, nous revenons, en cet été 2018, au Barilier romancier, avec un grand roman d'immersion historico-existentiel intitulé Dans Khartoum assiégée, qui sonde les tenants mystico-stratégiques de la dérive terroriste islamique actuelle, dans un Soudan de la fin du XIXe siècle où apparut le Mahdi se réclamant directement du Prophète, contre lequel les Anglais envoyèrent le fameux colonel Gordon, qui y laissa sa peau.

Le contraire de la violence n’est pas tant la non-violence que la pensée, écrivait Etienne Barilier dans son mémorable essai intitulé La ressemblance humaine, et le nouvel ouvrage qu’il vient de publier sous le titre de Vertige de la force, bref mais très dense, et surtout irradiant de lumière intelligente, en est la meilleure preuve, qui conjugue la pensée de l’auteur et celles de quelques grands esprits européens, de Simone Weil à Thomas Mann ou de Goethe à Jules Romains ou Paul Valéry, notamment, contre les forces obscures du fanatisme religieux ou pseudo-religieux.

Vertige de la force est à la fois un texte d’urgence, amorcé sous le coup de l’émotion ressentie lors des attentats du 7 janvier 2015, et conclu après le carnage du 13 novembre, et une réflexion s’imposant la mise à distance et le décentrage par rapport aux formules-choc et autres interprétations hâtives assenées sur le moment, les unes prenant la défense des assassins contre les caricaturistes de Charlie-Hebdo (« Ils ont vengé Dieu ! ») et d’autres invoquant un Occident qui n’aurait « rien à offrir » à la jeunesse en mal d’idéal, voire d’absolu.

Etienne Barilier n’est pas du genre à se répandre sur les plateaux de télé ou par les réseaux sociaux, mais il n’est pas moins attentif aux débats intellectuels en cours, et c’est ainsi que sa réflexion recoupe ici celles de plusieurs figures de l’intelligentsia musulmane, tels Abdelwahab Meddeb et Abdennour Bidar,notamment.

Humaniste immensément cultivé, traducteur et chroniqueur, romancier et conférencier, Barilier, auteur d’une cinquantaine de livres, a consacré plusieurs essais au dialogue ou aux confrontations entre cultures et (notamment dans Le grand inquisiteur) au thème de la violence commise au nom de Dieu.

Or ce qui frappe, à la lecture de Vertige de la force, c’est la parfaite limpidité de son propos et la fermeté avec laquelle il défend l’héritage d’une culture qui nous a fait dépasser le culte des puissances ténébreuses et de la force, sans oublier la longue et sanglante histoire d’une chrétienté conquérante oublieuse de son fonds évangélique.

Les thèmes successifs de Vertige de la force sont la définition du crime de devoir sacré, le scandale d’une idéologie religieuse faisant de la femme une esclave de l’homme et de l’homme un esclave de Dieu, la difficulté pour les intellectuels musulmans de réformer leur religion « de l’intérieur », la conception particulière du temps musulman, la typologie du guerrier djihadiste et, faisant retour à l’Occident, l’étrange fascination exercée sur les meilleurs esprits (tel Ernst Jünger devant la guerre, ou Heidegger devant l’abîme) par la force et les puissances obscures ramenant au «fond des âges ».

Le crime de devoir sacré

Ainsi que l’a relevé un Albert Camus (premier maître à penser de Barilier, qui lui a consacré l’un de ses ivres), le XXe siècle a inventé le « crime de logique », aboutissant à l’organisation planifiée des camps de concentration et d’extermination. Ce crime « rationnel » de haute technicité rompt avec ce qu’on peut dire le « crime de passion », à caractère éruptif et sporadique, dont la jalousie (dès le Caïn biblique) est l’une des motivations récurrentes.

Ainsi que l’a relevé un Albert Camus (premier maître à penser de Barilier, qui lui a consacré l’un de ses ivres), le XXe siècle a inventé le « crime de logique », aboutissant à l’organisation planifiée des camps de concentration et d’extermination. Ce crime « rationnel » de haute technicité rompt avec ce qu’on peut dire le « crime de passion », à caractère éruptif et sporadique, dont la jalousie (dès le Caïn biblique) est l’une des motivations récurrentes. Or il est une autre sorte de crime millénaire, conjuguant la violence des deux espèces, qu’on peut dire le« crime de devoir sacré ». Parce qu’ils étaient blasphémateurs, les collaborateurs de Charlie Hebdo répondaient de l’offense faite à Dieu et à son prophète. Parce qu’elles étaient juives, les victimes de la Porte de Vincennes méritaient le châtiment des « infidèles », de même que les 140 étudiants chrétiens massacrés en mars 2015 dans la ville kényane de Garissa. Quant à la tuerie aveugle de novembre 2015, elle illustra finalement la force à l’état pur, dirigée contre tous ceux qui étaient supposés se vautrer dansl’impureté.

Mais l’obsession de la pureté n’a-t-elle pas fait, aussi , des ravages dans notre propre histoire ?

À ceux qui, avec quelle démagogie nihiliste, affirment que nous n’avons« rien à offrir » à la jeunesse désemparée, Etienne Barilier répond qu’au contraire les leçons que nous pouvons tirer de notre histoire sont un legs précieux, tout au moins à ceux qui sont disposés à le recevoir.

« Notre propre histoire montre que le crime de devoir sacré fut jadis, et même naguère, un de nos crimes préférés. Mais elle montre aussi qu’il ne l’est plus. Montesquieu, dans son Esprit des Lois, écrit cette phrase décisive :« Il faut faire honorer la divinité, et ne la venger jamais ».

Les martyrs écorchés vifs et brûlés pour la plus grande gloire du Dieu catholique et apostolique n’ont-ils « rien à voir » avec la chrétienté ? Ce serait pure tartufferie que de le prétendre. Mais accompagnant les conquérants espagnols, le moine Las Casas consigne un témoignage accablant qui exprime une révolte contre la force de l’Eglise, de même que Sébastien Castellion s’opposera à Calvin quand celui-ci fera brûler le médecin« hérétique » Michel Servet. C’est d’ailleurs à Castellion qu’on empruntera, en janvier 2015, sa fameuse sentence selon laquelle « tuer un homme, ce n’est pas défendre une doctrine, c’est tuer un homme ».

Or, de la controverse de Valladolid opposant Las Casas au Grand Inquisiteur, notamment sur la question de savoir si les Indiens ont une âme, jusqu’au jour de 1959 où le bon pape Jean XXIII abrogea la formule de l’oraison du Vendredi saint évoquant les « perfides juifs », nous aurons fait quelques petits progrès dans l’esprit du Christ...

« S’il faut reconnaître ce que nous fîmes, ce n’est pas pour oublier ce que nous sommes », remarque Barilier. Est-ce dire que nous soyons devenus meilleurs ? Disons plutôt que notre rapport avec la force s’est transformé.

À cet égard, évoquant l’héritage décisif d’un Pierre Bayle, qui affirme, après la révocation de l’édit de Nantes et contre le « forcement des consciences » autorisant les dragonnades, que « tout sens littéral qui contient l’obligation de faire des crimes est faux », Barilier le souligne : « La voilà, la lecture en esprit, celle dont on attend qu’elle soit appliquée au Coran comme à la Bible. Ce n’est qu’une question de temps, disent les optimistes. Hélas, nous verrons que le temps de l’islam n’est peut-être pas le nôtre ».

« Oui, nous avons fait la même chose, mais précisément, nous ne le faisons plus. Oui, nous avons comme le crime de devoir sacré, mais ce crime est désormais, pour nous, la chose la plus abominable qui soit ».

Sacrées bonnes femmes !

Entre autres qualités rares, Etienne Barilier a le génie des rapprochements éclairants. Ainsi de son recours, à propos du rapport souvent vertigineux que l’homme entretient avec la violence, relevant de la sidération, se réfère-t-il à ce qu’il considère comme « l’un des textes capitaux du XXe siècle », écrit par Simone Weil en pleine Deuxième Guerre mondiale, intitulé L’Iliade ou le poème de la force et dans lequel la philosophe juive d’inspiration christique met en lumière l’anéantissement moral, pour le vaincu mais aussi pour le vainqueur, que représente l’écrasement d’un homme par un autre. Et d’imaginer ce que Simone Weil aurait pu dire des crimes concentrationnaires nazis et des crimes terroristes au XXIe siècle...

Entre autres qualités rares, Etienne Barilier a le génie des rapprochements éclairants. Ainsi de son recours, à propos du rapport souvent vertigineux que l’homme entretient avec la violence, relevant de la sidération, se réfère-t-il à ce qu’il considère comme « l’un des textes capitaux du XXe siècle », écrit par Simone Weil en pleine Deuxième Guerre mondiale, intitulé L’Iliade ou le poème de la force et dans lequel la philosophe juive d’inspiration christique met en lumière l’anéantissement moral, pour le vaincu mais aussi pour le vainqueur, que représente l’écrasement d’un homme par un autre. Et d’imaginer ce que Simone Weil aurait pu dire des crimes concentrationnaires nazis et des crimes terroristes au XXIe siècle... Distinguant ces crimes de devoir sacré des crimes « de raison » du communisme athée, Barilier relève que dans les deux cas (nazis et terroristes islamiques) « le pouvoir qu’on détient physiquement sur autrui fait procéder à sa destruction morale. Et cette destruction se fait dans l’ivresse sacrée ».

Par le crime de devoir sacré, le tueur exerce un pouvoir absolu, divinement justifié. Or ce pouvoir absolu est le même qui justifie la soumission de la femme à l’homme et l’esclavage de celui-ci au Dieu censé le« libérer ».

Un chapitre à vrai dire central, intitulé Marguerite au rouet, puis sous la hache, constitue l’une des pierres d’achoppement essentielles de Vertige de la force, ou le double pouvoir de l’homme, en vertu de « la loi du plus fort », et de Dieu, continue aujourd’hui de s’imposer à la femme en vertu de préceptes prétendus sacrés.

« Avec l’islamisme, religion qui s’est élaborée dans une société profondément patriarcale, Dieu frappe la femme d’infériorité. Les hommes, dit le Coran, prévalent sur les femmes ».

Mais qui écrit cela ? Un infidèle fieffé ? Nullement : c’et l’Egyptien Mansour Fahmy, dans une thèse présentée en Sorbonne en 1913, sur La Condition de la femme dans l’islam, qui lui vaudra d’être interdit d’enseignement dans son pays et d’y mourir rejeté.

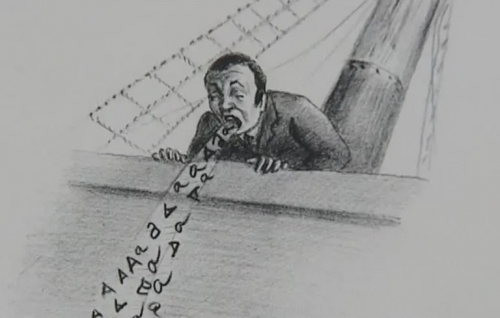

Toujours étonnant par ses rapprochements, Etienne Barilier parle ensuite des souvenirs d’enfance de l’écrivain algérien Rachid Boudjedra, dans La prise de Gibraltar, qui évoque l’acharnement avec lequel un vieillard, « maître de Coran », l’oblige à répéter la fameuse sourate de la vache concluant à l’impureté de la femme, et donc de sa mère, quitte à le battre pour sa réticence avant que son propre père, voire sa mère elle-même, n’en rajoutent ! ».

Sur quoi Barilier, après l’exemple d’un autre écrit éloquent de l’auteur sénégalais Cheikh Hamidou Kane, bifurque sur le sort tragique, et combien révélateur aussi, de Marguerite dans le Faust de Goethe : « La force dans le Dieu qui tue ; la force dans l’oppression des femmes. Ces deux violences se rejoignent étrangement, tout en paraissant se situer aux deux extrémités de l’humain ; le sacré, et les muscles. Mais on a vu que leur lien ne pourrait pas être plus intime : la violence la plus physique prend un sens moral dès lors qu’elle est humaine, et la violence qui prétend trouver sa source dans l’exigence la plus haute, celle de Dieu, est précisément celle qui débouche sur l’usage le plus meurtrier de la brutalité physique. »

Du perdant au guerrier radical

Etienne Barilier ne parle ni de ce qui, socialement ou culturellement, pousse tel jeune à se radicaliser, ni de la« gestion » française des banlieues ni de l’implication du complexe militaro-industriel de l’Empire américain dans la déstabilisation du Moyen-Orient, ni non plus de ce qui rapproche ou distingue un « fou deDieu » à l’ancienne manière russe d’un djihadiste du soi-disant Etat islamique.

Pour autant, l'on ne saurait lui reprocher de se cantonner dans les nuées. Ainsi, à propos de Boko Haram, établit-il un parallèle entre les extrémistes iconoclastes ennemis de toute culture et de tout livre autre que le Coran, et l’Armée de résistance du Seigneur sévissant en Ouganda sous la direction du redoutable Joseph Kony, mélange d’intégriste biblique et de sorcier animiste, terrorisant les populations avec son armée d’enfants soldats et dont on estime les massacres à plus de 100.000 personnes en 25 ans, au nom du seul Dieu juste…

« Sans nul doute », écrit Barilier, moyennenat les distorsions qui s’imposent, n’importe quelle parole divine, y compris celle de l’Evangile, peut devenir un bréviaire de la haine ».

Cela étant, il faut reconnaître que la force n’a pas le même statut dans l’Evagile et le Coran.

« Il n’est que trop vrai que la chrétienté a mis fort longtemps avant de commencer à comprendre le christianisme », écrit Barilier, qui cite l’historien Jean Flori auteur de Guerre sainte, jihad,croisade, violence et religion dans la christianisme et l’islam, établissant la légitimation, par le prophète, de l’action guerrière, au contraire du Christ : « La doctrine du Coran tout comme la conduite du prophète d’Allah sont, sur le point de la violence et de la guerre, radicalement contraires à la doctrine des Evangiles et à l’attitude de Jésus ».

Or à ce propos, les interprètes les plus progressistes du Coran n’en finissent pas (à nos yeux en tout cas) de tourner en rond dans une sorte de cercle coupé du temps, tel qu’on le constate dans les thèses de Mahmoud Mohammed Taha, que Barilier surnomme le « martyr inquiétant », auteur soudanais d’Un islam à vocation libératrice, qui s’ingénie à voir dans l’islam la quintessence de la démocratie et de la liberté tout en prônant la soumission volontaire de l’homme à Dieu et de la femme à l’homme. Or découvrant des phrases de cet improbable réformateur affirmant, après avoir défendu l’usage du sabre « comme un bistouri de chirurgien » que « la servitude équivaut à la liberté », annonçant en somme la novlangue d'un Orwell ou d'un Boualem Sansal, l’on est interloqué d’apprendre que Taha, jugé trop moderniste ( !) finit pendu à Khartoum en janvier1985.

La deuxième pierre d’achoppement fondamentale, dans Vertige de la force, tient à la conception du temps dans la vision musulmane, bonnement nié au motif qu’il n’y a pas d’avant ni d’après l’islam.

« La temporalité islamique n’est ni linéaire ni circulaire ; elle est abolie », écrit Barilier en citant les assertions de Taha selon lequel l’Arabie du VIIe siècle était déjà dans la modernité, que L’islam en tant que religion « apparut avec le premier être humain » et que l’islam englobe toute la philosophie et toute la science qui prétendraient être nées après lui.

Or cette conception « fixiste » n’explique pas seulement l’énorme « retard » pris, depuis le Moyen Âge, par les cultures arabo-musulmanes : elle justifie une prétendue« avance » qui se dédouane en invoquant la perte de toute spiritualité et de tout réel « progrès » dans la civilisation occidentale.

En prolongement de ces observations sur ce profond décalage entre deux conceptions du monde, Barilier revient à un essai de l’écrivain Hans Magnus Enzensberger, datant de 2006, intitulé Le perdant radical et dans lequel était présenté une sorte de nouvel homme du ressentiment fabriqué par notre société capitaliste et concurrentielle où le désir de reconnaissance exacerbe autant les envies que la frustration et l’intolérance.

Pointant le retard accablant des sociétés arabes de la même façon qu’un Abdennour Bidar dans sa courageuse Lettre ouverte au monde musulman, Enzensberger faisait remonter au Coran les causes de ces retards en matière d’égalité et de condition féminine, de liberté de recherche et de développement du savoir, de vie privée et de démocratie réelle.

Pointant le retard accablant des sociétés arabes de la même façon qu’un Abdennour Bidar dans sa courageuse Lettre ouverte au monde musulman, Enzensberger faisait remonter au Coran les causes de ces retards en matière d’égalité et de condition féminine, de liberté de recherche et de développement du savoir, de vie privée et de démocratie réelle.Et de comparer les terroristes à ces « perdants radicaux » qui, en Occident, compensent leurs propres frustrations en mitraillant les élèves d’un collège ou en « pétant les plombs » de multiples façons.

Or s’agissant des djihadistes islamiques, Etienne Barilier préfère, à la formule de « perdant radical », celle de« guerrier radical », dans la mesure où leur ivresse criminelle se déchaîne dans un cadre prétendu sacré. Or il va de soi que cette « force pure » n’a plus rien à voir avec l’islam que défendait un Mohammed Taha. « Oui, la rage de destruction et de mort – le « vive la mort » - des groupes terroristes islamistes est un moteur plus puissant et plus enivrant que les religions qui leur donnent base légale, caution morale ou verbiage justificatif ».

Dans la lumière d’Engadine

La dernière mise en rapport fondant le thème le plus vertigineux de cet essai, à savoir la fascination de l’abîme, concerne le rapprochement du culte de la force sacrée chez les terroristes islamistes et la pensée du philosophe qui affirmait qu’il faut « faire du sol un abîme », à savoir Martin Heidegger.

La dernière mise en rapport fondant le thème le plus vertigineux de cet essai, à savoir la fascination de l’abîme, concerne le rapprochement du culte de la force sacrée chez les terroristes islamistes et la pensée du philosophe qui affirmait qu’il faut « faire du sol un abîme », à savoir Martin Heidegger.La base de cette dernière étape de l’essai de Barilier,avant sa conclusion beaucoup plus lumineuse, est la rencontre historique à Davos, en 1929, de deux grandes figures de l’intelligentsia allemande du XXe siècle, en les personnes d’Ernst Cassirer, modèle d’humaniste attaché à la Raison, à la noblesse du langage et au respect de la forme dont Thomas Mann semble avoir préfiguré les positions dans le personnage du Settembrini de La Montagne magique, alors que l'ombrageux Naphta, mystique anti-bourgeois, annonce (plus ou moins...) un Heidegger rejetant ou dépassant les catégories kantiennes.

Par delà le rapprochement entre un roman composé entre 1912 et 1923 et la rencontre de 1929, Barilier précise que, plus que les positions antagonistes des deux personnages, c'est l'atmosphère claire, enivrante et mortifère de Davos qui compte en l'occurrence: "Le lieu où la vie semble à son comble de pureté, mais où la mort ne cesse de rôder, et va frapper"...

Par delà le rapprochement entre un roman composé entre 1912 et 1923 et la rencontre de 1929, Barilier précise que, plus que les positions antagonistes des deux personnages, c'est l'atmosphère claire, enivrante et mortifère de Davos qui compte en l'occurrence: "Le lieu où la vie semble à son comble de pureté, mais où la mort ne cesse de rôder, et va frapper"...Comme il s’est défendu ailleurs de procéder par« amalgames », épouvantail commode de ceux qui refusaient a priori de penser après les tragédies de l’an dernier, Barilier se garde d’établir un lien de causalité directe entre la pensée de Heidegger et le déchaînement de la force nazie, « modèle infâme de la force islamiste ». Et pourtant… Et pourtant, il se trouve que certains penseurs iraniens islamisants ont bel et bien fait de Heidegger leur maître à penser en matière de programme identitaire, qu’ils prétendent mieux connaître que tous les Infidèles.

Heidegger ? « Le style de la nuit, donc. Et de l’Abgrund, l’abîme. Un « Abgrund » évidemment sans commune mesure avec les abîmes nazis. Mais ce qui reste vrai, c’est que tout choix de l’abîme, tout refus de la raison humaine, de l’exigence des Lumières, du dialogue dans la lumière, menace d’asservir l’homme au pouvoir de la force ».

Au moment de la libération de Paris, dans un texte intitulé Respirer, Paul Valéry écrivit ceci : « La liberté est une sensation. Cela se respire. L’idée que nous sommes libres dilate l’avenir du moment ».

Parce qu’il est aussi artiste, romancier et musicien, Etienne Barilier sait d’expérience que la liberté est forme, qui doit certes accueillir la force pour exister. Mais « la force de la forme n’est plus force qui tue. C’est la force domptée par la forme, qui n’en garde que l’élan.Ou encore : la forme c’est la patience de la force ». De même Simone Weil parlait-elle d’ »une autre force qui est le rayonnement de l’esprit ».

Tel étant le trésor de mémoire, et de pensée revivifiée, que nous pouvons redécouvrir et transmettre, au dam de ceux –là qui pensent que nous n’avons plus « rien à donner »…

Etienne Barilier. Vertige de la force. Buchet-Chastel, 117p.

Etienne Barilier. Dans Khartoum assiégée. Phébus, 495p.

-

L'Ouvroir

(Trésor de JLK, IV)«Je regarde comme le plus grand mal de notre siècle, qui ne laisse rien mûrir, cette avidité avec laquelle on dévore à l’instant tout ce qui paraît. On mange son blé en herbe. Rien ne peut assouvir cet appétit famélique qui ne met en réserve pour l’avenir. N’avons-nous pas des journaux pour toutes les heures du jour ? Un habile homme en pourrait encore intercaler un ou plusieurs. Par là tout ce que chacun fait, entreprend, compose, même ce qu’il projette, est traîné sous les yeux du public. Personne ne peut éprouver une joie, une peine, qui ne serve au passe-tenps des autres. Et ainsi chaque nouvelle court de maison en maison, de ville en ville, de royaume en royaume, et enfin d’une partie du monde à une autre, avec une effrayante rapidité».(Goethe, Maximes et réflexions)°°°« Ce cœur ne s’entend plus avec les cœurs, ce cœur ne reconnaît plus personne dans la foule des cœursDes cœurs sont pleins de cris, de bruits, de drapeauxCe cœur n’est pas à l’aise avec ces cœursCe cœur se cache loin de ces cœursCe cœur ne se plaît pas avec ces cœurs ».(Henri Michaux)°°°« Poète nouveau. Retenez bien ce nom, car on n’en parlera plus »…(Jules Renard, Journal)°°°«Tuer un homme ce n’est pas défendre une doctrine, c’est tuer un homme. Quand les Genevois ont fait périr Michel Servet, ils ne défendaient pas une doctrine, ils tuaient un être humain : on ne prouve pas sa foi en brûlant un homme mais en se faisant brûler pour elle»…(Sébastien Castellion, Traité des hérétiques)°°°« Quand on l’entendait parler, on disait: c’est un gendarme ; quand on la regardait boire, on disait: c’est un charretier ; quand on la voyait manier Cosette, on disait : c’est le bourreau. Au repos, il lui sortait de la bouche une dent».(Victor Hugo)°°°«Si les hommes naissent égaux, le lendemain ils ne le sont plus. »(Jules Renard)°°°« Ô Grand Staline, ô chef des peuplesToi qui fais naître l’hommeToi qui fécondes la terreToi qui rajeunis les sièclesToi qui fait fleurir le printempsToi qui fais vibrer les cordes musicalesToi splendeur de mon printemps, toiSoleil reflété par les milliers de cœurs ».(Louis Aragon)°°°«Un monde qui devient de plus en plus irréel à mesure qu'il s'évapore en pur spectacle, qu'il n'existe que pour être vu».(Gustave Thibon)°°°Louis Calaferte : «Toute cette jeunesse en allée… »Et moi : « Mais non, vieux con : toute cette enfance qui revient »…«À travers le bruissement du vent, j’entendais confusément les si nombreuses voix qui s’étaient élevées au fil des millénaires et jusqu’à aujourd’hui pour affirmer qu’un homme appelé Homère devait forcément être immortel du simple fait qu’il n’avait jamais existé. Nul homme, nul poète ou conteur ne pouvait avoir eu la force d’engendrer à lui seul une foule pareille de héros, de dieux, de guerriers, de créatures vouées à l’amour, au combat, au deuil, nul ne pouvait avoir eu la force de chanter la guerre de Troie et les errances d’Ulysse en usant pour ce faire de tonalités, de rythmes si divers, d’une langue aux nuances si infiniment variées, non, cela ne pouvait avoir été que l’œuvre de toute une théorie de poètes anonymes, d’aèdes qui s’étaient fondus peu à peu en une forme fantomatique baptisée Homère par les générations ultérieures. Dans cet ordre d’idée, un tombeau édifié il y a deux ou trois mille ans sur l’île d’Ios ou sur quelque bande côtière de l’Asie mineure ou du monde des îles grecques ne pouvait être qu’un monument à la mémoire de conteurs disparus. »« Je vis le séjour d’un dieu par 26° 28 ‘ de latitude sud et105° 21’ de longitude ouest : loin, très loin dans le Pacifique, une île rocheuse prise dans un tourbillon d’oiseaux de mer », « Je vis une silhouette lointaine devant une tour de guet délabrée de ce rempart de près de neuf mille kilomètres de long appelé Wànli Chang Chén – mur inconcevablement long dans le pays de ses bâtisseurs, muraille de Chine dans le reste du monde », « Je vis une tombe ouverte à l’ombre d’un araucaria géant », « Je vis un serveur s’étaler de tout son long sur le parking d’un café de la ville côtière californienne de San Diego », « Je vis une chaîne de collines noires, rocheuses, sur laquelle déferlaient des dunes de sable », « Je vis un taureau de combat noir andalou par un radieux dimanche des Rameaux aux grandes arènes de Séville », « Je vis une jeune femme dans un couloir d’une éclatante propreté du service psychiatrique d’un établissement nommé Hôpital du Danube, un vaste complexe de bâtiments situé à la lisière est de Vienne », et ainsi à septante reprises et en septante lieux de la planète et des temps alternés de la splendeur naturelle et de la guerre des hommes, de la forêt pluviale et d’un chemin de croix, sur une place de village autrichien où un vieil homme qui fait semblant de dormir ne fait pas semblant de mourir, et c’est le monde magnifié malgré le Laos défolié par les bombardiers, c’est l’humanité partout accrochée à la vie : « Je vis une chèvre noire au bord d’un court de tennis envahi par les roseaux », « Je vis un gilet de sauvetage rougeau bord d’un champ d’épaves flottant dans l’océan indien », « Je vis un homme nu à travers mes jumelles de derrière un fourré de buissons-ardents poussiérieux où je me tenais caché », « Je vis une femme éplorée dans la sacristie de l’église paroissiale de Roitham, un village des Préalpes autrichiennes d’où l’on avait vue sur des massifs portant des noms tels que monts d’Enfer et monts Morts », « Je vis une étroite passerelle de bois qui menait dans les marais de la mangrove sur la côte est de Sumatra », «Je vis une fillette avec une canne à pêche en bambou au bord de la rivière Bagmati, à Pashupatinath, le secteur des temples de Katmandou », « Je vis des îles de pierres plates émergeant de l’eau lisse du lac Kunming au nord-ouest de Pékin », etc.(Christophe Ransmayr, Atlas d’un homme inquiet)°°°« Moi je n’ai rien contre les étrangers, mais… » ; « enfin les Juifs, tu sais, quand même… » ; « d’ailleurs les homos, faut les comprendre, pourtant… » ; « et de toute façon, on est bien d’accord, les femmes… » ; « mais tu ne vas pas nier que les Grecs et le travail… »°°°« Après son dernier voyage, Gulliver ne supporte plus l'odeur humaine, et pour pouvoir respirer, va se réfugier dans l'écurie auprès des chevaux ».(Simon Leys, à propos du génocide au Cambodge)°°°«Le premier mouvement des uns est de consulter les livres ; le premier mouvement des autres est de regarder les choses».(Paul Valéry)°°°«Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m’en charge».(Voltaire)Aquarelle JLK: la montagne Sainte-Victoire.

(Trésor de JLK, IV)«Je regarde comme le plus grand mal de notre siècle, qui ne laisse rien mûrir, cette avidité avec laquelle on dévore à l’instant tout ce qui paraît. On mange son blé en herbe. Rien ne peut assouvir cet appétit famélique qui ne met en réserve pour l’avenir. N’avons-nous pas des journaux pour toutes les heures du jour ? Un habile homme en pourrait encore intercaler un ou plusieurs. Par là tout ce que chacun fait, entreprend, compose, même ce qu’il projette, est traîné sous les yeux du public. Personne ne peut éprouver une joie, une peine, qui ne serve au passe-tenps des autres. Et ainsi chaque nouvelle court de maison en maison, de ville en ville, de royaume en royaume, et enfin d’une partie du monde à une autre, avec une effrayante rapidité».(Goethe, Maximes et réflexions)°°°« Ce cœur ne s’entend plus avec les cœurs, ce cœur ne reconnaît plus personne dans la foule des cœursDes cœurs sont pleins de cris, de bruits, de drapeauxCe cœur n’est pas à l’aise avec ces cœursCe cœur se cache loin de ces cœursCe cœur ne se plaît pas avec ces cœurs ».(Henri Michaux)°°°« Poète nouveau. Retenez bien ce nom, car on n’en parlera plus »…(Jules Renard, Journal)°°°«Tuer un homme ce n’est pas défendre une doctrine, c’est tuer un homme. Quand les Genevois ont fait périr Michel Servet, ils ne défendaient pas une doctrine, ils tuaient un être humain : on ne prouve pas sa foi en brûlant un homme mais en se faisant brûler pour elle»…(Sébastien Castellion, Traité des hérétiques)°°°« Quand on l’entendait parler, on disait: c’est un gendarme ; quand on la regardait boire, on disait: c’est un charretier ; quand on la voyait manier Cosette, on disait : c’est le bourreau. Au repos, il lui sortait de la bouche une dent».(Victor Hugo)°°°«Si les hommes naissent égaux, le lendemain ils ne le sont plus. »(Jules Renard)°°°« Ô Grand Staline, ô chef des peuplesToi qui fais naître l’hommeToi qui fécondes la terreToi qui rajeunis les sièclesToi qui fait fleurir le printempsToi qui fais vibrer les cordes musicalesToi splendeur de mon printemps, toiSoleil reflété par les milliers de cœurs ».(Louis Aragon)°°°«Un monde qui devient de plus en plus irréel à mesure qu'il s'évapore en pur spectacle, qu'il n'existe que pour être vu».(Gustave Thibon)°°°Louis Calaferte : «Toute cette jeunesse en allée… »Et moi : « Mais non, vieux con : toute cette enfance qui revient »…«À travers le bruissement du vent, j’entendais confusément les si nombreuses voix qui s’étaient élevées au fil des millénaires et jusqu’à aujourd’hui pour affirmer qu’un homme appelé Homère devait forcément être immortel du simple fait qu’il n’avait jamais existé. Nul homme, nul poète ou conteur ne pouvait avoir eu la force d’engendrer à lui seul une foule pareille de héros, de dieux, de guerriers, de créatures vouées à l’amour, au combat, au deuil, nul ne pouvait avoir eu la force de chanter la guerre de Troie et les errances d’Ulysse en usant pour ce faire de tonalités, de rythmes si divers, d’une langue aux nuances si infiniment variées, non, cela ne pouvait avoir été que l’œuvre de toute une théorie de poètes anonymes, d’aèdes qui s’étaient fondus peu à peu en une forme fantomatique baptisée Homère par les générations ultérieures. Dans cet ordre d’idée, un tombeau édifié il y a deux ou trois mille ans sur l’île d’Ios ou sur quelque bande côtière de l’Asie mineure ou du monde des îles grecques ne pouvait être qu’un monument à la mémoire de conteurs disparus. »« Je vis le séjour d’un dieu par 26° 28 ‘ de latitude sud et105° 21’ de longitude ouest : loin, très loin dans le Pacifique, une île rocheuse prise dans un tourbillon d’oiseaux de mer », « Je vis une silhouette lointaine devant une tour de guet délabrée de ce rempart de près de neuf mille kilomètres de long appelé Wànli Chang Chén – mur inconcevablement long dans le pays de ses bâtisseurs, muraille de Chine dans le reste du monde », « Je vis une tombe ouverte à l’ombre d’un araucaria géant », « Je vis un serveur s’étaler de tout son long sur le parking d’un café de la ville côtière californienne de San Diego », « Je vis une chaîne de collines noires, rocheuses, sur laquelle déferlaient des dunes de sable », « Je vis un taureau de combat noir andalou par un radieux dimanche des Rameaux aux grandes arènes de Séville », « Je vis une jeune femme dans un couloir d’une éclatante propreté du service psychiatrique d’un établissement nommé Hôpital du Danube, un vaste complexe de bâtiments situé à la lisière est de Vienne », et ainsi à septante reprises et en septante lieux de la planète et des temps alternés de la splendeur naturelle et de la guerre des hommes, de la forêt pluviale et d’un chemin de croix, sur une place de village autrichien où un vieil homme qui fait semblant de dormir ne fait pas semblant de mourir, et c’est le monde magnifié malgré le Laos défolié par les bombardiers, c’est l’humanité partout accrochée à la vie : « Je vis une chèvre noire au bord d’un court de tennis envahi par les roseaux », « Je vis un gilet de sauvetage rougeau bord d’un champ d’épaves flottant dans l’océan indien », « Je vis un homme nu à travers mes jumelles de derrière un fourré de buissons-ardents poussiérieux où je me tenais caché », « Je vis une femme éplorée dans la sacristie de l’église paroissiale de Roitham, un village des Préalpes autrichiennes d’où l’on avait vue sur des massifs portant des noms tels que monts d’Enfer et monts Morts », « Je vis une étroite passerelle de bois qui menait dans les marais de la mangrove sur la côte est de Sumatra », «Je vis une fillette avec une canne à pêche en bambou au bord de la rivière Bagmati, à Pashupatinath, le secteur des temples de Katmandou », « Je vis des îles de pierres plates émergeant de l’eau lisse du lac Kunming au nord-ouest de Pékin », etc.(Christophe Ransmayr, Atlas d’un homme inquiet)°°°« Moi je n’ai rien contre les étrangers, mais… » ; « enfin les Juifs, tu sais, quand même… » ; « d’ailleurs les homos, faut les comprendre, pourtant… » ; « et de toute façon, on est bien d’accord, les femmes… » ; « mais tu ne vas pas nier que les Grecs et le travail… »°°°« Après son dernier voyage, Gulliver ne supporte plus l'odeur humaine, et pour pouvoir respirer, va se réfugier dans l'écurie auprès des chevaux ».(Simon Leys, à propos du génocide au Cambodge)°°°«Le premier mouvement des uns est de consulter les livres ; le premier mouvement des autres est de regarder les choses».(Paul Valéry)°°°«Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m’en charge».(Voltaire)Aquarelle JLK: la montagne Sainte-Victoire. -

L'Ouvroir

(Trésor de JLK, III)« L'univers, ou le multivers, infiniment grand ou petit, se rit de vous, de vos prétentions, de votre idiotie. Il est mort de rire, l'univers, en considérant votre dimension d'insecte ».« De toute façon, Dieu, s'il existe, semble considérer de très loin ce bordel ».(Philippe Sollers)°°°« Votre société s'ingénie à rendre le désespoir attrayant ».(Thierry Vernet)°°°« Je suis un chiffon sale présentement dans la machine à laver. Lâche, hypocrite, flagorneur, luxurieux, cédant au moindre zéphyr de mes désirs et tentations diverses, comptant sur un sourire et mes acquiescements pour conquérir quelques cœurs utiles (et cela enfant déjà pour "m'en tirer" !). La machine à laver a de quoi faire. Mieux vaut tard que jamais ».(Thierry Vernet)°°°« Essi sempre umili / essi sempre deboli / essi sempre timidi / essi sempre infimi /essi sempre colpevoli / essi sempre suditi / essi sempre piccoli ». Eppoi: « Ils amèneront des enfants et le pain et le fromage dans les papiers d'emballage du Lundi de Pâques ».(Pier Paolo Pasolini)°°°« De la mer le limon a recouvert le lit / Le sol fertilisé est devenu culture / On croirait voir l’Egypte en ce coin de nature / Qui n’était que rivage au navigant hardi ».(Le Tasse)« La caresse vient comme le vent, elle ouvre un volet, mais elle n’entre pas si la fenêtre est fermée ».(Guido Ceronetti)°°°« Il faut écrire comme on parle, si on parle bien ».« La poésie m’a sauvé de l’infecte maladie de la rosserie ».«Quelque chose de plus déplaisant que l’arrivisme, c’est l’étalage de la modestie ».(Jules Renard)°°°« Nous vivons dans une société sombre. Réussir, voilà l’enseignement qui tombe goutte à goutte de la corruption en surplomb. Soit dit en passant, c’est une chose assez hideuse que le succès. Sa fausse ressemblance avec le mérite trompe les hommes. Pour la foule, la réussite a presque le même profil que la suprématie. (…) De nos jours, une philosophie à peu près officielle est entrée en domesticité chez lui, porte la livrée du succès, et fait le service de son antichambre. Réussissez : théorie. Prospérité suppose capacité. Gagnez à la loterie, vous voilà un habile homme. Qui triomphe est vénéré. Naissez coiffé, tout est là. Ayez de la chance, vous aurez le reste ; soyez heureux, on vous croira grand. En dehors de cinq ou six exceptions immenses qui font l’éclat d’un siècle, l’admiration contemporaine n’est guère que myopie. Dorure est or. Être le premier venu, cela ne gâte rien, pourvu qu’on soit le parvenu. Le vulgaire est un vieux Narcisse qui s’adore lui-même et qui applaudit le vulgaire. Cette faculté énorme par laquelle on est Moïse, Eschyle, Dante, Michel-Ange ou Napoléon, la multitude la décerne d’emblée et par acclamation à quiconque atteint son but dans quoi que ce soit. Ils confondent avec les constellations de l’abîme, les étoiles que font dans la vase molle du bourbier, les pattes des canards ».(Victor Hugo)°°°«Le silence a disparu. La musique aussi. Dans les boutiques, les restaurants les taxis, l’agression sonore ne cesse plus. Pulsation répétitive, vulgaire, violente, grésillements et stridences d’un moteur dont les pistons ne faibliraient jamais ».(Jean Clair)°°°« Propos de table et propos d’amour : les uns sont aussi insaisissables que les autres ; les propos d’amour sont des nuées ; les propos de table sont des fumées ».(Victor Hugo)°°°« Quelle misère que l’intelligence quand c’est le cœur qui parle. Hugo me plonge dans mon enfance. Je me souviens d’une soirée. Mon père lisait Les Misérables, les deux coudes sur la table, les mains à plat contre les oreilles. Passant derrière lui, je me suis mis à lire par-dessus son épaule. Le roman penchait vers sa fin. Au moment où Jean Valjean tire de la valise noire les vêtements de Cosette et les aligne sur le lit. Je devinais que mon père pleurait, Les larmes me vinrent aussi aux yeux. Nous ne bougions ni l’un ni l’autre. Pas le moindre bruit de sanglot, pas le moindre reniflement. Un grand silence que j’entends encore. J’ignore s’il a su que je pleurais et je savais qu’il pleurait. Je ne le regrette point. Ceci doit rester incertain, pressenti plutôt que vu. Comme le chapitre s’achevait, il n’a pas levé la tête et j’ai quitté la pièce. Je garde cependant le souvenir de son éèaule contre ma poitrine et lui, peut-être, de ma poitrine contre son épaule.Ainsi Hugo est associé à mes plus chères affections ».(Georges Piroué)°°°« Nous sommes en perplexité, mais pas désespérés ».(Charles du Bos)Peinture JLK: Lago delle streghe al Devero.

(Trésor de JLK, III)« L'univers, ou le multivers, infiniment grand ou petit, se rit de vous, de vos prétentions, de votre idiotie. Il est mort de rire, l'univers, en considérant votre dimension d'insecte ».« De toute façon, Dieu, s'il existe, semble considérer de très loin ce bordel ».(Philippe Sollers)°°°« Votre société s'ingénie à rendre le désespoir attrayant ».(Thierry Vernet)°°°« Je suis un chiffon sale présentement dans la machine à laver. Lâche, hypocrite, flagorneur, luxurieux, cédant au moindre zéphyr de mes désirs et tentations diverses, comptant sur un sourire et mes acquiescements pour conquérir quelques cœurs utiles (et cela enfant déjà pour "m'en tirer" !). La machine à laver a de quoi faire. Mieux vaut tard que jamais ».(Thierry Vernet)°°°« Essi sempre umili / essi sempre deboli / essi sempre timidi / essi sempre infimi /essi sempre colpevoli / essi sempre suditi / essi sempre piccoli ». Eppoi: « Ils amèneront des enfants et le pain et le fromage dans les papiers d'emballage du Lundi de Pâques ».(Pier Paolo Pasolini)°°°« De la mer le limon a recouvert le lit / Le sol fertilisé est devenu culture / On croirait voir l’Egypte en ce coin de nature / Qui n’était que rivage au navigant hardi ».(Le Tasse)« La caresse vient comme le vent, elle ouvre un volet, mais elle n’entre pas si la fenêtre est fermée ».(Guido Ceronetti)°°°« Il faut écrire comme on parle, si on parle bien ».« La poésie m’a sauvé de l’infecte maladie de la rosserie ».«Quelque chose de plus déplaisant que l’arrivisme, c’est l’étalage de la modestie ».(Jules Renard)°°°« Nous vivons dans une société sombre. Réussir, voilà l’enseignement qui tombe goutte à goutte de la corruption en surplomb. Soit dit en passant, c’est une chose assez hideuse que le succès. Sa fausse ressemblance avec le mérite trompe les hommes. Pour la foule, la réussite a presque le même profil que la suprématie. (…) De nos jours, une philosophie à peu près officielle est entrée en domesticité chez lui, porte la livrée du succès, et fait le service de son antichambre. Réussissez : théorie. Prospérité suppose capacité. Gagnez à la loterie, vous voilà un habile homme. Qui triomphe est vénéré. Naissez coiffé, tout est là. Ayez de la chance, vous aurez le reste ; soyez heureux, on vous croira grand. En dehors de cinq ou six exceptions immenses qui font l’éclat d’un siècle, l’admiration contemporaine n’est guère que myopie. Dorure est or. Être le premier venu, cela ne gâte rien, pourvu qu’on soit le parvenu. Le vulgaire est un vieux Narcisse qui s’adore lui-même et qui applaudit le vulgaire. Cette faculté énorme par laquelle on est Moïse, Eschyle, Dante, Michel-Ange ou Napoléon, la multitude la décerne d’emblée et par acclamation à quiconque atteint son but dans quoi que ce soit. Ils confondent avec les constellations de l’abîme, les étoiles que font dans la vase molle du bourbier, les pattes des canards ».(Victor Hugo)°°°«Le silence a disparu. La musique aussi. Dans les boutiques, les restaurants les taxis, l’agression sonore ne cesse plus. Pulsation répétitive, vulgaire, violente, grésillements et stridences d’un moteur dont les pistons ne faibliraient jamais ».(Jean Clair)°°°« Propos de table et propos d’amour : les uns sont aussi insaisissables que les autres ; les propos d’amour sont des nuées ; les propos de table sont des fumées ».(Victor Hugo)°°°« Quelle misère que l’intelligence quand c’est le cœur qui parle. Hugo me plonge dans mon enfance. Je me souviens d’une soirée. Mon père lisait Les Misérables, les deux coudes sur la table, les mains à plat contre les oreilles. Passant derrière lui, je me suis mis à lire par-dessus son épaule. Le roman penchait vers sa fin. Au moment où Jean Valjean tire de la valise noire les vêtements de Cosette et les aligne sur le lit. Je devinais que mon père pleurait, Les larmes me vinrent aussi aux yeux. Nous ne bougions ni l’un ni l’autre. Pas le moindre bruit de sanglot, pas le moindre reniflement. Un grand silence que j’entends encore. J’ignore s’il a su que je pleurais et je savais qu’il pleurait. Je ne le regrette point. Ceci doit rester incertain, pressenti plutôt que vu. Comme le chapitre s’achevait, il n’a pas levé la tête et j’ai quitté la pièce. Je garde cependant le souvenir de son éèaule contre ma poitrine et lui, peut-être, de ma poitrine contre son épaule.Ainsi Hugo est associé à mes plus chères affections ».(Georges Piroué)°°°« Nous sommes en perplexité, mais pas désespérés ».(Charles du Bos)Peinture JLK: Lago delle streghe al Devero. -

Ceux qui ne se laissent pas abattre

Celui qui se plaint à sa jambe de bois qui lui répond que ça la gratte un peu là mais que c’est pas grave Gustave / Celle qui estime que le dégoût n’est question que de goût / Ceux qui ne s’estimeront battus qu’abattus mais c’est pas demain la veille / Celui qui constate qu’il écrit le mieux quand ça va le plus mal / Celle qui demande à Dieu de faire ce matin un effort / Ceux qui ne se plaignent de rien vu qu’il leur reste moins encore / Celui qui écrit pour son tiroir qui n’aspire (croit-il) qu’à s’ouvrir à l’avenir / Celle qui entrevoit de la lumière au bout du couloir / Ceux qui à l’enterrement de son amant disent comme ça à Solange qu’à présent on continue / Celui qui en tant que chien battu comprend le chat échaudé / Celle qui s’en remet au pasteur qui lui dit je vous entends ma sœur / Ceux qui boitent pour se faire prendre en stop / Celui qui prend des nouvelles du Soudan pour se donner du cran / Celle qui prend les coups avec le sourire sauf quand (c’est normal) ça fait trop mal / Ceux qui recommandent à Jean-Patrice en dépression de « penser un peu à Gaza » / Celui qui externalise son optimisme au titre de la monétisation des potentiels / Celle qui se débat dans les filets d’un rabat-joie / Ceux qui décrient plutôt l’impolitesse du désespoir / Celui qui remonte la pente avec l’aide de Nestor son nouveau rollator / Celle qui s’impose en abattant ses cartes / Ceux qu’on croit abattre comme des chênes et qui s’en relèvent non sans peine mais quand même, etc.Peinture: Robert Indermaur

Celui qui se plaint à sa jambe de bois qui lui répond que ça la gratte un peu là mais que c’est pas grave Gustave / Celle qui estime que le dégoût n’est question que de goût / Ceux qui ne s’estimeront battus qu’abattus mais c’est pas demain la veille / Celui qui constate qu’il écrit le mieux quand ça va le plus mal / Celle qui demande à Dieu de faire ce matin un effort / Ceux qui ne se plaignent de rien vu qu’il leur reste moins encore / Celui qui écrit pour son tiroir qui n’aspire (croit-il) qu’à s’ouvrir à l’avenir / Celle qui entrevoit de la lumière au bout du couloir / Ceux qui à l’enterrement de son amant disent comme ça à Solange qu’à présent on continue / Celui qui en tant que chien battu comprend le chat échaudé / Celle qui s’en remet au pasteur qui lui dit je vous entends ma sœur / Ceux qui boitent pour se faire prendre en stop / Celui qui prend des nouvelles du Soudan pour se donner du cran / Celle qui prend les coups avec le sourire sauf quand (c’est normal) ça fait trop mal / Ceux qui recommandent à Jean-Patrice en dépression de « penser un peu à Gaza » / Celui qui externalise son optimisme au titre de la monétisation des potentiels / Celle qui se débat dans les filets d’un rabat-joie / Ceux qui décrient plutôt l’impolitesse du désespoir / Celui qui remonte la pente avec l’aide de Nestor son nouveau rollator / Celle qui s’impose en abattant ses cartes / Ceux qu’on croit abattre comme des chênes et qui s’en relèvent non sans peine mais quand même, etc.Peinture: Robert Indermaur -

Comme un exorcisme

Tout à coup ce serait ce noirdevant tes yeux ouverts,comme un présage du revoirau regard de travers:tu t’en irais avant le tempsoù tu ferais semblantmine de rien, tu serais làà braver le trépas …Les autres vont en symphoniecélébrer la foisonet les lois de famille normale,toutes les tractationset les notions considérablesà l’appui national -mais toi tu fais le mort…Vivants vous êtes magnifiques,partout où vous allez ,les arbres et les chevaux ailés,les femmes déliées,les garçons de vigueur antique -je m’efface au fond du sourireignorant des empires…Piero della Francesca: Polyptique de la miséricorde.

Tout à coup ce serait ce noirdevant tes yeux ouverts,comme un présage du revoirau regard de travers:tu t’en irais avant le tempsoù tu ferais semblantmine de rien, tu serais làà braver le trépas …Les autres vont en symphoniecélébrer la foisonet les lois de famille normale,toutes les tractationset les notions considérablesà l’appui national -mais toi tu fais le mort…Vivants vous êtes magnifiques,partout où vous allez ,les arbres et les chevaux ailés,les femmes déliées,les garçons de vigueur antique -je m’efface au fond du sourireignorant des empires…Piero della Francesca: Polyptique de la miséricorde. -

Quand le Festival bat son plein tous les Seniors n’ont pas le blues…

L’esprit du temps et le commerce obligeant : tous devraient hurler de joie et trépigner les bras levés, au risque sinon d’être taxés de ronchons. Mais la fête obligatoire ne suppose-t-elle pas que tous y soient conviés ? Et si l’on poussait alors la logique à bout : si tout le monde se ruait au Festival, rollators et vieilles peaux même en civières ? Question grave : qu’en est-il de notre rapport à l’âge, entre jeunisme et gâtisme ? Et si l’on détendait un peu l’atmosphère ?Ce n’est pas qu’une question d’âge, mais quand même… vous imaginez leurs têtes si les Seniors, comme ils disent, débarquaient en foule au Festival ? Non pas une poignée de boomers un peu barjos se la jouant vieux de la vieille en accros des années 60-70 revenus de Woodstock ou de l’île de Wight avec leurs longs tifs, mais toute la bande de vioques plus ou moins casés par leurs tribus respectives dans tel ou tel établissement socio-médical des hauts de la Dolce riviera et environs, vraiment toute la tribu boomer titubante ou grabataire - toustes (c’est comme ça qu’on s’inclut aujourd’hui) défiant l’exclusion en brandissant leur identifiant consacré : Senior !Non mais quel label, vous êtes-vous toujours dit, et l’autre dimanche vous aurez sursauté au moment pile ou vous auriez aimé « en être », quand ce bon vieux Neil Young était supposé se pointer sur la Scène du lac, à un coup d’aile de votre balcon, et qu’en ouvrant grand vos fenêtres vous auriez pu apercevoir sans les barrières et palissades multiples vous signifiant que lui était « dedans » et vous « dehors » ; et bientôt ce boucan, ce magma, ce martèlement dans le magma, ce vague nasillement d’une voix dans le martèlement, ça Neil Young ? Eh non ! Et c’était votre faute ! Y avait qu’à vous payer le ticket (dès 167 francs, non mais !) et puis non et non : vous ne le sentiez pas, vous n’étiez plus « dedans » comme vous l’étiez plus ou moins en vos jeunes années - mais pas pour autant, ce dimanche soir, le cœur de dénigrer le magma en question vu que c’était vous le Senior « dehors » alors que Neil se la jouait « dedans »…Senior, délivrez-nous de ce mot..Mais Senior, seigneur, pas vraiment l’étoile jaune, mais à vos yeux de vieil ado de nature plutôt débonnaire à l’ordinaire : ce label social collé à votre peau en vertu de quel décret : et quand ça vous tombe dessus ?Quand ça commence d’être Senior ? Ne l’étiez-vous pas dans votre tête ou votre cœur en vos années marquées Junior ? N’étiez-vous pas déjà un foutu vieux sage quand à dix-huit ans vous aurez recopié ces mots de Paul Nizan, l’auteur des Chiens de garde bousculant les têtes molles de la philosophie, dans un autre écrit intitulé Aden Arabie : « J'avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Tout menace de ruine un jeune homme : l'amour, les idées, la perte de sa famille, l'entrée parmi les grandes personnes. Il est dur à apprendre sa partie dans le monde »…Or à vingt ans vous étiez déjà revenu de mai 68 vécu dans le magma collectif de la Sorbonne où déjà l’on rejetait le « monde d’avant ». Le Sartre de 63 ans était-il un Senior quand il parlait aux « djeunes » du Quartier latin ? Et l’increvable Edgar Morin revenant de Californie en 1970, que vous aurez rencontré alors et qui fête ces jours son 104e anniversaire ? Et Claude Nobs dans tout ça, rattrapé par « l’âge » à 76 ans dans la neige des hauts de Caux, était-il un Senior sur ses lattes de fond ? Vous le revoyez sur la scène du Festival en 1999, accueillant - cheveux poivre et sel très courts et cravaté comme un cadre bon chic bon gendre, un Jonny Lang de 18 ans en marcel noir et se déhanchant à la Mick Jagger (40 ans de plus…) entre blues et rock bien balancé – Senior Nobs et Jonny Junior ? Okay !Accepter son âge ne serait-il pas, alors, la meilleure façon de s’en distinguer ? Ne pas se la jouer « djeune ». Garder sa cravate comme le Boss Nobs sans en faire un drame si l’on vous traite de «papy». Faire comme si l’âge ne faisait rien à l’affaire en matière de passions partagées - avec un clin d’œil.Restons gentils, cools dans la foule…Le Festival bat encore son plein, le média du coin parle du passage de Neil Young comme d’un grand moment ou « papy » (sic) a fait de la résistance et « tutoyé les sommets », dans le langage branché saturé de cliché qui sied. Et puis quoi ? Dénigrer parce que vous n’y étiez pas ? Dégommer le Festival parce que tout ça relèverait de la pompe à fric comme à Woodstock dont on a souvent magnifié le seul tour angélique, et puis quoi ? Prétendre, comme vous l’avez lu sous la plume d’un de nos chroniqueurs, se la jouant lucide comme pas deux, que cette foule galvanisée ressemble en somme à celle des grands rassemblements nazistes ? Et quoi encore ? Le plaisir partagé est-il forcément suspect ? Et votre défiance envers la tendance à tout étiqueter (Senior, Boomer, Millenial, etc.) va-t-elle vous empêcher de rester gentil ?Le mieux serait alors, question de détendre l’atmosphère, de relier vos propres souvenirs à ceux qui se préparent sous vos fenêtres. Vous vous rappelez les Stones à Montreux en 1964, invités alors à la Rose d’or par Claude Nobs presque en catimini, et les mêmes en seniors de guerre dans un stade géant suisse allemand bondé et survolté, plus de vingt ans après; ou vous vous rappelez Bob Dylan en Senior chapeauté vingt-cinq ans après le Junior Jonny ; ou Bonnie Raitt en vieille gamine de western, ou Joan Baez obligée de se pointer au Festival à cheval (pour cause de dimanche sans voitures), en 1973, et la même y faisant ses adieux en 2019, et tout ça comme un joyeux magma, quitte à vous replier aujourd’hui sur l’autoradio de votre Honda Jazz à écouter ce bon vieux Van Morrison, ou Jonny Lang ou les trios de Mendelssohn et, une fois de plus, l’indomptable Neil dont le média local vous apprend que son dernier concert de l’autre soir s’est achevé sur l’électrisant Rockin’in the free world – mais ça c’est du souvenir futur que se repasseront les Juniors du moment quand ils se prendront, en pleine figure, le label Senior par juste retour de boomerang…

L’esprit du temps et le commerce obligeant : tous devraient hurler de joie et trépigner les bras levés, au risque sinon d’être taxés de ronchons. Mais la fête obligatoire ne suppose-t-elle pas que tous y soient conviés ? Et si l’on poussait alors la logique à bout : si tout le monde se ruait au Festival, rollators et vieilles peaux même en civières ? Question grave : qu’en est-il de notre rapport à l’âge, entre jeunisme et gâtisme ? Et si l’on détendait un peu l’atmosphère ?Ce n’est pas qu’une question d’âge, mais quand même… vous imaginez leurs têtes si les Seniors, comme ils disent, débarquaient en foule au Festival ? Non pas une poignée de boomers un peu barjos se la jouant vieux de la vieille en accros des années 60-70 revenus de Woodstock ou de l’île de Wight avec leurs longs tifs, mais toute la bande de vioques plus ou moins casés par leurs tribus respectives dans tel ou tel établissement socio-médical des hauts de la Dolce riviera et environs, vraiment toute la tribu boomer titubante ou grabataire - toustes (c’est comme ça qu’on s’inclut aujourd’hui) défiant l’exclusion en brandissant leur identifiant consacré : Senior !Non mais quel label, vous êtes-vous toujours dit, et l’autre dimanche vous aurez sursauté au moment pile ou vous auriez aimé « en être », quand ce bon vieux Neil Young était supposé se pointer sur la Scène du lac, à un coup d’aile de votre balcon, et qu’en ouvrant grand vos fenêtres vous auriez pu apercevoir sans les barrières et palissades multiples vous signifiant que lui était « dedans » et vous « dehors » ; et bientôt ce boucan, ce magma, ce martèlement dans le magma, ce vague nasillement d’une voix dans le martèlement, ça Neil Young ? Eh non ! Et c’était votre faute ! Y avait qu’à vous payer le ticket (dès 167 francs, non mais !) et puis non et non : vous ne le sentiez pas, vous n’étiez plus « dedans » comme vous l’étiez plus ou moins en vos jeunes années - mais pas pour autant, ce dimanche soir, le cœur de dénigrer le magma en question vu que c’était vous le Senior « dehors » alors que Neil se la jouait « dedans »…Senior, délivrez-nous de ce mot..Mais Senior, seigneur, pas vraiment l’étoile jaune, mais à vos yeux de vieil ado de nature plutôt débonnaire à l’ordinaire : ce label social collé à votre peau en vertu de quel décret : et quand ça vous tombe dessus ?Quand ça commence d’être Senior ? Ne l’étiez-vous pas dans votre tête ou votre cœur en vos années marquées Junior ? N’étiez-vous pas déjà un foutu vieux sage quand à dix-huit ans vous aurez recopié ces mots de Paul Nizan, l’auteur des Chiens de garde bousculant les têtes molles de la philosophie, dans un autre écrit intitulé Aden Arabie : « J'avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Tout menace de ruine un jeune homme : l'amour, les idées, la perte de sa famille, l'entrée parmi les grandes personnes. Il est dur à apprendre sa partie dans le monde »…Or à vingt ans vous étiez déjà revenu de mai 68 vécu dans le magma collectif de la Sorbonne où déjà l’on rejetait le « monde d’avant ». Le Sartre de 63 ans était-il un Senior quand il parlait aux « djeunes » du Quartier latin ? Et l’increvable Edgar Morin revenant de Californie en 1970, que vous aurez rencontré alors et qui fête ces jours son 104e anniversaire ? Et Claude Nobs dans tout ça, rattrapé par « l’âge » à 76 ans dans la neige des hauts de Caux, était-il un Senior sur ses lattes de fond ? Vous le revoyez sur la scène du Festival en 1999, accueillant - cheveux poivre et sel très courts et cravaté comme un cadre bon chic bon gendre, un Jonny Lang de 18 ans en marcel noir et se déhanchant à la Mick Jagger (40 ans de plus…) entre blues et rock bien balancé – Senior Nobs et Jonny Junior ? Okay !Accepter son âge ne serait-il pas, alors, la meilleure façon de s’en distinguer ? Ne pas se la jouer « djeune ». Garder sa cravate comme le Boss Nobs sans en faire un drame si l’on vous traite de «papy». Faire comme si l’âge ne faisait rien à l’affaire en matière de passions partagées - avec un clin d’œil.Restons gentils, cools dans la foule…Le Festival bat encore son plein, le média du coin parle du passage de Neil Young comme d’un grand moment ou « papy » (sic) a fait de la résistance et « tutoyé les sommets », dans le langage branché saturé de cliché qui sied. Et puis quoi ? Dénigrer parce que vous n’y étiez pas ? Dégommer le Festival parce que tout ça relèverait de la pompe à fric comme à Woodstock dont on a souvent magnifié le seul tour angélique, et puis quoi ? Prétendre, comme vous l’avez lu sous la plume d’un de nos chroniqueurs, se la jouant lucide comme pas deux, que cette foule galvanisée ressemble en somme à celle des grands rassemblements nazistes ? Et quoi encore ? Le plaisir partagé est-il forcément suspect ? Et votre défiance envers la tendance à tout étiqueter (Senior, Boomer, Millenial, etc.) va-t-elle vous empêcher de rester gentil ?Le mieux serait alors, question de détendre l’atmosphère, de relier vos propres souvenirs à ceux qui se préparent sous vos fenêtres. Vous vous rappelez les Stones à Montreux en 1964, invités alors à la Rose d’or par Claude Nobs presque en catimini, et les mêmes en seniors de guerre dans un stade géant suisse allemand bondé et survolté, plus de vingt ans après; ou vous vous rappelez Bob Dylan en Senior chapeauté vingt-cinq ans après le Junior Jonny ; ou Bonnie Raitt en vieille gamine de western, ou Joan Baez obligée de se pointer au Festival à cheval (pour cause de dimanche sans voitures), en 1973, et la même y faisant ses adieux en 2019, et tout ça comme un joyeux magma, quitte à vous replier aujourd’hui sur l’autoradio de votre Honda Jazz à écouter ce bon vieux Van Morrison, ou Jonny Lang ou les trios de Mendelssohn et, une fois de plus, l’indomptable Neil dont le média local vous apprend que son dernier concert de l’autre soir s’est achevé sur l’électrisant Rockin’in the free world – mais ça c’est du souvenir futur que se repasseront les Juniors du moment quand ils se prendront, en pleine figure, le label Senior par juste retour de boomerang… -

Mon ami Tchékhov

Ce n’est pas abuser de prétentions occultes, ni non plus céder à je ne sais quel sentimentalisme douteux que de parler de la relation que j’entretiens avec Tchékhov, depuis mes seize à vingt ans, comme d’une amitié, et plus immédiate, immédiatement plus profonde, plus entière, plus candide et grave, plus souriante et mélancolique, plus claire dans le noir et plus lucide, plus durable et jamais entamée, plus durable et jamais déçue que toutes mes amitiés vécues «en réalité» en ces années où mon penchant récurrent à l’élection d’un Ami Unique n’aura fait que multiplier illusions et déconvenues.

C’est cependant par l’émotion, et non sur de sages bases raisonnables, que je me suis attaché à la personne d’Anton Pavlovitch – je dis bien : à la personne, autant sinon plus qu’aux personnages des récits de l’écrivain qui certes me touchaient ou parfois me bouleversaient tout en me ramenant à tout coup à la personne de l’écrivain ; mais là encore je distingue la personne du personnage social ou littéraire de l’écrivain que je ne découvrirais que plus tard et sans en être d’ailleurs jamais troublé le moins du monde puisque, aussi bien, l’écrivain Tchékhov, autant que l’homme Tchékhov, le docteur Tchékhov, ou le fils, le frère, l’ami ou le conjoint, tels que nous le révèlent notamment ses milliers de lettres ou les témoignages de ses proches, n’auront jamais altéré, en moi, la réalité de la personne d’Anton Pavlovitch dont j’ai eu le sentiment, aussitôt rencontré, qu’il incarnait un ami «pour la vie».

Parler ainsi de «mon ami Tchékhov» ne relève pas d’une fantasmagorie coupée de la réalité, mais inscrit au contraire cette relation, tout ce que j’ai ressenti et donc vécu dès ma lecture du premier bref terrible récit de Tchékhov, intitulé Dormir, suivi d’un autre récit non moins terrible et déchirant intitulé Volodia,au cœur même de la terrible et déchirante réalité vécue par ces personnages (deux adolescents pris au piège de la réalité) dont je percevais la vérité à travers ce qu’en faisait ressentir, de toute évidence, une personne en laquelle j’identifiai, aussitôt, «mon ami Tchékhov», que j’ai retrouvée chaque fois que j’ai lu d’autres récits de l’écrivain Tchékhov, et ce fut La dame au petit chien connue de tous mais que je m’appropriai d’emblée rien que pour moi, toute de délicatesse et de larmes ravalées, ce fut la descente aux enfers combien réels de La Salle 6ou ce furent, en retour ultérieur aux premiers écrits du jeune Anton Pavlovicth, les bousculades hilares et les galéjades de ses premières nouvelles illustrant d’emblée le sens du comique de ce témoin de la tragédie de tous les jours.

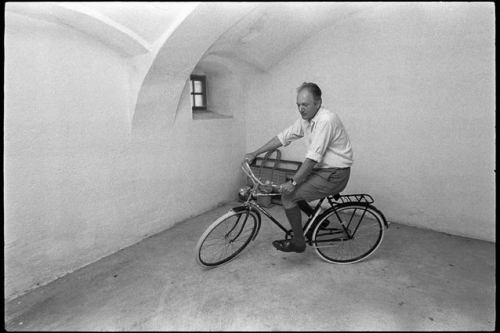

Volodia et Varka dans ma tenue d’assaut

J’étais alors un jeune soldat sur les hauteurs ensoleillées, ou c’était la nuit sous une toile camouflée, mais non : c’était la journée puisque, je me le rappelle, deux ou trois exemplaires des Œuvres de Tchékhov, réunies en vingt volumes aux Editeurs française réunis, sous une couverture gris-vert, avec une bande rouge et le motif d’une mouette blanche, alourdissaient ma tenue d’assaut à dix-huit poches, au su de mes camarades et autres caporaux qui aimaient également me voir lire au soleil ou à l’ombre de nos poses sans fin, comme j’aimais boire avec eux ou les écouter me raconter leurs vies de possible personnages de Tchékhov, ou, plus rarement, à tel ou tel que j’aimais plus que les autres, raconter ce que je lisais dans les récits de mon ami Tchékhov.

Ainsi aurai-je fait venir les larmes aux yeux de l’innocent Hans, mon compère soldat du train au physique de forestier et au cœur de tendron, le regard bleu laiteux m’évoquant celui des glaciers qu’on voyait là-haut, et conduisant d’une main sûre l’un des équidés chargés de nos caisses de munition, en lui racontant l’atroce fin de Volodia et le martyre de Varka.

On n’a pas dit assez la tendresse presque féminine des longues poses ponctuant les longue marches militaires, mais c’est bien ainsi que, sous le soleil des hautes terrasses, à la fois revigorés par l’eau glacée des torrents dont nous nous étions soulés avant de nous en asperger le visage et le torse, et tout alanguis par la fatigue et l’estivale touffeur, Hans et moi nous nous tenions quand je lui avais évoqué la détresse de Volodia, moqué par la femme mariée qui lui reproche de ne pas la courtiser alors même qu’il l’aime en secret.