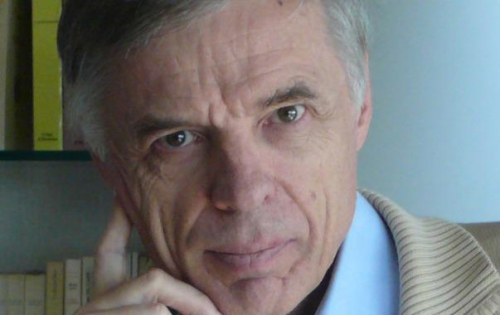

Après les multiples attentats d'inspiration islamiste commis ces dernières années, la lecture de Vertige de la force, essai documenté et pénétrant d'Etienne Barilier, paru en 2017 s'impose décidément.

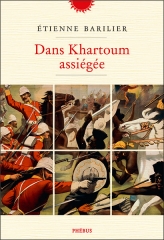

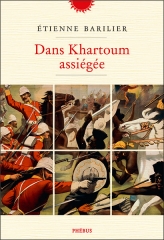

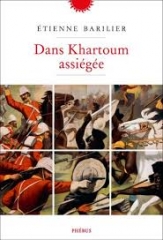

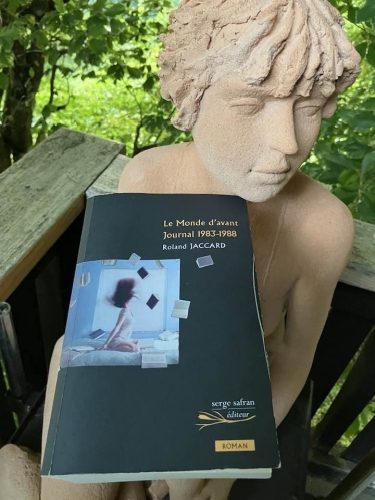

Dans la foulée, nous revenons, en cet été 2018, au Barilier romancier, avec un grand roman d'immersion historico-existentiel intitulé Dans Khartoum assiégée, qui sonde les tenants mystico-stratégiques de la dérive terroriste islamique actuelle, dans un Soudan de la fin du XIXe siècle où apparut le Mahdi se réclamant directement du Prophète, contre lequel les Anglais envoyèrent le fameux colonel Gordon, qui y laissa sa peau.

Le contraire de la violence n’est pas tant la non-violence que la pensée, écrivait Etienne Barilier dans son mémorable essai intitulé La ressemblance humaine, et le nouvel ouvrage qu’il vient de publier sous le titre de Vertige de la force, bref mais très dense, et surtout irradiant de lumière intelligente, en est la meilleure preuve, qui conjugue la pensée de l’auteur et celles de quelques grands esprits européens, de Simone Weil à Thomas Mann ou de Goethe à Jules Romains ou Paul Valéry, notamment, contre les forces obscures du fanatisme religieux ou pseudo-religieux.

Vertige de la force est à la fois un texte d’urgence, amorcé sous le coup de l’émotion ressentie lors des attentats du 7 janvier 2015, et conclu après le carnage du 13 novembre, et une réflexion s’imposant la mise à distance et le décentrage par rapport aux formules-choc et autres interprétations hâtives assenées sur le moment, les unes prenant la défense des assassins contre les caricaturistes de Charlie-Hebdo (« Ils ont vengé Dieu ! ») et d’autres invoquant un Occident qui n’aurait « rien à offrir » à la jeunesse en mal d’idéal, voire d’absolu.

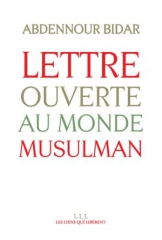

Etienne Barilier n’est pas du genre à se répandre sur les plateaux de télé ou par les réseaux sociaux, mais il n’est pas moins attentif aux débats intellectuels en cours, et c’est ainsi que sa réflexion recoupe ici celles de plusieurs figures de l’intelligentsia musulmane, tels Abdelwahab Meddeb et Abdennour Bidar,notamment.

Humaniste immensément cultivé, traducteur et chroniqueur, romancier et conférencier, Barilier, auteur d’une cinquantaine de livres, a consacré plusieurs essais au dialogue ou aux confrontations entre cultures et (notamment dans Le grand inquisiteur) au thème de la violence commise au nom de Dieu.

Or ce qui frappe, à la lecture de Vertige de la force, c’est la parfaite limpidité de son propos et la fermeté avec laquelle il défend l’héritage d’une culture qui nous a fait dépasser le culte des puissances ténébreuses et de la force, sans oublier la longue et sanglante histoire d’une chrétienté conquérante oublieuse de son fonds évangélique.

Les thèmes successifs de Vertige de la force sont la définition du crime de devoir sacré, le scandale d’une idéologie religieuse faisant de la femme une esclave de l’homme et de l’homme un esclave de Dieu, la difficulté pour les intellectuels musulmans de réformer leur religion « de l’intérieur », la conception particulière du temps musulman, la typologie du guerrier djihadiste et, faisant retour à l’Occident, l’étrange fascination exercée sur les meilleurs esprits (tel Ernst Jünger devant la guerre, ou Heidegger devant l’abîme) par la force et les puissances obscures ramenant au «fond des âges ».

Le crime de devoir sacré

Ainsi que l’a relevé un Albert Camus (premier maître à penser de Barilier, qui lui a consacré l’un de ses ivres), le XXe siècle a inventé le « crime de logique », aboutissant à l’organisation planifiée des camps de concentration et d’extermination. Ce crime « rationnel » de haute technicité rompt avec ce qu’on peut dire le « crime de passion », à caractère éruptif et sporadique, dont la jalousie (dès le Caïn biblique) est l’une des motivations récurrentes.

Ainsi que l’a relevé un Albert Camus (premier maître à penser de Barilier, qui lui a consacré l’un de ses ivres), le XXe siècle a inventé le « crime de logique », aboutissant à l’organisation planifiée des camps de concentration et d’extermination. Ce crime « rationnel » de haute technicité rompt avec ce qu’on peut dire le « crime de passion », à caractère éruptif et sporadique, dont la jalousie (dès le Caïn biblique) est l’une des motivations récurrentes.

Or il est une autre sorte de crime millénaire, conjuguant la violence des deux espèces, qu’on peut dire le« crime de devoir sacré ». Parce qu’ils étaient blasphémateurs, les collaborateurs de Charlie Hebdo répondaient de l’offense faite à Dieu et à son prophète. Parce qu’elles étaient juives, les victimes de la Porte de Vincennes méritaient le châtiment des « infidèles », de même que les 140 étudiants chrétiens massacrés en mars 2015 dans la ville kényane de Garissa. Quant à la tuerie aveugle de novembre 2015, elle illustra finalement la force à l’état pur, dirigée contre tous ceux qui étaient supposés se vautrer dansl’impureté.

Mais l’obsession de la pureté n’a-t-elle pas fait, aussi , des ravages dans notre propre histoire ?

À ceux qui, avec quelle démagogie nihiliste, affirment que nous n’avons« rien à offrir » à la jeunesse désemparée, Etienne Barilier répond qu’au contraire les leçons que nous pouvons tirer de notre histoire sont un legs précieux, tout au moins à ceux qui sont disposés à le recevoir.

« Notre propre histoire montre que le crime de devoir sacré fut jadis, et même naguère, un de nos crimes préférés. Mais elle montre aussi qu’il ne l’est plus. Montesquieu, dans son Esprit des Lois, écrit cette phrase décisive :« Il faut faire honorer la divinité, et ne la venger jamais ».

Les martyrs écorchés vifs et brûlés pour la plus grande gloire du Dieu catholique et apostolique n’ont-ils « rien à voir » avec la chrétienté ? Ce serait pure tartufferie que de le prétendre. Mais accompagnant les conquérants espagnols, le moine Las Casas consigne un témoignage accablant qui exprime une révolte contre la force de l’Eglise, de même que Sébastien Castellion s’opposera à Calvin quand celui-ci fera brûler le médecin« hérétique » Michel Servet. C’est d’ailleurs à Castellion qu’on empruntera, en janvier 2015, sa fameuse sentence selon laquelle « tuer un homme, ce n’est pas défendre une doctrine, c’est tuer un homme ».

Or, de la controverse de Valladolid opposant Las Casas au Grand Inquisiteur, notamment sur la question de savoir si les Indiens ont une âme, jusqu’au jour de 1959 où le bon pape Jean XXIII abrogea la formule de l’oraison du Vendredi saint évoquant les « perfides juifs », nous aurons fait quelques petits progrès dans l’esprit du Christ...

« S’il faut reconnaître ce que nous fîmes, ce n’est pas pour oublier ce que nous sommes », remarque Barilier. Est-ce dire que nous soyons devenus meilleurs ? Disons plutôt que notre rapport avec la force s’est transformé.

À cet égard, évoquant l’héritage décisif d’un Pierre Bayle, qui affirme, après la révocation de l’édit de Nantes et contre le « forcement des consciences » autorisant les dragonnades, que « tout sens littéral qui contient l’obligation de faire des crimes est faux », Barilier le souligne : « La voilà, la lecture en esprit, celle dont on attend qu’elle soit appliquée au Coran comme à la Bible. Ce n’est qu’une question de temps, disent les optimistes. Hélas, nous verrons que le temps de l’islam n’est peut-être pas le nôtre ».

« Oui, nous avons fait la même chose, mais précisément, nous ne le faisons plus. Oui, nous avons comme le crime de devoir sacré, mais ce crime est désormais, pour nous, la chose la plus abominable qui soit ».

Sacrées bonnes femmes !

Entre autres qualités rares, Etienne Barilier a le génie des rapprochements éclairants. Ainsi de son recours, à propos du rapport souvent vertigineux que l’homme entretient avec la violence, relevant de la sidération, se réfère-t-il à ce qu’il considère comme « l’un des textes capitaux du XXe siècle », écrit par Simone Weil en pleine Deuxième Guerre mondiale, intitulé L’Iliade ou le poème de la force et dans lequel la philosophe juive d’inspiration christique met en lumière l’anéantissement moral, pour le vaincu mais aussi pour le vainqueur, que représente l’écrasement d’un homme par un autre. Et d’imaginer ce que Simone Weil aurait pu dire des crimes concentrationnaires nazis et des crimes terroristes au XXIe siècle...

Entre autres qualités rares, Etienne Barilier a le génie des rapprochements éclairants. Ainsi de son recours, à propos du rapport souvent vertigineux que l’homme entretient avec la violence, relevant de la sidération, se réfère-t-il à ce qu’il considère comme « l’un des textes capitaux du XXe siècle », écrit par Simone Weil en pleine Deuxième Guerre mondiale, intitulé L’Iliade ou le poème de la force et dans lequel la philosophe juive d’inspiration christique met en lumière l’anéantissement moral, pour le vaincu mais aussi pour le vainqueur, que représente l’écrasement d’un homme par un autre. Et d’imaginer ce que Simone Weil aurait pu dire des crimes concentrationnaires nazis et des crimes terroristes au XXIe siècle...

Distinguant ces crimes de devoir sacré des crimes « de raison » du communisme athée, Barilier relève que dans les deux cas (nazis et terroristes islamiques) « le pouvoir qu’on détient physiquement sur autrui fait procéder à sa destruction morale. Et cette destruction se fait dans l’ivresse sacrée ».

Par le crime de devoir sacré, le tueur exerce un pouvoir absolu, divinement justifié. Or ce pouvoir absolu est le même qui justifie la soumission de la femme à l’homme et l’esclavage de celui-ci au Dieu censé le« libérer ».

Un chapitre à vrai dire central, intitulé Marguerite au rouet, puis sous la hache, constitue l’une des pierres d’achoppement essentielles de Vertige de la force, ou le double pouvoir de l’homme, en vertu de « la loi du plus fort », et de Dieu, continue aujourd’hui de s’imposer à la femme en vertu de préceptes prétendus sacrés.

« Avec l’islamisme, religion qui s’est élaborée dans une société profondément patriarcale, Dieu frappe la femme d’infériorité. Les hommes, dit le Coran, prévalent sur les femmes ».

Mais qui écrit cela ? Un infidèle fieffé ? Nullement : c’et l’Egyptien Mansour Fahmy, dans une thèse présentée en Sorbonne en 1913, sur La Condition de la femme dans l’islam, qui lui vaudra d’être interdit d’enseignement dans son pays et d’y mourir rejeté.

Toujours étonnant par ses rapprochements, Etienne Barilier parle ensuite des souvenirs d’enfance de l’écrivain algérien Rachid Boudjedra, dans La prise de Gibraltar, qui évoque l’acharnement avec lequel un vieillard, « maître de Coran », l’oblige à répéter la fameuse sourate de la vache concluant à l’impureté de la femme, et donc de sa mère, quitte à le battre pour sa réticence avant que son propre père, voire sa mère elle-même, n’en rajoutent ! ».

Sur quoi Barilier, après l’exemple d’un autre écrit éloquent de l’auteur sénégalais Cheikh Hamidou Kane, bifurque sur le sort tragique, et combien révélateur aussi, de Marguerite dans le Faust de Goethe : « La force dans le Dieu qui tue ; la force dans l’oppression des femmes. Ces deux violences se rejoignent étrangement, tout en paraissant se situer aux deux extrémités de l’humain ; le sacré, et les muscles. Mais on a vu que leur lien ne pourrait pas être plus intime : la violence la plus physique prend un sens moral dès lors qu’elle est humaine, et la violence qui prétend trouver sa source dans l’exigence la plus haute, celle de Dieu, est précisément celle qui débouche sur l’usage le plus meurtrier de la brutalité physique. »

Du perdant au guerrier radical

Etienne Barilier ne parle ni de ce qui, socialement ou culturellement, pousse tel jeune à se radicaliser, ni de la« gestion » française des banlieues ni de l’implication du complexe militaro-industriel de l’Empire américain dans la déstabilisation du Moyen-Orient, ni non plus de ce qui rapproche ou distingue un « fou deDieu » à l’ancienne manière russe d’un djihadiste du soi-disant Etat islamique.

Pour autant, l'on ne saurait lui reprocher de se cantonner dans les nuées. Ainsi, à propos de Boko Haram, établit-il un parallèle entre les extrémistes iconoclastes ennemis de toute culture et de tout livre autre que le Coran, et l’Armée de résistance du Seigneur sévissant en Ouganda sous la direction du redoutable Joseph Kony, mélange d’intégriste biblique et de sorcier animiste, terrorisant les populations avec son armée d’enfants soldats et dont on estime les massacres à plus de 100.000 personnes en 25 ans, au nom du seul Dieu juste…

« Sans nul doute », écrit Barilier, moyennenat les distorsions qui s’imposent, n’importe quelle parole divine, y compris celle de l’Evangile, peut devenir un bréviaire de la haine ».

Cela étant, il faut reconnaître que la force n’a pas le même statut dans l’Evagile et le Coran.

« Il n’est que trop vrai que la chrétienté a mis fort longtemps avant de commencer à comprendre le christianisme », écrit Barilier, qui cite l’historien Jean Flori auteur de Guerre sainte, jihad,croisade, violence et religion dans la christianisme et l’islam, établissant la légitimation, par le prophète, de l’action guerrière, au contraire du Christ : « La doctrine du Coran tout comme la conduite du prophète d’Allah sont, sur le point de la violence et de la guerre, radicalement contraires à la doctrine des Evangiles et à l’attitude de Jésus ».

Or à ce propos, les interprètes les plus progressistes du Coran n’en finissent pas (à nos yeux en tout cas) de tourner en rond dans une sorte de cercle coupé du temps, tel qu’on le constate dans les thèses de Mahmoud Mohammed Taha, que Barilier surnomme le « martyr inquiétant », auteur soudanais d’Un islam à vocation libératrice, qui s’ingénie à voir dans l’islam la quintessence de la démocratie et de la liberté tout en prônant la soumission volontaire de l’homme à Dieu et de la femme à l’homme. Or découvrant des phrases de cet improbable réformateur affirmant, après avoir défendu l’usage du sabre « comme un bistouri de chirurgien » que « la servitude équivaut à la liberté », annonçant en somme la novlangue d'un Orwell ou d'un Boualem Sansal, l’on est interloqué d’apprendre que Taha, jugé trop moderniste ( !) finit pendu à Khartoum en janvier1985.

La deuxième pierre d’achoppement fondamentale, dans Vertige de la force, tient à la conception du temps dans la vision musulmane, bonnement nié au motif qu’il n’y a pas d’avant ni d’après l’islam.

« La temporalité islamique n’est ni linéaire ni circulaire ; elle est abolie », écrit Barilier en citant les assertions de Taha selon lequel l’Arabie du VIIe siècle était déjà dans la modernité, que L’islam en tant que religion « apparut avec le premier être humain » et que l’islam englobe toute la philosophie et toute la science qui prétendraient être nées après lui.

Or cette conception « fixiste » n’explique pas seulement l’énorme « retard » pris, depuis le Moyen Âge, par les cultures arabo-musulmanes : elle justifie une prétendue« avance » qui se dédouane en invoquant la perte de toute spiritualité et de tout réel « progrès » dans la civilisation occidentale.

En prolongement de ces observations sur ce profond décalage entre deux conceptions du monde, Barilier revient à un essai de l’écrivain Hans Magnus Enzensberger, datant de 2006, intitulé Le perdant radical et dans lequel était présenté une sorte de nouvel homme du ressentiment fabriqué par notre société capitaliste et concurrentielle où le désir de reconnaissance exacerbe autant les envies que la frustration et l’intolérance.

Pointant le retard accablant des sociétés arabes de la même façon qu’un Abdennour Bidar dans sa courageuse Lettre ouverte au monde musulman, Enzensberger faisait remonter au Coran les causes de ces retards en matière d’égalité et de condition féminine, de liberté de recherche et de développement du savoir, de vie privée et de démocratie réelle.

Pointant le retard accablant des sociétés arabes de la même façon qu’un Abdennour Bidar dans sa courageuse Lettre ouverte au monde musulman, Enzensberger faisait remonter au Coran les causes de ces retards en matière d’égalité et de condition féminine, de liberté de recherche et de développement du savoir, de vie privée et de démocratie réelle.

Et de comparer les terroristes à ces « perdants radicaux » qui, en Occident, compensent leurs propres frustrations en mitraillant les élèves d’un collège ou en « pétant les plombs » de multiples façons.

Or s’agissant des djihadistes islamiques, Etienne Barilier préfère, à la formule de « perdant radical », celle de« guerrier radical », dans la mesure où leur ivresse criminelle se déchaîne dans un cadre prétendu sacré. Or il va de soi que cette « force pure » n’a plus rien à voir avec l’islam que défendait un Mohammed Taha. « Oui, la rage de destruction et de mort – le « vive la mort » - des groupes terroristes islamistes est un moteur plus puissant et plus enivrant que les religions qui leur donnent base légale, caution morale ou verbiage justificatif ».

Dans la lumière d’Engadine

La dernière mise en rapport fondant le thème le plus vertigineux de cet essai, à savoir la fascination de l’abîme, concerne le rapprochement du culte de la force sacrée chez les terroristes islamistes et la pensée du philosophe qui affirmait qu’il faut « faire du sol un abîme », à savoir Martin Heidegger.

La dernière mise en rapport fondant le thème le plus vertigineux de cet essai, à savoir la fascination de l’abîme, concerne le rapprochement du culte de la force sacrée chez les terroristes islamistes et la pensée du philosophe qui affirmait qu’il faut « faire du sol un abîme », à savoir Martin Heidegger.

La base de cette dernière étape de l’essai de Barilier,avant sa conclusion beaucoup plus lumineuse, est la rencontre historique à Davos, en 1929, de deux grandes figures de l’intelligentsia allemande du XXe siècle, en les personnes d’Ernst Cassirer, modèle d’humaniste attaché à la Raison, à la noblesse du langage et au respect de la forme dont Thomas Mann semble avoir préfiguré les positions dans le personnage du Settembrini de La Montagne magique, alors que l'ombrageux Naphta, mystique anti-bourgeois, annonce (plus ou moins...) un Heidegger rejetant ou dépassant les catégories kantiennes.

Par delà le rapprochement entre un roman composé entre 1912 et 1923 et la rencontre de 1929, Barilier précise que, plus que les positions antagonistes des deux personnages, c'est l'atmosphère claire, enivrante et mortifère de Davos qui compte en l'occurrence: "Le lieu où la vie semble à son comble de pureté, mais où la mort ne cesse de rôder, et va frapper"...

Par delà le rapprochement entre un roman composé entre 1912 et 1923 et la rencontre de 1929, Barilier précise que, plus que les positions antagonistes des deux personnages, c'est l'atmosphère claire, enivrante et mortifère de Davos qui compte en l'occurrence: "Le lieu où la vie semble à son comble de pureté, mais où la mort ne cesse de rôder, et va frapper"...

Comme il s’est défendu ailleurs de procéder par« amalgames », épouvantail commode de ceux qui refusaient a priori de penser après les tragédies de l’an dernier, Barilier se garde d’établir un lien de causalité directe entre la pensée de Heidegger et le déchaînement de la force nazie, « modèle infâme de la force islamiste ». Et pourtant… Et pourtant, il se trouve que certains penseurs iraniens islamisants ont bel et bien fait de Heidegger leur maître à penser en matière de programme identitaire, qu’ils prétendent mieux connaître que tous les Infidèles.

Heidegger ? « Le style de la nuit, donc. Et de l’Abgrund, l’abîme. Un « Abgrund » évidemment sans commune mesure avec les abîmes nazis. Mais ce qui reste vrai, c’est que tout choix de l’abîme, tout refus de la raison humaine, de l’exigence des Lumières, du dialogue dans la lumière, menace d’asservir l’homme au pouvoir de la force ».

Au moment de la libération de Paris, dans un texte intitulé Respirer, Paul Valéry écrivit ceci : « La liberté est une sensation. Cela se respire. L’idée que nous sommes libres dilate l’avenir du moment ».

Parce qu’il est aussi artiste, romancier et musicien, Etienne Barilier sait d’expérience que la liberté est forme, qui doit certes accueillir la force pour exister. Mais « la force de la forme n’est plus force qui tue. C’est la force domptée par la forme, qui n’en garde que l’élan.Ou encore : la forme c’est la patience de la force ». De même Simone Weil parlait-elle d’ »une autre force qui est le rayonnement de l’esprit ».

Tel étant le trésor de mémoire, et de pensée revivifiée, que nous pouvons redécouvrir et transmettre, au dam de ceux –là qui pensent que nous n’avons plus « rien à donner »…

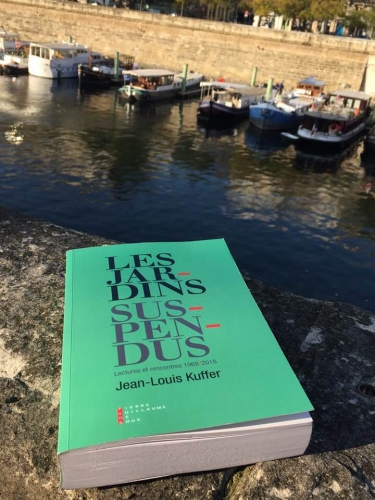

Etienne Barilier. Vertige de la force. Buchet-Chastel, 117p.

Etienne Barilier. Dans Khartoum assiégée. Phébus, 495p.

De la magie des noms et de quelques figures du quartier de nos enfances. Que tout s’apaise au doux murmure du sablier, ou lorsque Mozart se remet au piano.

De la magie des noms et de quelques figures du quartier de nos enfances. Que tout s’apaise au doux murmure du sablier, ou lorsque Mozart se remet au piano.

Ainsi que l’a relevé un Albert Camus (premier maître à penser de Barilier, qui lui a consacré l’un de ses ivres), le XXe siècle a inventé le « crime de logique », aboutissant à l’organisation planifiée des camps de concentration et d’extermination. Ce crime « rationnel » de haute technicité rompt avec ce qu’on peut dire le « crime de passion », à caractère éruptif et sporadique, dont la jalousie (dès le Caïn biblique) est l’une des motivations récurrentes.

Ainsi que l’a relevé un Albert Camus (premier maître à penser de Barilier, qui lui a consacré l’un de ses ivres), le XXe siècle a inventé le « crime de logique », aboutissant à l’organisation planifiée des camps de concentration et d’extermination. Ce crime « rationnel » de haute technicité rompt avec ce qu’on peut dire le « crime de passion », à caractère éruptif et sporadique, dont la jalousie (dès le Caïn biblique) est l’une des motivations récurrentes.  Entre autres qualités rares, Etienne Barilier a le génie des rapprochements éclairants. Ainsi de son recours, à propos du rapport souvent vertigineux que l’homme entretient avec la violence, relevant de la sidération, se réfère-t-il à ce qu’il considère comme « l’un des textes capitaux du XXe siècle », écrit par Simone Weil en pleine Deuxième Guerre mondiale, intitulé L’Iliade ou le poème de la force et dans lequel la philosophe juive d’inspiration christique met en lumière l’anéantissement moral, pour le vaincu mais aussi pour le vainqueur, que représente l’écrasement d’un homme par un autre. Et d’imaginer ce que Simone Weil aurait pu dire des crimes concentrationnaires nazis et des crimes terroristes au XXIe siècle...

Entre autres qualités rares, Etienne Barilier a le génie des rapprochements éclairants. Ainsi de son recours, à propos du rapport souvent vertigineux que l’homme entretient avec la violence, relevant de la sidération, se réfère-t-il à ce qu’il considère comme « l’un des textes capitaux du XXe siècle », écrit par Simone Weil en pleine Deuxième Guerre mondiale, intitulé L’Iliade ou le poème de la force et dans lequel la philosophe juive d’inspiration christique met en lumière l’anéantissement moral, pour le vaincu mais aussi pour le vainqueur, que représente l’écrasement d’un homme par un autre. Et d’imaginer ce que Simone Weil aurait pu dire des crimes concentrationnaires nazis et des crimes terroristes au XXIe siècle...  Pointant le retard accablant des sociétés arabes de la même façon qu’un Abdennour Bidar dans sa courageuse Lettre ouverte au monde musulman, Enzensberger faisait remonter au Coran les causes de ces retards en matière d’égalité et de condition féminine, de liberté de recherche et de développement du savoir, de vie privée et de démocratie réelle.

Pointant le retard accablant des sociétés arabes de la même façon qu’un Abdennour Bidar dans sa courageuse Lettre ouverte au monde musulman, Enzensberger faisait remonter au Coran les causes de ces retards en matière d’égalité et de condition féminine, de liberté de recherche et de développement du savoir, de vie privée et de démocratie réelle. La dernière mise en rapport fondant le thème le plus vertigineux de cet essai, à savoir la fascination de l’abîme, concerne le rapprochement du culte de la force sacrée chez les terroristes islamistes et la pensée du philosophe qui affirmait qu’il faut « faire du sol un abîme », à savoir Martin Heidegger.

La dernière mise en rapport fondant le thème le plus vertigineux de cet essai, à savoir la fascination de l’abîme, concerne le rapprochement du culte de la force sacrée chez les terroristes islamistes et la pensée du philosophe qui affirmait qu’il faut « faire du sol un abîme », à savoir Martin Heidegger. Par delà le rapprochement entre un roman composé entre 1912 et 1923 et la rencontre de 1929, Barilier précise que, plus que les positions antagonistes des deux personnages, c'est l'atmosphère claire, enivrante et mortifère de Davos qui compte en l'occurrence: "Le lieu où la vie semble à son comble de pureté, mais où la mort ne cesse de rôder, et va frapper"...

Par delà le rapprochement entre un roman composé entre 1912 et 1923 et la rencontre de 1929, Barilier précise que, plus que les positions antagonistes des deux personnages, c'est l'atmosphère claire, enivrante et mortifère de Davos qui compte en l'occurrence: "Le lieu où la vie semble à son comble de pureté, mais où la mort ne cesse de rôder, et va frapper"...

Vertige du Vendredi saint

Vertige du Vendredi saint

On est très loin du ciel lorsque s'ouvre Une année sabbatique sur cet inspirant incipit: "On vit le samedi les plus belles heures du dimanche. La seule musique digne de nous est celle qu'on n'a pas encore jouée". On est déjà sur le départ frotté de mélancolie, voire de désenchantement, d'un type qui se reproche d'avoir manqué jusque-là ses rendez-vous avec le meilleur de lui-même, brillant certes parmi les brillants mais prenant les hommages comme autant de banderilles plantées dans son cuir honteux. Plus précisément, le saxo ténor Sunny Matthews, qu'on imagine encore jeune, avec sa dégaine de bison, mais qui se sent déjà fatigué de vivre, aussi toxico que son mentor absolu, dit Le Bleu, quitte New York pour le centre de désintoxication de Lexington où il compte se refaire durant quelque temps. Mais qui est ce Sunny Matthews ? se demandera vite le lecteur, familier ou non du jazz. S'agit-il d'un avatar romanesque de Sonny Rollins, comme le suggère une allusion du prière d'insérer ? Et l'aura sans pareille du Bleu, autant que sa propre dépendance aux "substances", renvoient-elles à Charlie Parker ? Et les connaisseurs ne seront-ils pas tentés de chercher les "clefs" des pseudo de l'Hippopotame ou du Serrurier ? Peu importe à vrai dire !

On est très loin du ciel lorsque s'ouvre Une année sabbatique sur cet inspirant incipit: "On vit le samedi les plus belles heures du dimanche. La seule musique digne de nous est celle qu'on n'a pas encore jouée". On est déjà sur le départ frotté de mélancolie, voire de désenchantement, d'un type qui se reproche d'avoir manqué jusque-là ses rendez-vous avec le meilleur de lui-même, brillant certes parmi les brillants mais prenant les hommages comme autant de banderilles plantées dans son cuir honteux. Plus précisément, le saxo ténor Sunny Matthews, qu'on imagine encore jeune, avec sa dégaine de bison, mais qui se sent déjà fatigué de vivre, aussi toxico que son mentor absolu, dit Le Bleu, quitte New York pour le centre de désintoxication de Lexington où il compte se refaire durant quelque temps. Mais qui est ce Sunny Matthews ? se demandera vite le lecteur, familier ou non du jazz. S'agit-il d'un avatar romanesque de Sonny Rollins, comme le suggère une allusion du prière d'insérer ? Et l'aura sans pareille du Bleu, autant que sa propre dépendance aux "substances", renvoient-elles à Charlie Parker ? Et les connaisseurs ne seront-ils pas tentés de chercher les "clefs" des pseudo de l'Hippopotame ou du Serrurier ? Peu importe à vrai dire !

Le Projet Parrains&Poulains du Salon du livre et de la presse de Genève répond à deux missions: mettre en

Le Projet Parrains&Poulains du Salon du livre et de la presse de Genève répond à deux missions: mettre en  Qu’est-ce qu’être écrivain?

Qu’est-ce qu’être écrivain? Ces expériences singulières ne m’auront pas empêché de vivre, alors, comme n’importe quel sauvageon des

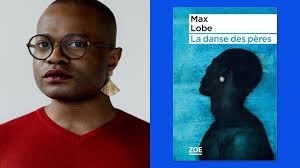

Ces expériences singulières ne m’auront pas empêché de vivre, alors, comme n’importe quel sauvageon des  Quand Max Lobe raconte une rencontre avec JLK

Quand Max Lobe raconte une rencontre avec JLK J’ai rencontré JLK il y a près de deux ans à Morges, au Livre sur les quais. Au Château, il modérait une table ronde à laquelle j’étais convié. Moi, j’avais profité des bons de consommation délivrés gratuitement aux auteurs pour me remplir la panse dans un bon restaurant de la place. La table ronde s’était peu à peu dissipée de mon coeur pour laisser toute la place à la gourmandise. Rien, même pas les discussions littéraires, ne semblait valoir le papet de ce jour-là. Comme résultat: j’avais eu trois quarts d’heure de retard. Et de dire qu’aujourd’hui JLK me traite de Bünzli. Depuis ce débat à Morges, je ne me suis plus jamais éloigné de JLK. Très vite, je lui ai présenté un projet d’écriture de roman. Quelques jours après, oui seulement quelques jours après, il avait déjà des choses à dire sur mon texte. On s’est rencontré ici, au Buffet de la gare de Lausanne où nous nous trouvons maintenant. Un, deux, trois décis de vin rouge de la région. Mille et une anecdotes et à un moment, il avait sorti une chemise où il avait pris soin de bien ranger mon manuscrit. Le texte était parsemé d’annotations. J’avais hâte d’écouter son verdict:

J’ai rencontré JLK il y a près de deux ans à Morges, au Livre sur les quais. Au Château, il modérait une table ronde à laquelle j’étais convié. Moi, j’avais profité des bons de consommation délivrés gratuitement aux auteurs pour me remplir la panse dans un bon restaurant de la place. La table ronde s’était peu à peu dissipée de mon coeur pour laisser toute la place à la gourmandise. Rien, même pas les discussions littéraires, ne semblait valoir le papet de ce jour-là. Comme résultat: j’avais eu trois quarts d’heure de retard. Et de dire qu’aujourd’hui JLK me traite de Bünzli. Depuis ce débat à Morges, je ne me suis plus jamais éloigné de JLK. Très vite, je lui ai présenté un projet d’écriture de roman. Quelques jours après, oui seulement quelques jours après, il avait déjà des choses à dire sur mon texte. On s’est rencontré ici, au Buffet de la gare de Lausanne où nous nous trouvons maintenant. Un, deux, trois décis de vin rouge de la région. Mille et une anecdotes et à un moment, il avait sorti une chemise où il avait pris soin de bien ranger mon manuscrit. Le texte était parsemé d’annotations. J’avais hâte d’écouter son verdict: - Quand et pourquoi avez-vous décidé que l’écriture tiendrait une place prépondérante dans votre vie?

- Quand et pourquoi avez-vous décidé que l’écriture tiendrait une place prépondérante dans votre vie? ML Donner une place importante à l’écriture implique plus d’attention, plus de curiosité. Je suis de plus en plus attentif aux moindres détails sur tout ce qui m’entoure. Je ne laisse rien passer. Mais un écrivain n’est pas un sociologue, encore moins un philosophe! Le job de l’écrivain est de raconter des histoires En revanche, je peux très bien me nourrir de ces sciences pour mieux comprendre ce qui se passe autour de moi. Concrètement, cela ne change rien dans ma vie quotidienne, car je suis de nature très curieux.

ML Donner une place importante à l’écriture implique plus d’attention, plus de curiosité. Je suis de plus en plus attentif aux moindres détails sur tout ce qui m’entoure. Je ne laisse rien passer. Mais un écrivain n’est pas un sociologue, encore moins un philosophe! Le job de l’écrivain est de raconter des histoires En revanche, je peux très bien me nourrir de ces sciences pour mieux comprendre ce qui se passe autour de moi. Concrètement, cela ne change rien dans ma vie quotidienne, car je suis de nature très curieux. JLK Simenon affirmait qu’un père ne peut rien transmettre à son fils, qui doit faire les mêmes erreurs que lui pour mûrir. Pour ma part, j’ai énormément appris des autres écrivains, mais surtout par leurs livres. Dernier exemple: ce que Max Lobe, mon poulain, m’a appris avec son premier roman, sans le vouloir. Or ce que j’aimerais transmettre à Max, c’est tout ce que j’essaie de pratiquer: l’indépendance, la curiosité, la porosité, le sens critique, l’écoute de son instinct profond. De son côté, il n’a pas encore renoncé à m’enseigner la zumba....

JLK Simenon affirmait qu’un père ne peut rien transmettre à son fils, qui doit faire les mêmes erreurs que lui pour mûrir. Pour ma part, j’ai énormément appris des autres écrivains, mais surtout par leurs livres. Dernier exemple: ce que Max Lobe, mon poulain, m’a appris avec son premier roman, sans le vouloir. Or ce que j’aimerais transmettre à Max, c’est tout ce que j’essaie de pratiquer: l’indépendance, la curiosité, la porosité, le sens critique, l’écoute de son instinct profond. De son côté, il n’a pas encore renoncé à m’enseigner la zumba....