ANGELUS NOVUS. - Tout entretien sur les anges paraît une lubie frivole en ces temps de plat utilitarisme où la futilité massive, précisément, fausse tous les critères. Il est vrai que l'ange paraît s'éloigner de ce monde, comme l'avait conclu Walter Benjamn au terme de sa traversée des enfers du XXe siècle, mais la figure même de ce penseur étrange, épars, à la fois incarné et désincarné, et prenant beaucoup sur lui de l'égarement du monde, laisse bel et bien, à son lecteur d'aujourd'hui, le sentiment diffus et lancinant qu'un ange a passé.

Walter Benjamin appelait de ses voeux cet Angelus novus dont l'effigie, signée Paul Klee ne l'a jamais quitté, mais son propre angélisme sans rien d'angélique au sens commun, est ailleurs: dans la fuite, la perte et la douleur liée à celles-ci, et le surcroît de présence réelle que cela lui donne à nos yeux en dépit de son constat désespéré.

Walter Benjamin appelait de ses voeux cet Angelus novus dont l'effigie, signée Paul Klee ne l'a jamais quitté, mais son propre angélisme sans rien d'angélique au sens commun, est ailleurs: dans la fuite, la perte et la douleur liée à celles-ci, et le surcroît de présence réelle que cela lui donne à nos yeux en dépit de son constat désespéré.

DIVAGATION. - Je passe, aujourd'hui, le cap des soixante-six ans. Deux fois l'âge du Christ. Un an de plus que Faulkner à sa mort. Un de moins que mon père et que Céline à la leur. Onze de plus que mon frère. Trois de moins que Ramuz. Simone Weil meurt à 34 ans. Che Guevara à 39 ans. Tolstoï à 82 ans. Tchékhov à 44 ans. Dostoïevski à 60 ans pile. Mon grand-père paternel à 71 ans, mon autre grand-mère à 90 ans. Ceci noté juste par curiosité. Ma bonne amie, à qui je fais part de cette liste, trouve cela déprimant. Moi pas du tout, au contraire.

(À La Désirade, ce vendredi 14 juin)

LE DESIR DES ANGES . - Si la discussion sur le sexe des anges paraît vaine, la question du désir reste très riche de sens et de sensations à leur évocation puisqu'ils en sont l'incarnation désincarnée mais hyper-consciente, où cohabitent l'innocence candide d'avant le sang et le sperme, et la mélancolie de l'âge.

LE DESIR DES ANGES . - Si la discussion sur le sexe des anges paraît vaine, la question du désir reste très riche de sens et de sensations à leur évocation puisqu'ils en sont l'incarnation désincarnée mais hyper-consciente, où cohabitent l'innocence candide d'avant le sang et le sperme, et la mélancolie de l'âge.

L'ange en manteau de pluie Columbo, dans Les ailes du désir, figure bien cette incarnation désincarnée, qui traverse les scènes de crime de l'Histoire avec l'air pensif de celui que la découverte du coupable ne fera jamais triompher.

Surtout je revois Bruno Ganz, dans le taxi du même film, murmurant à son compagnon de mission sur terre: " C'est extraordinaire de n'être qu'un esprit et de témoigner pour l'éternité de tout ce qui a trait à la spiritualité de chaque mortel. Mais parfois moi je me sens fatigué de n'être qu'un esprit, j'aimerais que ce survol éternel se termine enfin. J'aimerais sentir en moi un poids. Sentir que cette densité abolit l'illimité, me rattache au monde terrestre. J'aimerais à chaque pas, à chaque coup de vent, pouvoir dire: "et maintenant, et maintenant, et maintenant, au lieu de dire "depuis toujours" ou "à jamais". S'asseoir à une table ou des personnes jouent aux cartes, pour être salué d'un simple geste amical. Lorsqu'il nous arrive parfois de prendre part nous ne faisons que simuler. Dans ce combat en pleine nuit, on a fait semblant, on a simulé une luxation de la hanche, comme on feint d'attraper le poisson avec eux, comme on feint de s'asseoir à la table où ils sont assis, de boire ou de manger en leur compagnie, quand on fait rôtir les agneaux, quand on sert du vin dans les tente du désert, enfin, on simule"...

Celui qui demande son âge au Temps / Celle qui demande l’heure au Tage / Ceux qui se sentent otages du Temps mais c’est peut-être l’âge, etc.

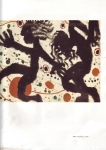

À LA MORT, À LA VIE. - À l'angélisme béat, voire inepte, limite obscène (genre "nos petits anges" des mères couveuses) de l'imagerie sulpicienne, s'oppose évidemment le fracas du monde, de corridas en crucifixions, dont la peinture de Francis Bacon tire sa dramaturgie sanglante et féerique à la fois. Or Bacon relève lui aussi, je crois, de cette angéologie poétique, en sa face sombre, qui a succédé à l'angéologie dogmatique voire militaire des Docteurs ès théologie et autres visionnaires mystiques tels Jacob Boehme ou Angelus Silesius.

À LA MORT, À LA VIE. - À l'angélisme béat, voire inepte, limite obscène (genre "nos petits anges" des mères couveuses) de l'imagerie sulpicienne, s'oppose évidemment le fracas du monde, de corridas en crucifixions, dont la peinture de Francis Bacon tire sa dramaturgie sanglante et féerique à la fois. Or Bacon relève lui aussi, je crois, de cette angéologie poétique, en sa face sombre, qui a succédé à l'angéologie dogmatique voire militaire des Docteurs ès théologie et autres visionnaires mystiques tels Jacob Boehme ou Angelus Silesius.

Francis Bacon entre en peinture avec une crucifixion blasphématoire (une espèce de spectre blanc de volaille clouée, datant de 1933) qui prélude à son émancipation d'avec son mentor de l'époque, le peintre Roy de Maistre, bientôt rallié au catholicisme traditionnel. Par la suite, l'ange de la mort ne cessera de danser autour de la chaise électrique sur laquelle Bacon assied ses modèles, souvent très beaux selon le canon conventionnel, pour en tirer des figures déformées voire monstrueuses sur fond de couleurs extatiques.

Le même ange de la mort patrouille aux horizons du Voyage au bout de la nuit de Céline, scellant la même beauté noire et le même caractère électrique de sa prose. Enfin, chez Louis Soutter, l'ange des douleurs est partout.

Le même ange de la mort patrouille aux horizons du Voyage au bout de la nuit de Céline, scellant la même beauté noire et le même caractère électrique de sa prose. Enfin, chez Louis Soutter, l'ange des douleurs est partout.

GATSBY. - Il ne m'a fallu que le retour à quelques pages du Great Gatsby pour me rappeler cette évidence: que ce qui nous touche vraiment en littérature, et donc dans la vie, ou inversement, est une affaire d'anges. Je me le disais déjà hier en relisant un récit de Tchékhov intitulé Ceux qui sont de trop, et cela m'est encore plus clair à la lecture de Scott Fitzgerald: que nous crèverions sans les anges.

Cela n'a rien à voir avec ce qu'on décrie justement comme angélisme, au sens d'une idéaliste suavité ou d'une innocence fantasmée de bambins béats: cette bimbeloterie n'a rien de commun avec les anges de tous âges et conditions que je dis, qui en bavent le plus souvent plus que les autres et sont parfois teigneux, voire affreux.

Cela n'a rien à voir avec ce qu'on décrie justement comme angélisme, au sens d'une idéaliste suavité ou d'une innocence fantasmée de bambins béats: cette bimbeloterie n'a rien de commun avec les anges de tous âges et conditions que je dis, qui en bavent le plus souvent plus que les autres et sont parfois teigneux, voire affreux.

L'affreux et teigneux Charles Bukowski, par exemple, est de ces anges au même titre que ce snob gigolo de Rainer Maria Rilke ou que cette cinglée de Simone Weil ou que cette harpie de Patty Higsmith ou que le calamiteux Rimbaud - tous ayant en commun le même don d'illumination et la même grâce diffusée par Scott Fitzgerald quand il capte la douleur sous le lipstick.

LES SIMULACRES. - L'obstacle majeur à la diffusion lumineuse de l'ange - ce qui revient à parler de l'art ou de la poésie -, est l'agitation imbécile, laquelle procède de la vanité et de l'envie, qui participent elles-mêmes des composants de la basse passion de posséder ou de soumettre ou de s'en mettre pleine la panse ou de s'éclater, comme on dit.

Les Anges de la télé figurent cette agitation au pinacle de la stupidité médiatique. Cependant le rejet vertueux ou la moquerie me semblent insuffisants. Je me disais même, hier soir, que les girls et les boys "élus" sur le plateau de cette émission d'une débilité extrême, sont peut-être, quand même, quelque part, des anges - je me disais que chacun de ces pantins laqués ne ferait pas de vieilles osses dans cette arène du Rien, et dans l'immédiat je remarquai avec espoir un rien de panique enfantine dans l'expression de la pauvre Nabila changeant de culotte à vue, je guettais chez les boys un rien de gouaille ou de bonne vulgarité sous la dégaine à la coule de celui qui assure avec la conviction (voix off) de vivre quelque chose de géant, pour ne pas dire d'Historique comme le martèlent les hystériques du TJ - bref je cherchais à ces zombies programmés une échappée en les imaginant revenus dans leur banlieue avec de subits sanglots de lucidité: je souhaitais secrètement a Nabila & Co de se retrouver un de ces soirs largués et perdus, jetés éperdus loin des spots et des macs de la télé, se frottant enfin les paupières au lever du jour et se sentant des ailes...

Les Anges de la télé figurent cette agitation au pinacle de la stupidité médiatique. Cependant le rejet vertueux ou la moquerie me semblent insuffisants. Je me disais même, hier soir, que les girls et les boys "élus" sur le plateau de cette émission d'une débilité extrême, sont peut-être, quand même, quelque part, des anges - je me disais que chacun de ces pantins laqués ne ferait pas de vieilles osses dans cette arène du Rien, et dans l'immédiat je remarquai avec espoir un rien de panique enfantine dans l'expression de la pauvre Nabila changeant de culotte à vue, je guettais chez les boys un rien de gouaille ou de bonne vulgarité sous la dégaine à la coule de celui qui assure avec la conviction (voix off) de vivre quelque chose de géant, pour ne pas dire d'Historique comme le martèlent les hystériques du TJ - bref je cherchais à ces zombies programmés une échappée en les imaginant revenus dans leur banlieue avec de subits sanglots de lucidité: je souhaitais secrètement a Nabila & Co de se retrouver un de ces soirs largués et perdus, jetés éperdus loin des spots et des macs de la télé, se frottant enfin les paupières au lever du jour et se sentant des ailes...

LE SECRET. - T’as quelque chose à me dire : je t’entends bien - je m’entends bien avec toi et je m’entends mieux avec moi quand t’es là, partout où je te retrouve sur mon chemin je me retrouve en même temps, j'sais pas pourquoi mais c’est comme ça, même quand y a pas de lumière y en a quand t’es là…

LE SECRET. - T’as quelque chose à me dire : je t’entends bien - je m’entends bien avec toi et je m’entends mieux avec moi quand t’es là, partout où je te retrouve sur mon chemin je me retrouve en même temps, j'sais pas pourquoi mais c’est comme ça, même quand y a pas de lumière y en a quand t’es là…

MESSAGERS.- La grâce n'est pas toujours où les spécialistes en la matière la situent, même si les saintes et les saints homologués dans les cultes divers ne sont pas sans mérites avérés, mais la percevoir suppose d'abord qu'on se calme, qu'on se taise, qu'on écoute, qu'on se montre plus attentif même en pleine disco ou dans la tonitruance du stade en folie après un but de rêve: les messagers sont parmi nous mais nous ne savons point les voir ni les accueillir. Or il importe de discerner plus clairement ce qui nous en empêche, et ensuite cela pourrait aller mieux.

L'obsession en tout genre est un obstacle sérieux. L'obsession apoplectique du Pouvoir me semble pour ainsi dire rédhibitoire, j'entends: politique, financier et symbolique. Devant ces obstacles, l'ange se sent flagada. Mais il faut se méfier du pire qui use parfois de la parure du Bien. L'obsession de la vertu ou de la pureté peut aussi contrevenir au passage du messager, qu'une certaine tradition spirituelle a raison de voir préférer les mauvais lieux aux tea-rooms proprets. Une certaine obsession de la bonne santé ou de la belle humeur peuvent s'opposer aussi à la libre circulation des personnes angéliques. On n'imagine pas Notre Seigneur dans un fitness ou les poètes Novalis, Baudelaire, Dylan Thomas, Emily Dickinson dans un jacuzzi, alors que leur vocation les porte à s'incarner en douleur et en douceur.

L'obsession en tout genre est un obstacle sérieux. L'obsession apoplectique du Pouvoir me semble pour ainsi dire rédhibitoire, j'entends: politique, financier et symbolique. Devant ces obstacles, l'ange se sent flagada. Mais il faut se méfier du pire qui use parfois de la parure du Bien. L'obsession de la vertu ou de la pureté peut aussi contrevenir au passage du messager, qu'une certaine tradition spirituelle a raison de voir préférer les mauvais lieux aux tea-rooms proprets. Une certaine obsession de la bonne santé ou de la belle humeur peuvent s'opposer aussi à la libre circulation des personnes angéliques. On n'imagine pas Notre Seigneur dans un fitness ou les poètes Novalis, Baudelaire, Dylan Thomas, Emily Dickinson dans un jacuzzi, alors que leur vocation les porte à s'incarner en douleur et en douceur.

L'incarnation de la douceur est la marque de l'ange.

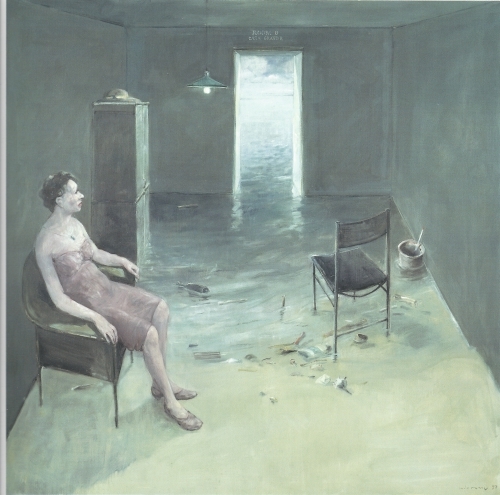

MON MEILLEUR SOUVENIR. - Ma bonne amie fête aujourd'hui ses 65 ans. Elle vient de finir une nouvelle toile dont l'atmosphère de bord de mer, dans l'esprit de Hopper, est prenante. J'ai vu hier soir un film japonais intitulé After life, qui m'a beaucoup touché. Fondé sur le témoignage de centaines de personnes de toutes conditions, interrogées après leur mort supposée, le film se concentre sur le souvenir unique que chacun aimerait emporter dans l'au-delà. Or j'ai tout de suite pensé au soir de janvier 1982 où j'ai retrouvé ma bonne amie dans un bar, dix-huit ans après notre premier flirt. Mais la naissance de nos deux infantes exigerait au moins trois souvenirs à emporter. Du moins suis-je rassuré par le fait que nos deux grâces s'entendent, avec leur mère, comme des luronnes, aussi bien qu'avec leurs lurons...

(À La Désirade, ce samedi 22 juin)

L'ANGE DE VERRE. - Je me retrouve ce matin à Shangai. Le désir de Shangai m'a souvent effleuré, ces derniers temps, mais à l'état encore vague d'aspiration à la ville-monde, tandis que ce matin c'est du solide: dès les premiers mots écrits par la main de verre je m'y suis reconnu sans y avoir jamais été: "Shangai n'est pas une ville. Ce n'est pas ce mot qui vient à l'esprit. Rien ne vient. Puis une stupeur face au bruit. Un bruit d'océan ou de machine de guerre. Un tumulte, un infini de perspectives, d'angles et de surface amplifiant le vacarme. Toutes les foules d'Elias Canetti se recoupent ici, se heurtent et se multiplient, fuient à l'horizon ou s'enroulent autour des points fixes (kiosques, bouches de métro, abris de bus, passages piétons). Des foules en procession et des foules fermées se pressent dans les parcs. Des foules semi-ouvertes, radiocentriques, chatoyantes, s'écoulent de la rue vers l'intérieur des hypermarchés, flux de chairs et de choses, flux d'essence giclant de vitrine en vitrine, grasses pattes, filoches de doigts, odeurs. L'espace grandit encore. Des foules béantes s'étirent à perte de vue, disséminées le long des voies de chemin de fer ou étirées par les câbles de milliers de grues. Des foules-miroir, enfin, se font face sur les boulevards, étrangement statiques, mastiquées, balançant leurs yeux et leurs cheveux noirs, chacune hypnotisant sa moitié complémentaire. Shangai est à la fois mangouste et cobra".

L'ANGE DE VERRE. - Je me retrouve ce matin à Shangai. Le désir de Shangai m'a souvent effleuré, ces derniers temps, mais à l'état encore vague d'aspiration à la ville-monde, tandis que ce matin c'est du solide: dès les premiers mots écrits par la main de verre je m'y suis reconnu sans y avoir jamais été: "Shangai n'est pas une ville. Ce n'est pas ce mot qui vient à l'esprit. Rien ne vient. Puis une stupeur face au bruit. Un bruit d'océan ou de machine de guerre. Un tumulte, un infini de perspectives, d'angles et de surface amplifiant le vacarme. Toutes les foules d'Elias Canetti se recoupent ici, se heurtent et se multiplient, fuient à l'horizon ou s'enroulent autour des points fixes (kiosques, bouches de métro, abris de bus, passages piétons). Des foules en procession et des foules fermées se pressent dans les parcs. Des foules semi-ouvertes, radiocentriques, chatoyantes, s'écoulent de la rue vers l'intérieur des hypermarchés, flux de chairs et de choses, flux d'essence giclant de vitrine en vitrine, grasses pattes, filoches de doigts, odeurs. L'espace grandit encore. Des foules béantes s'étirent à perte de vue, disséminées le long des voies de chemin de fer ou étirées par les câbles de milliers de grues. Des foules-miroir, enfin, se font face sur les boulevards, étrangement statiques, mastiquées, balançant leurs yeux et leurs cheveux noirs, chacune hypnotisant sa moitié complémentaire. Shangai est à la fois mangouste et cobra".

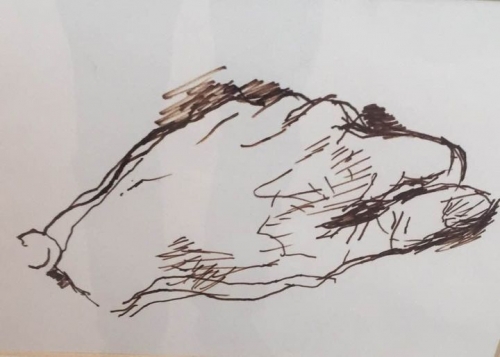

La main de verre descendue du ciel a la mémoire des fractures. "Cinquante au total", écrit-elle. Et reconnaît d'expérience: "C'est peu. D'autres malades s'en font des centaines. J'ai de la chance dans mon malheur".

La main de Philippe Rahmy a repris la mienne hier soir par surprise. Nous venions de recevoir nos nouveaux voisins. Nous avions parlé de Syrie (où S., restauratrice d'art, a travaillé avant le désastre sur les fresques d'un ancien monastère) et de Lubumbashi (où D. a séjourné entre deux missions de l'UNICEF au sud Kivu), et voici qu'en débarrassant je suis tombé sur ce livre jaune au titre peu lisible de Béton armé que nous avions reçu au courrier du matin. Sans relever le nom de l'auteur, je découvre une longue dédicace très amicale à la graphie connue et le prénom de Philippe me renvoyant illico à la couverture: nom de Dieu, l'ange de verre !

La main de Philippe Rahmy a repris la mienne hier soir par surprise. Nous venions de recevoir nos nouveaux voisins. Nous avions parlé de Syrie (où S., restauratrice d'art, a travaillé avant le désastre sur les fresques d'un ancien monastère) et de Lubumbashi (où D. a séjourné entre deux missions de l'UNICEF au sud Kivu), et voici qu'en débarrassant je suis tombé sur ce livre jaune au titre peu lisible de Béton armé que nous avions reçu au courrier du matin. Sans relever le nom de l'auteur, je découvre une longue dédicace très amicale à la graphie connue et le prénom de Philippe me renvoyant illico à la couverture: nom de Dieu, l'ange de verre !

Dans un rêve récent un messager spécial me conviait au coin d'un jardin municipal au nom difficile à prononcer, aux abords duquel je retrouverais Le Rameau d'Or. Mais voici que la main de verre précisait maintenent le lieu: Porte Nord du parc Zhongshan. Et l'Objet se trouvait là: "Un rameau d'acacia gît au milieu du chemin. Ce morceau de bois est comme la langue chinoise. Sa couleur, son parfum, ses premiers frémissements de bourgeon, ses fruits, ses fleurs, et jusqu'aux bourrasques qui l'ont arraché à son arbre, jusqu'aux pluies qui le font aujourd'hui pourrir sur le sol, appelleraient une description sans fin. Mais ce trésor de nuances est raboté par l'usage. Comme le chinois classique s'est appauvri dans la langue du peuple, la branche, hier florissante, est piétinée par les passants. Au lieu de siffler dans le vent, elle n'émet plus que quatre tons sous la semelle: un ton descendant,un ton descendant-montant, un ton montant, un ton plat. Quand une chaussure l'écrase, un large talon d'homme, le craquement est impératif et plongeant. La pression molle d'un pneu de vélo en tire une plainte offusquée mêlée de surprise. L'attaque nerveuse d'un escarpin fait jaillir une série de bruits qui grimpent le long de la jambe. Enfin, une ixième procession de vieillards réduit en poussière ce reste d'écorce dans un frottement de pantoufles".

Je sentais ces jours que j'avais besoin d'une dernière transfusion d'énergie pour achever mon propre livre, où il est pas mal question aussi d'anges stigmatisés. Or Béton armé m'est arrivé comme une grâce. C'est un livre d'une douce violence dont chaque mot de verre sonne vrai, qui me renvoien aux miens: "Je voudrais raconter la ville telle que la vivent ceux qui la bâtissent. Aboutir à quelque chose qui ressemble à l'idée du travail bien fait, une espèce de point fixe. Un emblème dont on pourrait dire qu'il est beau et surtout qu'il permet à d'autres de vivre mieux, comme un pont, par exemple, qui symbolise différentes qualités poussant les individus à se surpasser sans trop savoir pourquoi, peut-être par fierté ou simplement parce qu'ils ne sont jamais plus heureux que lorsqu'ils adoptent les réflexes du singe qui défie la pesanteur en se balançant de liane en liane".

NOCTUELLE. - De par ma qualité de papillon de nuit je bénéficie de certains privilèges en termes de transit urbain, mais ce n’est pas dire que je passe à travers les murs, que non point, en revanche les vols à basse altitude me sont permis même dans les rues à risques et c’est là qu’il m’est donné certains soirs à la sortie de certains bars de humer la tendre chair humaine sur le bitume – c’est énorme le malheur humain, c’est que ça n’a pas d’ailes le malheur humain, mais ce malheur humain me justifie en somme, moi le messager, et tout est bien…

NOCTUELLE. - De par ma qualité de papillon de nuit je bénéficie de certains privilèges en termes de transit urbain, mais ce n’est pas dire que je passe à travers les murs, que non point, en revanche les vols à basse altitude me sont permis même dans les rues à risques et c’est là qu’il m’est donné certains soirs à la sortie de certains bars de humer la tendre chair humaine sur le bitume – c’est énorme le malheur humain, c’est que ça n’a pas d’ailes le malheur humain, mais ce malheur humain me justifie en somme, moi le messager, et tout est bien…

RETOUR À SHANGAI. - Au lendemain des extrordinaires agapes d'anniversaire offertes par son frère à ma bonne amie pour ses soixante-cinq ans, je me retrouve à Shangai. Sans exagérer: d'extraordinaires agapes à La Châ, nouveau restau des hauteurs à un coup d'aile de pic noir des Pléiades et donnant, à 1300 mètres, sur le lac immense et l'arrière-pays jusqu'au Jura bleuté et plus loin encore.. Le lieu conjugue saveurs et sapience, avec un goût parfait dénué de tout chiqué d'artifice, plats exquis et vins divins, amen. Philippe Rahmy rappelle, dans Béton armé, le proverbe sicilien selon lequel un peuple s'identifie au contenu de son assiette. Or je lui recommande le peuple de La Châ: c'est un bon peuple.

RETOUR À SHANGAI. - Au lendemain des extrordinaires agapes d'anniversaire offertes par son frère à ma bonne amie pour ses soixante-cinq ans, je me retrouve à Shangai. Sans exagérer: d'extraordinaires agapes à La Châ, nouveau restau des hauteurs à un coup d'aile de pic noir des Pléiades et donnant, à 1300 mètres, sur le lac immense et l'arrière-pays jusqu'au Jura bleuté et plus loin encore.. Le lieu conjugue saveurs et sapience, avec un goût parfait dénué de tout chiqué d'artifice, plats exquis et vins divins, amen. Philippe Rahmy rappelle, dans Béton armé, le proverbe sicilien selon lequel un peuple s'identifie au contenu de son assiette. Or je lui recommande le peuple de La Châ: c'est un bon peuple.

Non moins extraordinaire est en outre ce livre de sapience au mille saveurs détaillées par la main de verre. Par exemple au zoo de Shangai devant Cinder le singe nu: "Aucune créature ne ressemble davantage à Dieu qu'un singe sans fourrure". Ou bien au fitness Will's Gym: "Le sportif chinois est tout en épaules". Face à la destruction de la personne caractéristique de la société communiste: "En Chine, l'amour ne se fait qu'en absence d'amour". Ou faisant écho à ce pêcheur fils de pilote américain qui affirme que les States ont lâché douze bombes atomiques sur le Japon qu'ils ont ensuite repeuplé en important un nouveau peuple dans l'archipel. Ainsi de suite: comme unesespèce d'acupuncture excitante et roborative, tour à tour poétique et polémique.

(À La Désirade, ce 23 juin)

DU FANTASTIQUE SOCIAL. - C'est Guido Ceronetti, lors de notre visite à Cetona où m'avait accompagné la Professorella, qui m'a soufflé la formule de "fantastique social" à propos de Céline, qui me revient en lisant Béton armé et par exemple à cette page me rappelant l'Amérique du Voyage: "Apple Store. 282 Huaihai Zhong Road. 21 heures. Vigiles Matrix, lunettes fumées, oreillettes. Vendeurs gravures de mode, volubiles et montées sur ressorts. Le mien s'appelle Link. Il a un doctorat en informatique, un long métrage en cours, un roman sur le feu, il rédige une grammaire chinoise pour étrangers et il enregistre un CD de rap, parmi d'autres projets. Dehors, la pluie frappe les cloisons transparentes. Les écrans 27 pouces diffusent une lueur d'outre-tombe sur les dizaines d'enfants massés dans le Genius Corner, une garderie aux allures de bloc opératoire. Les gamins y traînent leurs parents. La plupart ont moins de dix ans. Ils ne sont pas ici pour s'amuser. Ils manipulent des logiciels de programmation, juchés sur des tabourets de bar qui leur font des queues de métal. Leurs doigts crépitent. Pattes de mouche. Ils façonnent un monde dont celui-ci est l'ébauche. Comme les scorpions, ils survivront à la pollution, aux catastrophes nucléaires, au réchauffement climatique, à la chute des météores."

Celui qui résiste au déferlement du n’importe quoi / Celle qui assiste à l’orgie de la consommation en se demandant ce qui va l’interrompre / Ceux qui voient la foule se diriger comme une seul vers l’Objet de la convoitise, etc.

BAUDELAIRE MIGRANT. -Moi tu vois j’ai pas connu ni mère ni père, j’ai jamais eu d’amis, mais pas un, on m’a dit que je venais de là-bas mais j’ai pas ça de souvenir, donc je peux même pas dire que j’ai un pays, et comment je me trouve ici, je sais pas, si je trouve beau, je sais pas, je sais pas trop ce qui est beau ou pas beau, j’ai pas appris, mais ce que je sais, tout ce que je sais, mec, et ça je le sais: c’est que je kiffe les nuages, les nuages qui passent, là-bas, les merveilleux nuages…

BAUDELAIRE MIGRANT. -Moi tu vois j’ai pas connu ni mère ni père, j’ai jamais eu d’amis, mais pas un, on m’a dit que je venais de là-bas mais j’ai pas ça de souvenir, donc je peux même pas dire que j’ai un pays, et comment je me trouve ici, je sais pas, si je trouve beau, je sais pas, je sais pas trop ce qui est beau ou pas beau, j’ai pas appris, mais ce que je sais, tout ce que je sais, mec, et ça je le sais: c’est que je kiffe les nuages, les nuages qui passent, là-bas, les merveilleux nuages…

DE LA BONTE. - Le nom de l'enfant Declan, qui signifie en Irlande terrienne: que la tranquille bonté soit, sied bien à ce solide garçon d'un an et des poussières dont le regard intense annonce la vitale énergie et le goût des spéculations stellaires.

Sa mère à la dégaine de punkette est fiérote de me le présenter. Son petit parc est installé au milieu des livres formant alentour des piles, des monceaux, des tours et des murailles, il y en a de toutes les couleurs selon les auteurs, mais pour l'instant la plus vive est celle du livre-fétiche que Declan tient en main avec un dispositif lui permettant, d'une pression du pouce, de déclencher les premières mesures de la Symphonie du Nouveau Monde.

Sa mère à la dégaine de punkette est fiérote de me le présenter. Son petit parc est installé au milieu des livres formant alentour des piles, des monceaux, des tours et des murailles, il y en a de toutes les couleurs selon les auteurs, mais pour l'instant la plus vive est celle du livre-fétiche que Declan tient en main avec un dispositif lui permettant, d'une pression du pouce, de déclencher les premières mesures de la Symphonie du Nouveau Monde.

La jeune Andonia n'a qu'un seul regret: que Geneviève, sa mère trop tôt disparue, n'ait pu partager ce qu'elle lui annonçait elle-même comme le plus grand bonheur de la vie. De son vivant sa fille ne voulait pas en entendre parler. Mais l'existence est toujours surprenante: j'en sais quelque chose. À qui m'aurait dit ainsi, avant la venue au monde de notre premier enfant, que bientôt ma vie de bohème solitaire et farouche se poursuivrait à deux puis à trois sans compter le clebs bleu de ma bonne amie, j'eusse souri au nez. Mais non: la vie réalise parfois vos plus secrets désirs. De fait à ce moment-là, pour dire vrai, j'en avais marre de n'être qu'un, et la jeune mère de Declan, Andonia la nouvelle timonière de L'Age d'Homme, fille de Geneviève et de Vladimir, ne l'a pas vécu autrement crois-je savoir, avec Jonathan son compagnon...

BAZAR AUX SOUVENIRS. - Or le nouvel Âge d'Homme, que symbolise à l'instant cet enfant, déploie son bazar de livres et de dossiers, de cartons et de papiers dans un seul vaste entresol au soubassement de l'ancien Uniprix lausannois jouxtant le mythique cinéma Capitole, à la devanture duquel irradie une immense affiche de l'Amarcord de Fellini, mon film préféré dans le registre du "je me souviens"...

Je me souviens de la petite Andonia trottinant sur le tapis d'Orient de la maison sous les arbres, après la joie de Geneviève à nous la présenter, et voici trente ans plus tard de nouveaux sourires pallier la douleur des séparations.

Et partout ici: que d'objets de mémoire, que de vestiges, que de chères reliques. Donc voici, dans une vitrine genre balkanique: la toute petite machine à écrire Corona de Charles-Abert Cingria, que Dimitri m'avait offert mais que jamais je n'ai osé emporter, et qui se trouve si bien là, comme ça. Ou voilà la collection des éditions de tête de L'Âge d'Homme, fabuleux objets de bibliophilie conçus dans les ateliers du maître imprimeur Ganguin; et tant d'autres portraits d'écrivains aimés et de tableaux, de dessins m'évoquant tant de belles heures que revivifient aujourd'hui le présent et l'avenir relancé.

LA MAISON SOUS LES ARBRES. - Andonia ma raconte que la maison sous les arbres de hauts de Lausanne où nous avons passé tant de soirées à parler et à nous lire des merveilles (ah le souvenir de la lecture intégrale que j'ai faite un soir en quelques heures de La bouche pleine de terre, à la fin de laquelle nous avions tous les yeux embués...) a récemment été investie par des Roms, qu'elle n'a pas eu le coeur de chasser. La police était prête à les évacuer, mais elle a usé de son droit d'héritière et "comme ça la maison est habitée" en attendant que ses futurs acquéreurs la rasent pour y bâtir du neuf de meilleur rapport.

LA MAISON SOUS LES ARBRES. - Andonia ma raconte que la maison sous les arbres de hauts de Lausanne où nous avons passé tant de soirées à parler et à nous lire des merveilles (ah le souvenir de la lecture intégrale que j'ai faite un soir en quelques heures de La bouche pleine de terre, à la fin de laquelle nous avions tous les yeux embués...) a récemment été investie par des Roms, qu'elle n'a pas eu le coeur de chasser. La police était prête à les évacuer, mais elle a usé de son droit d'héritière et "comme ça la maison est habitée" en attendant que ses futurs acquéreurs la rasent pour y bâtir du neuf de meilleur rapport.

Or c'est tout à fait de l'enfant du Gitan que d'accueillir ainsi des errants rejetés de partout, nous défiant tranquillement de leurs yeux suppliants et malins. Folie de penser que cette maison hantée par tant de présences magiques, cette demeure qui m'évoque, par sa forme de grand chalet de bois, la maison sur la hauteur de Witkiewicz à Zakopane, hypothéquée par Dimitri afin de payer la première édition des Hauteurs béantes d'Alexandre Zinoviev - folie de penser que ce havre de tant de samedis soirs et tant de fin d'années festive soit aujourd'hui le bivouac de sans feux ni lieux. Folie de la vie de Dimitri qu'apaisait ici la douce et lumineuse présence de Geneviève - folie de nos vies folles et sages...

Vladimir Dimitrijevic, Le Mystère ultime: "La littérature, comme toute forme d'art, a une limite. À celle-ci, nous sommes confrontés par le mystère de la souffrance. Cette incroyable évidence: que les sentiments puissent faire souffrir...

Vladimir Dimitrijevic, Le Mystère ultime: "La littérature, comme toute forme d'art, a une limite. À celle-ci, nous sommes confrontés par le mystère de la souffrance. Cette incroyable évidence: que les sentiments puissent faire souffrir...

Il y a, pour chaque être, un mystère dernier. Je le ressens comme une lutte: nous ne serons jamais tout à fait sûrs de notre immortalité.

Mais c'est aussi la gloire de la littérature que de chercher à percer ce mystère avec ses formules, ses coups de sonde, ses tâtonnements - toutes ces traces laissées dans un langage commun".

À L'enfant qui vient

À L'enfant qui vient

Pour Declan, Nata, Lucie et les autres...

Je ne sais pas qui tu es, toi qui viens là, ni toi non plus n'es pas censé le savoir.

Ce que je sais que tu ne sais pas, c'est que tu es porteur de joie. Tu ne sais pas ce que tu donnes, que nous recevons. Après quoi nous te donnerons ce que nous savons, que tu recevras ou non.

Du point de vue de l'ange on pourrait dire que tu sais déjà tout, sans avoir rien appris. C'est une vision très simple que celle de l'ange, toute claire comme le jour où tu es venu, et qui se trouble au fil des jours, mais qu'un premier sourire, puis un rire suffisent à éclaircir.

On ne s'y attendait pas: on avait oublié, ou bien on ne se doutait même pas de ce que c'est qu'un enfant qui éclate de rire pour la première fois; plus banal tu meurs mais ils en pleurent sur le moment, à vrai dire l'enfant qui rit pour la première fois recrée le monde à lui seul: c'est l'initial étonnement et tout revit alors - tout est béni de l'ici-présent.

Tu vas nous apprendre beaucoup, l'enfant, sans t'en douter. Ta joie a été notre joie dès ton premier sourire, et mourir sera plus facile de te savoir en vie.

Du point de vue de l'ange, on pourrait dire que nous ne savons rien, sauf un peu de chemin. C'est l'ange en nous qui a tracé, un peu partout, ces chemins.

Ensuite il t'incombera de choisir entre savoir et ne pas savoir, rester dans le vague ou donner à chaque chose ton souffle et son nom, leur demander ce qu'elles ont à te dire et les colorier, les baguer comme des oiseaux, puis les renvoyer aux nuées.

Les mots te savent un peu plus qu'hier, ce premier matin du monde où tu viens, et c'est cela que nous appelons le temps, je crois, ce n'est que cela: ce qu'ils feront de toi aux heures qui viennent, ce que fera de toi le temps qui t'est imparti sous ton nom - les mots sont derrière la porte de ce premier jour et ils attendent de toi que tu les accueilles et leur apprennes à s'écrire, les mots ont confiance en toi, qui leur apprendras ta douceur.

(À La Désirade, ce 30 juin 2013)

(Ces pages constituent la fin de Mémoire des anges, Lectures du monde 2008-2013, dont le tapuscrit de 420 feuillets a été déposé aux éditions L'Age d'Homme)

Après avoir traité de sujets plus dramatiques en apparence, comme dans L’Enfant aux étoiles évoquant la tragédie de l’Ordre du Temple solaire, l’écrivain sonde les eaux semblant paisibles, voire stagnantes d’une vie de couple approchant de la cinquantaine - mais les Suisses au-dessus de tout soupçon risquent, eux aussi, de se prendre une tasse…

Après avoir traité de sujets plus dramatiques en apparence, comme dans L’Enfant aux étoiles évoquant la tragédie de l’Ordre du Temple solaire, l’écrivain sonde les eaux semblant paisibles, voire stagnantes d’une vie de couple approchant de la cinquantaine - mais les Suisses au-dessus de tout soupçon risquent, eux aussi, de se prendre une tasse…

Walter Benjamin appelait de ses voeux cet Angelus novus dont l'effigie, signée Paul Klee ne l'a jamais quitté, mais son propre angélisme sans rien d'angélique au sens commun, est ailleurs: dans la fuite, la perte et la douleur liée à celles-ci, et le surcroît de présence réelle que cela lui donne à nos yeux en dépit de son constat désespéré.

Walter Benjamin appelait de ses voeux cet Angelus novus dont l'effigie, signée Paul Klee ne l'a jamais quitté, mais son propre angélisme sans rien d'angélique au sens commun, est ailleurs: dans la fuite, la perte et la douleur liée à celles-ci, et le surcroît de présence réelle que cela lui donne à nos yeux en dépit de son constat désespéré. LE DESIR DES ANGES

LE DESIR DES ANGES

Le même ange de la mort patrouille aux horizons du Voyage au bout de la nuit de Céline, scellant la même beauté noire et le même caractère électrique de sa prose. Enfin, chez Louis Soutter, l'ange des douleurs est partout.

Le même ange de la mort patrouille aux horizons du Voyage au bout de la nuit de Céline, scellant la même beauté noire et le même caractère électrique de sa prose. Enfin, chez Louis Soutter, l'ange des douleurs est partout.  Cela n'a rien à voir avec ce qu'on décrie justement comme angélisme, au sens d'une idéaliste suavité ou d'une innocence fantasmée de bambins béats: cette bimbeloterie n'a rien de commun

Cela n'a rien à voir avec ce qu'on décrie justement comme angélisme, au sens d'une idéaliste suavité ou d'une innocence fantasmée de bambins béats: cette bimbeloterie n'a rien de commun Les Anges de la télé

Les Anges de la télé LE SECRET.

LE SECRET. L'obsession en tout genre est un obstacle sérieux. L'obsession apoplectique du Pouvoir me semble pour ainsi dire rédhibitoire, j'entends: politique, financier et symbolique. Devant ces obstacles, l'ange se sent flagada. Mais il faut se méfier du pire qui use parfois de la parure du Bien. L'obsession de la vertu ou de la pureté peut aussi contrevenir au passage du messager, qu'une certaine tradition spirituelle a raison de voir préférer les mauvais lieux aux tea-rooms proprets. Une certaine obsession de la bonne santé ou de la belle humeur peuvent s'opposer aussi à la libre circulation des personnes angéliques. On n'imagine pas

L'obsession en tout genre est un obstacle sérieux. L'obsession apoplectique du Pouvoir me semble pour ainsi dire rédhibitoire, j'entends: politique, financier et symbolique. Devant ces obstacles, l'ange se sent flagada. Mais il faut se méfier du pire qui use parfois de la parure du Bien. L'obsession de la vertu ou de la pureté peut aussi contrevenir au passage du messager, qu'une certaine tradition spirituelle a raison de voir préférer les mauvais lieux aux tea-rooms proprets. Une certaine obsession de la bonne santé ou de la belle humeur peuvent s'opposer aussi à la libre circulation des personnes angéliques. On n'imagine pas  L'ANGE DE VERRE

L'ANGE DE VERRE La main de Philippe Rahmy a repris la mienne hier soir par surprise. Nous venions de recevoir nos nouveaux voisins. Nous avions parlé de Syrie (où S., restauratrice d'art, a travaillé avant le désastre sur les fresques d'un ancien monastère) et de Lubumbashi (où D. a séjourné entre deux missions de l'UNICEF au sud Kivu), et voici qu'en débarrassant je suis tombé sur ce livre jaune au titre peu lisible de

La main de Philippe Rahmy a repris la mienne hier soir par surprise. Nous venions de recevoir nos nouveaux voisins. Nous avions parlé de Syrie (où S., restauratrice d'art, a travaillé avant le désastre sur les fresques d'un ancien monastère) et de Lubumbashi (où D. a séjourné entre deux missions de l'UNICEF au sud Kivu), et voici qu'en débarrassant je suis tombé sur ce livre jaune au titre peu lisible de  NOCTUELLE. -

NOCTUELLE. -  RETOUR À SHANGAI

RETOUR À SHANGAI BAUDELAIRE MIGRANT. -

BAUDELAIRE MIGRANT. - Sa mère à la dégaine de punkette est fiérote de me le présenter. Son petit parc est installé au milieu des livres formant alentour des piles, des monceaux, des tours et des murailles, il y en a de toutes les couleurs selon les auteurs, mais pour l'instant la plus vive est celle du livre-fétiche que Declan tient en main avec un dispositif lui permettant, d'une pression du pouce, de déclencher les premières mesures de la Symphonie du Nouveau Monde.

Sa mère à la dégaine de punkette est fiérote de me le présenter. Son petit parc est installé au milieu des livres formant alentour des piles, des monceaux, des tours et des murailles, il y en a de toutes les couleurs selon les auteurs, mais pour l'instant la plus vive est celle du livre-fétiche que Declan tient en main avec un dispositif lui permettant, d'une pression du pouce, de déclencher les premières mesures de la Symphonie du Nouveau Monde. LA MAISON SOUS LES ARBRES.

LA MAISON SOUS LES ARBRES. Vladimir Dimitrijevic, Le Mystère ultime:

Vladimir Dimitrijevic, Le Mystère ultime: À L'enfant qui vient

À L'enfant qui vient

La première expérience dont elle témoigne n'a pas à voir directement avec la peinture, plutôt liée à une expérience plus fondamentale, qu'on pourrait dire pompeusement ontologique, découlant en effet du saisissement que tout un chacun peut éprouver en constatant soudain l'unicité plus ou moins vertigineuse de son être (je suis moi et pas un autre...), comme Maryline Desbiolles l'a vécu en son enfance, du côté d'Antibes, en voyant soudain un olivier au bord d'une route (cet olivier et pas un autre). Cette expérience fondamentale de notre présence au monde qui donne à certains la nausée (suivez le regard de Sartre) et en fait léviter d'autres (Cingria n'a pas son pareil pour chanter "l'être qui se reconnaît) relève aussi bien de la métaphysique ou de la poésie, et l'art en cristallise les vertiges d'angoisse ou les "minutes heureuses". Plus précisément, certains artistes nous font revivre ce qui n'a souvent été qu'un ébranlement passager et nous illuminent ou nous clouent.

La première expérience dont elle témoigne n'a pas à voir directement avec la peinture, plutôt liée à une expérience plus fondamentale, qu'on pourrait dire pompeusement ontologique, découlant en effet du saisissement que tout un chacun peut éprouver en constatant soudain l'unicité plus ou moins vertigineuse de son être (je suis moi et pas un autre...), comme Maryline Desbiolles l'a vécu en son enfance, du côté d'Antibes, en voyant soudain un olivier au bord d'une route (cet olivier et pas un autre). Cette expérience fondamentale de notre présence au monde qui donne à certains la nausée (suivez le regard de Sartre) et en fait léviter d'autres (Cingria n'a pas son pareil pour chanter "l'être qui se reconnaît) relève aussi bien de la métaphysique ou de la poésie, et l'art en cristallise les vertiges d'angoisse ou les "minutes heureuses". Plus précisément, certains artistes nous font revivre ce qui n'a souvent été qu'un ébranlement passager et nous illuminent ou nous clouent.  L'olivier solitaire de Marylin Desbiolles lui est apparu soudain comme "en trop", non sans lui faire éprouver un choc: "C'était violent. D'une violence qui faisait crisser les dents". Or elle a retrouvé cette même violence dans la peinture de Vallotton, même si le premier tableau dont elle croit se souvenir est le fameux Ballon de 1899, figurant un petit garçon à chapeau de paille - un "garçon-soleil",écrit-elle -, qui lui évoquera plus tard le petit Marcel, dans La Recherche, jouant avec Gilberte dans les jardins des Champs-Elysées.

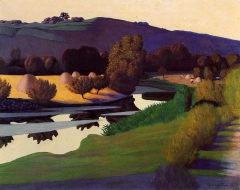

L'olivier solitaire de Marylin Desbiolles lui est apparu soudain comme "en trop", non sans lui faire éprouver un choc: "C'était violent. D'une violence qui faisait crisser les dents". Or elle a retrouvé cette même violence dans la peinture de Vallotton, même si le premier tableau dont elle croit se souvenir est le fameux Ballon de 1899, figurant un petit garçon à chapeau de paille - un "garçon-soleil",écrit-elle -, qui lui évoquera plus tard le petit Marcel, dans La Recherche, jouant avec Gilberte dans les jardins des Champs-Elysées.  La fin de cet indispensable petit livre (on court l'acheter et la file d'attente au Grand Palais en permettra la lecture en moins d'une heure) évoque une pêche nocturne au lamparo du côté de Cagnes-sur-Mer, où Vallotton a peint et où a vécu Maryline Desbiolles. Mais avant cette conclusion, il faut citer encore ce que l'auteure écrit à propos de La Mare, paysage Honfleur, où elle détaille "une étreinte d'autant plus brusque qu'on ne s'y attendait pas": "La nuit est tombée à présent. Le trou noir de la mare a été découpée au rasoir sur la nappe des lentilles d'eau d'un vert jaune acidulé. Nous serrons les dents. Au bord, sur l'herbe rase, une tignasse ébouriffée de joncs. Dans le fond, on devine un bosquet. Mais surtout, à gauche, un grand sureau dont les ombelles blanches poudroient. Me revient inopinément, une nouvelle fois, le conte de Perrault, Barbe-bleue, "Je ne vois rien que le soleil qui poudroie, et l'herbe qui verdoie", dit Anne, ma soeur Anne. Il se pourrait que Vallotton ait attendu la nuit et l'éclairage de la lune pour débusquer la mare du conte, son entaille trop précise, affolante dans la verdure. La mare est une découpe de ténèbres, elle se casse le nez sur le bord droit du tableau où apparaissent des ondes que je vois tout à coup. Est-ce là le dessin d'une source ou, plus inquiétant, d'un tourbillon qui achèverait de nous entraîner dans le noir, de nous perdre ?"

La fin de cet indispensable petit livre (on court l'acheter et la file d'attente au Grand Palais en permettra la lecture en moins d'une heure) évoque une pêche nocturne au lamparo du côté de Cagnes-sur-Mer, où Vallotton a peint et où a vécu Maryline Desbiolles. Mais avant cette conclusion, il faut citer encore ce que l'auteure écrit à propos de La Mare, paysage Honfleur, où elle détaille "une étreinte d'autant plus brusque qu'on ne s'y attendait pas": "La nuit est tombée à présent. Le trou noir de la mare a été découpée au rasoir sur la nappe des lentilles d'eau d'un vert jaune acidulé. Nous serrons les dents. Au bord, sur l'herbe rase, une tignasse ébouriffée de joncs. Dans le fond, on devine un bosquet. Mais surtout, à gauche, un grand sureau dont les ombelles blanches poudroient. Me revient inopinément, une nouvelle fois, le conte de Perrault, Barbe-bleue, "Je ne vois rien que le soleil qui poudroie, et l'herbe qui verdoie", dit Anne, ma soeur Anne. Il se pourrait que Vallotton ait attendu la nuit et l'éclairage de la lune pour débusquer la mare du conte, son entaille trop précise, affolante dans la verdure. La mare est une découpe de ténèbres, elle se casse le nez sur le bord droit du tableau où apparaissent des ondes que je vois tout à coup. Est-ce là le dessin d'une source ou, plus inquiétant, d'un tourbillon qui achèverait de nous entraîner dans le noir, de nous perdre ?"