Livre - Page 14

-

Les bons enfants

(Chanson en mémoire de Thomas Platter)Ils vont marchant d’un pas joyeux:ce sont les escholiers,les petits savants renaissantsaux souliers recollés...Descendus des monts enneigés,chantant et mendiant,ils vont là-bas par les vergers,priant et grappillant...Les pays en guerre et la pestene les arrêtent pas,et jamais ils ne sont en restede nouveaux débats...Les Maîtres les ont accueillisde Bâle à Cracovie,plus que jamais tout réjouis,jusques aux Pays-Bas...Le latin n’a plus de secretspour ces gais chenapans,et Platon l’éveilléles conduit à travers le temps...À nos seize ans les rencontrantau détour d’un chemin,à mon tour je suis devenu,plus libre que jamais en erre,bon enfant autoproclaméet dûment diplôméDe l’université buissonnière...(Contrerimes advenues en marge de la lecture du Problème Spinoza, très remarquable roman d’Irvin Shalom évoquant les apprentissages contrastés de Baruch à Amsterdam et d’Alfred Rosenberg le futur genocidaire de la Solution finale qui fit main basse sur la bibliothèque du philosophe en 1941)

(Chanson en mémoire de Thomas Platter)Ils vont marchant d’un pas joyeux:ce sont les escholiers,les petits savants renaissantsaux souliers recollés...Descendus des monts enneigés,chantant et mendiant,ils vont là-bas par les vergers,priant et grappillant...Les pays en guerre et la pestene les arrêtent pas,et jamais ils ne sont en restede nouveaux débats...Les Maîtres les ont accueillisde Bâle à Cracovie,plus que jamais tout réjouis,jusques aux Pays-Bas...Le latin n’a plus de secretspour ces gais chenapans,et Platon l’éveilléles conduit à travers le temps...À nos seize ans les rencontrantau détour d’un chemin,à mon tour je suis devenu,plus libre que jamais en erre,bon enfant autoproclaméet dûment diplôméDe l’université buissonnière...(Contrerimes advenues en marge de la lecture du Problème Spinoza, très remarquable roman d’Irvin Shalom évoquant les apprentissages contrastés de Baruch à Amsterdam et d’Alfred Rosenberg le futur genocidaire de la Solution finale qui fit main basse sur la bibliothèque du philosophe en 1941) -

Du Temps qui nous tisse

Du Diabolo. - Trois heures et demie du matin. Réveillé par un drôle de rêve. Adolescents en bande et confusion d’une tournante. Ensuite visions de dissolution. Et cette pensée: que la dissolution est l’Ennemi. L’Ennemi qui rôde et raille. Le Satan qui disperse. Le Diabolo parasite. D’un autre point de vue l’on dira que ce sont les violents qui l’emportent, et pourtant quelque chose se prépare en secret.

En ville, ce 4 novembre, soir. — Une assez mauvaise journée a été sauvée, ce soir, par une très grande secousse poétique, sous l’effet du verbe prodigieux du Michaux de La marche dans le tunnel, proféré au théâtre par ce fou furieux de Jacques Roman. Je ne connaissais pas cette suite de chants, tirés d’Epreuves, exorcismes, et inspirés en partie par la guerre, mais j’ai été saisi, physiquement autant que psychiquement par la force de cette pensée et de cette sensibilisation de toute douleur humaine. Il y a là une extraordinaire incantation, d’une puissance de vision et d’une profondeur, d’une plasticité, d’une drôlerie parfois d’une virulence contre la bêtise sous toutes ses formes — d’une humanité surtout qui m’a réellement attrapé.

En ville, ce 4 novembre, soir. — Une assez mauvaise journée a été sauvée, ce soir, par une très grande secousse poétique, sous l’effet du verbe prodigieux du Michaux de La marche dans le tunnel, proféré au théâtre par ce fou furieux de Jacques Roman. Je ne connaissais pas cette suite de chants, tirés d’Epreuves, exorcismes, et inspirés en partie par la guerre, mais j’ai été saisi, physiquement autant que psychiquement par la force de cette pensée et de cette sensibilisation de toute douleur humaine. Il y a là une extraordinaire incantation, d’une puissance de vision et d’une profondeur, d’une plasticité, d’une drôlerie parfois d’une virulence contre la bêtise sous toutes ses formes — d’une humanité surtout qui m’a réellement attrapé.En revenant à la source je découvre ces phrases carabinées, par exemple : « Dès ce moment, la mort, ses fauchées furent grandes ». Ou ceci : Les idées, comme des boucs, étaient dressées les uns contre les autres. La haine prenait une allure sanitaire. La vieillesse faisait rire et l’enfance fut poussée à mordre. Le monde était tout drapeau ». Il me semble qu’il n’y a que Céline à avoir trouvé ces raccourcis.

Celui qui se fie strictement à l’organigramme / Celle qui esquive toute discussion à contenu / Ceux qui se raccrochent à l’acupuncture virtuelle, etc.

À La Désirade, ce 23 novembre. - En lisant Le mot Musique d’Alexandre Voisard, je me dis que là se trouve l’un des deux centres vitaux de ma vie vivante, consistant à lire et annoter un beau livre dont je m’attacherai à dégager et à transmettre la substance - l’autre centre étant ma table matinale à écrire. Or c’est à ce double foyer que je dois m’en tenir tous les jours et rigoureusement, opiniâtrement, sans me laisser distraire ou décontenancer par rien.

Du temps retourné. - Le temps coule autour de nous et en nous. Le temps nous tisse. Les hommes filtrent le temps et le fertilisent. La culture est notre façon de tisser le temps qui nous tisse.

Top Matin. - La Une du Matin d’un jour de la semaine dernière était consacrée à la comparaison de la longueur des verges des hommes de France et d’Allemagne, d’Europe et d’Amérique. Je me demande tous les jours jusqu’où ce journal infâme va s’abaisser et abaisser ses lecteurs, et tous les jours je constate un progrès inattendu. Conserver précieusement le document en question, pour mémoire de l’abjection.

Paul aux Romains: tu veux te glorifier, ce n’est pas toi qui portes la racine, c’est la racine qui te porte.

Nous restons en vie mais pas pour longtemps.

Ceux qui pensent religion comme on pense magot ou ce qui n’est pas mieux: assurance tous risques.

Je ne sais rien de la mort, sinon qu’elle n’existe pas. La mort est: c’est tout ce qu’on en peut dire.

La médiocrité est reine de la planification. Tout est balisé par l’organigramme. Tout se veut cadré et mesuré. Mais la vie déborde de partout.

De l’amitié. - Dans ses Papiers collés, Georges Perros orthographie: l’amythié. C’est vrai qu’il y a de ça, en tout cas j’ai toutes les raisons personnelles de le penser cette année, sans amertume pour autant. Cela étant, plus que de l’écrire, je voudrais décrire ce processus qui de l’amitié mythifiée tire la justification de comportement injustifiables. Par amitié tricherais-je avec toi? Refuseras-tu de me rendre ce service si je te le demande par amitié? Puis-je ne pas être respecté si j’ai commis telle ou telle saloperie par amitié?

J’ai vu que l’amitié, souvent, n’était qu’une sujétion ou qu’un leurre. Je vois qu’on me ménage, ou qu’on me berce, qu’on me flatte pour se servir de moi, et si je ne sers pas on me juge alors inamical. J’ai fait maintes observations de cette sorte depuis quelques années, et me tiens par conséquent sur mes gardes, tout en souriant désormais de ce genre de sollicitations.

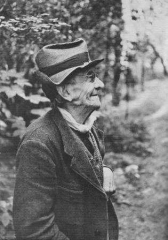

A La Désirade, ce 25 novembre. – Tôt réveillé ce matin, j’ai passé deux heures à annoter la nouvelle somme d’Alfred Berchtold, consacrée aux multiples avatars de la figure de Guillaume Tell; et je me suis pointé chez lui vers midi. Or, le retrouvant, lui et sa chère épouse, après sept ans sans nous voir, il m’est apparu aussi vif d’esprit que lors de nos entrevues de La passion de transmettre, et sa conversation toujours aussi intéressante m’a fait beaucoup de bien. Dans l’atmosphère délétère des temps qui courent, c’est une bénédiction.

La foi te construit, l’espérance te fait parier pour l’avenir, la charité te réconcilie avec tous.

Peu importe que je ressuscite avant ou après la mort. Ce qui compte est que je ressuscite chaque jour pour annuler la mort.

Du nationalisme. - Ce que Michel Serres appelle « la libido d’appartenance » qui fait « aussi mâle rage que chez les rats », je l’ai vue à l’oeuvre de tout près et je crois en avoir été guéri pour jamais.

En ville, ce 22 novembre.- Accablé ce matin par une espèce de terrible tristesse, à la fois physique et psychique, qui m’a tenu au bord des larmes jusqu’à notre arrivée en ville – et je pensais au pauvre Jean-Claude Fontanet assis sur sa chaise de dépressif et pleurant du matin au soir pendant des mois et des années, trouvant cependant l’énergie miraculeuse de tirer enfin un livre admirable, L’Espoir du monde, de son chaos physique et mental. Après quoi, ayant déposé ma bonne amie à la HEP, une émission, consacrée à la psychologie du chien, sur la radio de la voiture, m’a fait éclater de rire et j’ai rebondi.

De la mesquinerie. - Je suis redevable aux mesquins, cette année, de s’être montrés si mesquins qu’ils m’ont donné la force de m’arracher à jamais à leur emprise. Je me ris désormais des mesquins. Je les ignore. Chaque fois que j’aurai affaire à l’un d’eux, je lui répondrai, sans lui répondre justement: je t’ignore. Mais cela surtout: ne plus répondre. Et ne plus être, soi, jamais mesquin non plus.

A La Désirade, 16 décembre 2004. – On voudrait écrire juste, mais le plus souvent ce n’est qu’à peu près ou à côté – j’entends : dans l’expression des sentiments délicats ou des idées complexes.

Ceci de Georges Perros: « Il faut écrire pendant que c’est chaud », à quoi j’ajouterai qu’il faut écrire pour se tenir chaud.

Les Français ont le sexe froid et méchant en littérature. Sade en est la meilleure preuve. Très peu d’auteurs français sont réellement sensuels et chaleureux dans leur érotisme, sauf peut-être un Restif de la Bretonne.

Du naturel. - Perros semble exclure le naturel du journal intime, mais ça se discute. Ce qu’on appelle naturel, pour un véritable écrivain, genre Léautaud ou Jouhandeau, s’agissant de « journaliers », est certes déjà composé, mais quelle importance ? On voit avec Céline que l’apparente spontanéité est également le résultat de tout un travail. Pareil avec Ramuz. Le contre-exemple exemplaire pourrait être Amiel qui écrivait son Journal intime au fil de la plume et sans penser qu’il ferait jamais l’objet d’une publication, et donc avec un naturel parfait. Mais est-ci si sûr ? Je n’en crois rien…

Celui qui n’a plus de goût à la vie / Celle qui se fixe des programmes / Ceux qui se taisent, etc.

À la Désirade, ce vendredi 31 décembre.- Réveil tardif, dans les bras de ma bonne amie, par grand beau temps hivernal. Très intéressé par la lecture d’Avec Marcel Proust d’Edmond Jaloux, dont j’apprécie autant l’écriture si belle que l’intelligence si pénétrante. C’est vraiment le grand style de la critique comme il n’y en a plus de nos jours. Jaloux est le moins jaloux des jaloux ; on sent que sa joie et son bonheur sont de partager une admiration longuement et finement détaillée.

Écrire comme on respire. - Ce n’est pas le chemin qui est difficile, disait Simone Weil, mais le difficile qui est le chemin. Cela seul en effet me pousse à écrire et tout le temps: le difficile.

Difficile est le dessin de la pierre et de la courbe du chemin, mais il faut le vivre comme on respire. Et c’est cela même écrire pour moi : c’est respirer et de l’aube à la nuit.

Le difficile est un plaisir, je dirai : le difficile est le plus grand plaisir. Cézanne ne s’y est pas trompé. Pourtant on se doit de le préciser à l’attention générale: que ce plaisir est le contraire du plaisir selon l’opinion répandue, qui ne dit du chemin que le pantelant des pulsions, de gestes impatients et de jouissance à la diable, chose facile.

Le difficile est un métier comme celui de vivre, entre deux songes. A chaque éveil c’est ma première joie de penser : chic, je vais reprendre le chemin. J’ai bien dormi. J’ai rêvé. Et juste en me réveillant ce matin j’ai noté venu du rêve le début de la phrase suivante et ça y est : j’écris, je respire…

Tôt l’aube arrivent les poèmes. Comme des visiteurs inattendus mais que nous reconnaissons aussitôt, et notre porte ne peut se refermer devant ces messagers de nos contrées inconnues.

La plupart du temps, cependant, c’est à la facilité que nous sacrifions, à la mécanique facile des jours minutés, à la fausse difficulté du travail machinal qui n’est qu’une suite de gestes appris et répétés. Ne rien faire, j’entends ne rien faire au sens d’une inutilité supposée, ne faire que faire au sens de la poésie, est d’une autre difficulté; et ce travail alors seul repose et fructifie.

(Ces notes sont extraites de Chemins de traverse; lectures du monde 2000-2005, à paraître en avril 2012 chez Olivier Morattel)

Image: Vers Donneloye, aquarelle JLK.

-

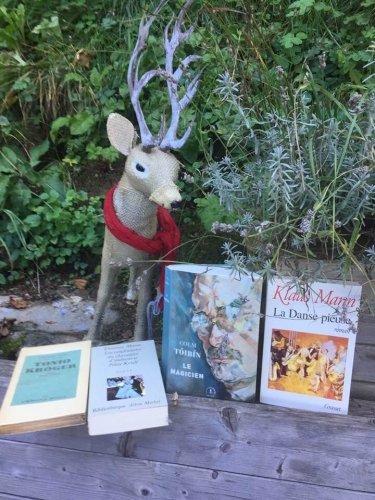

Le Magicien de Colm Tóibín danse entre Lucifer et Dionysos…

La saga de Thomas Mann et des siens relève du mythe littéraire fascinant, autant que d’une réalité familiale et nationale à maints égards tragique. Après d’innombrables témoignages et affabulations, le romancier irlandais Colm Tóibín, avec autant de discernement documenté que de génie intuitif, nous fait vivre de plain-pied un roman captivant.Le Magicien du romancier irlandais Colm Tóibín est d’abord un roman à part entière de cet auteur poreux et puissant, d’une densité limpide sans égale et d'une fabuleuse pénétration psychologique, avant de représenter une ample chronique biographique de Thomas Mann et de sa famille - hautement romanesque elle-même -, de la fin du XIXe siècle à Lübeck (à l’ombre du père sénateur et capitaine d’industrie sans illusions sur sa descendance), aux années 50 où le plus grand écrivain vivant de langue allemande est devenu un symbole de la défense de l’Occident démocratique, antinazi tardif mais implacable, mort en Suisse en 1955 à l’âge de 80 ans, aussi conspué-adulé dans son propre pays qu’honoré-rejeté de par le monde...

La saga de Thomas Mann et des siens relève du mythe littéraire fascinant, autant que d’une réalité familiale et nationale à maints égards tragique. Après d’innombrables témoignages et affabulations, le romancier irlandais Colm Tóibín, avec autant de discernement documenté que de génie intuitif, nous fait vivre de plain-pied un roman captivant.Le Magicien du romancier irlandais Colm Tóibín est d’abord un roman à part entière de cet auteur poreux et puissant, d’une densité limpide sans égale et d'une fabuleuse pénétration psychologique, avant de représenter une ample chronique biographique de Thomas Mann et de sa famille - hautement romanesque elle-même -, de la fin du XIXe siècle à Lübeck (à l’ombre du père sénateur et capitaine d’industrie sans illusions sur sa descendance), aux années 50 où le plus grand écrivain vivant de langue allemande est devenu un symbole de la défense de l’Occident démocratique, antinazi tardif mais implacable, mort en Suisse en 1955 à l’âge de 80 ans, aussi conspué-adulé dans son propre pays qu’honoré-rejeté de par le monde... Colm Tóibín s’est déjà illustré, dans Le Maître, par une biographie romancée du grand romancier anglo-américain Henry James, dont il a (notamment) mis en lumière un aspect peu connu voire occulté de la personnalité, à savoir son homophilie de célibataire endurci ; et de même s’attache-t-il à celle, plus documentée, d’un Thomas Mann nourrissant diverses passions masculines dès son adolescence et jusque tard dans sa vie, probablement demeurées à peu près platoniques en dépit de l’intensité de leur évocation dans son Journal.Mais si l’auteur irlandais du Magicien, notoirement gay, se plaît à illustrer cette composante intime rapprochant évidemment l’auteur de La mort à Venise de son protagoniste Gustav von Aschenbach, entre autres projection littéraires de ses fantasmes érotiques - et plus encore de son exaltation d’un fantasmatique « jouvenceau divin » - , cela ne l’empêche pas de rendre justice, dans les grandes largeurs d’une vie où la Littérature reste la maîtresse la plus exigeante de l’écrivain, à un génie littéraire doublé d’un homme fort et fragile à la fois dont l'auteur rend magnifiquement la présence de colosse cravaté à pieds d'argile, autant que celle de l'indomptable et douce Katia, son épouse issue de grande famille juive « assimilée », soutien quotidien et bonne fée-dragon assurant l’équilibre de ses relations avec le monde et avec leurs terribles enfants dont les deux aînés (Erika et Klaus), outrageusement libres dans leur vie personnelle et politiquement engagés, furent eux aussi des figures emblématiques de la littérature allemande en exil et de l'intelligentsia antinazie de premier rang.

Colm Tóibín s’est déjà illustré, dans Le Maître, par une biographie romancée du grand romancier anglo-américain Henry James, dont il a (notamment) mis en lumière un aspect peu connu voire occulté de la personnalité, à savoir son homophilie de célibataire endurci ; et de même s’attache-t-il à celle, plus documentée, d’un Thomas Mann nourrissant diverses passions masculines dès son adolescence et jusque tard dans sa vie, probablement demeurées à peu près platoniques en dépit de l’intensité de leur évocation dans son Journal.Mais si l’auteur irlandais du Magicien, notoirement gay, se plaît à illustrer cette composante intime rapprochant évidemment l’auteur de La mort à Venise de son protagoniste Gustav von Aschenbach, entre autres projection littéraires de ses fantasmes érotiques - et plus encore de son exaltation d’un fantasmatique « jouvenceau divin » - , cela ne l’empêche pas de rendre justice, dans les grandes largeurs d’une vie où la Littérature reste la maîtresse la plus exigeante de l’écrivain, à un génie littéraire doublé d’un homme fort et fragile à la fois dont l'auteur rend magnifiquement la présence de colosse cravaté à pieds d'argile, autant que celle de l'indomptable et douce Katia, son épouse issue de grande famille juive « assimilée », soutien quotidien et bonne fée-dragon assurant l’équilibre de ses relations avec le monde et avec leurs terribles enfants dont les deux aînés (Erika et Klaus), outrageusement libres dans leur vie personnelle et politiquement engagés, furent eux aussi des figures emblématiques de la littérature allemande en exil et de l'intelligentsia antinazie de premier rang. La mise en abyme multiforme d’une vieLe magicien est un immense roman d’une totale simplicité en apparence, synthèse miraculeuse d’une quantité d’histoires personnelles complexes, sur fond de convulsions historiques marquant l’effondrement d’une certaine Allemagne et la transformation d’une incertaine Europe en deux blocs dont on voit aujourd’hui la persistante fragilité.Le titre du roman de Colm Toibin évoque la figure du pater familias qui aimait fasciner ses cinq enfants par ses tours d’illusion, quand bien même certains d’entre eux lui reprocheraient plus tard le caractère illusoire de sa présence, ou l’artifice écrasant d’une omniprésence de Commandeur littéraire mondialement reconnu mais parfois bien maladroit à reconnaître les siens en dépit de ses constantes aides financières.Le roman commence par ce qui pourrait être une nouvelle « nordique » de Thomas Mann lui-même qui s’intitulerait La mort du père, située en 1891 à Lübeck et racontant le double effondrement d’un homme et d’une firme commerciale auréolée de prestige. Peut-on croire Colm Tóibín quand il prête, à Thomas Mann, l’intuition selon laquelle l’entrée dans la famille Mann de Julia la Brésilienne, sa mère enchanteresse, belle et raconteuse d’histoires, qui oppose son rire latino à la sévérité guindées des Luthériens « nordiques », aura marqué le déclin de la dynastie ?Ce qui est sûr, après le désaveu d’un testament imposant une tutelle à l’épouse et à ses fils aînés, c’est que le rejet paternel, humiliant, va provoquer l’émancipation de l’aîné, Heinrich, qui fera ses premières armes d’écrivain en Italie, bientôt suivi de Thomas dont ses tuteurs tâcheront vainement de faire un sage employé d’assurance. En outre, la mort du père déplacera la famille vers le sud à l’initiative de Julia, à Munich où la bohème artistique fleurit plus généreusement que sur les rivages puritains de la Baltique – et Les frères ennemis pourrait être, alors, une nouvelle de Klaus Mann, futur aîné de Thomas, considérant, en lecteur marxisant, les destins parallèles et souvent opposés de Heinrich, compagnon de route des communistes, et de Thomas l’humaniste incessamment hésitant, d’abord nationaliste et ensuite se ralliant à l’Occident démocratique par dégoût viscéral du nazisme.Dès sa vingtaine, Thomas Mann va tisser, entre sa vie et ses écrits, des liens constants et profonds, qui laissent à penser que tout lui fait miel littéraire, et les effets spéculaires se multiplieront avec les livres de son frère et de ses enfants, autant que par les commentaires quotidiens de son Journal sur ce qu’il vit et le roman en chantier.Ainsi, le premier chef-d’œuvre, qui lui vaudra explicitement le Nobel de littérature en 1929, à savoir la saga familiale des Buddenbrook, constitue-t-il la projection balzacienne, quasiment « d’après nature », de la chute de la maison Mann à Lübeck, avec un jeune Hanno, trop délicat pour vivre longtemps, qui ressemble à la part la plus sensible de l’auteur lui-même. Ensuite, à Munich, dans l’extraordinaire nouvelle intitulé Sang réservé, le futur époux de Katia Pringsheim se servira, non sans énorme culot, de la relation gémellaire liant sa nouvelle amie à son frère Klaus, pour évoquer une relation incestueuse « wagnérienne » d’une sensualité et d’un raffinement proustien, à quoi s’ajoute une dimension symbolique où l’Allemagne et la judéité de sa famille sont clairement impliquées.À propos du seul prénom de Klaus, l’on relèvera dans la foulée qu’il est à la fois celui du beau-frère de Thomas, de son fils aîné et d’un jeune homme angélique qui comptera beaucoup dans sa vie secrète, dont le personnages de « divin jouvenceau » ressemble évidemment au Tadzio de La Mort à Venise, alors que l’ombre de Gustav Mahler plane également sur la lagune…De la même façon, comme le montre Colm Tóibín, plus attentif à la vie de Thomas Mann qu’au détail de ses œuvres, celles-ci ne cesseront de se nourrrir de la substance existentielle de l’écrivain et de son entourage, de La Montagne magique (après l’hospitalisation de Katia en Engadine) au Docteur Faustus où les relations de Mann et d’Arnold Schönberg joueront un rôle à la fois épineux et central.Boutons de culottes et autres détails intimes...À propos de Schönberg, précisément, Colm Tóibín fait dire à Thomas Mann que ce qui distingue les musiciens des romanciers tient à cela que les premiers en décousent avec Dieu et l’éternité, tandis que les seconds doivent achopper d’abord aux boutons de culottes de leurs divers personnages, autrement dit : au détail, jusqu’à l’intime, de la vie qui va et non seulement aux grands sentiments et autres sublimes idées.À la hauteur, quant au rayonnement intellectuel et moral, d’un Tolstoï et d’un Romain Rolland, ou d’un André Gide, ses contemporains, Thomas Mann est sans doute le seul grand auteur-intellectuel, des années 30 aux années 50 du XXe siècle, avant et après les crimes du nazisme et la débâcle de l’Allemagne et sa partition, à incarner, en son exil de Californie puis à son retour en Europe, la voix de la liberté et de la démocratie, notamment dans ses innombrables interventions en conférences ou émissions radiophoniques. Proche de Roosevelt, pressenti par certains comme un président de l’Allemagne à venir, il fut adulé par les Américains jusqu’au temps du maccarthysme où on lui supposa des accointances avec le communisme. On n’imagine guère, aujourd’hui, malgré l’influence d’un Sartre ou d’un Soljenitsyne, les attentes qu’a suscité le plus grand écrivain allemand du XXe siècle, et la violence des réactions que ses positions non partisanes ont suscitée, des injures de Brecht aux mesquineries du FBI, notamment. Son retour en Allemagne en 1950, pour célébrer la mémoire de Goethe à Weimar (à l’Est) autant qu’à Francfort, illustre l’indépendance et le courage exceptionnel du vieil homme.Cela étant, le roman de Colm Tóibín n’a rien d’un « reportage » historico-politique. Son Herr Doktor Mann mondialement connu, romancier fêté dont les ventes considérables lui permettent de bien vivre et d’aider nombre de ses confrères, sans parler de sa famille dont il assure la protection avec l’aide de son épouse – ce patriarche à cigares est aussi un Mister Hyde de désir entretenant, sous le regard ironique de Katia et de ses filles, une espèce de passion obsessionnelle , et qu’il juge lui-même « infantile », pour ce qu’il appelle lui-même le «divin jouvenceau» - tel Jupiter enlevant le mignon Ganymède - dont le dernier avatar sera un gentil serveur du palace Dolder, à Zurich, sur la main duquel le Magicien pose sa patte en croyant atteindre le paradis. Et puis quoi ?Et puis rien, ou tellement plus que ce rien fantasmagorique: le noyau-vortex du chapitre final de ce roman qui évoque, plus qu’il ne décrit, avec le souvenir revenu de la mère latino dévoilant, à ses enfants, un secret merveilleux dont la lectrice et le lecteur découvriront la nature renvoyant à la beauté d’une œuvre et du monde qui l’a inspirée…Colm Tóibín. Le Magicien. Grasset. Traduit (admirablement) de l’anglais (Irlande) par Anna Gibson. Grasset, 603p.

La mise en abyme multiforme d’une vieLe magicien est un immense roman d’une totale simplicité en apparence, synthèse miraculeuse d’une quantité d’histoires personnelles complexes, sur fond de convulsions historiques marquant l’effondrement d’une certaine Allemagne et la transformation d’une incertaine Europe en deux blocs dont on voit aujourd’hui la persistante fragilité.Le titre du roman de Colm Toibin évoque la figure du pater familias qui aimait fasciner ses cinq enfants par ses tours d’illusion, quand bien même certains d’entre eux lui reprocheraient plus tard le caractère illusoire de sa présence, ou l’artifice écrasant d’une omniprésence de Commandeur littéraire mondialement reconnu mais parfois bien maladroit à reconnaître les siens en dépit de ses constantes aides financières.Le roman commence par ce qui pourrait être une nouvelle « nordique » de Thomas Mann lui-même qui s’intitulerait La mort du père, située en 1891 à Lübeck et racontant le double effondrement d’un homme et d’une firme commerciale auréolée de prestige. Peut-on croire Colm Tóibín quand il prête, à Thomas Mann, l’intuition selon laquelle l’entrée dans la famille Mann de Julia la Brésilienne, sa mère enchanteresse, belle et raconteuse d’histoires, qui oppose son rire latino à la sévérité guindées des Luthériens « nordiques », aura marqué le déclin de la dynastie ?Ce qui est sûr, après le désaveu d’un testament imposant une tutelle à l’épouse et à ses fils aînés, c’est que le rejet paternel, humiliant, va provoquer l’émancipation de l’aîné, Heinrich, qui fera ses premières armes d’écrivain en Italie, bientôt suivi de Thomas dont ses tuteurs tâcheront vainement de faire un sage employé d’assurance. En outre, la mort du père déplacera la famille vers le sud à l’initiative de Julia, à Munich où la bohème artistique fleurit plus généreusement que sur les rivages puritains de la Baltique – et Les frères ennemis pourrait être, alors, une nouvelle de Klaus Mann, futur aîné de Thomas, considérant, en lecteur marxisant, les destins parallèles et souvent opposés de Heinrich, compagnon de route des communistes, et de Thomas l’humaniste incessamment hésitant, d’abord nationaliste et ensuite se ralliant à l’Occident démocratique par dégoût viscéral du nazisme.Dès sa vingtaine, Thomas Mann va tisser, entre sa vie et ses écrits, des liens constants et profonds, qui laissent à penser que tout lui fait miel littéraire, et les effets spéculaires se multiplieront avec les livres de son frère et de ses enfants, autant que par les commentaires quotidiens de son Journal sur ce qu’il vit et le roman en chantier.Ainsi, le premier chef-d’œuvre, qui lui vaudra explicitement le Nobel de littérature en 1929, à savoir la saga familiale des Buddenbrook, constitue-t-il la projection balzacienne, quasiment « d’après nature », de la chute de la maison Mann à Lübeck, avec un jeune Hanno, trop délicat pour vivre longtemps, qui ressemble à la part la plus sensible de l’auteur lui-même. Ensuite, à Munich, dans l’extraordinaire nouvelle intitulé Sang réservé, le futur époux de Katia Pringsheim se servira, non sans énorme culot, de la relation gémellaire liant sa nouvelle amie à son frère Klaus, pour évoquer une relation incestueuse « wagnérienne » d’une sensualité et d’un raffinement proustien, à quoi s’ajoute une dimension symbolique où l’Allemagne et la judéité de sa famille sont clairement impliquées.À propos du seul prénom de Klaus, l’on relèvera dans la foulée qu’il est à la fois celui du beau-frère de Thomas, de son fils aîné et d’un jeune homme angélique qui comptera beaucoup dans sa vie secrète, dont le personnages de « divin jouvenceau » ressemble évidemment au Tadzio de La Mort à Venise, alors que l’ombre de Gustav Mahler plane également sur la lagune…De la même façon, comme le montre Colm Tóibín, plus attentif à la vie de Thomas Mann qu’au détail de ses œuvres, celles-ci ne cesseront de se nourrrir de la substance existentielle de l’écrivain et de son entourage, de La Montagne magique (après l’hospitalisation de Katia en Engadine) au Docteur Faustus où les relations de Mann et d’Arnold Schönberg joueront un rôle à la fois épineux et central.Boutons de culottes et autres détails intimes...À propos de Schönberg, précisément, Colm Tóibín fait dire à Thomas Mann que ce qui distingue les musiciens des romanciers tient à cela que les premiers en décousent avec Dieu et l’éternité, tandis que les seconds doivent achopper d’abord aux boutons de culottes de leurs divers personnages, autrement dit : au détail, jusqu’à l’intime, de la vie qui va et non seulement aux grands sentiments et autres sublimes idées.À la hauteur, quant au rayonnement intellectuel et moral, d’un Tolstoï et d’un Romain Rolland, ou d’un André Gide, ses contemporains, Thomas Mann est sans doute le seul grand auteur-intellectuel, des années 30 aux années 50 du XXe siècle, avant et après les crimes du nazisme et la débâcle de l’Allemagne et sa partition, à incarner, en son exil de Californie puis à son retour en Europe, la voix de la liberté et de la démocratie, notamment dans ses innombrables interventions en conférences ou émissions radiophoniques. Proche de Roosevelt, pressenti par certains comme un président de l’Allemagne à venir, il fut adulé par les Américains jusqu’au temps du maccarthysme où on lui supposa des accointances avec le communisme. On n’imagine guère, aujourd’hui, malgré l’influence d’un Sartre ou d’un Soljenitsyne, les attentes qu’a suscité le plus grand écrivain allemand du XXe siècle, et la violence des réactions que ses positions non partisanes ont suscitée, des injures de Brecht aux mesquineries du FBI, notamment. Son retour en Allemagne en 1950, pour célébrer la mémoire de Goethe à Weimar (à l’Est) autant qu’à Francfort, illustre l’indépendance et le courage exceptionnel du vieil homme.Cela étant, le roman de Colm Tóibín n’a rien d’un « reportage » historico-politique. Son Herr Doktor Mann mondialement connu, romancier fêté dont les ventes considérables lui permettent de bien vivre et d’aider nombre de ses confrères, sans parler de sa famille dont il assure la protection avec l’aide de son épouse – ce patriarche à cigares est aussi un Mister Hyde de désir entretenant, sous le regard ironique de Katia et de ses filles, une espèce de passion obsessionnelle , et qu’il juge lui-même « infantile », pour ce qu’il appelle lui-même le «divin jouvenceau» - tel Jupiter enlevant le mignon Ganymède - dont le dernier avatar sera un gentil serveur du palace Dolder, à Zurich, sur la main duquel le Magicien pose sa patte en croyant atteindre le paradis. Et puis quoi ?Et puis rien, ou tellement plus que ce rien fantasmagorique: le noyau-vortex du chapitre final de ce roman qui évoque, plus qu’il ne décrit, avec le souvenir revenu de la mère latino dévoilant, à ses enfants, un secret merveilleux dont la lectrice et le lecteur découvriront la nature renvoyant à la beauté d’une œuvre et du monde qui l’a inspirée…Colm Tóibín. Le Magicien. Grasset. Traduit (admirablement) de l’anglais (Irlande) par Anna Gibson. Grasset, 603p.

-

Ceux que leur gaîté protège

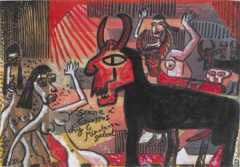

Celui qui n’arrive pas à rester fâché / Celle qui a l’art guerrier de dévier les traits / Ceux que tout atteint mais qui n’en montrent rien / Celui qui sourit dans le vague avec la fixité précise de l'Archer / Celle qui lit Le Trottoir au soleil de Philippe Delerm dans la salle d’attente du train de nuit / Ceux qui rebondissent comme des ballons sur la pelouse du jour vert électrique / Celle qui fait la vaisselle en chantant l’air de Mimi de La Bohême (« Mi chiamano Mimi », etc.) pendant que ses jeunes invité pioncent encore après les excellents excès de la veille / Ceux qui restent pensifs après le départ de tous les clients du bar gay Au Soleil levant tenu par la famille vietnamienne qui en a superchié pendant les guerres dont les gamins ne savent plus foutre rien / Celui qui a écrit « la lumière est en vous aussi » et que les gens liront avec reconnaissance quand le bouquin sera en vente / Celle qui se console de n’avoir pas été invitée à la noce pipole du présentateur de la télé et de la Miss Météo en apprenant qu’on s’y est fait hyper-tartir / Ceux qui jurent qu’ils n’en sont pas quand on leur demande s’ils en sont / Celui que la vision des abattoirs déprimait à chaque fois qu’il prenait le TGV Lyria et qui déprime maintenant de ne plus avoir assez de ronds pour se payer Paris-Folie / Celle qui se défoule dans la foule du métro après sa sortie du couvent motivés par Dieu sait quoi / Ceux qui prient le Seigneur avec une ferveur de 3 janvier sans trop savoir qui c’est çui-là mais Lui doit le savoir alors ça va / Celui qui se rappelle son premier Happy Meal au goût de petite madeleine / Celle qui fête le Nouvel An avec les Chinetoques d’à côté qui s’intéressent à ses années de musicologie à l’Academia Chigi de Siena (Italia) / Ceux qui offrent des figues sèche sà la tante Glouton / Celui qui va skier ce matin aux Portes du Soleil où il tombe sur quelques aveugles en luges guidés par une monitrice à sifflet / Celle qui envoie promener ceux qui lui recommandent de fermer la porte aux Soucis alors qu’y que ça de bon dans la vie répond-elle sur le ton de la plus pure mauvaise foi paléochrétienne / Ceux qui sont trop actifs et réactifs pour regarder quoi que ce soit alentour où que c’est si beau n'est-ce pas Mado / Celui qui se rebiffe quand on le regarde malgré qu’il est si beau que ça fait même pas d’jaloux / Celle qui sourit sans écouter ce que radote son conjoint rouquin qui bégaie dans ses bretelles / Ceux que soucient grave plusieurs kilos de surpoids consécutifs aux Fêtes mais tu verras Betty je me réabonne au Fitness Hyperforme / Celle qui aime la bonne méchanceté de certaines fortes femmes fragiles style Flannery la dompteuse de poules / Ceux qui ont dansé le Fox-trot en 1953 tandis que Staline cannait pour de bon mais les kids des Lycées Béjart et Aragon n’ont entendu parler ni de l’un ni de l’autre / Celui qui remonte en danseuse la côte du Grand Sabot Breton / Celle qui tient le bar lesbien Au Bon Gigot / Ceux qui draguaient nos sœurs à la sortie du ciné en plein air de Levanto et qui sont aujourd’hui de vieilles peaux berlusconisées à mort ou qui sont morts ou va savoir avec la Nave qui va / Celui qui a pas mal fait l’amour en groupe et se retrouve pas mal seul à l’heure qu’il est mais sans que Dieu s’en soit mêlé qu’allez vous croire cancrelats ? / Celle qui se tenait au piquet de Valerio quand il fonçait sur sa Vespa par les monts de La Spezia / Ceux qui reviennent sur les lieux dont les livres les ont fait rêver genre Balbec ou Sils Maria / Celui qui nourrit des projets brésiliens après que Jean Ziegler lui a raconté ses nuits de candomblé à la Mère Royaume / Celle qui médite devant une pomme lisse comme une conne / Ceux qui peignent à l’ancienne des sujets sociaux genre Jed Martin se défonçant à la disco avec Olga la Ruskova / Celui qui se réjouit de retrouver à Salonique ses jeunes amis fous de La Callas et de Cavafy / Celle que tout met en joie même la perspective de retrouver la cafète de l’Entreprise où l’Alcool est proscrit mon chéri / Ceux dont la bonne humeur inaltérable entretien une ambiance du tonnerre aux RH de l’Entreprise et surtout quand tous se retrouvent sur le toit pour cloper, etc.Peinture: Robert Indermaur

Celui qui n’arrive pas à rester fâché / Celle qui a l’art guerrier de dévier les traits / Ceux que tout atteint mais qui n’en montrent rien / Celui qui sourit dans le vague avec la fixité précise de l'Archer / Celle qui lit Le Trottoir au soleil de Philippe Delerm dans la salle d’attente du train de nuit / Ceux qui rebondissent comme des ballons sur la pelouse du jour vert électrique / Celle qui fait la vaisselle en chantant l’air de Mimi de La Bohême (« Mi chiamano Mimi », etc.) pendant que ses jeunes invité pioncent encore après les excellents excès de la veille / Ceux qui restent pensifs après le départ de tous les clients du bar gay Au Soleil levant tenu par la famille vietnamienne qui en a superchié pendant les guerres dont les gamins ne savent plus foutre rien / Celui qui a écrit « la lumière est en vous aussi » et que les gens liront avec reconnaissance quand le bouquin sera en vente / Celle qui se console de n’avoir pas été invitée à la noce pipole du présentateur de la télé et de la Miss Météo en apprenant qu’on s’y est fait hyper-tartir / Ceux qui jurent qu’ils n’en sont pas quand on leur demande s’ils en sont / Celui que la vision des abattoirs déprimait à chaque fois qu’il prenait le TGV Lyria et qui déprime maintenant de ne plus avoir assez de ronds pour se payer Paris-Folie / Celle qui se défoule dans la foule du métro après sa sortie du couvent motivés par Dieu sait quoi / Ceux qui prient le Seigneur avec une ferveur de 3 janvier sans trop savoir qui c’est çui-là mais Lui doit le savoir alors ça va / Celui qui se rappelle son premier Happy Meal au goût de petite madeleine / Celle qui fête le Nouvel An avec les Chinetoques d’à côté qui s’intéressent à ses années de musicologie à l’Academia Chigi de Siena (Italia) / Ceux qui offrent des figues sèche sà la tante Glouton / Celui qui va skier ce matin aux Portes du Soleil où il tombe sur quelques aveugles en luges guidés par une monitrice à sifflet / Celle qui envoie promener ceux qui lui recommandent de fermer la porte aux Soucis alors qu’y que ça de bon dans la vie répond-elle sur le ton de la plus pure mauvaise foi paléochrétienne / Ceux qui sont trop actifs et réactifs pour regarder quoi que ce soit alentour où que c’est si beau n'est-ce pas Mado / Celui qui se rebiffe quand on le regarde malgré qu’il est si beau que ça fait même pas d’jaloux / Celle qui sourit sans écouter ce que radote son conjoint rouquin qui bégaie dans ses bretelles / Ceux que soucient grave plusieurs kilos de surpoids consécutifs aux Fêtes mais tu verras Betty je me réabonne au Fitness Hyperforme / Celle qui aime la bonne méchanceté de certaines fortes femmes fragiles style Flannery la dompteuse de poules / Ceux qui ont dansé le Fox-trot en 1953 tandis que Staline cannait pour de bon mais les kids des Lycées Béjart et Aragon n’ont entendu parler ni de l’un ni de l’autre / Celui qui remonte en danseuse la côte du Grand Sabot Breton / Celle qui tient le bar lesbien Au Bon Gigot / Ceux qui draguaient nos sœurs à la sortie du ciné en plein air de Levanto et qui sont aujourd’hui de vieilles peaux berlusconisées à mort ou qui sont morts ou va savoir avec la Nave qui va / Celui qui a pas mal fait l’amour en groupe et se retrouve pas mal seul à l’heure qu’il est mais sans que Dieu s’en soit mêlé qu’allez vous croire cancrelats ? / Celle qui se tenait au piquet de Valerio quand il fonçait sur sa Vespa par les monts de La Spezia / Ceux qui reviennent sur les lieux dont les livres les ont fait rêver genre Balbec ou Sils Maria / Celui qui nourrit des projets brésiliens après que Jean Ziegler lui a raconté ses nuits de candomblé à la Mère Royaume / Celle qui médite devant une pomme lisse comme une conne / Ceux qui peignent à l’ancienne des sujets sociaux genre Jed Martin se défonçant à la disco avec Olga la Ruskova / Celui qui se réjouit de retrouver à Salonique ses jeunes amis fous de La Callas et de Cavafy / Celle que tout met en joie même la perspective de retrouver la cafète de l’Entreprise où l’Alcool est proscrit mon chéri / Ceux dont la bonne humeur inaltérable entretien une ambiance du tonnerre aux RH de l’Entreprise et surtout quand tous se retrouvent sur le toit pour cloper, etc.Peinture: Robert Indermaur -

L'Auteur est dans la malle

(Dialogue schizo)

Moi l’autre : - Donc il n’y a, selon toi, que l’Auteur ?

Moi l’un : - Il n’y a que l’Auteur à majuscule radieuse, et qui n’a pas de nom ou qui a tous les noms, c’est du kif.

Moi l’autre : - Qu’entends-tu par là ?

Moi l’un : - J’entends que, dès l’Origine dont nous ne savons rien, aux fins dernières qui n’ont pas encore trouvé de mots pour les dire, il n’y a qu’un souffle de Verbe et qu’une signature dont le Nom ne se dit pas. L’auteur de la Genèse n’a pas de nom. L’auteur de l’Apocalypse est peut-être Jean, mais c’est juste pour l’Etat-Civil alors qu’il n’est même pas sûr que ce soit le Jean auquel on pense… Le Jean de l’Apocalypse désigne sûrement, en effet, un tas de gens. Et tu sais bien que le nom d’Homère a été discuté. Le gag, que raconte Umberto Eco, dont le nom n’est lui-même qu’un écho d’Ecco, c’est que ceux qui ont mis en doute l’attribution de l’œuvre en deux volumes d’Homère à Homère ont abouti finalement à la conviction que l’œuvre d’Homère n’était pas d’Homère lui-même mais d’un parent d’Homère, du nom d’Homère...

Moi l’autre : - Ainsi le nom de l’auteur, pour ainsi dire interchangeable, n’a-t-il aucune importance à tes yeux, et cette notion de tiers inclus ne serait qu’une faribole ?

Moi l’un : - On pourrait le penser en oubliant la malle, mais tu le sais autant que moi : tout est dans la malle, et c’est là que ça devient intéressant, pour l’identification fine de l’auteur, libéré de sa majuscule, et pour ce qui touche au tiers inclus. On entre là dans la comédie littéraire. Divine comédie : Dante Alighieri a bel et bien un nom, et je le vois bien signer à la FNAC, avec sa couronne de lauriers, comme Amélie Notoire en chapeau de sorcière à la Potter. Sinon, l’Auteur à majuscule ne serait qu’une marque comme celles qu’on voit aujourd’hui dans le ciel du marché mondialisé : UBS ou MICROSOFT über Alles. Dans cette logique marchande MOZART est une marque cotée en Bourse, tandis que la malle recèle un trésor pareil à celui de l’île fameuse, et l’expédition n’est autre que le tiers inclus. Cela n’a rien à voir, soit dit en passant, avec la théorie barjo de la disparition de l’auteur, pas plus qu’avec la surévaluation démagogique du tiers inclus qui fait dans l’hommage aux petites mains.

Moi l’autre : - Tu me sembles passer un peu vite sur le dévouement sans bornes des invisibles qui travaillent à la seule gloire de l’Auteur, mais passons. Parlons plutôt de ce que tu reconnais bel et bien comme le tiers inclus…

Moi l’un : - Si je ne m’étends pas sur la noble cohorte des assistants de l’Auteur à majuscule et gilet coin-de-feu, entre Admirable Compagne, et Coach amical ou professionnel, plus toute la kyrielle de parents et amis qu’une nouvelle vogue consiste à remercier désormais au titre du tiers inclus, ce n’est pas du tout par mépris mais parce que cette attention aux invisibles cache, je le crains, autre chose. Nier la réalité de l’auteur, sans majuscule, au profit du Texte, devenu seule Origine et seule Fin de l’écriture, relève d’une esthétique que je récuse, car c’est nier implicitement le primat de la voix, c’est nier le rythme, c’est nier l’aura d’une personne unique et irremplaçable, corps et esprit sans lesquels le texte serait lettre morte. Cela étant j’aime bien l’idée que le non moins irremplaçable Carl Seelig soit une sorte de tiers inclus dans la survie de Robert Walser. Hommage aussi à tous les invisibles – hommage à l’invisible et non moins irremplaçable dactylographe de Georges Haldas, mais demande-t-elle seulement qu’on lui bricole une statue ?

Moi l’autre : - Par extension, ne pourrait-on pas dire que la Petite Mère d’Haldas, comme il l’appelle, ou l’Homme Mon père, participent aussi du tiers inclus ?

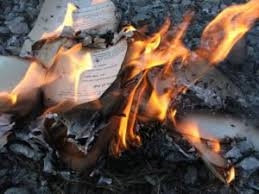

Moi l’un : - Cela va de soi, comme le grand-père de Thomas Bernhard, Madeleine Gide même quand elle brûle les lettres de son mari la trompant avec Marc Allégret, ou Berthe Ramuz qui accepte de ne plus peindre pour se consacrer au seul ravaudage des bas bruns du Maître.

Moi l’autre : - D’autres exemples, Malus ou Bonus, qui aient joué dans ton propre travail ?

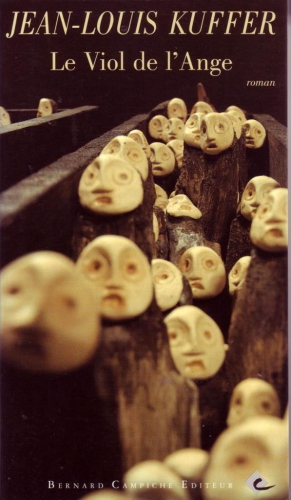

Moi l’un : - Trois exemples entre mille : le premier est cette admirable déclaration du Doyen grave de la Faculté des Lettres de Lausanne nous déclarant, en 1967, dans sa séance d’accueil, que nous n’étions guère bienvenus en ces lieux si nous aimions la littérature, car en ces lieux la littérature s’étudierait scientifiquement. Je me le suis tenu pour dit et ne me suis plus consacré désormais qu’à mon Amour majuscule de la Littérature. Le second fut cet autre mot de Vladimir Dimitrijevic qui me dit, après avoir publié mon premier livre, que j’allais réaliser tous ses rêves d’écrivain. Le même Dimitri a opposé un déni total aux livres que j’ai publiés, vingt ans plus tard, après notre séparation pour motifs graves, chez Bernard Campiche, mais l’élan était donné et ma reconnaissance à Dimitri reste entière. Et le troisième cadeau d’un tiers inclus, entre tant d’autres, fut le désir de l’homme de théâtre Henri Ronse de me voir écrire une série de proses fuguées, qui m’a inspiré Le Sablier des étoiles, écrit pour Henri en peu de mois, comme une lettre à un ami.

Moi l’autre : - Il y a là du mimétisme décrit par René Girard, qui estime que notre désir procède, pour beaucoup, du désir de l’autre. Nous écrivons forcément par et pour l’autre, et cet autre est légion, qui écrit à travers nous.

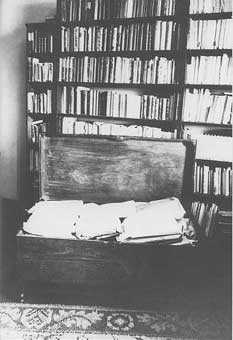

Moi l’un : - Comme je le disais tout à l’heure : tout est dans la malle. Je fais allusion, bien entendu, à la malle de Fernando Pessoa, contenant son œuvre non encore publiée. La malle contient aussi les manuscrits de Walter Benjamin non publiés de son vivant et les manuscrits non publiés de son vivant de Franz Kafka. L’Auteur est dans la malle avec parents et enfants, libraires et bibliothécaires, censeurs et encenseurs - tout est dans la malle…

PS. Le titre de ce texte me vient de mon ami René Zahnd, tiers inclus à son insu.

PS. Le titre de ce texte me vient de mon ami René Zahnd, tiers inclus à son insu.Images: Béatrice, Tierce incluse de Dante Alighieri; la malle de Fernando Pessoa.

-

Eros calviniste

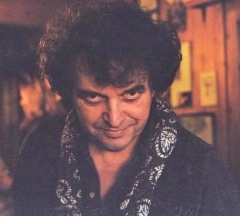

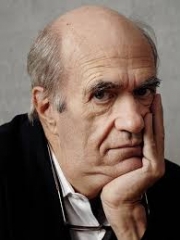

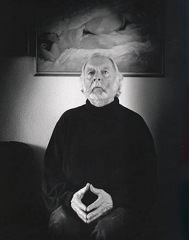

(Jacques Chessex)

Le plus célèbre des écrivains romands de la fin du XXe siècle s'est effondré, au soir du 9 octobre 2009, dans le bourg vaudois d'Yverdon-les-Bains, durant une causerie consacrée à l'un de ses livres, La Confession du pasteur Burg. Une interpellation virulente d'un spectateur sur l'affaire Polanski, dont l’écrivain avait pris la défense, est à l'origine de son effondrement. Il avait 75 ans. Il s’appelait Jacques Chessex.

«La conduite d’un homme avant sa mort a quelque chose d’un dessin au trait aggravé », écrit Jacques Chessex dans le roman paru peu après sa mort, Le Dernier crâne de M. de Sade. «Il y acquiert un timbre à la fois plus mystérieux et plus explicite de son destin. Dans la lumière de la mort, dont le personnage ne peut ignorer entièrement la proximité, chacune des ses paroles, chacun de ses actes résonne plus fort, de par la cruauté du sursis».

À lire ces mots, la dernière scène du « roman » que constitua la vie de l’écrivain résonne étrangement, prolongeant les analogies entre la fin pressentie de Sade, à 74 ans, et la mort subite de l’écrivain.

On peut rappeler alors plus précisément que Jacques Chessex, venu à Yverdon-les-Bains au soir du 9 octobre 2009 pour y parler en public de La Confession du pasteur Burg, histoire d’une jeune fille abusée par un pasteur calviniste, fut soudain interpellé par un auditeur de la causerie à propos du viol commis par Roman Polanski sur la personne d’une adolescente, que Chessex, interrogé par les médias, avait réduit à « une affaire minime ».

On peut rappeler alors plus précisément que Jacques Chessex, venu à Yverdon-les-Bains au soir du 9 octobre 2009 pour y parler en public de La Confession du pasteur Burg, histoire d’une jeune fille abusée par un pasteur calviniste, fut soudain interpellé par un auditeur de la causerie à propos du viol commis par Roman Polanski sur la personne d’une adolescente, que Chessex, interrogé par les médias, avait réduit à « une affaire minime ». Le contradicteur s’identifia comme médecin généraliste, familier des cas d’abus sexuels. Jacques Chessex commença de lui répondre sur un ton ironique, en disant exactement: "voilà un généraliste qui généralise", puis il tomba comme une masse pour ne plus se relever.

On me dira peut-être qu’il est malséant de rappeler un tel épisode, mais comment ne pas voir que le thème de l’éros calviniste, tel que je vais essayer de l’illustrer, y est présent, avec cette double instance de la luxure et de la mort, du désir sexuel et de la transgression sociale, de la liberté artistique et de la censure morale, que nous retrouvons à tout moment dans l’œuvre de Jacques Chessex, autant que dans sa vie.

Nous retrouvons également ces composantes dans le dernier roman de Jacques Chessex, paru deux mois après sa mort et lui aussi marqué par ce qu’on pourrait dire l’antinomie de l’érotisme et d’un certain puritanisme que figure, de façon souvent caricaturée, le calvinisme.

C’est ainsi que Le dernier crâne de M. de Sade, paru dans un climat de scandale annoncé, fut vendu en Suisse sous cellophane par crainte de suites judiciaires. Les mauvais esprits, dont je suis évidemment, auront pensé que la recherche de la publicité n’était pas étrangère à cette démarche, mais passons...

C’est ainsi que Le dernier crâne de M. de Sade, paru dans un climat de scandale annoncé, fut vendu en Suisse sous cellophane par crainte de suites judiciaires. Les mauvais esprits, dont je suis évidemment, auront pensé que la recherche de la publicité n’était pas étrangère à cette démarche, mais passons...Et revenons plutôt à la littérature, ou plus précisément au noyau vif, ardent, incandescent même de l’écriture de Jacques Chessex, où le couple antinomique de la luxure et de la mort joue à l'évidence un rôle central, plus fondamental encore que celui du Désir et de la Loi, non moins présent.

Cette antinomie aura hanté Jacques Chessex jusqu’au dernier mot de son dernier roman. En quatre lettres de feu et de glace : c’est le mot de MORT. Ce mot est tiré de deux vers du poète romantique Eichendorff que cite à la fin du livre une «rose doctoresse» de la clinique lausannois La Cascade, assise sur un mur dominant le lac Léman, le long du quai d’Ouchy, et tenant sur son ventre doux le crâne biend ur de ce M. de Sade qu’on appela le « divin marquis », tenu pour le Diable par l’Eglise et dont la mâchoire semble bouger encore:

« Comme nous sommes las d’errer ! Serait-ce déjà la mort ? »

La réponse du Commandeur, que représentait sans s’en douter évidemment, ce soir-là le pauvre généraliste, foudroya prématurément Jacques Chessex, mais la question demeure, qui traverse Le dernier crâne de M. de Sade et cristallise en figure de contemplation que des siècles d’art et de littérature ont appelée Vanité : crâne exhumé de la tombe de Yorick (titre d'un recueil de poèmes de Chessex, soit dit en passant) devant lequel Hamlet psalmodie son «être ou ne pas être », têtes de mort peintes ou moulées que le mortel contemple avec mélancolie.

La mort et le sexe, plus précisément le sexe à mort dont le plaisir est aussi torture, constituent en effet la substance explosive du dernier roman de Jacques Chessex dont la fascination pour Sade, athée absolu, contredit absolument son propre « désir de Dieu » maintes fois réaffirmé et donnant son titre à l’un de ses plus beaux livres.Le dernier crâne de M. de Sade relate les derniers mois de la vie du philosophe, de mai à décembre 1814, à l’hospice des fous de Charenton où il est enfermé depuis onze ans en dépit de son «âme claire». Donatien-Alphonse François de Sade est alors âgé de 74 ans. Son corps malade est brûlé dedans et dehors, « et tout cela qui sert d’enveloppe, de support corporel déchu à l’esprit le plus aigu et le plus libre de son siècle ». Il n’en continue pas moins d’assouvir ses désirs fous.

Or, précise Chessex: «Un vieux fou est plus fou qu’un jeune fou, cela est admis, quoi dire alors du fou qui nous intéresse, lorsque l’enfermement comprime sa fureur jusqu’à la faire éclater en scènes sales ».

Lesdites « scène sales » se multiplient avec la très jeune Madeleine, engagée dès ses douze ans, fouettée, piquée avec des aiguilles et qu’il force à dire « ceci est mon corps » quand elle lui offre ses étrons à goûter. Et Sade de se faire sodomiser par la gamine en poussant d’affreux cris. Et de la payer à grand renfort de « figures », comme il appelle, sur son Journal, les pièces de monnaie qui suffisent à calmer la mère…

Pour faire bon poids de perversité et de sacrilège, le « vieux fou » exige du jeune abbé Fleuret qui le surveille, autant que de ses médecins, de ne pas autopsier son cadavre et de ne pas affliger sa tombe d’aucune « saloperie de croix ». Et de conchier enfin la « sainte escroquerie de la religion »…

Alors le lecteur, et pas seulement le lecteur calviniste, de s’interroger : mais pourquoi diable Jacques Chessex est-il si fasciné par l’extravagant blasphémateur dont il compare le crâne à une relique, et dont il dit qu’il y a chez lui « la sainteté de l’absolu ».

Le démon de l’écriture, et le défi à la mort, sont sans doute les clefs de ce quasi envoûtement, que l'écrivain fait passer à travers son fétichisme personnel (très explicite aussi dans sa peinture) autant que dans ses fantaisies baroques frottées d'une sorte d'humour macabre.

Le démon de l’écriture, et le défi à la mort, sont sans doute les clefs de ce quasi envoûtement, que l'écrivain fait passer à travers son fétichisme personnel (très explicite aussi dans sa peinture) autant que dans ses fantaisies baroques frottées d'une sorte d'humour macabre.« M. de Sade parle, les murs tombent, les serrures et les grilles cèdent, la liberté jaillit des fosses », écrit Jacques Chessex par allusion évidente à sa propre liberté d’artiste, dont on comprend mieux alors sa défense de Polanski autant que, en d'autres temps, de Pier Paolo Pasolini cité dans un poème.

°°°

On l’aura déjà constaté dès cette première évocation : il y a du forcené en Jacques Chessex, et j’ajouterai, avec une liberté qu’on m’a parfois reprochée, à commencer par l’intéressé: pour le pire autant que pour le meilleur.

Pourtant je me garderai bien de classer les livres de Chessex selon les critères du «meilleur» et du «pire», tant la contradiction lui est inhérente, quasi consubstantielle, brassée par une écriture certes composite, souvent baroque, aux intensités très variables, mais finalement tenue ensemble comme un organisme vivant et résistant.

De fait, Jacques Chessex est écrivain dans la masse, pourrait-on dire, sans discontinuer et depuis toujours à ce qu’il semble, à l’imitation d’un père fou de mots avant lui - Pierre Chessex était historien, rappelons-le, spécialiste des étymologies. Rien de ce qui est écrit n’est étranger à cet écrivain flaubertien par sa passion obsessionnelle, quasiment religieuse, du Monumentum littéraire. Toute sa vie a été mise en mots et sa carrière d’homme de lettres fut l’objet d’une stratégie tissée de plans et de calculs, de flatteries et de rejets, d’avancées sensationnelles (le premier Prix Goncourt romand, en 1973) et de faux pas signalant la passion désordonnée d’un grand inquiet peu porté, au demeurant, à s’attarder dans les mondanités.

Jacques Chessex carriériste, pour parler un peu vulgairement ? Jacques Chessex pontife des lettres vaudoises et romandes ? Jacques Chessex seul grand écrivain du landerneau littéraire romand ? Tout, et son contraire, a été dit à son propos et lui-même a beaucoup fait, aussi, pour constituer une image publique qui relève plus du folklore que de la réalité. Or celle-ci est sans doute plus intéressante et complexe, que ce qu’en ont montré de multiples images médiatisées, surtout dans les dernières années d’une certaine gloire relancée.

Jacques Chessex carriériste, pour parler un peu vulgairement ? Jacques Chessex pontife des lettres vaudoises et romandes ? Jacques Chessex seul grand écrivain du landerneau littéraire romand ? Tout, et son contraire, a été dit à son propos et lui-même a beaucoup fait, aussi, pour constituer une image publique qui relève plus du folklore que de la réalité. Or celle-ci est sans doute plus intéressante et complexe, que ce qu’en ont montré de multiples images médiatisées, surtout dans les dernières années d’une certaine gloire relancée. Or tâchons, avec un peu de distance, de considérer la chose avec plus de légèreté.

Jacques Chessex s’est portraituré maintes fois en renard, et c’est en effet la figure de bestiaire qui lui convient le mieux, même s'il y a aussi chez lui du chat et du poisson, ou de l'ours veillant sur son miel...

On peut rappeler alors, au jeu des analogies animales, la distinction que faisait le critique anglais Isaiah Berlin, entre auteurs-renards grappilleurs, semblables par exemple à un Charles-Albert Cingria, et auteurs-hérissons concentrés sur leur table et constituant leur oeuvre en un seul massif, qu’évoquerait plutôt un Ramuz.

Or Chessex a certainement du renard, par son œuvre de poète en prose, multipliant fugues et fragments et touchant à tous les genres, qu’on peut rattacher à la filiation d’un Cingria, mais il y a aussi chez le romancier du hérisson bardé de piquants, groupé sur lui-même et rapportant tout à son Œuvre, comme un Ramuz

Or Chessex a certainement du renard, par son œuvre de poète en prose, multipliant fugues et fragments et touchant à tous les genres, qu’on peut rattacher à la filiation d’un Cingria, mais il y a aussi chez le romancier du hérisson bardé de piquants, groupé sur lui-même et rapportant tout à son Œuvre, comme un Ramuz L’œuvre de Jacques Chessex n’a rien, pour autant de statique ni de prévisible: elle impressionne au contraire par son évolution constante et son enrichissement, sa graduelle accession à une liberté d’écriture aux merveilleuses échappées, rappelant à l’évidence le meilleur Cingria ou, parfois, les envolées lyriques d’un Aragon ou d’un Audiberti.

Aux sources de l’oeuvre

Aux sources de l’oeuvreL’œuvre de Jacques Chessex tire l’essentiel de sa dramaturgie et de sa thématique d’un scénario existentiel marqué par le suicide du père, évoqué et réinterprété à d’innombrables reprises, à la fois comme une sombre nue zénithale et un horizon personnel dégagé, un poids de culpabilité et une mission compensatoire, une relation particulière avec la mort et un appel à la transgression.

La démarche de l’écrivain procède à la fois d’un noyau poétique donné et d’un geste artisanal hors du commun, d’un élan obscur et d’un travail concerté sans relâche.

Dès la parution du premier de ses recueils, l’année de ses vingt ans, et avec les trois autres volumes qui ont suivi rapidement, le jeune poète se montre à la fois personnel, déterminé et bien conseillé, visant aussitôt la double reconnaissance romande et parisienne. Après quatre premiers recueils de poèmes qui s’inscrivent sans heurts sur la toile de fond de la poésie romande, l’écrivain va s’affirmer plus nettement dans les récits de La tête ouverte, publié chez Gallimard en 1962, et surtout avec La confession du pasteur Burg, paraissant en 1967 chez Christian Bourgois et qui amorce la série des variations romanesques sur quelques thèmes obsessionnels, à commencer par celui de l’opposition de l’homme de désir et des lois morales ou sociales.

De facture plutôt classique, La confession du pasteur Burg, que l’auteur appelle encore récit, représente bel et bien le premier avatar d’un ensemble romanesque à la fois divers et très caractéristique en cela qu’il «tourne» essentiellement et presque exclusivement autour d’un protagoniste masculin constituant la projection plus ou moins directe de l’auteur.

Cette cristallisation, à caractère autobiographique, sera la plus dense dans Jonas, grand livre de l’expérience alcoolique, mais le romancier saura rebondir parfois à l’écart de l’autofiction, comme Le rêve de Voltaire l’illustre de la manière la plus heureuse.

Ce qui me paraît en revanche plus limité, chez le Chessex romancier, tient au développement des personnages et surtout des figures féminines, qui relèvent plus du type que de la figure romanesque autonome. Dans une monographie consacrée à l'écrivain, l'essayiste et critique Anne-Marie Jaton a souligné, la première, cet aspect de l'oeuvre romanesque, entre autres déclinaisons du féminaire chessexien.

Ce qui me paraît en revanche plus limité, chez le Chessex romancier, tient au développement des personnages et surtout des figures féminines, qui relèvent plus du type que de la figure romanesque autonome. Dans une monographie consacrée à l'écrivain, l'essayiste et critique Anne-Marie Jaton a souligné, la première, cet aspect de l'oeuvre romanesque, entre autres déclinaisons du féminaire chessexien.°°°

Le lendemain de l’attribution du prix Goncourt 1973 à L’ogre, un certain Jean-Louis Kuffer publiait, dans La Tribune de Lausanne, un article intitulé Un roman fait pour le Goncourt, dont le ton de juvénile impudence contrastait évidemment avec les vivats locaux, et pourtant il y avait du juste dans la mise en exergue du côté fait de L’ogre, et je dirais plus précisément aujourd’hui, et sans intention critique malveillante pour autant: fait pour la France.

A l’évidence, et de son propre aveu d’ailleurs, Jacques Chessex a conçu son œuvre comme une suite de batailles, et le lui reprocher serait vain, même s’il est légitime de préférer tel aspect de son œuvre à tel autre. A cet égard, ses «romans Grasset» participant, peu ou prou, de la veine d’un certain réalisme français, issu de Flaubert et de Maupassant, auquel Edouard Rod s’est également rattaché, ont sans doute compté pour l’essentiel dans la reconnaissance de Jacques Chessex par la France, même s’ils ne représentent pas, à mes yeux, la véritable pointe de son œuvre. Cela étant, celle-ci est à prendre dans son ensemble multiforme, marqué par des hauts et des bas mais intéressant en toutes ses parties.

A l’évidence, et de son propre aveu d’ailleurs, Jacques Chessex a conçu son œuvre comme une suite de batailles, et le lui reprocher serait vain, même s’il est légitime de préférer tel aspect de son œuvre à tel autre. A cet égard, ses «romans Grasset» participant, peu ou prou, de la veine d’un certain réalisme français, issu de Flaubert et de Maupassant, auquel Edouard Rod s’est également rattaché, ont sans doute compté pour l’essentiel dans la reconnaissance de Jacques Chessex par la France, même s’ils ne représentent pas, à mes yeux, la véritable pointe de son œuvre. Cela étant, celle-ci est à prendre dans son ensemble multiforme, marqué par des hauts et des bas mais intéressant en toutes ses parties.Jacques Chessex n’a cessé, de fait, de creuser plusieurs sillons, en alternance ou simultanément: la poésie, rassemblée chez Bernard Campiche en 1999 dans la collection référentielle de L’Oeuvre, en 3 volumes comptant quelque 1500 pages; le roman ou les nouvelles, dont certains recueils (Où vont mourir les oiseaux ou La saison des morts) comptent parmi les plus belles pages de l’auteur; les proses, autobiographiques le plus souvent, mais tissées de digressions et portraits constituant un autre aspect du grand art de Chessex, du (trop) fameux Portrait des Vaudois à L’Imparfait si délié dans sa libre inspiration et respiration, ou de Carabas à l’admirable Désir de Dieu; enfin de nombreux essais, dont un Charles-Albert Cingria qui a fait date et un très remarquable Flaubert, ou encore Les saintes écritures, consacré aux auteurs romands et nettement plus daté, entre autres écrits sur des peintres et lieux divers.

Un tempérament et un style

Un tempérament et un styleJacques Chessex, pour l’essentiel, fut un styliste étincelant de la langue française, ainsi qu'un personnage quasi légendaire du monde des lettres romandes. Je veux évoquer, brièvement, le personnage. Cela aussi m’a été reproché au lendemain de sa mort : qu’on puisse parler de l’homme et non seulement de l’œuvre soudain exaltée, non sans hypocrisie tardive…

Or on peut rappeler que la querelle, l’invective dans les cafés et les journaux, voire la bagarre à poings nus, n’auront point trouvé de représentant plus acharné que le meilleur des prosateurs romands apparus dans la filiation directe de Ramuz.

Le dernier exemple d’un conflit spectaculaire auquel le Goncourt romand aura été mêlé remonte à la parution, en 1999, de son fameux pamphlet, Avez-vous jamais giflé un rat?, en réponse à un essai non moins virulent s’attaquant à lui sous la plume (à vrai dire médiocre) de l’enseignant lausannois Charles-Edouard Racine, intitulé L’imposture ou la fausse monnaie.

Dans la postérité de Ramuz, l’œuvre de Jacques Chessex est incontestablement, avec celles d’Alice Rivaz, de Maurice Chappaz ou de Georges Haldas, des plus marquantes de la littérature romande et francophone. Du seul point de vue des pointes de son écriture, Chessex nous semble n’avoir qu’un égal, en la personne de Maurice Chappaz.

Or ce qui saisit, chez cet écrivain littéralement possédé par le démon de la littérature est, malgré des hauts et des bas, sa capacité de rebondir, de se rafraîchir et d’entretenir un véritable jaillissement créateur continu, comme dans la formidable galerie de portraits de ses Têtes ou dans Le Désir de Dieu, qu’on pourrait dire son provisoire testament existentiel, esthétique et spirituel. Plus récemment, Jacques Chessex avait renoué avec la faveur du grand public au fil de narrations réalistes pleines de relief, tel Le vampire de Ropraz, en 2006, l'hommage émouvant intitulé Pardon Mère, en 2008, ou la reprise, en 2009, d'un récit consacré à un meurtre raciste des années de guerre en Suisse, intitulé Un Juif pour l'exemple...

Or ce qui saisit, chez cet écrivain littéralement possédé par le démon de la littérature est, malgré des hauts et des bas, sa capacité de rebondir, de se rafraîchir et d’entretenir un véritable jaillissement créateur continu, comme dans la formidable galerie de portraits de ses Têtes ou dans Le Désir de Dieu, qu’on pourrait dire son provisoire testament existentiel, esthétique et spirituel. Plus récemment, Jacques Chessex avait renoué avec la faveur du grand public au fil de narrations réalistes pleines de relief, tel Le vampire de Ropraz, en 2006, l'hommage émouvant intitulé Pardon Mère, en 2008, ou la reprise, en 2009, d'un récit consacré à un meurtre raciste des années de guerre en Suisse, intitulé Un Juif pour l'exemple...Dans la perspective d'une illustration des littératures francophones, nous devons, assurément, une reconnaissance réitérée à Jacques Chessex. Et pour l’illustrer, j’aimerais revenir à l’un de ses plus beaux livres, très personnel et très épuré, intitulé L’Imparfait et paru sous l’appellation de chronique en 1996.

L’écrivain s’y retrouve comme à tâtons, comme dans un rêve, mais pour une ressaisie à la fois très concrète et sublimée, qui nous touche de près dès les premières lignes où affleure la maison de l’enfance et de l’adolescence - et d’emblée c’est la musique d’un poète :

«À Pully la maison était austère, d’un gris foncé étrangement lumineux, sur la hauteur d’un jardin en petite pente jusqu’à la route. De l’autre côté de la route il y avait le lac, il brillait, il bougeait, il jetait ses reflets dans les chambres, on sentait son odeur en toute saison ».

«À Pully la maison était austère, d’un gris foncé étrangement lumineux, sur la hauteur d’un jardin en petite pente jusqu’à la route. De l’autre côté de la route il y avait le lac, il brillait, il bougeait, il jetait ses reflets dans les chambres, on sentait son odeur en toute saison ».D’emblée nous nous retrouvons en terre connue, du côté de Ramuz. Mais Chessex a sa voix propre, évocatrice pour tous. Nous nous rappelons tous, en effet, ce jardin «en petite pente». Ils sont aussi à nous tous, ces reflets de lac dans les chambres. Or nous voici à l’orée d’un monde dont les images vont émerger peu à peu comme d’une camera oscura et nous relier à la vie et aux livres qui ponctuent cette vie, mais aussi à nos propres ombres et à nos propre lumières.

Tout à l’opposé de mémoires anecdotiques, l’œuvre déploie des images vivantes qui cristallisent les sensations primordiales autant que les questions essentielles: le vertige d’être, la souffrance du manque, le « sentiment aigu de l’inutilité de la vie » et, inversement, cette « force organisatrice de plaisir et de décision » qui va dresser la pyramide de l’œuvre dans le désert, et le sentiment de l’infini, enfin l’aspiration à l’allègement et à l’élévation : «Comme si j’étais capable à la fois de côtoyer le espaces les plus désolés et la clarté, le feu, le torrent, l’air ».

Tel étant le sol physique et métaphysique d’un Jacques Chessex élémentaire. Terrien. Mais esprit subtil. Dont le style est tantôt chargé, jusqu’au baroque, comme dans Carabas, et tantôt fluide, voire cristallin, comme dans L'imparfait, précisément. Poids du monde et chant du monde y alternent, mêlées et fusées.Il y a donc, dans L'Imparfait, cette maison où l’adolescent apprend à écrire et à dessiner, à peindre, à écouter et à jouer le blues, mais sur laquelle pèse déjà le poids d’une menace. Du moins le fils rend-il hommage au père initiateur : « Dedans, l’écriture, c’était mon père, ses livres d’étymologie et d’histoire, sa bibliothèque, ses corrections d’épreuves, le latin, la toponymie, les dossiers des contes, les dictionnaires. Il était mon encyclopédie bienveillante et mon initiateur à toutes sortes de formes et de sens. Je sais que si j’écris aujourd’hui, c’est parce que j’ai imité mon père dès que j’ai eu six ou sept ans ».

Plus tard, il dira sa reconnaissance, aussi, à l’aîné providentiel qui encouragea le garçon dans sa singularité d’écrivain déjà perceptible : le professeur de collège et l’écrivain Jacques Mercanton.

Sa reconnaissance se manifeste encore, à l’autre sens du terme, envers la terra incognita des parents. Et combien de détails déchirants remonteront alors des fonds obscurs. Tout un monde que filtre à distance, dans L’Imparfait, le regard d’un homme désormais plus âgé que son père suicidé.

Une remarque me renvoie, ici, à ma perplexité de naguère, que d'autres ont pu ressentir en voyant l'écrivain ressasser le thème de la mort du père, à commencer par L'Ogre: «On a pu croire, à tel de mes premiers romans, que j’avais un problème littéraire avec mon père, ou que le thème du père était chez moi tout littéraire, et que j’exploitais en homme de lettres une mythologie balisée et confortable ».

Or j’en suis venu à croire, en lisant L’Imparfait, à l’entière sincérité de sa défense: «Il y a en moi un poids de douleur que rien, je le sais calmement, n’épuisera ». Et comment douter, au regard des récits et des poèmes que Jacques Chessex a publiés depuis lors, tels L’économie du ciel, Le désir de Dieu ou Pardon mère, qu’il n’a cessé de vivre la relation au père disparu « comme une élégie interminable ».

Quelque chose a été brisé qui instaure à jamais le règne de l’imparfait, et le ressouvenir du seul mot jardin suffit à exacerber la peine: « Mots douloureux, relève-t-il: « Papa est au jardin », « on goûtera au jardin », « les premières cerises du jardin », toujours cette cloche grêle, fêlée, au fond de la phrase. À jamais le non-réalisé, l’interrompu, le non-vécu – l’imparfait ».

L’imparfait comme temps de l’enfance, mais qui détermine aussi le premier écart et la première tangente personnelle. Je suis seul et vous êtes tous, dit le héros du Souterrain de Dostoïevski, que pourrait lancer aussi le jeune Chessex.

Telle est aussi bien la situation du solitaire qu’on regarde de travers à la pension de la respectable veuve Augustine Lequatre, dans La Tête ouverte, et telle aussi la situation du pasteur Burg et tous les avatars romanesques de l’auteur.

L’imparfait, Jacques Chessex l’évoque en poète aux vertiges physiques et métaphysiques à la fois. Plutôt que le temps sentimental de la mélancolie, c’est celui d’un « vertige nauséeux » dont on doit s’arracher pour survivre.

« Autrefois les dieux se faisaient comprendre par des signes, puis Dieu devint parole dans un homme. Puis il y eut l’orgue, le violoncelle, il y eut « Ich hab genug», Don juan et ensuite il y eut le blues. Et un samedi d’hiver, à une heure de l’après-midi, la vrille entra dans les os d’un enfant de douze ans, alors qu’il faisait morne sur le lac et dans la maison, froide lumière de décembre, soleil pâle, traits accusés des meubles dans la pâleur de la chambre, et tout à coup il y a cette trompette et ce chant, et les tambours qui battent au fond de son corps et coulent un violent flux chaud dans son torse, torrent, concert de joie blessée et ardente, plainte et cri, appel et écho de l’appel et la résonance encore de cet appel et de ce chant qui ne se taira plus, qui module sa propre enfance à lui, le garçon de douze ans dans la grisaille froide de la famille qui se déglingue et de la trop belle maison trop aimée et qui craque déjà sur ses ruines et de sa vie qu’il faudra inventer sur ces ruines et l’amour blessé et la solitude à marcher au plus près et à persévérer sur les confins, et le père qui va mourir, la mère qui se tait, la lumière froide monte du lac, vient dans les chambres, met ses reflets aux parois, aux miroirs, aux plafonds blafards comme les figures des morts pas encore morts, des déchus, des aimants qui hantent le passé du garçon tout à coup ivre de ce blues, et le présent au désert et le triste avenir. Comme si le blues à la seconde même récupérait tout l’imparfait, et l’abrogeait, l’anéantissait, installant à sa place, une fois pour toutes, l’élégie de l’origine exactement reconnue, fondée, accusée dans la musique la plus douée de regret qui fut jamais ».

À cette plongée s'accordant celle de la chair et du désir. Car le temps de la maison sur le jardin «en petite pente» est aussi celui des premières échappées du corps à la recherche d’une certaine odeur entêtante. Odor di femina... Dès l’adolescence s’est ouvert cet autre à-pic, mais à présent c’est dans le temps que va se prolonger cette fringale d’une nourriture terrestre aux implications quasi sacrées. C’est que là aussi s’est révélé le sentiment d’une séparation initiale : «Le corps des femmes est autarcique. C’est-à-dire qu’il est un monde, ou un territoire, un lieu, une circonstance, une évidence qui se suffit à soi-même. Ainsi sa supériorité, sa nuit, sa gloire».

Ce que nous devons à Jacques Chessex

L’œuvre de Jacques Chessex s’est construite, de part en part, sur une faille. Mais celle-ci n’est-elle pas notre part à tous ? D’où peut-être, aussi, le rejet que suscite parfois cette œuvre ? Pourtant son mimétisme fait de l’écrivain un médium de nos exultations et de nos misères, de nos appétits multiples et de nos angoisses, exorcisées par le verbe.

Et puis il faut dire, également le courage, l’obstination et la santé de cette œuvre. Si l’imparfait subi est le temps de l’enfance, l’imparfait retourné, sublimé et dépassé sera celui du baroque et de la vie profuse, du mouvement et de la lumière, des ombres mais signifiant aussi la vie, du chaos vivant mais transmuté par le style.

Reconnaissance alors à Jacques Chessex pour notre langue qui est celle à la fois de Pascal et d’Agrippa d’Aubigné, de Rousseau et de Benjamin Constant, de Ramuz et de Chappaz, de Mallarmé et de Gustave Roud.

Reconnaissance aussi pour notre pays, non pas au sens d’un esthétisme du repli, mais dans la présence proche du Jorat et l’ouverture européenne qui associe Jacques Mercanton et Vladimir Nabokov, Flaubert et Cingria qu’il prolonge également, ou cet ouvert obscur très suisse « par en dessous » qui lie Robert Walser et Louis Soutter, ou Wölffli et Jean-Marc Lovay à l’enseigne de la « société des êtres » dont parle Georges Haldas.

Reconnaissance enfin pour ce que Jacques Chessex nous fait reconnaître en nous. À tout instant la même ruine nous menace, mais il y a le blues et le psaume, et le poète « plein de Dieu » qui n’en finit pas de conjurer l’imparfait : « Me suivra-t-on si j’affirme y voir une vraie résurrection de l’être à l’instant même où il croyait se perdre ? Je me défaisais dans le spectacle du non-visible et l’esprit me revient comme une gorgée neigeuse qui me soulève au-dessus de l’indistinct. Le doute, à chaque fois, cède à cette force et fait place à une joie tout de suite habitable ».

-

D'une échappée l'autre

À propos de L'Échappée libre,

par Sergio Belluz.