Livre - Page 16

-

Loin des zombies sympas

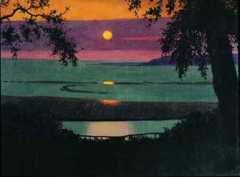

(Le Temps accordé. Lectures du monde, 2024)À La Désirade, ce jeudi 18 juillet. – À six heures du matin, ce matin, le ciel annonçant une grande et belle journée d’été, je m’en suis détourné en me rappelant ma rage d’hier soir dans le tonitruement du festival du Néant, comme j’ai cru juste et bon de le nommer non sans me reprocher en même temps de « noircir le tableau sympa »...J’avais fui le bord du lac où se déchaînaient décibels et acclamations folles de la « foule sympa » déboulée en houles dans la ville assiégée, j’avais calé la petite chienne entre le gros volume relié des Archives du rêve et un pack d’eau minérale ; oui c’est cela le néant m’étais-je dit en subissant, fenêtres ouvertes sur les palmiers d’à côté - des palmiers que l’Etat confédéral aimerait éradiquer en sa profonde imbécillité bureaucratique de surface, avais-je appris le matin même dans le journal -, les premiers coups de boule au front de la maison tremblant sur ses fondations, le néant du bruit qui se donne pour de la musique, le néant de ce défilement incessant de foule sympa en shorts sympas , et fuyant l’invasion et son boucan d’enfer je me suis retrouvé sur les hauts où, le jour déclinant à l’ouest dans l’orangé californien, l’on entendait encore le battement sourd de la Machine, là-bas derrière l’épaulement boisé à la brésilienne, et je me suis répété en vieux sanglier que c’était cela même : la Machine à baratter le vide, le néant binaire des zombies sympas, etc.LILOU.- La petite chienne de Julie, actuellement à Phuket avec les siens, a ses humeurs, plus affirmées et déroutantes que ne l’étaient celles de Snoopy, ainsi a-t-elle éventré hier un coussin avant de filer dans la forêt où elle a aboyé je ne sais quel revenant des terriers - pas vu un renard ni un blaireau ou un lynx ces derniers temps- pour revenir ensuite l’air préoccupé et sans daigner m’accorder un regard, gémir au pied de mon lit en me faisant comprendre qu’elle y veut pioncer auprès de moi - et moi si faible avec les bêtes et les enfants, d’attraper d’une main cette peste aux yeux de chauve-souris et de la caler dans un oreiller en lui promettant le bâton si elle attente à son intégrité de commodité du sommeil innocent. Gare ! Sur quoi , la gredine accoisée, je reviens en pensée à Michaux qui a parfois parlé du chien avec sagesse - mais ce n'est pas du chien que parle le Michaux de Qui je fus auquel je reviens à l’instant: c’est de Clodomir l’assassin de Jouhandeau...À La Désirade, ce vendredi 19 juillet. - L’idée m’est venue ce matin de remplir les pages vides du livre relié hérité de nos tantes de Lucerne, dont la tranche annonce un Gästebuch, donc un Livre d’or, avec le fatras quotidien de mes listes, de mes contrerimes, de mes notes de toute sorte et des citations que je glâne au fil de mes lectures - ainsi aurai-je sous la main, et reliées à l’ancienne sous couverture à belles marbures vertes et or, les quelque 333 pages d’une sorte de Mémorial ambulant à usages multiples, e sopratutto per non dimenticar la memoria, cosi come l’avrebbe detto il sior Guido - la Liste inaugurale étant dédiée à Ceux qui osent l'immersion:Celui qui s’est teint les cheveux en vert pâle afin de se fondre dans l’environnement végétal soft de la galerie bio / Celle qui s’immerge dans la fluidité du concept / Ceux qui se disent un objet parmi d’autres au milieu des cartons vides / Celui qui parle de son intimité comme d’un sable mouvant qui l’engloutit / Celle qui a sauvé son sac Vuitton de l’inondation / Ceux qui ont accroché leurs boxers griffés aux cimaises / Celui qui affirme que « ça baigne » en regardant les Nymphéas de Claude Monet / Celle qui rougit devant le Rothko dont elle ressort hagarde / Ceux qui ont proposé une piscine gonflable à la galeriste qui s’est dégonflée / Celui qui explique au manager que le potentiel vendeur de l’immersion suppose que le sponsor se jette à l’eau / Celle qui sent en elle monter la vague de l’immersion comme il y a plus beaucoup de mecs capables de ça, explique-t-elle à sa manucure qui percute tout / Ceux qui estiment qu’une jeunesse déboussolée gagne à s’immerger dans un Projet / Celui qui va dans les galeries pour s’immerger dans le buffet / Celle qui a poliment décliné l’invitation de la galeriste au motif qu’elle reste fidèle aux pommes de Cézanne et aux culs de ce coquin de Rubens / Ceux qui lancent le néo-concept de fusion qui surdétermine celui de frisson dans le narratif du Désir, etc.PERSONA. - La Personne, et la Présence, cristallisent ce qui m’occupe depuis mes quinze à dix-huit ans, la période de mes seconds éveils, les premiers datant de mes dix à treize ans environ, je dis bien : environ, car c'est plutôt à quatorze ans que j'ai mémorisé des milliers de vers sans trop savoir à quoi ça rimait, et qui m'ont formé sans que je n'en aie aucune idée...La notion poétique de Personne s’est définie, comme idée fixant une réalité, au moment où, commençant de rédiger mes carnets, en 1965-1966, avant notre voyage en Pologne, donc entre quinze et dix-neuf ans, avant la confusion des sentiments et de la sensualité, quand je lisais « les personnalistes », précisément, Emmanuel Mounier et Nicolas Berdiaev surtout, René Char en poésie et Jean Genet après Camus et Ramuz, très à l’écart des gens de mon âge – cette notion, ou plus exactement cette réalité de la Personne se fondait avec la notion et la réalité de Présence, que j’ai retrouvée plus tard chez Gustave Thibon et chez Simone Weil, et que je vis aujourd’hui en consonance avec toutes mes lectures, et notamment de Zundel l'admirable, remembrances d’antan et partages vivants avec quelques-uns. Persona : le masque…CE QUE NOUS DISONS QUE DIT LE CIEL. – Je reprends à l'instant, comme au bord du ciel (le balcon de La Désirade se prête à la métaphore un peu pompeuse), la lecture de mon penseur vivant de prédilection (l’autre, René Girard, nous ayant quittés il y a quelques années), en la personne de Peter Sloterdijk dont le dernier essai – formidable d’érudition et d’intuitions fécondes - , intitulé Faire parler le ciel, cristallise la nébuleuse de mes propres réflexions en la matière depuis mes seize ou dix-huit ans, et qu’oriente sa première phrase : « Le lien établi entre les conceptions du monde des dieux et la poésie est aussi ancien que la tradition des premiers temps de l’Europe ; mieux, elle remonte jusqu’aux plus anciennes sources écrites des civilisations du monde entier »...Or on a bien lu « écrites », vu que le ciel est censé nous parler en dictée, et le terme de poésie est à prendre, précise l’héroïque traducteur Olivier Mannoni, au sens allemand goethéen de Dichtung, incluant l’idée de création, de composition littéraire et de fiction qui fait de Proust et de Bernanos, de Claudel et de Rimbaud, des poètes plus ou moins comparables – car tout ne l’est pas vraiment en vérité - aux « théopoètes » à la manière de Jean l’évangéliste et autres visionnaires du sacré…

(Le Temps accordé. Lectures du monde, 2024)À La Désirade, ce jeudi 18 juillet. – À six heures du matin, ce matin, le ciel annonçant une grande et belle journée d’été, je m’en suis détourné en me rappelant ma rage d’hier soir dans le tonitruement du festival du Néant, comme j’ai cru juste et bon de le nommer non sans me reprocher en même temps de « noircir le tableau sympa »...J’avais fui le bord du lac où se déchaînaient décibels et acclamations folles de la « foule sympa » déboulée en houles dans la ville assiégée, j’avais calé la petite chienne entre le gros volume relié des Archives du rêve et un pack d’eau minérale ; oui c’est cela le néant m’étais-je dit en subissant, fenêtres ouvertes sur les palmiers d’à côté - des palmiers que l’Etat confédéral aimerait éradiquer en sa profonde imbécillité bureaucratique de surface, avais-je appris le matin même dans le journal -, les premiers coups de boule au front de la maison tremblant sur ses fondations, le néant du bruit qui se donne pour de la musique, le néant de ce défilement incessant de foule sympa en shorts sympas , et fuyant l’invasion et son boucan d’enfer je me suis retrouvé sur les hauts où, le jour déclinant à l’ouest dans l’orangé californien, l’on entendait encore le battement sourd de la Machine, là-bas derrière l’épaulement boisé à la brésilienne, et je me suis répété en vieux sanglier que c’était cela même : la Machine à baratter le vide, le néant binaire des zombies sympas, etc.LILOU.- La petite chienne de Julie, actuellement à Phuket avec les siens, a ses humeurs, plus affirmées et déroutantes que ne l’étaient celles de Snoopy, ainsi a-t-elle éventré hier un coussin avant de filer dans la forêt où elle a aboyé je ne sais quel revenant des terriers - pas vu un renard ni un blaireau ou un lynx ces derniers temps- pour revenir ensuite l’air préoccupé et sans daigner m’accorder un regard, gémir au pied de mon lit en me faisant comprendre qu’elle y veut pioncer auprès de moi - et moi si faible avec les bêtes et les enfants, d’attraper d’une main cette peste aux yeux de chauve-souris et de la caler dans un oreiller en lui promettant le bâton si elle attente à son intégrité de commodité du sommeil innocent. Gare ! Sur quoi , la gredine accoisée, je reviens en pensée à Michaux qui a parfois parlé du chien avec sagesse - mais ce n'est pas du chien que parle le Michaux de Qui je fus auquel je reviens à l’instant: c’est de Clodomir l’assassin de Jouhandeau...À La Désirade, ce vendredi 19 juillet. - L’idée m’est venue ce matin de remplir les pages vides du livre relié hérité de nos tantes de Lucerne, dont la tranche annonce un Gästebuch, donc un Livre d’or, avec le fatras quotidien de mes listes, de mes contrerimes, de mes notes de toute sorte et des citations que je glâne au fil de mes lectures - ainsi aurai-je sous la main, et reliées à l’ancienne sous couverture à belles marbures vertes et or, les quelque 333 pages d’une sorte de Mémorial ambulant à usages multiples, e sopratutto per non dimenticar la memoria, cosi come l’avrebbe detto il sior Guido - la Liste inaugurale étant dédiée à Ceux qui osent l'immersion:Celui qui s’est teint les cheveux en vert pâle afin de se fondre dans l’environnement végétal soft de la galerie bio / Celle qui s’immerge dans la fluidité du concept / Ceux qui se disent un objet parmi d’autres au milieu des cartons vides / Celui qui parle de son intimité comme d’un sable mouvant qui l’engloutit / Celle qui a sauvé son sac Vuitton de l’inondation / Ceux qui ont accroché leurs boxers griffés aux cimaises / Celui qui affirme que « ça baigne » en regardant les Nymphéas de Claude Monet / Celle qui rougit devant le Rothko dont elle ressort hagarde / Ceux qui ont proposé une piscine gonflable à la galeriste qui s’est dégonflée / Celui qui explique au manager que le potentiel vendeur de l’immersion suppose que le sponsor se jette à l’eau / Celle qui sent en elle monter la vague de l’immersion comme il y a plus beaucoup de mecs capables de ça, explique-t-elle à sa manucure qui percute tout / Ceux qui estiment qu’une jeunesse déboussolée gagne à s’immerger dans un Projet / Celui qui va dans les galeries pour s’immerger dans le buffet / Celle qui a poliment décliné l’invitation de la galeriste au motif qu’elle reste fidèle aux pommes de Cézanne et aux culs de ce coquin de Rubens / Ceux qui lancent le néo-concept de fusion qui surdétermine celui de frisson dans le narratif du Désir, etc.PERSONA. - La Personne, et la Présence, cristallisent ce qui m’occupe depuis mes quinze à dix-huit ans, la période de mes seconds éveils, les premiers datant de mes dix à treize ans environ, je dis bien : environ, car c'est plutôt à quatorze ans que j'ai mémorisé des milliers de vers sans trop savoir à quoi ça rimait, et qui m'ont formé sans que je n'en aie aucune idée...La notion poétique de Personne s’est définie, comme idée fixant une réalité, au moment où, commençant de rédiger mes carnets, en 1965-1966, avant notre voyage en Pologne, donc entre quinze et dix-neuf ans, avant la confusion des sentiments et de la sensualité, quand je lisais « les personnalistes », précisément, Emmanuel Mounier et Nicolas Berdiaev surtout, René Char en poésie et Jean Genet après Camus et Ramuz, très à l’écart des gens de mon âge – cette notion, ou plus exactement cette réalité de la Personne se fondait avec la notion et la réalité de Présence, que j’ai retrouvée plus tard chez Gustave Thibon et chez Simone Weil, et que je vis aujourd’hui en consonance avec toutes mes lectures, et notamment de Zundel l'admirable, remembrances d’antan et partages vivants avec quelques-uns. Persona : le masque…CE QUE NOUS DISONS QUE DIT LE CIEL. – Je reprends à l'instant, comme au bord du ciel (le balcon de La Désirade se prête à la métaphore un peu pompeuse), la lecture de mon penseur vivant de prédilection (l’autre, René Girard, nous ayant quittés il y a quelques années), en la personne de Peter Sloterdijk dont le dernier essai – formidable d’érudition et d’intuitions fécondes - , intitulé Faire parler le ciel, cristallise la nébuleuse de mes propres réflexions en la matière depuis mes seize ou dix-huit ans, et qu’oriente sa première phrase : « Le lien établi entre les conceptions du monde des dieux et la poésie est aussi ancien que la tradition des premiers temps de l’Europe ; mieux, elle remonte jusqu’aux plus anciennes sources écrites des civilisations du monde entier »...Or on a bien lu « écrites », vu que le ciel est censé nous parler en dictée, et le terme de poésie est à prendre, précise l’héroïque traducteur Olivier Mannoni, au sens allemand goethéen de Dichtung, incluant l’idée de création, de composition littéraire et de fiction qui fait de Proust et de Bernanos, de Claudel et de Rimbaud, des poètes plus ou moins comparables – car tout ne l’est pas vraiment en vérité - aux « théopoètes » à la manière de Jean l’évangéliste et autres visionnaires du sacré… -

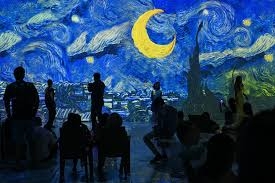

Ceux qui osent l'immersion

Celui qui s’est teint les cheveux en vert pâle afin de se fondre dans l’environnement végétal soft de la galerie bio / Celle qui s’immerge dans la fluidité du concept / Ceux qui se disent un objet parmi d’autres au milieu des cartons vides / Celui qui parle de son intimité comme d’un sable mouvant qui l’engloutit / Celle qui a sauvé son sac Vuitton de l’inondation / Ceux qui ont accroché leurs boxers griffés aux cimaises / Celui qui affirme que « ça baigne » en regardant les Nymphéas de Claude Monet / Celle qui rougit devant le Rothko dont elle ressort hagarde / Ceux qui ont proposé une piscine gonflable à la galeriste qui s’est dégonflée / Celui qui explique au manager que le potentiel vendeur de l’immersion suppose que le sponsor se jette à l’eau / Celle qui sent en elle monter la vague de l’immersion comme il y a plus beaucoup de mecs capables de ça, explique-t-elle à sa manucure qui percute tout / Ceux qui estiment qu’une jeunesse déboussolée gagne à s’immerger dans un Projet / Celui qui va dans les galeries pour s’immerger dans le buffet / Celle qui a poliment décliné l’invitation de la galeriste au motif qu’elle reste fidèle aux pommes de Cézanne et aux culs de ce coquin de Rubens / Ceux qui lancent le néo-concept de fusion qui surdétermine celui de frisson dans le narratif du Désir, etc.

Celui qui s’est teint les cheveux en vert pâle afin de se fondre dans l’environnement végétal soft de la galerie bio / Celle qui s’immerge dans la fluidité du concept / Ceux qui se disent un objet parmi d’autres au milieu des cartons vides / Celui qui parle de son intimité comme d’un sable mouvant qui l’engloutit / Celle qui a sauvé son sac Vuitton de l’inondation / Ceux qui ont accroché leurs boxers griffés aux cimaises / Celui qui affirme que « ça baigne » en regardant les Nymphéas de Claude Monet / Celle qui rougit devant le Rothko dont elle ressort hagarde / Ceux qui ont proposé une piscine gonflable à la galeriste qui s’est dégonflée / Celui qui explique au manager que le potentiel vendeur de l’immersion suppose que le sponsor se jette à l’eau / Celle qui sent en elle monter la vague de l’immersion comme il y a plus beaucoup de mecs capables de ça, explique-t-elle à sa manucure qui percute tout / Ceux qui estiment qu’une jeunesse déboussolée gagne à s’immerger dans un Projet / Celui qui va dans les galeries pour s’immerger dans le buffet / Celle qui a poliment décliné l’invitation de la galeriste au motif qu’elle reste fidèle aux pommes de Cézanne et aux culs de ce coquin de Rubens / Ceux qui lancent le néo-concept de fusion qui surdétermine celui de frisson dans le narratif du Désir, etc. -

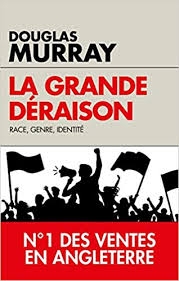

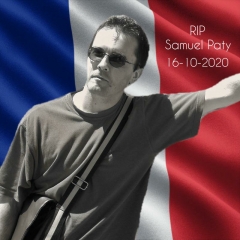

L’idéologie vertueuse pousse les meutes à la déraison

De la décapitation « islamiste » de Samuel Paty aux multiples formes de bigoterie politisée enflammant les clans « radicalisés », une vraie folie entretient toutes les confusions sur les thèmes, notamment, de la différence sexuelle, de la race, du genre et de l’identité, avec la même intolérance croissante. La Grande déraison de Douglas Murray, en donne un aperçu tantôt atterrant et tantôt hilarant, appelant Molière et Rabelais au secours…Le hasard des circonstances a fait que nous aurons appris à peu près en même temps, ces derniers jours, la nouvelle de la mort atroce de Samuel Paty, brave prof français dans la quarantaine décapité par un jeune Tchétchène fraîchement acquis à la cause de l’islamisme conquérant, et la proposition benoîte du pontife catholique Francesco de considérer les homosexuels de genres divers comme des sœurs et frères humains dignes d’une évangélique bienveillance.

De la décapitation « islamiste » de Samuel Paty aux multiples formes de bigoterie politisée enflammant les clans « radicalisés », une vraie folie entretient toutes les confusions sur les thèmes, notamment, de la différence sexuelle, de la race, du genre et de l’identité, avec la même intolérance croissante. La Grande déraison de Douglas Murray, en donne un aperçu tantôt atterrant et tantôt hilarant, appelant Molière et Rabelais au secours…Le hasard des circonstances a fait que nous aurons appris à peu près en même temps, ces derniers jours, la nouvelle de la mort atroce de Samuel Paty, brave prof français dans la quarantaine décapité par un jeune Tchétchène fraîchement acquis à la cause de l’islamisme conquérant, et la proposition benoîte du pontife catholique Francesco de considérer les homosexuels de genres divers comme des sœurs et frères humains dignes d’une évangélique bienveillance. Or l’idée, apparemment discutable, de rapprocher ces deux actes de présumée barbarie et de supposée compassion, m’est venue tandis que je lisais La grande déraison du journaliste anglais Douglas Murray, quadra lui aussi et gay déclaré, dont le vaste aperçu des «sujets qui fâchent» actuellement une partie de la société occidentale - et plus précisément dans la caste intellectuelle anglo-saxonne et la nébuleuse des réseaux sociaux galvanisés par le «politiquement correct» - est précisément marqué par des rapprochements inattendus et non moins révélateurs, impliquant la complexité humaine et pointant le simplisme ravageur des idéologies les plus radicales.Le bon sens de bonne foi laïque voudrait, naturellement, que l’assassinat de «droit divin» d’un enseignant par un fanatique publiquement encouragé, entre autres, par un imam autoproclamé, soit considéré comme un exemple emblématique de la monstruosité de l’islamisme, confondu par certains avec l’islam tandis que le mantra «pas d’amalgame» monte aux cieux.

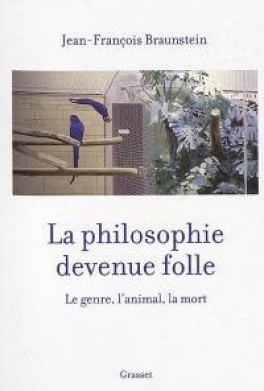

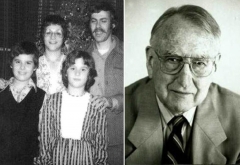

Or l’idée, apparemment discutable, de rapprocher ces deux actes de présumée barbarie et de supposée compassion, m’est venue tandis que je lisais La grande déraison du journaliste anglais Douglas Murray, quadra lui aussi et gay déclaré, dont le vaste aperçu des «sujets qui fâchent» actuellement une partie de la société occidentale - et plus précisément dans la caste intellectuelle anglo-saxonne et la nébuleuse des réseaux sociaux galvanisés par le «politiquement correct» - est précisément marqué par des rapprochements inattendus et non moins révélateurs, impliquant la complexité humaine et pointant le simplisme ravageur des idéologies les plus radicales.Le bon sens de bonne foi laïque voudrait, naturellement, que l’assassinat de «droit divin» d’un enseignant par un fanatique publiquement encouragé, entre autres, par un imam autoproclamé, soit considéré comme un exemple emblématique de la monstruosité de l’islamisme, confondu par certains avec l’islam tandis que le mantra «pas d’amalgame» monte aux cieux. Or ceux qui s’empressent, à gauche comme à droite, de «récupérer» politiquement et surtout idéologiquement, cet acte affreux, seront peut-être les mêmes qui taxeront, pour des motifs idéologico-politiques, l’attitude du «saint père» de joyeusement progressiste ou de coupablement laxiste.Dans les deux cas sans rapport apparent, les idéologies binaires trancheront, les réseaux sociaux s’enflammeront et les chefs d’Etat (le match Macron-Erdogan) se balanceront des caricatures en pleines gueules selon la logique des chaises de coiffeur rivales merveilleusement évoquée dans Le Dictateur de Chaplin et rappelée par René Girard dans sa description de la «montée aux extrêmes».Et que je te rappelle que certains pères de la Sainte Eglise en appelaient au meurtre des infidèles. Et que je te mêle les images de décapitations ou de lapidations des adultères saoudiens ou des homos au Brunei, du mystique vaudois Jean-Abraham Davel ou de Michel Servet cramé par Calvin, présent contre passé, Sud contre Nord ou inversement, Noirs contre Blancs, femmes à barbes contre juifs intégristes, tout devenant si confus que rien n’a plus de sens : à devenir fou.Du syndrome de Saint-Georges à l’hystérie établieLe titre anglais de l’essai de Douglas Murray, The Madness of Crowds, « la folie des foules », rappelle évidemment les gesticulations grimaçantes des meutes musulmanes réagissant à la publication des Versets sataniques de Salman Rushdie ou des caricatures de Charlie-Hebdo, autant que les mouvements de protestation plus dignes (à nos yeux) suscités par les tueries parisiennes de janvier et de novembre 2015, notamment, mais les « foules » visées, qu’on pourrait dire aussi «la meute» ont cela de nouveau dans la société actuelle qu’elles ne se bornent plus à la rue ou aux grandes places à manifs mais s’étendent à la nébuleuse des médias et des réseaux sociaux où la diffusion des opinions et des slogans, des mots d’ordre et des tweets « influenceurs » atteint une vitesse et une intensité nouvelles, agressives sous couvert d’anonymat et jusqu’à l’appel au meurtre aveugle.Or le premier constat de Murray, portant sur la transformation récente de la société, tient à la disparition des « grands récits » idéologiques collectifs qu’ont représenté la religion ou politiquement, en Occident, le communisme, le fascisme et le libéralisme, tous porteurs de sens et tous partis en vrille.Et quel « récit » nouveau pour le XXIe siècle ? Au top de l’esprit d'époque occidental, en termes de grand nombre: le récit d’une nouvelle vertu fondée sur l’exigence universelle de justice (qui n’en voudrait pas ?), avec un nouvel Axe du Bien censé diriger chacune et chacun en matière de droits et de lois, s’agissant de la condition des femmes, des Noirs et des minorités sexuelles, avec une «préférence» inversée par rapport à la domination blanche et patriarcale, etc.Tout cela qui serait en somme légitime et magnifique, si ce n’est qu’on observe, depuis une vingtaine d’années, le remplacement des dogmes et préjugés anciens, bel et bien lestés d’injustice et de cruauté, par de nouveaux préjugés et dogmes revanchards, socialement invivables.« Evoquer le sort des femmes », écrit Douglas Murray, des gays, des individus d’origines ethniques diverses ou des transgenres est devenu non seulement une façon d’afficher sa compassion, mais aussi de démontrer une forme de moralité. Ainsi se pratique cette nouvelle religion. « Lutter » pour ces questions et plaider leur cause est devenu une façon de montrer qu’on est quelqu‘un de bien ».Et d’ajouter cette autre évidence: que ces aspirations reflètent «certaines des plus précieuses conquêtes de nos sociétés - étonnamment rares dans d’autres régions du monde. On compte soixante-treize pays où il est illégal d’être gay, et huit dans lesquels l’homosexualité est passible de la peine de mort. Dans certains pays du Moyen Orient et d’Afrique, les femmes se voient dénier les droits les plus fondamentaux. Des explosions de violence interraciale ne cessent d’éclater en divers points de la planète ».Or le paradoxe est qu’on présente les pays les plus avancés dans ces domaines comme étant parmi les pires. « Seule une société très libre peut autoriser - et même encourager les récriminations sans fin sur ses propres iniquités », commente Douglas Murray. Et de citer le philosophe australien Kenneth Minogue parlant de «syndrome de Saint-Georges à la retraite» à propos de cette surenchère vertueuse.«Après avoir occis le dragon, le valeureux guerrier parcourt la contrée en quête d’autres exploits glorieux : il lui faut de nouveaux dragons ». Et c’est alors qu’on entre dans le vif et le concret du sujet, à l’écart de toute idéologie : dans la chair vive des faits et des actes, pièces en mains.Dans La Philosophie devenue folle (Grasset, 2018), Jean-François Braunstein avait donné un premier aperçu de la déraison croissante des « élites » intellectuelles, plus précisément localisées dans les universités américaines, alors que Murray brasse plus large et propose un panorama très richement documenté, vivant et parfois accablant, souvent drolatique aussi, d’une profondeur très nuancées dans ses parties les plus sensibles.Subdivisé en quatre grands chapitres (Gay, Femmes, Race, Trans) et trois « entractes » évoquant les fondations marxistes de la nouvelle religion, l’impact de la technologie et donc des Big Data et des réseaux sociaux, et la notion de pardon, l’ouvrage, d’une parfaite clarté en dépit du caractère parfois très embrouillé de la matière traitée, est à la fois polémique, courageux et constructif.En lisant son premier chapitre consacré à la dérive du mouvement de défense de l’homosexualité, passé d’un juste combat à une mouvance politisée souvent vengeresse et intolérante dans sa nouvelle exigence de conformité, je pensais aux souffrances réelles, et persistantes, éprouvées par d’innombrables personnes toutes « tendances » confondues, tel le jeune Bobby Griffith suicidé à vingt ans, en 1982, à cause de l’intolérance religieuse de sa mère obnubilée par les préceptes bibliques, laquelle mère devint une militante ardente du mouvement LGBTQ.Ladite Mary Griffith, décédée en février dernier à l’âge de 85 ans, a en somme «pris sur elle» en (re)vivant dans sa chair le désespoir de son fils, sa trajectoire a fait l’objet d’un téléfilm grand public (Tous contre Bobby, avec Sigourney Weaver, en 2009) à la fois poignant et aussi « édifiant » que l’appel à la compréhension du pape Francesco, mais qui dira que le Bobby en question était meilleur que son frère, et qui jettera la pierre aux innombrables parents actuels s’inquiétant des « préférences sexuelles » de leurs enfants ou hésitant à soumettre leur garçon-fille ou leur fille-garçon à tel ou tel traitement hormonal de choc ?Les nouveaux inquisiteurssont autant d’« imams » autoproclamés…Tel est pourtant le constat, et combien étayé, de Douglas Murray (lui-même homo et pas plus fier de l’être que vous d’être né roux ou lesbienne) sur l’évolution et la radicalisation « politique » d’un mouvement désormais porté à sa pointe radicale à la survalorisation des gays, des femmes, des noirs ou des transsexuels, voire à la chasse aux nouveaux « dissidents » osant penser ou ressentir différemment : qu’à la violence intolérante on a fini par substituer son contraire caricatural usant des mêmes ressorts et raccourcis.À cet égard, Douglas Murray multiplie les exemples de nouvelle intolérance, tirés de polémiques parfois délirantes qui incluent des célébrités médiatiques ou universitaires et s’emballent sur les réseaux sociaux - hideux spectacle à vrai dire, où les nouveaux inquisiteurs n'ont rien à envier aux imams autoproclamés de l'islam radical.Mais comment résister à cette vague vertueuse ? Les conclusions du journaliste-essayiste, évidemment classé « à droite » et même menacé physiquement pour ses courageuses prises de position contre l’islamisme et l’hypocrisie européenne en matière d’immigration (dans un autre best-seller intitulé L'étrange suicide de l’Europe), ne sont pas d’un idéologue mais d’un observateur « sur le terrain » aussi sensible et plein de respect humain qu’intraitable à l’égard de la fausse vertu, qui propose d’aborder les vraies questions de la diversité humaine, s’agissant de la différence profonde entre hommes et femmes dans leur perception de l’amour physique ou de la question trop souvent évacuée de la maternité, de la vraie fraternité telle que la prônait un Martin Luther King ou de la prudence requise dans la qualification juste des victimes ou dans l’approche de l’intersexuation.Et si nous nous parlions autrement que par mails et tweets ? Et si nous cessions de tout ramener à de la politique tout en restant citoyens ? « Minimiser la différence ne revient nullement à prétendre que celle-ci n’existe pas », conclut Douglas Murray, « Il serait ridicule de supposer que la sexualité et la couleur de peau ne signifient rien. En revanche, partir du principe qu’elle signifient tout nous sera fatal ».Sur quoi, sœurs et frères, parlons d’autre chose, allons faire un tour dans les bois faute de pouvoir garder la distance sociale dans les bars, baisons tranquillement à la maison ou cultivons nos géraniums comme le vieux Godard, rions avec Rabelais et Molière et soyons réellement déraisonnables sans trop nous décapiter…Douglas Murray, La grande déraison. Race, Genre, Identité. Traduit de l’anglais par Daniel Roche. L’Artilleur, 457p.

Or ceux qui s’empressent, à gauche comme à droite, de «récupérer» politiquement et surtout idéologiquement, cet acte affreux, seront peut-être les mêmes qui taxeront, pour des motifs idéologico-politiques, l’attitude du «saint père» de joyeusement progressiste ou de coupablement laxiste.Dans les deux cas sans rapport apparent, les idéologies binaires trancheront, les réseaux sociaux s’enflammeront et les chefs d’Etat (le match Macron-Erdogan) se balanceront des caricatures en pleines gueules selon la logique des chaises de coiffeur rivales merveilleusement évoquée dans Le Dictateur de Chaplin et rappelée par René Girard dans sa description de la «montée aux extrêmes».Et que je te rappelle que certains pères de la Sainte Eglise en appelaient au meurtre des infidèles. Et que je te mêle les images de décapitations ou de lapidations des adultères saoudiens ou des homos au Brunei, du mystique vaudois Jean-Abraham Davel ou de Michel Servet cramé par Calvin, présent contre passé, Sud contre Nord ou inversement, Noirs contre Blancs, femmes à barbes contre juifs intégristes, tout devenant si confus que rien n’a plus de sens : à devenir fou.Du syndrome de Saint-Georges à l’hystérie établieLe titre anglais de l’essai de Douglas Murray, The Madness of Crowds, « la folie des foules », rappelle évidemment les gesticulations grimaçantes des meutes musulmanes réagissant à la publication des Versets sataniques de Salman Rushdie ou des caricatures de Charlie-Hebdo, autant que les mouvements de protestation plus dignes (à nos yeux) suscités par les tueries parisiennes de janvier et de novembre 2015, notamment, mais les « foules » visées, qu’on pourrait dire aussi «la meute» ont cela de nouveau dans la société actuelle qu’elles ne se bornent plus à la rue ou aux grandes places à manifs mais s’étendent à la nébuleuse des médias et des réseaux sociaux où la diffusion des opinions et des slogans, des mots d’ordre et des tweets « influenceurs » atteint une vitesse et une intensité nouvelles, agressives sous couvert d’anonymat et jusqu’à l’appel au meurtre aveugle.Or le premier constat de Murray, portant sur la transformation récente de la société, tient à la disparition des « grands récits » idéologiques collectifs qu’ont représenté la religion ou politiquement, en Occident, le communisme, le fascisme et le libéralisme, tous porteurs de sens et tous partis en vrille.Et quel « récit » nouveau pour le XXIe siècle ? Au top de l’esprit d'époque occidental, en termes de grand nombre: le récit d’une nouvelle vertu fondée sur l’exigence universelle de justice (qui n’en voudrait pas ?), avec un nouvel Axe du Bien censé diriger chacune et chacun en matière de droits et de lois, s’agissant de la condition des femmes, des Noirs et des minorités sexuelles, avec une «préférence» inversée par rapport à la domination blanche et patriarcale, etc.Tout cela qui serait en somme légitime et magnifique, si ce n’est qu’on observe, depuis une vingtaine d’années, le remplacement des dogmes et préjugés anciens, bel et bien lestés d’injustice et de cruauté, par de nouveaux préjugés et dogmes revanchards, socialement invivables.« Evoquer le sort des femmes », écrit Douglas Murray, des gays, des individus d’origines ethniques diverses ou des transgenres est devenu non seulement une façon d’afficher sa compassion, mais aussi de démontrer une forme de moralité. Ainsi se pratique cette nouvelle religion. « Lutter » pour ces questions et plaider leur cause est devenu une façon de montrer qu’on est quelqu‘un de bien ».Et d’ajouter cette autre évidence: que ces aspirations reflètent «certaines des plus précieuses conquêtes de nos sociétés - étonnamment rares dans d’autres régions du monde. On compte soixante-treize pays où il est illégal d’être gay, et huit dans lesquels l’homosexualité est passible de la peine de mort. Dans certains pays du Moyen Orient et d’Afrique, les femmes se voient dénier les droits les plus fondamentaux. Des explosions de violence interraciale ne cessent d’éclater en divers points de la planète ».Or le paradoxe est qu’on présente les pays les plus avancés dans ces domaines comme étant parmi les pires. « Seule une société très libre peut autoriser - et même encourager les récriminations sans fin sur ses propres iniquités », commente Douglas Murray. Et de citer le philosophe australien Kenneth Minogue parlant de «syndrome de Saint-Georges à la retraite» à propos de cette surenchère vertueuse.«Après avoir occis le dragon, le valeureux guerrier parcourt la contrée en quête d’autres exploits glorieux : il lui faut de nouveaux dragons ». Et c’est alors qu’on entre dans le vif et le concret du sujet, à l’écart de toute idéologie : dans la chair vive des faits et des actes, pièces en mains.Dans La Philosophie devenue folle (Grasset, 2018), Jean-François Braunstein avait donné un premier aperçu de la déraison croissante des « élites » intellectuelles, plus précisément localisées dans les universités américaines, alors que Murray brasse plus large et propose un panorama très richement documenté, vivant et parfois accablant, souvent drolatique aussi, d’une profondeur très nuancées dans ses parties les plus sensibles.Subdivisé en quatre grands chapitres (Gay, Femmes, Race, Trans) et trois « entractes » évoquant les fondations marxistes de la nouvelle religion, l’impact de la technologie et donc des Big Data et des réseaux sociaux, et la notion de pardon, l’ouvrage, d’une parfaite clarté en dépit du caractère parfois très embrouillé de la matière traitée, est à la fois polémique, courageux et constructif.En lisant son premier chapitre consacré à la dérive du mouvement de défense de l’homosexualité, passé d’un juste combat à une mouvance politisée souvent vengeresse et intolérante dans sa nouvelle exigence de conformité, je pensais aux souffrances réelles, et persistantes, éprouvées par d’innombrables personnes toutes « tendances » confondues, tel le jeune Bobby Griffith suicidé à vingt ans, en 1982, à cause de l’intolérance religieuse de sa mère obnubilée par les préceptes bibliques, laquelle mère devint une militante ardente du mouvement LGBTQ.Ladite Mary Griffith, décédée en février dernier à l’âge de 85 ans, a en somme «pris sur elle» en (re)vivant dans sa chair le désespoir de son fils, sa trajectoire a fait l’objet d’un téléfilm grand public (Tous contre Bobby, avec Sigourney Weaver, en 2009) à la fois poignant et aussi « édifiant » que l’appel à la compréhension du pape Francesco, mais qui dira que le Bobby en question était meilleur que son frère, et qui jettera la pierre aux innombrables parents actuels s’inquiétant des « préférences sexuelles » de leurs enfants ou hésitant à soumettre leur garçon-fille ou leur fille-garçon à tel ou tel traitement hormonal de choc ?Les nouveaux inquisiteurssont autant d’« imams » autoproclamés…Tel est pourtant le constat, et combien étayé, de Douglas Murray (lui-même homo et pas plus fier de l’être que vous d’être né roux ou lesbienne) sur l’évolution et la radicalisation « politique » d’un mouvement désormais porté à sa pointe radicale à la survalorisation des gays, des femmes, des noirs ou des transsexuels, voire à la chasse aux nouveaux « dissidents » osant penser ou ressentir différemment : qu’à la violence intolérante on a fini par substituer son contraire caricatural usant des mêmes ressorts et raccourcis.À cet égard, Douglas Murray multiplie les exemples de nouvelle intolérance, tirés de polémiques parfois délirantes qui incluent des célébrités médiatiques ou universitaires et s’emballent sur les réseaux sociaux - hideux spectacle à vrai dire, où les nouveaux inquisiteurs n'ont rien à envier aux imams autoproclamés de l'islam radical.Mais comment résister à cette vague vertueuse ? Les conclusions du journaliste-essayiste, évidemment classé « à droite » et même menacé physiquement pour ses courageuses prises de position contre l’islamisme et l’hypocrisie européenne en matière d’immigration (dans un autre best-seller intitulé L'étrange suicide de l’Europe), ne sont pas d’un idéologue mais d’un observateur « sur le terrain » aussi sensible et plein de respect humain qu’intraitable à l’égard de la fausse vertu, qui propose d’aborder les vraies questions de la diversité humaine, s’agissant de la différence profonde entre hommes et femmes dans leur perception de l’amour physique ou de la question trop souvent évacuée de la maternité, de la vraie fraternité telle que la prônait un Martin Luther King ou de la prudence requise dans la qualification juste des victimes ou dans l’approche de l’intersexuation.Et si nous nous parlions autrement que par mails et tweets ? Et si nous cessions de tout ramener à de la politique tout en restant citoyens ? « Minimiser la différence ne revient nullement à prétendre que celle-ci n’existe pas », conclut Douglas Murray, « Il serait ridicule de supposer que la sexualité et la couleur de peau ne signifient rien. En revanche, partir du principe qu’elle signifient tout nous sera fatal ».Sur quoi, sœurs et frères, parlons d’autre chose, allons faire un tour dans les bois faute de pouvoir garder la distance sociale dans les bars, baisons tranquillement à la maison ou cultivons nos géraniums comme le vieux Godard, rions avec Rabelais et Molière et soyons réellement déraisonnables sans trop nous décapiter…Douglas Murray, La grande déraison. Race, Genre, Identité. Traduit de l’anglais par Daniel Roche. L’Artilleur, 457p. -

Les zombies sont parmi nous

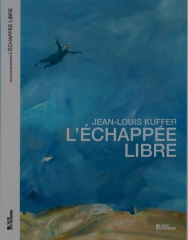

Entretien, de JLK avec Livia Mattei, à la casa Rossa de Trieste, à l'occasion de la parution d’un libelle carabiné

Entretien, de JLK avec Livia Mattei, à la casa Rossa de Trieste, à l'occasion de la parution d’un libelle carabinéVient de paraître, chez Pierre-Guillaume de Roux, le 25e livre de JLK, intitulé Nous sommes tous des zombies sympas et constituant, sous l’appellation de «libelle», un brûlot virulent visant la massification globalisée (Nous sommes tous des Chinois virtuels), le nivellement de la littérature par les stéréotypes et la quête du succès à bon marché (Nous sommes tous des auteurs cultes), l’acclimatation de tout esprit critique à l’enseigne d’une nouveau conformisme «décalé» (Nous sommes tous des rebelles consentants), l’abaissement de l’Art au niveau d’un produit structuré soumis à la plus juteuse spéculation (Nous sommes tous des caniches de Jeff Koons), le déploiement d’une forme nouvelle de lynchage public à grande échelle (Nous sommes tous des délateurs éthiques), la dégradation du langage poétique devenant bavardage sentimental où chacun se la joue Rimbaud ou Minou Drouet sur les réseaux sociaux (Nous sommes tous des poètes numériques) et enfin le glissement progressif de l’humanité sympathique vers une espèce de plus en plus formatée, uniformisée et fardée à la manière des Anges de la télé et autres sous-produit du feuilleton Kardashian (Nous sommes tous des zombies sympas).

Composé dans l’urgence en moins de trois mois, ce livre dédié à la mémoire de Cristina Campo, Dominique de Roux et Philippe Muray - trois esprits supérieurement éclairés rompant d’avec la veulerie de temps qui courent -, l’ouvrage demandait, tant pour sa conception que pour sa réalisation, quelques explications que Livia Mattei, bien connue en Mitteleuropa cultivée pour l’alacrité sagace et la pénétration de ses lectures, a tenu à recueillir auprès de son vieil ami invité pour l’occasion dans sa demeure, dite Casa rossa, des hauts de Trieste…

1. Nous sommes tous des Chinois virtuels

Livia Mattei: - Votre dernier livre, caro, est immédiatement mordant par son écriture et la charge de son contenu, qui relèvent du pamphlet. Alors pourquoi l’appeler « libelle » alors même que, dès le premier chapitre, vous attaquez durement les deux Présidents de la Chine néo-maoïste et de la Suisse capitaliste participant au déni de mémoire de celle-là par opportunisme ?JLK: - Il se trouve que, par nature tant que par éducation, je préfère le judo au karaté. Autour de mes dix-huit ans, j’ai été marqué par l’enseignement d’un prof d’italien du nom de François Mégroz, qui nous faisait lire la Commedia de Dante et, au titre de ceinture noire, initia les garçons de la classe intéressés aux rudiments des mouvements élémentaires dits Uki-goshi ou Kesa-Gatame. Ce que j’en ai retenu est essentiellement qu’au lieu de frapper pour faire tomber son adversaire, mieux vaut préparer et accompagner sa chute en douceur en combinant Uki-Goshi (6emouvement du premier groupe du gokyo) avant de l’immobiliser au sol (Kesa gatame). En outre, tout s’oppose chez moi à la pratique binaire en matière de langage. Le pamphlet cogne de manière le plus souvent univoque. Le libelle pointe, pique et n’est pas sans s’inspirer, en tançant, de la danse immobilement vibratile de la libellule.

Lorsque Ueli Maurer, le Président de la Confédération helvétique en exercice, de passage à Pékin, déclare servilement qu’il faut « tirer un trait » sur le massacre de Tian’anmen, il incite aussi vivement à la pique que lorsque le président chinois à vie Xi Jinping donne aux Occidentaux plus ou moins pleutres, au forum économique de Davos, des leçons de libre échange. Mais cette entrée en matière « politique » ne tarde à déboucher, dans mon libelle, sur une réflexion beaucoup plus générale opposant ces « chinoiseries » très réelles à ce que j’appelle les Chinois virtuels que nous devenons tous peu ou prou.

L.M. : - Vous distinguez nettement, en effet, le Chinois virtuel du Chinois «plus que réel». Qu’est-ce à dire plus précisément ?

JLK: - Nous nous sommes écrits des billets bleus et verts, chère Livia, pendant plus de cinquante ans, et désormais nous « échangeons » par MESSENGER ou par SKYPE, et d’un CLIC nous « partageons » sur FACEBOOK. C’est ce que j’appelle devenir des Chinois virtuels. Par l’extension de la machine et par sa soumission à l’Empire commercial, quel qu’il soit. Je ne parle donc pas du Péril Jaune mais d’une uniformisation virtuelle qui, par la multiplication des images lisses et des mots sans chair, nous coupe de ce que j’appelle le plus-que-réel. Il va de soi que le massacre de Tian’anmen, ou la catastrophique pseudo-révolution pseudo-culturelle et ses millions de victimes, ne sont que des images symboliques, mais renvoyant à des faits combien réels. Plus-que-réels, mais qui ont été et continuent d’être niés, sauf par les esprits libres que je cite – un Simon Leys dans Les habits neufs du Président Mao,ou un Jean Pasqualini dans Prisonnier de Mao que lisait mon père dans les années 70 alors que je me débarrassais, de mon côté, de mes illusions de progressiste virtuel marxisant…

L.M: - Vous prétendez que vous avez cessé d’être gauchiste en mai 68 après avoir vu de près les barricades parisiennes. N’est-ce pas un raccourci ?

JLK: - Bien entendu. Je me suis éloigné du progressisme en m’efforçant de parler son langage, que j’ai vite ressenti comme une langue de bois, et surtout, à 19 ans, donc en 1966, en découvrant le socialisme réel en Pologne et l’usine à exterminer d’Oswiecim – Auschwitz en bon allemand. Mais j’ai mis bien plus longtemps à me défaire de toute idéologie, gauchiste ou réactionnaire, et c’est essentiellement contre l’idéologie que je ferraille dans ce nouveau livre…

L.M. : Qu’entendez-vous exactement par idéologie ?

JLK: Disons que c’est l’usage des idées soumis à tel ou tel système religieux, philosophique, politique, social ou commercial, plus généralement : utilitaire. L’idéologie marque la pétrification de la pensée. Tout langage argumentatif y succombe. La poésie seule y échappe, sauf quand elle retombe dans le prône, le catéchisme religieux ou politique ou la publicité.

L.M.: Vous vous en prenez violemment à ceux que vous appelez les jobards de l’intelligentsia parisienne, chantres du maoïsme dans les année 70, Sollers et consorts…

JLK: - L’épisode de la visite de la bande de la revue parisienne Tel Quelen Chine maoïste, relaté sans aucun recul par Julia Kristeva dans Les samouraïs, est en effet un moment emblématique de l’aveuglement des idiots utiles occidentaux, immédiatement pointé par Simon Leys, l’exemple à mes yeux de l’intellectuel intègre, mais traîné dans la boue par Le Monde où il était taxé d’agent d’influence américain. Philippe Sollers est retombé sur ses pattes avec l’habileté acrobatique qu’on lui connaît, mais un Alain Badiou n’en démord pas et les témoignages accablants sur cette époque se sont multipliés.

L.M.- Passons donc à la Chine plus que-réelle de Xi Jinping, que vous évoquez à propos du roman China Dreamde l’exilé Ma Jian…

JLK: - Oui, et là encore c’est au très regretté Simon Leys que je suis gré d’avoir découvert cet auteur, dont la satire du bonheur chinois actuel est carabinée, à la fois déchirante et salubre. Ma Jian est certes un intellectuel de haut vol, mais c’est d’abord un écrivain en pleine pâte, et c’est en quoi il relaie les fables contre-utopiques de Zamiatine (Nous autres), des Anglais Aldous Huxley (Le meilleur des mondes), et George Orwell (La ferme des animaux et 1984) ou du Polonais Witkiewicz (L’Adieu à l’automne etL’Inassouvissement), en travaillant sur la langue de bois du néo-communisme hyper-capitaliste de la Chine actuelle, avec laquelle la Suisse prétendument hyper-démocratique fricote par « pesée d’intérêt », comme elle fricote avec l’Arabie saoudite en fermant les yeux sur l’assassinat de Jamal Khashoggi…

L.M.: - Avez-vous honte d’être Suisse ?

JLK: - Pas plus que vous ne devez avoir honte d’être Italienne, bonne femme et restée bien belle. D’ailleurs je ne sais pas trop ce que signifie «être Suisse» dans un pays aussi composite que l’Europe où le paraître compte plus, en nombre, que l’être, et je sais assez quelles tueries séculaires, religieuses ou politiques, claniques ou idéologiques de tous bords ont abouti à cette entité viable qu’est la Suisse réelle d’aujourd’hui, que j’aime de plus en plus…

- Nous sommes tous des auteurs cultes

Livia Mattei:- Après la massification collectiviste, vous vous en prenez à l’idolâtrie publicitaire. Mais où et quand est apparu selon vous ce qu’on appelle l’auteur culte, voire cultissime ?

JLK.- Il me semble que le lancement du jeune Raymond Radiguet, vendu dans les années 1920 comme un savon par Grasset, annonce la couleur, en phase avec la première idolâtrie hollywoodienne d’importation. Le personnage devient plus important que son œuvre, ou plutôt son image fantasmée, comme celle de Sagan en voiture de sport.

L.M.: - Le type de succès même immense qu’ont connu un Victor Hugo ou un Edmond Rostand change alors de nature par le truchement de la publicité et des médias...

JLK: - Exactement, et le culte à l’américaine fabrique des mythes à foison qui seront recyclés dès les années 1960 par des modes impliquant les écrivains autant que les stars du cinéma ou de la chanson. Curieusement cependant les livres cultes et les auteurs cultes ne sont pas forcément les plus lus du grand public, notamment en France où un certain sens de la qualité et un certain snobisme font encore le tri avant le règne de la seule quantité. Un Henri Michaux est célébré comme un auteur culte à sa mort : quinte pages dans Libé ! C’est dire!

L.M.: - Vous amorcez votre aperçu des auteurs cultes contemporains avec Joël Dicker. Pourquoi cela ?

JLK: - Parce que la success story de ce wonderboy suisse idéalement mal rasé me semble emblématique. D’abord du fait de l’indéniable talent de storytellerdu jeune auteur, dont le premier succès est due aux libraires et aux lecteurs plus qu’à la publicité et aux médias , ensuite par le formatage du deuxième roman au niveau d’une série aussi niaise que fade, même si l’habileté technique y était encore. Mais tel est bien l’auteur culte des temps qui courent: c’est un habile. Votre Umberto Eco en est d’ailleurs un exemple probant, en plus smart que notre mini-Federer feuilletoniste...

L.M.:-Selon vous Joël Dicker ne serait pas un écrivain mais plutôt un écrivant...

JLK: - De fait, je reprends la distinction faite par Audiberti entre écrivains - auteurs de pleine pâte qui imposent un ton unique -, écriveurs- gens de plume faisant le meilleur usage de la langue mais sans originalité foncière, et écrivants qui usent d’un langage standard et fabriquent souvent des livres plus vendables que maints écrivains. On ne fera pas de ce classement un système, mais ça peut aider à un repérage graduel qui se perd aujourd’hui faute d’esprit critique ...

L.M : - Vous donnez ensuite l’exemple d’Anna Todd et de ses sex-sellersvendus par millions...

JLK: - C’est le fond de la nullité à succès, sur la base d’un journal de collégienne publié sur Internet, plébiscité par des millions de gamines et récupéré par un grand éditeur américain d’un opportunisme typique. Plus indigente qu’une Barbara Cartland, la bimbo texane préfigure le degré zéro du feuilleton ou la notion même d’auteur n’a plus de sens. L’obsession sexuelle n’y est d’ailleurs plus qu’une sanie de compulsion puritaine mais ça cartonne chez les zombies...

L.M. : - Et voici Michel Houellebecq. Tout autre animal !

JLK: - Et sûrement un écrivain, ça ne fait pas un pli, avec un ton et une tripe sans pareils. Vaut-il pour autant l’appellation d’ écrivain national comme l’a tiré récemment un magazine de la droite française ? Pauvre France alors : «pays défait» comme l’appelle Pierre Mari dans une salutaire lettre ouverte aux élites présumées et autres importants de l’insignifiance établie... Et poète, comme on l’a intronisé ? Mais quelle poésie de gadoue si l’on excepte quelques rayons sur la poubelle genre Bukowski chez les Deschiens. Cela étant le lascar est un médium social et psychologique remarquable, et son observation portée sur le langage actuel et les faux semblants idéologiques et culturels est d’une pertinence unique. Et puis il n’a cessé d’évoluer, et son bilan dermatologique semble s’améliorer...

Mais grand écrivain ? Comparez sa phrase et sa poétique à celles de Céline ou Proust, à Bernanos ou à dix autres stylistes du niveau d’Audiberti ou de Paul Morand, Giono ou Jacques Chardonne et revenons à la considération fine du degreehiérarchique chère à Shakespeare, etc.L.M.: - Vous prenez aussi la défense de l’auteur culte norvégien Karl Ove Knausgaard, contre ses détracteurs français, dont un Pierre Assouline...

JLK: - On a parlé à son propos d’un Proust norvégien, ce qui fait bondir nos chers Parisiens, qui le réduisent au rang d’un graphomane à santiags, ce qui me semble injuste même si son immense journal intime n’a rien de la tenue poétique de la Recherche ni de l’extraordinaire densité de l’univers proustien. Mais l’hypermnésie de son récit a bel et bien quelque chose de proustien, même si l'auteur lui-même se défend de cette écrasante comparaison, et je lui trouve une remarquable honnêteté dans son approche des êtres et un charme de vieux jeune homme plein de tendresse.

L.M. : - Enfin vous vous moquez plutôt de cette étiquette d’auteur culte ...

JLK: - Et comment, carissima ! Culte de quoi ? Plutôt cuculte, pour singer Gombrowicz ! Et qui en décide ? Voyez et concluez, en n’oubliant pas de tirer la chasse d’eau !

3. Nous sommes tous des rebelles consentants

Livia Mattei : - Avec ce troisième chapitre, vous abordez le thème contemporain du simulacre, maintes fois traité par Philippe Muray, et vous introduisez quelques personnages de la comédie médiatico-littérature de votre cru.

JLK : Philippe Muray, et avant lui un Jean Dutourd – un peu plus à droite – ou un Jacques Ellul – plutôt libéral protestant-, ont eu le mérite, dans le sillage du tonitruant Léon Bloy de l‘increvable Exégèse des lieux communs, de montrer, dans les formules du langage quotidien, comment est vécu et parlé le simulacre des nouveaux bien pensants. Bloy s’en prenait au bourgeois matérialiste et philistin, remplacé aujourd’hui par les faux rebelles qui prétendent « vivre dangereusement », si possible en « bravant les tabous ». Les fameux « bourgeois bohèmes », dits aussi « bobos » - dont on nous rebat un peu trop les oreilles à mon goût vu qu’il y a aussi plein de gogos dans les anti-bobos -, figurent cette posture du pseudo-rebelle célébrant tout ce qui « dérange ». Or j’ai trouvé, dans les rédactions que j’ai fréquentées, et surtout depuis ces vingt ou trente dernières années, les plus belles incarnations du genre. C’est ce qui m’a donné l’idée d’animer, dans un « open space » emblématique, quelques figures de ce petit théâtre de marionnettes sociales dont j’esquisse la satire sans trop forcer le trait…

- LM. :- Toute de même vous n’y allez pas avec le dos de la louche ! Vitre Douairière lettreuse, surveillante sourcilleuse du littérairement correct, ou votre Glandeur, dans le genre du journaliste culturel à tout faire du cynique et désabusé, ne sont pas dans un sac. C’est d’après modèle ?

JLK. : - Pas vraiment. Ou disons qu’il y a plusieurs personnages en un. Sauf celui que j’appelle le Tatoué, qui est unique et dont vous retrouverez l’extravagante figure sur Internet au nom d’Etienne Dumont. Or lui ne donne pas dans le simulacre : d’ailleurs c’est presque un artiste à sa façon, et la critique d’art qu’il pratique est la moins « branchée » qui soit. Quant à sa rébellion, elle se limite à peu près, en littérature, à la célébration aveugle du style de Jean d’Ormesson. Perversion sublime !

L.M. : - En matière de perversion, et pour en revenir au simulacre, c’est surtout le diluement de l’esprit critique que vous pointez sous les dehors d’un nouveau conformisme.

JLK :- Il faut (re)lire aujourd’hui la Lettre ouverte à ceux qui ont passé du col Mao au Rotary, de Guy Hocqenghem, datant de 1986. Cinq ans avant de mourir du sida, Hocqenghem fait le procès des rebelles de sa génération, de Cohn-Bendit à Finkielkraut en passant par Jack Lang, Serge July, BHL, Duras et bien d’autres. Mais les générations suivantes ont-elle tiré profit de cette amère missive ? Bien sûr que non…

L.M. : - Vous refaites aussi la trajectoire qui part du culte de Che Guevara, le révolutionnaire, à la mode des t-shirts ou des posters à la gloire de ce pseudo-messie politique.

JLK : - Et tout le folklore pseudo-rebelle, tout le micmac politico-commercial, et le putanat d’une culture prétendue « décalée » alors qu’elle obéit à tous les poncifs politiquement corrects et au triomphe de l’habileté creuse. À cet égard, le personnage que j’appelle l’Agitée, dans mon « open space » fictif, représente exactement ce nouvel avatar d’un journalisme culturel aux ordres des plans commerciaux de l’édition ou de la distribution cinématographique, revenant en somme à une sorte d’agent de publicité, non sans se dire rebelle évidemment au commerce et à l’industrie… Il va de soi que l’Agitée a son équivalent masculin dans les magazines et es radios, les librairies où elle et il multiplient les coups de cœur imposés par la tendance du moment, tout étant de plus en plus tendance et de plus en plus « du moment »…

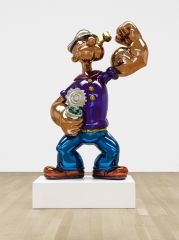

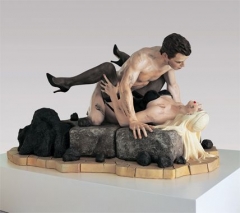

- Nous sommes tous des caniches de Jeff Koons

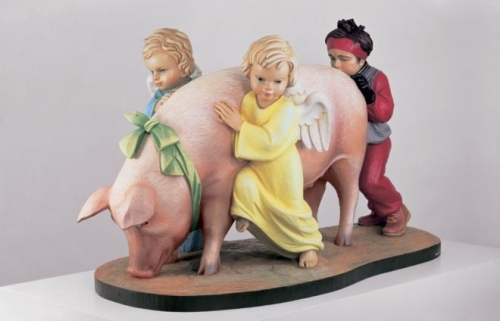

Livia Mattei : - Le quatrième chapitre de votre libelle, consacré à l’art dit contemporain, même s’il n’en représente qu’une partie, démarre à fond de train puisque vous y taxez Jeff Koons, le plus grand «vendeur» actuel de charlatan…

JLK : - Charlatan est bien le mot dans l’absolu que représente l’Art méritant une majuscule et une révérence point forcément pieuse mais non moins sincère, de Lascaux à Nicolas de Staël, mais vous aurez remarqué que je nuance le terme en présentant notre ami Jeff comme un manager capable et un spéculateur cynique aussi avisé que le bateleur actuel de la Maison-Blanche. En fait, plus que cet habile crétin milliardaire qui a su recycler à sa façon toutes les resucées pseudo-avant-gardistes de son époque, dans la lointaine filiation de Marcel Duchamp ou sur les traces plus récentes de Warhol & Co, ce sont ses laudateurs extraordinairement complaisants que je vise, galeristes en vue ou conservateurs, critiques ou historiens d’art, qui ne cessent de glorifier ses babioles de luxe, jusqu’à la dernière enchère du Balloon Dogvendu à plus de 55 millions de dollars. Je vise les pontes de Beaubourg ou de la Fondation Beyeler qui se foutent du public avec des hymnes d’une vacuité prétentieuse sans pareils, et toutes celles et tous ceux qui en rajoutent comme à propos d’un Damian Hirst et de pas mal d’autres stars momentanées du Marché de l’Art. Faites un tour dans les archives de la Toile et vous verrez que pour un Jean Clair, lucide et implacable connaisseur à qui on ne la fait pas, la majorité des commentateurs se couchent…

L.M. - Votre premier coup de gueule date de 1992, à Lausanne. C’était encore du temps de notre délicieuse Cicciolina…

JLK : - C’était l’hiver, il faisait froid, nos amies les Brésiliennes ou les Roumaines se les gelaient sur les trottoirs de l’ancien quartier industriel du Flon, et c’est là, dans un ancien atelier de tanneur recyclé en loft de luxe, j’ai découvert, au milieu de toute une société de snobards de nos régions, les fellations ravissantes et les sodomies reluisantes de Jeff et sa putain mauve, traité en délicates teintes sulpiciennes, à 75.000 dollars la pipe et 150.000 dollars le caniche de bois polychrome, la truie ou la verge du Maître en matière polymère…

L.M.- Vous étiez alors chroniqueur littéraire à 24 Heures,mais vous avez commis un édito d’humeur qui vous a presque valu un procès…

JLK : - Comme je traitais la galerie de porcherie modèle et plaignais les péripatéticiennes de la rue voisine moins bien traitées, l’épouse de trader new yorkais qui tenait la boutique a failli me traîner en justice, mais un abondant courrier de lecteurs m’a valu d’y couper, alors même qu’un artiste branché de la place me taxait de censeur à la Goebbels. Mais ça n’est qu’un début anecdotique, avec la série porno de Made in Heaven, après laquelle Jeffie allait frapper beaucoup plus fort « à l’international »…

L.M. – Ce qui me touche, c’est que vous parlez surtout, entre vos diatribes, de l’Art qui vous tient à coeur…

JLK : Je ne suis pas un spécialiste ni un critique d’art, mais j’aime la peinture depuis l’âge de treize ou quatorze ans, quand j’ai découvert les coulures vert sombre ou les moires à multiples noirs des murs de Paris d’Utrillo, et un bon prof à lavallière m’a entraîné ensuite dans les jardins provençaux de Cézanne, les jardins marins de Gauguin et les jardins méditerranéens de Bonnard, et c’était parti pour rencontrer un jour Joseph Czapski et devenir l’ami de Thierry Vernet, très humbles et très admirables artistes partageant en outre une admiration presque sans bornes pour l’un des derniers représentants de la grand peinture occidentale en la personne de Nicolas de Staël. Donc au pamphlet s’oppose l’exercice amoureux…

L.M. - Comme vous rappelez le conformisme des pseudo-rebelles, dans le chapitre précédent de votre libelle, vous vous en prenez à ce qu’on pourrait un nouvel académisme à verni progressiste, consacré par des collectionneurs fortunés et répertorié comme dans une Bourse…

JLK :- Jean Clair, dans cet essai salubre qui s’intitule L’Hiver de la culture, décrit assez exactement le processus qui a permis à un pseudo-artiste comme Jeff Koons - dont on peut rappeler qu’il a fait lui aussi ses débuts comme trader à Manhattan -, de développer ses sociétés de bricolage de luxe « à l’international », citant ce bunker bâlois, nommé le Schaulager, où sont stockées les œuvres les plus intéressantes du point de la spéculation, au gré des décideurs qui manipulent le Marché de l’Art à leur guise. En Suisse, nous avons ensuite de sports-francs qui facilitent le transit de ces « produits structurés » en 3 D, si j’ose dire. Tout cela pour convenir, carissima Livia, que le prétendu progressisme de Jeff Koons, si proche du peuple n’est-ce pas, célébré par l’impayable Bernard Blistène, lors de la rétrospective Koons à Beaubourg relève de la pure foutaise…

L.M. : Après Lausanne, Bilbao, Versailles, Beaubourg et Bâle, vous revenez en votre pays pour administrer une taloche posthume au très officiel influenceur local que fut Pierre Keller en terre vaudoise…

JLK : Bah, c’est en effet le serpent qui se mord la queue, et je ne vais pas cracher sur le joli cercueil de Pierre Keller décoré par le plasticien millionnaire John Armleder, mais le fait est que, des pissotières de Los Angeles, constituant son premier sujet de photographe-plasticien, au culs de chevaux et autres étapes dans le pseudo-conceptuel, avant sa vraie carrière de manager post-scolaire et de notable concélébré par tous les amateurs de vins et de beaux discours, ce Vaudois parfaitement aligné, jusque dans sa gay-attitude joviale, n’aura pas manqué de célébrer verbalement les idoles du Marché de l’Art que sont devenus un Jeff Koons ou un Damian Hirst, proclamant lui-même en tant que fondateur et directeur de l’ECAL Ecole cantonale d’art de Lausanne) : « Avant de leur apprendre à devenir artistes, j’apprends à nos élèves à se vendre »…

- Nous sommes tous des délateurs éthiques

Livia Mattei : - Après les faux rebelles et les faux artistes, vous vous en prenez aux moralistes à la petite semaine, et là ça semble vous faire plus mal, non è vero caro ?

JLK : - On ne peut rien vous cacher, et c’est vrai que ce chapitre m’a donné pas mal de fil de fer barbelé à retordre vu que le sujet de la dénonciation est aujourd’hui aussi compliqué que délicat. Mais je le devais à Pierre-Guillaume, qui est devenu mon ami principal en un peu plus d’une année et qui a subi, à travers l’un de ses auteurs, un épisode de lynchage médiatico-littéraire d’une indescriptible violence…

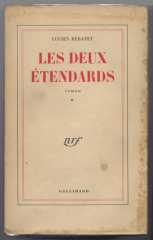

L.M. - Vous voulez parler de Richard Millet…

JLK : - Précisément. Un auteur que je connaissais assez mal alors que j’ai dans ma bibliothèque plusieurs de ses livres, et qui m’avait un peu agacé avec ses prises de positions publiques sur la mort du roman et la nullité de la littérature française actuelle. J’avais en outre lu, avec un réel intérêt, son essai intitulé Langue fantôme, où il évoque le délabrement de la langue et du style, et son « éloge littéraire » d’Andres Breivik, malgré son titre évidemment choquant au lendemain de l’ignoble massacre d’Utoya, ne m’était pas apparu pour autant comme une défense du terroriste en question, mais je n’avais guère suivi « l’affaire Millet » que de loin, et voilà que Pierre-Guillaume me raconte en détail ce qu’il en a été et m’offre Ma vie entre les ombres, admirable roman de chair et de terre qui me ramène à La Confession négativeet me fait réviser mon jugement avec pas mal de bémols sur le côté parano et catastrophiste des essais de l’auteur, tel L’Opprobre…

L.M.- Richard Millet n’occupe cependant qu’une partie de votre réflexion sur la délation, qui remonte pour vous en enfance…

JLK. - J’en ai même fait une affaire personnelle, et c’est en quoi mon libelle est autre chose qu’un pamphlet, puisque j’y implique mon infime personne, évoquant la honte que j’ai éprouvée, à dix ans, dans une chambre d’hôpital partagée avec une vingtaine de jeunes lascars très bruyants, après que j’ai alerté la veilleuse de nuit pour qu’elle fasse taire ces emmerdants qui empêchaient de dormir le petit martyr que j’étais au lendemain de mon opération. J’avais dénoncé et plusieurs jours durant j’ai subi le juste mépris de mes compagnons, et le plus fort est que je leur ai donné raison, et le résultat est que j’en ai tiré depuis un onzième commandement personnel : tu ne cafteras point…

L.M. : - Vous ne mettez pas pour autant en cause la dénonciation pour juste cause…

JLK : - J’ai été un lecteur du Canard enchaînédepuis l’âge de 14 ans et ne renie rien des mes indignations, mais la délation est autre chose, et j’en donne des exemples précis…

L.M : - Vous rappelez le sort subi par votre ami Dimitrijevic, dont vous ne partagiez pas pour autant la passion nationaliste…

JLK : - Je me suis éloigné de Dimitri pendant quinze ans, mais jamais ne l’ai dénoncé dans mon journal, et ce sont des raisons humaines bien plus que politiques qui m’ont éloigné de lui. En revanche, j’ai trouvé infâme l’attitude de certains, à commencer par le littérateur Yves Laplace, dans un livre hideux, qui l’a accablé et a vilipendé L’Âge d’Homme en se la jouant justicier vertueux. Par ailleurs, il est très intéressant de voir, à ces moments-là, le délateur sortir du bois – on en apprend alors un peu plus sur l’abjection humaine.

L.M. Vous citez aussi le cas étonnant du cinéaste Fernand Melgar traîné dans la boue par « la profession » alors qu’il dénonçait lui-même les dealers de rue à Lausanne…

JLK : - On peut discuter de la façon un peu maladroite de Melgar de s’en prendre sur Facebook, avec des images non floutées, aux dealers illico assimilés à des victimes par les nouveaux bien pensants, et j’ai trouvé répugnante la lettre collective le dénonçant, mais un autre procès, non moins ignoble, lui avait été intenté au festival de Locarno quelques années plus tôt par le président portugais du jury Paulo Branco - la vertu socialisante incarnée , qui avait taxé son film Vol spéciald’ouvrage fasciste au motif qu’il ne dénonçait pas assez les petits fonctionnaire suisses chargés d’encadrer les requérants d’asile déboutés. Il va de soi que le film en question n’est en rien fasciste, mais Branco illustrait parfaitement les relents de stalinisme de sa génération… Tout ça fait mal quand on pense que Melgar est l’un de nos cinéastes qui documente la réalité d notre pays avec le plus d’attention et non sans sensibilité plutôt « de gauche »…

L.M : - Vous abordez aussi, sans trop vous y attarder, à la vague de dénonciations découlant de l’abus sexuel, et là encore vous y allez d’anecdotes personnelles…

JLK : - De fait, je me sens pas du tout à l’aise dans ce qui se veut un immense et salutaire débat, et je comprends tout à fait que nos filles abondent dans les sens des indignées pour les motifs qu’on sait ; j’évoque d’ailleurs en passant le classique épisode de l’adolescent mignon pris en auto-stop par un adulte barbu et couillu qui lui fait des propositions, puisque je l’ai vécu, ou cet épisode familial qui nous a forcés à traîner un abuseur caractérisé au procès où il a écopé de quatre ans de prison, mais je me méfie des grand mouvements de vertu collectifs, des gesticulations dans un sens ou l’autre, de l’utilisation opportuniste de ces nobles causes et de tout ce que camoufle ce vertueux combat en matière de ressentiment ou de vengeance. Je ne sais pas… J’ai lu il y a quelque temps Mon père, je vous pardonne, le témoignage de Daniel Pittet qui, enfant de chœur issu de famille défavorisée, se faisait violer quatre ans durant par le curé Joël Allaz de si bonne réputation, et le fait est que Daniel Pittet a dénoncé et fait reconnaître d’autres crimes trop souvent enterrés, et comment le lui reprocher ? Cependant je persiste à croire que la délation est autre chose, et la figure humaine du corbeau me reste odieuse, allez savoir pourquoi…

L.M. Ne comptez pas sur moi pour vous répondre, caro, et reprenons donc plutôt un verre de cet excellent Brunello di Montalcino…

- Nous sommes tous des poètes numériques

Livia Mattei : - Il me semble ressentir, dans ce chapitre où vous en prenez à la banalisation de la poésie, autant qu’à ses aspects guindés voire prétentieux, une implication très personnelle, voire affective, de votre part…

JLK : - Je tiens en effet à ce chapitre plus qu’à tous les autres, qui achoppe au noyau de la littérature de tous les temps et de partout, d’abord à l’oral puis à l’écrit. Je me suis adonné sans conseil ni pression de quiconque, entre l’âge de 13 et de 15 ans environ, à l’exercice d’apprendre par cœur des milliers de vers dont j’empruntais le contenu à une vaste anthologie de la Guilde du livre trouvée dans la bibliothèque paternelle, avec une préférence marquée pour la poésie imprégnée de sentiments délicats de Verlaine et de Musset, tous deux musiciens de la langue s’il en fut, mais aussi de Baudelaire et avant lui du sommital Victor Hugo dont Audiberti affirme qu’après lui plus grand chose ne résiste, et des choses d’Apollinaire ou plus longues de Saint-John -Perse dont ce vers qui ne veut rien dire me reste en mémoire : « Les spasmes de l’éclair sont pour le ravissement des princes en Tauride…

- Vous écriviez-vous-même de la poésie ?

JLK : - Non, du tout, ou alors plus tard, quand je me suis passionné pour l’œuvre de René Char, très riche elle aussi en beaux morceaux obscurs, sinon macaroniques voire incompréhensibles à la façon surréaliste, dont je retenais surtout la sensualité tellurique et les aphorismes tranchants ou lumineux, à quoi je m’essayais à mon tour. Entretemps j’avais oublié tout ce que j’avais appris par cœur, mais l’attention la plus vive à la matière et à la musicalité de la langue m’est restée, ressurgie quand j’ai découvert le lyrisme inouï d’un Charles-Albert Cingria, qui n’a pas pondu le moindre vers mais qui écrit et décrit le monde en poète inspiré, en rupture instinctive avec le « voulu poétique »…

L.M. – Le Printemps de la Poésie, que vous attaquez immédiatement dans ce chapitre, c’est du « voulu poétique » ?

JLK. -C’est forcément du « voulu poétique » à partir du moment où l’institution plus ou moins étatique s’impose en subventionnant toute sorte d’actions visant à visibiliser du « voulu poétique » sur les murs de Paris ou dans les couloirs des piscines de province, et je brocarde immédiatement l’Université de Lausanne qui fait de son Printemps de la poésie une opération marketing avec cheffe de projet et flopée d’« events ».

L.M. :-Vous êtes contre la popularisation de la poésie ?

JLK : - Pas du tout, au contraire, mais le « voulu poétique » est le contraire de la poésie, tant au dévaloir quotidien des réseaux sociaux où le moindre coucher de soleil et le moindre état d’âme font ruisseler les sentiments sentimentaux de pacotille, qu’au pinacle de la prétention « poéticienne ». Il existe en effet, ma chère Livia, dans les universités en train de « réseauter » la poésie du monde entier, des unités, voire des pôles de « poéticiennes » et de « poéticiens » qui se prennent très au sérieux – et j’évoque la terrible gravité d’un de ces « poéticiens», du nom de Philippe Beck, ponte respecté de l’institution littéraire française au plus haut niveau et dont je détaille les perles du recueil intitulé Dans de la nature, d’une prétention pseudo-novatrice et d’une nullité musicale confinant au plus haut comique. D’un côté, vous avez donc le « voulu poétique » affligeant du tout-venant numérique, et de l’autre celui des élites se congratulant entre « frères » et « sœurs » de la congrégation poétique où, soit dit en passant, les faux modestes et les vrais teigneux s’affrontent plus fielleusement que dans aucune autre sphère du milieu littéraire.

L.M. : - Mais là encore, carissimo, vous ne vous en tenez pas aux piques, puisque la vraie poésie vous tient à cœur…

JLK : - Je ne sais pas plus que vous ce qu’est exactement la « vraie poésie », mais je sais distinguer, je crois, ce qui n’en est pas. Je cite, à ce propos, un extrait d’un essai d’Adam Zagajewski, poète polonais qui est de de ceux aujourd’hui qui me touchent le plus, et qui formule la même perplexité. Je cite aussi le pamphlet de Gombrowicz Contre la poésie, qui sait lui aussi ce qui n’est pas de la poésie mais dont je crains qu’il ne m’apprenne rien de bien intéressant sur la « vraie » poésie, au contraire d’un Mandelstam ou d’un Brodsky, d’un Yves Bonnefoy ou d’un Claudel qui sont à la fois poètes et penseurs de la poésie sans poser aux « poéticiens ».

L.M. : La poésie est-elle traduisible ? Vous citez un poème de Zagajewski traduit en italien, puis un autre en français. Pensez-vous que l’un ou l’autre restituent la version polonaise ?

JLK : - Probablement pas, mais ce que me disent ces poèmes traduits me touche plus que d’innombrables poèmes composés en vers libres ou réguliers français, et je lis le Canzoniere d’Umberto Saba, votre voisin triestin, dans sa jolie version manuscrite italienne avant de consulter la traduction française pour corriger ou compléter le texte dont j’ai goûté la musique sans percevoir mainte nuances et détails.

L.M. - Que pensez-vous de l’appréciation d’un Michel Houellebecq, qui prétend que la poésie de Prévert est d’un « con ».

JLK : - Je pense que c’est le jugement d’un occasionnel imbécile, lui-même très mauvais poète et jugeant Prévert sous l’aspect de son petit message anar plus que de son lyrisme réel. Houellebecq intronisé dans la collection Poésie de Gallimard, c’est de la pure foutaise, même si quelques-unes de ses strophes ont un certain charme déglingué à la Bukowski, ceci dit je trouve que les romans de l’amer Michel découlent bel et bien d’une certaine « poétique », qi n’a rien précisément de « voulu poétique »…

L.M. - Voulez vous enfin, à l’heure du limoncello. Nous citer ce que vous tenez pour un beau poème.

JLK. Mais bien volontiers, et je le cite d’ailleurs in extenso dans la foulée de mon libelle, que j’emprunte au très pur et très nervalien poète romand Edmond-Henri Crisinel, et qui s’intitule La Folle.

« Elle a les cheveux blancs, très blancs. Elle est jolie

Encore, dans sa robe aux chiffons de couleur.

Elle emporte, en passant, des branches qu’elle oublie :

Les jardins sont absents et morte est la douleur.

Elle a des yeux d’enfant qui reflètent les jours,

eaux transparente où passe et repasse une fuite.

Sa sagesse est donnée avec des mots sans suite.

Des mots divins qui vont mourir dans le vent lourd ».- Nous sommes tous des zombies sympas

Livia Mattei : - Le dernier chapitre de votre libelle achoppe, plus encore que les précédents, aux pires aspects de la crétinisation contemporaine, du feuilleton des Kardashian aux expositions « artistiques » de cadavres plastinés importés de Chine, entre beaucoup d’autres exemples. Cependant, comme votre concept du « Chinois virtuel », vos « zombies » englobent une humanité en déroute qui ne se borne pas aux « freaks » du cinéma américain...

JLK :- Le premier titre du libelle était « Nous sommes tous des génies sympas », par allusion à l’idéologie du tout-culturel chère à Jack Lang, notamment, qui proclamait que tout un chacun est un Rimbaud ou un Mozart en puissance et que le street artdes tags vaut bien les fresques de la Renaissance. Puis, en me rappelant la jeunesse californienne dorée et dévertébrée que décrit Bret Easton Ellis dans un recueil de nouvelles paru en français sous le titre de Zombies, précisément, alors que le titre anglais était The Informers- et cela tombait au moment où je lisais l’espèce de journal rétrospectif autocritique de White, du même « auteur culte », qui disait en interview que les vrais maîtres d la Maison-Blanche étaient actuellement le clan glamour des Kardashian, milliardaires par excellence de l’empire du vide -, ainsi me suis-je dit que l’image du mort-vivant « sympa » serait mieux appropriée à l’évocation d’une humanité en voie de déshumanisation qu’une «star » de la philosophe américaine se félicite de voir accéder au stade suprême de l’épanouissement « naturel » sous forme de compost…

L.M. : Vous achoppez au pire de la culture américaine, mais aussi au meilleur…

JLK : - J’ai cité la géniale Annie Dillard dès le premier chapitre du libelle, et ce n’est pas pour me faire bien voir des néo-féministes d’outre-Atlantique, dont je ne sais d’ailleurs ce qu’elles pensent de cette étrange paroissienne imprégnée par la lecture d’Emerson et des hassidim, de Teilhard de Chardin et des traités de sciences naturelles, sans parler de ses multiples explorations personnelles aux quatre coins du monde. Ce dont je suis sûr est que la pensée d’Annie Dillard – et quand je dis pensée j‘englobe son écriture hautement poétique, ses récits de voyages et ses méditations, ses romans et ses observations sur toutes choses - est à mes yeux, aujourd’hui, l’une des plus vivifiantes et je dirai même l’une des plus belles, comme je le dirai à propos de la pensée et de l’écriture de Cristina Campo que Pierre-Guillaume m’a fait découvrir récemment et à laquelle j’ai aussitôt adhéré: la pensée est portée par la beauté.

L.M.- Vous ne vous réclamez d’aucun système philosophique ?

JLK :Hélas, dès que je perçois le système, j’ai la même réaction de rejet qu’envers l’idéologique : je décline poliment. Cela m’est même arrivé avec un penseur que j’estime du premier rang, à savoir René Girard, dont la théorie relative au mimétisme devient parfois trop systématique, comme je le regrette en lisant la suite de ses essais sur Shakespeare, dans Les feux de l’envie,si passionnant au demeurant. Mes philosophes sont tous des écrivains, et mes penseurs à peu près tous des poètes, de Pascal à Chestov, de Montaigne à Rozanov, ou de Sénèque à cet étonnant brasse-tout de Peter Sloterdijk, de Witkiewicz le catastrophiste à Cingria le psalmiste. Et la perception du monde d’un Tchekhov ou d’un Jules Renard, et leur simplicité toute limpide d’expression, m’ont accompagné dès mes 18 ans alors que l’étudiant raté que j’ai été bâillait aux explications du prof husserlien qui nous chantait de l’Hegel ou de l’Heidegger…

L.M. – Vous vous flattez, cabotin que vous êtes, de n’être titré que de votre université buissonnière, mais ce dernier chapitre accorde un place notable au Sorbonnard Jean-François Braunstein, auteur de La Philosophie devenue folle paru à la fin de l’an dernier…