Livre - Page 20

-

Lamento du dernier jour

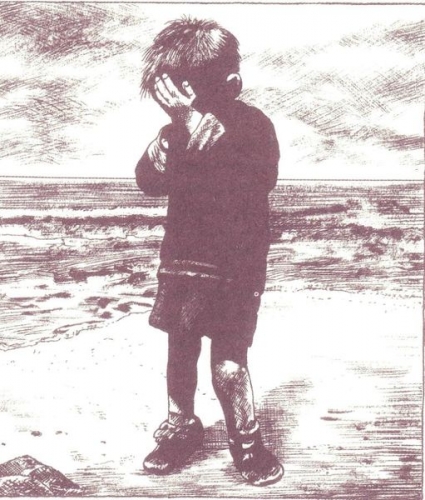

(Pour Olivier et Quentin, Sophie et Florent, Julie et Gary, Anthony, Timothy et Elizabeth + le reste de la smala de nos familles et amis, avec mes voeux pour une année-lumière préservée des ténèbres)Il ne reste là-bas que cendres:les murs sont à genoux,on voit des mains dans le gravats -il fait gris à se pendre…Mais oui je kiffe ton pendentif !Tu te la joues glamouravec tes ongles militants ,le pal de ton discours,ta vista de pasionariaet tes millions de followers -je percute et je pleure…Là-bas contre le mur de plomb,les enfants de Gogol se tuentau nom des âmes mortes -tous enfants du Seigneur saignantau pied du Dieu cloporte…(À la Maison bleue, ce 31 décembre 2023)Dessin: Frédéric Pajak.

(Pour Olivier et Quentin, Sophie et Florent, Julie et Gary, Anthony, Timothy et Elizabeth + le reste de la smala de nos familles et amis, avec mes voeux pour une année-lumière préservée des ténèbres)Il ne reste là-bas que cendres:les murs sont à genoux,on voit des mains dans le gravats -il fait gris à se pendre…Mais oui je kiffe ton pendentif !Tu te la joues glamouravec tes ongles militants ,le pal de ton discours,ta vista de pasionariaet tes millions de followers -je percute et je pleure…Là-bas contre le mur de plomb,les enfants de Gogol se tuentau nom des âmes mortes -tous enfants du Seigneur saignantau pied du Dieu cloporte…(À la Maison bleue, ce 31 décembre 2023)Dessin: Frédéric Pajak. -

Fugues helvètes (5)

De la mort régnant dans une station de sports d’hiver au mois de juin. Du règne du fric et du béton. Des gens qui pètent les plombs pour rappeler qu’ils existent.

Engelberg, à la terrasse de Chez Désiré, ce vendredi 8 juin. Où est le pays ? Où sont les gens ? Dürrenmatt n’avait-il pas raison lorsqu’il comparait la Suisse à une prison sans murs dont chaque habitant serait son propre gardien ?

Telle sont les questions que je me pose à la terrasse ensoleillée de l’établissement Chez Désiré, en cette prestigieuse station de montagne d’Engelberg dont les annonces immobilières de la plus proche agence ignorent les objets de moins d’un million de francs pièce. Le béton gagne, n’ai-je cessé de me dire en cherchant la terre entre l’hôtel Ramada et le nouveau Centre Commercial, mais c’est jusqu’au cimetière, tout au bout de la rue principale, qu’il m’a fallu marcher pour retrouver du vert, tandis qu’un premier groupe de Japonais se dirigeait vers le cloître voisin abritant la fameuse bibliothèque de l’abbaye bénédictine. Admirable est la bibliothèque du cloître d’Engelberg, qui rappelle que cette vénérable maison fut un foyer de civilisation rayonnant dans toute l’Europe médiévale, mais ce matin je m’en fous : je laisse les incunables et les miniatures du XIIe siècle aux Japonais.

Ce que j’apprends ce matin dans les journaux, à cette terrasse d’Engelberg, et ce que j’entends à la table voisine, à propos de la championne de ski Corinne Rey-Bellet, assassinée par son conjoint bien sous tous rapports, recoupe assez exactement mon sentiment de malaise. Les journaux nous l’apprennent en effet : les grands manitous de la gestion et de la finance qui ont provoqué la chute de Swissair et d’énormes pertes individuelles sont unanimement blanchis et réclament unanimement des dommages et intérêts. Après les parachutes dorés: le lifting de l'honneur bafoué. Mes voisins de table, des instituteurs randonneurs à l’étape, en sont venus à parler du meurtrier de la championne, un certain Gerold Stadler natif d’Abtwil, du fait que l’un d’eux a fait ses écoles avec l’auteur de ce meurtre inimaginable en Suisse, n’est-ce pas ? Aussi inimaginable, certes, que la chute de la maison Swissair. Mais comment donc expliquer cela ? De tels accrocs à une telle perfection ?

Ce que j’apprends ce matin dans les journaux, à cette terrasse d’Engelberg, et ce que j’entends à la table voisine, à propos de la championne de ski Corinne Rey-Bellet, assassinée par son conjoint bien sous tous rapports, recoupe assez exactement mon sentiment de malaise. Les journaux nous l’apprennent en effet : les grands manitous de la gestion et de la finance qui ont provoqué la chute de Swissair et d’énormes pertes individuelles sont unanimement blanchis et réclament unanimement des dommages et intérêts. Après les parachutes dorés: le lifting de l'honneur bafoué. Mes voisins de table, des instituteurs randonneurs à l’étape, en sont venus à parler du meurtrier de la championne, un certain Gerold Stadler natif d’Abtwil, du fait que l’un d’eux a fait ses écoles avec l’auteur de ce meurtre inimaginable en Suisse, n’est-ce pas ? Aussi inimaginable, certes, que la chute de la maison Swissair. Mais comment donc expliquer cela ? De tels accrocs à une telle perfection ?

Or je pense à ceux, au Japon, qui pètent les plombs. Je pense à tous ceux qui, dans les sociétés aux programmes réglés comme du papier à musique militaire, soudain implosent ou explosent. Une miniature du XIIe siècle permettra-t-elle à un Japonais d’échapper à la tentation d’étrangler son guide ou de flinguer tout le groupe ? Je le souhaite. Et que pense, ce matin, le steward de feu Swissair Erwin Fuchs, natif de Konolfingen, conséquemment « pays » de Friedrich Dürrenmatt, de l’acquittement des auteurs de sa débâcle personnelle ?

Dans les localités bien sous tous rapports de Zoug, de Champéry, de Lausanne ou de Zurich, demain peut-être d’Engelberg ? de subites explosions de violence s’observent dont tous les auteurs sont des Suisses bien sous tous rapports, tous à fait digne en somme de l’estime des Japonais. Pourquoi de tels actes ? Les sociologues étudient la question. Le café crème coûte 3 francs 60 à la terrasse de Chez Désiré, à Engelberg. L'assiette du jour est à 18 francs. Genre 2 euros et 10 euros: tout à fait modeste dans cet environnement de haut standing. Quant au prix du mètre carré du terrain sur lequel je prends ces notes, il est en revanche hors de portée des moyens du steward Erwin Fuchs. (A suivre)

Dans les localités bien sous tous rapports de Zoug, de Champéry, de Lausanne ou de Zurich, demain peut-être d’Engelberg ? de subites explosions de violence s’observent dont tous les auteurs sont des Suisses bien sous tous rapports, tous à fait digne en somme de l’estime des Japonais. Pourquoi de tels actes ? Les sociologues étudient la question. Le café crème coûte 3 francs 60 à la terrasse de Chez Désiré, à Engelberg. L'assiette du jour est à 18 francs. Genre 2 euros et 10 euros: tout à fait modeste dans cet environnement de haut standing. Quant au prix du mètre carré du terrain sur lequel je prends ces notes, il est en revanche hors de portée des moyens du steward Erwin Fuchs. (A suivre) -

La folle jase de Joyce

Retour sur le roman le plus mythique du XXe siècle se déroule durant une journée: le 16 juin 1904. Longtemps maudit en Irlande, le génial auteur suscite aujourd’hui un culte et une véritable industrie.

C’est l’histoire de Monsieur Toulemonde se faisant appeler Personne. Le roman total d’une journée au XXe siècle où il se passe à la fois rien et tout. Un semblant d’intrigue en apparence: une bonne femme qui prend un amant, un jeune homme qui se cherche la moindre, le mari de la bonne femme qui tourne en rond comme le Juif errant, une ville entière qui se se gratte du matin au soir. En réalité: l’histoire de l’humanité sur une tête d’épingle. Et toutes les histoires refondues dans un livre-mulet à dix-huit sacoches: à la fois l’Odyssée revisitée, Shakespeare en traversée et la loupe de Flaubert rebrandie sur ce début de siècle qui fait d’Ulysse un Bloom vieillissant sensuel et bon, de Télémaque un jeune Stephen Dedalus libre penseur, de Pénélope une femme décorsetée dont le monologue final est comme une coulée stellaire. A cela s’ajoutant, pêle-mêle et dans tous les genres-styles-langues-dialectes: une kyrielle d’histoires concentrant tous les sentiments humains et toutes les perceptions sensorielles, un enterrement le matin et une virée dans les bordels du soir, toutes les heures du jour et leurs couleurs, la marquetterie superposée du conscient et du subconscient, le cravaté et l’obscène, toutes les voix de la ville et toutes les voix du corps, bref le texte déployé ou plus exactement l’hypertexte de Dublin et de toutes ces “villes de nombre d’hommes” dont Ulysse “connut l’esprit” en son Odyssée.

Roman docte et sauvage, Ulysse appartient également à la légende par la saga de son édition et de sa traduction, dont la première version française remonte à 1929, sous la plume d’Auguste Morel assisté de Stuart Gilbert, Valery Larbaud et James Joyce lui-même, entre autres. Historique, cette version n’en date pas moins. Lui succède aujourd’hui une traduction entièrement nouvelle (sauf un épisode sonservé de la première, Les Boeufs du soleil), accomplie en trois ans par huit traducteurs dirigé par Jacques Aubert, grand spécialiste de Joyce qui établit l’édition de La Pléiade.

- Que représente Ulysse pour un lecteur d’aujourd’hui ?

- Il y a une actualité de James Joyce qui persiste à travers les générations. Contraitrement aux apparences, Ulysse n’est pas limité à un lieu ou un temps. Bloomsday n’est qu’une face de l’oeuvre. Dans cette série d’événements racontée de dix-huit points de vue différents, la seule constante est une interrogation sur le style et l’acte d’écriture. Pour reprendre les catégories de la linguistique selon Saussure, il en va de l’énonciation plutôt que des énoncés. Derrière une apparence d’énoncés très précis et documentaires, le ressort de l’oeuvre est l’exploration des voix, au sens poétique du terme. Dès le début, Joyce associe l’art et la vie dans sa doctrine vivante de la poétique, vécue comme un drame intérieur. C’est d’ailleurs pourquoi les psychanalystes s’intéressent tant à lui. Il y a chez Joyce une extraordinaire volonté d’approfondissement du passage à la limite du langage qui peut parler aux générations actuelles. Joyce va aux limites extrêmes du sens. Il prend le langage par son envers, là où le langage échoue à traduire toute la perception. Ulysse représenterait alors, pour l’auteur lui-même, l’échec de la traduction. Et pourtant il faut traduire et re-traduire Ulysse. Un grand texte est toujours à relire, et toute nouvelle lecture, d’une génération à l’autre, amène à une nouvelle traduction.

- En 1995,vous avez “ consacré” la première traduction en Pléiade. Vous paraissait-elle digne de l’être ?

- Je pensais que le premier texte, en partie agréé par Joyce, avait des mérites, sans être totalement satisfaisant. Lorsque j’en ai parlé à l’éditeur, il m’a demandé de faire un test sur un épisode, Les Lestrygons, où j’ai opéré un nombre impressionnant de corrections. On s’en est finalement tenu à la première version faisant encore figure d’”institution”.

- Qui a décidé, finalement, de procéder à cette nouvelle traduction ?

- C’est Stephen Joyce et sa femme Solange qui étaient attachés à cette idée et ont relancé l’affaire après la mort du fils de Joyce. Stephen et Solange estimaient la traduction convenable dans les passages les plus “classiques”, qui ne permettent guère de variantes. En revanche, et notamment du fait de l’évolution de la langue et de la sensibilité littéraire actuelle, sous l’influence de Joyce lui-même, ils trouvaient normal qu’il y ait plusieurs traductions, comme c’est le cas en d’autres langues Donc il a été décidé, pour la date du centenaire de Bloomsday, de procéder à une nouvelle traduction. La contrainte de 2004 ne laissait pas une grande marge, et c’est une des raisons qui m’ont amené à réunir un collectif de spécialistes du texte et d’écrivains, lesquels me semblaient les mieux à même de développer la dimension de créativité du livre.

- La répartition des textes entre divers traducteurs ne menaçait-elle pas l’homogénéité du texte ?

- Le fait qu’il y ait diversité de styles rendait une distribution plus facile. Mais le travail du coordinateur que je suis en a été alourdi. Il y avait à vérifier que tout ce qui, dans le texte, relève des échos et des résonances, des récurrences, des reprises et des variations soit harmonisé.

- Quelles règles de travail vous êtes-vous données ?

- Il était entendu que chacun des traducteurs aurait le dernier mot sur son épisode, même si le contrat me prêtait l’ultime décision. Lorsque l’un d’entre nous avait terminé un épisode, je le revoyais, le lui renvoyais et ensuite le texte circulait. Tout le monde, ainsi, a lu tout le monde. Il y avait une autre difficulté, liée à l’étalement temporel de la composition du livre sur sept ans, dans une période où Joyce était en pleine recherche. Des solutions qui convenaient à certaines parties ne convenaient plus à d’autres. Il était en outre difficile d’établir des règles a priori, dans la mesure où ces règles ne sont pas systématiques chez Joyce, et notamment dans la ponctuation. On sait qu’il est même allé jusqu’à conseiller, pour la traduction française d’un épisode, la suppression de tous les accents et de tous les signes de ponctuation. Or notre langue le supporte mal...

- Qu’en est-il de l’usage des mots actuels ?

- Nous nous sommes beaucoup interrogés sur cette question, et d’autant plus que l’équipe appartenait à des générations différentes. Nous étions bien conscients qu’il est gênant de moderniser à outrance, ou d’utiliser des mots vite passés de mode. A la suggestion d’un d’entre nous, nous avons choisi de garder une certaine diversité. Cela a donc été fait au coup par coup et cas par cas. De façon très fréquente, les écrivains nous ont rappelé l’importance de la musicalité ou du rythme de la traduction. La contact des spécialistes et des écrivains a été un enrichissement mutuel constant. La contribution des auteurs a été très précieuse dans l’approche des limites du langage. Finalement, l’équipe a bien travaillé, à la manière d’un “ouvroir”, et serait prête à reprendre l’expérience. Encore faut-il un texte qui résiste, avec des difficultés qui contraignent au dialogue.

- Pensez-vous à Finnegans Wake ?

- Eh qui, sait...

Plus près de la source

Etait-ce bien nécessaire ? Cela avait-il un sens de procéder à une nouvelle traduction française d’Ulysse dont la première version a quelque chose d’”historique”, sinon de référentiel ? Et confier cette tâche à huit traducteurs n’allait-il pas à l’encontre de l’unité d’encre du texte originel ?

Ce qu’on peut dire sans être spécialiste de la langue de Joyce (qui requiert déjà sa propre traduction...), c’est que, dès les premiers chapitres de ce nouvel Ulysse, la sensation quasi physique de se trouver plus près de la source est comparable à celle qu’on ressent à la lecture des re-traductions de Dostoïevski signées André Markowicz. Sans doute pourra-t-on regimber sur le choix de telle expression très contemporaine (“faire sa thune” au lieu de “faire sa pelote” ou “putain” au lieu de “sapristoche”, entre cent autres exemples), ou sur telle solution moins convaincante dans la deuxième traduction que dans la première - mais cette observation vaut souvent dans le sens inverse selon les cas.

Cela étant, à la fois dans le rythme et dans la texture de la phrase, moins policée mais plus vibrante et vivante, plus follement joyce aussi, cette nouvelle version tiendra lieu désormais d’alternative captivante. Sans trancher forcément, on naviguera donc d’une version à l’autre comme on peut transiter et grappiller avec profit entre une kyrielle de traductions françaises d’Hamlet ou de La Divine Comédie....

Ulysse, mode d’emploi

Comment lire Ulysse quand on n’a pas l’accès direct, idéal évidemment, au texte original (Ulysses, Penguin Twentieth-century Classics, 937p.) ? Le lecteur peu argenté se contentera de la première version en poche (Folio no 2830), qui reste basique. La même, dans le tome II des Oeuvres en Pléiade, y ajoute un appareil critique monumental. La nouvelle traduction offre désormais une belle alternative. Les trois bouquins réunis feront une ménage d’enfer. Comme nous le suggérait Jacques Mercanton, mais chacun est libre, une fiole de Bon Whisky irlandais peut aiguiser la perception de la lecture de chaque chapitre d’Ulysse. L’auteur péchait d’exemple...

Une introduction au roman nous semble en outre indiquée, que propose le passionnant ouvrage récemment réédité du peintre Frank Budgen, très proche de Joyce durant ses années zurichoises (1918-1919) et qui “raconte” Ulysse avec autant de bonheur et de justesse qu’il évoque l’écrivain et sa démarche. Cela s’intitule James Joyce et la création d’Ulysse (Denoël, 335) et peut être complété par Les heures de James Joyce de Jacques Mercanton, témoignage également précieux de l’écrivain et critique lausannois (L’Age d’Homme, 1967). Enfin, de magistrales pages se déploient sous la plume d’Ezra Pound dans ses Lettres à James Joyce (Mercure de France, 1970, 350p.), complétées par quelques essais fameux.(Paris, 2005)

-

Fugues helvètes (4)

De ce que voient les Japonais et ce que vivent les habitants d'une carte postale. D’une fête catholique dont trois Gretchen ignorent le sens. Des artistes en vue et du monde mondialisé. Des canonniers de la Batterie IV/6 et des plongeurs vaillants. De la théorie des Oncles.

Lucerne, à l’Hôtel Pickwick, ce jeudi 7 juin. – On est ici comme dans une carte postale, et ce matin à déambuler dans la vieille ville absolument déserte, constatant que tout y était fermé pour cause de jour férié, puis étonné de ce qu’aucune des trois Gretchen des auberge du Cerf, du Cygne et de l’Ours ne soit capable de me dire, à moi le huguenot de passage, de quelle sorte de fête il s’agissait, sinon que ce devait être une fête catholique, je me suis vu là comme dans une sorte de décor de théâtre à me demander à quel spectacle j’allais assister tandis que les cloches sonnaient à toute volée et que des coups de canons retentissaient non loin de là.

A neuf heures du matin à Lucerne, le jour de la Fête-Dieu, il n’est d’abord que les Japonais à processionner de lieu en lieu pour photographier ce qu’il y a à photographier et se faire photographier devant le fameux Lion de Lucerne ou le fameux Pont de la Chapelle de Lucerne, la fameuse Eglise des Jésuites de Lucerne ou le fameux Panorama des Bourbakis de Lucerne. Ils « feront » ensuite le fameux Musée Wagner de Lucerne et la fameuse Fosse aux Ours de Berne et le fameux Château de Chillon et le fameux Jet d’eau de Genève. C’est ainsi qu’ils ont déjà « fait » Vienne et Salzbourg et que demain ils « feront » Paris. Mais qu’en est-il des Lucernois ? Que cela signifie-t-il de vivre dans une carte postale ?

On imagine le pire, mais cette vue manque peut-être de sensibilité et d’information. L’un des plus grands comiques suisses, au prénom d’Emil, est sorti de cette carte postale avec un sketch qui me revient à l’instant, figurant un retraité, à sa fenêtre, qui, voyant qu’un étranger parque sa voiture sur la case privée de son voisin Suter, se demande s’il ne va pas téléphoner à Suter ou peut-être même à la police ? L’une de nos plus grandes humoristes, au nom de Zouc, se livre au même genre d’observations, qui nous suggèrent qu’il y a en Suisse un ton propre et net mortifère, comme partout désormais dans le monde mondialisé, mais également son contraire tonique. Je veux croire ainsi qu’il reste des Lucernois vivants dans cette carte postale, et ce n’est pas aux artistes que je pense.

On imagine le pire, mais cette vue manque peut-être de sensibilité et d’information. L’un des plus grands comiques suisses, au prénom d’Emil, est sorti de cette carte postale avec un sketch qui me revient à l’instant, figurant un retraité, à sa fenêtre, qui, voyant qu’un étranger parque sa voiture sur la case privée de son voisin Suter, se demande s’il ne va pas téléphoner à Suter ou peut-être même à la police ? L’une de nos plus grandes humoristes, au nom de Zouc, se livre au même genre d’observations, qui nous suggèrent qu’il y a en Suisse un ton propre et net mortifère, comme partout désormais dans le monde mondialisé, mais également son contraire tonique. Je veux croire ainsi qu’il reste des Lucernois vivants dans cette carte postale, et ce n’est pas aux artistes que je pense.

Le plus riche et localement célèbre d’entre eux, le presque centenaire artiste national Hans Erni, dont toute famille helvétique de la classe moyenne possède une litho dans son living représentant un cheval ou une gracieuse scène de moissons, a choisi de concilier le dessin et le sport avec une sorte d’ingénuité que les jeunes sauvages de l’art, à commencer par Luciano Castelli, autre enfant du cru, ont perdu entre New York et les foires chic de ce qui se dit l’avant-garde.

Les uns et les autres sont à l’art ce que la médaille est à l’impatience de réussir : à vrai dire ce n’est pas cette vie-là que je cherche. Mais qu’entend-on tout à coup ?

Tout à coup on entend un rugissement sur le pont dit Seebrücke et que voit-on ? On voit soixante otaries humaines de tous les âges et nanties de longues palmes se jeter de là dans le fleuve en ondulant puissamment. Juste avant de se précipiter dans le flot, le chef de la troupe aquatique m’a révélé qu’il s’adonnait à ce jeu depuis trente-trois ans et que l’ambiance de l'ondoyante société était super. Puis on entend un sourd piaffement ferré prendre de l’importance du côté des remparts et que voit-on ? On voit les trois sections de la batterie des canonniers et des tringlots de la IV/6, du Régiment d'infanterie de plaine, en tenue militaire dite de sortie, traînant trois canons encore fumants, puis une fanfare pédestre en tenue historique dont les musiciens ont de pimpants bérets bleu et blanc, défiler crânement entre les haies de Japonais. La plupart des jeunes Lucernois cuvent encore leur cuite de la veille, mais on en voit aussi dans ces sociétés traditionnelles survivantes à l'ère du SMS et du MMS, amateurs de simples sifflets et autres pistolets.

Puis on entend un sourd piaffement ferré prendre de l’importance du côté des remparts et que voit-on ? On voit les trois sections de la batterie des canonniers et des tringlots de la IV/6, du Régiment d'infanterie de plaine, en tenue militaire dite de sortie, traînant trois canons encore fumants, puis une fanfare pédestre en tenue historique dont les musiciens ont de pimpants bérets bleu et blanc, défiler crânement entre les haies de Japonais. La plupart des jeunes Lucernois cuvent encore leur cuite de la veille, mais on en voit aussi dans ces sociétés traditionnelles survivantes à l'ère du SMS et du MMS, amateurs de simples sifflets et autres pistolets.

Ailleurs, sur les quais se peuplant maintenant, et plus dans l’esprit du temps aussi, quoique le genre soit éternel, on voit en passant deux adolescents sanglotant sur un banc. On voit que le garçon, très beau mais l'oeil cruel, fait souffrir son tendron. Les Japonais l’ignorent. Un peu plus loin, deux jeunes joueurs d’échecs à longs cheveux et barbes se sont installés pour la journée devant une fontaine avec tout ce qu’il faut pour y rester des heures au long de parties compliquées, musique et brasero à saucisses, radio et narguilés. Cela aussi les Japonais l’ignorent, mais je me dis qu’il y à peut-être à Lucerne , comme partout dans le monde mondialisé, plus de survivante vie que ne le ferait croire la carte postale initiale. Sachons la repérer dans le grouillement nippon…

Ma généalogie maternelle me porte évidemment à ce regain d’optimisme, dont j’ai tiré après Blaise Cendrars ma théorie des Oncles. Qu’une société ait des pères est une chose appréciable pour sa stabilité, mais jamais elle ne vivra vraiment sans Oncles, ni sans Tantes qui sont des Oncles féminins. Une photo de ma famille maternelle est la preuve par l’argentique que les Oncles avaient déjà de l’avenir avant notre venue au monde. Je regarde cette photo regroupant un géant chercheur d’or, une institutrice vouée à l’alphabétisation de la jeune fille chinoise, deux champions de lutte à la culotte, trois élus du peuple paysan des hautes terres, une couturière vouée plus tard au désespoir par un Italien félon, tous debout autour du couple jubilaire de mes arrière-grands-parents maternels lucernois, et je me réjouis à mon tour d’être un Oncle irrégulier, car c’est cela même qui distingue le père, régulier, de l’Oncle : c’est sa position diagonale et défaussée, qui le fait avancer comme le cavalier des échecs - le meilleure exemple de style de progression pour une jeunesse refusant de marcher au pas…. (A suivre) -

Fugues helvètes (3)

De la fuite de Ponce Pilate et du lac qui en a recueilli l’âme tourmentée. D’un caprice de Michael Jackson et de l’opprobre de la Société des Dames. Où un certain cabaret témoigne de la persistance des traditions.

Lucerne, à l’Hôtel Pickwick, ce mercredi 6 juin - Il fait un tendre soir ce soir sur la Suisse primitive, au coeur du cœur de l’Europe. J’écris à l’instant dans une espèce de blanche cellule oblongue donnant sur Le Pont de la Chapelle à la tour à chapeau de morille, sans doute l’un des monuments les plus photographiés d’Europe et environs, ravagé par le feu il y a quelques années et sauvé par les Japonais. J’écris dans la rumeur des Backpackers américains fêtant leur escale sous mes fenêtres avec les jeunes de la ville, les uns et les autres en cercles assis ou debout, parlant fort de sport et de filles, pour les uns, et pour les autres de filles et de rock, tandis que les filles parlent garçons et garçons. Je suis installé pour ainsi dire incognito dans cette ville qui m’évoque tant de souvenirs de nos enfances, à un quart d’heure à pied d’une très vieille dame que ma visite ravirait mais que j’irai surprendre quand ma pérégrination m’en donnera le loisir, le cœur plus libre.

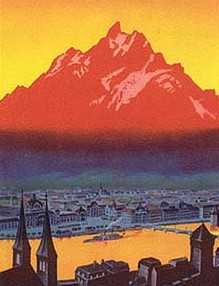

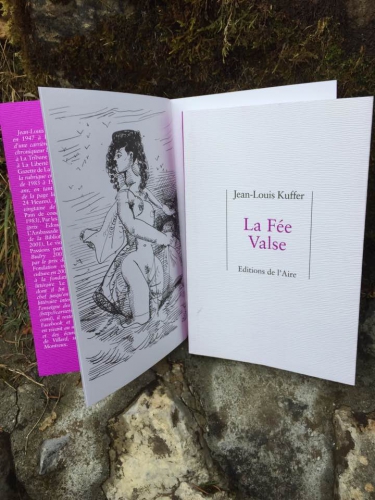

Face à ma fenêtre se dresse le Mont Pilate à la cime crénelée, qui doit son nom au fait que le meurtrier du Christ y est venu se jeter dans les eaux sombres d’un minuscule lac serti au creux de ses roches. On se rappelle évidemment qu’après que Tibère eut fait jeter Pilate au Tibre, les eaux horrifiées de celui-ci recrachèrent le déicide qui s’enfuit à travers les roseaux et les buissons jusqu’au Rhône, à la hauteur de Vienne, où il se renoya lui-même. Mais de là encore Pilate fut rejeté, qui se réfugia au bord du Léman pour y subir un sort analogue, lequel le fit rebondir jusqu’au pied de la farouche montagne de ces contrées alpines dont le lugubre petit lac reçut enfin les restes de l’âme tourmentée. C’est aux sursauts de celle-ci, depuis lors, qu’on attribue les orages fréquents de la région, qui fait se dresser les cheveux des enfants à la lisière du sommeil.

La légende n’est pas seule à faire de Lucerne une façon de centre de divers mondes, puisqu’y survivent les fantômes de Richard Wagner et de l’impératrice Sissi, et que s’y perpétue le culte de Pablo Picasso et de Paul Klee, du pain de poires et de la navigation à vapeur. De ma fenêtre de l’Hôtel Pickwick, choisi par élan de mémoire affectueuse pour le personnage et son auteur, s’aperçoivent également l’étrave de navire de la superstructure du nouveau Centre de Culture et des Congrès conçu par Jean Nouvel, semblant coiffer une sorte d’Alcatraz architectural; l’immaculée église des Jésuites dont la splendeur baroque abrite l’humble froc du franciscain Niolas de Fluë, ou encore, sur sa colline boisée, la pièce montée d’un kitsch étourdissant, semblant de stuc de minaret bollywoodien, du castel Gütsch que Michael Jackson aura convoité quelque temps avant d’y renoncer sous l’effet probable de l’opprobre signifié à mots couverts par la toujours influente Société des Dames (Frauenverein) locale. Plus à gauche enfin, côté lac, se distinguent quatorze plans d’un paysage évoquant quelque lavis chinois en dégradés de bleus pers et de noirs veloutés, j’ai bien dit quatorze, et ce fut avéré par sept générations de paysagistes, avec le pic nanti d’un invisible ascenseur mécanique du Bürgenstock au sommet duquel gîte la star italienne Gina Lollobrigida, dont nous rêvions à treize ans au risque de provoquer la jalousie de ses rivales Ava Gardner et Doris Day…

Plus à gauche enfin, côté lac, se distinguent quatorze plans d’un paysage évoquant quelque lavis chinois en dégradés de bleus pers et de noirs veloutés, j’ai bien dit quatorze, et ce fut avéré par sept générations de paysagistes, avec le pic nanti d’un invisible ascenseur mécanique du Bürgenstock au sommet duquel gîte la star italienne Gina Lollobrigida, dont nous rêvions à treize ans au risque de provoquer la jalousie de ses rivales Ava Gardner et Doris Day…

Ce souvenir de chair ne peut que me rappeler, en ce lieu qui fut aussi celui de nos enfances – ma mère étant native de Lucerne -, les bains de bois, évoquant de hautes cabanes lacustres, où mes tantes (membres elles-mêmes de la Société des Dames) nous emmenaient tout petits nous rafraîchir, du côté réservé à leur sexe, d’où, entre les claies, se voyaient les hommes velus et dangereux.

« Là-bas c’est le vice », m’avait dit un soir ma tante E. en me désignant un quartier où clignotaient force néons roses et verts. La chose me frappa si fort que je n’eus de cesse d’y goûter une fois, plus tard, quand j’aurais l’âge de hanter ces lieux qu’elle disait mauvais. Or on a beau dire que les traditions se perdent : pas plus tard que tout à l’heure, j’ai repassé dans cette basse ruelle que ma tante perdue de vertu stigmatisait jadis et qu’y vois-je alors ? Gottverdami, sous une enseigne dorée figurant le cerf dans sa parade : ni plus ni moins, irradiant de suaves reflets roses et verts, que le Cabaret Dancing Cacadou…

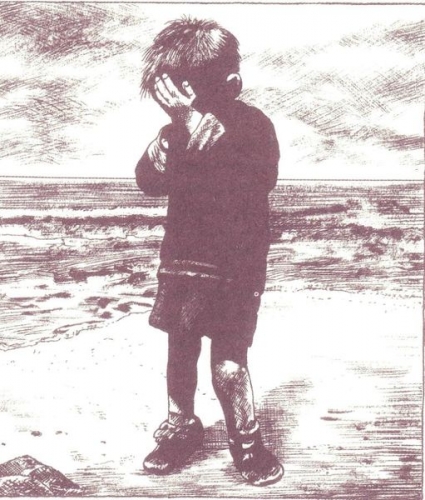

(A suivre) Le Mont Pilate, le Gütsch convoité par Michael Jacskon, vue générale au début du XXes. et le Pont de la Chapelle.

Le Mont Pilate, le Gütsch convoité par Michael Jacskon, vue générale au début du XXes. et le Pont de la Chapelle. -

Lectures au fil de L'Aire (3)

3. Janine Massard, Comme si je n'avais pas traversé l'étéEn 2001 paraissait l'un des plus beaux livres de Janine Massard, et certainement le plus émouvant: Comme si je n'avais pas traversé l'été.Il est certains livres qu'il paraît presque indécent de «critiquer» tant ils sont chargés de composantes émotionnelles liées à un vécu tragique, et tel est bien le cas du nouveau roman de Janine Massard, tout plein de ses pleurs et de sa révolte de femme et de mère confrontée, en très peu de temps, à la mort «naturelle» de son père, puis à celle de son mari et de sa fille aînée, tous deux victimes du cancer.La volonté explicite de tirer un roman de cette substance existentielle et l'effort de donner à celui-ci une forme distinguent pourtant cet ouvrage d'un simple «récit de vie» où ne compteraient que les péripéties.Autant pour se ménager le recul nécessaire que pour mieux dessiner ses personnages et pour «universaliser» son récit, Janine Massard revendique le droit à l'invention, et c'est aussi sa façon de faire la pige au «scénariste invisible, ce tordu aux desseins troubles, qui a concocté cette histoire à n'y pas croire».Cette transposition littéraire ne saurait être limitée à un artifice superficiel: en véritable écrivain, Janine Massard l'investit avec vigueur et légèreté, quand tout devrait la terrasser et la soumettre au poids du monde. Alia (dont le prénom signifie «de l'autre côté» en latin) endosse ici le rôle principal d'une femme qu'on imagine dans la cinquantaine, du genre plutôt émancipé, protestante «rejetante» peu encline à s'en laisser conter par le Dieu fouettard de sa famille paternelle, et fort mal préparée aussi à l'irruption, dans sa vie de rationaliste, de la maladie et de la mort.En écrivain, Janine Massard se montre hypersensible au poids des mots, lorsque bascule par exemple le sens de l'adjectif «flamboyant» (marquant la victoire de la lumière) pour qualifier la «tumeur flamboyante» qui frappe soudain Bernard, le mari de la protagoniste.De la même façon, la romancière recrée magnifiquement les atmosphères très contrastées dans lesquelles baigne Alia, entre pics d'angoisse et phases d'attente-espoir, que ce soit dans la lumière lémanique (Alia, comme son père, étant «du lac» et très proche de la nature maternelle), les couloirs d'hôpitaux où se distillent les petites phrases lamentables des techniciens-toubibs si peu doués en matière de relations humaines, ou en Californie dont les grands espaces et la population déjantée conviennent particulièrement à sa grande fille nique-la-mort.Par ailleurs, le recours à l'humour multiplie les ruptures heureuses, par exemple pour faire pièce au désarroi solitaire d'Alia: «Elle devrait mettre à cuire une tête de veau, ça ferait une présence sur la table, en face d'elle...»Livre de la déchirure et du scandale de la mort frappant la jeunesse, ressentie comme absolument injuste par la mère qui a porté l'enfant pour qu'il vive (nul hasard qu'Alia, soudain atteinte d'eczéma atopique, se compare au Grand Gratteur Job vitupérant le Créateur), le roman de Janine Massard est aussi, à l'inverse, un livre de l'alliance des vivants entre eux, des vivants et des morts, un livre du courage, un livre de femme, un livre de mère, un livre de vie. A un moment donné, rencontrant la Bosniaque Hanifa de Sarajevo, Alia découvre «l'explosion de l'expression créatrice apparue comme la seule réponse à la barbarie».Or, elle-même va «racheter», en écrivant, à la fois son passé et l'enfance de ses deux filles, les beaux moments passés avec Bernard et la force salvatrice du rire ou de la solidarité, la valeur du rêve aussi et la puissance insoupçonnée de l'irrationnel qu'un initié aux pratiques zen va lui révéler en passant, la soulageant physiquement et moralement à la fois. Elle qui se moque volontiers de ceux qui lui recommandent à bon compte de po-si-tiver («il paraît qu'il faut apprendre à vivre sa mort au lieu de mourir sa vie, parole de vivant, ça cause distingué un psy bien portant») ne tombe pas pour autant dans la jobardise New Age, mais découvre bel et bien une nouvelle dimension de l'existence aux frontières du visible et des certitudes.Dès le début de son livre, Janine Massard affirme «qu'une mort vous aide aussi à vivre», et cette révélation est d'autant plus frappante que cette nouvelle vie, cernée de mort mais d'autant plus fortement ressentie, est «sans mode d'emploi»...Janine Massard. Comme si je n'avais pas traversé l'été. L'Aire, 205 pp.

3. Janine Massard, Comme si je n'avais pas traversé l'étéEn 2001 paraissait l'un des plus beaux livres de Janine Massard, et certainement le plus émouvant: Comme si je n'avais pas traversé l'été.Il est certains livres qu'il paraît presque indécent de «critiquer» tant ils sont chargés de composantes émotionnelles liées à un vécu tragique, et tel est bien le cas du nouveau roman de Janine Massard, tout plein de ses pleurs et de sa révolte de femme et de mère confrontée, en très peu de temps, à la mort «naturelle» de son père, puis à celle de son mari et de sa fille aînée, tous deux victimes du cancer.La volonté explicite de tirer un roman de cette substance existentielle et l'effort de donner à celui-ci une forme distinguent pourtant cet ouvrage d'un simple «récit de vie» où ne compteraient que les péripéties.Autant pour se ménager le recul nécessaire que pour mieux dessiner ses personnages et pour «universaliser» son récit, Janine Massard revendique le droit à l'invention, et c'est aussi sa façon de faire la pige au «scénariste invisible, ce tordu aux desseins troubles, qui a concocté cette histoire à n'y pas croire».Cette transposition littéraire ne saurait être limitée à un artifice superficiel: en véritable écrivain, Janine Massard l'investit avec vigueur et légèreté, quand tout devrait la terrasser et la soumettre au poids du monde. Alia (dont le prénom signifie «de l'autre côté» en latin) endosse ici le rôle principal d'une femme qu'on imagine dans la cinquantaine, du genre plutôt émancipé, protestante «rejetante» peu encline à s'en laisser conter par le Dieu fouettard de sa famille paternelle, et fort mal préparée aussi à l'irruption, dans sa vie de rationaliste, de la maladie et de la mort.En écrivain, Janine Massard se montre hypersensible au poids des mots, lorsque bascule par exemple le sens de l'adjectif «flamboyant» (marquant la victoire de la lumière) pour qualifier la «tumeur flamboyante» qui frappe soudain Bernard, le mari de la protagoniste.De la même façon, la romancière recrée magnifiquement les atmosphères très contrastées dans lesquelles baigne Alia, entre pics d'angoisse et phases d'attente-espoir, que ce soit dans la lumière lémanique (Alia, comme son père, étant «du lac» et très proche de la nature maternelle), les couloirs d'hôpitaux où se distillent les petites phrases lamentables des techniciens-toubibs si peu doués en matière de relations humaines, ou en Californie dont les grands espaces et la population déjantée conviennent particulièrement à sa grande fille nique-la-mort.Par ailleurs, le recours à l'humour multiplie les ruptures heureuses, par exemple pour faire pièce au désarroi solitaire d'Alia: «Elle devrait mettre à cuire une tête de veau, ça ferait une présence sur la table, en face d'elle...»Livre de la déchirure et du scandale de la mort frappant la jeunesse, ressentie comme absolument injuste par la mère qui a porté l'enfant pour qu'il vive (nul hasard qu'Alia, soudain atteinte d'eczéma atopique, se compare au Grand Gratteur Job vitupérant le Créateur), le roman de Janine Massard est aussi, à l'inverse, un livre de l'alliance des vivants entre eux, des vivants et des morts, un livre du courage, un livre de femme, un livre de mère, un livre de vie. A un moment donné, rencontrant la Bosniaque Hanifa de Sarajevo, Alia découvre «l'explosion de l'expression créatrice apparue comme la seule réponse à la barbarie».Or, elle-même va «racheter», en écrivant, à la fois son passé et l'enfance de ses deux filles, les beaux moments passés avec Bernard et la force salvatrice du rire ou de la solidarité, la valeur du rêve aussi et la puissance insoupçonnée de l'irrationnel qu'un initié aux pratiques zen va lui révéler en passant, la soulageant physiquement et moralement à la fois. Elle qui se moque volontiers de ceux qui lui recommandent à bon compte de po-si-tiver («il paraît qu'il faut apprendre à vivre sa mort au lieu de mourir sa vie, parole de vivant, ça cause distingué un psy bien portant») ne tombe pas pour autant dans la jobardise New Age, mais découvre bel et bien une nouvelle dimension de l'existence aux frontières du visible et des certitudes.Dès le début de son livre, Janine Massard affirme «qu'une mort vous aide aussi à vivre», et cette révélation est d'autant plus frappante que cette nouvelle vie, cernée de mort mais d'autant plus fortement ressentie, est «sans mode d'emploi»...Janine Massard. Comme si je n'avais pas traversé l'été. L'Aire, 205 pp. -

Au labyrinthe du deuil

(À celles et ceux qui s'y perdent et s'y rejoignent, de tout coeur ces jours avec Bibiane Moret et les siens)« Un deuil est un labyrinthe ; et au cœur de ce labyrinthe, est tapi le Monstre, le Minotaure : l’être perdu. Il nous sourit ; il nous appelle ; on veut l’étreindre. C’est impossible, sauf à mourir aussi. Seul un mort sait étreindre un mort; seule une ombre sait en embrasser une autre. Au cœur du labyrinthe, le Minotaure n’est qu’une ombre, un fantôme, mais un fantôme si beau, si réel, si souriant qu’il nous convainc presque de le rejoindre, nous promettant de mettre fin au chagrin qui nous mine si on le suit, si on se laisse mourir.C’est là qu’il faut lutter, non seulement contre ce Minotaure dont les cornes de vent peuvent nous déchirer, mais surtout contre soi, contre la tentation du suicide. Ce qui ne signifie nullement qu’on doit à l’inverse s’empresser de remonter à la surface, à la rencontre de l’heureux soleil. Il faut aussi lutter contre l’espoir d’un bonheur immédiatement possible, poussés par la massive injonction de remonter la pente, car la vie continue.Qu’ils aillent au diable ! Il n’y a aucune rémission à souhaiter, aucune vie à maintenir. Refuser d’accepter la mort de ceux qu’on a perdus, c’est le plus beau, le plus durable monument qu’on puisse leur élever. Habiter son chagrin, lutter, là encore, non contre la souffrance, car on ne cesse jamais de souffrir pour les êtres aimés et perdus, mais pour atteindre, par cette souffrance, à l’état que seule leur absence peut engendrer, l’état auquel, de leur vivant, nous ne pouvions accéder, puisqu’ils n’appartenaient pas encore au temps des ombres : le don absolu de notre mémoire à leur souvenir.L’ascèse de la mémoire est l’unique manière de lutter, l’unique manière de re-connaître l’être perdu à force de vivre en sa compagnie d’ombre.Faire le deuil de quelqu’un n’est pas se morfondre dans un chagrin stérile, non : faire le deuil de quelqu’un, c’est tenter de transformer son propre chagrin en un moyen de connaissance, en une voie pour reconstruire en nous le monde du défunt, le rebâtir comme un temple ou un palais, et en arpenter ensuite les couloirs perdus, les passages dérobés, les pièces secrètes, pour y découvrir des vérités auxquelles nous étions aveugles lorsqu’il vivait.Un seul être vous manque, et tout est repeuplé : telle devrait être la morale du deuil; tel devrait être le cœur de la solitude des survivants »…

(À celles et ceux qui s'y perdent et s'y rejoignent, de tout coeur ces jours avec Bibiane Moret et les siens)« Un deuil est un labyrinthe ; et au cœur de ce labyrinthe, est tapi le Monstre, le Minotaure : l’être perdu. Il nous sourit ; il nous appelle ; on veut l’étreindre. C’est impossible, sauf à mourir aussi. Seul un mort sait étreindre un mort; seule une ombre sait en embrasser une autre. Au cœur du labyrinthe, le Minotaure n’est qu’une ombre, un fantôme, mais un fantôme si beau, si réel, si souriant qu’il nous convainc presque de le rejoindre, nous promettant de mettre fin au chagrin qui nous mine si on le suit, si on se laisse mourir.C’est là qu’il faut lutter, non seulement contre ce Minotaure dont les cornes de vent peuvent nous déchirer, mais surtout contre soi, contre la tentation du suicide. Ce qui ne signifie nullement qu’on doit à l’inverse s’empresser de remonter à la surface, à la rencontre de l’heureux soleil. Il faut aussi lutter contre l’espoir d’un bonheur immédiatement possible, poussés par la massive injonction de remonter la pente, car la vie continue.Qu’ils aillent au diable ! Il n’y a aucune rémission à souhaiter, aucune vie à maintenir. Refuser d’accepter la mort de ceux qu’on a perdus, c’est le plus beau, le plus durable monument qu’on puisse leur élever. Habiter son chagrin, lutter, là encore, non contre la souffrance, car on ne cesse jamais de souffrir pour les êtres aimés et perdus, mais pour atteindre, par cette souffrance, à l’état que seule leur absence peut engendrer, l’état auquel, de leur vivant, nous ne pouvions accéder, puisqu’ils n’appartenaient pas encore au temps des ombres : le don absolu de notre mémoire à leur souvenir.L’ascèse de la mémoire est l’unique manière de lutter, l’unique manière de re-connaître l’être perdu à force de vivre en sa compagnie d’ombre.Faire le deuil de quelqu’un n’est pas se morfondre dans un chagrin stérile, non : faire le deuil de quelqu’un, c’est tenter de transformer son propre chagrin en un moyen de connaissance, en une voie pour reconstruire en nous le monde du défunt, le rebâtir comme un temple ou un palais, et en arpenter ensuite les couloirs perdus, les passages dérobés, les pièces secrètes, pour y découvrir des vérités auxquelles nous étions aveugles lorsqu’il vivait.Un seul être vous manque, et tout est repeuplé : telle devrait être la morale du deuil; tel devrait être le cœur de la solitude des survivants »… (Cette page est extraite de l'admirable roman de Mohamed Mbougar Sarr intitulé De purs hommes, paru aux éditions Philippe Rey /Jimsaan et réédité récemment en poche. Ce passage évoque la détresse abyssale dans laquelle se trouve une femme dont le cadavre du fils, soupçonné d'homosexualité, a été déterré de sa tombe pour être jeté aux ordures...)Peinture JLK: Au soir des lucioles, 2021.

(Cette page est extraite de l'admirable roman de Mohamed Mbougar Sarr intitulé De purs hommes, paru aux éditions Philippe Rey /Jimsaan et réédité récemment en poche. Ce passage évoque la détresse abyssale dans laquelle se trouve une femme dont le cadavre du fils, soupçonné d'homosexualité, a été déterré de sa tombe pour être jeté aux ordures...)Peinture JLK: Au soir des lucioles, 2021. -

Fugues helvètes (2)

De Tina Turner dans le train de Berne et de Kirchner à l’alpage. Du phallus herbu de Meret Oppenheim et de la Présidente de la Confédération au modeste cabas.

Au Café fédéral, ce mardi 5 juin (soir). – C’est la voix de Tina Turner jeune, à l’époque de son ménage d’enfer avec Ike, dans l’un de ses blues les plus lancinants, Living for the City, qui m’a fait me lever dans le Cisalpino et, trois compartiments plus loin, échanger quelque mots avec deux Backpackers blonds comme les blés de leur Midwest, m’étonnant de ce que des kids écoutent encore de telles vieilles peaux, avant qu’il ne m’évoquent leur équipée, d’Athènes à Rome et de Venise à Amsterdam, me rappelant leurs pères qui faisaient en stop, il y a trente ans de ça, la route d’Amsterdam à Venise, puis de Rome à Goa…

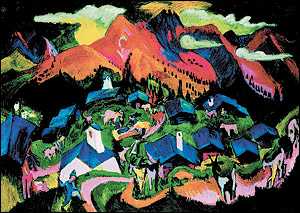

Il y a, dans la voix de Tina Turner, du rouge acide et du vert saignant, avec des flammes de rose et de bleu tendre, comme je les ai retrouvés, au musée de Berne ou je me suis pointé dans l’après-midi, dans la peinture exacerbée de Kirchner auquel, avec d’autres foudres d’expressionnisme hantant les hauts gazons des Grisons (notamment un Albert Müller que j’ignorais et qui vaut son compère), est consacrée un flamboyante exposition à voir tout l'été.

Pour ceux qu’impatiente la nécessité de briser les clichés, comme on dit, la découverte des idylliques paysages d’Engadine se démantibulant sous la torsion des formes et la vocifération des couleurs, vaut le détour même si cette peinture fait très époque et, parfois, tourne au maniérisme. Kirchner du moins avait de quoi pousser à l’exorcisme, revenu de la Grande Guerre malade et drogué, contraint de se soigner au grand air où il finit par se suicider, en 1938, désespéré par la montée de l’autre peste.

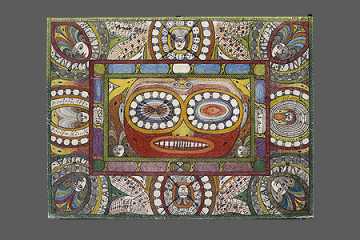

Aussi j’aime le rappel de cette Suisse sauvage et brute, qui réagit à l’accablante quiétude du pays propre-en-ordre, qu’on retrouve dans la salle du musée de Berne réservée au phénoménal Wölffli, génial timbré dont les énumérations chiffrées des multimondes, enregistrées, tombent du plafond tandis que la passante et le passant déchiffrent son imagerie délirante.

Adolf Wölffli, Robert Walser, Aloyse, Louis Soutter: autant d’ahuris sublimes qui ne se sont jamais associés à aucun groupe mais dont le primitivisme fait écho à celui des Kirchner et de ses pairs.

Adolf Wölffli, Robert Walser, Aloyse, Louis Soutter: autant d’ahuris sublimes qui ne se sont jamais associés à aucun groupe mais dont le primitivisme fait écho à celui des Kirchner et de ses pairs.

Après cette folie fiévreuse et la brève révérence faite au passage à la fontaine phallique mi-roche mi-cresson de Meret Oppenheim, nulle vision ne pouvait être plus apaisante, au milieu de l’aire de la Place Fédérale, jouxtant le Palais du Gouvernement d’improbable architecture vert-de-gris, que celui de ce bambin tout nu jouant comme un putto de Guido Reni parmi les fusées d’eau à jets de hauteur variée mimant probablement les alternances de la ferveur démocratique en pays neutre…

C’est en ce lieu même, je me le rappelle, que je vis cet autre spectacle attendrissant d’une Présidente de la Confédération en exercice, socialiste comme l’actuelle, porteuse d’un modeste cabas rempli de commissions et répondant patiemment, sans garde armé, à un groupe d’écoliers appenzellois faisant pèlerinage en ce haut-lieu sous la conduite de leur instit à queue de cheval et culotte de peau… (A suivre)

Ernst Ludwig Kirchner, Paysage des Grisons.

Adolf Wölffli.

Adolf Wölffli. Saint-Adolf portant des lunettes noires entre les villes géantes de Niess et Mia

-

Lectures au fil de L'Aire (2)

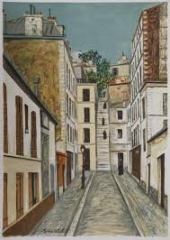

(En mémoire de Michel Moret)La Chasse au cerf, roman-cathédrale de Romain Debluë.Unique: c'est ce qui distingue l’apparition de La Chasse au cerf de Romain Debluë sur la scène littéraire romande, et française et francophone aussi bien, qui pourrait à la rigueur (par ses dimensions symphoniques et sa thématique spirituelle) rappeler les 590 pages de L’Été des sept dormants de Jacques Mercanton, d’une tournure plus romantique cependant que néo-classique, ou plus explicitement, malgré leur inspiration nietzschéenne majeure, les 1312 pages du chef-d’oeuvre de Lucien Rebatet, Les Deux étendards, achoppant lui aussi à un grand débat entre athéisme et croyance entre deux jeunes amis – Michel l’agnostique double de l’auteur, et Régis le catholique intégriste - et la jolie Anne-Marie qu’ils se disputent…La chasse au cerf est, selon son auteur, un roman d’apprentissage, à la fois chronique d’une initiation spirituelle et roman d’amours intenses, tant spirituelles que charnelles - à vrai dire plutôt cérébrales et sublimées que sensuellement exprimées.Romain Debluë pense et écrit un peu comme on le faisait au début du XXe siècle, à l’époque de Léon Bloy ou d’André Suarès dont il a souvent les accents enflammés ou fuligineux, les arrêts péremptoires et la morgue parfois méprisante du Juste. Ses personnages sont dans la vingtaine mais se distinguent absolument des jeunes gens de leur génération, son écriture est truffée de tournures ampoulées et de mots obsolètes alternant parfois avec des vocables d’aujourd’hui, entre autres helvétismes surprenants ou cocasses – il ose écrire le mot méclette -, on est ici dans l’anachronisme complet, tout au moins en apparence, et l’on présume que beaucoup des lectrices et des lecteurs tombant sur les 1044 pages de ce livre à la fois fascinant et rebutant, en laisseront tomber la lecture, noyés par le monceau de références et de citations aux philosophes Hegel ou Heidegger, aux écrivains Malraux ou de Bernanos, aux mystiques Catherine de Sienne Jean de La Croix, etc.Le protagoniste, Paul Savioz, probable double littéraire de l’auteur, est un jeune Helvète débarquant à Paris de nos jours pour y faire des études d’histoire après une licence en lettres peu satisfaisante à l’université de Lausanne. On pense en passant au roman de Ramuz Aimé Pache peintre vaudois pour ce qui touche à l’installation parisienne de ce bon fils d'excellente parents très féru d'études, au point que la matière de celles-ci déborde bientôt de toute part et submerge la part existentielle quotidienne des personnages.C’est dire que le roman accouche d’un essai et que la plupart des conversations du protagoniste et de ses amis seront des manières de dissertations truffées voire saturées de citations parfois latines et pas toujours traduites, cela constituant l’un des aspects les plus problématiques du livre ou, plus exactement, de sa lecture.Dès son arrivée à Paris, rue du Bac, dans le septième arrondissement, Paul Savioz fait la connaissance, sur le même palier où ils habitent, d’un jeune Français de son âge, venu d'Orléans, la dégaine avantageuse du Jeune homme au chapeau rouge du Titien, prénom Justin, étudiant en philosophie agnostique, compagnon d’une tourbillonnante Marion, Parisienne volubile et elle aussi ferrée en philo, charmante illico quoique non moins agaçante au premier déboulé - joli personnage...À ces deux comparses s’en ajouteront quelques autres dans la foulée : un Guillaume catholique non moins qu’original, savant et sympa, spécialiste avéré du Grand Siècle; puis une Françoise illico sublime et poursuivant elle aussi des études peu convenues (notamment sur la mystique de Salvador Dali), ou encore un Russe au prénom de Nicolas passionné par la pensée de Blaise Pascal – cela pour la première partie parisienne du roman, après laquelle le retour au pays de Paul Savioz sera l’occasion d’autres rencontres, notamment d’une Émilie aux états d’âme compliqués, sinon désespérés, plus conformes alors au mal du siècle.De l'ensemble du roman, l'on peut dire que ses péripéties romanesques sont moins saillantes que ses innombrables dialogues et autres monologues, la société évoquée par Romain Debluë se réduisant en somme à ses quelques personnages juvéniles, auxquels s’ajoute le trio formé par le bourgeois Martial Odier (d’emblée odieux au narrateur, et jugé trop facilement trop vite à notre goût), son épouse diaphane genre Lady Macbeth évanescente. et le seul enfant du roman en la personne du petit Christophe atteint de leucémie et passionnément attaché à son violon… À relever à ce propos : que Romain Debluë, qui connaît la musique, en parle assez merveilleusement. Mais parler de musique, parler d'art, parler de littérature, parler de poésie, parler de peinture ou de cinéma, parler de philosophie, parler d'amour ou parler de Dieu est une chose, et donner vie à des sentiments, communiquer des émotions, faire vivre des personnages en ronde-bosse est autre chose...Les pièges du sublimeC'est que, plus encore qu’un récit d’initiation, La chasse au cerf l’est d’une conversion, dont la fin touche à l’édification explicite, au dam du roman. Il faut quelque 600 pages à Paul Savioz pour que lui soit révélée « la vérité », un peu comme il advint à Paul Claudel rencontrant Dieu derrière une colonne de Notre-Dame, et voici l’hymne qui en résulte : « Ô l’heure de l’éveil ! Ô l’heure où le matin splendide pénètre dans la vie d’un homme, et fait toute chose nouvelle, et lui surtout ! Ô l’heure où s’évapore le mauvais rêve avec la sale nuit qui l’avait engendré ! Ô l’heure où l’âme altérée s’emplit de lumière, et la boit comme les eaux vives ! Ô l’heure où l’oreille, comme de l’enfant jadis, se tend vers la musique du monde, et vers le chant des choses ! »Sublime envolée, et qui envoie bouler les sceptiques : « Il y a , un peu partout éparpillés, de nombreux désolants crédules de l’idée selon quoi l’âme s’assombrit et s’étrique lorsque pénètre dans elle la foi ». Alors que Paul, tout à l’inverse , sent son âme s’évaser comme un arbre immense » et devenir l’homme nouveau prêt à poursuivre le chemin du pèlerin sur 444 autres pages…Et le roman là-dedans ? Disons que Dieu y devient son copilote forcé, limitant d’autant la liberté de l'auteur, voire sa crédibilité pour ce qui touche à certains de ses personnages. Par contraste absolu (tout y devient absolu), L’Ennemi y surgit en effet, sous les traits d’un démon caricatural , en la personne de Martial Odier, méchant capitaliste voué au culte de Mammon (brrr) père du petit Christophe qui s’est dit ennemi de la musique et se pose en Adversaire démoniaque alors que son enfant chéri vient de mourir à l'hôpital. Et vous croyez, jeune homme, que nous allons gober ça ? L’on aura beau citer Bernanos ou Dostoïevski, mais non : ça ne passe pas.Passe donc l’essai juvénile souvent éblouissant. Passe le poème en prose aux pages étincelantes. Mais quant au mystère de l’incarnation : le roman n’y est pas, ou pas encore dans ce fol ouvrage où il y a en somme « trop », comme s'en doute d'ailleurs Paul Savioz lui-même : trop de tout, trop de trop, vraiment too much, mais peut-être pas tout à fait assez de coeur en partage, pas assez de corps et de chair, pas assez d'odeurs, pas assez d’âme simple pour que vive, vibre et respire le roman…Romain Debluë. La Chasse au cerf, 1044p. L'Aire, 2023.

(En mémoire de Michel Moret)La Chasse au cerf, roman-cathédrale de Romain Debluë.Unique: c'est ce qui distingue l’apparition de La Chasse au cerf de Romain Debluë sur la scène littéraire romande, et française et francophone aussi bien, qui pourrait à la rigueur (par ses dimensions symphoniques et sa thématique spirituelle) rappeler les 590 pages de L’Été des sept dormants de Jacques Mercanton, d’une tournure plus romantique cependant que néo-classique, ou plus explicitement, malgré leur inspiration nietzschéenne majeure, les 1312 pages du chef-d’oeuvre de Lucien Rebatet, Les Deux étendards, achoppant lui aussi à un grand débat entre athéisme et croyance entre deux jeunes amis – Michel l’agnostique double de l’auteur, et Régis le catholique intégriste - et la jolie Anne-Marie qu’ils se disputent…La chasse au cerf est, selon son auteur, un roman d’apprentissage, à la fois chronique d’une initiation spirituelle et roman d’amours intenses, tant spirituelles que charnelles - à vrai dire plutôt cérébrales et sublimées que sensuellement exprimées.Romain Debluë pense et écrit un peu comme on le faisait au début du XXe siècle, à l’époque de Léon Bloy ou d’André Suarès dont il a souvent les accents enflammés ou fuligineux, les arrêts péremptoires et la morgue parfois méprisante du Juste. Ses personnages sont dans la vingtaine mais se distinguent absolument des jeunes gens de leur génération, son écriture est truffée de tournures ampoulées et de mots obsolètes alternant parfois avec des vocables d’aujourd’hui, entre autres helvétismes surprenants ou cocasses – il ose écrire le mot méclette -, on est ici dans l’anachronisme complet, tout au moins en apparence, et l’on présume que beaucoup des lectrices et des lecteurs tombant sur les 1044 pages de ce livre à la fois fascinant et rebutant, en laisseront tomber la lecture, noyés par le monceau de références et de citations aux philosophes Hegel ou Heidegger, aux écrivains Malraux ou de Bernanos, aux mystiques Catherine de Sienne Jean de La Croix, etc.Le protagoniste, Paul Savioz, probable double littéraire de l’auteur, est un jeune Helvète débarquant à Paris de nos jours pour y faire des études d’histoire après une licence en lettres peu satisfaisante à l’université de Lausanne. On pense en passant au roman de Ramuz Aimé Pache peintre vaudois pour ce qui touche à l’installation parisienne de ce bon fils d'excellente parents très féru d'études, au point que la matière de celles-ci déborde bientôt de toute part et submerge la part existentielle quotidienne des personnages.C’est dire que le roman accouche d’un essai et que la plupart des conversations du protagoniste et de ses amis seront des manières de dissertations truffées voire saturées de citations parfois latines et pas toujours traduites, cela constituant l’un des aspects les plus problématiques du livre ou, plus exactement, de sa lecture.Dès son arrivée à Paris, rue du Bac, dans le septième arrondissement, Paul Savioz fait la connaissance, sur le même palier où ils habitent, d’un jeune Français de son âge, venu d'Orléans, la dégaine avantageuse du Jeune homme au chapeau rouge du Titien, prénom Justin, étudiant en philosophie agnostique, compagnon d’une tourbillonnante Marion, Parisienne volubile et elle aussi ferrée en philo, charmante illico quoique non moins agaçante au premier déboulé - joli personnage...À ces deux comparses s’en ajouteront quelques autres dans la foulée : un Guillaume catholique non moins qu’original, savant et sympa, spécialiste avéré du Grand Siècle; puis une Françoise illico sublime et poursuivant elle aussi des études peu convenues (notamment sur la mystique de Salvador Dali), ou encore un Russe au prénom de Nicolas passionné par la pensée de Blaise Pascal – cela pour la première partie parisienne du roman, après laquelle le retour au pays de Paul Savioz sera l’occasion d’autres rencontres, notamment d’une Émilie aux états d’âme compliqués, sinon désespérés, plus conformes alors au mal du siècle.De l'ensemble du roman, l'on peut dire que ses péripéties romanesques sont moins saillantes que ses innombrables dialogues et autres monologues, la société évoquée par Romain Debluë se réduisant en somme à ses quelques personnages juvéniles, auxquels s’ajoute le trio formé par le bourgeois Martial Odier (d’emblée odieux au narrateur, et jugé trop facilement trop vite à notre goût), son épouse diaphane genre Lady Macbeth évanescente. et le seul enfant du roman en la personne du petit Christophe atteint de leucémie et passionnément attaché à son violon… À relever à ce propos : que Romain Debluë, qui connaît la musique, en parle assez merveilleusement. Mais parler de musique, parler d'art, parler de littérature, parler de poésie, parler de peinture ou de cinéma, parler de philosophie, parler d'amour ou parler de Dieu est une chose, et donner vie à des sentiments, communiquer des émotions, faire vivre des personnages en ronde-bosse est autre chose...Les pièges du sublimeC'est que, plus encore qu’un récit d’initiation, La chasse au cerf l’est d’une conversion, dont la fin touche à l’édification explicite, au dam du roman. Il faut quelque 600 pages à Paul Savioz pour que lui soit révélée « la vérité », un peu comme il advint à Paul Claudel rencontrant Dieu derrière une colonne de Notre-Dame, et voici l’hymne qui en résulte : « Ô l’heure de l’éveil ! Ô l’heure où le matin splendide pénètre dans la vie d’un homme, et fait toute chose nouvelle, et lui surtout ! Ô l’heure où s’évapore le mauvais rêve avec la sale nuit qui l’avait engendré ! Ô l’heure où l’âme altérée s’emplit de lumière, et la boit comme les eaux vives ! Ô l’heure où l’oreille, comme de l’enfant jadis, se tend vers la musique du monde, et vers le chant des choses ! »Sublime envolée, et qui envoie bouler les sceptiques : « Il y a , un peu partout éparpillés, de nombreux désolants crédules de l’idée selon quoi l’âme s’assombrit et s’étrique lorsque pénètre dans elle la foi ». Alors que Paul, tout à l’inverse , sent son âme s’évaser comme un arbre immense » et devenir l’homme nouveau prêt à poursuivre le chemin du pèlerin sur 444 autres pages…Et le roman là-dedans ? Disons que Dieu y devient son copilote forcé, limitant d’autant la liberté de l'auteur, voire sa crédibilité pour ce qui touche à certains de ses personnages. Par contraste absolu (tout y devient absolu), L’Ennemi y surgit en effet, sous les traits d’un démon caricatural , en la personne de Martial Odier, méchant capitaliste voué au culte de Mammon (brrr) père du petit Christophe qui s’est dit ennemi de la musique et se pose en Adversaire démoniaque alors que son enfant chéri vient de mourir à l'hôpital. Et vous croyez, jeune homme, que nous allons gober ça ? L’on aura beau citer Bernanos ou Dostoïevski, mais non : ça ne passe pas.Passe donc l’essai juvénile souvent éblouissant. Passe le poème en prose aux pages étincelantes. Mais quant au mystère de l’incarnation : le roman n’y est pas, ou pas encore dans ce fol ouvrage où il y a en somme « trop », comme s'en doute d'ailleurs Paul Savioz lui-même : trop de tout, trop de trop, vraiment too much, mais peut-être pas tout à fait assez de coeur en partage, pas assez de corps et de chair, pas assez d'odeurs, pas assez d’âme simple pour que vive, vibre et respire le roman…Romain Debluë. La Chasse au cerf, 1044p. L'Aire, 2023. -

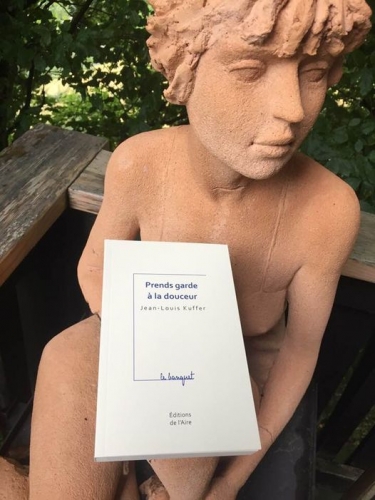

Hommage au passeur de lumière

Grande tristesse en ce Noël, où notre éditeur et ami Michel Moret nous a quittés brutalement, victime d'un AVC à la veille de ses 80 ans.Timonier des éditions de L'Aire depuis 45 ans, infatigable passeur de l'édition romande aux curiosités proportionnées à sa générosité de paysan du ciel débonnaire et profond à la fois, Michel avait publié plus de 1500 livres et ses projets foisonnaient à l'avenant.Dans le sillage du grand Ramuz, de Maurice Chappaz l'inspiré des hauts valaisans, de Jacques Mercanton l'humaniste européen, d'Alice Rivaz et de Monique Saint-Hélier qu'il avait honorées autant que Janine Massard ou Yvette Z'Graggen, de Gaston Cherpillod ou de Jacques Chessex, entre tant d'autres, jusqu'à l'extravagant benjamin que figurait Romain Debluë avec son pavé saisissant de La Chasse au cerf - acte de courage particulier de l'éditeur acrobate - Michel Moret avait filtré ses propres pensées et variations dans quelques petits écrits qui nous le gardent combien présent.La lumière vient en ce bas mondeà proportion de nos ferveurs…En une douzaine de textes relevant de la nouvelle esquissée, du récit bref ou de la libre gamberge, Michel Moret le passeur se fait, à l’écrit, ventriloque malicieux ou plus sentencieux de personnages en quête de lumière, qui nous ressemblent autant qu’il est leur semblable…Ce sont des petites histoires de presque rien du tout qui nous ramènent, et parfois beaucoup, à nos vies, à la vôtre, à la mienne, à celles d’un peu toutes celles et ceux qui se rappellent ce qu’il y a eu de bien ou de moins bien dans leur existence : ce qui les a rempli de joie ou leur a fait sentir le vide et la solitude, la lumière du ciel quand tout allait bien et son manque quand ça se gâtait.Voici donc Armando le Rital et Carla la femme de joie, Samantha la voluptueuse et le couple imprévu d’Yves et d’Yvette, entre autres anti-héros de la famille Tout-le-monde qu’on ne saurait dire pour autant des gens « sans qualités ».De fait, et pour ordinaires qu’ils soient en apparence, les personnages que Michel Moret tire de son chapeau de narrateur, à moins que ce ne soit de sa cuisse jupitérienne, ne sont pas des nuls pour autant sous le regard de l’auteur en quête lui-même de lumière, qui donne sa chance, à chacune et chacun, de nous surprendre contre toute attente à l’enseigne d’une espèce de sagesse populaire à la fois flottante et bien réelle.Armando, par exemple, le secundo de Lumière de l’homme, première nouvelle du recueil. Armando, fils probable de ceux qu’on appelait naguère les saisonniers et petit-fils de solides Piémontais peut-être restés au pays et posant sur une photo qu’il retrouve dans un album, est aujourdh’ui employé dans une compagnie d’assurances, possède une Opel Rekord ou une Toyota Cressida et une télé qui lui permet de regarder des films délassants et les matchs de la Juve. Sur la photo, il remarque la dignité de la pose de son nonno, avant de relever, dans son miroir, une certaine dureté de ses propres traits, qui remontent probablement au Piémont.Mais qu’est-ce donc qui a changé ? Armando n’est pas sans idées, notamment en matière politique, mais en l’occurrence il se montre tout personnel, estimant que l’inégalité sociale tient surtout à la manière d’occuper son temps libre. Si vous lui demandez si c’était mieux avant, du temps de la Mamma et du nonno, il répond que non, vu qu’à l’époque « ils » n’avaient pas le choix. Mais est-on mieux avancé aujourd’hui ? On sent qu’il n’en est pas sûr, mais il n’en pense pas moins que le problème tient au fait que l’homme ne sait pas ce qui est bon pour lui. Voilà pour Armando : trois pages à peine et c’est un début de monde...Liberté de la fictionContrairement à ce qu’on croit parfois, l’écrivain n’en dit pas forcément plus dans ses récits autobiographiques que dans la fiction, dont les truchements lui permettent souvent plus de liberté. Aragon parlait de « mentir vrai », et c’est comme ça aussi que Michel Moret dit probablement plus de choses de lui-même, par le biais de ses personnages, que lorsqu’il nous balance ses opinions en fin de course dans ses Pensées crépusculaires.La fiction permet d’aller un peu partout, comme dans ce village levantin où le narrateur, avec la belle Samantha, se fait asperger du contenu d’une soupière par une mégère à sa fenêtre – c’est un classique des contes orientaux – avant que Samantha ne lui révèle que c’est là une vengeance de l’épouse légitime jalouse du médecin Selim dont elle-même fut la maîtresse bénéficiaire d’un énorme héritage comme il n’y en a, là encore, que dans les contes de Schéhérazade. Or Selim, dans la foulée, aura eu le temps de lui recommander de ne jamais céder à la jalousie.Histoire de détendre l’atmosphère...La fiction, depuis Rabelais, a développé une composante décisive dans la meilleure santé des nations soumise à la thérapie littéraire, et c’est ce qu’on appelle l’humour dont le regretté Milan Kundera a fait un usage constant – Kundera le premier à rappeler l’importance du rire selon le même Rabelais, paroissien débonnaire de l’Abbaye de Thélème connu sur Facebook sous le pseudo d’Alcofribas Nasier.À propos d’Internet, c’est par un site de rencontre que le prénommé Yves, dans la nouvelle intitulée Insupportable liberté, rencontre la prénommée Yvette alors qu’il attendait une certaine dame Siran, laquelle a visiblement laissé tomber – et cela tombe bien en effet, même si les liaisons hasardeuses ne sont pas forcément plus heureuses que les mariages arrangés ou les réussites conjugales momentanées - tout étant possible dans l'existence, même le meilleur...La fiction ne convient guère à la pensée unique, même si celle-ci en est une, qui finit en impasse. La pensée unique, qui a sa morale punitive et ses jugements sans appel, n’aura jamais été capable d’une autre littérature que celle de la propagande et de la dogmatique, dont la sagesse des nations se gausse sous l’arbre à paroles ou au café du commerce - voilà ce qu'on lit aussi entre les lignes de l'opuscule.Paroles de passeurLes petits récits et nouvelles de Besoin de lumière ne sont, je l’ai dit, que des esquisses ou des croquis, de fines pointes d’îlots pourtant rattachés à un socle solide qu’on pourrait nommer simplement le continent Littérature.Qu’unetelle cite Pascal ou qu’untel évoque Edmond Gilliard ramène évidemment aux lectures de l’auteur, dont les emprunts sont à l’avenant, tel le plus délicieux qu’il prétend (à vérifier tout de même) un proverbe siamois : « Les mots qu’on n’a pas dits sont des fleurs de silence »…Michel Moret a publié récemment une réédition de Raison d’être de l’immense Ramuz, préfacée par le jeune Romain Debluë, lui-même constituant la dernière découverte notable de l’éditeur avec son roman-cathédrale La Chasse au cerf.L’on remarquera alors que la couverture même de Besoin de lumière, signée Pietro Sarto, renvoie à une phrase de Raison d’être avec son coteau de Lavaux baigné de lumière intemporelle, reliant nos paysages les plus familiers à un pays terrien de partout où les humains pleins de défauts et de qualités seraient plus fraternels, au dam de toute littérature nationale ou pire : nationaliste: Ainsi, « qu’il existe une fois, grâce à nous, un livre, un chapitre, une simple phrase, qui n’aient pu être écrits qu’ici, parce que copiés dans une inflexion sur telle courbe de colline ou scandés dans leur rythme par le retour du lac sur les galets d’un beau rivage, quelque part entre Cully et Saint Saphorin – que ce peu de chose voie le jour, et nous nous sentirons absous»…Michel Moret. Besoin de lumière. Editions de L’Aire, 75p. 2023.

Grande tristesse en ce Noël, où notre éditeur et ami Michel Moret nous a quittés brutalement, victime d'un AVC à la veille de ses 80 ans.Timonier des éditions de L'Aire depuis 45 ans, infatigable passeur de l'édition romande aux curiosités proportionnées à sa générosité de paysan du ciel débonnaire et profond à la fois, Michel avait publié plus de 1500 livres et ses projets foisonnaient à l'avenant.Dans le sillage du grand Ramuz, de Maurice Chappaz l'inspiré des hauts valaisans, de Jacques Mercanton l'humaniste européen, d'Alice Rivaz et de Monique Saint-Hélier qu'il avait honorées autant que Janine Massard ou Yvette Z'Graggen, de Gaston Cherpillod ou de Jacques Chessex, entre tant d'autres, jusqu'à l'extravagant benjamin que figurait Romain Debluë avec son pavé saisissant de La Chasse au cerf - acte de courage particulier de l'éditeur acrobate - Michel Moret avait filtré ses propres pensées et variations dans quelques petits écrits qui nous le gardent combien présent.La lumière vient en ce bas mondeà proportion de nos ferveurs…En une douzaine de textes relevant de la nouvelle esquissée, du récit bref ou de la libre gamberge, Michel Moret le passeur se fait, à l’écrit, ventriloque malicieux ou plus sentencieux de personnages en quête de lumière, qui nous ressemblent autant qu’il est leur semblable…Ce sont des petites histoires de presque rien du tout qui nous ramènent, et parfois beaucoup, à nos vies, à la vôtre, à la mienne, à celles d’un peu toutes celles et ceux qui se rappellent ce qu’il y a eu de bien ou de moins bien dans leur existence : ce qui les a rempli de joie ou leur a fait sentir le vide et la solitude, la lumière du ciel quand tout allait bien et son manque quand ça se gâtait.Voici donc Armando le Rital et Carla la femme de joie, Samantha la voluptueuse et le couple imprévu d’Yves et d’Yvette, entre autres anti-héros de la famille Tout-le-monde qu’on ne saurait dire pour autant des gens « sans qualités ».De fait, et pour ordinaires qu’ils soient en apparence, les personnages que Michel Moret tire de son chapeau de narrateur, à moins que ce ne soit de sa cuisse jupitérienne, ne sont pas des nuls pour autant sous le regard de l’auteur en quête lui-même de lumière, qui donne sa chance, à chacune et chacun, de nous surprendre contre toute attente à l’enseigne d’une espèce de sagesse populaire à la fois flottante et bien réelle.Armando, par exemple, le secundo de Lumière de l’homme, première nouvelle du recueil. Armando, fils probable de ceux qu’on appelait naguère les saisonniers et petit-fils de solides Piémontais peut-être restés au pays et posant sur une photo qu’il retrouve dans un album, est aujourdh’ui employé dans une compagnie d’assurances, possède une Opel Rekord ou une Toyota Cressida et une télé qui lui permet de regarder des films délassants et les matchs de la Juve. Sur la photo, il remarque la dignité de la pose de son nonno, avant de relever, dans son miroir, une certaine dureté de ses propres traits, qui remontent probablement au Piémont.Mais qu’est-ce donc qui a changé ? Armando n’est pas sans idées, notamment en matière politique, mais en l’occurrence il se montre tout personnel, estimant que l’inégalité sociale tient surtout à la manière d’occuper son temps libre. Si vous lui demandez si c’était mieux avant, du temps de la Mamma et du nonno, il répond que non, vu qu’à l’époque « ils » n’avaient pas le choix. Mais est-on mieux avancé aujourd’hui ? On sent qu’il n’en est pas sûr, mais il n’en pense pas moins que le problème tient au fait que l’homme ne sait pas ce qui est bon pour lui. Voilà pour Armando : trois pages à peine et c’est un début de monde...Liberté de la fictionContrairement à ce qu’on croit parfois, l’écrivain n’en dit pas forcément plus dans ses récits autobiographiques que dans la fiction, dont les truchements lui permettent souvent plus de liberté. Aragon parlait de « mentir vrai », et c’est comme ça aussi que Michel Moret dit probablement plus de choses de lui-même, par le biais de ses personnages, que lorsqu’il nous balance ses opinions en fin de course dans ses Pensées crépusculaires.La fiction permet d’aller un peu partout, comme dans ce village levantin où le narrateur, avec la belle Samantha, se fait asperger du contenu d’une soupière par une mégère à sa fenêtre – c’est un classique des contes orientaux – avant que Samantha ne lui révèle que c’est là une vengeance de l’épouse légitime jalouse du médecin Selim dont elle-même fut la maîtresse bénéficiaire d’un énorme héritage comme il n’y en a, là encore, que dans les contes de Schéhérazade. Or Selim, dans la foulée, aura eu le temps de lui recommander de ne jamais céder à la jalousie.Histoire de détendre l’atmosphère...La fiction, depuis Rabelais, a développé une composante décisive dans la meilleure santé des nations soumise à la thérapie littéraire, et c’est ce qu’on appelle l’humour dont le regretté Milan Kundera a fait un usage constant – Kundera le premier à rappeler l’importance du rire selon le même Rabelais, paroissien débonnaire de l’Abbaye de Thélème connu sur Facebook sous le pseudo d’Alcofribas Nasier.À propos d’Internet, c’est par un site de rencontre que le prénommé Yves, dans la nouvelle intitulée Insupportable liberté, rencontre la prénommée Yvette alors qu’il attendait une certaine dame Siran, laquelle a visiblement laissé tomber – et cela tombe bien en effet, même si les liaisons hasardeuses ne sont pas forcément plus heureuses que les mariages arrangés ou les réussites conjugales momentanées - tout étant possible dans l'existence, même le meilleur...La fiction ne convient guère à la pensée unique, même si celle-ci en est une, qui finit en impasse. La pensée unique, qui a sa morale punitive et ses jugements sans appel, n’aura jamais été capable d’une autre littérature que celle de la propagande et de la dogmatique, dont la sagesse des nations se gausse sous l’arbre à paroles ou au café du commerce - voilà ce qu'on lit aussi entre les lignes de l'opuscule.Paroles de passeurLes petits récits et nouvelles de Besoin de lumière ne sont, je l’ai dit, que des esquisses ou des croquis, de fines pointes d’îlots pourtant rattachés à un socle solide qu’on pourrait nommer simplement le continent Littérature.Qu’unetelle cite Pascal ou qu’untel évoque Edmond Gilliard ramène évidemment aux lectures de l’auteur, dont les emprunts sont à l’avenant, tel le plus délicieux qu’il prétend (à vérifier tout de même) un proverbe siamois : « Les mots qu’on n’a pas dits sont des fleurs de silence »…Michel Moret a publié récemment une réédition de Raison d’être de l’immense Ramuz, préfacée par le jeune Romain Debluë, lui-même constituant la dernière découverte notable de l’éditeur avec son roman-cathédrale La Chasse au cerf.L’on remarquera alors que la couverture même de Besoin de lumière, signée Pietro Sarto, renvoie à une phrase de Raison d’être avec son coteau de Lavaux baigné de lumière intemporelle, reliant nos paysages les plus familiers à un pays terrien de partout où les humains pleins de défauts et de qualités seraient plus fraternels, au dam de toute littérature nationale ou pire : nationaliste: Ainsi, « qu’il existe une fois, grâce à nous, un livre, un chapitre, une simple phrase, qui n’aient pu être écrits qu’ici, parce que copiés dans une inflexion sur telle courbe de colline ou scandés dans leur rythme par le retour du lac sur les galets d’un beau rivage, quelque part entre Cully et Saint Saphorin – que ce peu de chose voie le jour, et nous nous sentirons absous»…Michel Moret. Besoin de lumière. Editions de L’Aire, 75p. 2023. -

Lectures au fil de L'Aire (1)