Une série alémanique diffusée à l’international, Neumatt, et deux livres de grande qualité, Faire paysan de Blaise Hofmann et Les sources de Marie-Hélène Lafon, constituent trois approches d’une réalité souvent problématique voire douloureuse à de multiples égards, mais qui restera, à l’avenir, notre affaire à tous…

Une série alémanique diffusée à l’international, Neumatt, et deux livres de grande qualité, Faire paysan de Blaise Hofmann et Les sources de Marie-Hélène Lafon, constituent trois approches d’une réalité souvent problématique voire douloureuse à de multiples égards, mais qui restera, à l’avenir, notre affaire à tous…

« La Suisse trait sa vache et vit paisiblement », écrivait Victor Hugo dans La légende des siècles, et la formule – cliché obsolète pour d’aucuns mais qu’on aurait tort de rejeter avec mépris, comme l’a compris Isabelle-Loyse Gremaud qui en a fait le titre (assorti d’un point d’interrogation…) d’un spectacle-témoignage auquel ont participé une trentaine d’agriculteurs de nos régions et qui tourna en Suisse romande il y a deux ou trois ans de ça.

Or cette même citation réapparaît dans le dernier livre de Blaise Hofmann, intitulé Faire paysan, relançant lui aussi le dialogue avec quelques paysans de sa connaissance, et j’y ajouterai ici trois vers en bonus: « La Suisse trait sa vache et vit paisiblement. / Sa blanche liberté s’adosse au firmament », et en début de strophe : « La Suisse dans l’histoire aura le dernier mot. / Puisqu’elle est deux fois grande, étant pauvre, et là-haut ; / Puisqu’elle a sa montagne et qu’elle a sa cabane »…

Dans la foulée des anti-clichés farouches, je me rappelle en outre le vif agacement de certaine ministre de la culture lausannoise à la seule évocation de la formule fameuse de notre cher Gilles pour qui Lausanne était « une belle paysanne qui a fait ses humanités ».

Comme s’il y avait honte à cela ! Et comme s’il n’y avait pas du vrai dans ce raccourci malicieux de poète : comme si, même citadins de naissance, nous n’avions pas tous des liens filiaux, même lointains, avec des aïeux paysans, comme si Les petites fugues d’Yves Yersin, et Pipe son valet de ferme, ou L’âme sœur, chef-d’œuvre de Fredi M. Murer, ne participaient pas de la même culture de souche terrienne – comme si la énième interprétation du Ranz des vaches, à la Fêtes des vignerons, ne nous tirait pas, à toutes et tous, des larmes qui n’ont rien pour autant de chauvin. Et pas besoin, au demeurant, de «faire paysan» pour le ressentir. Mais lire Faire paysan de Blaise Hofmann devrait relever du « devoir citoyen », comme on le dit aujourd’hui pompeusement, à programmer dans les écoles et les universités pour sa formidable synthèse, à la fois subjective et très documentée – chiffres éloquents à l’appui-, appelant au débat pacificateur.

Entre la chaise d’écrivain et le botte-cul…

« Faire paysan » n’est pas une pose ou une posture : c’est un métier. Blaise Hofmann, fils et petit-fils de paysan, a connu la campagne par le nez avant de la reconnaître par son intelligence sensible et son esprit d’investigation. Comme celle de beaucoup d’entre nous, la mémoire de son enfance est pleine d’odeurs, avec celle, en premier lieu, du fumier-roi.

C’est en évoquant son grand-père le Bernois, débarqué de son Belpberg natal chez les « Welches » et fier de son fumier « à la bernoise », aujourd’hui remplacé par une place de parking, que Blaise Hofmann amorce son travail de mémoire englobant ses souvenirs personnels et l’aperçu détaillé d’une évolution dont quelques chiffres précisent l’accélération : « En 1905, il y avait 243.000 exploitations en Suisse. L’agriculture concernait 30% de la population. En 1950, elle représentait encore 20% de la population. En 1970, plus que 6,7%. En 2003, 3%. En 2021, il subsiste 48.864 exploitations, soit 2% de la population. Depuis dix ans, 1500 fermes disparaissent chaque année. Quatre par jour ».

De quoi désespérer ou se réfugier dans les images d’un passé maquillé en idylle ? Telle n’est pas du tout la conclusion de Blaise Hofmann au terme de ses nombreuses et souvent belles et enrichissantes rencontres, témoignages parfois contradictoires voire vifs (les sujets qui fâchent ou divisent les générations), au gré desquels s’incarnent les thèmes relevant de l’économie et de la politique, également éclairés par de nombreuses lectures technique ou littéraires, l’écrivain se faisant tantôt historien et tantôt polémiste (mais toujours nuancé), chroniqueur et poète au verbe limpide.

Une réconciliation difficile

Comme on ne cesse de le constater, et que confirment les votations populaires : le clivage ville-campagne ne cesse de s’accentuer dans notre pays, et les préjugés négatifs réciproques, et autres malentendus ne cessent d’altérer les discussions.

Réaliste de bonne volonté, Hofmann ne dore pas la pilule, ni ne fait dans l’abstrait idéologique, moins encore dogmatique. Non sans obstacles (pudeur, méfiance de celui qui s’est senti trahi par un reportage télévisé auquel il a participé, etc.), il fait parler les gens, les écoute, compare les expériences, en transmet la substance. « Faire paysan », lui dit un jeune qui débute dans le métier, « c’est travailler plus que tout le monde et gagner moins que tout le monde pour nourrir des gens qui croient qu’on les empoisonne ».

Mais c’est, aussi, auprès de (plus ou moins) jeunes agriculteurs entreprenants – femmes et hommes cela va sans dire – que notre enquêteur trouve des raisons de ne pas désespérer.

Et d’introduire ces braves : « Il existe plusieurs types de paysans. Il y a le « résigné », un besogneux qui s’acharne dans ses choix, dans le déni de la situation actuelle. Il y a le « nostalgique », un désillusionné qui espère en secret la chute du système et le retour de l’ordre ancien lors de la prochaine grande crise mondiale. Enfin il y a « l’entrepreneur », celui qui a compris les règles su système en vigueur et travaille à y trouver sa place, à répondre aux attentes de la population, en inventant une nouvelle manière de faire. Et voici, après d’autres beaux exemples, Nicolas Pavillard et son entreprise collective, ou voilà le trentenaire Alix Pécoud aux vues largement ouvertes sur le monde en devenir où la qualité primera sur la quantité à tout prix, ou encore c’est Anne Chenevard la courageuse qui envoie promener Migros Suisse et autres distributeurs à marges éhontées ; ce sont les animateurs de la Ferme des Savanes, ou c’est Urs Marti l’écolo « dont le lait végétal n’émet aucun méthane et ne fait souffrir aucun animal », etc. Dans le sillage des figures de haute volée à la Fernand Cuche, également rencontré par Blaise Hofmann, ces divers personnages illustrent la variété des «réponses» à une situation dont l’avenir est aussi «notre affaire», selon l’expression de Denis de Rougemont…

Le chapitre le plus sombre, et le plus émouvant de Faire paysan, est consacré à ceux qui, n’en pouvant plus, ont choisi de se donner la mort, et c’est là qu’en est arrivé, aussi, le paysan Kurt Wyss, très endetté et trompé par sa femme, dont la série alémanique Neumatt (à voir sur Netflix) retrace, en huit épisodes, les tribulations de la famille confrontée à la succession, avec la grand-mère qui s’accroche au domaine et l’épouse prête à céder celui-ci à la commune qui lui en offre plusieurs millions.

Marquant immédiatement le contraste brutal entre l’univers urbain mondialisé et néolibéral, qu’incarne le fils aîné Michi - cadre dans une boîte de gestion d’entreprises, gay et rêvant de se déployer en Asie ou aux Etats-Unis -, et le monde de la ferme où son frère cadet Lorenz vient de voir naître son premier veau sous le regard de son père encore vivant, le premier épisode de cette série, signée Sabine Boss et Pierre Monnard, bénéficiant par ailleurs d’une interprétation de tout premier ordre, constitue un véritable concentré des thèmes abordés par Blaise Hofmann.

De fait, le discours qu’improvise la veuve à l’église, contre toute attente - son fils aîné ayant renoncé à s’exprimer -, dit autant le désespoir impuissant de la femme de paysan que sa rage envers son conjoint et, avec des accents soudain polémiques, sa révoltante condition…

Or celle-ci se trouve précisément documentée dans le chapitre de Faire paysan consacré aux suicides de paysans (un taux de 40% supérieur à la moyenne nationale), où l’aumônier Pierre-André Schütz énonce, comme une litanie déchirante, les raisons qui poussent les agriculteurs même débutants à se donner la mort, tels ces quatre jeunes paysans de la même volée de l’école de Grange Verney, en 2015…

Ce qu’il faut pourtant ajouter, à ce sombre tableau, c’est qu’il a son envers lumineux. Le titre du chapitre en question est d’ailleurs Moins de cordes autour des poutres des granges, correspondant à une diminution des suicides de paysans depuis 2018, et l’on se réjouit aussi de la fin heureuse de Neumatt où le fils aîné choisit, contre la volonté de sa mère, de reprendre la ferme avec son frère cadet…

La source, les racines et les mots pour le dire…

Douleurs paysannes était le titre du premier livre de Corinna Bille, dont les nouvelles se passent en Valais, alors que le très âpre et poignant récit de Campagnes de Louis Calaferte se déroule dans le Dauphiné de l’auteur et que Marie-Hélène Lafon situe la ferme isolée de son dernier roman, Les Sources, sur les hautes terres du Cantal, pour faire parler un drame taiseux, comme le Polonais Ladislas Reymont fait parler ses bouseux sans langage dans la fresque des Paysans, aussi mémorable que La terre d’Emile Zola ou que le premier roman de Ramuz, l’inoubliable Aline, et maints autres ouvrages qu’on pourrait dire de la mémoire paysanne, conçus par des « gratte-papier » qui n’ont jamais mis « la main à la pâte », dont une vingtaine, avec ou sans beau style, sont cités dans la bibliographie de Faire paysan.

« Quand on entre dans une étable bien tenue, l’odeur large des bêtes est bonne à respirer, elle nous remet les idées à l’endroit, on est à sa place », écrivait Marie-Hèléne Lafon dans son Joseph (2014), cité par Hofmann qui dit, par ailleurs, avoir été touché par les mots de Gustave Roud dans Campagne perdue, etc.

Dans Les sources, où l’écriture si prodigieusement suggestive de Marie-Hélène Lafon parvient à exprimer ce que n'ose dire la femme de Pierre, qui l’a engrossée dès leur mariage et a commencé de la cogner en même temps, et ce qu'elle ressent dans le silence et la peur, entre ses trois enfants terrifiés, ses sœurs qui ont « leur vie », la tante instruite de son mari qui comprend et s’éloigne, son père à elle qui voit tout et se tait, et sa mère lui reprochant de se laisser aller, de grossir, de ne pas «tenir son rang », de n’être en somme que « ce tas » sur lequel son infernal époux se déchaîne.

Typique de la vie paysanne que cette violence muette ? Évidemment pas ! Et sachons gré, tous tant que nous sommes, «glébeux » ou pas, à ces fichus écrivains à la langue bien pendue, à ces écrivaines bavardes comme des pies, de savoir dire la merveille que c’est aussi de « sentir le sec après la pluie » ou de voir venir, demain, les grandes journées de printemps…

Blaise Hofmann. Faire paysan. Zoé, 2023.

Neumatt. Série de Sabine Boss et Pierre Monnard, à voir sur Netflix.

Marie-Hélène Lafon, Les sources. Buchet-Chastel, 2023.

Ce que John Huston rend admirablement avec son adaptation, dans ce trou de province des années 50 où les rappels à l’ordre foisonnent en grandes pancartes sur fond de dèche et de grossièreté, c’est le ton du roman et le dessin de ses personnages, à commencer par Hazel dont la tension frénétique d’antichrist est portée à l’incandescence par un Brad Dourif sidérant. Dans le même registres des allumés, le faux aveugle de Harry Dean Stanton n’est pas moins inquiétant, face sombre d’une galerie de « grotesques » dont les femmes bien intentionnées, bonnes chrétiennes conventionnelles mais peu douées pour ces « horreurs » mystiques, sont le pendant. De la rose catin que visite Hazel au début du roman, à sa brave logeuse le pressant de l’épouser et découvrant des clous dans ses souliers et un cilice de fil de fer barbelé sous sa chemise, elles ne rompent en rien avec l’étrangeté mystérieuse de ce roman illustrant les dérives extrêmes du puritanisme, dont l’émotion finale qu’il dégage (dans le film autant que dans le livre) est bien moins paradoxal qu’il ne semblait d’abord…

Ce que John Huston rend admirablement avec son adaptation, dans ce trou de province des années 50 où les rappels à l’ordre foisonnent en grandes pancartes sur fond de dèche et de grossièreté, c’est le ton du roman et le dessin de ses personnages, à commencer par Hazel dont la tension frénétique d’antichrist est portée à l’incandescence par un Brad Dourif sidérant. Dans le même registres des allumés, le faux aveugle de Harry Dean Stanton n’est pas moins inquiétant, face sombre d’une galerie de « grotesques » dont les femmes bien intentionnées, bonnes chrétiennes conventionnelles mais peu douées pour ces « horreurs » mystiques, sont le pendant. De la rose catin que visite Hazel au début du roman, à sa brave logeuse le pressant de l’épouser et découvrant des clous dans ses souliers et un cilice de fil de fer barbelé sous sa chemise, elles ne rompent en rien avec l’étrangeté mystérieuse de ce roman illustrant les dérives extrêmes du puritanisme, dont l’émotion finale qu’il dégage (dans le film autant que dans le livre) est bien moins paradoxal qu’il ne semblait d’abord…

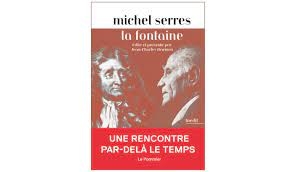

Mélange d’obscures figures et de lumière épurée, la poésie est parfois la voie de la connaissance la plus profonde. La Fontaine est à relire d’une œil neuf, grâce à Michel Serres, et deux artistes-poètes reprennent le chemin de l’animalité sublimée, à la suite de Leonora Carrington. Avec un clin d’œil à Montaigne, qui a fait le bilan de l’ «hommerie»…

Mélange d’obscures figures et de lumière épurée, la poésie est parfois la voie de la connaissance la plus profonde. La Fontaine est à relire d’une œil neuf, grâce à Michel Serres, et deux artistes-poètes reprennent le chemin de l’animalité sublimée, à la suite de Leonora Carrington. Avec un clin d’œil à Montaigne, qui a fait le bilan de l’ «hommerie»…

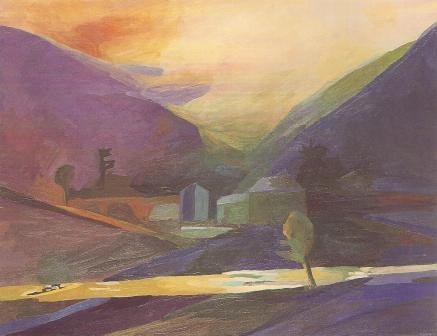

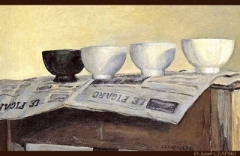

Images: calligraphies et peinture de Fabienne Verdier.

Images: calligraphies et peinture de Fabienne Verdier.

Après La Route apocalyptique et autres romans d’une noirceur éblouissante, Cormac McCarthy nous entraîne au bout de la nuit du XXe siècle dans la foulée d’un solitaire pleurant l’amour de sa vie aux cheveux d’or...

Après La Route apocalyptique et autres romans d’une noirceur éblouissante, Cormac McCarthy nous entraîne au bout de la nuit du XXe siècle dans la foulée d’un solitaire pleurant l’amour de sa vie aux cheveux d’or...

En lecture: The Road. Picador, 307p.

En lecture: The Road. Picador, 307p.

Nouvelles de Hermann Hesse

Nouvelles de Hermann Hesse

Une série alémanique diffusée à l’international, Neumatt, et deux livres de grande qualité, Faire paysan de Blaise Hofmann et Les sources de Marie-Hélène Lafon, constituent trois approches d’une réalité souvent problématique voire douloureuse à de multiples égards, mais qui restera, à l’avenir, notre affaire à tous…

Une série alémanique diffusée à l’international, Neumatt, et deux livres de grande qualité, Faire paysan de Blaise Hofmann et Les sources de Marie-Hélène Lafon, constituent trois approches d’une réalité souvent problématique voire douloureuse à de multiples égards, mais qui restera, à l’avenir, notre affaire à tous…