Livre - Page 25

-

En réalité

Ne plus rien dire enfin:nous avons trop parlé,tout se mêle, les mots,le miel et le fiel noir,au ciel de sang caillé,ce ne sont plus que criset que sanglots hagards...Je vais errant sans poids ;il n’est plus de langueque de bois en cendre,âcre au palais sans lèvres...L’âme se tait, aux mursles slogans effacésne rêvent plus à rien;dans le grand jour obscur :pas un chant de regret ;juste une femme au puits,et son enfant muet...Image: l'ange de Dresde.

Ne plus rien dire enfin:nous avons trop parlé,tout se mêle, les mots,le miel et le fiel noir,au ciel de sang caillé,ce ne sont plus que criset que sanglots hagards...Je vais errant sans poids ;il n’est plus de langueque de bois en cendre,âcre au palais sans lèvres...L’âme se tait, aux mursles slogans effacésne rêvent plus à rien;dans le grand jour obscur :pas un chant de regret ;juste une femme au puits,et son enfant muet...Image: l'ange de Dresde. -

Mater furiosa

À propos de Campagnes de Louis Calaferte

Une sombre beauté se dégage de cet affreux tableau de la vie paysanne, qui me fait penser aux souliers et aux gueules du premier Van Gogh de la glèbe hollandaise. La Marie de Calaferte, dans Campagnes, est un personnage de mater furiosa qui réunit à peu près tous les vices, exacerbés par l’alcool, et pourtant il y a une sorte de grandeur dans sa mesquinerie teigneuse, et comme une dimension dostoïevskienne dans la violence de sa passion destructrice, qui nous la rend presque aussi proche, malgré sa rouerie et sa méchanceté, que son Joanny tout droit et consciencieux, qui s’acharne à planquer l’argent qu’elle lui vole en douce et à réparer tout ce qu’elle dégrade ou démolit à mesure, battant ses enfants dès l’aube, vidant le poivrier dans la soupe et menaçant à tout moment les siens de s’égorger ou de se jeter à l’eau.

On n’aime pas cette sale carne, mais le personnage reste terriblement humain, comme Alceste ou Tartuffe, avec ce mélange d’épique et de comique, mais aussi de faiblesse et de détresse, qui fascine autant sinon plus que les figures de victimes ou de justes.

Plus que la Marie, c’est la condition même de ces paysans pauvres de l’époque de la Grande Guerre qui nous semble cruelle et dégradante, et le constat me rappelle ce qu’on m’a raconté des paysans de notre famille fuyant la terre à la même époque : « Des sept enfants, pas un ne restera sur cette terre à laquelle leur père a consacré sa vie. »

Lorsque, après avoir failli tuer Marie, Joanny se retrouve mourant à ses côtés, elle en arrive à boire encore l’eau de Cologne nécessaire à sa toilette, mais sa propre fin à elle ne manquera pas pour autant de gueule, stupéfiant ceux qui la soignent par le courage qu’elle montre face à la Douleur.

Louis Calaferte. Campagnes. Nouvelles. Denoël. -

Ceux qui monétisent leur influence

Celui dont les images du nombril sont devenues aussi cultes que l’Anus Mundi / Celle qui prône à la fois Chanel et Toyota dans son bain moussant / Ceux qui se font des couilles en or avec les images de leurs triplés devenues porteuses à l’international / Celui qu’enchante cette ubérisation du travail des enfants / Celle qui négocie les vidéos de son fils adoptif devenu la coqueluche du groupe de K-pop Astro / Ceux qui attendent qu’on reconnaisse aussi leurs peluches sympas via le crowdfunding / Celui qui accompagne sa transistion d’une réappropriation du concept de perversion narcissique / Celle qui lisant la BD Gargamelle apprend qu’à l’époque on pouvait accoucher par l’oreille / Ceux qui ont causé pas mal de traumas en cessant de poster sur Insta / Celui qui a installé une webcam open minded dans son confessionnal multigenres / Celle qui se demande s’il y a une vie après Twitter / Ceux qui militent à fond pour leurs sponsors écoresponsables / Celui qui demande à son hamster de sourire à sa rhubarbe / Celle qui presse sa Zoé de trois mois de choisir son camp / Ceux qui ont décidé de ne plus être influencés par leurs parents bios / Celui qui gère la mise en ligne des scanners de sa tumeur / Celle qui demande avant son noviciat s’il y a le wifi au couvent / Ceux qui restent connectés après leur décès qui devrait faire le buzz, etc.

Celui dont les images du nombril sont devenues aussi cultes que l’Anus Mundi / Celle qui prône à la fois Chanel et Toyota dans son bain moussant / Ceux qui se font des couilles en or avec les images de leurs triplés devenues porteuses à l’international / Celui qu’enchante cette ubérisation du travail des enfants / Celle qui négocie les vidéos de son fils adoptif devenu la coqueluche du groupe de K-pop Astro / Ceux qui attendent qu’on reconnaisse aussi leurs peluches sympas via le crowdfunding / Celui qui accompagne sa transistion d’une réappropriation du concept de perversion narcissique / Celle qui lisant la BD Gargamelle apprend qu’à l’époque on pouvait accoucher par l’oreille / Ceux qui ont causé pas mal de traumas en cessant de poster sur Insta / Celui qui a installé une webcam open minded dans son confessionnal multigenres / Celle qui se demande s’il y a une vie après Twitter / Ceux qui militent à fond pour leurs sponsors écoresponsables / Celui qui demande à son hamster de sourire à sa rhubarbe / Celle qui presse sa Zoé de trois mois de choisir son camp / Ceux qui ont décidé de ne plus être influencés par leurs parents bios / Celui qui gère la mise en ligne des scanners de sa tumeur / Celle qui demande avant son noviciat s’il y a le wifi au couvent / Ceux qui restent connectés après leur décès qui devrait faire le buzz, etc. -

Ceux qui l'emporteront en enfer

Celui qui la traite de tas pour mieux lui taper dedans / Celle qui grossit au lieu de répondre / Ceux qui détournent le regard tellement ça fait mal / Celui qui la redresse vu qu’elle courbe l’échine au travail / Celle qui a déjà trois cicatrices quand le Docteur lui conseille les ligatures / Ceux qui savent tout jusque dans la vallée d’à côté / Celui qui sait cogner sans laisser de traces / Celle qui l’entend venir à sa façon silencieuse de monter l’escalier / Celles qui sont tentées de l’aider mais se demandent si ça se saura / Celui qui lui reproche de n’être même pas à la hauteur du tas de vaisselle qu’elle laisse traîner pendant qu’il fait tout à sa place / Celle qui sait qu’elle est pour quelque chose dans le désastre de sa vie que son silence n’a fait qu’augmenter de jour en jour et les nuits à l'avenant / Ceux qui lui conseillent de parler sans les mentionner / Celui qui lui reproche de ne pas arriver à la cheville de sa mère à lui et de ressembler a son père à elle cette chiffe qui vote Mitterrand à ce qu’on sait / Celle qui pense au cyanure puis se dit qu’elle ferait mieux de ne plus penser / Ceux qui en concluent qu’elle aurait dû réfléchir avant pour éviter ce qui s'est passé par après, etc.(Liste établie après la lecture du dernier roman de Marie-Hélène Lafon dont la lancinante douleur évoquée se trouve modulée par une écriture admirable de concision suggestive et de précision dans la façon de restituer la langue des terriens taiseux...)

Celui qui la traite de tas pour mieux lui taper dedans / Celle qui grossit au lieu de répondre / Ceux qui détournent le regard tellement ça fait mal / Celui qui la redresse vu qu’elle courbe l’échine au travail / Celle qui a déjà trois cicatrices quand le Docteur lui conseille les ligatures / Ceux qui savent tout jusque dans la vallée d’à côté / Celui qui sait cogner sans laisser de traces / Celle qui l’entend venir à sa façon silencieuse de monter l’escalier / Celles qui sont tentées de l’aider mais se demandent si ça se saura / Celui qui lui reproche de n’être même pas à la hauteur du tas de vaisselle qu’elle laisse traîner pendant qu’il fait tout à sa place / Celle qui sait qu’elle est pour quelque chose dans le désastre de sa vie que son silence n’a fait qu’augmenter de jour en jour et les nuits à l'avenant / Ceux qui lui conseillent de parler sans les mentionner / Celui qui lui reproche de ne pas arriver à la cheville de sa mère à lui et de ressembler a son père à elle cette chiffe qui vote Mitterrand à ce qu’on sait / Celle qui pense au cyanure puis se dit qu’elle ferait mieux de ne plus penser / Ceux qui en concluent qu’elle aurait dû réfléchir avant pour éviter ce qui s'est passé par après, etc.(Liste établie après la lecture du dernier roman de Marie-Hélène Lafon dont la lancinante douleur évoquée se trouve modulée par une écriture admirable de concision suggestive et de précision dans la façon de restituer la langue des terriens taiseux...) -

Ceux qui se disent occupés

Celui qui l’est autant que le lieu d’aisance où il réfléchit à ce qu’il est en ce moment précis / Celle qui n’a pas que ça à faire dit-elle à son bidet / Ceux qui lancent à celui qui leur avoue qu’il écrit de la poésie : ça occupe ! / Celui qui demande à sa secrétaire d'expliquer une bonne fois à ses clients que sa sieste dure parfois toute la journée / Celle qui occupe les lieux comme à la grande époque des auditoires de Nanterre / Ceux qui déprogramment leurs séquences de méditation / Celui qui lit un poème de Dominique de Villepin dans son espace de confort puis se rendort / Celle qui gère ses endorphines avec méthode / Ceux qui écoutent ce qui se dit dans l’open space avant d'en tirer les conclusions sur la hotline / Celui qui est né avec une cuillère dans la bouche et un couteau dans le beurre / Celle qui ne s’occupe que des oignons de son Gaston / Ceux qui ont fait leur pelote pendant l’Occupation sans en tirer d’autres profits n'est-ce pas / Celui qui n’a pas une minute à te consacrer te dit-il au téléphone avant de retourner sur Tinder / Celle qui délègue de plus en plus sans rien lâcher pour autant / Ceux qui ne produisent plus guère que des déchets que d’autres s’occupent à recycler, etc.

Celui qui l’est autant que le lieu d’aisance où il réfléchit à ce qu’il est en ce moment précis / Celle qui n’a pas que ça à faire dit-elle à son bidet / Ceux qui lancent à celui qui leur avoue qu’il écrit de la poésie : ça occupe ! / Celui qui demande à sa secrétaire d'expliquer une bonne fois à ses clients que sa sieste dure parfois toute la journée / Celle qui occupe les lieux comme à la grande époque des auditoires de Nanterre / Ceux qui déprogramment leurs séquences de méditation / Celui qui lit un poème de Dominique de Villepin dans son espace de confort puis se rendort / Celle qui gère ses endorphines avec méthode / Ceux qui écoutent ce qui se dit dans l’open space avant d'en tirer les conclusions sur la hotline / Celui qui est né avec une cuillère dans la bouche et un couteau dans le beurre / Celle qui ne s’occupe que des oignons de son Gaston / Ceux qui ont fait leur pelote pendant l’Occupation sans en tirer d’autres profits n'est-ce pas / Celui qui n’a pas une minute à te consacrer te dit-il au téléphone avant de retourner sur Tinder / Celle qui délègue de plus en plus sans rien lâcher pour autant / Ceux qui ne produisent plus guère que des déchets que d’autres s’occupent à recycler, etc. -

Choses promises

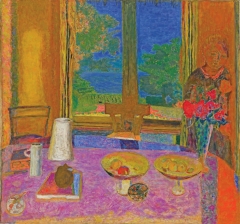

À la fin tout va s'éclairerla lumière se feraau fond des villes et par les mersbientôt auréolées...Ce qu'on voyait était voilépar les mots du format,les mots du seul utilitaireet des us militaires,les mots de la seule fonction,les mots du seul profit,les mots du succès délétère,les mots des journaux -raisons ou déraisonsdes réseaux en surnuméraire,les mots gelés des cimetières...Mais les choses ont gardé le goûtde ce qu'elles sont icidans le silence de la vie:les choses délicieusesde saveurs et parfums,à jamais choses capricieuses,mêmes choses à jamaiset chaque fois tout à fait autres,choses et gens allant de pairaux minutes heureuses...Ce que tu vois en revenantà toi chaque matinte regarde et te rendun peu mieux capable du ciel...Sans te payer de mots,très humble sera ton bonheurdans la beauté des heureset des mots écrits sur les eaux...Peinture: Pierre Bonnard.

À la fin tout va s'éclairerla lumière se feraau fond des villes et par les mersbientôt auréolées...Ce qu'on voyait était voilépar les mots du format,les mots du seul utilitaireet des us militaires,les mots de la seule fonction,les mots du seul profit,les mots du succès délétère,les mots des journaux -raisons ou déraisonsdes réseaux en surnuméraire,les mots gelés des cimetières...Mais les choses ont gardé le goûtde ce qu'elles sont icidans le silence de la vie:les choses délicieusesde saveurs et parfums,à jamais choses capricieuses,mêmes choses à jamaiset chaque fois tout à fait autres,choses et gens allant de pairaux minutes heureuses...Ce que tu vois en revenantà toi chaque matinte regarde et te rendun peu mieux capable du ciel...Sans te payer de mots,très humble sera ton bonheurdans la beauté des heureset des mots écrits sur les eaux...Peinture: Pierre Bonnard. -

Prends garde à la douceur

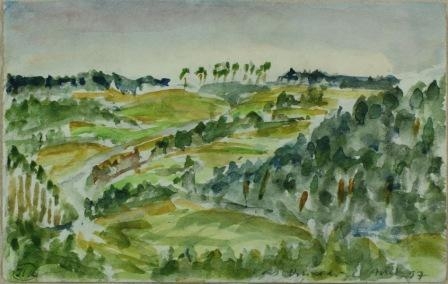

(Pensées de l'aube, XXXV)De la personne. – Le jour se lève et la bonne nouvelle est que ce jour est une belle personne, j’entends vraiment : la personne idéale qui n’est là que pour ton bien et va t’accompagner du matin au soir comme un chien gentil ou comme une canne d’aveugle ou comme ton ombre mais lumineuse ou comme ton clone mais lumineux et sachant par cœur toute la poésie du monde que résume la beauté de ce jour qui se lève…De la solitude. – Tu me dis que tu es seul, mais tu n’es pas seul à te sentir seul : nous sommes légion à nous sentir seuls et c’est une première grâce que de pouvoir le dire à quelqu’un qui l’entende, mais écoute-moi seulement, ne te délecte pas du sentiment d’être seul à n’être pas entendu alors que toute l’humanité te dit ce matin qu’elle se sent seule sans toi…Des petits gestes.– Ne vous en laissez pas imposer par un bras d’honneur ou le doigt qui encule : c’est un exercice difficile que de se montrer plus fort que le violent et le bruyant, mais tout au long du jour vous grandirez en douceur et en gaîté à déceler l’humble attention d’un regard ou d’une parole, d’un geste de bienveillance ou d’un signe de reconnaissance…De la rêverie. – C’est peut-être de cela qu’ILS sont le plus impatients de t’arracher : c’est le temps que tu prends sur leur horaire à ne rien faire que songer à ta vie, à la vie, à tout, à rien, c’est cela qu’ils ne supportent plus chez toi : c’est ta liberté de rêver même pendant les heures qu’ILS te paient - mais continue, petit, continue de rêver à leurs frais…Des chers objets. – ILS prétendent que c’est du fétichisme ou que c’est du passéisme, ILS ont besoin de mots en « isme » pour vous épingler à leurs mornes tableaux, ILS ne supportent pas de vous voir rendre vie au vieux tableau de la vie, cette vieille horloge que vous réparez, cet orgue de Barbarie ou ce Pinocchio de vos deux ans et demie, un paquet de lettres, demain tous vos fichiers de courriels personnels, d’ailleurs ILS supportent de moins en moins ce mot, personnel, ILS affirment qu’il faut être de son temps ou ne pas être…Aquarelle JLK: Tôt l'aube ce jour-là...

(Pensées de l'aube, XXXV)De la personne. – Le jour se lève et la bonne nouvelle est que ce jour est une belle personne, j’entends vraiment : la personne idéale qui n’est là que pour ton bien et va t’accompagner du matin au soir comme un chien gentil ou comme une canne d’aveugle ou comme ton ombre mais lumineuse ou comme ton clone mais lumineux et sachant par cœur toute la poésie du monde que résume la beauté de ce jour qui se lève…De la solitude. – Tu me dis que tu es seul, mais tu n’es pas seul à te sentir seul : nous sommes légion à nous sentir seuls et c’est une première grâce que de pouvoir le dire à quelqu’un qui l’entende, mais écoute-moi seulement, ne te délecte pas du sentiment d’être seul à n’être pas entendu alors que toute l’humanité te dit ce matin qu’elle se sent seule sans toi…Des petits gestes.– Ne vous en laissez pas imposer par un bras d’honneur ou le doigt qui encule : c’est un exercice difficile que de se montrer plus fort que le violent et le bruyant, mais tout au long du jour vous grandirez en douceur et en gaîté à déceler l’humble attention d’un regard ou d’une parole, d’un geste de bienveillance ou d’un signe de reconnaissance…De la rêverie. – C’est peut-être de cela qu’ILS sont le plus impatients de t’arracher : c’est le temps que tu prends sur leur horaire à ne rien faire que songer à ta vie, à la vie, à tout, à rien, c’est cela qu’ils ne supportent plus chez toi : c’est ta liberté de rêver même pendant les heures qu’ILS te paient - mais continue, petit, continue de rêver à leurs frais…Des chers objets. – ILS prétendent que c’est du fétichisme ou que c’est du passéisme, ILS ont besoin de mots en « isme » pour vous épingler à leurs mornes tableaux, ILS ne supportent pas de vous voir rendre vie au vieux tableau de la vie, cette vieille horloge que vous réparez, cet orgue de Barbarie ou ce Pinocchio de vos deux ans et demie, un paquet de lettres, demain tous vos fichiers de courriels personnels, d’ailleurs ILS supportent de moins en moins ce mot, personnel, ILS affirment qu’il faut être de son temps ou ne pas être…Aquarelle JLK: Tôt l'aube ce jour-là... -

Mémoire de la rose

Lièvre fuyant, douce mémoirequi s’esquive là-basentre les heures écoulées,passe le mot encorequi rappelle le nom des rosesje dirai : baccara -la rose à l’éclat de diva...Ne pas oublier les bouquetsquand finit l’opéra,aussi rappelle-toi le nomdu parfum des allées,aux jardins de nos rendez-vousd’étudiants en amour -le rose aux pétales glamourest une mélodie,et dans le falbala finaldes salutations,lance les noms des couturiers:tous les noms déhanchésdes mémorable défilés...A la fin de sa vie ma doucecherchait, dans le silence,les mots éparpillés,et les noms attachés aux danses;elle se rappelle: Isadora !et le théâtre, à l'infini,au seul grand nom de Nijinsky,ressuscite la transe...Les sentiers bleus des soirs d’étévont s’estompant un peu,après tant d’années écouléescomme aux épaules des collinesles ruisseaux argentés -brassée de roses blanchesaux soirées douces et divinesoù les dieux se déhanchentles yeux perdus aux origines...

Lièvre fuyant, douce mémoirequi s’esquive là-basentre les heures écoulées,passe le mot encorequi rappelle le nom des rosesje dirai : baccara -la rose à l’éclat de diva...Ne pas oublier les bouquetsquand finit l’opéra,aussi rappelle-toi le nomdu parfum des allées,aux jardins de nos rendez-vousd’étudiants en amour -le rose aux pétales glamourest une mélodie,et dans le falbala finaldes salutations,lance les noms des couturiers:tous les noms déhanchésdes mémorable défilés...A la fin de sa vie ma doucecherchait, dans le silence,les mots éparpillés,et les noms attachés aux danses;elle se rappelle: Isadora !et le théâtre, à l'infini,au seul grand nom de Nijinsky,ressuscite la transe...Les sentiers bleus des soirs d’étévont s’estompant un peu,après tant d’années écouléescomme aux épaules des collinesles ruisseaux argentés -brassée de roses blanchesaux soirées douces et divinesoù les dieux se déhanchentles yeux perdus aux origines... -

Ceux qui vous rasent

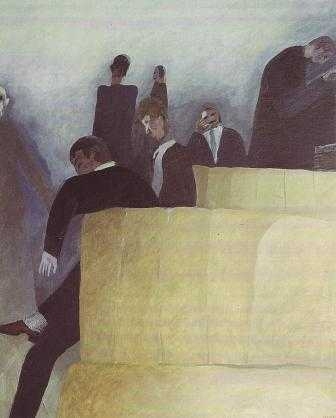

Celui qui a déjà eu toutes tes maladies et t’explique comment il s’en est sorti / Celle qui voudrait que tu partages ton ressenti de cancéreux en rémission par rapport au plan spirituel / Ceux qui vous demandent où vous en êtes avec le Seigneur / Celui qui a fait la Tunisie et la Thaïlande avant tous les autres seniors du club des Horizons Lointains / Celle qui est accro aux karaokés de Benidorm / Ceux qui ont des adresses de fournisseurs fiables en matière de gazon artificiel / Celui qui ne manque pas de citer Emmanuel Levinas ou Hannah Arendt pour rappeler à elles et ceux qui le lisent d’où il parle / Celle qui est influenceuse à Dubaï et donc reçue de toutes les nullités se retrouvant entre Bulgari et Versace / Ceux qui sont partis de rien avant de se retrouver au top de la Success Tower de Dubaï où gravitent les préférés et préférées du Miséricordieux pour qui la question du genre n’est qu’une affaire de voile / Celui qui est impressionné par l’intelligence de ce Spinoza notoirement juif et juste polisseur de verres de lunettes et autres télescopes / Celle qui est d’accord avec les idées de Baruch sans le crier sur les toits vu ce qu’il a subi lui-même à son époque / Ceux qui s’en remettent aux Docteurs de la Loi et autres expert de la FIFA / Celui qui est sincèrement déçu par ce qu’il apprend de Pierre Palmade dans le journal gratuit qu’il consulte volontiers à la salle d’attente de sa dentiste d'origine andalouse / Celle qui a vu ce Palmade en compagnie d’un jardinier sodomiste connu pour sa tendance à Sanary-sur-mer où sa cousine lui prêtait son studio en basse saison / Celles qui enquêtent discrètement avant de lancer leurs invitations aux goûters fort appréciés des têtes blanches du quartier des Mulots / Celui qui menace de tout te dire du lupus érythémateux de sa compagne hélas décédée - ou peut-être cela valait-il mieux pour elle si tu y réfléchis - il y a sept ans à Courchevel / Celle qui en avait encore une bien bonne a vous raconter après que vous avez raccroché en soupirant / Ceux qui vous promettent de revenir sur le ton jovial de Séraphin Lampion cet imbécile trop sympa n’est-ce pas, etc.Peinture: Michael Sowa.

Celui qui a déjà eu toutes tes maladies et t’explique comment il s’en est sorti / Celle qui voudrait que tu partages ton ressenti de cancéreux en rémission par rapport au plan spirituel / Ceux qui vous demandent où vous en êtes avec le Seigneur / Celui qui a fait la Tunisie et la Thaïlande avant tous les autres seniors du club des Horizons Lointains / Celle qui est accro aux karaokés de Benidorm / Ceux qui ont des adresses de fournisseurs fiables en matière de gazon artificiel / Celui qui ne manque pas de citer Emmanuel Levinas ou Hannah Arendt pour rappeler à elles et ceux qui le lisent d’où il parle / Celle qui est influenceuse à Dubaï et donc reçue de toutes les nullités se retrouvant entre Bulgari et Versace / Ceux qui sont partis de rien avant de se retrouver au top de la Success Tower de Dubaï où gravitent les préférés et préférées du Miséricordieux pour qui la question du genre n’est qu’une affaire de voile / Celui qui est impressionné par l’intelligence de ce Spinoza notoirement juif et juste polisseur de verres de lunettes et autres télescopes / Celle qui est d’accord avec les idées de Baruch sans le crier sur les toits vu ce qu’il a subi lui-même à son époque / Ceux qui s’en remettent aux Docteurs de la Loi et autres expert de la FIFA / Celui qui est sincèrement déçu par ce qu’il apprend de Pierre Palmade dans le journal gratuit qu’il consulte volontiers à la salle d’attente de sa dentiste d'origine andalouse / Celle qui a vu ce Palmade en compagnie d’un jardinier sodomiste connu pour sa tendance à Sanary-sur-mer où sa cousine lui prêtait son studio en basse saison / Celles qui enquêtent discrètement avant de lancer leurs invitations aux goûters fort appréciés des têtes blanches du quartier des Mulots / Celui qui menace de tout te dire du lupus érythémateux de sa compagne hélas décédée - ou peut-être cela valait-il mieux pour elle si tu y réfléchis - il y a sept ans à Courchevel / Celle qui en avait encore une bien bonne a vous raconter après que vous avez raccroché en soupirant / Ceux qui vous promettent de revenir sur le ton jovial de Séraphin Lampion cet imbécile trop sympa n’est-ce pas, etc.Peinture: Michael Sowa. -

Ce fut ainsi notre chance

Nous parlions la langue des dieux,enfin comme, tout comme,mais comment le dire un peu mieux:comme un léger murmureentre les ondes et les lieuximportants de l'errance;nous étions toute danse ensemblepar delà les ramureset les observances du temps -nous passion tous les murs...Nous n’étions pas tout à fait là,ni vraiment décidésà nous attarder sous le ventqui nous portait ailleursqu’aux refuges des certitudes;nous poursuivionsl’étudeen tendre comitéde ce grand langage oubliéaux formules transmisespar les sentiments messagers...Tu me parles et je te comprends:c’était miraculeuxde t’entendre ainsi murmurersans aucune intention,juste pour la simple raisonqu’ensemble nous étionsplus légers à ce qu’il semblait -nous nous étions trouvéscomme ça, et pas autrement...

Nous parlions la langue des dieux,enfin comme, tout comme,mais comment le dire un peu mieux:comme un léger murmureentre les ondes et les lieuximportants de l'errance;nous étions toute danse ensemblepar delà les ramureset les observances du temps -nous passion tous les murs...Nous n’étions pas tout à fait là,ni vraiment décidésà nous attarder sous le ventqui nous portait ailleursqu’aux refuges des certitudes;nous poursuivionsl’étudeen tendre comitéde ce grand langage oubliéaux formules transmisespar les sentiments messagers...Tu me parles et je te comprends:c’était miraculeuxde t’entendre ainsi murmurersans aucune intention,juste pour la simple raisonqu’ensemble nous étionsplus légers à ce qu’il semblait -nous nous étions trouvéscomme ça, et pas autrement... -

Ceux qui vous rasent

Celui qui a déjà eu toutes tes maladies et t’explique comment il s’en est sorti / Celle qui voudrait que tu partages ton ressenti de cancéreux en rémission par rapport au plan spirituel / Ceux qui vous demandent où vous en êtes avec le Seigneur / Celui qui a fait la Tunisie et la Thaïlande avant tous les autres seniors du club des Horizons Lointains / Celle qui est accro aux karaokés de Benidorm / Ceux qui ont des adresses de fournisseurs fiables en matière de gazon artificiel / Celui qui ne manque pas de citer Emmanuel Levinas ou Hannah Arendt pour rappeler à celles et ceux qui le lisent d’où il parle / Celle qui est influenceuse à Dubaï et donc reçue de toutes les nullités se retrouvant entre Bulgari et Versace / Ceux qui sont partis de rien avant de se retrouver au top de la Success Tower de Dubaï où gravitent les préférés et préférées du Miséricordieux pour qui la question du genre n’est qu’une affaire de voile / Celui qui est impressionné par l’intelligence de ce Spinoza notoirement juif et juste polisseur de verres de lunettes et autres télescopes / Celle qui est d’accord avec les idées de Baruch sans le crier sur les toits vu ce qu’il a subi lui-même à son époque / Ceux qui s’en remettent aux Docteurs de la Loi et autres expert de la FIFA / Celui qui est sincèrement déçu par ce qu’il apprend de Pierre Palmade dans le journal gratuit qu’il consulte volontiers à la salle d’attente de sa dentiste d'origine andalouse / Celle qui a vu ce Palmade en compagnie d’un jardinier sodomiste connu pour sa tendance à Sanary-sur-mer où sa cousine lui prêtait son studio en basse saison / Celles qui enquêtent discrètement avant de lancer leurs invitations aux goûters fort appréciés des têtes blanches du quartier des Mulots / Celui qui menace de tout te dire du lupus érythémateux de sa compagne hélas décédée - ou peut-être cela valait-il mieux pour elle si tu y réfléchis - il y a sept ans à Courchevel / Celle qui en avait encore une bien bonne a vous raconter après que vous avez raccroché en soupirant / Ceux qui vous promettent de revenir sur le ton jovial de Séraphin Lampion cet imbécile trop sympa n’est-ce pas, etc.Peinture: Michael Sowa.

Celui qui a déjà eu toutes tes maladies et t’explique comment il s’en est sorti / Celle qui voudrait que tu partages ton ressenti de cancéreux en rémission par rapport au plan spirituel / Ceux qui vous demandent où vous en êtes avec le Seigneur / Celui qui a fait la Tunisie et la Thaïlande avant tous les autres seniors du club des Horizons Lointains / Celle qui est accro aux karaokés de Benidorm / Ceux qui ont des adresses de fournisseurs fiables en matière de gazon artificiel / Celui qui ne manque pas de citer Emmanuel Levinas ou Hannah Arendt pour rappeler à celles et ceux qui le lisent d’où il parle / Celle qui est influenceuse à Dubaï et donc reçue de toutes les nullités se retrouvant entre Bulgari et Versace / Ceux qui sont partis de rien avant de se retrouver au top de la Success Tower de Dubaï où gravitent les préférés et préférées du Miséricordieux pour qui la question du genre n’est qu’une affaire de voile / Celui qui est impressionné par l’intelligence de ce Spinoza notoirement juif et juste polisseur de verres de lunettes et autres télescopes / Celle qui est d’accord avec les idées de Baruch sans le crier sur les toits vu ce qu’il a subi lui-même à son époque / Ceux qui s’en remettent aux Docteurs de la Loi et autres expert de la FIFA / Celui qui est sincèrement déçu par ce qu’il apprend de Pierre Palmade dans le journal gratuit qu’il consulte volontiers à la salle d’attente de sa dentiste d'origine andalouse / Celle qui a vu ce Palmade en compagnie d’un jardinier sodomiste connu pour sa tendance à Sanary-sur-mer où sa cousine lui prêtait son studio en basse saison / Celles qui enquêtent discrètement avant de lancer leurs invitations aux goûters fort appréciés des têtes blanches du quartier des Mulots / Celui qui menace de tout te dire du lupus érythémateux de sa compagne hélas décédée - ou peut-être cela valait-il mieux pour elle si tu y réfléchis - il y a sept ans à Courchevel / Celle qui en avait encore une bien bonne a vous raconter après que vous avez raccroché en soupirant / Ceux qui vous promettent de revenir sur le ton jovial de Séraphin Lampion cet imbécile trop sympa n’est-ce pas, etc.Peinture: Michael Sowa. -

Prends garde à la douceur

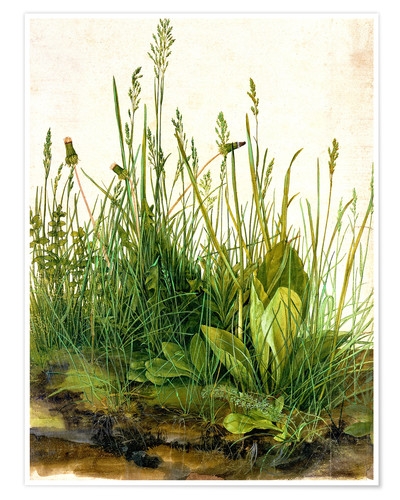

(Pensées de l'aube, XXIX)Des humbles. – Mais vous, et je vous en sais gré, vous ne direz rien de vos doutes : vous ne ferez que faire votre job du matin au soir, et vous en serez même reconnaissants vu que le job vous l’avez, vous plaindre vous paraîtrait indécent tant il est d’infortunés qui n’ont même pas ça ni point de toit ni rien de rien, ainsi passez-vous toute votre vie comme si tout allait bien – ça doit bien faire des siècles que ça va comme ça…De l’herbe.– Parfois le paysage t’en met trop plein la vue, au point que tu éprouves un manque ou une gêne, le besoin de voir des gens ou de n’entendre les yeux fermés que le merle de ce matin, et tu te rappelles alors l’herbe première, au bord du désert, l’herbe seule et têtue d’avant les cavaliers, l’herbe foulée et oubliée de partout avant la touffe en gloire de Monsieur Dürer…Del cammin di nostra vita.– Il y a tant encore en nous de chemin dans notre forêt obscure, tant de chemin à poursuivre ou à tracer sans savoir où l’on va, mais tu as dû voir une fois une clairière quelque part, peut-être la musique que votre père se passait le dimanche, peut-être vos mères ou vos enfants, peut-être la réminiscence d’un cours d’italien sur la Divine Comédie, enfin Dieu sait quoi nous fait, bœufs et cons, continuer à cheminer dans l’obscurité du jour…De l’attention. – Si le monde, la vie, les gens – si tout le tremblement te semble parfois absurde, c’est que tu n’as pas bien regardé le monde, et la vie dans le monde, et que tu n’as pas assez aimé les gens dans ta vie, alors laisse-toi retourner comme un gant et regarde, maintenant, regarde cela simplement qui te regarde dans le monde, la vie et les gens…Peinture: Albrecht Dürer, La grande touffe d'herbe.

(Pensées de l'aube, XXIX)Des humbles. – Mais vous, et je vous en sais gré, vous ne direz rien de vos doutes : vous ne ferez que faire votre job du matin au soir, et vous en serez même reconnaissants vu que le job vous l’avez, vous plaindre vous paraîtrait indécent tant il est d’infortunés qui n’ont même pas ça ni point de toit ni rien de rien, ainsi passez-vous toute votre vie comme si tout allait bien – ça doit bien faire des siècles que ça va comme ça…De l’herbe.– Parfois le paysage t’en met trop plein la vue, au point que tu éprouves un manque ou une gêne, le besoin de voir des gens ou de n’entendre les yeux fermés que le merle de ce matin, et tu te rappelles alors l’herbe première, au bord du désert, l’herbe seule et têtue d’avant les cavaliers, l’herbe foulée et oubliée de partout avant la touffe en gloire de Monsieur Dürer…Del cammin di nostra vita.– Il y a tant encore en nous de chemin dans notre forêt obscure, tant de chemin à poursuivre ou à tracer sans savoir où l’on va, mais tu as dû voir une fois une clairière quelque part, peut-être la musique que votre père se passait le dimanche, peut-être vos mères ou vos enfants, peut-être la réminiscence d’un cours d’italien sur la Divine Comédie, enfin Dieu sait quoi nous fait, bœufs et cons, continuer à cheminer dans l’obscurité du jour…De l’attention. – Si le monde, la vie, les gens – si tout le tremblement te semble parfois absurde, c’est que tu n’as pas bien regardé le monde, et la vie dans le monde, et que tu n’as pas assez aimé les gens dans ta vie, alors laisse-toi retourner comme un gant et regarde, maintenant, regarde cela simplement qui te regarde dans le monde, la vie et les gens…Peinture: Albrecht Dürer, La grande touffe d'herbe. -

Ceux qui disparaissent

Celui qui s’est retiré après le rapport / Celle qui ne l’a pas vu partir / Ceux qui n’ont pas laissé d’adresse ni la moindre note impayée / Celui qui n’a rien fait non plus pour ne pas être oublié / Celle qui a oublié les vidéos où elle leur dit ce qu’elle pense de la nouvelle ligne du Parti / Ceux qui eussent aimé marqué la décennie de leur empreinte mais ma foi tant pis / Celui qui a fait semblant de disparaître en le faisant savoir aux médias infoutus de lui consacrer même un entrefilet dans la rubrique Les Gens / Celle qui se retrouve dans la page des morts sans l’avoir cherché / Ceux qui reviennent sur Facebook sous le nom de l’amant de leur dernière ex / Celui qui demande au Destin de lui accorder une Seconde chance si possible croyante et vegan / Celle que ses intermittences sexuelles ont fait appeler l’éclipse du 29 février / Ceux qui reviennent avec l’haleine chargée des revenants , etc.Image: Philip Seelen

Celui qui s’est retiré après le rapport / Celle qui ne l’a pas vu partir / Ceux qui n’ont pas laissé d’adresse ni la moindre note impayée / Celui qui n’a rien fait non plus pour ne pas être oublié / Celle qui a oublié les vidéos où elle leur dit ce qu’elle pense de la nouvelle ligne du Parti / Ceux qui eussent aimé marqué la décennie de leur empreinte mais ma foi tant pis / Celui qui a fait semblant de disparaître en le faisant savoir aux médias infoutus de lui consacrer même un entrefilet dans la rubrique Les Gens / Celle qui se retrouve dans la page des morts sans l’avoir cherché / Ceux qui reviennent sur Facebook sous le nom de l’amant de leur dernière ex / Celui qui demande au Destin de lui accorder une Seconde chance si possible croyante et vegan / Celle que ses intermittences sexuelles ont fait appeler l’éclipse du 29 février / Ceux qui reviennent avec l’haleine chargée des revenants , etc.Image: Philip Seelen -

Ceux qui ne sont pas (vraiment) reconnus

Celui qui se retourne dans la rue pour voir si il y en a un (ou une, va savoir), qui se retourne pour voir s'il (ou elle) l'a reconnu / Celle qui se reconnaît dans la photo de la foule anonyme sortant de la gare avec entrain / Ceux qui se reconnaissent à l'odeur / Celui qui goûte son quart d’heure de célébrité pendant la pause café / Celle qui gagne à être connue au sens biblique et plus si affinités / Ceux qui attendent un retour à la publication de leurs poèmes codés sur Facebook / Celui qui prétend n’en avoir rien à scier vu qu’il ne se chauffe pas à ce bois-là / Celle qui t’ayant vu à la télé te salue sur le palier / Ceux qui affirment que la reconnaissance du ventre n’est pas à négliger non plus / Celui qui demande juste le respect des autres conseillers de paroisse après son coming out courageux / Celle qui craint la mauvaise influence de son beau-frère macho dans le jury du concours de tango / Ceux qui feraient tout pour avoir leur statue de chat signée Gelück / Celui qui n’ose dire tout haut que Gelück à côté de Rodin c'est juste un bronze qu'on a coulé / Celle qui n'a pas été reconnue par son père biologique devenu représentante trans des femmes voilées du quartier des Mimosas / Ceux qui ont laissé pousser une barbe fournie sous leur moustache à la Nietzsche pour n'être pas reconnus de l'inspecteur Derrick, etc.

Celui qui se retourne dans la rue pour voir si il y en a un (ou une, va savoir), qui se retourne pour voir s'il (ou elle) l'a reconnu / Celle qui se reconnaît dans la photo de la foule anonyme sortant de la gare avec entrain / Ceux qui se reconnaissent à l'odeur / Celui qui goûte son quart d’heure de célébrité pendant la pause café / Celle qui gagne à être connue au sens biblique et plus si affinités / Ceux qui attendent un retour à la publication de leurs poèmes codés sur Facebook / Celui qui prétend n’en avoir rien à scier vu qu’il ne se chauffe pas à ce bois-là / Celle qui t’ayant vu à la télé te salue sur le palier / Ceux qui affirment que la reconnaissance du ventre n’est pas à négliger non plus / Celui qui demande juste le respect des autres conseillers de paroisse après son coming out courageux / Celle qui craint la mauvaise influence de son beau-frère macho dans le jury du concours de tango / Ceux qui feraient tout pour avoir leur statue de chat signée Gelück / Celui qui n’ose dire tout haut que Gelück à côté de Rodin c'est juste un bronze qu'on a coulé / Celle qui n'a pas été reconnue par son père biologique devenu représentante trans des femmes voilées du quartier des Mimosas / Ceux qui ont laissé pousser une barbe fournie sous leur moustache à la Nietzsche pour n'être pas reconnus de l'inspecteur Derrick, etc. -

Prends garde à la douceur

(Pensées de l'aube XXVIII)De ton moi. – Et là, ce matin, devant le miroir de ta salle de bain, tu regarderais ce prétendu proche prétendu familier et tu lui demanderais : et qui t’es toi ? tu te crois le proprio du miroir ou quoi ? et ce corps que tu dis à toi t’en sait quoi ? et ce que tu dis ton âme, pompier que tu es, tu la vois avec les yeux de qui, dis-moi ?...De la nature.– Le tout malin (je pense par devers moi le tout mariole) affirme que nous avons soumis à jamais l’élément naturel et le voici trépigner dans sa Japonaise écolo sur la route étroite de Notre-Dame des Hauts barrée par deux avalanches, juste sous le couloir où menace la troisième, et voilà qu’il commence à prier comme une de ces vieillottes dont il ricane : Mon Dieu fasse un miracle, Mon Dieu je t’en supplie, Mon Dieu pas moi ! sur quoi le prétendu Dieu lui répond pour la première et dernière fois : du balai…Des allumées.– Mais qu’ont-elles donc à la ramener, ces fichues bonnes femmes, j’veux dire : ces illuminées, Simone Weil ou Flannery O’Connor, Annie Dillard ou Charlotte Delbo, mais qu’ont-elles donc à remuer terre et ciel – ou bien encore Etty Hillesum ou l’illuminée Aloyse aux yeux pleins de cieux, mais de quoi je me mêle au lieu de tricoter : sondent l’infini du camp à l’étoile, pèsent les nuées à l’écoute des déserts, se clouent aux murs et se saignent pour les autres, enfin nous font plus légers que nos enfances jamais guéries, comme l’écrit Françoise Ascal dans son Carré de ciel : «Masquée sous ma vieille peau qui tant bien que mal colmate les brèches, je tente de ne rien laisser apparaître de cette honteuse anomalie : n’avoir pas su grandir »…De l’amour. – C’est aujourd’hui que tout commence, c’est aujourd’hui qu’on reprend tout à zéro, c’est aujourd’hui qu’on efface cet affreux tableau à l’éponge d’eau claire, je veux que ce tableau noir soit blanc comme une âme d’enfant - c’est aujourd’hui que nous allons, petits, apprendre la lettre A et ce qui s’ensuit…Aquarelle JLK: vers Donneloye.

(Pensées de l'aube XXVIII)De ton moi. – Et là, ce matin, devant le miroir de ta salle de bain, tu regarderais ce prétendu proche prétendu familier et tu lui demanderais : et qui t’es toi ? tu te crois le proprio du miroir ou quoi ? et ce corps que tu dis à toi t’en sait quoi ? et ce que tu dis ton âme, pompier que tu es, tu la vois avec les yeux de qui, dis-moi ?...De la nature.– Le tout malin (je pense par devers moi le tout mariole) affirme que nous avons soumis à jamais l’élément naturel et le voici trépigner dans sa Japonaise écolo sur la route étroite de Notre-Dame des Hauts barrée par deux avalanches, juste sous le couloir où menace la troisième, et voilà qu’il commence à prier comme une de ces vieillottes dont il ricane : Mon Dieu fasse un miracle, Mon Dieu je t’en supplie, Mon Dieu pas moi ! sur quoi le prétendu Dieu lui répond pour la première et dernière fois : du balai…Des allumées.– Mais qu’ont-elles donc à la ramener, ces fichues bonnes femmes, j’veux dire : ces illuminées, Simone Weil ou Flannery O’Connor, Annie Dillard ou Charlotte Delbo, mais qu’ont-elles donc à remuer terre et ciel – ou bien encore Etty Hillesum ou l’illuminée Aloyse aux yeux pleins de cieux, mais de quoi je me mêle au lieu de tricoter : sondent l’infini du camp à l’étoile, pèsent les nuées à l’écoute des déserts, se clouent aux murs et se saignent pour les autres, enfin nous font plus légers que nos enfances jamais guéries, comme l’écrit Françoise Ascal dans son Carré de ciel : «Masquée sous ma vieille peau qui tant bien que mal colmate les brèches, je tente de ne rien laisser apparaître de cette honteuse anomalie : n’avoir pas su grandir »…De l’amour. – C’est aujourd’hui que tout commence, c’est aujourd’hui qu’on reprend tout à zéro, c’est aujourd’hui qu’on efface cet affreux tableau à l’éponge d’eau claire, je veux que ce tableau noir soit blanc comme une âme d’enfant - c’est aujourd’hui que nous allons, petits, apprendre la lettre A et ce qui s’ensuit…Aquarelle JLK: vers Donneloye. -

Ceux qui divaguent

Celui qui à l’instigation de l’excellent Julien Green (1900-1998) écrit n’importe quoi au motif que c’est en écrivant n’importe quoi que l’on va dire quelque chose / Celle qui vaticine en apnée / Ceux qui parlent en langue comme les prophète biblique mais sans la barbe / Celui qui pète les codes de la rationalité morose et fait un malheur chez Léa Salamé / Celle qui a connu Ménie Grégoire à la thalasso et n’hésite pas à la qualifier rétrospectivement d’assez belle personne / Ceux qui peignent la girafe dans le tunnel jaune à taches noires / Celui qui pratique la libre association verbale à la manière des émules bavarois de Sigmund Freud / Celle qui a posé pour Lucien Freud dans le plus simple appareil au ravissement de quelques veufs mal voyants /Ceux qui incarnent la libre expression de l’ère prélogique et ne se gênent pas de passer à l’acte / Celui qui s’exprime en octosyllabes parfois entrecoupés de pentamètres ïambiques appréciés des esthète mais pas que / Celle qui improvise volontiers ses sermons du culte dominical à la chapelle des Mal Lavés / Ceux qui émaillent leur discours de fin d’année de citationsdont chacune et chacun se plaît à identifier les auteurs à la séance de debriefing qui s'ensuit / Celui qui rêve tout haut même quand il parle tout bas / Celle qui a la parole si facile qu’on croirait que c'est emballé / Ceux qui délirent sur demande moyennant un grand cru en bouche et quelques fruits confits, etc.

Celui qui à l’instigation de l’excellent Julien Green (1900-1998) écrit n’importe quoi au motif que c’est en écrivant n’importe quoi que l’on va dire quelque chose / Celle qui vaticine en apnée / Ceux qui parlent en langue comme les prophète biblique mais sans la barbe / Celui qui pète les codes de la rationalité morose et fait un malheur chez Léa Salamé / Celle qui a connu Ménie Grégoire à la thalasso et n’hésite pas à la qualifier rétrospectivement d’assez belle personne / Ceux qui peignent la girafe dans le tunnel jaune à taches noires / Celui qui pratique la libre association verbale à la manière des émules bavarois de Sigmund Freud / Celle qui a posé pour Lucien Freud dans le plus simple appareil au ravissement de quelques veufs mal voyants /Ceux qui incarnent la libre expression de l’ère prélogique et ne se gênent pas de passer à l’acte / Celui qui s’exprime en octosyllabes parfois entrecoupés de pentamètres ïambiques appréciés des esthète mais pas que / Celle qui improvise volontiers ses sermons du culte dominical à la chapelle des Mal Lavés / Ceux qui émaillent leur discours de fin d’année de citationsdont chacune et chacun se plaît à identifier les auteurs à la séance de debriefing qui s'ensuit / Celui qui rêve tout haut même quand il parle tout bas / Celle qui a la parole si facile qu’on croirait que c'est emballé / Ceux qui délirent sur demande moyennant un grand cru en bouche et quelques fruits confits, etc. -

Ceux qui vous parlent la nuit

Celui qui te dit que sa transition supposait votre rencontre / Celle qu’on appelait déjà Dominique / Ceux qui vous avouent leur amour immédiat quoique limité dans le temps de ce putain de rêve /Celui qui te rappelle les noms et qualités inscrits sur les tombes du petit cimetière chinois de la côte normande / Celle qui fait parler les pierres / Ceux que tu as appelé Ariel en les numérotant jusqu’au septième de la nuit dernière / Celui qui a les yeux bleu clair tirant au vert tendre selon l’heure de la nuit / Celle qui vous conseille l’étreinte à l’orientale dont parle aussi le conseiller thérapeute de la paroisse saint Philippe Neri / Ceux qui évoquent l’Ailleurs sans autre prévention contre l’Ici / Celui dont le chien témoigne de l’equanimite spirituelle de son maître à créole / Celle qui en tant que chienne ramène toujours un bout de nature à la maison et ce soir c’est une mâchoire de lynx nettoyée par Les éperviers et les fourmis / Ceux qui sont un peu jaloux des magnifiques jeunes gens flirtant devant le monument aux morts avant de se réjouir de les voir si réjouis / Celui qui t’a été arraché au réveil et qui se retrouve donc encore plus seul que toi / Celle qui rôde autour du petit cimetière chinois en fumant des Craven A comme la dernière fois / Ceux qui savent que la colombe est insatisfaite et en restent attristés quelque part, etc(Liste établie après le rêve d’Ariel VII et en marge de la lecture de Meadowlands de Louise Glück)

Celui qui te dit que sa transition supposait votre rencontre / Celle qu’on appelait déjà Dominique / Ceux qui vous avouent leur amour immédiat quoique limité dans le temps de ce putain de rêve /Celui qui te rappelle les noms et qualités inscrits sur les tombes du petit cimetière chinois de la côte normande / Celle qui fait parler les pierres / Ceux que tu as appelé Ariel en les numérotant jusqu’au septième de la nuit dernière / Celui qui a les yeux bleu clair tirant au vert tendre selon l’heure de la nuit / Celle qui vous conseille l’étreinte à l’orientale dont parle aussi le conseiller thérapeute de la paroisse saint Philippe Neri / Ceux qui évoquent l’Ailleurs sans autre prévention contre l’Ici / Celui dont le chien témoigne de l’equanimite spirituelle de son maître à créole / Celle qui en tant que chienne ramène toujours un bout de nature à la maison et ce soir c’est une mâchoire de lynx nettoyée par Les éperviers et les fourmis / Ceux qui sont un peu jaloux des magnifiques jeunes gens flirtant devant le monument aux morts avant de se réjouir de les voir si réjouis / Celui qui t’a été arraché au réveil et qui se retrouve donc encore plus seul que toi / Celle qui rôde autour du petit cimetière chinois en fumant des Craven A comme la dernière fois / Ceux qui savent que la colombe est insatisfaite et en restent attristés quelque part, etc(Liste établie après le rêve d’Ariel VII et en marge de la lecture de Meadowlands de Louise Glück) -

Contre la Poësie

Voici venir la Poësietoute à poétiser;de blanc vêtue, de daim gantée,digne, grave, elle se guinde,avisant de son haut la foule,elle a le cambré de la dinde;vêtue de blanc, sans ironie,elle entend nous laver,dans l'impétueux de la houle,de toute impuretérelevant de la simple vie...Ou plutôt elle la sublime:elle se dit ouvrière,elle aime se la jouer minime -à frêles mots comptésdessus la page immaculée...Ou bien elle fulmine:tordons le cou à l’éloquenceest alors son slogan,ou plus crânement elle enchaîne:Rimbaud est notre différence...Elle ose dire: osons !Comme toute publicité:osons le métro, la cité,osons les peuples opprimés !Osons donc dépouiller nos chaînes !dit-elle en sanglotantet les bas-bleus et les pédantsà l'avenant la ramènent -mais où sont les bardes d'antan ?

Voici venir la Poësietoute à poétiser;de blanc vêtue, de daim gantée,digne, grave, elle se guinde,avisant de son haut la foule,elle a le cambré de la dinde;vêtue de blanc, sans ironie,elle entend nous laver,dans l'impétueux de la houle,de toute impuretérelevant de la simple vie...Ou plutôt elle la sublime:elle se dit ouvrière,elle aime se la jouer minime -à frêles mots comptésdessus la page immaculée...Ou bien elle fulmine:tordons le cou à l’éloquenceest alors son slogan,ou plus crânement elle enchaîne:Rimbaud est notre différence...Elle ose dire: osons !Comme toute publicité:osons le métro, la cité,osons les peuples opprimés !Osons donc dépouiller nos chaînes !dit-elle en sanglotantet les bas-bleus et les pédantsà l'avenant la ramènent -mais où sont les bardes d'antan ? -

Prends garde à la douceur

(Pensées de l'aube, XXVII)De la douce folie.– Et ce matin tu t’abandonnerais une fois de plus enfin à l’étreinte de ton vrai désir qu’annonçait le conditionnel de vos enfances, tu serais tout ce que tu aimerais, tu serais une chambre merveilleuse au milieu de la neige revenue ce matin avec une quantité de téléphones, tu aurais des bottes bleues et un banjo comme à sept ans et tu retomberais amoureux pour la énième fois, elle aurait les yeux bleu pervenche de la fille du shérif de tes dix ans et des poussières et de la femme de ta vie actuelle dont tu reprendrais tout à l’heure le portrait songeur, ce serait la journée incomparable de ce 5 mars 2009, tu jouerais de ta plume verte comme d’une harpe pincée sur les cordes des heures et tout à coups les téléphones frémiraient comme autant de jeunes filles impatientes, autant de douce ondines un peu dingues se dandinant sur leur fil comme autant de choristes de gospel dans la cathédrale de neige irradiant au lever du ciel…Des recoins. – Ce n’est que cela, comprenez-vous, ce n’est que cela qui m’attire chez vous, au milieu des rideaux grenats ou au fond de vos fauteuils crevés, ce sont les angles brisés à coups de marteau par le vieux Renoir endiablé, et votre lumière est bonne, votre bonne lumière de bar étudiant ou de virée le long de la rivière à quelques-uns qui aimaient Neil Young et Léo Ferré, ce ne serait que cette rêverie retrouvée de nos dix-huit ans adorablement accablés à nous aimer – leurs galas ne sont que ramas de vampires banquiers sur les banquises des médias, nous c’est dans les recoins de vos quartiers bohèmes que nous vivrons comme des chats baudelairiens…De l’autre lumière. – Et toujours je reviendrai l’œil secret de cet étang d’étain sous la lumière silencieuse de ce lever du jour qui pourrait en être le déclin, on ne sait trop, Rembrandt lui-même ne savait trop ce qu’il révélait en mâchant ses cigares - et surtout pas d’effets de théâtre, de clair-obscur ou de faux mystère, laissez venir la beauté des choses qui n’a jamais été séparée de son ombre et qui diffuse cette aura sans le chercher…Peinture JLK: Lago delle streghe, al Devero.

(Pensées de l'aube, XXVII)De la douce folie.– Et ce matin tu t’abandonnerais une fois de plus enfin à l’étreinte de ton vrai désir qu’annonçait le conditionnel de vos enfances, tu serais tout ce que tu aimerais, tu serais une chambre merveilleuse au milieu de la neige revenue ce matin avec une quantité de téléphones, tu aurais des bottes bleues et un banjo comme à sept ans et tu retomberais amoureux pour la énième fois, elle aurait les yeux bleu pervenche de la fille du shérif de tes dix ans et des poussières et de la femme de ta vie actuelle dont tu reprendrais tout à l’heure le portrait songeur, ce serait la journée incomparable de ce 5 mars 2009, tu jouerais de ta plume verte comme d’une harpe pincée sur les cordes des heures et tout à coups les téléphones frémiraient comme autant de jeunes filles impatientes, autant de douce ondines un peu dingues se dandinant sur leur fil comme autant de choristes de gospel dans la cathédrale de neige irradiant au lever du ciel…Des recoins. – Ce n’est que cela, comprenez-vous, ce n’est que cela qui m’attire chez vous, au milieu des rideaux grenats ou au fond de vos fauteuils crevés, ce sont les angles brisés à coups de marteau par le vieux Renoir endiablé, et votre lumière est bonne, votre bonne lumière de bar étudiant ou de virée le long de la rivière à quelques-uns qui aimaient Neil Young et Léo Ferré, ce ne serait que cette rêverie retrouvée de nos dix-huit ans adorablement accablés à nous aimer – leurs galas ne sont que ramas de vampires banquiers sur les banquises des médias, nous c’est dans les recoins de vos quartiers bohèmes que nous vivrons comme des chats baudelairiens…De l’autre lumière. – Et toujours je reviendrai l’œil secret de cet étang d’étain sous la lumière silencieuse de ce lever du jour qui pourrait en être le déclin, on ne sait trop, Rembrandt lui-même ne savait trop ce qu’il révélait en mâchant ses cigares - et surtout pas d’effets de théâtre, de clair-obscur ou de faux mystère, laissez venir la beauté des choses qui n’a jamais été séparée de son ombre et qui diffuse cette aura sans le chercher…Peinture JLK: Lago delle streghe, al Devero. -

Ceux qui ont opinion sur rue

Celui qui se prononce sur tout avec une autorité qui se veut très humble en son insondable prétention genre Michel Onfray sur les limites de la théorie des cordes ou l’application des ventouses à l’ancienne en cas de fluxion / Celle qui se veut influenceuse en matière de choix de lessives écoresponsables / Ceux qui citent Héraclite au saut du lit / Celui qui se dit en recherche d’une éthique du profit assumé / Celle qui formate les futurs cadres issus des cités / Ceux qui ont leur idée du pourquoi des séismes en terres islamistes / Celui qui pense que la race supérieure viendra d’en bas et l’affirme tout haut au risque d’énerver la classe moyenne usagère des réseaux / Celle qui milite pour le noir à lèvres de la marque Goudron / Ceux qui listent les noms des diffuseurs d’opinions inappropriées qui sont souvent des femmes seules il faut le relever / Celui qui se demande si un Adolf Hitler aurait sa chance sur Twitter même en raccourcissant ses discours / Celle qui ose dire sa différence aux milliers de followers qui partagent son ressenti / Ceux qui se disent exclus en langage inclusif / Celui qui en tant que garçon laitier sent la fille en lui quand il hume la première traite / Celle qui cite Heidegger avec les notes en bas de page / Ceux qui estiment qu’on peut tout dire moyennant l’accord tacite de Mark Zuckerberg et toute son équipe / Celui qui brait avec les loups / Celle qu’inquiètent les longs silences de son amie Rebecca si diserte naguère sur Facebook / Ceux qui tapent l’incruste sur TikTok pour reprendre l’expression d’une meuf grave branchée de la rédaction culturelle du journal de nos campagnes / Celui qui pense faire un tiré à part de ses bons mots sur Twitter / Celle qui trouve à Bezos un côté Musk et vice versa / Ceux qui s’abstiennent de tout commentaire en espérant que ça se remarque, etc.Peinture : Neil Rands, Falling man.

Celui qui se prononce sur tout avec une autorité qui se veut très humble en son insondable prétention genre Michel Onfray sur les limites de la théorie des cordes ou l’application des ventouses à l’ancienne en cas de fluxion / Celle qui se veut influenceuse en matière de choix de lessives écoresponsables / Ceux qui citent Héraclite au saut du lit / Celui qui se dit en recherche d’une éthique du profit assumé / Celle qui formate les futurs cadres issus des cités / Ceux qui ont leur idée du pourquoi des séismes en terres islamistes / Celui qui pense que la race supérieure viendra d’en bas et l’affirme tout haut au risque d’énerver la classe moyenne usagère des réseaux / Celle qui milite pour le noir à lèvres de la marque Goudron / Ceux qui listent les noms des diffuseurs d’opinions inappropriées qui sont souvent des femmes seules il faut le relever / Celui qui se demande si un Adolf Hitler aurait sa chance sur Twitter même en raccourcissant ses discours / Celle qui ose dire sa différence aux milliers de followers qui partagent son ressenti / Ceux qui se disent exclus en langage inclusif / Celui qui en tant que garçon laitier sent la fille en lui quand il hume la première traite / Celle qui cite Heidegger avec les notes en bas de page / Ceux qui estiment qu’on peut tout dire moyennant l’accord tacite de Mark Zuckerberg et toute son équipe / Celui qui brait avec les loups / Celle qu’inquiètent les longs silences de son amie Rebecca si diserte naguère sur Facebook / Ceux qui tapent l’incruste sur TikTok pour reprendre l’expression d’une meuf grave branchée de la rédaction culturelle du journal de nos campagnes / Celui qui pense faire un tiré à part de ses bons mots sur Twitter / Celle qui trouve à Bezos un côté Musk et vice versa / Ceux qui s’abstiennent de tout commentaire en espérant que ça se remarque, etc.Peinture : Neil Rands, Falling man. -

Prends garde à la douceur

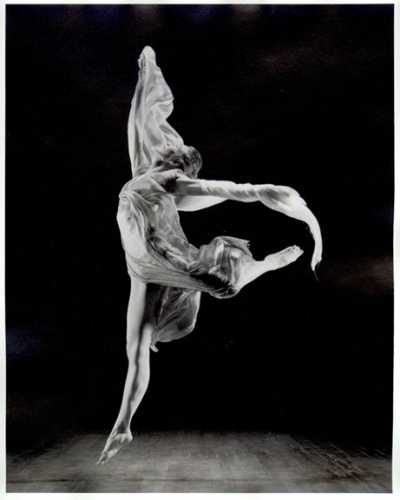

(Pensées de l'aube, XXVI)De l’innocence. - Le mot DANSE m’apparaît ce matin, et tous les mots se mettent à danser avec l’enfant, petite, toute nue et belle dans un long foulard de soie flottant autour d’elle, là-bas sur le haut gazon de la maison de vacances comme suspendue au-dessus des mélèzes, dans l’air frais et bleuté des glaciers, toute seule à danser pour la première fois comme elle a vu, l’autre soir à la télé, l’immatérielle Isadora dans un film d’un autre temps, qui dansait et dansait en ne cessant de danser et danser...Du respect.– Peut-être cela vous manque-t-il seulement, dans le déni de ce que vous faites ou la simple inattention, de ne pas pouvoir partager, non pas l’estime de votre petite personne, mais l’amour de la personne innombrable dont ce que vous faites n’est qu’un des innombrables reflets, mais unique…De notre complicité. – À peine vous êtes-vous retrouvés, les oiseaux et toi qui leur parles ta langue de fée, que retentissent leurs cris froids de calculateurs de points et de résultats réduisant tout à concours et performances du plus fort et du plus vite enrichi, mais de te regarder avec les oiseaux m’éloigne chaque jour un peu de leur bruit et nous voici dans la vraie société des êtres à nous parler de cette journée qui nous attend tous les deux…

(Pensées de l'aube, XXVI)De l’innocence. - Le mot DANSE m’apparaît ce matin, et tous les mots se mettent à danser avec l’enfant, petite, toute nue et belle dans un long foulard de soie flottant autour d’elle, là-bas sur le haut gazon de la maison de vacances comme suspendue au-dessus des mélèzes, dans l’air frais et bleuté des glaciers, toute seule à danser pour la première fois comme elle a vu, l’autre soir à la télé, l’immatérielle Isadora dans un film d’un autre temps, qui dansait et dansait en ne cessant de danser et danser...Du respect.– Peut-être cela vous manque-t-il seulement, dans le déni de ce que vous faites ou la simple inattention, de ne pas pouvoir partager, non pas l’estime de votre petite personne, mais l’amour de la personne innombrable dont ce que vous faites n’est qu’un des innombrables reflets, mais unique…De notre complicité. – À peine vous êtes-vous retrouvés, les oiseaux et toi qui leur parles ta langue de fée, que retentissent leurs cris froids de calculateurs de points et de résultats réduisant tout à concours et performances du plus fort et du plus vite enrichi, mais de te regarder avec les oiseaux m’éloigne chaque jour un peu de leur bruit et nous voici dans la vraie société des êtres à nous parler de cette journée qui nous attend tous les deux… -

Ralentir: chef-d'oeuvre

À propos de Vivre (Ikiru), d’Akira Kurosawa

Akira Kurosawa considérait Ikiru (1952) comme son chef-d’œuvre. C’est en effet un film extraordinaire, dont le thème recoupe celui de La mort d’Ivan Illitch, nouvelle non moins inoubliable de Léon Tolstoï. De quoi s’agit-il plus précisément ? D’un homme soudain confronté à sa mort annoncée, qui fait un bilan tout négatif de la vie qu’il a menée jusque-là et qui essaie de se sauver in extremis.

Le film de Kurosawa retrace d’abord le portrait du personnage surnommé « la momie » par ses collègues de l’Administration dont il dirige la Section des citoyens; c'est type même du bureaucrate sclérosé qui s’oppose à toute réforme et notamment aux requêtes des citoyennes en matière de jardins d’enfants. Apprenant qu’il est atteint d’un cancer inguérissable, il commence par se lancer dans une débauche compulsive qui ne le satisfait guère, puis ce début de récit finit abruptement, et tout recommence alors tout autrement. La suite se passe ainsi dans un local où se trouve réunie une assemblée de femmes et d’hommes, sous le portrait voilé de crêpe de « la momie ». On comprend que c’est une cérémonie du souvenir, après la mort du personnage, l’on y boit beaucoup et les langues se délient. Comme dans Rashomon, du même Kurosawa, c’est « en creux », par les témoignages alternés de ceux qui ont vu le défunt se transformer, durant ses derniers mois, que se reconstruit son portrait tandis qu’on voit le vieil homme, seul sur une balançoire de jardin public, sous la neige, murmurer un chant lancinant et mélancolique d’une lugubre splendeur. À relever l’interprétation, à commencer par celle, formidable, de Takashi Shimura.

Comme dans Rashomon, du même Kurosawa, c’est « en creux », par les témoignages alternés de ceux qui ont vu le défunt se transformer, durant ses derniers mois, que se reconstruit son portrait tandis qu’on voit le vieil homme, seul sur une balançoire de jardin public, sous la neige, murmurer un chant lancinant et mélancolique d’une lugubre splendeur. À relever l’interprétation, à commencer par celle, formidable, de Takashi Shimura. Le film est disponible en DVD.

-

Prends garde à la douceur

(Pensées de l'aube, XXV)De la forme. – Délivre-toi de ce besoin d’illimité qui te défait, rejette ce délire vain qui te fait courir hors de toi, le dessin de ce visage et de chaque visage est une forme douce au toucher de l’âme et le corps, et la fleur, et les forme douces du jour affleurant au regard des fenêtres, et les choses, toutes les choses qui ont une âme de couleur et un cœur de rose - tout cela forme ton âme et ta prose…De l’infinitésimal toi. – Et dis-toi pour la route que le meilleur de toi, qui n’est pas de toi et que ton nom incarne cependant, c’est tout un, est le plus fragile en toi et que cela seul mérite d’être protégé par toi, renoué comme un fil te renouant à toi et qui te relie à Dieu sait qui ou quoi que tu sais au fond de toi…De la réalité. – C’est parfois par le rêve que nous vient la perception physique, terrifiante, de la réalité : de ce qui est réellement réel, sans échappatoire aucune, à ramper dans cette galerie obscure menant Dieu sait où – et soudain le réveil sonne et c’est la nuit d’hiver, et personne on dirait avant que l’odeur du café ne dissipe la réalité du rêve…De l’autre côté du jour.– Tout le jour à chanter le jour tu en es venu à oublier l’envers du jour, la peine du jour et la pauvreté du jour, la faiblesse du jour et le sentiment d’abandon que ressent la nuit du jour, le terrible silence du jour au milieu des bruyants, la terrible solitude des oubliés du jour et des humiliés, des offensés au milieu des ténèbres du jour…Peinture: Floristella Stephani, Ostende.

(Pensées de l'aube, XXV)De la forme. – Délivre-toi de ce besoin d’illimité qui te défait, rejette ce délire vain qui te fait courir hors de toi, le dessin de ce visage et de chaque visage est une forme douce au toucher de l’âme et le corps, et la fleur, et les forme douces du jour affleurant au regard des fenêtres, et les choses, toutes les choses qui ont une âme de couleur et un cœur de rose - tout cela forme ton âme et ta prose…De l’infinitésimal toi. – Et dis-toi pour la route que le meilleur de toi, qui n’est pas de toi et que ton nom incarne cependant, c’est tout un, est le plus fragile en toi et que cela seul mérite d’être protégé par toi, renoué comme un fil te renouant à toi et qui te relie à Dieu sait qui ou quoi que tu sais au fond de toi…De la réalité. – C’est parfois par le rêve que nous vient la perception physique, terrifiante, de la réalité : de ce qui est réellement réel, sans échappatoire aucune, à ramper dans cette galerie obscure menant Dieu sait où – et soudain le réveil sonne et c’est la nuit d’hiver, et personne on dirait avant que l’odeur du café ne dissipe la réalité du rêve…De l’autre côté du jour.– Tout le jour à chanter le jour tu en es venu à oublier l’envers du jour, la peine du jour et la pauvreté du jour, la faiblesse du jour et le sentiment d’abandon que ressent la nuit du jour, le terrible silence du jour au milieu des bruyants, la terrible solitude des oubliés du jour et des humiliés, des offensés au milieu des ténèbres du jour…Peinture: Floristella Stephani, Ostende. -

Prends garde à la douceur

(Pensées de l'aube, XXIV)D’un autre chant.– Et si tu n’as pas de mots pour dire cette aube qu’il fait ce matin comme au désert ou sur la page blanche de la mer, chante-là en silence, tout à l’heure une main de lumière s’est posée à la crête des monts et tout ensuite, de l’ubac, une maison après l’autre, s’est allumé, mais comment le dire avec des mots ?De la juste mesure. – Ce que tu te demandes aussi en voyant le rideau se lever sur la scène du jour, c’est quelle pièce va se jouer dans les heures qui viennent, qui tu seras, dans quelle peau, quel autre rôle tu pourrais jouer, si tu pouvais être plus juste qu’hier soir après avoir goûté une fois de plus du Milk of Human Kindness du Big Will - trois heures durant, Mesure pour mesure, la poésie du Big Will t’a traversé et t’habite encore ce matin, or seras-tu ce matin l’intransigeance d’Angelo le taliban ou la clémence du bon gouvernement, seras-tu la vierge ou la catin, seras-tu glapissement de mauvaise langue ou parole de bienveillance ?Des matinaux.– Le silence scandé par leurs pas n’en finit pas de me ramener à toi, vieille frangine humanité, impure et puante juste rafraîchie avant l’aube dans les éviers et les fontaines, tes matinales humeurs de massacre, ta rage silencieuse contre les cons de patrons et tes première vannes au zinc, tout ton allant courageux revenant comme à nos aïeux dans le bleu du froid des hivers plus long que de nos jours, tout ce trépignement des rues matinales me ramène à toi, vieux frère humain…Du fil des jours.– N’est-ce vraiment qu’une affaire de particules et de circuits électriques, te demandes-tu en remontant du souterrain où tu as passé la nuit, n’y aurait-il pas autre chose, te demandes-tu en te dirigeant vers les fenêtres encore aveugles, n’y a-t-il que ce tapage d’âmes mortes dans le silence des rues et des pages vides, n’y aura-t-il plus jamais que ces phénomènes et ces phénomènes, ou le jour va-t-il te surprendre une fois de plus et renouer le fil de ton souffle et de ton encre ?...Peinture: Thierry Vernet. -

Je me souviens de La Doulou

(Pour ceux qui savent ce qu'elle est, et surtout pour les autres))

Je me souviens de ce qu’on m’a dit des cris de douleur de mon frère aîné, renversé par une voiture sur la Route d’En Haut et que j’étais trop petit pour visiter au pavillon de traumatologie avec notre mère « dans tous ses états »…

°°°

Je me souviens, plus encore que de la lecture du Petit Chose et des Lettres de mon moulin, de celle de La Doulou d’un Alphonse Daudet marquée au fer rouge de la torture quotidienne…

°°°

Je me souviens de l’air désolé de notre père, dans les périodes les plus dures de sa maladie, et de son air de s’excuser de « déranger »…

°°°

Je me souviens de la grande salle de l’hôpital cantonal aux vingt-cinq lits de petits lascars dont les plus mal en point étaient les moins bruyants…

°°°

Je me souviens de la douleur muette émanant du visage de cire fondue du petit Toupie, mon camarade de classe leucémique plus habile que moi au jeu du Mikado, auquel j’offris, lors de ma visite que je ne savais pas être la dernière, un Argus bleu ciel pour sa collection de papillons…

°°°

Je me souviens des rugissements de fureur et des hurlements de détresse quasi enfantine de mon vieux voisin de box, aux urgences du CHUV en je ne sais plus quelle année, auquel on venait d’apprendre en pleine nuit qu’on allait l’amputer de sa jambe déjà gagnée par la gangrène, et de son lit vide le lendemain matin.

°°°

Je me souviens, au lendemain de l’accident de moto qui m’amena inconscient au pavillon de traumatologie de l’ancien hôpital cantonal, de la douleur impuissante que j’éprouvai en découvrant l’état de mes jeunes voisins de chambre dont beaucoup ne marcheraient plus jamais – et la vision terrifiante de celui d’entre eux qui passait ses journées à plat ventre dont le dos nu sculpural était celui d’un athlète apprécié de sa société de gymnastique…

°°°

Je me souviens de la lecture de J’ai saigné, évoquant sous la plume de Blaise Cendrars la fin atoce de son jeune voisin de chambre, et du discours imbécile du gradé lui expliquant en passant que son martyre lui était offert par La France…°°°

Je me souviens de la phase consternante de Ramuz, bien au cocon dans sa chambre de littérateur, au moment même où Cendrars se fait amputer, qui dit comme ça que oui, que c’est terrible, ces jeunes qui meurent de l’autre côté des frontières, mais qu’en somme savoir qu’ils meurent est presque aussi douloureux que mourir soi-même , n’est-ce pas…

°°°

Je me souviens de ce que je ne souvenais de rien quand mes camarades m’ont ramassé au pied des trente premiers mètres de la première longueur de l’arête W de l’Aiguille Purtscheller après un chute opportunément adoucie par la neige…°°°

Je me souviens de l’effroi paralysant que j’éprouvai après le téléphone d’Hèlène m’apprenant, à mon bureau de chef de la culturelle du Matin, ce 16 août 1985, que mon ami Reynald n’était pas rentré de la course que nous devions faire ensemble au Mont Dolent et qu’il avait finalement décidé de faire seul…

°°°

Je me souviens du long silence et des larmes que nous avons partagés au sommet du Dolent, un mois près la mort de Reynald, avant que nous ne balancions ses cendres dans la face glaciaire par grand beau temps...

°°°

Je me souviens du corps prêt à être lavé de notre père, et de notre mère désignant ses multiples hématomes comme les stigmates d’un long martyre...°°°

Je me souviens de la remarque de mon ami Dimitri, des mois après le grave accident qui lui valut des souffrances extrêmes, selon laquelle il lui avait fallu cette épreuve pour concevoir les douleurs du Christ sur la croix…°°°

Je me souviens du regard un peu étonné de notre petite Sophie dans la nuit de son premier faux croup…°°°

Je me souviens des éclats de rire argentins de la petite Louise à laquelle nous avions offert un Pégase bleu à crinière violette volant crânement au-dessus de son lit de douleurs à quelques semaines de sa mort annoncée…°°°

Je me souviens que c’est grâce à l’immobiiisation forcée due à mon accident de moto que j’ai écrit mon premier livre en trois mois…°°°

Je me souviens avec une extrême précision de chaque souffrance morale que j’ai pu infliger à ceux que j’aime, je me souviens aussi de leurs occasionnelles douleurs physiques, sans avoir rien retenu des miennes que le surcroît de lucidité et d’attention reconnaissante que mérite la bonne vie…

°°°

Je me souviens que nous aurons bien ri, certain soir à Cetona, au fin fond de la Toscane, quand Guido Ceronetti m’a lancé de sa voix aiguë et grave la fois : «La vie est vache !» , et que je lui ai répondu selon le code millénaire: «Mais rien ne vaut la vie !»…Sur La Doulou…

La Doulou d'Alphonse Daudet est l'un des rares ouvrages traitant directement et uniquement de la douleur physique. Le courage consiste à ne pas effrayer les autres.

Du jour où la Douleur est entrée dans ma vie…

A quoi ça sert, les mots ? Ils arrivent quand c’est fini, apaisé. Ils parlent de souvenirs, impuissants ou menteurs...

Douleur toujours nouvelle pour moi et qui se banalise pour eux. Ils s’y habituent, moi pas…Croissance morale et intellectuelle par la douleur, mais jusqu'à un certain point.

Extraits

Retour de la douche avec X, un malade de la tête, que je réconforte — que je « frictionne » en chemin, pour le plaisir si humain de me faire de la chaleur à moi-même.… du jour où la Douleur est entrée dans ma vie…

Ce que j’ai souffert hier soir — le talon et les côtes ! La torture… pas de mots pour rendre ça, il faut des cris.

D’abord, à quoi ça sert, les mots, pour tout ce qu’il y a de vraiment senti en douleur (comme en passion) ? Ils arrivent quand c’est fini, apaisé. Ils parlent de souvenir, impuissants ou menteurs.Pas d’idée générale sur la douleur. Chaque patient fait la sienne, et le mal varie, comme la voix du chanteur, selon l’acoustique de la salle.

Douleur toujours nouvelle pour celui qui souffre et qui se banalise pour l’entourage. Tous s’y habitueront, excepté moi.

Douleur qui se glisse partout, dans ma vision, mes sensations, mon jugement ; c’est une infiltration.

Et j’imaginais une conversation de Jésus avec les deux larrons sur la Douleur.

Dans ma pauvre carcasse creusée, vidée par l’anémie, la douleur retentit comme la voix dans un logis sans meubles ni tentures. Des jours, de longs jours où il n’y a plus rien de vivant en moi que le souffrir.

Ecrit pendant l’une de ces crises.

Croissance morale et intellectuelle par la douleur, mais jusqu'à un certain point.

La lutte, ce qu’il y a de plus affreux. Au moins, le jour où il n’y a plus moyen de bouger…

Mon sosie. L’homme dont le mal se rapproche le plus du vôtre. Comme on l’aime, comme on le fait parler. Moi, j’en ai deux : un peintre italien, un conseiller à la Cour d’appel, qui, à eux deux, sont ma souffrance.

Des enfants malades. Causé avec un petit. Certaine fierté dans ses douleurs. (Fragilité des os).

Mais je souffre, moi aussi, et en ce moment ; mais j’ai pris l’habitude de garder mes souffrances pour moi ; quand la crise est trop forte et que je me laisse aller à une plainte un peu vive, c’est un tel bouleversement autour de moi ! « Qu’est-ce que tu as ? D’où souffres-tu ? » Il faut avouer que c’est toujours la même chose et qu’on serait en droit de nous dire : « Oh ! alors, si ce n’est que ça ! »

Car cette douleur, toujours nouvelle pour nous, notre entourage y est habitué, elle deviendrait vite une fatigue pour tout le monde, même pour ceux qui nous aiment le plus. La pitié s’émousse. Aussi, ne serait-ce par générosité, c’est par fierté que je retiendrais mes plaintes, pour ne jamais lire dans les yeux les plus chers la fatigue ou l’ennui.

-

Au scalpel, Jérémie André dissèque le corps sociétal...

Dans La Fabrique du corps humain, Jérémie André, médecin de métier et d’esprit, tant que de méthode, propose une approche clinique et behavioriste d’une partie de la réalité lausannoise actuelle, localisée au quartier du Flon à forte symbolique sociale, avec trois personnages typés de notre drôle de monde...Il manque un Zola au roman romand, affirmait en substance l’éditeur Vladimir Dimitrijevic, directeur de L’Age d’Homme, dans un article paru à la fin des années 1970 dans la Gazette littéraire.Déplorant le manque d’ancrage social de notre littérature, et plus précisément depuis la mort de Ramuz, déjà confiné dans le monde rural, l'éditeur constatait que nos romanciers achoppent aux états d’âme de pasteurs ou de professeurs et autres intellectuels plus qu’aux multiples aspects de la société en mutation, dont notre littérature individualiste et plus ou moins spiritualisante, ou politiquement moralisante, ne garderait aucun témoignage significatif comparable aux romans d’un Zola, d’un Balzac ou, plus récemment, d’un Jules Romains ou d’un Georges Simenon.En macho balkanique bon teint, celui que nous appelions Dimitri faisait l’impasse sur l’implication sociale conséquente de plusieurs romancières, d’Alice Rivaz à Janine Massard ou Mireille Kuttel et Anne Cuneo (toutes deux issues de l’immigration italienne), mais le constat ouvrait bel et bien un débat quasi inexistant dans la critique littéraire du moment.