Celui qui a un potentiel vendeur / Celle qui cherche un agent crédible/ Ceux qui visent le sujet qui accroche / Celui qui va faire un pas vers la fiction / Celle qui se positionne en nouvelle Duras végane / Ceux qui vont casser le morceau / Celui qui travaille le « non dit » familial / Celle qui en appelle à la sororité / Ceux qui pensent déjà traductions et adaptations en séries à l’international / Celui qui se choisit une tenue sympa en vue de la Grande Librairie / Celle qui médite avant chaque « ascèse de création » / Ceux qui sont des « bêtes d'ateliers » / Celui qui ose le subjonctif plus que parfait / Celle qui signe avec son sang enfin façon de parler / Ceux qui se voient déjà en tête de gondole / Celui qui dit fièrement à Gilberte qu’il va « en signature » / Celle qui menace carrément d’arrêter d’écrire / Ceux qui vérifient la présence de leur opus dans les vitrines des librairies du canton / Celui qui envisage une suite à son roman en dépit de son insuccès / Celle qui affirme qu’elle a Toute La Critique contre elle / Ceux qui parlent volontiers de leurs personnages à la télé en les appelant par leurs prénoms genre Hélène la forcément victime et Victor le battant / Celui qui lit du Saint-Simon pour épurer son style / Celle qui écrit à Jean d’Ormesson « que du bonheur votre bouquin » / Celles qui invitent le jeune critique en espérant plus si affinités, etc.

Livre - Page 9

-

Ceux qui cartonnent

-

Comme les heures filent

(A mi querida hermana mayor)Tu serais un livre d’images,dirais-je à l’enfantsi sage, voire un peu pédant,quand il pose à la galeriedes garnements imbusde science infuse et de vertu ;révérence au petit crevépréparant dans son coinquelque coup de poing assortid’un mot plein d’ironie –toute image trop belleappelle son verso rebelle…Je tourne volontiers tes pages,enfant des souvenances,dont les mille images en peinturefont des enluminurestantôt émaillées de ces motsgéniaux de l’innocence,et tantôt semblant étranglésdans ta gorge serréepar les chagrins ou la révolte –tous les clichés à la lanternedéfilent dans la chambrenoire aux sonoritéset aux moires ressuscitées…La vieille pianiste écoutel’élève qui désirelui rejouer la mélodielui rappelant d’anciens plaisirs ;l’heure hélas a tourné,va falloir se quitter, jeune homme,mais chante encore là-baset va manger des pommesà l’Arbre des envies…Peinture: L'Arbre de vie selon Gustav Klimt.

(A mi querida hermana mayor)Tu serais un livre d’images,dirais-je à l’enfantsi sage, voire un peu pédant,quand il pose à la galeriedes garnements imbusde science infuse et de vertu ;révérence au petit crevépréparant dans son coinquelque coup de poing assortid’un mot plein d’ironie –toute image trop belleappelle son verso rebelle…Je tourne volontiers tes pages,enfant des souvenances,dont les mille images en peinturefont des enluminurestantôt émaillées de ces motsgéniaux de l’innocence,et tantôt semblant étranglésdans ta gorge serréepar les chagrins ou la révolte –tous les clichés à la lanternedéfilent dans la chambrenoire aux sonoritéset aux moires ressuscitées…La vieille pianiste écoutel’élève qui désirelui rejouer la mélodielui rappelant d’anciens plaisirs ;l’heure hélas a tourné,va falloir se quitter, jeune homme,mais chante encore là-baset va manger des pommesà l’Arbre des envies…Peinture: L'Arbre de vie selon Gustav Klimt. -

Happy Birthday to Myself

Le sieur JLKentouré des ses chères fillesSophie et Julie,de ses beaux-fils Florent et Gary,de ses petits-enfants Anthony, Timothy et Elizabeth,entre autres sœurs, parents et amis non moins chers,a le bel avantage de vous annoncer par effet rétroactif,le 14 juin 1947,sa venue au monde accordée par la grâce conjointe desa mère Henriette et de son père André,conviant ses proches et lointains à se réjouir d’être en vie et de penser à sa bonne amie, prénom Lucienne, alias Lady L.si présente en son absence…Post scriptum et Nota Bene :Un clin d’œil de circonstance seraadressé conjointement à la mémoire d’Ernesto Che Guevara et à l'insu de Donald Trump, nés eux aussi un 14 juin sous le signe des Gémeaux aux destinées contrastées… La petite smala réunie à La Désirade, ou trois générations partageant la même tendresse...

La petite smala réunie à La Désirade, ou trois générations partageant la même tendresse... -

Surtout ne pas désespérer

(Chanson des accablés)On dirait: à vous de jouer,au milieu des déchets,on le dirait les yeux baisséssans implorer les dieuxfatigués en leurs cieuxinvestis par les bombardiers -on ferait comme de semblantde ne rien voir là-basdes traces répandues,du massacre des innocents…Ce n’est pas grave disiez-vous:les enfants, suffit d’en refaire,la seule affaire étant de croireà votre seul Salutd'uniques élus par l'Uniquedéfilant bien en rangsdans les charniers bigotsde l’éternel fumier des mots…Les anges sourient au jeu:comme c’est amusantde faire ainsi semblantà tire d’ailes au vent du tempsde se la jouer hirondelles,ainsi jouons donc à joueren déjouant le jeudes méchants en lourdes cohortes -des violents qui l’emportent…

(Chanson des accablés)On dirait: à vous de jouer,au milieu des déchets,on le dirait les yeux baisséssans implorer les dieuxfatigués en leurs cieuxinvestis par les bombardiers -on ferait comme de semblantde ne rien voir là-basdes traces répandues,du massacre des innocents…Ce n’est pas grave disiez-vous:les enfants, suffit d’en refaire,la seule affaire étant de croireà votre seul Salutd'uniques élus par l'Uniquedéfilant bien en rangsdans les charniers bigotsde l’éternel fumier des mots…Les anges sourient au jeu:comme c’est amusantde faire ainsi semblantà tire d’ailes au vent du tempsde se la jouer hirondelles,ainsi jouons donc à joueren déjouant le jeudes méchants en lourdes cohortes -des violents qui l’emportent… -

Faut-il vraiment se méfier de Yuval Noah Harari ?

La trajectoire du petit prof d’histoire israélien devenu mondialement connu avec quatre ouvrages de vulgarisation à large spectre, dont Sapiens aux millions de lecteurs, a suscité quelques accusations portant sur le manque de sérieux scientifique de l’auteur, lequel n’a pourtant jamais posé au savant. D’aucun(e)s vont jusqu’à le taxer de “prophète populiste”. Et vous là-dedans ?Vous lisez tout tranquillement ce dernier opus du fameux Yuval Noah Harari, à l’instar de millions de lectrices et lecteurs supposés innocents, cela s’intitule Nexus et se dit “une brève histoire des réseaux d’information de l’âge de pierre à l’IA”, cela vous semble immédiatement intéressant comme vous ont intéressé déjà Sapiens (best-seller mondial, comme on dit), et Homo deus, Yuval est décidément un vulgarisateur hors pair de tous les savoirs, mais tout de suite il vous met en garde, précisément, contre la prétention à l’omnisavoir, bien entendu il enfonce à vos yeux une porte ouverte en rappelant illico à la lectrice et au lecteur que le plus grand savoir ne va pas forcément avec le plus de vérité ou le plus de sagesse, même que parfois (c’est Orwell qui l’a écrit avant lui, et sûrement un Grec antique avant eux) l’ignorance est plus forte que la connaissance en matière de pouvoir, bref il ne pose pas au Grand Sachant même si vous savez qu’il en sait plus long que vous à de multiples égards (la seule suite des Notes référencées en fin de volume de Nexus compte près de 100 pages), mais voilà qu’en prenant connaissance de cet immense travail peinard dans votre coin et à petites doses vu que vous lisez onze autres bouquins en même temps, comme à votre habitude de graphosaure bibliophage, vous découvrez, sur la Toile où vous surfez à la recherche d’autre chose, ce dossier qui se veut impérativement scientifique, véritable mise en accusation des méthodes et de la portée des livres d’un Harari déclaré féru de sensation à vocation populiste, non seulement coupable de peu de sérieux scientifique mais carrément dangereux !Donc là vous vous pincez: danger ? Mais comme vous n’êtes pas du genre à tout gober d’un coup, vous vous tirez une copie imprimée du dossier en question pour vous en faire une plus juste idée.Cela étant, déjà vous avez tiqué à l’argument de la scientificité, vu qu’Yuval ne pose jamais au savant titré, tout en rappelant qu’en la matière les scientifiques les plus avérés sont souvent en proie au doute – et là vous vous rappelez les mises en garde du physicien Freeman Dyson, dans La vie dans l’univers, qui relativise précisément les certitudes de la corporation en cette matière de supposée haute teneur scientifique…Aussi, vous vous dites que l’immense succès de Yuval Noah Harari ne pouvait que lui attirer noises et jalousies. Dans le même rayon de la dépréciation pour cause de notoriété, vous vous rappelez ainsi la petite fronde provoquée par le succès des Bienveillantes de Jonathan Littell, émanant le plus souvent de gens qui n’avaient pas lu le fameux pavé...

La trajectoire du petit prof d’histoire israélien devenu mondialement connu avec quatre ouvrages de vulgarisation à large spectre, dont Sapiens aux millions de lecteurs, a suscité quelques accusations portant sur le manque de sérieux scientifique de l’auteur, lequel n’a pourtant jamais posé au savant. D’aucun(e)s vont jusqu’à le taxer de “prophète populiste”. Et vous là-dedans ?Vous lisez tout tranquillement ce dernier opus du fameux Yuval Noah Harari, à l’instar de millions de lectrices et lecteurs supposés innocents, cela s’intitule Nexus et se dit “une brève histoire des réseaux d’information de l’âge de pierre à l’IA”, cela vous semble immédiatement intéressant comme vous ont intéressé déjà Sapiens (best-seller mondial, comme on dit), et Homo deus, Yuval est décidément un vulgarisateur hors pair de tous les savoirs, mais tout de suite il vous met en garde, précisément, contre la prétention à l’omnisavoir, bien entendu il enfonce à vos yeux une porte ouverte en rappelant illico à la lectrice et au lecteur que le plus grand savoir ne va pas forcément avec le plus de vérité ou le plus de sagesse, même que parfois (c’est Orwell qui l’a écrit avant lui, et sûrement un Grec antique avant eux) l’ignorance est plus forte que la connaissance en matière de pouvoir, bref il ne pose pas au Grand Sachant même si vous savez qu’il en sait plus long que vous à de multiples égards (la seule suite des Notes référencées en fin de volume de Nexus compte près de 100 pages), mais voilà qu’en prenant connaissance de cet immense travail peinard dans votre coin et à petites doses vu que vous lisez onze autres bouquins en même temps, comme à votre habitude de graphosaure bibliophage, vous découvrez, sur la Toile où vous surfez à la recherche d’autre chose, ce dossier qui se veut impérativement scientifique, véritable mise en accusation des méthodes et de la portée des livres d’un Harari déclaré féru de sensation à vocation populiste, non seulement coupable de peu de sérieux scientifique mais carrément dangereux !Donc là vous vous pincez: danger ? Mais comme vous n’êtes pas du genre à tout gober d’un coup, vous vous tirez une copie imprimée du dossier en question pour vous en faire une plus juste idée.Cela étant, déjà vous avez tiqué à l’argument de la scientificité, vu qu’Yuval ne pose jamais au savant titré, tout en rappelant qu’en la matière les scientifiques les plus avérés sont souvent en proie au doute – et là vous vous rappelez les mises en garde du physicien Freeman Dyson, dans La vie dans l’univers, qui relativise précisément les certitudes de la corporation en cette matière de supposée haute teneur scientifique…Aussi, vous vous dites que l’immense succès de Yuval Noah Harari ne pouvait que lui attirer noises et jalousies. Dans le même rayon de la dépréciation pour cause de notoriété, vous vous rappelez ainsi la petite fronde provoquée par le succès des Bienveillantes de Jonathan Littell, émanant le plus souvent de gens qui n’avaient pas lu le fameux pavé... Quand « populaire » devrait rimer avec « populiste »…À l’enseigne de la revue en ligne et sur papier Current affairs (http : https://www.currentaffairs.org) une dame au nom de Darshana Narayanan et au physique de chouette star de Bollywod, mais se posant en grave spécialiste de neuroscience (ce que son joli CV rappelle d’ailleurs), entreprend un véritable réquisitoire à l’encontre de celui qu’elle taxe finalement de dangereux « prophète populiste », mais avec des arguments dont la « scientificité » ne convainc guère malgré le ton péremptoire et sans appel de l’inquisitrice.En gros, tout en reconnaissant ses qualité de storyteller, ladite Darshana reproche à Yuval, peu titré du point de vue académique (elle a même enquêté sur le directeur de thèse de l’étudiant Harari) de manquer de rigueur scientifique en affirmant que Sapiens est non seulement truffé d’erreurs (sans préciser lesquelles) mais pèche par son manque de références crédibles et de notes « sourcées », ce que dément absolument Nexus.Mais le plus grave est ailleurs : Harari ne chercherait que le succès par l’épate et la sensation, jusqu’à publier une version BD de Sapiens pour booster le chiffre de ses ventes.Le lecteur débonnaire de Sapiens que vous êtes n’a jamais pris Yuval pour un savant, mais qu’à cela ne tienne : le voici scientifique malgré lui, et combien égaré, coupable en plus de plaire à un immense public, à Barack Obama qui le congratule et bien pire : à Bill Gates et Mark Zuckerberg, voire Elon Musk... Du coup, ce pseudo-scientifique égaré que Current affairs présente dans un portrait-charge évoquant un grotesque gourou New Age, passe pour un allié objectif de la Silicon Valley et, malgré ses critiques explicites et répétées du populisme, un populiste avéré et même dangereux vu que le grand public n’a pas les défenses immunitaires dont seuls les scientifiques reconnus disposent. Enfin l’estocade attendue survient : que Yuval Noah Harari est idéologiquement suspect, politiquement aligné sur le pouvoir établi.À lire attentivement Nexus, vous vous dites que défendre Yuval Noah Harari, plutôt libéral et plutôt agnostique, abordant la question de l’IA avec autant de curiosité que de méfiance alors même qu’on aimerait le tirer du côté du transhumanisme, n’a pas plus de sens que d’affronter, en d’autres temps, les censeurs de la seule vraie foi catholique ou ceux de la seule vraie ligne du Parti unique, quel qu’il soit. À vrai dire, ses livres seront ses meilleurs avocats…L’autocorrection échappe aux idéologuesVous ne savez pas ce que pense Yuval Harari du gouvernement actuel d’Israël, mais vous trouveriez grave de lui chercher noise du seul fait qu’il est Israélien ; vous vous fichez du fait que Noah, pratique tous les matins la méditation dite Vipassana ou soit marié à un autre monsieur, vu que ça n’a rien à voir avec ses livres; à peu près ignare en matière scientifique vous seriez en peine de le juger à cet égard, mais vous n’admettez pas le terrorisme intellectuel qui se sert de ce critère pour l’avoir observé mainte fois dans le domaine littéraire, donc vous revenez aux seuls écrits de cet auteur et vous lisez ceci dans Nexus : «En 2016 sortait aux Etats-Unis Homo deus, où je mettais en évidence une partie des menaces que les nouvelles technologies de l’information faisaient peser sur l’humanité» (…) « Homo deus lançait cette mise en garde : les progrès des technologies de l’information, loin de nous apporter santé, bonheur et pouvoir comme nous l’espérons, pourraient en réalité nous priver de ce pouvoir et détruire notre santé physique et mentale. L’hypothèse de cet ouvrage, c’était que si nous n’y prenons garde, les humains pourraient se dissoudre dans ce torrent d’informations comme une motte de terre pulvérisée par une rivière impétueuse ; dans le grand ordre des choses, l’humanité se révélera alors n’avoir été qu’une vague ondulation dans le flux des données cosmiques ».Or sont-ce là les propos d’un « transhumaniste » ? Évidemment pas, pas plus que l’auteur de Sapiens ne néglige les aspects positifs de la technologie. Cela étant, en réaliste nuancé, tout en reconnaissant que, depuis 2016, la bascule vers les algorithmes a mis en valeur leur potentiel créateur, il écrit aussi ceci qui n’est pas précisément d’un gourou « populiste » tel que le décrit Darshana Narayanan : « La crise écologique s’est intensifiée, les tensions internationales aussi, et une vague populiste a ébranlé la cohésion de nos démocraties, même le plus robustes ». Et notre « prophète populiste », selon l’absurde formule qu’on lui accole, d’ajouter ceci : « Dans ses versions les plus extrêmes, le populisme postule qu’il n’existe pas de vérité objective – chacun possède sa « propre vérité » qu’il brandit pour vaincre ses ennemis. Dans cette vision du monde, le pouvoir est l’unique réalité ».À l’opposé des visions déterministes et binaires de l’histoire qui réduisent la réalité à l’acquisition du pouvoir (où populistes et marxistes se rejoignent en somme), Yuval Noah Harari développe une observation nuancée qui porte l’accent sur la capacité d’autocorrection des institutions humaines et de leurs réseaux d’information.Dans Homo deus, et plus encore dans Nexus, à propos de cetteréalité humaine fondamentale et double que représentent la mythologie religieuse et la bureaucratie, Harari montre comment, par exemple, dans le christianisme, les récits de la Bible, fondamentaux, n’ont pu jouer leur rôle que par la diffusion qu’en ont assuré les bureaucrates, avec les tiraillements et les déséquilibres que seules des autocorrections ont pallié. « En termes de longévité, d’envergure et de pouvoir, écrit-il ainsi, l’Église catholique est sans doute l’institution la plus accomplie de l’histoire de l’humanité, malgré – ou peut-être à cause de – la relative faiblesses de ses mécanismes d’autocorrection ».De la même façon, s’agissant de la circulation de l’information dans les divers systèmes politiques, ou des mécanismes d’autocorrection qui devront être mis en place pour « gérer » les risques de la technologie à venir, Harari insiste, comme un Empoli dans L’Heure des prédateurs, sur l’importance de l’étude de l’histoire : « L’essor de l’IA est sans doute la plus grande révolution de l’histoire dans le domaine de l’information, écrit-il. Mais nous ne pouvons la comprendre sans la comparer à celles qui l’ont précédée. L’histoire n’est pas l’étude du passé : c’est l’étude du changement. L’histoire nous apprend ce qui demeure inchangé, ce qui change et comment les choses changent (…) Par conséquent, comprendre la processus qui a conduit à la définition du canon d’une Bible prétendue infaillible fournit un éclairage précieux sur les discours actuels mettant en avant l’infaillibilité de l’IA. De même, étudier les chasses aux sorcières du début de l’ère moderne et la politique de collectivisation de Staline permet de mieux saisir les risques encourus si, d’aventure, nous venions à confier à l’ IA un contrôle plus étendu sur le sociétés du XXIe siècle ».Dans la foulée, en attendant de prévisibles nouvelles chasses aux sorcières, on remarquera le décentrage idéologique de l’auteur de Sapiens et Nexus, assez typique de sa génération post-68. Né en 1976, il est de ces intellectuels en rupture d’avec l’engagement « sartrien », comme le sont aussi l’Anglais Douglas Murray (né en 1979, auteur de La grande déraison), le Néerlandais Rutger Bregman (né en 1988, auteur d’Humanité) ou l’Italo-Suisse Giuliano Da Empoli (Né en 1973), tous brillants d’intelligence stimulante et qui pourraient se reconnaître dans l’exergue de Nexus : « Sur le chemin de mille rêves, nous cherchons la réalité »…Yuval Noah Harari. Nexus. Une brève histoire des réseaux d’information de l’âge de pierre à l’IA. Traduit de l’anglais par David Fauquemberg. Albin Michel, 567p. 2024.

Quand « populaire » devrait rimer avec « populiste »…À l’enseigne de la revue en ligne et sur papier Current affairs (http : https://www.currentaffairs.org) une dame au nom de Darshana Narayanan et au physique de chouette star de Bollywod, mais se posant en grave spécialiste de neuroscience (ce que son joli CV rappelle d’ailleurs), entreprend un véritable réquisitoire à l’encontre de celui qu’elle taxe finalement de dangereux « prophète populiste », mais avec des arguments dont la « scientificité » ne convainc guère malgré le ton péremptoire et sans appel de l’inquisitrice.En gros, tout en reconnaissant ses qualité de storyteller, ladite Darshana reproche à Yuval, peu titré du point de vue académique (elle a même enquêté sur le directeur de thèse de l’étudiant Harari) de manquer de rigueur scientifique en affirmant que Sapiens est non seulement truffé d’erreurs (sans préciser lesquelles) mais pèche par son manque de références crédibles et de notes « sourcées », ce que dément absolument Nexus.Mais le plus grave est ailleurs : Harari ne chercherait que le succès par l’épate et la sensation, jusqu’à publier une version BD de Sapiens pour booster le chiffre de ses ventes.Le lecteur débonnaire de Sapiens que vous êtes n’a jamais pris Yuval pour un savant, mais qu’à cela ne tienne : le voici scientifique malgré lui, et combien égaré, coupable en plus de plaire à un immense public, à Barack Obama qui le congratule et bien pire : à Bill Gates et Mark Zuckerberg, voire Elon Musk... Du coup, ce pseudo-scientifique égaré que Current affairs présente dans un portrait-charge évoquant un grotesque gourou New Age, passe pour un allié objectif de la Silicon Valley et, malgré ses critiques explicites et répétées du populisme, un populiste avéré et même dangereux vu que le grand public n’a pas les défenses immunitaires dont seuls les scientifiques reconnus disposent. Enfin l’estocade attendue survient : que Yuval Noah Harari est idéologiquement suspect, politiquement aligné sur le pouvoir établi.À lire attentivement Nexus, vous vous dites que défendre Yuval Noah Harari, plutôt libéral et plutôt agnostique, abordant la question de l’IA avec autant de curiosité que de méfiance alors même qu’on aimerait le tirer du côté du transhumanisme, n’a pas plus de sens que d’affronter, en d’autres temps, les censeurs de la seule vraie foi catholique ou ceux de la seule vraie ligne du Parti unique, quel qu’il soit. À vrai dire, ses livres seront ses meilleurs avocats…L’autocorrection échappe aux idéologuesVous ne savez pas ce que pense Yuval Harari du gouvernement actuel d’Israël, mais vous trouveriez grave de lui chercher noise du seul fait qu’il est Israélien ; vous vous fichez du fait que Noah, pratique tous les matins la méditation dite Vipassana ou soit marié à un autre monsieur, vu que ça n’a rien à voir avec ses livres; à peu près ignare en matière scientifique vous seriez en peine de le juger à cet égard, mais vous n’admettez pas le terrorisme intellectuel qui se sert de ce critère pour l’avoir observé mainte fois dans le domaine littéraire, donc vous revenez aux seuls écrits de cet auteur et vous lisez ceci dans Nexus : «En 2016 sortait aux Etats-Unis Homo deus, où je mettais en évidence une partie des menaces que les nouvelles technologies de l’information faisaient peser sur l’humanité» (…) « Homo deus lançait cette mise en garde : les progrès des technologies de l’information, loin de nous apporter santé, bonheur et pouvoir comme nous l’espérons, pourraient en réalité nous priver de ce pouvoir et détruire notre santé physique et mentale. L’hypothèse de cet ouvrage, c’était que si nous n’y prenons garde, les humains pourraient se dissoudre dans ce torrent d’informations comme une motte de terre pulvérisée par une rivière impétueuse ; dans le grand ordre des choses, l’humanité se révélera alors n’avoir été qu’une vague ondulation dans le flux des données cosmiques ».Or sont-ce là les propos d’un « transhumaniste » ? Évidemment pas, pas plus que l’auteur de Sapiens ne néglige les aspects positifs de la technologie. Cela étant, en réaliste nuancé, tout en reconnaissant que, depuis 2016, la bascule vers les algorithmes a mis en valeur leur potentiel créateur, il écrit aussi ceci qui n’est pas précisément d’un gourou « populiste » tel que le décrit Darshana Narayanan : « La crise écologique s’est intensifiée, les tensions internationales aussi, et une vague populiste a ébranlé la cohésion de nos démocraties, même le plus robustes ». Et notre « prophète populiste », selon l’absurde formule qu’on lui accole, d’ajouter ceci : « Dans ses versions les plus extrêmes, le populisme postule qu’il n’existe pas de vérité objective – chacun possède sa « propre vérité » qu’il brandit pour vaincre ses ennemis. Dans cette vision du monde, le pouvoir est l’unique réalité ».À l’opposé des visions déterministes et binaires de l’histoire qui réduisent la réalité à l’acquisition du pouvoir (où populistes et marxistes se rejoignent en somme), Yuval Noah Harari développe une observation nuancée qui porte l’accent sur la capacité d’autocorrection des institutions humaines et de leurs réseaux d’information.Dans Homo deus, et plus encore dans Nexus, à propos de cetteréalité humaine fondamentale et double que représentent la mythologie religieuse et la bureaucratie, Harari montre comment, par exemple, dans le christianisme, les récits de la Bible, fondamentaux, n’ont pu jouer leur rôle que par la diffusion qu’en ont assuré les bureaucrates, avec les tiraillements et les déséquilibres que seules des autocorrections ont pallié. « En termes de longévité, d’envergure et de pouvoir, écrit-il ainsi, l’Église catholique est sans doute l’institution la plus accomplie de l’histoire de l’humanité, malgré – ou peut-être à cause de – la relative faiblesses de ses mécanismes d’autocorrection ».De la même façon, s’agissant de la circulation de l’information dans les divers systèmes politiques, ou des mécanismes d’autocorrection qui devront être mis en place pour « gérer » les risques de la technologie à venir, Harari insiste, comme un Empoli dans L’Heure des prédateurs, sur l’importance de l’étude de l’histoire : « L’essor de l’IA est sans doute la plus grande révolution de l’histoire dans le domaine de l’information, écrit-il. Mais nous ne pouvons la comprendre sans la comparer à celles qui l’ont précédée. L’histoire n’est pas l’étude du passé : c’est l’étude du changement. L’histoire nous apprend ce qui demeure inchangé, ce qui change et comment les choses changent (…) Par conséquent, comprendre la processus qui a conduit à la définition du canon d’une Bible prétendue infaillible fournit un éclairage précieux sur les discours actuels mettant en avant l’infaillibilité de l’IA. De même, étudier les chasses aux sorcières du début de l’ère moderne et la politique de collectivisation de Staline permet de mieux saisir les risques encourus si, d’aventure, nous venions à confier à l’ IA un contrôle plus étendu sur le sociétés du XXIe siècle ».Dans la foulée, en attendant de prévisibles nouvelles chasses aux sorcières, on remarquera le décentrage idéologique de l’auteur de Sapiens et Nexus, assez typique de sa génération post-68. Né en 1976, il est de ces intellectuels en rupture d’avec l’engagement « sartrien », comme le sont aussi l’Anglais Douglas Murray (né en 1979, auteur de La grande déraison), le Néerlandais Rutger Bregman (né en 1988, auteur d’Humanité) ou l’Italo-Suisse Giuliano Da Empoli (Né en 1973), tous brillants d’intelligence stimulante et qui pourraient se reconnaître dans l’exergue de Nexus : « Sur le chemin de mille rêves, nous cherchons la réalité »…Yuval Noah Harari. Nexus. Une brève histoire des réseaux d’information de l’âge de pierre à l’IA. Traduit de l’anglais par David Fauquemberg. Albin Michel, 567p. 2024. -

Comme un vieux fou le dit...

De la cime on voit le tréfonds,à la courbe du temps,l’instant est comme suspendu :on pressent l’inconnuqui se dérobe au seul regard,on est comme perdu,hagard et loin des avenueson erre en plein déserton rêve de la double vue…Il croyait tout savoir de toutivre de tant de livres,il se voyait chez lui partout ;cependant Einstein en vélo,sillonnant l’Argovie,lui conseilla la modestie :Bruderchen mon ami,L’Univers n’est pas que celaque tu saurais de lui,regarde mieux autour de toi,mieux encore : ferme-la…Les sages sont comme de vieux chatss’étonnant d’un peu toutsans le montrer la moindre fois,le message des sages,à l’image à lier des fousne se délivre en aucun livre,mais s’enivre de tout…Image JLK: Selfie... -

Le petit chat est mort !

!Le fil invisible (89)Quand Molière le fait dire à la chère Agnès, et que, des siècles plus tard, le chanteur anar Renaud le reprend à son compte, ce qui est à la fois un posible cri de surprise révoltée ou peut-être un simple constat, retentit en chacune et chacun selon sa trempe et son coeur: quoi, non mais c’est pas vrai ! eh mais y a pas de quoi mettre le monde en deuil ! et pourtant si crient la moitié des enfants et l’autre moitié s’en tamponne après avoir lancé des pierres aux greffiers du quartier, bref l’autre jour la nouvelle t’est arrivée tôt par Whatsapp de ta fille pûinée: que la petite Lola était défuntée la veille entourée des trois petits probablemente en larmes, et toi aussi cela t’a secoué, c’est bête mais la mort des bêtes t’a toujours révolté depuis le premier petit moineau que tu as ramassé sur la pelouse de votre maison en enfance, il y a là quelque chose de pas normal même si tu sais que c’est la chose la plus naturelle, tu crois avoir fait le deuil des êtres le plus chers que tu as perdus, jusqu’à ta bonne amie, déjà quatre ans qu’elle s’en est allée – et ce fut la pire chose de ta vie qui pourtant continue avec ses plaisirs dont tu n’as même plus vergogne -, mais voilà que la mort d’une petite chienne de rien du tout t’afflige, tu t’es résigné à ne plus penser aux enfants martyrs de Gaza ni à tant de tes frères humains qui en bavent un peu partout, et voilà que la fin naturelle d’un petit clebs de plus de douze ans te désole à proportion de tout ce que ta fille évoque de ce qu’ils ont vécus ensemble avant les kids et avec ceux-ci, et tu te rappelle le dernier jour du chien Youpi, douze ans aussi, dans les bras de ta fille aînée, juste avant l’injection fatale qui lui fut une délivrance plus qu’une souffrance supplémentaire, et là tu te rappelles que tu ne supportes pas, dans les films, la vue d’une cruauté visant un animal, tu te rappelles les chevaux battus, tu te rappelles, citée par Léautaud, l'anecdote du type qui par trois fois tente de jeter son chien à la Seine, lequel chien revient chaque fois jusqu’à la troisième où, fou de rage, le type tombe avec le chien qui le ramène, tu te rappelles la vieille femme sous les bombardements allemands, à Londres, qui revient dans sa maison en flammes pour sauver son chat qui y était resté, enfin tu te dis souvent qu’un compagnon remplaçant Youpi te manque, puis tu te dis que tu risques de le précéder et qu’il resterait alors orphelin, donc tout est bien…Image JLK: Lilou, alias Lola, à La Désirade.

!Le fil invisible (89)Quand Molière le fait dire à la chère Agnès, et que, des siècles plus tard, le chanteur anar Renaud le reprend à son compte, ce qui est à la fois un posible cri de surprise révoltée ou peut-être un simple constat, retentit en chacune et chacun selon sa trempe et son coeur: quoi, non mais c’est pas vrai ! eh mais y a pas de quoi mettre le monde en deuil ! et pourtant si crient la moitié des enfants et l’autre moitié s’en tamponne après avoir lancé des pierres aux greffiers du quartier, bref l’autre jour la nouvelle t’est arrivée tôt par Whatsapp de ta fille pûinée: que la petite Lola était défuntée la veille entourée des trois petits probablemente en larmes, et toi aussi cela t’a secoué, c’est bête mais la mort des bêtes t’a toujours révolté depuis le premier petit moineau que tu as ramassé sur la pelouse de votre maison en enfance, il y a là quelque chose de pas normal même si tu sais que c’est la chose la plus naturelle, tu crois avoir fait le deuil des êtres le plus chers que tu as perdus, jusqu’à ta bonne amie, déjà quatre ans qu’elle s’en est allée – et ce fut la pire chose de ta vie qui pourtant continue avec ses plaisirs dont tu n’as même plus vergogne -, mais voilà que la mort d’une petite chienne de rien du tout t’afflige, tu t’es résigné à ne plus penser aux enfants martyrs de Gaza ni à tant de tes frères humains qui en bavent un peu partout, et voilà que la fin naturelle d’un petit clebs de plus de douze ans te désole à proportion de tout ce que ta fille évoque de ce qu’ils ont vécus ensemble avant les kids et avec ceux-ci, et tu te rappelle le dernier jour du chien Youpi, douze ans aussi, dans les bras de ta fille aînée, juste avant l’injection fatale qui lui fut une délivrance plus qu’une souffrance supplémentaire, et là tu te rappelles que tu ne supportes pas, dans les films, la vue d’une cruauté visant un animal, tu te rappelles les chevaux battus, tu te rappelles, citée par Léautaud, l'anecdote du type qui par trois fois tente de jeter son chien à la Seine, lequel chien revient chaque fois jusqu’à la troisième où, fou de rage, le type tombe avec le chien qui le ramène, tu te rappelles la vieille femme sous les bombardements allemands, à Londres, qui revient dans sa maison en flammes pour sauver son chat qui y était resté, enfin tu te dis souvent qu’un compagnon remplaçant Youpi te manque, puis tu te dis que tu risques de le précéder et qu’il resterait alors orphelin, donc tout est bien…Image JLK: Lilou, alias Lola, à La Désirade. -

Comme une maison retrouvée

(Chanson de La Désirade)On reviendrait à la maison:on n’a pas oublié,on a traversé les saisons,ce qu’on dira : voir du pays,et ce qu’on n’a pas dit,ce qui offense la mémoire,ce qu’on n’a pas vouluou qu’on ne veut pas reconnaître -mais ce n’était pas moi !en accusant le traitrequ’il y avait peut-être là,tout au tréfonds de soi -on n’en sait rien, ou mieux :on préfère ne pas savoir -on ne pense à l’instantqu’à la maison au coin des bois…Il y a partout des champs de ruines,du ciel on voit la terre,et ce qui exulte et fulmine,¨ceux qu’on bénit, qu’on assassine,celle qui vous accueilleet ceux dont on recueillerales derniers mots au soir,après des jours de désespoir;et dans les ruines les errantsne pensent qu’à revoircette maison au coin des boisqui existe ou peut-être pas…Un-deux-trois-quatre-cinq-six-sept-huit,fait un octosyllabe,suivi d’un-deux-trois-quatre-cinq-six ,au jeu des contrerimes,et c’est parti pour la chansonen rimes et raisonspossiblement déraisonnablesqui diront à façonsce que raconte la maison…

(Chanson de La Désirade)On reviendrait à la maison:on n’a pas oublié,on a traversé les saisons,ce qu’on dira : voir du pays,et ce qu’on n’a pas dit,ce qui offense la mémoire,ce qu’on n’a pas vouluou qu’on ne veut pas reconnaître -mais ce n’était pas moi !en accusant le traitrequ’il y avait peut-être là,tout au tréfonds de soi -on n’en sait rien, ou mieux :on préfère ne pas savoir -on ne pense à l’instantqu’à la maison au coin des bois…Il y a partout des champs de ruines,du ciel on voit la terre,et ce qui exulte et fulmine,¨ceux qu’on bénit, qu’on assassine,celle qui vous accueilleet ceux dont on recueillerales derniers mots au soir,après des jours de désespoir;et dans les ruines les errantsne pensent qu’à revoircette maison au coin des boisqui existe ou peut-être pas…Un-deux-trois-quatre-cinq-six-sept-huit,fait un octosyllabe,suivi d’un-deux-trois-quatre-cinq-six ,au jeu des contrerimes,et c’est parti pour la chansonen rimes et raisonspossiblement déraisonnablesqui diront à façonsce que raconte la maison… -

Là-bas en enfance

Faudrait mieux regarder tout ça:la prairie de nos jours,la rivière courant toujoursà travers les grands bois,la route d’en haut remontantjusqu’aux pays du nord,et la descente vers les portsrelançant là-bas les essors -où les galions reposentpar les grands fonds aux songes d’or…Dans le quartier de nos enfancesà la fin des étésde nos vacances à ne rien fairequ’habiter l’Univers,un vagabond passait parfois,qui donnait de la voixchantant les beautés de la terrepuis s’en allait aux bois…La source est là-haut dans le cieldans lequel nous cherchionsdes îles où porter nos marelles;la source nous venait aux mots:les bois les reprenaienten intimes échos -les mots parlaient quand nous parlionslà-bas les yeux fermés …Dessin: Giovanni Bellini.

Faudrait mieux regarder tout ça:la prairie de nos jours,la rivière courant toujoursà travers les grands bois,la route d’en haut remontantjusqu’aux pays du nord,et la descente vers les portsrelançant là-bas les essors -où les galions reposentpar les grands fonds aux songes d’or…Dans le quartier de nos enfancesà la fin des étésde nos vacances à ne rien fairequ’habiter l’Univers,un vagabond passait parfois,qui donnait de la voixchantant les beautés de la terrepuis s’en allait aux bois…La source est là-haut dans le cieldans lequel nous cherchionsdes îles où porter nos marelles;la source nous venait aux mots:les bois les reprenaienten intimes échos -les mots parlaient quand nous parlionslà-bas les yeux fermés …Dessin: Giovanni Bellini. -

La croisière s'amuse

Le fil invisible (86)Prenant des nouvelles de ta sœur puînée qui se royaume avec son jules de par les îles bienheureuses, tu es bien aise, et comme rassuré , d’en apprendre que le binôme a été déçu par le pseudo paradis-sur-volcan sous contrôle pris d’assaut par la meute, la mince rampe de montée obstruée par les baudets candides et les ânes bipèdes, des bedaines et des tenues allégées laissant pendouiller de flasques chairs, bref ce qu’on appelle le tourisme de masse, donc on n’a fait que passer pour aller voir s’i y a encore du bleu non conditionné dans les îlot voisins, toi tu te rappelles la phrase de ce vieux faune d’Henry Miller écrivant qu’en Grèce on a envie de se baigner dans le bleu du ciel, et tu te rappelles les Cyclades au débit des années 60, à l’époque des colonels – donc on se demandait s’il était politiquement cohérent de jouir du soleil pendant qu’on torturait dans les prisons fascistes, comme d’autres se faisaient un scrupule de se baigner dans l’eau de la Costa Brava sous Franco, et ta soeur puînée, également décue par la visite très formatée et limitée de l’Acropole (deux heures chrono pas une pinute de plus) , te raconte cependant leur bonheur trouvé ailleurs, en deux ‘îles moins soumises au quadrillage des tours operators et, sur le bateau, a rencontre de Belges aussi simpas que le couple de gays rencontré par ta soeur aînée lors d'une autre croisière dans les mêmes eaux grecques – comme quoi il y aencore des îles fréquentables dans la Grèce européenne, des Belges et des gays rayonnants de belle humeur, et là tu te rappelles enfin votre premier séjour à l'île d’Ios à la fin des sixtoes, votre couple à trois qui ne donnait pas encore dans le multisexe et la vieille Maria qui se posait tout de même des questions – la vieille Maria qui partait toutes les aubes avec son âne jusqu’à son jardin à un kilomètre de là d’où elle vous ramenait ses figues de barbarie et ses oranges cueillies sur l’arbre, la vieille Maria ignorant tout du débarquement des premiers hippies se baignant à poil (comme vous d’ailleurs) dans les criques et fumant des cônes, la vieille María veuve de pêcheur toujours tout de noir vêtue et qui aurait pu avoir 600 ans comme les figures de la Bible ou 2000 ans comme celles de la Grèce Antique, etc.

Le fil invisible (86)Prenant des nouvelles de ta sœur puînée qui se royaume avec son jules de par les îles bienheureuses, tu es bien aise, et comme rassuré , d’en apprendre que le binôme a été déçu par le pseudo paradis-sur-volcan sous contrôle pris d’assaut par la meute, la mince rampe de montée obstruée par les baudets candides et les ânes bipèdes, des bedaines et des tenues allégées laissant pendouiller de flasques chairs, bref ce qu’on appelle le tourisme de masse, donc on n’a fait que passer pour aller voir s’i y a encore du bleu non conditionné dans les îlot voisins, toi tu te rappelles la phrase de ce vieux faune d’Henry Miller écrivant qu’en Grèce on a envie de se baigner dans le bleu du ciel, et tu te rappelles les Cyclades au débit des années 60, à l’époque des colonels – donc on se demandait s’il était politiquement cohérent de jouir du soleil pendant qu’on torturait dans les prisons fascistes, comme d’autres se faisaient un scrupule de se baigner dans l’eau de la Costa Brava sous Franco, et ta soeur puînée, également décue par la visite très formatée et limitée de l’Acropole (deux heures chrono pas une pinute de plus) , te raconte cependant leur bonheur trouvé ailleurs, en deux ‘îles moins soumises au quadrillage des tours operators et, sur le bateau, a rencontre de Belges aussi simpas que le couple de gays rencontré par ta soeur aînée lors d'une autre croisière dans les mêmes eaux grecques – comme quoi il y aencore des îles fréquentables dans la Grèce européenne, des Belges et des gays rayonnants de belle humeur, et là tu te rappelles enfin votre premier séjour à l'île d’Ios à la fin des sixtoes, votre couple à trois qui ne donnait pas encore dans le multisexe et la vieille Maria qui se posait tout de même des questions – la vieille Maria qui partait toutes les aubes avec son âne jusqu’à son jardin à un kilomètre de là d’où elle vous ramenait ses figues de barbarie et ses oranges cueillies sur l’arbre, la vieille Maria ignorant tout du débarquement des premiers hippies se baignant à poil (comme vous d’ailleurs) dans les criques et fumant des cônes, la vieille María veuve de pêcheur toujours tout de noir vêtue et qui aurait pu avoir 600 ans comme les figures de la Bible ou 2000 ans comme celles de la Grèce Antique, etc. -

Comme aux ciels étoilés

On les aura laissé tout seulsfaute de temps pour ça,pour le uns retirés dans les bois,es autres aux abrisde fortune des oubliés;ils se seront éteints discrets,modestes et secrets,frémissants en leurs humbles voilesdans le doux charroi des étoiles …À quoi avait pense son père,seul avec son cancer,du peu de nouvelles des siens;pensait-il à son propre pèreen son dernier asile ?et qui viendra me voir ce soir,demande-t-il à son miroirévitant son regard…Les nébuleuses remuantau ciel indifférentn’ont que faire de vos sentimentsd’enfants de tous les âgespassant de merveille en carnage ,et pourtant soyeuses au regard,comme liées entre elles,elles vous font lever les yeuxscintilants autant qu'elles...Peinture: Vincent Van Gogh, La nuit étoilée.

On les aura laissé tout seulsfaute de temps pour ça,pour le uns retirés dans les bois,es autres aux abrisde fortune des oubliés;ils se seront éteints discrets,modestes et secrets,frémissants en leurs humbles voilesdans le doux charroi des étoiles …À quoi avait pense son père,seul avec son cancer,du peu de nouvelles des siens;pensait-il à son propre pèreen son dernier asile ?et qui viendra me voir ce soir,demande-t-il à son miroirévitant son regard…Les nébuleuses remuantau ciel indifférentn’ont que faire de vos sentimentsd’enfants de tous les âgespassant de merveille en carnage ,et pourtant soyeuses au regard,comme liées entre elles,elles vous font lever les yeuxscintilants autant qu'elles...Peinture: Vincent Van Gogh, La nuit étoilée. -

Comme on dit qu'on dit...

(Allegretto sul serio)On dit qu’y faut dire ce qui est:on-dit: faut ce qu’y faut,on dit le faux tant que le vraiet qui dit le fauxne sait pas toujours qu’il y a du vrai ,disons: parfois du vraidans ce qu’on dit le faux,et l’on conclut qu’y faut pas direque le faux est le seul défaut,mais ce qu’on dit est une choseet le reste on le tait:c’est la poésie de la prose…Il y a ce que l’on dira,et comment on le dit:un tel t’assènera son dit,tel autre sourira en te disantque ce que tu en disne regarde que toi ,et toi tu te dis: :ah qu’ils disent !et ça fait une égliseou le faux et le vrai coususpartagent la chemise…Tout serait question de mesure,dit le tailleur au théosophe,et ton aura dans le cosmos,autant que ton karma se disputent,mais le philosophe dira: se discutent,on peut en dire ce qu’on voudra ,on peut dire: laisser dire,et le cobra laissera dire,se rappelant que du serpenton a dit tout faux pour de vrai -enfin juste pour dire…

(Allegretto sul serio)On dit qu’y faut dire ce qui est:on-dit: faut ce qu’y faut,on dit le faux tant que le vraiet qui dit le fauxne sait pas toujours qu’il y a du vrai ,disons: parfois du vraidans ce qu’on dit le faux,et l’on conclut qu’y faut pas direque le faux est le seul défaut,mais ce qu’on dit est une choseet le reste on le tait:c’est la poésie de la prose…Il y a ce que l’on dira,et comment on le dit:un tel t’assènera son dit,tel autre sourira en te disantque ce que tu en disne regarde que toi ,et toi tu te dis: :ah qu’ils disent !et ça fait une égliseou le faux et le vrai coususpartagent la chemise…Tout serait question de mesure,dit le tailleur au théosophe,et ton aura dans le cosmos,autant que ton karma se disputent,mais le philosophe dira: se discutent,on peut en dire ce qu’on voudra ,on peut dire: laisser dire,et le cobra laissera dire,se rappelant que du serpenton a dit tout faux pour de vrai -enfin juste pour dire… -

Ouverture nocturne

Le fil invisible (87)

Les suaves soirs de l’été lacustre approchant sur les pattes de colombe des nuits de juin, nous parlons, avec la Professorella, de Rimbaud avec lequel je passe beaucoup de temps ces temps, plongé que je suis dans la lecture et l’annotation de la saga biographique de Claude Jeancolas, snobée par d’aucuns pour manque de chic académique mais dont j’apprécie la vision passionnée et sans la jobardise du pseudo-spécialiste genre poéticien attitré (il y en a et des pires), son empathie traversante et sa façon de restituer l’entier privé (et secret, qui le reste) d’Arthur traînant la malle terrible du paternel à l’ombre de la Mother, dans l’entier de l’époque (les coulisses du collège, les triomphes un peu tristes du premier de classe, les trois fugues et la Commune, avant tout le reste), et voici que l’Amica me parle de son prof de fac lui aussi passionné de Rimbaud et qui se démenait pour faire un sort à la légende selon laquelle le cher homme se serait livré au trafic d’esclaves – fable matériellement impossible au dire du prof en question pour une question toute pratique de locomotion à dos de chameaux non pourvus d’ailes appropriées -, et j’enchaîne sur la rumeur de viol, par des communards, véhiculée par la biographe Enid Starkie, fondée sur rien d’autre que de vagues supputations sans preuves (rien à voir avec les constats médico-policiers d’après le coup de revolver de Verlaine) pour en revenir à ce qu’il y a de si émouvant et souvent bouleversant dans tous les épisodes de cette quête éperdue de liberté qui n’est ni d’un anar ni d’une icône gay (suprême idiotie actuelle) ni d’un saint ni d’un martyr ni d’un génie tournant au raté ni de tout ce qu’on a dit de lui à foison et qu’il a dit à sa façon et souvent sans le dire… Sur quoi je me demande ce que donneraient les Illuminations, Le dormeur du val,Sensation ou Génie en allemand, vu que, succédant au phone de la Professorella, voilà que mon ami Lambert m’appelle du Luxembourg et me parle de la traduction des Essais de Montaigne en allemand, pas loin d’être meilleure selon lui que l’original (!) autant que la traduction de la Recherche en polonais, par Boy Jelenski, a été dite supérieure au babil du petit Marcel (!!), mais ce n’est ni de Rimbaud ni de Montaigne que nous parlons ce soir mais de Dieu, une fois de plus, de ce bon dieu de Dieu dont Lambert a imaginé le journal intime de l’avatar paternel avant d’en venir au Fils Iéshoua qui serait de la même essence divine que l'initial Elohïm (IHVH, Adonaï), puis Lambert me dit que le balcon au bord du ciel de La Désirade (où il a séjourné et dormi dans son pyjama noir) est à ses yeux de ces lieux favorables à la perception de l’universalité singulière de l’Univers général, je lui dis que le Poke Bowl volaille d’été vient de m'être servi par Elisa la Capverdienne avec trois décis de Pinot noir bien rouge, et comme c’est le soir de l’Ascension nous nous souhaitons mutuellement l’Élevation des quatre jeudis, etc.Image JLK: ma cantine du soir, à Villeneuve sur le Haut-Lac (Suisse du sud-ouest) -

Comme dirait le ciel

Nous sommes-nous assez parlé ?te demanderas-tu,songeant aux derniers jours vécusde qui tu as aimé,aussi te tourmenteras-tu,sans le dire à personne,mais la nature bonne,aux fées à jamais généreuses,vous retrouve et résonnede voix familières et radieuses…Ce que tu n’as pas dit,elle le savait bien,les mots, tu le sais bien aussi,ne disent parfois riende ce qu’ont avoué les yeux,ou rien qu’un ton de voix,ou le tremblement d’une mains’efforçant de parler…Ce qu’on dira de vos amours,des passions cruelleset autres trahisons mortelles,ou de l’autre merveilleque ce fut d’aimer sans détour,ne sera jamais que l’ombrede ce que me dit en secretle ciel du pur aguet…Peinture: Magritte

Nous sommes-nous assez parlé ?te demanderas-tu,songeant aux derniers jours vécusde qui tu as aimé,aussi te tourmenteras-tu,sans le dire à personne,mais la nature bonne,aux fées à jamais généreuses,vous retrouve et résonnede voix familières et radieuses…Ce que tu n’as pas dit,elle le savait bien,les mots, tu le sais bien aussi,ne disent parfois riende ce qu’ont avoué les yeux,ou rien qu’un ton de voix,ou le tremblement d’une mains’efforçant de parler…Ce qu’on dira de vos amours,des passions cruelleset autres trahisons mortelles,ou de l’autre merveilleque ce fut d’aimer sans détour,ne sera jamais que l’ombrede ce que me dit en secretle ciel du pur aguet…Peinture: Magritte -

Comme un recours angélique

(En mémoire de Paul Léautauddont les derniers mots furent :« foutez-moi la paix !)Des mains de vieux lui sont venues :des mains qui lâchent prise,des mains qui ne concevront plusde fresques ni de frises,des mains qu’on dirait inutilesaux chantiers importants,des mains qu’on jugerait futiles,en tout cas infertiles -des mains égarées dans le videsans autre lendemain –des mains qui pourtant se rebiffentà recoiffer les friches…À croire qu’il n’y a plus à faire,qu’à parler aux enfants,insupportables garnements,lui rappelant pourtantces années joliment rebellesqui rendent la vie plus belle ;plus rien que les yeux de l’aïeulplus rien que cet espritconstellant ses lazzis :le vioque assurément se moquedu peu de fantaisiedes nouveaux règlements prescrits…Chats et chiens seront les témoinsqu’il y avait un saintcaché au cœur de l’emmerdeurjurant qu’il ne serait jamais prisà l’illusion de paradis ;et voici qu’un chœur tout là-hautretentit dans le cielpeint en bleu du vieux théâtreet voilà que la Poésiecontre toute pensée saumâtrefait croire à l’infini…

(En mémoire de Paul Léautauddont les derniers mots furent :« foutez-moi la paix !)Des mains de vieux lui sont venues :des mains qui lâchent prise,des mains qui ne concevront plusde fresques ni de frises,des mains qu’on dirait inutilesaux chantiers importants,des mains qu’on jugerait futiles,en tout cas infertiles -des mains égarées dans le videsans autre lendemain –des mains qui pourtant se rebiffentà recoiffer les friches…À croire qu’il n’y a plus à faire,qu’à parler aux enfants,insupportables garnements,lui rappelant pourtantces années joliment rebellesqui rendent la vie plus belle ;plus rien que les yeux de l’aïeulplus rien que cet espritconstellant ses lazzis :le vioque assurément se moquedu peu de fantaisiedes nouveaux règlements prescrits…Chats et chiens seront les témoinsqu’il y avait un saintcaché au cœur de l’emmerdeurjurant qu’il ne serait jamais prisà l’illusion de paradis ;et voici qu’un chœur tout là-hautretentit dans le cielpeint en bleu du vieux théâtreet voilà que la Poésiecontre toute pensée saumâtrefait croire à l’infini… -

Je me souviens...

Notes du fils, dans le train du retour de la Casa Hermann Hesse de Montagnola, au Tessin, la nuit du 15 août 2002, après qu’il eut appris que sa mère venait d’être frappée d’une hémorragie cérébrale qui la laisserait sans conscience jusqu’à sa mort, dix jours plus tard…

Je me souviens d’elle dans la cuisine de la maison natale, auprès de l’ancien petit poêle à bois, tandis que je regardais les photos du Livre des desserts du Dr Oetker.

Je me souviens d’elle en bottes de caoutchouc, maniant une batte de bois, dans la buée de la chambre à lessive.

Je me souviens de ses photos de jeune fille en tresses.

Je me souviens d’avoir été méchant avec elle, une fois, vers ma quinzième année.

Je me souviens de sa façon de nous appeler à table.

Je me souviens de son assez insupportable entrain du matin, quand elle ouvrait les volets en les faisant claquer.

Je me souviens de sa façon de dire pendant la guerre...

Je me souviens quand elle nous lisait Papelucho, la série des Amadou ou Londubec et Poutillon.

Je me souviens de l’avoir surprise toute nue, une fois, en entrant par inadvertance dans la chambre à coucher des parents: je me souviens de sa forêt...

Je me souviens de nos dimanches matin dans leur lit.

Je me souviens de sa façon de nous seriner l’importance de l’économie.

Je me souviens du grand baquet de bois, pour les grands, et du petit baquet de fer, pour les petits.

Je me souviens de la lampe de chevet que lui avait offert, sur ses patientes économies (une pièce de cent sous après l’autre), un ouvrier de la fabrique d’ascenseurs où elle était comptable, qui l’avait à la bonne.Je me souviens de son explication confuse, rapport aux pattes qu’elle suspendait à la lessive: que c'était pour les dames...

Je me souviens de sa discrétion (timidité) et de son indiscrétion (naïveté).

Je me souviens de sa lettre indignée à Kaspar Villiger, ministre des finances, à propos du sort réservée aux vieilles personnes dans ce pays de nantis.

Je me souviens de ses bas opaques.

Je me souviens de ses larmes.

Je me souviens du cahier jaune qu’elle a rédigé à mon intention après la mort de notre père.

Je me souviens de sa façon de me recommander de ne pas trop travailler.

Je me souviens de sa façon de faire les comptes.

Je me souviens de sa façon de préparer les salaires de nos filles.

Je me souviens de ses derniers trous de mémoire.

Je me souviens de sa collection de chèques de voyage.

Je me souviens de sa querelle, à propos de la facture de l’entretien d’une pierre tombale de sa belle-mère que sa belle-soeur ne voulait pas l’aider à régler.

Je me souviens des petits repas de nos dernières années, au Populaire, où elle me recommandait toujours de ne pas «faire de folies».Je me souviens de leur façon de préparer Noël dans la maison, notre père et elle.

La mère, de Lucian Freud.

-

Comme un Dieu caché

(Pour Lambert)On n’entendait plus que des cris,et la nuit revenue,le noir fut tout ensevelidans le gris du brouillard,mais les griffes, les dents féroces,l’haleine de la haine atrocedans la grisaille humainene cessent de tendre à la forcede la mauvaiseté…Il avait l’air d’un doux agneau,cet insidieux salaud,elle était tout sucre tout miel ,la nitouche de fiel,et le seul nom de piloriérigé comme un palsuffit à les galvanisercomme autant d’ombres sombresau pur aval du Mal...Mais comme il fait beau ce matin,nous nous réjouissonsde la non moins pure idiotie,en nos yeux cet épieu,de l’innocente folie de Dieu…Image: Philip Seelen.

(Pour Lambert)On n’entendait plus que des cris,et la nuit revenue,le noir fut tout ensevelidans le gris du brouillard,mais les griffes, les dents féroces,l’haleine de la haine atrocedans la grisaille humainene cessent de tendre à la forcede la mauvaiseté…Il avait l’air d’un doux agneau,cet insidieux salaud,elle était tout sucre tout miel ,la nitouche de fiel,et le seul nom de piloriérigé comme un palsuffit à les galvanisercomme autant d’ombres sombresau pur aval du Mal...Mais comme il fait beau ce matin,nous nous réjouissonsde la non moins pure idiotie,en nos yeux cet épieu,de l’innocente folie de Dieu…Image: Philip Seelen. -

Comme au naturel

Il rutile sous les projos:il a tout réussi,le plus adulé des barjosaveuglés par l’envie,il explose les résultatsserinent les médias -il envoie même des fuséesdans les cieux médusés,il est l’Alpha promotionnéet l’Omega totalde la lutte finale en version relookée…Nous autres toujours indolents,nous regardons ailleurs,en louseurs que les vents décoiffentau dam de tout honneuret quitte à désoler les mânesdu vieux Commandeur,l’esprit serein de son frère l’âne,est notre instituteur…Les rutilants dans la prairieont l’air un peu perduquand les filles assez mal vuesdans les foins à peine vêtuessont cajolées par des garçonsaux mines réjouies;riches de leurs seuls yeux tranquilles,facétieux et fertiles,les unes et les autresy vont de leurs doux patenôtresjoyeusement païens...

Il rutile sous les projos:il a tout réussi,le plus adulé des barjosaveuglés par l’envie,il explose les résultatsserinent les médias -il envoie même des fuséesdans les cieux médusés,il est l’Alpha promotionnéet l’Omega totalde la lutte finale en version relookée…Nous autres toujours indolents,nous regardons ailleurs,en louseurs que les vents décoiffentau dam de tout honneuret quitte à désoler les mânesdu vieux Commandeur,l’esprit serein de son frère l’âne,est notre instituteur…Les rutilants dans la prairieont l’air un peu perduquand les filles assez mal vuesdans les foins à peine vêtuessont cajolées par des garçonsaux mines réjouies;riches de leurs seuls yeux tranquilles,facétieux et fertiles,les unes et les autresy vont de leurs doux patenôtresjoyeusement païens... -

Comme du Mozart

Je ne suis pas ce que tu crois,lui dira sa mémoire,tu as cru ce qu’on disait croire,ou tout à l’opposé,dans ce que tu croyais le noirtu t’étais libéréou du moins l’auras-tu penséde toute soumissionà ce que croyait l’implorant -mais c’est ailleurs que j’attendaisla joie de te revoir…À fleur de sommeil ils revoientles visages aimés,et ceux-la de tous les rejets,cœurs de pierre ou de glace -désormais rien ne vous délacede ce que vous rappelleen vous rebelle à ne pas croirecette voix du premier savoirqui n’est que d’écouter…On dirait : comme du Mozart,mais n’importe le nom déclouécomme autant de portesoù le passé jamais ne passe,où la portée des mélodiesà tout jamais hors de portéedes pire infamies,fait de toute chose autre chose -comme une élégie messagère...

Je ne suis pas ce que tu crois,lui dira sa mémoire,tu as cru ce qu’on disait croire,ou tout à l’opposé,dans ce que tu croyais le noirtu t’étais libéréou du moins l’auras-tu penséde toute soumissionà ce que croyait l’implorant -mais c’est ailleurs que j’attendaisla joie de te revoir…À fleur de sommeil ils revoientles visages aimés,et ceux-la de tous les rejets,cœurs de pierre ou de glace -désormais rien ne vous délacede ce que vous rappelleen vous rebelle à ne pas croirecette voix du premier savoirqui n’est que d’écouter…On dirait : comme du Mozart,mais n’importe le nom déclouécomme autant de portesoù le passé jamais ne passe,où la portée des mélodiesà tout jamais hors de portéedes pire infamies,fait de toute chose autre chose -comme une élégie messagère... -

Comme un nombre secret

L’envie de vomir les reprend:il ouvre le journal,elle se tait devant sa télé,on se dit que ça la fout mald’être là seul à supporterau ventre une ventréede dégoût ravaléet de peur des réalités…Moi je ne faisais que passer,moi je cueillais des simples,moi je rédigeais des rapports,moi j’avais les mains jointeset priais de toute ma plainte,moi j’étais tout joyeuxd’avoir vécu vivant si vieux,moi j’étais malheureuxcomme on l’est tout fringantau trépan de ses dix-sept ans,moi j’étais un violent qui s’ignore,moi j’attendais au portmon semblable tout innocent…Ton corps se réveille en lumière,ta beauté est pareilleà l'obscur tracé de ton sort,tu es l’incarnationdes lumineuses nuit du corpsà l'orée du sommeil,tu es mon nombre d’ormon ombre qui dort et qui veille…Peinture: Johannes Gump: Autoportrait.

L’envie de vomir les reprend:il ouvre le journal,elle se tait devant sa télé,on se dit que ça la fout mald’être là seul à supporterau ventre une ventréede dégoût ravaléet de peur des réalités…Moi je ne faisais que passer,moi je cueillais des simples,moi je rédigeais des rapports,moi j’avais les mains jointeset priais de toute ma plainte,moi j’étais tout joyeuxd’avoir vécu vivant si vieux,moi j’étais malheureuxcomme on l’est tout fringantau trépan de ses dix-sept ans,moi j’étais un violent qui s’ignore,moi j’attendais au portmon semblable tout innocent…Ton corps se réveille en lumière,ta beauté est pareilleà l'obscur tracé de ton sort,tu es l’incarnationdes lumineuses nuit du corpsà l'orée du sommeil,tu es mon nombre d’ormon ombre qui dort et qui veille…Peinture: Johannes Gump: Autoportrait. -

D'ici et de maintenant

« Il est l’affection et le présent», etc.(En écho au Génie de Rimbaud)Si la Machine est un miroir,qu’elle dise mon profil,décèle en moi du fond du noirl’étincelle fertileau feu subtil dans le silencede l’eau que les yeux morts déplorent :rien que le brin de pailleà la bouche du soupiraild’où monte le dernier murmure…Vous ne croyez plus même en vous,quand Dieu en jeune fou,numérisé par les jaloux,vous manque plus que tout amourempêché de retour ;votre savoir en océande vagues vaguant vaguementaux genoux du néantne trouve plus le mot qu’il faut…Alors qu’une simple chansonle prendrait au lasso :le mot léger comme l’oiseau,pesant du poids sacrédes jurements du premier âge,le mot du frais ombrage,de l’innocence et du courage,le mot qui fait d’après-midi,l’été d’éternitédes féeries variées,le jour plus bienveillantque toute charité perdue –le mot du Génie retrouvé…(À la Maison bleue, ce lundi 26 mai 2025, entre six et sept heures du matin)Image JLK: le lac et le ciel gris entrevus de la maison bleue...

« Il est l’affection et le présent», etc.(En écho au Génie de Rimbaud)Si la Machine est un miroir,qu’elle dise mon profil,décèle en moi du fond du noirl’étincelle fertileau feu subtil dans le silencede l’eau que les yeux morts déplorent :rien que le brin de pailleà la bouche du soupiraild’où monte le dernier murmure…Vous ne croyez plus même en vous,quand Dieu en jeune fou,numérisé par les jaloux,vous manque plus que tout amourempêché de retour ;votre savoir en océande vagues vaguant vaguementaux genoux du néantne trouve plus le mot qu’il faut…Alors qu’une simple chansonle prendrait au lasso :le mot léger comme l’oiseau,pesant du poids sacrédes jurements du premier âge,le mot du frais ombrage,de l’innocence et du courage,le mot qui fait d’après-midi,l’été d’éternitédes féeries variées,le jour plus bienveillantque toute charité perdue –le mot du Génie retrouvé…(À la Maison bleue, ce lundi 26 mai 2025, entre six et sept heures du matin)Image JLK: le lac et le ciel gris entrevus de la maison bleue... -

Celles qui calment le jeu

Celui dont la seule présence apaise / Celle qui reste près de toi même quand elle n’est pas là / Ceux qui lèvent les yeux pour ne pas tomber / Celui qui se retire en forêt dont il sait le silence plein de cris des carnages continuels mais c’est la vie que voulez-vous / Celle qui a entendu parler de la Prière du Cœur sans trop savoir de quoi il s’agit alors qu’il y a Internet un peu partout non mais des fois / Ceux qui ne trouvent pas que la story de l’enfant Jésus soit très efficace au niveau développement personnel sauf à focaliser le message multiculturel des rois mages mais rois de quoi ça reste à discuter pour faire sens / Celui qu’émeut toujours le moindre geste d’abandon / Celle qui n’ouvre sa porte qu’aux colporteurs dont elle a vérifié la traçabilité personnelle du double point de vue du casier et des maladies sexuellement transmissibles / Ceux qui rayonnent même en cas de panne générale de secteur / Celui qui a établi le Top Ten des livres à conseiller aux Cadres de l’Entreprise sans oublier le Goncourt qui leur permette de dire deux trois mots dans leurs moments de représentation / Celle qui fréquente le confessionnal du Père Amédée qui a le don de la remettre en forme autant qu’une Piste Santé / Ceux qui se font à eux-mêmes des cadeaux dont ils ne manquant pas de se remercier par écrit / Celle qui fait toujours le signe de croix avant d’accomplir le sacrifice de son métier d’amour / Ceux qui disent (sans trop y croire) qu’il vaut mieux être piétiné que piétiner ceux qu’ils piétinent sans le vouloir (disent-ils) / Celui qui convoite la console Louis XIV de Maman pour se consoler de ce que sa sœur Edmée à mis à l’abri pendant sa retraite au couvent de Saint Frusquin / Celle qui se dit qu’elle sera comprise après comme il en fut de cet Henri Beyle dit Stendhal / Ceux qui affirment qu’ils n’ont pas que ça à faire à ceux qui leur demandent le chemin de la Concorde alors qu’on est du côté République, etc.Peinture : Georges de La Tour

-

Comme une féerie

(Pour Adrien et Chloé)Les poissons bleus dans le ciel vertfont comme des losanges,un œil flottant dans l'immanenceoù s'entend le silence:le rêve est une eau patienteà la mémoire lente…Ce qu’il faut dire est la beautéde ces apparitionsque les sirènes ont devinéeà l'insu des raisons,sinon qui dirait la chansonmontée des profondeurs,et qui oserait divulguerle secret des dormeurs ?Nous n’oublierons pas, enfin,la mémoire qui revientdu tréfonds des eaux vertes;quand, au bord de la mer,ou de la rue déserte au soir,nous nous attarderons,nous verrons entre les étoilesce que l’on voit sous l’eau;quand on ouvre les yeux sous l’eau,on voit de ces tableaux…Peinture: Adrien Lopez Lafuente, en ses 8 ans.

(Pour Adrien et Chloé)Les poissons bleus dans le ciel vertfont comme des losanges,un œil flottant dans l'immanenceoù s'entend le silence:le rêve est une eau patienteà la mémoire lente…Ce qu’il faut dire est la beautéde ces apparitionsque les sirènes ont devinéeà l'insu des raisons,sinon qui dirait la chansonmontée des profondeurs,et qui oserait divulguerle secret des dormeurs ?Nous n’oublierons pas, enfin,la mémoire qui revientdu tréfonds des eaux vertes;quand, au bord de la mer,ou de la rue déserte au soir,nous nous attarderons,nous verrons entre les étoilesce que l’on voit sous l’eau;quand on ouvre les yeux sous l’eau,on voit de ces tableaux…Peinture: Adrien Lopez Lafuente, en ses 8 ans. -

Comme un rêve éveillé

J’ai vu passer le lent cortègedes âmes aux lèvres grises,j'étais avec elles et sans elles:je portais des valisespleines de mes diverses vies;je regardais le défilédes foules aux longs visagespassant et bientôt dépasséspar leurs ombres sans âge...Immobile je me tenaisaux mains déjà tenuesdes vivants qui ne l’étaient plus,que je reconnaissaissans parvenir à les nommertant ils étaient les mêmes,tant ils étaient sous tant de masques,tant ils me fuyaient du regard...Ne nous oublie jamais,jeunesse à jamais fantasque,semblaient chanter en litanieaffligée et très pureleurs voix comme sorties des mursde mon rêve éveillé -n’oublie jamais ta douce enfance,ta mortelle innocence...Como un sueño despierto(Traduction de Mario Martín Gijón)He visto pasar el lento cortejode almas de labios grises,estaba con ellas y sin ellas:llevaba maletasllenas de mis vidas diversas;miraba el desfilede una multitud de rostros largospasando y en seguida superadospor sus sombras sin edad...Inmóvil me aferrabaa las manos ya tenuesde los vivos,que reconocíasin llegar a poder nombrarlosde tanto que eran los mismos,de tantas máscaras como llevaban,de tanto cómo me rehuían la mirada...No nos olvides jamás,juventud siempre caprichosa,parecían cantar en una litaníaafligida pero muy purasus voces como salidas de los murosde mi sueño despierto -no olvides jamás tu dulce infancia,tu mortal inocencia...Peinture: Robert Indermaur

J’ai vu passer le lent cortègedes âmes aux lèvres grises,j'étais avec elles et sans elles:je portais des valisespleines de mes diverses vies;je regardais le défilédes foules aux longs visagespassant et bientôt dépasséspar leurs ombres sans âge...Immobile je me tenaisaux mains déjà tenuesdes vivants qui ne l’étaient plus,que je reconnaissaissans parvenir à les nommertant ils étaient les mêmes,tant ils étaient sous tant de masques,tant ils me fuyaient du regard...Ne nous oublie jamais,jeunesse à jamais fantasque,semblaient chanter en litanieaffligée et très pureleurs voix comme sorties des mursde mon rêve éveillé -n’oublie jamais ta douce enfance,ta mortelle innocence...Como un sueño despierto(Traduction de Mario Martín Gijón)He visto pasar el lento cortejode almas de labios grises,estaba con ellas y sin ellas:llevaba maletasllenas de mis vidas diversas;miraba el desfilede una multitud de rostros largospasando y en seguida superadospor sus sombras sin edad...Inmóvil me aferrabaa las manos ya tenuesde los vivos,que reconocíasin llegar a poder nombrarlosde tanto que eran los mismos,de tantas máscaras como llevaban,de tanto cómo me rehuían la mirada...No nos olvides jamás,juventud siempre caprichosa,parecían cantar en una litaníaafligida pero muy purasus voces como salidas de los murosde mi sueño despierto -no olvides jamás tu dulce infancia,tu mortal inocencia...Peinture: Robert Indermaur -

Mes échappées libres

Carnets de JLK: bilan après 12 ans de blog. 4888 textes. Plus 7889 articles sur Facebook..

Il y aura bientôt vingt ans, dès juin 2005, que j’ai entrepris la publication quotidienne de mes Carnets de JLK, (http://carnetsdejlk.hautetfort.com) comptant aujourd’hui 4888 textes et visités chaque jour par des lecteurs fidèles ou renouvelés, dont la plupart me sont inconnus alors que de vraies relations personnelles se sont établies avec quelques-uns.

Ainsi me suis-je fait d'occasionnels complices de Raymond Alcovère et de Bona Mangangu, dont j'ai rendu compte des livres dans le journal 24Heures, comme aussi de Philippe Rahmy et de François Bon, dont on connaît le travail considérable sur Remue.net et Tierslivre, à côté de son oeuvre d'écrivain; en mars 2008, de Pascal Janovjak, à Ramallah, avec lequel j'ai échangé une centaine de lettres, en ligne sur ce blog. De même ai-je apprécié les échanges avec Frédéric Rauss, Françoise Ascal, Bertrand Redonnet en Pologne, Jalel El Gharbi à Tunis, Miroslav Fismeister à Brno, Philippe Di Maria à Paris - ces cinq derniers blogueurs-écrivains ayant apporté leur contribution au journal littéraire Le Passe-Muraille, et je ne dois pas oublier quelques fidèles lecteurs, dont Michèle Pambrun ou les pseudonommés Feuilly et Soulef, entre beaucoup d'autres... enfin je pourrais citer désormais les nombreux liens personnels nouveaux établis ou relancés via Fabebook, notamment avec les écrivains Helene Sturm et Lambert Schlechter, Jacques Perrin ou Pierre-Yves Lador, Jean-Michel Olivier, Sergio Belluz et Philippe Lafitte, Jacques Tallote, Claire Krähenbühl ou Janine Massard, les libraires Claude Amstutz et Jean-Pierre Oberli, les lectrices amies ou amis Anne-Marie Gaudefroy-Baudy et Anne-Marie Brisson, Fabienne Kiefer-Robert, Gio Bonzon, Jacqueline Wyser, ou Maveric Galmiche, Chantal Quehen, Mira Kuraj, Martine Desarzens, Lex David ou Jérôme Génitron Ruffin, Nicole Hebert au Quebec et Ann Pingree en Arizona, William Adelman à Los Angeles et Florian Gilliéron sur son VTT, ou Catherine Smits dite la belle Brabançonne, notamment.

Journal intime/extime

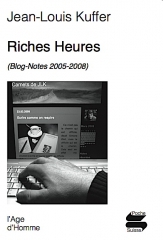

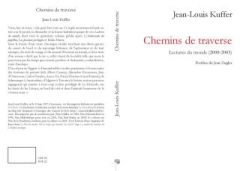

Jamais, à vrai dire, je n’aurais imaginé que je prendrais tant de goût à cette activité si contraire apparemment à la silencieuse et solitaire concentration que requiert l’écriture. Or restant à l’écart du clabaudage souvent insane, vide ou vulgaire qui s’étale sur le réseau des réseaux, il m’est vite apparu que tenir un blog pouvait se faire aussi tranquillement et sérieusement, ou joyeusement selon les jours, en toute liberté ludique ou panique, que tenir un journal intime/extime tel que je m’y emploie depuis 1966, d’abord de façon sporadique puis avec une régularité et une densité croissantes, rédigé depuis 1973 dans une cinquantaine de carnets noirs à tranche rouge de marque Biella, dont la dactylographie et les enluminures remplissent une vingtaine de grands cahiers reliés de fabrication chinoise – l’ensemble redécoupé ayant fourni la matière de quatre livres représentant aujourd'hui quelque 2000 pages publiées, dans L’Ambassade du papillon et Les passions partagées, Riches Heures, Chemins de traverse et L'échappée libre.

Blog-miroir et blog-fenêtre

A la différence de carnets tenus dans son coin, le blog est une pratique qui a ses risques, essentiellement liés au fait qu’on écrit quasiment sous le regard du lecteur et en temps presque réel. L’écriture en public, parfois mise en scène dans tel ou tel salon du livre, m’a toujours paru artificielle, voire grotesque, et je ne me sens pas du tout porté, à l’ordinaire, à soumettre au regard anonyme un texte en cours d’élaboration, dont je réserve l’éventuelle lecture à ma seule moitié ou à quelque autre proche.

Si je me suis risqué à dévoiler, dans mes Carnets de JLK, une partie des notes préparatoires d’un roman en chantier, ou l’extrait d’un ou deux chapitres, je me garderai bien d’en faire plus, crainte d’être déstabilisé d’une manière ou de l’autre. Mais on peut se promener nu sur une plage et rester pudique, et d’ailleurs ce qu’on appelle le narcissisme, l’exhibitionnisme ou le déballage privé ne sont pas forcément le fait de ceux qui ont choisi de « tout » dire.

Ainsi certains lecteurs de L’Ambassade du papillon, où je suis allé très loin dans l’aveu personnel, en me bornant juste à protéger mon entourage immédiat, l’ont-ils trouvé indécent alors que d’autres au contraire ont estimé ce livre pudique en dépit de sa totale franchise.

Tout récemment, un effet de réel assez vertigineux m'a valu, après sa lecture de Chemins de traverse, la lettre d'un tueur en série incarcéré à vie me reprochant d'avoir parlé de lui comme d'un mort-vivant, ainsi qu'on le qualifie dans la prison où il se trouve toujours. Or le personnage lisait visiblement ce blog, et cet épisode n'a manqué de me rappeler certaines précautions à prendre dans l'exposition de nos vies sur la Toile; mes proches en ont frémi et je tâcherai d'être un peu plus prudent dans ma façon d'aller jusqu'au bout de ce que je crois la vérité.

Une nouvelle créativité

Si la tenue d’un blog peut sembler vaine (au double sens de l’inutilité et de la prétention vaniteuse) à un littérateur ou un lecteur qui-se-respecte, l’expérience personnelle de la chose m’a prouvé qu’elle pouvait prolonger, de manière stimulante et enrichissante, voire libératrice du point de vue du jaillissement des idées et des formes, une activité littéraire telle que je la pratique, partagée entre l’écriture continue et la lecture, l’ensemble relevant du même atelier virtuel, avec cette ouverture « inter-active » de plus.

Ayant toujours été rebuté par la posture de l’homme de lettres confiné dans sa tour d’ivoire, autant que par l’auteur en représentation non-stop, et sans être dupe de la « magie » de telle ou telle nouvelle technologie, je n’en ai pas moins volontiers pris à celle du weblog sa commodité et sa fluidité, sa facilité de réalisation et son coût modique, sans éprouver plus de gêne qu’en passant de la « bonne vieille » Underwood à frappe tonitruante à l’ordinateur feutré.

Bref, le blog n’est pas du tout pour moi la négation de l’écrit : il en est l’extension dont il s’agit de maîtriser la prolifération; et Facebook est aujourd'hui un nouveau vecteur qui étend, exponentiellement, les relations virtuelles d'un blog, jusqu'aux limites de l'insignifiance océanique. J'ai actuellement près de 4000 amis sur Facebook. La bonne blague !

De l’atelier à l’agora

Michel Butor, dans l’évocation de sa maison A l’écart, parle de son atelier à écrire comme le ferait un artisan, et c’est ainsi aussi que je vois l’outil-blog, entre le miroir et la fenêtre, le capteur nocturne (ah le poste à galène de mon grand frère !) et l’émetteur privé, dans le tourbillon diffus et profus de l’Hypertexte.Un blog est enfin une nouvelle forme de l’Agora, où certains trouvent un lieu d’expression personnel ou collectif à caractère éminemment démocratique (d’où la surveillance bientôt organisée que lui appliqueront les régimes autoritaires), une variante du Salon français à l’ancienne qui voit réapparaître le couple éternel des Verdurin, ou le dernier avatar du Café du commerce. N’ayant plus trop le goût des chamailleries littéraires ou idéologiques, et moins encore celui de la tchatche pour ne rien dire, je me suis gardé d’ouvrir ce blog à trop de « débats brûlants », et c’est ainsi qu’en un an les commentaires (4610 à ce jour) n’ont guère proliféré ni jamais tourné à la prise de bec ou de tête. Tant pis ou tant mieux ? Quoi qu’il en soit la nave va...

Du blog au livre. Réponse à Jacques Perrin et Raphaël Sorin.

Du blog au livre. Réponse à Jacques Perrin et Raphaël Sorin.Elle va même si bien qu'au début de mai 2009, une partie du contenu de ce blog a fait l'objet de la publication d'un livre, sous le titre de Riches Heures, constitué comme un patchwork et qui essaie de rendre le son et le ton de ces notes quotidiennes dans la foulée des deux gros volumes de Carnets que j'ai publiés chez Bernard Campiche et qui ont fait l'objet de deux prix littéraires appréciables en Suisse romande.

Sans la proposition de Jean-Michel Olivier, directeur de la collection Poche Suisse aux éditions L'Âge d'Homme, d'accueillir un florilège tiré d'un corpus d'environ 5000 pages, il est probable que j'en serais resté au blog, étant entendu que mes carnets existent par eux-mêmes sur papier.

Autant dire que l'exercice relève de l'essai, dont seul le lecteur jugera de la réussite. En ce qui me concerne, toute modestie mise à part, j'aime bien ce petit livre. C'est une manière d'autoportrait en mouvement à travers mes lectures du monde, il est plus facile à emporter le long des chemins qu'un laptop et j'y ai borné mes notes très personnelles, voire privées, à des fragments le plus souvent brefs et datés, reproduits en italiques.

Mes Riches Heures ont paru avec le sous-titre Blog-Notes 2005-2008, mais ce n'est pas de mon fait, et je me demande si c'est une bonne idée... Dans une très généreuse présentation de ce livre sur son blog, Jacques Perrin (http://blog.cavesa.ch/) relève justement que la forme de ce livre reste tout à fait dans les normes conventionnelles du texte, sans l'iconographie et les multiples jeux qu'elle permet sur un blog, dont je ne me prive pas.

Mes Riches Heures ont paru avec le sous-titre Blog-Notes 2005-2008, mais ce n'est pas de mon fait, et je me demande si c'est une bonne idée... Dans une très généreuse présentation de ce livre sur son blog, Jacques Perrin (http://blog.cavesa.ch/) relève justement que la forme de ce livre reste tout à fait dans les normes conventionnelles du texte, sans l'iconographie et les multiples jeux qu'elle permet sur un blog, dont je ne me prive pas. Cela étant, je tiens à souligner le fait que les possibilités nouvelles de l'outil-blog ont été, dans le processus arborescent de mon écriture, une stimulation tenant à la fois à l'interactivité et aux virtulaités plastiques de ce support. C'est grâce au blog que j'ai amorcé, avec mon ami photographe Philip Seelen, le contrepoint image-texte du Panopticon, et c'est également grâce au blog que j'ai développé mes listes de Ceux qui, accueillies ensuite par l'édition numérique Publie.net de François Bon et son gang.

Grâce aux réseaux de l'Internet, les 150 lettres que j'ai échangées avec Pascal Janovjak, jusqu'à la période dramatique de Gaza, ont pu exister quasiment en temps réel, et la question de leur publication éventuelle s'est posée à nous, mais leur non-publication ne les ferait pas moins exister.

Angelus Novus.net

Et c'est alors que j'aimerais faire une remarque, liée à une grande lecture, remontant à l'automne dernier, des écrits de Walter Benjamin resitués chronologiquement par Bruno Tackels dans son essai biographique paru sous le titre de Walter Benjamin, une vie dans les textes.