I. Pensées de l'aube

De la joie. - Il y a en moi une joie que rien ne peut altérer : telle est ma vérité première et dernière, ma lumière dans les ténèbres. C’est dans cette pensée, qui est plutôt un sentiment, une sensation diffuse et précise à la fois, que je me réveille tous les matins.

De l’Un. – Ma conviction profonde est qu’il n’y a qu’un seul Dieu et qu’une seule Vérité, mais que cela n’exclut pas tous les dieux et toutes les vérités : que cela les inclut.

Du noir. – Plus vient l’âge et plus noir est le noir d’avant l’aube, comme un état rejoignant l’avant et l’après, à la fois accablant et vrai, mais d’une vérité noire et sans fond qui reprend bientôt forme tandis qu’un sol se forme et qu’un corps se forme, et des odeurs viennent, et des saveurs, et la joie renaît - et cet afflux de nouveaux projets.

Du silence. – La lune à son clair irradie la mer de brouillard nous coupant, sous le ciel d’un noir pur, du monde d’en bas - trop belle illusion, panorama, théâtre, qu’une poignée de lumières humaines, dans le val proche et sur le versant de la montagne d’en face, dissipe pour nous relier les uns aux autres dans la nuit mutique.

Du mal. – Je me suis réjoui dès mon éveil de les savoir à l’ombre depuis hier, les deux salauds qui vers Noël ont massacré le vieil homme devant son épouse, pour de l’argent. La lune blême, la lune blafarde éclaire à l’instant l’intérieur de leur cellule. Je prie leur Dieu cruel de leur inspirer terreur et peine qui les relie alors, par le sang répandu du vieil homme, à la vieille dame qui pleure dans sa maison.

Des enfants. – Nos enfants nous protègent en dormant. Notre veille est contre nature. La mère inquiète pour rien, le poète angoissé pour rien, tous ces veilleurs aux lumières qui tremblotent – tous nous sommes confiés au sommeil à tendre haleine de pain chaud de l’enfant qui dort. Même si nos enfants sont maintenant de grandes personnes, nos enfants sont là pour nous justifier. Même si nous n’avons pas d’enfants, le sommeil des enfants continue de nous protéger, sauf des enfants privés de sommeil.

Des chiffres. – Ma lampe d'avant l'aube s’inscrit dans la statistique selon laquelle chacun de nous représenterait, d’après le télescope Hubble, environ neuf galaxies, soit quatre-vingt milliards de galaxies abritant chacune à peu près cent milliards de soleils. Notre Voie Lactée dénombrant quatre cents soleils, soit soixante-neuf soleils pour une lampe individuelle, et chaque étoile ayant une espérance de vie d’environ treize milliards d’année, je n’en considère pas moins l’humble ampoule halogène de ma lampe avec reconnaissance.

Des bons sentiments. – Je me défie de celui qui se prévaut de sa foi bien plus que de celui que sa révolte enflamme. Le bien qui profite, la vertu qui se donne elle-même en exemple, l’émotion qui se nourrit d’un malheur approprié, me révulsent également, même s’il y a de la vraie bonté et du vrai sentiment dans les bons sentiments. Mon idéal juge ma réalité cabossée et c’est en moi que je travaille à la réparer, sans rien montrer de mes bons sentiments.

De la complication et du Mystère. – Dire que tout est trop compliqué revient à nier la réalité, devant laquelle rien n’est simple. Pour faire savant et plus fiable, on dira complexe au lieu de compliqué, mais la complication est plus incarnée à mes yeux que la complexité, laquelle s’ouvre cependant au Mystère. S’il est résultat d’un travail, le simple réapparaît dans ce qu’on appelle, en horlogerie, une complication, chef-d’œuvre de mécanique au même titre qu’un sonnet de Baudelaire ou qu’une sonate de Mozart. Ce qu’on appelle l’âme humaine, l’esprit humain, le cœur humain, ressortissent en revanche à la complexité, aval de la poésie et de la musique où toute complication semble un jeu d’enfant.

De l’offrande. – Je me réveille à hauteur de source, j’ai refait le plein d’énergie, sous la cloche d’azur je tinterai tout à l’heure comme l’oiseau, puis je descendrai par les villages aux villes polluées et là-bas j’ajouterai ma pureté à l’impureté, je vous donnerai ce qui m’a été donné les yeux fermés.

De l’absence. – Je n’aime pas que tu ne sois pas là, je n’aime pas avoir pour écho que ton silence, je n’aime pas cet oreiller que ta tête n’a pas martelé du chaos de tes songes, je n’aime pas cet ordre froid de ton absence que nous sommes deux à ne pas aimer, me dit ton premier SMS de là-bas.

De l’espérance. – Tu me dis, toi le désespéré, que mes pleurs sont inutiles, et tout est inutile alors, toute pensée comme l’aile d’un chant, tout esquisse d’un geste inutilement bon, toute ébauche d’un sourire inutilement offert, ne donnons plus rien, ne pleurons plus, soyons lucides, soyons froids, soyons utiles comme le couteau du bourreau.

De cette réminiscence. – Si la rose de l’aube se défroisse c’est que tu l’as rêvé, c’est ton désir d’aube qui fait monter les couleurs, ton souvenir à venir de jours meilleurs, ton haleine venue d’un autre souffle, ton malheur de n’être pas digne de ce qui sera, ton bonheur d’attendre de nouveau tous les jours en te rappelant ce parfum d’avant l’aube qui t’attend.

De la survie. – J’ai mal au monde, se dit le dormeur éveillé, sans savoir à qui il le dit, mais la pensée se répand et suscite des échos, des mains se trouvent dans la nuit, les médias parlent de trêve et déjà s’inquiètent de savoir qui a battu qui dans l’odieux combat, les morts ne sont pas encore arrachés aux gravats, les morts ne sont pas encore pleurés et rendus à la terre que les analystes analysent qui a gagné dans l’odieux combat, et le froid s’ajoute au froid, mais le dormeur éveillé dit à la nuit que les morts survivent…

De la vile lucidité. – Ils dénoncent ce qu'ils disent des alibis, toute pensée émue, tout geste ému, toute action émue ils les dénoncent comme nuls et non avenus, car ils voient plus loin, la Raison voit toujours plus loin que le cœur, jamais ils ne seront dupes, jamais on ne la leur fera, disent-ils en dénonçant les pleureuses, comme ils les appellent pour mieux les démasquer - mais ce ne sont pas des masques qu’ils arrachent : ce sont des visages...

De nos pauvres mots. – Mais aussi tu te dis: de ta pitié, qu’en ont-ils à faire ? Les chars se retirent des décombres en écrasant un peu plus ceux qui y sont ensevelis et tu devrais faire ton sac, départ immédiat pour là-bas, mais qui s’occupera du chien et des oiseaux ? Et que fera-t-elle sans toi ? Et toi qui ne sait même pas construire un mur, juste bon à aligner quelques mots - juste ces quelques mots pour ne pas désespérer: courage aux survivants…

De cette blessure. – Cette vive douleur à l’épaule te vient de t’être à toi-même arraché l’aile, c’est ta faute de vivre, c’est ta faute de te croire des ailes, c’est ta faute de ne pas voler sans elles, c’est ta faute de ne pas dormir debout, c’est ta faute de venir au jour si lourd, et n’essaie aucun remède : il n’y en a pas, quand le signe disparaitra c’est que tu auras cessé de voler sans aile.

De cette séparation. – Le mot légion te sépare des autres, mais par tant d’autres mots vont les chemins du jour qui te rendront ton pareil jamais pareil au même, partout sont les visages que, dans la nuit, signalent les loupiotes, là-bas de l’autre côté du lac de nuit, sur la montagne de nuit, belles dans la nuit du lac comme des diadèmes, et là-bas se fait à l’instant le pain du jour que tu vas partager.

De la douleur. – Te réveillant sur cette lame tu crois n’avoir pas dormi, mais ce m’est pas si grave, petit, ce n’est qu’une flamme de fer à souder pour que tu te rappelles, juste un clou chauffé à blanc pour faire semblant, juste à la pointe de l’aile, mais ça se soigne, tu as des médics anti-crucifixion, juste un roncier de nerfs de stress d’enfer qui doit te venir du monde ou Dieu sait d’où - seuls ce matin le savent ceux que le méchant Dieu broie et tue - tu sais où...

Des larmes. – Depuis tout enfant tu as ce don, crocodile, de te purifier comme ça, tu ne pleures pas sur toi mais sur le monde qui ne va pas comme tu l’aimerais, l’œuf de colombe que le caillou écrase ou qui se casse en tombant sur le caillou, toi aussi seras toujours trop tendre, jamais tu n’auras souffert l’injustice du Dieu méchant, et ça s’aggrave, nom de Dieu, tous les jours que les méchants font…

Du rire. – Et toujours il y aura ce ricanement du démon froid qui se réjouit de te voir maudire son ennemi mortel dont le rire clair fait du bien aux grabataires le matin quand arrivent les infirmières parfumées et le café parfumant, la vie reprend, ils en chient mais la vie reprend et c’est qu’ils s’oublieraient jusqu’à dire merci…

De la confiance. – Tu peux compter sur moi, te dit-il, vous pouvez compter sur elle aussi, nous disent-ils, et les enfants peuvent compter sur eux, dit-on pour faire bon poids, sur quoi la vie continue, je n’ai pas à vérifier tes dires, elle le croit sur parole, ils n’étaient pas sûrs de pouvoir vraiment tenir leurs promesses mais on savait qu’elle serait là pour l’épauler et qu’il tenait trop à eux pour les trahir - il avait eu un rêve, ils n’en pouvaient plus de trop de mensonges et de défiance, je compte sur vous, leur dit-il, et ça les engage, on dirait...

Du souhaitable. – Puisse la Force laisser vivre celui qu’ils disent l’homme le plus puissant du monde, puisse le jeune homme ne pas être piétiné par son propre empire, puisse la femme protéger l’homme, puissent ses enfants protéger la femme, puisse l’enfance pauvre protéger les enfants riches, puisse l’inouï se faire entendre, puisse ce poème aimé par le jeune homme être entendu et aimé en dépit de la Force, puissent les belles paroles ne pas aider la Force – puisse notre faiblesse infléchir notre force...

De l’évidence. – Que ce pays qui n’était plus pour le vieil homme ne l’était plus que pour les hommes de la Force, que ce monde qui n’est que pour quelques-uns n’est pas le vrai monde, que ce n’est pas à ce pays de dire le monde, ni au faux monde de dire le vrai qui ne sera jamais que ce que vous en ferez…

De la consolation. – Ne vous en faites pas, leur dit-on maintenant, vos maisons en ruines, vous allez les reconstruire : vous aurez l’argent. Ne pleurez pas, vos écoles et vos mosquées, vous allez les bâtir plus belles qu’avant : l’argent peut tout. Cessez de vous lamenter, votre prison, vous allez en relever les murs avec notre argent. Et quant à vos enfants, vous n’avez qu’à en refaire : cela ne coûte rien…

De l’imprescriptible. – Ce qui est un crime ou pas, c’est notre Tribunal qui en décide, et vous n’en avez pas. Ce qui est un crime, c’est le Livre qui en décide - notre Livre et pas le vôtre. Ce qui s’oublie ou pas, c’est notre Mémoire qui en décide, alors qu’on vous oublie déjà…

De la honte. – Ils nous ont dit : La Paix Maintenant. Mais maintenant on sait que ce sera plus tard seulement : pour maintenant ils n’ont rien dit. Ils nous ont dit : et pensez-vous seulement au Darfour ? Vous rappelez-vous la Shoah ? Alors nous avons baissé la tête. Nous n’osons pas nous rappeler. Nous rappeler Sabra et Chatila nous fait honte. Vous rappeler 100 civils fusillés pour un soldat tué vous honore mais nous fait honte. Nous mélangeons tout, excusez-nous : nos morts n’ont rien à voir avec les vôtres : 1300 des nôtres pour treize des vôtres doivent être le prix de votre paix. Nous avons honte, Monsieur l’écrivain qui nous promettez La Paix Maintenant, de vous déranger.

Du premier chant. – Le ciel s’annonce en beauté par ces notes claires qui égrènent partout la même allégresse comme neuve depuis mille fois mille ans sur le même arbre d’où jaillit cet invisible chant de rien du tout qui nous remplit partout et toujours du même premier émerveillement.

Du premier rire. – On ne s’y attendait pas : on avait oublié, parfois on ne se doutait même pas de ce que c’est qu’un enfant qui éclate de rire pour la première fois, plus banal tu meurs mais nous en avons pleuré sur le moment, à vrai dire l’enfant qui rit pour la première fois recrée le monde à lui seul, c’est avant le clown au cirque de la vie : l’initial étonnement, la pochette surprise…

De ce qui renaît. – Pour spéculer sur l’Après c’est chacun pour soi, je ne sais pas, et saura-t-on jamais ce qui se trame réellement à l’instant ou dans un autre temps que nous pressentons, ou pas, mais ce que nous avons sous les yeux, ce qui s’offre et à tous, ce matin, don d’un Dieu gracieux immédiat et prodigue, don du prodigue enfant de la nuit qui ne se lasse pas au matin de te sauter au cou pour te rappeler qui tu es et qui tu aimes, et tout revit alors, tout retrouve son nom, tout est béni de l’ici présent.

De l’attention. – Il ne sera pas de vraie vie sans prendre le temps de s’arrêter, rien de bon ne se fera sans observation – car «observer c’est aimer» disait ce poète qui y prenait tout son temps sur les sentiers buissonniers – rien de bien ne sortira de cette agitation distraite et de cette précipitation sans autre suite qu’un ensuite précipité vers sa propre répétition…

De l’attente. – Je n’attends pas de toi le moindre compliment, tes congratulations ne sont pas une réponse, tes félicitations tu peux te les garder autant que tes révérences si tu ne t’engages pas à parler à ton tour, car c’est cela que j’attends de toi, mon ami (e), ce n’est pas que nous nous félicitions de nous féliciter parmi, ce n’est pas que tu me trouves ceci ou que je t’estime cela – ce qui seul compte est que tes questions répondent à La Question à laquelle j’ai tenté de répondre, et que tu vives de la lettre que je t’envoie comme je vivrai de la tienne, non pas en échos d’échos mais à se dévoiler l’un l’autre tout en se lâchant sans lâcher du regard La Chose qui seule compte…

Des égards – Nous n’avons pas besoin de grades, mais de regards, nous n’avons pas besoin d’être regardés, mais nous avons besoin d’égards et de vous en montrer sans relever vos grades, nous ne serions pas à l’Armée ni à la parade de l’Administration : nous serions au Café des Amis et nous parlerions simplement de la vie qui va, à ton regard je répondrai par les égards dus à ton rang de personne, mon regard te serait comme une élection sans autre signe que mon attention, à parler sans considération de nos âges et qualités, nations ou confessions, nous nous entendrions enfin…

Du miracle. – Ce n’est pas que tu n’attendais rien, car tout en toi n’est qu’attente, ce n’est pas que tu n’espérais plus ni ne désirais plus : c’est que c’est apparu tu ne sais comment, que c’était là comme au premier matin du monde, là comme un arbre ou un torrent, frais comme l’eau tombée du ciel, beau comme un daim dans la lumière diaprée de l’aube, doux et léger comme la main du petit dernier que tu emmènes à sa première école, bon comme le pain sans rien, beau comme les vieux parents s’occupant des enfants de leurs enfants - enfin ce que tu veux qui te fait vraiment du bien, et à eux…

De l’envie.- Ne sachant pas qui ils sont eux-mêmes, et n’estimant rien de ce qu’ils sont, ils n’ont de cesse que de dénier aux autres le droit de croire en ce qu’ils sont ou à ce qu’ils font, et c’est alors ce ricanement du matin au soir, ce besoin de tout rabaisser et de tout salir, de tout niveler et de tout aplatir de ce qui menace d’être ou d’être fait, cependant ils restent aux aguets, inassouvis et vains, impatients de ricaner encore pour se donner l’illusion d’être…

De la prétention.- Tu es France en ton nombril parisien, tu te prends toujours pour la référence au milieu de ta cour de pédants bien peignés, et je t’aime bien, mais on manque un peu chez toi d’Irlande des champs et d’opéra villageois, on manque de paysans siciliens et de furieux autrichiens, on manque de saine colère et de mélos indiens, tu gardes tes gants jusque dans les mauvais lieux de tes romans, tu es pincée et tu prétends désigner seule ce qui mérite de te mériter, sans voir que tu te fais seule et que tu te fais ennuyeuse à ne pas laisser la vie te surprendre…

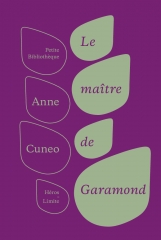

De la lecture. – Moi c’est comme une lumière qui montrerait tout à coup les couleurs du vitrail, un livre, c’est comme une fleur de papier qui s’ouvre dans l’eau, ou c’est comme l’eau que tu découvres toute nue et toute fraîche et toute froide et toute belle après le coup de hache dans la glace du lac…

De la délicatesse. – Toi je vois que tu ne supportes pas les compliments et la lèche des médias et des gens importants, après ton concert, te retenant cependant de ne pas leur sourire de tes vieilles dents de divine pianiste à peu près aveugle, et c’est pourquoi je reste si longtemps à t’observer de loin, te souriant lorsque tu te penches vers notre enfant qui s’excuse de te déranger avant de t’offrir son bouquet de pensées…

De la bienveillance. – À ces petits crevés des fonds de classes mieux vaut ne pas trop montrer qu’on les aime plus que les futurs gagnants bien peignés du premier rang, mais c’est à eux qu’on réservera le plus de soi s’ils le demandent, ces chiens pelés qui n’ont reçu que des coups ou même pas ça : qui n’ont même pas qui que ce soit pour les empêcher de se déprécier.

De la Qualité. – C’est en effet à toi de choisir entre ne pas savoir et savoir, rester dans le vague ou donner aux choses un nom et un nouveau souffle, les colorier ou leur demander ce qu’elles ont à te dire, les humer et les renvoyer au ciel comme des oiseaux bagués, enfin tu sais bien, quoi, tu n’en ferais pas une affaire douteuse s’il s’agissait de course chronométrée ou de progrès au Nintendo, tu sais très bien enfin que c’est bon pour tout le monde…

De la page blanche. – Et maintenant vous allez cesser de me bassiner avec votre semblant d’angoisse, il n’y a qu’à vous secouer, ce n’est pas plus compliqué : secouez l’Arbre qu’il y a en vous et le monde tombera à vos pieds comme une pluie de fruits mûrs que vous n’aurez qu’à ramasser - une dame poète dit quelque part que «les mots ont des dorures de cétoine, des pigments de truite arc-en–ciel », elle dit aussi que «sous leurs masses immobiles vibre la vie», et aussi qu’«il suffit de les soulever, un à un, avec précaution, comme on lève les pierres au fond de la rivière pour voir apparaître ce qu’on ignorait», alors basta…

Des parfums. – Ce serait comme une chambre noire dans laquelle il suffirait de fermer les yeux pour revoir tout ce que tu as humé dans la maison pleine d’odeurs chaudes de l’enfance, au milieu du jardin de l’enfance saturé de couleurs entêtantes, dans le pays sacré de l’enfance où ça sentait bon les ruisseaux et les étangs et les torrents et les lacs et l'océan des nuits parfumées de l’enfance…

De l’allégresse. – Cela me reprend tous les matins, après le coup de noir de plus en plus noir, c’est plus fort que moi, c’est l’ivresse de retrouver tout ça qui va et qui ne va pas, non mais c’est pas vrai: j’y crois pas, ça pulse et ça ruisselle et ça chante - c’est pour ainsi dire l’opéra du monde au point qu’on se sent tout con d’être si joyeux…

De l’obstination. – C’est dans la lenteur de la peinture qu’on entre vraiment dans le temps de la langue, je veux dire : dans la maison de la langue et les chambres reliées par autant de ruelles et de rues et de ponts et de voix s’appelant et se répondant par-dessus les murs et par-dessus les langues, - mais entrez donc sans frapper, nous avons tout le temps, juste que je trouve de quoi écrire…

D'une fausse évidence. – Je ne suis bien qu’avec toi, mais la plupart du temps je n’y pense même pas, je me crois seul, je crains ton indifférence, je n’ose te déranger, tu as beau dire que tu t’impatientais de me retrouver : je me suis fait à tant d’absence de tous et à tant de distance de tous entre eux, loin des places et des conversations – et dans l’oubli de tant d’heures partagées j’allais me faire, sans toi, à cette prétendue fatalité de la foule esseulée…

De la fatigue. – On se réveille parfois d’on ne sait quel combat harassant avec quel ange ou avec quels démons, on se sent brisé, défait, dépiauté : on est exactement ce qu’on devrait être à la fin d’une nuit qui aurait duré une vie, mais c’est le matin et l’on sait ce matin qu’on est moins que rien et que c’est avec ça qu’il faut faire – qu’il faut faire avec…

Du mariole. – Il a la gueule du vainqueur avant d’avoir livré le moindre combat : d’avance il piétine, d’avance il s’imagine qu’il dévaste et cela le fait saliver, d’avance il se voit campé au premier rang, le front crâne - il se sent vraiment Quelqu’un ce matin dans la foule de ceux qu'il appelle les zéros...

De l'intégriste – Votre vertu, votre quête, votre salut je n’y ai vu jusque-là que d’autres façons de piétiner les autres, et sans jamais, je m’excuse, vous excuser, sans demander pardon quand vous marchez sur d’autres mains qui prient d’autres dieux que les vôtres, sans cesser d’invoquer l’Absolu de l’Amour tout en bousculant dans le métro de vieux sages et de vieilles sagesses

De ce qui se cherche. – Les mots sont comme cette lampe de poche ce matin dans le bûcher, les mots éclairent les bouts de bois dont on se chauffera, les mots font mieux voir et les mots réchauffent à la fois : voilà ce que je me dis ce matin à l’instant de me mettre à bûcher à la chaude lumière de ces premiers mots…

De ce qui ne se dit pas. – On dit tare pour barre et ça en dit plus long qu’on croit, se dit-on, comme le dicton : Trop tard pour le bar, trop tôt pour le mot - si tôt que la moto emporte, les yeux fermés, le motard.

De ce qui se dit. – Tu ne sais d’où ça vient et ça ne te regarde pas : ça ne regarde que la nuit et encore, les yeux clos, ça ne parle qu’à bouche cousue, ça vient comme ça sans crier gare sur les quais du silence qui remue, voyageur sans bagage qui ne sait où il va…

De ce qui reste. - Des restes de berceuses nous restent de l’autre côté du sommeil et ce reste d’enfance nous berce aux matins gourds comme les mains d’enfants de l’hiver, et sur nos fronts le reste d’un souvenir de caresse nous reste comme la douce promesse de bien dormir à l’enfant qu’on berce.

Du fil des mots. – Dès le premier jour le sablier t’a rempli de ces mots qui filent dans le silence et se tissent sur l’invisible trame du sommeil et de la veille et que tu ne dis qu’au fil des nuits que le jour murmure et le tissage devient visage, tantôt village et tantôt nuage tissé de ciel et d’orages ou d’accalmies ou de pluies acides ou de plaines de lumière – toute une vie tissée et le dernier jour n’aura pas le dernier mot…

De la musique. – Tu es l’âme de mon âme, lui dit-il sans savoir qui elle est, tu m’es plus intime à moi-même que moi, tu me connais par cœur, comme une chanson dont tu ajouterais tous les jours un couplet que je serais seul pourtant à pouvoir fredonner, à chaque aube je te retrouve enfin, mélodie et refrain…

De la fantaisie. – Cela danse en toi, on dirait presque : avant toi, comme l’avant-toit de ton abri de cabri, avant que tu ne renfiles tes bottes de sept lieues de géant infime et doublement engourdi de l’antenne et du sabot – cela vient te chercher comme à la fête, cela n’a ni queue ni tête mais te tire sur la queue de chat que tu as là et te fait tourner la tête du manège en toi, dès le saut du lit cela frétille et pétille et sautille à hauteur d’écoutille sous le vent galopant du matin galopin – au vrai c’est aussi bête que ça…

De l’évolution. – Encore et encore ton corps se souvient de l’en-deça des mots et des anciens tâtons dans la conque remuante en sourdine, mais voici que ton maillot d’indolence se défait et que te reprend ce monologue un peu vaseux de la conscience, alors tu redeviens l’enfant des hauts-fonds qui remonte au jour en maugréant, il te semble avoir bientôt des nageoires, enfin tu entends ta mère ouvrir les volets et les mots t’ont rattrapé…

De ce qui s’offre là. – Ils se lamentent d’avoir trop peu ou d’avoir trop sans rien voir de ce qu’ils ont là, sous les yeux, dans la foison radieuse de cela simplement qui afflue dans la lumière du matin, tout reflue de l’ennui de n’être pas, je reviens au jour et tu es là ma généreuse, tu m’attendais, je t’avais oubliée et te voilà, ma vie qui va…

De l’enchaînement. – On n’attend plus rien d’eux que l’efficace et la compétence machinale, et c’est une façon de les tuer, au moins de leur dénier toute présence réelle et tout droit à surprendre, on les a sélectionnés, leur dit-on, pour gagner, et désormais ils seront formés à se formater et plus rien d’autre ne saurait être attendu d’eux que d’être au format…

De l’extinction. – Sur le plateau de télé on les voit se lamenter de ce que la Création soit en voie de disparition, il n’y a plus de créateurs à les en croire, plus rien de créatif ne se crée, la créativité tend au point mort geignent-ils en se confortant d’avoir connu d’autres temps où chacun était un virtuel Rimbaud, et désormais on les sent aux aguets, impatients de voir tout s’effondrer en effet comme ils se sont effondrés…

Du bois joli. – De ta nuit à la mienne, de mon éveil au tien, de sa façon de résister à la leur, de votre attente à la nôtre, de leur impatience à la sienne, de leur besoin d’aimer ou d’être aimé à la vôtre, de ma gratitude à la lecture de son dernier roman à ce que je sais qu’il me répondrait si je le lui écrivais, de notre conviction de n’être pas seuls à ressentir tout ça à l’évidence que tout ça nous survivra, de nos questions à vos réponses et de vos mots aux nôtres : il court il court le furet…

De l’ancien feu. – Bien avant votre naissance ils le portaient de maison en maison, le premier levé en portait le brasero par les villages et les hameaux, de foyer en foyer, tous le recevaient, ceux qu’on aimait et ceux qu’on n’aimait pas, la vie passait avec la guerre dans le temps…

Du passé. – Tu n’as aucun regret, ce qui te reste de meilleur n’est pas du passé, ce qui te fait vivre est ce qui vit en toi de ce passé qui ne passera jamais tant que tu vivras, et quand vous ne vivrez plus vos enfants se rappelleront peut-être ce peu de vous qui fut tout votre présent, ce feu de vous qui les éclaire peut-être à présent…

De l’avenir radieux. – Au lieu de jeter les mots usés tu les réparerais comme d’anciens objets qui te sembleraient pouvoir servir encore, tu te dirais en pensant aux enfants qu’il est encore des lendemains qui chantent, tu te dirais en pensant aux cabossés qu’il est encore des jours meilleurs, tu ramasserais vos jouets brisés et tu te dirais, en te rappelant ce que disaient tes aïeux : que ça peut encore servir, et tu retournerais à ton atelier et le verbe rafistoler te reviendrait, et le mot te rappellerait le chant du rétameur italien qu’il y avait à côté de chez vous, et tout un monde te reviendrait avec ce chant – tout un monde à rafistoler…

Des petits souliers. – On dirait qu’il fait nuit depuis toujours dans la neige qui fait une espèce de jour dans la nuit, rien n’a changé depuis qu’il faisait froid dans vos chambres d’enfants, mais alors des voix vous encadraient, comme des voix de bergers autour des troupeaux, et bientôt vous étiez chaussés, de toutes les maisons du quartier s’en allaient les petits souliers ferrés sur la glace des chemins, par les routes ensuite vous vous pressiez comme des nains, mais jusqu’au souvenir de cette morsure de l’hiver vous réchauffe le coeur…

De cette boule. – Tous les matins, maintenant, et ce sera comme ça jusqu’à la fin, sûrement : cette boule qui était au ciel jusque-là est entrée en toi et te pèse de tout le poids du monde - et tu n’as qu’un chant pour t’en délivrer…

De l’embarquement. – Et tout à l’heure le monde remontera aux fenêtres, ou bien ce seront les fenêtres de la ville qui remonteront aux tiennes, il y aura des montagnes enneigées ou des silhouettes affairées, ce sera selon, des fenêtres de cet hôpital on ne voit que le ciel, de cet autre que la mer ou des murs, le monde affleure partout, on est dedans, on est embarqué : Terre à l’horizon…

De la destinée. – Elle s’en ira vieille fille, comme on dit, sans qu’on se doute qu’elle fut amoureuse toute sa vie, de nombreux messieurs cela va sans dire, mais aussi de monuments, surtout en Italie, et des enfants de ses parents et amis qui lui ont appris qu’elle-même ne saurait jamais grandir, bonne du moins à border tous les soirs ses poupées en priant le Père de la prendre, elle, par la main jusqu’au jour…

Du fil des heures. – Du matin à la matinée, tout le temps qu’on vit cette montée elle me donne son énergie et me révèle l’air de nouveauté de ce qui vient, son air de jamais vu, son air d’enfant dispos et curieux de tout, et passé le milieu de la vie la vieille vérité des choses fait décliner le matin fée pour se couler dans les heures sans heures de la mélancolie…

De la musique des jours. – Et s’ils entendaient encore, ce matin, qu’en savons-nous après tout ? s’ils entendaient encore cette polyphonie des matinées qu’ils nous ont fait écouter à travers les années, s’ils entendaient ces voix qui nous restent d’eux, ce matin encore je les entends par les rues vibrantes d’appels et de répons : repasse le vitrier sous nos fenêtres, il y a bien du temps de ça mais je l’entends encore et les filles sourient aux sifflets des ouvriers - et si leurs tombes restaient ouvertes aux mélodies ?

Du pays lointain. – Tous ils semblent l’avoir oublié, ou peut-être que non, au fond, puisque tous les matins il t’en revient des voix, et de plus en plus claires on dirait, des voix anciennes, autour des fontaines ou au fond des bois, des voix qui allaient et revenaient, déjà, dans les vallées repliées de la mémoire de tous te rappelant d’autres histoires, et revenant chaque matin de ces pays au tien tu le vois bien, que tu n’es pas seul ni loin de tous…

Du premier ciel. – Ce sommeil de la neige n’a rien effacé, c’est juste un repos momentané, d’ailleurs nous restons là pour veiller sur la mémoire de ce qui reviendra, nous allons et venons entre les oubliés et ceux qui sèmeront nos cendres dans le premier jardin où nous sommes tombés, les bras ouverts et les yeux levés…

De l’évidence. – Tout nous échappe de plus en plus et de moins en moins, tout est plus clair d’approcher le mystère, tout est plus beau d’apparaître pour la dernière fois peut-être – tu te dis parfois qu’il ne reste de tout ça que des mots sans suite, mais avec les mots les choses te reviennent avec leur murmure d’eau sourde sous les herbes, les mots affluent et refluent comme la foule à la marée des rues du matin et du soir - et les images se déplient et se déploient comme autant de reflets des choses réelles qui viennent et reviennent à chaque lever du jour…

Du métier des mots. – Les mots te savent, ce matin un peu plus qu’hier et c’est cela, le temps, je crois, ce n’est que cela : c’est ce qu’ils feront de toi ces heures qui viennent, c’est le temps qui t’est imparti et que tu vas travailler, petit paysan de la nuit, les mots sont derrière la porte de ce matin d’hiver et ils attendent de toi que tu les accueilles et leur apprennes à écrire, petit instit de nos régions éloignées, les mots ont confiance en toi, laisse-les te confier au jour…

De la résurgence. – Tu me dis que les sarments sous la neige, les pieds de vigne alignés en bon ordre le long de la pente enneigée, tu me dis que cela t’évoque la mort, et tu me racontes, alors, tu me racontes tes soirs, là-bas, à la tombée de la nuit, quand la lumière s’en allait et que tu revenais par les anciens jardins, à travers cette odeur, et qu’ils t’apparaissaient dans la pénombre, les bras dressés des morts déterrés par les chiens, tu me racontes cela en souriant de ce sourire de ceux qui n’ont pas oublié, et nous nous taisons alors en songeant à Kigali sous la neige et à ses morts alignés en bon ordre…

De l’incompréhensible. – On me dit ce matin encore que tout obéit à la volonté de Dieu, ces corps en plaies, ces corps ratés de naissance, ces corps ne portant même pas leurs têtes et ces têtes te regardant d’en bas, on arrive dans l’Institution par de longs couloirs sans yeux, le nouveau jour est lancé et c’est reparti pour les râles voulus par Dieu: ce sera la même folie et le même chaos insensé, louée soit ta Création Seigneur Très Bon, on me dit ce matin encore que tu bénis ces corps sans croix pour les porter – et je reste sans voix…

De la tentation. – Il n’y aurait plus rien, rien ne vaudrait plus la peine, tout serait trop gâté et gâché, tout serait trop lourd, tout serait tombé trop bas, tout serait trop encombré, on chercherait Quelqu’un mais personne, on regarderait autour de soi mais personne que la foule, on dirait encore quelque chose mais pas un écho, on se tairait alors, on se tairait tout à fait, on ferait le vide, on ferait le vide complet et c’est alors, seulement - seulement alors…

De la grâce. – Cela reviendra ou pas, cela te viendra ou pas, cela te sera donné ou pas, cela montera de toi ou cela te fondra dessus ou pas, cela te pèse de savoir que c’est le contraire du poids mais qu’en sais-tu ? Que sais-tu de ça ? Comment pourrais-tu même en parler ? Et comment le reconnaître si c’est là ? Et ce serait cette enfance ? Ce serait cette présence ? Ce serait cette légèreté - ce ne serait que ça ?

Du premier geste. – Tes outils seraient là et tu les verrais en ouvrant les yeux, tu les verrais et ce serait comme si c’était eux qui te regardaient, ce matin sans espoir – pensais-tu, ce dernier matin du monde – pensais-tu, ce matin du dernier des derniers qui aurait perdu jusqu’à son ombre, tes outils seraient encore là et leur désir te reviendrait…

De ce chant. - Le mot LUMIÈRE ainsi me revient à chaque aube avec le souvenir de toujours du chant du merle, alors même qu’à l’instant il fait nuit noire et que c’est l’hiver, et plus tard je retrouverai la lumière de ce chant dans celui de Jean-Sébastien Bach, mais à présent tout se tait dans cette chambre obscure où me reviennent les images et les mots que précèdent les lueurs et les odeurs…

De ces oasis. - Le mot CLAIRIÈRE me revient avec la neige de ce matin, qui éclaire la nuit d’une clarté préludant au jour et dont la seule sonorité est annonciatrice de soulagement et de bienfait, la neige est une clairière dans la nuit, de même que la nuit est une clairière dans le bruit…

De ce qu’on voit. - Une fois de plus, à l’instant, voici l’émouvante beauté du lever du jour, l’émouvante beauté d’une aube d’hiver bleu pervenche, l’émouvante beauté des gens le matin, l’émouvante beauté d’une pensée douce flottant comme un nuage immobile absolument sur le lac bleu neigeux, l’émouvante beauté de ce que ne voit pas l’aveugle ce matin, les yeux ouverts sur son secret...

Du retour. – Il fit tellement nuit cette nuit-là, tellement froid et tellement seul que l’éveil leur fut comme un rivage qu’ils atteignirent à genoux, puis il fallut se lever et ils se levèrent, il fallut paraître dans les villages et les villes et sourire, parler, travailler avec tous ceux-là qui s’étaient trouvés tellement seuls dans le froid de cette nuit-là…

De la purification. – Le mot aliénation, du mot aliéné, évoquant la maison où l’on tourne en rond en gesticulant à cris terribles, t’était resté de la fin de soirée au zapping halluciné par tant d’imbécillité laide partout, et ce matin tu te purifies la mémoire dans l’eau froide de la fenêtre ouverte de cette page de poésie : « Vallée offerte comme un livre En elle je m’inscris, dans les failles du jour : la montagne y respire au revers de mes mots »…

De l’apaisement. – A présent laisse-toi faire par la vie, lâche prise le temps d’un jour en ne cessant de tenir au jour qui va, ne laisse pas les bruyants entamer ta confiance, ne laisse pas les violents entacher ta douceur, confiance petit, l’eau courante sait où elle va et c’est à sa source que tu te fies en suivant son cours…

De la pauvreté. - Elles ont une nuit d’avance, ce matin comme les autres, donc c’est hier matin qu’elles dansaient le soir devant leur masure, toute grâce et gaîté, leur dure tâche achevée, les deux femmes, la jeune et la vieille, de ce haut plateau perdu du Zanskar où leur chant disait le bonheur parfait d’avoir tout…

De l’abjection – Pour plaire et se complaire dans son illusion d’être si bon il tire des traites sur la douleur du monde et cela fera, se dit-il, vendre ses livres - tel étant le démon de l’époque et qui grouille de vers aux minois d’innocence, c’est le péché des péchés que cette usure de la pitié feinte et de cela dès l’éveil, petit, refuse d’être contaminé…

De la sérénité. – À l’immédiate hystérie des médias relancée avant le lever du jour tu résistes en ouvrant grande la fenêtre à l’air et à la neige de ce matin qui ne fondra pas moins que leur pactole mais tout tranquillement, en lâchant ses eaux comme pour une naissance sans convulsions, et le printemps reviendra, et les gens ce matin continuent de faire leur métier de vivre dont personne ne s’inquiète – alors toi, maintenant, referme la fenêtre au froid…

D’un autre chant. – Et si tu n’as pas de mots pour dire cette aube qu’il fait ce matin comme au désert ou sur la page blanche de la mer, chante-là en silence, tout à l’heure une main de lumière s’est posée à la crête des monts et tout ensuite, de l’ubac, une maison après l’autre, s’est allumé, mais comment le dire avec des mots ?

De la juste mesure. – Ce que tu te demandes aussi en voyant le rideau se lever sur la scène du jour, c’est quelle pièce va se jouer dans les heures qui viennent, qui tu seras, dans quelle peau, quel autre rôle tu pourrais jouer, si tu pouvais être plus juste qu’hier soir après avoir goûté une fois de plus du Milk of Human Kindness du Big Will - trois heures durant, Mesure pour mesure, la poésie du Big Will t’a traversé et t’habite encore ce matin, or seras-tu ce matin l’intransigeance d’Angelo le taliban ou la clémence du bon gouvernement, seras-tu la vierge ou la catin, seras-tu glapissement de mauvaise langue ou parole de bienveillance ?

Des matinaux. – Le silence scandé par leurs pas n’en finit pas de me ramener à toi, vieille frangine humanité, impure et puante juste rafraîchie avant l’aube dans les éviers et les fontaines, tes matinales humeurs de massacre, ta rage silencieuse contre les cons de patrons et tes première vannes au zinc, tout ton allant courageux revenant comme à nos aïeux dans le bleu du froid des hivers plus long que de nos jours, tout ce trépignement des rues matinales me ramène à toi, vieux frère humain…

Du fil des jours. – N’est-ce vraiment qu’une affaire de particules et de circuits électriques, te demandes-tu en remontant du souterrain où tu as passé la nuit, n’y aurait-il pas autre chose, te demandes-tu en te dirigeant vers les fenêtres encore aveugles, n’y a-t-il que ce tapage d’âmes mortes dans le silence des rues et des pages vides, n’y aura-t-il plus jamais que ces phénomènes et ces phénomènes, ou le jour va-t-il te surprendre une fois de plus et renouer le fil de ton souffle et de ton encre ?...

De la forme. – Délivre-toi de ce besoin d’illimité qui te défait, rejette ce délire vain qui te fait courir hors de toi, le dessin de ce visage et de chaque visage est une forme douce au toucher de l’âme et le corps, et la fleur, et les forme douces du jour affleurant au regard des fenêtres, et les choses, toutes les choses qui ont une âme de couleur et un cœur de rose - tout cela forme ton âme et ta prose…

De l’infinitésimal toi – Et dis-toi pour la route que le meilleur de toi, qui n’est pas de toi et que ton nom incarne cependant, c’est tout un, est le plus fragile en toi et que cela seul mérite d’être protégé par toi, renoué comme un fil te renouant à toi et qui te relie à Dieu sait qui ou quoi que tu sais au fond de toi…

De la réalité. – C’est parfois par le rêve que nous vient la perception physique, terrifiante, de la réalité : de ce qui est réellement réel, sans échappatoire aucune, à ramper dans cette galerie obscure menant Dieu sait où – et soudain le réveil sonne et c’est la nuit d’hiver, et personne on dirait avant que l’odeur du café ne dissipe la réalité du rêve…

De l’autre côté du jour. – Tout le jour à chanter le jour tu en es venu à oublier l’envers du jour, la peine du jour et la pauvreté du jour, la faiblesse du jour et le sentiment d’abandon que ressent la nuit du jour, le terrible silence du jour au milieu des bruyants, la terrible solitude des oubliés du jour et des humiliés, des offensés au milieu des ténèbres du jour…

De l’avidité. – Et tout le jour le jeune homme en toi, la jeune fille Violaine en toi, l’Idiot en toi, Antigone et Mouchette en toi et le plus lointain, vacillant, fragile, minable reflet en toi du Dieu vivant te retiendront d’assouvir cette faim de rien qui s’affame de sa propre faim…

De l’innocence. - Le mot DANSE m’apparaît ce matin, et tous les mots se mettent à danser avec l’enfant, petite, toute nue et belle dans un long foulard de soie flottant autour d’elle, là-bas sur le haut gazon de la maison de vacances comme suspendue au-dessus des mélèzes, dans l’air frais et bleuté des glaciers, toute seule à danser pour la première fois comme elle a vu, l’autre soir à la télé, l’immatérielle Isadora dans un film d’un autre temps, qui dansait et dansait en ne cessant de danser et danser...

Du respect. – Peut-être cela vous manque-t-il seulement, dans le déni de ce que vous faites ou la simple inattention, de ne pas pouvoir partager, non pas l’estime de votre petite personne, mais l’amour de la personne innombrable dont ce que vous faites n’est qu’un des innombrables reflets, mais unique…

De notre complicité. – À peine vous êtes-vous retrouvés, les oiseaux et toi qui leur parles ta langue de fée, que retentissent leurs cris froids de calculateurs de points et de résultats réduisant tout à concours et performances du plus fort et du plus vite enrichi, mais de te regarder avec les oiseaux m’éloigne chaque jour un peu de leur bruit et nous voici dans la vraie société des êtres à nous parler de cette journée qui nous attend tous les deux…

De la douce folie. – Et ce matin tu t’abandonnerais une fois de plus enfin à l’étreinte de ton vrai désir qu’annonçait le conditionnel de vos enfances, tu serais tout ce que tu aimerais, ti serais une chambre merveilleuse au milieu de la neige revenue ce matin avec une quantité de téléphones, tu aurais des bottes bleues et un banjo comme à sept ans et tu retomberais amoureux pour la énième fois, elle aurait les yeux bleu pervenche de la fille du shérif de tes dix ans et des poussières et de la femme de ta vie actuelle dont tu reprendrais tout à l’heure le portrait songeur, ce serait la journée incomparable de ce 5 mars 2009, tu jouerais de ta plume verte comme d’une harpe pincée sur les cordes des heures et tout à coups les téléphones frémiraient comme autant de jeunes filles impatientes, autant de douce ondines un peu dingues se dandinant sur leur fil comme autant de choristes de gospel dans la cathédrale de neige irradiant au lever du ciel…

Des recoins. – ce n’est que cela, comprenez-vous, ce n’est que cela qui m’attire chez vous, au milieu des rideaux grenats ou au fond de vos fauteuils crevés, ce sont les angles brisés à coups de marteau par le vieux Renoir endiablé, et votre lumière est bonne, votre bonne lumière de bar étudiant ou de virée le long de la rivière à quelques-uns qui aimaient Neil Young et Léo Ferré, ce ne serait que cette rêverie retrouvée de nos dix-huit ans adorablement accablés à nous aimer – leurs galas ne sont que ramas de vampires banquiers sur les banquises des médias, nous c’est dans les recoins de vos quartiers bohèmes que nous vivrons comme des chats baudelairiens…

De l’autre lumière. – Et toujours je reviendrai l’œil secret de cet étang d’étain sous la lumière silencieuse de ce lever du jour qui pourrait en ‘être le déclin, on ne sait trop, Rembrandt lui-même me savait trop ce qu’il révélait en mâchant ses cigares - et surtout pas d’effets de théâtre, de clair-obscur ou de faux mystère, laissez venir la beauté des choses qui n’a jamais été séparée de son ombre et qui diffuse cette aura sans le chercher…

De ton toi. – Et là, ce matin, devant le miroir de ta salle de bain, tu regarderais ce prétendu proche prétendu familier et tu lui demanderais : et qui t’es toi ? tu te crois le proprio du miroir ou quoi ? et ce corps que tu dis à toi t’en sait quoi ? et ce que tu dis ton âme, pompier que tu es, tu la vois avec les yeux de qui, dis-moi ?...

De la nature. – Le tout malin (je pense par devers moi le tout mariole) affirme que nous avons soumis à jamais l’élément naturel et le voici trépigner dans sa Japonaise écolo sur la route étroite de Notre-Dame des Hauts barrée par deux avalanches, juste sous le couloir où menace la troisième, et voilà qu’il commence à prier comme une de ces vieillottes dont il ricane : Mon Dieu fasse un miracle, Mon Dieu je t’en supplie, Mon Dieu pas moi ! sur quoi le prétendu Dieu lui répond pour la première et dernière fois : du balai…

Des allumées. – Mais qu’ont-elles donc à la ramener, ces fichues bonnes femmes, j’veux dire : ces illuminées, Simone Weil ou Flannery O’Connor, Annie Dillard ou Charlotte Delbo, mais qu’ont-elles donc à remuer terre et ciel – ou bien encore Etty Hillesum ou l’illuminée Aloyse aux yeux pleins de cieux, mais de quoi je me mêle au lieu de tricoter : sondent l’infini du camp à l’étoile, pèsent les nuées à l’écoute des déserts, se clouent aux murs et se saignent pour les autres, enfin nous font plus légers que nos enfances jamais guéries, comme l’écrit Françoise Ascal dans son Carré de ciel : «Masquée sous ma vieille peau qui tant bien que mal colmate les brèches, je tente de ne rien laisser apparaître de cette honteuse anomalie : n’avoir pas su grandir »…

De l’amour. – C’est aujourd’hui que tout commence, c’est aujourd’hui qu’on reprend tout à zéro, c’est aujourd’hui qu’on efface cet affreux tableau à l’éponge d’eau claire, je veux que ce tableau noir soit blanc comme une âme d’enfant - c’est aujourd’hui que nous allons, petits, la lettre A et ce qui s’ensuit…

De l’économie falsifiée. – Ne te laisse pas contaminer, petit, je sais que c’est plus difficile à faire qu’à dire, mais je te le dis avant de tâcher de le faire en ton nom, toi qui vivras dans cet enfer, ne te laisse pas salir mais ne te détourne pas, regarde bien cette laideur et cette misère : c’est le monde, c’est le monde imbécile et gratuit des journaux imbéciles et gratuits, c’est la saleté vendue et répandue pour rien, c’est la fortune des vendus imbéciles – c’est le monde que tu ramèneras à la vie en lui rendant son prix…

De l’hérésie. – Tout doit disparaître, ont proclamé les Pères de l’Eglise du Tout, tout ce qui ne se soumet pas à Notre Loi qui est celle du Tout doit disparaître par l’épée ou par le feu – tout sera sacrifié sur le bûcher ou la roue, tout sera soumis à la force du Tout et vos Béatitudes vous allez voir ce que nous allons en faire, foi de nous…

Du lieu commun. – On constate que la seule idée d’être comparé à qui que ce soit vous insupporte, rien que le mot fraternité vous fait grimper aux murs, nous lancez-vous avec le dédain de celui qui en sait tellement plus que les autres – ah les autres, quelle calamité s’exclame votre seul regard d’Unique, parlez-moi d’amour tant qu’à se vautrer dans les clichés ! d’ailleurs le moindre beau geste vous fait ricaner et toute belle personne ne saurait être à vos yeux qu’un simulacre…

De la Béatitude.- Vous chantez l’immaculée innocence de tout ce blanc sans vouloir voir les mésanges aux mangeoires, mais c’est que c’est Gaza et toutes les étripées que les mésanges aux mangeoires, et je ne vous parle pas de l’arrivée du pic noir – là vous pourrez compter les millénaires avant la moindre négociation, et pourtant vous continuez de les alimenter ce matin encore, venez à mois les jolis assassins, heureux vous qui avez faim car vous serez rassasiés…

De la ville enneigée. – À quinze ans tu te prenais pour Utrillo, cette neige de la ville aux murs tagués de suie et de rouille, cette légende de la Butte à poulbots et poivrots se cuitant avec les putes du Lapin agile – tout ce lyrisme de pacotille de l’Artiste payant son litron en peignant des croûtes, tout ce rimbaldisme baudelairisant te faisait trouver beau ton vieux quartier décati de province à la Verlaine dont les hauts toits de reviennent ce matin sur le lin blanc de ton Paysage sous la neige…

De ce qui t’est donné. – Ne te plains pas du bruit que font les bruyants, il y a partout une chambre qui attend ton silence comme une musique pure lui offrant toute ta présence entre ses quatre murs de ciel...

Du temps imparti. – Tout ce qui vous manque est en vous, me disait l’homme des bois en juillet 1839, il n’y a qu’un remède à l’amour : aimer davantage, et c’est l’hiver à ce qu’il semble, mais c’est plus que jamais juillet 1839 pour l’homme des bois en toi qui te demande : pourquoi donc l’homme se hâterait-il, comme s’il y avait moins que l’éternité pour accomplir l’action la plus infime ?…

De la fuite en avant. – Rien ne les arrêtera dans leur précipitation, ils sont plus que jamais hors d’eux, libérés de leurs chaînes tout en se croyant partout les maîtres, ils me font pitié les pauvres : moi je ne vis que de deux dollars par jour et c’est ce qu’ils jettent au mendiant qu’ils ne voient même pas, juste pour l’oublier tandis qu’ils traînent leur âme rouillée dans mon paradis...

De cette voix en toi. – Tout semble avoir été soumis aux machines et aux arborescences virtuelles, mais une basse continue roule en toi le sanglot du vent autour de la maison seule autant que la rivière au primesaut de vos éveils enfantins - c’est une rumeur de partout sous les yeux clos du Temps étoilé…

De l’altérité. – Je ne te demanderai jamais d’être l’Autre, je me défie de toute emphase engoncée, je t’attends au coin du bois – qui est peut-être un désert ou ton lac de là-bas, sans savoir ce que tu me réserves et n’attendant que d’être surpris comme au premier jour, quand ta voix bondit pour la première fois de ta nuit à la mienne...

Du ressentiment. – C’est de cela seul que je voudrais que tu me débarrasses, méchant moi, c’est de ce relent récurrent qui me taraude dans le bruit des bruyants malcontents, c’est de ce froid et de ce poids, gentil moi, que je te prie de me délivrer...

Des mots bleus. – Leur façon de parler poésie le front au ciel, eux qui ont toujours prétendu viser haut, ne s’est jamais traduite par aucune réelle envolée ni aucune traversée d’azur propre à nous donner des ailes, aussi est-ce dans la rue, a ras le pavé rugueux des poètes mal peignés, que nous aurons ramassé ces mots qu’on dit avec les yeux…

Du vertige. – Une nuit encore et j’aurais crevé l’oreiller de ne plus te savoir à mes côtés, mais avant de me lever je te sens là toute émouvante en ta songeuse légèreté, plus besoin de te chercher partout où tu n’es pas car l’amour est partout où tu es, et plus encore ce matin neuf en pointillé…

De nos belles illusions. – Oui c’est cela, gens de raison raisonnable, renouvelez s’il vous plaît nos abonnements à la berlue et ne cessez de vous en éberluer, vous les sages sous les massages des mains policées à cet usage, puis foutez-nous la paix s’il vous plaît et nous laissez tourbillonner…

De la louange. – Quant au complot des dénigrants, qui s’affairent tous les jours à défaire, ne lui oppose aucun autre argument que ce bonheur de faire qui t’a fais ce que tu seras et qui t’aide à faire, au sens qu’entend la poésie et qui soulève tes paupières de fer tandis que l’oiseau Bach vocalise les yeux fermés…

De l’exorcisme. – Tu me dis DEJA et je te réponds : JADIS en souriant au long récit qui se continue, tu me tentes avec un ENFIN satisfait, auquel j’oppose un ENCORE qui te freine et te confronte à mon attention présente, puis nous en revenons au JAMAIS et au TOUJOURS dont nous usons et abusons alternativement – et pour avoir le dernier mot, comme les curés, je te dirai que JAMAIS tu ne m’auras et que TOUJOURS je résisterai à notre commune tentation du désespoir…

De l’aveuglement. – Une fois de plus, les beaux jours revenant, tu te dis que cet apparent triomphe de l’azur irradiant le bleu publicitaire n’est peut-être qu’un leurre, une autre façon de ne pas voir ce qui est, un agrément de tourisme abruti, quand la vraie musique est trempée de noir et du pire qui donne à entendre ce qui ne se dit pas…

Du bon cours. – Cela te réjouit chaque matin, tu te rappelles vaguement le mot Matines à la cloche d’avant l’aube, au couvent d’à côté, et cela chantonne en toi-même si tu n’es qu’un bon Dieu de ruisseau, après quoi tu deviens une espèce de psaume bondissant dans les hauts gazons direction la rivière et les horizons…

De l’aléatoire. – Le putain de jour se lève sur l’arrière-cour défoncée et voilà le résultat du lendemain d’hier : c’est le Bronx, tu es né dans cette espèce de favella, c’est la faute à pas de chance et tu n’y réfléchis même pas : on t’envoie ce putain de jour de plus et ça te va, tu es déjà plus ou moins en manque sans trop savoir de quoi, mais tu sens que même ce manque t’iras pour cette fois puisque c’est toi…

De la trace. – Parfois, pas tout le temps mais de plus en plus souvent, tu crois que quelque part tu vas laisser une trace, tu ne sais pas quoi, même pas ce que tu as fait ou pas fait, mais peut-être dans les cœurs, ou peut-être même pas, même si ces personnes seraient un peu de toi quand même comme tu crois que tu es une personne quelque part et que quelque part le mot de personne signifierait quelque chose…

De la prière. – Il ne me reste que les mots de l’enfance, et encore, parfois je bute – cette puissance et cette gloire me rebutent mais je traduis à ma façon, me retrouvant là-bas au milieu de mon jardin enfance et des bois sacrés qui me tenaient lieu d’Eglise et de Canon, toujours et encore ILS s’inquiètent de me ramener dans la Bonne Voie, comme ils disent, mais des cloux : d’ailleurs je ne connais que ceux de la croix du rabbi Iéoshouah…

De l’au-delà des mots. – S’il n’y avait que parler, mon pauvre toi, parler ou écrire, parler par la bouche et écrire de la main, mais tout te parle, animal à l’âme malade, ton moindre geste est là pour te dire ou te trahir – disons trahir le faux que tu dis, tout te traduit, surtout le regard, jusqu’au démon russe dont les paupières tombant jusqu’à terre trahissent le faux du regard, cvependant dis-toi bien cela : que chaque mot que tu dis ou écris sera pesé…

De la vue. – Il est certains jours, et ce peuvent être de beaux jours, où notre regard reste trouble ou troublé, et se pose alors la question des lunettes invisibles, mais où diable a-je fourrél ce matin mes lunettes invisibles ?...

Du nom d’emprunt. – Il est des Amateurs d’Art, ne considérant que Le Nom , qui renieraient leur émotion liée à telle Œuvre s’ils apprenaient que c’est un faux, alors que l’émotion n’a qu’un nom…

Des invisibles. – Mirek m’écrit ce matin – Mirek que j’aime comme un frère ou un fils, sans l’avoir jamais rencontré, Mirek que j’aime à cause de ses poèmes et de sa passion pour les araignées, Mirek me remercie d’avoir accepté de publier ses poèmes, Mirek me dit qu’il va bien, Mirek dont je sais la tristesse liée à l’Amour Fou, Mirek m’avoue qu’il est ces jours horribly sad mais ses poèmes nous aident à vivre…

Du chemin. - On repart chaque matin de ce lieu d’avant le lieu et de ce temps d’avant le temps, au pied de ce mur qu’on ne voit pas, avec au cœur tout l’accablement et tout le courage d’accueillir le jour qui vient et de l’aider, comme un aveugle, à traverser les heures…

De rien et de tout.- En réalité je ne sais rien de la réalité, ni où elle commence ni si elle avance ou recule, pousse comme un arbre ou gesticule du matin au soir comme je le fais – ce que je sais c’est juste que tu es là, qu’ils sont là et que je suis là, à écouter cette voix de rien du tout mais qui nous parle, je crois…

De l’exploit. - Ils ont fait du corps une machine lubrifiée à performances qui me donne froid à l’humanité, ce rutilement est la froide aura de ce culte sans mystère, jogging et baise numérique, course au point de plus ou au centimètre surpuissant dont la seule vue des chemins et des bois et des toits et des monts et du ciel me délivre ce matin…

De l’envie dépassée. - Ce que j’aime chez toi c’est que tu aimes mon bonheur comme j’aime le tien, sans que rien de l’un ou de l’autre n’entame la joie de l’un ou l’autre, ainsi oublions nous que nous sommes deux sans oublier que chacun est seul devant sa joie…

De la fausse parole. – Ce n’est pas que la langue leur fourche : c’est que leurs mots pour dire le vrai ne sont pas vrais, surtout quand ils proclament l’Urgence Absolue de dire le vrai pour pallier l’Horreur Absolue et le Mal Absolu et ceci et cela de tellement absolu que cela rejoint l’Absolu du Bio et du Budget…

Du charme. – On constate que le penseur de charme descend le plus volontiers dans un hôtel de charme où l’attend la bonne vieille table de charme sur laquelle il aime à rassembler ses pensées de charme inspirées par les humiliés et les offensés hélas privés des charmes et des retombées de sa pensée de charme…

De la confiance. – Tu te rappelles l’absurde injonction : garde ton cœur en enfer et ne désespère pas, tu tournes en rond dans ta cage et tu railles l’idée même d’un enfer et d’un espoir, et c’est ainsi que tu ne désespères pas de t’arracher à ton enfer…

De la pudeur. – On leur reproche de ne pas être libérés, ils se gênent d’être gênés, leurs yeux se baissent devant l’exhibition des parties sacrées de tous ces inconnus, ils ne sont pas de leur temps, ils ont un peu honte de se cacher avec leur secret…

De l’apaisement. – Heureux ceux qui se rappellent les mains de leur mère au travail, et pour les autres : heureux s’ils se rappellent les mains de leur mère au repos, sur le front de l’enfant malade ou jointes à ne rien faire…

Du changement. – On se promet de changer, le matin, on se promet d’être ce jour un peu meilleur que la veille, on ruse avec le serpent de la décréation qui ricane tandis qu’on se remet à l’ouvrage - et voici qu’une lumière me traverse et qu’elle m’inspire un quart de seconde avant que je ne retombe sur mes vieilles pattes, mais c’est elle qui me fait aimer un peu mieux ce matin mes vieilles pattes et ton ombre, mon amour, me retient de penser que rien ne changera jamais puisque ta lumière me fait pousser…

De notre corps. – L’un me dit que c’est une guenille, l’autre un temple, juste une enveloppe qui se flétrit, une illusion plus ou moins séduisante, un sac de nerfs ou de nœuds, mon frère l’âne, notre maladie mortelle ou Dieu sait quoi d’inventé par ces drôles d’apôtres que sont nos frères humains, mais ce matin je me sens vraiment l’âme à fleur de peau, je t’ai vraiment dans la peau ce matin, ah ça ton corps est bon ce matin comme un pain, miam miam…

De la rencontre. – Je ne sais si tout est écrit, prévu, noté comme sur du papier à musique, en fait je n’en crois rien, mais je sais parfaitement que rien de ce qui nous arrive n’est le fruit du hasard, rien n’a été prévu mais notre rencontre était prévisible, ni toi ni moi n’avons mérité cet amour mais l’amour est imprévisible et ça tu peux le noter et je l’écris aux enfants, tiens, tu as encore un peu de papier à musique sous la main ?

De la pâle copie. – Vous pouvez me reprocher de voir ce matin le monde trop en bleu : en réalité il l’est tellement plus que je me reproche ma seule nullité à le dire, mais essayez donc, juste pour voir, je veux dire : pour mieux voir, de dire ce matin le bleu de votre âme, et vous m’en direz des nouvelles, du bleu pur de ce matin irradiant le gris des jours et le noir du monde…

De la régénération. – Ils sont chaque jour plus jeunes de prendre plus d’âge et de s’épurer de tout ce qui n’est pas la jouvence de l’aurore, leur vieillerie se dérouille dans la fontaine de la première heure, ils ont beau se rappeler le mal qu’ont fait et que feront encore au monde les ravageurs, leurs semblables : ce matin neuf leur paraît innocent, ce matin ils seraient protégés par leur vieil amour retombé en enfance…

De la filiation. – Rien ne sera de ce qui ne se projette, bouclé dans sa prison, groupé comme un fœtus, cousu comme un chapon : le désir obsédé par lui-même crèvera dans l’ignorance de la vie multipliée de l’immense famille aussi bête et sensuelle, prodigue et folle, divisée et pardonnable, nulle et pantelante d’amour que nous l’aurons été…

Du jamais vu. – Vous me dites que tout a été dit : que tout a déjà été écrit, mais c’est du flan : rien n’a été dit de ce que je vois à l’instant et de ce que vous voyez à l’instant et de ce qu’ils voient à l’instant à la fenêtre du jour se levant, vite il faut le noter, pas une pinute à merdre, jamais on ne verra plus ça, ce qui s’appelle jamais…

De la recréation. – Il est clair que c’est en Italie que vous avez écrit les meilleures choses sur l’Islande et dans ses carnets de Cape Code qu’elle a le mieux parlé de la foule japonaise - seul le Christ écrivait sur le sable hic et nunc : eux c’est toujours ailleurs et d’ailleurs qu’ils auront griffonné leurs poèmes : Walt Whitman claquemuré dans sa chambre et Shakespeare au pub, et chacun de vous est un autre, il y a plein ce matin de Verlaine dans la rue d’Utrillo, mais ce n’est que trois ans plus tard que je le noterai dans une salle d’attente d’aérogare, je ne sais encore où, alors que je note à l’instant ces pensées de l’aube devant une image de crépuscule…

De la vie pratique. – Vous leur souhaitez des subventions et l’Inspiration pour pallier l’angoisse de la page blanche, vous parlez de leur ascèse d’écriture comme d’un sacerdoce, alors que leur seul problème est de se trouver du papier, un solide crayon et des genoux consentants – le reste est de la littérature : suffit d’avoir ses outils et de noter précisément ce qu’il y a à noter précisément – en biffant précisément les trois putains d’adverbes de trop qu’il y a dans cette dernière phrase…

De la route nocturne. – Tu me dis que l’espace est la plus ancienne de toutes les choses, mais c’est la façon dont tu me le dis, à trois heures du matin, en pleine nulle part, sur l’autoroute où j’ai longtemps dormi pendant que tu conduisais, encore plus seule que si je n’étais pas là – c’est cette intonation douce de ta voix qui m’a fait penser soudain qu’à cet instant précis nous donnions une chance à l’espace d’avoir moins froid…

De l’esseulement. – À la station-service ils ont l’air de naufragés, les grands chauffeurs aux bonnets tricotés en usine les faisant ressembler à des chevaliers médiévaux, ou les petits commerciaux à fantasmes bon marché, on pourrait croire qu’ils ne sont personne, mais à les regarder mieux on voit qu’ils sont quelqu’un et que cela même accentue leur air abandonné…

De l’horizon. – De loin on ne distingue plus bien, avec la fatigue, si ce scintillement est déjà de la terre ou encore du ciel, dans les replis des villages qui s’éveillent ou sous le brouillard en restes d’étoiles, en tout cas cela fait un clignotement de loupiotes, cela met comme un pointillé séparant le rien de ce quelque chose annonçant le matin, entre le silence et les deux infinis, entre le noir et le rayon vert de la radio dont je n’entends qu’un imperceptible murmure en langue inconnue…

De l’effondrement différé. – On fera son possible en sorte de résister, les enfants, on se sent chaque matin plus proche de céder, ça faut bien l’avouer, les vioques, à chaque éveil c’est plus lourd et plus lancinant, cependant quelque chose nous retient au bord du bord, ou quelqu’un - vous peut-être les enfants ? Quelqu’un qui nous retiendrait à nous et à vous…

De la fragilité. – Ce serait cela aussi l’imagination de l’amour : ce serait de soulever leurs toits pendant la nuit et de les regarder dormir, les uns en chemises et les autres tout habillés, d’autres encore plus ou moins nus, pelotonnés comme des loirs, enlacés à quelqu’un ou eux seuls, plus ou moins perdus ou éperdus, jolis ou vilains, à rêver ou à ne rêver pas, comme au premier jour ou au dernier…

Des humbles. – Mais vous, et je vous en sais gré, vous ne direz rien de vos doutes : vous ne ferez que faire votre job du matin au soir, et vous en serez même reconnaissants vu que le job vous l’avez, vous plaindre vous paraîtrait indécent tant il est d’infortunés qui n’ont même pas ça ni point de toit ni rien de rien, ainsi passez-vous toute votre vie comme si tout allait bien – ça doit bien faire des siècles que ça va comme ça…

De l’herbe. – Parfois le paysage t’en met trop plein la vue, au point que tu éprouves un manque ou une gêne, le besoin de voir des gens ou de n’entendre les yeux fermés que le merle de ce matin, et tu te rappelles alors l’herbe première, au bord du désert, l’herbe seule et têtue d’avant les cavaliers, l’herbe foulée et oubliée de partout avant la touffe en gloire de Monsieur Dürer…

Del cammin di nostra vita. – Il y a tant encore en nous de chemin dans notre forêt obscure, tant de chemin à poursuivre ou à tracer sans savoir où l’on va, mais tu as dû voir une fois une clairière quelque part, peut-être la musique que votre père se passait le dimanche, peut-être vos mères ou vos enfants, peut-être la réminiscence d’un cours d’italien sur la Divine Comédie, enfin Dieu sait quoi nous fait, bœufs et cons, continuer à cheminer dans l’obscurité du jour…

De l’attention . – Si le monde, la vie, les gens – si tout le tremblement te semble parfois absurde, c’est que tu n’as pas bien regardé le monde, et la vie dans le monde, et que tu n’as pas assez aimé les gens dans ta vie, alors laisse-toi retourner comme un gant et regarde, maintenant, regarde cela simplement qui te regarde dans le monde, la vie et les gens…

De ce qui n’est qu’allusion. - A l’éveil des ces jours inclinant au redoux on ne trouve pas de mots assez légers, assez transparents mais qui évoqueraient aussi le poids des montagnes millénaires et la densité de l’air qui les relie aux galaxies, tout ce lien de temps imaginaire et d’atomes de brume un peu chinoise ce matin - des mots qui dévoilent en voilant et qui parlent sans prétendre rien dire que ce qui est…

Du trait de l’oiseau. – Cependant m’impatientent les chichis du minimalisme et les pâmoisons de toute une anorexie esthétique, car le coup de cisaille de la fauvette dans l’azur du matin, au pic de son coup d’aile sur les champs purinés de frais - ce pur salut à personne et tout le monde dans l’odeur merdoyante du printemps, ne sera jamais couché sur grand papier à la cuve – il fuse de la sauvage et nul ne sait ce que ça veut dire…

De l’hérésie. – Vous avez raison de nous reprocher d’acclimater la Croix et le Tao, jardins et précipices, Ibn Arabi et Miss Dickinson aux oiseaux illuminés, vous êtes les réguliers de la Règle bien convaincus d’avoir trouvé et qu’en conséquence le Salut vous est dû, tandis que nous autres cherchons un peu partout sans attendre rien, juste émerveillés sans savoir diable pourquoi…

De la veillée. – Cette fin de nuit de pleine lune te fixait de son monocle opalescent qui s’est bientôt orangé dans les bleus s’éclaircissant, le jour ne semblait pas se rappeler les cruautés de la créature pensante, tu n’avais en toi nulle autre pensée que de remerciement d’être en vie sur cette terre tremblante et souffrante qui souffrirait encore et tremblerait, mais qui t’apparaît si jolie en ce matin du monde…

De ce vendredi – Tous les saints du calendrier sont à la peine et ça ne va pas s’arranger au fil des heures, vous me dites que vous n’en avez rien à scier mais ça ne s’est pas fait pas sans vous, rien ne se fera sans nous, le premier crachat, la première épine, le premier clou, rien ne vous sera épargné les mal barrés, croix de bois croix de fer si je mens je vais en enfer…

Du bonus pascal. – Vos agenouillements de vieilles peaux et de jeunes niais les font ricaner, mais après le père Noël le lapin fait pisser le dinar et ça c’est du solide, on y croit dur comme fer, et puis la pierre qui roule, ma poule, ça fait toujours se déplacer les foules et cartonner les nuitées romaines - enfin ce Dieu qui prend l’ascenseur nous vaut un break et ça ne mange pas de pain, thank you rabbin…

De ce dimanche. – Pour nous, les enfants, Pâques, c’était le dimanche des dimanches - un dimanche vraiment plus dimanche que les autres où le ciel était plein de cloches et le jardin plein d’œufs que le Lapin avait peinturlurés et planqués Dieu sait où, donc deux jours après la Croix, le Lapin : t’avoueras que c’est qu’un dimanche que ça peut se passer, et ça nous réjouissait plutôt, les enfants, qu’il y ait un dimanche comme ça qui ressuscite chaque année…

De la foi. – Notre ami le théologien me dit qu’il n’y croit pas vraiment : que son intelligence l’en empêche, puis il me dit : toi non plus tu n’y crois pas, rassure-moi, aussi lui dis-je : non mon ami, je ne vais pas te rassurer, je ne sais pas si je crois, je sais de moins en moins ce que c’est que croire au sens où tu crois que tu ne crois pas, mais surtout (et cela je ne le lui dis pas) je ne sais comment je pourrais l’expliquer à quelqu’un que son intelligence empêche de comprendre rien…

De la charité . – Vous connaissez le mendigot du Sacré-Cœur : il sort de chez ce pouilleux d’abbé Zundel qui le régale déjà plus qu’il n’en faut, et le voilà qui nous lance à la sortie de l’office, son : Christ est vraiment ressuscité ! que moi ça me fait honte, mais j’ai beau savoir qu’il ira le boire ce soir, je lui donne quand même ses cinq euros - ce n’est quand même pas tous les jours Pâques…

De l’admiration. – Ils craignent d’être influencés, disent-ils, ils ne sont pas dupes de ce qu’ils croient des révérences convenues, ils ne voient pas que cela les agrandirait de reconnaître la beauté pour ce qu’elle est, autant dire qu’ils ne veulent pas la voir, même celle qui est en eux…

De l’indulgence. – Ils ont tendance à se flageller, ils t’embêtent avec leurs faces d’enterrement et voilà qu’ils te poussent à te couvrir toi aussi le front de cendre, rien ne va plus ici bas voudraient-ils t’entendre te lamenter, mais ça t’embête ce cinéma, et tu vois bien qu’ils ont besoin d’entendre autre chose, donc tu leur dis que tu les aimes bien tels qu’ils sont et de fait ça a l’air de les retourner…

De la bonté – Plus ils sont vertueux et plus je les trouve impolis et finalement assez méchants, sous leurs airs de vouloir notre bien, assez indifférents à ce que nous sommes en réalité, et finalement tout froids, le cœur congelé, desséché sûrement à traquer et débusquer ce vice qui les obsède jusqu’à les faire jouir de leur vertu préservée, les malheureux…

De la petite mort. – Parfois on a manqué l’aube, on ne l’a pas vu passer, on n’a pas fait attention, ou plutôt: on était ailleurs, c’est ça: on était partout et nulle part, on était aux abonnés absents, on n’y était pour personne et le jour a passé et ce matin c’est déjà le soir, on est tout perdu – on se demande si l’aube reviendra jamais…

De la folie ordinaire. – Ils te disent qu’ils n’ont pas le temps, et toi tu te dis que c’est cela la barbarie, ou bien ils te disent qu’il faut bien tuer le temps, et tu te dis que c’est cela aussi la barbarie, et quand tu leur demandes quel sens à tout ça pour eux, ils te répondent qu’ils n’ont pas que ça à faire, se poser des questions, et si tu leur dis de prendre leur temps alors là c’est colère, ça les rend fous, ou plutôt c’est toi qu’ils regardent comme un fou – s’ils pouvaient te faire enfermer, oui ça aussi c’est le début de la barbarie…

De la modestie. – Certains jours sont plus discrets, qui se pointent avec l’air de s’excuser - pardon de n’être que ce jour gris, ont-ils l’air de vous dire, mais vous les accueillez d’autant plus tendrement que vous avez reconnu vos vieux parents tout humbles devant le monde bruyants, et d’ailleurs les revoici dans le gris bleuté de ce matin, comme s’ils étaient vivants…

De l’opprobre. – La nuit vous a porté conseil : vous ne répondrez pas ce matin à la haine par la haine, car la haine que vous suscitez, mon frère, n’est que l’effet du scandale : la lumière est par nature un scandale, l’amour est un scandale, tout ce qui aspire à combattre le scandale du monde est un scandale pour ceux qui vivent du scandale du monde.

De la foi. – Ils vous disent comme ça, avec l’air d’en savoir tellement plus long que le long récit de votre vie dans la vie, que l’unique vrai dieu qu’ils appellent Dieu a créé le monde en 7777 avant notre ère, un 7 juillet à 7 heures du matin et c’est pourquoi, sœurs et frères, le Seigneur vous recommande d’éliminer tous ceux qui ne croivent pas comme nous ou qui croillent n’importe quoi…

De l’exclusive. – Non merci, je ne veux pas de ton Paradis, ni de votre Enfer méchant, ma vie n’est qu’un Purgatoire mais j’y suis bien avec ceux que j’aime bien, l’Enfer j’ai compris : ce n’est rien, c’est juste un jacuzzi, et le Paradis je ne sais pas, vraiment je ne sais pas si ça vaut la peine d’en parler si ce n’est pas ce qu’on vit quand on aime bien et qu’on est bien aimé…

Du tout positif. – Chaque retour du jour lui pèse, puis il se remonte la pendule en pensant à tous ceux qui en chient vraiment dans le monde, sans oublier tout à fait ses rhumatismes articulaires et la sourde douleur au moignon de sa jambe gauche amputée en 1977, après quoi les gueules sinistres des voyageurs de la ligne 5 l’incitent à chantonner en sourdine zut- merde-pine-et-boxon, et c’est ainsi qu’il arrive bon pied bon œil à l’agence générale des Assurances Tous Risques où sa bonne humeur matinale fait enrager une fois de plus le fondé de pouvoir Sauerkraut…

De l’aléatoire. – Il me disait comme ça, dans nos conversations essentielles de catéchumènes de quinze ans découvrant par ailleurs le cha-cha-cha, que le hasard n’existe pas et que la mort même n’est qu’une question de représentation culturelle, c’était un futur nouveau philosophe brillantissime qui fit carrière à la télévision, et comme j’étais un ancien amant de sa dernière femme, qu’il aima passionnément, je fus touché d’apprendre, aux funérailles de Léa, que c’était fortuitement qu’il l’avait rencontrée à Seattle et que son décès accidentel remettait tout en question pour lui…

De la déception. – Certains, dont vous êtes, semblent avoir la vocation de tomber de haut, naïfs et candides imbéciles, mais de cela vous pouvez tirer une force douce en apparence et plus résolue qu’est irrésolue la question du mensonge et de la duplicité de ces prétendus amis-pour-la-vie, qui vous disent infidèles faute de pouvoir vous associer aux trahisons de l’amitié…

Du petit cerisier en fleurs. – Il faisait ce matin un ciel au-dessous de tout, la trahison d’un ami continuait de me plomber le cœur en dépit de mes anges gardiens et voici que, dans le brouillard tu m’es apparu, mon sauvageon, tendre rebelle à maxiflocons de neige recyclée et tout tatoués du pollen de demain…

De la duplicité. – Sous leur sourire tu ne vois pas leur grimace, crétin que tu es, tu ne sens pas l’empreinte encore froide du couteau dans leur paume moite, mais il te glace, le murmure de serpent qu’ils t’adressent en toute amitié : venez, cher ami, vous asseoir à la table des moqueur…

Du passant passereau. – Qu’est-il venu te dire, adorable, se la jouant franciscain à légères papattes, de l’évier au piano et de la vieille horloge à l’ordi, entré par la porte ouverte sans déranger le chien patraque - qu’avait-il à te dire à cet instant précis, le rouge-gorge au jabot jabotant, avant de se tirer d’un coup d’aile vers le ciel mauvais de ce matin ?

De la personne. – Le jour se lève et la bonne nouvelle est que ce jour est une belle personne, j’entends vraiment : la personne idéale qui n’est là que pour ton bien et va t’accompagner du matin au soir comme un chien gentil ou comme une canne d’aveugle ou comme ton ombre mais lumineuse ou comme ton clone mais lumineux et sachant par cœur toute la poésie du monde que résume la beauté de ce jour qui se lève…

De la solitude. – Tu me dis que tu es seul, mais tu n’es pas seul à te sentir seul : nous sommes légion à nous sentir seuls et c’est une première grâce que de pouvoir le dire à quelqu’un qui l’entende, mais écoute-moi seulement, ne te délecte pas du sentiment d’être seul à n’être pas entendu alors que toute l’humanité te dit ce matin qu’elle se sent seule sans toi…

Des petits gestes. – Ne vous en laissez pas imposer par un bras d’honneur ou le doigt qui encule : c’est un exercice difficile que de se montrer plus fort que le violent et le bruyant, mais tout au long du jour vous grandirez en douceur et en gaîté à déceler l’humble attention d’un regard ou d’une parole, d’un geste de bienveillance ou d’un signe de reconnaissance…

De la rêverie – C’est peut être de cela qu’ILS sont le plus impatients de t’arracher : c’est le temps que tu prends sur leur horaire à ne rien faire que songer à ta vie, à la vie, à tout, à rien, c’est cela qu’ils ne supportent plus chez toi : c’est ta liberté de rêver même pendant les heures qu’ILS te paient - mais continue, petit, continue de rêver à leurs frais…

Des chers objets. – ILS prétendent que c’est du fétichisme ou que c’est du passéisme, ILS ont besoin de mots en « isme » pour vous épingler à leurs mornes tableaux, ILS ne supportent pas de vous voir rendre vie au vieux tableau de la vie, cette vieille horloge que vous réparez, cet orgue de Barbarie ou ce Pinocchio de vos deux ans et demie, un paquet de lettres, demain tous vos fichiers de courriels personnels, d’ailleurs ILS supportent de moins en moins ce mot, personnel, ILS affirment qu’il faut être de son temps ou ne pas être…

De l’à-venir. – Nos enfants sont contaminés et nous nous en réjouissons en douce, nos enfants mêlent nos vieilles affaires aux leurs, Neil Young et Bashung, les photos sépia de nos aïeux et leurs posters déchirés des Boys Bands, ils découvrent le vrai présent en retrouvant le chemin des bois et des bords de mer, ils admettent enfin que tout a été dit et que c'est à dire encore comme personne ne l’a dit…

De ce cadeau. – Tout avait l’air extraordinairement ordinaire ce matin, et c’est alors que tu es sorti du temps, enfin tu l’as osé, enfin tu as fait ce pas de côté, enfin tu as pris ton temps et tu as vraiment regardé le monde qui, ce matin, t’est enfin apparu tel qu’il est…

De l’aveuglement. – Et maintenant que j’ai tout quelque chose me manque mais je ne sais pas quoi, dit celui qui ne voit pas faute de regarder alors que tout le regarde : les montagnes et la lumière du désert – tout serait à lui s’il ouvrait les yeux, mais il ne veut plus recevoir, seul l’impatiente ce tout qu’il désire comme s’il n’avait rien…

Des petits déjeuners. – Les voir boire leur chocolat le matin me restera jusqu’à la fin comme une vision d’éternité, ce moment où il n’y a que ça : que la présence de l’enfant à son chocolat, ensuite l’enfant s’en va, on se garde un peu de chocolat mais seule compte la vision de l’enfant au chocolat…

Du premier souhait. – Bien le bonjour, nous dis-je en pesant chaque mot dont j’aimerais qu’il allège notre journée, c’est cela : bonne et belle journée nous dis-je en constatant tôt l’aube qu’elle est toute belle et en nous souhaitant de nous la faire toute bonne…