Livre - Page 2

-

Le bouvreuil d'Emily

"Et je soupire faute de ciel - mais non pas / Le ciel qu'accordent les croyances" (Emily Dickinson)Fragile, opposant l’arme blanchede son sourire tranquille,au lieu d’aucune des revanchesqu’inspirent les désirs,la nuit venue il va parler,à l’insu des vivantsaux disparus des temps récents,dont le silence mêmelui est le plus ardent poème…Baudelaire ce soir est absent,trop princier dans le noir,mais deux yeux comme pris au cield’un pâle immatérielsemblent chercher l’ardent en toi,ou l’autre différent,voici le voyou des vocables,l’ami des écraseurs de poux,le dormeur éveillé –voilà le poète incarné:le Rimbe des illuminés…Aussi pour la mélancolieLeopardi parlaità la nuit que tu écoutais,et Verlaine au cœur le plus purà l’Américaine Emilyperdue dans la nature,parlait de leur petit bouvreuilau rebord des cercueils –douces âmes sans autre défenseque l’innocente transe…

"Et je soupire faute de ciel - mais non pas / Le ciel qu'accordent les croyances" (Emily Dickinson)Fragile, opposant l’arme blanchede son sourire tranquille,au lieu d’aucune des revanchesqu’inspirent les désirs,la nuit venue il va parler,à l’insu des vivantsaux disparus des temps récents,dont le silence mêmelui est le plus ardent poème…Baudelaire ce soir est absent,trop princier dans le noir,mais deux yeux comme pris au cield’un pâle immatérielsemblent chercher l’ardent en toi,ou l’autre différent,voici le voyou des vocables,l’ami des écraseurs de poux,le dormeur éveillé –voilà le poète incarné:le Rimbe des illuminés…Aussi pour la mélancolieLeopardi parlaità la nuit que tu écoutais,et Verlaine au cœur le plus purà l’Américaine Emilyperdue dans la nature,parlait de leur petit bouvreuilau rebord des cercueils –douces âmes sans autre défenseque l’innocente transe… -

Comme en rêvait le Capitaine

« La grammaires est la base, le fondementde toutes les connaissances humaines ».(Frédéric Rimbaud, père d’Arthur,combattant en Crimée et traducteur du Coran)Je ne vous entends pas très biendans le grand bruit que fonttous vos influenceurs,où toute opinion les vaut toutes,où tout devient déroute,parodie de vaine sapienceou prétexte à haute palabredans la langue de marbre,je veux dire : la langue de boisau fil de sabrede l’imbécile impatienceindifférente aux vraies saveurs…La Machine saura très bienmimer cette grammaire,et moduler tout savoir-fairede l’ancienne parluresans faille ni rature,saura même le point-virgule,secret de la féruledes anciens maîtres littéraires,saura tout n’est-ce pas,sauf le devinez-quoi…Le père de Rimbaud parlait fort,mais rêvait en secretd’un fils lui sortant de la cuisseet parlant comme on dit: en langue,sans éviter l’harangueun peu vulgaire dans les troquets ;un vrai fils quoi, qui bande et pisseau ciel où Dieu raviqu’on Le fasse exister ainsine peut que tout bénirde ce chant et de son soupir…

« La grammaires est la base, le fondementde toutes les connaissances humaines ».(Frédéric Rimbaud, père d’Arthur,combattant en Crimée et traducteur du Coran)Je ne vous entends pas très biendans le grand bruit que fonttous vos influenceurs,où toute opinion les vaut toutes,où tout devient déroute,parodie de vaine sapienceou prétexte à haute palabredans la langue de marbre,je veux dire : la langue de boisau fil de sabrede l’imbécile impatienceindifférente aux vraies saveurs…La Machine saura très bienmimer cette grammaire,et moduler tout savoir-fairede l’ancienne parluresans faille ni rature,saura même le point-virgule,secret de la féruledes anciens maîtres littéraires,saura tout n’est-ce pas,sauf le devinez-quoi…Le père de Rimbaud parlait fort,mais rêvait en secretd’un fils lui sortant de la cuisseet parlant comme on dit: en langue,sans éviter l’harangueun peu vulgaire dans les troquets ;un vrai fils quoi, qui bande et pisseau ciel où Dieu raviqu’on Le fasse exister ainsine peut que tout bénirde ce chant et de son soupir… -

Comme une joie retrouvée

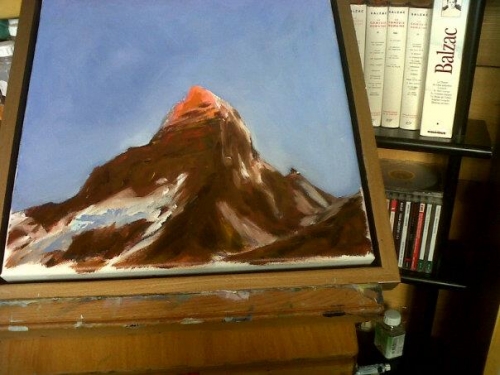

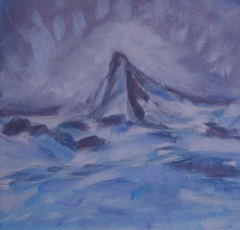

« La joie exige toujours plus d’abandon,plus de courage que la douleur ». (Hugo von Hofmannstahl)Je suis en somme assez gentildit le Sage à L’Image,tantôt fusain tantôt fourmidans les instants d’éternité,et tantôt adagio ;voici que tu me dévisageset sonde nos présagesau plus pur de mes yeux ;voici le bilan de nos âges :nous serions tout ce que le venten sa confuse rage,n’a su défaire de nos vœux…L’enfant dessine dans son coin :le monde est relevépar son geste réitérantl’Entête en testament,le chaos n’est qu’une illusionà ses yeux innocents :il en sait plus long sur vos crimesque le dit la mémoire infirmede vos aveuglements,et son crayon sera joyeux…Tout au déni de l’euphorie,de la meute repues’agitant en mornes lubies,la plus heureuse compagnieretrouvée loin des troupespratique ses amours en groupeet vous pince le nez…Peinture: Jacques Pajak.

« La joie exige toujours plus d’abandon,plus de courage que la douleur ». (Hugo von Hofmannstahl)Je suis en somme assez gentildit le Sage à L’Image,tantôt fusain tantôt fourmidans les instants d’éternité,et tantôt adagio ;voici que tu me dévisageset sonde nos présagesau plus pur de mes yeux ;voici le bilan de nos âges :nous serions tout ce que le venten sa confuse rage,n’a su défaire de nos vœux…L’enfant dessine dans son coin :le monde est relevépar son geste réitérantl’Entête en testament,le chaos n’est qu’une illusionà ses yeux innocents :il en sait plus long sur vos crimesque le dit la mémoire infirmede vos aveuglements,et son crayon sera joyeux…Tout au déni de l’euphorie,de la meute repues’agitant en mornes lubies,la plus heureuse compagnieretrouvée loin des troupespratique ses amours en groupeet vous pince le nez…Peinture: Jacques Pajak. -

Le viol de l'ange

1

La Cité des Hespérides avait un air de décor de cinéma à l’abandon, ce matin-là, lorsque la porte du parking souterrain du Bloc A s’ouvrit en silence pour livrer passage à la Toyota Fan Cruiser 4x4 mauve fluo de Jo et Muriel Kepler.

Du poste habituel où le tenait l’insomnie, l’observateur avait suivi les faits et gestes des jeunes gens dès leur lever, excité comme à chaque fois par leur complète impudeur. Ainsi, tout en pianotant ses observations sur son Mac, avait-il vu Muriel apparaître nibards à l’air (c’est l’observateur qui qualifie de nibards les seins de Muriel), vaquer de la chambre à coucher à la cuisine où elle s’était activée à sa cadence ordinaire de battante, puis à la salle d’eau et jusque sur le balcon où elle surgit en string pour constater qu’il faisait un temps super comme annoncé le soir précédent à la météo de Natacha.

L’observateur avait concentré toute sa haine en assistant à ces préparatifs de bonheur standard que les Kepler, estimait-il, lui infligeaient comme une provocation personnelle. À ses yeux, le couple incarnait la vie facile et jouissive dont la fatalité l’avait lui-même rejeté. Quoique troublé à chaque fois qu’il les surprenait dans leur intimité, il les considérait comme des créatures vides, incapables de gestes imprévus. C’était en ricanant qu’il observait leur chair sportive dénudée quand ils se livraient, sur le même rythme, à la copulation du soir ou à l’aérobic du matin. Une brève enquête complémentaire lui avait permis de constater la banalité répétitive de leur existence. Jo était employé dans une agence de publicité et Muriel tenait le bar du fitness Hyperforme où son conjoint la rejoignait tous les midis pour leur séance principale de maintien. Le couple n’avait ni progéniture ni compagnie animale. Diverses indiscrétions, au snack du Centre Com, chez le coiffeur Danilo et auprès du concierge Cardoso, avaient appris à l’observateur que la Fan Cruiser n’était pas payée et qu’il y avait depuis quelque temps un problème entre Jo et Muriel, auxquels leur sexologue avait conseillé les soirées-détente du club d’échangistes Gold Beach sis au centre de la ville, juste au-dessus des bureaux de Maître Lefort, le fameux avocat d’affaires. Pour le reste, la vie des Kepler se déroulait en fonction de programmes assez strictement réglés où le fun compensait, pour Jo, le stress de l’agence. Une légère tendance à l’enveloppement le contraignait à se surveiller de très près s’il voulait conserver son look, mais Muriel avait de la ténacité pour deux et jamais elle n’eût toléré un doigt de graisse chez son partenaire – l’observateur avait compris depuis longtemps que c’était Muriel, dans le couple, qui jouait le rôle ascendant, comme il l’inscrivit avec tout le reste dans le fichier nominal des intéressés, à la lettre K du dossier Bloc A.

À l’instant où la 4x4 s’arrêta au sommet de la rampe d’accès au parking du Bloc A, le dernier bulletin de World Info annonçait la prise de l’enclave musulmane de Srebrenica par les Serbes, mais les Kepler, n’ayant pas encore branché leur poste, n’entendirent pas cette nouvelle qu’ils eussent d’ailleurs accueillie avec une ?probable indifférence. Pour lors, l’observateur se livrait à tout un jeu de prédictions tandis que Jo et Muriel, sortis de leur véhicule, procédaient là-bas aux ultimes vérifications d’avant le départ.

Ces cons-là vont remonter dans leur tire de frimeurs, songeait l’observateur, et le type va faire à sa typesse le fameux geste du pouce levé des cracks de séries policières, du style okay let’s go. Ensuite il va faire crisser ses pneus et foncer jusqu’à l’angle du Centre Com, après quoi j’ai plus qu’à fermer les yeux pour les voir.

Et de fait, les Kepler étaient remontés dans la Fan Cruiser, Jo avait fait crisser les pneus et foncé jusqu’à l’angle du Centre Com au-delà duquel, comme le prévoyait l’observateur, il couperait à travers la ville encore déserte jusqu’à la banlieue ouest où il rejoindrait l’autoroute du Sud.

Ensuite, figé dans la pénombre, l’observateur allait poursuivre quelque temps la Fan Cruiser en imagination tout en flairant les émanations de gazole montant de la cour arrière du Bloc A.

Or il les voyait comme s’il y était, tous deux vêtus du même survêtement et dégageant de capiteux effluves d’eau de toilette, aussi lisses et nets que des top models. Et précisément, feuilletant le dernier numéro de la revue Fantasme, Muriel venait de tomber sur l’image d’un couple enlacé dans la lumière émeraude d’une clairière de forêt tropicale, où l’imminence de la volupté se trouvait doublement exaltée par l’ambiance édénique du lieu et la formule de la pub évoquant Un Intense Sentiment de Liberté.

L’observateur avait imaginé que les Kepler accompliraient leur descente à la Grande Bleue en deux trois étapes de deux trois heures ponctuées de deux trois arrêts, et c’était en effet le plan de Jo et Muriel. En revanche, l’observateur avait mal interprété les propos qu’il avait surpris au snack du Centre Com, lorsque Muriel avait claironné, à la table voisine, que la perspective de s’éclater sur le sable du complexe naturiste la branchait complètement. De fait, ce n’était pas à la classique île du Levant que les Kepler se retrouveraient le même soir, mais en l’espace balnéaire d’Héliopolis, au cap d’Agde.

Quoi qu’il en fût, les prévisions de l’observateur concernant les Kepler valaient dans les grandes lignes, logiquement déduites des inscriptions qu’il avait sériées depuis leur installation au septième étage du Bloc A, quelques mois auparavant. Vingt jours durant, les Kepler allaient se consacrer principalement au bronzage intégral en alternant, pour maintenir leur superforme, les séances d’aérobic et les virées en VTT de location sur les routes de l’arrière-pays. Comme le prévoyait l’observateur, ils baiseraient deux trois fois par jour en s’efforçant de solutionner leur problème, liraient deux trois magazines et sortiraient en boîte deux trois fois par semaine. En aucun cas ils ne se diraient quoi que ce soit d’important, pensait l’observateur, et peut-être avait-il raison ? En aucun cas ils ne s’occuperaient d’autre chose que de leur corps et des objets attenant à leurs aises, avait-il également supputé, non sans justesse. Les Kepler estimaient de leur côté que rien ne pouvait leur arriver, et l’observateur considérait lui aussi qu’à de telles gens, dont le fonctionnement évoque celui de machines, la destinée ne saurait faire le cadeau du moindre imprévu. Or il devait, très vite, en aller tout autrement.

Cependant, après que le mur d’angle du Centre Com des Hespérides eut escamoté la Fan Cruiser mauve fluo des Kepler, l’observateur désactiva leur fichier sur l’écran de son Mac et revint au plan d’ensemble des blocs A à C où divers mouvements se manifestaient depuis quelques instants.

Hypertexte. – À l’apparente quiétude de cette splendide matinée d’été se mêlait déjà, pourtant, le sentiment d’un indéfinissable malaise. À quoi cela tenait-il ? C’était pour ainsi dire dans l’air. Peut-être même cela oblitérait-il la lumière ? La netteté particulière des choses, ce matin-là, n’avait pas empêché Muriel Kepler de ressentir la même vague sensation d’être engagée dans une impasse qui oppressait des millions de gens, notamment dans l’ensemble des sociétés tenues pour les plus évoluées. Mais quel sens tout cela diable avait-il ? Une vie vouée au shopping méritait-elle encore d’être vécue ? Dans le cas précis de la Cité des Hespérides, l’architecture même semblait distiller une espèce de torpeur qu’on retrouvait à vrai dire dans toutes les zones de périphérie urbaine. L’impression que les blocs d’habitation qu’il y avait là et que les parkings qu’il y avait là, que les espaces verts qu’il y avait là et que les containers de déchets qu’il y avait là se multipliaient en progression exponentielle sur les cinq continents aboutissait, pour qui en prenait effectivement conscience, à une sorte d’accablement proche de la désespérance que seuls des programmes en tout genre paraissaient en mesure de pallier. Ainsi l’aérobic et la diététique, les thérapies de toutes espèces et la créativité multiforme entretenaient-ils l’illusion d’une activité positive quoique périphérique elle aussi. Or tout devenait périphérique à cette époque. Dans le mouvement s’étaient perdus la notion de centre et jusqu’au sentiment d’appartenance à telle communauté privée ou publique. L’impression dominante que tout était désormais possible se diluait en outre dans une sensation générale d’inassouvissement qui exacerbait le besoin de se distraire ou plus précisément, ce jour-là, le désir de se retrouver sur n’importe quelle plage à ne plus penser à rien. Cependant une femme souffrait réellement, à l’instant précis, dans l’habitacle d’un véhicule lancé à vive allure à destination des simulacres de félicité – Muriel Kepler retenait un cri.

-

Rebond de la prairie

(Comme un salut matinal)L’indien me rejoint dans l’horloge:le vivant pendulaireaux intuitions de broussea encore des choses à me direen intenses secousses.Une boussole nous manquaità tous deux ce matind’aube neuve au lancer du chemin.Je le vois revenant d’Afrique,mon Sénégalais à sagaies de sagesse,aux yeux tendres de Népalais,aux manières exquisesd’Inuit stylé sur sa banquise...Je l’attendais sur ma poutrelle,là-haut d’où je vous vois tousà toutes vos affaires,en sensibles ribambelles vues de la stratosphère,tellement émouvants, mes vivants,à piétiner les serresoù songent les dormants.Je savais qu’il me viendrait ce matin d’hiver où tout semble exclu,mais l’horloge attendaitce retour de rivière.Et le voici que je salue...

(Comme un salut matinal)L’indien me rejoint dans l’horloge:le vivant pendulaireaux intuitions de broussea encore des choses à me direen intenses secousses.Une boussole nous manquaità tous deux ce matind’aube neuve au lancer du chemin.Je le vois revenant d’Afrique,mon Sénégalais à sagaies de sagesse,aux yeux tendres de Népalais,aux manières exquisesd’Inuit stylé sur sa banquise...Je l’attendais sur ma poutrelle,là-haut d’où je vous vois tousà toutes vos affaires,en sensibles ribambelles vues de la stratosphère,tellement émouvants, mes vivants,à piétiner les serresoù songent les dormants.Je savais qu’il me viendrait ce matin d’hiver où tout semble exclu,mais l’horloge attendaitce retour de rivière.Et le voici que je salue... -

Notre père qui est aux cieux

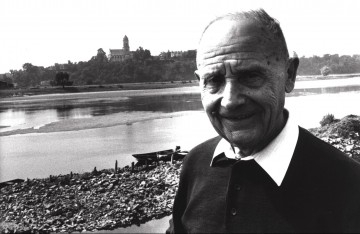

Notre cher père (1915-1983) aurait fêté aujourd’hu ses 110 ans, digne d’être cité à l’ordre mondial du Transhumanisme, mais en aurait-il demandé autant ? J’en doute. Car il n’était pas du genre champion. Plutôt la crème des bons types, peu porté à la révolte (il s’est efforcé de tempérer mes élans en mai 68) et à l’insoumission, avec les préjugés marqués de sa génération et de sa classe d’Helvète moyen (Arabe et Juifs assimilés à des nez crochus, et Levantins trop lustrés à des macaques) , mais pas idéologue ni vindicatif à aucun égard et jamais amorti après sa retraite des assurances où il finit inspecteur à son dam (les chicanes lui faisant horreur), vivant plutôt heureux en ses dernipres années malgré son crabe à multiples rémissions et rechutes, cultivant son jardin au propre et de façons diverses entre le tissage et la peinture florale sur porcelaine, les voyages avec sa moiti et les petits enfants. À l’opposé du bohème irrégulier que je suis, c’était un régulier cravaté de tous les matins sauf aux jours d’été où les bras de chemise étaient de mise, etc.

-

Ajouter de la vie aux jours...

Ce samedi 10 janvier.– Le souffle à la peine, et le cœur à l’avenant, j’essaye ce matin gris, ce matin de chagrin persistant par delà ou en deça du grand deuil de nos frères humains, de me relever en lisant De la poésie d’Ossip Mandelstam, poète assassiné qui a dit ce qu’il fallait dire de ladite poésie, à savoir qu’on n’en sait rien...Hier, une belle jeune fille, entre deux camarades aussi beaux et dignes qu’elle, sans une larme en face de l'immense foule recueillie, et devant tous le pays aux écrans, a dit quelques mots qui nous ont laissé sans voix, justement inspirés par les mots de la poésie la plus simple: "On ne peut pas ajouter des jours à la vie, mais on peut ajouter de la vie aux jours », a-t-elle dit, et je pense maintenant à l’énorme défi lancé au désespoir par ces trois jeunes gens au nom des disparus et des vivants de leur âge, mais aussi de nous tous, et voici que des mots me viennent comme à tâtons qui sont mon propre défi aux jours qui viennent :On ne sait pas à quoi ça rimeon ne voit que des mots,on se croit protégé du crime,de garder les yeux clos…La poésie de par le temps,se retrouve au présent,disant partout comme un défi,ce qu'elle sait de la vie...Je sais, moi, que je ne sais rien,qu’elle soit celle qu’on disaitque tous ont oublié,ou qu’elle soit ce qu’elle sera...°°°Une caricature abjecte, relative à la tragédie du 1er janvier, montre à quel niveau de bassesse et de cynisme grossier la rédaction de Charlie Hebdo s'est abaissée désormais, qui fait insulte à la mémoire des bons garçons qu'étaient Cabu et sa tribu. On ne souhaitera pas à ces imbéciles de se faire massacrer à leur tour, mais quelle triste façon de ricaner…

Ce samedi 10 janvier.– Le souffle à la peine, et le cœur à l’avenant, j’essaye ce matin gris, ce matin de chagrin persistant par delà ou en deça du grand deuil de nos frères humains, de me relever en lisant De la poésie d’Ossip Mandelstam, poète assassiné qui a dit ce qu’il fallait dire de ladite poésie, à savoir qu’on n’en sait rien...Hier, une belle jeune fille, entre deux camarades aussi beaux et dignes qu’elle, sans une larme en face de l'immense foule recueillie, et devant tous le pays aux écrans, a dit quelques mots qui nous ont laissé sans voix, justement inspirés par les mots de la poésie la plus simple: "On ne peut pas ajouter des jours à la vie, mais on peut ajouter de la vie aux jours », a-t-elle dit, et je pense maintenant à l’énorme défi lancé au désespoir par ces trois jeunes gens au nom des disparus et des vivants de leur âge, mais aussi de nous tous, et voici que des mots me viennent comme à tâtons qui sont mon propre défi aux jours qui viennent :On ne sait pas à quoi ça rimeon ne voit que des mots,on se croit protégé du crime,de garder les yeux clos…La poésie de par le temps,se retrouve au présent,disant partout comme un défi,ce qu'elle sait de la vie...Je sais, moi, que je ne sais rien,qu’elle soit celle qu’on disaitque tous ont oublié,ou qu’elle soit ce qu’elle sera...°°°Une caricature abjecte, relative à la tragédie du 1er janvier, montre à quel niveau de bassesse et de cynisme grossier la rédaction de Charlie Hebdo s'est abaissée désormais, qui fait insulte à la mémoire des bons garçons qu'étaient Cabu et sa tribu. On ne souhaitera pas à ces imbéciles de se faire massacrer à leur tour, mais quelle triste façon de ricaner… -

La Tragédie du Nouvel-An, du désespoir à la colère

De l'indicible émotion partagée aux questions qui fâchent, le drame affreux survenu à Crans-Montana a montré le meilleur et le pire : de l’héroïsme, côté sauveteurs, et de la compassion collective sincère d’une part, mais aussi des failles du « trop humain»...Le grand ciel bleu pur du 1er de l’an 2026 se déployait à vos fenêtres à l’enseigne de ce qu’on peut dire le Chant du monde, quand les premiers échos de l’Horreur pure vous sont parvenus par les médias et les réseaux affolés, vous rappelant soudain l’évidence du Poids du monde. Bilan immédiatement communiqué : 40 morts, dont vingt mineurs, brûlés vifs dans un incendie fulgurant, et plus de 100 blessés, dont 80 grands brûlés…Dès le premier jour, la Douleur partagée fut incommensurable. Même inimaginables pour la plupart d’entre nous, les scènes vécues et parfois filmées, cette nuit-là, dans le piège de feu, nous ont permis de visualiser l’horreur. Or à l’horreur pure se sont bientôt mêlé les éléments impurs de la rumeur faisant état de manquements scandaleux, et d’un début de colère. De nombreuses familles de présumées victimes ignoraient encore le sort de celles-ci, autant dire qu’on était encore loin d’un commencement de deuil, mais le temps de l’angoisse privée n’est pas le même que celui de l’information précipitée, et le pur et l’impur se sont confondus au fil des jours, mêlant la compassion et de douteuses curiosités comme toujours à l’entour des scènes d’accidents ou de crimes, et comment y échapper – comment résister à l’émotion immédiate malgré l’immédiate intrusion, aussi, des questions qui fâchent ?Quant à celles-ci, comment les occulter, même au moment du recueillement requis ? Comment ne pas ressentir, avec l’empathie immédiate, une non moins immédiate stupéfaction à l’énoncé des faits et détails liés au départ du feu ? Celui-ci relevait-il de la fatalité, ou le pire aurait-il pu être évité ?Vous vous rappelez à l’instant que votre beau pays a été classé récemment au top de la sécurité mondiale propre en ordre, mais les classements généraux les plus crânes n’excluent pas les fraudes particulières, et même si les tribunaux populaires vous répugnent, comment ne pas entendre les voix de la suspicion quand les faits sont bel et bien suspects ? Ainsi la part d’ombre de l’humain s’est-elle révélée en même temps qu’on découvrait les récits bouleversants des sauveteurs et des jeunes survivants dont certains auront risqué leur vie pour aider leurs camarades.Quant aux « questions qui fâchent » liées aux raisons objectives, immédiatement citées ou esquivées par les uns et les autres, elles n’ont rien d’indécent et vont même devenir le cœur du débat à venir « à l’international », au dam de la république locale des petits copains, et ce n’est pas accabler plus encore les victimes, mais au contraire leur rendre justice que d’en appeler, précisément, à la plus rigoureuse application de l’Enquête et de ses conclusions judiciaires.Autre exemple de la double face – ombre et lumière - du réel : l’on a beau répéter que les médias et les réseaux sociaux sont souvent des lieux d’enfumage, n’empêche : comme la liesse festive d’une nuit a fini dans l’enfer des flammes, vous aurez constaté que c’est bel et bien par maints internautes lucides et avisés, et autant de journalistes respectueux de l’éthique, qu’ont été posées, et alimentées, lesdites « questions qui fâchent »Ainsi le quotidien 24 Heures aura-il consacré à la tragédie, dès le 3 janvier, un dossier de six pages solidement documenté faisant état de manquements significatifs, voire scandaleux, dans la sécurité du bar incendié, entre autres lieux festifs « problématiques ».« À l’évidence, écrit ainsi notre consoeur Virginie Lenk, rédactrice en chef adjointe, Le Constellation n’est pas le seul établissement ou festivité rime avec rentabilité. Où l’on ferme les yeux sur les fausses cartes d’identité quand on ne laisse pas carrément entrer tout le monde. Où l’on négocie avec des adolescents les tables au prix fort. Où l’on pousse les murs et où l’on joue littéralement avec le feu, dans l’incompétence et l’hypocrisie générales. »Dans la foulée, l’on se gardera de tout jugement précipité. Mais au chapitre de la précipitation, que dire de cette commune de Crans-Montana qui s’empresse, sur le conseil d’une boîte de conseil marketing zurichois, de se poser en victime en tentant de se porter partie civile, alors que ses responsabilités sont engagées à l’évidence dans le (non)contrôle du bar en question ?Comme le relève très justement (sur Facebook) une habitante de Crans-Montana, du nom de Véronique Madeleine Colagioia-Wisard, « on ne dirige pas une commune à voix basse et portes fermées. Si la présidence n’assume pas la parole publique quand tout brûle, alors elle n’assume pas la fonction, elle en occupe seulement le titre ». Les uns s'empressent d'effacer toute trace, comme s’y est employé le tenancier au passé crapuleux en « épurant » son compte Facebook, les autres se dédouanent à bas bruit, tel politicard genevois suggère que c'est pire à Gaza, tel autre se désole du « déficit d’image » dont va souffrir notre pays au-dessus de tout soupçon. Autant d'insultes aux victimes brûlées vives et à leurs proches...Quand il importe de « rester juste »Les premiers corps des victimes étant rendus aux parents, vous vous figurez l’horreur. Vous pensez à ceux qui restent dans l’attente, vous vous identifiez à eux, et vous vous taisez. Vous pourriez le crier, mais vous vous taisez. Vous restez sans voix. Il y a quatre jours déjà que d’innombrables voix crient en vous, et c’est la première fois que vous souffrez pour autant d’inconnus, vous les entendez comme si chacun était l’un de vos enfants, et de constater que des centaines, des milliers de gens ressentent la même chose que vous n’y change rien: c’est une affaire d’intimité partagée que ce drame atroce qui vous fait vous identifier aux victimes et aux amis des victimes, aux parents de victimes et à tous ceux qui comme vous s’identifient à ceux-là parce qu’ils ont des enfants et sûrement la même peur du feu ; vous pourriez vous dire que cela ne vous concerne pas vu que vos enfants y ont échappé, mais vous n’y pensez même pas, à vrai dire il n’y a rien à penser à ce moment-là mais juste à ressentir, sur quoi vous avez constaté que votre ressenti l’avait été par des centaines et des milliers de gens qui, comme vous, auront trouvé quelque chose de révoltant dans les irrégularités avérées, vous voyez maintenant enfler une rumeur de condamnation et de vengeance, mais vous vous dites, une fois de plus et comme toujours, que justice n’est pas vengeance, sur quoi la vision de foules réellement solidaires se recueillant dans les chapelles et par les rues, dont vous ne doutez pas de la sincérité, l’évidente dignité des braves gens opposée au déni des responsabilités, vous aura conforté dans votre position de frère humain, entre ombres et lumière, juste résolu à « rester juste » en attendant que justice agisse dignement, si tant est que...

De l'indicible émotion partagée aux questions qui fâchent, le drame affreux survenu à Crans-Montana a montré le meilleur et le pire : de l’héroïsme, côté sauveteurs, et de la compassion collective sincère d’une part, mais aussi des failles du « trop humain»...Le grand ciel bleu pur du 1er de l’an 2026 se déployait à vos fenêtres à l’enseigne de ce qu’on peut dire le Chant du monde, quand les premiers échos de l’Horreur pure vous sont parvenus par les médias et les réseaux affolés, vous rappelant soudain l’évidence du Poids du monde. Bilan immédiatement communiqué : 40 morts, dont vingt mineurs, brûlés vifs dans un incendie fulgurant, et plus de 100 blessés, dont 80 grands brûlés…Dès le premier jour, la Douleur partagée fut incommensurable. Même inimaginables pour la plupart d’entre nous, les scènes vécues et parfois filmées, cette nuit-là, dans le piège de feu, nous ont permis de visualiser l’horreur. Or à l’horreur pure se sont bientôt mêlé les éléments impurs de la rumeur faisant état de manquements scandaleux, et d’un début de colère. De nombreuses familles de présumées victimes ignoraient encore le sort de celles-ci, autant dire qu’on était encore loin d’un commencement de deuil, mais le temps de l’angoisse privée n’est pas le même que celui de l’information précipitée, et le pur et l’impur se sont confondus au fil des jours, mêlant la compassion et de douteuses curiosités comme toujours à l’entour des scènes d’accidents ou de crimes, et comment y échapper – comment résister à l’émotion immédiate malgré l’immédiate intrusion, aussi, des questions qui fâchent ?Quant à celles-ci, comment les occulter, même au moment du recueillement requis ? Comment ne pas ressentir, avec l’empathie immédiate, une non moins immédiate stupéfaction à l’énoncé des faits et détails liés au départ du feu ? Celui-ci relevait-il de la fatalité, ou le pire aurait-il pu être évité ?Vous vous rappelez à l’instant que votre beau pays a été classé récemment au top de la sécurité mondiale propre en ordre, mais les classements généraux les plus crânes n’excluent pas les fraudes particulières, et même si les tribunaux populaires vous répugnent, comment ne pas entendre les voix de la suspicion quand les faits sont bel et bien suspects ? Ainsi la part d’ombre de l’humain s’est-elle révélée en même temps qu’on découvrait les récits bouleversants des sauveteurs et des jeunes survivants dont certains auront risqué leur vie pour aider leurs camarades.Quant aux « questions qui fâchent » liées aux raisons objectives, immédiatement citées ou esquivées par les uns et les autres, elles n’ont rien d’indécent et vont même devenir le cœur du débat à venir « à l’international », au dam de la république locale des petits copains, et ce n’est pas accabler plus encore les victimes, mais au contraire leur rendre justice que d’en appeler, précisément, à la plus rigoureuse application de l’Enquête et de ses conclusions judiciaires.Autre exemple de la double face – ombre et lumière - du réel : l’on a beau répéter que les médias et les réseaux sociaux sont souvent des lieux d’enfumage, n’empêche : comme la liesse festive d’une nuit a fini dans l’enfer des flammes, vous aurez constaté que c’est bel et bien par maints internautes lucides et avisés, et autant de journalistes respectueux de l’éthique, qu’ont été posées, et alimentées, lesdites « questions qui fâchent »Ainsi le quotidien 24 Heures aura-il consacré à la tragédie, dès le 3 janvier, un dossier de six pages solidement documenté faisant état de manquements significatifs, voire scandaleux, dans la sécurité du bar incendié, entre autres lieux festifs « problématiques ».« À l’évidence, écrit ainsi notre consoeur Virginie Lenk, rédactrice en chef adjointe, Le Constellation n’est pas le seul établissement ou festivité rime avec rentabilité. Où l’on ferme les yeux sur les fausses cartes d’identité quand on ne laisse pas carrément entrer tout le monde. Où l’on négocie avec des adolescents les tables au prix fort. Où l’on pousse les murs et où l’on joue littéralement avec le feu, dans l’incompétence et l’hypocrisie générales. »Dans la foulée, l’on se gardera de tout jugement précipité. Mais au chapitre de la précipitation, que dire de cette commune de Crans-Montana qui s’empresse, sur le conseil d’une boîte de conseil marketing zurichois, de se poser en victime en tentant de se porter partie civile, alors que ses responsabilités sont engagées à l’évidence dans le (non)contrôle du bar en question ?Comme le relève très justement (sur Facebook) une habitante de Crans-Montana, du nom de Véronique Madeleine Colagioia-Wisard, « on ne dirige pas une commune à voix basse et portes fermées. Si la présidence n’assume pas la parole publique quand tout brûle, alors elle n’assume pas la fonction, elle en occupe seulement le titre ». Les uns s'empressent d'effacer toute trace, comme s’y est employé le tenancier au passé crapuleux en « épurant » son compte Facebook, les autres se dédouanent à bas bruit, tel politicard genevois suggère que c'est pire à Gaza, tel autre se désole du « déficit d’image » dont va souffrir notre pays au-dessus de tout soupçon. Autant d'insultes aux victimes brûlées vives et à leurs proches...Quand il importe de « rester juste »Les premiers corps des victimes étant rendus aux parents, vous vous figurez l’horreur. Vous pensez à ceux qui restent dans l’attente, vous vous identifiez à eux, et vous vous taisez. Vous pourriez le crier, mais vous vous taisez. Vous restez sans voix. Il y a quatre jours déjà que d’innombrables voix crient en vous, et c’est la première fois que vous souffrez pour autant d’inconnus, vous les entendez comme si chacun était l’un de vos enfants, et de constater que des centaines, des milliers de gens ressentent la même chose que vous n’y change rien: c’est une affaire d’intimité partagée que ce drame atroce qui vous fait vous identifier aux victimes et aux amis des victimes, aux parents de victimes et à tous ceux qui comme vous s’identifient à ceux-là parce qu’ils ont des enfants et sûrement la même peur du feu ; vous pourriez vous dire que cela ne vous concerne pas vu que vos enfants y ont échappé, mais vous n’y pensez même pas, à vrai dire il n’y a rien à penser à ce moment-là mais juste à ressentir, sur quoi vous avez constaté que votre ressenti l’avait été par des centaines et des milliers de gens qui, comme vous, auront trouvé quelque chose de révoltant dans les irrégularités avérées, vous voyez maintenant enfler une rumeur de condamnation et de vengeance, mais vous vous dites, une fois de plus et comme toujours, que justice n’est pas vengeance, sur quoi la vision de foules réellement solidaires se recueillant dans les chapelles et par les rues, dont vous ne doutez pas de la sincérité, l’évidente dignité des braves gens opposée au déni des responsabilités, vous aura conforté dans votre position de frère humain, entre ombres et lumière, juste résolu à « rester juste » en attendant que justice agisse dignement, si tant est que... -

Après le feu

(Aux martyrs du 1er janvier)La tristesse les a saisis,tous et tant qu’ils étaient,ceux-là qu’on savait familiers,et soudain, rassemblés,tous les vivants soudain muetsdevant les cendres d’après le feu,les cendres désormaissans visages et sans noms -les cendres enfants du néant …Le chagrin n’est pas convié:il remonte tout seul,tout à coup le voiciqui les étreint tous au même seuil:on leur a rendu les enfants … -

Ô désespoir ! Ô rage !

De l'indicible émotion aux questions qui fâchent...Au troisième jour la Douleur reste incommensurable, pour la plupart d’entre nous les scènes vécues cette nuit-là dans le piège de feu demeurent inimaginables malgré les atroces bribes de séquences vidéo commençant de se répandre par les médias et les réseaux.Or justement à l’horreur pure se mêlent à présent les éléments impurs de la rumeur et d’un début de colère. De nombreuses familles de présumées victimes ignorent encore le sort de celles-ci, autant dire qu’on est encore loin d’un commencement de deuil, mais le temps de l’angoisse privée n’est pas le même que celui de l’information précipitée et le pur et l’impur se confondent déjà, déjà se mêlent la compassion et sûrement d’abjectes curiosités comme toujours à l’entour des scènes de crime ou de guerre, et comment y échapper – comment résister à l’émotion immédiate malgré l’immédiate intrusion des questions qui fâchent ?Quant à celles-ci, comment les occulter, même au moment du recueillement requis ? Comment ne pas ressentir, avec l’empathie immédiate, une non moins immédiate stupéfaction à l’énoncé des faits et détails liés au départ du feu ?Vous vous rappelez à l’instant que votre beau pays a été classé récemment au top de la sécurité mondiale propre en ordre, mais les classements généraux les plus crânes n’excluent pas les arnaques particulières et le blanchiment en tout genre, et même si les tribunaux populaires vous répugnent, comment ne pas entendre les voix de la suspicion quand les faits sont bel et bien suspects ?Le désespoir va-t-il bientôt engendrer la rage ? C’est plus que probable, et ce n’est pas accabler plus encore les victimes, mais au contraire leur rendre justice que d’en appeler, précisément, à la plus rigoureuse application de l’Enquête et de ses conclusions judiciaires.L’on a beau savoir que les médias et les réseaux sont souvent des lieux d’enfumage, n’empêche : comme la liesse festive d’une nuit a fini dans l’enfer des flammes, nous voyons ce matin que c’est bel et bien par les réseaux et les médias aussi que les contrefeux s’y manifestent par une juste rage.Ainsi le quotidien 24 Heures consacre-t-il ce matin six pages à la tragédie du Nouvel An, avec cet édito de Virginie Lenk, rédactrice en chef adjointe, auquel chacune et chacun ne peuvent que souscrire :L’éditorialCrans-Montana et maintenant ?Par Virginie LenkUn plafond en feu et des jeunes qui filment les flammes en dansant. Ces images du début de l’incendie du bar Le constellation sont tragiques. Tragiques dans l’insouciance de ces jeunes gens pleins de vie qui ne se rendent pas encore compte que l’horreur est en marche. Elle rattrape chaque parent, qui voit dans ces visages celui de leur propre enfant.Combien de fois, ai-je entendu au lendemain du drame, dans les rues de la station, cette phrase terrible : « ç’aurait pu être nous » ?Ça n’aurait dû être personne, et à l’injustice du sort se mêle aujourd’hui notre colère. L’établissement en question était clairement problématique. Les témoignages sur place le montrent et notre enquête. Sans préjuger, car la justice doit avoir tout le temps nécessaire pour lever le moindre doute.Les responsables devront répondre de ces manquements. La question se pose pour d’autres lieux similaires. À l’évidence, Le Constellation n’est pas le seul établissement ou festivité rime avec rentabilité. Où l’on ferme les yeux sur les fausses cartes d’identité quand on ne laisse pas carrément entrer tout le monde. Où l’on négocie avec des adolescent les tables au prix fort. Où l’on pousse les murs et où l’on joue littéralement avec le feu, dans l’incompétence et l’hypocrisie général.Mes enfants, vos enfants auraient pu faire la fête au Constellation. Ils retourneront la boule au ventre dans un bar bondé. Et puis, avec le temps, ils oublieront. C’est leur force. La nôtre est de ne pas laisser une telle tragédie se reproduire.(Cf l’édition de 24 Heures du samedi 3 janvier 2026)

De l'indicible émotion aux questions qui fâchent...Au troisième jour la Douleur reste incommensurable, pour la plupart d’entre nous les scènes vécues cette nuit-là dans le piège de feu demeurent inimaginables malgré les atroces bribes de séquences vidéo commençant de se répandre par les médias et les réseaux.Or justement à l’horreur pure se mêlent à présent les éléments impurs de la rumeur et d’un début de colère. De nombreuses familles de présumées victimes ignorent encore le sort de celles-ci, autant dire qu’on est encore loin d’un commencement de deuil, mais le temps de l’angoisse privée n’est pas le même que celui de l’information précipitée et le pur et l’impur se confondent déjà, déjà se mêlent la compassion et sûrement d’abjectes curiosités comme toujours à l’entour des scènes de crime ou de guerre, et comment y échapper – comment résister à l’émotion immédiate malgré l’immédiate intrusion des questions qui fâchent ?Quant à celles-ci, comment les occulter, même au moment du recueillement requis ? Comment ne pas ressentir, avec l’empathie immédiate, une non moins immédiate stupéfaction à l’énoncé des faits et détails liés au départ du feu ?Vous vous rappelez à l’instant que votre beau pays a été classé récemment au top de la sécurité mondiale propre en ordre, mais les classements généraux les plus crânes n’excluent pas les arnaques particulières et le blanchiment en tout genre, et même si les tribunaux populaires vous répugnent, comment ne pas entendre les voix de la suspicion quand les faits sont bel et bien suspects ?Le désespoir va-t-il bientôt engendrer la rage ? C’est plus que probable, et ce n’est pas accabler plus encore les victimes, mais au contraire leur rendre justice que d’en appeler, précisément, à la plus rigoureuse application de l’Enquête et de ses conclusions judiciaires.L’on a beau savoir que les médias et les réseaux sont souvent des lieux d’enfumage, n’empêche : comme la liesse festive d’une nuit a fini dans l’enfer des flammes, nous voyons ce matin que c’est bel et bien par les réseaux et les médias aussi que les contrefeux s’y manifestent par une juste rage.Ainsi le quotidien 24 Heures consacre-t-il ce matin six pages à la tragédie du Nouvel An, avec cet édito de Virginie Lenk, rédactrice en chef adjointe, auquel chacune et chacun ne peuvent que souscrire :L’éditorialCrans-Montana et maintenant ?Par Virginie LenkUn plafond en feu et des jeunes qui filment les flammes en dansant. Ces images du début de l’incendie du bar Le constellation sont tragiques. Tragiques dans l’insouciance de ces jeunes gens pleins de vie qui ne se rendent pas encore compte que l’horreur est en marche. Elle rattrape chaque parent, qui voit dans ces visages celui de leur propre enfant.Combien de fois, ai-je entendu au lendemain du drame, dans les rues de la station, cette phrase terrible : « ç’aurait pu être nous » ?Ça n’aurait dû être personne, et à l’injustice du sort se mêle aujourd’hui notre colère. L’établissement en question était clairement problématique. Les témoignages sur place le montrent et notre enquête. Sans préjuger, car la justice doit avoir tout le temps nécessaire pour lever le moindre doute.Les responsables devront répondre de ces manquements. La question se pose pour d’autres lieux similaires. À l’évidence, Le Constellation n’est pas le seul établissement ou festivité rime avec rentabilité. Où l’on ferme les yeux sur les fausses cartes d’identité quand on ne laisse pas carrément entrer tout le monde. Où l’on négocie avec des adolescent les tables au prix fort. Où l’on pousse les murs et où l’on joue littéralement avec le feu, dans l’incompétence et l’hypocrisie général.Mes enfants, vos enfants auraient pu faire la fête au Constellation. Ils retourneront la boule au ventre dans un bar bondé. Et puis, avec le temps, ils oublieront. C’est leur force. La nôtre est de ne pas laisser une telle tragédie se reproduire.(Cf l’édition de 24 Heures du samedi 3 janvier 2026) -

Sorrow

« Cet étrange chagrin... »(V.S. Naipaul)On ne sait pas à quoi ça tient:tout à coup cela vientde tout au fond de soi;cela te prend comme à l’amour,te saisit et te briseen vague noire de surprise,et vous qui êtes forts,sans peur aucune et sans remords:gare à vous que ce cloudemain vous crucifie debout...Ce n’est parfois qu’un petit chatqui meurt soudain comme çasans la moindre explication;cela ne se fait pas !lui reproche l’enfant déçuavant de lancer vers le ciel:ah mais sabre de bois !le chat n’est-il pas éternel ?Ou c’est une mère qui s’en va ...Où va la mer aux yeux fermésquand elle est triste au soiret se retire dans les ombresdu vert devenu noir ?Or la voici répondre:elle descend au plus profondde ses noires colèressans rimes ni raisonspour écouter au tréfonds d’ellele chant tout lancinantdes naufragés qui se rappellentau souvenir dolentdes eaux dormantes sous le ciel...Peinture: Louis Soutter

« Cet étrange chagrin... »(V.S. Naipaul)On ne sait pas à quoi ça tient:tout à coup cela vientde tout au fond de soi;cela te prend comme à l’amour,te saisit et te briseen vague noire de surprise,et vous qui êtes forts,sans peur aucune et sans remords:gare à vous que ce cloudemain vous crucifie debout...Ce n’est parfois qu’un petit chatqui meurt soudain comme çasans la moindre explication;cela ne se fait pas !lui reproche l’enfant déçuavant de lancer vers le ciel:ah mais sabre de bois !le chat n’est-il pas éternel ?Ou c’est une mère qui s’en va ...Où va la mer aux yeux fermésquand elle est triste au soiret se retire dans les ombresdu vert devenu noir ?Or la voici répondre:elle descend au plus profondde ses noires colèressans rimes ni raisonspour écouter au tréfonds d’ellele chant tout lancinantdes naufragés qui se rappellentau souvenir dolentdes eaux dormantes sous le ciel...Peinture: Louis Soutter -

Que des larmes

Le fil invisible (105)Je ne l’ai pas dit à l’AB, hier, à notre téléphone de plus d’une heure suivant une interruption de plus d’une année – j’évitais de l’appeler imaginant qu’il désirait qu’on lui foute la paix, comme son ami Jaccottet à la toute fin -, je ne lui ai pas dit que j’avais pleuré comme un malade, mais j’ai bien senti que lui aussi, déjà au courant, avait été bouleversé par la nouvelle atroce de ce premier de l’an au grand ciel menteur…Le ciel grand ouvert de ce matin, au-dessus des forêts encore givrées et des derniers relents de brume au-dessus du lac aux eaux blanc pâle - le ciel de ce 1er janvier 2026 était comme une invite et une promesse, m’étais-je dit au balcon de la Désirade, mais déjà la nouvelle infectait les réseaux, et tout à coup la grande voile du ciel s’affale : je tombe sur les premiers mots annonçant que la fête de la nuit dernière s’est achevée pas loin de chez nous dans les flammes et le chaos de jeunes corps calcinés au milieu des hurlements, et je n’ai pas besoin de voir les premières vidéos de ce carnage : je le vois en moi comme si ça me cramait dans le crémol, comme deux ou trois fois dans ma pauvre mémoire - la mort de Tybalt dans les séracs du Dolent, la mort annoncée de Lady L. frappée en plein coeur par la vie salope ; et maintenant pas besoin de pousser jusqu’à Sabra et Chatila ou au 7 octobre d’il y a deux ans de ça: c’était juste là, à moins de cent bornes d’où je m’extasiais devant le ciel céleste, au bar Le Cosmos de la chic station de glisse, en moins de temps qu’il n'en faut pour se passer une vieille scie genre The Wall de Pink Floyd, un départ d’étincelles et le feu avait tout ravagé dans le piège du local aux étroites largeurs étagées, quasi la quarantaine de morts et plus que la centaine de grands brûlés - donc là moi vieux sanglier en bout de course je me mets à chialer comme à sept ans devant mon chien Plume écrasé par un monstre à mâchoire d’Opel Rekord, mais gaffe de n’en rien dire à l’AB qui me demande comme ça, après tant de temps, comment va son jeune ami alors que lui va sur sa nonante-troisième année en boitant bas, mais j’entame justement la réponse en lui lançant comme ça que mon actuel souci est de me conformer à l’onzième commandement selon sa Loi à lui : TU NE TOMBERAS POINT, donc je ne lui épargne rien de mes faiblesses de chevilles et de rotules, de mon souffle essoufflé, de ma débilité fémorale (malgré les stents installés) et de tout l’appareil cardio-jambaire, vraiment l’âge de nos artères alors que le mental rutile et que je reste aussi vif d’esprit qu’à dix sept ans sous les tilleuls et la sensibilité à fleur de cœur – d’où ces larmes de tout à l’heure dont je ne lui dis rien car un prélat reste un prélat nom de Dieu…Quoique tu y puisses, il y aura toujours une gêne quand tu demanderas à un abbé même rangé des messes comment il va, et l’AB ne déroge pas: il fait comme s’il était déjà de l’autre côté, sans problèmes de femme de ménage et tout le tralala cuisinier – justement sa sœur va passer tout à l’heure l’aider au frichti - , et quand tu lui racontes ta visite à la paroissienne irlandaise qui cherche à te rapprocher des clergés, il s’esclaffe : elle a tout compris, avec vous s’entend, et ce que vous me dites de ses accointances avec mon vieil ami l’abbé Z. ça aussi explique : elle aussi a déjà fait le pas...Et là tu lui dis que tu en es au déchiffrement du XXVe Canto du Purgatoire de Dante où il est question de la transmutation du fiel sexuel en miel immatériel, et tout est dit, sauf que les larmes n’en finiront pas de couler où les mortels n’en finissent pas de vivre, etc.Peinture: Bérard.

Le fil invisible (105)Je ne l’ai pas dit à l’AB, hier, à notre téléphone de plus d’une heure suivant une interruption de plus d’une année – j’évitais de l’appeler imaginant qu’il désirait qu’on lui foute la paix, comme son ami Jaccottet à la toute fin -, je ne lui ai pas dit que j’avais pleuré comme un malade, mais j’ai bien senti que lui aussi, déjà au courant, avait été bouleversé par la nouvelle atroce de ce premier de l’an au grand ciel menteur…Le ciel grand ouvert de ce matin, au-dessus des forêts encore givrées et des derniers relents de brume au-dessus du lac aux eaux blanc pâle - le ciel de ce 1er janvier 2026 était comme une invite et une promesse, m’étais-je dit au balcon de la Désirade, mais déjà la nouvelle infectait les réseaux, et tout à coup la grande voile du ciel s’affale : je tombe sur les premiers mots annonçant que la fête de la nuit dernière s’est achevée pas loin de chez nous dans les flammes et le chaos de jeunes corps calcinés au milieu des hurlements, et je n’ai pas besoin de voir les premières vidéos de ce carnage : je le vois en moi comme si ça me cramait dans le crémol, comme deux ou trois fois dans ma pauvre mémoire - la mort de Tybalt dans les séracs du Dolent, la mort annoncée de Lady L. frappée en plein coeur par la vie salope ; et maintenant pas besoin de pousser jusqu’à Sabra et Chatila ou au 7 octobre d’il y a deux ans de ça: c’était juste là, à moins de cent bornes d’où je m’extasiais devant le ciel céleste, au bar Le Cosmos de la chic station de glisse, en moins de temps qu’il n'en faut pour se passer une vieille scie genre The Wall de Pink Floyd, un départ d’étincelles et le feu avait tout ravagé dans le piège du local aux étroites largeurs étagées, quasi la quarantaine de morts et plus que la centaine de grands brûlés - donc là moi vieux sanglier en bout de course je me mets à chialer comme à sept ans devant mon chien Plume écrasé par un monstre à mâchoire d’Opel Rekord, mais gaffe de n’en rien dire à l’AB qui me demande comme ça, après tant de temps, comment va son jeune ami alors que lui va sur sa nonante-troisième année en boitant bas, mais j’entame justement la réponse en lui lançant comme ça que mon actuel souci est de me conformer à l’onzième commandement selon sa Loi à lui : TU NE TOMBERAS POINT, donc je ne lui épargne rien de mes faiblesses de chevilles et de rotules, de mon souffle essoufflé, de ma débilité fémorale (malgré les stents installés) et de tout l’appareil cardio-jambaire, vraiment l’âge de nos artères alors que le mental rutile et que je reste aussi vif d’esprit qu’à dix sept ans sous les tilleuls et la sensibilité à fleur de cœur – d’où ces larmes de tout à l’heure dont je ne lui dis rien car un prélat reste un prélat nom de Dieu…Quoique tu y puisses, il y aura toujours une gêne quand tu demanderas à un abbé même rangé des messes comment il va, et l’AB ne déroge pas: il fait comme s’il était déjà de l’autre côté, sans problèmes de femme de ménage et tout le tralala cuisinier – justement sa sœur va passer tout à l’heure l’aider au frichti - , et quand tu lui racontes ta visite à la paroissienne irlandaise qui cherche à te rapprocher des clergés, il s’esclaffe : elle a tout compris, avec vous s’entend, et ce que vous me dites de ses accointances avec mon vieil ami l’abbé Z. ça aussi explique : elle aussi a déjà fait le pas...Et là tu lui dis que tu en es au déchiffrement du XXVe Canto du Purgatoire de Dante où il est question de la transmutation du fiel sexuel en miel immatériel, et tout est dit, sauf que les larmes n’en finiront pas de couler où les mortels n’en finissent pas de vivre, etc.Peinture: Bérard. -

Que des larmes et de la compassion devant l'Horreur...

-

Comme en nos beaux jardins

(Dans la lumière de Bonnard)Nos vieilles peaux reposerontau fond du beau jardin,nous vous surveillerons d’un œil,nous serons vos gardiens,désarmés, sur le seuil ;nous ne vous retiendrons point:jamais, dans vos passions,vouées aux fumées qu’on sait,nous ne mettrons l’épée:nous serons de votre secretles alliés discrets,toujours à la plus vive écouteen vous de ce qui doute…Tu m’es plus intime qu’à moidit à Dieu le garçondont la foi est un palefroi;mon fils est médiéval,dit son père jouant l’amiralsur son cheval imaginaire,nous aimons Dieu le Pèreet son épouse jardinière,nous aimons Proust et les sirèneset la douce Chimène…Les Choses étant ce qu’elles sont là,et le Temps qui s’en vavont de pair entre les jardinsqui nous ouvrent les bras ;ce sont comme des passerellesentre l’Instant donnéet l’Éternité qui fredonnesa chanson d’affilée ;quand tu passes avec ton ombrelle,toute trace s’effacecomme rendue aux hirondelles...Peinture: Pierre Bonnard. -

Comme une voix revient

« La note d’or que fait entendreun cor dans le lointain des bois » (Verlaine)Tu ne me quitteras jamais,au grand jamais des joursdont le sombre tambour là-basdans le lointain des garesassourdit la lumière -jamais je n’ai tant espéréqu’en cet instant perduoù tu m’as reconnu …Les défunts ont pour eux le nombrecomme un lourd océanoù toute voix particulières’oublie ou dégénère -c’est le tombeau des cris,c’est le chaos à tout jamais,c’est la troupe avide du rienque du vide stupide -et c’est là que je t’attendais…Une voix ce n’est presque rien,une voix qui disaitramenée alors par le ventde l’autre bout du temps :il était une fois…

« La note d’or que fait entendreun cor dans le lointain des bois » (Verlaine)Tu ne me quitteras jamais,au grand jamais des joursdont le sombre tambour là-basdans le lointain des garesassourdit la lumière -jamais je n’ai tant espéréqu’en cet instant perduoù tu m’as reconnu …Les défunts ont pour eux le nombrecomme un lourd océanoù toute voix particulières’oublie ou dégénère -c’est le tombeau des cris,c’est le chaos à tout jamais,c’est la troupe avide du rienque du vide stupide -et c’est là que je t’attendais…Une voix ce n’est presque rien,une voix qui disaitramenée alors par le ventde l’autre bout du temps :il était une fois… -

La Palestine des poètes irradie sans être nommée

Obscène de parler poésie à l’heure des massacres ? Au contraire : cette musique de l’humain, à redéfinir sans cesse, reste une terre commune et le moment d’une parole à partager. Une nouvelle preuve en est donnée, avec une richesse et une force d’expression d’autant plus impressionnantes qu’elle ignore et dépasse tout discours idéologique ou politique, par l’Anthologie de la poésie palestinienne contemporaine publiée avant le nouveau rebond de la tragédie.

D’abord on se dira peut-être que le seul titre de ce recueil, Anthologie de la poésie palestinienne aujourd’hui, jure avec ce qui se passe précisément aujourd’hui: de la poésie alors que les massacres continuent ! Des mots parmi les ruines, et pour dire quoi ? Des mots contre les bombes, mais lesquels ? De la propagande ? De la haine ajoutée à la haine ? Ou pire : de belles paroles d’une élite lettrée ? Du baume sur les corps éventrés ? Autant de soupçons avant même le premier regard…

Sur quoi, pour peu que vous preniez la peine de l’ouvrir, ce petit livre, et d’en écouter les voix, peut-être en serez-vous, sans parti pris, ne vous réclamant d’aucun camp, saisi par le fait que lui non plus, ce petit livre, n’est soumis à aucun parti pris idéologique ou politique, et que, sans être vous-même lectrice ou lecteur de poésie, simplement à l’écoute des vingt-six femmes et hommes réunis dans ce recueil, choisis et traduits par l’écrivain marocain Abdellatif Laâbi, lequel souligne « l’incroyable polyphonie vocale et orchestrale » de sa propre découverte, vous aurez peut-être le sentiment profond de participer à un partage bienfaisant. Ah mais c’est ça la poésie ? Eh mais ces Palestiniens nous ressemblent…

Frère et sœurs au même « délire »

Dans son très éclairant préambule, indispensable pour nous autres qui ne connaissons à peu rien de la poésie palestinienne, sauf peut-être celle de Mahmoud Darwich (citons au passage le mémorable ensemble de poèmes de La Terre nous et étroite, paru dans la collection référentielle Poésie/Gallimard), Abdellatif Laâbi rappelle l’origine et l’évolution de la poésie palestinienne, dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle ne sort pas de nulle part, au point que le seule nom de ce pays est « devenu en soi une poétique », et cela grâce aux générations successives de ses poètes, dès le début du XXe siècle où les précurseurs ont commencé à inscrire sa mémoire particulière dans celles des pays du Proche-Orient, puis avec la génération des années 1960-1970 qui a cristallisé les éléments d’une identité culturelle et nationale en réunissant « une multitude de voix puissantes et originales » autour de Darwich, et par le foisonnement plus récent des voix contemporaines hélas méconnues à proportion de l’occultation qu’a subie la cause palestinienne, alors que les signatures féminines s’imposent désormais « en brisant les plus ancrés dans la mentalité arabo-musulmane conservatrice, en parlant crûment de leur corps, du désir et des frustrations, en présentant du sexe, du sentiment amoureux, leur version forcément inédite ».

Et Laâbi de préciser à ce propos : «Étonnamment, les hommes semblent avoir accepté ces audaces, voire en redemander ! C’est qu’eux-mêmes se cherchent, ayant déserté cette guerre intestine pour mieux affronter les formes de barbarie que l’occupation leur fait subir au quotidien. Et tout le monde de se rejoindre sur ce front. Mais différemment que leurs prédécesseurs qui ont été, un temps, leurs idoles. C’est que la « cause palestinienne », largement soutenue à l’époque de par le monde, a été savamment occultée parle Goliath local, bradée par les régimes des faux frères arabes et en bonne oartie abandonnée par ce qu’on appelait dans le temps le « rue arabe ». En outre, les données sociopolitiques sur le terrain ont radicalement changé. La possibilité de l’établissement d’un Etat palestinien ne relève plus de la belle utopie mais tout simplement de l’impossible. Les Palestiniens sont en train de devenir, selon la formule consacrée, un « peuple sans terre », à l’instar des Kurdes, des Ouïghours, des Rohingyas et autres peuples condamnés à l’errance, au combat incessant pour sauvegarder leur identité et assurer leur survie »

Fait le plus surprenant de la présente anthologie : que ses auteurs, éparpillés dans le monde entier, loin de produire une poésie éclatée ou déracinée, donnent dans leurs écrits la sensation commune de « vivre au sein d’une entité qu’ils n’ont même plus le besoin de nommer : paradis perdu, pays fantasmé, terre martyrisée, terrain d’une guerre larvée, mouroir, gigantesque nécropole, saint des saints, parfums, couleurs, beauté des pierres, des arbres, des œuvres humaines…sans pareils. À nous de traduire : Palestine »…

Enfin et c’est peut-être le plus frappant et le plus émouvant, sur tous les tons de la détresse ou de la colère, de l’effusion ou de l’humour noir : que sans nommer même la Palestine et moins encore ses «autorités», les poètes ici représentés modulent une sorte d’humour palestinien, comme il en va souvent des peuples opprimés, dans leurs écrits où il est essentiellement question, et le plus souvent en termes simples et concrets, de ce qu’elles et ils vivent : « Nous n’entendrons que des individus qui narrent leur vécu propre, ce qu’ils voient et palpent dans la réalité de tous les jours, dans leurs rêves éveillés et leurs cauchemars (bien nombreux ces derniers ! »

Comme autant de destinées personnelles

Défilent alors les prénoms, les âges, les lieux d’où ils parlent, leurs occupations variées et ce qu’ils disent, de Rajaa l’ainée (née en 1974 à Damas, et vivant aujourd’hui à Jérusalem, active dans la presse et dirigeant des ateliers d’écriture) à Yahya le plus jeune (né à Gaza en 1998, écrivant des livres pour la jeunesse à côté de ses poèmes), et vingt-quatre autres voix parfois bouleversantes, cinglantes ou malicieuses, qui évoquent chacune un destin et marquent leurs traces par leurs mots.

Et c’est Marwan Makhoul dans ses Vers sans domicile : « Assez ! dit la mort aux tyrans / Je suis rassasiée », ou plus loin : « Dans l’embarcation / au milieu de la tempête / nous frappons les vagues avec les rames / pour qu’elle se calme », ou encore : «Pour écrire une poésie /qui ne soit pas politique / Je dois écouter les oiseaux et pour écouter les oiseaux / il faut que le bruit du bombardier cesse ». C’est Rajaa Ghanim en sa Lumière ténue : « J’étais une femme habitée par l’amour /ayant marché pieds nus sur des cartes / ne reconnaissant nul miracle /ayant peur de retourner dans la tribu / là-bas où la vengeance / luit dans les yeux des hommes /et où l’attendent /quarante coups de fouet ».

Faut-il des coups de fouet pour que la poésie affleure ? Est-ce faire preuve d’un esthétisme doloriste douteux que de reconnaître la « vertu » créative du malheur, ou ici de la détresse partagée, parfois jusqu’au désespoir, lequel fait mieux apparaître la beauté et le prix des simples « choses de la vie ».

Ce qui est sûr est que, bien plus que le « discours » idéologique ou d’utilité politique au premier degré, la parole poétique, à fleur d’émotion ou de nerfs, issue des tripes ou du cœur, ressortit à un langage commun dont on trouvera ici les éclats et les échos – mais à chacune et à chacun, alors, de faire à son tour écho à ces éclats.

Voici donc les éclats de Joumana Mustafa, née en 1977 et vivant actuellement en Jordanie : «En pleine rue / Je vends aux passantes des griffes / Je les étale, les lime / les astique / et donne de la voix », et plus loin : « Alors que celle qui ressentirait / la moitié de ma douleur / se présente et dise : me voici ! ». Ou voilà l’éclat de Najwan Darwish, né en 1978 et se partageant aujourd’hui entre Jérusalem et Haïfa : « Comment allons-nous gaspiller nos vies dans la colonie ? /Autour de moi ce ne sont que blocs de ciment et corbeaux assoiffés » , ou encore : « J’ai essayé une fois de m’asseoir /sur un des siège vides de l’espoir / Mais le mot Reserved / y était installé comme une hyène ». Voici les éclats de Colette Abu Hussein, née en 1980 et établie en Jordanie : «La voisine bienveillante a dit : elle est trop jeune pour mourir ! », et plus loin : « Mon cœur est une fosse commune, ô mes aimés », ou encore : « Nous sommes les descendants du meurtrier /et les cousins de la victime / les héritiers du péché / les ouailles des corbeaux / dans la terre dévastée ». Et les éclats d’Ashraf Fayad, né en 1980, condamné à mort en Arabie saoudite pou destextes jugés blasphématoires - peine commuée en huit ans d’emprisonnement après une campagne internationale de solidarité : « Être sans pays /veut nécessairement dire être palestinien / Être palestinien /ne signifie qu’une chose / que le monde entier est ton pays / Mais le monde n’arrive pas à assimiler ce fait », etc.

Ces éclats faisant écho aux mots du grand Mahmoud Darwich dans La terre nous est étroite : « Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie : l’hésitation d’avril, l’odeur du pain à l’aube, les opinions d’une femme sur un homme, les écrits d0Eschyle, le commencement de l’amour, l’herbe sur une pierre, des mères debout sur un filet de flûte et la peur qu’inspire le souvenir aux conquérants » », et enfin avec ce nom prononcé : «Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie : sur cette terre, se tient la ma’itresse de la terre, mère des préludes et des épilogues. On l’appelait Palestine. On l’appelle désormais Palestine. Ma Dame, je mérite la vie, car tu es ma Dame »…

Anthologie de la poésie palestinienne d’aujourd’hui. Textes choisis et traduits poar Abdellatif Laâbi, réunis par Yasin Adnan. Collection Points/ Poésie, 2022.

Mahmoud Darwich. La terre nous est étroite et autres poèmes. Poésie /Gallimard, 2000.

La Palestine des poètes

irradie sans être nommée

Obscène de parler poésie à l’heure des massacres ? Au contraire : cette musique de l’humain, à redéfinir sans cesse, reste une terre commune et le moment d’une parole à partager. Une nouvelle preuve en est donnée, avec une richesse et une force d’expression d’autant plus impressionnantes qu’elle ignore et dépasse tout discours idéologique ou politique, par l’Anthologie de la poésie palestinienne contemporaine publiée avant le nouveau rebond de la tragédie.

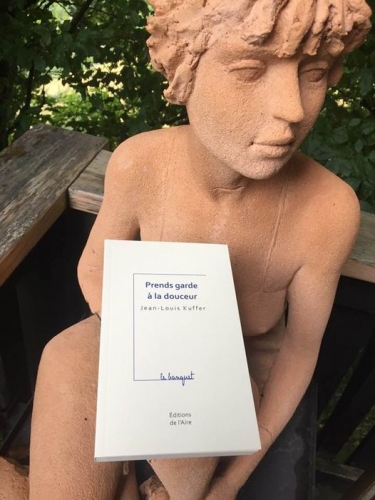

JEAN-LOUIS KUFFER

D’abord on se dira peut-être que le seul titre de ce recueil, Anthologie de la poésie palestinienne aujourd’hui, jure avec ce qui se passe précisément aujourd’hui: de la poésie alors que les massacres continuent ! Des mots parmi les ruines, et pour dire quoi ? Des mots contre les bombes, mais lesquels ? De la propagande ? De la haine ajoutée à la haine ? Ou pire : de belles paroles d’une élite lettrée ? Du baume sur les corps éventrés ? Autant de soupçons avant même le premier regard…

Sur quoi, pour peu que vous preniez la peine de l’ouvrir, ce petit livre, et d’en écouter les voix, peut-être en serez-vous, sans parti pris, ne vous réclamant d’aucun camp, saisi par le fait que lui non plus, ce petit livre, n’est soumis à aucun parti pris idéologique ou politique, et que, sans être vous-même lectrice ou lecteur de poésie, simplement à l’écoute des vingt-six femmes et hommes réunis dans ce recueil, choisis et traduits par l’écrivain marocain Abdellatif Laâbi, lequel souligne « l’incroyable polyphonie vocale et orchestrale » de sa propre découverte, vous aurez peut-être le sentiment profond de participer à un partage bienfaisant. Ah mais c’est ça la poésie ? Eh mais ces Palestiniens nous ressemblent…

Frère et sœurs au même « délire »

Dans son très éclairant préambule, indispensable pour nous autres qui ne connaissons à peu rien de la poésie palestinienne, sauf peut-être celle de Mahmoud Darwich (citons au passage le mémorable ensemble de poèmes de La Terre nous et étroite, paru dans la collection référentielle Poésie/Gallimard), Abdellatif Laâbi rappelle l’origine et l’évolution de la poésie palestinienne, dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle ne sort pas de nulle part, au point que le seule nom de ce pays est « devenu en soi une poétique », et cela grâce aux générations successives de ses poètes, dès le début du XXe siècle où les précurseurs ont commencé à inscrire sa mémoire particulière dans celles des pays du Proche-Orient, puis avec la génération des années 1960-1970 qui a cristallisé les éléments d’une identité culturelle et nationale en réunissant « une multitude de voix puissantes et originales » autour de Darwich, et par le foisonnement plus récent des voix contemporaines hélas méconnues à proportion de l’occultation qu’a subie la cause palestinienne, alors que les signatures féminines s’imposent désormais « en brisant les plus ancrés dans la mentalité arabo-musulmane conservatrice, en parlant crûment de leur corps, du désir et des frustrations, en présentant du sexe, du sentiment amoureux, leur version forcément inédite ».

Et Laâbi de préciser à ce propos : «Étonnamment, les hommes semblent avoir accepté ces audaces, voire en redemander ! C’est qu’eux-mêmes se cherchent, ayant déserté cette guerre intestine pour mieux affronter les formes de barbarie que l’occupation leur fait subir au quotidien. Et tout le monde de se rejoindre sur ce front. Mais différemment que leurs prédécesseurs qui ont été, un temps, leurs idoles. C’est que la « cause palestinienne », largement soutenue à l’époque de par le monde, a été savamment occultée parle Goliath local, bradée par les régimes des faux frères arabes et en bonne oartie abandonnée par ce qu’on appelait dans le temps le « rue arabe ». En outre, les données sociopolitiques sur le terrain ont radicalement changé. La possibilité de l’établissement d’un Etat palestinien ne relève plus de la belle utopie mais tout simplement de l’impossible. Les Palestiniens sont en train de devenir, selon la formule consacrée, un « peuple sans terre », à l’instar des Kurdes, des Ouïghours, des Rohingyas et autres peuples condamnés à l’errance, au combat incessant pour sauvegarder leur identité et assurer leur survie »

Fait le plus surprenant de la présente anthologie : que ses auteurs, éparpillés dans le monde entier, loin de produire une poésie éclatée ou déracinée, donnent dans leurs écrits la sensation commune de « vivre au sein d’une entité qu’ils n’ont même plus le besoin de nommer : paradis perdu, pays fantasmé, terre martyrisée, terrain d’une guerre larvée, mouroir, gigantesque nécropole, saint des saints, parfums, couleurs, beauté des pierres, des arbres, des œuvres humaines…sans pareils. À nous de traduire : Palestine »…

Enfin et c’est peut-être le plus frappant et le plus émouvant, sur tous les tons de la détresse ou de la colère, de l’effusion ou de l’humour noir : que sans nommer même la Palestine et moins encore ses «autorités», les poètes ici représentés modulent une sorte d’humour palestinien, comme il en va souvent des peuples opprimés, dans leurs écrits où il est essentiellement question, et le plus souvent en termes simples et concrets, de ce qu’elles et ils vivent : « Nous n’entendrons que des individus qui narrent leur vécu propre, ce qu’ils voient et palpent dans la réalité de tous les jours, dans leurs rêves éveillés et leurs cauchemars (bien nombreux ces derniers ! »

Comme autant de destinées personnelles

Défilent alors les prénoms, les âges, les lieux d’où ils parlent, leurs occupations variées et ce qu’ils disent, de Rajaa l’ainée (née en 1974 à Damas, et vivant aujourd’hui à Jérusalem, active dans la presse et dirigeant des ateliers d’écriture) à Yahya le plus jeune (né à Gaza en 1998, écrivant des livres pour la jeunesse à côté de ses poèmes), et vingt-quatre autres voix parfois bouleversantes, cinglantes ou malicieuses, qui évoquent chacune un destin et marquent leurs traces par leurs mots.

Et c’est Marwan Makhoul dans ses Vers sans domicile : « Assez ! dit la mort aux tyrans / Je suis rassasiée », ou plus loin : « Dans l’embarcation / au milieu de la tempête / nous frappons les vagues avec les rames / pour qu’elle se calme », ou encore : «Pour écrire une poésie /qui ne soit pas politique / Je dois écouter les oiseaux et pour écouter les oiseaux / il faut que le bruit du bombardier cesse ». C’est Rajaa Ghanim en sa Lumière ténue : « J’étais une femme habitée par l’amour /ayant marché pieds nus sur des cartes / ne reconnaissant nul miracle /ayant peur de retourner dans la tribu / là-bas où la vengeance / luit dans les yeux des hommes /et où l’attendent /quarante coups de fouet ».

Faut-il des coups de fouet pour que la poésie affleure ? Est-ce faire preuve d’un esthétisme doloriste douteux que de reconnaître la « vertu » créative du malheur, ou ici de la détresse partagée, parfois jusqu’au désespoir, lequel fait mieux apparaître la beauté et le prix des simples « choses de la vie ».

Ce qui est sûr est que, bien plus que le « discours » idéologique ou d’utilité politique au premier degré, la parole poétique, à fleur d’émotion ou de nerfs, issue des tripes ou du cœur, ressortit à un langage commun dont on trouvera ici les éclats et les échos – mais à chacune et à chacun, alors, de faire à son tour écho à ces éclats.

Voici donc les éclats de Joumana Mustafa, née en 1977 et vivant actuellement en Jordanie : «En pleine rue / Je vends aux passantes des griffes / Je les étale, les lime / les astique / et donne de la voix », et plus loin : « Alors que celle qui ressentirait / la moitié de ma douleur / se présente et dise : me voici ! ». Ou voilà l’éclat de Najwan Darwish, né en 1978 et se partageant aujourd’hui entre Jérusalem et Haïfa : « Comment allons-nous gaspiller nos vies dans la colonie ? /Autour de moi ce ne sont que blocs de ciment et corbeaux assoiffés » , ou encore : « J’ai essayé une fois de m’asseoir /sur un des siège vides de l’espoir / Mais le mot Reserved / y était installé comme une hyène ». Voici les éclats de Colette Abu Hussein, née en 1980 et établie en Jordanie : «La voisine bienveillante a dit : elle est trop jeune pour mourir ! », et plus loin : « Mon cœur est une fosse commune, ô mes aimés », ou encore : « Nous sommes les descendants du meurtrier /et les cousins de la victime / les héritiers du péché / les ouailles des corbeaux / dans la terre dévastée ». Et les éclats d’Ashraf Fayad, né en 1980, condamné à mort en Arabie saoudite pou destextes jugés blasphématoires - peine commuée en huit ans d’emprisonnement après une campagne internationale de solidarité : « Être sans pays /veut nécessairement dire être palestinien / Être palestinien /ne signifie qu’une chose / que le monde entier est ton pays / Mais le monde n’arrive pas à assimiler ce fait », etc.

Ces éclats faisant écho aux mots du grand Mahmoud Darwich dans La terre nous est étroite : « Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie : l’hésitation d’avril, l’odeur du pain à l’aube, les opinions d’une femme sur un homme, les écrits d0Eschyle, le commencement de l’amour, l’herbe sur une pierre, des mères debout sur un filet de flûte et la peur qu’inspire le souvenir aux conquérants » », et enfin avec ce nom prononcé : «Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie : sur cette terre, se tient la ma’itresse de la terre, mère des préludes et des épilogues. On l’appelait Palestine. On l’appelle désormais Palestine. Ma Dame, je mérite la vie, car tu es ma Dame »…

Anthologie de la poésie palestinienne d’aujourd’hui. Textes choisis et traduits poar Abdellatif Laâbi, réunis par Yasin Adnan. Collection Points/ Poésie, 2022.

Mahmoud Darwich. La terre nous est étroite et autres poèmes. Poésie /Gallimard, 2000.

La Palestine des poètes

irradie sans être nommée

Obscène de parler poésie à l’heure des massacres ? Au contraire : cette musique de l’humain, à redéfinir sans cesse, reste une terre commune et le moment d’une parole à partager. Une nouvelle preuve en est donnée, avec une richesse et une force d’expression d’autant plus impressionnantes qu’elle ignore et dépasse tout discours idéologique ou politique, par l’Anthologie de la poésie palestinienne contemporaine publiée avant le nouveau rebond de la tragédie.

JEAN-LOUIS KUFFER

D’abord on se dira peut-être que le seul titre de ce recueil, Anthologie de la poésie palestinienne aujourd’hui, jure avec ce qui se passe précisément aujourd’hui: de la poésie alors que les massacres continuent ! Des mots parmi les ruines, et pour dire quoi ? Des mots contre les bombes, mais lesquels ? De la propagande ? De la haine ajoutée à la haine ? Ou pire : de belles paroles d’une élite lettrée ? Du baume sur les corps éventrés ? Autant de soupçons avant même le premier regard…

Sur quoi, pour peu que vous preniez la peine de l’ouvrir, ce petit livre, et d’en écouter les voix, peut-être en serez-vous, sans parti pris, ne vous réclamant d’aucun camp, saisi par le fait que lui non plus, ce petit livre, n’est soumis à aucun parti pris idéologique ou politique, et que, sans être vous-même lectrice ou lecteur de poésie, simplement à l’écoute des vingt-six femmes et hommes réunis dans ce recueil, choisis et traduits par l’écrivain marocain Abdellatif Laâbi, lequel souligne « l’incroyable polyphonie vocale et orchestrale » de sa propre découverte, vous aurez peut-être le sentiment profond de participer à un partage bienfaisant. Ah mais c’est ça la poésie ? Eh mais ces Palestiniens nous ressemblent…

Frère et sœurs au même « délire »

Dans son très éclairant préambule, indispensable pour nous autres qui ne connaissons à peu rien de la poésie palestinienne, sauf peut-être celle de Mahmoud Darwich (citons au passage le mémorable ensemble de poèmes de La Terre nous et étroite, paru dans la collection référentielle Poésie/Gallimard), Abdellatif Laâbi rappelle l’origine et l’évolution de la poésie palestinienne, dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle ne sort pas de nulle part, au point que le seule nom de ce pays est « devenu en soi une poétique », et cela grâce aux générations successives de ses poètes, dès le début du XXe siècle où les précurseurs ont commencé à inscrire sa mémoire particulière dans celles des pays du Proche-Orient, puis avec la génération des années 1960-1970 qui a cristallisé les éléments d’une identité culturelle et nationale en réunissant « une multitude de voix puissantes et originales » autour de Darwich, et par le foisonnement plus récent des voix contemporaines hélas méconnues à proportion de l’occultation qu’a subie la cause palestinienne, alors que les signatures féminines s’imposent désormais « en brisant les plus ancrés dans la mentalité arabo-musulmane conservatrice, en parlant crûment de leur corps, du désir et des frustrations, en présentant du sexe, du sentiment amoureux, leur version forcément inédite ».

Et Laâbi de préciser à ce propos : «Étonnamment, les hommes semblent avoir accepté ces audaces, voire en redemander ! C’est qu’eux-mêmes se cherchent, ayant déserté cette guerre intestine pour mieux affronter les formes de barbarie que l’occupation leur fait subir au quotidien. Et tout le monde de se rejoindre sur ce front. Mais différemment que leurs prédécesseurs qui ont été, un temps, leurs idoles. C’est que la « cause palestinienne », largement soutenue à l’époque de par le monde, a été savamment occultée parle Goliath local, bradée par les régimes des faux frères arabes et en bonne oartie abandonnée par ce qu’on appelait dans le temps le « rue arabe ». En outre, les données sociopolitiques sur le terrain ont radicalement changé. La possibilité de l’établissement d’un Etat palestinien ne relève plus de la belle utopie mais tout simplement de l’impossible. Les Palestiniens sont en train de devenir, selon la formule consacrée, un « peuple sans terre », à l’instar des Kurdes, des Ouïghours, des Rohingyas et autres peuples condamnés à l’errance, au combat incessant pour sauvegarder leur identité et assurer leur survie »

Fait le plus surprenant de la présente anthologie : que ses auteurs, éparpillés dans le monde entier, loin de produire une poésie éclatée ou déracinée, donnent dans leurs écrits la sensation commune de « vivre au sein d’une entité qu’ils n’ont même plus le besoin de nommer : paradis perdu, pays fantasmé, terre martyrisée, terrain d’une guerre larvée, mouroir, gigantesque nécropole, saint des saints, parfums, couleurs, beauté des pierres, des arbres, des œuvres humaines…sans pareils. À nous de traduire : Palestine »…

Enfin et c’est peut-être le plus frappant et le plus émouvant, sur tous les tons de la détresse ou de la colère, de l’effusion ou de l’humour noir : que sans nommer même la Palestine et moins encore ses «autorités», les poètes ici représentés modulent une sorte d’humour palestinien, comme il en va souvent des peuples opprimés, dans leurs écrits où il est essentiellement question, et le plus souvent en termes simples et concrets, de ce qu’elles et ils vivent : « Nous n’entendrons que des individus qui narrent leur vécu propre, ce qu’ils voient et palpent dans la réalité de tous les jours, dans leurs rêves éveillés et leurs cauchemars (bien nombreux ces derniers ! »

Comme autant de destinées personnelles