Livre

-

La hache de l'Histoire

Ce 20 février. _ Je ne l’écrirai pas à la Petite, mais c’est bel et bien le 20 février (1601) que son homonyme, Elizabeth 1re d’Angleterre fit décapiter à la hache le comte d’Essex, son favori de naguère, constatant que la différence d’âge était devenue pour elle trop cruelle – elle avait plus de soixante ans, il en avait moins de trente… ou du moins est-ce l’explication qu’on retient pour les magazines pipoles.En réalité, l’exécution de Robert Deverreux, comte d’Essex, éminent politicien et lettré aux dispositions poétiques rares, marquait le dénouement certes brutal mais non moins prévisible d’un long affrontement aux dehors de complot majeur ponctué de multiples trahisons et coups tordus réciproques.Pour dicton du jour, je relève dans l’Almanach : « Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière », et la femme le prendra pour elle aussi. Et demain le dicton sera : «Le temps ne pardonne pas ce que l’on fait sans lui ».Ce qui m’amène à ma lettre d’aujourd’hui au jeune Anthony, huit ans, à propos du roman de 600 pages qu’il m’a offert récemment, intitulé Les deux royaumes et dont les protagonistes ont plusieurs milliers d’années quand ils ne sont pas immortels, à commencer par le druide Tibor, collectionneur de coquillages (entre autres objets de mémoire ou d’exorcisme futur) comme l’a été (et le reste, pour les timbres et monnaies diverses) Anthony lui-même.Je ne dirai pas à Anthony le peu de goût que j’ai pour les écrits pléthoriques d’Eric-Emmanuel Schmitt, le type à mes yeux du faiseur à succès qui « écrit bien » mais sans palpite, et dont la prétention à raconter l’histoire de l’humanité en « digest » me semble absolument dénuée d’ancrage émotionnel, de sens réel du tragique et pire: du moindre humour. Toutes choses que je me garderai bien de dire au petit garçon, qui aura le temps, justement, de décider s’il apprécie ou non cet auteur archi-convenu , mais je vais achopper aux détails éventuellement plaisants ou intéressants de ce feuilleton mondial globalement inepte à mes yeux, en commençant par expliquer ce qu’est un roman, ce que permet l’imagination ou la fantaisie, ce qu’est un druide (Tibor) et combien il est ennuyeux de se retrouver immortel, surtout vers la fin...

Ce 20 février. _ Je ne l’écrirai pas à la Petite, mais c’est bel et bien le 20 février (1601) que son homonyme, Elizabeth 1re d’Angleterre fit décapiter à la hache le comte d’Essex, son favori de naguère, constatant que la différence d’âge était devenue pour elle trop cruelle – elle avait plus de soixante ans, il en avait moins de trente… ou du moins est-ce l’explication qu’on retient pour les magazines pipoles.En réalité, l’exécution de Robert Deverreux, comte d’Essex, éminent politicien et lettré aux dispositions poétiques rares, marquait le dénouement certes brutal mais non moins prévisible d’un long affrontement aux dehors de complot majeur ponctué de multiples trahisons et coups tordus réciproques.Pour dicton du jour, je relève dans l’Almanach : « Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière », et la femme le prendra pour elle aussi. Et demain le dicton sera : «Le temps ne pardonne pas ce que l’on fait sans lui ».Ce qui m’amène à ma lettre d’aujourd’hui au jeune Anthony, huit ans, à propos du roman de 600 pages qu’il m’a offert récemment, intitulé Les deux royaumes et dont les protagonistes ont plusieurs milliers d’années quand ils ne sont pas immortels, à commencer par le druide Tibor, collectionneur de coquillages (entre autres objets de mémoire ou d’exorcisme futur) comme l’a été (et le reste, pour les timbres et monnaies diverses) Anthony lui-même.Je ne dirai pas à Anthony le peu de goût que j’ai pour les écrits pléthoriques d’Eric-Emmanuel Schmitt, le type à mes yeux du faiseur à succès qui « écrit bien » mais sans palpite, et dont la prétention à raconter l’histoire de l’humanité en « digest » me semble absolument dénuée d’ancrage émotionnel, de sens réel du tragique et pire: du moindre humour. Toutes choses que je me garderai bien de dire au petit garçon, qui aura le temps, justement, de décider s’il apprécie ou non cet auteur archi-convenu , mais je vais achopper aux détails éventuellement plaisants ou intéressants de ce feuilleton mondial globalement inepte à mes yeux, en commençant par expliquer ce qu’est un roman, ce que permet l’imagination ou la fantaisie, ce qu’est un druide (Tibor) et combien il est ennuyeux de se retrouver immortel, surtout vers la fin... -

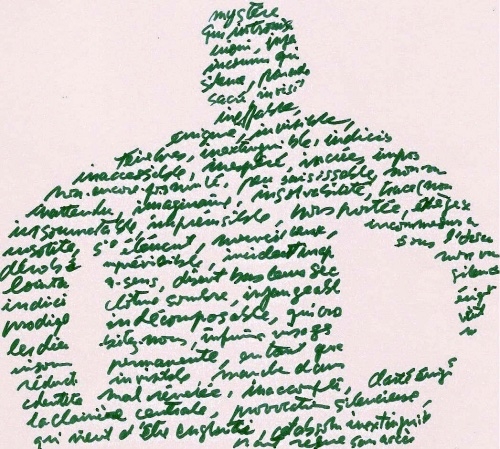

Ce que dit le silence

« Qui sait, dit Euripide, il se peut que la vie soit la mort et que la mort soit la vie »(Léon Chestov, Les révélations de la mort)La suprême ignorance est là,de ne plus savoir side la nuit avant l’heure,ou du jour et ses leurressont ce qu’ils sont ou ne sont pas…L’étrange chose qu’une rosequi ne parle qu’en soiet dont jamais aucune foin’osa dire qu’elle dispose…Les mots ne voulaient dire que ça:qu’ils savent qu’ils ignorentque le silence dort,et que la mort n’existe pas…Peinture JLK: Al Devero. -

Le top du taf

À la Maison bleue, ce jeudi 19 février. – L’excellent Pasteur, meilleur conseiller que la plupart des pasteurs, le disait tranquillement : « Travaillons ! Il n’y a que cela qui amuse… », et c’est tout à fait ce que je pense et vis tous les jours pour me désennuyer de l’ennui, le travail étant à mes yeux l’opposite de l’image punitive que s’en font les pasteurs (pas tous) et les idéologues, ou les nazis qui l’avaient compromise avec le cynisme des esclavagistes en affirmant que l’Arbeit macht frei.Oui le travail libère : écrire ce matin à ma petite Elizabeth de trois ans constituera un premier amusement spécial en ce jour marqué par l’entrée du soleil dans les Poissons à 13h02, en outre jour anniversaire du débarquement de Cortez au Mexique à la tête de 600 hommes, en 1519.La Mémoire universelle rappelle en outre que, ce jour de la mort de Carnaval, Carson Mc Cullers s’aventure à naître à Columbus Georgia (en 1927) tandis qu’André Gide décède décidément à Paris (en 1951) à l’âge de 81 ans après avoir envoyé un télégramme à Paul Claudel se résumant en ces mots : « L’Enfer n’existe pas, faites suivre à Jean-Paul Sartre »…

À la Maison bleue, ce jeudi 19 février. – L’excellent Pasteur, meilleur conseiller que la plupart des pasteurs, le disait tranquillement : « Travaillons ! Il n’y a que cela qui amuse… », et c’est tout à fait ce que je pense et vis tous les jours pour me désennuyer de l’ennui, le travail étant à mes yeux l’opposite de l’image punitive que s’en font les pasteurs (pas tous) et les idéologues, ou les nazis qui l’avaient compromise avec le cynisme des esclavagistes en affirmant que l’Arbeit macht frei.Oui le travail libère : écrire ce matin à ma petite Elizabeth de trois ans constituera un premier amusement spécial en ce jour marqué par l’entrée du soleil dans les Poissons à 13h02, en outre jour anniversaire du débarquement de Cortez au Mexique à la tête de 600 hommes, en 1519.La Mémoire universelle rappelle en outre que, ce jour de la mort de Carnaval, Carson Mc Cullers s’aventure à naître à Columbus Georgia (en 1927) tandis qu’André Gide décède décidément à Paris (en 1951) à l’âge de 81 ans après avoir envoyé un télégramme à Paul Claudel se résumant en ces mots : « L’Enfer n’existe pas, faites suivre à Jean-Paul Sartre »… -

And so what ?

Ni chair ni poisson malgré l’apparence: rien que la stupéfaction ressaisie de l’Être au monde constatant soudain qu’il est ici et maintenant (« Il est maintenant » lui répondit un jour une sirène à laquelle il demandait l’heure ), avec la conscience lancinante réitérée qu’il est lui-même et pas un autre et le vertige métaphysique qui en découle…Gouache JLK: carnets du 18 août 2018.

Ni chair ni poisson malgré l’apparence: rien que la stupéfaction ressaisie de l’Être au monde constatant soudain qu’il est ici et maintenant (« Il est maintenant » lui répondit un jour une sirène à laquelle il demandait l’heure ), avec la conscience lancinante réitérée qu’il est lui-même et pas un autre et le vertige métaphysique qui en découle…Gouache JLK: carnets du 18 août 2018. -

Molière ce matin

À la maison bleue, ce mardi 17 février 2026.–Toujours à l’écoute des Almanachs divers et autres Livres d’heures, je me rappelle ce matin de Mardi Gras, en découvrant l’inexorable progrès des cals de mes pauvres pieds secs et bleutés de bientôt octogénaire (il me reste à peu près 471 jours jusque-là) que l’excellent Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, est mort ce jour-là dans son lit, peu après avoir pris le temps de se démaquiller de son masque de malade imaginaire, et c’est avec une exultation joyeuse que je compisse le souvenir du déni de l’Eglise de lui refuser l’inhumation, et me réjouis de me rappeler le cortège des milliers d’amis vrais bon chrétiens du poète défilant dans cette nuit de 1673 à la lumière des torches…Or, j’ai choisi d’entreprendre ce matin, dans l’esprit de Molière, la rédaction de lettres quotidiennes à mes enfants petits, que j’enverrai alternativement au joli trio pour les divertir, encourager leur curiosité de ceci et ou de cela, les faire rire ou rêver…

À la maison bleue, ce mardi 17 février 2026.–Toujours à l’écoute des Almanachs divers et autres Livres d’heures, je me rappelle ce matin de Mardi Gras, en découvrant l’inexorable progrès des cals de mes pauvres pieds secs et bleutés de bientôt octogénaire (il me reste à peu près 471 jours jusque-là) que l’excellent Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, est mort ce jour-là dans son lit, peu après avoir pris le temps de se démaquiller de son masque de malade imaginaire, et c’est avec une exultation joyeuse que je compisse le souvenir du déni de l’Eglise de lui refuser l’inhumation, et me réjouis de me rappeler le cortège des milliers d’amis vrais bon chrétiens du poète défilant dans cette nuit de 1673 à la lumière des torches…Or, j’ai choisi d’entreprendre ce matin, dans l’esprit de Molière, la rédaction de lettres quotidiennes à mes enfants petits, que j’enverrai alternativement au joli trio pour les divertir, encourager leur curiosité de ceci et ou de cela, les faire rire ou rêver… -

Que de l'ordre

Vous faites erreur les ménagères progressistes et les nouveaux influenceurs à sentences: les fleurs ne sont pas plus insoumises que disposées à l’anarchie décorative des médias: elles sont fleurs à fleur d’épines et ça valse sous les jupons ou grandes et petites lèvres se font pétales et sépales à la coule, bref on raffole de ce tumulte de corolles où rien de ce qui est prévu n’est imprévu…Aquarelle JLK: carnets de 2018.

Vous faites erreur les ménagères progressistes et les nouveaux influenceurs à sentences: les fleurs ne sont pas plus insoumises que disposées à l’anarchie décorative des médias: elles sont fleurs à fleur d’épines et ça valse sous les jupons ou grandes et petites lèvres se font pétales et sépales à la coule, bref on raffole de ce tumulte de corolles où rien de ce qui est prévu n’est imprévu…Aquarelle JLK: carnets de 2018. -

Le Fils, le Père et un petit bout de femme

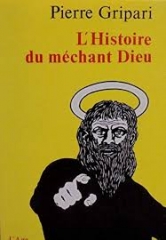

À la Maison bleue, ce dimanche 15 février. – Je me suis trouvé l’autre nuit pour ainsi dire embarqué dans un rêve excessivement contrariant, où j’étais supposé incarner le Seigneur ressuscité et chanter un solo de Messe d’action de grâces de la voix de soprane colorature qui était la mienne à neuf ans, mais tout en moi se refusait à cette comédie insane, plus ridicule encore que sacrilège, ordonnée par une sorte de femme-capitaine qui me surveillait à tout moment de son recoin en trépignant d’irritation à me voir hésiter, et qui a dû imploser de colère froide après ma disparition – car je me suis dérobé, je me suis littéralement envolé, je ne sais comment cela s’est fait mais je l’ai fait comme cela m’est arrivé quelques fois dans ma vie de septuagénaire avancé (il me reste un peu plus de 1000 jours avant le tournant des 80 ans que je doute de jamais atteindre), j’ai obéi de toute mon âme, tripes comprises, au refus d’obéir à la battante furieuse en laquelle j’ai cru reconnaître le Petit bout de femme de la fameuse nouvelle de Kafka en qui l’ami Pierre Gripari voyait une représentation du Dieu méchant de l’Ancien Testament…

À la Maison bleue, ce dimanche 15 février. – Je me suis trouvé l’autre nuit pour ainsi dire embarqué dans un rêve excessivement contrariant, où j’étais supposé incarner le Seigneur ressuscité et chanter un solo de Messe d’action de grâces de la voix de soprane colorature qui était la mienne à neuf ans, mais tout en moi se refusait à cette comédie insane, plus ridicule encore que sacrilège, ordonnée par une sorte de femme-capitaine qui me surveillait à tout moment de son recoin en trépignant d’irritation à me voir hésiter, et qui a dû imploser de colère froide après ma disparition – car je me suis dérobé, je me suis littéralement envolé, je ne sais comment cela s’est fait mais je l’ai fait comme cela m’est arrivé quelques fois dans ma vie de septuagénaire avancé (il me reste un peu plus de 1000 jours avant le tournant des 80 ans que je doute de jamais atteindre), j’ai obéi de toute mon âme, tripes comprises, au refus d’obéir à la battante furieuse en laquelle j’ai cru reconnaître le Petit bout de femme de la fameuse nouvelle de Kafka en qui l’ami Pierre Gripari voyait une représentation du Dieu méchant de l’Ancien Testament… Or le hasard ( ?) a voulu que je retombe hier sur ladite nouvelle, dans le recueil intitulé Un Jeûneur (traduit par Bernard Lortholary, en poche Flammarion), et j’ai été supris d’en retrouver les dix pages très annotées au crayon, puis je me suis rappelé la remarque de Gripari (en 1974, lors de nos stations dominicales rituelles au Jardin des Plantes où nous nous racontions nos lectures de la semaine) et me suis dit qu’il fallait tout de même avoir l’esprit tordu par l’athéisme vengeur pour établir le moindre lien entre la jalousie tribale du Grand Méchant Dieu, toujours selon Gripari, et la fureur hystérique de la petite bonne femme souffrant à mort de voir le Narrateur en vie.Il est vrai qu’on pourrait voir en elle une projection de la mauvaise conscience kafkaïenne, si manifeste dans la Lettre au père du cher Franz, mais faire de cette petite personne énervée une incarnation du Dieu teigneux de la Bible - toujours selon l’auteur de l’Histoire du méchant Dieu -, me semble aussi aventuré que me demander d’incarner le Fils dans un rêve où frère Lacan se fût usé les dents…

Or le hasard ( ?) a voulu que je retombe hier sur ladite nouvelle, dans le recueil intitulé Un Jeûneur (traduit par Bernard Lortholary, en poche Flammarion), et j’ai été supris d’en retrouver les dix pages très annotées au crayon, puis je me suis rappelé la remarque de Gripari (en 1974, lors de nos stations dominicales rituelles au Jardin des Plantes où nous nous racontions nos lectures de la semaine) et me suis dit qu’il fallait tout de même avoir l’esprit tordu par l’athéisme vengeur pour établir le moindre lien entre la jalousie tribale du Grand Méchant Dieu, toujours selon Gripari, et la fureur hystérique de la petite bonne femme souffrant à mort de voir le Narrateur en vie.Il est vrai qu’on pourrait voir en elle une projection de la mauvaise conscience kafkaïenne, si manifeste dans la Lettre au père du cher Franz, mais faire de cette petite personne énervée une incarnation du Dieu teigneux de la Bible - toujours selon l’auteur de l’Histoire du méchant Dieu -, me semble aussi aventuré que me demander d’incarner le Fils dans un rêve où frère Lacan se fût usé les dents… -

Naufrage

Vieille peau russe, ça c’est sûr, actrice de renom mais très décatie, ou peut-être cantatrice déchue, je ne sais plus, mais je m’accroche dans les vagues de l’océan de velours, je vois ce que je vois là-bas que vous ne voulez pas voir et je fais avec comme au théâtre ou à l’opéra quand le maquillage faisait ce qu’il fallait pour oublier tout ça…Aquarelle JLK, d’après Czapski.

Vieille peau russe, ça c’est sûr, actrice de renom mais très décatie, ou peut-être cantatrice déchue, je ne sais plus, mais je m’accroche dans les vagues de l’océan de velours, je vois ce que je vois là-bas que vous ne voulez pas voir et je fais avec comme au théâtre ou à l’opéra quand le maquillage faisait ce qu’il fallait pour oublier tout ça…Aquarelle JLK, d’après Czapski. -

Magnificat

De certains moments l’on pourrait dire qu’ils sont Le Moment, comme sorti du Temps ou devenant l’emblème du Temps à ce moment-là et à nul autre pareil, comme le moment des adieux ou le moment de se rappeler soudain que tout passe, même s’il n’y a rien de soudain quand le jour passe et que le moment paraît même s’éterniser un instant …Peinture Lucia K. , alias Lady L. Coucher de soleil sur le Léman. Huile sur toile 60 x 80 , 2010.

De certains moments l’on pourrait dire qu’ils sont Le Moment, comme sorti du Temps ou devenant l’emblème du Temps à ce moment-là et à nul autre pareil, comme le moment des adieux ou le moment de se rappeler soudain que tout passe, même s’il n’y a rien de soudain quand le jour passe et que le moment paraît même s’éterniser un instant …Peinture Lucia K. , alias Lady L. Coucher de soleil sur le Léman. Huile sur toile 60 x 80 , 2010. -

Sérénité et reconnaissance

Elle a ressaisi tous ces verts, cette phénoménale et funeste beauté de la montagne en cet été où, se sachant condamnée, elle avait résolu, sans lâcher aiguilles et pinceaux, couleurs et ciseaux, de s’en tenir à ces deux emblèmes de la tranquillité d’âme et de la générosité - et c’est ainsi qu’elle nous parle et nous reste…Peinture Lucienne K., alias Lady L. (1948-2021), Vanil d’Ecri, huile sur toile, 40 x 50. 2021.

Elle a ressaisi tous ces verts, cette phénoménale et funeste beauté de la montagne en cet été où, se sachant condamnée, elle avait résolu, sans lâcher aiguilles et pinceaux, couleurs et ciseaux, de s’en tenir à ces deux emblèmes de la tranquillité d’âme et de la générosité - et c’est ainsi qu’elle nous parle et nous reste…Peinture Lucienne K., alias Lady L. (1948-2021), Vanil d’Ecri, huile sur toile, 40 x 50. 2021. -

Mandarines

Ensuite si vous aimez l’odeur des mandarines et le toucher tendre et mollement grenu de la peau de mandarine, ne vous gênez pas: mes carnets sont faits pour ça et je vous laisse y goûter pendant que je nous ouvre cette prometteuse bouteille de Vega Sicilia…Aquarelle JLK. Mandarines, d’après Joseph Czapski. Carnets de février 2022.

Ensuite si vous aimez l’odeur des mandarines et le toucher tendre et mollement grenu de la peau de mandarine, ne vous gênez pas: mes carnets sont faits pour ça et je vous laisse y goûter pendant que je nous ouvre cette prometteuse bouteille de Vega Sicilia…Aquarelle JLK. Mandarines, d’après Joseph Czapski. Carnets de février 2022. -

Mystère

Là encore nous n’étions que de passage, mais à pied va savoir pourquoi et pas le moindre réverbère: juste là-haut ces fenêtres éclairées dans la maison à trois pans à la fois séparés et reliés l’un à l’autre - là encore va savoir pourquoi mais pourquoi faudrait-il que tout s’explique à tout coup alors qu’on ne fait que passer ?Carnets de JLK: aquarelle de mémoire, quelque part de nuit, en Côte d’or.

Là encore nous n’étions que de passage, mais à pied va savoir pourquoi et pas le moindre réverbère: juste là-haut ces fenêtres éclairées dans la maison à trois pans à la fois séparés et reliés l’un à l’autre - là encore va savoir pourquoi mais pourquoi faudrait-il que tout s’explique à tout coup alors qu’on ne fait que passer ?Carnets de JLK: aquarelle de mémoire, quelque part de nuit, en Côte d’or. -

Carnet d'oubli

Souvenir de quel vue plongeante au gré de quel périple? Copie de quel paysage de quel artiste proche ou inconnu ? La Seine il me semble mais où et quand ? Pas la moindre idée et pourtant le sentiment d’un indéniable déjà vu et revu, même si ma main a perdu la mémoire…Aquarelle JLK, Carnets de l’année 2021.

Souvenir de quel vue plongeante au gré de quel périple? Copie de quel paysage de quel artiste proche ou inconnu ? La Seine il me semble mais où et quand ? Pas la moindre idée et pourtant le sentiment d’un indéniable déjà vu et revu, même si ma main a perdu la mémoire…Aquarelle JLK, Carnets de l’année 2021. -

Comme une épure

Le regard du peintre tend parfois à la simplification en douceur découlant de son état d’âme au dam de la profusion des lieux, et la c’est une autre vérité qui s’impose comme celle de la barque bleue posée comme en sommeil sur le sable qu’il y a là on sait pourquoi…Peinture Floristella Stephani. Huile sur toile, petit format, Pp LK/ JLK.

Le regard du peintre tend parfois à la simplification en douceur découlant de son état d’âme au dam de la profusion des lieux, et la c’est une autre vérité qui s’impose comme celle de la barque bleue posée comme en sommeil sur le sable qu’il y a là on sait pourquoi…Peinture Floristella Stephani. Huile sur toile, petit format, Pp LK/ JLK. -

Ostende

Attends mais Ostende, le seul nom d’Ostende, le rivage et le soleil couchant d’Ostende, mais c’est que ça dégage de la poésie tout ça, et là tu les vois sur le banc de sable, les deux qu’il y à la, mais mon vieux c’est nous deux à Ostende…Peinture Floristella Stephani, huile sur toile, sans date.Pp LK/ JLK. -

Balbec 83

Elle a noté les noms de Deauville et de Trouville au dos de sa petite toile, et toi lisant Trouville tu penses direct à Balbec dont l’hôtel est devenu lieu de mémoire mondial et de pèlerinages de Japonais cornaqués par de jeunes Tour Operators, mais ça ne te dérange pas du tout de partager le souvenir d’Albertine, qu’on voit ici se tremper dans un coin, avec toute la bande de tes frères humains dont la moitié sont des sœurs, etc.Peinture Floristella Stephani. Huile sur toile, 1983. Pp LK / JLK.

Elle a noté les noms de Deauville et de Trouville au dos de sa petite toile, et toi lisant Trouville tu penses direct à Balbec dont l’hôtel est devenu lieu de mémoire mondial et de pèlerinages de Japonais cornaqués par de jeunes Tour Operators, mais ça ne te dérange pas du tout de partager le souvenir d’Albertine, qu’on voit ici se tremper dans un coin, avec toute la bande de tes frères humains dont la moitié sont des sœurs, etc.Peinture Floristella Stephani. Huile sur toile, 1983. Pp LK / JLK. -

Nom de bleu !

Dedieu la trombe: non mais je rêve ! Tout ça qui se mouvemente en même temps, mais c’est de la fronde de tous les vents et c’est sa façon de voir rouge quand tout se démonte !Peinture JLK: Savoie bleue. Huile sur panneau, années 80

Dedieu la trombe: non mais je rêve ! Tout ça qui se mouvemente en même temps, mais c’est de la fronde de tous les vents et c’est sa façon de voir rouge quand tout se démonte !Peinture JLK: Savoie bleue. Huile sur panneau, années 80 -

Au bord du Cher

-

L'Homme qui tombe

La citation explicite de l’horloge temporelle de Stonehenge fixe évidemment la composante circonstancielle de la péripétie, mais le geste même, le geste furieux, peut-être aveugle ou les yeux béants, en impose plus largement à l’Esprit et au Corps ainsi jeté ou projeté d’une dimension à l’autre - cela aussi est à discuter…Peinture Neil Rands: The falling man. Technique mixte sur papier. Années 90. Pp LK/ JLK

La citation explicite de l’horloge temporelle de Stonehenge fixe évidemment la composante circonstancielle de la péripétie, mais le geste même, le geste furieux, peut-être aveugle ou les yeux béants, en impose plus largement à l’Esprit et au Corps ainsi jeté ou projeté d’une dimension à l’autre - cela aussi est à discuter…Peinture Neil Rands: The falling man. Technique mixte sur papier. Années 90. Pp LK/ JLK -

La beauté sur la terre

Carnets de Thierry Vernet

Thierry Vernet s’est éteint au soir du 1er octobre 1993, à l’âge de 66 ans, des suites d’un cancer. Genevois d’origine, le peintre avait vécu à Belleville depuis 1958 avec Floristella Stephani, son épouse, artiste peintre elle aussi. Thierry Vernet avait été le compagnon de route de Nicolas Bouvier durant le long périple que celui-ci évoque dans L’Usage du monde, précisément illustré par Vernet.

A part son œuvre peint, considérable, Thierry Vernet a laissé des carnets, tenus entre sa trente-troisième année et les derniers jours de sa vie, qui constituent une somme de notations souvent pénétrantes sur l’art et la vie.

« La beauté est ce qui abolit le temps »

« Je ne sais pas qui je suis, mais mes tableaux, eux, le savent ».

« Mille distractions nous sollicitent. La radio, le bruit, le cinéma, les journaux Autrefois on devait être face à face avec son démon, on devait patiemment élucider son mystère. Maintenant, vite, entre deux distractions, on doit tout dire, avec brio de chic, faire son œuvre en coup de vent. A moins… à moins de résister aux distractions ».

« L’Art commence quand, après une longue et patiente partie d’échecs, d’un coup de genou sous la table on fait tout valser ».

« D’heureux malgré le doute, arriver à être heureux à cause du doute ».

« Faire la planche sur le fleuve du Temps ».

« C’est dans les larmes qu’on parvient à la géométrie ».

« Aux gens normaux le miracle est interdit ».

« Il suffit de voir qui réussit, et auprès de qui, pour être rassuré et encouragé ».

« Nous vivons, en ce temps, sous la théocratie de l’argent ; et malgré soi on sacrifie de façon permanente à ce culte hideux ».

« D’ailleurs c’est bien simple : ou bien les hommes sont ouverts, autrement dit infinis, ou bien ils sont fermés, finis, et dans ce cas on peut les empiler. Ou en faire n’importe quoi ».

« Nous qui avons une patte restée coincée dans le tiroir de l’adolescence, nous en garderons toujours, sous nos rides, quelque chose ».

« D’abord la sensation est souveraine, ensuite le tableau est souverain. Entre ces deux souveraientés, il y a la révolution ».

« Dieu est éternel, le diable est sempiternel ». « En matière de peinture, la lumière n'a rien à voir avec l’éclairage ».

« En matière de peinture, la lumière n'a rien à voir avec l’éclairage ».

« Quand son corps devient infréquentable, il convient de le servir poliment, juste ce qu’il demande, et de penser à autre chose, avec enthousiasme ».

« Les visages : des ampoules électriques plus ou moins allumées ».

« Les gens de la rue sont des bouteilles, des quilles, les automobiles des savons échappées de mains maladroites ; Dieu que le monde est beau ! »

« Monsieur Pomarède, mon voisin retraité de la rue des Cascades, me voyant porter un châssis, me dit : « Vous faites de la peinture, c’est bien, ça occupe ! »

« Une forme doit avoir les yeux ouverts et le cul fermé ».

« Je me bats, et il est normal qu’à la guerre on prenne des coups ».

« Ajouter ne serait-ce que sur 10cm2 un peu de beauté au monde, ce qui diminuera d’autant et probablement bien plus de sa laideur ».

« Si l’on tue en soi-même l’espérance du Paradis, on n’hérite que de l’Enfer. C’est, me semble-t-il, le choix de notre civilisation ».

« La foi en le vraisemblable ne nous sauvera pas de grand-chose ».

« Votre société s’ingénie à rendre le désespoir attrayant ».

« La mort, ma mort, je veux la faire chier un max à attendre devant ma porte, à piétiner le paillasson. Mais quand il sera manifeste que le temps est venu de la faire entrer, je lui offrirai le thé et la recevrai cordialement ».

« Je suis un chiffon sale présentement dans la machine à laver. Lâche, hypocrite, flagorneur, luxurieux, cédant au moindre zéphyr de mes désirs et tentations diverses, comptant sur un sourire et mes acquiescements pour conquérir quelques cœurs utiles (et cela enfant déjà pour « m’en tirer » !). La machine à laver à de quoi faire. Mieux vaut tard que jamais.

Le 4 septembre 1993, et ce fut sa dernière inscription, Thierry Vernet notait enfin ceci : « Je peins ce que je crois avoir vu. 4/5 de mon élan m’attache à notre vie et à tout ce qu’elle nous donne de merveilleux, mais 1/5 m’attire vers la vie éternelle d’où tant de bras se tendent pour m’accueillir ».À lire aussi: Correspondance des routes croisées, de Nicolas Bouvier et Thierry Vernet (1946-1964), fabuleux "roman" dialogué d'une amitié.

-

Abécédaire romand

Adolphe – On pourrait dire de ce joyau de la littérature d’analyse, d’inspiration protestante et romantique à la fois, qu’il est celui de l’hésitation. Jeune homme de vingt-deux ans, Adolphe s’ennuie dans une petite ville allemande où il rencontre la Polonaise Ellénore, vivant avec un Comte. Adolphe étant devenu son amant, Ellénore se sépare du Comte, mais Adolphe à son tour voudrait se séparer d’Ellénore, sans s’y résoudre. Incertitudes et tourments entretenus tissent un filet où se débat le protagoniste. Benjamin Constant. Adolphe. Livre de poche G/F.

Alectone – Ce récit poétique aux accents nervaliens constitue l’un des joyaux de l’œuvre à la fois brève et cristalline de Crisinel, dont Pierre-Paul Clément rappelle en préface la destinée tragique et le caractère essentiel des écrits, relevant de la catharsis. A l’ensemble des poèmes et des proses lyriques rassemblés en ce volume s’ajoutent quelques variantes, des proses descriptives de ton plus serein, voire léger, ainsi qu’un extrait du Journal de la Métairie. « Je pense à Crisinel avec déchirement », écrivait Edmond Jaloux, « comme à l’un de ceux qui ont le plus souffert de chercher et de connaître le sens allégorique de la vie ». Edmond-Henri Crisinel. Œuvres. L’Age d’Homme. Poche suisse No 8. Aline – Ce premier roman de Ramuz, d’une concision et d’une puissance expressive saisissante, pourrait constituer l’introduction parfaite à la littérature romande du XXe siècle. Emotion, perfection du style, défi au conformisme mortifère, compassion : tout y est. Dans un village vaudois typique, une très jeune fille s’éprend du fils d’un notable, qui l’engrosse et se détourne ensuite d’elle, la poussant au suicide. Avec autant d’acuité sensible que de sensualité, le jeune auteur campe des personnages inoubliables dans un pays poétiquement recrée. C.F. Ramuz. Aline. Grasset, les Cahiers Rouges.

Aline – Ce premier roman de Ramuz, d’une concision et d’une puissance expressive saisissante, pourrait constituer l’introduction parfaite à la littérature romande du XXe siècle. Emotion, perfection du style, défi au conformisme mortifère, compassion : tout y est. Dans un village vaudois typique, une très jeune fille s’éprend du fils d’un notable, qui l’engrosse et se détourne ensuite d’elle, la poussant au suicide. Avec autant d’acuité sensible que de sensualité, le jeune auteur campe des personnages inoubliables dans un pays poétiquement recrée. C.F. Ramuz. Aline. Grasset, les Cahiers Rouges.

L’Amour fantôme – La propension satirique de l’auteur fait florès en ces pages évoquant l’itinéraire initiatique d’un Colin oedipien à outrance dont les tribulations recoupent les expériences « sur soi » de toute une génération. D’un premier séjour en prison (il a fait le fou dans une manif) d’où le tire Maman, à l’amoureuse initiation qui marque sa rencontre avec Rose, fille-fleur se roulant nue dans le sainfoin, avant d’autres étapes de sa réalisation personnelle, de rebirth en séminaire de chanelling, le personnage est joliment épinglé. Jean-Michel Olivier. L’Amour fantôme. L’Age d’Homme, 1999. Arrêts déplacés. – Assez proche des enlumineurs du quotidien américains dont Raymond Carver et Charles Bukowski sont les meilleurs exemples, le poète cristallise ici, à partir d’observations apparemment anodines, de choses vues en scènes vécues dans la rue ou dans l’intimité, les reflets kaléidoscopiques de la réalité contemporaine la plus immédiate, parfois la plus brute. Les mots y retrouvent leur fraîcheur et leur usage primordiaux, tels des objets découverts sous une lumière neuve, et le regard de l’auteur englobe ses semblables dans un climat d’empathie achevant de donner à cette poésie sa beauté et sa justification. Marius Daniel Popescu. Arrêts déplacés. Antipodes, 2005.

Arrêts déplacés. – Assez proche des enlumineurs du quotidien américains dont Raymond Carver et Charles Bukowski sont les meilleurs exemples, le poète cristallise ici, à partir d’observations apparemment anodines, de choses vues en scènes vécues dans la rue ou dans l’intimité, les reflets kaléidoscopiques de la réalité contemporaine la plus immédiate, parfois la plus brute. Les mots y retrouvent leur fraîcheur et leur usage primordiaux, tels des objets découverts sous une lumière neuve, et le regard de l’auteur englobe ses semblables dans un climat d’empathie achevant de donner à cette poésie sa beauté et sa justification. Marius Daniel Popescu. Arrêts déplacés. Antipodes, 2005.

Aujourd’hui je ne vais pas à l’école - L’adjectif est galvaudé, mais c’est bel et bien un livre subversif que ce monologue d’un jeune énergumène en bisbille avec les convictions établies et les idées reçues. Il y a du cabarettiste en ce jongleur de mots et de concepts, décidé à rester sur sa scène privée au lieu de reprendre la comédie de l’Ecole (avant celle de l’Eglise et de l’Etat). A l’école « contre la vie » dont parlait Edmond Gilliard, s’oppose ici la classe buissonnière d’un émule de Roorda. C’est frais et vif, sans une ride vingt ans après... Claude Frochaux. Aujourd’hui je ne vais pas à l’école. L’Age d’Homme, 1986.

Les beaux sentiments – Le suicide d’un de ses élèves et l’abus sexuel subi par un autre marquent l’année du bac de la classe de gymnase du professeur François Aubort, double romanesque de l’auteur qui parvient, en évitant les pièges du témoignage direct ou de l’ouvrage « à thèmes », a construire un roman d’émotion portant à la réflexion sans être désincarné. De fait, tous les personnages en sont vibrants de présence, la force du romancier tenant à restituer la fragilité et le désarroi de jeunes gens – le professeur autant que ses élèves - dont il ressaisit aussi la fraîcheur et la générosité. Jacques-Etienne Bovard, Les beaux sentiments. Campiche, 1998.

Cahier de verdure – La partie la plus accessible de l’œuvre de Philippe Jaccottet, et la plus attachante aussi, relève d’une sorte de carnet poétique continu, d’une semaison à l’autre, dont ce recueil, accordé au cycle des saisons, est une belle illustration. L’apparition en gloire d’un grand cerisier en marque l’ouverture symbolique par-delà laquelle on s’engage Sur les degrés montants de la nature saisie dans son effervescence et sa violence vitale, avant les Eclats d’août et les feux de l’automne préludant à la descente vers les plaines de l’hiver et de l’âge. Philippe Jaccottet. Cahier de verdure. Gallimard, 1990.Les chagrins magnifiques – Plus grave de tonalité qu’Une chambre pleine d’oiseaux, premier recueil des chroniques de l’auteur, cet ensemble de proses reprend les thèmes récurrents du malaise existentiel et de la difficulté de communiquer dans le couple et dans la société, avec un regard plus personnel et nostalgique sur les « légères hypothèses d’enfance », et des inflexions mélancoliques accentuant et poétisant à la fois un sentiment de déréliction quasi omniprésent. Du moins les bonheurs d’écriture, et le ton si particulier du chroniqueur-écrivain valent-ils à ce livre sa vertu paradoxalement tonique. Christophe Gallaz. Les chagrins magnifiques. Zoé Poche, 2005 (1986).

Chambre 112 – Le titre de ce récit autobiographique désigne la chambre de l’hôpital tessinois dans lequel le père de l’auteur a vécu ses derniers jours et qui devient le pivot des allées et venues du narrateur entre la Suisse romande où il accomplit sa carrière d’universitaire distingué et le Tessin plus rugueux de son enfance et de sa langue maternelle, de ses premières racines culturelles et de son Padre padrone en train de passer de l’état de chêne familial à celui de roseau fragile, bientôt arraché par le vent de la destinée. Très juste de ton, et d’une empathie généreuse à l’égard de la petite communauté évoquée, cet hommage au père est à la fois la mise en rapport de deux cultures et de deux époques traversées par l’auteur. Daniel Maggetti. Chambre 112. L’Aire, 1997.

Châteaux en enfance – Premier volet du triptyque romanesque englobant Les esprits de la terre et Le temps des anges, ce roman doux-acide marque aussi l’amorce d’une forme narrative novatrice, instaurant une modulation proustienne de la remémoration. Au gré d’un récit non linéaire, soumis aux associations libres de l’évocation, c’est tout un théâtre de bourgeoisie provinciale qui émerge des brumes du passé, dont les figures goyesques contrastent avec quelques personnages « élus » par la romancière à proportion de leur sensibilité, de leur vulnérabilité ou de leur appartenance à un « ailleurs » poétique. Catherine Colomb. Œuvres complètes. L’Age d’Homme, 1993. Le chêne brûlé – On redécouvre une Suisse souvent insoupçonnées, à tout le moins oubliée de nos jours, dans ce premier récit autobiographique de l’écrivain né en milieu ouvrier, dont la mère et le père s’échinaient à travailler dur sans parvenir à nouer les deux bouts. Sur ce fond d’âpre nécessité qu’adoucissent du moins les sentiments et les valeurs incarnées par les siens, l’auteur raconte, sans sa langue à la fois directe et chantournée, lyrique et rebelle, son parcours de fils de prolétaire accédant à l’université, dont l’engagement communiste lui vaudra l’opprobre. Gaston Cherpillod. Le chêne brûlé. Poche Suisse, 1981.

Le chêne brûlé – On redécouvre une Suisse souvent insoupçonnées, à tout le moins oubliée de nos jours, dans ce premier récit autobiographique de l’écrivain né en milieu ouvrier, dont la mère et le père s’échinaient à travailler dur sans parvenir à nouer les deux bouts. Sur ce fond d’âpre nécessité qu’adoucissent du moins les sentiments et les valeurs incarnées par les siens, l’auteur raconte, sans sa langue à la fois directe et chantournée, lyrique et rebelle, son parcours de fils de prolétaire accédant à l’université, dont l’engagement communiste lui vaudra l’opprobre. Gaston Cherpillod. Le chêne brûlé. Poche Suisse, 1981.

Les circonstances de la vie. – Après les deux premiers romans terriens de Ramuz, celui-ci s’attache à un personnage qui va vivre, à son corps défendant, la mutation de toute une société soudain entraînée dans les mécanismes de l’expansion et de la spéculation, où les affairistes et les arrivistes feront florès. Après un premier mariage malheureux, le notaire Emile Magnenat s’installe en ville afin de satisfaire les ambitions pressantes de la fringante Frieda, qui le pousse à toutes les dépenses avant de le tromper et de l’anéantir. D’une tonalité flaubertienne, ce sombre et poignant roman est tout empreint de la défiance du jeune Ramuz à l’encontre de la ville et d’une société déshumanisée. C.F. Ramuz. Les circonstances de la vie L’Age d’Homme, Poche Suisse No 134.

Comme si je n’avais pas traversé l’été. – C’est là, sans doute, le roman le plus accompli de l’auteur. Il y est question de la peine et de la révolte d’Alia, confrontée en très peu de temps à la mort de son père, puis à celle de son mari et de sa fille aînée, tous deux victimes du cancer. Livre de la déchirure intime et du scandale de la mort frappant la jeunesse, ressentie comme absolument injuste par la mère qui a porté l'enfant pour qu'il vive et lui survive, ce roman est aussi, à l'inverse, un livre de l'alliance des vivants entre eux et du dialogue perpétué avec ceux qui leur ont été enlevés. Janine Massard. Comme si je n’avais pas traversé l’été. L’Aire, 1998.La complainte de l’idiot – On se régale à la lecture de ce livre ludique et foisonnant autant pour l'originalité de sa vision - apparemment dégagée de tout réalisme et renvoyant cependant à notre monde avec une verve critique réjouissante - que pour l'éclat et les chatoiements de son écriture, jamais aussi libre et inventive. Rappelant la douce dinguerie hyperlucide d'un Robert Walser, et d'abord parce qu'il se passe dans un « débarras à enfants » assez semblable au fameux Institut Benjamenta, ce roman évoque également la figure tutélaire de Cendrars par ses dérives épiques, le goût du conte qui s'y déploie et sa faconde verbale. Michel Layaz. La joyeuse complainte de l’idiot. Zoé, 2003.

Les désemparés – Oscillant entre le Valais de bois et certaine Suisse sauvage auxquels on le sent également attaché par ses fibres ataviques, et sa culture plus cérébrale et policée d’universitaire bon teint, l’auteur cisèle, en premier lieu, une dizaine de portraits fort expressifs de Sans voix, évoquant les errants et autres humiliés rejetés dans les marges de la course à la réussite. La découverte du livre et de l’écriture nourrit ensuite Beaux parleurs, alors que Tombés du ciel étend le champ du voyage de l’auteur, qu’on retrouve skis aux pieds dans la dernière variation jouant sur une rumination de randonneur à caractère politique... Jérôme Meizoz. Les désemparés. Zoé, 2005.

Les désemparés – Oscillant entre le Valais de bois et certaine Suisse sauvage auxquels on le sent également attaché par ses fibres ataviques, et sa culture plus cérébrale et policée d’universitaire bon teint, l’auteur cisèle, en premier lieu, une dizaine de portraits fort expressifs de Sans voix, évoquant les errants et autres humiliés rejetés dans les marges de la course à la réussite. La découverte du livre et de l’écriture nourrit ensuite Beaux parleurs, alors que Tombés du ciel étend le champ du voyage de l’auteur, qu’on retrouve skis aux pieds dans la dernière variation jouant sur une rumination de randonneur à caractère politique... Jérôme Meizoz. Les désemparés. Zoé, 2005.

Le désir de Dieu – D’emblée l’auteur se dit « plein de Dieu » dans ce livre reprenant en fugues et variations les thèmes fondamentaux de son œuvre, à savoir : l’étonnement primordial d’être au monde et la découverte de la poésie, l’intuition précoce de la mort et son expérience tragique au suicide du père, le vertige du sexe et ses turbulences contradictoires, la fascination pour le vide qui serait à la fois une plénitude à la manière extrême-orientale, le miel du monde et ses infinies modulations, le rêve du monumentum artistique cher à Flaubert et la conscience de sa vanité sous le ciel métaphysique. Or il y a, dans ce livre de pure prose, une liberté et une qualité de style qui en font l’un des meilleurs ouvrages de son auteur. Jacques Chessex. Le désir de Dieu. Grasset, 2005.

Le dessert indien – La tonalité qui marque les treize nouvelles de ce recueil, mélange d’épicurisme souriant et de désenchantement indulgent, de flegme frotté de cynisme et de bonhomie frottée d’expérience, relève de la culture anglo-saxonne plus que de la tradition romande, du côté de Somerset Maugham. De la nouvelle policière à la gourmandise érotique, en passant par la rêverie méditative d’Un instant d’éternité, évoquant Barbey d’Aurevilly, le récit fantastique ou la satire, l’auteur excelle à tout coup, en dépassant pourtant l’exercice de style par un vrai bonheur d’écriture et de narration. Marc Lacaze. Le dessert indien. Seuil, 1996.

Le dixième ciel – Comment concilier foi et raison, vérité révélée et connaissance scientifique ? Telle est l’un des questions posées par ce vaste roman au formidable générique, puisque Pic de la Mirandole, le protagoniste, y fréquente Laurent de Médicis ou Marsile Ficin, dans la Florence brillantissime du Quattrocento où apparaissent également le jeune Michel-Ange, Sandro Botticelli ou Savonarole, notamment. Plus que le pittoresque du roman historique, somptueux au demeurant, c’est l’enjeu du débat d’avenir qui nous captive ici, incarné par de beaux personnages. Etienne Barilier. Le Dixième ciel. Julliard/L’Age d’Homme, 1986.

Le droit de mal écrire. – Dans sa fameuse Lettre à Bernard Grasset, Ramuz a magistralement traité le problème des relations liant la Suisse romande à Paris et, plus précisément, les langues périphériques de la francophonie au « bon français ». D’un Rousseau, qui revendiquait la spécificité culturelle et morale du parler romand, tout en s’exprimant en français classique, à un Töpffer émaillant volontiers son écriture de localismes à coloration helvétistes, et jusqu’aux auteurs d’aujourd’hui, le rapport entre la littérature romande et la France reste ambigu, rarement simple. Jérôme Meizoz. Le droit de « mal écrire », Quand les auteurs romands déjouent le « français de Paris ». Zoé, 1998.

Eloge du migrant. – Quelque peu rugueux au premier abord, ce premier livre d’un fils d’immigré en impose bientôt par la justesse de son ton et l’originalité de son écriture, incorporant ici et là des tournures italianisantes qui tiennent lieu d’accent au protagoniste, saisonnier italien se racontant sans trémolos. « Murateur » de métier, il se dit « de rue et d’errance solidaire », non tant « de revendication » que « de fidélité », avec un double sentiment d’être exclu et de participer à la fraternité des matinaux. Il y de l’héritage de Pavese dans cette belle méditation poétique. Adrien Pasquali. Eloge du migrant. L’Aire, 1989.L’enfant secret - Les destinées croisées des aïeux de l’auteur, de la Côte vaudoise à l’Italie de Mussolini, et l’Histoire dramatique du siècle, se vivifient dans cette autofiction constituant sans doute l’un des plus beaux livres de l’auteur. Les personnages d’Emilie et Julien, qui vivent sur les bords du Léman, et le couple formé par Nora et Antonio, assistant (et participant, puisque Antonio est le photographe attitré du Duce) à la montée du fascisme en Italie, constituent le cercle familial multiculturel dans lequel va grandir l’enfant, dont la mémoire restituera ce microcosme si caractéristique de notre pays. Jean-Michel Olivier. L’enfant secret. L’Age d’Homme, 2003.

L’enfant triste. – On retrouve, une génération plus tard, la douloureuse grisaille des Circonstance de la vie, sur fond d’aigre puritanisme, dans ce récit d’une enfance marquée à la fois par le désamour des parents du protagoniste, et par les avanies subies au Collège, où le goût manifesté par le garçon pour un Baudelaire, notamment, est assimilé à un dévoiement. Du moins une tante bonne, à la montagne, va-t-elle donner une autre image de la vie, plus ouverte et généreuse, au narrateur de ce livre d’autant plus marquant qu’il s’en tient aux faits, sans pathos. Michel Campiche. L’enfant triste. L’Aire, 1980.L’été des Sept-Dormants. – Relevant à la fois de l’exorcisme autobiographique, du roman symphonique et du testament spirituel, ce livre allie, étrangement, les fantasmes obsessionnels et presque maniaque, dans leur expression, d’un esthète amoureux des éphèbes, et la ressaisie magistrale, poétique et religieuse la fois, de quelques destinées réunies dans le creuset existentiel et affectif d’un institut de jeunes gens tenu par une maîtresse femme, Maria Laach, et son pittoresque époux. Roman de l’apprentissage à l’ample mouvement de fleuve, ce livre majestueux laisse en mémoire un double souvenir de fraîcheur juvénile et de lancinante mélancolie. Jacques Mercanton. L’Eté des Sept-Dormants, Galland 1974. Réédition en Poche Suisse, Nos 9 et 10.

Ce qui reste de Katharina. – De la misère morale en famille bourgeoise pourrait être le sous-titre de ce roman courant à travers trois générations et constituant un aperçu mordant de l’évolution des mœurs au XXe siècle. Au lendemain de la mort de son fils quinquagénaire, Katharina se repasse le film de sa vie et en établit le bilan, marqué par maints sacrifices sur l’autel de la vie conjugale et de la maternité. Rien pourtant du réquisitoire féministe unilatéral dans ce récit d’une vie gâchée où la complexité humaine est abordée avec empathie. Janine Massard. Ce qui reste de Katharina. L’Aire, 1997.

L’essaim d’or. – Amateur de bonnes choses, à tous les sens de l’expression, l’auteur, ancien bibliothécaire municipal en chef, et fomentateur à ce titre d’une phénoménale collection de bandes dessinées, est également un prosateur gourmand capable de faire partager ses goûts, comme celui du flan caramel, dit ici « mets de fête ». Excellant dans l’évocation ludique ou cocasse (son éloge de la vache ou sa célébration de la poussière de bouquins), cet arpenteur des sentiers écartés de la littérature ajoute, de surcroît, une touche d’humour à notre littérature si souvent si grave… Pierre-Yves Lador. L’essaim d’or. L’Aire, 1998.

Le désarroi – Issu d’une génération héritière de la faillite des idéologies, le protagoniste rompt avec sa vie confinée d’étudiant en lettres à la suite des mises en garde d’un de ses profs vitupérant la standardisation et la déshumanisation de la société. « Confronté à une existence que je ne savais plus comment empoigner, je me sentais usé » remarque-t-il à l’instant où il arrive, après un long voyage, dans un monastère qu’on suppose au Mont Athos, où il chemine sur les traces d’un certain Alexandre, mi-héros mi-ascète en lequel il espère trouver un modèle existentiel. René Zahnd. Le désarroi. L’Aire, 1990. La fourmi rouge. – Une très bonne introduction se trouve ménagée ici à l’œuvre de Charles-Albert Cingria, tant par la qualité et la diversité représentative des textes réunis, que par la très éclairante préface de Pierre-Olivier Walzer, pour lequel la promenade avec Charles-Albert « est une perpétuelle réconciliation avec l‘univers ». Tous les registres du génial écrivain sont illustrés ici, de la déambulation quotidienne (Le seize juillet) à la plus sublime méditation poético-métaphysique (Le canal exutoire), en passant par le dialogue fantaisiste (Grand questionnaire), l’essai de définition d’un habitus humain (L’eau de la dixième milliaire « autour» de Rome) ou l’érudition joyeuse (Musiques et langue romane en pays romand). Un constant émerveillement, accordé à une écriture sans pareille. Charles-Albert Cingria. La Fourmi rouge et autres textes. L’Age d’Homme, Poche Suisse No 1.

La fourmi rouge. – Une très bonne introduction se trouve ménagée ici à l’œuvre de Charles-Albert Cingria, tant par la qualité et la diversité représentative des textes réunis, que par la très éclairante préface de Pierre-Olivier Walzer, pour lequel la promenade avec Charles-Albert « est une perpétuelle réconciliation avec l‘univers ». Tous les registres du génial écrivain sont illustrés ici, de la déambulation quotidienne (Le seize juillet) à la plus sublime méditation poético-métaphysique (Le canal exutoire), en passant par le dialogue fantaisiste (Grand questionnaire), l’essai de définition d’un habitus humain (L’eau de la dixième milliaire « autour» de Rome) ou l’érudition joyeuse (Musiques et langue romane en pays romand). Un constant émerveillement, accordé à une écriture sans pareille. Charles-Albert Cingria. La Fourmi rouge et autres textes. L’Age d’Homme, Poche Suisse No 1.

La gazelle tartare. – Dernière en date de ses autofictions, ce livre d’Asa Lanova est aussi le plus vibrant d’émotion et le mieux enraciné dans le sol natal de la romancière lausannoise, le plus accompli aussi du point de vue littéraire. Un premier amour, dont la fin prématurée coïncide avec le renoncement à une prometteuse carrière de ballerine, et la mort de la mère de la protagoniste, constituent les deux pôles sensibles de cette remémoration où l’enfance et ses magies, une angoisse maladive et le recours à l’exorcisme des mots, se conjuguent pour rendre le « son » unique d’une vie ressaisie par l’écriture. Asa Lanova. La gazelle tartare. Campiche, 2004. Le Harem en péril. – Conteur savoureux, mais développant aussi de féroces observations sur la société dont il est issu, et notamment sur la condition de la femme et la régression obscurantiste, l’écrivain tunisien établi en pays de Vaud, après trois premiers romans, continue de nous captiver avec dix nouvelles également marquées au sceau de la vitalité et de l’authenticité, à commencer par l’insoutenable premier récit (La viande morte) des atroces souffrances endurées par Selma, atteinte d’une tumeur et que les siens accusent d’avoir « fauté » parce que son ventre gonfle. Un étonnant mélange de verve caustique et de compassion. Rafik Ben Salah. Le Harem en péril. L’Age d’Homme, 1999.

Le Harem en péril. – Conteur savoureux, mais développant aussi de féroces observations sur la société dont il est issu, et notamment sur la condition de la femme et la régression obscurantiste, l’écrivain tunisien établi en pays de Vaud, après trois premiers romans, continue de nous captiver avec dix nouvelles également marquées au sceau de la vitalité et de l’authenticité, à commencer par l’insoutenable premier récit (La viande morte) des atroces souffrances endurées par Selma, atteinte d’une tumeur et que les siens accusent d’avoir « fauté » parce que son ventre gonfle. Un étonnant mélange de verve caustique et de compassion. Rafik Ben Salah. Le Harem en péril. L’Age d’Homme, 1999.

L’Homme seul. – Soliloque effréné non moins que stimulant, ce livre a les qualités et les limites de la recherche autodidacte, à la fois passionnant par ses observations et discutable dans ses conclusions, à commencer par celle qui conclut à l’extinction de la culture occidentale dans les années 1960… Matérialiste anarchisant, l’auteur réduit l’histoire de la culture à une suite de déterminations où le rôle de la géographie se trouve revalorisé par rapport à l’analyse historico-économique des marxistes. Sans aucune référence indiquée, mais brassant d’innombrables lectures, cette somme hyper-subjective et péremptoire est marquée par un souffle et un ton uniques. Claude Frochaux. L’Homme seul. L’Age d’Homme. Poche Suisse No 194-195.

Humour. – Tenant à la fois du journal de bord personnel et de l’essai biographique, ce livre est l’une des plus belles illustrations de la pratique singulière de l’auteur, consistant à imbriquer des dessins et des aquarelles dans le corps de son texte. En l’occurrence, celui-ci place la (re)découverte de Joyce, dont la vie se trouve racontée au fil d’un journal imaginaire, sous le signe de la passion juvénile de Pajak et de son ami Yves Tenret, protagonistes d’une histoire se donnant comme en miroir, en résonance à la biographie du génial Irlandais. Frédéric Pajak (avec Yves Tenret) Humour. Une biographie de James Joyce. PUF, 2001. L’intérieur du pays – Sensible au génie des lieux, qu’il restitue par le truchement d’images aussi limpides qu’évocatrices, gardant toujours un nimbe de mystère, le poète, passant d’abord par La porte d’à côté pour une suite d’aquarelles lausannoises de bonne venue, entreprend ensuite un voyage en zigzags qui le conduit à travers la Suisse débonnaire de Töpffer en passant par quelques hauts lieux de culture gardant en mémoire le passage de Nietzsche (à Sils-Maris), Jouve (au val Fex) ou Rilke (à Soglio), sans que la référence littéraire n’alourdisse jamais le propos, le voyage se poursuivant de lumières en mélodies, à fleur de sensations bien lestées par les mots. Pierre-Alain Tâche. L’intérieur du pays. L’Age d’Homme, Poche Suisse No 205.

L’intérieur du pays – Sensible au génie des lieux, qu’il restitue par le truchement d’images aussi limpides qu’évocatrices, gardant toujours un nimbe de mystère, le poète, passant d’abord par La porte d’à côté pour une suite d’aquarelles lausannoises de bonne venue, entreprend ensuite un voyage en zigzags qui le conduit à travers la Suisse débonnaire de Töpffer en passant par quelques hauts lieux de culture gardant en mémoire le passage de Nietzsche (à Sils-Maris), Jouve (au val Fex) ou Rilke (à Soglio), sans que la référence littéraire n’alourdisse jamais le propos, le voyage se poursuivant de lumières en mélodies, à fleur de sensations bien lestées par les mots. Pierre-Alain Tâche. L’intérieur du pays. L’Age d’Homme, Poche Suisse No 205.

Jean-Luc persécuté. – Deuxième roman du jeune Ramuz, cette tragédie montagnarde donne un grand frère farouche à la petite Aline en la personne de Jean-Luc Robille, incessamment humilié par une épouse sensuelle et mauvaise, Christine de son prénom. Type de l’homme simple et droit, le protagoniste découvre les traces de l’adultère dès la fameuse scène première, préludant à tous ses malheurs et à ceux de l’enfant du couple. Le roman, portrait aussi d’un village de montagne, évoque une pyrogravure expressionniste, où la noblesse de cœur de Jean-Luc et la vilenie de ceux qui l’entourent forment un contraste significatif. C.F. Ramuz. Jean-Luc persécuté. L’Age d’Homme, Poche Suisse No 25.

Je dis tue à tous ceux que j’aime – Après avoir abordé les genres les plus divers, de la science fiction au roman historique, l’auteur lausannois touche ici au symbolisme fantastique autant qu’à l’érotisme homosexuel, dans un roman évoquant les nouvelles de Kafka ou la littérature latino-américaine. Le protagoniste, représentant banal de son état, échoue dans une ville paraissant soudain coupée du temps et du monde ordinaire, où la rencontre d’un jeune homme vaguement angélique, en dépit de conduites sordides, achève de le déstabiliser. Surtout intéressant par son atmosphère, ce roman est d’un conteur avéré. Olivier Sillig. Je dis tue à tous ceux que j’aime. H&O, 2005.

Jette ton pain. – « Je ne suis qu’une vieille orpheline à la recherche de trésors perdus », écrivait Alice Rivaz dans Comptez vos jours, et l’aveu pourrait être aussi celui de Christine Grave, à cela près que cette quinquagénaire est encore en charge de sa mère impotente, qui ne manque de lui rappeler combien elle s’est elle-même « sacrifiée ». Bilan d’une existence de femme souvent « empêchée » dans ses aspirations personnelles, ce roman proche de l’autofiction est à la fois marqué par l’effort d’émancipation et le pari créateur sur lequel s’ouvre sa dernière partie. Alice Rivaz, Jette ton pain, Gallimard/Galland, 1979.

Jonas – Roman de l’alcool et des bilans de la cinquantaine, cette autofiction – l’une des plus fortes de l’auteur – évoque le retour, à Fribourg où il a passé le début de sa jeunesse, de Jonas Carex en quête d’un refuge momentané dans le ventre de la baleine aux souvenirs. De fait, c’est en ces lieux qu’il a vécu le plus intensément, à l’âge des grandes questions et d’un amour qu’il va retrouver avec un mélange de tendresse et de désarroi, qui le confrontera plus durement encore à son naufrage personnel. Jacques Chessex. Jonas. Grasset, 1987.Journal intime – Parangon du genre, ce monument de l’introspection ne se borne pas, loin s’en faut, à la rumination stérile d’un professeur esseulé et velléitaire, mais constitue la chronique extrêmement variée d’une fin de siècle genevoise, vue par un écrivain aussi ouvert à la culture européenne qu’à la nature, à la philosophie et aux nouvelles doctrines sociales, au milieu littéraire local ou parisien. Lecteur et promeneur infatigable, Amiel est surtout un prosateur d’une merveilleuse porosité, du moins quand il échappe au ressassement quotidien et à l’autoflagellation. Ses paysages, ses portraits (notamment de femmes) et ses réflexions de toutes espèces constituent un inépuisable trésor. Henri-Frédéric Amiel. Journal intime, L’Age d’Homme, 12 volumes.

Kriegspiel – A la tête d’une escouade de dragons à l’ancienne, le capitaine Pavel Takac donne l’assaut à une formation de tanks, dont il ressortira seul vivant, témoignant du sacrifice des hommes tombés à ce qu’on pouvait dire encore le champ d’honneur, et faisant revivre l’événement avec panache, mais non sans mélancolie. Le ton et la manière, autant que la vigueur de ce roman sont assez rares en Suisse romande, et c’est en effet un captivant roman d’aventures que cet ouvrage à valeur, aussi, de réflexion sur la guerre et sur le sacrifice des héros, chair à canon de la Realpolitik. Jacques-Michel Pittier. Kriegspiel ou le jeu de la guerre. L’Age d’Homme, 1982,

Les larmes de ma mère - Récit mimétique d'une libération, Les Larmes de ma Mère représente, malgré quelques relents de lyrisme adolescent, un travail de fiction qui dégage ce livre de ce qu'il pourrait avoir d'anecdotique ou de nombriliste. La démarche de Michel Layaz se fonde sur une implication vivante, vécue par le truchement d’une langue qui restitue, dans leurs nuances, tous les désarrois, les humiliations, les infimes mais cuisante blessures, comme aussi les effusions, les petits bonheurs, les premiers troubles sensuels, les échappées dans le sillage d'un magicien ou d'une femme bien en chair, les premiers refus aussi et les premières prises de conscience personnelles. Michel Layaz. Les Larmes de ma mère, Editions Zoé, 2002

Laura – Deuxième roman de l’auteur lausannois, ce livre étincelant concentre les thèmes à venir de l’œuvre, partagée entre une interrogation sur le sens de l’art dans le monde contemporain et la modulation des passions humaines. Dans le décor hautement symbolique de Venise, le protagoniste, jeune artiste peintre cheminant aux frontières du nihilisme métaphysique, aime et fait souffrir Laura que résument les « gestes de la vie ». Limpide et dense, ce roman a conservé sa vibration tendue et sa beauté. Etienne Barilier. Laura. L’Age d’Homme, Poche suisse No 82.

La Malvivante. - Dans son chalet en banlieue du Clos, Tosca remâche sa révolte en observant les gens du quartier au moyen de ses jumelles. Malheureuse en ses premières amours, cette fille d’immigré italien et de Vaudoise terre à terre, mariée à un ouvrier résigné à son sort, est en outre rejetée par ses enfants. Au bord de la rupture psychique et du suicide, Tosca n’en témoigne pas moins d’une vive lucidité sur le monde médiocre qui l‘entoure, où les « petites gens » montrent parfois le plus de grandeur inaperçue. Mireille Kuttel, La Malvivante. L’Age d’Homme, Poche Suisse No 37.

Le marcheur illimité. – Intéressant par l’allant de son écriture et l’observation des « premiers plans » que lui ménage la marche, Ellenberger le farouche n’a rien du sémillant randonneur à la manière de Töpffer, ni non plus du « performeur » à celle de Daniel de Roulet : il marche à en crever à ce qu’il semble et, de fait, cela devient un récit plein de vie que cette suite d’évocations de longues trottes le long du Doubs ou du Rhône, en Crète ou dans les rues de Paris, lézardant quelque temps au Luxembourg puis se remettant en route du Quartier latin à Saint Germain-en-Laye… Pierre-Laurent Ellenberger. Le marcheur illimité. L’Aire, 1999.Le miel du lac. – En chroniqueur pratiquant un type d’observation et une langue imagée à la Vialatte, son maître avéré, l’auteur évoque, dans cette manière de d’autoportrait étoilé, son passé de gosse levantin aux souvenirs d’enfance à la fois pittoresques et parfois douloureux. Rompant avec le tout-venant du journalisme, il enlumine, avec un mélange de candeur blessée et d’humour souvent cocasse, les heures riches de ses flâneries et de ses rencontres, dans ce pays de Vaud qui est devenu sa terre d’adoption. Gilbert Salem. Le miel du lac. Campiche, 1998.

Mille-feuilles. – En trois volumes très élégants et illustrés avec beaucoup de goût, ce recueil de proses et d’articles, plus encore que les romans autobiographiques de l’auteur, constitue le « trésor » de l’auteur délicieux d’Italiques (L’Age d’Homme, 1969), capable de parler de la peinture de James Ensor ou d’une visite à Gustave Roud, de Picasso en Avignon ou de « Fribourg-la-romaine », du Paradou des Bille ou de la mort de Léautaud avec la même fine justesse et avec le même bonheur. Comme dans Le soleil sur Aubrac (Grasset, 1986), le grappilleur déploie, en ces pages étincelantes, une constante faculté de transmutation. Georges Borgeaud. Milles Feuilles I, II, III. La Bibliothèque des Arts, 1997.

Mon bon ami – L’auteur de ce savoureux recueil de proses, dont le texte intitulé Merveilles indique bien l’orientation et la tournure, se nourrit de tout, circulant de par le monde comme l’enfant au tricycle ou son grand frère en aile delta. De l’oiseau witcha (une sorte de merle blanc) elle dit : « Le merle avait un regard de comptable, de notaire, d’inspecteur, de soliste ». Avec la même alacrité joyeuse et le même bonheur d’expression évoquant tour à tour Vialatte et Cingria, elle parle indifféremment de Lawrence Durrell et de Marco Polo, de sa peur du noir et d’un mazot sur la montagne, des Rolling Stones copulant dans leur jet rivé ou d’une humble vieille dame corse, sans oublier l’âme soeur qui donne son nom au titre du livre… Corinne Desarzens. Mon bon ami. L’Aire, 122p.

Monument à F.B. – Sur le ton apparemment détaché du dandy, ce récit de pure émotion, dont les mouvements de la narration reproduisent les tâtons, hésitations et autres retours amont, digressions ou subites illuminations, tient à la fois de la remémoration sentimentale et de l’exorcisme. Il y est question de la liaison d’un homme marqué par « la saloperie d’usure de la vie quotidienne », auprès duquel F.B., malmenée en ses jeunes années, cherche refuge, pour le faire souffrir à son tour. Du moins cette femme-enfant laisse-t-elle une trace indélébile de « pureté inaliénable ». Roger-Jean Ségalat. Monument à F.B. Hachette-Littérature, 1978.Mortelle maladie - D’une voix encore fragile, mais chaleureuse, nouée par la souffrance, l’auteur exprime à la fois sa révolte contre le mal qui la ronge et contre la société des hommes, où la femme est parfois encore une esclave. La première partie du livre est attente de l’enfant, d’abord intrus, puis vie désirée, jusqu’au jour de l’accident qui laisse la mère de nouveau seule dans le monde des survivants, contrainte de s’inventer de nouvelles raisons de vivre. Mère frustrée, la narratrice devient femme-écrivain tentant d’assumer le sort de ses semblables, en racontant notamment le calvaire d’Annunziata, la mère italienne, pour donner à son propre drame une résonance plus universelle. Anne Cuneo. Mortelle maladie. En Campoche, 2005.

Nains de jardin. – La verve satirique qui se déploie dans ce recueil de nouvelles, dont le succès populaire n’a pas faibli depuis sa parution, s’applique à toute une Suisse moyenne déjà brocardée par un Hugo Loetscher, un Emil ou une Zouc. L’homme aux nains de jardin vit dans une petite maison à soi ou en villa mitoyenne, au milieu d’un univers propre-en-ordre et censé le rester, qu’un rien suffit pourtant à troubler, suscitant alors une vraie fièvre sécuritaire. Multipliant les scènes significatives, l’auteur brosse un portrait-charge de groupe non dénué de malice amicale. Jacques-Etienne Bovard. Nains de jardin. Campoche, 2004.

Ni les ailes ni le bec – Mélange d’humour mordant et de tendresse latente, ce premier recueil de l’auteur constitue, en dix-huit nouvelles, un patchwork attachant et vif, à l’image de la jeunesse qu’il décrit et dont il procède aussi bien. Des rêves de la femme de ménage espagnole compulsant son roman-photo, dans Conchita, à l’évocation de jeunes gens incapables d’apprécier tout ce qui leur est donné, dans Vous les enfants des hautes Villes, le nouvelliste restitue de brèves tranches de vie à valeur parfois significative. François Conod. Ni les ailes ni le bec. Campiche, 1987.

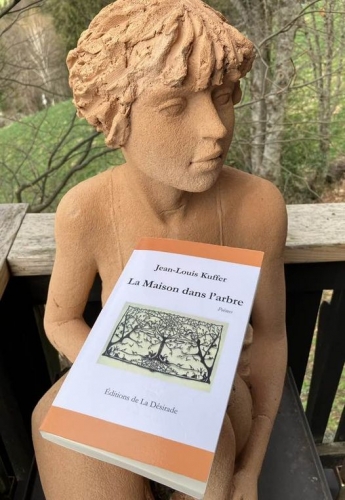

Le pain de coucou. – Plus encore qu’un kaléidoscope de souvenirs d’enfance puisant à la double source de l’univers alémanique du Grossvater et du quartier lausannois des jeunes années de l’auteur, ce livre restitue les premiers émerveillements de celui-ci à la découverte conjointe des choses et des mots. Dans un climat mêlé de tendresse et d’humour, les séquences de cette remémoration évoquent le monde d’une modeste tribu familiale assez typique de la Suisse des années 50, avec ses figures et ses emblèmes dont le relief s’accentue par le double jeu de la distance temporelle et du verbe poétique. Jean-Louis Kuffer. Le pain de coucou. L’Age d’Homme, Poche Suisse No 44.

Passion. – La beauté et la hideur cohabitent dans ce roman glacial et brûlant à la fois, où s’opposent aussi bien deux univers, de la stérilité et de la création, de l’amour-passion et de la vie par procuration d’un maniaque solitaire. Pierre X., « homme sans passion », le type du quidam sans qualités, vit comme greffé au jeune couple que forment la danseuse Maria F. et le pianiste Frédéric Z., qu’il épie avec des moyens de plus en plus sophistiqués et dont il consigne l’évolution de la relation dans son journal, lequel constitue le roman lui-même, l’un des plus saisissants de l’auteur lausannois. Etienne Barilier. Passion. L’Age d’Homme, Poche suisse No 7.

Les passions partagées. – Sur la base de carnets tenus quotidiennement et de notes fixant chaque nouvelle découverte, l’auteur recompose une chronique kaléidoscopique à valeur de « lecture du monde » où alternent aussi rencontres, voyages et autres expériences personnelles formatrices. Vingt ans (1973-1992) de vie littéraire en Suisse romande, des balades en Toscane ou en Andalousie, la découverte des Etats-Unis et du Japon, l’amitié et l’amour, la naissance d’un enfant et l’arrachement aux êtres aimés constituent la trame de l’ouvrage. Jean-Louis Kuffer. Les Passions partagées. Campiche 2005.

Le pays de Carole. – Peu de romans romands témoignent, mieux que ceux de cet auteur, de l’état et de l’évolution des mentalités et des moeurs dans notre pays, ici dans la rupture de continuité de la séculaire vie paysanne et dans le vacillement généralisé des relations de couples, notamment entre la trentième et la quarantième années. La crise vécue ici par Paul, homme au foyer qui se découvre une passion pour la photographie, et Carole que suroccupe sa carrière de médecin, aboutit à une nouvelle forme de liberté qui accentue par contraste, les médiocres accommodements où trop de vies s’enlisent. Avec autant de lucidité que d’empathie, Bovard campe des personnages vivants et attachants. Jacques-Etienne Bovard. Le pays de Carole. Campiche, 2002.

Prendre d’aimer – Fuyant la disette qui sévit en Valais, Séverine cherche ailleurs de quoi vivre, des bains de Loèche à Lausanne et Fribourg en passant par Villeneuve, découvrant le pays en ces années 1820, et multipliant les rencontres également significatives pour le lecteur. La fresque d’époque, nourrie par une documentation précise, est rehaussée par une écriture également marquée par le souci de reconstitution, mais sans artifice pour autant, savoureuse et sympathique autant que le portrait de la protagoniste. Gisèle Ansorge. Prendre d’aimer. Campiche, 1988.Un prince perdu. – Tenant à la fois du conte épique et du roman en prise directe avec les tribulations du monde contemporain, ce roman évoque fortement les destinées de l’Afghanistan, que l’auteur connaît bien pour y avoir été délégué du CICR, sans que le pays ne soit jamais nommé. Le jeune Jahan, unique rescapé du massacre de la famille royale du Karaba, entreprend le récit de sa vie à l’initiative de son ami portugais Jorge, afin de laisser témoignage et d’affirmer une identité remise en cause. A la fois tendre et amer, pétri d’humanité et impressionnant par ses évocations de la nature et du chaos de la guerre civile, ce livre est de ceux qui marquent. Jean-François Sonnay. Un prince perdu. Campiche, 1999.

Rapport aux bêtes. – Dès les premières pages de ce roman se révèle un talent singulier, tant par le choix singulier des mots que par les rythmes, la couleur, le modelé, la pâte du langage. Si la voix de la romancière manifeste aussitôt une indéniable originalité, cela ne va pas sans sophistication de style tournant, parfois, au maniérisme. Le fait est d’autant plus gênant que le livre est censé représenter l’existence d’un paysan de montagne et ses rapports avec sa jeune femme Vulve, son valet de ferme portugais et ses vaches. Noëlle Revaz. Rapport aux bêtes. Gallimard, 2002.

Le rendez-vous de Thessalonique. – Ce premier livre de l’auteur fixe d’emblée un espace romanesque et développe, au fil d’une écriture précise, concrète et rapide le récit des désarrois d’un quadragénaire, architecte de son état, dont la disparition soudaine de son meilleur ami exacerbe sa propre remise en question. Voyage vers soi-même recoupant l’errance des damnés de la terre, ce périple surtout existentiel ressaisit les rejets et autres tâtons d’une génération en perte de repères, dans un roman qui a valeur à la fois de symptôme et de fondation personnelle. Nicolas Verdan Le rendez-vous de Thessalonique. Campiche, 2005.

Le roseau pensotant – L’humour palliant la bêtise, l’esprit grégaire et pédant ou le conformisme du bourgeois encaqué dans ses préjugés, est la marque du ton et du style de Roorda, pédagogue et chroniqueur dont les titres de quelques œuvres sont assez explicites, à commencer par Le débourrage de crâne est-il possible ? ou Le pédagogue n’aime pas les enfants… Plus que tel ou tel essai séparé, c’est l’ensemble des Œuvres de Roorda, réunies en deux volumes, qu’il faut recommander à l’amateur de vues originales et roboratives, marquées du sceau d’un sens commun authentiquement démocrate et vivifiant. Henri Roorda. Œuvres, 2 vol. L’Age d’Homme, 1970.

Les sept vies de Louise Croisier née Moraz. – Mémorialiste patiemment documentée de ses familles paternelle et maternelle, Suzanne Deriex s’attache ici à la peinture d’une tribu vigneronne à Lavaux, dès la fin du XIXe siècle et sur une durée avoisinant le siècle, où s’entremêlent les tribulations personnelles de la protagoniste, Louise Moraz devenue Croisier, les multiples petites histoires de famille et les grands événements des époques successives. Portrait d’une femme et des siens, l’ouvrage fait également figure de chronique document la vie et les mentalités en mutation d’une région. Suzanne Deriex. Les sept vies de Louise Croisier née Moraz. L’aire, 1986. Poche Suisse, Nos 105-106.Le sourire de Mickey – Il y a quelque chose de panique dans le regard que l’auteur promène sur nos semblables plus ou moins empêtrés dans les embrouilles de la société contemporaine, où les modèles du battant et de la superwoman font figure de référence. Les personnages décrits dans ces nouvelles peinent à telle identification, à moins de s’aliéner comme ce couple pour lequel la naissance d’un enfant fait figure de péripétie « non appropriée ». Observateur redoutable des tics de comporteent ou de langage, dans la parenté d’un Michel Houellebecq, Antonin Moeri excelle à ressaisir, sous forme narraative, les névroses et les psychoses de l’homme actuel, sans trop le caricaturer. Antonin Moeri, Le Sourire de Mickey. Campiche, 2003.

La Suisse romande au cap du XXe siècle. – Le gai savoir a trouvé, en Alfred Berchtold, son plus généreux représentant helvétique, dont cette somme (avant une fresque consacrée à la civilisation bâloise et un livre exhaustif sur Guillaume Tell) est la première, éclatante illustration. Des sources protestantes, essentielles dans ce pays, à l’émergence de l’helvétisme, marqué par les courants romantiques européens, et jusqu’au tournant fondateur des Cahiers vaudois, l’historien se fait tour é tour conteur et critique littéraire pénétrant. Jamais sec ou pédant, ce livre aux synthèses magistrales et aux inoubliables portraits n’a pas pris une ride ! Alfred Berchtold. La Suisse romande au cap du XXe siècle. Payot, 1964.

Les Têtes – Ce pourrait n’être qu’une galerie de portraits littéraires, alors que l’art du prosateur à son extrême pointe, et la matière physique et psychique brassée font de cette suite de figures une admirable danse des vifs. D’un Henry Miller juste entrevu dans un café parisien, avec son museau de loup, au souvenir recomposé de Charles-Albert Cingria se relevant d’une chute en vélocipède, le front tatoué de bitume, l’auteur s’éloigne le plus souvent de la chose vue ou de l’anecdote contenue pour restituer chaque personnalité en vérité plus qu’en légende, sans se priver pour autant de l’invention révélatrice. Aux magnifiques évocations d’écrivains encore vivants (François Nourissier ou Maurice Chappaz) font pendant nombre de portraits posthumes. Or c’est aussi bien sous le signe de Yorick que l’écrivain se place, en quête de la « tête » essentielle de chacun. Jacques Chessex. Les têtes. Grasset, 2003.

Tout-y-va – Les derniers mots de ce petit ouvrage, tenant à la fois du journal (entre 1960 et 1962) et des mémoires, témoignent du regret de l’écrivain de n’avoir pu établir ses œuvres complètes, et c’est une mélancolie semblable qui imprègne cette suite très révélatrice de souvenirs (notamment sur la période des Cahiers vaudois) et de propos sur la vie et ses aléas. Alors que les écrits polémiques de Gilliard, tel L’école contre la vie, donnent l’impression d’une grande solidité, ce livre reflète plutôt la sensibilité complexe de l’homme se rappelant son enfance et ses multiples expériences. Edmond Gilliard. Tout-y-va. Trois collines, 1963.

Trois hommes dans une Talbot – On se rappelle la nonchalante navigation de Jerome K. Jerome en suivant Monsieur Paul et ses compères (Ramuz et le peintre Bischoff) à travers la France profonde, dont l’écrivain évoque les charmes avec autant de bonheur qu’il en a mis à croquer les multiples aspects de la Suisse. Cette pérégrination débonnaire se prolonge, aujourd’hui, grâce à la publication des Œuvres de Budry en trois forts volumes, à travers une foison de textes injustement oubliés et qui valent à la fois par leur contenu et la haute qualité de leur écriture. Paysages et artistes, littérature et motifs historiques ou contemporains, contes et chansons : tout fait miel à l’essayiste à la fois gourmand et raffiné, ondoyant et pénétrant, au poète et au prosateur. Paul Budry. Œuvres, 3 vol. Cahiers de la renaissance vaudoise, 2000.

La Venoge – Ce poème, illustrissime en nos régions, évoquant une douce et indécise rivière toute semblable à la mentalité vaudoise moyenne, ne saurait confiner son auteur dans la vaudoiserie complaisante à quoi d’aucuns réduisent son œuvre de chansonnier. L’ensemble de ses écrits permet en effet de (re)découvrir un conteur délicieux, toujours attentif à l’humanité bonne et au génie des lieux (son Paris est aussi présent que son pays de Vaud), un poète populaire aux merveilleux tableautins, mais également un critique virulent et un chroniqueur non moins vif de la vie contemporaine. Jean-Villard Gilles. Œuvres.

Le visage de l’homme – Au tournant de la quarantaine, l’auteur excelle dans le genre de la digression en mêlant notations très personnelles, voire privées, et considérations sur la culture ou sur le monde comme il va. Qu’il parle de la cervelle au beurre noir du Café Romand, du piano de Chopin que les cosaques jetèrent par la fenêtre (à propos de l’enterrement de Brejnev), d’un raid en avion sur le musée de Bale ou d’un malheureux croisé dans un café, bref de ce qui le remplit de joie, l’inquiète ou le révolte, le chroniqueur fait montre de la même maîtrise ressortissant à l’équilibre intérieur. Jil Silberstein. Le visage de l’homme. Le Temps qu’il fait, 1988. Le viol de l’ange - Le terme de « roman virtuel » convient à cette ressaisie des multiples possibles de la vie contemporaine, captée dans son surgissement, dès le lendemain de la prise de Srebrenica, en juillet 1995. Dans un grand ensemble suburbain, un drame se prépare : l’agression sexuelle et le meurtre d’un enfant par un mystérieux tueur, dont le journal ponctue les pages du roman. Traversée des ténèbres, ce roman foisonnant et mêlant toutes les formes d’écriture, se veut aussi quête de gestes humains et de lumière. Jean-Louis Kuffer. Le viol de l’ange. Bernard Campiche, 1997.