Lorsque Vladimir Dimitrijevic m’a annoncé, ce soir, la mort subite de Dominique de Roux, foudroyé à l’âge de quarante-deux ans par une crise cardiaque, un sentiment très étrange m’a saisi, mêlé de surprise et d’incrédulité, et j’ai revu ce personnage si brillant et si fluide, si à l’aise dans le monde, si vivant, si naturellement urbain et si sûr de lui, qui m’avait reçu une première fois en 1972 dans la pénombre de son grand appartement de la rue de Bourgogne – j’ai revu le pull de cachemire qu’il portait ce jour-là et je me suis demandé comment il se faisait qu’un type visiblement si bien dans son pull puisse mourir si brusquement sans crier gare ?

Avait-il, lui l’intuitif fulgurant, le pressentiment que cette vie qu’il aimait d’une passion orientée par le sens des destinées personnelles, bien plus que par le sens de l’Histoire, lui serait ravie aussi tôt ? Ce n’est pas impossible. En tout cas, passé le premier saisissement, je me dis que cette mort en plein vol a quelque chose d’un paraphe, tout à fait dans le style à fulgurances de l’écrivain, signant finalement une œuvre étincelante et une vie comme en porte-à-faux avec notre époque.

C’est qu’il y avait chez lui du vaillant mousquetaire, dont la pensée et la plume, à tout instant stimulées par le « plaisir aristocratique de déplaire », ne pouvaient séduire à gauche plus qu’à droite, et d’ailleurs de ma première lecture de L’Ouverture de la chasse me reste un souvenir mêlé de reconnaissance et de rejet. J’ai reconnu ma propre défiance, vécue dans les rues du Quartier latin en mai 1968, quand j’ai lu ces lignes écrites à chaud et publiées en juillet de la même année : « Il a fallu l’asservissement des adultes à leurs citadelles arriérées, à leur corps endormi pour qu’aux premiers fracas d’un bavardage poétique tournant au-dessus des émeutes ils se soumettent, s’avalent par rangs de taille, et donnent à penser à leurs fils qu’ils faisaient la révolution. » J’avais beau me sentir, moi aussi, fils en révolte : le délire rhétorique du troupeau m’avait rejeté dans les marges et je retrouvais exactement mon sentiment du moment en lisant ces lignes féroces : « Or ces fils, livrés à eux-mêmes, aliénés par des chimères, embusqués dans un surréalisme amolli, encrassé, se sont déchirés aux fourrés des mythologies révolutionnaires, au niveau de la culture générale. La crise spirituelle déguisée puis barbouillée de nihilisme à la manière des enfants, piégeait sa jeunesse, ses nouveaux mois, ses projets de révolution, tout ce qui une seule fois précède la mort. »

Pourtant à l’adhésion succédait le rejet de la rhétorique ronflante réinvestie par notre d’Artagnan célébrant « le seul révolutionnaire » en la personne providentielle de Charles de Gaulle – non, décidément, là ça ne passait plus, et toujours j’ai regimbé devant les poses « historiques » d’un écrivain soucieux de marquer le siècle de sa propre trace héroïque à la Malraux et jetant au ciel ses métaphores par trop grandiloquentes à mon goût de descendant de chevriers helvètes : « Le monde a été conçu dans le feu, vient du feu et y retournera. Mais dans les sentiers du feu, une certaine décadence d’émeraude, symbole de la trahison vipérine du doute, de l’éternelle contestation du néant, détourne le feu de ses prolonges d’acier, vers les cloaques délicieux qui sont à la Jérusalem céleste de nos enfances rimbaldiennes ce que sont aujourd’hui à Istamboul les harems à pou¬fiasses couvertes de pierreries creuses pour touristes aveugles. »

Pourtant ce style flamboyant, malgré le creux sonnant, m’en imposait tout de même par l’élan qu’il marquait, et l’éclat cerné d’obscurité d’une langue relançant la pensée poétique et la furia d’une critique inspirée, belle et rebelle.

Aussi me plaît que Dominique de Roux se soit toujours affirmé contre le Nouvel Homme nivelé style Chigalev, tandis que, passeur, il servait les causes perdues de Céline ou de Pound, et celle non moins inconvenue alors d’un Witold Gombrowicz, révélé dans sa propre rébellion, ou qu’il fasse et fasse faire les Cahiers de l’Herne comme il a aidé à se lancer L’Âge d’Homme.

C’était un romantique sans illusions qui luttait contre les abaissements de l’époque, un oiseau-phénix trop à l’étroit dans la cage du parisianisme, un romancier velléitaire quelque peu, champion de l’amorce, mais à retombées parfois décevantes, les feux de l’incendiaire éblouissaient plus qu’ils n’éclairaient, mais le défenseur était un honnête homme, je crois. Je ne sais trop ce qui lui a pris d’aller se jucher sur la jeep d’un général portugais, ni ne comprends bien son Cinquième empire, mais je suis triste de voir s’en aller si vite un type bien que, peut-être, j’aurais fini par rencontrer vraiment...

Note de 1977, extraite des Passions partagées (2004)

Livre - Page 120

-

La mort de Dominique de Roux

-

Aventurier de style

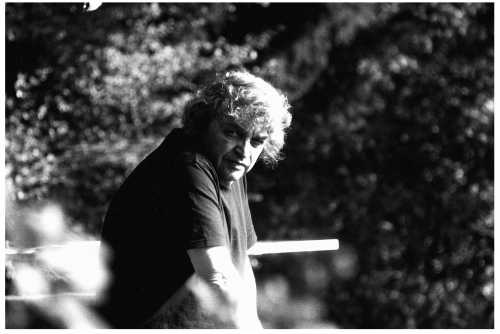

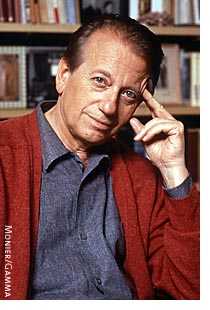

Dominique de Roux en 1972 (Paule Rinsoz)

Le nom de Dominique de Roux (1935-1977) a longtemps suscité l’opprobre d’une fraction de l’intelligentsia parisienne, « politiquement correcte » avant l’heure, à une époque où faire l’éloge d’un Louis-Ferdinand Céline, notamment ne pouvait que relever du « fascisme ». Pratiquant le « plaisir aristocratique de déplaire » en anarchiste de droite, ce mousquetaire romantique mal fait pour La France de Jean Yanne, selon le titre d’un de ses pamphlets, était naturellement porté à défendre un maudit génial tel Ezra Pound (bel et bien égaré dans le fascisme mussolinien, celui-là) ou, avant tous les autres, le grand écrivain polonais Witold Gombrowicz, alors méconnu, qu’il révéla au lecteur français.

Fin de race hanté dès sa jeunesse par le pressentiment d’une mort prématurée (qui frappa plusieurs de ses frères), ce fils d’une longue lignée aristocratique de Charente, fasciné par le général de Gaulle, se rêva un destin de héros stendhalien, à la fois homme d’action et écrivain engagé dans l’histoire contemporaine comme l’avait été un Malraux. Fondateur des Cahiers de l’Herne (où il fit célébrer Michaux, Borges, Jouve, Dostoïevski, et tant d’autres) et grand découvreur de l’édition parisienne, écrivain au style flamboyant quoique inégal, Dominique de Roux composa de brefs romans élégants et voilés de mélancolie (Mademoiselle Anicet, L’Harmonika-Zug, La jeune fille au ballon rouge, Maison jaune), quelques beaux essais très personnels (sur Céline, l’écriture de Charles de Gaulle et Gombrowicz) et un recueil de fragments aussi étincelants qu’irrévérencieux (notamment des propos sur Roland Barthes et Georges Pompidou, jugés scandaleux), intitulé Immédiatement et qui lui valut de perdre brutalement son poste de directeur littéraire aux Presses de la Cité, en février 1972.

Habité par une vision politique à caractère poético-messianique, Dominique de Roux voyait l’accomplissement du gaullisme dans une sorte d’internationale pacificatrice, qui le fit s’engager dans la révolution portugaise de 1974 et dans la guérilla angolaise, au titre de conseiller personnel de Jonas Savimbi. Sous le couvert de reportages, il accomplit des missions pour le Renseignement français, ainsi que le révèle Jean-Luc Barré dans la passionnante biographie qu’il vient de consacrer à l’auteur du Cinquième empire, vaste chronique romanesque imprégnée par la dernière grande aventure de l’écrivain. Un autre aspect, plus intime mais combien révélateur, de la vie de Dominique de Roux est également éclairé en l’occurrence, tenant à ses relations de séducteur et d’amoureux plus profond, dont témoignent de magnifiques lettres recueillies par le biographe.

- Comment, Jean-Luc Barré, situez-vous Dominique de Roux dans la littérature du XXe siècle ?

- Je le vois d’abord comme un des acteurs majeurs de la vie littéraire, à la fois éditeur et écrivain comme le furent un Jean Paulhan ou un Jacques Rivière. Et outre, et le public le découvrira à la publication de sa correspondance : il m’apparaît comme l’un des derniers grands épistoliers de la littérature française.

- Qu’avez-vous découvert en travaillant à cette biographie ?

- Le coup de chance, et la principale découverte, a été le lot de plus de mille lettres inédites qui m’ont été remises, contenant une masse de renseignements sur le parcours de l’écrivain entre 1970 et 1977, où il vécut dans l’errance la plus totale. C’est l’occasion de lever le voile sur une trajectoire peu connue, dont il commente les étapes à ses correspondantes : les deux femmes qui ont le plus compté dans sa vie à part son épouse Jacqueline de Roux. En outre, je mets en lumière son engagement effectif dans les services de renseignements français et son rôle auprès du leader de l’UNITA, Jonas Savimbi.

- Que cherchait-il au juste ?

- On sent qu’il cherchait « le roman », l’Histoire en marche. Il a d’abord découvert, dans le personnage de Spinola, un personnage à la De Gaulle qui l’a fasciné. Engagé dans la révolution des œillets, il n’y a vu qu’une péripétie dans le genre de mai 68, mais c’est avec beaucoup plus de conviction qu’il a défendu la cause de l’UNITA…

- Pourquoi, dans votre titre, le qualifiez-vous de « provocateur » ?

- La provocation n’est pas chez lui, comme chez un Jean Edern Hallier, une fin mais un moyen. C’est une constante remise en question de tout ce qui tend à la sclérose, au conformisme et à l’uniformisation. D’où sa fascination pour les parias, les maudits et les univers parallèles. A tous égards, c’est un homme qui a sans cesse vécu dans l’urgence, conscient du fait que ses jours étaient comptés.

du fait que ses jours étaient comptés.

- Quelle est, finalement, l’idée directrice qui se dégage de sa quête ?

- Dominique de Roux me semble l’un des derniers écrivains de notre époque qui a pensé en termes d’universalité. Rêvant d’une sorte de communauté lusitanienne post-coloniale, il était ouvert au mélange des cultures et tout à fait opposé à l’apartheid. Le gaullisme lui avait fait entrevoir une troisième voie. Ce qui me frappe chez lui, c’est le refus de souscrire à une identité qui enferme. En dernier ressort, on sent en outre que tout pour lui devait aboutir à la littérature. Telle est d’ailleurs la dernière issue de sa vie.

Jean-Luc Barré. Dominique de Roux le provocateur. Fayard, 651p.

Dominique de Roux, L’Ouverture de la chasse. Le Rocher. Réédition d’un recueil d’essais percutants, notamment sur Mai 68, Sollers, Jean Edern Hallier, Marcuse, Brancusi, Gombrowicz et l’Internationale après-gaulliste.

-

Ceux qui s'informent

Celui qui se documente sur les mécanismes du sommeil de la mouche tsé-tsé / Celle qu’on dit aussi paresseuse que l’escargot de mer Aplysia californica / Ceux qui ont un détecteur automatique d’émotions d’arrière-plan / Celui qui régule ses émotions sociales en fonction de son plan de carrière / Celle qui affirme que le port royal de son bonobo est inné plus qu’il n’est acquis à son contact de biologiste de bonne famille genevoise / Ceux qui n’ont pas conscience des structures de dominance qu’ils ont acquises au Service des automobiles / Celui que les informations forment / Celle que l’informatique déforme / Ceux que la saturation d’informations a rendu informes / Celui qui affirme que sa sœur Monique ressent tout par le nez comme il en va de certains vers / Celle qui n’a pas informé son voisinage de sa disparition vu qu’elle était déjà morte pour eux / Ceux qui se demandent si les plantes portant les organes mâles et femelles sont influencées par d’autres végétaux à l’instar des individus bisexuels soumis à la discipline des chambrées militaires ou des classes de couture / Celui qui rappelle au groupe de réflexion transgenre que les anciens rois tahitiens n’avaient guère de descendance issue de rapports incestueux / Celle qui se dit « bête comme l’Himalaya » sans que ses mufles ne cousins ne protestent / Ceux qui achoppent à la dotation biologique de Madame Sans-Gène / Celui qui pense faire une chatterie à son amie Adeline en lui disant qu’elle a du chien / Celle qui a trébuché sur les marches de l’évolution et se retrouve pourtant docteur ès lettres de l’uni de Lausanne / Ceux qui ont fait théologie et se sont recyclés dans l’économie de marché / Celui qui ne dirige son orchestre olympique que d’une main / Celle qui se renseigne sur les moeurs de l’organiste / Ceux qui redoutent la curiosité prédatrice des prétendu philanthropes / Celui qui n’est pas étonné d’apprendre que Gargantua a bu toute l’eau de la Sarine avant de se laver les pieds dans la flaque connue depuis lors sous le nom de Lac noir ou Schwarzsee / Celle qui ne sait pas que sa phobie des cloches remonte au temps des géants / Ceux qui chantaient la chanson de Gargantua dans la classe de mademoiselle Chambovey où il est dit que le géant a bu l’eau du lac de Bret après avoir jeté la pierre du Niton, etc.

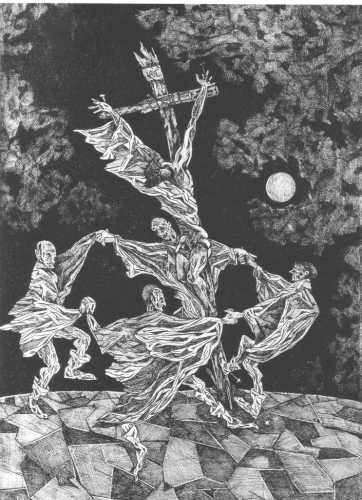

Image : Philip Seelen

-

Visions de Jack

par Maxime Maillard

I

Sa tête bourdonnait comme une lavande

Et les fruits succédaient aux fleurs

Quand elle se laissa partir

Bien décidée à ne pas revenir

Des deux côtés du couloir on se regardait sans se comprendre

Entre détresse et soulagement

II

Ces deux-là ne faisaient qu’un

La vie les avait rendus doux comme des galets

On les voyait côte à côte à Noël sur le divan

Lui, donnant le la

Elle, les lèvres en coeur

Sous de fines lunettes posées tout au bout du nez

Ils tiraient à deux mains dans les ruelles du bourg

Une vieille histoire d’adolescents

Inséparables au guichet de la poste

A la piscine municipale les jours de pluie

Leurs deux bonnets de silicone bleu

Progressant lentement parmi les vaguelettes

Puis une nuit

Comme une plante pousse

Le forgeron est parti

Sans saluer personne

S’est faufilé dans un coin de sa Françoise

III

Sa vie durant le boucher s’était tu

Acceptant tout et bien plus

Amen - pauvre boucher

Qui devint même banquier pour lui plaire

Des bonshommes en costume et gousset

Passaient derrière la vitre opaque

Puis s’installaient autour d’un vermouth

Pendant qu’il déglaçait son filet

Amen – pauvre boucher

Qui fut trop tendre pour vivre vieux

Tout blanc dans son cancer

Il veilla la nuit entière

Pour la voir dans ses beaux habits

Avant que le jour ne chasse l’ombre

Pour la voir comme au sortir de la forêt

Coquette avec son béret rouge

Et qu’elle lui tende

Enveloppé dans une lavallière

Le vieux livre au scotch brun

Où ils s’étaient rencontrés

Du temps qu’il était guignol

Sur la scène d’un théâtre amateur

IV

Le père Bovet alité depuis belle lurette s’est envolé vers midi

Sa femme l’a vu qui flottait au-dessus de la grange dans un drap blanc

saluant les bêtes de ses paumes charnues

Avant de disparaître dans le vent

V

Les grands-parents sont partis presque en même temps à force d’être

vieux

Ce fut le pire accident de leur enfance et la fin d’une saison

Adieu les livres d’images

Adieu la farandole

Le grenier merveilleux

Adieu mes frères

VI

Se peut-il qu’on s’en aille sans jamais revenir

Qu’ils se dérobent ceux-là qui nous ont vu grandir

VII

Ils ont beau traverser l’existence

Tels ces pèlerins de Compostelle

Ce sont des jardins qui s’en vont avec eux

Où il était bon de s’asseoir pour écouter

Le chagrin qu’ils sèment remplira ce creux

Et l’on se relèvera comme on s’est allongé

Quand le père s’en ira

Cette place qu’il laissera

Il faudra à mon tour que je la laisse

Car on ne voudra plus de moi

Dans ce quatre pièces plein sud

Où les murs schlinguent les livres

Qu’il claque et je pleurerai

Comme un môme enfin libre

De monter dans un train

Et de marcher à l’envers

VIII

Quand elle est partie j’ai voulu partir aussi

Enfouir ma tête dans ses plis

Et me laisser porté dans le courant

Mais au matin mon réveil a sonné

J’ai enfilé mon bleu et je suis sorti

A travers la nuit j’ai marché jusqu’au trolley

Dans le parc la lumière coulait le long des bouleaux

Les biches mâchaient des biscuits ramollis par la rosée

Et j’ai compris qu’on ne part pas aussi simplement

J’ai fleuri son urne matins midis et soirs

Une fois j’ai repris le bus sans y penser

Le lendemain j’ai fredonné l’air de Dona

En rempotant un camélia

Chaque semaine je disposais dans l’alcôve

Une fleur que je piquais dans les serres

Puis un jour à côté de sa photo

J’ai installé un petit pin en pot

Et une bougie dont la flamme dure

m’a dit le vendeur

Aussi long qu’un paquebot pour les Indes

IX

Mon genou fait crac dans les escaliers

Et mon dos a fait crac lorsque je me suis baissé sur une motte

Mon ongle craque sous mes dents comme craque le vernis du banc

La montagne craque au-dessus du cimetière où mon ami s’enterre

Et l’échelle entendra peut-être ce craquement qui fendra l’air

quand je me hisserai sur les platanes pour la taille

On rira de moi gentiment comme chaque année et je rirai pour qu’ils

restent eux-mêmes

J’attraperai mon sécateur et je sectionnerai quelques branchettes

à leurs gros moignons

Depuis là-haut j’entendrai le chant du martinet et je verrai la

garniture blanche de leurs crânes

Une lointaine fumée s’élèvera au-dessus d’un feu de planchettes

Qui recouvrira la tombe du général et la croix en bois de Ramuz

X

Allongé sur mon reposoir concave

Le dos bien calé avec trois oreillers

Mes pieds en chaussons à dix heures dix

Une brise légère me caresse les cuisses

J’entends le vieux qui gratte un zwieback

Le ciel est un champ de laine en fuite

Je suis en slip, parfaitement à l’aise

Sans rien devant ni derrière

(Cette suite poétique inédite, de Maxime Maillard, a paru dans la dernière livraison du Passe-Muraille, No 89, consacrle à la relève littéraire romande)

-

Le Puits

Inédit

Par Elodie Glerum

Quand il approche les mains de son cœur, c’est là qu’elles deviennent chaudes. Il a beau se pencher sur le rebord, scruter les eaux, il ne voit rien. Immobiles, elles captent temporairement des rayons de poussière. Quand le vent du sud-ouest chasse les nuages, caresse lierre, mousses et spores. Que les arbres cessent de bruire dans leur symphonie hivernale.

Le sol se couvre d’épines et de feuilles.

Il se souvient de sa répugnance à traverser les champs psychotropes, entre la route de terre battue et la colline. De son vertige, aussi, sur la falaise qui grimpe très haut jusqu’à la frontière. Et du moment où serrer fort sa main évitait qu’elle ne s’envole.

C’était avant.

Maintenant, la guerre est finie. Le héros est de retour : autant qu’il le peut, il retarde son retour à la norme. Déjà, il retravaille. Quelques hypocrites continuent à le fournir en surplus de fromage, de gnole. À le descendre en camion dans la vallée, gratuitement, alors que nous devons doublement nous serrer la ceinture.

Justement, parce que nous n’avons rien fait.

Avant la guerre, le héros était paresseux. Ça mangeait chez sa sœur quatre fois par semaine. Ça se faisait héberger gratis chez une veuve. Ça dormait sa sieste sous les oliviers pendant les foins. Et quand on se permettait de le remarquer, le héros parlait d’oppression, de révolution. De toute manière, tout finirait par changer ! Monsieur l’abbé devait être sur ses gardes.

Ça peut être con, un héros.

Pendant le conflit, sans penser à lui, il est monté plus d’une fois au col. Il a dû passer par les terrasses, plus haut, en direction de l’ancienne mine et de la route frontalière.

Plus personne ne débroussaille. C’est sale. C’est anarchique. Parfois ça pue le cadavre. Mais c’est là que se trouve le dernier puits qui n’est pas asséché.

Depuis que le canal des deux frontières a été détourné, impossible de s’abreuver ailleurs. D’ordinaire, un soldat monte la garde. Cette fois, il est mort. En outre, on a volé le seau. Saboté la manivelle. Saloperie !

Il redescend à la Grange. Remonte, une corde sur le dos. Le héros ne leur rend pas la vie facile, explique-t-il à sa fille qui court un bout de chemin. Elle acquiesce. Oui, papa, ce sont des salopards. Chut, il dit, il faut tout de même se surveiller. Au début de la guerre, elle prenait les héros pour des dieux. Mais depuis qu’il faut nous faire chaque jour ces trois kilomètres jusqu’à la fontaine, elle a changé d’avis : ce sont des salopards qui rendent la vie difficile.

Quand il revient au puits, il entend des bruits de feuilles. Se retourne. Ne voit personne. Ça vient d’en bas, du ravin. Le héros pointe son arme sur un soldat.

« Tu n’as pas envie de dire.

- Non.

- Tu pourrais faire un effort.

- J’en suis incapable.

- Très bien. »

Le bruit a fait hurler les pies. Et les feuilles ont volé. Le héros regarde autour de lui, lâche à son compagnon : « On dégage. » Ils dégagent et laissent le corps après l’avoir dépouillé de tous ses vêtements.

« Aujourd’hui, je suis tombée sur un homme nu dans la forêt » lui dit sa fille à l’heure du repas. Il repose sa cuiller et cesse d’avaler.

« Il était vivant ?

- Non.

- Alors ça va. »

Les camions commencent à prendre la route de la frontière. Ils sont remplis d’uniformes.

« Ce sont les héros ? demande sa fille.

- Non. »

Avec les semaines, il n’y a plus d’essence. Les fuyards sont seuls, à pied et très mal équipés. La route du col est pénible. Sans eau, on est mort. La zone frontalière est maintenant infestée de héros. On fait tout pour les retenir.

Un jour, le héros désigne une maison. C’est la fin de l’été. L’air est sec. Il fait chaud. Et des tracts de libération ont été lancés des avions parce que personne ne veut bouger son cul ici. Ils n’ont qu’à s’acheter la radio.

Il coupe du bois. Il les entend. Ils ont soif. « C’est la cabane du bourru. Il vit seul avec sa fille. Il nous donnera à boire. »

Ils frappent. Il arrive du jardin. Il sent bon les essences de septembre, l’odeur de bois cru, la fumée sèche des feuilles mortes. À cette altitude, les capuchons de moine pigmentent les éboulis derrière la Grange, de violet, de mauve, les recoins humides qui sont torrents en mai, secs en été.

« Comment vas-tu ? » demande le héros en souriant. Il ne répond pas, mais va chercher la gnole.

« Et ta fille ? Elle n’est pas ici ?

- Elle est morte. »

Le héros se fige. Sa troupe le regarde bizarrement. Il se racle la gorge et avale d’une traite le fond de verre. Il tousse.

« Ce sont vraiment des salauds. »

Il ne répond pas. Son manque d’entrain les incite à quitter ce trou. « Il faudra qu’on t’installe l’eau courante, une fois » dit le héros, ajoutant qu’ils comptent atteindre le village avant la nuit. Plus sûr. Le héros s’embourgeoise. Il ne répond rien. Ce sont des promesses en l’air. De politicien. Au village, les bruits courent que le héros vise un mandat de maire. En vallée, ça chuchote. On ne veut pas d’un communiste là-haut.

Quand il approche les mains de son cœur, c’est là qu’elles deviennent chaudes. Les eaux sont calmes. L’escalier de pierre, tout pourri. Un gros panneau prohibitif indique :

Danger. Ne pas boire.

C’est le maire qui l’a installé. Cent vingt-huit voix contre douze. Un bulletin blanc. Trop d’effort, pour lui, de descendre au village. On sort l’argument collabos pour expliquer un score si bas pour un héros.

Il a quand même gagné.

Le héros marche vers la fontaine. Le salue. Je reviens du poste frontière flambant neuf. Il sent la gentiane.

« Qu’est-ce que tu regardes ? demande le héros.

- Le puits.

- Je vois.

- Quelqu’un est tombé dedans.

- Ah bon ! se glace le héros.

Le héros suffoque. On ne s’adresse pas comme ça à un élu. Encore moins à un héros. On lui doit du respect et la liberté.

« Qu’est-ce que tu racontes ?

- Vous auriez pu me dire que vous l’aviez empoisonné, ce puits, avec des capuchons de moine… avant que j’y envoie ma fille. Tout ça pour ralentir leur retraite ! »

E.G.

(Cette nouvelle d'Elodie Glerum a paru dans la dernière livraison du Passe-Muraille, No 89, de juin 2012, réservée à dix-sept jeunes auteurs romands)

-

Swiss Way

…A ma connaissance, notre pays est le seul au monde qui propose au citoyen marcheur d’atteindre Les Cases par la droite ou par la gauche, et ce n’est pas d’ambivalence politique qu’il s’agit là mais du Symbole même de ce multilatéralisme séculaire qui nous a enseigné que, de la même façon, nous pouvons être roulés par la gauche ou par la droite…

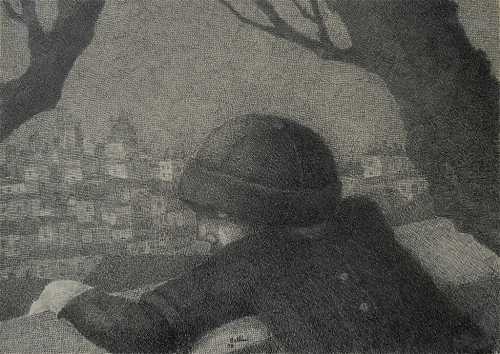

Image : Philip Seelen

Image : Philip Seelen

-

Folk Pride

…Et vous reconnaîtrez de gauche à droite, camarades du parti Swiss Value, sept de nos membres fidèles posant pour notre campagne de sensibilisation, à savoir Greta Hübsch du staff des RH de Microsoft, Vreneli Schatz la monitrice d’Aquagym New Life, Magda Schäfli qui accuse le coup en tant que gérante de fortune à l’UBS - quant au type à l’accordéon c’est le portier Sepp du siège principal de La Vie assurée où se sont connus nos trois membres-phares du Team Folky de la section, plus précisément Sepp Stolz (porte-drapeau attitré) récemment passé Second Chief dans l'Entreprise, Markus Schlupp le First Chief et Nestor Duflon notre Memory's Chap incarné, bientôt en retraite…

Image : Philip Seelen -

Lumière de Grignan

Celui qui a laissé venir l’immensité des choses / Celle qui a pris les lettres de bois découpé pour en faire des caravanes / Ceux que le mot CARAVANES a fait rêver, etc.

Qu’un roman est l’histoire de nos possibles.

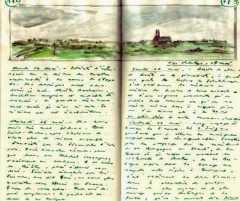

Montélimar, ce 14 janvier 2001. - Passé l’après-midi à Grignan chez les Jaccottet, vingt-sept ans après notre première rencontre avec Emile Moeri, l’abbé Vincent et le peintre Pierre Estoppey, les facteurs de clavecins Wayland Dobson et son ami Jeannot l’oiseau. Ces gens sont à la fois avenants (elle surtout) et un peu pincés à la protestante (surtout lui), et la conversation, passée certaine crispation, est à la fois naturelle et intéressante, mais ce n’est plus la gaîté que je me rappelais.

En entendant Philippe Jaccottet me dire qu’il est de ceux qui ont choisi de viser haut, je me suis senti comme exclu, comme renvoyé aux basses zones du commun, loin du ciel céleste des poètes, et j’ai pensé à l’image de la rose bleue à laquelle, injustement et justement à la fois, Dürrenmatt réduit la poésie poétique de Suisse romande. Mais bon : je suis quand même venu rendre visite au grand poète, les Jaccottet m’ont très gentiment reçu et je ferai une belle page dans 24 Heures sans rien laisser filtrer de ma réserve de malappris.

En entendant Philippe Jaccottet me dire qu’il est de ceux qui ont choisi de viser haut, je me suis senti comme exclu, comme renvoyé aux basses zones du commun, loin du ciel céleste des poètes, et j’ai pensé à l’image de la rose bleue à laquelle, injustement et justement à la fois, Dürrenmatt réduit la poésie poétique de Suisse romande. Mais bon : je suis quand même venu rendre visite au grand poète, les Jaccottet m’ont très gentiment reçu et je ferai une belle page dans 24 Heures sans rien laisser filtrer de ma réserve de malappris.Je note cela sur la table d’un restauroute nul où j’ai décidé de passer la nuit. Médiocre repas bon marché. Bergerac caillouteux. À une table voisine, une retraitée terriblement bavarde (la soixantaine finissante) fait une véritable conférence sur le cinéma (Marlon Brando, Orson Welles, la décadence actuelle) à son conjoint qui n’en place pas une. Tous deux en survêtements. Elle finit son cours ex cathedra par un exposé des moeurs du coucou. Je n’en perds pas un mot.

Pleine de retraités à 19h.30, la salle est quasiment déserte deux heures plus tard. Que font-ils à l’instant ? Regardent-ils tous le même film ?

L’écriture romanesque pour sortir de soi.

Chez les Jaccottet. - C’est à la lumière, déjà, qu’on se sent approcher du lieu. Là-bas, au sud de Valence, lorsque la vallée du Rhône s’ouvre plus large au ciel et que les lavandes et les oliviers répandent leurs éclats mauve-argent dans les replis intimes d’un paysage encore montueux, à un moment donné l’on sent que la lumière à tourné et qu’on va retrouver un certain «ton» pictural et musical (au sens d’une peinture et d’une musique mentales mais sans rien d’abstrait) qui émane pour ainsi dire physiquement des livres de Philippe Jaccottet.

Chez les Jaccottet. - C’est à la lumière, déjà, qu’on se sent approcher du lieu. Là-bas, au sud de Valence, lorsque la vallée du Rhône s’ouvre plus large au ciel et que les lavandes et les oliviers répandent leurs éclats mauve-argent dans les replis intimes d’un paysage encore montueux, à un moment donné l’on sent que la lumière à tourné et qu’on va retrouver un certain «ton» pictural et musical (au sens d’une peinture et d’une musique mentales mais sans rien d’abstrait) qui émane pour ainsi dire physiquement des livres de Philippe Jaccottet.La lumière de Grignan, un dimanche après-midi d’hiver, comme assourdie sous le ciel pur, dans les rues vides du bourg puis dans la chambre à musique de la vieille maison tout en hauteur où habitent les Jaccottet depuis plusieurs décennies - cette lumière du dehors se prolongeant à l’intérieur nous renvoie naturellement aux promenades du poète et aux tableaux de Madame. «Nous voulions vivre autrement qu’en Suisse, remarque Anne-Marie Jaccottet. Nous étions attirés par le Sud et, comme nous avions peu de moyens, nous avons imaginé cette solution».

Comme nous évoquons l’origine de la parole poétique, à propos de la rêverie sur laquelle s’ouvre le Cahier de verdure, où le poète parle de ce qui le pousse à écrire «pour rassembler les fragments plus ou moins lumineux et probants, d’une joie dont on serait tenté de croire qu’elle a explosé un jour, comme une étoile intérieure, et répandu sa poussière en nous», Philippe Jaccottet s’est mis à parler, non sans précautions scrupuleuses, avec son refus coutumier de toute certitude assenée, de ce qui s’est révélé dans la lumière de Grignan, et tout semble s’accorder.

De la beauté. – Il n’y a pas une place pour la beauté : toute la place est pour la beauté, du premier regard de l’enfance aux paupières retombées à jamais, et la beauté survit, de l’aube et de l’arbre et des autres et des étoiles de mémoire, et c’est un don sans fin qui te fait survivre et te survit.

(Ces pages sont extraites de Chemins de traverse; lectures du monde 2000-2005, paru récemment chez Olivier Morattel).

-

Amiet

Qui aime la couleur ne peut qu'être touché par la peinture de Cuno Amiet. Ce fut en effet un irradiant coloriste que ce maître incontesté de l'art suisse de la première moitié du XXe siècle, même si sa notoriété posthume n'égale certes pas celle de Ferdinand Hodler, dont il fut le continuateur direct.

C'est peut-être que l'œuvre d'Amiet est plus composite, moins puissante et moins radicale en ses aboutissants que celle de Hodler, mais la couleur le sauve de cet apparent éparpillement, autant que son art de l'aquarelle et du dessin, non moins marqué par la grâce.

Il y a chez lui du fauve français autant que del'expressionniste allemand, ses couleurs évoquent successivement Gauguin et Van Gogh, Kirchner et Nolde, avec des bonheurs à la Bonnard.

Caméléon ? Je dirai plutôt : poreux à l'extrême, et tout de même partagé entre service public et vertu privée. Il y a en effet presque deux œuvres chez celui qui fut à la fois l'Artiste suisse officiel de l'entre-deux-guerres, solidement implanté dans son arche mythique d'Oschwand où se retrouvaient artistes et écrivains, et le créateur plus intimiste et plus libre dont son jeune ami et émule Eduard Gerber grappillera le meilleur pour en constituer une inappréciable collection, témoignant aussi de la bonification de l'œuvre en ses dernières années.

Sans le génie ardent d'un Hodler, Cuno Amiet n'a jamais pour autant donné dans l'art officiel lénifiant, même si le symbolisme appuyé de ses fameuses Cueilleuse de pommes - gracieux sgraffito de la façade du Musée des Beaux-Arts de Berne rappelant le programme de défense spirituelle du pays, en 1936 - fleure évidemment son époque bien datée. On a aussi reproché au notable Amiet de s'être opposé à l'acquisition par le même musée bernois, en 1946, d'une toile de Picasso. « S'il y avait du jaune là où c'est blanc on pourrait l'acheter », aurait déclaré en dialecte bernois celui-là même qui participa aux mouvements novateurs du Blaue Reiter allemand ou de la Sécession autrichienne. On n'en fera pas un renégat réactionnaire pour autant puisque ce n'était, en somme, qu'une question de couleurs !

Sans le génie ardent d'un Hodler, Cuno Amiet n'a jamais pour autant donné dans l'art officiel lénifiant, même si le symbolisme appuyé de ses fameuses Cueilleuse de pommes - gracieux sgraffito de la façade du Musée des Beaux-Arts de Berne rappelant le programme de défense spirituelle du pays, en 1936 - fleure évidemment son époque bien datée. On a aussi reproché au notable Amiet de s'être opposé à l'acquisition par le même musée bernois, en 1946, d'une toile de Picasso. « S'il y avait du jaune là où c'est blanc on pourrait l'acheter », aurait déclaré en dialecte bernois celui-là même qui participa aux mouvements novateurs du Blaue Reiter allemand ou de la Sécession autrichienne. On n'en fera pas un renégat réactionnaire pour autant puisque ce n'était, en somme, qu'une question de couleurs ! À la bascule des générations, mais surtout d'une époque que marquera la fin d'une certaine peinture (Hodler ira jusqu'à la fusion de l'abstraction lyrique, mais après ?), Cuno Amiet fut aussi le dernier peintre « national » d'une certaine Suisse qui l'a d'abord vilipendé avant de le célébrer, puis de l'oublier...

À la bascule des générations, mais surtout d'une époque que marquera la fin d'une certaine peinture (Hodler ira jusqu'à la fusion de l'abstraction lyrique, mais après ?), Cuno Amiet fut aussi le dernier peintre « national » d'une certaine Suisse qui l'a d'abord vilipendé avant de le célébrer, puis de l'oublier... Nota Bene : né en 1868 à Soleure, Cuno Amiet fit très jeune ses premières études artistiques à Munich, où il se lia avec Giovanni Giacometti, dont il devint plus tard le parrain du fils, Alberto. Après un séjour à l'Académie Julian de Paris, il séjourna à Pont-Aven et s'établit, dès après son mariage avec Anna Studer, en 1898, dans le village d'Oschwander, canton de Berne, qu'il ne quitta que pour des voyages autour du monde liés à son rayonnement international. En 1931, à l'occasion d'une grande exposition au Glaspalast de Munich, détruit par un incendie, 51 toiles de Cuno Amiet furent anéanties. Un jeune jardinier, Eduard Gerber, s'approcha peu après de l'artiste auquel il acheta une première aquarelle, avant de se lier au couple et de constituer, avec peu de moyens, une collection faisant aujourd'hui référence. Celle-ci fit l'objet d'une grande exposition au Kunstmuseum de Berne, en 2011, dont le catalogue, publié chez Kerber, représente une bonne introduction à l'œuvre et à la vie de l'artiste. Celui-ci est mort en 1961 à Soleure, huit ans après la disparition d'Anna Amiet qui partagea sa vie, ses peines (la mort prématurée d'un premier enfant, compensée ensuite par plusieurs adoptions et tutelles, dont celle du fils de Hermann Hesse) et ses joies. Une grande rétrospective au Kunsthaus de Zurich avait célébré le nonagénaire en 1958.

Nota Bene : né en 1868 à Soleure, Cuno Amiet fit très jeune ses premières études artistiques à Munich, où il se lia avec Giovanni Giacometti, dont il devint plus tard le parrain du fils, Alberto. Après un séjour à l'Académie Julian de Paris, il séjourna à Pont-Aven et s'établit, dès après son mariage avec Anna Studer, en 1898, dans le village d'Oschwander, canton de Berne, qu'il ne quitta que pour des voyages autour du monde liés à son rayonnement international. En 1931, à l'occasion d'une grande exposition au Glaspalast de Munich, détruit par un incendie, 51 toiles de Cuno Amiet furent anéanties. Un jeune jardinier, Eduard Gerber, s'approcha peu après de l'artiste auquel il acheta une première aquarelle, avant de se lier au couple et de constituer, avec peu de moyens, une collection faisant aujourd'hui référence. Celle-ci fit l'objet d'une grande exposition au Kunstmuseum de Berne, en 2011, dont le catalogue, publié chez Kerber, représente une bonne introduction à l'œuvre et à la vie de l'artiste. Celui-ci est mort en 1961 à Soleure, huit ans après la disparition d'Anna Amiet qui partagea sa vie, ses peines (la mort prématurée d'un premier enfant, compensée ensuite par plusieurs adoptions et tutelles, dont celle du fils de Hermann Hesse) et ses joies. Une grande rétrospective au Kunsthaus de Zurich avait célébré le nonagénaire en 1958.

-

L'Arche de JLK

Ce qu'écrit Eléonore Sulser, critique littéraire au journal Le Temps, de Chemins de traverse.

« Il en va de la critique littéraire comme du gardiennage de ménagerie, avec les obscures servitudes et les satisfactions jubilatoires qui en découlent assez semblablement. L’on pourrait dire qu’il y a du Noé chez le passeur de livres appelé à faire cohabiter, dans son arche, les espèces les plus dissemblables, voire les plus adverses »…

Une arche de Noé, la littérature ? L’image est très belle qui surgit au détour de ces notes sur le monde, sur sa lecture et sur la lecture, rédigées, nous dit Jean-Louis Kuffer, depuis l’adolescence.

Chemins de traverse est la suite d’un long journal, publié pour parties sous divers titres et chez divers éditeurs, accueilli cette fois par Olivier Morattel.

On y lit des éblouissements et des peines privés – tendres visions de son épouse, « Lady L » en « bonne amie »,décès d’une mère - ; bonheurs et servitudes de la vie au sein d’un journal (semaine d’édition, interviews loufoques ou passionnantes, reportages), puis la vie des lettres romandes vue comme critique et comme auteur : fâcherie violente avec « Maître Jacques » (feu jacques Chessex) et, bien plus tard, réconciliation épistolaire ; errances passionnées, inspirantes et destructrices avec « Marius Daniel » (Popescu). Et bien d’autres histoires encore.

Mais avant tout Kuffer-Noé est un lecteur et les livres sont la première chose qu’il partage ici. Il relit des classiques (beaucoup de Russes mais aussi Sagan ou Simenon), s’aventure avec éclectisme chez les contemporaines (Pascale Kramer, Charles Dantzig, Alexandre Jollien) comme en témoignant ces notes et la bibliographie buissonnière qui clôt ces Chemins de traverse.

C’est aussi une mine de citations, à commencer par celle-ci de Charles-Albert Cingria : « L’écriture est un art d’oiseleur et les mots sont en cage avec des ouvertures sur l’infini ».

Eléonore Sulser

Jean-Louis Kuffer. Chemins de traverse ; lecture du monde 2000-2005. Olivier Morattel, 420p.

Jean-Louis Kuffer. Chemins de traverse ; lecture du monde 2000-2005. Olivier Morattel, 420p.Cet article a paru dans le supplément culturel du Temps en date du samedi 26 mai 2012.

-

Cantique suisse

Pour entonner le Cantique suisse

J'ouvre ce nouveau blog, sur le site web de 24 Heures dont je suis le plus jeune retraité, afin de donner, à un projet de longue date qui devrait aboutir l'an prochain à la publication d'un livre, aux éditions d'Autre part, une base interactive vivante. Cantique suisse, le livre, sera constitué sous la forme d'un Abécédaire, d'Absinthe à Zouc, dont la plupart des articles n'excéderont pas une page. Son double souci premier sera d'originalité subjective et de style. Les ouvrages consacrés à la Suisse sont innombrables, mais notre pays reste souvent méconnu dans sa part la plus singulière. C'est celle-ci qui m'intéresse de manière à la fois subjective et documentée, qui n'exclut ni la poésie ni la polémique, hors de toute prétention académique.

Cantique suisse, le blog, se veut ouvert à la discussion ou aux rebonds vifs, et les souhaite même dans la limite du respect mutuel. L'énoncé de l'Abécédaire passionnel ci-dessous est provisoire et sujet à de multiples ajouts. Il sera enrichi chaque jour sans suivre forcément l'ordre alphabétique.

Abécédaire passionnel

Absinthe / Accent / Aline / Alinghi / Aloyse / Altdorf / Amiel / Amiet/ Aurigeno / Bahnhofstrasse / Bakounine / Ballenberg / Berchtold / Bergier / Bieler / Betty Bossi / Birchermüesli / Blocher/ Böcklin / Bögli / Botta / Bouvier / Budry / Carnaval / Cendrars / Cenovis / Ceresole / CERN/ Cervin / CFF / Chillon / Cingria / Chappaz / Chessex / Cuisses-Dames / Dada / Davos / Dimitri / Dindo / Doyen Bridel / Dürrenmatt / Duttweiler / Eigerwand / Erasme / Erni / Ernst S. / Federer / FipFop / Franches Montagnes / Frisch /Geiger (Hermann) / Gilliard / Général Guisan / Génie helvétique (Le) / Giacometti / Gianadda / Gilles / Godard / Goetheanum / Gothard & Gothard / Gotthelf / Grounding / Grütli / Guillaume Tell / Grock / Güllen / Haldas / Heidi / Hesse / Hingis / Hirschhorn (Thomas) / Hodler / Honegger / Hornuss / Humbert-Droz / Keller / Journaux / Joyce / Jung / Klee / Koblet / Küng (Hans) / Kudelski / Lavater / Lénine / Palais fédéral / Le Parfait / Pipilotti / Landsgemeinde / Longines / Lötschental / Pestalozzi / Maggi / Maison d'Ailleurs / Monte Verita / Morgenstraich / Morisod / Murer (Fredi) / Muzot / Nains de jardin / Nessi (Alberto) / Nabokov / Nestlé / Niederdorf / NPCK / NZZ / Odéon / Opel & Ospel / Orelli & Orelli / Parachutes dorés / Piazza Grande / Pilet-Golaz / Pont du Diable / Ramuz / Rilke / Ritz / Römerholz / Rote Fabrik / Saurer / Schmid (Daniel) / Stress / Schwarzenbach / Segantini / Sils-Maria / Soglio / Soutter / Sugus / Suter (Martin) / Tinguely / Tissot / Töpffer / Tuor (Leo) / Walser / Winkelried / Wölffli / Ziegler / Zoccoli / Zorn / Zouc.

Absinthe / Accent / Aline / Alinghi / Aloyse / Altdorf / Amiel / Amiet/ Aurigeno / Bahnhofstrasse / Bakounine / Ballenberg / Berchtold / Bergier / Bieler / Betty Bossi / Birchermüesli / Blocher/ Böcklin / Bögli / Botta / Bouvier / Budry / Carnaval / Cendrars / Cenovis / Ceresole / CERN/ Cervin / CFF / Chillon / Cingria / Chappaz / Chessex / Cuisses-Dames / Dada / Davos / Dimitri / Dindo / Doyen Bridel / Dürrenmatt / Duttweiler / Eigerwand / Erasme / Erni / Ernst S. / Federer / FipFop / Franches Montagnes / Frisch /Geiger (Hermann) / Gilliard / Général Guisan / Génie helvétique (Le) / Giacometti / Gianadda / Gilles / Godard / Goetheanum / Gothard & Gothard / Gotthelf / Grounding / Grütli / Guillaume Tell / Grock / Güllen / Haldas / Heidi / Hesse / Hingis / Hirschhorn (Thomas) / Hodler / Honegger / Hornuss / Humbert-Droz / Keller / Journaux / Joyce / Jung / Klee / Koblet / Küng (Hans) / Kudelski / Lavater / Lénine / Palais fédéral / Le Parfait / Pipilotti / Landsgemeinde / Longines / Lötschental / Pestalozzi / Maggi / Maison d'Ailleurs / Monte Verita / Morgenstraich / Morisod / Murer (Fredi) / Muzot / Nains de jardin / Nessi (Alberto) / Nabokov / Nestlé / Niederdorf / NPCK / NZZ / Odéon / Opel & Ospel / Orelli & Orelli / Parachutes dorés / Piazza Grande / Pilet-Golaz / Pont du Diable / Ramuz / Rilke / Ritz / Römerholz / Rote Fabrik / Saurer / Schmid (Daniel) / Stress / Schwarzenbach / Segantini / Sils-Maria / Soglio / Soutter / Sugus / Suter (Martin) / Tinguely / Tissot / Töpffer / Tuor (Leo) / Walser / Winkelried / Wölffli / Ziegler / Zoccoli / Zorn / Zouc.

Cantique suisse, le blog:

http://cantiquesuisse.blog.24heures.ch

-

Ceux qui passent la ligne

Celui qui plaque tout à l’instant de prendre connaissance du courriel glacial du responsable des Ressources Humaines lui demandant s’il s’identifie vraiment à l’Entreprise / Celle qui va chercher des clopes à l’heure de la pose et se retrouve le soir même sur le quai d’embarquement pour les îles Lofoten / Ceux qui ont passé de l’état de cadres moyens à celui de clochards à plein temps sans en avertir leur belle-famille recomposée / Celui qui consacre son atelier d’écriture en prison au thème du passage à l’acte / Celle qui s’est donné trois ans pour mater son macho qui a succombé sept ans plus tard à une cirrhose bien méritée / Ceux qui en veulent à celui qui s’en va / Celui qui lit Spinoza avait raison moelleusement allongé dans son divan de cuir de Russie / Celle qui est consciente du fait que ses émotions relèvent d’un théâtre public alors que ses sentiments restent du domaine privé soumis au Secret / Ceux qui n’ont pas le sens du Secret / Celui qui ne sait se dépasser qu’en dépensant l’argent du ménage / Celle que tout dépasse sauf son imagination aux ailes de licorne enchantée / Ceux qui se dépassent dans le tunnel et alimentent de ce fait les statistiques de la mortalité routière par collisions et incendies spontanés / Celui qui étudie le motif du passage de la ligne dans les romans « durs » de Georges Simenon tels que La Fuite de Monsieur Monde ou L’Homme qui regardait passer les trains / Celle qui réduit le génie de Simenon à un taux élevé de testostérone qui fait évidemment défaut à son conjoint Palotin / Ceux qui passent la ligne tous les matins au titre de Roms chapardeurs des zones frontalières / Celui qui s’intéresse à la source reptilienne de ses émotions les plus violentes / Celle qui étudie le modèle neurobiologique plausible des sentiments dans l’Unité de Recherche de l’Université de Malmö dont elle découvre les espaces verts au bras d’un prof de zumba brésilien que lui envient les bimbos suédoises / Ceux qui donnent raison à l’écrivain irlandais James Joyce quand il observe que l’écrivain anglais Bill Shakespeare « est le fonds dans lequel doivent chercher tous les esprits qui ont perdu l’équilibre » / Celui qui observe attentivement le processus de sa mise en colère tout en exprimant celle-ci avec la plus sauvage véhémence / Celle qui bride ses émotions et couve ses sentiments / Ceux qui sont de plus en plus conscients de la complexité de leur machinerie homéodynamique et en tirent un surcroît de flegme à l’anglaise dans les situations même agaçantes genre ce con me pique ma place dans ce parking de merde / Celui qui ne se doute pas de ce qu’il dit quand il évoque le Grand Arbre de la Vie / Celle qui est descendue des hautes branches du grand arbre de l’évolution pour s’établir esthéticienne en Argovie / Ceux qui lisaient Conoscimento del dolore de Gadda lorsque les eaux du Pô ont débordé cette année-là de leur vingt ans et des poussières, etc.

Celui qui plaque tout à l’instant de prendre connaissance du courriel glacial du responsable des Ressources Humaines lui demandant s’il s’identifie vraiment à l’Entreprise / Celle qui va chercher des clopes à l’heure de la pose et se retrouve le soir même sur le quai d’embarquement pour les îles Lofoten / Ceux qui ont passé de l’état de cadres moyens à celui de clochards à plein temps sans en avertir leur belle-famille recomposée / Celui qui consacre son atelier d’écriture en prison au thème du passage à l’acte / Celle qui s’est donné trois ans pour mater son macho qui a succombé sept ans plus tard à une cirrhose bien méritée / Ceux qui en veulent à celui qui s’en va / Celui qui lit Spinoza avait raison moelleusement allongé dans son divan de cuir de Russie / Celle qui est consciente du fait que ses émotions relèvent d’un théâtre public alors que ses sentiments restent du domaine privé soumis au Secret / Ceux qui n’ont pas le sens du Secret / Celui qui ne sait se dépasser qu’en dépensant l’argent du ménage / Celle que tout dépasse sauf son imagination aux ailes de licorne enchantée / Ceux qui se dépassent dans le tunnel et alimentent de ce fait les statistiques de la mortalité routière par collisions et incendies spontanés / Celui qui étudie le motif du passage de la ligne dans les romans « durs » de Georges Simenon tels que La Fuite de Monsieur Monde ou L’Homme qui regardait passer les trains / Celle qui réduit le génie de Simenon à un taux élevé de testostérone qui fait évidemment défaut à son conjoint Palotin / Ceux qui passent la ligne tous les matins au titre de Roms chapardeurs des zones frontalières / Celui qui s’intéresse à la source reptilienne de ses émotions les plus violentes / Celle qui étudie le modèle neurobiologique plausible des sentiments dans l’Unité de Recherche de l’Université de Malmö dont elle découvre les espaces verts au bras d’un prof de zumba brésilien que lui envient les bimbos suédoises / Ceux qui donnent raison à l’écrivain irlandais James Joyce quand il observe que l’écrivain anglais Bill Shakespeare « est le fonds dans lequel doivent chercher tous les esprits qui ont perdu l’équilibre » / Celui qui observe attentivement le processus de sa mise en colère tout en exprimant celle-ci avec la plus sauvage véhémence / Celle qui bride ses émotions et couve ses sentiments / Ceux qui sont de plus en plus conscients de la complexité de leur machinerie homéodynamique et en tirent un surcroît de flegme à l’anglaise dans les situations même agaçantes genre ce con me pique ma place dans ce parking de merde / Celui qui ne se doute pas de ce qu’il dit quand il évoque le Grand Arbre de la Vie / Celle qui est descendue des hautes branches du grand arbre de l’évolution pour s’établir esthéticienne en Argovie / Ceux qui lisaient Conoscimento del dolore de Gadda lorsque les eaux du Pô ont débordé cette année-là de leur vingt ans et des poussières, etc.Image : Philip Seelen

-

Ceux qui ne disent pas tout

Celui qui n’a pas de réserve naturelle mais a appris à distinguer ce qui est à publier de ce qui ne l’est pas / Celle qui est discrète par respect de soi et d’autrui /Ceux qui sont indiscrets par esprit de revanche / Celui qui répand de faux bruits juste pour voir / Celle qui pratique la médisance comme un art martial / Ceux qui ont perdu un œil dans le trou de la serrure de sécurité / Celui qui mate la matrone de Matmata / Celle qui dit écrire pour ses tiroirs / Ceux qui parlent entre les lignes à haute tension / Celui que la parlote vide remplit d’un croissant effroi / Celle qui ne peut plus se connecter par crainte de la connerie connexe / Ceux qu’accablent les atteintes à la vie privée des prétendus amis du réseau des réseaux / Celui qui pratique la discrétion bien tempérée et le clavecin en plein air / Celle qui ne dit rien de ce qui lui importe vraiment / Ceux qu’on ne publiera qu’après leur mort genre Kafka ou Pessoa mais on s’en balance n’est-ce pas / Celui qui veut tout voir et tout entendre et tout sentir mais qui n’a pas le cœur de tout dire / Celle qui se tait avec éloquence / Ceux qui ne comptent pas leurs mots mais les choisissent avec soin / Celui fait des phrases / Celle qui cisèle de la poésie actuelle où il est question de Traces de fractures et de Bribes de failles / Ceux dont les recueils atones et aphones se vendent cher / Celui qui lit dans la foule du festival comme Gargantua en traversant la Seine à la nage d’une main et tenant son livre de l’autre sans le mouiller / Celle qui mouille sur le talus en lisant Despentes / Ceux qui parlent le soir en picolant de ce qu’ils ont lu le matin chacun dans son coin / Celui qu’on appelle bouche d’or / Celle qui en bouche un coin aux beaux parleurs en se taisant avec véhémence / Ceux qui disent Ave César Ducon ceux qui vont parler te saluent, etc.

Image : Philip Seelen

-

L'échappée libre

Carnets de JLK: bilan de sept ans de blog. 3400 textes. 20.000 visites par mois. Avant d'autres échappées...

Il y a sept ans, dès juin 2005, que j’ai entrepris la publication quotidienne de ces Carnets de JLK, comptant aujourd’hui 3400 textes et visités chaque jour par 500-800 lecteurs fidèles ou renouvelés, dont la plupart me sont inconnus alors que de vraies relations personnelles se sont établies avec quelques-uns, parfois fructueuses. Sans les avoir jamais rencontrés, je me suis fait d'éventuels complices de Raymond Alcovère et de Bona Mangangu, dont j'ai rendu compte des livres dans le journal 24Heures, comme aussi de Philippe Rahmy, poète au verbe inouï, et de François Bon, dont on connaît le travail considérable sur Remue.net et Tierslivre, à côté de son oeuvre d'écrivain; en mars 2008 de Pascal Janovjak, à Ramallah, avec lequel j'ai échangé une centaine de lettres, en ligne sur ce blog - expérience reprise récemment avec fruit dans un échange d'épistoles avec Daniel Vuataz, jeune auteur vaudois que je crois de bel avenir. De même ai-je apprécié les échanges avec Frédéric Rauss, Françoise Ascal, Bertrand Redonnet en Pologne, Jalel El Gharbi à Tunis, Miroslav Fismeister à Brno, Philippe Di Maria à Paris - ces cinq derniers blogueurs-écrivains ayant apporté leur contribution au journal littéraire Le Passe-Muraille, et je ne dois pas oublier quelques fidèles lecteurs, dont Michèle Pambrun ou les pseudonommés Feuilly et Soulef, entre beaucoup d'autres... et je pourrais citer désormais les nombreux liens personnels nouveaux établis via Fabebook, notamment avec Angèle Paoli, dont le blog Terres de femmes est référentiel, les écrivains Helene Sturm et Lambert Schlechter, Jacques Perrin ou Pierre-Yves Lador, Antonin Moeri, Alain Bagnoud ou Jean-Michel Olivier, les libraires Claude Amstutz et Jean-Pierre Oberli, les lectrices Anne-Marie Gaudefroy-Baudy et Anne-Marie Brisson, Fabienne Kiefer-Robert ou Gilda Nataf, Claudine Redon ou Jacqueline Wyser, et tant d'autres...

Journal intime/extime

Journal intime/extime

Jamais, à vrai dire, je n’aurais imaginé que je prendrais tant de goût à cette activité si contraire apparemment à la silencieuse et solitaire concentration que requiert l’écriture. Or restant à l’écart du clabaudage souvent insane, vide ou vulgaire qui s’étale sur le réseau des réseaux, il m’est vite apparu que tenir un blog pouvait se faire aussi tranquillement et sérieusement, ou joyeusement selon les jours, en toute liberté ludique ou panique, que tenir un journal intime/extime tel que je m’y emploie depuis 1966 d’abord de façon sporadique puis avec une régularité et une densité croissantes, rédigé depuis 1973 dans une quarantaine de carnets noirs à tranche rouge de marque Biella, dont la dactylographie et les enluminures remplissent une vingtaine de grands cahiers reliés de fabrication chinoise – l’ensemble redécoupé ayant fourni la matière de quatre livres représentant aujourd'hui quelque 1500 pages publiées, dans L’Ambassade du papillon et Les passions partagées, Riches Heures et, tout récemment, Chemins de traverse.

Blog-miroir et blog-fenêtre

Blog-miroir et blog-fenêtre

A la différence de carnets tenus dans son coin, le blog est une pratique qui a ses risques, essentiellement liés au fait qu’on écrit quasiment sous le regard du lecteur et en temps presque réel. L’écriture en public, parfois mise en scène dans tel ou tel salon du livre, m’a toujours paru artificielle, voire grotesque, et je ne me sens pas du tout porté, à l’ordinaire, à soumettre au regard anonyme un texte en cours d’élaboration, dont je réserve l’éventuelle lecture à ma seule moitié ou à quelque autre proche. Si je me suis risqué à dévoiler, dans ces Carnets de JLK, une partie des notes préparatoires d’un roman en chantier, et l’extrait d’un ou deux chapitres, je me garderai bien d’en faire plus, crainte d’être déstabilisé d’une manière ou de l’autre. Mais on peut se promener à poil sur une plage et rester pudique, et d’ailleurs ce qu’on appelle le narcissisme, l’exhibitionnisme ou le déballage privé ne sont pas forcément le fait de ceux qui ont choisi de « tout » dire. Ainsi certains lecteurs de L’Ambassade du papillon, où je suis allé très loin dans l’aveu personnel, en me bornant juste à protéger mon entourage immédiat, l’ont-ils trouvé indécent alors que d’autres au contraire ont estimé ce livre pudique en dépit de sa totale franchise. Tout récemment,un effet de réel assez vertigineux m'a valu, après sa lecture de Chemins de traverse, la lettre d'un tueur en série incarcéré à vie me reprochant d'avoir parlé de lui comme d'un mort-vivant, ainsi qu'on le qualifie dans la prison où il se trouve toujours. Or le personnage lisait visiblement ce blog avec attention. Cet épisode n'a manqué de me rappeler certaines précautions à prendre dans l'exposition de nos vies sur la Toile, mes proches en ont frémi et je tâcherai d'être un peu plus prudent dans ma façon d'aller jusqu'au bout de ce que je crois la vérité, en les ménageant un peu mieux...

Mais on peut se promener à poil sur une plage et rester pudique, et d’ailleurs ce qu’on appelle le narcissisme, l’exhibitionnisme ou le déballage privé ne sont pas forcément le fait de ceux qui ont choisi de « tout » dire. Ainsi certains lecteurs de L’Ambassade du papillon, où je suis allé très loin dans l’aveu personnel, en me bornant juste à protéger mon entourage immédiat, l’ont-ils trouvé indécent alors que d’autres au contraire ont estimé ce livre pudique en dépit de sa totale franchise. Tout récemment,un effet de réel assez vertigineux m'a valu, après sa lecture de Chemins de traverse, la lettre d'un tueur en série incarcéré à vie me reprochant d'avoir parlé de lui comme d'un mort-vivant, ainsi qu'on le qualifie dans la prison où il se trouve toujours. Or le personnage lisait visiblement ce blog avec attention. Cet épisode n'a manqué de me rappeler certaines précautions à prendre dans l'exposition de nos vies sur la Toile, mes proches en ont frémi et je tâcherai d'être un peu plus prudent dans ma façon d'aller jusqu'au bout de ce que je crois la vérité, en les ménageant un peu mieux... Une nouvelle créativité

Si la tenue d’un blog peut sembler vaine (au double sens de l’inutilité et de la prétention vaniteuse) à un littérateur ou un lecteur qui-se-respecte, l’expérience personnelle de la chose m’a prouvé qu’elle pouvait prolonger, de manière stimulante et enrichissante, voire libératrice du point de vue du jaillissement des idées et des formes, une activité littéraire telle que je la pratique, partagée entre l’écriture continue et la lecture, l’ensemble relevant du même atelier virtuel, avec cette ouverture « inter-active » de plus.

Ayant toujours été rebuté par la posture de l’homme de lettres confiné dans sa tour d’ivoire, autant que par l’auteur en représentation non-stop, et sans être dupe de la « magie » de telle ou telle nouvelle technologie, je n’en ai pas moins volontiers pris à celle du weblog sa commodité et sa fluidité, sa facilité de réalisation et son coût modique, sans éprouver plus de gêne qu’en passant de la « bonne vieille » Underwood à frappe tonitruante à l’ordinateur feutré. Bref, le blog n’est pas du tout pour moi la négation de l’écrit : il en est l’extension dont il s’agit de maîtriser la prolifération; et Facebook est aujourd'hui un nouveau vecteur qui étend, exponentiellement, les relations virtuelles d'un blog, jusqu'aux limites de l'insignifiance océanique. J'ai actuellement 2300 amis sur Facebook. La bonne blague ! De l’atelier à l’agora

De l’atelier à l’agora

Michel Butor, dans l’évocation de sa maison A l’écart, parle de son atelier à écrire comme le ferait un artisan, et c’est ainsi aussi que je vois l’outil-blog, entre le miroir et la fenêtre, le capteur nocturne (ah le poste à galène de mon grand frère !) et l’émetteur privé (ici Radio Désirade…), dans le tourbillon diffus et profus de l’Hypertexte.

Un blog est enfin une nouvelle forme de l’Agora, où certains trouvent un lieu d’expression personnel ou collectif à caractère éminemment démocratique (d’où la surveillance bientôt organisée que lui apliqueront les régimes autoritaires), une variante du Salon français à l’ancienne qui voit réapparaître le couple éternel des Verdurin, ou le dernier avatar du Café du commerce.

N’ayant plus trop le goût des chamailleries littéraires ou idéologiques, et moins encore celui de la tchatche pour ne rien dire, je me suis gardé d’ouvrir ce blog à trop de « débats brûlants », et c’est ainsi qu’en un an les commentaires (4610 à ce jour) n’ont guère proliféré ni jamais tourné à la prise de bec ou de tête. Tant pis ou tant mieux ?

Quoi qu’il en soit la nave va... Du blog au livre. Réponse à Jacques Perrin et Raphaël Sorin.

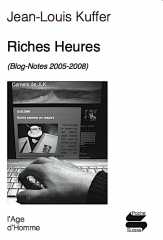

Du blog au livre. Réponse à Jacques Perrin et Raphaël Sorin.Elle va même si bien qu'au début de mai 2009, une partie du contenu de ce blog a fait l'objet de la publication d'un livre, sous le titre de Riches Heures, constitué comme un patchwork et qui essaie de rendre le son et le ton de ces notes quotidiennes dans la foulée des deux gros volumes de Carnets que j'ai publiés chez Bernard Campiche et qui ont fait l'objet de deux prix littéraires appréciables en Suisse romande. Sans la proposition de Jean-Michel Olivier, directeur de la collection Poche Suisse aux éditions L'Âge d'Homme, d'accueillir un florilège tiré d'un corpus d'environ 5000 pages, il est probable que j'en serais resté au blog, étant entendu que mes carnets existent par eux-mêmes sur papier. Autant dire que l'exercice relève de l'essai, dont seul le lecteur jugera de la réussite. En ce qui me concerne, toute modestie mise à part, j'aime bien ce petit livre. C'est une manière d'autoportrait en mouvement à travers mes lectures du monde, il est plus facile à emporter le long des chemins qu'un laptop et j'y ai borné mes notes très personnelles, voire privées, à des fragments le plus souvent brefs et datés, reproduits en italiques.

Ces Riches Heures ont paru avec le sous-titre Blog-Notes 2005-2008, mais ce n'est pas de mon fait, et je me demande si c'est une bonne idée... Dans une très généreuse présentation de ce livre sur son blog, Jacques Perrin (http://blog.cavesa.ch/) relève justement que la forme de ce livre reste tout à fait dans les normes conventionnelles du texte, sans l'iconographie et les multiples jeux qu'elle permet sur un blog, dont je ne me prive pas. Cela étant, je tiens à souligner le fait que les possibilités nouvelles de l'outil-blog ont été, dans le processus arborescent de mon écriture, une stimulation tenant à la fois à l'interactivité et aux virtulaités plastiques de ce support. C'est grâce au blog que j'ai amorcé, avec mon ami photographe Philip Seelen, le contrepoint image-texte du Panopticon, et c'est également grâce au blog que j'ai développé mes listes de Ceux qui, accueillies ensuite par l'édition numérique Publie.net de François Bon et son gang. Grâce aux réseaux de l'Internet, les 150 lettres que j'ai échangées avec Pascal Janovjak, jusqu'à la période dramatique de Gaza, ont pu exister quasiment en temps réel, et la question de leur publication éventuelle s'est posée à nous, mais leur non-publication ne les ferait pas moins exister. Dans la foulée, j'ai d'autres d'autres séries comme celle des proses brèves de La Fée Valse et de mes Pensées de l'aube et autres Pensées en chemin, qui devraient aboutir à un triptyque.

AngelusNovus.net

AngelusNovus.netEt c'est alors que j'aimerais faire une remarque, liée à une grande lecture, remontant àl'automen dernier, des écrits de Walter Benjamin resitués chronologiquement par Bruno Tackels dans son essai biographique paru sous le titre de Walter Benjamin, une vie dans les textes. On sait que, comme il en est allé de Pessoa, les textes de WB ont été publiés pour majorité après sa mort. Or il est possible que, comme le relève d'ailleurs Bruno Tackels, la publication sur le domaine public d'un bloc eût particulièrement convenu à WB. Je me le suis dit et répété en constatant que je m'étais éloigné, ces dernières années, du Système éditorial ordinaire, avec lequel WB a toujours eu un rapport délicat. Dieu sait que je ne me compare pas à ce génie profus, mais l'expérience est significative, que recoupe la récente auto-pubication du dernier livre de Marc-Edouard Nabe sur son site. Est-ce une alternative intéressante à l'édition mainstream ? Je n'en suis pas sûr du tout. Notre liberté devrait respecter la liberté de tout un chacun et j'aime assez qu'un jeune écrivain continue de rêver de gloire via Galligrasseuil !

J'ai été content, pour ma part, de publier mes Riches Heures sous forme de livre, mais le travail amorcé par François Bon & Co à l'enseigne de Remue.net et de Publie.net me semble ouvrir de nouvelles perspectives qui vont changer,je crois, le rapport de l'auteur avec le Système éditorial ou médiatique. Raphaël Sorin voit bien qu'un lecteur-critique-écrivain ne dénature pas forcément son travail en pratiquant l'art du blog - je dis bien l'art du blog, car c'est ainsi que je le vis, bien plus librement aujourd'hui que sur papier journal où le nivellement du Système se fait de plus en plus sentir au détriment de l'art de la lecture. Mais il n'y pas que ça: quelque chose est en train de se passer dont nous pouvons, chacun à sa façon, devenir les acteurs. Walter Benjamin eût-il dit, comme Alain Finkielkratut, que l'Internet est une poubelle ? C'est fort possible. Mais j'aime à penser qu'il l'eût écrit sur son Blog, à l'enseigne évidemment d'Angelus Novus.net.

Aux dernières nouvelles, un nouvel éditeur qui a l'âge d'un mec qui eût pu être mon fils, du nom d' Olivier Morattel, ayant publié un livre surpremamt, Au point d'effusion des égouts, d'un youngster qui aurait l'âge de mon petit-fils, nommé Quentin Mouron, m'a proposé de publier un livre avec lui sur papier bio. J'ai marché à l'enthousiasme.

Aux dernières nouvelles, un nouvel éditeur qui a l'âge d'un mec qui eût pu être mon fils, du nom d' Olivier Morattel, ayant publié un livre surpremamt, Au point d'effusion des égouts, d'un youngster qui aurait l'âge de mon petit-fils, nommé Quentin Mouron, m'a proposé de publier un livre avec lui sur papier bio. J'ai marché à l'enthousiasme. J'ai horreur de ceux qui, en Suisse romande, freinent à la montée, comme disait mon ami Thierry Vernet. Les éditeurs jaloux de leurs auteurs et qui se bouffent le museau entre eux, dans nos provinces chiffonnées par la morgue de Paris, m'ont un peu fatigué. Je le chante donc sur mon blog, Facebook, Twitter & Co: à bas les bonnets de nuit et les rabat-joie, et vive la littérature vivante qui se joue de toutes les formes et de tous les genres ! Après mes Chemins de traverse; lectures du monde 2000-20005, je publierai tantôt La Fée Valse, recueil de proses onirico-satirico-poético-érotiques et un Cantique suisse, aux éditions d'autre part, constituant mon Abécédaire passionnel d'un étrange pays, d'Absinthe à Zouc, avant une nouvelle tranche de carnets 2006-2012 qu'Olivier Morattel m'a promis d'éditer en 2013, si je ne l'ai pas ruiné entretemps. Son titre m'est déjà tout un programme vécu: L'échappée libre...

J'ai horreur de ceux qui, en Suisse romande, freinent à la montée, comme disait mon ami Thierry Vernet. Les éditeurs jaloux de leurs auteurs et qui se bouffent le museau entre eux, dans nos provinces chiffonnées par la morgue de Paris, m'ont un peu fatigué. Je le chante donc sur mon blog, Facebook, Twitter & Co: à bas les bonnets de nuit et les rabat-joie, et vive la littérature vivante qui se joue de toutes les formes et de tous les genres ! Après mes Chemins de traverse; lectures du monde 2000-20005, je publierai tantôt La Fée Valse, recueil de proses onirico-satirico-poético-érotiques et un Cantique suisse, aux éditions d'autre part, constituant mon Abécédaire passionnel d'un étrange pays, d'Absinthe à Zouc, avant une nouvelle tranche de carnets 2006-2012 qu'Olivier Morattel m'a promis d'éditer en 2013, si je ne l'ai pas ruiné entretemps. Son titre m'est déjà tout un programme vécu: L'échappée libre... -

Ceux qui rebondissent

Celui qui repart comme en quarante / Celle qui remonte le courant dans sa Dauphine/ Ceux qui se délestent de leur surpoids / Celui qui n’a jamais renoncé à ses bretelles / Celle qui s’accorde des prolongations sans tirs au but / Ceux qui donnent le change avec une touche de colorant / Celui qui reprend son saxo à 87 ans / Celle qui pleure en entendant son vieux compagnon improviser sur Sunny Side / Ceux qui remettent le turbo genre torpédo / Celui qui va tâter de l’hébreu ou se mettre au ping-pong / Celle qui prend la vie comme elle vient et le temps comme il va et le funiculaire en fin de semaine pour voir les choses d’un peu plus haut / Ceux qui tombent deux ou trois masques / Celui qui replace sa dynamo dans le torrent de fonte des névés / Celle qui exulte à la rumeur du printemps russe / Ceux qui se déploient dans l’air tonique / Celui qui se berce d’illusions fécondes / Celle qui frissonne de voir le ciel s’ouvrir / Ceux qui rachètent le Temps en s’y plongeant ce matin neuf / Celui qui fait la nique au Gros Animal / Celle qui pressent un nouveau départ par exemple au Brésil / Ceux qui n’auront plus de souvenirs que rafraîchis / Celui qui se débat plus tranquillement qu’hier / Celle qui reprend ses marches en forêt / Ceux qui réveillent l’Ours affalé sous son bureau de fondé de pouvoir bernois / Celui qui a toujours été du matin sauf durant ces longs mois de composition de son putain de nouveau livre pourtant assez lumineux sur les bords / Celle qui interprète L’Eveil du printemps sur son pianola / Ceux qui saluent la monté de la sève en hennissant dans la cafète de l’Entreprise / Celui qui dépouille le Vieil Homme selon le rite païen / Celle qui change l’eau des fleurs et va marcher pieds nus dans la prairie encore spongieuse / Ceux qui revivent après avoir tourné la page / Celui qui fait de ce 1er mars le jour béni d’un dieu de paix / Celle qui estime ce matin qu’à l’impossible chacun sera tenu / Ceux qui savent qu’être heureux n’est pas de rester engourdi / Celui qui sent l’avenir et parle donc du présent avec justesse / Celle qui accuse le révolté de rester plus ou moins esclave / Ceux qui considèrent que la science devient alors que la poésie se contente d’être / Celui qui se délecte de son repentir au point d’aggraver son cas / Celle qui a compris que la corruption était insatiable et reste donc à l’écart des malins et des moqueurs / Ceux qui ont le sens et plus encore le goût du renouveau / Celui qui se sent aussi mal tout seul qu’en groupe / Celle qui reproche à son fils Alcide de rester là groupé comme un fœtus et cousu comme une volaille alors que le jour l’attend au jardin / Ceux qui s’ouvrent à l’offrande de cette matinée comme des fleurs en papier dans l’eau claire, etc.

Image : Philip Seelen

-

Mes adieux aux larmes

À La Désirade, ce samedi 30 juin. – Je me suis réveillé tôt l’aube ce matin sur un éclat de rire partagé avec ma bonne amie. J’étais encore tout habillé et nous avons évoqué mon retour épique de la rédaction, hier soir, moi cuité comme jamais et elle me poussant plus ou moins et me guidant après m’avoir apporté deux bâtons de ski, vraiment la drôle de paire grimpant le chemin conduisant à La Désirade à travers le pâturage, elle me désignant les barbelés ou les orties et moi tricotant des deux cannes et finissant par me jeter tout habillé sur le lit que nous partageons depuis plus de trente ans puisque nous avons conçu Sophie en mars 1982 et nous sommes civilement mariés le 30 juin de la même année, il y a donc tout juste trente ans aujourd’hui.

En dépit de mes craintes de parano, mon Adieu aux larmes s’est donc très joyeusement passé au desk de la rédaction, avec à peu près trente-trois confrères et sœurs ou peut-être même plus, autour d'une solide dotation de Pinot noir et d’eau sobre, sans compter les six gâteaux au fromage et aux pommes que j’avais préparés. Notre rédacteur en chef Thierry Meyer m’a gratifié de paroles très amicales frottées de douce ironie, avant de m’annoncer trois mauvaises nouvelles. J’avais demandé de m’épargner tout discours et toute forme de cadeau. Or non seulement j’ai dû subir ce premier hommage verbal, mais la compagnie m’a offert un prodigieux stylo Caran d’Ache que je réserverai à mes notes matinales ; Raymond Burki m’a fait LE cadeau dont rêvent les célébrités cantonales et mondiales en me croquant sous des traits qui me ressemblent non sans évoquer mes sosies reconnus aux noms de Michel Boujenah et Enrico Macias. Enfin, pour me faire subir ce qu’on peut dire la totale, la toujours craquante Joëlle Fabre et son adorable complice blonde m’ont réservé la dernière surprise consistant en une lecture à deux voix de l’entretien avec Jean Lacouture dont je traîne la casserole depuis vingt ans, « exécuté » un soir de décembre après une verrée de rubrique et dans lequel je finissais par engueuler positivement mon prestigieux interlocuteur.

Les vaches ! Me faire ça alors que, déjà, ce jour-là, juste avant que ne tournent les rotatives, je m’étais demandé comment arrêter ce massacre…

Or ce papier d’anthologie fait partie de la suite des Je me souviens que j’avais composée hier pour évoquer mes 23 ans à 24Heures, et les 43 ans durant lesquels j’aurais sévi dans une quinzaine de titres (de La Tribune de Lausanne dès 1969 à La Liberté de Fribourg, La Gazette de Lausanne et le Journal de Genève, l’hebdo Construire, le Magazine littéraire et même Le Monde et Libé à quelques reprises…), dont j’ai fait la lecture dans la foulée en présence de ma bonne amie et de Monsieur le directeur du Théâtre du Jorat, alias Michel Caspary, frère et confrère, admirable ex-chef de rubrique dont je dis l’amitié dans mes Chemins de traverse. Or voici cette liste, évidemment lacunaire…

Je me souviens…

Je me souviens de l’odeur du plomb...

Je me souviens de l’ombre massive sur le trottoir du localier Pijac…

Je me souviens de la pipe de MacDonald le reporter cantonal...

Je me souviens des matelas qu’il y avait dans certains recoins secrets des sous-sols aux rotatives…

Je me souviens de mon premier reportage en Tunisie consacré aux débuts du tourisme de masse et qui m’a fait renoncer pour toujours à la lecture marxiste d’une situation concrète…

Je me souviens de mon arrivée nocturne à Kairouan où des milliers de petits téléviseurs reproduisaient le discours du père de la nation sorti de l’hôpital...

Je me souviens du premier bar de la Tour ne fermant qu’à point d’heures…

Je me souviens de la série SOS Survie lancée à La Tribune-Dimanche en 1972 à l’initiative de René Langel notre mentor de l’époque, avec Richard Garzarolli, bien avant qu’on ne parle d’écologie et que le ressassement hebdomadaire du sujet ne fatigue Monsieur Lamunière…

Je me souviens de Claude Langel évoquant les défilés de mode parisiens…

Je me souviens du col de loutre du manteau de soirée d’Antoine Livio…

Je me souviens des subjonctifs imparfaits du critique musical Henri Jaton, à la culturelle de La Tribune de Lausanne, vers 1970…

Je me souviens des silences de Marc Lamunière dans l’ascenseur où nous étions coincés ensemble sur 8 étages alors que je n’étais qu’un obscur pigiste de vingt-deux ans plein de réserve envers la presse bourgeoise et ses requins présumés…

Je me souviens des briefings des chefs de rubrique de Marcel Pasche se demandant si la culturelle de La Tribune de Lausanne ne péchait pas par élitisme après avoir manqué un méga-concert de rock de plus…

Je me souviens de Marie-Laure Borel restée mon amie et que je reverrai demain chez les Langel fêtant leurs 60 ans de mariage…

Je me souviens des critiques de théâtre qu’on dictait le soir même aux linotypistes et qu’on appelait des tardifs...

Je me souviens du dîner que m’a offert le directeur des Galas Karsenty pour essayer de me faire mettre du miel dans mon fiel…

Je me souviens d’avoir embarrassé Paul Loup Sulitzer en lui demandant des détails trop précis sur l’excellent roman Popov dont je ne savais pas encor que c’était un autre qui l’avait écrit et qu’il n’avait visiblement pas lu…

Je me souviens de ce que me dit un jour Ménie Grégoire à propos des retraités dont l’un d’eux lui avait déclaré que ce qu’il y a de terrible dans la retraite est qu’on n’a plus de vacances...

Je me souviens des cinéastes romands réunis aux Journées de Sorrente en 1976 et discutant gravement le soir de la meilleure façon de toucher les masses en sirotant leur limoncello…

Je me souviens d’avoir payé le souper auquel Günter Wallraff m’avait invité lorsque je suis venu l’interviewer à Cologne à propos de Tête de Turc et qui m’a ulcéré en traitant la Suisse de vampire de l’Europe...

Je me souviens de mon entretien avec la diva Teresa Berganza qui m’a fredonné l’air de Musetta sur son canapé violet…

Je me souviens de l’énorme ananas avec lequel je suis sorti de l’Hôtel Georges V après une conversation très arrosée avec Gore Vidal qui voulait me faire oublier qu’il m’avait fait lanterner une heure dans le hall du palace…

Je me souviens de l’interview la plus pénible que j’aie jamais faite avec un Michel Houellebecq aussi déprimé que déprimant…

Je me souviens d’avoir perdu notre fille Julie de sept ans dans la méga-foule du concert des Stones à Frauenfeld que je devais couvrir pour la culturelle de 24 Heures…

Je me souviens d’avoir fait du canoë avec Roger de Diesbach sur la Loue au titre du rapprochement convivial des collaborateurs du titre…

Je me souviens de Georges Baumgartner au 69e étage du Centre de presse de Ginza, au cœur de Tokyo, qui m’expliquait les pressions qu’il subissait de la part des grandes firmes japonaises dont on voyait tous les buildings alentour comme autant de tours de seigneurs du Moyen Age…

Je me souviens du séjour à Tokyo offert à notre rédacteur en chef par une grande firme japonaise qui espérait le faire se séparer de l’honorable Georges Baumgartner…

Je me souviens d’un jeune coursier qui a l’air presque toujours aussi jeune et dont je ne sais toujours pas le prénom…

Je me souviens des plaintes des téléphonistes houspillées par Jacques Chessex…

Je me souviens de ma première rencontre avec Jean Ziegler après la sortie du Bonheur suisse qui a scellé notre amitié, et de sa question portant sur ma « fonctionnalité marchande dans le groupe Edipresse »…

Je me souviens des fins de soirées du service de correction de 24 Heures au night-club Brummel qui servait encore des spags jusqu’à deux heures du matin…

Je me souviens du prote, alias le chef correcteur, alias Monsieur Liardon…

Je me souviens de la maman de Jo Lavanchy avec laquelle nous corrigions les textes jetés au téléphone par les reporters sportifs…

Je me souviens de la patience que Jo Lavanchy a (presque) toujours montrée lors de mes correspondances téléphonique parisiennes plus ou moins titubantes…

Je me souviens de ce matin du 16 août 1985 où je suis arrivé en tremblant à mon bureau de la Tour où l’adjudant-guide Michel a confirmé au téléphone mon pressentiment que mon compagnon de cordée Reynald s’était crashé dans la face glaciaire du Dolent où il était parti l’avant- veille sans moi…

Je me souviens de la critique musicale Myriam Teytaz lustrant ses chaussures de montagne à Tokyo dans l’intention de gravir le Fuji Yama...

Je me souviens de la dégaine de boxeur court sur pattes de Milan Kundera…

Je me souviens de la culotte de dame qu’un rédacteur en chef libidineux a sortie de sa poche lors d’un pot de départ…

Je me souviens de la recommandation de Jacqueline de Romilly de ne pas interdire la télé aux petits enfants - et c’était la veille de son entrée à l’Académie française…