Celui qui estime que les insectes nuisibles ma foi ça se traite / Celle qui pense qu’un mendiant est un exploiteur à sa façon / Ceux qui ne raisonnent plus qu’en termes policiers / Celui qui relance la théorie du Mur de Protection / Celle qui ne donne qu’aux infirmes diplômés et aux vieilles non basanées / Ceux qui ramassent le dinar où ils peuvent / Celui qui se sent atteint dans sa chair quand on critique la course au profit / Celle qui dit haut et fort qu’elle donne pour alléger à la fois sa conscience et sa bourse / Ceux qui ont une technique appropriée à la détection des faux mendiants (disent-ils) / Celui qui va breveter la machine à trier vrais et faux mendiants / Celle qui se ferait plumer plus volontiers que d’en arriver à méfiance / Ceux qui prétendent qu’« ils sont partout » / Celui qui refuse (dit-il) de céder à certaine affectivité démago qui écarte le vrai problème global dont Russes et Chinois n’ont que foutre tant qu’ils avancent / Celle qui déclare que la Roumanie doit prendre ses responsabilités point barre / Ceux qui ont fait l’Europe à l’image de l’Internationale financière / Celui qui affirme qu’après l’interdiction de la mendicité en Suisse romande s’imposera la taxe sur la pauvreté / Celle qui affirme que la générosité est une forme d’hypocrisie / Ceux qui en concluent que les émirats arabes n’ont qu’à subventionner la misère africaine / Celui qui rappelle à sa famille réunie pour le barbecue qu’on est quand même bien entre gens qui ont « quelque argent » / Celle qui fait office de rabat-joie sempiternel en constatant entre la poire et le fromage qu’un enfant meurt de faim dans le monde toutes les deux minutes / Ceux qui trouvent qu’une rue sans mendiant est comme un jour de prison sans pain sec / Celui qui participe à toutes les manifs solidaires sans y aller vu qu’il est grabataire et notoirement sans ressources / Celle qui déjoue toute forme d’agression vertueuse / Ceux qui ont le cœur sur la main et celle-ci sur la matraque / Celui qui affirme que les plus pauvres des pauvres sont humainement plus riches que les riches ce qui fait une belle jambe aux pas vraiment pauvres et aux pas tellement riches / Celle qui préfère danser la zumba / Ceux qui demandent au mendiant de se déplacer le temps de sortir leur Porsche Carrera du garage, etc.

Livre - Page 121

-

Ceux qui assomment les pauvres

-

À la croisée des chemins

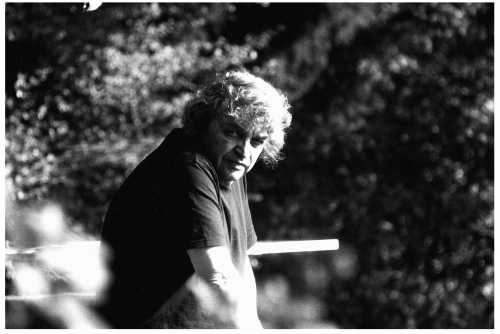

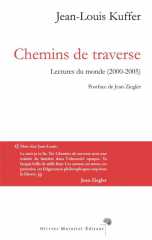

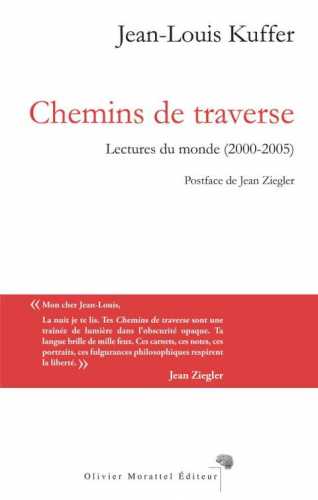

Francis Richard, blogueur ami, consacre la très généreuse présentation qui suit à mes Chemins de traverse. On peut retrouver ce fin amateur de littérature sur ce coin de Toile: http://www.francisrichard.net

Ce livre se rapporte aux années 2000 à 2005. Le sous-titre, Lectures du monde, indique quel est le propos de l'auteur, qui préfère les chemins de traverse, pleins d'inattendus, aux routes toutes droites, monotones. Il faut en effet entendre les mots "lectures" et "monde" dans différentes acceptions. Jean-Louis Kuffer, JLK, ne se contente pas de lire des écrivains du monde entier, mais il lit, tel qu'il le perçoit et l'absorbe, le monde qui l'entoure, aussi bien au cours de ses voyages que depuis son nid d'aigle lémanique, La Désirade.

Ce vagabondage buissonnier nous vaut, de la part de cet "écrivain de l'intime et de la vie privée", de véritables transmutations de ces lectures du monde, auxquelles le lecteur, à son tour, a toutes opportunités de se nourrir l'esprit. Car JLK, a au moins deux vocations: celle d'annoter des livres dont il s'attache "à dégager et transmettre la substance" et celle d'écrire ses propres textes, sur sa table matinale, à cinq heures du matin le plus souvent. Je ne parle pas de cette troisième vocation qu'est sa lecture du monde par le truchement de l'aquarelle...qui n'apparaît pas dans le livre, a contrario de son blog.

JLK connaît de nombreux écrivains pour avoir beaucoup fréquenté leurs oeuvres, et rencontré nombre d'entre eux. Il parle avec justesse, par exemple, du "mélange d'objectivité et de sympathie douce-amère" avec lequel Marcel Aymé "observe ses semblables"; du "manque total de génie romanesque" de Philippe Sollers; de Dostoïevski "tout à genoux, se traînant dans la ruelle comme le dernier des derniers alors qu'il est le premier des premiers"; "des ténèbres tendrement pluvieuses, suavement abjectes, absurdement tragiques et infiniment humaines" de Simenon; de la lecture de Gustave Thibon qui lui "fait du bien, comme le pain ou l'eau claire"; de "l'incomparable humanité" de Céline, "abjection comprise" etc.

Cet aperçu d'écrivains que je pratique - il en est bien d'autres dans ce livre que je connais peu ou prou - montre "qu'il y a du Noé" chez ce "passeur de livres appelé à faire cohabiter, dans son arche, les espèces les plus dissemblables, voire les plus adverses". Comme il le souligne "cela suppose une empathie à peu près sans limites, et qui requiert un effort souvent inaperçu".

Cet aperçu d'écrivains que je pratique - il en est bien d'autres dans ce livre que je connais peu ou prou - montre "qu'il y a du Noé" chez ce "passeur de livres appelé à faire cohabiter, dans son arche, les espèces les plus dissemblables, voire les plus adverses". Comme il le souligne "cela suppose une empathie à peu près sans limites, et qui requiert un effort souvent inaperçu". Ses propres textes sont des tableaux poétiques tirés des paysages qu'il contemple depuis son nid d'aigle ou les récits de ses relations affectueuses avec sa "bonne amie" - "cet être lumineux" - et ses deux filles, Sophie et Julie; ses relations tumultueuses avec ses amis Marius Daniel Popescu et Bernard Campiche; ses relations belliqueuses avec Dimitri - Vladimir Dimitrijevic - et Maître Jacques - Jacques Chessex -, amis que vent d'orgueil ont fini par emporter.

JLK, ce "franc-tireur, qui fait bande à part au milieu de la soldatesque", a horreur des idées arrêtées. Il tient plus à la liberté, à la paix intérieure et à l'accomplissement de soi qu'à l'amitié. C'est pourquoi il a quitté très tôt ce qu'il appelle la secte de gauche et qu'il n'a jamais rallié la secte de droite...Il n'est à l'aise qu'en étant lui-même et qu'en sachant ce qu'il est. Il est naturel en somme.

Ses propres textes sont des invitations à la réflexion sur la vie et la mort, dont il n'a pris vraiment conscience que 20 minutes après la naissance de sa fille aînée. S'il ne veut pas parler de Dieu et du sexe avec autrui, ces deux questions l'"obsèdent entre toutes". Il s'interroge "sur la nature de la réalité" et s'intéresse donc surtout à "la pensée aux confins de la religion". Pour lui - sinon il est sans intérêt -, un philosophe doit être en même temps un écrivain, c'est-à-dire "un poète travaillant au corps et à l'âme". S'il ne veut plus entendre parler de Fraternité avec un grand F, il veut "voir des gestes fraternels", il a "envie qu'on soit gentil". Il se sent "augmenté par le don". Il veut comprendre les autres avant de les juger ou de les condamner: "Chaque fois que je suis tenté de juger quelqu'un dont le comportement m'agace ou me déçoit, je ferai bien de songer à ce qu'il est et à ce qu'il vit."

JLK a de l'humour : "Je n'ai été pour ma part, pédophile qu'à onze ans, et cela m'a passé ensuite."

Parmi ses litanies, qui commencent par "celui qui", "celle qui" ou "ceux qui", qui sont bien vues, et qu'il égrène tout le long du livre, j'aime particulièrement celle-ci : "Celle qui fait le ménage en se rappelant la sentence d'Alexandre Vialatte: "L'homme est poussière. D'où l'importance du plumeau".

Parmi ses litanies, qui commencent par "celui qui", "celle qui" ou "ceux qui", qui sont bien vues, et qu'il égrène tout le long du livre, j'aime particulièrement celle-ci : "Celle qui fait le ménage en se rappelant la sentence d'Alexandre Vialatte: "L'homme est poussière. D'où l'importance du plumeau".Son humour peut même être noir, ce qui est une façon efficace de faire fi de la souffrance. Sa mère est dans le coma depuis plusieurs jours, à la suite d'une attaque cérébrale. Elle agonise: "Se dire qu'elle dort pour toujours, mais plus pour longtemps."

A un moment JLK écrit:

"Je pense qu'il ne faut pas songer à l'écriture sans une plume à la main."

Après avoir lu son livre, qui se lit avec beaucoup de bonheur et que le lecteur referme à regret (mais rien ne l'empêche de le reprendre), ce dernier n'aura aucune peine à imaginer qu'une plume, tenue en main, plongée dans l'encre verte, fait corps et âme avec cet écrivain.

Francis Richard

Chemins de traverse, Lectures du monde (2000-2005), Jean-Louis Kuffer, 420 pages, Olivier Morattel Editeur.

-

Mario le visionnaire

Une visite à Mario del Sarto, sculpteur sauvage à Carrare.

Un fascinant Musée de l’art brut, à Lausanne, dont la première collection fut celle de Jean Dubuffet, qui la légua à notre bonne ville, réunit les productions les plus étonnantes de ce qu’on appelle l’art brut, à proximité de l’art naïf et de l’art populaire, mais qui devrait être le fait de créateurs non initiés à la « culture », au sens conventionnel et institutionnel. Michel Thévoz, premier conservateur du lieu, a fixé les limites du champs de l'art brut, qui se discute pourtant.

Or il me semble que Mario del Sarto participe de cette catégorie, avec cela de particulier qu’il a le savoir-faire d’un artisan-artiste de métier et une intelligence parfaitement équilibrée, selon les normes.

Cela étant, les œuvres de ce sculpteur descendant des spartani de Carrare ne sauraient être intégrées dans un musée. Solidement implantées au lieu même où elles ont été taillées, elles constituent, dans un val des hauts de la cité toscane, un ensemble monumental fascinant où s’active encore le sculpteur, aujourd’hui âgé de 85 ans.

Lorsque nous nous sommes pointés dans le vallon, à l’aplomb des grandes carrières de Carrare et du foyer d'anarchie de Colonnata, où se déploient ses centaines de sculptures, bas-reliefs, bustes, têtes et autres frises et fontaines, Mario, en tablier bleu, était en train de sculpter un énorme bloc de marbre quadrangulaire qu’il ornait de scènes en bas-relief évoquant l’histoire des carrières et la destinée particulière des spartani.

Après les présentations, où mon ami le Gentiluomo, avocat à Carrare et conjoint de notre amie la Professorella, alias Anne-Marie Jaton, lui a révélé ma véritable passion pour son art (je suis resté près d’une heure à photographier ses pièces, en son absence, lors de notre premier passage), et que je lui ai dit ma surprise de voir tant de nouvelles sculptures de tous côtés, Mario m’a répondu qu’un artiste ne pouvait faire que créer sans discontinuer puisque telle est sa vocation, et d’ailleurs « lavorare riposa », travailler repose, est sa devise, qu’il a inscrite au fronton de son atelier. Sur quoi, voyant mon intérêt, il est allé chercher un morceau de marbre qu’il a commencé de façonner, au moyen d’une petite meule et d’un ciseau, pour lui donner la forme d’une figure au profil évoquant celles des îles de Pâques…

Or tout de suite j’ai senti, chez ce grand vieillard de 85 ans au très beau visage et aux mains très fines, une qualité de rayonnement, de présence et d’attention, de précision dans le langage et de poésie dans l’expression, qui m’ont donné envie de le revoir et de le faire connaître, non du tout pour la gloire qu’il pourrait en tirer (il ne se fait aucune illusion sur les vanités humaines) mais pour le simple bonheur de faire partager éventuellement une belle rencontre.

S’il ne rêve pas de gloriole personnelle, Mario del Sarto a fait maintes démarches, vaines jusque-là, en sorte de hisser son immense Spartano au sommet d’un pic voisin d’où il dominerait toute la région, jusqu’à la ville de Carrare.

Mais qui sont plus précisément ces fameux spartani ? Ce sont ces ouvriers indépendants, souvent proches de l’anarchie (dont le mouvement italien est né tout près de là, dans le bourg surplombant de Colonnata, qui passaient, au début du siècle passé, leurs journée à tailler des « chutes » de marbre, qu’ils revendaient ensuite pour survivre. Lui-même, né sur les lieux, en connaît parfaitement l’histoire. Mais il y a aussi du philosophe et même de l’apôtre en Mario, et c’est là qu’il rejoint les artistes bruts, avec des œuvres symboliques ou allégoriques aux visées édifiantes.

L’une de ses fresques raconte ainsi les méfaits du sport de masse, à propos d’un match de foot meurtrier, et voilà que, nous faisant visiter son atelier, il me présente je ne sais plus quel grand personnage de L’Enfer de Dante en me citant par cœur une dizaine de vers…

Bref, tout voyageur passant à Carrare devrait faire un détour par ce val le long duquel il découvrira, médusé, les figures humaines ou animales, réalistes ou fantasmagoriques sculptées par Mario del Sarto…

-

Ceux qui veillent sur l'eau

Pour le danseur de Midi

Celui qui sait que la couleur est dans le nom / Celle qui porte l’eau douce au front / Ceux qui recensent les vagues / Celui qui pratique l’apnée lunaire / Celle qui savoure l’immanence à mi-pente / Ceux qui descendent dans le rêve par paliers / Celui dont l’épaule tiède accueille les chastes songeuses / Celle qui le fait avec les plongeurs glabres / Ceux qui parfument les rivages / Celui qui a la garde des flacons subtils / Celle qui se croit en odeur de sainteté nonobstant le décret du Vatican / Ceux qui fréquentent l’Hôtel Moderne avec des gestes anciens / Celui qui observe le serveur gracile à la cafète de la Maison de Repos / Celle qui le fait avec des Brésiliens illettrés mais moralement élégants / Ceux qui militent contre la réticence / Celui qui est non seulement contre mais tout contre / Celle qui dort un long temps au pied du morbier / Celui qui revisite la métairie de l’Oiseau / Celle que contrarient les appariteurs zoomorphes / Ceux qui stressent entre les dédaigneux / Celui qui sait pourquoi le poisson ne pense point mais réfléchit mieux la lumière que la moule maussade / Celle qui hume l’odeur de sodium des berges irradiées / Ceux qui ne pensent pas mais sentent fort / Celui que dirige la luminescence de la centenaire engloutie / Celle qui canne les chaises percées / Ceux qui en reviennent au siège curule genre Poséidon / Celui qui hante le bar sous la mer tenu par ce cher Stefano / Celle qui se conforme aux préceptes de la vie au fond des mares / Ceux qui se la jouent vingt mille lieues sous les moires / Celui qui n’a jamais confondu la généalogie du rabbi Iéshoua et celle de Gargantua / Celle qui récuse son ascendance darwinienne côté sangsues / Ceux qui ont survécu en s’entre-dévorant / Celui qui marque une pause dans le déroulé temporel de la Sélection / Celle qui se nourrit de regrets au point que son teint s’en ressent / Ceux qui assument leur profil siluriforme / Celui qui vit sa destinée d’enfant sirénomèle même pas sûr d’être sauvé par le Dieu méchant / Celle dont personne ne sait ce qu’elle pense de son enfant à branchies de requin / Ceux qui dissertent sur l’identité sexuelle de l’androgyne velu à trois fentes / Celui que sa vocation de pianiste de concert a conduit des favellas aux suites royales qu’il supporte à renfort de Prozac / Celle qui s’exhibe dans les débats philosophiques où l’on conclut toujours sur une note d’espoir / Ceux qui lèvent leur pouce sur Facebook quand on leur balance une photo de jonquille ou un cookie sympa, etc.

(Cette liste a été jetée ce Midi sur une table du Café Saint-Pierre à Lausanne en reprenant la lecture du Magasin de curiosités de Jean-Daniel Dupuy, paru récemment aux éditions AEncrages). -

L'Arche de JLK

Ce qu’écrit Michel Audétat sur Chemins de traverse dans Le Matin-Dimanche.

Pour moi qui sors peu, le journal de Jean-Louis Kuffer est comme un trou de serrure où j’aime coller l’œil pour voir ce qui se passe dans le milieu littéraire romand. Je m’informe : cancans d’écrivains, brouilles et embrouilles, trahisons et réconciliations… Qui n’a pas ses petits plaisirs de conciergerie ? J’observe tout cela avec curiosité, mais aussi avec pas mal de retard puisque ces Chemins de traverse couvrent les années 2000 à 2005.

Bien sûr l’essentiel n’est pas là : la part de l’anecdote croustillante est d’ailleurs plutôt réduite dans ce journal. Enchaînant là où s’arrêtait L’ambassade du papillon (Campiche, 2000), Chemins de traverse se révèle ondoyant et divers comme l’auteur lui-même. On y trouve des rencontres d’écrivains, des réflexions littéraires, des choses vues, des parenthèses méditatives, des radiographies intimes, des événements tristes ou joyeux… L’unité du livre tient à sa visée. JLK accompagne par l’écriture la marche des jours pour ‘être au plus près de ce qu’il a sur le cœur. Ainsi va la vie : ainsi va le journal.

Dans ce volume, j’aime en particulier le JLK grand lecteur (et Chroniqueur à 24Heures) qui ne passe pas une journée sans se frotter aux livres des autres. Son journal montre le goût littéraire qui se forge, qui n’a jamais fini de se forger. On tique parfois, ce qui fait partie du plaisir. Non, le premier roman de Noëlle Revaz vaut mieux que son appréciation réservée… Et le féroce Philippe Muray, il n’aurait donc pas d’humour ? Mais on adhère aux belles pages que JLK consacre à Simenon, Balzac, Philip Roth ou Naipaul. Il note qu’il y a « du Noé chez le passeur de livres appelé à faire cohabiter, dans son arches, les espèces les plus dissemblables, Voire les plus adverses. »

Jean-Louis Kuffer, Chemins de traverse ; lectures du monde 2000-2005. Olivier Morattel éditeur, 418p.

Jean-Louis Kuffer, Chemins de traverse ; lectures du monde 2000-2005. Olivier Morattel éditeur, 418p.Cet article a paru dans Le Matin Dimanche du 24 juin 2012.

-

La princesse Cheval

Des notes préparatoires de Monsieur Ouine et du cheval de cirque de Monsieur Bonnard. De la recherche du mot juste et de l'analyse spectrographique d'une goutte de sang tombée de la palette de Soutine...

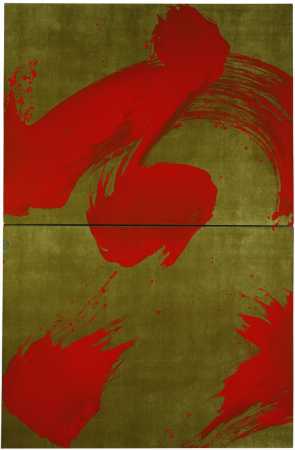

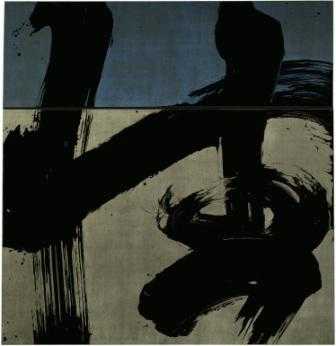

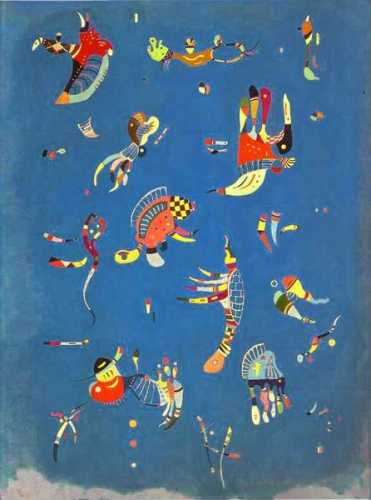

C’est un exercice saisissant que la lecture à voix haute des pages préparatoires d’un des romans français les plus énigmatiques du XXe siècle, telles qu’elles sont rassemblées et présentées, par Daniel Pezeril, dans les Cahiers de Monsieur Ouine de Georges Bernanos. J’y repensais en regardant le Cheval de cirque de Pierre Bonnard, qui me semble une autre cristallisation de l’insondable mystère que constitue notre présence au monde, et l’expression de la même joie confuse, sourde et radieuse, sur fond de ténèbres et d’affreux gestes humains, qui se dégage des pages de Monsieur Ouine.

Il y a quelque chose de la transe chamanique dans la façon de Bernanos de chercher les mots en grattant le papier. J’y pense sans y penser en regardant la Princesse Cheval et non sans me rappeler, ça peut servir, ce que me serinait l’autre jour ce terrible crampon de Winnipeg, à savoir que « dans la rétine se trouvent trois mosaïque différentes mais entremêlées de cellules coniques, dont les photopigments possèdent des courbes d’absorption spectrale qui se chevauchent, mais qui atteignent respectivement leur sommet à 560, 530 et 440 nanomètres. Ces trois mosaïques de cônes constituent ce qu’il est convenu d’appeler les récepteurs d’ondes longues (L), d’ondes moyennes (M) et d’ondes courtes ».Mais qu’en a donc à foutre ma Princesse ? demandé-je à Winnipeg, qui poursuit imperturbable : « La différence entre les signaux provenant des récepteurs L et M engendre le canal rouge-vert ; et la différence entre la somme des signaux provenant des récepteurs L et M et des signaux des récepteur C engendre le canal jaune-bleu. Ces deux canaux chromatiques sont opposants ou antagonistes : une augmentation du rouge est toujours acquise au détriment du vert, et vice versa ; une augmentation du jaune est toujours obtenue au détriment du bleu, et inversement ».

C’est en prêtant trop d’attention à de semblables observations qu'un mien ami cher, hélas, a lâché la peinture pour en revenir à l’image virtuelle, mais chacun son job : et à moi, trivial et bancal, la Princesse Cheval parle à l'instant du martyre de Kholstmier, son cousin persécuté de la nouvelle de Tolstoï, frère lui-même du serviteur battu du Cheval du sautier de Ramuz. En marge du cahier de Bernanos que j’ai sous les yeux, il y a un rappel de paiement de putain de facture d’électricité, et Monsieur Bonnard, sur les pages d’agenda de 1934 où il a jeté quelques esquisses de son cheval de cirque, ajoute : couvert, nuageux, ce genre de précisions rapport au temps… Mais oui, note pour sa part Daniel Pezzeril dans son intro aux Cahiers de Monsieur Ouine, « l’expérience humaine du temps domine la pensée moderne ».Et d’ajouter plus précisément : «Elle mobilise des artistes de toute origine, des linguistes, des ethnologues, des psychologues de toute sobédiences, des critiques en chambre et en plein air, des historiens de la nouvelle et de l’ancienne école, des philosophes surtout et jusqu’à des théologiens – sans omettre les scientifiques dont les colloques, inaccessibles à la plupart d’entre nous, donnent l’impression de se tenir dans la chambre du Grand Roi ».

Dans le temps de la recherche du mot juste que constituent les Cahiers de Monsieur Ouine, on voit littéralement jaillir la parole de la nuit comme l’adolescent mâle de l’enfant, à la vitesse du premier sperme. Or je ne cesse d’y songer en regardant penser Monsieur Bonnard du bout de son pinceau de dormeur éveillé…Pierre Bonnard. Cheval de cirque, 1936-1946.Huile sur toile, 94x118.

Georges Bernanos. Cahiers de Monsieur Ouine. Seuil, 1991. -

Ceux qui sont Top Glamour

Celui qui tient un garage à Glasgow et se rend au Club Paradise avec un futal de simili-cuir noir à derrière ajouré en rond-de-lune / Celle qui est juchée sur des talons aiguilles bonnes à tricoter les moquettes / Ceux qui accèdent enfin à la mousse-party dont ils rêvaient dans le Borinage / Celui qui se sape en Marine U.S. selon le Dress Code Military et sa femme Hildegarde en majorette / Celle qui a pas mal économisé pour se payer sa tunique à paillettes genre Salomé le Retour / Ceux qu’on refoule à l’entrée au motif qu’ils ont l’air de salafistes / Celui qui remonte la contre-allée du Jardin d’Eden en tenue de prêcheur nu / Celle qui dit qu’elle se sent plus vivante avec trois mecs qu’avec deux / Ceux qui se disent libertins tendance Onfray / Celui qui observe son prochain et ses prochaines avec la même affectueuse attention que le rabbi Iéshoua voue aux brebis bien garées ou parfois égarées / Celle qui voit dans les méduses échouées le long du rivages des restes d’âmes perdues / Celui qui pose pour un Poséidon en marshmallow / Celle qui en pince pour le marchande de glaces comme sa bisaïeule en 1923 à La Baule / Ceux qui ont cru reconnaître DSK au Club Paradise mais ce devaient être des libertins sarkozystes / Celui que n’a jamais attiré l’orgie petite-bourgeoise franco-batave ni le karaoké à la bavaroise / Celle qui serait prête à sortir des euros pour se faire un Grec / Ceux qui se marrent en dénombrant les interdits frappant l’entrée au Club Paradise genre pantalon pas accepté pour Madame et Dress Code élégant pour lui / Celui qui rougit de plaisir dans la Zone marquée Red / Celle qui recourt à la géolocalisation pour trouver les libertins les plus proches dans la garrigue où rôde aussi l’émigré à ne pas confondre / Ceux qui ont le diable au corps et le cul bordé de nouilles / Celui qui trouve ses plus grandes jouissances dans l’aquarelle et la marche en forêt avec une âme sœur / Celle qui prend volontiers son pied mais en quoi ça vous regarde ? / Ceux qui sont trop sensibles au chant du monde pour en gâcher la mélodie en cette fin de journée belle, etc.

Image : Terry Rodgers

-

Raccourcis de la fiction

Sur une nouvelle noire en chantier. De la difficulté de dire le crime en littérature. D’un roman américain terrifiant de Donald Ray Pollock. Des effets de réel via le nuage numérique et Facebook.

Au Cap d’Agde, Studio Glamour, ce mercredi 23 mai. – Mon ami le Gitan m’ayant réclamé hier la nouvelle que je lui ai promise il y a quelque temps pour un recueil collectif intitulé Léman noir, je me suis attelé ce matin à cette histoire que je mijote depuis des mois et où il sera question de jalousie, d’âge et de criminalité littéraire. En bref, c’est la story d’un critique littéraire vieillissant ferré en matière de roman noir, qui fait par hasard la connaissance d’un jeune Black écrivain impatient de se faire un nom dans le genre et qui, après diverses rencontres, lui soumet son premier manuscrit, captivant à maints égards mais manquant de crédibilité dans l’évocation d’un meurtre par jalousie et dans le récit des années de taule du protagoniste. J’avais amorcé la réflexion sur le sujet du meurtre en littérature lors d’un voyage en train, entre Salzbourg et Vienne où, lisant La force de tuer de Lars Noren dans le wagon-bar, la conversation s’était engagée avec un jeune type qui, assis en face de moi et intrigué par le titre du livre, s’était risqué à interrompre ma lecture en dépit de mon air revêche… Ensuite le dialogue avait été assez carabiné car j’avais poussé mon interlocuteur sur un terrain qui ne lui était pas familier en lui suggérant, sans cesser de lui poser des questions de plus en plus personnelles, de se représenter toutes les situations qui pourraient le faire sortir de sa vie ordinaire de fonctionnaire et le pousser à l’acte criminel.

Ce qui m’intéresse plus particulièrement, en l’occurrence, c’est la grande différence d’âge entre le vieux briscard lecteur et l’auteur dans la vingtaine, le fait que le premier soit très cultivé à l’ancienne et de race blanche, tandis que l’autre est un jeune Africain ambitieux, à la fois intelligent et très instinctif, incarnant la vie même aux yeux du vieux hibou. Ce sont donc deux sphères mimétiques qui se superposent dans la même brève histoire noire, qui finit par le meurtre (fictif) du jeune Noir étranglé par le narrateur de manière littérairement crédible.

Cela s’intitulera Black is Blacky et tel est l’incipit : « Prendre la vie de quelqu’un est une chose énorme, avais-je dit à Blacky, mais il semblait ne pas entendre »…

°°°

Prendre la vie : c’est un leitmotiv omniprésent dans la fiction noire actuelle, où la figure du serial killer s’est développée de manière exponentielle et significative, que Jean-Patrick Manchette expliquait par la tendance à diluer toute responsabilité personnelle dans la sauce des explications psycho-socio-historiques – de crimes en série en crimes de masse. Or on se retrouve dans une sorte d’atmosphère primitive, à coloration biblique, dans la suite de morts atroces relatées dans Le Diable, tout le temps, roman américain récent (2011 en v.o.) précédé d’une rumeur médiatique et publicitaire assimilant l’auteur, Donald Ray Pollock, à Flannery O’Connor ou Cormac Mc Carthy.

Je n’ai lu jusque-là que les 100 premières pages de ce roman effectivement terrifiant, qui mériterait parfaitement la formule de « fantastique social » inventée pour le Voyage de Céline par Guido Ceronetti, mais j’attends d’avoir lu les 369 pages de ce roman pour confirmer son apparentement avec Flannery O’Connor, qui ne me semble justifié qu’en surface.

De fait, la folie « mystique » de Willard Rusell, qui revient en 1945 dans son Ohio natal après avoir dû achever un marine crucifié par les Japonais, et qui va entraîner son fils Arvin dans un délire d’incantations et de sacrifices afin de sauver sa femme Charlotte du cancer, s’apparente bel et bien aux conduites des personnages de Flannery O’Connor, sans le fonds théologique et poétique de celle-ci. Pollock, en revanche, est plus explicitement violent, notamment dans la description hallucinante des deux pseudo-prophètes massacrant la femme d’un des deux en vue de la ressusciter. Cela m’a l’air du sérieux et du lourd, mais je réserve ma conclusion...

Cap d’Agde, au Studio Glamour, ce jeudi 24 mai. – J’ai bouclé ce matin le premier tiers de ma nouvelle noire Black is Blacky. J’en ai averti le dédicataire, Max Lobe, que j’ai en somme pris en otage dans ma fiction. Il me répond par SMS qu’il est un peu déprimé ces jours tant il peine à retrouver un nouveau job, en dépit de ses diplômes universitaires. Cela ne laisse de me révolter. Notre système générateur de chômage est une calamité. Mais je réponds à Maxou de faire la pige au chômecam (toutes les réalités vécus par des Camerounais finissent en cam) et de se consacrer sérieusement à son prochain livre, pour lequel il a la chance d’avoir un contrat ouvert chez Zoé. Je lui répète en outre qu’il pourrait nous composer un délectable Journal d’un Bantou au vu de ce qu’il m’a raconté jusque-là de son pays et du nôtre, sur son ton teinté d’humour acide. Mais comme la plupart des écervelés de son âge, Max pense surtout à courater et à danser la zumba au lieu de prendre au sérieux la Littérature qui le fera entrer, tout vivant, dans la gloire des baobabs…

Cap d’Agde, au Studio Glamour, ce jeudi 24 mai. – J’ai bouclé ce matin le premier tiers de ma nouvelle noire Black is Blacky. J’en ai averti le dédicataire, Max Lobe, que j’ai en somme pris en otage dans ma fiction. Il me répond par SMS qu’il est un peu déprimé ces jours tant il peine à retrouver un nouveau job, en dépit de ses diplômes universitaires. Cela ne laisse de me révolter. Notre système générateur de chômage est une calamité. Mais je réponds à Maxou de faire la pige au chômecam (toutes les réalités vécus par des Camerounais finissent en cam) et de se consacrer sérieusement à son prochain livre, pour lequel il a la chance d’avoir un contrat ouvert chez Zoé. Je lui répète en outre qu’il pourrait nous composer un délectable Journal d’un Bantou au vu de ce qu’il m’a raconté jusque-là de son pays et du nôtre, sur son ton teinté d’humour acide. Mais comme la plupart des écervelés de son âge, Max pense surtout à courater et à danser la zumba au lieu de prendre au sérieux la Littérature qui le fera entrer, tout vivant, dans la gloire des baobabs…°°°

Le soleil étant revenu sur le front de mer du Village naturiste, en régime normalisé par un président tellement normal qu’il nous semble le croiser un peu partout, nous allons nous balader à poil le long des dunes normalement dévolues à cet exercice en revanche poursuivi, en d’autres lieux (en Syrie les femmes se baignaient naguère en longs manteaux lugubres, et ces jours elles ont d’autres soucis…), mais la vraie liberté est ailleurs et c’est à elle que nous pensons plus que jamais, avec toute la reconnaissance de nos peaux au vent et à la mer …

Image: Philip Seelen

-

Ceux qui rêvent éveillés

Celui qui vit du commerce des songes / Celle qui perçoit « des éclats de lumière venus d’une autre vague de temps » / Ceux qui parlent aux coquillages / Celui qui consulte le médecin du sommeil qui découvre que les animaux dont il rêve sont «à éclipses » / Celle qui ne ressent aucune menace liés à ses visions nocturnes / Ceux qui lisent au fond du lac en complicité phosphorescente avec le poisson-luciole / Celui qui sait que « poisson-chat sait » mais ne le divulguera pas même pour de la thune / Celle qui explore les cellules mnésiques des prisonniers muets / Ceux qui se retrouvent à la rue Traversière sans espoir de croiser ceux de la rue Jardinière à jamais parallèle et à l’infini / Celui qui collectionne « des mots, des vagues de souvenirs, des fleurs sauvages et des eaux-fortes, des présupposés, des phases de lune, des utopies nocturnes, des armes, des graines de beauté, des flacons d’ivresse, des bleuités et des susdits, des objets petits et gros » / Celle qui se sent en sécurité dans le cagibi aux mots-valises / Ceux qui se ménagent des ouvertures sur les mondes intérieurs / Celui qui est ferré en botanique sidérale et en histoire surnaturelle / Celle qui émarge au budget secret de la Police du cerveau / Ceux qui s’inquiètent de la protection du cerveau en cas de régime dur à bruit de bottes / Celui qui milite pour l’effacement des souvenirs inappropriés / Celle qui craint pour sa neurosécurité chaque fois que l’eau monte dans sa cellule d’abbesse crossée / Ceux qui cultivent un ou deux vices pour la forme / Celui qui conserve jalousement la Pièce à triple face / Celle qui prétend mieux entendre le « chant de la ville » en se tenant au bord du toit / Ceux qui tombent à la renverse devant cette phrase écrite à l’encre bleue sur le registre de la Main-Courante de cette nuit-là : «Depuis sept jours et sept nuits Elle vivait là, penchée sur les phosphores des aubes mauves et douces, toujours nouvelles » / Celui qui passe de la contention du sous-verge à l’éclaircie du sur-continent dégagée par le souffle du poisson-lune / Celui qui chope la phtisie en léchant le timbre infecté / Celle que protège « l’art du rêve » mais pas toujours / Ceux qui ont glané la paille dans les champs de poutres / Celui qui se rappelle le nom de Cortazar en tombant sur une phase du genre : « De la sève du rêve germaient des lambeaux de poésie, des refrains sonores, des euphories, des plaintes, des cris » / Celle qui « le » fait parce que c’est cousu de fil noir sur sa peau blanche / Ceux qui pratiquent l’amour moderne sans déranger les files d’attente au péage / Celui qui a son effigie écorchée à l’Albertinum de Vienne et un reste d’économies à la Banque du Saint-Esprit / Celle qui vocifère in petto dans le Wagon Silence / Ceux qui remarquent que le dormeur Duval porte un galon rouge au côté gauche de son uniforme de soldat inconnu / Celui qui pose pour la postérité au seuil du Temple de l’Instant / Celle qui joue de la harpe éolienne avec des soupirs genre À la recherche du vent perdu / Ceux qui ont développé « des qualités majeures dans l’art de la fugue », etc.

(Ces notes ont été jetées en marge de l’ouvrage de Jean-Daniel Dupuy intitulé Le Magasin de curiosités, qui vient de paraître aux éditions Aencrages, à Baume-les-Dames)

-

Gang Bang de lecture

Du néo-colonialisme sexuel et de la réalité « latérale ». Un Magasin de curiosités genre brocante poétique. Le dernier thriller d’investigation de Michael Connelly et le cogneur lyrique Jacques Audiard dans Un prophète. De l’exhibition sexuelle à 17.000 euros et des plaisirs majuscules d’Alcofribas Nasier…

Au Cap d’Agde, ce dimanche 20 mai. – J’ai pensé à ma conception d’une nouvelle phénoménologie ultra-réaliste, dans le roman contemporain, que je trouve chez un Michel Houellebecq ou chez un Bret Easton Ellis, en lisant hier la page du Monde consacrée au dernier film de l’Autrichien Ulrich Seidl, intitulé Paradis : amour et traitant du nouveau colonialisme que représente aujourd’hui le tourisme sexuel. Or, en songeant à mon projet de postface au deuxième roman de Quentin Mouron, Notre-Dame-de-la-Merci, je me dis que notre youngster est également bien parti, et dès son premier livre, pour illustrer cette nouvelle manière de réalisme oscillant entre le trash et la poésie, les effets de réel et une esthétique qu’on puisse dire lyrique ou poétique.

°°°

D’un réalisme panique. - Je lis ces jours de tas de livres à la fois, dont Le réel et son double de Clément Rosset, qui parle de ce phénomène très actuel qu’on pourrait dire le déni du réel, correspondant à une évidente peur du réel. Or il me semble que c’est en défiant celle-ci de façon panique, au dam de celui-là, qu’un Houellebecq, après le cinéma belge, a repris le flambeau d’un certain réalisme exacerbé au verbe électrique illustré par le Voyage de Céline ou par L’Apprenti de Raymond Guérin, pour ne citer que des romans en langue française. Loin de moi l’idée d’en faire une théorie trop codifiée, mais il me semble qu’ Au point d’effusion des égouts amorce une observation et des constats qui se développent plus amplement dans Notre-Dame-de-la-Merci. Je vais creuser le sujet à la lumière, entre autres, de ma lecture de Flannery O’Connor, qui participe elle aussi, avec beaucoup plus de finesse géniale que l’amer Michel, de ce réalisme poétique et panique auquel je pense.

°°°

Une réalité « autre ». – Dans son introduction à L’Homme perdu, qui a un peu valeur de manifeste poétique, Ramon Gomez de la Serna évoque la nécessité, pour le romancier, d’inventorier « une sorte de réalité latérale », et c’est exactement à quoi s’emploie Jean-Daniel Dupuy dans Le Magasin de curiosités, que j’ai commencé de lire ce soir. « Je suis de plus en plus indigné par la glose naturaliste et monotone de la vie, privée de son imprévu, de son chiendent », écrit encore Ramon, qui affirme en outre qu’ »offrir un roman sans le véritable fatras de la vie » lui paraît futile, citant en outre Macedonio Fernandez qui évoquait le « plus grand réaliste du Monde qui le décrit tel qu’il n’est pas », et cela aussi nous ramène au Magasin de curiosités qui prolonge, d’une autre façon, le « roman de choses » que Ramon entendait substituer au « roman de personnages », bien avant les expériences du Nouveau Roman puisque L’Homme perdu date de 1946…

Une réalité « autre ». – Dans son introduction à L’Homme perdu, qui a un peu valeur de manifeste poétique, Ramon Gomez de la Serna évoque la nécessité, pour le romancier, d’inventorier « une sorte de réalité latérale », et c’est exactement à quoi s’emploie Jean-Daniel Dupuy dans Le Magasin de curiosités, que j’ai commencé de lire ce soir. « Je suis de plus en plus indigné par la glose naturaliste et monotone de la vie, privée de son imprévu, de son chiendent », écrit encore Ramon, qui affirme en outre qu’ »offrir un roman sans le véritable fatras de la vie » lui paraît futile, citant en outre Macedonio Fernandez qui évoquait le « plus grand réaliste du Monde qui le décrit tel qu’il n’est pas », et cela aussi nous ramène au Magasin de curiosités qui prolonge, d’une autre façon, le « roman de choses » que Ramon entendait substituer au « roman de personnages », bien avant les expériences du Nouveau Roman puisque L’Homme perdu date de 1946… Or lisant le nouveau livre de Jean-Daniel Dupuy, édité dans une belle typographie « à l’ancienne » par les artisans d’Aencrages, je retrouve le parfum et la magie des explorations verbales ou topologiques de la littéraure latino-américaine (l’auteur m’a confié que Silvina Ocampo était sa boussole de préférence) ou l’esprit des oulipiens mais en plus sensuel (linguistiquement sensuel) et fantastique (thématiquement fantastique), avec une poésie d’une érudition baroque et fantaisiste que je m’efforcerai de mieux dégager après lecture. Il y a en tout cas là-dedans une suite au catalogue de l’impossible esquissé dans Invention des autres jours, qui fait écho à cet autre commentaire de Ramon : « Le roman n’est pas seulement, comme on l’a dit, « l’anthologie du possible », parce que c’est aussi « l’anthologie de l’impossible »…

Or lisant le nouveau livre de Jean-Daniel Dupuy, édité dans une belle typographie « à l’ancienne » par les artisans d’Aencrages, je retrouve le parfum et la magie des explorations verbales ou topologiques de la littéraure latino-américaine (l’auteur m’a confié que Silvina Ocampo était sa boussole de préférence) ou l’esprit des oulipiens mais en plus sensuel (linguistiquement sensuel) et fantastique (thématiquement fantastique), avec une poésie d’une érudition baroque et fantaisiste que je m’efforcerai de mieux dégager après lecture. Il y a en tout cas là-dedans une suite au catalogue de l’impossible esquissé dans Invention des autres jours, qui fait écho à cet autre commentaire de Ramon : « Le roman n’est pas seulement, comme on l’a dit, « l’anthologie du possible », parce que c’est aussi « l’anthologie de l’impossible »…°°°

Format polar. – En contraste absolu, la lecture du dernier thriller « judiciaire » de Michael Connelly, intitulé Volte-face et se déroulant essentiellement dans un prétoire de Los Angeles, ne ménage que des surprises… attendues, si l’on peut dire, et toujours « possibles » malgré l’astuce de l’intrigue qui consiste à faire passer le fameux avocat Michael Haller, défenseur des indéfendables, dans le camp de l’accusation où il devient procureur au procès rejugé d’une sombre affaire de petite fille assassinée.

Format polar. – En contraste absolu, la lecture du dernier thriller « judiciaire » de Michael Connelly, intitulé Volte-face et se déroulant essentiellement dans un prétoire de Los Angeles, ne ménage que des surprises… attendues, si l’on peut dire, et toujours « possibles » malgré l’astuce de l’intrigue qui consiste à faire passer le fameux avocat Michael Haller, défenseur des indéfendables, dans le camp de l’accusation où il devient procureur au procès rejugé d’une sombre affaire de petite fille assassinée.La force et le talent de Connelly restent impressionnants dans la mise en drame d’un travail d’investigation, formidablement documenté et jusqu’aux plus subtils détails, sur le fonctionnement de la justice criminelle californienne. Ceux qui sont scotchés aux séries télévisées du genre, cousus de dialogues assommants (à mes yeux en tout cas) et multipliant les situations possibles et imaginables, hausseront peut-être les épaules, mais j’avoue avoir marché, sur ce plan-là, tout en m’ennuyant un peu à l’évocation des menées personnelles ou familiales (une fille qu’il a maintenant sur les bras) de l’inspecteur Bosch, dont les faits et gestes deviennent aussi prévisibles que ceux du Bob Morane de notre adolescence, avec la même touche indéniablement sympathique pour sauver la mise…

°°°

Lectures panoptiques. – J’avais plus ou moins prévu de ne descendre dans le Midi qu’avec deux trois livres, mais alors du super consistant, à savoir Voyage de Céline pour finir d’en annoter ma énième traversée, Les Frères Karamazov dans la traduction de Markowicz, et l’édition Biblos des nouvelles de Flannery O’Connor que je lis et relis également parce que j’aime inépuisablement l’humanité et la poésie fulgurante de cette chère peste. Et puis non, il en a été tout autrement : j’ai laissé Céline et Dostoïevski a casa pour les remplacer par une douzaine de livres plutôt récents, à commencer par le passionnant recueil de chroniques littéraires de Michel Cournot, De livre en livre, tandis que Lady L. emportait le premier volume de la trilogie japonaise « culte » d’Haruki Murakami, 1Q84. Ensuite, il nous a suffi d’une première escale à la Nouvelle librairie sétoise pour doubler le volume de nos réserves, et d’une visite chez Sauramps, à Montpellier, qui nous fait nous retrouver avec les classiques 33 livres «à lire absolument », sans compter cette pub affriolante qui nous recommande de lire, toutes affaires cessantes, Le Diable tout le temps de Donald Ray Pollock, taxé par les uns de « foudroyant » et de « sauvage », de « dévastateur » et d’ « effarant », quelque part entre Flannery O’Connor (mais si !) et Shakespeare, bref demain nous allons refaire nos plaquettes de frein à Béziers et sûr que je me le paie…

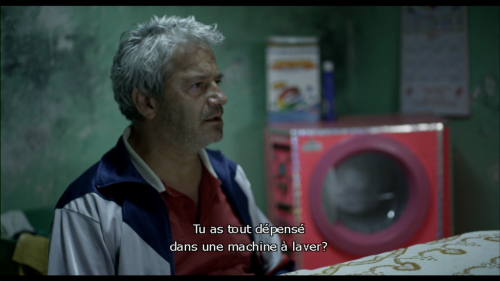

Lectures panoptiques. – J’avais plus ou moins prévu de ne descendre dans le Midi qu’avec deux trois livres, mais alors du super consistant, à savoir Voyage de Céline pour finir d’en annoter ma énième traversée, Les Frères Karamazov dans la traduction de Markowicz, et l’édition Biblos des nouvelles de Flannery O’Connor que je lis et relis également parce que j’aime inépuisablement l’humanité et la poésie fulgurante de cette chère peste. Et puis non, il en a été tout autrement : j’ai laissé Céline et Dostoïevski a casa pour les remplacer par une douzaine de livres plutôt récents, à commencer par le passionnant recueil de chroniques littéraires de Michel Cournot, De livre en livre, tandis que Lady L. emportait le premier volume de la trilogie japonaise « culte » d’Haruki Murakami, 1Q84. Ensuite, il nous a suffi d’une première escale à la Nouvelle librairie sétoise pour doubler le volume de nos réserves, et d’une visite chez Sauramps, à Montpellier, qui nous fait nous retrouver avec les classiques 33 livres «à lire absolument », sans compter cette pub affriolante qui nous recommande de lire, toutes affaires cessantes, Le Diable tout le temps de Donald Ray Pollock, taxé par les uns de « foudroyant » et de « sauvage », de « dévastateur » et d’ « effarant », quelque part entre Flannery O’Connor (mais si !) et Shakespeare, bref demain nous allons refaire nos plaquettes de frein à Béziers et sûr que je me le paie…Ce qu’attendant je lis alternativement De l’aurore de Maria Zambrano, où je retrouve maintes perceptions que j’ai notées dans mes Pensées de l’aube, je m’énerve à la lecture des doctrinaires réunis par Paul Ariès dans le volume collectif qui en appelle à une « décroissance de gauche » sous le titre englobant de Décroissance ou récession, je souris patiemment en relisant Le réel et son double de Clément Rosset, qui me semble tellement plus gourmé et pesant que l’Espagnole dansant pour ainsi dire sa pensée, j’avale Volte-face de Michael Connelly en quelques heures et sans le lâcher, puis je regarde Un prophète de Jacques Audiard à la télé – très fort dans le genre du docu-thriller sur la vie en prison et la transition des caïds corses aux imams, avec du vrai cinéma qui cogne et qui chante en prime, plus Niels Arestrup magistral et un jeune comédien non moins étonnant dont le nom m’échappe -, et je reprends ma lecture du Magasin de curiosités de Jean-Daniel Dupuy dont m’épatent les cristallisations d’idées et d’images autant que les trouvailles d’érudition « latérale », j’attaque Spinoza avait raison de Damasio pour avoir l’air moins inculte en matière de neurosciences aux côtés de ma bonne amie, enfin je poursuis ma progression dans le labyrinthe vocal/verbal super proustien de La nébuleuse de l’insomnie, dernier opus traduit d’Antonio Lobo Antunes qui me semble de sa meilleure fontaine...

°°°

De l’attention transversale. - On me dira que cette façon panoptique de lire 33 livres en même temps ne peut que nuire à l’attention requise par un livre à la fois, mais telle n’est pas du tout mon opinion: je prétends au contraire que la plus vive attention concentrée sur un texte (par exemple le début du roman Et ce sont les violents qui l’emportent de Flannery O’Connor) peut accentuer le relief particulier de tel autre texte (par exemple le début du premier tome de 1Q84 de Murakami, dans lequel je me suis lancé avant-hier), ou que tel aperçu d’une page de Maria Zambrano gagne aussi à « dialoguer » avec telle autre page d’Annie Dillard, ainsi de suite.

Aujourd’hui le temps maussade, voire brouillasseux, était favorable à la lecture-lecture, mais lire les visages des gens cheminant sur la grève, contempler le spectacle des grandes vagues se brisant sur les rochers de la jetée au petit sémaphore, relever les derniers texti (un texto, des texti) de nos enfants, déchiffrer les inscriptions visant à la préservation morale du biotope (toute exhibition sexuelle est passible d’une amende de 17.000 euros ou d’emprisonnement) ou au contraire à l’incitation à la débauche entre adultes consentants (ce soir Gang Bang au Jardin d’Eve), bref grappiller de l’Hypertexte à tout-vat ne saurait que nous « éjouir un max » pour parler comme le cher Alcofribas Nasier quand il oubliait son nom de plume…

-

Damnés

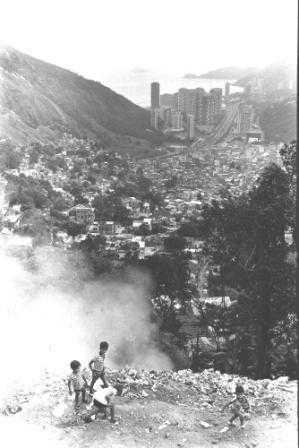

…Ils nous ont dit que la barque était pleine, ils ne nous ont même pas demandé qui nous étions ni d’où nous venions, d’ailleurs ils étaient en train de regarder la télé où il était question du virus dont nous serions porteurs et des terroristes se cachant parmi nous, ils nous ont dit de nous montrer dignes et de nous rappeler, enfin, que les derniers un jour seraient les premiers…

Image : Philip Seelen -

A comme Amitié

Au Cap d’Agde, ce samedi19 mai.

Du réalisme panique de Seidl. Rue Jacques Brel, et place des îles Marquises. Jean-Daniel et les siens. Fraternité des lecteurs.

Paradis : amour. – Sur la route de Montpellier où nous avons rendez-vous avec Jean-Daniel Dupuy, je lis à haute voix la page consacrée, dans Le Monde, par le très pertinent Jacques Mandelbaum, au dernier film de l’Autrichien Ulrich Seidl, en compétition à Cannes et qui risque, annonce le chroniqueur, de défriser les belles âmes. Cette dérive d’une femme seule dans les eaux troubles du tourisme sexuel, au Kenya, semble s’inscrire en effet dans le droit fil de ces docu-fictions paniques que furent Amours bestiales, sinistre inventaire des relations entretenues par notre espèce avec les animaux de compagnie, ou Import Export, non moins lugubre diptyque de deux personnages assez représentatifs de notre époque : la fille-mère ukrainienne qui essaie de survivre en Autriche où elle finit par trouver un poste d’aide-soignante dans un hosto après moult tribulations humiliantes ; et le jeune glandeur à pitbull et formation de vigile qui navigue lui aussi de job en job pour finir dans une quasi partouze avec son père plus minable que lui…

Or Mandelbaum situe aussi le nouveau film de Seidl dans les eaux de Michel Houellebecq, dont Plateforme, pas de ses meilleurs livres au demeurant, traite lui aussi de ce qu’on peut qualifier de néo-colonialisme à teneur sexuelle. Bref, je suis impatient de me régaler car rien de ce qui est humain, même hideusement vrai, ne saurait m’être étranger.

De la fraternité. - En fin d’après-midi, sur une terrasse de la place de la Comédie, à Montpellier, Jean-Daniel Dupuy nous à fait, à ma bonne amie et moi, une belle dédicace à son Ministère de la pitié (éditions de la Mauvaise Graine, 2002), en concluant « Parce que la littérature peut TOUT et permet des rencontres. Nous en sommes la preuve ! À l’impossible on est tenu. Fraternité ».

De la fraternité. - En fin d’après-midi, sur une terrasse de la place de la Comédie, à Montpellier, Jean-Daniel Dupuy nous à fait, à ma bonne amie et moi, une belle dédicace à son Ministère de la pitié (éditions de la Mauvaise Graine, 2002), en concluant « Parce que la littérature peut TOUT et permet des rencontres. Nous en sommes la preuve ! À l’impossible on est tenu. Fraternité ».Grand diable au visage de bois sculpté, maigre et souplement délicat, Jean-Daniel Dupuy nous attendait à 10 heures piles après le péage de l’A9 et nous a conduit, non loin du nouveau stade de rugby, jusqu’à la petite place des îles Marquises, jouxtant la rue Jacques Brel où il partage un charmant logis à petit jardin et bonne bibliothèques, trio de tortues et poissons rouges dans un bocal lunaire, avec le « doux dragon » Johanna au regard vivement malicieux et aux gestes de danseuse, Anouk la fée Clochette de huit ans et Aymeric le Peter Pan lutin à mèche sur l’œil – bref le plus harmonieux quatuor qui se puisse imaginer, contrastant pour le moins avec l’univers foisonnant et fantastique d’Invention des autres jours (Attila, 2009) troisième livre de Jean-Daniel qui nous avait fait nous rencontrer occultement avant que Le Passe-Muraille ne lui consacre ses pages d’ouverture.

Jean-Daniel, qui gagne sa vie en veillant la nuit des ados en difficulté ou en organisant des ateliers d’écriture, m’a paru dès le début ce qu’on peut dire un « pur », genre fou littéraire élaborant un labyrinthe à la Piranèse ou à la Borges. Tout de suite en outre nous avons découvert, et dans la présence irradiante aussi de Johanna, comédienne et danseuse dans une troupe « mixant » les sourds et les « entendants », un bon type absolument « normal », capable d’improviser un repas en moins de deux et un lecteur considérable avec lequel je me suis illico entendu sur d’innombrables sujets. Illico je suis tombé, dans sa bibliothèque, sur L’Homme perdu de Ramon Gomez de La Serna (André Dimanche, 2001), que je ne connaissais pas et dont il m’a montré, page 99, le départ de son livre actuellement en chantier, évoquant une sorte de Luna Park stellaire dont il a tiré un chapitre dans le livre qu’il vient de publier, intitulé Le Magasin de curiosités (Aencrages, 2012), tout à fait dans la lignée des inventaires baroques d’Invention des autres jours.

Dans la fraternité des fous de lecture, nous nous sommes attardés à l’immense librairie Sauramps où Jean-Daniel nous a offert La Traductrice d’Efim Etkind, merveilleuse évocation d’une « sainte » victime du stalinisme qui a passé des années à traduire le Don Juan de Byron dans une cellule du NKVD, je lui ai offert L’enfant de Dieu de Cormac McCarthy et Aline de Ramuz (quelque heures plus tôt nous avions commencé de nous tutoyer après avoir parlé du Petit village où il y a un Jean-Daniel…), ma bonne amie a acheté les Contes du chat perché pour les enfants de Johanna, et nous nous sommes promis de nous revoir en emportant chacun son trésor sous le bras…

A comme Alphabet. – Pour base d’un de ses ateliers d’écriture avec des ados considérés comme « perdus » par certains enseignants, Jean-Daniel Dupuy est parti de l’alphabet. S’approprier chaque lettre, la décrire et l’animer, la faire en rencontrer d’autres, former des mots qui dansent ensuite ensemble et vont se promener le long des pages, pour se parer en passant de couleurs comme dans le poème fameux de Rimbaud : c’est ce que notre ami a partagé avec ses mômes. Une autre fois, annonçant à un autre groupe d’enfants handicapés qu’on allait « récolter des mots », il a vu ceux-là se pointer avec des paniers dans lesquels, de fait, la cueillette a été ramassée...

Pour notre part, nous égrenons l’Alphabet de nos goûts partagés, d’A comme Âge d’Homme (Jean-Daniel a une belle collection de classiques slaves et L’Ange exilé de Thomas Wolfe ne lui est pas inconnu…) à S comme Simenon (il a été fasciné par La Fenêtre des Rouet), H comme Highsmith (dont je lui parle car il n’en a rien lu), I comme Indridason (il connaît bien le polar mais ignore l’Islandais que lui cite ma bonne amie) ou Z comme Zambrano, Maria Zambrano, philosophe espagnole au verbe éminemment poétique dont j’ai acheté, chez Sauramps, De l’aurore (Editions de l’éclat, 1989) et Les clairières du bois (Editions de l’éclat, 1989).

Z comme Zambrano. – Ce matin encore, j’ignorais tout de Maria Zambrano. Au fil de nos premiers échanges, avec Jean-Daniel Dupuy, qui ignorait tout ce matin d’Annie Dillard dont je lui parle, il m’a révélé l’œuvre de cette essayiste espagnole dont la phrase et les développements, les fragments méditatifs, les fusées éclairantes et les méditations lyriques. me rappellent immédiatement Annie Dillard et Gustave Thibon. « La pensée vivifie », écrit Maria Zambrano. Et voici ce qu’elle note, dans Les clairières du bois, sur Le vide et la beauté : « La beauté fait le vide –elle le crée – comme si cet aspect que prend toute chose qui en est baignée venait d’un lointain néant et devait y retourner, laissant la cendre de sa face en héritage à la condition terrestre, à cet être qui participe de la beauté ; et lui demande toujours un corps, sa juste image, dont par une espèce de miséricorde elle lui laisse quelquefois la trace : cendre ou poussière. Au lieu du néant, un vide qualitatif, pur et marqué à la fois, l’ombre du visage de la beauté lorsqu’elle se retire. Mais la beauté qui crée ce vide, ensuite, le fait sien, car il lui appartient, il est son auréole, l’espace sacré où elle demeure intangible. Où il est impossible à l’être humain de s’installer, mais qui le pousse à sortir de lui-même, qui amène l’être caché, âme accompagnée des sens, à sortir de soi ; qui entraîne avec lui l’existence corporelle et l’enveloppe, l’unifie. Et sur le seuil même du vide que crée la beauté, l’être terrestre, corporel et existant, capitule ; il dépose sa prétention à être séparément et jusqu’à son ambition d’être lui-même ; il livre se sens, qui ne font plus qu’un avec son âme. Evénement qu’on a nommé contemplation et oubli de tout souci »…

Z comme Zambrano. – Ce matin encore, j’ignorais tout de Maria Zambrano. Au fil de nos premiers échanges, avec Jean-Daniel Dupuy, qui ignorait tout ce matin d’Annie Dillard dont je lui parle, il m’a révélé l’œuvre de cette essayiste espagnole dont la phrase et les développements, les fragments méditatifs, les fusées éclairantes et les méditations lyriques. me rappellent immédiatement Annie Dillard et Gustave Thibon. « La pensée vivifie », écrit Maria Zambrano. Et voici ce qu’elle note, dans Les clairières du bois, sur Le vide et la beauté : « La beauté fait le vide –elle le crée – comme si cet aspect que prend toute chose qui en est baignée venait d’un lointain néant et devait y retourner, laissant la cendre de sa face en héritage à la condition terrestre, à cet être qui participe de la beauté ; et lui demande toujours un corps, sa juste image, dont par une espèce de miséricorde elle lui laisse quelquefois la trace : cendre ou poussière. Au lieu du néant, un vide qualitatif, pur et marqué à la fois, l’ombre du visage de la beauté lorsqu’elle se retire. Mais la beauté qui crée ce vide, ensuite, le fait sien, car il lui appartient, il est son auréole, l’espace sacré où elle demeure intangible. Où il est impossible à l’être humain de s’installer, mais qui le pousse à sortir de lui-même, qui amène l’être caché, âme accompagnée des sens, à sortir de soi ; qui entraîne avec lui l’existence corporelle et l’enveloppe, l’unifie. Et sur le seuil même du vide que crée la beauté, l’être terrestre, corporel et existant, capitule ; il dépose sa prétention à être séparément et jusqu’à son ambition d’être lui-même ; il livre se sens, qui ne font plus qu’un avec son âme. Evénement qu’on a nommé contemplation et oubli de tout souci »… -

Notes à fleur de dunes

Un signe de Jean-Daniel Dupuy. À propos de littérature « hors d’âge ». Prendre des notes ou pas. De la retraite et des sentiments qui en découlent. Des rapports entre écrivains et cinéma. De la réflexion non alignée de Jacque Ellul qui ne voyait « rien d’important » à l’avènement de Mitterrand en 1981…

Au studio Paradiso, ce vendredi 18 mai. – Réveillé à 4 heures du matin, avec un croc dans l’épaule, signe de stress accumulé. La mer assez véhémente sous nos fenêtres. Hier un signe de Jean-Daniel Dupuy sur mon courrier électronique, qui me dit un début de choses intéressantes à propos de L’Enfant prodigue. Du coup je me suis rappelé que le grand nocturne vit à Montpellier, rue Jacques Brel, et que ce serait peut-être le moment de se rencontrer. J’avais regretté que la publication, en ouverture du Passe-Muraille, d’un texte saisissant de sa firme, soit restée sans suite. Comme je lui avais écrit que ses textes me semblaient « hors d’âge », il a compris, me dit-il aujourd’hui, que je le trouvais ringard… Total malentendu, car à mes yeux la vraie littérature est par définition hors d’âge, de Lucrèce à Kafka ou de la poésie t’ang à Hölderlin. Je lui ai donc fait un message pour lui suggérer une rencontre en 3D. Ce qu’attendant nous allons faire, aujourd’hui, un saut à Sète où je vais tâcher de trouver le dernier livre d’Antonio Lobo Antunes que je dois présenter bientôt en Zone critique sur Espace 2. Bon prétexte aussi pour renouer avec cet auteur que j’ai beaucoup aimé, puis un peu moins, lassé par ses narrations de plus en plus entortillées qui faisaient dire à Nicolas Bouvier, un soir que je lui avais fait lire le début de La mort de Carlo Gardel, qu’il les trouvait « tricotées trop serré »…

Au studio Paradiso, ce vendredi 18 mai. – Réveillé à 4 heures du matin, avec un croc dans l’épaule, signe de stress accumulé. La mer assez véhémente sous nos fenêtres. Hier un signe de Jean-Daniel Dupuy sur mon courrier électronique, qui me dit un début de choses intéressantes à propos de L’Enfant prodigue. Du coup je me suis rappelé que le grand nocturne vit à Montpellier, rue Jacques Brel, et que ce serait peut-être le moment de se rencontrer. J’avais regretté que la publication, en ouverture du Passe-Muraille, d’un texte saisissant de sa firme, soit restée sans suite. Comme je lui avais écrit que ses textes me semblaient « hors d’âge », il a compris, me dit-il aujourd’hui, que je le trouvais ringard… Total malentendu, car à mes yeux la vraie littérature est par définition hors d’âge, de Lucrèce à Kafka ou de la poésie t’ang à Hölderlin. Je lui ai donc fait un message pour lui suggérer une rencontre en 3D. Ce qu’attendant nous allons faire, aujourd’hui, un saut à Sète où je vais tâcher de trouver le dernier livre d’Antonio Lobo Antunes que je dois présenter bientôt en Zone critique sur Espace 2. Bon prétexte aussi pour renouer avec cet auteur que j’ai beaucoup aimé, puis un peu moins, lassé par ses narrations de plus en plus entortillées qui faisaient dire à Nicolas Bouvier, un soir que je lui avais fait lire le début de La mort de Carlo Gardel, qu’il les trouvait « tricotées trop serré »…De la retraite. – Se retrouver d’un jour à l’autre à l’écart du monde dit productif représente, pour beaucoup, une épreuve qui a conduit, dans mon entourage proche, un oncle hyperactif à une première tentative de suicide, avant une longue dérive dans l’hébétude mentale, et notre père à un désarroi que j’ai découvert, un jour, en refusant son aide au motif que je ne voulais pas le déranger… C’est cela même : cette humiliation de celui qu’on repousse même gentiment (sûrement la pire façon, soit dit en passant) que j’ai tenté de restituer dans ma nouvelle du Maître des couleurs, où les collègues de bureau d’un employé présumé quelconque découvrent, au moment de lui désigner la sortie, un Mensch pas comme les autres et qui va leur en remontrer tout tranquillement.

En ce qui me concerne, je me rends mieux compte aujourd’hui qu’à l’exception des quelques années où j’ai fonctionné comme chef de la rubrique culturelle, au Matin, j’ai toujours vécu dans une sorte de retrait qui me faisait considérer le journalisme comme une activité « mercenaire » en somme secondaire par rapport à mes travaux personnels. Dès le 1er janvier 1994, d’ailleurs, ceux-ci ont pris la première place dans l’horaire de mes journées, puisque c’est alors que j’ai commencé à me lever tous les matins à 5 heures – et dès ce jour aussi qu’en quelques années j’ai produit dix nouveaux livres alors que j’avais traîné pendant tant d’années sur le manuscrit de Par les temps qui courent, achevé en cinq mois au mois de juillet 1994.

De la note. - Comme je lui demandais un jour s’il prenait des notes pour la préparation d’un roman, Jean Dutourd me répondit qu’une idée notée était pour lui une idée perdue. Or ce qu’on peut comprendre s’agissant de la préparation d’un roman ne s’applique pas du tout, selon mon expérience, à la prise de notes ordinaire qui a double valeur de clarification et de vérification. Emmanuel Berl disait écrire pour savoir ce qu’il pensait, et Paul Léautaud lui permettait de vivre deux fois, sa journée écrite s’ajoutant à sa journée vécue. Par ailleurs, si la note relève le plus souvent du petit matériau de base, elle peut être aussi l’aboutissement en pointe d’une méditation ramassée ou d’une réflexion décantée.

Ecrivains et cinéma. – Gore Vidal, formidable écrivain un peu méconnu en Europe et connaisseur de longue date du cinéma, qu’il pratiqua avec autant de fortunes que d’infortunes (le catastrophique Caligula détourné par Tinto Brass), affirme dans Les Faits et la fiction que l’essentiel du génie hollywoodien en son âge d’or tient à la participation des écrivains dans l’élaboration des scenarii. Il ne l’entend certes pas au sens étroit d’un magister des hommes de lettres sur un cinéma qui serait particulièrement littéraire, au contraire : il insiste sur une écriture de cinéma faite par des gens d’écriture, étant entendu ensuite qu’un film ne se réduit pas qu’à un scénario et à un dialogue bien filé, qui limiterait le cinéma à du théâtre filmé, mais à une construction dont la base narrative et émotionnelle passerait bel et bien par les mots lestant les images et les sons d’une pensée organique. Les génies du 7e art sont d’ailleurs des poètes-penseurs-conteurs-imagiers-magiciens qu’on peut dire un peu globalement des écrivains de cinéma et c’est vrai pour Hitchcock autant que pour Cassevetes ou Fellini ou Sokourov et tant d’autres.

Ecrivains et cinéma. – Gore Vidal, formidable écrivain un peu méconnu en Europe et connaisseur de longue date du cinéma, qu’il pratiqua avec autant de fortunes que d’infortunes (le catastrophique Caligula détourné par Tinto Brass), affirme dans Les Faits et la fiction que l’essentiel du génie hollywoodien en son âge d’or tient à la participation des écrivains dans l’élaboration des scenarii. Il ne l’entend certes pas au sens étroit d’un magister des hommes de lettres sur un cinéma qui serait particulièrement littéraire, au contraire : il insiste sur une écriture de cinéma faite par des gens d’écriture, étant entendu ensuite qu’un film ne se réduit pas qu’à un scénario et à un dialogue bien filé, qui limiterait le cinéma à du théâtre filmé, mais à une construction dont la base narrative et émotionnelle passerait bel et bien par les mots lestant les images et les sons d’une pensée organique. Les génies du 7e art sont d’ailleurs des poètes-penseurs-conteurs-imagiers-magiciens qu’on peut dire un peu globalement des écrivains de cinéma et c’est vrai pour Hitchcock autant que pour Cassevetes ou Fellini ou Sokourov et tant d’autres.On voit ces jours des protestations s’élever du fait que le jury du Festival de Cannes ne compte aucun écrivain, alors que plusieurs films de la sélection reposent sur des adaptations de romans de DonDeLillo, Hemingway ou Mauriac, notamment, mais le sujet du débat n’est que le reflet d’une situation qui se généralise, sur fond de formatage technique et de course au succès facile et au profit à tout crin. On se réjouit au demeurant de voir les films de Jacques Audiard, De rouille et d’os, d’après Craig Davidson, ou d’Alain Resnais, Vous n’avez rien vu, d’après Jean Anouilh, et ma foi tant pis pour le glamoureux festival s’il n’a pas « osé » en appeler, dans son grand jury, certes présidé par un indéniable « écrivain de cinéma », à ceux qui donnent tant à sentir et à penser sur le grand écran de nos nuits de lecteurs…

Centenaire de Jacques Ellul. – Cette année 2012 marque le centième anniversaire de la naissance du sociologue, penseur et théologien protestant Jacques Ellul, auteur de la mémorable Exégèse des nouveaux lieux communs, et dont un excellent papier de Jean-Luc Porquet, dans Le canard emchaîné de ce mercredi 16 mai, rappelle le froid qu’il jeta dans Le Monde, fin mai 1981, deux semaines après l’élection de Miterrand, en affirmant, sous le titre Rien d’important, que « rien de fondamental dans les tendances de notre société » ne serait mnodifié par l’accession du socialisme au pouvoir.

Centenaire de Jacques Ellul. – Cette année 2012 marque le centième anniversaire de la naissance du sociologue, penseur et théologien protestant Jacques Ellul, auteur de la mémorable Exégèse des nouveaux lieux communs, et dont un excellent papier de Jean-Luc Porquet, dans Le canard emchaîné de ce mercredi 16 mai, rappelle le froid qu’il jeta dans Le Monde, fin mai 1981, deux semaines après l’élection de Miterrand, en affirmant, sous le titre Rien d’important, que « rien de fondamental dans les tendances de notre société » ne serait mnodifié par l’accession du socialisme au pouvoir.« Texte étonnant », relève Porquet, « car toujours d’actualité », après avoir rappelé la teneur des arguments de Jacques Ellul fondant un véritable changement : « La lutte contre le chômage est la priorité des priorités, je ne sous.estime pas du tout la gravité du problème, je le crois même tellement grave qu’ilimplique, à mes yeux, un changement radical de toutes les structures et de toutes les conceptions de la société actuelle, dont ni les socialistes ni les communistes n’ont la moindre idée ».

Toujours d’actualité, le vieil huguenot christo-marxiste qui appelait de ses vœux une qualité de la vie « rigoureusement contradictoire avec l’accroissement de la production industrielle et l’industrialisation de l’agriculture» ? Plus que jamais à l’heure où les uns prônent la décroissance imposée aux peuples, et les autres la croissance comme fin en soi, alors que le coût de l’essence explose, que les matières premières se raréfient et que la pénurie énergétique s’accentue à l’envi. Et Porquet d’y aller d’un dernier coup de bec : « Aujourd’hui comme il y a trente ans, donc, c’est la même solution qui est proposée comme remède à la crise, la même fuite en avant. Et personne n’écoute la minorité de penseurs – Ellul, Charbonneau, Illich, Gorz, Anders, Latouche, Semprun (Jaime), Ariès – qui, depuis un demi-siècle ne cessent de répéter qu’il faut opter pour un autre modèle tant que cette bifurcation peut encore faire l’objet d’un vrai choix politique librement discuté et consenti, car demain il sera trop tard »…

On se réjouit alors de signaler la réédition, en janvier dernier, de l’ouvrage que Jean-Luc Porquet, préfacier, qualifie de « plus accessible » des livres de Jacques Ellul, écrit « à la diable » et qui se lit avec une allègre avidité. Son titre est Le bluff technologique, c’est une somme de près de 800 pages, qui fut accueillie en 1978 par « un silence hautain ». Raison de plus de s’y plonger !

Jacques Ellul. Le bluff technologique. Préface de Jean-Luc Porquet : Ellul l’éclaireur. Editions Fayard/Pluriel, 748p.

-

Notes en front de mer

D’une séquence finale à 24Heures. Départ à Cap d’Agde. D’un recueil de papiers littéraires de Michel Cournot. Du créationnisme combattu par Richard Dawkins. Clin d’œil aux Particules élémentaires, à Port Nature. De L’Urgence et la patience de Jean-Philippe Toussant. Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard. Des « blocs de vie » de Flannery O’Connor, retrouvée chez Quentin Mouron. De l’art de la citation, etc.

Au Cap d’Agde, ce lundi 14 mai. – Nous nous sommes embarqués ce matin vers dix heures pour le sud de la France, destination Cap d’Agde, comme tant de fois depuis vingt ans et plus. J’étais encore bien fatigué d’avoir très peu dormi, encore un peu stressé psychiquement d’avoir achevé hier soir tard, dans la rédaction déserte de 24 Heures – aussi déserte que celle où Buzzati, selon la légende, a commencé un soire de veille à composer Le désert des Tartares -, la dernière édition de notre page littéraire du samedi, à la fois content et un peu troublé ; mais nous étions partis, de la route de montagne en zigzags nous avons passé à l’autoroute et j’ai sorti un livre pour nous en faire la lecture: De livre en livre de Michel Cournot, un recueil de papiers littéraires de ce chroniqueur de cinéma que j’ai lu tant et plus dans nos années de jeunesse et dont j’ignorais qu’il fût aussi un remarquable lecteur et un écrivain au verbe vif et au jugement à peu près infaillible. De fait, qu’il parle de Jean Genet ou de la Comtesse de Ségur, de Thomas Bernhard ou des relations de Marcel Proust et du vieux Gallimard, de Ramuz (de belles pages affectueuses mais sans complaisance d’une rare justesse pour l’essentiel, quoique forçant un peu sur le Ramuz genre vieille souche) ou de Gide en Afrique (avec Marc Allégret) et à son retour d’URSS, de Michaux son ami ou du Petit Robert, le réalisateur des Gauloises bleues (film attachant mais sans plus) se montre le plus fin des lecteurs et des témoins de la vie littéraire, avec un portrait émouvant, aussi, de l’éditeur Grasset, ou une évocation toute de justesse de la destinée tragique de Drieu La Rochelle. Bref, nous n’avons pas vu passer la vallée du Rhône, j’ai lu De livre en livre sans discontinuer et nous avons passé Lyon, Montélimar et Nîmes, juste bloqués quelque temps par deux cons de camionneurs luttant de vitesse sur les deux voies, puis nous avons été heureux de retrouver les paysages du Midi aux pins délicats et au buissons de genets ou aux massifs de bougainvillées, sur quoi la mer est apparue entre deux collines et là-bas le fort d’Agde sur sa colline tandis que la radio signalait des piétons égarés sur une autre autoroute du sud, du côté de Nice.

Enfin nous voici dans notre studio jaune vanille surplombant la mer de quelques mètres et donnant sur la jetée et le petit phare, au front sud de la futuriste Cité du soleil décrite par Houellebecq dans Les particules élémentaires où cohabitent désormais naturistes à peaux boucanées (c’est nous) et libertins échangistes (ce sont eux), non sans affrontements picrocholins que je tâcherai, tantôt, d’évoquer à ma douce façon…

Au Cap d’Agde, ce mardi 15 mai. - Cinq heures du matin. Des tas de pensées originales au réveil, qui demandent à être notées. Je me lève donc, bercé par le ressac de la mer, pour noter, sur ce carnet que je croyais avoir perdu hier et que j’ai retrouvé en ouvrant nos bagages, cette pensée ironiquement créationniste: que Dieu existe depuis mes six ou sept ans, qu’il a pas mal évolué vers mes quinze, seize ans, que je l’ai tué vers mes dix-sept, dix-huit ans et ressuscité un peu plus tard, qu’il a été catholique ultra vers mes vingt-cinq ans, qu’il est redevenu protestant vers mes quarante ans et que je ne cesse de le voir évoluer en lisant The God Delusion de Richard Dawkins, traduit plus explicitement sous le titre Pour en finir avec Dieu, dont les observations scientifiques darwinistes pures et dures m’intéressent et m’amusent, aussi, car l’auteur est plein d’humour, très plat en revanche dans ses tentatives d’explications de la foi religieuse, marquées par l’esprit le plus réducteur et le plus soumis à l’utilitarisme à courte vue de ceux-là qui n’envisagent la vie que sous l’aspect de la survie.

Godard panoramique. - Comme il fait un peu gris ce matin et que la marche le long de la mer est un peu pénible contre le vent, je regarde la première partie des Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard, dont je ne retiens pas grand’chose de bien substantiel à vrai dire, à part une quantité de citations visuelles ou textuelles. Dans une forme à la fois éclatée, contrapuntique et tissée de répétitions parfois sentencieuses, c’est cependant un très somptueux panorama kaléodoscopique en mouvement, qui évoque d’abord les fondateurs – notamment Irving Thalberg – et l’usine à rêve hollywoodienne, avant d’achopper à l’histoire du XXe siècle et plus précisément aux deux guerres mondiales. La question de la fonction politique du cinéma est bien présente, et sa valeur illustrative du présent, mais les histoires sont à reconstruire par le spectateur-lecteur supposé suivre le discours hyper-référentiel du chroniqueur. Pour le cinéphile avisé, ce collage est assurément jouissif, dont les citations sont autant d’incitations à rebondir, avec un choix d’images et de fragments de séquences cousus ensemble avec un art qui se prolonge par les musiques, chansons, dialogues et autres bribes de paroles formant une sorte de polyphonie cinématographique, mais cela ne reste-t-il pas une déconstruction pour initiés ? Je vais voir encore la deuxième partie de la chose pour en juger…

Godard panoramique. - Comme il fait un peu gris ce matin et que la marche le long de la mer est un peu pénible contre le vent, je regarde la première partie des Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard, dont je ne retiens pas grand’chose de bien substantiel à vrai dire, à part une quantité de citations visuelles ou textuelles. Dans une forme à la fois éclatée, contrapuntique et tissée de répétitions parfois sentencieuses, c’est cependant un très somptueux panorama kaléodoscopique en mouvement, qui évoque d’abord les fondateurs – notamment Irving Thalberg – et l’usine à rêve hollywoodienne, avant d’achopper à l’histoire du XXe siècle et plus précisément aux deux guerres mondiales. La question de la fonction politique du cinéma est bien présente, et sa valeur illustrative du présent, mais les histoires sont à reconstruire par le spectateur-lecteur supposé suivre le discours hyper-référentiel du chroniqueur. Pour le cinéphile avisé, ce collage est assurément jouissif, dont les citations sont autant d’incitations à rebondir, avec un choix d’images et de fragments de séquences cousus ensemble avec un art qui se prolonge par les musiques, chansons, dialogues et autres bribes de paroles formant une sorte de polyphonie cinématographique, mais cela ne reste-t-il pas une déconstruction pour initiés ? Je vais voir encore la deuxième partie de la chose pour en juger…L’urgence selon Toussaint. - En commençant de lire L’urgence et la patience de Jean-Philippe Toussaint, petit recueil de petits textes où l’écrivain belge parle des à-côtés de l’écriture, je me disais d’abord : la barbe, avec un net préjugé nourri par maints agacements antérieurs, dont les écrits d’un Paul Nizon, le Suisse de Paris, sur ses approches de l’écriture, genre Aller à l’écriture ; et puis le Belge a dépassé le Suisse et je lui ai emboîté la roue, si j’ose dire. Cela se passe pages 40 à 42, quant Toussaint décrit l’urgence. L’urgence est en somme la récompense de la patience. Ce n’est pas l’illumination tombée toute crue du ciel comme la romantique inspiration, mais la plongée en immersion qui nous fait entrer soudain dans la quatrième dimension de la vaie littérature, incessamment surprenante et vivifiante.

Jean-Philippe Toussaint parle très bien ainsi de cet « instant unique où l’urgence va surgir, le moment où ça bascule, où ça vient tout seul, où le fil de la pelote se dévide sans fin. Comme au tennis, après les heures d’entraînement, où chaque geste est analysé, décomposé, et refait à l’infini, mais reste raide, figé et sans âme, il arrive un moment, dans la chaleur du match, où on commence à lâcher ses coups et où on réussit certaines choses qui auraient été inimaginables à froid, et n’ont éé rendues possibles que par la rigueur et la ténacité de l’entraînement qui a précédé. Dans ces moments-là, dans la chaleur de l’écriture, on peut tout tenter, toit nous réussit, on effleure le filet, on frôle les lignes, on trouve tout, instinctivement, chaque position du corps, le fléchissement idéal du genou, la façon d’armer le bras et de lâcher le coup, tout est juste, chaque image, chaque mot, chaque adjectif pris à la volée et renvoyé sur le terrain, tout trouve sa place exacte dans le livre »…

°°°

Cité du soleil, ce 16 mai. – Il est des auteurs autour desquels je n’aurais cessé de tourner à travers les années, et telle est certainement Flannery O’Connor que Pierre Grupari l’athée, le premier, m’avait enjoint de lire en m’annonçant « le feu de Dieu ». Or à quoi tient la passion qui m’attache à cet écrivain de la grâce et de tous les tourments, des vices tenaces et du racisme coriace, dont le regard sarcastique sur notre pauvre humanité s’en remet aux impénétrables voies d’un Seigneur cruel ? Sans doute au caractère magnétique, voire électrique de son écriture à courts-circuits incessants, mélange de cruauté et de compassion, de noirceur et d’éclats lumineux. Et puis, et surtout peut-être, Flannery O’Connor est de ces rares auteurs, comme les grands Russes (Dostoïevski et Tchekhov principalement) ou comme Simenon, qui nous confrontent à des personnages évoquant des « blocs de vie », compacts et autonomes. Ainsi, dès que je reprends la lecture d’ Et ce sont les violents qui l’emportent, c’est le « bloc de vie » du vieux prophète Tarwater que je retrouve alors qu’il qui vient de calancher sur son petit déjeuner et que son petit-neveu Francis Marion, quatorze ans et farouche autre « bloc de vie », va devoir enterrer sous au moins dix pieds de terre ; et du coup je pense au jeune Quentin Mouron et à son deuxième roman non encore paru, Notre-Dame-de-la-Merci, dans lequel on se trouve également devant trois « blocs de vie », étonnant trio de paumés à la Deschiens taillés en ronde-bosse, et présents, si présents et émouvants dans leur humanité - présents comme si rarement dans la littérature contemporaine – comme chez personne à ma connaissance dans la génération de Quentin…