De Daniel Vuataz, dit le Kid, à JLK.

En train, ces jours d'août caniculaire, 2012.

Chère vieille perle !

L’express de Berne dépasse l’auberge du Gibloux à toute vitesse. Je t’écris avec des haut-le-cœur, dans cette partie tournant du trajet. Un vieux vaudois feuillette le 20 minutes d’hier à bout de bras, les yeux enfoncés dans la tête. Un grand rouquin en mocassins dort contre la vitre, ses écouteurs sur les épaules, et un troisième type, sérieux comme Jérémie, en chemise rose et lunettes rectangulaires, surfe sur son Dell. Ses doigts s’agitent à toute vitesse sur la petite patinoire tactile. Il y a trop de soleil ce matin et les empreintes digitales du Monsieur sont visibles sur toute sa machine chromée. Je ne sais pas ce qu’il fait, mais je l’imagine balançant des bilans financiers fort complexes, ou générant des lignes de codes destinées à produire de la masse musculaire au réseau virtuel. A moins qu’il ne me toise, lui aussi, et qu’il me couche sur son écran, en guise de lettre adressée un ami de vallon ? Peut-être qu’il lit, tout simplement (on lit encore, non ?), par exemple le nouveau roman érotique à la mode, trouvant dans l’uniforme de l’appareil informatique un avantage de taille : pas de couverture gênante. Tu ouvres ta tablette et le champ des possibles. Proust ou Rowling. Du Brahms ou du porno. Moi, je ne me gène pas pour le toiser.

Je commence à m’habituer à cette heure de train quotidienne, matinale, dans la campagne vaudoise, le long des collines fribourgeoises, sous la lumière de huit heures filtrée comme à travers un buvard. Le train est entouré d’herbe brillante, de veaux debout entre les arbres. Les ranchs, près de Romont, ont des drapeaux sudistes. Et je dévisage les gens, je crée mes paysages. A droite, les montagnes molles de la Gruyère sont coupées dans du beurre. Facile. Entre Neyruz et Fribourg, les trampolines, devant les villas de l’année, sèchent de fines pellicules d’eau. Chaque matin, j’erre à la recherche d’une place, j’arpente les wagons, je branche mon vieux Toshiba dans l’une des prises du train et j’essaie de travailler, oubliant la nausée, relevant parfois la tête pour mirer mon vis-à-vis, sourire à une gamine, buter contre les poteaux électriques. Près de Berne, l’Aar passe sous le train, parfaitement immobile, grosse et vaseuse dans le petit matin. Depuis Thoune tu peux la suivre en matelas pneumatique ; je le sais, mon petit frère l’a fait, en trois heures jusqu’au palais fédéral, avec quelques amis et une bouteille de blanc.

Je commence à m’habituer à cette heure de train quotidienne, matinale, dans la campagne vaudoise, le long des collines fribourgeoises, sous la lumière de huit heures filtrée comme à travers un buvard. Le train est entouré d’herbe brillante, de veaux debout entre les arbres. Les ranchs, près de Romont, ont des drapeaux sudistes. Et je dévisage les gens, je crée mes paysages. A droite, les montagnes molles de la Gruyère sont coupées dans du beurre. Facile. Entre Neyruz et Fribourg, les trampolines, devant les villas de l’année, sèchent de fines pellicules d’eau. Chaque matin, j’erre à la recherche d’une place, j’arpente les wagons, je branche mon vieux Toshiba dans l’une des prises du train et j’essaie de travailler, oubliant la nausée, relevant parfois la tête pour mirer mon vis-à-vis, sourire à une gamine, buter contre les poteaux électriques. Près de Berne, l’Aar passe sous le train, parfaitement immobile, grosse et vaseuse dans le petit matin. Depuis Thoune tu peux la suivre en matelas pneumatique ; je le sais, mon petit frère l’a fait, en trois heures jusqu’au palais fédéral, avec quelques amis et une bouteille de blanc.

Je ne comprends pas où ces dernières semaines sont passées. Tu m’as écrit il y a plus de deux mois, mais quand je te relis, je me dis que tout est neuf. Le monde, ma vie, tes mots. Après avoir quitté les collines à pluie de Charmey et bouclé mon petit mandat d’apprenti éditeur, je suis descendu quelques semaines – les plus ensoleillées de l’été, forcément – dans les caves de la bibliothèque de l’Université, pour lire à haute voix la douzaine de carnets de Guy de Pourtalès. Des carnets de Guerre. Un mois de lecture payée (mon collègue vérifiant simultanément la version dactylographiée), un mois de louvoiements dans la Genève des années dix, entre Verdun et Evian, Chartres et Strasbourg, le Nord et la rue François 1er. Pas sûr, honnêtement, que cette édition (destinée à paraître en 2014, pour le centenaire de la Grande guerre) ne rendre vraiment justice à l’artiste aristo genevois. C’est un peu le « Journal d’un planqué », ce truc-là, il y a peu de surprises, beaucoup de snobisme, et puis, parfois, quelques bons passages. Pourtalès y est sans cesse tiraillé entre le désir d’approcher les combats (non pour se battre, mais pour y mettre son nez et sa plume sans se tremper les doigts) et son oisiveté constitutive de chauffeur automobile (Monsieur promène des officiers à longueur de journée, dîne avec Bernstein et fonde des société littéraires au milieu de la guerre, depuis un hôtel lacustre de Savoie ou un hôpital parisien confortable). Lèche-botte, parvenu, chanceux, donc. Mais quelque part je me suis reconnu dans certains traits du jeune pêcheur miraculeux (il n’avait encore rien prouvé), dans sa façon d’être à l’affût, de savoir s’entourer, de fendre les foules mais d’être quand même seul ; de traquer la matière visible, tangible, sensible, pour alimenter la mécanique de son poignet. Faire gicler les récifs, sauter les digues du réel, aller voir de ses propres yeux l’ailleurs pour y trouver le moteur. Le mouvement perpétuel. Le problème, c’est que ces carnets de guerre ne sont que l’écran de la « recherche », le témoignage au jour le jour des projets ébauchés, à peines évoqués, et pollués de surcroît par une condescendance monumentale et une mauvaise foi superbe. Les meilleurs bouts sont à la fin, alors que Pourtalès traverse le Nord dévasté par les combats, de villages lunaires en apocalypses locales. Rien n’est reconnaissable, tout est miné, retourné. Sidérant, mais tellement peu, trop peu rendu. Pourtalès n’est pas allé au bout – mais qui y va ? –, resté en rade, incapable selon son propre aveux, de faire autre chose qu’avorter ses ébauches. A peine a-t-il remis le pied en ville, décidé d’une nouvelle passion bibliophile (où l’on découvre que c’est aussi un grand pilleur), rendu visite à quelques médecins et quelques bonnes dames, réconforté Hélène, qu’il se perd en dînés, en faste, en mondanités, et en considérations médicales à l’endroit de son cher petit Joffre... Et là, les carnets valent la moitié du prix de leur papier jauni.

Je ne comprends pas où ces dernières semaines sont passées. Tu m’as écrit il y a plus de deux mois, mais quand je te relis, je me dis que tout est neuf. Le monde, ma vie, tes mots. Après avoir quitté les collines à pluie de Charmey et bouclé mon petit mandat d’apprenti éditeur, je suis descendu quelques semaines – les plus ensoleillées de l’été, forcément – dans les caves de la bibliothèque de l’Université, pour lire à haute voix la douzaine de carnets de Guy de Pourtalès. Des carnets de Guerre. Un mois de lecture payée (mon collègue vérifiant simultanément la version dactylographiée), un mois de louvoiements dans la Genève des années dix, entre Verdun et Evian, Chartres et Strasbourg, le Nord et la rue François 1er. Pas sûr, honnêtement, que cette édition (destinée à paraître en 2014, pour le centenaire de la Grande guerre) ne rendre vraiment justice à l’artiste aristo genevois. C’est un peu le « Journal d’un planqué », ce truc-là, il y a peu de surprises, beaucoup de snobisme, et puis, parfois, quelques bons passages. Pourtalès y est sans cesse tiraillé entre le désir d’approcher les combats (non pour se battre, mais pour y mettre son nez et sa plume sans se tremper les doigts) et son oisiveté constitutive de chauffeur automobile (Monsieur promène des officiers à longueur de journée, dîne avec Bernstein et fonde des société littéraires au milieu de la guerre, depuis un hôtel lacustre de Savoie ou un hôpital parisien confortable). Lèche-botte, parvenu, chanceux, donc. Mais quelque part je me suis reconnu dans certains traits du jeune pêcheur miraculeux (il n’avait encore rien prouvé), dans sa façon d’être à l’affût, de savoir s’entourer, de fendre les foules mais d’être quand même seul ; de traquer la matière visible, tangible, sensible, pour alimenter la mécanique de son poignet. Faire gicler les récifs, sauter les digues du réel, aller voir de ses propres yeux l’ailleurs pour y trouver le moteur. Le mouvement perpétuel. Le problème, c’est que ces carnets de guerre ne sont que l’écran de la « recherche », le témoignage au jour le jour des projets ébauchés, à peines évoqués, et pollués de surcroît par une condescendance monumentale et une mauvaise foi superbe. Les meilleurs bouts sont à la fin, alors que Pourtalès traverse le Nord dévasté par les combats, de villages lunaires en apocalypses locales. Rien n’est reconnaissable, tout est miné, retourné. Sidérant, mais tellement peu, trop peu rendu. Pourtalès n’est pas allé au bout – mais qui y va ? –, resté en rade, incapable selon son propre aveux, de faire autre chose qu’avorter ses ébauches. A peine a-t-il remis le pied en ville, décidé d’une nouvelle passion bibliophile (où l’on découvre que c’est aussi un grand pilleur), rendu visite à quelques médecins et quelques bonnes dames, réconforté Hélène, qu’il se perd en dînés, en faste, en mondanités, et en considérations médicales à l’endroit de son cher petit Joffre... Et là, les carnets valent la moitié du prix de leur papier jauni.

Moi aussi j’ai besoin d’aller voir de mes propres yeux, c’est vrai. Besoin de m’exposer aux changements, au monde qui s’impose, besoin de subir, être contraint par le dehors de puiser au dedans. Pourquoi la littérature actuelle parle-t-elle si peu de ce que nous avons sous les yeux ? C’est ta question, celle de ta dernière lettre, et je la toise tous les jours. Popescu en a fait son moteur. Il y a mis sa manière, mais d’autres s’offrent à nous, une infinité même. Alors je fais comme Pouralès : je veux aller voir de plus près, le feu de l’action, et tous les moyens sont bons. Après, c’est une autre paire de manche. Parce que voir ce n’est pas le problème. J’ai par exemple terriblement envie de remette en route, de retrouver le goût des carnets de voyage, les cybercafés enfumés, les étoiles et le bitume, tout ce que tu sais… Voir, ce n’est pas le problème. Le problème, c’est donner.

Moi aussi j’ai besoin d’aller voir de mes propres yeux, c’est vrai. Besoin de m’exposer aux changements, au monde qui s’impose, besoin de subir, être contraint par le dehors de puiser au dedans. Pourquoi la littérature actuelle parle-t-elle si peu de ce que nous avons sous les yeux ? C’est ta question, celle de ta dernière lettre, et je la toise tous les jours. Popescu en a fait son moteur. Il y a mis sa manière, mais d’autres s’offrent à nous, une infinité même. Alors je fais comme Pouralès : je veux aller voir de plus près, le feu de l’action, et tous les moyens sont bons. Après, c’est une autre paire de manche. Parce que voir ce n’est pas le problème. J’ai par exemple terriblement envie de remette en route, de retrouver le goût des carnets de voyage, les cybercafés enfumés, les étoiles et le bitume, tout ce que tu sais… Voir, ce n’est pas le problème. Le problème, c’est donner.

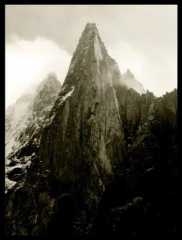

Je reviens à l’instant du val de Bagnes d’un lac clair et glacial dans lequel quatre gros Koï japonais nagent entre la vase et le ciel. Aux bords il y a des centaines de truites minuscules poinçonnées de fer liquide. De loin, tu jurerais des nids de vipères, ça t’ondule entre les pieds, de la cotte de maille fluide. L’eau est formidablement limpide. Il n’y a que l’alcool de griotte, disent les personnages de Catherine Colomb, allongés dans des granges au soleil, qui puisse rivaliser. C’était dans un vallon décentré, protégé des regards des villages vignerons, plus haut que le dernier bistrot, bien au-dessus de la limite des arbres, là où les plantes sont grasses et l’air sent fort l’altitude. Il y avait un écho de plusieurs secondes dans le cirque de rochers, sur le plateau des lacs. On avait porté notre bois, trente ou quarante kilos de pin presque vert, sur nos sacs, en plus de deux tentes, d’un cornet de viande à griller et des trois bouteilles de vin valaisan. Le plan d’eau était tellement tiède, tellement vaseux, que l’Arvine qu’on y avait planté se réchauffait au fil de l’après-midi… Pas vraiment le genre du trek alpin à la Loretan ou à la André Georges, tu vois ce que je veux dire. Eux se contentaient d’une fiole de williamine dans la poche arrière du short, ou d’une barre énergique au blé dur, ils ne visaient que le sommet, couraient entre les séracs bleus acides, ne se retournaient jamais contre le fond de la vallée, ne s’arrêtaient jamais, pas même pour pisser. Nous, depuis toujours, on s’en tient aux lacs. Pour une salutation – parlons avec une moustache, à présent – mais un salut authentique, une rédemption, presque, une remise à flot. C’est la septième année consécutive qu’on s’exile comme ça, un jour et une nuit de mi-août, avec mes quatre frères, pour un plan d’eau de montagne et des cailloux qui crament dans un ciel complètement à vif. La Terre passe dans un clinamen de roches stellaires, et c’est Lucrèce qui a raison, soudain, lorsque trente prodigieuses traînées divisent l’horizon noir dans toutes les directions. Là-haut on peut gueuler, chanter, nager, boire, causer toute la nuit, réduire nos bouteilles à néant, vider nos sacs, brûler notre bois, construire un feu immense qui boit l’air, et redescendre, le lendemain, en silence, dans les pâturage, à côté des sentiers, plus légers, renouvelés à l’eau de fonte, un peu plus vieux qu’avant. Et Marius qui veut que je raconte « La famille Vuataz »… On a donc laissé le goli des Otanes derrière nous, un peu de bois, une grille et une vieille casserole faite au feu dans une planque, sous un rocher plat. A Martigny il faisait moite, très chaud, et les éoliennes tournaient au ralenti. On aurait dû rester en haut.

En passant par Le Châble, j’ai eu une pensée brève pour le poète à peaux de phoque de Saint-Maurice, et à toute sa correspondance, que trie un type de ma volée, à Berne, dans les petits bureaux clairs des Archives littéraires suisses. J’y suis depuis le début de la semaine, dans la capitale, et pour deux mois encore. C’est pour cela que je t’écris d’ici, c’est à dire de partout, de Palézieux, de Romont, de Fribourg, de tous les points qui complètent l’espace parce que le train file et que je n’arrête pas de t’écrire. L’autre jour, donc, aux ALS, ce collègue m’a montré des lettres de Jean-Pierre Monnier adressées à Chappaz, qui manquaient à la correspondance pas-encore-complète des deux écrivains. Le buste de Borgeaud lorgnait par dessus notre épaule. Et puis j’ai vu, sur d’autres tas disposés le long de la table, d’autres noms. Il y avait le tien, ton nom de mercenaire, de jeune romancier d’alors, irrévérencieux et varappeur à ta manière. Ton nom de vieux fouteur qui fait froncer, sourire ou soulever des colères noires dans notre jolie galerie de curiosité.

En passant par Le Châble, j’ai eu une pensée brève pour le poète à peaux de phoque de Saint-Maurice, et à toute sa correspondance, que trie un type de ma volée, à Berne, dans les petits bureaux clairs des Archives littéraires suisses. J’y suis depuis le début de la semaine, dans la capitale, et pour deux mois encore. C’est pour cela que je t’écris d’ici, c’est à dire de partout, de Palézieux, de Romont, de Fribourg, de tous les points qui complètent l’espace parce que le train file et que je n’arrête pas de t’écrire. L’autre jour, donc, aux ALS, ce collègue m’a montré des lettres de Jean-Pierre Monnier adressées à Chappaz, qui manquaient à la correspondance pas-encore-complète des deux écrivains. Le buste de Borgeaud lorgnait par dessus notre épaule. Et puis j’ai vu, sur d’autres tas disposés le long de la table, d’autres noms. Il y avait le tien, ton nom de mercenaire, de jeune romancier d’alors, irrévérencieux et varappeur à ta manière. Ton nom de vieux fouteur qui fait froncer, sourire ou soulever des colères noires dans notre jolie galerie de curiosité.

Ce nouveau job, au milieu des rangées de cartons non-acides des sous-sols réfrigérés, parmi les momies démembrées de la « littérature suisse », provoque en moi plusieurs sentiments contradictoires. Bien sûr il y a le bonheur et même la petite fierté de pouvoir gagner quelques loyers en m’occupant de ce qui me plaît réellement, de payer mes repas au contact de ce qui me passionne. C’est pas donné à tout le monde. Il y a aussi l’intérêt propre, le feu froid de la recherche, et puis ces très belles vitrines pleines de fac-similés, ce mur de machines à écrire (la dernière est celle d’Agota Kristof), ces trésors étranges au détour d’un rayon (une Prose du Transsibérien, les collages soignés du taulier de Ropraz, la bibliothèque de « Staro » en cours d’archivage, des dessins de Le Corbusier adressés à William Ritter), quelques horreurs fascinantes (deux tomes du premier Mein Kampf dédicacés par l’auteur, que me montre un peu scandalisé un autre boursier après la fermeture), la loupe et les poils de blaireaux de Ludwig Hohl dans des écrins de carton, les collections de Mermod (une lettre de Rimbaud… j’ai cru pleurer), il y a tout ça, mais il y a aussi le décorticage clinique des reliques, le fétichisme des collections d’écrivains, l’odeur de morgue des sous-sols réfrigérés, et quand je vois ces deux cents petites boîtes identiques estampillés « Dürrenmatt », avec leurs étiquettes pendues au bout de deux cents gros orteils, lorsque j’arpente aux sixièmes sous-sols des rangées de boîtes de conserve marquées « Bille », je me dis que c’est de la folie, que les papiers seraient mieux dans le Rhône, ces trésors dans la Maggia, ou stockés dans des coffres de chrome en terre de Bering, ou dans un feu de forêt à Viège, ou dans un isba de Préalpes… Bern ist überall.

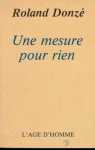

Moi, on m’a mis au travail sur Roland Donzé. Un collègue de Walzer à l’Université de Berne, linguiste, logicien, grammairien, qui, à l’âge de la retraite, a entrepris d’écrire et de publier sa saga biennoise – dialogique au possible – de l’après krach boursier. Un véritable fantôme des « lettres romandes », pour le coup, ce Donzé : jurassien exilé dans la capitale qui a publié, dans une presque parfaite indifférence, ses cinq romans entre soixante-cinq et huitante-cinq ans ; édité à la sauvette par Claude Frochaux à l’Age d’Homme ; ignoré de tous, sauf de Walzer et de ..quelques autres. Probablement un cas unique.

Moi, on m’a mis au travail sur Roland Donzé. Un collègue de Walzer à l’Université de Berne, linguiste, logicien, grammairien, qui, à l’âge de la retraite, a entrepris d’écrire et de publier sa saga biennoise – dialogique au possible – de l’après krach boursier. Un véritable fantôme des « lettres romandes », pour le coup, ce Donzé : jurassien exilé dans la capitale qui a publié, dans une presque parfaite indifférence, ses cinq romans entre soixante-cinq et huitante-cinq ans ; édité à la sauvette par Claude Frochaux à l’Age d’Homme ; ignoré de tous, sauf de Walzer et de ..quelques autres. Probablement un cas unique.

Emergé de nulle part, un peu comme Catherine Colomb, sans raison, sans prétention, sans contacts, sans assurance, et pourtant avec un style, une manière étourdissante, une finesse de dialogues, une rigueur de ton. Je le lis dans le train. Et le « job » rattrape la passion. Une crainte hallucinante, une prudence terrible, ce type. Tu dois d’ailleurs t’en souvenir, du vieux prof, toi qui constitue une mémoire noire (et vive) de ces noms-là. Je crois qu’il y a eu deux articles ou trois à son sujet dans ton journal, parus avant l’an 2000. Les trente ou quarante classeurs fédéraux de Donzé, pré-mâchés par l’auteur, attendent leur archivage autour de mon petit bureau. Ils seront démembrés, classés dans des fines chemises standards, puis rassemblés dans des dossiers plus grands, mis eux-même dans des boîtes, étiquetés, cotés, annotés, référencés. Et balancés en ligne, of course. En quelques clics tu retrouves sa correspondance, la succession précise de ses manuscrits, ses photos de famille, son livret militaire, ses notes de primaire… C’est troublant de penser à cela : les choses qu’il faut écrire, les choses qu’il faut garder, celles qu’il faut remiser, celles qu’il faut mettre en avant. Et le faire pour les autres, surtout. Je ne te parles pas de littérature, là, mais de l’immense fourbi, matériel, virtuel, mémoriel, de nos existences. Comment ne pas se laisser rattraper par la panique ? Il faut l’air de la montagne ?

Emergé de nulle part, un peu comme Catherine Colomb, sans raison, sans prétention, sans contacts, sans assurance, et pourtant avec un style, une manière étourdissante, une finesse de dialogues, une rigueur de ton. Je le lis dans le train. Et le « job » rattrape la passion. Une crainte hallucinante, une prudence terrible, ce type. Tu dois d’ailleurs t’en souvenir, du vieux prof, toi qui constitue une mémoire noire (et vive) de ces noms-là. Je crois qu’il y a eu deux articles ou trois à son sujet dans ton journal, parus avant l’an 2000. Les trente ou quarante classeurs fédéraux de Donzé, pré-mâchés par l’auteur, attendent leur archivage autour de mon petit bureau. Ils seront démembrés, classés dans des fines chemises standards, puis rassemblés dans des dossiers plus grands, mis eux-même dans des boîtes, étiquetés, cotés, annotés, référencés. Et balancés en ligne, of course. En quelques clics tu retrouves sa correspondance, la succession précise de ses manuscrits, ses photos de famille, son livret militaire, ses notes de primaire… C’est troublant de penser à cela : les choses qu’il faut écrire, les choses qu’il faut garder, celles qu’il faut remiser, celles qu’il faut mettre en avant. Et le faire pour les autres, surtout. Je ne te parles pas de littérature, là, mais de l’immense fourbi, matériel, virtuel, mémoriel, de nos existences. Comment ne pas se laisser rattraper par la panique ? Il faut l’air de la montagne ?

Toi, tu as découvert ton Internet avant la lettre, et ça ne m’étonne pas, à seize ans devant les fenêtres-écrans d’une quasi-cité simultanée. Tu as besoin de ça, du bordel de l’Intermonde. Tu es aussi « chercheur », à ta manière. Aux fenêtres de ta toile on se douchait, on se reluquait, on se couchait, on s’aimait, on se parlait, on se branlait, on s’ignorait probablement. Mais c’était quand-même du vrai, le monde avait de l’épaisseur. Tu dis justement que le monde gagne en platitude (d’autre chantent au fond de la pièce qu’il se nivèle), et c’est pourtant un prodige, quand on pense à sa densité innommable, qu’il parvienne encore à se laisser coucher à plat, sur nos papiers, le monde. On m’a dit un jour que derrière l’aplat de la page, de l’écran, du plan d’archivage, il y a plus de champs (pour te parler cinéma, à toi qui reviens de Locarno) que derrière une fenêtre grande ouverte. Même de la tienne, mon vieux bluesman, qui embrasse tout, de Vouvry à Aubonne.

Toi, tu as découvert ton Internet avant la lettre, et ça ne m’étonne pas, à seize ans devant les fenêtres-écrans d’une quasi-cité simultanée. Tu as besoin de ça, du bordel de l’Intermonde. Tu es aussi « chercheur », à ta manière. Aux fenêtres de ta toile on se douchait, on se reluquait, on se couchait, on s’aimait, on se parlait, on se branlait, on s’ignorait probablement. Mais c’était quand-même du vrai, le monde avait de l’épaisseur. Tu dis justement que le monde gagne en platitude (d’autre chantent au fond de la pièce qu’il se nivèle), et c’est pourtant un prodige, quand on pense à sa densité innommable, qu’il parvienne encore à se laisser coucher à plat, sur nos papiers, le monde. On m’a dit un jour que derrière l’aplat de la page, de l’écran, du plan d’archivage, il y a plus de champs (pour te parler cinéma, à toi qui reviens de Locarno) que derrière une fenêtre grande ouverte. Même de la tienne, mon vieux bluesman, qui embrasse tout, de Vouvry à Aubonne.

Profite bien de ton altitude, et de tes noces de perle, cher vieux,

Le Kid.

De JLK, dit le Papillon, à Daniel Vuataz, dit le Kid.

À La Désirade, ce 1er septembre de première neige sur les hauts.

Cher baladin,

Ta lettre ferroviaire et grappillante m'a tout revigoré. La police a donné la chasse ces derniers jours aux gens du voyage, et tu peux t'imaginer à quel point ça me fait léviter. Pas du tout que le sort de ces nomades à Mercedes m'afflige quand on les vire de terrains qu'ils conchient avant de faire des doigts d'honneur aux proprios paysans qui les accueillent: plutôt à cause du climat de mépris mutuel qui s'instaure et de la manière de tout normaliser avec des chiens flics et des armures anti-émeutes, en attendant les blindés. Notre cocon se fait bunker à la moindre anicroche et ça me navre. Mais ta bonne lettre m'arrive et j'ai d'autres motifs de ne pas déprimer au triste show des Suissauds se la jouant vigiles de choc.

Ta lettre m'a rappelé un téléphone de l'autre soir avec le camarade Jean Ziegler, qui me remercait de lui avoir écrit pour le remercier de sa lettre-postface à mesChemins de traverse, en déplorant du même coup le fait qu'on ne s'écrive plus par les temps qui courent que des SMS ou des courriels sans lendemain. Notre complicité, née de ma lecture enthousiaste du Bonheur d'être Suisse, remontant donc à 1993, s'est approfondie avec les années, à proportion de l'attention fraternelle que Jean a portée à mes opuscules - tu ne le sais peut-être pas mais cet énergumène est un vrai lecteur et ce qu'il m'a écrit de certains de mes livres, comme Le viol de l'ange, m'a touché par sa pénétration sensible, enfin je viens de relire La Suisse lave plus blanc et son dialogue avec Régis Debray que tu devrais lire aussi tant il éclaire, avec dix ans d'avance, nos désarrois actuels.

Ta lettre m'a rappelé un téléphone de l'autre soir avec le camarade Jean Ziegler, qui me remercait de lui avoir écrit pour le remercier de sa lettre-postface à mesChemins de traverse, en déplorant du même coup le fait qu'on ne s'écrive plus par les temps qui courent que des SMS ou des courriels sans lendemain. Notre complicité, née de ma lecture enthousiaste du Bonheur d'être Suisse, remontant donc à 1993, s'est approfondie avec les années, à proportion de l'attention fraternelle que Jean a portée à mes opuscules - tu ne le sais peut-être pas mais cet énergumène est un vrai lecteur et ce qu'il m'a écrit de certains de mes livres, comme Le viol de l'ange, m'a touché par sa pénétration sensible, enfin je viens de relire La Suisse lave plus blanc et son dialogue avec Régis Debray que tu devrais lire aussi tant il éclaire, avec dix ans d'avance, nos désarrois actuels.

Ce sacré Jean s'est beaucoup occupé en outre, ces derniers mois, des tribulations du peuple syrien et j'admire son incroyable pugnacité alors même que l'évolution actuelle des choses lui donne raison, jusque dans ses délires et autres dérives occasionnels, contre tous ses détracteurs. Moi aussi je l'ai dégommé quand il s'est prêté à la pantalonnade du Prix Khadafi des droits de l'homme, mais j'ai bien plus de raisons, aujourd'hui, de le respecter pour son combat et de l'aimer pour son refus de souscrire à l'hypocrisie helvétique en général et à l'infamie des émirs banquiers suisses en particulier. Et puis j'aime son grand rire de terrien bernois et ses évocations du candomblé brésilien, auquel il participe en homme de foi réellement timbré, m'ont botté plus que tout...

°°°

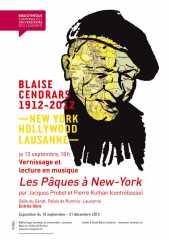

Tu me parles de "journal d'un planqué" à propos des carnets de guerre de Pourtalès, et l'expression me rappelle la posture de Ramuz à la même époque, qui disait souffrir, à sa table, autant que les jeunes Français qui la pilaient au front, par le seul fait de penser à leur pauvre sort. Tu vois ça: Blaise Cendrars en chiait dans une infirmerie de campagne, à côté d'un jeune troufion se vidant de son sang par la faute d'un officier charcutier sadique (J'ai saigné, dudit Blaise, réédité chez Zoé, est à chialer) mais Ramuz n'était pas en reste. Je ne le qualifierai pas pour autant de planqué. Il a "payé" à sa façon, pour reprendre l'expression de Céline selon lequel un écrivain ne peut être pris au sérieux s'il n'a pas "payé", mais enfin nuançons, avant de se rappeler que Céline plaçait Ramuz au top...

Et puis Ramuz a fait des émules. Dans une nouvelle épatante du recueil intitulé Le thé au citron, de Marian Pankowski, je me rappelle ces deux anciens déportés juifs polonais qui se retrouvent par hasard sur une bateau de la CGN, au milieu du lac Léman, en compagnie d'une brave Helvète accompagnant l'un d'eux. Or comme ils évoquent leur passé dans le ghetto puis dans les camps, la dame y va de son couplet: que nous aussi en Suisse, pendant la guerre, nous aurons connu les privations...

°°°

Tes lettres sont pleines de résonances que j'aimerais prolonger en revivifiant la notion de correspondance. Il y a quelque temps je reçois, ainsi, une missive manuscrite de Francis Richard, blogueur catholique de droite qui m'écrit lui aussi pour me remercier de l'avoir remercié des très bonnes lignes qu'il a consacrées à mes Chemins de traverse sur la Toile. Or ce qui me touche particulièrement, dans sa lettre, tient à cela qu'il me dit que je l'ai incité à lire les nouvelles complètes de Flannery O'Connor, qu'il s'est procurées et qu'il va emporter au Pays basque. "Certes l'Atlantique n'est pas la Mare nostrum, me répond-il alors que je lui écrivais de Cap d'Agde, mais les deux communiquent comme nous communiquons et communions en esprit en empruntant des chemins de traverse différents sans pour autant rester vraiment à l'écart l'un de l'autre".

Tes lettres sont pleines de résonances que j'aimerais prolonger en revivifiant la notion de correspondance. Il y a quelque temps je reçois, ainsi, une missive manuscrite de Francis Richard, blogueur catholique de droite qui m'écrit lui aussi pour me remercier de l'avoir remercié des très bonnes lignes qu'il a consacrées à mes Chemins de traverse sur la Toile. Or ce qui me touche particulièrement, dans sa lettre, tient à cela qu'il me dit que je l'ai incité à lire les nouvelles complètes de Flannery O'Connor, qu'il s'est procurées et qu'il va emporter au Pays basque. "Certes l'Atlantique n'est pas la Mare nostrum, me répond-il alors que je lui écrivais de Cap d'Agde, mais les deux communiquent comme nous communiquons et communions en esprit en empruntant des chemins de traverse différents sans pour autant rester vraiment à l'écart l'un de l'autre".

Francis Richard est un catho de droite, Jean Ziegler un catho de gauche ultra, mais je me sens aussi libre avec l'un qu'avec l'autre. Francis le sage me dira peut-être, en libéral bon teint, que Jean le fou exagère, mais voilà que ce matin, juste après avoir fini de relire La Suisse lave plus blanc, j'apprends dans Le Temps que le Tribunal fédéral vient d'accorder le droit de sévir, en Valais touristique, à un promoteur russe au passé notoirement mafieux. Autant dire que notre pays reste décidément au-dessus de tout soupçon, comme au temps où le camarade Ziegler en stigmatisait les menées de sainte nitouche dans son fameux brûlot de 1976.

°°°

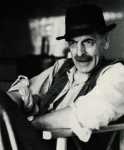

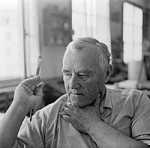

Tu aimerais bien aussi, toi qui caracoles autant par les cimes que dans la poussière des déserts et des bibliothèques, mon confrère chroniqueur et ancien crack de saut à ski Jean Ammann, de passage récemment à La Désirade où il m'a très finement cuisiné avant de me consacrer une fracassante première page dans La Liberté de Fribourg; et le voici qui m'envoie d'ailleurs ladite page, illustrée par le portrait que tu as commis de ma plantigrade personne, et mieux encore: un recueil de chroniques de sa patte intitulé Ze very best of dont le premier texte, évoquant la vie précaire du boss de Novartis Daniel Vasella (lequel gagne 55.000 francs suisses par jour), me fait rugir de contentement par son ton vif et grinçant. Dans la foulée, la chronique suivante m'a fait saliver plus encore dès ses premières lignes: "Je hais la gastronoimie et les gastronomes. J'abhorre les critiques gastronomiques". Ah mais quel bien cela fait là encore de prolonger une belle rencontre par un bon livre bien insolent et bien stylé !

Tu aimerais bien aussi, toi qui caracoles autant par les cimes que dans la poussière des déserts et des bibliothèques, mon confrère chroniqueur et ancien crack de saut à ski Jean Ammann, de passage récemment à La Désirade où il m'a très finement cuisiné avant de me consacrer une fracassante première page dans La Liberté de Fribourg; et le voici qui m'envoie d'ailleurs ladite page, illustrée par le portrait que tu as commis de ma plantigrade personne, et mieux encore: un recueil de chroniques de sa patte intitulé Ze very best of dont le premier texte, évoquant la vie précaire du boss de Novartis Daniel Vasella (lequel gagne 55.000 francs suisses par jour), me fait rugir de contentement par son ton vif et grinçant. Dans la foulée, la chronique suivante m'a fait saliver plus encore dès ses premières lignes: "Je hais la gastronoimie et les gastronomes. J'abhorre les critiques gastronomiques". Ah mais quel bien cela fait là encore de prolonger une belle rencontre par un bon livre bien insolent et bien stylé !

Je t'ai dit que j'avais incité Francis Richard a lire les nouvelles du feu de Dieu de Flannery O'Connor, et c'est pareillement que j'en ai filé le recueil en Quarto à Quentin Mouron après lui avoir fait lire Et ce sont les violents qui l'emportent et un Carver auquel son dernier livre me fait penser, comme je l'ai écrit dans ma postface.

Tu vois ça le Kid: il y a là comme un cercle magique qui s'établit à travers les lieux et les âges et c'est reparti avec un long courriel que me balance un autre compère que je n'ai jamais rencontré ailleurs que dans ses livres et à travers ce qu'il m'écrit des miens, à savoir Alain Dugrand, voyageur au long cours et savoureux écrivain - parfois en complicité avec sa bonne amie à lui, qui campe lui aussi dans cette zone sacrée de la littérature abolissant toute notion de temps et de lieu.

C'est ainsi qu'il m'a écrit au lendemain de la mort de Dimitri qui hantait par excellence cette zone sacrée, et voilà que je reçois cette immense lettre alors que je venais de noter sur mes carnets une phrase de lui tirée de son superbe essai-récit consacré à Joseph Conrad l'étrange bienfaiteur, que je te sers illico. Il évoque le bord de mer breton où Conrad et sa jeune épouse viennent de débarquer pour un drôle de voyage de noces et il note comme ça: "J'imagine dans ce brun rouillé le pissat des porcs"...

Quant à sa lettre je t'en copie/colle des bouts vu qu'elle participe elle aussi de la littérature-monde, comme les romans de grand souffle de son ami David Fauquemberg (qui est aussi le mien via Marius) ou comme la correspondance de Thierry Vernet et Nicolas Bouvier (dont il préside le prix à Saint-Malo), mêlant donc la bonne vie et les belles oeuvres...

Voici donc: "Je me disais je vais écrire à JLK, lui dire combien... Mais les flâneries, les embarras de la circulation, les lessives, les commissions et la cuisine m’ont distrait. Tes Chemins ont pu infuser le temps qu’il fallait, il faut dire que les feuilles de ce thé étaient le meilleur earl grey qui soit.Tiens, alors que je t’écris ces lignes, je me casse à la cuisine pour crever les dents d’un superbe abricot.

Je t’ai lu en une petite semaine, alors que ma bonne amie me quittait pour rejoindre, un mois tout entier, les estives de l’Ubaye provençale et du Piémont italien pour aller vivre, avec une bergère de sa connaissance, l’épuisant labeur des pâtres de moutons, sans cesse sur le qui-vive depuis que les loups, ces sauvages amis des écolos-durables, massacrent les troupeaux là-bas, au sud. Ta curiosité de diariste, tes éclairs dans ta façon de rendre compte de tes lectures, ta capacité à nous faire saisir un crayon à papier pour noircir nos carnets, tout est un enchantement. Tu trouves l’angle, tire les lignes et projette les perspectives. Romans, essais, mémoires mêlés, tu nous embarques dans tes passions, ouverture d’esprit, respect, indignation et colère froide. Epatantes, tes lectures du monde. Méli-mélo du goût et des sons, ainsi le bourgmestre de Furnes, Enesco, Soutine, Vernet, cette remémoration, chez moi, des traces dans la neige de Walser, mort, l’idée de dieu pour les zoroastriens, le soulèvement inutile des “gens décents” contre la probable guerre de Bush en Irak, le film de François Reusser (pas vu), les raccourcis de Michaux, Piroué, le vieillissement que tu constates dans ton corps, entomologiste, Charles-Albert encore, Vassily Rozanov, Jean-Jacques le marcheur, Orwell... Tu écris: “On dit amour quand il s’agit d’indifférence, éthique quand il n’est question que de masquer son cynisme, et ainsi de suite”... A propos, je viens de finir les pages, avalées, de Complexe d’Orphée de Jean-Claude Michéa, sous-titre: “La gauche, les gens ordinaires et la religion du progrès”, que j’ai annoté en songeant que George Orwell était de tes fréquentations"...

Je t’ai lu en une petite semaine, alors que ma bonne amie me quittait pour rejoindre, un mois tout entier, les estives de l’Ubaye provençale et du Piémont italien pour aller vivre, avec une bergère de sa connaissance, l’épuisant labeur des pâtres de moutons, sans cesse sur le qui-vive depuis que les loups, ces sauvages amis des écolos-durables, massacrent les troupeaux là-bas, au sud. Ta curiosité de diariste, tes éclairs dans ta façon de rendre compte de tes lectures, ta capacité à nous faire saisir un crayon à papier pour noircir nos carnets, tout est un enchantement. Tu trouves l’angle, tire les lignes et projette les perspectives. Romans, essais, mémoires mêlés, tu nous embarques dans tes passions, ouverture d’esprit, respect, indignation et colère froide. Epatantes, tes lectures du monde. Méli-mélo du goût et des sons, ainsi le bourgmestre de Furnes, Enesco, Soutine, Vernet, cette remémoration, chez moi, des traces dans la neige de Walser, mort, l’idée de dieu pour les zoroastriens, le soulèvement inutile des “gens décents” contre la probable guerre de Bush en Irak, le film de François Reusser (pas vu), les raccourcis de Michaux, Piroué, le vieillissement que tu constates dans ton corps, entomologiste, Charles-Albert encore, Vassily Rozanov, Jean-Jacques le marcheur, Orwell... Tu écris: “On dit amour quand il s’agit d’indifférence, éthique quand il n’est question que de masquer son cynisme, et ainsi de suite”... A propos, je viens de finir les pages, avalées, de Complexe d’Orphée de Jean-Claude Michéa, sous-titre: “La gauche, les gens ordinaires et la religion du progrès”, que j’ai annoté en songeant que George Orwell était de tes fréquentations"...

Du coup, le Kid, je me dis in petto que: sûr, qu'Orwell a été de mes fréquentaions et pas seulement en tant qu'homme de gauche dégoûté par les deux fascismes brun et rouge: aussi pour sa correspondance à lui et ses essais autobiographiques de contemporain capital au même titre qu'un Conrad.

Mais la lettre d'Alain continue non sans me révéler son état de père-grand, ce qui me ravit chez un ancien briscard de la première équipe de Libé: "Un coup d’oeil au jardin: Ioseff, mon petit-fils, 2 ans, nu-pied dans l’herbe, goûte, délicat, les framboises qu’Anne (rentrée des alpages) lui cueille avec groseilles, cassis et un “petit suisse” pour son goût des 4 heures.

"Te lisant, j’ai ressenti tout au long la saveur de La Désirade comme autrefois La Gravière de Floristella et Thierry. Je suis content, par devers l’Alpe, de t’avoir lu dans ma fausse platitude briarde, à un pet de nonne de Vaux-le-Vicomte, près de chez nous, dont je compte bien, un jour, écrire la beauté ordonnée, glorieuse et froide. Ton journalier est de ces régals d’intimité, un journal d’âme qui aide à poursuivre, soi-même. J’ai passé non loin de chez toi, voici deux mois. J’étais en voiture avec Tom, mon libraire de fils, Lyonnais, et Charlotte, ma nièce, correctrice de presse. Avec son chéri, Nico, elle est éditrice de Libertalia, maison anarchiste comme son label l’indique. Nous allions vers la vallée des Contamines pour porter en terre Hubert, le vieux fiancé de Sylvie, ma soeur. Hubert Bessat, Savoyard de souche, vivait dans le quartier de la Ringale, aux Contamines, où tous les siens résident depuis la nuit des temps. Né en montagne, habitant à l’année au pied du Mont Blanc, ce linguiste, spécialiste de toponymie alpine, Hubert parcourait depuis toujours les sommets de l’Alpe, France, Suisse et Italie, en quête de la confiance des connaisseurs des adrets, pasteurs, bûcherons et chasseurs. Hubert, dit Zub au village, traquait “l’oralité”, le plus ancien moyen de constituer les archives de la parole. Il passait son temps, depuis 35 ans, à noter la chatoyance des dialectes des hommes des hauts. La toponymie dialectale était son miel. Il meurt, nous laissant deux livres savants chez l’éditeur Ellug, l’université Stendhal de Grenoble: Lieux en mémoire de l’Alpe; Toponymie des alpages en Savoie et vallée d’Aoste; puis Le patois et la vie traditionnelle aux Contamines-Montjoie. Ses dieux en la matière étaient le Valdotin Johannes Hubschmid, Saussure et Van Gennep. De temps en temps, quand le blues me prend, je tourne les pages de ses livres, et je picore les mots perdus de la langue qui s’est formée avec les Seutrons et les grands peuples voisins, Allobroges de la vallée de l’Arve et Helvètes de Suisse romande. J’aime bien “ankapâ en ramasse”, c’est-à-dire descendre droit une pente de neige en ramasse (c’est-à-dire se laissant glisser sur les pieds en se tenant au piolet).

"Te lisant, j’ai ressenti tout au long la saveur de La Désirade comme autrefois La Gravière de Floristella et Thierry. Je suis content, par devers l’Alpe, de t’avoir lu dans ma fausse platitude briarde, à un pet de nonne de Vaux-le-Vicomte, près de chez nous, dont je compte bien, un jour, écrire la beauté ordonnée, glorieuse et froide. Ton journalier est de ces régals d’intimité, un journal d’âme qui aide à poursuivre, soi-même. J’ai passé non loin de chez toi, voici deux mois. J’étais en voiture avec Tom, mon libraire de fils, Lyonnais, et Charlotte, ma nièce, correctrice de presse. Avec son chéri, Nico, elle est éditrice de Libertalia, maison anarchiste comme son label l’indique. Nous allions vers la vallée des Contamines pour porter en terre Hubert, le vieux fiancé de Sylvie, ma soeur. Hubert Bessat, Savoyard de souche, vivait dans le quartier de la Ringale, aux Contamines, où tous les siens résident depuis la nuit des temps. Né en montagne, habitant à l’année au pied du Mont Blanc, ce linguiste, spécialiste de toponymie alpine, Hubert parcourait depuis toujours les sommets de l’Alpe, France, Suisse et Italie, en quête de la confiance des connaisseurs des adrets, pasteurs, bûcherons et chasseurs. Hubert, dit Zub au village, traquait “l’oralité”, le plus ancien moyen de constituer les archives de la parole. Il passait son temps, depuis 35 ans, à noter la chatoyance des dialectes des hommes des hauts. La toponymie dialectale était son miel. Il meurt, nous laissant deux livres savants chez l’éditeur Ellug, l’université Stendhal de Grenoble: Lieux en mémoire de l’Alpe; Toponymie des alpages en Savoie et vallée d’Aoste; puis Le patois et la vie traditionnelle aux Contamines-Montjoie. Ses dieux en la matière étaient le Valdotin Johannes Hubschmid, Saussure et Van Gennep. De temps en temps, quand le blues me prend, je tourne les pages de ses livres, et je picore les mots perdus de la langue qui s’est formée avec les Seutrons et les grands peuples voisins, Allobroges de la vallée de l’Arve et Helvètes de Suisse romande. J’aime bien “ankapâ en ramasse”, c’est-à-dire descendre droit une pente de neige en ramasse (c’est-à-dire se laissant glisser sur les pieds en se tenant au piolet).

Hubert, une sorte d’elfe, petit, maigrelet, crins longs, poils de barbe partout, joues rubicondes, noueux comme un cep, skieur, escaladeur, savant pauvre, se levait à 3 plombes, la nuit, pour arroser le miroir de la patinoire publique pour les enfants du patelin, coupait, fendait les bûches de ses parcelles familiales, bref, un anar bonhomme à pleurer d’émotion.

Hubert, une sorte d’elfe, petit, maigrelet, crins longs, poils de barbe partout, joues rubicondes, noueux comme un cep, skieur, escaladeur, savant pauvre, se levait à 3 plombes, la nuit, pour arroser le miroir de la patinoire publique pour les enfants du patelin, coupait, fendait les bûches de ses parcelles familiales, bref, un anar bonhomme à pleurer d’émotion.

Hubert, en ce jour de printemps, skiait avec Monika, une très belle hollandaise qui vit six mois par an aux Contamines. Cette belle ouvrait la trace, dégringolant la pente, quand tout d’un coup elle se détourna: Hubert, pas loin derrière, tout droit, s’était arrêté. Il massait ses côtes et son rachis. La Batave fait demi-tour, remonte la pente, s’assoit dans la neige, et recueille Zub qui expire dans la boucle de ses bras gracieux. Alertée, la gendarmerie cantonale emporta Hubert en hélicoptère pour atterrir à Martigny. Aux pompes funèbres, mes frangins accourus ont reçu un accueil parfait du croque-mort, tartines de beurre et verre de fendant. Comme ils étaient arrivés les mains nues chez l’ordonnateur, celui-ci alla prendre des chaussettes dans son armoire pour notre mort. Problème: le brave homme chaussait du 44, alors que Hubert mesurait 35; idem pour le slip: le gars pèse 100 kilos... Il passa son calfouette à mon beau-frère qui avait un corps d’adolescent. Imagine un dessin de Reiser. On a placé la bière d’Hubert dans la fosse du cimetière des Contamines, où il repose avec ses parents paysans. Au foyer communal du village, 150 bouteilles de Nuits-Saint-Georges ont été sifflées par les amis avec des toasts.

Pourquoi te raconter tout ça, cher Jean-Louis? Tes Chemins de traverse m’y poussent (je reprends mon Pilot vert: je viens de libérer un bourdon collé à la vitre dans la cuisine, Anne, ma douce, nous a inculqué à tous une telle attitude à l’égard des p’tites bêtes, ainsi les toiles d’araignées dans les bibliothèques, les chambres des enfants qui respectent la moindre chose volante ou rampante.)

A Lyon, Tom est libraire chez Passages. Entre Kinshasa et Paris, Camille, notre fille, combine anthropologie urbaine et une affection dévorante du Congo.

J’ai lu tes Chemins de traverse en trois jours et deux nuits. J’avais le temps, Anne était toujours là-haut, au sud, elle prépare un gros livre sur le retour de canis lupus dans l’Alpe, aussi, en cette saison d’agnelage, elle crapahutait à l’estive avec les bergers et bergères. Son objet: comprendre l’inversion anthropologique, la séduction fascinée à l’égard du croqueur de moutons, de l’animal sauvage, au risque de l’extinction des brebis. L’écologiste, en effet, considère le mouton, ce commensal de l’homme, comme animal crétin, “machine à côtelettes”, qu’on pourrait élever et nourrir sur caillebotis comme les cochons bretons, enfermés dans des hangars, en bas des vallées, pour laisser place aux divagations des loups, ce grand signe de réémergence de l’idéal celte...

J’y reviens: ton journalier est délicat, c’est une conversation, une promenade dans la vie, comme celle du père Léautaud, gavot de souche provençale, né dans les montagnes de l’Ubaye. Tout m’émeut dans tes pages, Lucienne, tes lectures de Dieu, la Désirade aux oiseaux, les “pitrous” dit-on dans mes pré-alpes huguenotes, les cinéastes du jeune ciné suisse, nos Ramuz, Cendrars et Cingria, le verbe du Michaux de La Marche dans le tunnel, ce trait de Jean-Jacques: “Seul celui qui marche est apte au réel”. “Observer, c’est aimer”, écrit Charles-Albert. Tout est net, dit, franc et vrai, ton goût devient nôtre.

J’y reviens: ton journalier est délicat, c’est une conversation, une promenade dans la vie, comme celle du père Léautaud, gavot de souche provençale, né dans les montagnes de l’Ubaye. Tout m’émeut dans tes pages, Lucienne, tes lectures de Dieu, la Désirade aux oiseaux, les “pitrous” dit-on dans mes pré-alpes huguenotes, les cinéastes du jeune ciné suisse, nos Ramuz, Cendrars et Cingria, le verbe du Michaux de La Marche dans le tunnel, ce trait de Jean-Jacques: “Seul celui qui marche est apte au réel”. “Observer, c’est aimer”, écrit Charles-Albert. Tout est net, dit, franc et vrai, ton goût devient nôtre.

C’est dit.

Au fait, dans le grenier de Hubert, avec Sylvie, ma soeur, nous nous sommes efforcés de localiser sa planque. Sous la mata (tas de planches croisées les unes contre les autres), nous avons découvert 52 bouteilles de limonades remplies d’alcool! Une véritable cargaison d’”anshyan-na”, la gentiane pourpre dont il fabriquait de la gnôle avec les racines tubercules. Tiens, je m’en verse un canuche en te saluant, etc. Alain"

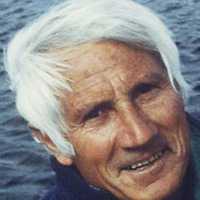

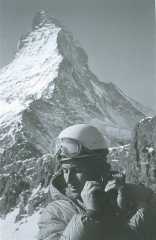

Tu vises le bol que c'est d'avoir de tels amis même jamais rencontrés, le Kid ? Et ça n'a pas arrêté tout l'été: sur la Piazza Grande de Locarno à siffler de l'Humagne avec Pascal Rebetez et sa Jasmine adorable, qui s'entend comme luronne avec ma bonne amie à moi; une nuit entière à nous raconter nos vies de traverse avec Max le Bantou en descendant deux fioles de whisky dans ma carrée de l'Angelo; une merveille de visite ensuite à La Désirade retrouvée avec Jean-Daniel Dupuy et les siens (une Johanna respirant la sérénité joyeuse et deux beaux enfants aussi vifs qu'attentifs et aimants, Anouk et Aymeric), et là encore nous nous retrouvions en zone sacrée, entre bouquins et Labyrinthe d'art brut, paysages irradiés de lumière et grillades sous les étoiles que Jeanda identifie comme autant de joyaux familiers; et Zermatt enfin pour fêter nos trente ans de vie commune avec nos filles et leurs chevaliers servants sans peurs ni reproches majeurs - bref la vie prodigue comme nous l'aimons à grandes foulées - mais voici que la première neige apparaît sur le Grammont, garçon, donc je te quitte, salut j'tai vu, de toute façon on ne se quitte plus à s'écrire comme ça...

Tu vises le bol que c'est d'avoir de tels amis même jamais rencontrés, le Kid ? Et ça n'a pas arrêté tout l'été: sur la Piazza Grande de Locarno à siffler de l'Humagne avec Pascal Rebetez et sa Jasmine adorable, qui s'entend comme luronne avec ma bonne amie à moi; une nuit entière à nous raconter nos vies de traverse avec Max le Bantou en descendant deux fioles de whisky dans ma carrée de l'Angelo; une merveille de visite ensuite à La Désirade retrouvée avec Jean-Daniel Dupuy et les siens (une Johanna respirant la sérénité joyeuse et deux beaux enfants aussi vifs qu'attentifs et aimants, Anouk et Aymeric), et là encore nous nous retrouvions en zone sacrée, entre bouquins et Labyrinthe d'art brut, paysages irradiés de lumière et grillades sous les étoiles que Jeanda identifie comme autant de joyaux familiers; et Zermatt enfin pour fêter nos trente ans de vie commune avec nos filles et leurs chevaliers servants sans peurs ni reproches majeurs - bref la vie prodigue comme nous l'aimons à grandes foulées - mais voici que la première neige apparaît sur le Grammont, garçon, donc je te quitte, salut j'tai vu, de toute façon on ne se quitte plus à s'écrire comme ça...

Ton papillon jamais épinglé caporal,

JLs

De cendres et d’art

De cendres et d’art

Quinze heures de bus entre Adana et Istanbul, c’est long. Suffisamment pour remâcher et tenter de digérer ces drôles de trente jours, avant que la suite ne vienne. J’ai quarante heures tout seul, et ce n’est pas plus mal, pour retomber sur mes pattes. Julien et David, avant-hier, ont attendus jusqu’au tout dernier moment, dans la gare routière, avant de tourner les épaules. Je n’arrivais pas vraiment à comprendre pourquoi je repartais seul. Con de chialer devant eux, con de ne pas chialer, con de partir, con de rester. Un job en Suisse, plus trop d’argent, Camille qui me rejoint bientôt pour continuer le voyage, me ramener en douceur à la maison. C’était prévu comme ça, mon bout de chemin devait s’arrêter juste en face de cette foutue Afrique. A Mersin, même si tu ne la vois pas, tu sais qu’elle est là, juste sous la courbure de la mer, à un jour de bateau. Elle nous narguait. Julien et David étaient tournés vers elle depuis plusieurs jours, de toutes leurs forces. D’une certaine manière c’est le début du vrai voyage, pour eux. Une blague que j’aimais bien répéter, avant de partir : « Ouais, je fais la partie vacances, après c’est vraiment l’aventure qui commence… ». Maintenant je me dis que revenir en arrière, ici, m’arrêter aux portes de l’Afrique, m’enfuir vers le Nord dans un gros bus Ulusoy flambant neuf vers cette ville furieuse que je ne comprends pas très bien, bref tourner les talons, c’est assez dingue et presque stupide. Mais qui aurait pu me dire que ça se passerait de cette manière ? A Mersin, dans le bureau de l’Antoine Makzume Agency, au-dessus des grues rouges, des containers Maersk Sealand et de l’agitation barbelée du port de fret, l’employée qui nous a aidé à trouver un bateau pour l’Egypte ne partageaıt pas du tout cet avis nostalgique. La Syrie était à moins de trois cent kilomètres. De ses yeux elle interrogeait David et Julien, avec incompréhension. « Why do you have to do that ? Why there ? You are crazy ! You’re so young, you come from a very rich and organized counrty, so why would you need to go to Africa ? And why spending all your Money in that ?? » Puis, se tournant vers moi, elle avait eu ces mots, comme en aparté mais suffisamment fort pour que tout le monde entende : « You are the luckiest, Daniel, to go back to Istanbul, to see your girlfriend again, and to take this boat to Venice ! You will have a lot of fun. This is the right decision ! »

Quinze heures de bus entre Adana et Istanbul, c’est long. Suffisamment pour remâcher et tenter de digérer ces drôles de trente jours, avant que la suite ne vienne. J’ai quarante heures tout seul, et ce n’est pas plus mal, pour retomber sur mes pattes. Julien et David, avant-hier, ont attendus jusqu’au tout dernier moment, dans la gare routière, avant de tourner les épaules. Je n’arrivais pas vraiment à comprendre pourquoi je repartais seul. Con de chialer devant eux, con de ne pas chialer, con de partir, con de rester. Un job en Suisse, plus trop d’argent, Camille qui me rejoint bientôt pour continuer le voyage, me ramener en douceur à la maison. C’était prévu comme ça, mon bout de chemin devait s’arrêter juste en face de cette foutue Afrique. A Mersin, même si tu ne la vois pas, tu sais qu’elle est là, juste sous la courbure de la mer, à un jour de bateau. Elle nous narguait. Julien et David étaient tournés vers elle depuis plusieurs jours, de toutes leurs forces. D’une certaine manière c’est le début du vrai voyage, pour eux. Une blague que j’aimais bien répéter, avant de partir : « Ouais, je fais la partie vacances, après c’est vraiment l’aventure qui commence… ». Maintenant je me dis que revenir en arrière, ici, m’arrêter aux portes de l’Afrique, m’enfuir vers le Nord dans un gros bus Ulusoy flambant neuf vers cette ville furieuse que je ne comprends pas très bien, bref tourner les talons, c’est assez dingue et presque stupide. Mais qui aurait pu me dire que ça se passerait de cette manière ? A Mersin, dans le bureau de l’Antoine Makzume Agency, au-dessus des grues rouges, des containers Maersk Sealand et de l’agitation barbelée du port de fret, l’employée qui nous a aidé à trouver un bateau pour l’Egypte ne partageaıt pas du tout cet avis nostalgique. La Syrie était à moins de trois cent kilomètres. De ses yeux elle interrogeait David et Julien, avec incompréhension. « Why do you have to do that ? Why there ? You are crazy ! You’re so young, you come from a very rich and organized counrty, so why would you need to go to Africa ? And why spending all your Money in that ?? » Puis, se tournant vers moi, elle avait eu ces mots, comme en aparté mais suffisamment fort pour que tout le monde entende : « You are the luckiest, Daniel, to go back to Istanbul, to see your girlfriend again, and to take this boat to Venice ! You will have a lot of fun. This is the right decision ! »

(Cette liste behaviouriste a été établie durant la lecture de Branta bernicla de Pascal Guillet, paru aux éditions Verticales et constituant un tableau houellebecquien soft de la vie d’un jeune trader français bossant à la City de Londres au début du printemps arabe – lecture recommandable de cette rentrée littéraire française 2012)

(Cette liste behaviouriste a été établie durant la lecture de Branta bernicla de Pascal Guillet, paru aux éditions Verticales et constituant un tableau houellebecquien soft de la vie d’un jeune trader français bossant à la City de Londres au début du printemps arabe – lecture recommandable de cette rentrée littéraire française 2012)

Je me souviens que, dans les années 80, l’écrivain romand Etienne Barilier avait écrit quelque part que la rentrée littéraire n’existait pas. Qu’elle était le non-événement par excellence. Une baudruche ! Pour ma part, je m’étais fait l’avocat des évidences pour objecter que la rentrée littéraire existait bel et bien en dépit des plus « essentielles » arguties : qu’elle était un fait et qu’il fallait faire avec. À l’époque, la rentrée française alignait 300 ou 400 nouveaux romans, auxquels s’ajoutaient 100 à 150 livres publiés en Suisse romande. Actuellement, ce sont plus de 600 titres qui paraissent en même temps avec les prix littéraire pour point de mire, alors que l’édition romande, en perte de vitesse, vise plutôt la veille des fêtes de fin d’année ou les mois précédant le Salon de Genève, hier, aujourd’hui le Salon du Livre sur Les Quais, qui s’ouvre demain à Morges.

Je me souviens que, dans les années 80, l’écrivain romand Etienne Barilier avait écrit quelque part que la rentrée littéraire n’existait pas. Qu’elle était le non-événement par excellence. Une baudruche ! Pour ma part, je m’étais fait l’avocat des évidences pour objecter que la rentrée littéraire existait bel et bien en dépit des plus « essentielles » arguties : qu’elle était un fait et qu’il fallait faire avec. À l’époque, la rentrée française alignait 300 ou 400 nouveaux romans, auxquels s’ajoutaient 100 à 150 livres publiés en Suisse romande. Actuellement, ce sont plus de 600 titres qui paraissent en même temps avec les prix littéraire pour point de mire, alors que l’édition romande, en perte de vitesse, vise plutôt la veille des fêtes de fin d’année ou les mois précédant le Salon de Genève, hier, aujourd’hui le Salon du Livre sur Les Quais, qui s’ouvre demain à Morges. Ces considérations générales, rédigées dans une cabane de bois rousseauiste surplombant le lac Léman, m’amènent au détail de quelques livres de la rentrée littéraire, alors même que j’annote bien attentivement l’un d’eux, immédiatement épatant, intitulé Peste et choléra et publié au Seuil par Patrick Deville. Très solidement documentée, superbement filée du point de vue de l’écriture et de la narration, cette approche romanesque du destin singulier du « provincial » Alexandre Yersin, né à Morges en milieu très puritain et devenu le plus aventurier des savants collaborateurs de Pasteur, est immédiatement passionnante.

Ces considérations générales, rédigées dans une cabane de bois rousseauiste surplombant le lac Léman, m’amènent au détail de quelques livres de la rentrée littéraire, alors même que j’annote bien attentivement l’un d’eux, immédiatement épatant, intitulé Peste et choléra et publié au Seuil par Patrick Deville. Très solidement documentée, superbement filée du point de vue de l’écriture et de la narration, cette approche romanesque du destin singulier du « provincial » Alexandre Yersin, né à Morges en milieu très puritain et devenu le plus aventurier des savants collaborateurs de Pasteur, est immédiatement passionnante. Avec un bref coup d’œil dans le rétroviseur de ma bringuebalante machine à lire, je me rappelle qu’avant Peste et choléra du Français Deville j’aurai lu, en juin dernier, le non moins captivant Bonheur des Belges du Bruxellois Patrick Roegiers, grande traversée spatio-temporelle, combinant les plongées diachroniques et les effets de réel, de la Belgique des cultures souvent ignorée des provinciaux du 6e arrondissement…

Avec un bref coup d’œil dans le rétroviseur de ma bringuebalante machine à lire, je me rappelle qu’avant Peste et choléra du Français Deville j’aurai lu, en juin dernier, le non moins captivant Bonheur des Belges du Bruxellois Patrick Roegiers, grande traversée spatio-temporelle, combinant les plongées diachroniques et les effets de réel, de la Belgique des cultures souvent ignorée des provinciaux du 6e arrondissement… Celui-ci a –t-il raison lorsqu’il parle, à la veille du Salon du livre Sur les quais de Morges, d’une rentrée littéraire romande d’exception ? Par rapport aux années fastes de l’édition romande, je ne le crois pas. Mais la configuration de la vie littéraire en Suisse française a beaucoup changé, autant que la mentalité des écrivains. Alors que l’édition romande, souvent minée intérieurement par son esprit de chapelle et ses jalousies contre-productives (le même phénomène s’observe dans les autres provinces francophones), s’épuise à la fois par vieillissement et peine à survivre matériellement, une nouvelle ouverture au monde s’est manifestée ces dernières années avec des générations qui voyagent et des talents d’origines diverses, de Marius Daniel Popescu (accueilli par José Corti) à Douna Loup (belle découverte genevoise au Mercure de France, dans la foulée de Pascale Kramer), ou de Jean-Michel Olivier (relançant la percée parisienne de Jacques Chessex) à Metin Arditi, dont le Prince d’orchestre s’impose ces jours au premier rang des éditions d’Actes Sud.

Celui-ci a –t-il raison lorsqu’il parle, à la veille du Salon du livre Sur les quais de Morges, d’une rentrée littéraire romande d’exception ? Par rapport aux années fastes de l’édition romande, je ne le crois pas. Mais la configuration de la vie littéraire en Suisse française a beaucoup changé, autant que la mentalité des écrivains. Alors que l’édition romande, souvent minée intérieurement par son esprit de chapelle et ses jalousies contre-productives (le même phénomène s’observe dans les autres provinces francophones), s’épuise à la fois par vieillissement et peine à survivre matériellement, une nouvelle ouverture au monde s’est manifestée ces dernières années avec des générations qui voyagent et des talents d’origines diverses, de Marius Daniel Popescu (accueilli par José Corti) à Douna Loup (belle découverte genevoise au Mercure de France, dans la foulée de Pascale Kramer), ou de Jean-Michel Olivier (relançant la percée parisienne de Jacques Chessex) à Metin Arditi, dont le Prince d’orchestre s’impose ces jours au premier rang des éditions d’Actes Sud.  Hier j’ai commencé de lire un bien beau livre d’une auteure (auteuse ? autoresse ? ) genevoise et aussi voyageuse et fine prosatrice que Bouvier, du nom de Marie Gaulis. Ce récit, aussi rousseausiste que mon isba dans les bois, commence par une évocation de l’Ours de Môtiers, bled jurassien où Jean-Jacques fut criblé de cailloux et tancé par les pasteurs à bonnets de nuit, dans lequel trou j’apprends qu’est implanté un musée de l’art aborigène.

Hier j’ai commencé de lire un bien beau livre d’une auteure (auteuse ? autoresse ? ) genevoise et aussi voyageuse et fine prosatrice que Bouvier, du nom de Marie Gaulis. Ce récit, aussi rousseausiste que mon isba dans les bois, commence par une évocation de l’Ours de Môtiers, bled jurassien où Jean-Jacques fut criblé de cailloux et tancé par les pasteurs à bonnets de nuit, dans lequel trou j’apprends qu’est implanté un musée de l’art aborigène.

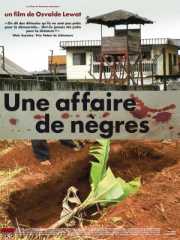

Mais les relations entre Dragon éternel et le contremaître chinois n’en sont pas moins cordiales en dépit des vannes que celui-ci balance à celui-là, genre « t’es vraiment paresseux, tes colles ! », eu égard à la souriante nonchalance d’Eddy le Congolais.

Mais les relations entre Dragon éternel et le contremaître chinois n’en sont pas moins cordiales en dépit des vannes que celui-ci balance à celui-là, genre « t’es vraiment paresseux, tes colles ! », eu égard à la souriante nonchalance d’Eddy le Congolais. On ne sait pas trop ce que se disent les Chinois entre eux, mais les constats, à la fois réalistes et fatalistes, de l'ingénieur chinois, se nuancent de compréhension au fil des séquences. D’abord parce qu’il partage la rude vie des ouvriers. Ensuite parce qu’il ne saurait leur reprocher le climat plombant ni le « gâchis », selon son expression, qui a suivi le départ des Belges.

On ne sait pas trop ce que se disent les Chinois entre eux, mais les constats, à la fois réalistes et fatalistes, de l'ingénieur chinois, se nuancent de compréhension au fil des séquences. D’abord parce qu’il partage la rude vie des ouvriers. Ensuite parce qu’il ne saurait leur reprocher le climat plombant ni le « gâchis », selon son expression, qui a suivi le départ des Belges.

Je commence à m’habituer à cette heure de train quotidienne, matinale, dans la campagne vaudoise, le long des collines fribourgeoises, sous la lumière de huit heures filtrée comme à travers un buvard. Le train est entouré d’herbe brillante, de veaux debout entre les arbres. Les ranchs, près de Romont, ont des drapeaux sudistes. Et je dévisage les gens, je crée mes paysages. A droite, les montagnes molles de la Gruyère sont coupées dans du beurre. Facile. Entre Neyruz et Fribourg, les trampolines, devant les villas de l’année, sèchent de fines pellicules d’eau. Chaque matin, j’erre à la recherche d’une place, j’arpente les wagons, je branche mon vieux Toshiba dans l’une des prises du train et j’essaie de travailler, oubliant la nausée, relevant parfois la tête pour mirer mon vis-à-vis, sourire à une gamine, buter contre les poteaux électriques. Près de Berne, l’Aar passe sous le train, parfaitement immobile, grosse et vaseuse dans le petit matin. Depuis Thoune tu peux la suivre en matelas pneumatique ; je le sais, mon petit frère l’a fait, en trois heures jusqu’au palais fédéral, avec quelques amis et une bouteille de blanc.

Je commence à m’habituer à cette heure de train quotidienne, matinale, dans la campagne vaudoise, le long des collines fribourgeoises, sous la lumière de huit heures filtrée comme à travers un buvard. Le train est entouré d’herbe brillante, de veaux debout entre les arbres. Les ranchs, près de Romont, ont des drapeaux sudistes. Et je dévisage les gens, je crée mes paysages. A droite, les montagnes molles de la Gruyère sont coupées dans du beurre. Facile. Entre Neyruz et Fribourg, les trampolines, devant les villas de l’année, sèchent de fines pellicules d’eau. Chaque matin, j’erre à la recherche d’une place, j’arpente les wagons, je branche mon vieux Toshiba dans l’une des prises du train et j’essaie de travailler, oubliant la nausée, relevant parfois la tête pour mirer mon vis-à-vis, sourire à une gamine, buter contre les poteaux électriques. Près de Berne, l’Aar passe sous le train, parfaitement immobile, grosse et vaseuse dans le petit matin. Depuis Thoune tu peux la suivre en matelas pneumatique ; je le sais, mon petit frère l’a fait, en trois heures jusqu’au palais fédéral, avec quelques amis et une bouteille de blanc.  Je ne comprends pas où ces dernières semaines sont passées. Tu m’as écrit il y a plus de deux mois, mais quand je te relis, je me dis que tout est neuf. Le monde, ma vie, tes mots. Après avoir quitté les collines à pluie de Charmey et bouclé mon petit mandat d’apprenti éditeur, je suis descendu quelques semaines – les plus ensoleillées de l’été, forcément – dans les caves de la bibliothèque de l’Université, pour lire à haute voix la douzaine de carnets de Guy de Pourtalès. Des carnets de Guerre. Un mois de lecture payée (mon collègue vérifiant simultanément la version dactylographiée), un mois de louvoiements dans la Genève des années dix, entre Verdun et Evian, Chartres et Strasbourg, le Nord et la rue François 1er. Pas sûr, honnêtement, que cette édition (destinée à paraître en 2014, pour le centenaire de la Grande guerre) ne rendre vraiment justice à l’artiste aristo genevois. C’est un peu le « Journal d’un planqué », ce truc-là, il y a peu de surprises, beaucoup de snobisme, et puis, parfois, quelques bons passages. Pourtalès y est sans cesse tiraillé entre le désir d’approcher les combats (non pour se battre, mais pour y mettre son nez et sa plume sans se tremper les doigts) et son oisiveté constitutive de chauffeur automobile (Monsieur promène des officiers à longueur de journée, dîne avec Bernstein et fonde des société littéraires au milieu de la guerre, depuis un hôtel lacustre de Savoie ou un hôpital parisien confortable). Lèche-botte, parvenu, chanceux, donc. Mais quelque part je me suis reconnu dans certains traits du jeune pêcheur miraculeux (il n’avait encore rien prouvé), dans sa façon d’être à l’affût, de savoir s’entourer, de fendre les foules mais d’être quand même seul ; de traquer la matière visible, tangible, sensible, pour alimenter la mécanique de son poignet. Faire gicler les récifs, sauter les digues du réel, aller voir de ses propres yeux l’ailleurs pour y trouver le moteur. Le mouvement perpétuel. Le problème, c’est que ces carnets de guerre ne sont que l’écran de la « recherche », le témoignage au jour le jour des projets ébauchés, à peines évoqués, et pollués de surcroît par une condescendance monumentale et une mauvaise foi superbe. Les meilleurs bouts sont à la fin, alors que Pourtalès traverse le Nord dévasté par les combats, de villages lunaires en apocalypses locales. Rien n’est reconnaissable, tout est miné, retourné. Sidérant, mais tellement peu, trop peu rendu. Pourtalès n’est pas allé au bout – mais qui y va ? –, resté en rade, incapable selon son propre aveux, de faire autre chose qu’avorter ses ébauches. A peine a-t-il remis le pied en ville, décidé d’une nouvelle passion bibliophile (où l’on découvre que c’est aussi un grand pilleur), rendu visite à quelques médecins et quelques bonnes dames, réconforté Hélène, qu’il se perd en dînés, en faste, en mondanités, et en considérations médicales à l’endroit de son cher petit Joffre... Et là, les carnets valent la moitié du prix de leur papier jauni.

Je ne comprends pas où ces dernières semaines sont passées. Tu m’as écrit il y a plus de deux mois, mais quand je te relis, je me dis que tout est neuf. Le monde, ma vie, tes mots. Après avoir quitté les collines à pluie de Charmey et bouclé mon petit mandat d’apprenti éditeur, je suis descendu quelques semaines – les plus ensoleillées de l’été, forcément – dans les caves de la bibliothèque de l’Université, pour lire à haute voix la douzaine de carnets de Guy de Pourtalès. Des carnets de Guerre. Un mois de lecture payée (mon collègue vérifiant simultanément la version dactylographiée), un mois de louvoiements dans la Genève des années dix, entre Verdun et Evian, Chartres et Strasbourg, le Nord et la rue François 1er. Pas sûr, honnêtement, que cette édition (destinée à paraître en 2014, pour le centenaire de la Grande guerre) ne rendre vraiment justice à l’artiste aristo genevois. C’est un peu le « Journal d’un planqué », ce truc-là, il y a peu de surprises, beaucoup de snobisme, et puis, parfois, quelques bons passages. Pourtalès y est sans cesse tiraillé entre le désir d’approcher les combats (non pour se battre, mais pour y mettre son nez et sa plume sans se tremper les doigts) et son oisiveté constitutive de chauffeur automobile (Monsieur promène des officiers à longueur de journée, dîne avec Bernstein et fonde des société littéraires au milieu de la guerre, depuis un hôtel lacustre de Savoie ou un hôpital parisien confortable). Lèche-botte, parvenu, chanceux, donc. Mais quelque part je me suis reconnu dans certains traits du jeune pêcheur miraculeux (il n’avait encore rien prouvé), dans sa façon d’être à l’affût, de savoir s’entourer, de fendre les foules mais d’être quand même seul ; de traquer la matière visible, tangible, sensible, pour alimenter la mécanique de son poignet. Faire gicler les récifs, sauter les digues du réel, aller voir de ses propres yeux l’ailleurs pour y trouver le moteur. Le mouvement perpétuel. Le problème, c’est que ces carnets de guerre ne sont que l’écran de la « recherche », le témoignage au jour le jour des projets ébauchés, à peines évoqués, et pollués de surcroît par une condescendance monumentale et une mauvaise foi superbe. Les meilleurs bouts sont à la fin, alors que Pourtalès traverse le Nord dévasté par les combats, de villages lunaires en apocalypses locales. Rien n’est reconnaissable, tout est miné, retourné. Sidérant, mais tellement peu, trop peu rendu. Pourtalès n’est pas allé au bout – mais qui y va ? –, resté en rade, incapable selon son propre aveux, de faire autre chose qu’avorter ses ébauches. A peine a-t-il remis le pied en ville, décidé d’une nouvelle passion bibliophile (où l’on découvre que c’est aussi un grand pilleur), rendu visite à quelques médecins et quelques bonnes dames, réconforté Hélène, qu’il se perd en dînés, en faste, en mondanités, et en considérations médicales à l’endroit de son cher petit Joffre... Et là, les carnets valent la moitié du prix de leur papier jauni. Moi aussi j’ai besoin d’aller voir de mes propres yeux, c’est vrai. Besoin de m’exposer aux changements, au monde qui s’impose, besoin de subir, être contraint par le dehors de puiser au dedans. Pourquoi la littérature actuelle parle-t-elle si peu de ce que nous avons sous les yeux ? C’est ta question, celle de ta dernière lettre, et je la toise tous les jours. Popescu en a fait son moteur. Il y a mis sa manière, mais d’autres s’offrent à nous, une infinité même. Alors je fais comme Pouralès : je veux aller voir de plus près, le feu de l’action, et tous les moyens sont bons. Après, c’est une autre paire de manche. Parce que voir ce n’est pas le problème. J’ai par exemple terriblement envie de remette en route, de retrouver le goût des carnets de voyage, les cybercafés enfumés, les étoiles et le bitume, tout ce que tu sais… Voir, ce n’est pas le problème. Le problème, c’est donner.

Moi aussi j’ai besoin d’aller voir de mes propres yeux, c’est vrai. Besoin de m’exposer aux changements, au monde qui s’impose, besoin de subir, être contraint par le dehors de puiser au dedans. Pourquoi la littérature actuelle parle-t-elle si peu de ce que nous avons sous les yeux ? C’est ta question, celle de ta dernière lettre, et je la toise tous les jours. Popescu en a fait son moteur. Il y a mis sa manière, mais d’autres s’offrent à nous, une infinité même. Alors je fais comme Pouralès : je veux aller voir de plus près, le feu de l’action, et tous les moyens sont bons. Après, c’est une autre paire de manche. Parce que voir ce n’est pas le problème. J’ai par exemple terriblement envie de remette en route, de retrouver le goût des carnets de voyage, les cybercafés enfumés, les étoiles et le bitume, tout ce que tu sais… Voir, ce n’est pas le problème. Le problème, c’est donner.

En passant par Le Châble, j’ai eu une pensée brève pour le poète à peaux de phoque de Saint-Maurice, et à toute sa correspondance, que trie un type de ma volée, à Berne, dans les petits bureaux clairs des Archives littéraires suisses. J’y suis depuis le début de la semaine, dans la capitale, et pour deux mois encore. C’est pour cela que je t’écris d’ici, c’est à dire de partout, de Palézieux, de Romont, de Fribourg, de tous les points qui complètent l’espace parce que le train file et que je n’arrête pas de t’écrire. L’autre jour, donc, aux ALS, ce collègue m’a montré des lettres de Jean-Pierre Monnier adressées à Chappaz, qui manquaient à la correspondance pas-encore-complète des deux écrivains. Le buste de Borgeaud lorgnait par dessus notre épaule. Et puis j’ai vu, sur d’autres tas disposés le long de la table, d’autres noms. Il y avait le tien, ton nom de mercenaire, de jeune romancier d’alors, irrévérencieux et varappeur à ta manière. Ton nom de vieux fouteur qui fait froncer, sourire ou soulever des colères noires dans notre jolie galerie de curiosité.

En passant par Le Châble, j’ai eu une pensée brève pour le poète à peaux de phoque de Saint-Maurice, et à toute sa correspondance, que trie un type de ma volée, à Berne, dans les petits bureaux clairs des Archives littéraires suisses. J’y suis depuis le début de la semaine, dans la capitale, et pour deux mois encore. C’est pour cela que je t’écris d’ici, c’est à dire de partout, de Palézieux, de Romont, de Fribourg, de tous les points qui complètent l’espace parce que le train file et que je n’arrête pas de t’écrire. L’autre jour, donc, aux ALS, ce collègue m’a montré des lettres de Jean-Pierre Monnier adressées à Chappaz, qui manquaient à la correspondance pas-encore-complète des deux écrivains. Le buste de Borgeaud lorgnait par dessus notre épaule. Et puis j’ai vu, sur d’autres tas disposés le long de la table, d’autres noms. Il y avait le tien, ton nom de mercenaire, de jeune romancier d’alors, irrévérencieux et varappeur à ta manière. Ton nom de vieux fouteur qui fait froncer, sourire ou soulever des colères noires dans notre jolie galerie de curiosité. Moi, on m’a mis au travail sur Roland Donzé. Un collègue de Walzer à l’Université de Berne, linguiste, logicien, grammairien, qui, à l’âge de la retraite, a entrepris d’écrire et de publier sa saga biennoise – dialogique au possible – de l’après krach boursier. Un véritable fantôme des « lettres romandes », pour le coup, ce Donzé : jurassien exilé dans la capitale qui a publié, dans une presque parfaite indifférence, ses cinq romans entre soixante-cinq et huitante-cinq ans ; édité à la sauvette par Claude Frochaux à l’Age d’Homme ; ignoré de tous, sauf de Walzer et de ..quelques autres. Probablement un cas unique.