Celui qui libère deux places en se levant dans l'autobus / Celle qui se peint les ongles à la laque de carosse noire / Ceux qui portent des luettes de bois au goûter des voyeurs / Celui qui ne croit qu'à ce qu'il boit / Cellequi réclame des preuves de ton amour qu'elle puisse déposer à sa banque / Ceux qui jouent au bugle sur la terrasse ventée / Celui qui enfreint le dressing code en se présentant nu à son enterrement /Celle dont le caraco vert Véronèse jure avec sa tenue de veuve éplorée / Ceux qui donnent le ton au club de karaoké que réprouve le public bantou pour son tour olé olé / Celui qui a toujours eu l'air d'un colonbelge quoiqu'il en eût /Celle qui chope un coup de froid dansla chapelle ardente/ Ceux qui n'ont de cesse d'imiter le grand nombre en se proclamant uniques au monde /Celui qui entonne un cantique protestant au dam de ses confrères Hell'sAngels / Celle qui pose un emplâtre sur ta jambe de bois et t'offre un yukulele pour la bercer / Ceux qui ont une opinon de rechange au cas où leurs pneus crèveraient / Celui qui remonte le moral de sa soeur par sa face ensoleillée / Celle qui agace un peu ses collègues du McDo avec ses façons de revisiter l'ontologie conceptuelle niveau chicken nuggets / Ceux qui froncent le sourcil en levant le petit doigt qui sait tout / Celui qui se passe des rires enregistrés quand il se rase /Celle qui a tâté du gang bang avant de revenir au point de croix / Ceux qui déconnent sans détoner / Celui qui pense et donc suit l'exemple du sergent Descartes qu'on dit un as de la boussole / Celle qui a passé Noël dans un placard au motif qu'elle avait agacé ses neveux rockers tolérants mais sans plus / Ceux qui n'admettent que les contradicteurs qui pensent comme eux / Celui qui éventre son piano en quête de l'esprit de Beethoven / Celle qui rompt le pacte de non-agression avec sa voisine corbeau à langue de vipère et bave de crapaud / Ceux qui se promettent d'être meilleurs en 2013 qu'en 2012 en rappelant à leurs amis de Facebook que l'homme est perfectible et d'autant plus que la femme suit avec la trousse de secours, etc.

Celui qui libère deux places en se levant dans l'autobus / Celle qui se peint les ongles à la laque de carosse noire / Ceux qui portent des luettes de bois au goûter des voyeurs / Celui qui ne croit qu'à ce qu'il boit / Cellequi réclame des preuves de ton amour qu'elle puisse déposer à sa banque / Ceux qui jouent au bugle sur la terrasse ventée / Celui qui enfreint le dressing code en se présentant nu à son enterrement /Celle dont le caraco vert Véronèse jure avec sa tenue de veuve éplorée / Ceux qui donnent le ton au club de karaoké que réprouve le public bantou pour son tour olé olé / Celui qui a toujours eu l'air d'un colonbelge quoiqu'il en eût /Celle qui chope un coup de froid dansla chapelle ardente/ Ceux qui n'ont de cesse d'imiter le grand nombre en se proclamant uniques au monde /Celui qui entonne un cantique protestant au dam de ses confrères Hell'sAngels / Celle qui pose un emplâtre sur ta jambe de bois et t'offre un yukulele pour la bercer / Ceux qui ont une opinon de rechange au cas où leurs pneus crèveraient / Celui qui remonte le moral de sa soeur par sa face ensoleillée / Celle qui agace un peu ses collègues du McDo avec ses façons de revisiter l'ontologie conceptuelle niveau chicken nuggets / Ceux qui froncent le sourcil en levant le petit doigt qui sait tout / Celui qui se passe des rires enregistrés quand il se rase /Celle qui a tâté du gang bang avant de revenir au point de croix / Ceux qui déconnent sans détoner / Celui qui pense et donc suit l'exemple du sergent Descartes qu'on dit un as de la boussole / Celle qui a passé Noël dans un placard au motif qu'elle avait agacé ses neveux rockers tolérants mais sans plus / Ceux qui n'admettent que les contradicteurs qui pensent comme eux / Celui qui éventre son piano en quête de l'esprit de Beethoven / Celle qui rompt le pacte de non-agression avec sa voisine corbeau à langue de vipère et bave de crapaud / Ceux qui se promettent d'être meilleurs en 2013 qu'en 2012 en rappelant à leurs amis de Facebook que l'homme est perfectible et d'autant plus que la femme suit avec la trousse de secours, etc.

Livre - Page 115

-

Ceux qui détonent

-

Pensées d'hiver

Notes de l'isba (16)

De l'infinie Personne. - J'use du nom de Dieu par commodité, au risque de ne pas être compris. Cela m'est égal. C'est parfois dans l'esprit de Goethe ou de Voltaire que je pense Dieu, et d'aucuns me taxent alors de déiste ou de théosophe, mais déjà je leur ai échappé en pensant au Dieu de ma mère ou de mes aïeules Agathe et Louise, ou de Pascal ou de Montaigne. Du coup certains me reprocheront de tout mélanger en fourrant Montaigne et Pascal dans le même sac, mais déjà je me retrouve dans l'esprit philosophique du juif russe Chestov ou de la juive française Simone Weil campant tous deux sur le parvis de l'église, auxquels j'associe naturellement les cathos américaines Flannery O'Connor et Annie Dillard, le catholique royaliste Gustave Thibon et le catholique mimétiste René Girard. Telle étant ma façon de toupiller dans l'esprit de cette Personne infinie que je reconnais sous le nom de Dieu.

Du travail. - Héraclite écrivait à peu près que la parole (l'intelligence du monde) qui s'augmente elle-même est le propre de l'homme, et tel aussi le propre d'une forme de travail qu'on ne peut plus interromprr quand on en a goûté le plaisir et l'inérêt. Or ce qui me passionne réellement découle de la métamorphose, après l'avoir produite. Ainsi tout faire pour que le connaître aboutisse au faire, et vice versa. Car faire donne un Sens à l'exercice des sens, le travail devenant orchestration sensible qui transforme ce qui disparaît en ce qui continue.

De l'inattention. - Le manque d'attention fait qu'on se détache des gens, tout simplement comme ça, faute d'amour ou faute de simples égards, faute d'intérêt ou faute de présence. Comme il n'y a plus personne on s'en va...

Amor sui. - On s'exaspère à la longue de subir sans cesse cet obsédant regard de chien répétant à l'envi son "et moi ?". Et bien pire: que cet "et moi ?" de chien devienne le fait de chacun, qui refuse au monde tout autre intérêt que son pauvre soi, alors que seul le monde est intéressant au contraire de cet "et moi ?" qu'on a tous en soi...

Images: l'isba d'été en hiver...

Images: l'isba d'été en hiver... -

Ceux qui relativisent

Celui qui se rappelle que la notion d'absolu est fort variable selon les siècles, les localités et les vacations singulières de chacun (du postier diligent, de la lingère accorte, du métaphysicien besicleux ou de la diva sourcilleuse) et plus encore selon les langues dans lesquelles le concept n'est parfois que suggéré par idéogramme ou parfois au contraire affirmé à la massue argumentative, ou psalmodié dans les fumeroles cultuelles - ou carrément absent si ça se trouve et ça se trouve / Celle qui affirme en tirant sur sa Vogue menthol que tout a toujours été comme ça et qu'il n'y a donc pas à s'étonner poil au nez / Ceux que le seul esprit de relativisme insupporte même s'ils le ressentent relativement à une idéologie absolutiste relativement obsolète au jour d'aujourd'hui où la Chine nombreuse et l'Inde en mouvement induisent une nouvelle acception de la relativité anthropologique / Celui qui vitupère tout ce qui aplatit et affadit / Celle qui se vexe de cela que ses cousines puritaines de Carinthie ramènent ses évocations d'extases sexuelles (le beau Mario) à de petites secousses / Ceux qui ne supportent aucun enthousiasme relatif à des expériences qui leur échappent genre saut à l'élastique avec Bashung ou tonnerre d'applaudissmeents à la Scala quand ta maîtresse italienne soprano colorature réussit son contre-ut / Celui qui proclame qu'il s'est comporté en trou du cul absolu au dam du pointilleux Marcello qui le ramène doucement au rang de moniteur d'auto-école juste un peu chiant / Celle qui s'entend à minimiser les exploits sexuels de Rocco Siffredi qui se vantait hier encore sur le téléski de Cortina d'Ampezzo / Ceux qui relativisent leurs prouesses au Trivial Pursuit en attendant qu'on les démente /Celui qui serait un Nobel de physique en puissance s'il achevait enfin sa révision de la théorie des cordes au lieu de céder à son penchant pour l'Akvavit / Celle qu'on dit relativement imbuvable en hésitant cependant / Ceux qui affirment au total une conviction relativement absolue quelque part - on peut dire ça comme ça, etc. -

Mémoire de Noël

A La Désirade, ce 24 décembre 2012. – Je suis retombé ce matin sur ces notes d’il y a plus de trente ans, de mes carnets de l’époque :

La maison de mon enfance avait une bouche, des yeux, un chapeau. En hiver, quand elle se les gelait, elle en fumait une.

°°°

Noël en famille, ce sera toujours pour moi le retour à la maison chrétienne de mes parents. Au coeur de la nuit, c'est le foyer dont la douce chaleur rayonne dès qu'on a passé la porte. Puis c'est l'odeur du sapin qui nous évoque tant d'autres veillées, et nous nous retrouvons là comme hors du temps. Chacun se sent tout bienveillant. Nous chantons les hymnes de la promesse immémoriale. Nous nous disons sous cape: c'est entendu, nous serons meilleurs, enfin nous ferons notre possible. Nos pensées s'élèvent plus sereines et comme parfumées; et nous aimerions nous dire quelque chose, mais nous nous taisons. (25 décembre 1974)

°°°

C'étaient de vieilles cartes postales dans un grenier. Des mains inconnues les avaient écrites. L'une d'entre elles disait: “Je ne vous oublie pas”.

°°°

Or voici qu’hier, dans la maison de notre enfance, tant d’années après la mort de nos parents, les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits enfants de ceux-là ont perpétué à leur façon le rite ancien, quitte à esquinter la moindre les sempiternels chants de Noël. Si la ferveur candide et la stricte observance des formes n’y est plus, l’esprit demeure et j’ai été touché par la joie commune retrouvée autour du dernier tout petit, les yeux bien brillants comme les nôtres à son âge et comme ceux hier de notre vénérable arrière-grand-tante, bonnement aux anges. Il y a de plus en plus de gens, dans nos sociétés d’abondance inégalitaire, que la période des fêtes pousse à la déprime. Tel n’a pas été notre cas, si j’excepte pour ma part quelques années noires. Mais Noël reste le moment privilégié de ces retrouvailles et de ces signes – de ce reste de chaleur dans le froid du monde. Or je tiens à la faire rayonner, cette calorie bonne, en ce Noël selon nos dates.

°°°

Donc : Joyeux Noël à toutes et à tous qui passez et laissez ici, de loin en loin, un prénom, un sourire ou un pied de nez. Joyeuses fêtes et très belle et bonne année 2013, avec tous les Bonus possibles

A La Désirade, ce 24 décembre 2012. – Je suis retombé ce matin sur ces notes d’il y a plus de trente ans, de mes carnets de l’époque :

La maison de mon enfance avait une bouche, des yeux, un chapeau. En hiver, quand elle se les gelait, elle en fumait une.

°°°

Noël en famille, ce sera toujours pour moi le retour à la maison chrétienne de mes parents. Au coeur de la nuit, c'est le foyer dont la douce chaleur rayonne dès qu'on a passé la porte. Puis c'est l'odeur du sapin qui nous évoque tant d'autres veillées, et nous nous retrouvons là comme hors du temps. Chacun se sent tout bienveillant. Nous chantons les hymnes de la promesse immémoriale. Nous nous disons sous cape: c'est entendu, nous serons meilleurs, enfin nous ferons notre possible. Nos pensées s'élèvent plus sereines et comme parfumées; et nous aimerions nous dire quelque chose, mais nous nous taisons. (25 décembre 1974)

°°°

C'étaient de vieilles cartes postales dans un grenier. Des mains inconnues les avaient écrites. L'une d'entre elles disait: “Je ne vous oublie pas”.

°°°

Or voici qu’hier, dans la maison de notre enfance, tant d’années après la mort de nos parents, les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits enfants de ceux-là ont perpétué à leur façon le rite ancien, quitte à esquinter la moindre les sempiternels chants de Noël. Si la ferveur candide et la stricte observance des formes n’y est plus, l’esprit demeure et j’ai été touché par la joie commune retrouvée autour du dernier tout petit, les yeux bien brillants comme les nôtres à son âge et comme ceux hier de notre vénérable arrière-grand-tante, bonnement aux anges. Il y a de plus en plus de gens, dans nos sociétés d’abondance inégalitaire, que la période des fêtes pousse à la déprime. Tel n’a pas été notre cas, si j’excepte pour ma part quelques années noires. Mais Noël reste le moment privilégié de ces retrouvailles et de ces signes – de ce reste de chaleur dans le froid du monde. Or je tiens à la faire rayonner, cette calorie bonne, en ce Noël selon nos dates.

°°°

Donc : Joyeux Noël à toutes et à tous qui passez et laissez ici, de loin en loin, un prénom, un sourire ou un pied de nez. Joyeuses fêtes et très belle et bonne année 2013, avec tous les Bonus possibles

-

Ceux qui fêtent Noël

Celui qui aime l'odeur du sapin et des bougies et adresse ses bons voeux à toutes ses amies et tous ses amis-pour-la-vie de Facebook / Celle qui a conservé précieusement les santons de Colette Massard / Ceux qui ont fait la crèche dans un coin du squat / Celui qui apprécie le côté rituel des rites / Celle qui récuse toute sanctification du dominant et préfère donc le couple âne et boeuf honorés par les rois du monde / Ceux qui trouvent du charme au bricolage mythique de la Nativité tout de même plus avenant que le culte de Mithra / Celui qui reçoit chaque année un pyjama de pilou de sa mère-grand et s'en réjouit / Celle qui se défie de la méchanceté des Gentils et s'en remet ce soir à Dolly Parton déguisée en Santa Claus / Ceux qui visionnent Le Père Noël est une ordure pour manifester clairement qu'ils ne sont pas dupes ah ça c'est sûr / Celui qui a toujours aimé fêter Noël en famille à la maison ou au squat ou au front ou hors-saison / Celle qui a fait un berger à la Noël de la paroisse des Bleuets où son Ken Barbie a fait Jésus / Ceux qu'insupporte cette mise en scène paupériste de la naissance biologique d'un dieu semi-humain clairement voué à l'insolvabilité voire à la cloche / Celui qui nie l'historicité du massacre des innocents survenu cette même nuit mais que les croyants occultent volontiers eux aussi pour des raisons de confort moral / Celle qui collectionne les repros de Nativités picturales dont certaines appartiennent à des musées reconnus / Ceux qui affectionnent les Noëls latinos / Celui qui prétend que le récit des rois mages est empruntée à la tradition perse sinon aux Mille et une nuit / Celle qui trouve son bambin de sept mois aussi flippant que l'enfant-là sinon plus / Ceux qui vomissent le père Noël au motif que sa fonctionnalité marchande contrevient au pur idéal chrétien tout à fait désintéressé n'est-il pas ? / Celui qui ne souscrit même plus au persiflage de Scutenaire affirmant que l'existence des croyants prouve l'inexistence de Dieu vu que plus rien n'est à prouver dans ces eaux-là / Celle qui se dit de moins en moins croyante et se comporte de plus en plus en chrétienne au risque de déplaire à son directeur de conscience à cela près qu'elle n'en a pas / Ceux qui font l'amour à Noël en se basant sur l'Evangile dont rien de la Lettre ne l'interdit ni de l'Esprit encore moins alors bon Noël les enfants, etc.

Celui qui aime l'odeur du sapin et des bougies et adresse ses bons voeux à toutes ses amies et tous ses amis-pour-la-vie de Facebook / Celle qui a conservé précieusement les santons de Colette Massard / Ceux qui ont fait la crèche dans un coin du squat / Celui qui apprécie le côté rituel des rites / Celle qui récuse toute sanctification du dominant et préfère donc le couple âne et boeuf honorés par les rois du monde / Ceux qui trouvent du charme au bricolage mythique de la Nativité tout de même plus avenant que le culte de Mithra / Celui qui reçoit chaque année un pyjama de pilou de sa mère-grand et s'en réjouit / Celle qui se défie de la méchanceté des Gentils et s'en remet ce soir à Dolly Parton déguisée en Santa Claus / Ceux qui visionnent Le Père Noël est une ordure pour manifester clairement qu'ils ne sont pas dupes ah ça c'est sûr / Celui qui a toujours aimé fêter Noël en famille à la maison ou au squat ou au front ou hors-saison / Celle qui a fait un berger à la Noël de la paroisse des Bleuets où son Ken Barbie a fait Jésus / Ceux qu'insupporte cette mise en scène paupériste de la naissance biologique d'un dieu semi-humain clairement voué à l'insolvabilité voire à la cloche / Celui qui nie l'historicité du massacre des innocents survenu cette même nuit mais que les croyants occultent volontiers eux aussi pour des raisons de confort moral / Celle qui collectionne les repros de Nativités picturales dont certaines appartiennent à des musées reconnus / Ceux qui affectionnent les Noëls latinos / Celui qui prétend que le récit des rois mages est empruntée à la tradition perse sinon aux Mille et une nuit / Celle qui trouve son bambin de sept mois aussi flippant que l'enfant-là sinon plus / Ceux qui vomissent le père Noël au motif que sa fonctionnalité marchande contrevient au pur idéal chrétien tout à fait désintéressé n'est-il pas ? / Celui qui ne souscrit même plus au persiflage de Scutenaire affirmant que l'existence des croyants prouve l'inexistence de Dieu vu que plus rien n'est à prouver dans ces eaux-là / Celle qui se dit de moins en moins croyante et se comporte de plus en plus en chrétienne au risque de déplaire à son directeur de conscience à cela près qu'elle n'en a pas / Ceux qui font l'amour à Noël en se basant sur l'Evangile dont rien de la Lettre ne l'interdit ni de l'Esprit encore moins alors bon Noël les enfants, etc. -

Le mensonge des enfants

Mon film de Noël: Jagten - La Chasse, de Thomas Vinterberg.

C'est un film sérieux et bienfaisant, violent mais nécessaire, que Jagten de Thomas Vinterberg, dont les séquences les plus fortes se passent au soir de Noël, quelque part dans un bled de la province danoise.

C'est là qu'un mois plus tôt Lucas, beau type dans la quarantaine, séparé de sa femme et que son fils Marcus aimerait rejoindre, se fait accuser par une petite fille de lui avoir fait "des choses" dans le jardin d'enfants où il fonctionne momentanément après avoir perdu son poste d'enseignant. Type même du bon lascar (trop bon lui reprochera un de ses amis) prêt à se jeter à l'eau pour sauver un pote en train de se noyer (première séquence), adoré de ses mouflets garçons qu'il torche et douche, Lucas raccompagne volontiers la petite Katia, fille de son meilleur ami Theo, en compagnie de son chien Fanny qu'elle adore.

Or voici que, déstabilisée par les querelles assez carabinées qui opposent ses parents, non moins qu'intriguée par les drôles de photos que son frère ado et ses copains se passent en gloussant (on en voit juste une verge érigée en passant), la petite, en outre blessée par la fin de non-recevoir que lui donne Lucas à un billet doux qu'elle lui a adressé, qu'elle accompagne d'un baiser volé sur la bouche, se prostre, se bute et se met à le conspuer auprès de Grethe, la directrice de la maternelle, femme seule dans la cinquantaine, qui prend immédiatement les choses en mains, convoque un psy, alerte les parents, leur distribue une brochure sur les effets secondaires des sévices sexuels (vomissements, cauchemars et tout le tremblement) de sorte que trois jours après les témoignages affluent, qui chargent abominablement le supposé "pervers".

Dans cet entourage provincial plutôt convivial où tous ses connaissent (Lucas est partie intégrante du groupe très soudé des chasseurs de la région), la rumeur enflée par les témoignages des enfants, réputés ne pas mentir, cristallise la crainte et le rejet du prétendu pédophile. Son ami Theo est le premier à chasser Lucas de chez lui, alors même que sa fille commence à se rétracter, puis c'est la curée, à deux exception près: son fils Marcus, qui refuse de croire à la culpabilité de son père, et le parrain de celui-là, convaincu que ces accusations sont sans fondements. Après l'arrestation de Lucas, le juge parvient vite aux mêmes conclusions, ayant constaté que tous les enfants évoquent une même cave de la maison de Lucas, dans laquelle il les aurait entraînés pour faire "des choses", alors que ladite cave n'est que le produit de l'imagination d'un d'eux, relayé par les parents scandalisés et répété par les petits camarades de Katia.

Relâché et blanchi par la justice, Lucas n'est pas tout à fait au bout de ses peines. Autant la rumeur infâme a eu de facilité à convaincre la majorité des gens, tous braves évidemment, autant la vérité de Lucas, révélant le mensonge des enfants, dérange certains qui vont s'en prendre, anonymement, à la créature innocente par excellence qu'est la chienne Fanny. Brisé par la douleur, Lucas décide enfin de réagir et de faire valoir ses droits, d'abord au magasin où il casse la figure d'un boucher qui refuse de le servir, puis en se pointant, le visage encore tuméfié mais en costume de "dimanche", à l'office de Noël où les enfants de la garderie viennent chanter la Nativité. Et c'est là que tout bascule enfin alors que Lucas, encore bouleversé par tant d'hypocrisie diluée ici dans les chants lénifiants, agresse son ami Theo devant toute la communauté en le défiant de voir aucune saleté dans son regard.

Marqué par le leitmotiv de la chasse, Jagten rappelle évidement la chasse à l'homo dans Scènes de chasse en Bavière de Fleischmann, dans un contexte psychologique et social évidement tout différent. La tonalité du film, en outre, est plus douce et plus sereine que celle du remarquable Festen, du même Vinterberg, qui impliquait également le secret de famille d'un abus sexuel, effectivement commis cette fois-là. En l'occurrence, le thème majeur de La Chasse n'est pas la pédophilie mais le mensonge des enfants, dont le constat n'appelle à aucune généralisation pour autant. Le tact remarquable de Vinterberg se module par les variations de comportement de la petite Klara, dont l'aspect angélique ne masque pas un démon mais n'exclut pas les angoisses et les désirs secrets auxquels les adultes refusent de prêter attention, leur préférant l'image illusoire de l'enfant idéalisé par les temps qui courent.

Sans effet stylistiques, plus limpide que le filmage de Festen influencé par les principes de Dogma (cette tendance à casser le statisme des grosses caméras au profit des nouvelles techniques "à l'épaule"), ce film aborde un thème délicat avec une sensibilité et un naturel servis par des acteurs admirablement présents et convaincants, à commencer par l'acteur "star" Mads Mikkelsen, gratifé d'un prix d'interprétation à Cannes 2012.) Le thème de la chasse et les élisions de la narration (qui laissent à supposer des cicatrices à vifs et des ressentiments persistants) contredisent finalement le happy end apparent, puisque la vie contenue avec la transmission, à son fils, du fusil de Lucas...

Mon film de Noël: Jagten - La Chasse, de Thomas Vinterberg.

C'est un film sérieux et bienfaisant, violent mais nécessaire, que Jagten de Thomas Vinterberg, dont les séquences les plus fortes se passent au soir de Noël, quelque part dans un bled de la province danoise.

C'est là qu'un mois plus tôt Lucas, beau type dans la quarantaine, séparé de sa femme et que son fils Marcus aimerait rejoindre, se fait accuser par une petite fille de lui avoir fait "des choses" dans le jardin d'enfants où il fonctionne momentanément après avoir perdu son poste d'enseignant. Type même du bon lascar (trop bon lui reprochera un de ses amis) prêt à se jeter à l'eau pour sauver un pote en train de se noyer (première séquence), adoré de ses mouflets garçons qu'il torche et douche, Lucas raccompagne volontiers la petite Katia, fille de son meilleur ami Theo, en compagnie de son chien Fanny qu'elle adore.

Or voici que, déstabilisée par les querelles assez carabinées qui opposent ses parents, non moins qu'intriguée par les drôles de photos que son frère ado et ses copains se passent en gloussant (on en voit juste une verge érigée en passant), la petite, en outre blessée par la fin de non-recevoir que lui donne Lucas à un billet doux qu'elle lui a adressé, qu'elle accompagne d'un baiser volé sur la bouche, se prostre, se bute et se met à le conspuer auprès de Grethe, la directrice de la maternelle, femme seule dans la cinquantaine, qui prend immédiatement les choses en mains, convoque un psy, alerte les parents, leur distribue une brochure sur les effets secondaires des sévices sexuels (vomissements, cauchemars et tout le tremblement) de sorte que trois jours après les témoignages affluent, qui chargent abominablement le supposé "pervers".

Dans cet entourage provincial plutôt convivial où tous ses connaissent (Lucas est partie intégrante du groupe très soudé des chasseurs de la région), la rumeur enflée par les témoignages des enfants, réputés ne pas mentir, cristallise la crainte et le rejet du prétendu pédophile. Son ami Theo est le premier à chasser Lucas de chez lui, alors même que sa fille commence à se rétracter, puis c'est la curée, à deux exception près: son fils Marcus, qui refuse de croire à la culpabilité de son père, et le parrain de celui-là, convaincu que ces accusations sont sans fondements. Après l'arrestation de Lucas, le juge parvient vite aux mêmes conclusions, ayant constaté que tous les enfants évoquent une même cave de la maison de Lucas, dans laquelle il les aurait entraînés pour faire "des choses", alors que ladite cave n'est que le produit de l'imagination d'un d'eux, relayé par les parents scandalisés et répété par les petits camarades de Katia.

Relâché et blanchi par la justice, Lucas n'est pas tout à fait au bout de ses peines. Autant la rumeur infâme a eu de facilité à convaincre la majorité des gens, tous braves évidemment, autant la vérité de Lucas, révélant le mensonge des enfants, dérange certains qui vont s'en prendre, anonymement, à la créature innocente par excellence qu'est la chienne Fanny. Brisé par la douleur, Lucas décide enfin de réagir et de faire valoir ses droits, d'abord au magasin où il casse la figure d'un boucher qui refuse de le servir, puis en se pointant, le visage encore tuméfié mais en costume de "dimanche", à l'office de Noël où les enfants de la garderie viennent chanter la Nativité. Et c'est là que tout bascule enfin alors que Lucas, encore bouleversé par tant d'hypocrisie diluée ici dans les chants lénifiants, agresse son ami Theo devant toute la communauté en le défiant de voir aucune saleté dans son regard.

Marqué par le leitmotiv de la chasse, Jagten rappelle évidement la chasse à l'homo dans Scènes de chasse en Bavière de Fleischmann, dans un contexte psychologique et social évidement tout différent. La tonalité du film, en outre, est plus douce et plus sereine que celle du remarquable Festen, du même Vinterberg, qui impliquait également le secret de famille d'un abus sexuel, effectivement commis cette fois-là. En l'occurrence, le thème majeur de La Chasse n'est pas la pédophilie mais le mensonge des enfants, dont le constat n'appelle à aucune généralisation pour autant. Le tact remarquable de Vinterberg se module par les variations de comportement de la petite Klara, dont l'aspect angélique ne masque pas un démon mais n'exclut pas les angoisses et les désirs secrets auxquels les adultes refusent de prêter attention, leur préférant l'image illusoire de l'enfant idéalisé par les temps qui courent.

Sans effet stylistiques, plus limpide que le filmage de Festen influencé par les principes de Dogma (cette tendance à casser le statisme des grosses caméras au profit des nouvelles techniques "à l'épaule"), ce film aborde un thème délicat avec une sensibilité et un naturel servis par des acteurs admirablement présents et convaincants, à commencer par l'acteur "star" Mads Mikkelsen, gratifé d'un prix d'interprétation à Cannes 2012.) Le thème de la chasse et les élisions de la narration (qui laissent à supposer des cicatrices à vifs et des ressentiments persistants) contredisent finalement le happy end apparent, puisque la vie contenue avec la transmission, à son fils, du fusil de Lucas...

-

Ceux qui régressent

Celui qui couche avec son arme / Celle qui fait canon blanc dans le salon aux peluches / Ceux qui exigent des milices armées dans les jardins d'enfants / Celui qui salue le drapeau avant de monter dans sa limo dont le Seigneur est le copilote de son chauffeur Alfie / Celle qui a toujours rêvé d'un père impossible / Ceux qui estiment qu'il n'est que de bonne guerre face aux basanés / Celui qui flaire l'odeur de barbarie dans le loft de la collectionneuse d'armes de style / Celle qui est prête à tuer pour l'honneur des Seniors du condominium / Ceux qui reprendront la chasse aux vieux à la sortie de la disco / Celui qui estime qu'un Parabellum n'est pas de trop pour affirmer sa liberté citoyenne / Celle qui accuse son cousin pacifiste de porter entre ses jambes l'arme virtuelle du viol / Ceux qui affirment qu'une petite fille de 7 ans qui prétend avoir vu l'éminence du Cardinal en érection ne peut qu'être une hérétique tentée par l'Islam comme son père l'écrivain / Celui qui propose un lâcher de détenus assorti d'une bonne chasse à courre / Celle qui reproche à son ex de n'avoir pas tiré quand il fallait et où il fallait / Ceux qui affirment qu'un Américain rétif au port d'armes est forcément un déviant ou un impuissant à neutraliser / Celui qui s'explose (selon son expression) au coup de feu en cuisine / Celle qui préfère tirer sur les ambulances que sur les corbillards au motif que les morts ne peuvent se défendre / Ceux qui ont un passeport rouge à croix blanche qui leur vaut le droit constitutionnel de détenir un flingue dans leur cellier ou leur grenier c'est au choix mais la liberté de tuer son voisin étranger ne leur sera donnée que par un tiers gradé en cas de conflit certifié par les médias informés / Celui qui reste désarmé devant toute forme d'agression inappropriée aux termes du Traité de Versailles et d'autres papiers signés à l'époque et encore valables au jour d'aujourd'hui puisque c'est écrit, etc.

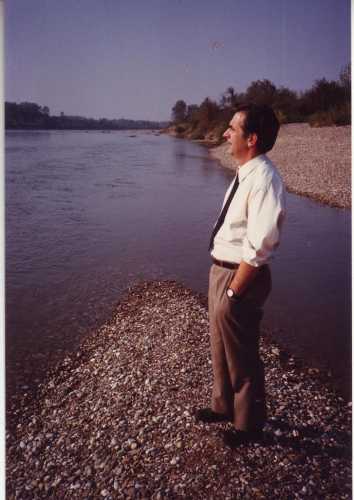

Image: Pierre Omcikous

Celui qui couche avec son arme / Celle qui fait canon blanc dans le salon aux peluches / Ceux qui exigent des milices armées dans les jardins d'enfants / Celui qui salue le drapeau avant de monter dans sa limo dont le Seigneur est le copilote de son chauffeur Alfie / Celle qui a toujours rêvé d'un père impossible / Ceux qui estiment qu'il n'est que de bonne guerre face aux basanés / Celui qui flaire l'odeur de barbarie dans le loft de la collectionneuse d'armes de style / Celle qui est prête à tuer pour l'honneur des Seniors du condominium / Ceux qui reprendront la chasse aux vieux à la sortie de la disco / Celui qui estime qu'un Parabellum n'est pas de trop pour affirmer sa liberté citoyenne / Celle qui accuse son cousin pacifiste de porter entre ses jambes l'arme virtuelle du viol / Ceux qui affirment qu'une petite fille de 7 ans qui prétend avoir vu l'éminence du Cardinal en érection ne peut qu'être une hérétique tentée par l'Islam comme son père l'écrivain / Celui qui propose un lâcher de détenus assorti d'une bonne chasse à courre / Celle qui reproche à son ex de n'avoir pas tiré quand il fallait et où il fallait / Ceux qui affirment qu'un Américain rétif au port d'armes est forcément un déviant ou un impuissant à neutraliser / Celui qui s'explose (selon son expression) au coup de feu en cuisine / Celle qui préfère tirer sur les ambulances que sur les corbillards au motif que les morts ne peuvent se défendre / Ceux qui ont un passeport rouge à croix blanche qui leur vaut le droit constitutionnel de détenir un flingue dans leur cellier ou leur grenier c'est au choix mais la liberté de tuer son voisin étranger ne leur sera donnée que par un tiers gradé en cas de conflit certifié par les médias informés / Celui qui reste désarmé devant toute forme d'agression inappropriée aux termes du Traité de Versailles et d'autres papiers signés à l'époque et encore valables au jour d'aujourd'hui puisque c'est écrit, etc.

Image: Pierre Omcikous

-

Ceux qui se retrouvent

Celui qui retrouve par Internet l'ami allemand de son adolescence perdu de vue depuis quarante ans /Celle qui retrouve les lunettes que son père portait la veille de son AVC / Ceux qui s'étaient perdus de vue et se retrouvent sur la même page des avis mortuaires / Celui qui fêtera Noël seul avec des photos aux couleurs délavées / Celle qui ne s'y retrouve pas en se remettant avec Philidor cousu d'enfant / Ceux qui se sont revus dans la rue mais n'ont pas donné suite / Celui qui sait que le Temps retrouvé à été écrit avant la suite de la Recherche / Celle qui retrouve son neveu Paulo dans un container mais en vie heureusement comme quoi y a un Dieu pour les camés / Ceux qui se retrouvent à la case placard / Celui qui dit à la Dame en noir qu'il la retrouvera plus tard ou peut-être même un peu après si cela lui sied / Celle qui se retrouve nue sans l'avoir cherché mais pas tout à fait par hasard /Ceux qui ne se retrouvent pas dans le brouillard faute de se chercher / Celui qui se retrouve sur le brèche où il fait une touche / Celle qui se perd en conjectures et se retrouve en espérance / Ceux qui se promettent de se retrouver au ciel en espérant qu'il y soit encore / Celui qui se retrouve gros-jean comme devant sur le siège de derrière / Celle qui va retrouver sa mère qu'on lui a dit aux abois sans soif / Ceux qui se les roulent dans le carré des officiers ronds / Celui qui considère son fils Rodgère comme un retour sur investissement / Celle qui recouvre ses esprits en faisant tourner la table du jardin appareillée à cet effet / Ceux qui sont sortis de leurs gonds sans prendre la porte / Celui qui revient à L'Île au Trésor sans se rappeler comment ça finit / Celle qui vit intensément cette fin du monde du 2 décembre 2012 en se réjouissant de retrouver demain sa mère grabataire pour lui souhaiter bonne continuation / Ceux qui savent qu'il y a une vie après la fin du monde mais pas forcément celle qu'on croit, etc.

Peinture: Edvard Munch.

-

Que du bonheur !

L'accueil des tuiles de l'existence a suscité à travers les siècles, de Job à Pollyanna, des réactions compulsives diverses dont cette expression globalement positive a coïncidé avec l'avènement des lendemains qui déchantent. Ainsi ce qu'on a dit la grande déprime des militants fut-elle symboliquement ou pharmaceutiquement palliée par le recours à toutes les formes de consolations physiques (genre footing, trampoline sur la colline, zumba ou guziguzi dans le jacuzzi), métapsychiques (genre New Age) ou biochimiques (Prozac ou Valium) pour aboutir à l'expression même du fantasme de bien-être généralisé assortie d'un soupir de satisfaction moite.

L'accueil des tuiles de l'existence a suscité à travers les siècles, de Job à Pollyanna, des réactions compulsives diverses dont cette expression globalement positive a coïncidé avec l'avènement des lendemains qui déchantent. Ainsi ce qu'on a dit la grande déprime des militants fut-elle symboliquement ou pharmaceutiquement palliée par le recours à toutes les formes de consolations physiques (genre footing, trampoline sur la colline, zumba ou guziguzi dans le jacuzzi), métapsychiques (genre New Age) ou biochimiques (Prozac ou Valium) pour aboutir à l'expression même du fantasme de bien-être généralisé assortie d'un soupir de satisfaction moite. Image: Philip Seelen

-

Ceux qui gèrent le stress

Celui qui file du Prozac à sa tortue hyperactive / Celle qui se répète "que du bonheur !" après avoir été virée de chez Ernst & Young où elle ne faisait que se stresser à faire du blé / Ceux qui font avec et même sans / Celui qui trouve consolation à lire Rousseau dans son fauteuil Voltaire / Celle qui donne la pièce à la mendiante roumaine en lui rappelant que là-haut les derniers seront les premiers ça c'est garanti sans facture / Ceux qui savent de source sûre que la grande réaction de stress (genre colère d'Achille) ne se manifeste pas seulement sur le mode explosif (style guerre classique à plein de morts) mais aussi sur le mode implosif (genre seppuku) ou encore explosif-implosif comme on l'a vu ces derniers temps dans les pays à névrose évoluée et surcroît d'armement domestique / Celui qui surinterprète la méconnaissance dont il est victime en incriminant l'attention excessive portée par les médias pourris aux jeunes auteurs pédés ou même noirs / Celle qui est stressée rien qu'à l'idée que son directeur de conscience puisse en pincer pour ses tresses / Ceux qui préfèrent s'en remettre à Dieu vu que c'est pile le genre d'interlocuteur qui gère son silence en restant à l'écoute / Celui qui a toujours été prêt à réfréner sa propension à l'excès humanitaire typique d'un fils de pasteur dont l'épouse déprime au moyen de procédures conseillées par son établissement bancaire de prédilection / Celle qui a calmé son hystérie naturelle par la pratique hebdomadaire de la zumba / Ceux qui sous Prozac accusent les addicts au Valium de grave hérésie dont il pourrait résulter des affrontements justifiant le recours à une arme de destruction massive sinon au total c'est que du bonheur / Celui qui au niveau de la DG affirme que la reconnaissance de LA vérité seule et unique est la condition du maintien de l'emploi des collaborateurs dont le stress croissant va de pair avec l'accroissement du rendement tant agréable au Seigneur / Celle qui attribue l'excès de religiosité de son neveu Paul à la trouble attirance éprouvée par celui-ci pour les anges dits asexés mais ça mon cul c'est pas prouvé / Ceux qui sont affectés par le syndrome postmoderne de la surabondance de conscience victimaire qui fait aujourd'hui de tout un chacun une souris qui accouche d'une montagne trois générations après l'époque où traditionnellement depuis l'Antiquité raisonnable les montagnes accouchaient de souris bien élevées, etc.

Celui qui file du Prozac à sa tortue hyperactive / Celle qui se répète "que du bonheur !" après avoir été virée de chez Ernst & Young où elle ne faisait que se stresser à faire du blé / Ceux qui font avec et même sans / Celui qui trouve consolation à lire Rousseau dans son fauteuil Voltaire / Celle qui donne la pièce à la mendiante roumaine en lui rappelant que là-haut les derniers seront les premiers ça c'est garanti sans facture / Ceux qui savent de source sûre que la grande réaction de stress (genre colère d'Achille) ne se manifeste pas seulement sur le mode explosif (style guerre classique à plein de morts) mais aussi sur le mode implosif (genre seppuku) ou encore explosif-implosif comme on l'a vu ces derniers temps dans les pays à névrose évoluée et surcroît d'armement domestique / Celui qui surinterprète la méconnaissance dont il est victime en incriminant l'attention excessive portée par les médias pourris aux jeunes auteurs pédés ou même noirs / Celle qui est stressée rien qu'à l'idée que son directeur de conscience puisse en pincer pour ses tresses / Ceux qui préfèrent s'en remettre à Dieu vu que c'est pile le genre d'interlocuteur qui gère son silence en restant à l'écoute / Celui qui a toujours été prêt à réfréner sa propension à l'excès humanitaire typique d'un fils de pasteur dont l'épouse déprime au moyen de procédures conseillées par son établissement bancaire de prédilection / Celle qui a calmé son hystérie naturelle par la pratique hebdomadaire de la zumba / Ceux qui sous Prozac accusent les addicts au Valium de grave hérésie dont il pourrait résulter des affrontements justifiant le recours à une arme de destruction massive sinon au total c'est que du bonheur / Celui qui au niveau de la DG affirme que la reconnaissance de LA vérité seule et unique est la condition du maintien de l'emploi des collaborateurs dont le stress croissant va de pair avec l'accroissement du rendement tant agréable au Seigneur / Celle qui attribue l'excès de religiosité de son neveu Paul à la trouble attirance éprouvée par celui-ci pour les anges dits asexés mais ça mon cul c'est pas prouvé / Ceux qui sont affectés par le syndrome postmoderne de la surabondance de conscience victimaire qui fait aujourd'hui de tout un chacun une souris qui accouche d'une montagne trois générations après l'époque où traditionnellement depuis l'Antiquité raisonnable les montagnes accouchaient de souris bien élevées, etc.(Cette liste a été légèrement exacerbée par la lecture connexe de La Folie de Dieu de Peter Sloterdijk consacrée à l'affrontement véhément des monothéismes dans les déserts communicants et autres vases urbains)

-

Ceux qui calculent

Celui qui fait le compte de tout ce qu'il a donné à Monique durant leur liaison dont le solde est globalement négatif au niveau de l'investissment tant émotionnel que financier / Celle qui épluche les notes de frais de l'assistant de la cheffe de projet qu'elle soupçonne de voter à gauche / Ceux qui évaluent le prix du silence de leur gérant de fortune et lui proposent un bonus sous forme de safari sur leurs terres décolonisées et remises en valeur depuis peu / Celui qui comptabilise tout ce qu'il pense et dépense / Celle qui fait le compte de vos mécomptes / Ceux qui ne font que des gestes qui ne coûtent rien / Celui qui te propose sa femme en gage de participation aux frais / Celle qui sait (ou croit savoir) ce que tu pèses en dinars/ Ceux qui anoncent sur Facebook qu'ils ont soupé chez Lasserre avec des gens qui comptent / Celui qui a toujours économisé ses sentiments pour plus tard / Celle qui soupèse les bourses de son gigolo / Ceux qui trouveraient rigolo de se trouver cotés en bourse / Celui qui ose questionner la ramoneuse sur son salaire / Celle qui affiche ses tarifs de masseuse à la masse / Ceux qui en demandent trop au Bancomat qui les envoie péter / Celui qui s'est levé plus tôt que Pluto pour piquer ses sous à Picsou / Celle qui fait les poches de son oncle escroc auquel elle doit d'avoir été à bonne école / Ceux qui doutent que les bons comtes fassent de bons marquis / Celui qui comptait ses coups à l'époque et maintenant ça dépend / Celle qui se fait tirer à bout portant / Ceux qui se disent qu'au bout du compte la vie est la vie et que ça finit par rapporter surtout si t'es banquier, etc.

Image:Philip Seelen

-

De la filiation

Notes de l'isba (25)

Tel père, autre fils. - Georges Simenon, qui avait certaine expérience en la matière, estimait que l'expérience du père ne sert en rien celle du fils. Plus précisément, l'écrivain pensait que le fils devait commettre les mêmes erreurs que le père afin de s'affirmer. En fait, ajoutait Simenon, on ne transmet rien de par sa propre volonté, mais en somme malgré soi, sans qu'on sache trop comment...

Or s'il est vrai que l'exemple du père (ou de la mère, bien évidemment) compte, la chose vaut dans les deux sens, de manière impondérable selon les individus. Lorsqu'on incriminait ainsi l'inconduite notoire de Madame Hugo devant son fils Victor, celui-ci, peu modèle de vertu par ailleurs, répondait noblement: "Ma mère, c'était ma mère". Et de même Dostoïevski aura-t-il "fait avec" un père qui fut le contraire d'un patriarche édifiant, d'ailleurs assassiné par ses serfs pour mauvais traitements. Au reste, de très bons pères ont souvent donné de très mauvais fils à leur corps défendant. Mais cela exclut-il la valeur formatrice de la filiation ? Nullement. Tout dépendant de ce qu'on entend par modèle, et comment celui-ci se trouve modulé d'une génération à l'autre...

Par delà leçons et censures. - L'excellente Jacqueline de Romilly, qui n'avait point d'enfant mais plus de sens commun que moult parents moralisants, me répondit un jour que je l'interrogeais, à propos de l'attitude qu'elle adopterait par rapport à des enfants devant la télé: surtout ne pas interdire ! Rien pour autant de platement "libéral" chez la grande helléniste, mais une incitation à "faire avec" la réalité contemporaine en exerçant l'esprit critique des enfants tout en élargissant leur champ de vision au-delà du petit écran. Ainsi l'idée, trop souvent lénifiante, que nous devons protéger les têtes blondes si pures, n'est-ce pas, de toutes les saletés cathodiques ou multimédiatiques, reste-t-elle lettre morte si nous ne les incitons pas à exercer leur jugement sans forcément les chaperonner - et qu'ils se fassent donc les dents seuls ou en bandes !

Par delà leçons et censures. - L'excellente Jacqueline de Romilly, qui n'avait point d'enfant mais plus de sens commun que moult parents moralisants, me répondit un jour que je l'interrogeais, à propos de l'attitude qu'elle adopterait par rapport à des enfants devant la télé: surtout ne pas interdire ! Rien pour autant de platement "libéral" chez la grande helléniste, mais une incitation à "faire avec" la réalité contemporaine en exerçant l'esprit critique des enfants tout en élargissant leur champ de vision au-delà du petit écran. Ainsi l'idée, trop souvent lénifiante, que nous devons protéger les têtes blondes si pures, n'est-ce pas, de toutes les saletés cathodiques ou multimédiatiques, reste-t-elle lettre morte si nous ne les incitons pas à exercer leur jugement sans forcément les chaperonner - et qu'ils se fassent donc les dents seuls ou en bandes ! De fait en vertu de quoi, censeurs, censurez-vous ? Croyez-vous donc qu'il suffit de de proscrire ou d'interdire pour forger une personnalité ou un caractère ? Et si je vous disais, moi que j'ai bien plus appris de l'abjection vue de près, autant que de l'admiration vécue, que de tous les prônes des bien-pensants ne se frottant à rien ?

De nos doux parents . - Nos bons parents, dans les grandes largeurs, nous ont plutôt foutu la paix. C'est entendu: ils faisaient leur boulot, lui au bureau et elle a casa, nous autres au jardin ou dans la forêt, dans les rues ou sur les plages entre les heures d'école, avec pas mal de livres à la maison mais point trop, la télé plus tard mais jamais invasive non plus; enfin quoi des gens normaux, nos parents, et qui ne nous auraient pas empêchés pour autant de tourner très mal, mais leur foncière honnêteté, et l'ambiance, le climat d'affection sans démonstration, leur présence et leur soutien à tous les mauvais moments: tout ça faisait un environnement plutôt favorable sans prévenir absolument aucun assassinat - ne jurons de rien ! Notre quartier tout paisible en apparence, ainsi, a vu se dérouler maints drames feutrés comme il s'en passe un peu partout. Simenon d'ailleurs n'habitait pas loin, qui n'en a rien vu ni jamais n'en écrivit, mais la vie distille partout son roman noir et ce n'est pas moi qui m'en plaindrai !

De nos doux parents . - Nos bons parents, dans les grandes largeurs, nous ont plutôt foutu la paix. C'est entendu: ils faisaient leur boulot, lui au bureau et elle a casa, nous autres au jardin ou dans la forêt, dans les rues ou sur les plages entre les heures d'école, avec pas mal de livres à la maison mais point trop, la télé plus tard mais jamais invasive non plus; enfin quoi des gens normaux, nos parents, et qui ne nous auraient pas empêchés pour autant de tourner très mal, mais leur foncière honnêteté, et l'ambiance, le climat d'affection sans démonstration, leur présence et leur soutien à tous les mauvais moments: tout ça faisait un environnement plutôt favorable sans prévenir absolument aucun assassinat - ne jurons de rien ! Notre quartier tout paisible en apparence, ainsi, a vu se dérouler maints drames feutrés comme il s'en passe un peu partout. Simenon d'ailleurs n'habitait pas loin, qui n'en a rien vu ni jamais n'en écrivit, mais la vie distille partout son roman noir et ce n'est pas moi qui m'en plaindrai ! -

Ceux qui se croient meilleurs

Celui qui se targue de ne lire que des livres conçus pour douze personnes au nombre desquelles il figure évidemment / Celle qui est tellement simple qu'elle n'aime recevoir qu'un liseron de son fan du moment / Ceux qui disent valoir moins que le pauvres de l'entresol dont ils fuient cependant le regard quand ils les croisent / Celui qui se croit plus malin que Ming le chat de sa maîtresse qu'il persécute avant que l'animal ne se venge en provoquant sa chute du haut d'une terrasse fleurie d'Acapulco à la sastifaction du lecteur de la nouvelle de Patricia Highsmith intitulée La plus grande proie de Ming que les amateurs de vengeances animales trouveront dans le recueil du Rat de Venise inclus dans le deuxième volume des Nouvelles complètes de l'auteur en collection Bouquins mais là faut que je sorte le fox Snoopy si vous permettez / Celle qui ne demandera jamais à son chat d'être moral ni de voter social-démocrate / Ceux qui estiment que la complicité particulière liant les femmes ou les écrivains aux chats signifie quelque chose sans savoir bien quoi au demeurant / Celui qui frise la sainteté en souffrant réellement de la soufrance des pauvres gens tel Aliocha Karamazov (mais c'est dans roman) ou peut-être Mère Teresa quand elle avait le temps / Celle qui s'efforce d'être meilleure mais l'oublie le plus souvent en restant sympa / Ceux qui prétendent que les amateurs de la littérature la meilleure sont de foutus élitaires alors que célébrer le top du tennis genre Federer est juste populaire / Celui qui te rappelle que Gide n'avait vendu que 25 exemplaires des Nourritures terrestre une année après sa parution alors que le bouquin en est aujourd'hui à sa six centième édition ce qui prouve que l'insuccès peut conduire au succès donc lui aussi continue à écrire dans un style plus moderne que celui de Gide / Celle qui se flatte d'être des seuls douze initiés capables de déchiffrer les poèmes de l'Anglais J. Alfred Prufrock également célèbre par sa liaison platonique avec son pair catholique T.S. Eliot / Ceux qui lisent la Bible au motif que c'est un best-seller international écrit par Dieu bien avant les succès de Barbara Cartland et autres Paulo Coelho / Celui qui se disait le meilleur coup de Lisbonne et n'en a pas moins écrit des romans fort estimables dont Explication des oiseaux / Celle qui ne lit que des romans "cultes" que son beau-fils diplômé de la faculté des lettres de Paris VII qualifie de "cucultes" / Ceux qui estiment que Proust a perdu son temps en écrivant d'aussi longues phrases alors que Marc Levy s'est rempli les poches en faisant plus court, etc.

-

Comme papa !

Notes de l'isba (23)

Pour Andonia Dimitrijevic

Le foot des anges. - En (re)lisant ces jours La vérité sur l'affaire Harry Quebert de Joël Dicker, je me suis rappelé un épisode du récit que Dimitri m'a fait un soir, les larmes aux yeux, relatif à un moment de grâce vécu dans les années 50 sur un terrain de foot de Belgrade avec son ami Darko Ghiler, qui aurait pu devenir un joueur yougoslave important si sa carrière n'avait pas été brisée par l'origine allemande de son père contraint de revêtir l'uniforme de la Wehrmacht au titre de "Volksdeutsche", et probablement fusillé à la fin de la guerre. Dimitri, quant à lui allait fuir son pays en 1954, en sa vingtième année, mais la scène doit remonter aux dix-huit ans des deux jeunes fous de foot.

"C'est une journée radieuse, marquée d'une pierre blanche par le premier match important que nous devons jouer, Darko et moi. Ainsi, pour la première fois, avons-nous revêtu de vraies tenues de vrais joueurs et nous sentons-nous les maîtres du monde. Or voici qu'à un moment donné, une longue balle parvient à Darko, qui la pousse ensuite à toute allure dans le camp adverse tandis que je me précipite moi aussi en milieu de terrain, selon notre tactique coutumière. Et voilà qu'arrivé à ligne des seize mètres, Darko tire , du pied gauche, une superbe balle qui va droit au but; et dans le même élan, je revois mon ami, dont la figure semble agrandie dans ma mémoire, qui se tourne vers moi et lance ces deux mots chargés de tant de sentiments indicibles: "Comme papa !" Il faut préciser, alors, que le père de ce Darko, Ioza Ghiler, fut, selon Dimitri, "le plus extraordinaire ailier gauche qu'on ait eu en Europe de 1927 à 1933", formidable modèle pour un fils qui m'a rappelé, précisément, le "Formidable" du roman de Dicker.

"C'est une journée radieuse, marquée d'une pierre blanche par le premier match important que nous devons jouer, Darko et moi. Ainsi, pour la première fois, avons-nous revêtu de vraies tenues de vrais joueurs et nous sentons-nous les maîtres du monde. Or voici qu'à un moment donné, une longue balle parvient à Darko, qui la pousse ensuite à toute allure dans le camp adverse tandis que je me précipite moi aussi en milieu de terrain, selon notre tactique coutumière. Et voilà qu'arrivé à ligne des seize mètres, Darko tire , du pied gauche, une superbe balle qui va droit au but; et dans le même élan, je revois mon ami, dont la figure semble agrandie dans ma mémoire, qui se tourne vers moi et lance ces deux mots chargés de tant de sentiments indicibles: "Comme papa !" Il faut préciser, alors, que le père de ce Darko, Ioza Ghiler, fut, selon Dimitri, "le plus extraordinaire ailier gauche qu'on ait eu en Europe de 1927 à 1933", formidable modèle pour un fils qui m'a rappelé, précisément, le "Formidable" du roman de Dicker.Du mimétisme fécond. -

René Girard a magistralement illustré, dans Mensonge romantique et vérité romanesque, l'opposition des envies jalouses et destructrices entre deux personnages de romans ou entre deux écrivains vivants, et des rivalités qui se dépassent par la reconnaissance commune d'une valeur supérieure. Girard donne l'exemple de la rivalité négative, plombant les rapports de Don Quichotte et de Sancho, et de l'émulation fertile qui marque au contraire les relations nouées par Quichotte et le Bachelier, qui se dépassent dans leur commune admiration des romans d'Amadis de Gaule. À l'opposé, la rivalité des deux écrivains "frères ennemis", dans le (remarquable) roman de Martin Amis intitulé L'information, relève elle aussi de ce que René Girard appelle la "médiation interne", aboutissant à la rage envieuse et stérile. Tout autre étant,chez Joël Dicker, la relation de filiation liant le jeune Marcus Goldman et son initiateur Harry Quebert, qui échappe pourtant à un apprentissage unilatéral de maître à élève.

René Girard a magistralement illustré, dans Mensonge romantique et vérité romanesque, l'opposition des envies jalouses et destructrices entre deux personnages de romans ou entre deux écrivains vivants, et des rivalités qui se dépassent par la reconnaissance commune d'une valeur supérieure. Girard donne l'exemple de la rivalité négative, plombant les rapports de Don Quichotte et de Sancho, et de l'émulation fertile qui marque au contraire les relations nouées par Quichotte et le Bachelier, qui se dépassent dans leur commune admiration des romans d'Amadis de Gaule. À l'opposé, la rivalité des deux écrivains "frères ennemis", dans le (remarquable) roman de Martin Amis intitulé L'information, relève elle aussi de ce que René Girard appelle la "médiation interne", aboutissant à la rage envieuse et stérile. Tout autre étant,chez Joël Dicker, la relation de filiation liant le jeune Marcus Goldman et son initiateur Harry Quebert, qui échappe pourtant à un apprentissage unilatéral de maître à élève.  Or ce qu'il y a de tonique dans le roman de Joël Dicker, dont le protagoniste grandit par l'admiration qu'il voue lui aussi à un "héros", en la personne du grand écrivain auquel il veut absolument ressembler, tient à ce que cet élan juvénile spontané, crâne et prêt à tout pour être admiré (jusqu'à l'imposture du Formidable que son mentor réduira en miettes), donne immédiatement son impulsion au récit lui-même avec cette préoccupation continue de frapper juste (en boxe et en construction romanesque plus qu'au foot, mais "comme papa !) et de construire, avec des matériaux empruntés à de multiples "pères", un roman qui puisse casser la baraque - et qui la casse en effet au figuré et au propre, pour Marcus autant que pour Joël !

Or ce qu'il y a de tonique dans le roman de Joël Dicker, dont le protagoniste grandit par l'admiration qu'il voue lui aussi à un "héros", en la personne du grand écrivain auquel il veut absolument ressembler, tient à ce que cet élan juvénile spontané, crâne et prêt à tout pour être admiré (jusqu'à l'imposture du Formidable que son mentor réduira en miettes), donne immédiatement son impulsion au récit lui-même avec cette préoccupation continue de frapper juste (en boxe et en construction romanesque plus qu'au foot, mais "comme papa !) et de construire, avec des matériaux empruntés à de multiples "pères", un roman qui puisse casser la baraque - et qui la casse en effet au figuré et au propre, pour Marcus autant que pour Joël !La chose est admirablement faite, comme un Lego supérieurement agencé, mais le livre vaut bien plus qu'une habile fabrication tant il a de souffle et de charme. Joël Dicker n'est pas un styliste ni un poète, mais c'est une bête de roman, et son art de l'évocation (la nature, les ambiances intérieures, les personnages) autant que sa maîtrise du scénario et du dialogue, au fil d'une construction jouant superbement sur des ruptures de ton et de temps, participent bel et bien d'un style et d'une forme de poésie échappant pour le meilleur aux standards du polar ou du thriller.

Je craignais, à vrai dire, de relire La vérité sur l'Affaire Harry Quebert, redoutant un peu la chute de tension. Mais non: ce livre existe et résiste, dans ses limites loyalement fixées, qu'il transgresse néanmoins par ses aspects parodiques. Oui, il y a du Philip Roth là-dedans (ce même Philip Roth qui écrit Patrimoine pour honorer sa communauté de Newark "comme papa!"), et du John Irving, et du Bellow ou du Salinger - il y a plein de reflets de la littérature américaine que nous aimons, autant que de la vie de collège, des forêts ou des bords de mer américains que nous connaissons par le roman ou le cinéma. Mais parler de sous-Roth à propos de Dicker est aussi inepte, me semble-t-il, que d'insinuer, par exemple, que la Pastorale américaine serait une resucée de l'immense Thomas Wolfe...

Formidable story. - Lorsque Bernard de Fallois m'a appelé, en juin dernier, pour me demander si je serais d'accord de lire le manuscrit d'un roman selon lui exceptionnel, évoquant notre découverte commune des milliers de feuillets dactylographiés hyperserrés des Humeurs de la mer d'un certain Lavr Divomlikov, alias Volkoff, trente ans plus tôt, j'ai naturellement accepté sans penser que, trois jours plus tard, nous échangerions vingt SMS avant de nous enthousiasmer téléphoniquement de concert à propos de ce roman de Joël Dicker que ma bonne amie, pas du genre à s'en laisser conter, dévora dans la foulée avec le même élan et le même enthousiasme.

Formidable story. - Lorsque Bernard de Fallois m'a appelé, en juin dernier, pour me demander si je serais d'accord de lire le manuscrit d'un roman selon lui exceptionnel, évoquant notre découverte commune des milliers de feuillets dactylographiés hyperserrés des Humeurs de la mer d'un certain Lavr Divomlikov, alias Volkoff, trente ans plus tôt, j'ai naturellement accepté sans penser que, trois jours plus tard, nous échangerions vingt SMS avant de nous enthousiasmer téléphoniquement de concert à propos de ce roman de Joël Dicker que ma bonne amie, pas du genre à s'en laisser conter, dévora dans la foulée avec le même élan et le même enthousiasme.Cet élan et cet enthousiasme sont rares aujourd'hui. Le succès de Dicker, dont je me réjouis naturellement pour l'auteur et ses éditeurs, mais qui ne fait pas le livre plus grand ni moins qu'il n'est, n'est pas un "coup" artificiel de médiacrates ou de marketeurs: c'est le résultat d'un élan et d'un enthousiasme que le jeune écrivain suscite, dans le public et chez les libraires, par son propre élan et son propre enthousiasme. Que l'histoire de Marcus devienne celle de Joël ajoute du sel à la chose. Formidabe story. Mais au fait: qui fut le Quebert de Dicker ? Et ne reste-t-il pas d'autres pelouses à sonder, sur les traces de ces deux-là ?

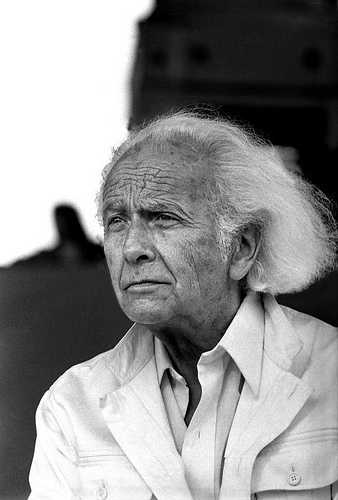

Images: Vladimir Dimitrijevic, alias Dimitri, sur les bords de la Drina, en 1987. Joël Dicker; Bernard de Fallois.

-

Ceux qui ne sont sûrs de rien

Celui qui se croit obligé d'assortir chacune de ses assertions d'un "point barre" hyperassertif / Celle qui retire délicatement la paille de son oeil gauche pour mieux voir la poutre indélicatement plantée dans son oeil droit /Ceux qui lisent tranquillement le Livre de l'intranquillité de Bernardo Soares qui s'appelait aussi Fernando Pessoa quand il était plus sûr de lui ou le contraire - les chercheurs se tâtent à ce propos / Celui qui a voulu percer le secret du chant de rossignol en l'autopsiant à vif et s'est donc trouvé tout ensanglanté par les tripes éclatées du pauvre volatile / Celle qui prétend aimer les idées qui dérangent tout en se méfiant de sa femme de ménage portugaise éprise de poésie / Ceux qui n'aiment pas être dérangés quand ils lisent leur journal financier ou l'évangile selon saint Matthieu au chapitre dit du Sermon sur la montagne où il est évident que le Maître s'adresse aux gays et lesbiches autant qu'aux enfants bègues et aux filles-mères / Celui qui se targue de toutes les certitudes en tant que battant de la firme Ernst & Young dont il ne sait pas en revanche quand elle implosera suite à un Audit des puissances supérieures / Celle qui défie le principe de non-contradiction en affirmant à tous ses amants successifs qu'il est le plus cool qu'elle ait jamais rencontré / Ceux dont les amis pédés et lesbiennes sont tantôt gentils et tantôt moins ça dépend d'eux et parfois aussi d'eux-mêmes en personnes / Celui qui a lu entre les lignes de l'épître de Paul aux Romains que l'apôtre ne visait qu'au bien des communautés menacé par l'usage abusif des backrooms / Celle qui relance la supposition de quelques mauvais esprit selon laquelle Paul de Tarse aurait exorcisé ses propres démons en s'opposant au mariage gay / Ceux qui s'exclament "mon Dieu !" quand ils ne comprennent pas ce qui leur tombe dessus / Celui qui a constaté que le nom de Dieu était quasiment absent de la Recherche du temps perdu de l'agnostique Marcel Proust alors qu'il est présent à chaque page des essais philosophiques de Léon Chestov resté clairement au seuil de toute forme de Temple /Celle qui préfère Chronique d'une mort annoncée à Cent ans de solitude sans oser le dire tout haut au souper des Verdurin tellement snobs comme chacun sait / Ceux qui n'aiment que les draps froissés par l'amour, etc.

(Cette liste a été établie ce matin de neige du 13 décembre à l'écoute du premier Concerto pour piano de Beethoven Ludwig Van, par Radu Lupu, disponible sur Spotify)

-

Ceux qui font des listes

Celui qui se vengera fatalement du pardon de celui qu'il a offensé - l'idée est tirée des Carnets de Dostoïevski et j'y souscris hélas / Celle qui a fait une liste des personnes qu'elle estime devoir punir et ajoute à côté de leur nom une croix noire quand c'est fait / Ceux qui ont commencé de dresser une liste des personnes les plus vaniteuses de leur connaissance puis y ont renoncé faute de papier / Celui qui distingue les périodes de sa vie sous le nom des chiens successifs de sa smala / Celle qui ressent le monde en termes de statistiques accusatoires genre 7 enfants sont morts de faim pendant que je dégustais ma part de forêt-noire / Ceux qui énumèrent leurs péchés pour s'en régaler / Celui qui ne fera jamais le compte des occasions de se taire qu'il a manquées / Celle qui préfère les goûters d'enterrement aux listes de mariage nettement plus onéreuses / Ceux qui détestent les poèmes de mecs en pleine forme qui d'ailleurs n'en commettent point trop souvent / Celle qui ne souscrit pas à l'adulation hypocrite des mal-portants / Ceux qui pensaient que la liste des méchants finirait par s'étioler au lieu qu'elle s'allonge assez régulièrement depuis l'apparition d'Homo lupus et de son admirable compagne (comme disent les écrivains de celles qui lavent leurs camisoles) et de leurs enfants zombies / Celui qui votera pour le mariage gay à condition qu'ils fassent ça entre eux / Celle qui est prête à porter le prochain enfant de ses amis homos à condition qu'elle puisse choisir lequel des deux parce que baiser avec une pipette ça saint Paul l'interdit dans son épître citoyenne / Ceux qui font partie de la longue liste des gens qui ne s'excusent pas quand leur clebs pète dans une salle d'attente de véto / Celui qui estime que la conversation a été très bonne s'il a réussi à ce que personne d'autre n'en place une / Celle qui te dit toujours que c'est "pour ton bien" quand elle te balance une vacherie / Ceux qui pensent comme Pascal qu'il suffit de s'agenouiller pour choper la foi en attendant que Dieu leur file des rotules articifielles / Celui qui est fier de n'avoir pas décroché le rôle que James Dean a tenu à sa place / Celle qui se prend pour Catherine Deneuve sans que Michel Drucker n'ait bronché jusque-là / Ceux qui haïssent Tartuffe en lequel tout le monde les reconnaît, etc.

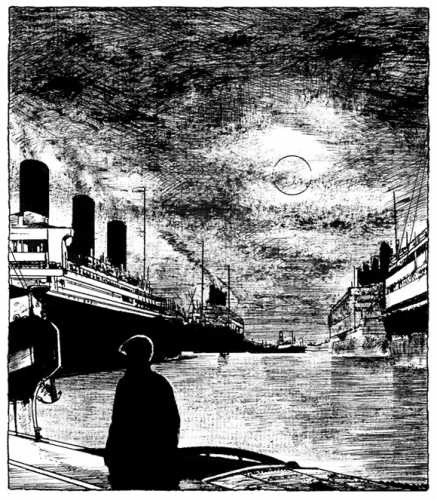

Dessin à la plume: Pajak

-

Retour au Rastro

Notes de l'isba (21)

Notes de l'isba (21)Des chefs-d'oeuvre mineurs. - Charles Dantzig porte autant d'attention aux "petits" chefs-d'oeuvre qu'aux monuments insupérables, et c'est aussi mon cas. Il cite par exemple cette phrase d'un roman intitulé Gin, d'un certaine Louis Lerne. Inconnu au bataillon mais ça donne ça: "Gin avait pour toute famille une tante, à Lausanne, qui l'avait recueilli,élevé, prostitué aux clients de son hôtel".Le genre de phrase qu'on se rappelle en effet, comme des phrases de Calet ou de Morand, auteurs notoires de "petits" chefs-d'oeuvre - et rien à voir, cela va sans dire, avec le minimalisme au gout du jour. Dantzig avoue n'avoir lu que quelques pages de Gin, dont le titre lui fait citer en passant le chef-d'oeuvre "alcoolique" de Malcolm Lowry, Au-dessous du volcan, qu'il n'a pas lu non plus jusqu'au bout - il ne doit pas être le seul mais lui au moins le reconnaît; or c'est d'une autre roman de ce Louis Lerne qu'il voulait parler au titre de "petit" chef-d'oeuvre, intitulé Horn. Je note donc ce titre en marge d'une liste que je rédige en même temps sur Ceux qui font des listes, au nombre desquels figure évidemment Charles Dantzig, et ce tout en poursuivant ce matin (il est huit heures et il neigeote) la lecture de Paludes, autre "petit" chef-d'oeuvre d'André Gide qu'on a dit un germe du Nouveau Roman.

"L'écrivain est un transmetteur d'échos qui ajoute son orchestration au passage", affirme encore Dantzig à la page 58 de son ouvrage où il cite La pêche à la truite en Amérique de Richard Brautigan, paru l'année de nos vingt ans, et le Journal des erreurs d'Ennio Flaiano, paru l'année des trente ans de ceux qui sont nés la même année que nous. Dans le même esprit, je pourrais à mon tout citer Miss Lonelyhearts de Nathanaël West ou encore Ernesto d'Umberto Saba, autres "petits chefs d'oeuvre entre tant et plus.

"L'écrivain est un transmetteur d'échos qui ajoute son orchestration au passage", affirme encore Dantzig à la page 58 de son ouvrage où il cite La pêche à la truite en Amérique de Richard Brautigan, paru l'année de nos vingt ans, et le Journal des erreurs d'Ennio Flaiano, paru l'année des trente ans de ceux qui sont nés la même année que nous. Dans le même esprit, je pourrais à mon tout citer Miss Lonelyhearts de Nathanaël West ou encore Ernesto d'Umberto Saba, autres "petits chefs d'oeuvre entre tant et plus.Une autre phrase de la page précédente aurait pu être écrite dans En lisant en écrivant d'Annie Dillard, mais Dantzig est souvent proche de l'esprit grappilleur de celle-ci, la profondeur spirituelle en moins. Et voilà ce que ça donne: " La création ne naît pas de la "nature", la création naît de la création". Ce qui se discute évidemment, tout dépendant de ce qu'on appelle "nature". Les alluvions naturels ne dégagent guère, il est vrai, de poésie, tandis qu'au rastro celle-ci se perçoit dans la moindre poupée même manchote ou dans le moindre débris de vaisselle. Et c'est au Rastro de Ramon Gomez de La Serna que nous renvoient d'ailleurs maintes citations et observations d' À propos des chefs-d'oeuvre, qui est lui-même le parangon du "petit" chef-d'oeuvre, à l'image de nombreux autres livres de Ramon, tel Le Docteur invraisemblable ou Cinéville. Le rastro ? Ah oui je précise: les Français ont leurs puces, et les Espagnols ont le rastro.

Viatiques et vibrations. - Le rastro est le fous-y-tout des sensibles, le marché aux puces des souvenirs et des velléités grisantes, le grenier à ciel ouvert de toutes les trouvailles perdues et retrouvées, le réceptacle de toutes les épiphanies saintes ou profanes. On trouve au rastro des éclats de rire ultimes de la diva aux longs cils autant que des pages débrochées de l'Encyclopédie capricieuse de tout et de rien, des fragments de livres de "fragmentistes" typiques tel Lambert Schlechter ou Guido Ceronetti, Jean-Daniel Dupuy ou Ludwig Hohl, Vassily Rozanov ou Giacomo Leopardi, et cela vaut souvent dans la foulée autant que la mention les yeux au ciel de La Commedia de Dante, pour avoir l'air cultivé dans les coquetèles.

Viatiques et vibrations. - Le rastro est le fous-y-tout des sensibles, le marché aux puces des souvenirs et des velléités grisantes, le grenier à ciel ouvert de toutes les trouvailles perdues et retrouvées, le réceptacle de toutes les épiphanies saintes ou profanes. On trouve au rastro des éclats de rire ultimes de la diva aux longs cils autant que des pages débrochées de l'Encyclopédie capricieuse de tout et de rien, des fragments de livres de "fragmentistes" typiques tel Lambert Schlechter ou Guido Ceronetti, Jean-Daniel Dupuy ou Ludwig Hohl, Vassily Rozanov ou Giacomo Leopardi, et cela vaut souvent dans la foulée autant que la mention les yeux au ciel de La Commedia de Dante, pour avoir l'air cultivé dans les coquetèles.N'empêche que le rastro peut faire bon office de magasin de citations, comme les lecteurs à la Dantzig aiment en accumuler. Pas tant pour étaler sa culture que pour épicer les jours de bonnes phrases qui fassent penser ou rêver. J'ouvre ainsi n'importe quel livre de Charles-Albert Cingria et je lis: "Le vin, c'est quelque chose d'arabe et d'immatériel d'abord". Ou cela: Je désire hiverner et continuer à hiverner, et rien que cela tant que l'hiver durerea". Ou cela encore: "J'aime éperdument ce qui est schématique, aride, salin, perpendiculaire ". Ou cela pour célébrer la mémoire de rossignol, alias Pétrarque: "On peut bien dire, en tout cas, qu'après Pétrarque et quelques bien rares exceptions, la poésie n'est plus qu'un formidable grincement de plumes d'oies et ensuite de plumes d'acier. Il fallait ce diamant, cette neige prompte, cet ingéniosité et aussi (pour parler déjà d'un défaut, mais il lui était antérieur) cet esprit..."

Ou cela enfin qui est axial: "c'est splendide, à vrai dire, d'entendre vibrer comme vibre un bocal dangereusement significatif, cet instrument étourdissant qu'est un être"...

Hystérie à l'isba. - Ce qui précède pourrait sembler bien loin de Dostoïevski, qui n'a certes jamais fait dans le "petit" chef-d'oeuvre, à l'opposé de tel tour d'esprit, et pourtant les différences même extrêmes ne s'excluent pas en littérature: elles font écho aux extrêmes qui nous habitent, et je me sentais aussi à l'aise ce matin en lisant le volatil Paludes, tout de grâce écrite, qu'à retrouver ce soir Les Frères Karamazov et leur style souvent brut (que la traduction d'André Markowicz fait tellement mieux sentir que les "belles infidèles" du début du XXe siècle), et voici que j'aborde le sixième chapitre de la deuxième partie intitulé Hystérie à l'isba. On sort d'ailleurs de plusieurs autres chapitres exacerbés, pour retrouver le pauvre Aliocha tout confus d'avoir enfin fait éclater sa vérité - à la bonne heure. Et voilà qu'il va peut-être découvrir le pourquoi de la morsure affreuse que lui a infligée un garnement qu'il traitait le plus gentiment du monde. Une fois de plus on va sonder l'origine du mal à la découverte d'une humiliation ressurgie. Rien là-dedans, pour autant, du prêche que Charles Dantzig reproche à l'immense Russe si mal compris de certains Français. Rien que la vie et ses douleurs, filtrée par un écrivain plus près de la vie que quiconque...

Ramon Gomez de La Serna. Le Rastro. Editions André Dimanche.

-

Ceux qui ont le pied léger

Celui qui défie les pesants / Celle qui surfe sur les tuiles de vent / Ceux qui sont tout Vivaldi ce matin / Celui qui relit à cinq heures du matin un bout de Présentation de Paris à cinq heures du soir / Celle qui a donné à son Barzoï le nom de Gatsby / Ceux qui s'enivrent des phrases de Nabokov aux ailes de papillons dans le soleil couchant le long du Dniepr / Celui qui évite de penser que la vieillesse inclut une nouvelle forme d'adolescence préfigurant la mort / Celle qui pense que les amours enlacées forme une chaîne sans fin / Ceux qui se demandent s'ils ne sont pas le reflet de quelque chose qui n'existerait pas sans eux / Celui qui se rappelle qu'on ne fait pas de poésie avec des idées ni seulement avec des mots mais aussi avec les mots filtrant l'idée du Sentiment / Ceux qu'ont pourrait dire les sentinelles des chefs-d'oeuvre qui se gardent pourtant fort bien sans elles / Celui qui constate que les choses sont, sont, sont, au point que les marionnettes s'en vont / Celle qui se laisse conduire par son cerf-volant jusqu'au sommet de la colline duquel tous deux s'envolent sur les ailes de mon imagination fend-la-brise / Ceux qui ne sont plus attentif qu'aux digressions / Celle qui se met à croire en la création à la lecture de Pascal dont le Dieu l'embête un peu / Ceux qui longent les vires pour surprendre les chamois / Celui qui est d'autant plus sérieux qu'il est allègre / Celle qui raille le prétendu chef-d'oeuvre d'Albert Cohen en le renommant Selle du baigneur / Ceux qui sortent en catimini de la conférence du cuistre pour avaler un bol d'air et serrer la patte au veilleur de nuit de Saint-Exupéry / Celui que la lecture encourage alors qu'elle décourage les médiocres / Celle qui lance une mode qu'elle se gardera de suivre / Ceux qui rabaissent la littérature en affirmant qu'il faut la connaître autant qu'eux-mêmes / Celui qui magnifiant le rien en tire un petit quelque chose / Celle qui préfère les mysosotis (Vergissmeinnicht, ne m'oubliez pas) aux roses trop roses / Ceux qui vénèrent Rainer Maria Rilke sans l'avoir jamais lu "personnellement", etc.

-

Ceux qui en demandent plus

Celui qui ne s'intéresse qu'aux inventaires qui signifient quelque chose de concret genre le bilan des marchandises de l'épicerie ce soir du 10 décembre et s'il reste assez de gingembre pour les fêtes / Celle qui ne voit aucune poésie dans les listes à commissions qu'elle rédige pourtant avec un soin délicat en précisant la vocation particulière de chaque denrée qu'elle agrémente de jolis dessins propres à séduire les vendeuses et vendeurs des commerces du bourg la connaissant sous le surnom de Fredon la Muette / Ceux qui regrettent qu'on ait trop souvent perdu le goût de raconter de belles histoires au profit de récits stéréotypés style sit-com américaines alors qu'il y a tellement plus à raconter (exemple: Contes des Mille et Une Nuit dans la version de Mardrus) que le flirt de Kevin fils d'informaticien et de Kelly fille de gérante de fortune / Celui qui a établi la liste de tous les romans possibles à concevoir et développer sans trouver le temps d'en commencer aucun du fait qu'à la même époque il a rencontré cette Juliette fille de la haute bourgeoisie de Verona (Californie du sud) dont il s'est entiché grave et qui l'a entraîné dans une passion si funeste qu'ils se sont jetés ensemble en voiture du haut de la même falaise que James Dean dans La fureur de vivre / Celle qui a lu tous les romans de Barbara Cartland et tous ceux aussi de Marc Musso et de Guilaume Levy, sans trouver jusque-là le prince charmant qui l'enlèvera un jour de son guichet de la Poste pour l'emmener sur son blanc destrier (même une Vespa suffira) avant de lui faire la cour et l'amour sans lui raconter la fin du roman qui sera ce qu'elle sera / Ceux qui se sont fait pas mal chier aux cours de littérature de la fac de lettres dont les profs à qui il n'est jamais rien arrivé t'expliquaient que l'approche scentifique de la littérature supposait qu'on établisse le renoncement radical aux notions obsolètes de narration linéaire et de personnages et de sens au bénéfice non moins radical de la reconnaissance de la pure textualité et de la non moins pure intertextualité préludant à l'analyse matérielle et génétique de l'objet scripturé visant in fine à l'inscrption du fait objectal dans le champ de la Communication où n'importe quel SMS balancé sur un cellulaire bas de gamme vaut en somme l'échange des lettres de cette oie béjaune de Sévigné avec ce macho pourri de Casanova / Celui qui te dit que sa vie est un roman à la Papillon et qui commence à te la raconter en te demandant juste quel pourcentage tu exigeras en cas de best-seller vu qu'il a plusieurs pensions alimentaires à verser chaque mois et que la riche Américaine qui l'entretient commence à fatiguer / Celle qui estime au vu des tes romans érotiques parus sous pseudo que vous êtes faits pour vous rencontrer - d'ailleurs elle-même écrit des sonnets libertins pas piqués des cirons - mais toi tu l'envoies paître en lui expliquant que tu ne publies ces fantaisies non vécues (tu lui avoues ton impuissance survenue après ton accident de Vespa) que pour assurer la survie de ta maman aveugle / Ceux qui ont commencé de se raconter des histoires en promenant leurs chiens et qui ont eu ensuite une affaire ensemble que lesdits clebs eussent pu vous narrer Mesdames si les amants en question ne s'étaient pas séparés entretemps au regret vif de leurs fidèles compagnons, etc.