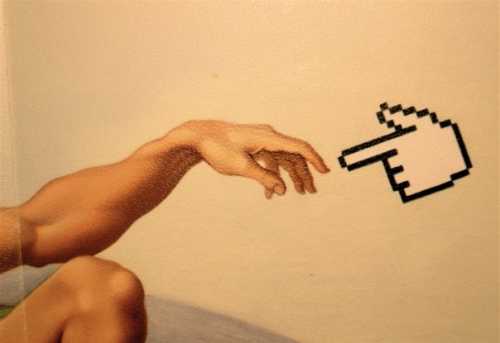

Révérence à Jeff Koons, vingt ans avant la royale esbroufe de Versailles. À recycler aujourd'hui pour la grande expo de la Fondation Beyeler, à Bâle...

Les ressources du putanisme pseudo-artistique mondial sont inépuisables, sans doute proportionnées au puits sans fond de l’imbécillité humaine. Aussi n’y a t-il guère à s’étonner qu’on n’en finisse jamais d’aller « plus loin » en matière d’esbroufe pseudo-artistique.

Quarante ans après que Pietro Manzoni (paix à ses cendres) eut mis en conserve et vendu quelque 90 boîtes de caca d’artiste (de 30g. chacune), et trente ans après que le pauvre Rudolf Schwatzkogler trépassa des suites de l’épouvantable carnage opéré en public sur son propre sexe, l’exploitation de la jobardise universelle se porte d’autant mieux qu’elle est désormais alimentée et cautionnée par la mafia très smart du marché de l’art, voire célébrée par les plus hautes instances culturelles et politiques.

Réaction légitime et féconde à ses débuts, qui visait à bousculer les poncifs de l’académisme, l’avant-garde artistique s’est transformée aujourd’hui en nouvelle convention parfaitement établie, dont la seule dynamique est d’ordre publicitaire et financier. Et les gogos de se précipiter, crainte de louper le dernier train du superchic.

Ainsi aura-t-on vu affluer l’autre soir, en notre bonne ville de Lausanne, moult Rolls, fourrures et fracs attirés, comme les mouches bleues par la chose que vous savez, à l’annonce de l’ouverture d’une nouvelle galerie branchée, dont la première exposition illustre le summum de la chiennerie pseudo-artistique. Or que voit-on dans la porcherie modèle de Rachel Lehmann, sise dans les anciens entrepôts du Flon où il est désormais de bon ton, ma chère, d’aller s’encanailler ?

Ainsi aura-t-on vu affluer l’autre soir, en notre bonne ville de Lausanne, moult Rolls, fourrures et fracs attirés, comme les mouches bleues par la chose que vous savez, à l’annonce de l’ouverture d’une nouvelle galerie branchée, dont la première exposition illustre le summum de la chiennerie pseudo-artistique. Or que voit-on dans la porcherie modèle de Rachel Lehmann, sise dans les anciens entrepôts du Flon où il est désormais de bon ton, ma chère, d’aller s’encanailler ?

L’on y voit de multiples effigies de Jeff Koons, jeune loup de la mafia pseudo-artistique mondiale, travailler au corps une courtisane rosâtre universellement connue sous le pseudonyme de Cicciolina.

Ici, sous forme de grande photographie sérigraphiée, vous voyez le sperme de Monsieur jeté sur le derrière de Madame. L’éjaculat en question coûte 60.000 dollars. Quelques fellations, traitées dans une esthétique sulpicienne, bénéficient de très grands formats aux prix assortis, avoisinant les 80.000 dollars. Là, vous voyez des réductions de verre, en trois dimensions, du couple adonné à diverses autres positions homologuées par la firme Kama & Sutra. Si vous entendez orner votre table de nuit de ces babioles, il vous faudra sortir 50.000 dollars.  Ou bien ce sont de petits chiens et autres pourceaux de bois sculpté, d’un kitsch attendrissant, qu’un artisan de chez nous réaliserait pour deux ou trois tickets (on sait que Jeff Koons ne fait rien de ses mains et s’en vante) et qui sont proposés ici à 85.000 dollars pièce. Le bouquet, c’est le mot, étant atteint par une brassée de fleurs de bois polychrome, que l’amateur aura emportée pour 149.000 dollars, TVA comprise.

Ou bien ce sont de petits chiens et autres pourceaux de bois sculpté, d’un kitsch attendrissant, qu’un artisan de chez nous réaliserait pour deux ou trois tickets (on sait que Jeff Koons ne fait rien de ses mains et s’en vante) et qui sont proposés ici à 85.000 dollars pièce. Le bouquet, c’est le mot, étant atteint par une brassée de fleurs de bois polychrome, que l’amateur aura emportée pour 149.000 dollars, TVA comprise.

On pourrait se contenter de hausser les épaules. Mais comment les belles âmes que nous sommes ne s’effaroucheraient-elles pas devant le cynisme de ces gens qui donnent de l’art, au public, une image aussi dépréciée. Comment ne pas relever que, par seul snobisme, la meilleure société (la pire !) se déplace en masse à tel vernissage de haute mondanité ? Comment tolérer, sans mot dire, les menées de ces nullités qui fomentent ni plus ni moins que le pourrissement de l’art ?

Cette chronique, taxée de puritanisme réactionnaire par d’aucuns, a paru dans le quotidien 24 Heures il y a une vingtaine d’années de ça. La galeriste menaça notre journal d’un procès, mais l’abondant courrier de puritains réactionnaires volant au secours de l’auteur priva celui-ci du plaisir exquis de comparaître. Comme il y a une justice, la France la mieux établie a reçu Jeff Koons à Versailles pour des travaux témoignant de son royal épanouissement. Dès aujourd'hui, c'est la prestigieuse Fondation Beyeler, à Riehen près de Bâle, qui ouvre ses salles à une cinquantaine d'oeuvre de la firme Koons & Koons. À la conférence de presse d'hier, le directeur de l'établissement s'en est pris vivement aux détracteurs de son juteux invité, comparant ses travaux à ceux des ateliers de la Renaissance. Où l'on voit combien la pourriture sent la rose en notre beau pays...

De ce qui t’est donné. – Ne te plains pas du bruit que font les bruyants, il y a partout une chambre qui attend ton silence comme une musique pure lui offrant toute ta présence entre ses quatre murs de ciel.

De ce qui t’est donné. – Ne te plains pas du bruit que font les bruyants, il y a partout une chambre qui attend ton silence comme une musique pure lui offrant toute ta présence entre ses quatre murs de ciel.

Après une douce séance, toutes fenêtres ouvertes sur le Nil, nous nous retrouvons dans le souk où nous nous attardons avec nos amis marchands et artisans avant d’aller manger de la tchaktchouka et du poulet grillé Che Omar. Notre dernière balade, ensuite, nous a conduits le long du Nil où, une fois encore, nous nous émerveillons à la vision des colonnes cyclopéennes des temples comme sculptées par la lumière dans la nuit pleine de vie, puis à celle des felouques alignés le long de la rive du Nil. Enfin, c’est avec un brin de mélancolie que nous passons nos dernières heures sous le pavillon de toile aux arabesques, dans les lancinantes litanies vocales, avant de prendre congé du beau Sadek aux yeux de gazelle et aux gestes de danseur nubien.

Après une douce séance, toutes fenêtres ouvertes sur le Nil, nous nous retrouvons dans le souk où nous nous attardons avec nos amis marchands et artisans avant d’aller manger de la tchaktchouka et du poulet grillé Che Omar. Notre dernière balade, ensuite, nous a conduits le long du Nil où, une fois encore, nous nous émerveillons à la vision des colonnes cyclopéennes des temples comme sculptées par la lumière dans la nuit pleine de vie, puis à celle des felouques alignés le long de la rive du Nil. Enfin, c’est avec un brin de mélancolie que nous passons nos dernières heures sous le pavillon de toile aux arabesques, dans les lancinantes litanies vocales, avant de prendre congé du beau Sadek aux yeux de gazelle et aux gestes de danseur nubien.

Aux Pâquis, succursale du Salon du Livre, ce samedi 28 avril, bien tard. –

Aux Pâquis, succursale du Salon du Livre, ce samedi 28 avril, bien tard. –  Sur quoi j’ai retrouvé tout àl’heure Quentin Mouron. Quentin qui ne voit, lui aussi, que le beau côté des choses. Quentin qui n’est pas du tout du genre à « positiver » niaiseux, mais qui a tout de suite perçu les attraits du Salon qu’il découvrait pour la première fois. Quentin avec lequel j’étais censé, une heure durant, m’entretenir à l’enseigne du Cercle de la librairie et de l’édition, à propos de nos deux livres et de tout ce qui nous est à l’évidence commun : le même amour d’une littérature qui dise le vrai jusqu’au noir, de Flaubert à Céline via Dostoïevski, la traversée des déserts contemporains et la tempête des sentiments, le vide du cœur, l’amour qui n’est pas aimé – tout ça que j’ai trouvé dans Au point d’effusion des égouts et qui s’impose avec plus de force encore et de pureté dans Notre-Dame-de la-Merci, à paraître à la fin du prochain été et dont j’annote à l’instant les feuillets sur cette table des Pâquis…

Sur quoi j’ai retrouvé tout àl’heure Quentin Mouron. Quentin qui ne voit, lui aussi, que le beau côté des choses. Quentin qui n’est pas du tout du genre à « positiver » niaiseux, mais qui a tout de suite perçu les attraits du Salon qu’il découvrait pour la première fois. Quentin avec lequel j’étais censé, une heure durant, m’entretenir à l’enseigne du Cercle de la librairie et de l’édition, à propos de nos deux livres et de tout ce qui nous est à l’évidence commun : le même amour d’une littérature qui dise le vrai jusqu’au noir, de Flaubert à Céline via Dostoïevski, la traversée des déserts contemporains et la tempête des sentiments, le vide du cœur, l’amour qui n’est pas aimé – tout ça que j’ai trouvé dans Au point d’effusion des égouts et qui s’impose avec plus de force encore et de pureté dans Notre-Dame-de la-Merci, à paraître à la fin du prochain été et dont j’annote à l’instant les feuillets sur cette table des Pâquis… Un autre motif de se réjouir de passer au Salon, aussi, tient aux rencontres et autres retrouvailles qu’on y fait d’année en année. Ainsi de Francis Richard, que je n’avais vu de visu qu’une fois jusque-là tout en ayant partagé nombre d’opinions et d’impressions avec lui. Francis aussi fou de lecture et vaillant blogueur que moi – Francis Richard l’homme d’expérience passé par affaires et entreprises et qui me racontait, cet après-midi, comment son grand-père, lors de la Grande Guerre, parce qu’on ne voulait pas de lui dans l’armée belge – né en 1895, il n’avait que 19 ans à ce moment-là – est parti aux Pays-Bas puis en Angleterre où il a été enrôlé dans l’Intelligence Service. Retourné en Belgique il a été assez vite dénoncé par un membre de sa famille, torturé, amené au peloton d’exécution plusieurs fois pour le faire craquer. Or cette terrible épreuve m'a rappelé l'épisode de l'exécution de Fédor Dostoïevski, différée au dernier instant par l'annonce de la grâce du Tsar, et qui a marqué pour lui (rappelle Léon Chestov) une véritable seconde naissance, décisive pour son oeuvre à venir. Ensuite, Francis Richard m'a encore raconté comment, quand la Seconde Guerre Mondiale est arrivée, son grand-père a naturellement repris du service. A la fin de la guerre, bien connu pour ses faits de résistance – il a été élu aux élections provinciales après guerre sans avoir posé sa candidature… –, il est intervenu pour sauver des dizaines de personnes qui allaient être exécutées sommairement alors que la plupart d’entre elles n’avaient rien fait, mais étaient victimes de vengeances personnelles. Francis m'a parlé en outre de son père , antisémite comme on pouvait l’être à sa génération – il était né en 1906, c’était courant à l’époque et ne tirait pas à conséquence -, qui a pourtant sauvé des Juifs de la déportation pendant la Seconde Guerre Mondiale, sans faire de la résistance pour autant - son antisémitisme n’ayant rien à voir avec le racisme nazi…

Un autre motif de se réjouir de passer au Salon, aussi, tient aux rencontres et autres retrouvailles qu’on y fait d’année en année. Ainsi de Francis Richard, que je n’avais vu de visu qu’une fois jusque-là tout en ayant partagé nombre d’opinions et d’impressions avec lui. Francis aussi fou de lecture et vaillant blogueur que moi – Francis Richard l’homme d’expérience passé par affaires et entreprises et qui me racontait, cet après-midi, comment son grand-père, lors de la Grande Guerre, parce qu’on ne voulait pas de lui dans l’armée belge – né en 1895, il n’avait que 19 ans à ce moment-là – est parti aux Pays-Bas puis en Angleterre où il a été enrôlé dans l’Intelligence Service. Retourné en Belgique il a été assez vite dénoncé par un membre de sa famille, torturé, amené au peloton d’exécution plusieurs fois pour le faire craquer. Or cette terrible épreuve m'a rappelé l'épisode de l'exécution de Fédor Dostoïevski, différée au dernier instant par l'annonce de la grâce du Tsar, et qui a marqué pour lui (rappelle Léon Chestov) une véritable seconde naissance, décisive pour son oeuvre à venir. Ensuite, Francis Richard m'a encore raconté comment, quand la Seconde Guerre Mondiale est arrivée, son grand-père a naturellement repris du service. A la fin de la guerre, bien connu pour ses faits de résistance – il a été élu aux élections provinciales après guerre sans avoir posé sa candidature… –, il est intervenu pour sauver des dizaines de personnes qui allaient être exécutées sommairement alors que la plupart d’entre elles n’avaient rien fait, mais étaient victimes de vengeances personnelles. Francis m'a parlé en outre de son père , antisémite comme on pouvait l’être à sa génération – il était né en 1906, c’était courant à l’époque et ne tirait pas à conséquence -, qui a pourtant sauvé des Juifs de la déportation pendant la Seconde Guerre Mondiale, sans faire de la résistance pour autant - son antisémitisme n’ayant rien à voir avec le racisme nazi… J’ai compati et me suis trissé, porté par le vent tropical de ce soir qui ne pouvait me conduire qu’en ces lieux fleurant l’Afrique perdue et les Balkans canailles, le Levant louche et l’Asie retorse. Bref, alors que ma bonne amie allait rejoindre nos infantes, j’ai fui les admirables gens de lettres pour leur préférer les filles de joie et de peine qui peuplent 39, rue de Berne, le nouveau chantier romanesque de mon ami Max Lobe, hélas absent ce soir de son quartier.

J’ai compati et me suis trissé, porté par le vent tropical de ce soir qui ne pouvait me conduire qu’en ces lieux fleurant l’Afrique perdue et les Balkans canailles, le Levant louche et l’Asie retorse. Bref, alors que ma bonne amie allait rejoindre nos infantes, j’ai fui les admirables gens de lettres pour leur préférer les filles de joie et de peine qui peuplent 39, rue de Berne, le nouveau chantier romanesque de mon ami Max Lobe, hélas absent ce soir de son quartier.

Or voici qu’un mois avant d’être libéré de mes activités de mercenaire de la plume, à 24Heures, la publication de mon vingtième livre, aux bons soins d’Olivier Morattel, m’implique en première ligne puisque, à mon insu mais de plein gré, mon nouvel éditeur s’est tant démené qu’il a fait inscrire le vernissage de mon livre sur la scène principale, entre un entretien avec Tristane Banon et un concert-performance de Philippe Djian et Stéphane Eicher. Autant dire que c’est avec certaine angoisse que je me suis pointé, tout à l’heure, sur le tréteau de l’Apostrophe où, pendant une petite heure, j’ai dialogué avec Isabelle Falconnier, nouvelle patronne du Salon et fine lectrice au demeurant qui m’a gratifié, déjà, d’une belle présentation de mes Chemins de traverse dans L’Hebdo…

Or voici qu’un mois avant d’être libéré de mes activités de mercenaire de la plume, à 24Heures, la publication de mon vingtième livre, aux bons soins d’Olivier Morattel, m’implique en première ligne puisque, à mon insu mais de plein gré, mon nouvel éditeur s’est tant démené qu’il a fait inscrire le vernissage de mon livre sur la scène principale, entre un entretien avec Tristane Banon et un concert-performance de Philippe Djian et Stéphane Eicher. Autant dire que c’est avec certaine angoisse que je me suis pointé, tout à l’heure, sur le tréteau de l’Apostrophe où, pendant une petite heure, j’ai dialogué avec Isabelle Falconnier, nouvelle patronne du Salon et fine lectrice au demeurant qui m’a gratifié, déjà, d’une belle présentation de mes Chemins de traverse dans L’Hebdo…  Répondant à ses questions bien affûtées et prouvant une lecture en profondeur, j’ai décrit par le détail, pièces en mains – plusieurs de mes carnets remplis de dessins et d’aquarelles, qui ont fait dire à Isabelle, visant Olivier Morattel, qu’il faudrait un jour publier des fac-simile de ces manuscrits enluminés -, ma démarche de grappilleur de pépites poétiques ou d’observations, de traits d’humeur ou de pensées de l’aube, de notes à profusion portant sur une quaranaine d’années, mais je n’ai pas dit ce que je dois relever à l’instant : c’est que ce montage de plus de 400 pages doit son existence à l’enthousiasme fervent d’Olivier Morattel, contrastant tellement avec l’apathie de ceux qui « freinent à la montée » dans notre pays. En outre j’ai réitéré ma vive reconnaissance à mon ami Jean Ziegler, reparti ces jours sur les routes du monde, pour la généreuse lettre-postface dont il m’a gratifié.

Répondant à ses questions bien affûtées et prouvant une lecture en profondeur, j’ai décrit par le détail, pièces en mains – plusieurs de mes carnets remplis de dessins et d’aquarelles, qui ont fait dire à Isabelle, visant Olivier Morattel, qu’il faudrait un jour publier des fac-simile de ces manuscrits enluminés -, ma démarche de grappilleur de pépites poétiques ou d’observations, de traits d’humeur ou de pensées de l’aube, de notes à profusion portant sur une quaranaine d’années, mais je n’ai pas dit ce que je dois relever à l’instant : c’est que ce montage de plus de 400 pages doit son existence à l’enthousiasme fervent d’Olivier Morattel, contrastant tellement avec l’apathie de ceux qui « freinent à la montée » dans notre pays. En outre j’ai réitéré ma vive reconnaissance à mon ami Jean Ziegler, reparti ces jours sur les routes du monde, pour la généreuse lettre-postface dont il m’a gratifié. Eicher et Philippe Djian – véritable « concert littéraire » des deux compères rejoints par un remarquable jeune guitariste -,puisqu’un brave Monsieur s’est pointé, mon livre sous son bras, pour m’entretenir du formidable Roorda, humoriste de génie et pédagogue anarchisant dont il a épousé la petite-fille, et l’entendre m’évoquer aussi ses croisières en voilier du côté de la Désirade (!) et de la Dominique. C’est là-bas, m’a-t-il raconté qu’il a essayé de payer une course en taxi avec un couteau suisse, à un jovial chauffeur qui lui en a sorti un tout pareil de sa poche !

Eicher et Philippe Djian – véritable « concert littéraire » des deux compères rejoints par un remarquable jeune guitariste -,puisqu’un brave Monsieur s’est pointé, mon livre sous son bras, pour m’entretenir du formidable Roorda, humoriste de génie et pédagogue anarchisant dont il a épousé la petite-fille, et l’entendre m’évoquer aussi ses croisières en voilier du côté de la Désirade (!) et de la Dominique. C’est là-bas, m’a-t-il raconté qu’il a essayé de payer une course en taxi avec un couteau suisse, à un jovial chauffeur qui lui en a sorti un tout pareil de sa poche !

Tout l’heure je me trouvais, avec Olivier Morattel, dans cette espèce de café-cercle, comme il y en a des centaines dans cette ville sociale et sociable, au milieu d’une dizaine de tables occupées par une cinquantaine de mecs, rien que des étrangers jouant aux cartes, visiblement tous habitués du lieu, des Turcs et des Balkaniques, de probables Somaliens aussi, ne se mélangeant pas tout à fait mais visiblement tous chez eux, l’aimable patron passant seul de table en table – et c’est là qu’Olivier Morattel et moi nous sommes un peu dévoilés l’un à l’autre, mais pas trop, tout naturellement et en confiance, juste ce qu’il faut. Le meilleur de notre relation, jusque-là, s’est établi à travers nos choix et nos rejets communs. J’aime que ce type sensible et très attentif, comme le lièvre aux aguets ou le kangourou flairant le vent de Nullarbor, en rupture de carrière bancaire et se cherchant de nouvelles marques dans l’édition littéraire sans être « littéraire » du tout au sens dont je me méfie, soit à la fois un timbré de rock, un fan de Bécaud et une espèce de chrétien de gauche lecteur de Maurice Zundel. L’olibrius pourrait être mon fils par l’âge (il va sur sa quarantaine) mais je le sens aussi vieux que moi et moi aussi jeune que lui, j’ai bien aimé sa façon de se sentir illico à l’aise avec ma bonne amie, j’aime son inexpérience anxieuse et sa frénésie entreprenante, nous avons dépassé l’autre jour une première crise en grands garçons surtout soucieux de La Chose, à savoir le travail fait avec soin et l’amour de la littérature vivante que cristallise non seulement mon livre mais ceux de Quentin Mouron - lequel est pour beaucoup aussi dans notre rapprochement -, bref ce début de collaboration est aussi un début d’amitié et il était juste et bon, au bled natal de Cendrars, que l’absinthe vînt sceller ce début de pacte au milieu d’un concert de langues rocailleuses…

Tout l’heure je me trouvais, avec Olivier Morattel, dans cette espèce de café-cercle, comme il y en a des centaines dans cette ville sociale et sociable, au milieu d’une dizaine de tables occupées par une cinquantaine de mecs, rien que des étrangers jouant aux cartes, visiblement tous habitués du lieu, des Turcs et des Balkaniques, de probables Somaliens aussi, ne se mélangeant pas tout à fait mais visiblement tous chez eux, l’aimable patron passant seul de table en table – et c’est là qu’Olivier Morattel et moi nous sommes un peu dévoilés l’un à l’autre, mais pas trop, tout naturellement et en confiance, juste ce qu’il faut. Le meilleur de notre relation, jusque-là, s’est établi à travers nos choix et nos rejets communs. J’aime que ce type sensible et très attentif, comme le lièvre aux aguets ou le kangourou flairant le vent de Nullarbor, en rupture de carrière bancaire et se cherchant de nouvelles marques dans l’édition littéraire sans être « littéraire » du tout au sens dont je me méfie, soit à la fois un timbré de rock, un fan de Bécaud et une espèce de chrétien de gauche lecteur de Maurice Zundel. L’olibrius pourrait être mon fils par l’âge (il va sur sa quarantaine) mais je le sens aussi vieux que moi et moi aussi jeune que lui, j’ai bien aimé sa façon de se sentir illico à l’aise avec ma bonne amie, j’aime son inexpérience anxieuse et sa frénésie entreprenante, nous avons dépassé l’autre jour une première crise en grands garçons surtout soucieux de La Chose, à savoir le travail fait avec soin et l’amour de la littérature vivante que cristallise non seulement mon livre mais ceux de Quentin Mouron - lequel est pour beaucoup aussi dans notre rapprochement -, bref ce début de collaboration est aussi un début d’amitié et il était juste et bon, au bled natal de Cendrars, que l’absinthe vînt sceller ce début de pacte au milieu d’un concert de langues rocailleuses… Or voici que ce matin même, sur papier à en-tête des Nations Unies, Jean Ziegler m’envoie un petit mot pour s’excuser de ne pouvoir se pointer au vernissage des Chemins de traverse le 2 mai prochain, étant mandaté une fois de plus à d’autres bouts du monde. Comme son père le colonel, j’ai toujours reproché à l’énergumène d’abuser du papier à lettres du Conseil national, à l’époque, et aujourd’hui de l’ONU. Che Guevara lui avait conseillé de mener la révolution en nos murs, « dans le cerveau du monstre ». Mais aller jusqu’à abuser du papier à lettres des pouvoirs constitués ! Sacré Jean…

Or voici que ce matin même, sur papier à en-tête des Nations Unies, Jean Ziegler m’envoie un petit mot pour s’excuser de ne pouvoir se pointer au vernissage des Chemins de traverse le 2 mai prochain, étant mandaté une fois de plus à d’autres bouts du monde. Comme son père le colonel, j’ai toujours reproché à l’énergumène d’abuser du papier à lettres du Conseil national, à l’époque, et aujourd’hui de l’ONU. Che Guevara lui avait conseillé de mener la révolution en nos murs, « dans le cerveau du monstre ». Mais aller jusqu’à abuser du papier à lettres des pouvoirs constitués ! Sacré Jean…  Jean-Louis Kuffer. Chemins de traverse; lectures du monde 2000-2005. Olivier Morattel éditeur, 420p.

Jean-Louis Kuffer. Chemins de traverse; lectures du monde 2000-2005. Olivier Morattel éditeur, 420p.

Cote critique. ***

Cote critique. ***

(Ce texte constitue l'ouverture de la nouvelle livraison du Passe-Muraille, No 88, d'avril 2012, dont la parution est imminente. Il est extrait du dernier livre de François Debluë, Fragments d'un homme ordinaire, à paraître à L'Age d'Homme)

(Ce texte constitue l'ouverture de la nouvelle livraison du Passe-Muraille, No 88, d'avril 2012, dont la parution est imminente. Il est extrait du dernier livre de François Debluë, Fragments d'un homme ordinaire, à paraître à L'Age d'Homme)

À La Désirade, ce 18 septembre. - Je me trouve parfois bien seul, mais il suffit que je reprenne Amiel n’importe où pour me rappeler la plénitude de ma vie, grâce d’abord à celles qui m’entourent, mais aussi grâce à mon propre élan aimant. C’est cela qui me protège en somme de tout: c’est que j’aime. Si je n’aime pas ou plus (Dimitri, notamment), c’est que mon amour a été blessé ou rejeté.

À La Désirade, ce 18 septembre. - Je me trouve parfois bien seul, mais il suffit que je reprenne Amiel n’importe où pour me rappeler la plénitude de ma vie, grâce d’abord à celles qui m’entourent, mais aussi grâce à mon propre élan aimant. C’est cela qui me protège en somme de tout: c’est que j’aime. Si je n’aime pas ou plus (Dimitri, notamment), c’est que mon amour a été blessé ou rejeté. Affects du paon. - Flannery O’Connor avait 27 paons, dont elle observait le choix des postures et des positions dans la poussière, sur un arbre ou sur un tas de fumier. « Un paon n’est accessible qu’à deux types d’émotion », écrit-elle à une correspondante qui s’apitoie à propos du handicap de l’un d’eux. Et de préciser: « Où trouver quelque chose à se mettre sous la dent et comment éviter ce qui pourrait le tuer tout en tuant lui-même ce dont il a besoin ».

Affects du paon. - Flannery O’Connor avait 27 paons, dont elle observait le choix des postures et des positions dans la poussière, sur un arbre ou sur un tas de fumier. « Un paon n’est accessible qu’à deux types d’émotion », écrit-elle à une correspondante qui s’apitoie à propos du handicap de l’un d’eux. Et de préciser: « Où trouver quelque chose à se mettre sous la dent et comment éviter ce qui pourrait le tuer tout en tuant lui-même ce dont il a besoin ».  (Ces notes sont extraites de Chemins de traverse; lectures du monde 2000-2005, à paraître ces jours chez Olivier Morattel)

(Ces notes sont extraites de Chemins de traverse; lectures du monde 2000-2005, à paraître ces jours chez Olivier Morattel)

Or Lambert écrit précisément ceci sur son cinquième feuillet que je recopie tandis que le ciel se découvre sur l’immense lac s’incurvant sous mes fenêtres à l’indifférence impériale des monts de Savoie aux vieilles neiges embrumées ce matin à la traditionnelle manière chinoise :

Or Lambert écrit précisément ceci sur son cinquième feuillet que je recopie tandis que le ciel se découvre sur l’immense lac s’incurvant sous mes fenêtres à l’indifférence impériale des monts de Savoie aux vieilles neiges embrumées ce matin à la traditionnelle manière chinoise :  Curieusement, j’ai retrouvé cette pensée de vieille peau apaisée chez le jeune Quentin Mouron, avec lequel je parlais l’autre jour, sur le gazon du campus lacustre de l’Université de Lausanne où il bûchait par devoir sur la controverse opposant Lukacs et Adorno, en parlant simplement de sa lecture de Kant dans le désert de Joshua Tree, de ma lecture des Remarques de Wittgenstein à Passau, de sa lecture de L’été des sept-dormants de Jacques Mercanton dans un chalet des Alpes vaudoises, de notre lecture comparées des Deux étendards de Lucien Rebatet, de sa septième lecture de Madame Bovary dont la fin de Monsieur l’étreint toujours d’émotion, de ma lecture de Lumière d’août un après-midi d’été place Paul Verlaine à Paris où il commença de pleuvoir des gouttes chaudes sur mon livre, de sa lecture de Céline à Trona (California) enfin de ma lecture des Feuilles tombées de Vassily Rozanov au Pincio de Rome ou au jardin du Luxembourg ou à Central Park ou sur un banc de Brooklyn Heights ou dans une librairie tokyoïte du quartier de Kanda, et voici que je lui récite par cœur :

Curieusement, j’ai retrouvé cette pensée de vieille peau apaisée chez le jeune Quentin Mouron, avec lequel je parlais l’autre jour, sur le gazon du campus lacustre de l’Université de Lausanne où il bûchait par devoir sur la controverse opposant Lukacs et Adorno, en parlant simplement de sa lecture de Kant dans le désert de Joshua Tree, de ma lecture des Remarques de Wittgenstein à Passau, de sa lecture de L’été des sept-dormants de Jacques Mercanton dans un chalet des Alpes vaudoises, de notre lecture comparées des Deux étendards de Lucien Rebatet, de sa septième lecture de Madame Bovary dont la fin de Monsieur l’étreint toujours d’émotion, de ma lecture de Lumière d’août un après-midi d’été place Paul Verlaine à Paris où il commença de pleuvoir des gouttes chaudes sur mon livre, de sa lecture de Céline à Trona (California) enfin de ma lecture des Feuilles tombées de Vassily Rozanov au Pincio de Rome ou au jardin du Luxembourg ou à Central Park ou sur un banc de Brooklyn Heights ou dans une librairie tokyoïte du quartier de Kanda, et voici que je lui récite par cœur : Marc Dugain, né en 1957 au Sénégal (cette année où nous avions dix ans et fauchions des San A à la kiosquière des abords du collège de Béthusy, dite La Nénette, avant de les lui revendre), est un écrivain qui fabrique ses livres avec un grand soin d’artisan fabriquant une chaise, une belle et bonne chaise (parfois électrifiée) où s’asseoir pour livre ses livres. Les littéraires le snoberont peut-être parce qu’il écrit clair et net, direct comme on cogne, et que son histoire frise le polar, sauf qu’elle tire plus vers Dostoïevski (que son protagoniste lit dans sa cellule) que vers le thriller standardisé des temps qui courent. Le roman « travaille » la vie réelle d’Ed Klemper, terrifiante histoire relatée par Stéphane Bourgoin dans un livre sur les serial killers qu’il faut lire aussi. Tout cela bien loin de Lambert Schlechter et de ses Chinois ? Pas du tout, car tout de la pensée pratique et de la poésie réelle se tient, n’est-ce pas ?

Marc Dugain, né en 1957 au Sénégal (cette année où nous avions dix ans et fauchions des San A à la kiosquière des abords du collège de Béthusy, dite La Nénette, avant de les lui revendre), est un écrivain qui fabrique ses livres avec un grand soin d’artisan fabriquant une chaise, une belle et bonne chaise (parfois électrifiée) où s’asseoir pour livre ses livres. Les littéraires le snoberont peut-être parce qu’il écrit clair et net, direct comme on cogne, et que son histoire frise le polar, sauf qu’elle tire plus vers Dostoïevski (que son protagoniste lit dans sa cellule) que vers le thriller standardisé des temps qui courent. Le roman « travaille » la vie réelle d’Ed Klemper, terrifiante histoire relatée par Stéphane Bourgoin dans un livre sur les serial killers qu’il faut lire aussi. Tout cela bien loin de Lambert Schlechter et de ses Chinois ? Pas du tout, car tout de la pensée pratique et de la poésie réelle se tient, n’est-ce pas ?

Quelques semaines auparavant, en effet, la lecture du premier livre de Quentin Mouron, Au point d’effusion des égouts, avait été mon plus grand bonheur de fin d’année. Je m’étais réjouis comme très rarement de rendre compte de ce livre dans les colonnes de 24 Heures et sur mes blogs, autant que je m’étais réjouis, en 1973, de publier mon premier livre à L’Age d’Homme. Je me sentais extraordinairement proche de ce youngster qui eût pu être mon petit-fils, déjà nous avions échangé une cinquantaine de courriels complices et souvent bien denses, et maintenant Quentin me disait : vas-y, fonce Alphonse, Morattel est un peu cinglé mais il fait son job. Donc je m’y suis mis : en trois mois j’ai bouclé ce nouveau livre à paraître dans quelques jours. J’ai laissé de côté mes rhapsodies qui n’étaient encore qu’un chantier, j’ai repris un ouvrage déjà pas mal avancé mais dont je ne voyais pas qui il pouvait intéresser, intitulé Le Souffle de la vie et constituant la suite, en plus largement polyphonique, de L’Ambassade du papillon, des Passions partagées et de Riches Heures.

Quelques semaines auparavant, en effet, la lecture du premier livre de Quentin Mouron, Au point d’effusion des égouts, avait été mon plus grand bonheur de fin d’année. Je m’étais réjouis comme très rarement de rendre compte de ce livre dans les colonnes de 24 Heures et sur mes blogs, autant que je m’étais réjouis, en 1973, de publier mon premier livre à L’Age d’Homme. Je me sentais extraordinairement proche de ce youngster qui eût pu être mon petit-fils, déjà nous avions échangé une cinquantaine de courriels complices et souvent bien denses, et maintenant Quentin me disait : vas-y, fonce Alphonse, Morattel est un peu cinglé mais il fait son job. Donc je m’y suis mis : en trois mois j’ai bouclé ce nouveau livre à paraître dans quelques jours. J’ai laissé de côté mes rhapsodies qui n’étaient encore qu’un chantier, j’ai repris un ouvrage déjà pas mal avancé mais dont je ne voyais pas qui il pouvait intéresser, intitulé Le Souffle de la vie et constituant la suite, en plus largement polyphonique, de L’Ambassade du papillon, des Passions partagées et de Riches Heures.