Rhapsodies panoptiques (5)

…Ce qu’on se demande, à présent, c’est si ces fils de pub des agences zurichoises vont pas lancer l’mouvement Santo Subito pour Rodgère, non mais t’as vu ces placards, t’as vu cet ange blanc qui sort de la brume immaculée du ciel de la Réussite, t’as vu ce marketing omniprésent que ça en d’vient aussi insistant que les effigies de Ben Ali dans la Tunisie de naguère ou que celles d’Enver Hodja au pays des aigles - le sexe à piles Wonderboy en plus, j’te le fais pas dire, eh mais t’as vu ce délire, et tu veux que je vote pour cette Suisse-là, non mais des fois…

…J’étais en train de me réjouir, au TJ, de la nomination à la présidence de la nouvelle Tunisie de Moncef Marzouki, l’vieux lutteur dont le vieil Haldas m’avait fait découvrir les récits de prison il y a des années de ça et dont le retour au pays, l’accueil qu’on lui a fait, le positions prises que l’ami Rafik Ben Salah trouvait trop favorables aux islamistes alors qu’elles me semblaient proches du pays réel sans trop fleurer l’opportunisme, enfin j’sais pas trop, tu sais que j’suis vraiment pas ferré dans ces matières-là, mais bon ça me touchait quelque part que le combat du vieux lutteur contre la dictature fût finalement justifiée, comme il en a été avant lui de Vaclav Havel ou de Lech Walesa, de Nelson Mandela ou du Brésilien Lula – ça m’a touché presque aux larmes de le voir là même si personne ne sait trop ce que tout ça va donner, et dans la foulée v’là l’archange de la raquette onduler dans les nuées impalpables de son empyrée de studio, non mais j’te jure, déjà que je l’avais repéré ce matin sur les placards de la ville, au format Univers, pour les Assurances Longue Vie, et v’là qu’on nous l’relance au Prime Time avec son bon sourire content de son Absolue Compétence, laquelle ne fait que refléter la Totale Excellence de la Suisse qui gagne, mais là ça ne suffira pas, j’te dis, va falloir canoniser l’Federer, on s’découvre dans les travées, on s’incline, on s’agenouille à s’aplaventrir en salamalecs, on va faire mieux que les mahométans de la rue de Marseille qui ont tant fait fulminer Rafik lors de notre dernière virée là-bas, de Tunis à Moknine – Allah est top grand mais c’est Roger Federer qui ce soir nous fait pisser le dinar…

… Avec le Taulard je ne pouvais pas ignorer le fin du fin du génie de Rodgère, c’est pourtant vrai, depuis les années qu’il le scotche et le bluffe et depuis que lui et l’Imagier me racontent ses exploits, vu que moi j’arrive pas à me visser à ces échanges de plop-plop ou aux râles de Nadal, et ça nous a toujours fait plutôt marrer de le voir comparer aux plus grands artistes et aux cerveaux les plus Maxis de tous les temps, comme quoi Federer était le Leonardo des courts avec son sourire de Giocondo Maschio, l’Mozart du lob ou l’Einstein du tir ondulatoire à revers corpusculaires - j’te fais pas un dessin sur le génie proportionné de nos chroniqueurs en matière d’invention recyclée par les publicitaires, enfin nous autres sauvageons ce qu’on aimait c’était bien quelque part l’artiste chez Rodgère, ce qui échappait miraculeusement à la Méga Machine à gagner, mais là maintenant, depuis quelque temps, bien au-dessus des vices et vicissitudes des mortels olympiques qu’ont l’plus de niaque de chez niaque, là ça devient l’délire comme c’est avec les dieux de tous les cieux que se compare l’Ange de la Grande Chelemitude, et là j’sens qu’on va encore s’amuser, Kiddy qui viens de sauter dans le TransEuropExpress new look destination Budapest où tu vas vérifier ce qu’il y a de nouveau à L’Est, là j’me réjouis de parler avec Tonio qui ne manque pas lui non plus un match de Rodgère même quand il glisse sur le lac à bord de son skif, là je l’attends quand il aura lu les pages de Pierre Lamalattie sur « l’extravagante importance du sport à notre époque », là j’me réjouis de retrouver Blacky dimanche soir au Buffet de la Gare, sous le Cervin mandarine, pour lui dire un peu de ce que je pense de son nouveau manuscrit, enfin j’me réjouis évidemment de ne rien manquer du prochain match de Federer que me racontera l’Taulard tard le soir…

…Ce que j’veux dire, en somme, c’est que le délire n’est pas ça : j’entends le vrai délire. Ce que j’veux dire c’est que la bonne exagération n’est pas là, dans ce formatage à outrance sans trace de vraie transe. Dans le bar du Roumain j’écoutais l’autre soir Blacky me raconter l’art du commérage de son Afrique à Douala, et ça me faisait rêver, ça, ça me ramenait au vrai délire immémorial de l’initial griot qui nous serine sa Genèse, le vrai délire c’est ce que j’entends battre en sourdine, tagadam, dans le Tam-tam d’Eden du compère Tonio, le vrai délire relance la danse de Zorba, mon premier mentor imaginaire, quand je marchais seul dans les hauteurs des Ecrins - véritable joyau de solitude adolescente et de chant et de délire ardent que j’étais à seize ans pendant que mes congénères se livraient au plop-plop dans le camping d’en bas, moi j’suis de ces nuls que le Match Réussite n’a jamais fait rêver; ce qu’on lui a reproché à ce désinvolte est d’avoir toujours trop rêvé mais pas à ça, pas rêvé du tout à la niaque de chez niaque, jamais amorcé la machine à gagner ce branleur solitaire à la Walser, jamais vraiment joué le jeu, non merci, ce fieffé Bartleby des retraits préalpins, jamais relevé ce défis-là, jamais de la classe qui fait rêver la Suisse ce gars-là…

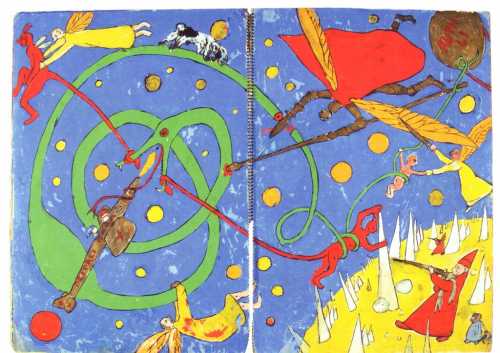

…L’défi je me réjouis de raconter ce que c’est à mes yeux avec tous ceux que je croise et entrecroise tous les jours que Dieu fait – enfin ce qu’on appelle Dieu et pas que le soir dans les bars -, j’veux dire le vrai défi du vrai délire qui consiste à se raconter depuis la Nuit des Temps, et même avant, comment c’était et comment on ne sait pas que ça sera jamais, donc au plus-que-présent de l’indicative félicité cernée de noir, le délire de penser que Number One, notre première infante avec Lady L, vient au monde demain avec son destin dans la main, un 23 novembre par temps limpide, et que c’est avec l’Imagier qu’on est allés l’accueillir en fanfare ce matin-là et qu’on lui fera livrer demain vingt-neuf balais – le vrai délire découle de la sainte banalité de nos jours, ça c’est l’sermon du jour mes chers Blacky & Kiddy qui avez l’âge d’amorcer le délire que je dis là, et Number Two nous sourit là-bas dans la nuit avec son Buddy, Tonio, Jackie et tout le Gang Big Bang des nullités de notre acabit, Bona de l’autre côté de la nuit et les adorables greluches et greluchons de Facebook - chacun dans sa nacelle et valsez voltiges…

… Ce que j’veux dire encore ce soir c’est que l’andante du concerto n°22 de Mozart est vraiment d’une beauté déchirante, ce que j’veux dire aussi c’est que les cordes produisent des accents majestueusement mélancoliques, progressivement relayés par les amères harmonies des bois, que le récitatif du piano est cristallin, plein d’une ferme et noble contenance, qu’il exprime cette nostalgie retenue, typique de Mozart, dans laquelle la joie et la déception se mêlent, et j’veux dire enfin qu’on a l’impression que Mozart a distillé son existence pour en tirer un concentré particulièrement juste, enfin que cet andante est un condensé de vie immédiatement injectable pour être vécu à nouveau, encore et encore, Bonus contre Malus – oui c’est ce que j’aimerais te dire se soir, ma Lady L. restée en ville, et à vous Jackie et Tonio, et à toi l’Gitan, à vous Kiddy et Blacky et à mes 1836 amis-pour-la-vie de Facebook, voilà ce que je recopie mot à mot à la page 41 de 121 curriculum vitae pour un tombeau de Pierre Lamalattie, drôle de premier roman d’un drôle de peintre que je vais continuer de lire sans cesser de pianoter ces drôles de rhapsodies…

… Ce que j’veux dire encore ce soir c’est que l’andante du concerto n°22 de Mozart est vraiment d’une beauté déchirante, ce que j’veux dire aussi c’est que les cordes produisent des accents majestueusement mélancoliques, progressivement relayés par les amères harmonies des bois, que le récitatif du piano est cristallin, plein d’une ferme et noble contenance, qu’il exprime cette nostalgie retenue, typique de Mozart, dans laquelle la joie et la déception se mêlent, et j’veux dire enfin qu’on a l’impression que Mozart a distillé son existence pour en tirer un concentré particulièrement juste, enfin que cet andante est un condensé de vie immédiatement injectable pour être vécu à nouveau, encore et encore, Bonus contre Malus – oui c’est ce que j’aimerais te dire se soir, ma Lady L. restée en ville, et à vous Jackie et Tonio, et à toi l’Gitan, à vous Kiddy et Blacky et à mes 1836 amis-pour-la-vie de Facebook, voilà ce que je recopie mot à mot à la page 41 de 121 curriculum vitae pour un tombeau de Pierre Lamalattie, drôle de premier roman d’un drôle de peintre que je vais continuer de lire sans cesser de pianoter ces drôles de rhapsodies…

…Je revenais ce soir-là du théâtre, comme tu sais aussi, pendant que t’étais à ton humectoir gay de la Pink Attitude. J’avais revu pour la énième fois le fameux Bonhomme et les incendiaires de cette vieille Frosch de Frisch, et j’étais un peu dépité, mon Dipita, par le coup de vieux que la pièce a pris depuis l’effondrement du Mur et du Rideau de fer – tout ça bien avant ta venue au monde à Douala et l’effondrement des Touines Taouères. J’étais vaguement abattu, mon frère, parce qu’à ton âge j’avais encore cru à cette fable du p’tit patron chiard, directeur d’une p’tite fabrique de lotion capillaire et ne rêvant que de pendre les séditieux boutefeux rôdant dans les années 50 comme autant de bolchévistes impatients de nous incendier nos villas Chez Nous ; bien sûr je pensais à Blocher et à ses blochéristes mais l’Histoire ne repassait pas les plats ; bref je ne me sentais plus convaincu par cette vieille rhétorique de profs de gauche des années 60, ou disons que le côté concerné de tout ça ne me concernait plus, cette ironie à effets brechtiens me paraissait surannée ou plus exactement me rappelait nos fins de soirées énervées de l’Organisation avant que je ne m’en tire alors que le Taulard y entrait par une autre porte – bref tout ça, comme en ce temps-là, me paraissait faussé, pas vraiment vrai, pas réel comme est réelle la réalité réelle que j’retrouve en revanche à chaque fois que j’revois La visite de la vieille dame de l’affreux Dürrenmatt ni-de-gauche-ni-de-droite, qu’on disait alors cynique vu son manque d’empressement de voter comme il faut ou de signer tous les manifestes, et nous revoilà à la case départ où la vraie révolte ne saurait avoir le moindre plomb dans l’aile alors qu’on nous serine que tout va mieux que jamais n’est-ce pas…

…Je revenais ce soir-là du théâtre, comme tu sais aussi, pendant que t’étais à ton humectoir gay de la Pink Attitude. J’avais revu pour la énième fois le fameux Bonhomme et les incendiaires de cette vieille Frosch de Frisch, et j’étais un peu dépité, mon Dipita, par le coup de vieux que la pièce a pris depuis l’effondrement du Mur et du Rideau de fer – tout ça bien avant ta venue au monde à Douala et l’effondrement des Touines Taouères. J’étais vaguement abattu, mon frère, parce qu’à ton âge j’avais encore cru à cette fable du p’tit patron chiard, directeur d’une p’tite fabrique de lotion capillaire et ne rêvant que de pendre les séditieux boutefeux rôdant dans les années 50 comme autant de bolchévistes impatients de nous incendier nos villas Chez Nous ; bien sûr je pensais à Blocher et à ses blochéristes mais l’Histoire ne repassait pas les plats ; bref je ne me sentais plus convaincu par cette vieille rhétorique de profs de gauche des années 60, ou disons que le côté concerné de tout ça ne me concernait plus, cette ironie à effets brechtiens me paraissait surannée ou plus exactement me rappelait nos fins de soirées énervées de l’Organisation avant que je ne m’en tire alors que le Taulard y entrait par une autre porte – bref tout ça, comme en ce temps-là, me paraissait faussé, pas vraiment vrai, pas réel comme est réelle la réalité réelle que j’retrouve en revanche à chaque fois que j’revois La visite de la vieille dame de l’affreux Dürrenmatt ni-de-gauche-ni-de-droite, qu’on disait alors cynique vu son manque d’empressement de voter comme il faut ou de signer tous les manifestes, et nous revoilà à la case départ où la vraie révolte ne saurait avoir le moindre plomb dans l’aile alors qu’on nous serine que tout va mieux que jamais n’est-ce pas…

… L’micmac c’est la mort planifiée quelle qu’elle soit, que je dis au Gitan et le Gitan opine et répète comme ça qu’il va lui casser la gueule au micmac. L’autre jour l’Gitan m’a lu les premières pages des Couleurs de l’hirondelle de l’affreux Popescu, son double romanesque pourrait-on dire, et là j’ai pour ainsi dire chialé, comme en lisant J’ai saigné de Cendrars, quand cet enfoiré de Marius Daniel raconte sa dernière visite à sa pauvre mère roumaine allongée dans sa morgue d’hôpital roumain, nue sur le sol avec une pauvre brique sous la tête, et ça disserte dans les médias sur l’opportunité d’accueillir la minable Roumanie dans la noble Europe, mais c’est ça encore l’micmac : c’est l’Popescu qui allonge des euros pour couvrir la nudité de sa mère et payer l’aide des fonctionnaires présents, et plus tard ce sera d’en allonger d’autres, d’euros, pour acheter des fleurs à la morte que de minables Roumains voleront le lendemain de l’enterrement sur la tombe maternelle – voilà le micmac et la version proche de la saga de Saga dont tout le monde se fout plus ou moins, pas vrai Blacky ? Mais je te sens qui t’impatiente d’entendre, à ton tour, la saga de Saga…

… L’micmac c’est la mort planifiée quelle qu’elle soit, que je dis au Gitan et le Gitan opine et répète comme ça qu’il va lui casser la gueule au micmac. L’autre jour l’Gitan m’a lu les premières pages des Couleurs de l’hirondelle de l’affreux Popescu, son double romanesque pourrait-on dire, et là j’ai pour ainsi dire chialé, comme en lisant J’ai saigné de Cendrars, quand cet enfoiré de Marius Daniel raconte sa dernière visite à sa pauvre mère roumaine allongée dans sa morgue d’hôpital roumain, nue sur le sol avec une pauvre brique sous la tête, et ça disserte dans les médias sur l’opportunité d’accueillir la minable Roumanie dans la noble Europe, mais c’est ça encore l’micmac : c’est l’Popescu qui allonge des euros pour couvrir la nudité de sa mère et payer l’aide des fonctionnaires présents, et plus tard ce sera d’en allonger d’autres, d’euros, pour acheter des fleurs à la morte que de minables Roumains voleront le lendemain de l’enterrement sur la tombe maternelle – voilà le micmac et la version proche de la saga de Saga dont tout le monde se fout plus ou moins, pas vrai Blacky ? Mais je te sens qui t’impatiente d’entendre, à ton tour, la saga de Saga… … Donc on a tenu notre G2 jusqu’au lever des chaises sur le pourtour des tables, aux Abattoirs, avec le Gitan et ses deux pour mille jamais détectés par les collaboratrices et collaborateurs de notre zélée Police dans le ballet des gyrophares – c’est un Mystère de la Nature que l’impunité légendaire du Gitan conduisant son taxi dans tous les états de l’ébriété tsigane sans faillir jamais ni ne se faire gauler -, puis le G2 a viré G3 quand tu nous a rejoints au bar du Roumain plein de Russes accortes toutes ligotées par une autre orga du micmac, ensuite le Kid nous a rejoints, il me semble, on a donc tenu un G4 mais là ça faisait Big Bang dans ma tête, je rejoignais pour ainsi dire la soupe originelle au pied du mur de Planck et j’ai cessé de noter et me suis cassé je ne sais comment au bout de la nuit en me rappelant pourtant, en silhouette décatie à vieux peignoir sexy, la Bella Ciao de nos lendemains qui chantent…

… Donc on a tenu notre G2 jusqu’au lever des chaises sur le pourtour des tables, aux Abattoirs, avec le Gitan et ses deux pour mille jamais détectés par les collaboratrices et collaborateurs de notre zélée Police dans le ballet des gyrophares – c’est un Mystère de la Nature que l’impunité légendaire du Gitan conduisant son taxi dans tous les états de l’ébriété tsigane sans faillir jamais ni ne se faire gauler -, puis le G2 a viré G3 quand tu nous a rejoints au bar du Roumain plein de Russes accortes toutes ligotées par une autre orga du micmac, ensuite le Kid nous a rejoints, il me semble, on a donc tenu un G4 mais là ça faisait Big Bang dans ma tête, je rejoignais pour ainsi dire la soupe originelle au pied du mur de Planck et j’ai cessé de noter et me suis cassé je ne sais comment au bout de la nuit en me rappelant pourtant, en silhouette décatie à vieux peignoir sexy, la Bella Ciao de nos lendemains qui chantent…

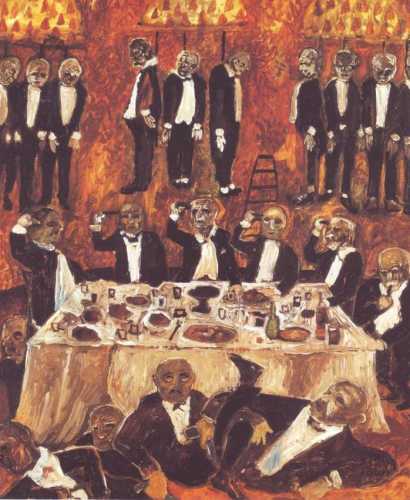

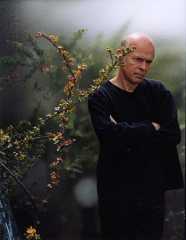

… Donc ça commencerait par une relance du fameux discours du vieux dino, j’veux dire Friedrich Dürrenmatt à la blanche crinière fellinienne, devant les plus hautes autorités de la Confédération et s’adressant, en 1990, au Président de la République de Tchéquie, à savoir le dramaturge dissident Vaclav Havel qu’on fêtait alors en même temps qu’on fêtait la sortie de son pays du communisme. Tout ça donc solennel et costumé. Ministres et leurs épouses, banquiers et capitaines d’industrie, avocat poudrés et journalistes fardés - tout l’gratin. À trois mois de la mort de Fritz, mais nul ne s’en doute. Et la révolution du Président se joue encore sur du velours. Tout ainsi sous contrôle : le Mur tombé, débris revendus dans les boutiques chic ; derniers barbelés du Rideau de fer recyclés en colliers et bracelets dans les clubs SM. Et voici que le vieux sanglier passe à l’attaque de son ton traînant de Bernois des bois…

… Donc ça commencerait par une relance du fameux discours du vieux dino, j’veux dire Friedrich Dürrenmatt à la blanche crinière fellinienne, devant les plus hautes autorités de la Confédération et s’adressant, en 1990, au Président de la République de Tchéquie, à savoir le dramaturge dissident Vaclav Havel qu’on fêtait alors en même temps qu’on fêtait la sortie de son pays du communisme. Tout ça donc solennel et costumé. Ministres et leurs épouses, banquiers et capitaines d’industrie, avocat poudrés et journalistes fardés - tout l’gratin. À trois mois de la mort de Fritz, mais nul ne s’en doute. Et la révolution du Président se joue encore sur du velours. Tout ainsi sous contrôle : le Mur tombé, débris revendus dans les boutiques chic ; derniers barbelés du Rideau de fer recyclés en colliers et bracelets dans les clubs SM. Et voici que le vieux sanglier passe à l’attaque de son ton traînant de Bernois des bois… …. Ceci dit moi je t’avouerai, malgré tout, que cette histoire de prison n’a cessé de me tarabuster. Bien sûr que je la trouvais exagérée moi aussi. Aussi gonflée que ce qu’écrit le jeune Ramuz, en 1918, quand il affirme que si nos amis Français souffrent là-bas, de l’autre côté de la frontière, nous aussi nous souffrons à la seule pensée de les savoir souffrir. Blaise Cendrars, au même moment, est en train de se vider de son sang sur une civière. On lira plus tard, à chialer, le récit déchirant du jeune troufion en train de crever à ses côtés, qui fait Blaise s’excuser presque de se sentir survivre. Tandis que Ramuz souffre autant que ceux-là, non mais ! Très Suisse tout ça, tu trouves pas ? N’empêche : le vieux Dürrenmatt et le jeune Ramuz disent quelque chose qui déroge à ce qui semble juste un petit réconfort foireux, et c’est ça qui me fait y revenir. Je pense au corps de Dürrenmatt. Je pense au corps des livres de Dürrenmatt. Je pense à La visite de la Vieille Dame. Je pense à la façon dont les Messieurs ont fait d’une jeune amoureuse la vieille catin vengeresse. Je pense à la pureté de cœur du vieux Friedrich. Je me rappelle l’étudiant fonçant dans le tunnel. Le train peinard de Konolfingen à Berne qui passe soudain de l’horizontal à la bascule sauvage en chute verticale direction le profond de la Terre. Je me dis qu’il sait ce soir-là qu’il va mourir comme aux moments des transes lucides du jeune auteur mais que cette fois ça se précise. Je me dis que la réalité réelle perçue par Ramuz n’a pas d’âge mais qu’il lui arrive à lui aussi de toucher au pur sauvage. Je me dis que ces deux-là on pressenti l’horreur de l’actuel Wellness et la camisole de force de notre béate béance. Je les vois tous, les sauvages, j’vois Robert Walser, j’vois Charles-Albert, j’vois la mère Colomb, j’vois Farinet, j’vois Aloyse et Wölffli, j’vois Godard à moitié mort et Daniel Schmid encore vivant, j’vois Louis Soutter l’halluciné génie - j’les vois tutti quanti dans le jacuzzi, tous au barbecue fédéral du fédéral Office de la Culture populaire et de qualité, tous plus libres de se la jouer extrême, de se la jouer rebelle n’est-ce pas, de se la jouer barbare en veux-tu voilà, tous plus libres d’êtres libres et de ne pas dire le contraire, sinon gare aux subsides, non mais des fois…

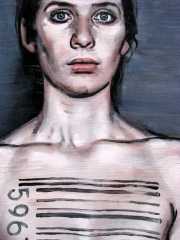

…. Ceci dit moi je t’avouerai, malgré tout, que cette histoire de prison n’a cessé de me tarabuster. Bien sûr que je la trouvais exagérée moi aussi. Aussi gonflée que ce qu’écrit le jeune Ramuz, en 1918, quand il affirme que si nos amis Français souffrent là-bas, de l’autre côté de la frontière, nous aussi nous souffrons à la seule pensée de les savoir souffrir. Blaise Cendrars, au même moment, est en train de se vider de son sang sur une civière. On lira plus tard, à chialer, le récit déchirant du jeune troufion en train de crever à ses côtés, qui fait Blaise s’excuser presque de se sentir survivre. Tandis que Ramuz souffre autant que ceux-là, non mais ! Très Suisse tout ça, tu trouves pas ? N’empêche : le vieux Dürrenmatt et le jeune Ramuz disent quelque chose qui déroge à ce qui semble juste un petit réconfort foireux, et c’est ça qui me fait y revenir. Je pense au corps de Dürrenmatt. Je pense au corps des livres de Dürrenmatt. Je pense à La visite de la Vieille Dame. Je pense à la façon dont les Messieurs ont fait d’une jeune amoureuse la vieille catin vengeresse. Je pense à la pureté de cœur du vieux Friedrich. Je me rappelle l’étudiant fonçant dans le tunnel. Le train peinard de Konolfingen à Berne qui passe soudain de l’horizontal à la bascule sauvage en chute verticale direction le profond de la Terre. Je me dis qu’il sait ce soir-là qu’il va mourir comme aux moments des transes lucides du jeune auteur mais que cette fois ça se précise. Je me dis que la réalité réelle perçue par Ramuz n’a pas d’âge mais qu’il lui arrive à lui aussi de toucher au pur sauvage. Je me dis que ces deux-là on pressenti l’horreur de l’actuel Wellness et la camisole de force de notre béate béance. Je les vois tous, les sauvages, j’vois Robert Walser, j’vois Charles-Albert, j’vois la mère Colomb, j’vois Farinet, j’vois Aloyse et Wölffli, j’vois Godard à moitié mort et Daniel Schmid encore vivant, j’vois Louis Soutter l’halluciné génie - j’les vois tutti quanti dans le jacuzzi, tous au barbecue fédéral du fédéral Office de la Culture populaire et de qualité, tous plus libres de se la jouer extrême, de se la jouer rebelle n’est-ce pas, de se la jouer barbare en veux-tu voilà, tous plus libres d’êtres libres et de ne pas dire le contraire, sinon gare aux subsides, non mais des fois…  …Le panopticon est ce lieu de la prison d’où tous les prisonniers à la promenade sont visibles, mais la position ne se borne pas à la prison suisse, j’te jure que c’est de la prison du multimonde qu’il va s’agir. Le jeune Basil da Cunha balade sa caméra le long d’un chantier nocturne genevois ou dans un bidonville lisboète et me raconte ses projets sous le Cervin mandarine du Buffet de la Gare de Lausanne, moi j’lui raconte mon projet de roman panoptique en évoquant le filmage du Filmeur d’Alain Cavalier auquel j’ai décrit le film que Lionel Baier a tourné avec son téléphone portable sous le titre de Low cost – j’te cite autant de sauvages selon mon cœur, comme l’est resté à sa façon le vieux Chappaz ou comme je l’ai retrouvé dans L’Embrasure de la jeune Douna Loup, enfin tu vois le genre : pas du tout rebelles de salon mais artisans, mais poètes de la Chose, tous résistant à la nouvelle taule sans murs du Bonheur obligatoire capté et réfracté dans l’instant par les webcams du multimonde…

…Le panopticon est ce lieu de la prison d’où tous les prisonniers à la promenade sont visibles, mais la position ne se borne pas à la prison suisse, j’te jure que c’est de la prison du multimonde qu’il va s’agir. Le jeune Basil da Cunha balade sa caméra le long d’un chantier nocturne genevois ou dans un bidonville lisboète et me raconte ses projets sous le Cervin mandarine du Buffet de la Gare de Lausanne, moi j’lui raconte mon projet de roman panoptique en évoquant le filmage du Filmeur d’Alain Cavalier auquel j’ai décrit le film que Lionel Baier a tourné avec son téléphone portable sous le titre de Low cost – j’te cite autant de sauvages selon mon cœur, comme l’est resté à sa façon le vieux Chappaz ou comme je l’ai retrouvé dans L’Embrasure de la jeune Douna Loup, enfin tu vois le genre : pas du tout rebelles de salon mais artisans, mais poètes de la Chose, tous résistant à la nouvelle taule sans murs du Bonheur obligatoire capté et réfracté dans l’instant par les webcams du multimonde…

Dans Par les temps qui courent (Campiche, 1995) : Soleil d’hiver, évocation d’une jeunesse bohème dans le Vieux Quartier de Lausanne.

Dans Par les temps qui courent (Campiche, 1995) : Soleil d’hiver, évocation d’une jeunesse bohème dans le Vieux Quartier de Lausanne. Dans Le Pain de coucou (L’Age d’Homme, 1983). Diverses séquences de cette première évocation d’une enfance partagée entre deux cultures romande et alémanique.

Dans Le Pain de coucou (L’Age d’Homme, 1983). Diverses séquences de cette première évocation d’une enfance partagée entre deux cultures romande et alémanique. Dans L’Enfant prodigue (D’autre Part, 2011). Deux extraits de cette nouvelle remémoration recréatrice du Temps qui passe.

Dans L’Enfant prodigue (D’autre Part, 2011). Deux extraits de cette nouvelle remémoration recréatrice du Temps qui passe.

Quentin Mouron. Au point d’effusion des égouts. Olivier Morattel, 137p.

Quentin Mouron. Au point d’effusion des égouts. Olivier Morattel, 137p.

Yverdon-les-Bains. Théâtre de l'Echandole, jusqu'au 3 décembre.

Yverdon-les-Bains. Théâtre de l'Echandole, jusqu'au 3 décembre.

À propos du recueil de nouvelles Embrasez-moi, d'Eric Holder

À propos du recueil de nouvelles Embrasez-moi, d'Eric Holder ERIC HOLDER: Embrasez-moi, Le Dilettante, 2011

ERIC HOLDER: Embrasez-moi, Le Dilettante, 2011

En reprenant la lecture du Journal littéraire de Paul Léautaud, comme souvent à travers les années, depuis plus de trente ans, je me sens à la fois très proche de ces notations si limpides et si libres, d’un esprit si vif et d’une expression si naturelle, tout en me situant à l’opposé de sa position d’égotiste aux curiosités par trop étroites, dont l’horizon ne dépasse guère le pourtour de l’île-de-France, ni la profondeur de son encrier. Au demeurant, restant lui-même et farouchement, Léautaud ne m’intéresse pas moins à tout coup pour la justesse et la sincérité de tout ce qu’il note, et sa phrase seule a quelque chose de salubre et de revigorant.

En reprenant la lecture du Journal littéraire de Paul Léautaud, comme souvent à travers les années, depuis plus de trente ans, je me sens à la fois très proche de ces notations si limpides et si libres, d’un esprit si vif et d’une expression si naturelle, tout en me situant à l’opposé de sa position d’égotiste aux curiosités par trop étroites, dont l’horizon ne dépasse guère le pourtour de l’île-de-France, ni la profondeur de son encrier. Au demeurant, restant lui-même et farouchement, Léautaud ne m’intéresse pas moins à tout coup pour la justesse et la sincérité de tout ce qu’il note, et sa phrase seule a quelque chose de salubre et de revigorant. La beauté est à mes yeux l’image entrevue, de loin en loin, d’un monde plus harmonieux dont il émanerait une sorte de musique ou de prémonition physique et métaphysique de cette réalité supérieure, à la fois apaisantes et nous sortant de notre état contingent et mortel, en résonance avec d’invisibles sphères.

La beauté est à mes yeux l’image entrevue, de loin en loin, d’un monde plus harmonieux dont il émanerait une sorte de musique ou de prémonition physique et métaphysique de cette réalité supérieure, à la fois apaisantes et nous sortant de notre état contingent et mortel, en résonance avec d’invisibles sphères.

Ces phrases relevée à la lecture de Villa Amalia de Pascal Quignard : «L’air de Paris sentait son odeur si particulière, putréfiée, charcutière, mazoutée, épouvantable». - «C’était une femme entièrement à sa faim, à son chant, à sa marche, à sa passion, à sa nage, à son destin». - «Ceux qui ne sont pas dignes de nous ne nous sont pas fidèles». - «Le chagrin est plus ancien et presque plus pur en nous que la beauté». - «C’était une petite enfant dont le visage était la nostalgie même». - «Les œuvres inventent l’auteur qu’il leur faut et construisent la biographie qui convient». - «Cela sentait la pluie, la laine mouillée, la craie, la poussière, l’encre fade, la transpiration très aigre des jeunes garçons». - «En vieillissant je suis devenue butineuse».

Ces phrases relevée à la lecture de Villa Amalia de Pascal Quignard : «L’air de Paris sentait son odeur si particulière, putréfiée, charcutière, mazoutée, épouvantable». - «C’était une femme entièrement à sa faim, à son chant, à sa marche, à sa passion, à sa nage, à son destin». - «Ceux qui ne sont pas dignes de nous ne nous sont pas fidèles». - «Le chagrin est plus ancien et presque plus pur en nous que la beauté». - «C’était une petite enfant dont le visage était la nostalgie même». - «Les œuvres inventent l’auteur qu’il leur faut et construisent la biographie qui convient». - «Cela sentait la pluie, la laine mouillée, la craie, la poussière, l’encre fade, la transpiration très aigre des jeunes garçons». - «En vieillissant je suis devenue butineuse». «Ce n’est pas pour son grand rôle politique que cette route nous est connue», écrit Pierre Michon dans la belle préface au recueil de chroniques que Pierre Pachet a publié sous le titre de Loin de Paris, «mais parce que, une fois au moins dans leur vie, les lettrés se sentaient tenus d’emprunter cette route, et d’y méditer à leur façon sur chacune des cinquante-trois étapes qui la jalonnaient. Ils s’y remémoraient tel poème, y voyaient tel arbre, tel oiseau, telle auberge que leurs prédécesseurs avaient mentionnés; ils versaient à l’endroit convenu les larmes qu’un très ancien poète avait versées; il leur arrivait d’attendre longuement à une étape que le vent se mette à souffler dans la direction exacte décrite cent ans plus tôt, et qu’il emporte cette feuille de pêcher qu’il avait emportée cent ans plus tôt. Leur cœur alors se serrait sans qu’ils sachent pourquoi, disaient-ils, ils reprenaient leur bâton et allaient se serrer le cœur à l’étape suivante. Parfois même ils avaient une émotion nouvelle que les anciens n’avaient pas eue, saisissaient une conjonction inédite d’arbre et d’oiseau et de saison. Et ceux qui venaient après eux en faisaient usage ».

«Ce n’est pas pour son grand rôle politique que cette route nous est connue», écrit Pierre Michon dans la belle préface au recueil de chroniques que Pierre Pachet a publié sous le titre de Loin de Paris, «mais parce que, une fois au moins dans leur vie, les lettrés se sentaient tenus d’emprunter cette route, et d’y méditer à leur façon sur chacune des cinquante-trois étapes qui la jalonnaient. Ils s’y remémoraient tel poème, y voyaient tel arbre, tel oiseau, telle auberge que leurs prédécesseurs avaient mentionnés; ils versaient à l’endroit convenu les larmes qu’un très ancien poète avait versées; il leur arrivait d’attendre longuement à une étape que le vent se mette à souffler dans la direction exacte décrite cent ans plus tôt, et qu’il emporte cette feuille de pêcher qu’il avait emportée cent ans plus tôt. Leur cœur alors se serrait sans qu’ils sachent pourquoi, disaient-ils, ils reprenaient leur bâton et allaient se serrer le cœur à l’étape suivante. Parfois même ils avaient une émotion nouvelle que les anciens n’avaient pas eue, saisissaient une conjonction inédite d’arbre et d’oiseau et de saison. Et ceux qui venaient après eux en faisaient usage ». Notre Tôkaidô est l’univers. A Tokyo les oiseaux m’ont conduit dans le jardin public où pleurait le vieil homme du sublime Vivre de Kurosawa, des chèvres m’ont rappelé dans les Langhe l’âcre odeur de certaines pages de Travailler fatigue de Pavese, à Sils-Maria mon cœur s’est serré le long du lac de cristal dont les eaux m’ont rappelé La montagne magique, à Soglio m’est revenue la voix grave de Pierre Jean Jouve, et de stations en stations ainsi je pourrais refaire à l’instant ma route du Tôkaidô sans me bouger plus qu’Héraclite. Ainsi le Tôkaidô est-il le chemin de nos Riches heures, et tous les possibles se concentrent en celle-ci, d’avant l’aube…

Notre Tôkaidô est l’univers. A Tokyo les oiseaux m’ont conduit dans le jardin public où pleurait le vieil homme du sublime Vivre de Kurosawa, des chèvres m’ont rappelé dans les Langhe l’âcre odeur de certaines pages de Travailler fatigue de Pavese, à Sils-Maria mon cœur s’est serré le long du lac de cristal dont les eaux m’ont rappelé La montagne magique, à Soglio m’est revenue la voix grave de Pierre Jean Jouve, et de stations en stations ainsi je pourrais refaire à l’instant ma route du Tôkaidô sans me bouger plus qu’Héraclite. Ainsi le Tôkaidô est-il le chemin de nos Riches heures, et tous les possibles se concentrent en celle-ci, d’avant l’aube…

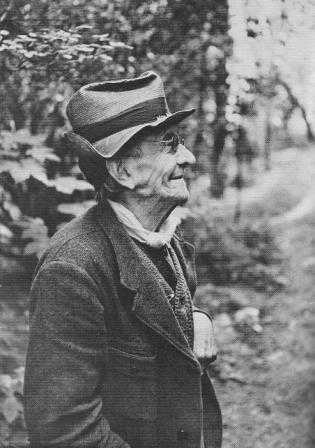

Dans les Promenades avec Robert Walser, Carl Seelig évoque cette Suisse à la fois paysanne et populaire, pieuse et sauvage, souvent instruite par les multiples voyages de l’émigration (la Suisse du début du siècle était pauvre, mes quatre grands-parents se sont connus en Egypte où ils travaillaient dans l’hôtellerie), et marquée, comme l’Allemagne du sud, par le mélange des cultures et l’esprit démocrate, l’utopie romantique et le panthéisme, qu’on retrouve dans les univers parcourus par W.G. Sebald.

Dans les Promenades avec Robert Walser, Carl Seelig évoque cette Suisse à la fois paysanne et populaire, pieuse et sauvage, souvent instruite par les multiples voyages de l’émigration (la Suisse du début du siècle était pauvre, mes quatre grands-parents se sont connus en Egypte où ils travaillaient dans l’hôtellerie), et marquée, comme l’Allemagne du sud, par le mélange des cultures et l’esprit démocrate, l’utopie romantique et le panthéisme, qu’on retrouve dans les univers parcourus par W.G. Sebald.

C’est entendu : le thème du handicap est traité ici de façon si non convenue qu’elle devient presque convenue (le richissime bourgeois cloué sur sa chaise et le beau Black des banlieues sans commisération, ça pourrait même puer la convention dilatoire), et pourtant ce film littéralement tissé de clichés, aux saillies satiriques non moins téléphonées (sur les soignants, l’art contemporain, les goûts musicaux qui se télescopent ou les dérives de la novlangue plus ou moins branchée) ne nous vaut pas moins une formidable pinte de belle humeur et de tendresse, avec une tas d'observations fines dans la foulée - donc merci la compagnie, on ne va pas chipoter sur un tel plaisir...

C’est entendu : le thème du handicap est traité ici de façon si non convenue qu’elle devient presque convenue (le richissime bourgeois cloué sur sa chaise et le beau Black des banlieues sans commisération, ça pourrait même puer la convention dilatoire), et pourtant ce film littéralement tissé de clichés, aux saillies satiriques non moins téléphonées (sur les soignants, l’art contemporain, les goûts musicaux qui se télescopent ou les dérives de la novlangue plus ou moins branchée) ne nous vaut pas moins une formidable pinte de belle humeur et de tendresse, avec une tas d'observations fines dans la foulée - donc merci la compagnie, on ne va pas chipoter sur un tel plaisir...

Celui qui grappille dans les vignes du Seigneur / Celle qui se nourrit principalement de produits importés par la firme dans laquelle elle est employée surnuméraire / Ceux qui se contentent d’une Ope Cup Saké avant de se mettre au lit dans leur tenue de nuit / Celui qui laisse son toutou Tom jouer sur le tatami de Tina la tatouée / Celle qui se douche à l’eau glacée entre un morceau de Stockhausen et le suivant de Schnittke / Ceux qui pagaient au rythme de la pendule tenue bien droite à l’arrière de la pirogue / Celui qui réprouve la pratique des garçons d’extrême-droite tirant à l’arbalète sur les marmottes pacifistes du haut Toggenburg / Celle qui met à fond les amplis pour chanter Saison des amours au karaoké face à la mère qui roule sa houle / Ceux qui vont exprès à Washington D.C. pour voir les Bonnard de la collection Philips / Celui qui s’exclame avec son crâne accent genevois : bravo bonnard vive Calvin ! / Celle qui aimait bien entendre Bouvier dire bonnard quand il avait le moral donc pas très souvent / Ceux qui font leur miel des faits divers du journal Le Matin dit plus souvent le Tapin / Celui qui lit debout dans le métro de Yokohma le manga sadique du père qui frit debout aussi sa fille à la poêle après l’avoir découpée en fins morceaux / Celle qui estime que le Japon doit être tenu à l’écart de l’Europe Unie / Ceux qui planchent sur la relance du dinar grec / Celui qui prétend avoir eu un rapport oral avec Limonov mais c’est pile le genre du type à se vanter un lendemain de Renaudot ou de Toussaint / Celle qui n’écoute pas ceux qui lui parlent mais eux non plus / Ceux qui estiment de leur devoir de lancer sur Facebook une association des homonymes Duclou / Celui qui a envoyé des messages à 6 homonymes Delaclope sans réponse à ce jour / Ceux qui ont une pensée émue chaque matin pour leurs 666 amis de Facebook aux prénoms variés / Celui qui est sûr de récolter 666 « j’aime » quand il colle une photo de myosotis sur Facebook / Celle qui « partage » toujours les photos de myosotis ou de hamsters malicieux sur son profil positif / Ceux qui ont passé de Facebook à Twitter pour protéger la confidentialité des révélations de leur cousine championne de canasta / Celui qui convoite le badge de meilleur joueur sur la nouvelle console japonaise du bar La Baraka / Celle qui constate avec inquiétude que le badge que portait hier son fils est le même qui a été retrouvé à côté de l’écureuil égorgé dont parlent ce matin les tabloïds / Ceux qui concluent après les derniers événements qu’après ça on ne sait plus où on va au jour d’aujourd’hui / Celui qui sa tatoue le torse au sang de bigarreaux / Celle qui se cueillait des bécots aux lèvres des voyous du quartier avant l’extinction de la race hélas / Ceux qui descendent la rivière de Grapillon / Celui qui palpait à douze ans déjà les nichons sans bonnets / Celle qui choisit les plus beaux morceaux des charcutiers charnus / Ceux qui rôdent toujours dans les vergers de leur adolescence de sauvageons, etc.

Celui qui grappille dans les vignes du Seigneur / Celle qui se nourrit principalement de produits importés par la firme dans laquelle elle est employée surnuméraire / Ceux qui se contentent d’une Ope Cup Saké avant de se mettre au lit dans leur tenue de nuit / Celui qui laisse son toutou Tom jouer sur le tatami de Tina la tatouée / Celle qui se douche à l’eau glacée entre un morceau de Stockhausen et le suivant de Schnittke / Ceux qui pagaient au rythme de la pendule tenue bien droite à l’arrière de la pirogue / Celui qui réprouve la pratique des garçons d’extrême-droite tirant à l’arbalète sur les marmottes pacifistes du haut Toggenburg / Celle qui met à fond les amplis pour chanter Saison des amours au karaoké face à la mère qui roule sa houle / Ceux qui vont exprès à Washington D.C. pour voir les Bonnard de la collection Philips / Celui qui s’exclame avec son crâne accent genevois : bravo bonnard vive Calvin ! / Celle qui aimait bien entendre Bouvier dire bonnard quand il avait le moral donc pas très souvent / Ceux qui font leur miel des faits divers du journal Le Matin dit plus souvent le Tapin / Celui qui lit debout dans le métro de Yokohma le manga sadique du père qui frit debout aussi sa fille à la poêle après l’avoir découpée en fins morceaux / Celle qui estime que le Japon doit être tenu à l’écart de l’Europe Unie / Ceux qui planchent sur la relance du dinar grec / Celui qui prétend avoir eu un rapport oral avec Limonov mais c’est pile le genre du type à se vanter un lendemain de Renaudot ou de Toussaint / Celle qui n’écoute pas ceux qui lui parlent mais eux non plus / Ceux qui estiment de leur devoir de lancer sur Facebook une association des homonymes Duclou / Celui qui a envoyé des messages à 6 homonymes Delaclope sans réponse à ce jour / Ceux qui ont une pensée émue chaque matin pour leurs 666 amis de Facebook aux prénoms variés / Celui qui est sûr de récolter 666 « j’aime » quand il colle une photo de myosotis sur Facebook / Celle qui « partage » toujours les photos de myosotis ou de hamsters malicieux sur son profil positif / Ceux qui ont passé de Facebook à Twitter pour protéger la confidentialité des révélations de leur cousine championne de canasta / Celui qui convoite le badge de meilleur joueur sur la nouvelle console japonaise du bar La Baraka / Celle qui constate avec inquiétude que le badge que portait hier son fils est le même qui a été retrouvé à côté de l’écureuil égorgé dont parlent ce matin les tabloïds / Ceux qui concluent après les derniers événements qu’après ça on ne sait plus où on va au jour d’aujourd’hui / Celui qui sa tatoue le torse au sang de bigarreaux / Celle qui se cueillait des bécots aux lèvres des voyous du quartier avant l’extinction de la race hélas / Ceux qui descendent la rivière de Grapillon / Celui qui palpait à douze ans déjà les nichons sans bonnets / Celle qui choisit les plus beaux morceaux des charcutiers charnus / Ceux qui rôdent toujours dans les vergers de leur adolescence de sauvageons, etc.