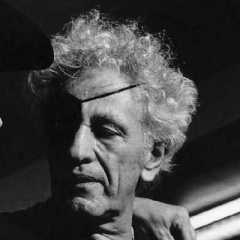

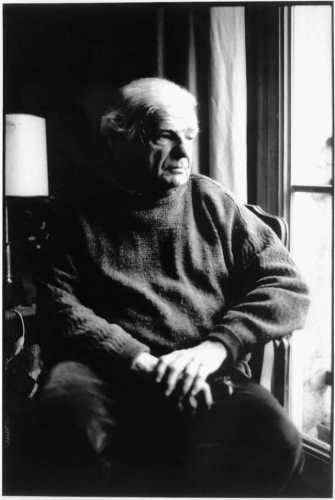

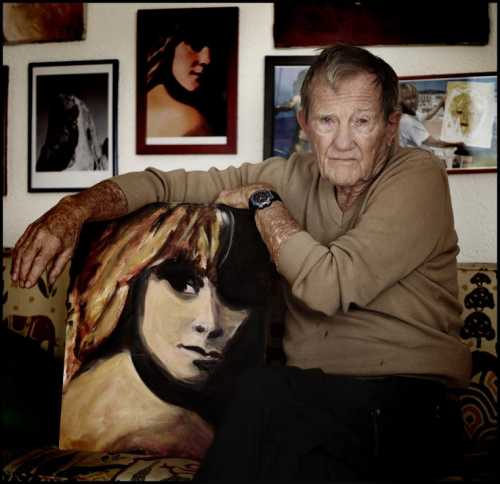

Rencontre-entretien avec Susan Ray, veuve du grand cinéaste américain Nicholas Ray.

La Cinémathèque suisse présente, jusqu’au lundi 31 octobre, une rétrospective consacrée au grand cinéaste américain Nicholas Ray, auteur de La Furerur de vivre et de nombreux autres films de première importance tels Les amants de la nuit (1948), le fabuleux In a lonely Place (Le violent, 1950) avec Humphrey Bogart, Johnny Guitar (1954) ou encore À l’ombre des potences (1955), Le Roi des rois (1961) et Les 55 jours de Pékin (1963) avec Ava Gardner. « Autour » de Nicholas Ray ont également été présentés L’Ami américain de Wim Wenders et le mémorable Lightning over Water ; Nick’s movie, du même Wenders témoignant de la fin de son ami en phase terminale de cancer, à sa demande. Enfin, Susan Ray, de passage à Lausanne ces derniers jours, présentait le dernier film de Nicholas Ray lui-même, tourné avec une quarantaine d’étudiants en 1971, intitulé We can’t go home again et constituant une sorte de patchwork « godardien » où l’on voit un film se faire avec et par les étudiants, sur l’arrière-fond très présent des révoltes contre la guerre au Vietnam et pour les droits civiques à la fin de sixties. En complément, la même Susan Ray présentait un documentaire de son cru sur Nicholas Ray en ses dernières années, sous le titre de Don’t expect too much.

Entretien avec Susan Ray

Entretien avec Susan Ray

- Quelle sorte de teenager étiez-vous lorsque vous avez rencontré Nicholas Ray ?

- J’étais une jeune fille assez différente des autres, je me sentais un peu à part dans ma génération, que Nick comprenait mieux que moi. Je venais du Connecticut. Mes parents étaient des gens instruits de la classe moyenne, mon père était avocat et ma mère enseignante. J’étais plutôt introvertie et le suis restée. Je lisais beaucoup et j’écrivais. J’aimais la musique et un peu le cinéma. Je n’avais jamais entendu parler de Nicholas Ray, dont j’avais vu pourtant quelques films, dont Bigger than life. C’est à l’occasion du fameux procès des activistes, à Chicago en 1969, que nous nous sommes rencontrés une première fois par le truchement de l’avocat de la défense. Etudiante en méthodologie historique, j’avais été chargée de suivre le procès pour un éditeur new yorkais. Ce n’est que six mois après le procès, cependant, que Nick m’a fait venir chez lui et m’a demandé de travailler pour lui. J’ai commencé par nettoyer un monceau de vaisselle, ce qui l’a impressionné. Puis il m’a demandé de rédiger un script à partir du rapport qui avait été fait du procès de Chicago, pour un film qu’il avait en projet. Je n’avais aucune expérience de ce genre de travail, mais je m’y suis attelée. Moi qui rêvais alors de nouvelles expériences et autres aventures plus exaltante que le monde abstrait des cours, j’ai été servie !

- Quel type d’homme était alors Nicholas Ray ?

- Il m’a semblé tout de suite extraordinaire. Il avait l’air d’un homme. Jamais je n’avais vu un type comme ça. Il dégageait une énergie folle. J’avais l’impression, avec lui, d’être plus libre qu’avec quiconque. Je me sentais acceptée telle que j’étais, et de surcroît je pouvais jouer avec lui comme avec un enfant. Nous avions ainsi des marionnettes, avec lesquelles nous avons joué jusqu’à la mort de Nick. Sa préférée était un lion. Elles faisaient un peu partie de notre famille. Une amie m’a dit que cette part enfantine, en moi, avait particulièrement attiré Nick, chez lequel elle était aussi très présente. Et puis, j’étais impressionné par la part de spiritualité qu’il y avait en lui. Comme je voulais devenir nonne lorsque j’avais cinq ans, et que je restais très préoccupée par ce domaine-là, j’ai été touchée par sa façon d’aller au fond des choses.

- On sent cette profondeur dans le contenu implicite de ses films…

- Absolument. Sans pratiquer lui-même aucun exercice spirituel, sa façon d’interroger l’essence des choses et son travail sur la réalité faisaient de lui une espèce de mystique. C’était en tout cas un homme en recherche. A la fin de sa vie, lorsque j’ai commencé à pratiquer le yoga, il m’a dit que c’est ce qu’il aurait dû faire à mon âge. Il voulait absolument se comprendre lui-même à travers son approche des autres. Ses intuitions étaient d’une acuité exceptionnelle et ce sont à mes yeux les meilleurs indices d’une authentique spiritualité.

- Qu’a-t-il trouvé, pour sa part, dans la jeune fille que vous étiez ?

- Je me le suis souvent demandé. Je crois qu’il a senti que je le comprenais mieux que les autres. Il est difficile d’expliquer pourquoi deux êtres se reconnaissent et décident de vivre ensemble, mais Nick m’a dit un jour, dans une lettre, que je le connaissais mieux que quiconque. Nous étions bien ensemble, mais cela n’allait pas sans affrontements, pourtant Nick a été la seule personne à me laisser libre jusque dans l’opposition.

- D’aucun parlent du Nicholas Ray de ces années comme d’un homme fini, ruiné et perdu d’alcoolisme. Or ce n’est pas l’image qu’il donne dans son dernier film…

- Cette caricature de Nick m’a toujours révoltée ! Parce que son départ d’Hollywood n’a pas été le seul fait du milieu, mais également de sa volonté à lui. Mais évidemment, il est difficile, pour ceux qui croient tout avoir avec l’argent et la gloire, de comprendre qu’on puisse être las de tout ça et chercher autre chose. Or c’est exactement ce qui est arrivé à Nick, qui aspirait à explorer de nouveaux territoires. L’incroyable intensité de son engagement, dans la préparation du film avec les jeunes, qui flanchaient les uns après les autres alors qu’il pouvait travailler vingt heures d’affilée, est la meilleure réponse à propos de l’homme « fini », même s’il est vrai qu’il s’enfonçait de plus en plus dans son alcoolisme.

- Quand a-t-il commencé à parler de We can’t go home again ?

- Quand a-t-il commencé à parler de We can’t go home again ?

- Dès 1971, quand il a été engagé à donner ses cours à l’université de Binghampton. Il était convaincu que la seule façon d’enseigner le cinéma est de faire un film. Et c’est ainsi qu’il a poussé ses étudiants à s’impliquer à fond dans la réalisation.

- Leur vie même semble s’intégrer dans le film. La fille qui dit avoir racolé pour ramener 2000 dollars à la réalisation affabule-t-elle ?

- Pas du tout ! D’ailleurs il est difficile de faire la part de la réalité et de la fiction dans toute cette matière ressaisie par le film, où l’histoire du couple initial est juste un fil rouge. L’essentiel est ailleurs, qui a déterminé tout le travail de Nick et de l’équipe. Il s’agissait, pour lui, de donner une nouvelle image, plus brute et plus vraie, de la réalité que nous vivons. L’imagerie conventionnelle du cinéma et de la télévision lui semblait par trop léchée. Il aspirait à dégager ce qu’on pourrait dire une image subliminale de la réalité, en multipliant les approches par le patchwork d’images d’actualités, de scènes jouées au naturel ou avec des masques, d’éléments vidéo aux effets picturaux décalés, qui donnent au film son caractère expérimental. C’est aussi pourquoi il n’a pas eu recours à des acteurs professionnels.

- Quel a été votre rôle dans l’élaboration du film ?

- J’y ai beaucoup travaillé… depuis quarante ans, entre montage final et restauration ! Mais pendant le tournage, je me suis tenu dans les coulisses. D’abord parce que je n’aime pas être photographiée ou filmée, ensuite parce que je me consacrais à de plus humbles tâches, entre la cuisine et le travail d’assistance…

- Qu’en est-il du documentaire que vous avez consacré à Nicholas Ray sous le titre de Don’t expect too much, qui reprend la sentence du Sphinx tirée de la belle scène centrale de We can’t go home again ?

- J’avais des questions à résoudre. À l’origine, c’est Bernard Eisenschitz, le biographe de Nick, qui devait le réaliser, mais ça n’a pu se faire. Je m’y suis donc attelée, alors que je n’avais jamais fait de films.

- Quelles questions vous posiez-vous ?

- Elles portaient à la fois sur ce que l’équipe de tournage avait vécu avec Nick et, plus généralement, sur les relations entre maître et élèves, qui me passionnent.

- Et quelles réponses avez-vous obtenu ?

- J’ai constaté à quel point Nick s’était réellement « donné » à ces jeunes, comme s’il leur devait quelque chose d’important. Cela correspondait d’ailleurs à ce qu’il disait de sa génération, qu’il prétendait une génération de traîtres en cela que les pères avaient fait semblant d’ouvrir grands les bras à leurs enfants et les avaient refermés sans rien leur donner – ce qui me semble, pour ma part, une conclusion injuste. En fait j’ai l’impression que le reproche peut être fait à toutes les générations, et que la nôtre n’a pas été plus brillante que celle de Nick, au contraire !

- Vous avez évoqué le thème de la transmission, au cœur du film lui aussi, notamment dans la scène du Sphinx interrogé par l’homme en quête de sagesse. Or, qu’estimez-vous que Nicholas Ray vous ait transmis ?

- Nick ne m’a pas transmis la sagesse, que j’ai plutôt trouvée auprès de mes maîtres zen. Il m’est d’ailleurs difficile de démêler ce que Nick m’a transmis et ce qui était déjà en moi. Ce que je dirai, au plus juste, c’est qu’il m’a permis d’être moi-même. J’aurais peut-être aimé qu’il me guide un peu plus, j’ai souffert de son alcoolisme, ce n’était pas un homme facile à vivre, mais moi non plus je n’étais pas facile à vivre. Nick m’a aidé à explorer les zones d’ombre de la nature humaine, les parties cachées, obscures ou douloureuses ; la recherche spirituelle passe par la souffrance, je vous l’ai dit, et c’est ce mélange aussi, de fragilité et de profondeur, que j’ai retrouvé cet après-midi au musée de l’Art Brut que j’ai visité, à Lausanne, avec quelle émotion !

Lausanne. Cinémathèque suisse. We can’t go home again est à voir encore le 28 octobre, à 15h. Le même jour, à 18h.30, reprise des The lusty Men (Les indomptables), à 18h.30. En outre, La Fureur de vivre repassera le 29 octobre à 15h. Pour le reste des projections, on consulte le site de la Cinémathèque : www.cinematheque.ch Une vidéo consacrée à Susan Ray est visible sur le site.

- Quand a-t-il commencé à parler de We can’t go home again ?

- Quand a-t-il commencé à parler de We can’t go home again ?  Yves Bonnefoy reçoit, demain à Lausanne, le Grand Prix de Poésie Pierrette Micheloud 2011.

Yves Bonnefoy reçoit, demain à Lausanne, le Grand Prix de Poésie Pierrette Micheloud 2011. Jimmy Parramore chante un coup de foudre qui a duré trente ans

Jimmy Parramore chante un coup de foudre qui a duré trente ans Jimmy Parramore, Un coup de foudre, Pour Françoise.CD. JP Productions.

Jimmy Parramore, Un coup de foudre, Pour Françoise.CD. JP Productions.

Je dis occulte car je ne connais Bona que par nos mots et sa peinture, puisque Bona est peintre aussi, et pourtant, après ce nouvel écrit en partage d’une incantation poétique à la vie à la mort, je me sens plus proche de Bona que de beaucoup de gens de mon entourage, comme d’un frère d’esprit et de cœur qui finirait mes phrases et dont je devinerais la fin des siennes.

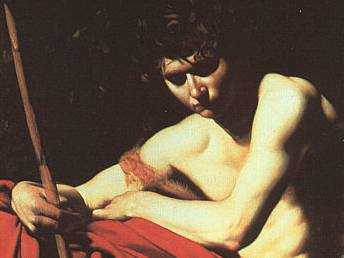

Je dis occulte car je ne connais Bona que par nos mots et sa peinture, puisque Bona est peintre aussi, et pourtant, après ce nouvel écrit en partage d’une incantation poétique à la vie à la mort, je me sens plus proche de Bona que de beaucoup de gens de mon entourage, comme d’un frère d’esprit et de cœur qui finirait mes phrases et dont je devinerais la fin des siennes. Fusion. – Le miracle de ce livre à la fois bref et très dense tient, je crois, à un mélange à tout moment surprenant de clairvoyance intelligente et de poussées pulsionnelles ou tripales, de pénétration critique pure de tout pédantisme et d’expérience intime de la création, d’un discours qui oscille lui-même entre confession et prône, invective et prière, analyse et effusion, et tout est là en puissance de ce qu’on sait ou qu’on sent du Caravage et de ses œuvres, disons plutôt de Michelangelo Merisi de Caravaggio, dit Le Caravage, en ses œuvres, et tout est là, tout est lié et relié, tout est religieux, tout est filtré par un amour plus fort que la mort dont l’art n’est qu’un résultat, tout sublime qu’il soit, cristal épuré de toute une vie de tourments et de turpitudes, de mouvements désordonnés apparemment mais à travers lesquels court un fil rouge – tout est ressaisi par dedans, puisque c’est lui qui parle, au seuil de ce dernier jour, face à la mer et à la mort, dans un torrent de mots qui résument une vie.

Fusion. – Le miracle de ce livre à la fois bref et très dense tient, je crois, à un mélange à tout moment surprenant de clairvoyance intelligente et de poussées pulsionnelles ou tripales, de pénétration critique pure de tout pédantisme et d’expérience intime de la création, d’un discours qui oscille lui-même entre confession et prône, invective et prière, analyse et effusion, et tout est là en puissance de ce qu’on sait ou qu’on sent du Caravage et de ses œuvres, disons plutôt de Michelangelo Merisi de Caravaggio, dit Le Caravage, en ses œuvres, et tout est là, tout est lié et relié, tout est religieux, tout est filtré par un amour plus fort que la mort dont l’art n’est qu’un résultat, tout sublime qu’il soit, cristal épuré de toute une vie de tourments et de turpitudes, de mouvements désordonnés apparemment mais à travers lesquels court un fil rouge – tout est ressaisi par dedans, puisque c’est lui qui parle, au seuil de ce dernier jour, face à la mer et à la mort, dans un torrent de mots qui résument une vie. Passion. – Je ne sais combien de vies ont été vécues par le compère Bona, ce ne sont pas des choses qui se comptent, mais ce qui est sûr est que c'est comme si ce Congolais aux passions multiples, citant Cendrars comme il évoque Gesualdo ou saint Philippe Neri, poètes et penseurs de partout et de tous les temps, avait tout compris de ce qui compte vraiment. À savoir qu’un grand artiste n’a de comptes à rendre à qui que ce soit n’étaient deux ou trois personnes en une, pour parler chrétien, car c’est en chrétien que nous parle bel et bien ici Le Caravage, si révolté qu’il soit contre les curies et les aigres docteurs de la Loi.

Passion. – Je ne sais combien de vies ont été vécues par le compère Bona, ce ne sont pas des choses qui se comptent, mais ce qui est sûr est que c'est comme si ce Congolais aux passions multiples, citant Cendrars comme il évoque Gesualdo ou saint Philippe Neri, poètes et penseurs de partout et de tous les temps, avait tout compris de ce qui compte vraiment. À savoir qu’un grand artiste n’a de comptes à rendre à qui que ce soit n’étaient deux ou trois personnes en une, pour parler chrétien, car c’est en chrétien que nous parle bel et bien ici Le Caravage, si révolté qu’il soit contre les curies et les aigres docteurs de la Loi. Sa peinture, tissée de ténèbres et de lumière, exprime évidemment les ténèbres et les lumières d’une vie, mais l’intuition baudelairienne de Bona Mangangu lui fait dépasser l’opposition conventionnelle de ténèbres toutes mauvaises dont triompherait la lumière toute bonne, en pétrissant ses ténèbres de lumière et en humanisant celle-ci. La tendresse est un élément, à mi-chemin de l‘amour terrestre et du détachement, qui baigne la parole du Caravage en ce dernier jour, où la mélancolie a sa part aussi, comme la sensualité revisitée sans relents moralisants, alors que le ressouvenir du crime ravive la blessure, au tréfonds de la conscience, d’un acte irréparable.

Sa peinture, tissée de ténèbres et de lumière, exprime évidemment les ténèbres et les lumières d’une vie, mais l’intuition baudelairienne de Bona Mangangu lui fait dépasser l’opposition conventionnelle de ténèbres toutes mauvaises dont triompherait la lumière toute bonne, en pétrissant ses ténèbres de lumière et en humanisant celle-ci. La tendresse est un élément, à mi-chemin de l‘amour terrestre et du détachement, qui baigne la parole du Caravage en ce dernier jour, où la mélancolie a sa part aussi, comme la sensualité revisitée sans relents moralisants, alors que le ressouvenir du crime ravive la blessure, au tréfonds de la conscience, d’un acte irréparable.  Baudelaire rôde dans ces pages, mais aussi Bloy, Barbey, Dante aussi dans la vision claire-obscure et le double recours à l’Elu et à une présence féminine un peu lointaine mais pure, un peu ténue mais d’autant plus présente et apaisante au milieu des beaux garçons fessus que le narcissisme masculin multiplie à l’envi, sans parler des amitiés chastes que le poète chante autant qu'il chante Rome et ses filles de joie.

Baudelaire rôde dans ces pages, mais aussi Bloy, Barbey, Dante aussi dans la vision claire-obscure et le double recours à l’Elu et à une présence féminine un peu lointaine mais pure, un peu ténue mais d’autant plus présente et apaisante au milieu des beaux garçons fessus que le narcissisme masculin multiplie à l’envi, sans parler des amitiés chastes que le poète chante autant qu'il chante Rome et ses filles de joie. Enfin, c’est un livre du recours ultime que ce Dernier jour du Caravage, qui dégage une voix émouvante d’un chaos puissamment évocateur de nos temps actuels.

Enfin, c’est un livre du recours ultime que ce Dernier jour du Caravage, qui dégage une voix émouvante d’un chaos puissamment évocateur de nos temps actuels.

Celui qui s’ennuie à la réception de L’Entreprise dont il a la garde la nuit sans même un chien d’attaque / Celle qui lève des haltères pour rester dans le trend / Ceux qui voient l’ambulance s’éloigner avec un serrement de cœur / Celui qui se détache de lui-même et prétend que c’est sans regret mais son air dit le contraire / Celle qui du Minitel a passé à Meetic et Twitter pour en revenir au Muscadet / Ceux qui hantent les ports embrumés de leurs verres de Brandy / Celui qui n’a jamais supporté les angles de la réalité / Celle qui fuit dans les parenthèses de neige / Ceux qui n’ont pas profité des indépendances pour se faire des empires / Celui qui ne peut plus régater faute d’alizés / Celle qu’on oublie dans la zone tampon / Ceux qui estiment que tout est à repenser en termes générationnels sinon comment comprendre ces Y qui se demandent why ? / Celui qui se dit philosophe sociologue et qui fait pas mal non plus les œufs au plat / Celle qui s’est occupé du linge de corps de plusieurs membres connus de l’Ecole de Francfort / Ceux qui voient Norbert péter un plomb à la salle de musculation et ne s’en étonnent point vu son manque de perfos en affaires / Celui qui affirme donner tout Montaigne pour une page de La Boétie et se fait ainsi remarquer des dames du premier rang qui se demandent si cette Boétie avait du bien / Celui qui explique à ses lycéens que Montaigne et Pascal ne boxaient pas dans la même catégorie / Celle qui s’enquiert de ta santé avec la sollicitude de qui cherche à monter en grade / Ceux qui se reconnaissant dans le bain de vapeur s’ignorent aussitôt / Celui qui n’en peut plus de se contenter de si peu même en comptant ses Bonus / Celle qui dispose des petits numéros à côté de chacun des morceaux du suicidé au plastic / Ceux qui s’étonnent de ne plus s’étonner / Celui qui commence à se demander comment en finir / Celle qui s’allonge sur le piano pour que Chopin la pénètre mieux / Ceux qui sourient d’un air entendu quand la vieille Angélique Python leur propose à la disco de leur faire feuille de rose / Celui qui tombe du septième étage du building et se relève en souplesse ce qui révèle un client fit du Club Silhouette / Celle qui se prend pour sa jumelle et ne se voit donc plus les pieds / Ceux qui ont le cœur en pleurs comme l’oignon pelé de trop près, etc.

Celui qui s’ennuie à la réception de L’Entreprise dont il a la garde la nuit sans même un chien d’attaque / Celle qui lève des haltères pour rester dans le trend / Ceux qui voient l’ambulance s’éloigner avec un serrement de cœur / Celui qui se détache de lui-même et prétend que c’est sans regret mais son air dit le contraire / Celle qui du Minitel a passé à Meetic et Twitter pour en revenir au Muscadet / Ceux qui hantent les ports embrumés de leurs verres de Brandy / Celui qui n’a jamais supporté les angles de la réalité / Celle qui fuit dans les parenthèses de neige / Ceux qui n’ont pas profité des indépendances pour se faire des empires / Celui qui ne peut plus régater faute d’alizés / Celle qu’on oublie dans la zone tampon / Ceux qui estiment que tout est à repenser en termes générationnels sinon comment comprendre ces Y qui se demandent why ? / Celui qui se dit philosophe sociologue et qui fait pas mal non plus les œufs au plat / Celle qui s’est occupé du linge de corps de plusieurs membres connus de l’Ecole de Francfort / Ceux qui voient Norbert péter un plomb à la salle de musculation et ne s’en étonnent point vu son manque de perfos en affaires / Celui qui affirme donner tout Montaigne pour une page de La Boétie et se fait ainsi remarquer des dames du premier rang qui se demandent si cette Boétie avait du bien / Celui qui explique à ses lycéens que Montaigne et Pascal ne boxaient pas dans la même catégorie / Celle qui s’enquiert de ta santé avec la sollicitude de qui cherche à monter en grade / Ceux qui se reconnaissant dans le bain de vapeur s’ignorent aussitôt / Celui qui n’en peut plus de se contenter de si peu même en comptant ses Bonus / Celle qui dispose des petits numéros à côté de chacun des morceaux du suicidé au plastic / Ceux qui s’étonnent de ne plus s’étonner / Celui qui commence à se demander comment en finir / Celle qui s’allonge sur le piano pour que Chopin la pénètre mieux / Ceux qui sourient d’un air entendu quand la vieille Angélique Python leur propose à la disco de leur faire feuille de rose / Celui qui tombe du septième étage du building et se relève en souplesse ce qui révèle un client fit du Club Silhouette / Celle qui se prend pour sa jumelle et ne se voit donc plus les pieds / Ceux qui ont le cœur en pleurs comme l’oignon pelé de trop près, etc.  Le 23 juin dernier, au Teatro Gobetti de Turin, Guido Ceronetti faisait ses adieux à la scène, avec les comédiens de son Teatro dei Sensibili, dans un Finale di teatro brassant ses thèmes de toujours et ceux de son dernier livre, Ti saluto mio secolo crudele - je te salue cruel XXe siècle.

Le 23 juin dernier, au Teatro Gobetti de Turin, Guido Ceronetti faisait ses adieux à la scène, avec les comédiens de son Teatro dei Sensibili, dans un Finale di teatro brassant ses thèmes de toujours et ceux de son dernier livre, Ti saluto mio secolo crudele - je te salue cruel XXe siècle. Composé d’une suite de séquences alternant poèmes, fragments monologués ou dialogués tirés du dernier recueil Ti saluto mio secolo crudele, parfois accompagnés de chants ou de guitare, la représentation commence avec un extrait des Ballades du temps jadis de François Villon, qui évoque la mélancolie de celle qui a été aimée et malmenée par son amant, auquel elle garde pourtant tout son amour dolent…

Composé d’une suite de séquences alternant poèmes, fragments monologués ou dialogués tirés du dernier recueil Ti saluto mio secolo crudele, parfois accompagnés de chants ou de guitare, la représentation commence avec un extrait des Ballades du temps jadis de François Villon, qui évoque la mélancolie de celle qui a été aimée et malmenée par son amant, auquel elle garde pourtant tout son amour dolent…  On alterne ainsi les séquences dramatiques, satiriques ou tragiques, avec le dialogue impayable de deux tiffosi qui se disputent pendant qu’une femme se fait violer derrière un bosquet, l’évocation des Lettres de Stalingrad et de l’Umschlagplatz, ou la scène du clown sautillant en sa candeur joyeuse, qu’une sorte d’animatrice de télé invite à prendre place sur un trône majestueux qui n’est autre qu’une chaise électrique...

On alterne ainsi les séquences dramatiques, satiriques ou tragiques, avec le dialogue impayable de deux tiffosi qui se disputent pendant qu’une femme se fait violer derrière un bosquet, l’évocation des Lettres de Stalingrad et de l’Umschlagplatz, ou la scène du clown sautillant en sa candeur joyeuse, qu’une sorte d’animatrice de télé invite à prendre place sur un trône majestueux qui n’est autre qu’une chaise électrique... Avant de quitter Turin, cet après-midi, nous avions encore rendez-vous avec un acteur du Teatro dei Sensibili, Filippo Usellini, qui nous a parlé de son travail avec la petite compagnie et, plus généralement, de son expérience du théâtre de presque quadra aux airs très juvéniles.

Avant de quitter Turin, cet après-midi, nous avions encore rendez-vous avec un acteur du Teatro dei Sensibili, Filippo Usellini, qui nous a parlé de son travail avec la petite compagnie et, plus généralement, de son expérience du théâtre de presque quadra aux airs très juvéniles. La dernière génération des Sensibili (fondée en 1970 par Guido Ceronetti et sa femme) a été recrutée au début des années 2000 à l’occasion d’un stage que Ceronetti donnait à Milan au Piccolo Teatro. Filippo lui-même venait de l’école dirigée par Paolo Grassi. Ce que le jeune comédien a tout de suite apprécié chez le Maestro, c’est le mélange de naïveté et de liberté totale qu’il manifestait à l’égard du théâtre et ses codes, autant que dans sa présence humaine.

La dernière génération des Sensibili (fondée en 1970 par Guido Ceronetti et sa femme) a été recrutée au début des années 2000 à l’occasion d’un stage que Ceronetti donnait à Milan au Piccolo Teatro. Filippo lui-même venait de l’école dirigée par Paolo Grassi. Ce que le jeune comédien a tout de suite apprécié chez le Maestro, c’est le mélange de naïveté et de liberté totale qu’il manifestait à l’égard du théâtre et ses codes, autant que dans sa présence humaine.

Ce qu’il faut relever cependant, paupières mi-closes, c’est la puissance régénératrice et parfois créatrice du sommeil, ainsi du jeune poète que vous voyez là, tout ébouriffé sur l’herbe tendre, dans son trou de verdure à la douce rumeur de rivière, sa double rose rouge sur le cœur, lâchant comme un murmure entre ses lèvres encore parfumée d’anis - Ah Nature berce-le chaudement dans le cresson bleu, pour que son rêve nous illumine…

Ce qu’il faut relever cependant, paupières mi-closes, c’est la puissance régénératrice et parfois créatrice du sommeil, ainsi du jeune poète que vous voyez là, tout ébouriffé sur l’herbe tendre, dans son trou de verdure à la douce rumeur de rivière, sa double rose rouge sur le cœur, lâchant comme un murmure entre ses lèvres encore parfumée d’anis - Ah Nature berce-le chaudement dans le cresson bleu, pour que son rêve nous illumine…