Dans son approche du grand écrivain, Peter Utz prouve que celui-ci vivait avec son temps plus qu'on ne l'a cru...

Une légende non dénuée de charme fait apparaître Robert Walser en marginal romantique errant sur les routes comme un poète «bon à rien» (un poète peut-il être autre chose pour les gens sérieux?) et composant, dans sa mansarde solitaire, une oeuvre célébrée pour son originalité mais en somme coupée du monde. Le fait que Walser ait passé le dernier quart de son existence en institution psychiatrique (d'abord à la Waldau, où séjourna le non moins fameux Wölfli, puis à Herisau), et qu'il ait alors cessé toute activité littéraire, accentue le type «suicidé de la société» de cette figure hors norme des lettres germaniques contemporaines, l'appariant à un Hölderlin ou à un Artaud.

Or il suffit de lire les Promenades avec Robert Walser de Carl Seelig, qui se balada avec l'écrivain durant sa période asilaire, et prit soin de consigner ses propos, pour constater la parfaite lucidité de l'interné volontaire et la pertinence de ses jugements dans les domaines les plus variés, de la politique à l'histoire ou de la littérature aux choses de la vie.

Dans la même optique, mais brassant beaucoup plus large, de l'intérieur de l'oeuvre étudiée au fil de sa progression, et même de l'intérieur de la langue faut-il préciser, mise en constant rapport avec les discours de l'époque, un essai critique magistral, signé Peter Utz, vient de paraître en français, qui jette une lumière toute nouvelle sur l'ensemble de l'oeuvre. A l'image simpliste de l'«ahuri sublime» se substitue ici celle d'un écrivain dont le style unique (et tôt reconnu pour tel par les plus grands) représentait bien plus qu'une manière: une attitude et une démarche opposées à la cal- cification du discours et donc de la pensée, un effort constant d'échapper à la pesanteur des idéologies mortifères par un élan et un mouvement sans cesse rebondissant que Peter Utz compare à ceux de la danse. Or cette analogie ne relève pas de la jolie trouvaille critique: elle s'inscrit dans une thématique littéraire fondatrice au début du siècle, quand la danse (voyez Mallarmé ou Valéry) cristallisait l'idée de la forme pure qui a fasciné toutes les avant-gardes.

Robert Walser avant-gardiste? Pas du tout au sens d'un chef d'école ou d'un concepteur de manifestes. Et pourtant, qui aura mieux que lui subverti tous les clichés et nettoyé, à sa façon, la langue en la «travaillant» au creux de ses arcanes auriculaires - Peter Utz dégageant mieux que personne son talent d'«écouteur» du bruit du temps.

Robert Walser avant-gardiste? Pas du tout au sens d'un chef d'école ou d'un concepteur de manifestes. Et pourtant, qui aura mieux que lui subverti tous les clichés et nettoyé, à sa façon, la langue en la «travaillant» au creux de ses arcanes auriculaires - Peter Utz dégageant mieux que personne son talent d'«écouteur» du bruit du temps.

Le lecteur francophone ne peut certes encore, à l'heure qu'il est, évaluer la richesse du matériau verbal transmuté par Robert Walser dans la constellation de ses «feuilletons» journalistiques, dont une partie seulement est traduite. Or c'est le mérite de Peter Utz de nous révéler cette partie immergée de l'iceberg walsérien, à quoi s'agrègent aussi les microgrammes, et surtout de mettre en évidence, dans la continuité mimétique (et souvent parodique) d'un «style-du-temps-présent» revendiqué par l'écrivain, certains motifs traités à la fois par les écrivains de son époque et par Walser.

Ainsi du thème de Cendrillon, «dramolet» considéré par le coéditeur de la revue Die Insel où il parut comme «de loin ce que nous avons publié de plus important», et traité par Walser d'une manière si originale par rapport à ses pairs. Ainsi de sa façon de traiter et de «retourner» le «caractère nerveux de l'époque», qui l'impliquait lui-même dans son hérédité. Ainsi de son rapport avec les thèmes, à haute connotation idéologique, de la célébration des Alpes ou du concept de fin du monde. Ainsi de ses relations avec Nietzsche et Kleist, dans un jeu significatif de réserve et d'adhésion. Ainsi enfin, dans le genre particulier de la chronique journalistique, de sa manière d'habiter ce «rez-de-chaussée» comme personne...

Ce qu'il y a de plus étonnant dans la grande traversée de Peter Utz, outre la somme de connaissances et de références dont il nous enrichit, c'est que le critique y danse positivement avec le poète, non pas en lui imposant son rythme et ses figures, comme tant de commentateurs académiques, mais en écoutant la musique de l'écrivain à sa source vive. Il en résulte une relecture sans parasite, en ce sens que ce qu'il y a d'apparemment primesautier chez Walser ne s'en trouve pas défraîchi. Quant à la part à la fois plus consciente et plus profonde, plus ouverte et plus libératrice de cette oeuvre, elle apparaît comme un apport critique réellement créateur, qui donne au livre sa propre beauté.

Peter Utz, Robert Walser, Danser dans les marges. Traduit de l'allemand par Colette Kowalski. Editions Zoé, 565 pp.

Après avoir signé La déconfite gigantale du sérieux, entre dix autres titres, Arno Bertina, 37 ans, consacre un peu moins de 500 pages « gigantalement » ludiques, voire délirantes, à celui qu’on a qualifié tantôt de « génie » et d’« extraterrestre », conjuguant « grâce absolue et « magie ». Or ce délire n’est en rien une « déconfite » du vrai sérieux. Pas seulement parce que l’auteur, qui semble tout connaître des moindres « coups » du Maître, parle merveilleusement du tennis, mais parce que son roman va bien au-delà de la célébration sportive ou de la curiosité pipole : du côté de l’humain, du dépassement de soi et des retombées de la réussite, ou de l’échec que le seul terme de « mononucléose » suffirait à évoquer, etre autres envolées philosophiques, artistico-physiologiques ou éthylo-poétiques.

Après avoir signé La déconfite gigantale du sérieux, entre dix autres titres, Arno Bertina, 37 ans, consacre un peu moins de 500 pages « gigantalement » ludiques, voire délirantes, à celui qu’on a qualifié tantôt de « génie » et d’« extraterrestre », conjuguant « grâce absolue et « magie ». Or ce délire n’est en rien une « déconfite » du vrai sérieux. Pas seulement parce que l’auteur, qui semble tout connaître des moindres « coups » du Maître, parle merveilleusement du tennis, mais parce que son roman va bien au-delà de la célébration sportive ou de la curiosité pipole : du côté de l’humain, du dépassement de soi et des retombées de la réussite, ou de l’échec que le seul terme de « mononucléose » suffirait à évoquer, etre autres envolées philosophiques, artistico-physiologiques ou éthylo-poétiques.

…L’idée que le geste de faire pût se faire à deux n’avait pas effleuré, cela va sans dire, la pensée créatrice de Basil pour lequel Dante et Béatrice, Pétrarque et Laure ou Cervantès et sa flopée de personnage ne travaillent pas dans le même rayon - chacun son job. Mais Jula n’est pas moins essentielle que le surnommé Nuage dans la story genre épopée urbaine dont on ne voit pas trop où elle conduira si ce n’est qu’elle m’est un prétexte comme un autre de revoir Basil au café des Abattoirs ou au Buffet de la Gare sous le Cervin mandarine, selon les jours ; et c’est là que nous parlons et reparlons de cette idée éventée visant à l’évacuation de la notion d’Auteur, comme on a renvoyé les personnages de romans aux vestiaires et la notion même de story, avant de replonger dans les avatars de téléfilms et de romans-feuilletons. Tout ça, Tonio, on se l’est dit et répété, pour soulager la vanité chiffonnée des auteurs sans entrailles et des cuistres facultards. Tout ça complètement obsolète et à réviser à l’acéré. Vieilles nippes pseudo-modernistes. Après Bourdieu les bourdieusards et c’est de la même paroisse aigre que celle des bigotes de l’Abbé Brel. Je n’en ferai pas, le Kid, une théorie de plus, mais la notion d’Auteur est une aussi belle fiction que la fiction des personnages se pressant dans sa salle d’attente pour le casting. Tu connais ma vanité totale, Kiddy, qui serait de ne plus signer aucun texte. On y reviendra à l’orgueil suprême du griot homérique parlant comme personne et pour tout le monde – ce qu’attendant tu me cites trois lignes du petit Marcel, trois de l’affreux Ferdine, trois autres de l’ourse noire ou de sainte Flannery et je te signe le certificat d’identification, nulle difficulté en cela, n’est-ce pas, mais pour prouver quoi ? Or ce que j’aime dans votre volée de freluquets est votre dédain croissant des références et des étiquettes, qui vous campe plus nus devant la Chose, plus désarmés peut-être mais peut-être plus vrais, parfois, j’sais pas, y m'semble, je crois…

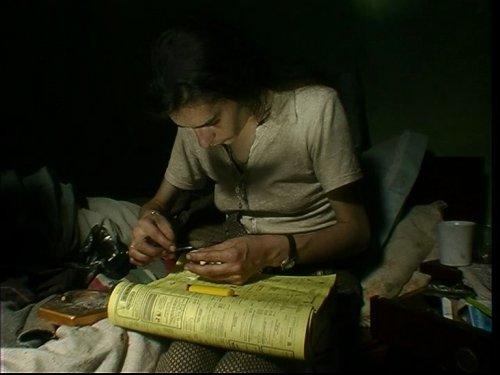

…L’idée que le geste de faire pût se faire à deux n’avait pas effleuré, cela va sans dire, la pensée créatrice de Basil pour lequel Dante et Béatrice, Pétrarque et Laure ou Cervantès et sa flopée de personnage ne travaillent pas dans le même rayon - chacun son job. Mais Jula n’est pas moins essentielle que le surnommé Nuage dans la story genre épopée urbaine dont on ne voit pas trop où elle conduira si ce n’est qu’elle m’est un prétexte comme un autre de revoir Basil au café des Abattoirs ou au Buffet de la Gare sous le Cervin mandarine, selon les jours ; et c’est là que nous parlons et reparlons de cette idée éventée visant à l’évacuation de la notion d’Auteur, comme on a renvoyé les personnages de romans aux vestiaires et la notion même de story, avant de replonger dans les avatars de téléfilms et de romans-feuilletons. Tout ça, Tonio, on se l’est dit et répété, pour soulager la vanité chiffonnée des auteurs sans entrailles et des cuistres facultards. Tout ça complètement obsolète et à réviser à l’acéré. Vieilles nippes pseudo-modernistes. Après Bourdieu les bourdieusards et c’est de la même paroisse aigre que celle des bigotes de l’Abbé Brel. Je n’en ferai pas, le Kid, une théorie de plus, mais la notion d’Auteur est une aussi belle fiction que la fiction des personnages se pressant dans sa salle d’attente pour le casting. Tu connais ma vanité totale, Kiddy, qui serait de ne plus signer aucun texte. On y reviendra à l’orgueil suprême du griot homérique parlant comme personne et pour tout le monde – ce qu’attendant tu me cites trois lignes du petit Marcel, trois de l’affreux Ferdine, trois autres de l’ourse noire ou de sainte Flannery et je te signe le certificat d’identification, nulle difficulté en cela, n’est-ce pas, mais pour prouver quoi ? Or ce que j’aime dans votre volée de freluquets est votre dédain croissant des références et des étiquettes, qui vous campe plus nus devant la Chose, plus désarmés peut-être mais peut-être plus vrais, parfois, j’sais pas, y m'semble, je crois…  …Entretemps, après Vanda, j’avais aussi découvert Trona. Un youngster à l’air rilax m’avait fait ce cadeau de me révéler Trona dans son premier roman, après Le cul de Judas du bel Antonio. Les musiciens servent à ça aussi : à te fiche le blues avec un Andante dont tu ne te rappelles plus le nom de l’auteur sauf que tu sens qu’il a vu un peu plus de pays que les autres, celui-là. J’te passe quand tu veux la mort de Didon de Purcell, compère Quentin, ou je te fredonne la Sonate posthume de Schubert ou n’importe quel blues de Lightnin’Hopkins. Et voir la vérité de Trona, autant qu’exprimer l’atroce vérité de Vanda titubant entre seringues et cageots dans le labyrinthe à l’infernal tintamarre, se replonger en Angola guerrier dans la foulée de Lobo Antunes puis suivre ce Don Juan carabiné - le meilleur coup de Benfica selon les femelles de là-bas -, dans les cercles infernaux des malades de Monsieur le psychiatre frotté de lettres, fraternel autant qu’un Carver ou qu’un Tchekhov; et revenir alors à l’inoubliable dépotoir de la Salle 6 de ce dernier – tout ça va nous exonérer, comme après une virée aux pays de Flannery ou de l’affreuse Patty, des salamalecs devant le Génie de l’Auteur ou des arguties méticuleuses visant à nous prouver que rien ne tient que la textualité du texte en son contexte textuel – tout cela ne découlant finalement que de la même chronique immensément amère et tonique, car tout se mêle, que tous ils se mêlent et s’entremêlent à renfort de vocables dans le flux des proses, et l’homme n’en finit pas de tomber…

…Entretemps, après Vanda, j’avais aussi découvert Trona. Un youngster à l’air rilax m’avait fait ce cadeau de me révéler Trona dans son premier roman, après Le cul de Judas du bel Antonio. Les musiciens servent à ça aussi : à te fiche le blues avec un Andante dont tu ne te rappelles plus le nom de l’auteur sauf que tu sens qu’il a vu un peu plus de pays que les autres, celui-là. J’te passe quand tu veux la mort de Didon de Purcell, compère Quentin, ou je te fredonne la Sonate posthume de Schubert ou n’importe quel blues de Lightnin’Hopkins. Et voir la vérité de Trona, autant qu’exprimer l’atroce vérité de Vanda titubant entre seringues et cageots dans le labyrinthe à l’infernal tintamarre, se replonger en Angola guerrier dans la foulée de Lobo Antunes puis suivre ce Don Juan carabiné - le meilleur coup de Benfica selon les femelles de là-bas -, dans les cercles infernaux des malades de Monsieur le psychiatre frotté de lettres, fraternel autant qu’un Carver ou qu’un Tchekhov; et revenir alors à l’inoubliable dépotoir de la Salle 6 de ce dernier – tout ça va nous exonérer, comme après une virée aux pays de Flannery ou de l’affreuse Patty, des salamalecs devant le Génie de l’Auteur ou des arguties méticuleuses visant à nous prouver que rien ne tient que la textualité du texte en son contexte textuel – tout cela ne découlant finalement que de la même chronique immensément amère et tonique, car tout se mêle, que tous ils se mêlent et s’entremêlent à renfort de vocables dans le flux des proses, et l’homme n’en finit pas de tomber…

Celle qui préfère ceux qui de presque rien font de petits quelque chose / Ceux qui s’approchent à tâtons de la source de lumière légèrement réchauffante / Celui qui évite les bavards sectaires / Celle qui ne sait rien que par la peau / Ceux qui se parlent à demi-mots et à double-sens / Celui que les explications claires dépriment toujours un peu / Celle qui ne se fie qu’aux ardents / Ceux qui ont tout refroidi / Celui qui endure la méchanceté des lascars / Celle qui devine le pourquoi de la méchanceté des lascars à l’endroit des infirmes / Ceux qui se paient sur l’innocence des candides / Celui qui efface ses traces afin d’être mieux suivi /

Celle qui préfère ceux qui de presque rien font de petits quelque chose / Ceux qui s’approchent à tâtons de la source de lumière légèrement réchauffante / Celui qui évite les bavards sectaires / Celle qui ne sait rien que par la peau / Ceux qui se parlent à demi-mots et à double-sens / Celui que les explications claires dépriment toujours un peu / Celle qui ne se fie qu’aux ardents / Ceux qui ont tout refroidi / Celui qui endure la méchanceté des lascars / Celle qui devine le pourquoi de la méchanceté des lascars à l’endroit des infirmes / Ceux qui se paient sur l’innocence des candides / Celui qui efface ses traces afin d’être mieux suivi /  Celle qui se désole de voir tant de garçons renoncer à la Conquête / Ceux qui ont fait le tour de la Question et ne feront donc plus que se la poser / Celui qui s’en met une pour en finir avec cette année soûlante / Celle qui écoute ce qui parle en elle dans une langue qu’elle apprend à mesure / Ceux qui se racontent l’histoire de la rousse qui a jeté son enfant au dévaloir et qu’on a retrouvé vivant et qui a fait une jolie carrière de trader alors qu’elle en chie dans la banlieue de Lisbonne / Celui qu’une malédiction semble poursuivre mais ce n’est qu’une impression / Celle qui voit son taudis fracassé par les promoteurs qui ne respectent rien / Ceux qui se trouvaient bien dans l’immeuble pourri aux squatters amateurs de slam / Celui qui chantonne au milieu des gravats / Celle qui répand de la joie sans le savoir ni le vouloir encore moins / Ceux qui se contentent de ce qu’ils ont sans la moindre envie sauf la secousse qu’on sait ou une tuée le samedi / Celui qui a une tempête dans la tête qu’il affronte avec la détermination de Prospéro sublimant la rage de Caliban et déployant la grâce d’Ariel et de Miranda / Celle qui calme les éléments en élevant simplement la voix juste ce qu’il faut / Ceux qui s’opiniâtrent à l’Ouvroir, etc.

Celle qui se désole de voir tant de garçons renoncer à la Conquête / Ceux qui ont fait le tour de la Question et ne feront donc plus que se la poser / Celui qui s’en met une pour en finir avec cette année soûlante / Celle qui écoute ce qui parle en elle dans une langue qu’elle apprend à mesure / Ceux qui se racontent l’histoire de la rousse qui a jeté son enfant au dévaloir et qu’on a retrouvé vivant et qui a fait une jolie carrière de trader alors qu’elle en chie dans la banlieue de Lisbonne / Celui qu’une malédiction semble poursuivre mais ce n’est qu’une impression / Celle qui voit son taudis fracassé par les promoteurs qui ne respectent rien / Ceux qui se trouvaient bien dans l’immeuble pourri aux squatters amateurs de slam / Celui qui chantonne au milieu des gravats / Celle qui répand de la joie sans le savoir ni le vouloir encore moins / Ceux qui se contentent de ce qu’ils ont sans la moindre envie sauf la secousse qu’on sait ou une tuée le samedi / Celui qui a une tempête dans la tête qu’il affronte avec la détermination de Prospéro sublimant la rage de Caliban et déployant la grâce d’Ariel et de Miranda / Celle qui calme les éléments en élevant simplement la voix juste ce qu’il faut / Ceux qui s’opiniâtrent à l’Ouvroir, etc.

…Toi qui aimes le nordique plus ou moins sibérien et t’en reviens de la Panonnie, Kiddy, avec ton sens des objets tu kifferais grave, pour parler comme ta tribu, les figures et les objets de Kirghizie : tous les détails captés et réfractés en mots précis par le romancier qu’avait à peu près tes âges quand il a écrit Djamila. Sauf qu’il en savait plus que toi, l’Kid, c’est forcé. Quand son père a été liquidé par un Tyran au nom du peuple et qu’on se retrouve orphelin en Soviétie on apprend un peu forcément, et toute sa vie il apprendra, Tchinghiz Aïtmatov, jusqu’à devenir conseiller ès Perestroïka et mémoire des martyrs du Petit Père des Peuples - mais passons sur la leçon d’histoire parce que là c’est le vent de la steppe qui souffle à pleins poumons en roulant ses chardons, c’est le souffle de la terre et les chevaux fous de la passion longtemps « rentrée »…

…Toi qui aimes le nordique plus ou moins sibérien et t’en reviens de la Panonnie, Kiddy, avec ton sens des objets tu kifferais grave, pour parler comme ta tribu, les figures et les objets de Kirghizie : tous les détails captés et réfractés en mots précis par le romancier qu’avait à peu près tes âges quand il a écrit Djamila. Sauf qu’il en savait plus que toi, l’Kid, c’est forcé. Quand son père a été liquidé par un Tyran au nom du peuple et qu’on se retrouve orphelin en Soviétie on apprend un peu forcément, et toute sa vie il apprendra, Tchinghiz Aïtmatov, jusqu’à devenir conseiller ès Perestroïka et mémoire des martyrs du Petit Père des Peuples - mais passons sur la leçon d’histoire parce que là c’est le vent de la steppe qui souffle à pleins poumons en roulant ses chardons, c’est le souffle de la terre et les chevaux fous de la passion longtemps « rentrée »… Tchinghiz Aïtmatov. Djamilia. Traduit du kirghiz par A. Dimitrieva et Louis Aragon. Préface de Louis Aragon. Denoël/Folio, 124p.

Tchinghiz Aïtmatov. Djamilia. Traduit du kirghiz par A. Dimitrieva et Louis Aragon. Préface de Louis Aragon. Denoël/Folio, 124p.

Nétonon Noël Ndjékéry, écrivain tchadien et suisse, a publié récemment un roman très substantiel, intitulé Mosso, aux éditions Infolio. Les citations ci-dessus sont tirées de ses Chroniques tchadiennes, autre beau roman paru en 2008 chez Infolio.

Nétonon Noël Ndjékéry, écrivain tchadien et suisse, a publié récemment un roman très substantiel, intitulé Mosso, aux éditions Infolio. Les citations ci-dessus sont tirées de ses Chroniques tchadiennes, autre beau roman paru en 2008 chez Infolio.

Notre Quichotte gauchiste

Notre Quichotte gauchiste

…Donc l’Taulard, dont tu connais les dispositions amicales poussées (je trouve) à l’excès, était reparti quelques jours sur Paris après les dernières alertes à la santé de Pruszko, et là ça ne s’arrangeait pas vraiment avec son cancer. Tu sais ça aussi, l’Kid, que le cancer est une grande hache perso vicieuse et pernicieuse, pour ainsi dire une arme de destruction massive mais à lenteurs rusées, ça va, ça vient, ça feint de s’en aller, ça revient en trombe subite a mitrailler les radios de glaviots, ça s’insinue, ça « couleuvre » comme dirait notre ami Quentin, ça se planque sous les bombardements de rayons, ça recule sous la chimio puis ça repart comme à quarante et bientôt à cent quarante, mais Pruszko en était entre deux assauts quand l’Taulard a débarqué dans le quartier chinois où l’artiste à son atelier, et là c’était après Waterloo qu’il a débarqué - dans le chaos total de l’atelier de Pruszko…

…Donc l’Taulard, dont tu connais les dispositions amicales poussées (je trouve) à l’excès, était reparti quelques jours sur Paris après les dernières alertes à la santé de Pruszko, et là ça ne s’arrangeait pas vraiment avec son cancer. Tu sais ça aussi, l’Kid, que le cancer est une grande hache perso vicieuse et pernicieuse, pour ainsi dire une arme de destruction massive mais à lenteurs rusées, ça va, ça vient, ça feint de s’en aller, ça revient en trombe subite a mitrailler les radios de glaviots, ça s’insinue, ça « couleuvre » comme dirait notre ami Quentin, ça se planque sous les bombardements de rayons, ça recule sous la chimio puis ça repart comme à quarante et bientôt à cent quarante, mais Pruszko en était entre deux assauts quand l’Taulard a débarqué dans le quartier chinois où l’artiste à son atelier, et là c’était après Waterloo qu’il a débarqué - dans le chaos total de l’atelier de Pruszko… …Là, Kiddy, toi qui kiffes l’argentique, tu serais aux anges. Aux archanges toi qu’as inauguré tes Œuvres complètes reliées pures cuir de bœuf musqué par une Prière polaroïd. Parce que là, dans le tohu-bohu bordélique de Pruszko, genre bureau de Piaget ou de Dumézil en cent fois plus pire, tu te ressourcerais les mécanismes en voyant le démiurge du Portrait Synthétique se démener entre boîtiers et ressorts. C’est le grand Toqué du Beréshit avant le premier des Sept Jours. On se dirait dans les décombres d’après le Grabuge mais l’Taulard m’est témoin que l’atelier de Prusko relève aussi du bric-à-brac originel. Un jour j’te raconterai la Genèse selon Gulley Jimson dans La Bouche du cheval, mais ce sera pour plus tard ça aussi. Faudra qu’on vive vieux tout le monde pour se raconter tout ce qui doit être d’Entête à Apocalypse. Mais pour le moment j’te la fais courte avec Pruszko, grand imagier polonais dont les Portraits & Monuments sont autant d’empilements historiques par superposition, j’précise : Pruszko fait dans le montage diachronique, il t’empile vingt portraits d’Hitler à tous les âges et te livre un visage dont les strates se subliment en résultat tremblé ; il remarie Sartre et Beauvoir en un visage tendrement additionné par ironique tendresse ; ou bien il surimpressionne tous les rois de Pologne ou les rues d’Amérique – ça pourrait fait gadget, et pourtant non, ça pourrait faire concept à la mords-moi mais c’est bien plus que ça : tout à coup t’es devant un résultat, c’est comme ton chaos de poème qui accouche d’une paire de vers affleurant la pure musique ; or tout ça flotte au-dessus d’une inimaginable brocante traversée de sentiers et de canaux, dans l’atelier de Pruszko, y a partout des années de journaux empilés, des mois de chaussettes à repriser, des semaines d’assiettes à relaver et pourtant ça n’a pas l’air sale tout ça, Pruszko lui-même a l’air d’un prince en nippes mais propre sur lui, l’angoisse l’a certes grossi mais l’Taulard ne le trouve pas trop avachi pour autant – l’Taulard est assez artiste lui-même pour trouver de la beauté à cet inimaginable foutoir dans lequel, débarquant, il va passer deux trois jours en essais de rangements sommaires permettant ici de dégager un canapé ou là de gagner un coin de table entre les tours branlantes d’objets de toutes espèces ; et puis les deux amis n’en ont à vrai dire qu’au salopard qui rôde dans les replis de ces catacombes, que Pruszko compte semer tantôt en retournant en Pologne Christ des nations où l'attend sa nouvelle amie…

…Là, Kiddy, toi qui kiffes l’argentique, tu serais aux anges. Aux archanges toi qu’as inauguré tes Œuvres complètes reliées pures cuir de bœuf musqué par une Prière polaroïd. Parce que là, dans le tohu-bohu bordélique de Pruszko, genre bureau de Piaget ou de Dumézil en cent fois plus pire, tu te ressourcerais les mécanismes en voyant le démiurge du Portrait Synthétique se démener entre boîtiers et ressorts. C’est le grand Toqué du Beréshit avant le premier des Sept Jours. On se dirait dans les décombres d’après le Grabuge mais l’Taulard m’est témoin que l’atelier de Prusko relève aussi du bric-à-brac originel. Un jour j’te raconterai la Genèse selon Gulley Jimson dans La Bouche du cheval, mais ce sera pour plus tard ça aussi. Faudra qu’on vive vieux tout le monde pour se raconter tout ce qui doit être d’Entête à Apocalypse. Mais pour le moment j’te la fais courte avec Pruszko, grand imagier polonais dont les Portraits & Monuments sont autant d’empilements historiques par superposition, j’précise : Pruszko fait dans le montage diachronique, il t’empile vingt portraits d’Hitler à tous les âges et te livre un visage dont les strates se subliment en résultat tremblé ; il remarie Sartre et Beauvoir en un visage tendrement additionné par ironique tendresse ; ou bien il surimpressionne tous les rois de Pologne ou les rues d’Amérique – ça pourrait fait gadget, et pourtant non, ça pourrait faire concept à la mords-moi mais c’est bien plus que ça : tout à coup t’es devant un résultat, c’est comme ton chaos de poème qui accouche d’une paire de vers affleurant la pure musique ; or tout ça flotte au-dessus d’une inimaginable brocante traversée de sentiers et de canaux, dans l’atelier de Pruszko, y a partout des années de journaux empilés, des mois de chaussettes à repriser, des semaines d’assiettes à relaver et pourtant ça n’a pas l’air sale tout ça, Pruszko lui-même a l’air d’un prince en nippes mais propre sur lui, l’angoisse l’a certes grossi mais l’Taulard ne le trouve pas trop avachi pour autant – l’Taulard est assez artiste lui-même pour trouver de la beauté à cet inimaginable foutoir dans lequel, débarquant, il va passer deux trois jours en essais de rangements sommaires permettant ici de dégager un canapé ou là de gagner un coin de table entre les tours branlantes d’objets de toutes espèces ; et puis les deux amis n’en ont à vrai dire qu’au salopard qui rôde dans les replis de ces catacombes, que Pruszko compte semer tantôt en retournant en Pologne Christ des nations où l'attend sa nouvelle amie…  …Tout ça n’est pour beaucoup que du cinéma, à tous les sens, mais la Lettre résiste, et ce n’est pas au début de lettreux lettré que tu es que je parle ici, Kiddy : c’est à tout ce qui nous attend encore dans le débarras du vocabulaire où s’entasse encore, ça et là, dans les débris du parler pourri de l’époque, les gemmes d’une espèce de grand langage oublié, j’sais pas comment dire ça - toi tu te la joues jeune poète, t’en as l’âge sur ton scooter où tu files tel Quichotte avec sa Dulcinée cocolette, et puisse cela ne pas te passer, puisses-tu rester fidèle à ton début de folie, puisses-tu résister aux éteignoirs de la Faculté et autres vigiles de mouroir, tu sais déjà que l’âge est à la fois corps et fiction et que ça se vit d’un temps l’autre à fond la bise et tout en dentelles au mot à mot que rien ne trompe ; enfin que ça devrait car tout n’est que vœu pie en vraie poésie…

…Tout ça n’est pour beaucoup que du cinéma, à tous les sens, mais la Lettre résiste, et ce n’est pas au début de lettreux lettré que tu es que je parle ici, Kiddy : c’est à tout ce qui nous attend encore dans le débarras du vocabulaire où s’entasse encore, ça et là, dans les débris du parler pourri de l’époque, les gemmes d’une espèce de grand langage oublié, j’sais pas comment dire ça - toi tu te la joues jeune poète, t’en as l’âge sur ton scooter où tu files tel Quichotte avec sa Dulcinée cocolette, et puisse cela ne pas te passer, puisses-tu rester fidèle à ton début de folie, puisses-tu résister aux éteignoirs de la Faculté et autres vigiles de mouroir, tu sais déjà que l’âge est à la fois corps et fiction et que ça se vit d’un temps l’autre à fond la bise et tout en dentelles au mot à mot que rien ne trompe ; enfin que ça devrait car tout n’est que vœu pie en vraie poésie…

…T’imagines l’émotion, l’Kid : ta fille légitime se la jouant Carla Ponte, la fille puînée de la femme de ta vie jamais revenue tout à fait du Groupe Afrique, la nièce avérée du Taulard retiré de la militance mais jamais regagné vraiment aux convenances sociales, la sœur de Dark Lady l’enragée à t-shirt guévariste ennemie jurée des ploutocrates – bref notre innocente Bimbo promue au rang de justicière dans la foulée des Ziegler et consorts ; or justement je lui sors le big argumentaire comme quoi le Grand Capital qui se planque en nos murs n’a plus qu’à trembler puisque la voilà qui débarque, cinquante ans après Zorro Ziegler tenté par la Revolucion et se faisant rétorquer par le Che en personne : que non pas, camarade, que la Revolucion tu la feras là-bas, en el Paìs, dans le cerveau du monstre -, voilà ce que je lui dis et notre tendron de ne pas trop savoir si son affreux paternel se paie sa mine ou délire une fois de plus en sa sincérité matoise de vieux fêlé qui lui a dit et répété, comme Lady L. et sa mère l’anar amstellodamoise le lui ont seriné sur tous les airs : que jamais au vieux jamais l’Gang ne les circonviendrait…

…T’imagines l’émotion, l’Kid : ta fille légitime se la jouant Carla Ponte, la fille puînée de la femme de ta vie jamais revenue tout à fait du Groupe Afrique, la nièce avérée du Taulard retiré de la militance mais jamais regagné vraiment aux convenances sociales, la sœur de Dark Lady l’enragée à t-shirt guévariste ennemie jurée des ploutocrates – bref notre innocente Bimbo promue au rang de justicière dans la foulée des Ziegler et consorts ; or justement je lui sors le big argumentaire comme quoi le Grand Capital qui se planque en nos murs n’a plus qu’à trembler puisque la voilà qui débarque, cinquante ans après Zorro Ziegler tenté par la Revolucion et se faisant rétorquer par le Che en personne : que non pas, camarade, que la Revolucion tu la feras là-bas, en el Paìs, dans le cerveau du monstre -, voilà ce que je lui dis et notre tendron de ne pas trop savoir si son affreux paternel se paie sa mine ou délire une fois de plus en sa sincérité matoise de vieux fêlé qui lui a dit et répété, comme Lady L. et sa mère l’anar amstellodamoise le lui ont seriné sur tous les airs : que jamais au vieux jamais l’Gang ne les circonviendrait… …Toi qu’es une partie de mon Antigang, l’Kid, je vais te raconter en exclusivité un rêve que j’ai fait la nuit dernière, auquel je resonge ce soir en me demandant, une fois de plus, par quelles voies se construit tout cet onirique cinéma ? J’te jure que je n’invente rien. J’te jure que j’ai tout noté ce matin comme je l’ai rêvé, à la lettre près. Donc voilà que, dans ce songe absolument étranger à mes cogitations ordinaires, je me retrouve d’abord aventuré sur l’espèce de grille de ce qui me semble un monte-charge à découvert, qui se met en effet à descendre à travers le haut immeuble (il me semble que je suis parti de la terrasse supérieure des anciens bâtiments de l’Uniprix, à l’avenue du Théâtre). Or on parcourt de nombreux étages et je me retrouve, non sans angoisse, face à un vaste espace genre atelier d’industrie dans lequel deux grands types me font mauvaise figure au premier regard. Qu’ai-je donc à foutre en ces lieux, de quel droit, avec quel Autorisation officielle ? Que ça ne se passera pas comme ça ! Mais tout de suite je me fais amical et félicitant, remarquant que l’endroit se trouve manifestement en de bonnes mains, que cela fleure le fer travailleur et qu’on sent immédiatement la compétence. Les deux lascars se radoucissent alors d’autant et me proposent de me faire visiter les lieux, ne m’épargnant aucun détail technique et méthodique. Deux grands chiens assez joueurs nous accompagnent en sautant comme mus par de naturelles élégances. Je mets certes un certain temps à comprendre où je suis mais je suis intéressé comme par les portulans et les presses d’imprimerie. Mes deux nouveaux amis sont manifestement fiers de leur rôle de gardiens du matériel. Celui-ci est impressionnant de variété et de qualité. Il y a là des machines à caterpillar, un stock important de marbre importé de Chine, des vérins, tout un appareillage utile à la conduite des eaux, toute une réserve de cuivre rutilant, pas mal d’autres fournitures coûteuses. Tout cela pour une construction prochaine. Le site a été occupé longtemps par la firme Tetra Park, qui a fait faillite. À un moment donné, une dame assez belle avec son chien à elle, un lévrier afghan il me semble, surgit et me dit son enthousiasme puis disparaît, les lascars se sont éloignés dans le fond du chantier à ciel ouvert et c’est alors que je rencontre l’Ingénieur à l’air correct. Tempes argentées et parler clair. Me rappelle mon oncle Léo et m’explique le topo. Le site, précise-t-il, a été racheté par une famille américaine milliardaire. Des gens dans les armes et les computers multinationaux. Puis un autre personnage apparaît qui semble comprendre les chiffres défilant sur un écran de la Bourse. Je dis alors à l’ingénieur Correct que notre ami Lemercier va nous expliquer où en sont les affaires. Je me sens enfin concerné par les menées du Gang. Lemercier fait son modeste en invoquant du moins les interstices vacants de la productivité marchande. « Les Américains ont compris qu’il faut parfois ventiler le Capital par un peu de fantaisie ». Il le dit sans ironie mais avec un certain humour qui provoque une moue dubitative de l’Ingénieur, alors que je me sens conforté dans les projets de l’Antigang. Je me sens indéniablement plus en phase avec Lemercier qu’avec Correct. Je sens en lui un messager de mèche qui me dit ceci: que même le Grand Capitall doit ventiler, donc il y a des clairières, donc Heidegger n’a pas tout faux. Bref, Kiddy, cela te paraîtra peut-être torsadé tout ça mais je trouve ce rêve assez valorisant car j’ai toujours été nul en économétrie. Surtout je suis réconforté de voir mes théories sur la Fantaisie - puisque c’est de cela qu’il s’agit - pratiquement et je dirai même poétiquement confirmées dans les conceptions élargies d’une firme familiale WASP aux investissements sûrs. Sur quoi je me suis réveillé avec regret. J’ai constaté qu’il avait encore neigé cette nuit, puis je me suis rendormi tout tranquillement tandis que tu psalmodiait sûrement déjà, là-bas, dans ton studio d’étudiant du Calvaire, genre poète éveillé…

…Toi qu’es une partie de mon Antigang, l’Kid, je vais te raconter en exclusivité un rêve que j’ai fait la nuit dernière, auquel je resonge ce soir en me demandant, une fois de plus, par quelles voies se construit tout cet onirique cinéma ? J’te jure que je n’invente rien. J’te jure que j’ai tout noté ce matin comme je l’ai rêvé, à la lettre près. Donc voilà que, dans ce songe absolument étranger à mes cogitations ordinaires, je me retrouve d’abord aventuré sur l’espèce de grille de ce qui me semble un monte-charge à découvert, qui se met en effet à descendre à travers le haut immeuble (il me semble que je suis parti de la terrasse supérieure des anciens bâtiments de l’Uniprix, à l’avenue du Théâtre). Or on parcourt de nombreux étages et je me retrouve, non sans angoisse, face à un vaste espace genre atelier d’industrie dans lequel deux grands types me font mauvaise figure au premier regard. Qu’ai-je donc à foutre en ces lieux, de quel droit, avec quel Autorisation officielle ? Que ça ne se passera pas comme ça ! Mais tout de suite je me fais amical et félicitant, remarquant que l’endroit se trouve manifestement en de bonnes mains, que cela fleure le fer travailleur et qu’on sent immédiatement la compétence. Les deux lascars se radoucissent alors d’autant et me proposent de me faire visiter les lieux, ne m’épargnant aucun détail technique et méthodique. Deux grands chiens assez joueurs nous accompagnent en sautant comme mus par de naturelles élégances. Je mets certes un certain temps à comprendre où je suis mais je suis intéressé comme par les portulans et les presses d’imprimerie. Mes deux nouveaux amis sont manifestement fiers de leur rôle de gardiens du matériel. Celui-ci est impressionnant de variété et de qualité. Il y a là des machines à caterpillar, un stock important de marbre importé de Chine, des vérins, tout un appareillage utile à la conduite des eaux, toute une réserve de cuivre rutilant, pas mal d’autres fournitures coûteuses. Tout cela pour une construction prochaine. Le site a été occupé longtemps par la firme Tetra Park, qui a fait faillite. À un moment donné, une dame assez belle avec son chien à elle, un lévrier afghan il me semble, surgit et me dit son enthousiasme puis disparaît, les lascars se sont éloignés dans le fond du chantier à ciel ouvert et c’est alors que je rencontre l’Ingénieur à l’air correct. Tempes argentées et parler clair. Me rappelle mon oncle Léo et m’explique le topo. Le site, précise-t-il, a été racheté par une famille américaine milliardaire. Des gens dans les armes et les computers multinationaux. Puis un autre personnage apparaît qui semble comprendre les chiffres défilant sur un écran de la Bourse. Je dis alors à l’ingénieur Correct que notre ami Lemercier va nous expliquer où en sont les affaires. Je me sens enfin concerné par les menées du Gang. Lemercier fait son modeste en invoquant du moins les interstices vacants de la productivité marchande. « Les Américains ont compris qu’il faut parfois ventiler le Capital par un peu de fantaisie ». Il le dit sans ironie mais avec un certain humour qui provoque une moue dubitative de l’Ingénieur, alors que je me sens conforté dans les projets de l’Antigang. Je me sens indéniablement plus en phase avec Lemercier qu’avec Correct. Je sens en lui un messager de mèche qui me dit ceci: que même le Grand Capitall doit ventiler, donc il y a des clairières, donc Heidegger n’a pas tout faux. Bref, Kiddy, cela te paraîtra peut-être torsadé tout ça mais je trouve ce rêve assez valorisant car j’ai toujours été nul en économétrie. Surtout je suis réconforté de voir mes théories sur la Fantaisie - puisque c’est de cela qu’il s’agit - pratiquement et je dirai même poétiquement confirmées dans les conceptions élargies d’une firme familiale WASP aux investissements sûrs. Sur quoi je me suis réveillé avec regret. J’ai constaté qu’il avait encore neigé cette nuit, puis je me suis rendormi tout tranquillement tandis que tu psalmodiait sûrement déjà, là-bas, dans ton studio d’étudiant du Calvaire, genre poète éveillé…

…Et c’est là que Basil a commencé de s’exclamer : mais c’est pas vrai !, et il a répété ça pendant près d’une heure, après, sans cesser de revenir à la table là-bas des lycéens, par-dessus mon épaule - et que je me retourne de temps à autre pour voir la scène en plus saccadé, non mais c’est pas vrai, et il me racontait, Tonio, j’te dis, comme s’il était en train de mater un bout de son propre scénario en train de se tourner : c’est Love Story le retour, me disait-il en détaillant les péripéties du roman-photo en train de se dérouler à la table là-bas entre un grand Roméo baraqué genre Monténégrin soudain entouré de silence et d’opprobre après qu’il eut été tancé par sa fiancée genre Florentine blonde aux yeux verts Véronèse ophélien, enfin tu vois le tableau genre Macbeth et Juliette à la fête de fin de bachot, et Basil qui me détaille les scènes et les redécoupe, se fait disert et me décrit tout à mesure en affabulant dans la foulée, et de fait en me retournant je vois le drame évoluer, les feux de l'envie, le jeu de la fille aux cent SMS, les autres mecs, les regards, les alliées furieuses, les familles à l’arrière en chœurs guerriers, tout ça même pas en deux heures, le temps d’une pizza, quoi, et les amants se sont boudés grave, les Montaigu et la Capulet se sont massacrés, Basil construisait et déconstruisait son scénar en me racontant ses démêlés et ses projets – et moi qui compte les secondes une fois encore, moi qui pense à Jackie, moi qui pense à Tonio en train de peaufiner le roman de Malik, moi qui n’y suis pour personne car je tombe, je n’ai pas cessé de tomber et MAINTENANT, que je me dis, les caméras du roman panoptique tournent sans discontinuer et MAINTEANT – je me trouve dans la chambre de Vanda la camée qui se cherche la veine et j’entends tout autour les cris et les sirènes du Multimonde, on remonterait à présent les pentes de Mulholland Drive après avoir longé les abîmes d’Alvarados, on franchirait des canyons et je tomberais pendant ce temps, sept secondes encore et c’est la révélation, l’aiguille pénètre dans la veine et la chambre de l’enfant retrouve la paix…

…Et c’est là que Basil a commencé de s’exclamer : mais c’est pas vrai !, et il a répété ça pendant près d’une heure, après, sans cesser de revenir à la table là-bas des lycéens, par-dessus mon épaule - et que je me retourne de temps à autre pour voir la scène en plus saccadé, non mais c’est pas vrai, et il me racontait, Tonio, j’te dis, comme s’il était en train de mater un bout de son propre scénario en train de se tourner : c’est Love Story le retour, me disait-il en détaillant les péripéties du roman-photo en train de se dérouler à la table là-bas entre un grand Roméo baraqué genre Monténégrin soudain entouré de silence et d’opprobre après qu’il eut été tancé par sa fiancée genre Florentine blonde aux yeux verts Véronèse ophélien, enfin tu vois le tableau genre Macbeth et Juliette à la fête de fin de bachot, et Basil qui me détaille les scènes et les redécoupe, se fait disert et me décrit tout à mesure en affabulant dans la foulée, et de fait en me retournant je vois le drame évoluer, les feux de l'envie, le jeu de la fille aux cent SMS, les autres mecs, les regards, les alliées furieuses, les familles à l’arrière en chœurs guerriers, tout ça même pas en deux heures, le temps d’une pizza, quoi, et les amants se sont boudés grave, les Montaigu et la Capulet se sont massacrés, Basil construisait et déconstruisait son scénar en me racontant ses démêlés et ses projets – et moi qui compte les secondes une fois encore, moi qui pense à Jackie, moi qui pense à Tonio en train de peaufiner le roman de Malik, moi qui n’y suis pour personne car je tombe, je n’ai pas cessé de tomber et MAINTENANT, que je me dis, les caméras du roman panoptique tournent sans discontinuer et MAINTEANT – je me trouve dans la chambre de Vanda la camée qui se cherche la veine et j’entends tout autour les cris et les sirènes du Multimonde, on remonterait à présent les pentes de Mulholland Drive après avoir longé les abîmes d’Alvarados, on franchirait des canyons et je tomberais pendant ce temps, sept secondes encore et c’est la révélation, l’aiguille pénètre dans la veine et la chambre de l’enfant retrouve la paix…

…Mais tout à coup, plus précisément, les oursons m’ont fait tourner panique - les oursons et les greluchons, les santons et les baudruches. Tout soudain j’ai redouté les conséquences. Plus fort que moi : cela devenait nerveux, tripal, alerte au sous-marin mental. Je voyais partout des greluchons déferler sur le quai du Bon Enfant par un flot, tandis qu’un autre flot portait les oursons. Nous étions pris en tenaille Lady L. et moi, mais elle pouffait en considérant mon ire soudaine virée délire. N’empêche que partout, et de plus en plus, les enfants étaient poussés à commander: je les sentais réclamer de loin en loin et de plus en plus voracement de quoi se pourlécher babines et mandibules et déjà je les sentais enfler rapaces, je flairais la concupiscence aux multiples tentacules, et comment les accuser à charge puisque le Bon Enfant le voulait - partout je ne voyais que des Objets faits pour eux au nom du Bon Enfant tandis qu’une litanie enregistrée se répandait à l’infini et sans contredit : nous sommes les Bons Enfants du multimonde, voyez les luminaires dans nos yeux innocents, la joie du Bon Enfant c’est nous, grâce à nous c’est partout senteur et saveur de Bon Enfant, nos savons positivent et nos oursons sèment la joie de concert avec nos greluchons: nous incarnons l’émerveillement de l’enfance, l’émerveillement c’est nous, qui ne s’émerveille point sera déchu de son droit humain…

…Mais tout à coup, plus précisément, les oursons m’ont fait tourner panique - les oursons et les greluchons, les santons et les baudruches. Tout soudain j’ai redouté les conséquences. Plus fort que moi : cela devenait nerveux, tripal, alerte au sous-marin mental. Je voyais partout des greluchons déferler sur le quai du Bon Enfant par un flot, tandis qu’un autre flot portait les oursons. Nous étions pris en tenaille Lady L. et moi, mais elle pouffait en considérant mon ire soudaine virée délire. N’empêche que partout, et de plus en plus, les enfants étaient poussés à commander: je les sentais réclamer de loin en loin et de plus en plus voracement de quoi se pourlécher babines et mandibules et déjà je les sentais enfler rapaces, je flairais la concupiscence aux multiples tentacules, et comment les accuser à charge puisque le Bon Enfant le voulait - partout je ne voyais que des Objets faits pour eux au nom du Bon Enfant tandis qu’une litanie enregistrée se répandait à l’infini et sans contredit : nous sommes les Bons Enfants du multimonde, voyez les luminaires dans nos yeux innocents, la joie du Bon Enfant c’est nous, grâce à nous c’est partout senteur et saveur de Bon Enfant, nos savons positivent et nos oursons sèment la joie de concert avec nos greluchons: nous incarnons l’émerveillement de l’enfance, l’émerveillement c’est nous, qui ne s’émerveille point sera déchu de son droit humain… …Mais la Nature est plus forte. Je le savais autant que Lady L. C’est ce qui nous apparie naturellement elle et moi : ce lac noir sur lequel la nuit tombait finalement loin du boucan de cette ordure de Bon Enfant. Et j’en ai fait encore une leçon, sous le regard narquois de Lady L. qui est nature naturellement, elle, tandis que je reste tellement leçon, surtout les soirs d’hiver. Et là c’est immense. Faudrait se taire mais comment se taire quand c’est tellement pour faire clamser les baudruches cette immensité du soir aux camaïeux de gris profonds striés de bleus et d’or en partance - regardez ça les enfants si c’est pas Byzance…

…Mais la Nature est plus forte. Je le savais autant que Lady L. C’est ce qui nous apparie naturellement elle et moi : ce lac noir sur lequel la nuit tombait finalement loin du boucan de cette ordure de Bon Enfant. Et j’en ai fait encore une leçon, sous le regard narquois de Lady L. qui est nature naturellement, elle, tandis que je reste tellement leçon, surtout les soirs d’hiver. Et là c’est immense. Faudrait se taire mais comment se taire quand c’est tellement pour faire clamser les baudruches cette immensité du soir aux camaïeux de gris profonds striés de bleus et d’or en partance - regardez ça les enfants si c’est pas Byzance…

… Or l’dimanche, tu t’en doutes Jackie, toi qui trimes à l’hosto toute à la coule de tes fins-de-vie, l’dimanche à la Datcha de La Désirade et à l’Isba c’est notre jour pour ainsi dire expansé vu que ça devient l’biotope de l’intime sans barbelés ni gardiens ni cheffes de projet ni foutre rien – rien que la rêverie des jean-foutres que nous sommes en somme, à l’exception de Lady L. qui veille au grain. Lady L. qu’est trop soucieuse je trouve. Que je lui rappelle depuis deux vies de chiens et deux filles pas moins soucieuses qu’elle l’est. Mais le dimanche des majorettes c’est pour vous aussi que j’leur répète ! En vain ! Tout l’boulot de rêver nous revient, les mecs, et c’est comme ça que l’biotope ancillaire vit son premier dimanche d’hiver enneigé…

… Or l’dimanche, tu t’en doutes Jackie, toi qui trimes à l’hosto toute à la coule de tes fins-de-vie, l’dimanche à la Datcha de La Désirade et à l’Isba c’est notre jour pour ainsi dire expansé vu que ça devient l’biotope de l’intime sans barbelés ni gardiens ni cheffes de projet ni foutre rien – rien que la rêverie des jean-foutres que nous sommes en somme, à l’exception de Lady L. qui veille au grain. Lady L. qu’est trop soucieuse je trouve. Que je lui rappelle depuis deux vies de chiens et deux filles pas moins soucieuses qu’elle l’est. Mais le dimanche des majorettes c’est pour vous aussi que j’leur répète ! En vain ! Tout l’boulot de rêver nous revient, les mecs, et c’est comme ça que l’biotope ancillaire vit son premier dimanche d’hiver enneigé… … Ce que j’voudrais dire c’est ce qui fait que tu te sentes bien là ou tu es à l’instant et pourquoi. Ce qu’on pourrait dire la recherche d’une maison. Ce qu'on pourrait dire se construire un feu style Jack London. Ce que Charles-Albert appelait l’habitus. Notre façon d’habiter bien. Notre droit primitif au cabanon à tous les sens du terme, entre cabane au Canada et pension d’Etat de Robert Walser chez les timbrés pour ne faire que rêver. T’es là sur ton canapé de cuir vert genre Oblomov préalpin. Lady L. peint des primevères. L’Taulard te raconte ses histoires de taule et t’résume le nouveau Sloterdijk. T’sais les fameuses sphères, les écumes de nature et les écumes humaines, les aphrosphères et l’bazar néomonadologique qu’il a creusé en taule en écoutant Radiohead et consorts. Puis l’Imagier t’annonce qu’il va repartir se faire quelque temps de ville-monde dans son quartier chinetoque de la Porte d’Italie, ça lui fera du bien de retrouver ses bougnoules et ses métèques, comme il dit, Michel le flûtiau et ses filles sénégalaises, toute l’Afrique et famille…

… Ce que j’voudrais dire c’est ce qui fait que tu te sentes bien là ou tu es à l’instant et pourquoi. Ce qu’on pourrait dire la recherche d’une maison. Ce qu'on pourrait dire se construire un feu style Jack London. Ce que Charles-Albert appelait l’habitus. Notre façon d’habiter bien. Notre droit primitif au cabanon à tous les sens du terme, entre cabane au Canada et pension d’Etat de Robert Walser chez les timbrés pour ne faire que rêver. T’es là sur ton canapé de cuir vert genre Oblomov préalpin. Lady L. peint des primevères. L’Taulard te raconte ses histoires de taule et t’résume le nouveau Sloterdijk. T’sais les fameuses sphères, les écumes de nature et les écumes humaines, les aphrosphères et l’bazar néomonadologique qu’il a creusé en taule en écoutant Radiohead et consorts. Puis l’Imagier t’annonce qu’il va repartir se faire quelque temps de ville-monde dans son quartier chinetoque de la Porte d’Italie, ça lui fera du bien de retrouver ses bougnoules et ses métèques, comme il dit, Michel le flûtiau et ses filles sénégalaises, toute l’Afrique et famille… …La Suisse friquée et l’Amérique policée je n’aime pas leur façon de te mater, l’Gitan, toi qu’es l’plus libre des chauffeurs de taxis vu que t’es jamais pris même quand t’es givré – et c’est ça que les pharmaciens te reprochent à la fois : d’être libre et ne jamais te faire prendre par les collaboratrices et les collaborateurs de notre aimée Police – et tu sais que je ne blague pas : que j’apprécie notre aimée Police à vrai dire mille fois plus que les flics uniformisés sans uniforme qui se matent les uns les autres et s’impatientent de se dénoncer et de se faire payer mutuellement leur médiocrité…

…La Suisse friquée et l’Amérique policée je n’aime pas leur façon de te mater, l’Gitan, toi qu’es l’plus libre des chauffeurs de taxis vu que t’es jamais pris même quand t’es givré – et c’est ça que les pharmaciens te reprochent à la fois : d’être libre et ne jamais te faire prendre par les collaboratrices et les collaborateurs de notre aimée Police – et tu sais que je ne blague pas : que j’apprécie notre aimée Police à vrai dire mille fois plus que les flics uniformisés sans uniforme qui se matent les uns les autres et s’impatientent de se dénoncer et de se faire payer mutuellement leur médiocrité… …Cette image de l’église-container me fusille et me fascine tandis que le jour décline sur ce dimanche de toutes les bontés. Je n’blague pas camarade Quentin. T’as l’âge de nos filles autant que le Kid ou que Blacky, que Bruno, que Matthieu, qu’Yvan ou que les deux Sébastien, que Douna que je devine à l’autre bout du lac ou que Basil le descendant des conquérants lusitaniens, mais ce n’est pas absolument par gâtisme ou goût pédophile que je vous mate et vous surveille de mon œil panoptique et pour ainsi dire affectueux – c’est votre faute si j’vous kiffe du moment que je vous flaire du pareil biotope…

…Cette image de l’église-container me fusille et me fascine tandis que le jour décline sur ce dimanche de toutes les bontés. Je n’blague pas camarade Quentin. T’as l’âge de nos filles autant que le Kid ou que Blacky, que Bruno, que Matthieu, qu’Yvan ou que les deux Sébastien, que Douna que je devine à l’autre bout du lac ou que Basil le descendant des conquérants lusitaniens, mais ce n’est pas absolument par gâtisme ou goût pédophile que je vous mate et vous surveille de mon œil panoptique et pour ainsi dire affectueux – c’est votre faute si j’vous kiffe du moment que je vous flaire du pareil biotope… …L’biotope c’est pas compliqué, la Limousine, mon occulte amie que je ne connais que par Facebook et que j’sais quelqu’un de bien, l’biotope tu le sais, c’est bonnement notre lieu de vie. L’biotope c’est l’intime accordé. Dans l’premier livre de ce garçon teigneux et lumineux qui m’a secoué ces derniers temps, prénom Quentin, fils de Mouron l’artiste aux noirs argentés, je suis bluffé, touché, remué de trouver le radical constat de la destruction massive de l’intime et de la dignité, avec cette gravité pesante, insistante, candide et sentencieuse, lucide et virulente des youngsters intransigeants…

…L’biotope c’est pas compliqué, la Limousine, mon occulte amie que je ne connais que par Facebook et que j’sais quelqu’un de bien, l’biotope tu le sais, c’est bonnement notre lieu de vie. L’biotope c’est l’intime accordé. Dans l’premier livre de ce garçon teigneux et lumineux qui m’a secoué ces derniers temps, prénom Quentin, fils de Mouron l’artiste aux noirs argentés, je suis bluffé, touché, remué de trouver le radical constat de la destruction massive de l’intime et de la dignité, avec cette gravité pesante, insistante, candide et sentencieuse, lucide et virulente des youngsters intransigeants…

…L'désert c’était notre rêve de pureté non lyophilisée ou frelatée par les gourous derviches, et c’était donc vertical l’désert, il était rouge dans le granit de nos vingt ans savoyards, il était noir argenté dans les Dolomites, il était blanc et tout en horizons sur la Haute-Route de nos jeunesses shootées à la neige bleutée des cols et des arêtes ou plus tard sur les plaques du Requin ou du Caïman l’année ou Gary Hemming s’est flingué au bord d’un lac, et c’est sous le triangle incliné du Badile que j’ai lu Dans les années profondes cette autre année que t’étais pas né, en Ailefroide que j’ai lu Zorba, à Nefta surplombant le Sahara que j’ai relu Moravagine de Cendrars – et voilà que tu lis Céline dans ton désert à toi de fils teigneux ciselant sa phrase au plus minutieux du rythme…

…L'désert c’était notre rêve de pureté non lyophilisée ou frelatée par les gourous derviches, et c’était donc vertical l’désert, il était rouge dans le granit de nos vingt ans savoyards, il était noir argenté dans les Dolomites, il était blanc et tout en horizons sur la Haute-Route de nos jeunesses shootées à la neige bleutée des cols et des arêtes ou plus tard sur les plaques du Requin ou du Caïman l’année ou Gary Hemming s’est flingué au bord d’un lac, et c’est sous le triangle incliné du Badile que j’ai lu Dans les années profondes cette autre année que t’étais pas né, en Ailefroide que j’ai lu Zorba, à Nefta surplombant le Sahara que j’ai relu Moravagine de Cendrars – et voilà que tu lis Céline dans ton désert à toi de fils teigneux ciselant sa phrase au plus minutieux du rythme… ...Le désert est une société. Et tu penses bien, Quentin, que j’pense à l’immense Monod qui me disait une fois là-bas, à Saint-Malo, que peut-être nous étions en train de préparer un désert sans autre société que celle des sages insectes sans frontières tant nous nous sommes dénaturés avec nos déserts d’aisance et de complaisance, nos déserts Grande Surface et nos déserts Espaces Conviviaux - toi t’as bien senti ça aussi, youngster: que le désert a deux faces. T’as senti le désert odieux des névrosés pleins aux as de Vegas et environs. T’as senti le désert de la vie de Clara la cinglée qui s’est retranchée de toutes les sources et se fie aux thérapeutes et aux derviches asservis au dieu Dollar, et la pelotant, et la ponctionnant, on voit ça partout, maintenant : l'désert désespérant des femmes frustrées et des mecs consentants ; et puis l’autre, le désert vivant qui s’étend juste derrière la maison de ceux-là qui dépriment, mais à ne pas voir ! À ne pas voir la forêt là derrière ! À ne pas voir le silence de la prairie là-dedans – le silence assassin de soirs où les insectes sans frontières se la jouent serial killers ! Surtout pas voir la mort, Clara, surtout pas voir que ton ex n’est pas le monstre couillu que tu dis mais un homme perdu, surtout pas qu’on te dise que ton Amérique friquée et pommadée est foutue comme l’est l’Europe frelatée et la Russie putanisée par les anciens apparatchiks et compagnie, et j’te parle du désert d’Arabie habitée par des zombies, enfin tout l’désert encombré de tout ce qui n’est pas le désert habitable d’un bon livre ou d’une être ouvert à tous les sables…

...Le désert est une société. Et tu penses bien, Quentin, que j’pense à l’immense Monod qui me disait une fois là-bas, à Saint-Malo, que peut-être nous étions en train de préparer un désert sans autre société que celle des sages insectes sans frontières tant nous nous sommes dénaturés avec nos déserts d’aisance et de complaisance, nos déserts Grande Surface et nos déserts Espaces Conviviaux - toi t’as bien senti ça aussi, youngster: que le désert a deux faces. T’as senti le désert odieux des névrosés pleins aux as de Vegas et environs. T’as senti le désert de la vie de Clara la cinglée qui s’est retranchée de toutes les sources et se fie aux thérapeutes et aux derviches asservis au dieu Dollar, et la pelotant, et la ponctionnant, on voit ça partout, maintenant : l'désert désespérant des femmes frustrées et des mecs consentants ; et puis l’autre, le désert vivant qui s’étend juste derrière la maison de ceux-là qui dépriment, mais à ne pas voir ! À ne pas voir la forêt là derrière ! À ne pas voir le silence de la prairie là-dedans – le silence assassin de soirs où les insectes sans frontières se la jouent serial killers ! Surtout pas voir la mort, Clara, surtout pas voir que ton ex n’est pas le monstre couillu que tu dis mais un homme perdu, surtout pas qu’on te dise que ton Amérique friquée et pommadée est foutue comme l’est l’Europe frelatée et la Russie putanisée par les anciens apparatchiks et compagnie, et j’te parle du désert d’Arabie habitée par des zombies, enfin tout l’désert encombré de tout ce qui n’est pas le désert habitable d’un bon livre ou d’une être ouvert à tous les sables… … Moi l’désert de sable je t’avoue, Quentin, que je ne connais pas et n’y aspire pas autrement comme on dit. Moi toutes ces dunes j’veux bien qu’elles vivent, comme le répètent le père Monod huguenot, j’veux bien que ça pullule tout ce sable, mais tu me vois me la jouer safari ? Et toi tu te vois refaire la route du Harrar en groupe genre tous Rimbaud pour 500 euros ? J’aime bien, youngster, quand tu écris que Los Angeles existe par ses rues secondaires. Là je m’y retrouve au désert vrai de la possible géographie humaine. Un soir tu reviens dans sa Jaguar avec ta cousine Clara que votre virée à L.A. a presque rendue plus humaine, mais ça ne va pas durer cette sortie du désert névrosé et nécrosé, et tu l’écris ce constat pas gentil : « Le lendemain nous avons reparlé de rien. Tout était rentré dans l’ordre – c’est-à-dire que les choses étaient pires – encombrées de non-dits, ponctuées de silences. L’oxygène commençait à me manquer ». Et ça c’est communiqué, c’est senti, j’ai vécu ça en Autriche policée et au Japon policier, la névrose meublée design et sous contrôle de Cellules Psy répand partout son sourire désertique, v’la le désert cauchemar climatisé plus désaxé tu meurs…

… Moi l’désert de sable je t’avoue, Quentin, que je ne connais pas et n’y aspire pas autrement comme on dit. Moi toutes ces dunes j’veux bien qu’elles vivent, comme le répètent le père Monod huguenot, j’veux bien que ça pullule tout ce sable, mais tu me vois me la jouer safari ? Et toi tu te vois refaire la route du Harrar en groupe genre tous Rimbaud pour 500 euros ? J’aime bien, youngster, quand tu écris que Los Angeles existe par ses rues secondaires. Là je m’y retrouve au désert vrai de la possible géographie humaine. Un soir tu reviens dans sa Jaguar avec ta cousine Clara que votre virée à L.A. a presque rendue plus humaine, mais ça ne va pas durer cette sortie du désert névrosé et nécrosé, et tu l’écris ce constat pas gentil : « Le lendemain nous avons reparlé de rien. Tout était rentré dans l’ordre – c’est-à-dire que les choses étaient pires – encombrées de non-dits, ponctuées de silences. L’oxygène commençait à me manquer ». Et ça c’est communiqué, c’est senti, j’ai vécu ça en Autriche policée et au Japon policier, la névrose meublée design et sous contrôle de Cellules Psy répand partout son sourire désertique, v’la le désert cauchemar climatisé plus désaxé tu meurs… …Aussi j’fais table rase, table nette, j’me prends pour Dieu qui récure ses écuries augiaques et voici qu’il neige, j’vais faire les vitres, tiens, toutes au détergent autorisé methylchloroisothiazolinone, ça sent l’alcool d'hôpital, à l’étage d’en dessous Lady L. se délecte de l’énième projections d’un Columbo de derrière les paddocks - j’sais bien aussi que Jackie adore Columbo, c’est un ange de Wim Wenders que ce cabot à cigare et McFarlane mal fagoté, mais bon, mais va : les Chinois rappliquent et le désert se fait séduisant tout sourire, vraiment t’as l’impression que tout le monde s’en fout – c’est exactement ce que décrivaient les mecs lucides entre deux guerres humanicides, genre Witkiewicz avant l’suicide, c’est tout bien-être et compagnie et toi t’arrives là, malappris, malséant, plongé vorace dans Voyage au bout de la nuit en plein jour à Joshua Tree, pour ainsi dire perdu pour la société l'Quentin...

…Aussi j’fais table rase, table nette, j’me prends pour Dieu qui récure ses écuries augiaques et voici qu’il neige, j’vais faire les vitres, tiens, toutes au détergent autorisé methylchloroisothiazolinone, ça sent l’alcool d'hôpital, à l’étage d’en dessous Lady L. se délecte de l’énième projections d’un Columbo de derrière les paddocks - j’sais bien aussi que Jackie adore Columbo, c’est un ange de Wim Wenders que ce cabot à cigare et McFarlane mal fagoté, mais bon, mais va : les Chinois rappliquent et le désert se fait séduisant tout sourire, vraiment t’as l’impression que tout le monde s’en fout – c’est exactement ce que décrivaient les mecs lucides entre deux guerres humanicides, genre Witkiewicz avant l’suicide, c’est tout bien-être et compagnie et toi t’arrives là, malappris, malséant, plongé vorace dans Voyage au bout de la nuit en plein jour à Joshua Tree, pour ainsi dire perdu pour la société l'Quentin... ... J’le vois d'ici le jeune endiablé lascar dans son désert stellaire à fleur de mots, se laissant imprégner, s’oubliant dans le tagadam, se perdant loin du macadam mielleux de smog de la Cité des Anges, dans le sillage du maudit Ferdine, tout seul isolé dans la cabane de ce discours à jamais inouï où déferleront la guerre et les colonies toxiques, les chiottes de Chicago et la maladie à jamais mortelle de vivre et seul - c’est ça le désert, l’désert ça te prend à la gorge, l’désert c’est plein de femmes seules et de vieillards édentés pleins aux as que leurs proches claquemurent en attendant de les voir clamser, le plus tôt sera le mieux et quel chien c’était n’est-ce pas qu’on n’a pas de regret de le voir se noyer, ce queutard, cet obsédé n’est-ce pas – tout ça que ton jeune routard, Quentin, a noté sans rien arranger, et ça ne s’arrangera pas le désert en se peuplant, revenir de Voyage indemne ne se peut pas quand on a l’âge poreux et la sensibilité vertigineuse, j’te dis moi que le désert de Céline est un entonnoir et que tu n’y échapperas pas en faisant semblant ou comme si comme à peu près tous, le désert n’est pas un gadget pour chamanes genre Vegas ou Coelho, v’là les oiseaux de Ferdine en rupture de volière et toi tu t’es mis à écrire comme un dératé qui se gobe - de quoi repeupler le désert de Gobi …

... J’le vois d'ici le jeune endiablé lascar dans son désert stellaire à fleur de mots, se laissant imprégner, s’oubliant dans le tagadam, se perdant loin du macadam mielleux de smog de la Cité des Anges, dans le sillage du maudit Ferdine, tout seul isolé dans la cabane de ce discours à jamais inouï où déferleront la guerre et les colonies toxiques, les chiottes de Chicago et la maladie à jamais mortelle de vivre et seul - c’est ça le désert, l’désert ça te prend à la gorge, l’désert c’est plein de femmes seules et de vieillards édentés pleins aux as que leurs proches claquemurent en attendant de les voir clamser, le plus tôt sera le mieux et quel chien c’était n’est-ce pas qu’on n’a pas de regret de le voir se noyer, ce queutard, cet obsédé n’est-ce pas – tout ça que ton jeune routard, Quentin, a noté sans rien arranger, et ça ne s’arrangera pas le désert en se peuplant, revenir de Voyage indemne ne se peut pas quand on a l’âge poreux et la sensibilité vertigineuse, j’te dis moi que le désert de Céline est un entonnoir et que tu n’y échapperas pas en faisant semblant ou comme si comme à peu près tous, le désert n’est pas un gadget pour chamanes genre Vegas ou Coelho, v’là les oiseaux de Ferdine en rupture de volière et toi tu t’es mis à écrire comme un dératé qui se gobe - de quoi repeupler le désert de Gobi …

…D’ailleurs t’imagines l’Gitan sur un dojo, Kiddy : tu vois le tableau du Gitan en kimono ! Je t’le dis à toi vu que tu as l’art, pour ta part, de te la jouer judoka sans t’en douter probablement. Sûrement les sept frangins que vous avez été ! Sûrement la nécessité de survivre sans se lacérer à journée faite. Ta diplomatie quand le Gitan et moi nous nous prenons de bec ! Tes bons offices quand la rage nous lance l’un contre l’autre alors que nous avons raison tous les deux à ce que tu dis, sauf que j’estime que j’ai plus raison que cet enfoiré de Gitan qui prétend que c’est lui - et ça finirait karaté ou couteau si tu n’étais pas là toi et les nœuds dénoués de tes gestes coulants…

…D’ailleurs t’imagines l’Gitan sur un dojo, Kiddy : tu vois le tableau du Gitan en kimono ! Je t’le dis à toi vu que tu as l’art, pour ta part, de te la jouer judoka sans t’en douter probablement. Sûrement les sept frangins que vous avez été ! Sûrement la nécessité de survivre sans se lacérer à journée faite. Ta diplomatie quand le Gitan et moi nous nous prenons de bec ! Tes bons offices quand la rage nous lance l’un contre l’autre alors que nous avons raison tous les deux à ce que tu dis, sauf que j’estime que j’ai plus raison que cet enfoiré de Gitan qui prétend que c’est lui - et ça finirait karaté ou couteau si tu n’étais pas là toi et les nœuds dénoués de tes gestes coulants… …Ce que j’voulais dire, le Kid, c’est que le judo est naturel à certains et pas à d’autres, et que c’est justement ces autres que l’judo devrait concerner un max, j’entends dès le préau et jusqu’à l’âge de polémiquer grave ou de résister d’une façon ou de l’autre au micmac. Toi le judo tu l’as dans ta nature souriante et bénie des fées, tu ne seras pas artiste de l’exagération comme le Gitan ou l’affreux JLK, tu es toi sûrement plus buté que tes frangins mais tu vas tous nous charmer à la coule, t’as le talent naturel, ce n’est pas toi qui va te faire honnir de tes pairs sans les flagorner pour autant, t’es juste comme tu es, petit judoka qui s’ignore et poète genre Abel abélien brillant et vif, mordant, fantaisiste comme il faut - tes SMS de Budapest ont la même grâce ailée que tes SMS du Montenegro, on l’oublie mais c’est toute une civilisation tout ça, tout rocker que tu sois, non pas tant l’judo que les égards et l’attention d’amitié, la patience et le respect, enfin ce bon naturel gentil qui permet aux compères de ne point trop s’assassiner…

…Ce que j’voulais dire, le Kid, c’est que le judo est naturel à certains et pas à d’autres, et que c’est justement ces autres que l’judo devrait concerner un max, j’entends dès le préau et jusqu’à l’âge de polémiquer grave ou de résister d’une façon ou de l’autre au micmac. Toi le judo tu l’as dans ta nature souriante et bénie des fées, tu ne seras pas artiste de l’exagération comme le Gitan ou l’affreux JLK, tu es toi sûrement plus buté que tes frangins mais tu vas tous nous charmer à la coule, t’as le talent naturel, ce n’est pas toi qui va te faire honnir de tes pairs sans les flagorner pour autant, t’es juste comme tu es, petit judoka qui s’ignore et poète genre Abel abélien brillant et vif, mordant, fantaisiste comme il faut - tes SMS de Budapest ont la même grâce ailée que tes SMS du Montenegro, on l’oublie mais c’est toute une civilisation tout ça, tout rocker que tu sois, non pas tant l’judo que les égards et l’attention d’amitié, la patience et le respect, enfin ce bon naturel gentil qui permet aux compères de ne point trop s’assassiner…

…Mais dimanche soir dernier c’est dans les profondeurs d’une autre Afrique que Blacky m’a fait sonder le temps d’une heure après qu’il m’eut demandé, à l’aplomb du Cervin sanguine, si j’avais jamais été tenté de tuer quelqu’un et comment je m’y serais pris – comment je m’y prendrais aujourd’hui si cela devait se trouver. Du coup je me suis revu un matin dans la cafète d’un train de nuit, à une table sale où je me trouvais en train de lire La Force de tuer de Lars Noren au-dessus de mon café froid, quand le type qui se trouvait en face de moi, fixant la couverture de mon livre au titre combien inquiétant, s’était risqué à interrompre ma lecture en dépit de mes airs revêches pour me demander, l’air plus innocent assurément, voire niais, que mon Camerounais, où l’on pouvait trouver la force de tuer et comment selon moi, mais comment diable et où trouver la force de tuer ? Or, d’un coup d’œil, j’avais cadré l’employé de commerce ou le représentant probable d’une Assurance Vie ou Accidents de Surface, t’sais Bona, le genre à ne pas se poser trop de questions sauf à les avoir sous le nez, comme ça, avec ce type mal rasé à l’air vaguement artiste ou encore pire – je lui avais fait croire, snob que je suis, que j’étais acteur de théâtre et que je serais le tueur attitré de cette pièce selon le vœu même de l’auteur, mon vieil ami Lars -, sur quoi je le fis descendre en lui-même, après nous avoir commandé deux Aquavit, en lui détaillant toutes les raisons passionnelles et parfois rationnelles, qui font que telle ou telle situation nous amène peu ou prou à tuer peu ou beaucoup…

…Mais dimanche soir dernier c’est dans les profondeurs d’une autre Afrique que Blacky m’a fait sonder le temps d’une heure après qu’il m’eut demandé, à l’aplomb du Cervin sanguine, si j’avais jamais été tenté de tuer quelqu’un et comment je m’y serais pris – comment je m’y prendrais aujourd’hui si cela devait se trouver. Du coup je me suis revu un matin dans la cafète d’un train de nuit, à une table sale où je me trouvais en train de lire La Force de tuer de Lars Noren au-dessus de mon café froid, quand le type qui se trouvait en face de moi, fixant la couverture de mon livre au titre combien inquiétant, s’était risqué à interrompre ma lecture en dépit de mes airs revêches pour me demander, l’air plus innocent assurément, voire niais, que mon Camerounais, où l’on pouvait trouver la force de tuer et comment selon moi, mais comment diable et où trouver la force de tuer ? Or, d’un coup d’œil, j’avais cadré l’employé de commerce ou le représentant probable d’une Assurance Vie ou Accidents de Surface, t’sais Bona, le genre à ne pas se poser trop de questions sauf à les avoir sous le nez, comme ça, avec ce type mal rasé à l’air vaguement artiste ou encore pire – je lui avais fait croire, snob que je suis, que j’étais acteur de théâtre et que je serais le tueur attitré de cette pièce selon le vœu même de l’auteur, mon vieil ami Lars -, sur quoi je le fis descendre en lui-même, après nous avoir commandé deux Aquavit, en lui détaillant toutes les raisons passionnelles et parfois rationnelles, qui font que telle ou telle situation nous amène peu ou prou à tuer peu ou beaucoup… … C’était un garçon visiblement impatient et jaloux, comme mon Blackou: il ne me fallut pas une longue enquête pour l’établir ni le flair d’un inspecteur de l’affreux Dürrenmatt, genre La Promesse, pour déceler en lui une violence que j’eus à vrai dire plus de peine, ce dernier dimanche, à extirper des confidences de Blacky qui se dit à peu près jamais porté à la moindre véhémence. C’est dire que je laissai ce jour-là l’pékin du train troublé à l’excès, m’en voulant presque de l’avoir confronté à des gouffres inattendus en sa personne visiblement peu explorée. Bref, Bona, tu m’sais un peu démoniaque sur les bords, c’est mon Afrique à moi, tu verras quand tu m’saouleras à Kinshasha quel démon reptilien Lady L. a parfois entrevu dans mes délires, et Blacky me regardait drôlement, lui aussi, quand je lui ai décrit les violences que chacun de nous contient et parfois ne contient plus, je lui ai raconte ton Caravage et j’lui ai raconté l'assassin par amour de notre amie la Professorella, dans sa taule de Massa - j’le regardais en plissant les yeux et finalement la vipère alpine a fait un clin d’œil à l’aspic de Douala tandis que le Kosovar sans imagination nous réservait à boire…

… C’était un garçon visiblement impatient et jaloux, comme mon Blackou: il ne me fallut pas une longue enquête pour l’établir ni le flair d’un inspecteur de l’affreux Dürrenmatt, genre La Promesse, pour déceler en lui une violence que j’eus à vrai dire plus de peine, ce dernier dimanche, à extirper des confidences de Blacky qui se dit à peu près jamais porté à la moindre véhémence. C’est dire que je laissai ce jour-là l’pékin du train troublé à l’excès, m’en voulant presque de l’avoir confronté à des gouffres inattendus en sa personne visiblement peu explorée. Bref, Bona, tu m’sais un peu démoniaque sur les bords, c’est mon Afrique à moi, tu verras quand tu m’saouleras à Kinshasha quel démon reptilien Lady L. a parfois entrevu dans mes délires, et Blacky me regardait drôlement, lui aussi, quand je lui ai décrit les violences que chacun de nous contient et parfois ne contient plus, je lui ai raconte ton Caravage et j’lui ai raconté l'assassin par amour de notre amie la Professorella, dans sa taule de Massa - j’le regardais en plissant les yeux et finalement la vipère alpine a fait un clin d’œil à l’aspic de Douala tandis que le Kosovar sans imagination nous réservait à boire… …Dans Le Violent de Nicholas Ray, Blacky, dans ce film important que j’te filerai à notre prochain G2 sous le Cervin mandarine, quand t’auras révisé ta copie et que le meurtre par jalousie que tu décris tiendra la route – puisque c’était ça le sujet de l’autre soir, dans cette descente aux enfers de soi qu’est ce film du feu de notre sang, Humphrey Bogart incarne mieux que personne la force de tuer, à mes yeux la suprême faiblesse de tout homme empoigné par l’Ange mauvais. Mon ami Bona que je n’ai jamais rencontré que par ses mots et ses images, est ainsi descendu en vrilles vertigineuses dans le cœur ardent du Caravage. Si tu veux écrire, Blacky, et ça vaut pour le Kid et pour nous tous, faut foutre le feu à la case et y rester bien droit sans quitter sa table, à dire ce qui est, comme c’est. J’te dirai, p’tit gars, pourquoi je n’ai pas tué Lady L. et pourquoi je n’me ne suis pas foutu en l’air comme le pauvre Schlunegger poète sans tréma et tout au trauma de son désespoir à la Pavese…

…Dans Le Violent de Nicholas Ray, Blacky, dans ce film important que j’te filerai à notre prochain G2 sous le Cervin mandarine, quand t’auras révisé ta copie et que le meurtre par jalousie que tu décris tiendra la route – puisque c’était ça le sujet de l’autre soir, dans cette descente aux enfers de soi qu’est ce film du feu de notre sang, Humphrey Bogart incarne mieux que personne la force de tuer, à mes yeux la suprême faiblesse de tout homme empoigné par l’Ange mauvais. Mon ami Bona que je n’ai jamais rencontré que par ses mots et ses images, est ainsi descendu en vrilles vertigineuses dans le cœur ardent du Caravage. Si tu veux écrire, Blacky, et ça vaut pour le Kid et pour nous tous, faut foutre le feu à la case et y rester bien droit sans quitter sa table, à dire ce qui est, comme c’est. J’te dirai, p’tit gars, pourquoi je n’ai pas tué Lady L. et pourquoi je n’me ne suis pas foutu en l’air comme le pauvre Schlunegger poète sans tréma et tout au trauma de son désespoir à la Pavese… …L’Afrique serait le meilleur de notre sauvagerie blessée et inguérissable, j’continue, Bona, de lire Destruction massive de notre Ziegler jamais oublieux de son Bois bernois, cette nuit j’me replongerai dans Voyage où l’affreux Céline a dit, Blacky, ton Cameroun blackboulé et vilipendé par les négriers policés de nos grandes familles et compagnie, enfin quand j’dis l’Afrique c’est sûr que j’pense au Limousin de la Limousine et à l’Oberland du compère Oberli dans sa librairie de Thélème, pasque l’Afrique est rabelaisienne, l’Afrique est notre Amérique de partout et notre Chine à jamais Ecuador et Garabagne – allez Blacky, Bona, Tonio, Jackie, Bruno et ta Brunhilde, Julie et son Julot. Sophie et son Sailor, tous mes amis-pour-la vies à faces de boucs et de biches aux abois, là j’ai rencard avec le Taulard et l’Imagier chez notre voisin l’Amateur de curiosités – permission de sortie signée par Lady L. genre Laure et Béatrice dans l’même panier de pianos…

…L’Afrique serait le meilleur de notre sauvagerie blessée et inguérissable, j’continue, Bona, de lire Destruction massive de notre Ziegler jamais oublieux de son Bois bernois, cette nuit j’me replongerai dans Voyage où l’affreux Céline a dit, Blacky, ton Cameroun blackboulé et vilipendé par les négriers policés de nos grandes familles et compagnie, enfin quand j’dis l’Afrique c’est sûr que j’pense au Limousin de la Limousine et à l’Oberland du compère Oberli dans sa librairie de Thélème, pasque l’Afrique est rabelaisienne, l’Afrique est notre Amérique de partout et notre Chine à jamais Ecuador et Garabagne – allez Blacky, Bona, Tonio, Jackie, Bruno et ta Brunhilde, Julie et son Julot. Sophie et son Sailor, tous mes amis-pour-la vies à faces de boucs et de biches aux abois, là j’ai rencard avec le Taulard et l’Imagier chez notre voisin l’Amateur de curiosités – permission de sortie signée par Lady L. genre Laure et Béatrice dans l’même panier de pianos…