De la formation des rêves, de la jobardise des intellectuels et des enseignements de Simon Leys.

De la formation des rêves, de la jobardise des intellectuels et des enseignements de Simon Leys.

À La Désirade, ce jeudi 5 avril 2012. – Longuement et bien dormi en dépit de sciantes crampes. Fait ce rêve curieux d’un nouveau journal littéraire publié par une poétesse genevoise connue, entièrement consacré à sa propre célébration, avec des portraits sophistiqués de sa chère personne dans le style glamoureux du Studio Harcourt. Or je me demande, une fois de plus, comment cristallisent les rêves et plus précisément, en l’occurrence, comment un contenu polémique si précis a pris forme à partir des sentiments certes peu tendres que m’inspire le bas-bleu en question. J’enquêterais si j’étais moins paresseux.

Dans l’immédiat je préfère aborder le dernier recueil d’essais de Simon Leys, Le Studio de l'inutilité, dans lequel je trouve (notamment) un éclairant aperçu de la « belgitude » d’Henri Michaux, une approche de Simone Weil dont l’amicale admiration a rapproché Czeslaw Milosz et Albert Camus, et la mise en boîte carabinée de Roland Barthes après son mémorable voyage de 1974 en Chine, avec l’équipe de Tel Quel.

J’avais déjà bien ri en lisant Les Samouraïs de Julia Kristeva, qui en donne une relation hilarante de jobardise, par exemple quand je ne sais plus lequel de ces éminents intellectuels se demande pourquoi le Pouvoir chinois les a invités, à quoi Philippe Sollers répond que la caution de l’intelligentsia parisienne aux options du Pouvoir en question justifie probablement cette invitation...

Or Simon Leys rappelle que cette excursion d’idiots utiles correspond à une période de répression féroce accrue dont aucun de ceux-là n’a pipé mot. Mieux : dans un commentaire à ses notes de voyage, d’une insipidité abyssale, Roland Barthe justifie sa servilité en donnant du galon à un « discours ni assertif, ni négateur, ni neutre » et à « l’envie de silence en forme de discours spécial ».

À ce « discours spécial » de vieille dame gâteuse se tortillant dans son étole de mohair, Simon Leys répond en vrai Belge non moins spécial : « M. Barthes définit avec audace ce que devrait être la vraie place de l’intellectuel dans le monde contemporain, sa vraie fonction, son honneur et sa dignité : il s’agit, paraît-il, de maintenir bravement, envers et contre « la sempiternelle parade du Phallus » de gens engagés et autres vilains tenant du « sens brutal », ce suintement exquis d’un tout petit robinet d’eau tiède ».

Dans le numéro de janvier 2009 du Magazine littéraire, Philippe Sollers affirmait que les carnets chinois de Barthes reflétaient en somme la « décence ordinaire » célébrée par Orwell. Mais Simon Leys y voit plutôt « une indécence extraordinaire » et cite Orwell pour qualifier le non moins extraordinaire aveuglement d’une certaine intelligentsia occidentale face au communisme, d’Aragon en Union soviétique à Sartre léchant les bottes de Castro: « Vous devez faire partie de l’intelligentsia pour écrire des choses pareilles ; nul homme ordinaire ne saurait être aussi stupide »…

Mais il va de soi que Simon Leys gardera sa réputation d’« anticommuniste primaire », même sachant ce que nous savons aujourd’hui des crimes de la Révolution culturelle aux centaines de milliers de victimes, et qu’il incombe au très candide et très élastique Sollers de nous expliquer aujourd’hui, dans le Nouvel Ob’s de cette semaine, comment devenir Chinois…

Simon Leys. Le studio de l’inutilité. Flammarion, 301p.

Livre - Page 123

-

Contre les idiots utiles

-

Une visite à Patricia Highsmith

Cette petite maison de pierre au toit couvert d’ardoises, serré dans ce bled perdu que surplombent de hautes et farouches pentes boisées de châtaigniers roux, sur l’ubac du val Maggia, est vraiment le dernier endroit où l’on imaginerait le gîte d’une romancière américaine mondialement connue dont le dernier livre paru, Catastrophes, traite des aspects les plus noirs de la vie contemporaine. Pour arriver à sa porte, j’ai traversé toute la Suisse, hier, ralliant Locarno d’où, par le car postal jaune flambant, j’ai débarqué à l’arrêt du bord de la rivière, à vingt minutes de marche d’Aurigeno, après quoi je n’avais plus qu’à suivre les indications téléphonées à voix toute douce : le chemin du haut, la fontaine et, visible tout à côté, la porte verte dont le heurtoir est une délicate main de femme…

Il y avait longtemps, déjà, que je rêvais de rencontrer Patricia Highsmith. J’avais à témoigner à cette dame une reconnaissance personnelle, parce qu’elle m’avait apporté, comme à tant d’autres sans doute, quelque chose de vital à un moment donné : ce regard vrai sur le monde, à la fois implacable et tendre, conséquent et générateur de compréhension.

Et puis il y avait, aussi, le sempiternel malentendu à dissiper une fois de plus, de l’auteur policier aux succès amplifiés par le cinéma, et forcément déclassé dans les rangs de la littérature mineure alors que Graham Greene la tenait, à juste titre, pour un authentique médium poétique de l’angoisse humaine.

Comme si le seul suspense épuisait l’intérêt du Journal d’Édith, ce très émouvant portrait de femme brisée par le manque d’amour de son entourage, sur fond d’Amérique moyenne à l’époque de la guerre du Viêt-nam. Et comme si L’Empreinte du faux, son meilleur livre peut-être, ou Les Deux Visages de Janvier, Ce mal étrange ou Ceux qui prennent le large, son préféré à ce qu’elle me dira, nous intéressaient par leur intrigue criminelle. En réalité, les livres de Patricia Highsmith, comme les récits de Tchekhov ou les romans de Simenon, constituent autant de coups de sonde dans les zones sensibles de la psychologie humaine, où les dérives individuelles recoupent les névroses collectives de notre temps.

Le meilleur exemple en est d’ailleurs donné par le dernier livre de celle que je suis venu débusquer, intitulé Catastrophes et réunissant des nouvelles d’une même noirceur pessimiste, où l’auteur traite les thèmes des excès de la recherche médicale et de l’élimination des déchets nucléaires, de la pagaille sévissant dans les pays décolonisés, des conflits politico-religieux liés à l’apparition des femmes porteuses ou de l’ouverture cynique, dans l’Amérique des gagnants, des asiles d’aliénés déversant soudain sur le pays des hordes de fous à lier.

On m’avait dit, bien entendu, que la dame n’était pas toujours commode. À supposer qu’elle fût, dans la vie, aussi féroce que dans ses livres, et précisément dans ce tout dernier, il y avait certes de quoi trembler. De surcroît, j’avais un peu de retard à l’instant de me présenter à notre rendez-vous, n’ayant pas prévu la complication des correspondances. Ainsi m’aura-t-on puni de près de trois quarts d’heure d’attente, au point de m’inquiéter d’avoir fait ce long voyage en vain. Mais non: la porte de la petite maison a bel et bien fini par s’ouvrir sur une frêle vieille dame lippue, aux traits ravagés et à l’air méfiant, qui m’a invité à la précéder dans un sombre escalier donnant sur deux pièces modestes, la première agrémentée d’une immense vieille cheminée et la seconde, minuscule, entièrement occupée par deux tables de travail guignant vers le ciel, par-dessus les toits et les monts enneigés.

Comme je lui avais amené de petits cadeaux, à commencer par un joli dessin d’escargot de notre fille Julie et un jeu de tarots déniché la veille dans une brocante de Muralto, la redoutable ermite s’est bientôt radoucie.

Deux heures durant, je me suis efforcé, avec mon pauvre anglais, de la faire parler de son œuvre, quitte à brusquer sa réserve pudique. De fait, Patricia Highsmith n’aime guère parler d’elle-même. En revanche, elle s’anime dès qu’on aborde d’autres sujets. Simenon, par exemple, qu’elle estime un auteur vraiment sérieux, et sur lequel elle m’a longuement interrogé, tout excitée par ce que je lui ai raconté de l’homme et de mes lectures. Ou bien le monde actuel, dont elle suit les événements avec beaucoup d’attention même si, m’explique-t-elle, sa peur du sang (!) l’oblige à proscrire la télévision de chez elle. Engagée dans la mouvance d’Amnesty International, elle se dit écœurée par ce qui se passe dans les territoires occupés par Israël. Stigmatisant l’attitude des dirigeants, elle clame en outre sa honte de ce que les États-Unis participent à l’écrasement des Palestiniens.

Lorsque je lui ai demandé ce qu’elle aspirait à transmettre à son lecteur, elle m’a répondu modestement qu’elle aimerait lui suggérer une nouvelle façon de voir les choses, tout en espérant lui procurer le simple bonheur de lire. L’interrogeant sur les qualités humaines qu’elle met le plus haut, elle m’a cité la patience et l’honnêteté, et, loin de me snober lorsque je lui ai demandé en quel animal elle aimerait se voir réincarnée, l’auteur du Rat de Venise m’a répondu très sérieusement qu’elle aimerait être un éléphant dans son milieu naturel, à cause de son intelligence et de sa longue vie, ou bien un petit poisson dans un récif de corail.

Comme nous évoquions le glauque personnage de Ripley, je l’ai interrogée sur ce qu’elle pensait des motivations qui poussent selon elle les gens aux actes criminels. Alors elle d’affirmer que la plupart des crimes s’enracinent dans le besoin profond, chez l’individu, de rétablir la justice foulée au pied.

Sans redouter l’aspect incongru d’une telle question, je l’ai priée de me dire ce qu’elle dirait à un enfant qui lui demanderait de lui décrire Dieu. D’une voix douce, et avec le plus grand sérieux, elle m’a alors expliqué qu’elle dirait de Dieu, à l’enfant, que c’est un nom qui signifie beaucoup de choses. Que Dieu a été inventé par l’homme primitif qui cherchait à surmonter ses peurs élémentaires. Qu’elle chercherait à faire comprendre à l’enfant que chacun devrait être respectueux de tous les dieux que les peuples divers ont inventés et vénérés. Enfin qu’elle s’attacherait à expliquer à l’enfant que, tout au moins idéalement, un aspect important de l’idée de Dieu, exprimé par la Bible, se résume par l’injonction : « Aime ton prochain »…

(Cette visite date de 1989. Son évocation figure dans Les passions partagées, recueil de carnets paru chez Bernard Campiche) -

L'ombre du Mal

De la résistance. - Il s’agit de ne pas mépriser, sans cesser d’entretenir colère et révolte. La foutaise ambiante m’incline au décri, mais éviter le mépris. Pourtant il s’agit également de ne pas faiblir et de continuer à se battre. En ce qui concerne mes travaux, le recentrage est urgentissime. Je dois cesser de tout prendre sur moi, toujours au détriment de mon travail; mon activité alimentaire doit retrouver sa place seconde.

Ulysse fut une façon pour Joyce de recycler tous les débris de nos croyances et de nos savoirs explosés. Pour sa part, Joyce résistera au désenchantement par l’accroissement proportionnel de la jouissance du langage.

William Trevor est de ceux qui nous prouvent, tout tranquillement, qu’il est encore possible d’écrire après Joyce.

Celui qui se garde d’avoir le dernier mot par simple dandysme spirituel / Celle que les coqs insupportent sauf au lit ou au vin / Ceux que les débats binaires à la française ont toujours fait hausser les épaules, etc.

De la grossièreté. - Dès les premiers récits du jeune Tchékhov, on sent, sous forme bouffonne, une protestation contre la grossièreté et la muflerie de la vie russe. Or j’ai autant d’observations à faire autour de moi sur la grossièreté et la muflerie de mes contemporains, à cela près que les modulations en ont changé. La vulgarité actuelle se couvre de termes accommodants, style relax, etc.

Bush & Co. - Fahrenheit 9/11 de Michael Moore fait ressortir l’imbécillité de George W. Bush de façon saisissante. Terrible de penser que ce type est le maître du monde occidental. Terrible et significatif en cela qu’il incarne, avec une sorte d’arrogance inepte de fils à papa, le règne du Dieu Dollar et rien que cela.

De l’avenir radieux. – Au lieu de jeter les mots usés tu les réparerais comme d’anciens objets qui te sembleraient pouvoir servir encore, tu te dirais en pensant aux enfants qu’il est encore des lendemains qui chantent, tu te dirais en pensant aux cabossés qu’il est encore des jours meilleurs, tu ramasserais vos jouets brisés et tu te dirais, en te rappelant ce que disaient tes aïeux : que ça peut encore servir, et tu retournerais à ton atelier et le verbe rafistoler te reviendrait, et le mot te rappellerait le chant du rétameur italien qu’il y avait à côté de chez vous, et tout un monde te reviendrait avec ce chant – tout un monde à rafistoler…

Génie du mal. - En lisant Ripley et les ombres de Patricia Highsmith, je repense au paragraphe d’Ulysse que j’ai souligné l’autre jour, à propos de la quintessence du polar: «Ils regardaient. La propriété de l’assassin. Elle défila, sinistre. Volets fermés, sans locataire, jardin envahi. Lot tout entier voué à la mort. Condamné à tort. Assassinat. L’image de l’assassin sur la rétine de l’assassiné. Les gens se pourlèchent de ce genre de chose. La tête d’un homme retrouvée dans un jardin. Les vêtements de la femme se réduisaient à. Comment elle trouva la mort. A subi les derniers outrages. L’arme employée. L’assassin court toujours. Des indices. Un lacet de soulier. Le corps va être exhumé. Pas de crime parfait».

Je relève la phrase: « Les gens se pourlèchent de ce genre de chose ». Mais plutôt que de « crime parfait», s’agissant de Tom Ripley, je dirais: meurtre utilitaire et presque indifférent, pour ne pas avoir d’ennui.

A un moment donné, dans Ripley et ses ombres, il est question de Tom comme de la « source mystique du mal », et tout est dit je crois. Tom Ripley est une sorte d’homme sans qualités à la sauce américaine: sans conscience et sans désir, juste animé par une espèce d’instinct d’adaptation et de conservation, avec une touche esthète qui lui fait apprécier les belles et bonnes choses. Devenu tueur par inadvertance, ou peu s’en faut, il a continué de se défendre en supprimant les obstacles matériels ou humains qui l’empêchent de vivre tranquillement.

Je n’avais pas du tout saisi, jusque-là, sa nature complexe, simplement faute d’être allé à la source du personnage, dans Mr. Ripley. C’est là, seulement, qu’on découvre l’origine de ses complexes et de son ressentiment, là qu’on voit que sa vision du monde distante et cynique découle de la carence, dans sa vie d’enfant et d’adolescent, de toute espèce d’affection – comme l’a vécu la romancière.

C’est en somme un nouvel avatar de l’homme du ressentiment que Tom Ripley, qui s’arrange comme il peut avec l’adversité. Il a commencé de tuer à regret. Puis il a continué quand on l’embêtait. Graham Greene parlait, de Patricia Highsmith, comme d’un poète de l’angoisse. J’ajouterai que, comme Graham Greene, mais en agnostique, c’est également une romancière du mal.

Du mariole. – Il a la gueule du vainqueur avant d’avoir livré le moindre combat : d’avance il piétine, d’avance il s’imagine qu’il dévaste et cela le fait saliver, d’avance il se voit campé au premier rang, le front crâne - il se sent vraiment Quelqu’un ce matin dans la foule de ceux qu'il appelle les zéros...

Moralisme romand. - A tout ce que dit Alexandre Vinet de l’assèchement cérébral des philosophes de profession, je souscris. Mais Vinet voudrait moraliser la littérature, et là je ne le suis plus. Son côté vieille fille, qui prétend que seuls les esprits vulgaires veulent « toucher, palper », alors que ce sont ceux qui touchent et palpent, les Ramuz et les Cendrars ou les Cingria qui marqueront le renouveau de la littérature en Suisse romande.

Me sens de plus en plus libre et, en même temps, de plus en plus lié à ma bonne amie - vraiment le coeur du coeur de ma vie.

Du roman actuel. - Dans une vaticination assez fumeuse de la fin des années 50, Céline affirme que le roman contemporain n’a plus rien à nous apprendre, dans la mesure où toute information est désormais filée par le journalisme, le reste relevant de la « lettre à la petite cousine ». Mais je crois, pour ma part, qu’il a tort, et les romans d’un Philip Roth, d’un J.M. Coetzee ou d’un Amos Oz en sont l’illustration.

Ces notes sont extraites de Chemins de traverse; lectures du monde 2000-2005, en imminente voie d'impression aux bons soins de l'imprimeur Gasser du Locle, pour Olivier Morattel.Images: Patricia Highsmith et sa machine à écrire

-

Zigzags du Coyote

La terre est l'oreille de l'ours - journal kaléidoscopique de Jil Silberstein, à valeur de « célébration du vivant »

Jil Silberstein fut gratifié, par la compagne de sa vie – son «Aimée» comme il l’appelle - du surnom-totem de coyote. «Mico», alias Monique Silberstein, prématurément arrachée à la vie en 2006, avait vu juste. Il y a en effet du chien sauvageon en Jil, perpétuellement inquiet et curieux, affamé, à la fois hardi et peureux (c’est lui qui le dit), mélange de Rantanplan juvénile et de Croc-Blanc sans âge n’en finissant pas de perdre et de retrouver le Nord - le Grand Nord de préférence.

Au commencement de cet extraordinaire bouquin (au sens propre de l’extravagance du vivant, rompant avec l’ordinaire mortifère) que représente La Terre est l’oreille de l’ours, Jil fume sa pipe à la lisière d’une forêt de Moudon, non loin de la ferme qu'il habite avec Mico. Nous sommes en mars 2005, départ d’une espèce d’immense journal éclaté, bousculant la chronologie et qui marque le premier rendez-vous du voyageur avec la forêt et sa décision de la retrouver, de l’arpenter et d’en dresser l’inventaire physique et métaphysique. Magique royaume et lieu de retrouvailles avec les Esprits-maîtres vénérés par les Indiens du Québec-Labrador qui, entre 1992 et 1996, lui ont appris la forêt, le dépeçage du caribou, la sagesse terrienne et les vertus calmantes du tabac inspirateur. Les kids des Innus fument leur clope sans trop se soucier désormais du bois sacré: «Au mieux, le bois c’est le fun!». Mais notre coyote urbain n’en démord pas au seuil de ce «royaume conjuguant ombre, fraîcheur, silence, luxuriance, fragrances, pépiements, craquements, radieuses trouées de lumière»...

De nouvelles racines

Jil le coyote a pas mal trotté de par le monde au moment où, bientôt sexa, il entreprend ce «journal» à double valeur de bilan et de nouvelle alliance avec le Vivant. Quand il débarque de Paris, où il a vu le jour en 1948, à Genève puis à Lausanne, c’est un jeune dingo fou de grandes lectures (il tutoie Bernanos et Simone Weil, Georg Trakl et Dylan Thomas) dont les premiers poèmes, incandescents et hirsutes - le premier recueil s'intitule Exacerber l’instant - paraissent à L’Age d’Homme. S’il a déjà de grands voyages derrière lui, le coyote jette de nouvelles racines en Suisse romande, publie un tas d'articles un peu partout (jusque dans les colonnes de 24Heures), dirige une revue, reprend la librairie La Proue aux escaliers du Marché, travaille dans l’édition (à L’Age d’Homme puis chez Payot), publie une vingtaine de livres oscillant entre poésie et réflexion. Entretemps il rencontre son alter ego féminin, journaliste de radio qu’il suivra aux Etats-Unis et avec laquelle il partagera ses passions et en développera une nouvelle, pour la Nature. Dans les années 90, les voyages reprendront et plusieurs séjours à valeur initiatique, chez les Innus , en Guyane et dans la taïga, où l’enquête anthropologique recoupe le plaidoyer pour les peuples menacés et la nature saccagée. Autant d’expériences qui participant d’un grand voyage à consonances spirituelles, que marque soudain la maladie mortelle (lymphome de Burkitt) fatale à l'Aimée en quelques mois. Dans un petit livre bouleversant, Une vie sans toi (L'Age d’Homme, 2009), Jil Silberstein a filtré son indicible douleur. Or cette «tache aveugle» d’une vie joyeusement partagée accentue, par contraste noir, le tableau du «vivant» retrouvé dans la vaste chronique kaléidoscopique de La Terre est l’oreille de l’ours. Le coyote nous fait pleurer quand il pleure son Aimée, et rire aussi de lui, avec son côté Bouvard et Pécuchet découvrant la forêt. L'écrivain-poète touche souvent à l’épiphanie, nous fait sourire avec ses résolutions de vieil ado moralisant, nous émerveille par ses curiosités infinies, de Kerouac à Li Po en passant par le singe capucin de Servion - enfin le coyote nous fait zigzaguer dans sa foulée !

Jil Silberstein. La terre est l’oreille de l’ours. Noir sur blanc, 480p.

-

Au filtre du Temps

De la recréation. – Il est clair que c’est en Italie que vous avez écrit les meilleures choses sur l’Islande et dans ses carnets de Cape Code qu’elle a le mieux parlé de la foule japonaise - seul le Christ écrivait sur le sable hic et nunc : eux c’est toujours ailleurs et d’ailleurs qu’ils auront griffonné leurs poèmes : Walt Whitman claquemuré dans sa chambre et Shakespeare au pub, et chacun de vous est un autre, il y a plein ce matin de Verlaine dans la rue d’Utrillo, mais ce n’est que trois ans plus tard que je le noterai dans une salle d’attente d’aérogare, je ne sais encore où, alors que je note à l’instant ces pensées de l’aube devant une image de crépuscule…

Tchekhov en vérité. - Il y aura juste cent ans, le 2 juillet prochain, qu'Anton Pavlovitch Tchekhov s'éteignait dans la Villa Friederike de la petite station thermale de Badenweiler, en Forêt-Noire, à l'âge de 44 ans, vingt ans après le premier crachement de sang que la tuberculose lui arracha. Durant la nuit du 1 er juillet, Tchekhov se réveilla et, pour la première fois, pria son épouse Olga d'appeler un médecin. Lorsque le docteur Schwöhrer arriva, à 2 heures du matin, le malade lui dit simplement « Ich sterbe », déclinant ensuite l'offre qui lui fut faite d'une bouteille d'oxygène. En revanche, Tchekhov accepta de boire une flûte du champagne que son confrère médecin avait fait monter, remarqua qu'il y avait longtemps qu'il n'en avait plus bu, s'étendit sur le flanc et expira.

La suite des événements, le jeune Tchekhov aurait pu la décrire avec la causticité qui caractérisait ses premiers écrits. De fait, c'est dans un convoi destiné au transport d'huîtres que la dépouille de l'écrivain fut rapatriée à Moscou, où les amis et les proches du défunt avisèrent, sur le quai de la gare, une fanfare militaire qui jouait une marche funèbre. Or celle-ci n'était pas destinée à Tchekhov mais à un certain général Keller, mort en Mandchourie, dont la dépouille arrivait le même jour. Une foule immense n'en attendait pas moins, au cimetière, le cercueil de l'écrivain porté par deux étudiants.

En janvier de la même année, la dernière pièce de Tchekhov, La cerisaie, avait fait l'objet d'un succès phénoménal. L'interprétation de la pièce, à laquelle le metteur en scène Constantin Stanislavski avait donné des accents tragiques, déplut cependant à Tchekhov qui s'exclama: « Mais ce n'est pas un drame que j'ai écrit, c'est une comédie et même, par endroits, une véritable farce !»

Ce n'était que le dernier d'une longue série de malentendus qui avaient marqué les rapports de Tchekhov avec ses contemporains, avant de se perpétuer à travers les années. L'image d'un Tchekhov poète de l'évanescence et des illusions perdues, se complaisant dans une peinture douce-amère de la province russe de la fin du siècle passé, survit en effet dans le cliché du « doux rêveur », qui vole au contraire en éclats dès qu'on prend la peine de l'approcher vraiment.

En ville, ce 8 juillet. — Ma paranoïa se calme. Evoquant mon travail dans le journal, et plus précisément la présentation des livres, le rédacteur en chef m’a dit que j’étais irremplaçable. Voilà ce qu’il a dit à moi le rédacteur en chef: que j’étais irremplaçable. Irremplaçable il a dit le rédacteur en chef que j’étais. Et moi qui me trouvais proche de me mettre en situation d’être remplacé, que non pas: je suis irremplaçable. Et voilà comment on soigne la paranoïa : suffit d’un biscuit.

Dispositifs. - Un père de famille, dans son chalet de La Lenk, abat son épouse et ses deux petites filles avant de retourner son arme contre lui. L’événement, inattendu dans ce bled touristique sans histoires, a traumatisé l’entourage du couple, bien connu et apprécié. Un cellule de soutien psychologique a été mise sur pied. En remplacement pour deux heures dans un établissement secondaire, un jeune homme de vingt-cinq ans a semé le trouble dans une classe de jeunes filles en parlant sexe et en regrettant de ne pouvoir montrer le sien à ces demoiselles. Diverses mères en ont été bouleversées. Une cellule de soutien psychologique a été mise sur pied.

En ville, ce 9 juillet. - Notre grande petite Julie en pleurs hier. Son ami la traite en Balkanique. La délaisse de plus en plus au profit de ses copains, et lui reproche de ne pas s’occuper assez de lui. Elle doit pressentir qu’à long terme cette relation sera difficile, tant est énorme la différence entre eux qui va s’accentuer encore à proportion de l’incapacité du lascar à évoluer. Elle devra se conformer au modèle de la femme dominée et soumise au seigneur couillu, mais je la vois mal s’y résigner. Dès cet automne, elle s’émancipera au contraire en fréquentant la faculté de droit. Du moins sera-t-elle déjà mieux préparée à se défendre que n’importe quelle oie blanche.

Fait d’été. - Le Matin de ce matin consacre une page à une vieille dame, à Genève, qui a coupé les ailes à un petit martinet qu’elle a recueilli, pour l’empêcher de la quitter. Touchant. Mais la femme de chambre a cafté. Les institutions animalières s’indignent.

Lady L. - Un monde sans femme est une horreur, j’entends: sans ma bonne amie, qui incarne à mes yeux le contraire de l’emmerdeuse, genre chienne de garde ou patte à poussière.

À Sempach, ce 20 juillet. —Parti en voiture de service à destination de Brunnen, pour assister ce soir à la répétition du Guillaume Tell de Schiller, sur la prairie historique du Grütli, j’ai fait étape dans cette charmante ville dont le lac est battu au marteau de forgeron par un vent noir. Terrasses à touristes. Prix exorbitants. Huit franc le verre de rouge. Vitello tonnato précédé d’un potage suisse allemand. En fait ne me sens pas tout à fait de ce pays, même si je lui trouve du charme. A côté de la Stadtkeller de Sempach, jouxtant le monumental monument au héros Winkelried, se trouve le restaurant chinois Ching Chang. Un peu plus loin un panneau indicateur annonce: Schlacht. Tellement plus évocateur, ce mot, que « bataille ».

Soir. — Après avoir maudit ce pays encaissé sous la pluie, je l’ai béni ce soir en assistant à la représentation du Guillaume Tell de Schiller sur la prairie mythique du Grütli. Des tribunes élevées face au lac et aux montagnes, j’ai appelé Alfred Berchtold qui m’a dit redouter la trahison à la mode. Mais non: contre toute attente, c’est simplement la pièce qu’on donne là en version certes stylisée, mais avec de bons acteurs et quelques moments de réelle densité émotionnelle. Avec les Mythen en toile de fond, tandis que le jour déclinait sur ce paysage romantique à souhait et tout chargé d’histoire, la pièce de Schiller m’est apparue comme un grand hymne à la liberté et non du tout comme une célébration patriotarde.

Chassé-croisé. - Sous le titre d’Exit, le court métrage de Benjamin Kampf raconte les derniers instants de deux vieillards décidés à en finir ensemble. Enfin « décidés »: on comprend que c’est la femme, dominant son jules, qui l’a convaincu de la suivre dans la tombe alors qu’elle-même est condamnée. En présence de l’envoyée de l’agence Exit, alors que la vieille a demandé à son conjoint de leur mettre un disque, sur la musique suave duquel elle l’invite à danser une dernière fois, l’homme se cabre soudain et change d’avis. Du coup, la vieille, vexée et fâchée, avale son verre de substance létale et s’en va s’allonger comme prévu, bientôt suivie par son époux tout culpabilisé ; et les voilà gisant enfin tendrement l’un auprès de l’autre « malgré tout ». Cela traité avec une sorte de réalisme poétique, tendre et cruel, à la William Trevor.

(Ces notes sont extraites de Chemins de traverse; lectures du monde 2000-2005, à paraître en avril 2012 chez Olivier Morattel).

-

Un chant de survie

Avec Fukushima, récit d’un désastre, Michael Ferrier élève le témoignage au rang du grand art.

Avec Fukushima, récit d’un désastre, Michael Ferrier élève le témoignage au rang du grand art.«Ce qu’on ne peut dire, il faut le taire», écrivait le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein. Petite phrase énigmatique, sous son air d’évidence, qui ressurgit à chaque fois que nous sommes confrontés à ce qui est désigné désormais par la formule d’«horreur absolue».

Comment dire celle-ci ? Comment dire l’atroce réalité d'un accident arrachant soudain vingt enfants à leurs parents. Comment ne pas rester «sans voix» à l’annonce de tels drames ? À plus grande échelle, comment dire la triple catastrophe du tremblement de terre, du tsunami et des explosions de centrales nucléaires qui se succédèrent, il y a un an de ça, dans la région japonaise du Tohoku, dont le seul nom de Fukushima (étymologiquement «l’île de la Fortune»...) symbolise désormais la tragédie «civile», comme Hiroshima en reste l’emblème guerrier ?

Or, voici qu’un livre, rien qu'avec des mots, les mots du coeur et les mots de la poésie, dit sur Fukushima ce que n’ont pas dit des millions d’images et des milliers d’articles. Voici que l’indicible stupéfaction, l’indicible malheur et l’indicible mélange de révolte et de résignation se trouvent exprimés par un lettré surfin pas vraiment «programmé» pour ça. Prof d’université à Tokyo depuis une vingtaine d'années, Michaël Ferrier, quadra d’origine franco-indienne, s’est déjà fait connaître par quelques livres certes remarquables par leur qualité d’écriture et l’originalité des observations portées par l’auteur sur le Japon. Mais la date du 11 mars aura marqué, sans doute, un tournant décisif dans sa vie et son oeuvre.

Comme si, tout à coup, le tremblement de terre l’avait investi du génie d’exprimer ce qui ne peut se dire: «À tombeau ouvert, tout ça bourdonne et branle, mille crocodiles en cavale et des cataractes de rossignols». Comme si la puissance cosmique de la nature, que d’aucuns prétendent désormais soumise à l’homme, lui inspirait un nouveau souffle épique. En écrivain puissant, il décrit ensuite le déchaînement des eaux sur une côte aux paysages enchanteurs et l’engloutissement de villages et de villes réduits à d’inimaginables tas de débris.

Comme une conversion

Et puis c’est en homme solidaire, avec son amie Jun qui l’a rejoint sous une table dès le premier séisme, que le portera le sentiment le plus faternel vers ses semblables. Sur le terrain, des côtes dévastées au sanctuaire de Fukushima, il revivra ce qu’en 1964 le grand Kenzaburo Oè vécut, comme une véritable conversion, à la rencontre des victimes d’Hiroshima. Ainsi Michaël et Jun vont-t-ils écouter des rescapés de tous âges et conditions. Ces témoignages sont parfois à pleurer, souvent aussi à hurler de rage en constatant l’omertà entretenue autour du nucléaire. Fukushima, récit d’un désastre, devient alors acte d’accusation, accumulant les preuves accablantes, autant pour les pontes japonais que pour un Sarko minaudant sur la «pertinence du nucléaire».

A fines touches extrêmement incisives et sensibles, où l’horreur approchée fait d’autant mieux ressortir la merveille de vivre (jamais le couple n’aura si bien fait l’amour qu’en retrouvant Kyoto, quelques jours après l’effroi), Michaël Ferrier achève son récit par une réflexion à valeur universelle intitulée La demie-vie, mode d’emploi: «La demi-vie nucléaire: une mort à crédit, Une longue existence de somnambule, toute une vie dans les limbes». Inutile d’ajouter que Fukushima plaide pour la vie rendue à sa beauté et à sa fragile plénitude, contre la domestication consentie.

Michaël Ferrier. Fukushima, récit d’un désastre. Gallimard, coll.L’Infini, 262p.

-

Aux couleurs d'un sage

Hermann Hesse à Montagnola, et ces jours au Kunstmuseum de Berne.

La belle saison se réfracte dans ce livre solaire: «Cet été est une fournaise digne de l’Inde, y lit-on par exemple. Même le lac a perdu depuis longtemps sa fraîcheur, mais tous les jours, en fin d’après-midi, une brise souffle sur notre plage; il est alors rafraîchissant de se baigner dans les vagues puis de rester debout, nu, en plein vent. C’est l’heure où, souvent, je descends ces pentes qui mènent à la plage. Je prends parfois avec moi un bloc de papier à dessins, une boîte d’aquarelle ainsi que des provisions et un cigare pour rester là toute la soireé.»

Ces lignes sereines, préludant à l’évocation sensuelle et pudique à la fois de jeunes filles au bain, Hermann Hesse les écrivait en été 1921, deux ans après son installation dans un petit palazzo baroque, «mi-comique, mi-majestueux» de Montagnola, au Tessin (Suisse méridionale) où il allait positivement renaître. Après le désastre de la guerre, durant laquelle il s’était épuisé en tâches humanitaires et en écrits pacifistes, l’écrivain avait quitté sa femme (internée dans un hôpital psychiatrique de Zurich pour schizophrénie) et ses trois jeunes fils (confiés à des amis ou placés en internat) afin de donner la «priorité absolue» à son travail littéraire. C’est au Tessin, où il vécut la seconde moitié de sa vie, qu’il écrivit la plupart des livres qui établirent sa renommée mondiale, consacrée en 1946 par le Prix Nobel, et c’est à Montagnola qu’il s’éteignit en 1962.

Au charme du Tessin, consommant la fusion du nord et du sud (il dira même y retrouver l’Inde, l’Afrique et le Japon...), Hesse avait déjà goûté en 1905, lors d’une randonnée pédestre, et en 1907, où il suivit une cure naturiste au fameux Monte Verità d’Ascona. Lorsqu’il y revient en 1919, après le «grand naufrage», l’ex-père de famille propriétaire n’est plus qu’un «petit écrivain sans le sou» qui se sent «étranger miteux et vaguement suspect», se nourrissant de lait, de riz et de macaronis, «portant ses vieux costumes jusqu’à ce qu’ils s’effrangent et ramenant, à l’automne, son souper de la forêt sous forme de châtaignes.» Loin de se plaindre, au demeurant, le poète célèbre les bienfaits de la vie en «amoureux du monde» porté à la sublimation de ses pulsions.

«Nous autres vagabonds, écrit-il alors, sommes rompus à l’art de cultiver les désirs amoureux précisément parce qu’ils ne sont pas réalisables, et cet amour qui devrait revenir à la femme, à le dispenser par jeu au village, aux lacs et aux cols de montagne, aux enfants du chemin, au mendiant près du pont, aux troupeaux sur l’alpage, à l’oiseau, au papillon. Nous détachons l’amour de son objet, l’amour lui-même nous suffit, de même que, dans nos errances, nous ne cherchons pas le but mais la joussances, le simple fait d’être par monts et par vaux.»

Ces accents lyriques préfigurent Le dernier été de Klingsor (1920), où la magie tessinoise sera très présente, et le sentiment de la nature romantico-bouddhiste qu’on retrouvera dans Siddharta (1922). On pense aussi aux émerveillements et aux pointes de rebellion d’un Robert Walser (très apprécié d’ailleurs par Hesse) en suivant l’écrivain au fil de ses promenades et des digressions jamais conventionnelles qu’il en tire dans ces écrits publiés par les quotidiens alémaniques ou allemands de l’époque. Loin de se dissoudre dans la jouissance égotiste, Hermann Hesse reste en efet bien virulent contre les philistins, notamment dans la cinglante Lettre hivernale envoyée du midi à ses amis berlinois où il fustige les «profiteurs de guerre» et autre bourgeois encourageant le poète crève-la-faim d’un sourire hypocritement paternaliste.«Je ne suis pas un très bon peintre, écrit Hesse dans un texte de 1926, je ne suis qu’un amateur; mais dans toute celle vallée, ajoute-t-il aussitôt, il n’y a pas une seule personne qui connaisse et aime mieux que moi les visages des saisons, des jours et des heures, les plissements du terrain, les dessins de la rive, les caprices des sentiers dans les bois, qui les garde comme moi précieusement en son coeur et vive avec eux autant que je le fais». Dans un des poèmes émaillant ce recueil de proses, intitulé Le Peintre peint une usine dans la vallé, la vision plastique de l’écrivain-aquarelliste se prolonge tout naturellement par les mots d’une feinte naïveté: «Tu est très belle aussi dans la verte vallée,/Usine, abri pourtant de tout ce que j’abhorre:/Course au gain, esclavage, amère réclusion». Ainsi salue-t-il le «tendre bleu, /bleu passé sur les murs des modestes demeures/A l’odeur de savon, de bière et de marmaille!», avant de lancer en finalement que «le plus beau, c’est bien la rouge chemineée/Dressée sur ce monde stupide,/Belle, fière, jouet ridicule,/Cadran solaire de géant».

Or, se défendant de poser au maître (même si certaines de ses aquarelles ont parfois la grâce lumineuse de celles d’un Louis Moillet ou du Klee des paysages stylisés, en beaucoup plus gauche), Hermann Hesse ne transmet pas moins, par la couleur, une vision du Tessin qui enchante le regard.

Partiellement inédit dans notre langue, ce livre dense et limpide est à la fois une plongée roborative dans l’univers d’un poète au verbe pur et bienfaisant, et une conversation passionnante avec un homme libre et formidablement vivant. La remarquable postface de Volker Michels, qui a dirigé la présente édition, ajoute encore à l’intérêt de cet ouvrage plus que bienvenu.

Hermann Hesse, Tessin. Proses et poèmes, avec 16 aquarelles polychromes et 2 photos hors texte. Traduit de l’allemand par Jacques Duvernet. Editions Metropolis, 345pp. -

Le cauchemar de l’homme fini

Retour sur Les Bienveillantes, cinq ans après...

Pour Bruno, qui a 18 ans, et pour Alban qui en a 20, et pour Quentin qui en a 22.

Je suis sorti de la lecture des Bienveillantes avec un sentiment d’insondable et froide tristesse qui m’a rappelé le muet effroi que j’ai éprouvé, à vingt ans, en découvrant Auschwitz. Pour la première fois de ma vie, à Auschwitz, m’est apparu quelque chose de réel que je ne pouvais concevoir dans mon irréalité de jeune idéaliste des années 60. Quelque chose d’immense et d’écrasant. Pas du tout les baraquements minables que j’imaginais : d’énormes constructions en dur, de type industriel. L’usine à tuer : voilà ce que j’ai pensé ; et je remarquai que dans la cour de l’usine à tuer désaffectée se débitaient des saucisses chaudes. Surtout : quelque chose d’impalpable, d’invisible et de non moins réel. Quelque chose d’impensable et d’indicible mais de réel.

J’avais vu, déjà, les images terribles de Nuit et brouillard, je savais par les livres ce qui s’était passé en ces lieux, dont je découvrirais plus tard d’autres témoignages, tels ceux du film Shoah. Mais ce que j’ai ressenti de réel à Auschwitz, comme je l’ai ressenti en lisant Les Bienveillantes, tient non pas aux pires visions mais à ce quelque chose d’impalpable et d’indicible, plus quelques pauvres détails : ces tas de cheveux, ces tas de dentiers ou de prothèses, ces tas d’objets personnels. Ces saucisses aussi. Et dans Les Bienveillantes : ce pull-over que le protagoniste a oublié quand il se rend, en Ukraine, sur les lieux d’un massacre de masse où il risque d’avoir un peu froid, pense-t-il soudain…

Or songeant à l’instant à la façon la plus juste d’exprimer le sentiment personnel que laisse en moi la lecture des Bienveillantes, je repense à ces mots notés par mon ami Thierry Vernet dans ses carnets : « D’ailleurs c’est bien simple : ou bien les hommes sont ouverts, autrement dit infinis, ou biens ils sont fermés, finis, et dans ce cas on peut les empiler. Ou en faire n’importe quoi ».

Au moment où il commence son récit, Max Aue, le narrateur et protagoniste des Bienveillantes, est un homme fini qui a contribué à empiler les hommes et à en faire n’importe quoi. Celui qui nous interpelle d’emblée en tant que « frères humains », affirme qu’il a vu « plus de souffrance que la plupart » et qu’il est une « usine à souvenirs », mais ce n’est pas pour témoigner ou pour se disculper qu’il se met à parler à un interlocuteur imaginaire. C’est plutôt pour passer le temps, pour mettre un peu d’ordre dans le chaos de ses pensées que cet ancien SS de haut vol, médaillé à Stalingrad et chargé à Auschwitz d’enquêter sur la rentabilité des détenus aptes au travail, miraculeusement réchappé des bombardements de Berlin en 1945, revenu en France sous l’uniforme d’un déporté du STO (assassiné par son meilleur ami qu’il a dû liquider lui-même pour sauver sa peau) et désormais directeur d’une fabrique de dentelles en Alsace, entreprend de raconter sa monstrueuse saga, qu’il banalise aussitôt en affirmant que ce qu’il a fait, tout homme ordinaire l’aurait fait. Et de se replier, jouant le nihiliste glacial (on verra quels abîmes cela cache), derrière la parole attribuée à Sophocle et reprise par Schopenhauer : « Ce que tu dois préférer à tout, c’est de ne pas être né ».

Max Aue est-il jamais né à lui-même ? Un seul épisode amoureux avec sa sœur jumelle Una, à l’adolescence, a cristallisé une passion absolue qu’il tentera vainement de revivre. Sodomisé à l’internat où sa mère et son beau-père, qu’il hait également, l’ont casé pour le punir de son inconduite incestueuse, l’homme jouira par le cul, c’est le mot cru et vrai, sans aimer quiconque, jusqu’à la rencontre d’Hélène, à la toute fin de la guerre, à l’amour de laquelle il ne parviendra pas à répondre après être mort à lui-même sans être né. Sa fantasmagorie infantile culminera dans l’Air d’avant la Gigue finale, où Max se retrouve seul dans la maison vide de sa sœur, en Poméranie, en proie à un délire onaniste autodestructeur.

Il y a de l’impubère ressentimental et du voyeur impatient de vivre toutes les expériences-limites, chez Max Aue, comme chez le Stavroguine des Démons de Dostoïevski. Ce chaos intérieur de l’avorton affectif, fils oedipien d’un grand absent dont on lui révélera les propres crimes de guerre, n’a pas empêché Max Aue d’accomplir de bonnes études de droit (en Allemagne, d’où il est originaire par son père), suivies d’une carrière dans la SS qui le conduit du front de l’Est aux plus hautes sphères de l’Etat, où il finira dans l’entourage immédiat du Reichsführer Himmler et autres Eichmann ou Speer. Vu par ses pairs, Max Aue fait figure d’élément compétent, du genre « intellectuel compliqué », juste un peu froid et rigide, et décidément lent à se marier. Mais rien chez lui du fanatique obtus ou du sadique. Lors des premières « actions » auxquelles il assiste, Max est de ceux qui vivent mal les massacres. S’il y participe, c’est par devoir et soumission à la visée civilisatrice du national-socialisme, au nom du Volk sacro-saint. Pourtant on perçoit à tout moment la fragilité idéologique de cet esthète plus attaché à la philosophie (il lit Tertullien), à la musique (Bach et Couperin) et à la littérature (Stendhal, Blanchot et Flaubert) qu’aux dogmes racistes du régime. Tout au long de la guerre, sa spécialité consiste à rédiger des rapports : sur la loyauté de la France (un premier séjour à Paris le fait rencontrer les collabos Brasillach et Rebatet), la nécessité ou non de liquider les Juifs du Caucase, le moral des troupes dans le « chaudron » de Stalingrad ou l’utilisation des déportés dans la guerre totale. Une scène inoubliable exprime la dualité schizophrénique du personnage : lorsque tel vieux savant juif tchétchène, avec lequel il s’entretient en grec ancien, le conduit sur une colline où un songe lui a révélé l’endroit de sa mort, qu’il tue sans comprendre la parfaite sérénité du saint homme.

D’aucuns ont reproché à Jonathan Littell le choix de ce narrateur, dont la complexion personnelle risque de « distraire » le lecteur du grand récit des Bienveillantes consacré à l’entreprise de destruction et d’extermination des nazis. Quoi de commun entre le matricide de Max Aue et l’extermination des Juifs d’Europe ? A cette question centrale, Georges Nivat a commencé de répondre dans l’article magistral qu’il a consacré aux Bienveillantes (cf. Le Temps du 11.11.2006), en affirmant que «Littell nous dérange monstrueusement parce qu'il a retourné l'histoire de la violence du XXe siècle comme on retourne un lapin écorché, et qu'il a jumelé sa réponse au viol de l'humain par les totalitarismes à une autre réponse, déjà donnée par Freud quand il évoque la levée des censures du surmoi, et cette réponse est le sadisme psychique, la récession sexuelle, l'inceste, auquel déjà deux grands romans avaient attribué le secret du devenir: L'Homme sans qualités de Musil, et Ada de Nabokov. Mais ici inceste et holocauste se nourrissent l'un l’autre ». Et d’ajouter : «Le lapin retourné et écorché, c'est nous, c'est notre rempart rompu contre l'éboulis de tout ce qui constituait l'humain dans la civilisation européenne, c'est notre classement au rayon du crime imprescriptible (et donc oubliable) de la fabrique d'inhumain, de la monstruosité du camp, le docteur Mengele, les bourreaux de la Kolyma d'Evguénia Guinzbourg ».

La lecture des Bienveillantes est une épreuve difficile et décisive, pour moi centrale, réductible à aucune autre lecture contemporaine. On a comparé ce roman à Vie est destin de Vassili Grossman, et sans doute y a-t-il maints rapprochements à faire entre ces deux livres, mais Jonathan Littell, d’une monumentale masse documentaire, a tiré tout autre chose qu’un roman historique « de plus », un témoignage de plus sur la Shoah : au vrai, le cauchemar des Bienveillantes se poursuit tous les jours sous nos yeux dans le monde de l’homme fini qu’on empile et dont on fait n’importe quoi.

Jonathan Littell. Les Bienveillantes. Gallimard, 903p. Réédité en Poche Folio en décembre 2007. No 4685. 1401p. -

Ceux qui naviguent aux étoiles

Celui qui reste fixe comme le pivot de l’éventail / Celle qui veille à l’heure de l’Oiseau / Ceux qui entendent la flèche à sifflet retomber dans la mer après avoir atteint sa cible / Celui qui reste ZEN dans la confusion ambiante / Celle qui progresse à l’intuition et régresse au raisonnement / Ceux qui ne se laissent pas démonter par la mer hors d’elle / Celui qui évite de monter les tours quand la sous-offe s’énerve / Celle qui te rappelle volontiers la scène de Chaplin où l’Adolf et le Benito se défient sur leurs chaises de coiffeur / Ceux qui en reviennent toujours à l’apparente impassibilité (tu parles !) de la Nature / Celui qui consacre une minute matinale quotidienne devant la fourmilière de la forêt voisine pour se rappeler qu’oncques agitement ou branle jamais n’arrangea que pouic / Celle qui ne se laisse pas entraîner sur les voies du stress en dépit de sa qualité d’entraîneuse de l’équipe féminine de freeride Les Battantes / Ceux qui détendent l’atmosphère en rotant dans la télécabine bondée / Celui qui pratique le rap mental dans les transports communs où le silence est d’or / Celle qui a perdu sa boussole mais pas le nord pour autant / Ceux qui savent s’orienter d’après la mousse des troncs et se retrouvent donc becs dans l’eau dans la forêt calcinée / Celui qui consacre sa vie à l’étude d’un seul papillon en pleine conscience polyphonique de la multitude des espèces y compris dans les fosses océaniques / Celle qui dit qu’elle jouit chaque fois que l’hostie se dépose sur le bout rose de sa langue par ailleurs bien pendue et tendue dans le French Kiss / Ceux qui ont cru trouve The Guide à l’école coranique d’à côté avant de découvrir les mérites du Routard / Celle qui ne voit point d’insulte dans l’expression « bosser comme un nègre » en tant que nettoyeuse sénégalaise exploitée par la firme Guerlain / Ceux qui ont fait de l’antiracisme un nouveau fonds de commerce pseudo-moral ou littéral / Celui qui traite volontiers ses amis de négros (hein Bona, hein Maxou ?) juste pour faire chier les ennemis de la liberté / Celle qui prétend que les Suédois ne sentent rien et les évite par conséquent mais il y a des exceptions Votre Honneur / Ceux qui évitent de dire que les Français ou les Suisses sont cons vu que c’est pas tous et pas tous les Danois non plus ni les Sénégalais ni même les Belges enfin quoi, etc.

Image : Philip Seelen

-

Chez les Jaccottet

À La Désirade, ce 1er janvier 2001. - Réveil un peu barbouillé dans les bras tout tendres de ma bonne amie, puis je me rendors après avoir lu quelques pages du Côté de Guermantes. Ensuite levé vers deux heures. Tout redevient intéressant.

(Soir). - Commencé ce soir de lire Pilgrim, du romancier canadien anglais Timothy Findley dont j’ai déjà lu Le dernier des fous et Chasseur de têtes, qui m’ont également passionné. En l’occurrence, ce roman modulant lui aussi une douce folie qu’on pourrait dire à la gloire de l’imagination romanesque, dans la filiation de Nabokov, avec plein d’anges et de papillons d’ailleurs, nous plonge à travers les siècles pour évoquer une sorte de présent perpétuel vécu par les avatars successifs de Pilgrim, alias le pèlerin, psychopathe selon nos codes qui commence par se pendre, dans les années 20 à Londres, au moyen de la ceinture de son peignoir de soie bleue solidement attachée à la solide branche d’un solide érable de la taille d’un solide immeuble de trois étages, et qui revit ensuite comme après tous ses suicides précédents, dès l’époque de Léonard de Vinci et de sa Joconde qu’il a bien connus. Dans le genre de l’éternel retour, qui m’a toujours paru l’idée d’un fou furieux, on ne fait pas plus entêtée malice car il y a là-dedans beaucoup d’humour tendre et d’intelligence incarnée.

Du romancier. - Un romancier doit oser être bête autant que minutieux et précis. Certaine idiotie (mais rusée, s’entend) est pour ainsi dire la clef de son rapport avec le monde. Il ne doit pas être plus intelligent que le commun. Sans faire la bête, il doit se laisser aller à la naïveté ou aux élans irraisonnés, à tout ce qui fait l’imprévu de la vie et des êtres.

De l’obscénité. - Après cet assez obscène défilé de mode à la TV, inspiré par la danse de derviches-tourneurs, on se demande: à quand la messe en dessous affriolants ?

Celui auquel sa mère reproche d’être né et qui en meurt / Celle qui se sent si seule après la mort de son mari / Ceux qui ont désiré la baise à mort, et qui en sont morts, etc.

À La Désirade, ce 5 janvier. – Je m’attarde ce matin sur la page de Moravagine consacrée au règne de la femme - règne du masochisme selon le narrateur. En fait Cendrars confond (selon moi) guerre des sexes et relation amoureuse, passion maladive et compréhension réciproque. Je sais qu’il y a du vrai dans ce qu’il dit (que disaient déjà Strindberg et Weininger, ou l’ami Gripari) mais cette vision du monde est néanmoins réductrice (à mes yeux). C’est peut-être bien une des lois de l’antagonisme des sexes qu’elle désigne, mais ce qui m’intéresse est tout ce qui, dans le lien vécu, la transgresse et la sublime, l’acclimate ou la pacifie. Pour ma part je me contentais de lancer à celle que je croyais alors la femme de ma vie : « Arrête ton cinéma ! », ensuite de quoi j’ai lancé à celle qui l’aura bel et bien été: « Arrêtons ce cirque ! »

Celui qui a laissé venir l’immensité des choses / Celle qui a pris les lettres de bois découpé pour en faire des caravanes / Ceux que le mot CARAVANES a fait rêver, etc.

Qu’un roman est l’histoire de nos possibles.

Montélimar, ce 14 janvier. - Passé l’après-midi à Grignan chez les Jaccottet, vingt-sept ans après notre première rencontre avec Emile Moeri, l’abbé Vincent et le peintre Pierre Estoppey, les facteurs de clavecins Wayland Dobson et son ami Jeannot l’oiseau. Ces gens sont à la fois avenants (elle surtout) et un peu pincés à la protestante (surtout lui), et la conversation, passée certaine crispation, est à la fois naturelle et intéressante, mais ce n’est plus la gaîté que je me rappelais.

Montélimar, ce 14 janvier. - Passé l’après-midi à Grignan chez les Jaccottet, vingt-sept ans après notre première rencontre avec Emile Moeri, l’abbé Vincent et le peintre Pierre Estoppey, les facteurs de clavecins Wayland Dobson et son ami Jeannot l’oiseau. Ces gens sont à la fois avenants (elle surtout) et un peu pincés à la protestante (surtout lui), et la conversation, passée certaine crispation, est à la fois naturelle et intéressante, mais ce n’est plus la gaîté que je me rappelais.En entendant Philippe Jaccottet me dire qu’il est de ceux qui ont choisi de viser haut, je me suis senti comme exclu, comme renvoyé aux basses zones du commun, loin du ciel céleste des poètes, et j’ai pensé à l’image de la rose bleue à laquelle, injustement et justement à la fois, Dürrenmatt réduit la poésie poétique de Suisse romande. Mais bon : je suis quand même venu rendre visite au grand poète, les Jaccottet m’ont très gentiment reçu et je ferai une belle page dans 24 Heures sans rien laisser filtrer de ma réserve de malappris.

Je note cela sur la table d’un restauroute nul où j’ai décidé de passer la nuit. Médiocre repas bon marché. Bergerac caillouteux. À une table voisine, une retraitée terriblement bavarde (la soixantaine finissante) fait une véritable conférence sur le cinéma (Marlon Brando, Orson Welles, la décadence actuelle) à son conjoint qui n’en place pas une. Tous deux en survêtements. Elle finit son cours ex cathedra par un exposé des moeurs du coucou. Je n’en perds pas un mot.

Pleine de retraités à 19h.30, la salle est quasiment déserte deux heures plus tard. Que font-ils à l’instant ? Regardent-ils tous le même film ?

L’écriture romanesque pour sortir de soi.

Chez les Jaccottet. - C’est à la lumière, déjà, qu’on se sent approcher du lieu. Là-bas, au sud de Valence, lorsque la vallée du Rhône s’ouvre plus large au ciel et que les lavandes et les oliviers répandent leurs éclats mauve-argent dans les replis intimes d’un paysage encore montueux, à un moment donné l’on sent que la lumière à tourné et qu’on va retrouver un certain «ton» pictural et musical (au sens d’une peinture et d’une musique mentales mais sans rien d’abstrait) qui émane pour ainsi dire physiquement des livres de Philippe Jaccottet.

Chez les Jaccottet. - C’est à la lumière, déjà, qu’on se sent approcher du lieu. Là-bas, au sud de Valence, lorsque la vallée du Rhône s’ouvre plus large au ciel et que les lavandes et les oliviers répandent leurs éclats mauve-argent dans les replis intimes d’un paysage encore montueux, à un moment donné l’on sent que la lumière à tourné et qu’on va retrouver un certain «ton» pictural et musical (au sens d’une peinture et d’une musique mentales mais sans rien d’abstrait) qui émane pour ainsi dire physiquement des livres de Philippe Jaccottet.La lumière de Grignan, un dimanche après-midi d’hiver, comme assourdie sous le ciel pur, dans les rues vides du bourg puis dans la chambre à musique de la vieille maison tout en hauteur où habitent les Jaccottet depuis plusieurs décennies - cette lumière du dehors se prolongeant à l’intérieur nous renvoie naturellement aux promenades du poète et aux tableaux de Madame. «Nous voulions vivre autrement qu’en Suisse, remarque Anne-Marie Jaccottet. Nous étions attirés par le Sud et, comme nous avions peu de moyens, nous avons imaginé cette solution».

Comme nous évoquons l’origine de la parole poétique, à propos de la rêverie sur laquelle s’ouvre le Cahier de verdure, où le poète parle de ce qui le pousse à écrire «pour rassembler les fragments plus ou moins lumineux et probants, d’une joie dont on serait tenté de croire qu’elle a explosé un jour, comme une étoile intérieure, et répandu sa poussière en nous», Philippe Jaccottet s’est mis à parler, non sans précautions scrupuleuses, avec son refus coutumier de toute certitude assenée, de ce qui s’est révélé dans la lumière de Grignan, et tout semble s’accorder.

De la beauté. – Il n’y a pas une place pour la beauté : toute la place est pour la beauté, du premier regard de l’enfance aux paupières retombées à jamais, et la beauté survit, de l’aube et de l’arbre et des autres et des étoiles de mémoire, et c’est un don sans fin qui te fait survivre et te survit.

De la bonté. – Il n’y a pas une place pour la bonté : toute la place est pour la bonté qui te délivre de ton méchant moi, et ce n’est pas pour te flatter, car tu n’es pas bon : tu n’es un peu bon parfois que par imitation et délimitation, ayant enfin constaté qu’il fait bon être bon.

De la vérité. – Il n’y a pas une place pour la vérité : toute la place est pour la vérité qui t’apparaît ce matin chiffrée comme un rébus – mon premier étant qu’elle me manque sans que je ne sache rien d’elle, mon second qu’elle est le lieu de cette inconnaissance où tout m’est donné pour m’approcher d’elle, et mon tout qu’elle est cette éternelle question à quoi se résume notre vie mystérieuse est belle.

Peintures: Giorgio Morandi; Anne-Marie Jaccottet.

(Ces notes sont extraites de Chemins de Traverse; lectures du monde 2000-2005, à paraître en avril chez Olivier Morattel).

-

Révérence à Antonio Tabucchi

L’auteur de Pereira prétend a succombé à la maladie à Lisbonne, à l’âge de 68 ans.

C’est un des auteurs majeurs de la littérature italienne contemporaine qui vient de s’éteindre au Portugal en la personne d’Antonio Tabucchi, auteur de quelques livres «cultes» dont Pereira prétend , Nocturne indien ou Requiem, initialement rédigé en portugais. La mort du Toscan Tabucchi à Lisbonne n’a rien, à ce propos, de fortuit, puisque l’écrivain italien entretenait, avec le Portugal et sa langue, une relation privilégiée dominée par la grande figure tutélaire de Fernando Pessoa et l’amitié vivante d’Antonio Lobo Antunes. Il disait même avoir été adopté par le Portugal autant qu’il l’avait adopté. Dans ce jeu de filiations et d’affinités électives, on rappellera en outre que la «sonate» onirique de Requiem, qui se déroule à Lisbonne un dimanche caniculaire de juillet, évoque précisément la figure de Pessoa, méconnu de son vivant et considéré aujourd’hui comme le plus grand poète portugais du XXe siècle. Or le même Requiem a fait l’objet d’une adaptation, au cinéma, de Bernard Comment, traducteur fréquent de Tabucchi, et Alain Tanner.

Le livre le plus fameux de Tabucchi, Pereira prétend (Bourgois, 1995), s’enracine également dans le sol lusitanien et l’histoire du salazarisme, au fil de la remémoration lancinante d’un vieux journaliste solitaire revisitant son passé.

Beaucoup plus récents, deux autres romans admirables, Il se fait tard, de plus en plus tard (Gallimard, 2002) et Tristan meurt (Gallimard, 2004) font écho à ce récit mêlant lucidité et mélancolie et marquant peut-être le sommet de l’art du romancier.

Conteur « postmoderne » raffiné et érudit dans la lignée de Calvino et de Borges, Antonio Tabucchi, qui enseigna longtemps à Sienne et laisse quelque vingt cinq livres souvent traduits, excellait aussi dans la forme courte et les variations singulières, dans un esprit qu’il reliait lui même à la tradition baroque. Ainsi captait-il des Petits malentendus sans importance (Bourgois, 1987) et jouait volontiers sur des mises en abymes temporelles ou topologiques, se plaisant aussi à inventer des Autobiographies d’autrui (Seuil, 2003) ou des Rêves de rêves (Bourgois, 1994), avec un art singulier et une poésie baroque.

-

Ceux qui "réalisent"

Celui que le tremblement de terre a raffermi dans son respect amoureux de la Nature / Celle qui redécouvre la beauté du monde après le séisme / Ceux qui sont devenus tambours à l’unisson du monde en deux minutes et sept secondes cet après-midi du 11 mars 2011 /Celui qui lit couché dans la lumière éclaircie par la neige du Mont Fuji / Celle qui a offert ses lèvres au Professeur avec lequel elle s’est réfugiée sous la table juste avant l’effondrement des bibliothèques / Ceux qui ont découvert qu’on pouvait être à la fois reporter et poète et lisant les Notes de Hiroshima de Kenzaburo Oé et Fukushima de Michaël Ferrier / Celui qui décrit un début de séisme en évoquant « un bruit de mandibules, ténu et formidable, un langage de termites », puis « trente millions de hannetons et de cigales, de coccinelles et de grillons, tout un peuple d’insectes archaïques – criquets, chenilles, pucerons et papillons prenant possession de la table et de sa chaise, des meubles, des murs, avec une fureur de bestioles » / Celle qui vit en grabataire cette charge de « tout un tas de bourrins qui galopent », ce « troupeau de buffles poursuivis par des taons » (…) mille crocodiles en cavale et des cataractes de rossignols » / Ceux qui constatent interdits que « les choses les plus belles et les plus fragiles tombent les premières » / Celui que les mots aident à réaliser comme on dit en anglais / Celle qui a cru son heure venue et qui en est revenue sans voix / Ceux qui tremblent encore en racontent le tremblement et redoublent en se rappelant les répliques du tremblement / Celui qui a découvert la beauté du poisson-lanterne au creux de la vague noire / Celle que le flot a déposé sur l’arête rouge de la pagode / Ceux qui ont conservé un savoir de grotte / Celui qui devine la magnitude à l’oreille / Celle qui se remémore la peur de ses ancêtres au matin du 8 juillet 868 quand la terre trembla et fit s’écrouler les tourelles du palais impérial / Ceux qui voient en le séisme un boxeur à poings innombrables / Celui qui a téléchargé l’application capable de lui annoncer quand son plafond va s’effondrer dans à pei près cent secondes / Celle qui lisant Life and Opinions of Tristram Shandy quand son verre de tisane calmante s’est mise à trembler en crescendo maestoso / Ceux qui prennent un pain de béton sur la gueule alors qu’ils venaient de se beurrer / Celui qui lit la chronique du Grand Séisme du XIIe siècle dont parle le Dit de Heike et plus précisément ce qu’il advint entre l’heure du Sanglier et celle du Rat / Celle qui entend exploser la Centrale dans son bain moussant / Ceux qui refusent de participer à la fuite des Traders, etc.

(Cette liste a été jeté dans les marges de Fukushima, récit d’un désastre, de Michaël Ferrier, jusqu’à la page 68. À suivre…)

-

Ceux qui restent distants

Celui qui porte une cravate invisible même à la piscine / Celle qui dit « vous »à son gigolo et à son mainate / Ceux qui ménagent leurs avants / Celui qui s’excuse après son coup de boule à la flûtiste haltérophile / Celle qui pousse le respect humain jusqu’à la sévérité vieille France / Ceux qui sont bons comme le scout mais pas poires / Celui qui se montre digne comme le dindon de la duègne / Celle qui repasse les plats sans faire d’histoires / Ceux qui s’enhardissent en vain à provoquer la Maréchale / Celui qui invoque sa dignité de SDF à particule / Celle qui reste froide même plaquée à chaud / Ceux qui ne cassent rien même en se la pétant / Celui qui suit l’actualité au télescope / Celle qui fait approcher le coupable à portée de voix et le tance virulemment / Ceux qui ne sauraient confondre French Kiss et familiarité déplacée / Celui qui se retient de faire jouir la soprano colorature à cause des voisins sourds à l’art lyrique / Celle qu’insupporte la curiosité du retraité à questions précises dans l’escalier des buanderies / Ceux qui s’aiment dans la vapeur des lessiveuses / Celui qui stresse à l’approche de l’Inspection des ongles incarnés / Ceux qui ont renoncé à s’incarner par indolence surnaturelle / Celui qui s’interroge sur le cybersexe des anges / Celle qui ne fait que passer mais à distance n’est-ce pas… , etc.

Image : Philip Seelen

-

Chemins de traverse

Lectures du monde 2000-2005

Du Verbe, du souffle de la vie et de quelques notes jetées en passant

L’écriture est un art d’oiseleur et les mots sont en cage avec des ouvertures sur l’infini, notait Charles-Albert Cingria, et cette formule m’accompagne depuis des décennies comme une belle approximation.

De fait j’ai appris, à travers les années, à me méfier de toutes les définitions de l’écriture, avec ou sans majuscule. Il me suffit d’ouvrir la Bible n’importe où, ou de lire n’importe quel texte dit sacré pour que toute définition de l’écriture soit balayée par le même souffle, et qu’on ne me parle pas de « peuple du Livre », car à mes yeux tout l’homme aspire au Livre d’un seul souffle.

Le souffle de la vie est autre chose. Le Verbe est une chose et le souffle de la vie est autre chose. Le vent dans l’herbe ou sur le sable est une chose et les mots pour l’évoquer participent d’autre chose. Notre vie est une chose et les notes que nous prenons pour ne pas oublier ceci ou cela de notre journée est autre chose. Une femme de vingt ans qui se fait agresser à la hache pendant une nuit d’été est un fait divers et c’est une chose, mais ce que cette femme en oubliera pour se protéger et survivre, ou ce qu’elle s’en rappellera et en écrira pour s’en délivrer est une autre chose qui peut nous délivrer aussi dans le même effort de mémoire et d’attention.

Cette question de l’attention est à mes yeux essentielle, et plus encore aujourd’hui qu’hier dans la mesure où la mémoire sous tous ses aspects se disperse aux zéphyrs du virtuel et de l’actuel alors même qu’on la célèbre au titre de travail ou au titre de devoir. Comme souvent aujourd’hui, la chose est d’autant plus invoquée qu’elle tend à se perdre ou à s’émietter – à se stocker entre fichiers et dossiers.

Or la mémoire n’est pas qu’un stock ou un vrac. La mémoire est un être vivant. La mémoire est une personne et plus encore : la chaîne des personnes et la somme des vivants. La mémoire est universelle et nous traverse, mais le lieu de la mémoire est unique et c’est le Verbe, à tous les sens de l’expression humaine car il y a un Verbe de la parole orale ou écrite comme il y a un verbe des formes et un verbe de la musique, par delà les mots.

Au commencement était le Verbe, dit l’Evangile, et cela s’écrit avec majuscule. Autre chose est le verbe sans majuscule, que ne porte pas le grand souffle sacré mais qui participe lui aussi du souffle de la vie comme je l’entends.

Lorsque j’ai commencé de prendre ces notes, vers 1965, donc entre seize et dix-huit ans, j’avais déjà conscience d’accomplir une espèce de rite sacré, sans prendre la pose pour autant. D’ailleurs en ces années la Bible m’ennuyait, dont je ne percevais pas le souffle initial. Le côté sacré du verbe sans majuscule m’atteignait en revanche à la lecture de Cendrars ou d’autres poètes ou romanciers ; vers mes treize ans j’avais commencé de mémoriser des centaines et des milliers de vers, les images de Baudelaire ou de Rimbaud alternaient avec les aventures de Bob Morane ou de San Antonio, la lecture de Vipère au poing d’Hervé Bazin m’avait saisi à quatorze ans, puis me saisit celle d’ Alexis Zorba de Nikos Kazantzaki à seize ans - déjà je me sentais à la fois de plusieurs âges et de plusieurs pays et mon attention éveillée, avivée, affûtée par ce début de lecture du monde, hors de toute autre école que buissonnière, cherchait les mots qui traduiraient mes émois et mes effrois, les peines et les joies de tous.

Ces notes, qui voudraient capter le souffle de la vie ont été consignées, dès le tournant de ma vingtième année et jusqu’aujourd’hui, dans une centaine de carnets constituant un journal de plus en plus « extime », quand bien même le lieu de l’intimité serait à mes yeux une source inextinguible de poésie. Ces notes, bon an mal an, sont devenues la base continue de ma présence au monde et de mon activité d’écrivain, cristallisant, et de plus en plus consciemment, comme d’un ouvrage concerté dans le temps et « avec le Temps », la substance infiniment variée de la vie vécue au jour le jour. Mon travail s’est déployé dans la narration romanesque et d’autres formes de l’expression littéraire, mais ces « journaliers », pour faire écho à ceux de Marcel Jouhandeau ou aux journaux respectifs de Paul Léautaud, de Jules Renard ou d’Amiel, aux notes de Ludwig Hohl ou plus essentiellement encore aux Feuilles tombées de Vassily Rozanov, correspondent le mieux à l’expression kaléidoscopique de ma perception du monde.

John Cowper Powys évoque ce « journal de bord que tient la race humaine depuis l’origine des temps et qui s’appelle la Littérature », et l’on s’en voudrait de retirer sa majuscule à celle-ci. Mais la Littérature est une chose, et la vie littéraire autre chose à tout moment tributaire de la foire aux vanités ; et là encore, le souffle de la vie nous aide à faire la part de ce qui compte et de ce qui passe.

La Vérité avec majuscule est une chose, qui n’appartient pas à l’écrivain, et nos vérités sont autres choses, que le souffle de la vie porte et transforme au fil du Temps.

À cet égard on verra, dans ces pages, combien les tribulations individuelles momentanées, parfois marquées par l’humeur, voire la violence, s’apaisent avec le temps. De tumultueuses relations personnelles avec tel ou tel ami, de méchantes querelles littéraires avec tel autre personnage en vue, retrouvent leur juste proportion avec le recul des années et rien, finalement, ne me semble à regretter, au point que c’est avec la même indulgence acquise, le même haussement d’épaules, le même pardon affectueux que je considère, pour ma part, ceux avec lesquels j’ai parfois été en conflit à travers ces années – je pense surtout à Vladimir Dimitrijevic, qui fut mon plus cher ami et dont je me suis éloigné afin de préserver ma liberté, et à Jacques Chessex, avec lequel j’ai peut-être été trop dur et qui ne l’a pas moins été à mon égard - mais le souffle de la vie balaie toute rancœur et voici que, par delà les eaux sombres, je n’ai plus pour ceux-là que reconnaissance au nom de nos passions partagées.

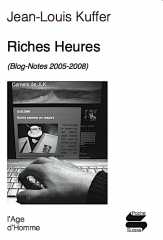

Après la publication, en l’an 2000 et aux bons soins de Bernard Campiche, de L’Ambassade du papillon, reprenant mes carnets de 1993 à 1999 sans insertion d’aucune sorte - l’original manuscrit se trouvant juste élagué de quelques centaines de pages -, et celle des Passions partagées, en 2004, remontant trente ans auparavant (de 1973 à 1992) et modulant une forme plus composite nécessitée par le chaos personnel de mes notes de jeunesse et l’apport substantiel de mes lectures, un troisième recueil, intitulé Riches Heures et sous-titré Blog-notes 2005-2008, parut en 2009 à L’Age d’Homme à l’instigation de Jean-Michel Olivier. À ce propos, je soulignerai la considérable stimulation qu’a été, dès juin 2005, l’ouverture d’un blog littéraire intitulé Carnets de JLK, accueillant à la fois une partie de mes notes et d’innombrables articles, proses de toute sorte, essais narratifs ou autres évocations de rencontres et de voyages, dans une forme souvent dictée par ce nouvel appareillage et les liens singuliers qu’il tisse avec une nébuleuse de lecteurs.

Comme il en va des recueils précédents, respectivement dédiés à Bernard Campiche et à Jean-Michel Olivier, ce nouvel ensemble de mes carnets, reprenant en deux tomes la matière des années 2000 à 2011, est le fruit d’une nouvelle collaboration amicale avec Olivier Morattel, dont la sollicitation enthousiaste m’a touché et que je remercie vivement pour son attention.

Cette attention, dont le manque représente une grande carence de notre époque, me disait un jour Maurice Chappaz, est à mes yeux le signe d’une qualité majeure, pour l’écrivain comme pour chacun : c’est une modulation de l’amour et de toute relation vraie. «Observer c’est aimer », écrivait encore Charles-Albert Cingria. En notre temps de fausse parole et d’atomisation généralisée, l’attention est une façon, purifiée de tout sentimentalisme et de toute idéologie, de lire le monde et de l’aimer, de refuser l’inacceptable et de dire ce qu’on estime le vrai.

Cette attention, dont le manque représente une grande carence de notre époque, me disait un jour Maurice Chappaz, est à mes yeux le signe d’une qualité majeure, pour l’écrivain comme pour chacun : c’est une modulation de l’amour et de toute relation vraie. «Observer c’est aimer », écrivait encore Charles-Albert Cingria. En notre temps de fausse parole et d’atomisation généralisée, l’attention est une façon, purifiée de tout sentimentalisme et de toute idéologie, de lire le monde et de l’aimer, de refuser l’inacceptable et de dire ce qu’on estime le vrai. La Désirade, en janvier 2012.

(Ce texte constitue l'introduction de Chemins de traverse, à paraître fin avril aux éditions Olivier Morattel. Vernissage au Salon international du Livre de Genève, le 27 avril, de 17h. à 18h sur la scène de l'Apostrophe. Vernissage personnel au Sycomore, à Lausanne, le 2 mai, de 18h. à 21h.)

(Ce texte constitue l'introduction de Chemins de traverse, à paraître fin avril aux éditions Olivier Morattel. Vernissage au Salon international du Livre de Genève, le 27 avril, de 17h. à 18h sur la scène de l'Apostrophe. Vernissage personnel au Sycomore, à Lausanne, le 2 mai, de 18h. à 21h.) -

Orphée bicéphale

D'après Cocteau et Maïakovski, un spectacle total à Vidy, à voir, percevoir et écouter plus qu’à « comprendre »...

« Est-ce qu’il va falloir relire l’histoire d’Orphée ? », se demandait Pascal Couchepin à la sortie de la flamboyante première du Syndrome d’Orphée, mardi soir au théâtre de Vidy. Perplexe, l’ancien président de la Confédération, invité avec moult autres personnalités de marque, dont le Consul honoraire de Russie Frederik Paulsen ? Plus exactement : enthousiasmé par la « forme » et la puissance expressive de ce magnifique spectacle surtout musical et visuel. Un peu décontenancé, en revanche, comme une partie du public, par le « fond » du récit théâtral faisant se rencontrer, sur le chemin des enfers, deux poètes aussi différents (apparemment) que le furent Jean Cocteau et Vladimir Maïakovski.

Or Le Syndrome d’Orphée, conçu par le musicien et metteur en scène russe Vladimir Pankov, illustre bel et bien une parenté biographique et thématique entre ces deux grands lyriques achoppant à la modernité en usant des multiples moyens d’expressions nouveaux; tous deux anticonformistes, voire parfois provocateurs, contre l’esprit bourgeois pour Cocteau et contre la massification collectiviste pour Maïakovski. Enfin vivant chacun, en quelque sorte, le drame d’Orphée, chantre de la vie butant sur les miroirs vertigineux de la passion et de la mort. L’ombre de celle-ci a marqué la vie et l’œuvre de Cocteau, du suicide de son père à son Testament d’Orphée, notamment. Et la figure tragique du poète « phare » de la Révolution soviétique, « suicidé de la société » à son tour, participe d’un même éclat maudit qu’expriment ses fulgurances poétiques, où l’impact sonore et rythmique des mots compte plus que leur sens.

Rappelant le rêve de fusion des arts de l’avant-garde du XXe siècle, relancé dans les années 60 par l’aspiration à un théâtre « total», la réalisation de ce « soundrama » fait merveille dans sa partie musicale et vocale, intégrant des musiciens et des chanteurs d’opéra de haute volée, issus du studio SounDrama de Pankov et Olga Berger. Or cette coproduction du Théâtre de Vidy et du Festival Anton Tchekhov de Moscou, marquée par l’usage conjoint des langues française et russe (avec des surtitres pour celle-ci), engage également la participation de l’école Rudra-Béjart de Lausanne, avec une brochette de jeunes danseurs à la coule.

À relever alors qu’ en dépit du « scénario » quelque peu brouillon, d’une scénographie lourdingue et d’un recyclage de poncifs expressionnistes frisant le kitsch, la jeunesse et la verve, la passion, l’enthousiasme et le talent de l’interprétation, où brille notamment un angélique Heurtebise russe aux dons multiples, emportent finalement l’adhésion.

Théâtre de Vidy, jusqu’au 30 mars. A 19h sauf le vendredi, relâche le dimanche et lundi

-

Le génial bas-bleu

La vie de Madame de Staël est un roman carabiné. Fille de ministre, ennemie personnelle de Napoléon, cette sacrée tronche fut libérale, féministe et européenne avant tout le monde.

Ce pourrait être un prodigieux roman que celui de la vie de Madame de Staël. Avec une préface consacrée à une espèce de trinité familiale groupant une jeune femme de génie prénommée Germaine, sa digne mère lausannoise née fille de pasteur et sans fortune sous le nom de Suzanne Curchod, et son père Jacques Necker, banquier genevois richissime devenu ministre des finances de Louis XVI. Trois personnages hors du commun liés par un amour sublime et la même passion des lettres. Balzac aurait pu raconter le roman social de ce brillant trio de bourgeois accédant à l’aristocratie par le mariage (pas très heureux) de Germaine avec le baron de Staël. Tolstoï eût trouvé une belle matière dans la vie passionnée de Germaine et de ses amants de haut vol, sa fronde rebelle contre Napoléon et la cavalcade de ses exils à travers l’Europe. Et Proust se serait retrouvé lui aussi dans les salons prestigieux des Necker, à Paris, puis au château de Coppet où processionnèrent les meilleurs esprits.

Or, cet extraordinaire roman existe bel et bien à l’état « virtuel », morcelé, et sous de multiples signatures. Simone Balayé en a rédigé le synopsis, en raccourci, dans un chapitre magistral de l’Histoire de la littérature romande (Payot, 1996) L’avocat académicien Jean-Denis Bredin, dans Une singulière famille, a brossé le triple portrait des Necker avant l’exil de 1793. Plus récemment, Michel Winock a consacré à Madame de Staël (Fayard, 2011) un très substantiel essai biographique illustrant l’importance de la pensée politique de « Mademoisele Saint-Ecritoire », selon le mot de Necker. Un ancien rédacteur en chef de 24Heures, Pierre Cordey, a pour sa part évoqué, avec beaucoup de sagacité sensible, Les relations de Madame de Staël et de Benjamin Constant au bord du lac Léman (Payot, 1966). Et sous la plume du même Constant, qui voyait en elle « de quoi faire dix ou douze homme distingués », le roman de Germaine se ramifie entre Adolphe, Cécile, son redoutable Journal intime et sa correspondance. Enfin l’œuvre de Madame de Staël elle-même (Slatkine, 3 vol, 1967) reste évidemment le corpus principal de cette saga imaginaire, touchant à tous les genres, du roman au théâtre et des essais aux témoignages d’époque, sans compter une correspondance fluviale.

Or, cet extraordinaire roman existe bel et bien à l’état « virtuel », morcelé, et sous de multiples signatures. Simone Balayé en a rédigé le synopsis, en raccourci, dans un chapitre magistral de l’Histoire de la littérature romande (Payot, 1996) L’avocat académicien Jean-Denis Bredin, dans Une singulière famille, a brossé le triple portrait des Necker avant l’exil de 1793. Plus récemment, Michel Winock a consacré à Madame de Staël (Fayard, 2011) un très substantiel essai biographique illustrant l’importance de la pensée politique de « Mademoisele Saint-Ecritoire », selon le mot de Necker. Un ancien rédacteur en chef de 24Heures, Pierre Cordey, a pour sa part évoqué, avec beaucoup de sagacité sensible, Les relations de Madame de Staël et de Benjamin Constant au bord du lac Léman (Payot, 1966). Et sous la plume du même Constant, qui voyait en elle « de quoi faire dix ou douze homme distingués », le roman de Germaine se ramifie entre Adolphe, Cécile, son redoutable Journal intime et sa correspondance. Enfin l’œuvre de Madame de Staël elle-même (Slatkine, 3 vol, 1967) reste évidemment le corpus principal de cette saga imaginaire, touchant à tous les genres, du roman au théâtre et des essais aux témoignages d’époque, sans compter une correspondance fluviale. Le roman du « Saint écritoire »