Carnets de JLK - Page 49

-

Dans le bleu du temps

Volutes partent en fuméesdans l’air allégé du matin;le bleu reprend la mainà l’insu de nos destinées.Sur le lac là-bas un bateau,d’un trait tout épuré,marque le vide des proposdes fumeurs accoudés.De quel port sont-ils donc partis,ces beaux messieurs tranquilles,parlant dans le vague roulisde leurs affaires en ville ?Et vers quels ailleurs s’en vont-ils,en quel port incertainse dissiperont-ils enfinau su de quel destin ?

Volutes partent en fuméesdans l’air allégé du matin;le bleu reprend la mainà l’insu de nos destinées.Sur le lac là-bas un bateau,d’un trait tout épuré,marque le vide des proposdes fumeurs accoudés.De quel port sont-ils donc partis,ces beaux messieurs tranquilles,parlant dans le vague roulisde leurs affaires en ville ?Et vers quels ailleurs s’en vont-ils,en quel port incertainse dissiperont-ils enfinau su de quel destin ? -

Le silence des arbres

Tu ne pèses pas lourd,

mais ces os empilés,

ces mains qui décapitent,

ces fosses refermées,

ces murs dynamités

disent ce que tu es.Nous qui n'avons de mots

que ceux que tu nous prêtes,

nous t'écoutons pleurer,

te plaindre, tempêter,

geindre puis menacer;

comme l'ange et la bête,

faire ce que tu hais.Comme la femme au puits

ou le poète hagard

nous restons éveillés

mais nous ne disons mot

qui ajoute à tes cris

le vacarme du sang.Cependant tu le sais:

tu sais notre clairière.

Ton poids n'est qu'un refus.

Le silence t'attend.

Il n'est point de barrière

pour ce qui souffle en toi.(La Désirade, ce 2 avril 2017).

Peinture: Stéphane Zaech.

-

Soutter

Obscure est ma passion,disait le poète aux doigts noirsdans la nuit en plein jourde la lumière en tintamarre.Folie, folie, foliedes croix dressées dans l’air du soir- l’air de feu et de poixclouées dans le cercueil dressédes femmes en beauté,des visages pêchésdans le filet des innocents- le péché de la hontefurtive se détourne:on ne s’exhibera jamais,tout n’est que dévoilé,on ne connaîtra pas la paix,tout sera bousculé:chassés du temple du Marché,les usuriers du mondejoueront à ne pas jouirà la façon vampiredes âmes sans âme et sans chairgelées par le désirde ne désirer rien...Tout ainsi l’a cloué,le cinglé aux yeux de démentqui nous a dévoiléle monde immonde en son tourment.

Obscure est ma passion,disait le poète aux doigts noirsdans la nuit en plein jourde la lumière en tintamarre.Folie, folie, foliedes croix dressées dans l’air du soir- l’air de feu et de poixclouées dans le cercueil dressédes femmes en beauté,des visages pêchésdans le filet des innocents- le péché de la hontefurtive se détourne:on ne s’exhibera jamais,tout n’est que dévoilé,on ne connaîtra pas la paix,tout sera bousculé:chassés du temple du Marché,les usuriers du mondejoueront à ne pas jouirà la façon vampiredes âmes sans âme et sans chairgelées par le désirde ne désirer rien...Tout ainsi l’a cloué,le cinglé aux yeux de démentqui nous a dévoiléle monde immonde en son tourment. -

Les anges veillent

Bas les pattes ! s’exclame l’enfant:

tu ne m’englueras pas

dans ta bave et tes influences;

d’un saut je me dérobe

à ton bravo de prédateur:

la danse est ma hauteur.Tombera le masqué

séducteur combien souriant.Et les nuages tout là-haut

passant et repassant,

les chastes nébuleux globules

du sang bleu des seigneurs,

sont mes veilleurs armés.Tout se transforme à vue:

la joie m’est fortin de douceur.Peinture: Joseph Czapski.

-

Muet au seul regard

Je t’applaudis d’une seule main,

dit le sage au manchot

qui le regarde sans envie,

la flûte bien tenue

d’une seule lèvre qui sourit.La colombe serpente,

musique courant où elle veut,

de cascades en langueurs.Aux murs aveugles de béton,

nulle main n’applaudit,

et la flûte est muette

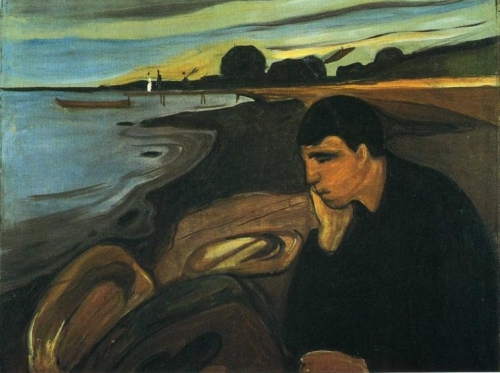

aux lèvres qu’on n’écoute plus...Edvard Munch, Mélancolie.

-

Arômes du matin

Ce que tu écris à présent

sera-t-il jamais lu ?

Cela ne te regarde pas.Les mots se forment sous tes yeux,

venus tu ne sais d’où,

comme la foule ce matin

sortant d’un peu partout.

Les mots dévisagent des gens

que tu ne connais pas:

cela défile comme en rêve;

à la sortie des gares

on croit qu’untel va s’arrêter,

mais c’est peine sans trêve:

ici la rime féminine

se noie dans la mâle rumeur

des employés pressés -

on éprouve alors un effroi,

comme au bord d’un fossé...Mais tu marches déjà là-bas,

les mots t’ont précédé

dans les rues qui vont quelque part:

ils marchent du pas décidé

du matin des humains

qui, ne pensant ici qu’au soir,

vont aux bureaux chauffés

là-haut où d’autres mots attendent

le moment du café.(Noté ce matin sur mon I-Phone, avant le lever du jour)

Peinture: Joseph Czapski.

-

Au corps ignorant

Sur un poème de Rainer Maria Rilke.

L'athlète s'en est allé,

mais je ne sais ce soir

si ce que je déplore

est sa disparition,

le drapeau flamboyant

de son corps exerçant

son art géométrique,

ou ses mains électriques

écrivant des poèmes.

Je ne sais pas, j'hésite ;

réellement ce soir,

la fatigue m'a pris

dans ses bras féminins

mais ce grand torse à voir

de marbre et remontant

les chemins de l'oubli

via Rilke et Rodin,

me rend ces beaux matins

de nos corps élancés,

leur grisante sueur

et sur le stade inscrite

la lettre du poème.

Ignorant de la peur,

l'athlète ainsi demeure.

(Athènes, 2011)

-

Toupie de Chine ancienne

Le Temps est un enfant, là-bas,

devant son tas de sable ,

que la mer en son doux fracas

pas un instant n’accable.Le Temps ne joue pas à passer

ni jamais ne se lasse

de voir le sable s’écouler

sans laisser nulle trace.Le Temps vous attend quelque part

sans que vous sachiez l’heure,

vous souriant avec son art

d’éluder la douleur.D’ailleurs Le Temps n’aime point trop

qu’on fasse tout un drame

du moment où, tout à vau-l’eau,

le vieil enfant rend l’âmeLe Temps est un arbre là-bas

sous lequel l’enfant joue

sans ressentir rien du tracas

qui dans l’ombre se noue.Dans le temps, l’enfant aimait bien

le vieux grabataire

qui lui filait un peu d’argent

dont il n’avait que faire.Le Temps est un château de cartes

dont l’enfant tout distrait

ne saura jamais, où qu’il parte,

que son sort est joué.Et si le Temps n’existait pas ?

persifle le vieux sage

à barbiche d’enfant chinois

remuant son potage... -

L'enfant bleu

Ce n’est pas tous les jours dimanche,

dit-il à l’enfant bleu

qui l’écoute dans le silence

hagard, après le feu.L’eau du puits est empoisonnée,

dit-on à la télé

d’un air profondément navré;

puis on parle du temps

qu’il va faire ce dimanche-là

sous le ciel radieux

de la publicité captieuse -

et l'enfant bleu se tait. -

Désarroi

Je ne suis pas vraiment chez moi

dans ce monde sans chiens -

ce monde sans secrets.Les barbus porteront des voiles

dans la cité sevrée,

et les chiens seront abattus.Les femmes se tairont

Les armes feront la prière,

selon le vœu des dieux.Ce soir, partout, les chiens

me demandent où nous allons,

mais les dieux sont muets.(Wuppertal, Café Venezia,

ce 6 juin 2019) -

À la douceur terrible

(Pour Aliocha)

Mes pauvres mots ne diront rien

de ce que tu nous chantes,

enfant de la verte prairie

retrouvée tôt matin

sous tes mains et nos yeux fermés -

tes mains courant là-bas

sur le fin clavecin des prés.Nos jardins en enfance

ont des chemins aux affluents

que tes magies font

remonter à la même source ;

au début était la lumière,

nous chantes-tu d’abord

et ton pianiste arbore

cet habit moiré par la course

du tout premier matin -

cette veste noire étoilée...Le chaos des commencements,

le doux pianissimo,

les brises frisant sur les fronts

des vivants effrayés

par Dieu sait quel pressentiment ;

et voici l’autre voix

de violoncelle du Gitan,

fils de Satan ou d’Apollon

qui bientôt ensorcelle -

la voix qui fait pleurer

dans le temps tout désaccordé,

ou bientôt retrouvé ?Tu sais les choses de Russie,

tu sais le printemps fou,

les débâcles de la Neva,

la folie d’Elena -

tu sais la force et la douceur

de l’oiseau Remizov

et du pantelant Oblomov ;

tu sais l’horreur mêlée

des malheurs et autres candeurs ;

tu es l’enfant de ça :

tu sais les larmes et le fracas

et c’est ça que tu chantes,

mon tendre et terrible Aliocha...(Wuppertal, un lendemain d’émotion au soir du 6 juin, à la Stadthalle, à l’écoute d’Eros athanatos de Richard Dubugnon, alias Aliocha).

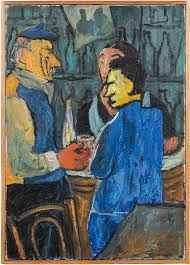

Peinture: Chaïm Soutine.

-

Marteaux et marées

Ne cherchez pas le mal ailleurs:regardez-vous en face.Ici les oiseaux se font rares,que vous avez chassés,mais en la nuit les fleurs demeurent,ah ah ah ah ah ah,et l’on va réparer, c’est ça:tenez-vous le pour dit...J’entends les fleurs se taire.Pas loin de là, des tsunamisvous attendent au miroir;votre espèce dénaturéeverra-t-elle le jour leverses armées bientôt désarméesdans l’air tout parfumé ?Ah ah ah ah, comme c’est bien dit !À la fenêtre de la nuit,tôt l’aube de l’hiverqui se prépare aux lendemainssans oiseaux plus jamais,l’enfant se tait là-basen vous répétant au miroir:faisons semblant: c’est ça...Ah ah ah ah, céleste espoir !Réparons, réparons,chantent les oiseaux aux marées,et les marteaux accourentavec les fleurs de la mariée...Peinture: Emil Nolde.

Ne cherchez pas le mal ailleurs:regardez-vous en face.Ici les oiseaux se font rares,que vous avez chassés,mais en la nuit les fleurs demeurent,ah ah ah ah ah ah,et l’on va réparer, c’est ça:tenez-vous le pour dit...J’entends les fleurs se taire.Pas loin de là, des tsunamisvous attendent au miroir;votre espèce dénaturéeverra-t-elle le jour leverses armées bientôt désarméesdans l’air tout parfumé ?Ah ah ah ah, comme c’est bien dit !À la fenêtre de la nuit,tôt l’aube de l’hiverqui se prépare aux lendemainssans oiseaux plus jamais,l’enfant se tait là-basen vous répétant au miroir:faisons semblant: c’est ça...Ah ah ah ah, céleste espoir !Réparons, réparons,chantent les oiseaux aux marées,et les marteaux accourentavec les fleurs de la mariée...Peinture: Emil Nolde. -

Young Memories

Nous avions vingt ans d'âge

et le vent jeune aussi,

la nuit au sommet de l'île

nous décoiffait et sculptait nos visages

de demi- dieux que partageait

l'amoureuse hésitation,

sans poids ni liens que nos

ombres dansantes

enivrées au vin de Samos,

les dauphins surgis de l'eau claire,

nos impatiences enlacées,

un consul ivre sous le volcan

et le feu du ciel par delà le dix-septième parallèle...

Et partout, et déjà,

défiant toute innocence,

les damnés de la terre

plus que jamais déniés;

et si vaine la nostalgie

de nos vingt ans,

en l'insolente injonction de nos rebellions.

C'était hier et c'est demain,

et nos vieilles mains sur le sable

retracent en tremblant les mots

qui se prononcent les yeux fermés

au secret des clairières.

(San Francisco, Nobhill, ce 21 avril 2017).

-

Hugo's drums

Le dieu Totor du haut des cieux,

superbe, vaticine.

C’est le plus fringant de nos vieux

griots d'occulte mine

qui nous bombarde de ses mots,

appelant mille et moult échos,

aux douceurs d’étamine.L’homme qui rit est un démon

au sourire angélique,

un enfant noir sous les néons

des buildings magnifiques;

un misérable très africain,

une diva qui fulmine,

un bœuf musqué dans la toundra,

un marin qui lambine

entre les ombres équivoques ;

un milliardaire américain

dont Gavroche se moque ;

un pal de cruelle mémoire,

les interrogatoires

très secrets de la Loubianka,

du sang giclant aux tabloïds,

la dégoûtante, sordide

très inhumaine humanité

que voici que voilà…À douze ans j’avalais par cœur

tes saucisses de sang;

aux crinières de ta splendeur

je m’accrochais, enfant

piaffant d’alexandrins joyeux

dans les allées tu Temps

martelées par le grand ramdam

du langage oublié,

par toi dûment ressuscité,

à renfort de tam-tam. -

Maison de mots

Partout où je suis retombé,

dans mes jours vagabonds,

du ciel des mots rêvés

au quotidien banal -

de Balbec à Cabourg,

j'aurai recomposé

mon désordre vital.

Que s'agit-il de protéger ?

That is the question

que je me suis posée

dès mes jeunes années

de vieux sage avant l'âge.

Vous ne m'aurez jamais:

cela du moins est sûr !

Je dois avoir sept ans

en pensant aujourd'hui

que je suis un Chinois

de plus de sept cents ans

dans ma vie de trouvère;

car au vrai je me sens

pour toujours le coeur vert,

hors du temps à l'instant

de lire les noms de lieux

de partout où je suis;

et partout reconstruis,

de New York à Shanghai,

ma maison dans la faille

de ces mots que j'écris.La foudre à la seconde

ne survit qu'en poème.

-

Révérence au Grand Manou

(Pour Anthony Nolan)

Voici venir le Grand Manou

sur son bel éléphant,

le pachyderme aux yeux très doux,

sage comme un enfant.Il a l’air d’un Maharadjah,

au fringant uniforme,

tout fleuri de beaux falbalas

sous son crâne haut-de-forme.Son ministre en bicorne blanc

tenant haut l’éventail

l’escorte pour son agrément :

c’est son job, son travail.Car il fait chaud chez les Indiens:

c’est marqué dans les livres,

et quand le peuple indien se plaint,

suppliant qu’on délivre

les vents attachés aux nuées,

le Grand Manou l’entend,

et l’éléphant de ses deux ailes,

ventile les innocents.En lisant le Mahrabata,

le Grand Manou s’inspire

des anciens avis avisés,

et l’Alizé respire,

et les Indiens tout requinqués

retrouvent le sourire.Le Grand Manou en sa splendeur

est resté le très humble

et très fidèle serviteur

de celui qui a façonné

dans l’atelier dormant,

en fine pâte à modeler,

sans brevet déposé,

les éléphants et les enfants.

-

Élégie aux yeux clos

La maison hantée était là,

sur la hauteur boisée,

la bouche ouverte et dans le froid,

les yeux crevésL’ordre qu’on nous avait donné

de ne s’y risquer pas

nous brûlait de curiosités

et nous tentait d’être tentés.Il y avait du mystère là-haut,

au bord du ciel;

une voix toute en lamento

affleurait le sommeil

des petits dormeurs effrayés,

d’autant plus attirés

qu’un Manteau y apparaissait

sans tête et sans repos -

et c’était si doux de trembler

de nos blancs osselets...Tremblant encore les yeux fermés,

la mémoire en éveil,

je la revois en mon sommeil,

souriant vaguement

au ciel désormais bétonné,

sans âme, ou peu s’en faut

dans ce rêve au doux adagio... -

Out of joint

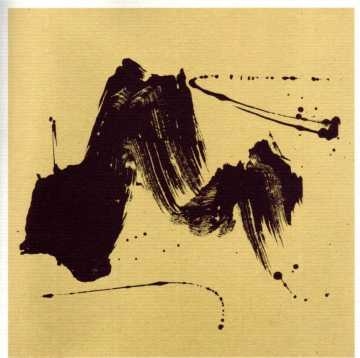

Plus tard je me suis demandési les autres là-basn'étaient pas nés trop tôt ?Je ne retrouvais plusle lieu du portulanoù l'on se retrouvaitdans les années-lumière,où tout semblait allerde rimes en ruisseaux...Alors on se parlaittoujours à demi-mot,et le silence se faisaità l'entour des clairières.Mais hélas tout celaest encore trop écrit.Revenir aux vrais mots.Ne plus édulcorer,je dirai même: ne pluspoétiser.Le temps nous pèse moinsce matin de printempsoù tout s'efface sous nos yeuxdu secret révélé des dieux -sans autre grâce que le présent.(La Désirade, ce 10 juin 2017)Peinture: Vassily Kandinsky

Plus tard je me suis demandési les autres là-basn'étaient pas nés trop tôt ?Je ne retrouvais plusle lieu du portulanoù l'on se retrouvaitdans les années-lumière,où tout semblait allerde rimes en ruisseaux...Alors on se parlaittoujours à demi-mot,et le silence se faisaità l'entour des clairières.Mais hélas tout celaest encore trop écrit.Revenir aux vrais mots.Ne plus édulcorer,je dirai même: ne pluspoétiser.Le temps nous pèse moinsce matin de printempsoù tout s'efface sous nos yeuxdu secret révélé des dieux -sans autre grâce que le présent.(La Désirade, ce 10 juin 2017)Peinture: Vassily Kandinsky -

Ce que parler veut dire

C’est en marchant là-bas,dans le sous-bois de ces années,que cela s’est mis à parler.Je ne sais que te dire :il n’y a pas d’explication;ce n’est qu’un fait divers.Pas plus que la Beauté cela n’est défini.Sais-tu si l’arbre s’en souvient ?Qui parle donc en toiquand les veilleurs ne disent mot ?Qui êtes vous, muets ?Dans mon ciel de papier,mon ciel de lit, mon lit de ciel,je n’entends que cela.(La Désirade, ce 6 novembre 2017)Peinture: Nicolas de Staël -

Encres et fumées

Le petit ouvrier des lettres

se lève tôt matin,

et tout de suite au clavecin

se la joue Grand Prêtre.La plus haute solennité

est en effet requise

de qui veut tirer du saké

de la grise banquise.Il y faut tout un fourniment

et tout un outillage

de tours et de trucs d’artisans

utiles au beau ramage.Il y faut l’encre et le pinceau,

les Japonais le savent,

et les Chinois au jeu de Go

opinent en vieux sages.L’encre est en somme la mer

aux cheveux bleus et verts,

plus vieille que le vieil Homère,

plus légère que l'air.Quant au pinceau c’est un stylo

aux mains de l’écolier,

ou à celles de la dactylo,

le studieux clavier.Le pinceau vert dans l’encre bleue

du plus infime des lettrés

tire d’un cendrier

cette voûte tout étoilée

où vont fumant les dieux. -

Nos coeurs éperdus et muets

Et quand la nuit tombait

sur le quartier de nos enfances,

les filles qui murmuraient,

mêlant secrets et confidences

à l’écart des garçons

dont le poil se faisait plus dur -

les filles tenaient les clefs

de nos coeurs immaturesLa nuit confond tous les visages

dans sa lumière noire

où se sont perdues tant d’images,

dont s’effacent les moires.Mais que sont-ils donc devenus,

les filles et les garçons

du temps de nos adolescences,

tout aux palpitations

de leurs cœurs éperdus

en muettes et vaines romances ?Nous jouons à la canasta

en parlant à voix lasses

du quartier dont on ne sait pas

ce qui ces jours s’y passe...Ainsi sommes-nous devenus

doux oiseaux de jeunesse

aux ailes d’anges un peu perclues,

aux yeux qui se lèvent

à la vue qui baisse,

des cœurs éperdus de tendresse ... -

Bateaux ivres

Verlaine le pouillu,

tout amoureux fou d’un voyou

renifle dans sa verveine;

il a mal partout,

à la tête et au cœur couillu,

car aimer lui fait de la peine.Cet Arthur est un saligaud :

ce foutu gigolo

qui tord le cou aux vers

et fait rendre gorge à l’orage,

les peignant tout en vert

en vrais Peaux-Rouges coupe-gorge -

ce débauché de l’Ardenne bleue

est un démon vaudou

bandant comme un mât de garenne

et cinglant jusques aux étoiles

quand il se fait la malle

sur son bateau nu titubant

de cinglé tout en moelle.Alors Verlaine qui n’en peut plus

lui tire un coup au fond du cœur:

un bon coup de couteau

chargé de vraies balles en métal -

on sait que ça fait mal;

mais Verlaine aime à en faire peur,

il n’est plus que douleur

et de raison: que dalle !Cependant, et bien étonnant

au dam du philistin:

c’est que Rimbe à la fin pardonne,

trouvant à son ami

l’excuse de la maldonne

et des jeux joyeux du destin;

la belle excuse enfin

de qui perd la boussole en mer

et se noie dans la prose,

les yeux égarés de beauté -

deux anges naufragés,

et la musique en toute chose... -

Les garçons bien élevés

Pour Aloysius et son double.Les garçons qui font la vaissellen’ont plus l’air empruntéde leurs pères aux noires aisselles,quand ils buvaient le théau milieu de leurs péronnelles.Les garçons tricotent en riantdes bonnets d’opéra,et se coulent ainsi que des chatsdans les lits des divasqui les cajolent en ondulantde leur valseur valsant.Les garçons seront désarméssi vous les gourmandezou les privez de leurs jouets,ou les montrez du nezdans les vestiaires mal aérés.Les garçons de ce temps voudraienttant qu’on les courtisâtqu’ils se tendent soudaindans leurs tenues d’équitationaux éperons têtus,et les voici tantôt saillantet tantôt ferraillant,se lançant fiers dans la batailledes messieurs qu’on empaille...Peinture: Bronzino

Pour Aloysius et son double.Les garçons qui font la vaissellen’ont plus l’air empruntéde leurs pères aux noires aisselles,quand ils buvaient le théau milieu de leurs péronnelles.Les garçons tricotent en riantdes bonnets d’opéra,et se coulent ainsi que des chatsdans les lits des divasqui les cajolent en ondulantde leur valseur valsant.Les garçons seront désarméssi vous les gourmandezou les privez de leurs jouets,ou les montrez du nezdans les vestiaires mal aérés.Les garçons de ce temps voudraienttant qu’on les courtisâtqu’ils se tendent soudaindans leurs tenues d’équitationaux éperons têtus,et les voici tantôt saillantet tantôt ferraillant,se lançant fiers dans la batailledes messieurs qu’on empaille...Peinture: Bronzino -

Péchés véniels

(Aux dames de bonne compagnie)

Les beaux garçons sifflent les filles:

c’est l’ordre naturel,

comme les queues du billard brillent

sur l’herbe du bordel.Ces dames sont très philosophes,

qui voient passer la vie;

laissons-les égrener les strophes

de la mélancolie.Ce sont les veilleuses attentives

des péchés délicieux

qui nous rendent les heures plus vives

au décri des fâcheux -

mais laissons ces bonnets de nuit,

et reprenons nos jeux... -

Coulant de source

Coulant de source

Ma première liberté prise

à l'insu de tous,

même de l'unique camarade de ruisseau du moment,

relie toujours

une source jamais vue

et le lac où tous plongeaient,

corps adorables

de l'idéale fantasmagorieà jamais sans âge.

Mais déjà j'étais l'enfant trop conscient,

l'adolescent des rêveries en lisière,

le compagnon errant des rivages.

Déjà!

Cela fait maintenant

le temps d'une vie.

Au ciel de cette nuit blanche

passe un avion silencieux.

(Cracovie, mars 2016) -

Au temps accordé

Pour que la douceur dure un peu,

pour que te soit moins dur

le temps venu de nos adieux,

dans un lointain murmure

tu en reviens à ces années

de toutes nos enfances

où nous venaient les premiers mots,

les premières souffrances,

et le rebond tout aussitôt

de nos impatiences...Tant d’images, de tendres visages.

dans les ondes profondes,

et l’oubli de nos âges.

Tout à nos souvenirs communs.

nous oublions le temps

où jeunes et vieux n’étaient qu’un...Alors à nos mains tu confies

les deux tiennes enfin... -

Un si crâne garçon

Il était parti pour la gloire:

il en avait rêvé

et ne pensait qu’à des victoires

en nouant ses lacets.Petit, il se voyait gérant

de tous les logiciels,

arraché de tous les néants,

aimé des dieux du ciel,

adulé par toutes les mères

et jalousé souvent

par les amants de ces mégères...Je suis unique, chantait-il

sous le soleil et sous l’averse,

et tous les dieux me bercent

comme le pharaon des îles.Mais un tram au coin de la rue

guettait notre prodige,

sur lequel son dévolu

fut jeté, et vertige ;

ce tramway prénommé Désir,

tout ferraillant de fer

l’écrase et le broie et le tire

jusques au Cimetière.Paul Léautaud: "C'est cela, la vie. On travaille, on fait des livres avec des tas de salutations à Pierre et à Paul. On attend la gloire, la fortune - et on claque en chemin".

-

Devant l'enfant qui dort

(Pour Timothy)

Elle a la tête à la renverse,

la Terre vue des étoiles;

on dirait un enfant qu’on berce

dans le nébuleux des voiles

d’un beau navire entre les lunes,

et le ciel a un goût de prune:

l’enfant le reconnaît -

cela lui rappelle le lait

qu’il boit les yeux fermés

quand la nuit devient une roue,

là-haut au ciel très doux

où tournoie le blanc des nacelles.L’enfant sait déjà bien des choses

à son premier sommeil

où Petite et Grande Ourse veillent

tandis que tout repose.Peinture: Vassily Kandinsky

-

Comme un rêve éveillé

J’étais perdu dans la savane,

mais à y resonger,

ce vieux relent de caravanes

m’est un rêve étranger.Je suis en seyant pyjama,

dans cet aéropage

de séducteurs en panamas,

qui me semblent hors d’âge.Tu es tout nu dans les bureaux

des juges en cravates

en train d’aligner des zéros

au nom du Psychopathe.Ils travailleront à la chaîne

de l’usine onirique

tant que nul autre enfant ne vienne

à eux des Amériques.Elle est parfois contrariée

par ton sourire errant

la nuit remuant ses marées,

et ton regard dément.Dans ce monde on ne rêve pas,

dit la Dame aux yeux mauves

qui te berce au creux de ses bras

de fée aux dents de fauve.Peinture: Robert Indermaur. PP. JLK

-

Au poète éperdu

(En mémoire de Crisinel)

À fleur d’eau j’entends murmurer

le soir, ici, tout seul,

sa voix comme voilée

par le temps lui faisant linceul -

sa voix désespérée.Entre seize et vingt ans,

nous nous étions cherchés, là-bas,

dans les déserts ardents

où l’amour ne se connaît pas.Ses mots remontent des grands fonds

de l’eau comme apaisée

au souvenir de son seul nom

de vieil enfant muet.