Carnets de JLK - Page 48

-

Respirer

On peut faire un livre avec ça,on peut faire un poèmeavec n'importe quoi.Faut juste avoir l'inspiration.Les forêts donnant sur la mer,ou les arêtes entre deux eaux,les grands cahiers bleus d'écoliers,les toits plats où l'on va fumerou les bardeaux anciensde bois rincé par la pluieaux parapets des cieux:un Russe cuité l'a peintcomme un chaos de quillesen sarabandes de maisons -telle étant l'inspiration.On respire, on aspireet le chant monte ou pasde la chair en joieou de l'esprit scabreux;de ce qu’on appelle l'âme,du sexe levé du frère âne;de la femme océane aux yeuxd’écumante braise -au poème, oh merveilleuxtout sera décelé dans l’aisede la nuit inspirée.(A La Désirade,ce 23 mai 2017.)

On peut faire un livre avec ça,on peut faire un poèmeavec n'importe quoi.Faut juste avoir l'inspiration.Les forêts donnant sur la mer,ou les arêtes entre deux eaux,les grands cahiers bleus d'écoliers,les toits plats où l'on va fumerou les bardeaux anciensde bois rincé par la pluieaux parapets des cieux:un Russe cuité l'a peintcomme un chaos de quillesen sarabandes de maisons -telle étant l'inspiration.On respire, on aspireet le chant monte ou pasde la chair en joieou de l'esprit scabreux;de ce qu’on appelle l'âme,du sexe levé du frère âne;de la femme océane aux yeuxd’écumante braise -au poème, oh merveilleuxtout sera décelé dans l’aisede la nuit inspirée.(A La Désirade,ce 23 mai 2017.) -

En cette ville la nuit

"Pourquoi nos désirs ? Pourquoi nos pensées dans la nuit ?Pourquoi la présence de certains hommes, de certaines femmes à mes côtésfait-elle se dilater le soleil dans mon sang ?"(Walt Whitman)Depuis la nuit du sangle remords de n'être pas dieume retient en ville ou je tuele temps.Aussi je me fais une fêted'ancien cueilleur d'amulettesde conspuer avec l'enfanttatoué de sangs mélangésla fierté des battantsqu'enivre l'élan de l'épieu.Votre ville est si fièrede son utilitépure de toute futilitéqu'elle en devient plus dureen nos cœurs assiégésque l'obsidienne des couteaux.Vous êtes les tenantsde l'activité verticale;aux axes effilésvous cumulez l'effetet les reflets des anglesexsangues et calculésdans les bureaux glacés;vous êtes les adroits,et ni le choix des armesni les états d'âmen'échappent à vos menéeset autres visions programmées.Votre empire est sans pitiéet la misère empile à vos piedsles hardes de la horde exclue,mais les affaires sont les affaires.La ville-monde au demeurantnous exalte et nous épate,oxymore de splendeur;Caïn le rebelle au grand air s'éclate,et le tendre Abel en sa lenteurmène sa peur où ça lui chante.(San Francisco, ce 23 avril 2017)

"Pourquoi nos désirs ? Pourquoi nos pensées dans la nuit ?Pourquoi la présence de certains hommes, de certaines femmes à mes côtésfait-elle se dilater le soleil dans mon sang ?"(Walt Whitman)Depuis la nuit du sangle remords de n'être pas dieume retient en ville ou je tuele temps.Aussi je me fais une fêted'ancien cueilleur d'amulettesde conspuer avec l'enfanttatoué de sangs mélangésla fierté des battantsqu'enivre l'élan de l'épieu.Votre ville est si fièrede son utilitépure de toute futilitéqu'elle en devient plus dureen nos cœurs assiégésque l'obsidienne des couteaux.Vous êtes les tenantsde l'activité verticale;aux axes effilésvous cumulez l'effetet les reflets des anglesexsangues et calculésdans les bureaux glacés;vous êtes les adroits,et ni le choix des armesni les états d'âmen'échappent à vos menéeset autres visions programmées.Votre empire est sans pitiéet la misère empile à vos piedsles hardes de la horde exclue,mais les affaires sont les affaires.La ville-monde au demeurantnous exalte et nous épate,oxymore de splendeur;Caïn le rebelle au grand air s'éclate,et le tendre Abel en sa lenteurmène sa peur où ça lui chante.(San Francisco, ce 23 avril 2017) -

Nocturne

Le piano dans la nuit

écoute cette voix

qui ne parle qu'à lui.

Celle qu'on ne voit pas

se tait les yeux fermés.

On ne sait pas ce qu'elle fait là.Les grands arbres muets

abritent sous d'autres cieux

les splendeurs de l'ivoire.

On ne saura jamais

d'où vient le chant du soir. -

La baraka

Aux innocents massacrésJ'étais innocent présumé,

ou peut-être pas, va savoir ?

J'étais un enfant de trois ans,

j'étais Un vieil Anglais

familier de la promenade;

nous, nous étions juste belles,

juste faites pour le bonheur,

et faut-il se méfier aussi

des jeunes filles en fleur ?

Et quelle peur auraient-ils eu

ce soir au bar des retraités

amateurs de karaoké ?

Nous, nous ne faisions que passer.

Ces trois-là étaient Japonais.

Pas mal de gens, aussi,

qui s'étaient dit CHARLIE

en janvier de l'autre année,

l'avaient oublié par la suite

en se pointant au Bataclan...Mais à présent on se sentait

tellement protégés:

le ciel virant de l'orangé

à l'indigo sur les palmiers;

nous regardions la mer

aux reflets étoilés;

dans ses bras tu t'étais sentie

délivrée des emmerdements;

un autre maudissait la vie

sans savoir pourquoi ni comment;

plusieurs millions plantés

devant l'écran de leur télé

étaient à regarder comment

le monde va ou ne va pas -

on ne sait pas, ça dépendra

peut-être de la baraka ?Voila ce que ce soir peut-être

ou peut-être pas, va savoir

ils se disaient tous dans le noir

et comme flottant hors du temps:

ah mais quel beau feu d'artifice

ce serait ce soir à Nice...

Lorsque a surgi le camion blanc.

(Ce matin du 15 juillet 2016) -

Revenant à la mer

"Si je crois encore à la mer / alors j'ai espoir en la terre"(Ingeborg Bachmann)Au retour de la merje la reconnais à l'instant,la patiente, insenséeamante de mille saillantsen lenteurs retombéesaux long couchers ardents.L'impassible égérie,et soudain la verte furie;la muette rêveuse,et tout à coup la volubileaux délires de salive -la cavale très indociledonnant des quatre fersdans le tumulte des années.Nous étions si glorieux,petit nageurs écervelés,et nous voici rendus au ventsans âge de la terre,avec elle tout apaisés...(Cap d’Agde, ce 10 septembre 2017)

"Si je crois encore à la mer / alors j'ai espoir en la terre"(Ingeborg Bachmann)Au retour de la merje la reconnais à l'instant,la patiente, insenséeamante de mille saillantsen lenteurs retombéesaux long couchers ardents.L'impassible égérie,et soudain la verte furie;la muette rêveuse,et tout à coup la volubileaux délires de salive -la cavale très indociledonnant des quatre fersdans le tumulte des années.Nous étions si glorieux,petit nageurs écervelés,et nous voici rendus au ventsans âge de la terre,avec elle tout apaisés...(Cap d’Agde, ce 10 septembre 2017) -

Ceux qui caftent

Celui qui rèvèle au journal Le Temps que lui aussi a été attouché mentalement par le présentateur vedette de la télé et qu’il en a conçu un vrai trauma / Celle qui a entendu dire que la prétendue épouse légitime du présentateur vedette non plus n’était pas clean au plan des fantasmes / Ceux qui se réjouissent de voir un Nom cloué au pilori du journal Le Temps dont chaque rédactrice et rédacteur a signé la charte de discrétion interne devant le notaire issu du quartier genevois des Tranchées de tradition calviniste et bancaire sûre / Celui qui a enquêté sur le prétendu prêtre supposé avoir eu des pensées impures en confessionnal et qui aurait eu l’intention de passer à l’acte avec le fils de la journaliste du Temps dont les préférences sexuelles restent protégées par la charte de discrétion de la rubrique Monde / Celle qui s’est fait mal voir de la rédaction de 24 heures au motif qu’elle a déposé plainte en justice contre le fameux chorégraphe dont le journal a flouté le nom – mais où va-t-on si la justice s’en mêle sans l’aval des rédactions ? / Ceux qui font assaut de vertu sous le masque de la justice médiatique sûre de ses sources protégées par le secret / Celle qui relaie les plaintes anonymes diffusées sur la Hotline du tabloïd numérique 20 Minutes en relation directe avec les réseaux sociaux et de possibles justiciers en 3 D / Ceux qui en appellent à de nouveaux tribunaux populaires virtuels qui devraient s’inspirer de la rectitude morale des Frères musulmans et autres télévangélistes aux aguets dans les collines de Hollywood /

Celui qui rèvèle au journal Le Temps que lui aussi a été attouché mentalement par le présentateur vedette de la télé et qu’il en a conçu un vrai trauma / Celle qui a entendu dire que la prétendue épouse légitime du présentateur vedette non plus n’était pas clean au plan des fantasmes / Ceux qui se réjouissent de voir un Nom cloué au pilori du journal Le Temps dont chaque rédactrice et rédacteur a signé la charte de discrétion interne devant le notaire issu du quartier genevois des Tranchées de tradition calviniste et bancaire sûre / Celui qui a enquêté sur le prétendu prêtre supposé avoir eu des pensées impures en confessionnal et qui aurait eu l’intention de passer à l’acte avec le fils de la journaliste du Temps dont les préférences sexuelles restent protégées par la charte de discrétion de la rubrique Monde / Celle qui s’est fait mal voir de la rédaction de 24 heures au motif qu’elle a déposé plainte en justice contre le fameux chorégraphe dont le journal a flouté le nom – mais où va-t-on si la justice s’en mêle sans l’aval des rédactions ? / Ceux qui font assaut de vertu sous le masque de la justice médiatique sûre de ses sources protégées par le secret / Celle qui relaie les plaintes anonymes diffusées sur la Hotline du tabloïd numérique 20 Minutes en relation directe avec les réseaux sociaux et de possibles justiciers en 3 D / Ceux qui en appellent à de nouveaux tribunaux populaires virtuels qui devraient s’inspirer de la rectitude morale des Frères musulmans et autres télévangélistes aux aguets dans les collines de Hollywood / Celui qui ne supporte pas les jeunes désoeuvrés du quartier des Blaireaux contre lesquels il envisage de lever une milice secondée par des chiens civils et quelques journalistes en mal de copie en ces temps viraux / Celle qui affirme qu’elle ne demande qu’à croire que tout ce qu’on dit sur le présentateur vedette de Radio-couloir est faux sauf à preuve du contraire vérifiée dans le journal Le Temps / Ceux qui estiment que Darius Pincebien le fameux présentateur de la météo à la télé doit se dénoncer lui-même sinon 24 Heures finira le job amorcé par Le Temps et 20 Minutes / Celui qui précise toujours que Michel Foucault avait la préférence sexuelle qu’on sait mais que ça n’enlève rien à son mérite académique au contraire / Celle qui téléphone à Madame Schneck pour se plaindre de ce qu’un peu d’huile de vidange de Monsieur Schirm a coulé sur l’allée du lotissement privé Les Campanules / Ceux qui ont entendu dire par la concierge bosniaque que les Croates du troisième auraient laissé le chien Bogumil dans leur trois-pièces avec des biscuits secs et de l’eau pendant les quinze jours qu’ils sont en Dalmatie / Celui qui compte les visiteurs que reçoit la nouvelle locataire de l’entresol qui a l’air de se prendre pour Arielle Dombasle avec ses longs ongles peints en violet foncé / Celle qui rapporte ponctuellement les faux bruits que le fondé de pouvoir Ledru lui révèle pour tester une fois de plus sa discrétion dans l’Entreprise / Ceux qui estiment qu’un Bon Chrétien se doit de révéler les manquements graves aux Dix Commandements des paroissiens censés honorer la communauté des Sœurs et Frères, et qu’il a le plein accord de l’imam Abdul en ce qui concerne les déviants de toutes tendances y compris littéraires et musicales, etc.

Celui qui ne supporte pas les jeunes désoeuvrés du quartier des Blaireaux contre lesquels il envisage de lever une milice secondée par des chiens civils et quelques journalistes en mal de copie en ces temps viraux / Celle qui affirme qu’elle ne demande qu’à croire que tout ce qu’on dit sur le présentateur vedette de Radio-couloir est faux sauf à preuve du contraire vérifiée dans le journal Le Temps / Ceux qui estiment que Darius Pincebien le fameux présentateur de la météo à la télé doit se dénoncer lui-même sinon 24 Heures finira le job amorcé par Le Temps et 20 Minutes / Celui qui précise toujours que Michel Foucault avait la préférence sexuelle qu’on sait mais que ça n’enlève rien à son mérite académique au contraire / Celle qui téléphone à Madame Schneck pour se plaindre de ce qu’un peu d’huile de vidange de Monsieur Schirm a coulé sur l’allée du lotissement privé Les Campanules / Ceux qui ont entendu dire par la concierge bosniaque que les Croates du troisième auraient laissé le chien Bogumil dans leur trois-pièces avec des biscuits secs et de l’eau pendant les quinze jours qu’ils sont en Dalmatie / Celui qui compte les visiteurs que reçoit la nouvelle locataire de l’entresol qui a l’air de se prendre pour Arielle Dombasle avec ses longs ongles peints en violet foncé / Celle qui rapporte ponctuellement les faux bruits que le fondé de pouvoir Ledru lui révèle pour tester une fois de plus sa discrétion dans l’Entreprise / Ceux qui estiment qu’un Bon Chrétien se doit de révéler les manquements graves aux Dix Commandements des paroissiens censés honorer la communauté des Sœurs et Frères, et qu’il a le plein accord de l’imam Abdul en ce qui concerne les déviants de toutes tendances y compris littéraires et musicales, etc. -

Tendres objets

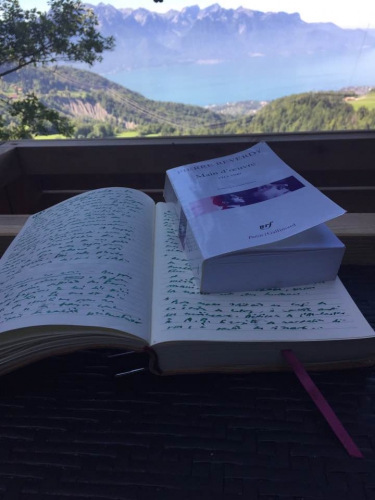

Nos livres font bon ménage.Je me rappelle que tes petits objetsm'ont accueilli sans grimacer:sans jamais ricanerà travers les années.Quand tu te maquillais,ce n'était pas que pour les autres.La Nature se fait bellece jour d’été indien.Bientôt nous roulerons vers la mer.Après toi je ne vois pas d'autre horizon.L'aire des Hirondelles est notre étape depuis des années.Bientôt il y aura plein d'enfants entre nous,dans le jardin marin.(La Désirade, ce 18 août 2017)

Nos livres font bon ménage.Je me rappelle que tes petits objetsm'ont accueilli sans grimacer:sans jamais ricanerà travers les années.Quand tu te maquillais,ce n'était pas que pour les autres.La Nature se fait bellece jour d’été indien.Bientôt nous roulerons vers la mer.Après toi je ne vois pas d'autre horizon.L'aire des Hirondelles est notre étape depuis des années.Bientôt il y aura plein d'enfants entre nous,dans le jardin marin.(La Désirade, ce 18 août 2017) -

Au jour reverdi

"Le dos du soir contre la porte" (P.R.)Il y a tout autourcomme une sorte de mur d’eau.Cela devient dur, dur,de durcir ainsi de la feuille.Le corps s’étiole au bout des branches,on voit du vide en hauten bas, je ne te dis que ça;on se débine, on se désole,on s’accroche aux rameaux..Et la chanson du ventsans se lasser nous enchante.(À La Désirade, en août 2017)

"Le dos du soir contre la porte" (P.R.)Il y a tout autourcomme une sorte de mur d’eau.Cela devient dur, dur,de durcir ainsi de la feuille.Le corps s’étiole au bout des branches,on voit du vide en hauten bas, je ne te dis que ça;on se débine, on se désole,on s’accroche aux rameaux..Et la chanson du ventsans se lasser nous enchante.(À La Désirade, en août 2017) -

Dérogations

J'aime beaucoup ton mauvais goût:ta façon tout à toide ne pas aimer l'opéra,ton penchant forestier,ta façon de rire aux éclatsen pleine réuniond'éminents dévots cultivés,ta façon naturellede visiter le Vaticanau dam des faux rebelles;ton rejet de Satandont le bon goût et les sourirest'ont toujours rebutée ;ta grâce aux capricieux desseins,ta façon tout à toide ne pas faire de cinéma,ton enfance restée:ce qu'ils n'ont pas pu te voler.Tu as choisi d'allerau bal masqué des rétameursen voilette de mariée;et moi tu me connais:j'y serai donc en footballeur.Peinture: Michael Sowa.

J'aime beaucoup ton mauvais goût:ta façon tout à toide ne pas aimer l'opéra,ton penchant forestier,ta façon de rire aux éclatsen pleine réuniond'éminents dévots cultivés,ta façon naturellede visiter le Vaticanau dam des faux rebelles;ton rejet de Satandont le bon goût et les sourirest'ont toujours rebutée ;ta grâce aux capricieux desseins,ta façon tout à toide ne pas faire de cinéma,ton enfance restée:ce qu'ils n'ont pas pu te voler.Tu as choisi d'allerau bal masqué des rétameursen voilette de mariée;et moi tu me connais:j'y serai donc en footballeur.Peinture: Michael Sowa. -

Au soir des lucioles

Au soir des luciolesJe m’en vais dans le ventvert et noir par delà les champs,comme on suit un chemind’eau claire entre les pierres.Tu es comme l’Indien,chaussée de sandales légères,et le chemin nous suit.Dans son cercueil de verre,l’horloge ne fait aucun bruit.Ce soir nous serons à la mer.

Au soir des luciolesJe m’en vais dans le ventvert et noir par delà les champs,comme on suit un chemind’eau claire entre les pierres.Tu es comme l’Indien,chaussée de sandales légères,et le chemin nous suit.Dans son cercueil de verre,l’horloge ne fait aucun bruit.Ce soir nous serons à la mer. -

Jeu de patience

Quand le temps est fini,nous continuons de veiller;les objets restés seulsse sentent un peu à l’abandon,mais qui peut en parler ?Nul ne l’a appris à l’enfant.Nul ne sait ce que dit la chaiseà la lampe allumée,dans la pièce d’en haut,où le silence paraît régner.L’enfant seul contreditce que tous ont l’air de penser:tous enterrés vivants,tous satisfaits d’on ne sait quoi,tous repus de néant,- aveuglés de leurs seuls regards.L’enfant seul fait tourner la tabletandis que nous veillons...Peinture: Chardin, L'enfant au toton.

Quand le temps est fini,nous continuons de veiller;les objets restés seulsse sentent un peu à l’abandon,mais qui peut en parler ?Nul ne l’a appris à l’enfant.Nul ne sait ce que dit la chaiseà la lampe allumée,dans la pièce d’en haut,où le silence paraît régner.L’enfant seul contreditce que tous ont l’air de penser:tous enterrés vivants,tous satisfaits d’on ne sait quoi,tous repus de néant,- aveuglés de leurs seuls regards.L’enfant seul fait tourner la tabletandis que nous veillons...Peinture: Chardin, L'enfant au toton. -

Que tout est là

Le poème est en question:telle est la question du poème.L'enfant perdu dans le métro,fugace apparition,ne sait pas qu'il est là chez lui;mais l'exploration,les rames et leur tonnerre,la divine terreur,le lointain tagadam d'un cœur au fond des bois,loin de leurs croix sous le ciel noirlui feront déclarer,sans une ombre de peur,que le poème est retrouvé.Ah oui, cela encore:Que le poème sait par cœurtout ce qu'il a chanté.(Peinture: Stéphane Zaech, Cosmos, Huile sur toile, 2013.)

Le poème est en question:telle est la question du poème.L'enfant perdu dans le métro,fugace apparition,ne sait pas qu'il est là chez lui;mais l'exploration,les rames et leur tonnerre,la divine terreur,le lointain tagadam d'un cœur au fond des bois,loin de leurs croix sous le ciel noirlui feront déclarer,sans une ombre de peur,que le poème est retrouvé.Ah oui, cela encore:Que le poème sait par cœurtout ce qu'il a chanté.(Peinture: Stéphane Zaech, Cosmos, Huile sur toile, 2013.) -

Au bord du ciel

On sort afin de prendre l’air.Le cosmos est tout près :il suffit de lever les yeux.Quatrième dimension:le temps se verra conjuguéà son corps défendant.De l’abîme inversés’étoilent les cosmogonies.Tu ne t’es pas vu naître,toi qui prétends tout expliquermais on t’a racontéle dais du ciel à neuf étages,le Seigneur à l’attiqueet les atomes inquiets -on parle de carnage...On chine dans le savoir,et par le ciel au ralentiles bolides vont clignotantdans la lumière noire.On croit voir l’infini,et nos atomes, nos étoilesajoutent au récitdu grand livre des vents.Le ciel n’est peut-être qu’un mot,mais en est-on capable ?(À La Désirade, une nuit de décembre 2017.)

On sort afin de prendre l’air.Le cosmos est tout près :il suffit de lever les yeux.Quatrième dimension:le temps se verra conjuguéà son corps défendant.De l’abîme inversés’étoilent les cosmogonies.Tu ne t’es pas vu naître,toi qui prétends tout expliquermais on t’a racontéle dais du ciel à neuf étages,le Seigneur à l’attiqueet les atomes inquiets -on parle de carnage...On chine dans le savoir,et par le ciel au ralentiles bolides vont clignotantdans la lumière noire.On croit voir l’infini,et nos atomes, nos étoilesajoutent au récitdu grand livre des vents.Le ciel n’est peut-être qu’un mot,mais en est-on capable ?(À La Désirade, une nuit de décembre 2017.) -

Immanence

(Sur une vision de Stéphane Zaech)Les choses en sont là:le poète en avait rêvé ,et tel est son constat:l'arbre du savoir est coupé.Ce qui se dit alorssera la question de nos jours,et le dire et comment,à l'exclusion de tout discoursautre que de saveurssonores et bariolées.Le vert serait sensation pureau dévalé des montssurgis des antans du tréfonds;et le rouge pointeraiten vive affirmation:me voici tout ardent,je suis la fleur en gratuité !Les choses en sont donc là,et nous voici les contemplercomme au premier matin.

(Sur une vision de Stéphane Zaech)Les choses en sont là:le poète en avait rêvé ,et tel est son constat:l'arbre du savoir est coupé.Ce qui se dit alorssera la question de nos jours,et le dire et comment,à l'exclusion de tout discoursautre que de saveurssonores et bariolées.Le vert serait sensation pureau dévalé des montssurgis des antans du tréfonds;et le rouge pointeraiten vive affirmation:me voici tout ardent,je suis la fleur en gratuité !Les choses en sont donc là,et nous voici les contemplercomme au premier matin. -

Poisson-lune

Pour L.J'ai peint le ciel toute la nuit :c'était comme ungrand poisson douxcouleur d'ambre et de prune,en suspens au-dessus des lunes,et la ville au-dessous ;et toi tu y étais Ondinecomme un oiseau dans la nue.Ah mais comme tu ondulais !ah mais comme on y était biendans notre ciel sur les toits peintsà l'aquarelle on le devinepar le temps suspendu !Nous ne parlions de rienque de toi et de moiet de moi et de toi ;et la lumière te venait de là,et j'irradiais à travers nous.Nos voix se répondaientdans le silence de l’eau nue -Dieu même n’en revenait pas !Toute la nuit toute la nuitce fut notre première fois...(Peinture. Vassily Kandinksy)

Pour L.J'ai peint le ciel toute la nuit :c'était comme ungrand poisson douxcouleur d'ambre et de prune,en suspens au-dessus des lunes,et la ville au-dessous ;et toi tu y étais Ondinecomme un oiseau dans la nue.Ah mais comme tu ondulais !ah mais comme on y était biendans notre ciel sur les toits peintsà l'aquarelle on le devinepar le temps suspendu !Nous ne parlions de rienque de toi et de moiet de moi et de toi ;et la lumière te venait de là,et j'irradiais à travers nous.Nos voix se répondaientdans le silence de l’eau nue -Dieu même n’en revenait pas !Toute la nuit toute la nuitce fut notre première fois...(Peinture. Vassily Kandinksy) -

Tombe de la voix

Où est ton frère ? demande la voixque recouvre le fracas des chasseurs.Tout est sous contrôle dans le quartier:le bleu de la piscine est réservéà ceux qui ont les moyens de payerles taxes du maintien des conteneurs.On n'entend que ce qu'on voit dans le bleu,il y a des couloirs dans l'eau des cieux;le ciel est parfait dans son rôle de leurre.Une voix ordonne l'entretien des gazons.Sur une allée planque une limodont on ne sait qui est le proprio;et ma voix se tait sous la poussière.Qui donc a laissé là cette batte ?Sous le bleu ces traces de sang caillédérogent à l'ordre de ma voix.Ton frère cueillait là-bas des avocats,ton job est de diriger les chasseurs:tous les soirs dans l’absolu limpidetu décoches tes flèches de tueur.Le macadam retentit à jamaisdu terrible fracas des dieux barbarescouvrant ma voix à jamais solitaire.Et ton frère qu'est-il donc devenudepuis que l'ordre t'a été donnépar ta voix seule de le massacrer ?(San Diego, ce 4 mai 2017, devant une vieille limousine).

Où est ton frère ? demande la voixque recouvre le fracas des chasseurs.Tout est sous contrôle dans le quartier:le bleu de la piscine est réservéà ceux qui ont les moyens de payerles taxes du maintien des conteneurs.On n'entend que ce qu'on voit dans le bleu,il y a des couloirs dans l'eau des cieux;le ciel est parfait dans son rôle de leurre.Une voix ordonne l'entretien des gazons.Sur une allée planque une limodont on ne sait qui est le proprio;et ma voix se tait sous la poussière.Qui donc a laissé là cette batte ?Sous le bleu ces traces de sang caillédérogent à l'ordre de ma voix.Ton frère cueillait là-bas des avocats,ton job est de diriger les chasseurs:tous les soirs dans l’absolu limpidetu décoches tes flèches de tueur.Le macadam retentit à jamaisdu terrible fracas des dieux barbarescouvrant ma voix à jamais solitaire.Et ton frère qu'est-il donc devenudepuis que l'ordre t'a été donnépar ta voix seule de le massacrer ?(San Diego, ce 4 mai 2017, devant une vieille limousine). -

Ceux qu'un rien agite

Celui qui fait du surplace à cent à l’heure / Celle qui a une démarche de plan de carrière et qu’on appelle la tueuse pour sa seule façon de se tenir debout en conférence / Ceux qui s’évaluent tous les matins par rapport aux cotations et injonctions de la Hotline / Celui qui exige une couleur typée Rothko dans l’Espace Méditation de son bureau donnant sur une part de ciel restée négociable / Celle qui revit en se branchant sur le site boursier / Ceux qui opèrent une joint-venture virtuelle entre l’avoir à investir et le savoir bouddhique / Celui qui se veut le super-héros de l’érotique ondulatoire et corpusculaire / Celle dont on dit qu’elle a des couilles dans le mental / Ceux qui ont du métal dans la voix et le cœur sous contrôle bio / Celui qui va droit dans le mur en se fiant au saut quantique / Celle qui cite Prigogine quand elle se sent prise de court / Ceux que l’agitation de leurs jeunes chats inquiète en fin de journée / Celui qui plante sa canne d’aveugle dans le nid de vipère juste pour voir / Celle qui compte sur son expérience de comptable pour équilibrer son bilan méditation-détente / Ceux qui font du Jeff Koons dans leurs ateliers créatifs de la banlieue de Sofia / Celui qui a modélisé le rythme à l’américaine de la série bulgare Undercover sur fond de friches industrielles post-communistes / Celle qui supervise les quotas LGBT des nouveaux castings de séries open-minded / Ceux qui vont de séances en séances au risque de se crasher dans leurs hélicos mentaux / Celui qui rappelle volontiers qu’il est né dans une favella et qu’il n’a donc pas de leçon à recevoir en matière de gestion du matériel humain latino en phase de renvoi / Celle qui a tout appris sur le tas et s’en repent sur le tard / Ceux qui ont un organigramme pour la cogestion des émotions de groupe / Celui qui a externalisé ses produits de structure à traçabilité douteuse / Celle qui revend le moulage de la queue de Jeff Koons à une vieille milliardaire en mal de rêverie néo-romantique / Ceux qui affirment que tout est pourri en se resservant un mojito de consolation dans leur bain moussant, etc.

-

Pas un jour sans une liste

C'est en somme une ritournelle. Comme une litanie. Une espèce de murmure infini venu de Dieu sait où. Une parole relevant à la fois de l'oraison profane et de l'invective.

L'origine en est simultanément intime et mondiale. La vision se veut panoptique: le Panopticon étant ce lieu précis de la prison d'où le gardien de service voit tous les prisonniers d'un seul regard. La métaphore explose au plein air, mais l'illusion d'une vision globale reste féconde. Il y aurait aussi là de la boule de bal aux mille reflets et du kaléidoscope à mouvement aléatoire et continu de mobile flottant.

L'attention, flottante elle aussi, de celui qui rédige ces listes, est également requise de la part du lecteur. Rien qui ne soit là-dedans de seulement personnel et moins encore de vaguement général. Tout souci d'identification et toute conclusion morale prématurée s'exposent au déni par un jeu où l'improvisation fantaisiste commande et précède, en tout cas, les doctrines ou les slogans de toute secte. Le délire y est cependant contrôlé, même si le mot d'esprit, la vanne, le quolibet voire le horion restent autorisés au dam de l'esprit de faux sérieux. Le vrai sérieux sourit et bataille sur son cheval de vocables, avec l'humour pour badine.

Ces listes sont en effet une arme de guerre, comme l'a relevé François Bon, entre exorcisme et compulsion. Guerre à l'assertion, par la multiplication des approximations, en évitant le vaseux actuel du tout et n'importe quoi. Guerre à l'unique certitude, par l'accueil jovial des vérités contradictoires, sous le signe de la radieuse complexité du réel.

Ces listes reflètent enfin des états d'âme, et c'est en fonction de ceux-ci, couleurs et tonalités, colère ou douceur, qu'elles ont été classées en sept sections peu systématiques.

Voici donc les Matinales et les Toniques, les Eruptives et les Indulgentes, les Voyageuses, les Délirantes et les Songeuses.

Tel étant le Labyrinthe. Tel l'Océan. Telle la Chambre aux miroirs. -

Physique de la grâce

Quand je suis nuageux,je flotte dans l'agréable espacesans angles aigus rapacesni autres obtus calculs d'essieux.Mon sentiment porteurassocie les deux infinis,récusant tout défides simulacres de chercheurs.L'aventure n'est ni sphèreni cadastre de l'inconnu:on la veut ingénuepassante, à démarche légère...Peinture: Vassily Kandinsky. -

Nager sans le savoir

La chose est dure à dire:le poète ne dira vraique s'il est rude à cuireet s'il se tient au frais.Traverser le fleuve chinoissans s'accrocher aux jonques,à l'écoute des conques,relève du seul exploit.Or tel est le poèmeque nulle page ordinairerésolvant le problèmen'a jamais su refaire.Le poème ne se refait pas !Allez le répéter,mais ne le faites pas:nulle cigale n'a de clef.(Ce que Mandelstam dit de Dante,Proust l’a dit et redit.)(Ce jeudi 31 août 2017, sous une pluie battante)(Peinture: Alex Katz)

La chose est dure à dire:le poète ne dira vraique s'il est rude à cuireet s'il se tient au frais.Traverser le fleuve chinoissans s'accrocher aux jonques,à l'écoute des conques,relève du seul exploit.Or tel est le poèmeque nulle page ordinairerésolvant le problèmen'a jamais su refaire.Le poème ne se refait pas !Allez le répéter,mais ne le faites pas:nulle cigale n'a de clef.(Ce que Mandelstam dit de Dante,Proust l’a dit et redit.)(Ce jeudi 31 août 2017, sous une pluie battante)(Peinture: Alex Katz) -

Que tout est là

Le poème est en question:telle est la question du poème.L'enfant perdu dans le métro,fugace apparition,ne sait pas qu'il est là chez lui;mais l'exploration,les rames et leur tonnerre,la divine terreur,le lointain tagadam d'un cœur au fond des bois,loin de leurs croix sous le ciel noirlui feront déclarer,sans une ombre de peur,que le poème est retrouvé.Ah oui, cela encore:que le poème sait par cœurtout ce qu'il a chanté.Peinture: Stéphane Zaech.

Le poème est en question:telle est la question du poème.L'enfant perdu dans le métro,fugace apparition,ne sait pas qu'il est là chez lui;mais l'exploration,les rames et leur tonnerre,la divine terreur,le lointain tagadam d'un cœur au fond des bois,loin de leurs croix sous le ciel noirlui feront déclarer,sans une ombre de peur,que le poème est retrouvé.Ah oui, cela encore:que le poème sait par cœurtout ce qu'il a chanté.Peinture: Stéphane Zaech. -

Réminiscence

Je me souviens d’avant la vie:ce grand lac indolent;comme tout était tranquille alorsparmi les ombres bleues:on n’entendait que des rumeursde ce qui n’était pasou peut-être à venir -c’était en somme égal.Mais à venir c’est la prunellequi verse alors soudainson poison lucide en nous tous;on n’est plus seul hélas,on n’est plus à se prélasserdans le doux incertainde la songeuse éternité...

Je me souviens d’avant la vie:ce grand lac indolent;comme tout était tranquille alorsparmi les ombres bleues:on n’entendait que des rumeursde ce qui n’était pasou peut-être à venir -c’était en somme égal.Mais à venir c’est la prunellequi verse alors soudainson poison lucide en nous tous;on n’est plus seul hélas,on n’est plus à se prélasserdans le doux incertainde la songeuse éternité... -

Rivage du soir

Quand Homère n’y verra plus rien,compagnon de ma nuitqui m’a conduit sur les cheminset le bitume exquisde la grande cité d’été;sachant mieux que moi où allersans jamais hésiter...Quand nous n’aurons plus d’yeux pour voirmon ombre dans le noir,nous resterons là sans parler.Mais ni le soleil ni la guerrene s’oublieront jamais:Homère me fera croirequ’il continue de lire en moiet moi je me tairaidans les murmures du tendre soir.(L'effroi de la nuit. Gouache JLK, ce 2 IX 2018)

Quand Homère n’y verra plus rien,compagnon de ma nuitqui m’a conduit sur les cheminset le bitume exquisde la grande cité d’été;sachant mieux que moi où allersans jamais hésiter...Quand nous n’aurons plus d’yeux pour voirmon ombre dans le noir,nous resterons là sans parler.Mais ni le soleil ni la guerrene s’oublieront jamais:Homère me fera croirequ’il continue de lire en moiet moi je me tairaidans les murmures du tendre soir.(L'effroi de la nuit. Gouache JLK, ce 2 IX 2018) -

Déraison

Rien ne t’oblige à rien du tout:tu as le choix des armes,mais si tu en crois les frelons,les larmes coulerontde ce rien qui te rendra fou.Ta vocation est au trépas,te murmurent les loups:tous y sont disposés,mais si tu en crois les canons,nul ne revient du frontde ce néant qui les rend fous.Rien non plus ne t’oblige à tout:tu a le choix des larmes,et si tu en crois les melons,les armes se tairontquand parlera le dieu tatou...Image JLK: l'oiseau de Capitola.

Rien ne t’oblige à rien du tout:tu as le choix des armes,mais si tu en crois les frelons,les larmes coulerontde ce rien qui te rendra fou.Ta vocation est au trépas,te murmurent les loups:tous y sont disposés,mais si tu en crois les canons,nul ne revient du frontde ce néant qui les rend fous.Rien non plus ne t’oblige à tout:tu a le choix des larmes,et si tu en crois les melons,les armes se tairontquand parlera le dieu tatou...Image JLK: l'oiseau de Capitola. -

Avant l'aube

Avant l'aube

Avant l’aube point la vision

de cet œil noir scrutant

dans l’entonnoir de tendre chair,

au tréfonds de l’instant...

Tu y vois comme en un miroir

les reflets des années

s’effacer dans le jour sans ombre

des allées cavalières...

La mémoire serait

un ciboire plus qu’une coupe amère,

mais avant l’aube tu ne sais

voir clair que dans le noir...

-

Facétie

Pour L.Je ne suis rien qu’un cancre las,fatigué de la vie,mais j’aime assez le chocolatet tes douces lubies.Le bleu me sied dans l’hélicodont les pâles remuenttout là-haut sous ton chapiteaud’acrobate menue.Le temps de passer par ici,devenu ta saison;et ta grâce sans vains chichis,ta peau douce au visonm’ont donné le goût d’être là...Peinture: Gilles Ghez.

Pour L.Je ne suis rien qu’un cancre las,fatigué de la vie,mais j’aime assez le chocolatet tes douces lubies.Le bleu me sied dans l’hélicodont les pâles remuenttout là-haut sous ton chapiteaud’acrobate menue.Le temps de passer par ici,devenu ta saison;et ta grâce sans vains chichis,ta peau douce au visonm’ont donné le goût d’être là...Peinture: Gilles Ghez. -

Chambres d'écho

En mémoire de Constantin Cavafy.

Sous les arbres, déjà,

du quai de la nuit de mai,

les corps à l'odeur de poisson,

les mains cherchant les noms

des visages absents ;

les corps à l'abandon

déjà faisaient entendre

ces murmures dont les chambres

se souviennent longtemps après.Le lift est une antiquité,

mais en bois précieux,

et ses poulies sont huilées

comme les corps très souples

des guerriers de l'amour.Les chambres ont tout enregistré ;

la salle d'eau sur le palier

les accueillait dans sa buée,

toute bleue et ses tuyaux

crachaient une eau rouillée.Mais ces corps de guerriers

ignoraient le remords :

le soleil de la chair

seul irradiait les chambres;

le soleil et la mort.

(Thessalonique, Hôtel Tourist, 1993) -

Fantaisie du bel été

Pour Sergio Belluz

Mon manège est un galopant,

mais il aime aussi la lenteur,

les antilopes et les cravates,

et la couleur de l'héliotrope.

Avant de lire je chevauchais

les tigres de l'épidiascope,

et le rire inquiet des muets

m'a fait danser le menuet.

A dix ans l'âge de raison

m'a vu philosopher tout bas,

avant d'emboucher le tuba

des marines explorations.

Ah que le monde est bas !

Ah que le monde est haut !

Ah comme il était beau,

le son du pianola ! -

Fugitifs

(Sur un vision de Czapski)Ils n'ont fait que passer:on les entend marcher en l'air.À travers les déserts,cela ne laisse pas de trace,mais les dieux impatientsont un faible pour les violents,et l'espèce est en guerre.Sus au tempsils n'ont fait qu'arracheraux cadrans les ombres solairespour piétiner à crules beaux jardins de tous les vœux;et brûlant toute terreinsoumise à leurs seuls dieux,ils n'ont fait que défaire...Mais les enfants de la clairièredans les bars des beaux soirsdes printemps de l'été indien,sur les lacs et les patinoiressavent qu'ils ne savent rienet vont se répétant:nous prenons tout le tempsde nous dire que nous passerons.(Cap d’Agde, ce 11 septembre 2017)

(Sur un vision de Czapski)Ils n'ont fait que passer:on les entend marcher en l'air.À travers les déserts,cela ne laisse pas de trace,mais les dieux impatientsont un faible pour les violents,et l'espèce est en guerre.Sus au tempsils n'ont fait qu'arracheraux cadrans les ombres solairespour piétiner à crules beaux jardins de tous les vœux;et brûlant toute terreinsoumise à leurs seuls dieux,ils n'ont fait que défaire...Mais les enfants de la clairièredans les bars des beaux soirsdes printemps de l'été indien,sur les lacs et les patinoiressavent qu'ils ne savent rienet vont se répétant:nous prenons tout le tempsde nous dire que nous passerons.(Cap d’Agde, ce 11 septembre 2017) -

À l'écart

Ce lieu tranquille est un repli,

loin d’eux.

Mais l’écart est autre.

Tu es un autre

je.

Ma distance est d’amitié

libre.

Heureux ceux qui ont une cabane dans les arbres.

Non pas au-dessus,

mais à côté.

Sereine intranquillité.

Keep in touch.

J’ai été touché de vous rencontrer.

Rappelons-nous.