L'ANIMAL. - J'ai pas mal hésité avant de me décider, mais ça y est: le rendez-vous est pris avec Philippe Sollers, que je rencontrerai le 29 janvier prochain dans son bureau de Gallimard. J'en tremblote un peu d'avance en pensant à tout le mal que j'ai parfois écrit à propos de certains de ses livres, le traitant de frimeur et de faiseur, mais je l'ai mieux traité ces dernières années, avec la même complète sincérité, et de toute façon ma curiosité est la plus forte: je veux rencontrer cet animal.

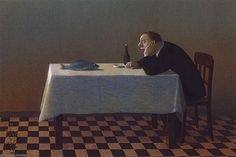

Je m'attends plus ou moins à ce que qu'il me snobe, m'oppose sa morgue supérieure ou me traite en utilité provinciale, comme la plupart de ses pairs parisiens, mais je n'exclus pas un accueil plus amène - à vrai dire je ne connais de lui que le pire qu'on en a dit, mais j'en garde aussi une image tout à fait autre que m'en a donné Benoît Chantre, avec lequel il a composé les entretiens de La Divine Comédie, qui m'a raconté comment Sollers arrivait à leurs réunions, très amical et sérieux, et comment il disposait autour de lui, s'étant assis par terre, les nombreux carnets de notes qu'il avait remplis à la lecture de la Commedia de Dante. Or cette image de junger Bursche studieux m'a touché. Je ne sais rien de plus beau que l'enfant au travail, attentif et fervent. Ainsi, tout à l'opposé du poseur médiatique à fume-cibiche, c'est cet animal-là que j'ai voulu rencontrer.

(À La Désirade,ce 20 janvier 2010)

MORAND. – C’était au beau milieu de Vevey, sur le balcon théâtral du Château de L’Aile, à main droite de la place pavée s’ouvrant sur le lac, c’était l’été, le matin assez tôt, et le vieil homme en culotte (je ne dirai pas short, car c’était réellement de culotte qu'il s'agissait, plutôt anglaise, genre sportsman) pratiquait sa culture physique à torse nu, c’était en 1974, donc l’athlète allait sur ses 86 ans, la flexion ralentie, presque allusive, mais non moins précise, exacte, légère comme le style de l’écrivain que Philippe Sollers, dans son Discours parfait, place au troisième rang du championnat de littérature du XXe siècle français, après Proust et Céline.

MORAND. – C’était au beau milieu de Vevey, sur le balcon théâtral du Château de L’Aile, à main droite de la place pavée s’ouvrant sur le lac, c’était l’été, le matin assez tôt, et le vieil homme en culotte (je ne dirai pas short, car c’était réellement de culotte qu'il s'agissait, plutôt anglaise, genre sportsman) pratiquait sa culture physique à torse nu, c’était en 1974, donc l’athlète allait sur ses 86 ans, la flexion ralentie, presque allusive, mais non moins précise, exacte, légère comme le style de l’écrivain que Philippe Sollers, dans son Discours parfait, place au troisième rang du championnat de littérature du XXe siècle français, après Proust et Céline.

Or lisant ce que dit Sollers du corps de Paul Morand, et me rappelant celui-ci à l'exercice, m'est revenu le souvenir d'une soirée passée en sa compagnie à la fin des années 70, autour d’une poularde demi-deuil, chez l’iconographe René Creux, avec quelques amis, dans la plus grande simplicité. Jamais on aurait dit, en effet, que cet octogénaire à mocassins souples avait fréquenté le Gotha des lettres et du monde parisien et mondial, tourné la tête au cher Marcel et à mille femmes avant de trôner (de loin) à l’Académie. J’étais, pour ma part, aussi terriblement impressionné que lorsque j’ai rencontré Pierre Jean Jouve, à la même époque, tant le choc de la lecture d’Hécate et ses chiens, dont parle évidemment Sollers, me restait présente – mais qu’en dire à l’auteur sans paraître plouc ? et d’ailleurs la conversation n’effleura même pas ses livres, à l'exception de Monsieur Dumoulin à l'Isle de la Grenade qu'il venait de publier avec notre hôte, où il est question d’un peintre-baroudeur veveysan dont on peut toujours voir les batailles navales au musée historique du coin et que le vieux dandy boucanier fait revivre à sa fringante façon...

Celui qui se déride à chaque fois que tu lui souris juste parce que ses rides te rappellent que vous avez le même âge / Celle qui t’en veut de ne pas à en vouloir à ceux qu’elle sait t’en vouloir à ton insu de plein gré / Ceux qui s’égarent dans les pensées de la centenaire sous l’effet de leur Alzheimer, etc.

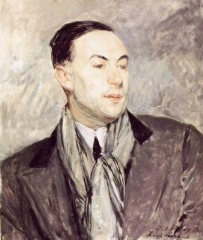

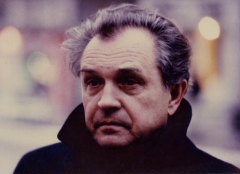

UNE HEURE AVEC SOLLERS. - Ma rencontre de cet après-midi avec Philippe Sollers s'est passée le mieux possible, selon les normes et formats civils. Je me suis pointé chez Gallimard à trois heures, il m'a reçu sans me faire attendre dans son bureau plein de livres et de piles de papiers plutôt bien ordonnées. Il m'a enjoint de "jeter ma pelure n'importe où" et de m'installer sur un canapé gardé par la Berthe Morisod en noir de Manet. Lui s'est installé à sa table de travail proche de la fenêtre qu'on voit sur diverses photos. Sa ressemblance avec ses derniers portraits m'a également frappé, avec son air moins moine de cour qu'à cinquante ou soixante ans. Tout aussitôt m'ont saisi la solidité de ses attaches et sa présence immédiatement péremptoire et autoritaire, s’affinant selon le sujet. Avant de l’interroger sur Discours parfait, je lui ai proposé une dizaine de mots et de noms sur lesquels improviser (Amateur, Apprendre, Intimité, Jardin, Adversaire, Tragique, Pensée, Année Zéro, Marthe et Clara, quelques autres - ce genre de thèmes tirés de ses livres) et j’ai vu son visage irradier quand je lui ai proposé JARDIN !

UNE HEURE AVEC SOLLERS. - Ma rencontre de cet après-midi avec Philippe Sollers s'est passée le mieux possible, selon les normes et formats civils. Je me suis pointé chez Gallimard à trois heures, il m'a reçu sans me faire attendre dans son bureau plein de livres et de piles de papiers plutôt bien ordonnées. Il m'a enjoint de "jeter ma pelure n'importe où" et de m'installer sur un canapé gardé par la Berthe Morisod en noir de Manet. Lui s'est installé à sa table de travail proche de la fenêtre qu'on voit sur diverses photos. Sa ressemblance avec ses derniers portraits m'a également frappé, avec son air moins moine de cour qu'à cinquante ou soixante ans. Tout aussitôt m'ont saisi la solidité de ses attaches et sa présence immédiatement péremptoire et autoritaire, s’affinant selon le sujet. Avant de l’interroger sur Discours parfait, je lui ai proposé une dizaine de mots et de noms sur lesquels improviser (Amateur, Apprendre, Intimité, Jardin, Adversaire, Tragique, Pensée, Année Zéro, Marthe et Clara, quelques autres - ce genre de thèmes tirés de ses livres) et j’ai vu son visage irradier quand je lui ai proposé JARDIN !

Pendant qu'il improvisait, concentré, précieux, précis, j’ai bien regardé son visage, j’ai bien regardé le livre d’images de son bureau. J’ai bien regardé ses yeux aux reflets moirés et son regard et ses traits mobiles. J'ai été frappé par sa masse et ce qu’on pourrait dire sa tonne, et j’ai pensé au titre de Condottiere, genre prince lettré mais en pull de cachemire et plutôt bon compère. Comme je lui avais apporté, avec mes derniers papiers de 24 Heures, plusieurs exemplaires du Passe-Muraille dont nous espérions lui réserver la prochaine ouverture, il a remarqué qu'il connaissait cette revue et lui trouvait une belle qualité, avant de me faire avouer que nous n'étions que quelques-uns à la réaliser et qu'elle touchait peu de gens, ce qu'il trouvait très bien, vraiment très bien. Et lui de me confier comme un secret qu'il dirigeait lui aussi une petite revue depuis une vingtaine d'années, qui touchait également peu de gens, ce qu'il trouvait là encore vraiment très, très bien. Je me suis demandé s'il ne se foutait pas de moi en parlant ainsi de L'Infini, mais non: il me parlait très, très sérieusement...

DIXIT SOLLERS. - De la suite de pointes que Philippe Sollers a ciselées, à l'oral, à partir des mots que je lui proposai, j'ai constaté que je n'aurais pas un mot à en modifier ensuite à l'écrit:

AMATEUR. - Il y a dans amateur le mot aimer qui renvoie à quelque chose de très profond et contraire à l’acception courante péjorative, opposée à professionnel, mot affreux. Quand Bach écrit que ce qu’il livre, là, est écrit « pour les amateurs », cela veut dire qu’il s’adresse à des gens qui sont capables d’entrer avec amour dans la musique et dans l’art en général. Il faudrait retrouver cette complicité ancienne - quand il y avait de vrais amateurs. Cela peut paraître élitiste, mais non, car il s’agit d’amour, et les gens qui aiment sont tout à fait rares.

APPRENDRE. - C’est une curiosité presque innée que j’oppose à ce que j’ai constaté en consultant des manuels scolaires dont je suis sorti épouvanté. De fait on ne peut rien apprendre dans l’école telle qu’elle fonctionne aujourd’hui. Apprendre ne se passe pas à l’école ni à l’université. Cela se passe par une curiosité innée qui fait qu’on va vers ce qu’on aime le mieux. J’ai beaucoup appris, dans la vie, de personnes singulières.

INTIMITE.- C’est là où règne le secret, dans la tendresse. L’intimité est très en danger aujourd’hui puisque : spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, spectacle. Je crois qu’avoir une vraie intimité est absolument essentiel.

JARDIN.- J’ai vécu, de façon enchantée, dans une enfance avec grand jardin, à Bordeaux, et c’est pour toujours. La première partie de Discours parfait, ce livre dans le livre intitulé Fleurs et comptant beaucoup pour moi rappelle que, si les civilisations disparaissent, les fleurs, elles, sont toujours là. Ce que Joyce dit en français dans un passage de Finnegans Wake : « Catastrophes, massacres, les fleurs reviennent… » Donc le jardin est donc quelque chose d’absolument fondamental pour moi, alors que presque plus personne ne voit ce que c’est qu’un arbre ou ce que c’est qu’une fleur, ce que c’est que l’herbe, ce que c’est que la nature - pas du tout au sens écologique mais au sens plus large du surgissement de cette merveille. Enfin le jardin, c’est l’Eden, c’est Dante, c’est le paradis terrestre - le Jardin dont la Chute nous a privés.

JARDIN.- J’ai vécu, de façon enchantée, dans une enfance avec grand jardin, à Bordeaux, et c’est pour toujours. La première partie de Discours parfait, ce livre dans le livre intitulé Fleurs et comptant beaucoup pour moi rappelle que, si les civilisations disparaissent, les fleurs, elles, sont toujours là. Ce que Joyce dit en français dans un passage de Finnegans Wake : « Catastrophes, massacres, les fleurs reviennent… » Donc le jardin est donc quelque chose d’absolument fondamental pour moi, alors que presque plus personne ne voit ce que c’est qu’un arbre ou ce que c’est qu’une fleur, ce que c’est que l’herbe, ce que c’est que la nature - pas du tout au sens écologique mais au sens plus large du surgissement de cette merveille. Enfin le jardin, c’est l’Eden, c’est Dante, c’est le paradis terrestre - le Jardin dont la Chute nous a privés.

PROUST. - Il faut beaucoup insister sur le mot : retrouvé. Qu’est-ce que Proust fait, dans les dernières années de sa vie, pressé par la guerre de 1914-1918 qui, d’une certaine manière, change complètement le temps. Il faut remarquer à quel point Proust s’est alors intéressé à la guerre. Il faut se rappeler en outre que chez Proust et Céline, nous avons deux écrivains qui ont été confrontés à deux guerres mondiales. Le temps chez Proust est un temps tout à fait nouveau. Il était fatal que, dans un premier temps, Gide n’ait rien compris à ce que voulait faire Proust. Pour ce qui me concerne, c’est une découverte fondamentale, dont je rends compte dans Les Voyageurs du temps.

FERDINE.- À la parole Au commencement était le Verbe il faudrait substituer : au commencement était l’action, au commencement était le mouvement, mais le défi de Céline est bel et bien relevé par rapport au verbe, et au verbe pris au sens biblique. Cela l’a entraîné dans des dérives peu reluisantes marquées par le rythme. Pour Céline, tout langage qui n’est pas chargé par le rythme est mort. Ainsi pense-t-il que les autres écrivains pratiquent une langue morte. Céline a tenté, et y a réussi je crois, de s’inscrire dans la langue vivante. Quand il parle de la langue française comme d’une langue royale, et foutu baragouin tout autour, ça a l’air du nationalisme mais en fait pas du tout, il dit : royal, la nation n’y a rien à voir : c’est une souveraineté que le français possède en lui-même, il serait d’ailleurs temps que les Français se le rappellent.

FERDINE.- À la parole Au commencement était le Verbe il faudrait substituer : au commencement était l’action, au commencement était le mouvement, mais le défi de Céline est bel et bien relevé par rapport au verbe, et au verbe pris au sens biblique. Cela l’a entraîné dans des dérives peu reluisantes marquées par le rythme. Pour Céline, tout langage qui n’est pas chargé par le rythme est mort. Ainsi pense-t-il que les autres écrivains pratiquent une langue morte. Céline a tenté, et y a réussi je crois, de s’inscrire dans la langue vivante. Quand il parle de la langue française comme d’une langue royale, et foutu baragouin tout autour, ça a l’air du nationalisme mais en fait pas du tout, il dit : royal, la nation n’y a rien à voir : c’est une souveraineté que le français possède en lui-même, il serait d’ailleurs temps que les Français se le rappellent.

MORAND. - J’ai voulu insister sur un aspect méconnu, qui fait l’objet d’une jalousie particulière et d’un ressentiment formidable, et c’est le corps des écrivains. Je ne parle pas d’un corps spécialement beau, mais de la façon dont un corps fonctionne quand on est un écrivain. Chez Morand c’est intéressant, parce qu’il avait en somme le suffrage à vue. Mais ça peut être aussi bien Beckett ou Sartre. Sartre n’était pas séduisant, mais j’ai été avec lui genou contre genou et après une heure on était absolument sous le charme du fait de la puissance de sa parole. En ce qui concerne Morand, je crois que le refus qu’il inspirait ne tenait pas qu’à ses opinions, mais à un rejet physiologique, comme Fouquet était l’objet d’une jalousie physique de la part de Louis XIV.

MORAND. - J’ai voulu insister sur un aspect méconnu, qui fait l’objet d’une jalousie particulière et d’un ressentiment formidable, et c’est le corps des écrivains. Je ne parle pas d’un corps spécialement beau, mais de la façon dont un corps fonctionne quand on est un écrivain. Chez Morand c’est intéressant, parce qu’il avait en somme le suffrage à vue. Mais ça peut être aussi bien Beckett ou Sartre. Sartre n’était pas séduisant, mais j’ai été avec lui genou contre genou et après une heure on était absolument sous le charme du fait de la puissance de sa parole. En ce qui concerne Morand, je crois que le refus qu’il inspirait ne tenait pas qu’à ses opinions, mais à un rejet physiologique, comme Fouquet était l’objet d’une jalousie physique de la part de Louis XIV.

PICTOR. - Je ne suis pas adepte du binaire, car le binaire est toujours moralisant. Ce qui m’intéresse, dans une position de surplomb qui peut très bien défendre les contraires, c’est l’énergie qui se dégage des œuvres. Or il y a, chez Watteau, un principe d’élégance souveraine que vous retrouvez très paradoxalement dans les figures apparemment repoussantes de Bacon. On n’a pas d’enregistrement de la voix de Watteau, en revanche on a celle de Bacon dans ce film extraordinaire qui a été fait sur lui, où se dégage un trait qu’on retrouve chez Watteau, et c’est la liberté.

DIVAS. - Deux femmes de génie, qui ne sont pas que des interprètes mais des musiciennes, aussi différentes l’une de l’autre que possible. Argerich me plaît beaucoup à cause de son côté sauvage, récalcitrant, très drôle. Bartoli aussi est une femme de génie, j’ai beaucoup appris à la voir travailler, et je remarque ceci à ce propos : que la musique est le seul art où l’on ne peut pas tricher. Tout le monde peut être écrivain, à ce qu’il semble. On peut faire semblant aujourd’hui d’être un peintre, sans savoir grand-chose, mais on ne peut pas faire semblent de jouer d’un instrument.

AN ZERO. - On y est. C’est maintenant.

L’ADVERSAIRE. - Le Diable. Ya-t-il du diable, et s’il y est, qu’est-ce que c’est ? Il suffit d’ouvrir les Evangiles et de voir comment il apparaît. Comment on le nomme : prince de ce monde, mais pour commencer : homicide. On se rappelle que c’est un ange, certes déchu, mais à l’intérieur de Dieu. Personnage éprouvable, je crois. Tout enfant je l’ai senti : le Diable ne me voulait pas de bien. Et ça continue…

TRAGIQUE. - Eschyle, Sophocle, Euripide, les Bacchantes, le dionysiaque… en dehors du grec, ça se dilue. C’est ce que Nietzsche a très bien senti. Ces dieux grecs m’intéressent. On les oublie beaucoup : ils sont en danger, on ne sait plus très bien de quoi il s’agit. La volonté d’effacer leurs traces est elle-même une opération « diabolique », c’est évident. Le tragique est fondamental en cela qu’il faut cette couleur-là pour fonder le droit à l’affirmation. Si on force sur le tragique on risque d’aller vers le dolorisme et la névrose chrétienne, navrante. Seule la mort, finalement, scelle le tragique de la condition humaine. Mais il faut avoir cette couleur de noir intense. Le nihilisme tient au fait de ne pas pouvoir se situer par rapport au néant. Le noir du portrait de Berthe Morisod par Manet, pour citer un exemple, permet au bleu d’irradier…

TRIBUNAL. - Au service de l’Adversaire, c’est l’accusateur, c’est le calomniateur : ce sont ses autres noms. Et l’avocat, c’est le paraclet, c’est le Saint Esprit. Il y a, dans le fait social lui-même, une vocation à s’ériger en tribunal, pour juger surtout les innocents. Il n’est pas hasardeux qu’Hitchcock le catholique souligne devant Truffaut que tous ses films décrivent la situation d’innocents dans un monde coupable. Sur ce thème, le chef-d’œuvre me semble Billy Budd de Melville…

NIETZSCHE.- Je pense avoir fait sentir l’existence de Nietzsche dans Une vie divine. Pas du tout, là encore, dans le ciel des idées, mais dans l’effectuation d’un corps. Vous savez que j’adopte son changement de calendrier, dès le 30 septembre 1888, premier jour de l’Ère du salut. Pour moi, en fonction de ce changement, nous sommes donc en 122 et le 30 septembre prochain nous passerons en 123. Je reçois désormais des vœux de bonne année à cette date. Je vis ainsi accordé au temps de la figure la plus haute de la liberté...

NIETZSCHE.- Je pense avoir fait sentir l’existence de Nietzsche dans Une vie divine. Pas du tout, là encore, dans le ciel des idées, mais dans l’effectuation d’un corps. Vous savez que j’adopte son changement de calendrier, dès le 30 septembre 1888, premier jour de l’Ère du salut. Pour moi, en fonction de ce changement, nous sommes donc en 122 et le 30 septembre prochain nous passerons en 123. Je reçois désormais des vœux de bonne année à cette date. Je vis ainsi accordé au temps de la figure la plus haute de la liberté...

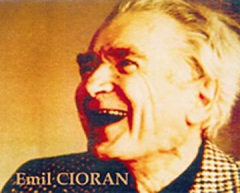

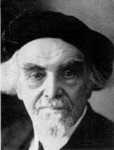

Etait-ce à dire que Cioran fût un imposteur cynique, ou, plus médiocrement encore, ce poseur «fin de siècle» que le chroniqueur parisien Renaud Matignon «dessouda» il y a quelque temps au fenestron en qualité de sous-produit?

Etait-ce à dire que Cioran fût un imposteur cynique, ou, plus médiocrement encore, ce poseur «fin de siècle» que le chroniqueur parisien Renaud Matignon «dessouda» il y a quelque temps au fenestron en qualité de sous-produit?  Cela étant, quel que fût son désenchantement, lui qui situait le paradis terrestre en son enfance roumaine merveilleuse, il aura toujours nourri de ses lectures et de ses réflexions une pensée à la fois malséante et tonique.

Cela étant, quel que fût son désenchantement, lui qui situait le paradis terrestre en son enfance roumaine merveilleuse, il aura toujours nourri de ses lectures et de ses réflexions une pensée à la fois malséante et tonique.  Lire Cioran

Lire Cioran

MORAND. – C’était au beau milieu de Vevey, sur le balcon théâtral du Château de L’Aile, à main droite de la place pavée s’ouvrant sur le lac, c’était l’été, le matin assez tôt, et le vieil homme en culotte (je ne dirai pas short, car c’était réellement de culotte qu'il s'agissait, plutôt anglaise, genre sportsman) pratiquait sa culture physique à torse nu, c’était en 1974, donc l’athlète allait sur ses 86 ans, la flexion ralentie, presque allusive, mais non moins précise, exacte, légère comme le style de l’écrivain que Philippe Sollers, dans son Discours parfait, place au troisième rang du championnat de littérature du XXe siècle français, après Proust et Céline.

MORAND. – C’était au beau milieu de Vevey, sur le balcon théâtral du Château de L’Aile, à main droite de la place pavée s’ouvrant sur le lac, c’était l’été, le matin assez tôt, et le vieil homme en culotte (je ne dirai pas short, car c’était réellement de culotte qu'il s'agissait, plutôt anglaise, genre sportsman) pratiquait sa culture physique à torse nu, c’était en 1974, donc l’athlète allait sur ses 86 ans, la flexion ralentie, presque allusive, mais non moins précise, exacte, légère comme le style de l’écrivain que Philippe Sollers, dans son Discours parfait, place au troisième rang du championnat de littérature du XXe siècle français, après Proust et Céline.  UNE HEURE AVEC SOLLERS. - Ma rencontre de cet après-midi avec Philippe Sollers s'est passée le mieux possible, selon les normes et formats civils. Je me suis pointé chez Gallimard à trois heures, il m'a reçu sans me faire attendre dans son bureau plein de livres et de piles de papiers plutôt bien ordonnées. Il m'a enjoint de "jeter ma pelure n'importe où" et de m'installer sur un canapé gardé par la Berthe Morisod en noir de Manet. Lui s'est installé à sa table de travail proche de la fenêtre qu'on voit sur diverses photos. Sa ressemblance avec ses derniers portraits m'a également frappé, avec son air moins moine de cour qu'à cinquante ou soixante ans. Tout aussitôt m'ont saisi la solidité de ses attaches et sa présence immédiatement péremptoire et autoritaire, s’affinant selon le sujet. Avant de l’interroger sur Discours parfait, je lui ai proposé une dizaine de mots et de noms sur lesquels improviser (Amateur, Apprendre, Intimité, Jardin, Adversaire, Tragique, Pensée, Année Zéro, Marthe et Clara, quelques autres - ce genre de thèmes tirés de ses livres) et j’ai vu son visage irradier quand je lui ai proposé JARDIN !

UNE HEURE AVEC SOLLERS. - Ma rencontre de cet après-midi avec Philippe Sollers s'est passée le mieux possible, selon les normes et formats civils. Je me suis pointé chez Gallimard à trois heures, il m'a reçu sans me faire attendre dans son bureau plein de livres et de piles de papiers plutôt bien ordonnées. Il m'a enjoint de "jeter ma pelure n'importe où" et de m'installer sur un canapé gardé par la Berthe Morisod en noir de Manet. Lui s'est installé à sa table de travail proche de la fenêtre qu'on voit sur diverses photos. Sa ressemblance avec ses derniers portraits m'a également frappé, avec son air moins moine de cour qu'à cinquante ou soixante ans. Tout aussitôt m'ont saisi la solidité de ses attaches et sa présence immédiatement péremptoire et autoritaire, s’affinant selon le sujet. Avant de l’interroger sur Discours parfait, je lui ai proposé une dizaine de mots et de noms sur lesquels improviser (Amateur, Apprendre, Intimité, Jardin, Adversaire, Tragique, Pensée, Année Zéro, Marthe et Clara, quelques autres - ce genre de thèmes tirés de ses livres) et j’ai vu son visage irradier quand je lui ai proposé JARDIN !  JARDIN.- J’ai vécu, de façon enchantée, dans une enfance avec grand jardin, à Bordeaux, et c’est pour toujours. La première partie de Discours parfait, ce livre dans le livre intitulé Fleurs et comptant beaucoup pour moi rappelle que, si les civilisations disparaissent, les fleurs, elles, sont toujours là. Ce que Joyce dit en français dans un passage de Finnegans Wake : « Catastrophes, massacres, les fleurs reviennent… » Donc le jardin est donc quelque chose d’absolument fondamental pour moi, alors que presque plus personne ne voit ce que c’est qu’un arbre ou ce que c’est qu’une fleur, ce que c’est que l’herbe, ce que c’est que la nature - pas du tout au sens écologique mais au sens plus large du surgissement de cette merveille. Enfin le jardin, c’est l’Eden, c’est Dante, c’est le paradis terrestre - le Jardin dont la Chute nous a privés.

JARDIN.- J’ai vécu, de façon enchantée, dans une enfance avec grand jardin, à Bordeaux, et c’est pour toujours. La première partie de Discours parfait, ce livre dans le livre intitulé Fleurs et comptant beaucoup pour moi rappelle que, si les civilisations disparaissent, les fleurs, elles, sont toujours là. Ce que Joyce dit en français dans un passage de Finnegans Wake : « Catastrophes, massacres, les fleurs reviennent… » Donc le jardin est donc quelque chose d’absolument fondamental pour moi, alors que presque plus personne ne voit ce que c’est qu’un arbre ou ce que c’est qu’une fleur, ce que c’est que l’herbe, ce que c’est que la nature - pas du tout au sens écologique mais au sens plus large du surgissement de cette merveille. Enfin le jardin, c’est l’Eden, c’est Dante, c’est le paradis terrestre - le Jardin dont la Chute nous a privés.  FERDINE.- À la parole Au commencement était le Verbe il faudrait substituer : au commencement était l’action, au commencement était le mouvement, mais le défi de Céline est bel et bien relevé par rapport au verbe, et au verbe pris au sens biblique. Cela l’a entraîné dans des dérives peu reluisantes marquées par le rythme. Pour Céline, tout langage qui n’est pas chargé par le rythme est mort. Ainsi pense-t-il que les autres écrivains pratiquent une langue morte. Céline a tenté, et y a réussi je crois, de s’inscrire dans la langue vivante. Quand il parle de la langue française comme d’une langue royale, et foutu baragouin tout autour, ça a l’air du nationalisme mais en fait pas du tout, il dit : royal, la nation n’y a rien à voir : c’est une souveraineté que le français possède en lui-même, il serait d’ailleurs temps que les Français se le rappellent.

FERDINE.- À la parole Au commencement était le Verbe il faudrait substituer : au commencement était l’action, au commencement était le mouvement, mais le défi de Céline est bel et bien relevé par rapport au verbe, et au verbe pris au sens biblique. Cela l’a entraîné dans des dérives peu reluisantes marquées par le rythme. Pour Céline, tout langage qui n’est pas chargé par le rythme est mort. Ainsi pense-t-il que les autres écrivains pratiquent une langue morte. Céline a tenté, et y a réussi je crois, de s’inscrire dans la langue vivante. Quand il parle de la langue française comme d’une langue royale, et foutu baragouin tout autour, ça a l’air du nationalisme mais en fait pas du tout, il dit : royal, la nation n’y a rien à voir : c’est une souveraineté que le français possède en lui-même, il serait d’ailleurs temps que les Français se le rappellent. MORAND. - J’ai voulu insister sur un aspect méconnu, qui fait l’objet d’une jalousie particulière et d’un ressentiment formidable, et c’est le corps des écrivains. Je ne parle pas d’un corps spécialement beau, mais de la façon dont un corps fonctionne quand on est un écrivain. Chez Morand c’est intéressant, parce qu’il avait en somme le suffrage à vue. Mais ça peut être aussi bien Beckett ou Sartre. Sartre n’était pas séduisant, mais j’ai été avec lui genou contre genou et après une heure on était absolument sous le charme du fait de la puissance de sa parole. En ce qui concerne Morand, je crois que le refus qu’il inspirait ne tenait pas qu’à ses opinions, mais à un rejet physiologique, comme Fouquet était l’objet d’une jalousie physique de la part de Louis XIV.

MORAND. - J’ai voulu insister sur un aspect méconnu, qui fait l’objet d’une jalousie particulière et d’un ressentiment formidable, et c’est le corps des écrivains. Je ne parle pas d’un corps spécialement beau, mais de la façon dont un corps fonctionne quand on est un écrivain. Chez Morand c’est intéressant, parce qu’il avait en somme le suffrage à vue. Mais ça peut être aussi bien Beckett ou Sartre. Sartre n’était pas séduisant, mais j’ai été avec lui genou contre genou et après une heure on était absolument sous le charme du fait de la puissance de sa parole. En ce qui concerne Morand, je crois que le refus qu’il inspirait ne tenait pas qu’à ses opinions, mais à un rejet physiologique, comme Fouquet était l’objet d’une jalousie physique de la part de Louis XIV.  NIETZSCHE.- Je pense avoir fait sentir l’existence de Nietzsche dans Une vie divine. Pas du tout, là encore, dans le ciel des idées, mais dans l’effectuation d’un corps. Vous savez que j’adopte son changement de calendrier, dès le 30 septembre 1888, premier jour de l’Ère du salut. Pour moi, en fonction de ce changement, nous sommes donc en 122 et le 30 septembre prochain nous passerons en 123. Je reçois désormais des vœux de bonne année à cette date. Je vis ainsi accordé au temps de la figure la plus haute de la liberté...

NIETZSCHE.- Je pense avoir fait sentir l’existence de Nietzsche dans Une vie divine. Pas du tout, là encore, dans le ciel des idées, mais dans l’effectuation d’un corps. Vous savez que j’adopte son changement de calendrier, dès le 30 septembre 1888, premier jour de l’Ère du salut. Pour moi, en fonction de ce changement, nous sommes donc en 122 et le 30 septembre prochain nous passerons en 123. Je reçois désormais des vœux de bonne année à cette date. Je vis ainsi accordé au temps de la figure la plus haute de la liberté...

Or, par contraste extrême, certaines scènes de son théâtre se chargent soudain de détails quasi "véristes", et c'est ainsi que, dans la deuxième partie des Frères Karamazov, le chapitre intitulé Hystérie à l'isba, où l'on voit Aliocha se pointer dans le logis calamiteux de l'ex-capitaine Nikolaï Sneguiriov, qui se surnomme lui-même Labibine, pour ses penchants à la fuite dans l'alcool, entouré de femmes infirmes ou mal embouchées, à quoi s'ajoute un môme criseux et maladif de neuf ans, nous confronte soudain à l'abîme des bas-fonds de la Russie sociale et spirituelle que documenteront autrement un Tchékhov ou un Gorki, sans qu'on puisse parler ici de témoignage social comparable à celui que Dostoïevski à ramené du bagne avec ses Souvenirs de la maison des morts.

Or, par contraste extrême, certaines scènes de son théâtre se chargent soudain de détails quasi "véristes", et c'est ainsi que, dans la deuxième partie des Frères Karamazov, le chapitre intitulé Hystérie à l'isba, où l'on voit Aliocha se pointer dans le logis calamiteux de l'ex-capitaine Nikolaï Sneguiriov, qui se surnomme lui-même Labibine, pour ses penchants à la fuite dans l'alcool, entouré de femmes infirmes ou mal embouchées, à quoi s'ajoute un môme criseux et maladif de neuf ans, nous confronte soudain à l'abîme des bas-fonds de la Russie sociale et spirituelle que documenteront autrement un Tchékhov ou un Gorki, sans qu'on puisse parler ici de témoignage social comparable à celui que Dostoïevski à ramené du bagne avec ses Souvenirs de la maison des morts.  Tchékhov sans programme . - Au critique socialiste qui reprochait à Anton Tchekhov de ne pas "dénoncer" assez explicitement le mal social qu'il peignit mieux que personne dans ses récits, l'auteur de l'inoubliable Salle 6, entre tant d'autres récits du bout de la nuit russe, répondait que l'écrivain qui entreprend de décrire des voleurs de chevaux, s'il a bien fait son job, n'a pas besoin de conclure en disant qu'il est mal de voler des chevaux. De la même façon, Tchékhov s'est toujours garder de délivrer un message.

Tchékhov sans programme . - Au critique socialiste qui reprochait à Anton Tchekhov de ne pas "dénoncer" assez explicitement le mal social qu'il peignit mieux que personne dans ses récits, l'auteur de l'inoubliable Salle 6, entre tant d'autres récits du bout de la nuit russe, répondait que l'écrivain qui entreprend de décrire des voleurs de chevaux, s'il a bien fait son job, n'a pas besoin de conclure en disant qu'il est mal de voler des chevaux. De la même façon, Tchékhov s'est toujours garder de délivrer un message. De la même façon, ce que nous retenons, trente ans après la lecture des Hauteurs béantes ou de L'Avenir radieux d'Alexandre Zinoviev, ne tient pas aux "idées" politiques de l'écrivain, et moins encore à sa qualité de prophète (il voyait le communisme durer 1000 ans), mais aux innombrables composantes humaines d'une société malade de son idéal trahi. Dès que Zinoviev, d'ailleurs, s'est exprimé dans les médias en tant que porteur d'opinions, ce fut pour dire tout et son contraire.

De la même façon, ce que nous retenons, trente ans après la lecture des Hauteurs béantes ou de L'Avenir radieux d'Alexandre Zinoviev, ne tient pas aux "idées" politiques de l'écrivain, et moins encore à sa qualité de prophète (il voyait le communisme durer 1000 ans), mais aux innombrables composantes humaines d'une société malade de son idéal trahi. Dès que Zinoviev, d'ailleurs, s'est exprimé dans les médias en tant que porteur d'opinions, ce fut pour dire tout et son contraire.  Entre supplication et "message"

Entre supplication et "message" Que Boualem Sansal peigne un monde plombé par une sorte de secte mondiale para-islamiste après la victoire des Croyants sur les Mécréants, sous forme de fable d'anticipation à la manière de La guerre des salamandres de Karel Capek ou de 1984 de George Orwell, est une chose.

Que Boualem Sansal peigne un monde plombé par une sorte de secte mondiale para-islamiste après la victoire des Croyants sur les Mécréants, sous forme de fable d'anticipation à la manière de La guerre des salamandres de Karel Capek ou de 1984 de George Orwell, est une chose.

Le débat pourrait sembler dépassé, obsolète voire surréaliste. Et pourtant, nous rappelle (entre beaucoup d'autres) le penseur russe Nicolas Berdiaev, qu'on a souvent rapproché des personnalistes français, le personnage historique du Grand Inquisiteur aura changé maintes fois de masque et de costume à travers les siècles et jusqu'en nos temps actuels. Ainsi Berdiaev propose-t-il une nouvelle interprétation de cette figure, parangon du totalitarisme clérical tuant au nom de Dieu, mais aussi de toute autorité ou pouvoir terrestre s'opposant à la liberté spirituelle fondée par le Christ, comme le ferait toute philosophie de l'histoire de type positiviste ou matérialiste. Il y aurait donc, pour Berdiaev, du Grand Inquisiteur non seulement dans les théocraties ou les pouvoirs monothéistes exclusifs que nous connaissons aujourd'hui encore, mais dans toute idéologie matérialiste et ses dérivés actuels noyant l'Esprit dans le marshmallow de la consommation abrutie, ou de la vénération des idoles multitudinaires assimilables au culte de l'Argent.

Le débat pourrait sembler dépassé, obsolète voire surréaliste. Et pourtant, nous rappelle (entre beaucoup d'autres) le penseur russe Nicolas Berdiaev, qu'on a souvent rapproché des personnalistes français, le personnage historique du Grand Inquisiteur aura changé maintes fois de masque et de costume à travers les siècles et jusqu'en nos temps actuels. Ainsi Berdiaev propose-t-il une nouvelle interprétation de cette figure, parangon du totalitarisme clérical tuant au nom de Dieu, mais aussi de toute autorité ou pouvoir terrestre s'opposant à la liberté spirituelle fondée par le Christ, comme le ferait toute philosophie de l'histoire de type positiviste ou matérialiste. Il y aurait donc, pour Berdiaev, du Grand Inquisiteur non seulement dans les théocraties ou les pouvoirs monothéistes exclusifs que nous connaissons aujourd'hui encore, mais dans toute idéologie matérialiste et ses dérivés actuels noyant l'Esprit dans le marshmallow de la consommation abrutie, ou de la vénération des idoles multitudinaires assimilables au culte de l'Argent.  La pensée des écrivains. - La grande littérature russe des XIXe et XXe siècles, actuellement dénaturée par une espèce d'américanisation rampante voire parfois galopante - tout au moins à ce qu'en révèlent les traductions de ces vingt dernières années -, reste un extraordinaire trésor de pensée vivante, bonnement incarnée par des personnages aux sentiments et aux comportements à caractère universel, notamment chez un Dostoïevski.

La pensée des écrivains. - La grande littérature russe des XIXe et XXe siècles, actuellement dénaturée par une espèce d'américanisation rampante voire parfois galopante - tout au moins à ce qu'en révèlent les traductions de ces vingt dernières années -, reste un extraordinaire trésor de pensée vivante, bonnement incarnée par des personnages aux sentiments et aux comportements à caractère universel, notamment chez un Dostoïevski.  Rozanov affirmait que les plus grands philosophes russes de son tournant de siècle étaient des écrivains, et de même pourrait-on dire que le dernier des grands penseurs russes, Léon Chestov, est d'abord un admirable prosateur. Or c'est en lecteur de romans qu'il faudrait réfléchir aujourd'hui à la signification actuelle de la légende du Grand Inquisiteur, en particulier, et à la portée des romans de Dostoïevski en général. Ou plus exactement: en lecteur du monde actuel considéré comme un roman s'écrivant au jour le jour. Il ne s'agit pas tant, en effet, de savoir si l'on va "choisir" entre Rome, Athènes ou Jérusalem, ni d'établir la supériorité de l'islam sur le christianisme, l'agnosticisme ou l'athéisme, le port de la barbe ou l'interdiction du string sous la burqa - il s'agit moins de répondre que de questionner à partir des positions humaines incarnées que représente la Littérature universelle en général et le roman russe en particulier. Bref il s'agit, contre l'universel papotage "autour" des livres, de lire vraiment ceux qui en valent la peine et de réagir en son âme et présence.

Rozanov affirmait que les plus grands philosophes russes de son tournant de siècle étaient des écrivains, et de même pourrait-on dire que le dernier des grands penseurs russes, Léon Chestov, est d'abord un admirable prosateur. Or c'est en lecteur de romans qu'il faudrait réfléchir aujourd'hui à la signification actuelle de la légende du Grand Inquisiteur, en particulier, et à la portée des romans de Dostoïevski en général. Ou plus exactement: en lecteur du monde actuel considéré comme un roman s'écrivant au jour le jour. Il ne s'agit pas tant, en effet, de savoir si l'on va "choisir" entre Rome, Athènes ou Jérusalem, ni d'établir la supériorité de l'islam sur le christianisme, l'agnosticisme ou l'athéisme, le port de la barbe ou l'interdiction du string sous la burqa - il s'agit moins de répondre que de questionner à partir des positions humaines incarnées que représente la Littérature universelle en général et le roman russe en particulier. Bref il s'agit, contre l'universel papotage "autour" des livres, de lire vraiment ceux qui en valent la peine et de réagir en son âme et présence.  Une question de Dimitri. - Notre ami Dimitri, alias Vladimir Dimitrijevic, éditeur-sourcier de La Légende du Grand Inquisiteur, recueil d'essais réunissant les réflexions de six penseurs russes sur le chapitre fameux des Frères Karamazov (L'Age d'Home, 2004), se demandait à la fin de sa vie si l'on verrait bientôt advenir le temps où le public se détournerait du superflu pour lui préférer la lecture d'un bon livre ?

Une question de Dimitri. - Notre ami Dimitri, alias Vladimir Dimitrijevic, éditeur-sourcier de La Légende du Grand Inquisiteur, recueil d'essais réunissant les réflexions de six penseurs russes sur le chapitre fameux des Frères Karamazov (L'Age d'Home, 2004), se demandait à la fin de sa vie si l'on verrait bientôt advenir le temps où le public se détournerait du superflu pour lui préférer la lecture d'un bon livre ?

Il faut penser à la pauvre tombe de Jean Genet au moment de rappeler sa pauvre naissance, le 19 décembre 1910. Une humble pierre blanche sous le ciel marocain et face à la mer : telle est la sépulture d’un des plus grands écrivains français du XXe siècle, mort en 1986 comme un vieil errant anonyme dans un couloir de ces hôtels sans étoiles où il ne faisait que passer.

Il faut penser à la pauvre tombe de Jean Genet au moment de rappeler sa pauvre naissance, le 19 décembre 1910. Une humble pierre blanche sous le ciel marocain et face à la mer : telle est la sépulture d’un des plus grands écrivains français du XXe siècle, mort en 1986 comme un vieil errant anonyme dans un couloir de ces hôtels sans étoiles où il ne faisait que passer. Pour qui n’aurait rien lu de Jean Genet, rappelons que cinq romans-récits ( Journal du voleur, Miracle de la rose, Notre Dames-des-Fleurs, Pompes funèbres et Querelle de Brest), tous écrits en prison entre 1942 et 1946 par cet autodidacte-voyou, constituent la première œuvre majeure de Genet. Celui-ci, au fil de récits très poétiques jouant sur un mixte d’autobiographie sublimée et de légende dorée canaille peuplée de mauvais garçons, se livre à une sorte de vaste remémoration érotique dans une langue mêlant sordide et sublime. Le culte de l’abjection, un peu comme chez Sade, s’oppose au culte des vertus chrétiennes, avec l0exaltation du vol, de la trahison et de l’homosexualité. Les premières éditions seront d’ailleurs expurgées des passages les plus « hard », dûment rétablis aujourd’hui.

Pour qui n’aurait rien lu de Jean Genet, rappelons que cinq romans-récits ( Journal du voleur, Miracle de la rose, Notre Dames-des-Fleurs, Pompes funèbres et Querelle de Brest), tous écrits en prison entre 1942 et 1946 par cet autodidacte-voyou, constituent la première œuvre majeure de Genet. Celui-ci, au fil de récits très poétiques jouant sur un mixte d’autobiographie sublimée et de légende dorée canaille peuplée de mauvais garçons, se livre à une sorte de vaste remémoration érotique dans une langue mêlant sordide et sublime. Le culte de l’abjection, un peu comme chez Sade, s’oppose au culte des vertus chrétiennes, avec l0exaltation du vol, de la trahison et de l’homosexualité. Les premières éditions seront d’ailleurs expurgées des passages les plus « hard », dûment rétablis aujourd’hui. Selon les témoignages, Jean Genet pouvait se montrer aussi charmant qu’odieux. Dans ses Lettres à Ibis, une jeune amie idéaliste à qui il se confie entre 1933 et 1934, il donne l’image d’un garçon très sensible et assoiffé de tendresse qui a les « larmes aux yeux de n’être pas Valéry » et s’excuse pour ses « anomalies sentimentales ».

Selon les témoignages, Jean Genet pouvait se montrer aussi charmant qu’odieux. Dans ses Lettres à Ibis, une jeune amie idéaliste à qui il se confie entre 1933 et 1934, il donne l’image d’un garçon très sensible et assoiffé de tendresse qui a les « larmes aux yeux de n’être pas Valéry » et s’excuse pour ses « anomalies sentimentales ».

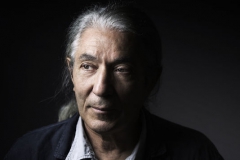

Lui aussi semble faire son crâneur, dans sa dégaine de rocker à la coule, blouson de cuir et santiags, illico décontracté, voire un brin canaille, dans ses premières apparitions médiatiques. Tout pour plaire ou déplaire au premier regard, même style flashy que le Philippe Djian des débuts. Mais le vrai Quentin est tout autre derrière ce masque de faux frimeur : un type discret, délicat, éduqué. Un garçon hypersensible mais pudique. Un youngster de son âge avec des intuitions de vieux barde.

Lui aussi semble faire son crâneur, dans sa dégaine de rocker à la coule, blouson de cuir et santiags, illico décontracté, voire un brin canaille, dans ses premières apparitions médiatiques. Tout pour plaire ou déplaire au premier regard, même style flashy que le Philippe Djian des débuts. Mais le vrai Quentin est tout autre derrière ce masque de faux frimeur : un type discret, délicat, éduqué. Un garçon hypersensible mais pudique. Un youngster de son âge avec des intuitions de vieux barde.