Carnets de JLK - Page 45

-

Quelques anges

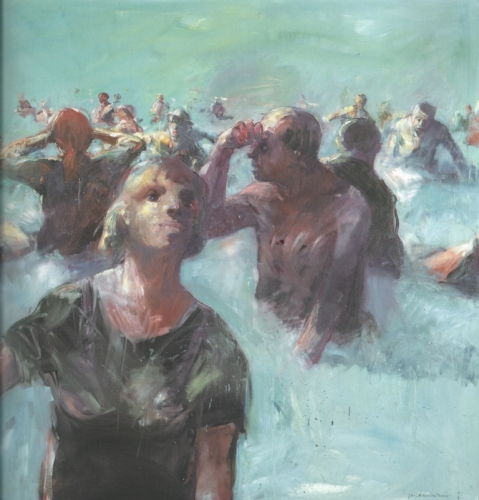

Mon rêve dans une soupente parisienne, de l'angélisme et de la réalité...Ce jeudi 14 janvier.- Le rêve très détaillé que j’ai fait ce matin, après m’être réveillé à cinq heures et avoir pallié mon souffle au cœur avec un grand verre d’eau puis m’être rendormi, m’a ramené dans la mansarde parisienne de la rue du Bac où j’ai passé tant de nuits, qui m’évoquait aussi la soupente de la rue de la Félicité où j’ai créché durant mon séjour de 1974 aux Batignolles et ma chambre sous les toits de La Perle aux Canettes, avec un œil-de-bœuf donnant sur la chambre voisine dans laquelle deux personnages aux silhouettes blanches me semblaient en train de faire l’amour, sur quoi l’un d’eux surgissait, très gentil , puis deux autres, puis deux ou trois femmes dont l’une connaissait mon nom et me demanda si j’étais déjà allé en Ayatollie (elle avait dit Anatolie) alors que je demandais à l’ange couché à ma droite (nous étions vaguement couchés) s’il était plutôt Asie ou banlieues parisiennes, après quoi l’un des types genre Francais moyen déclarait que c’était le moment de partir pour leur virée au Touquet - me clignant de l’œil en ajoutant qu’ils étaient férus de la Côte d’Azur, ce qui fit réagir Lady L toujours aussi attaché à l’exactitude géographique, quand je lui racontai ce rêve alors qu’elle prenait des nouvelles de Washington sur sa tablette - et je me suis interrogé alors sur ma propension croissante à voir des anges autour de moi, et pas que dans mes rêves...MESSAGERS. - La fonction traditionnelle des Anges est celle de messagers, mais la question que je me suis posée ce matin, toujours en présence de Lady L. encore couchée dans notre grand lit à cadre de palissandre qu'elle à acquis chez Benoît Lange (!) le fameux marchand de meubles ethnos, était de savoir qui nous envoie les messages de ces rêves, l’explication freudienne étant loin de me suffire - les trois pauvres pages consacrées à l’interprétation des songes dans le dernier numéro de L’Obs me semblant d’une platitude atterrante. Comme si les psys étaient plus avisés en la matière qu’un Proust ou qu’un Fellini !DE LA RÉALITE. - Taxer quelqu’un d’angélisme est censé vous poser en adulte responsable qui a le sens des réalités, mais les messages angéliques de plus en plus réalistes, par le détail, que je reçois depuis quelques décennies m’aident à mieux voir ce qui dans la réalité procède d’une présence qui rayonne, et je ne parle pas que des petit enfants et des vieilles saintes: je parle de l’ange des brasseries évoqué dans mon rêve de cette nuit.De fait à un moment donné, le plus emouvant dans mon souvenir, l’un des mecs mal rasés de mon rêve citait soudain cette phase de Cingria, tirée du Canal exutoire: un archange est là, perdu dans une brasserie, et je prononçai ce dernier mot de brasserie en même temps que lui et nous échangions alors un sourire de connivence rare...

Mon rêve dans une soupente parisienne, de l'angélisme et de la réalité...Ce jeudi 14 janvier.- Le rêve très détaillé que j’ai fait ce matin, après m’être réveillé à cinq heures et avoir pallié mon souffle au cœur avec un grand verre d’eau puis m’être rendormi, m’a ramené dans la mansarde parisienne de la rue du Bac où j’ai passé tant de nuits, qui m’évoquait aussi la soupente de la rue de la Félicité où j’ai créché durant mon séjour de 1974 aux Batignolles et ma chambre sous les toits de La Perle aux Canettes, avec un œil-de-bœuf donnant sur la chambre voisine dans laquelle deux personnages aux silhouettes blanches me semblaient en train de faire l’amour, sur quoi l’un d’eux surgissait, très gentil , puis deux autres, puis deux ou trois femmes dont l’une connaissait mon nom et me demanda si j’étais déjà allé en Ayatollie (elle avait dit Anatolie) alors que je demandais à l’ange couché à ma droite (nous étions vaguement couchés) s’il était plutôt Asie ou banlieues parisiennes, après quoi l’un des types genre Francais moyen déclarait que c’était le moment de partir pour leur virée au Touquet - me clignant de l’œil en ajoutant qu’ils étaient férus de la Côte d’Azur, ce qui fit réagir Lady L toujours aussi attaché à l’exactitude géographique, quand je lui racontai ce rêve alors qu’elle prenait des nouvelles de Washington sur sa tablette - et je me suis interrogé alors sur ma propension croissante à voir des anges autour de moi, et pas que dans mes rêves...MESSAGERS. - La fonction traditionnelle des Anges est celle de messagers, mais la question que je me suis posée ce matin, toujours en présence de Lady L. encore couchée dans notre grand lit à cadre de palissandre qu'elle à acquis chez Benoît Lange (!) le fameux marchand de meubles ethnos, était de savoir qui nous envoie les messages de ces rêves, l’explication freudienne étant loin de me suffire - les trois pauvres pages consacrées à l’interprétation des songes dans le dernier numéro de L’Obs me semblant d’une platitude atterrante. Comme si les psys étaient plus avisés en la matière qu’un Proust ou qu’un Fellini !DE LA RÉALITE. - Taxer quelqu’un d’angélisme est censé vous poser en adulte responsable qui a le sens des réalités, mais les messages angéliques de plus en plus réalistes, par le détail, que je reçois depuis quelques décennies m’aident à mieux voir ce qui dans la réalité procède d’une présence qui rayonne, et je ne parle pas que des petit enfants et des vieilles saintes: je parle de l’ange des brasseries évoqué dans mon rêve de cette nuit.De fait à un moment donné, le plus emouvant dans mon souvenir, l’un des mecs mal rasés de mon rêve citait soudain cette phase de Cingria, tirée du Canal exutoire: un archange est là, perdu dans une brasserie, et je prononçai ce dernier mot de brasserie en même temps que lui et nous échangions alors un sourire de connivence rare... -

Neiges matinales

De la neige sur les palmiers et de notre Amarcord en 1956, avant un quart d'heure de persiflage signé Quentin Mouron...Ce mercredi 13 janvier. – La pelouse sous nos fenêtres et les palmiers du bord du lac étaient tout blancs, ce matin, et cela m’a réjoui comme lorsque nous découvrions la neige autour de la maison de notre enfance, sur les champs et les bois voisins, nous réjouissant le matin de nous lancer le soir en train de luges du haut au bas de la route traversant la quartier à la verticale - de cinq à dix luges « appondues » en attelages dont les pieds des grands faisaient office de crochets, et quelques jeunes mères du voisinage assuraient la circulation au carrefour pour laisser passer le convoi fou en stoppant les éventuelles voitures, à vrai dire rares en cet hivers 1956 où débarqueraient les réfugiés hongrois dans nos classes…DE QUOI RIRE. - Je me suis rappelé la neige de notre enfance après avoir lu, ce matin, le dernier texte de l’ami Quentin évoquant une garderie d’aujourd’hui dont les mioches sont devenus des « clients » jouant avec des « objets transitionnels » sous l’égide de la nouvelle pédagogie, mais Lady L. en sa compétence expérimentale me rappelle que ce vocabulaire remonte au moins aux années 50, du temps des Winnicot & Co, à quoi j’objecte qu’aujourd’hui ces termes font bel et bien « habits neufs »pour tout un chacun qui « psychologise » à tout-va, même si Quentin en remet une couche alors que nos petits-enfants ont encore droit, dans leur garderie montreusienne, à de candides monitrices moins appareillées en matière de langage technique…

De la neige sur les palmiers et de notre Amarcord en 1956, avant un quart d'heure de persiflage signé Quentin Mouron...Ce mercredi 13 janvier. – La pelouse sous nos fenêtres et les palmiers du bord du lac étaient tout blancs, ce matin, et cela m’a réjoui comme lorsque nous découvrions la neige autour de la maison de notre enfance, sur les champs et les bois voisins, nous réjouissant le matin de nous lancer le soir en train de luges du haut au bas de la route traversant la quartier à la verticale - de cinq à dix luges « appondues » en attelages dont les pieds des grands faisaient office de crochets, et quelques jeunes mères du voisinage assuraient la circulation au carrefour pour laisser passer le convoi fou en stoppant les éventuelles voitures, à vrai dire rares en cet hivers 1956 où débarqueraient les réfugiés hongrois dans nos classes…DE QUOI RIRE. - Je me suis rappelé la neige de notre enfance après avoir lu, ce matin, le dernier texte de l’ami Quentin évoquant une garderie d’aujourd’hui dont les mioches sont devenus des « clients » jouant avec des « objets transitionnels » sous l’égide de la nouvelle pédagogie, mais Lady L. en sa compétence expérimentale me rappelle que ce vocabulaire remonte au moins aux années 50, du temps des Winnicot & Co, à quoi j’objecte qu’aujourd’hui ces termes font bel et bien « habits neufs »pour tout un chacun qui « psychologise » à tout-va, même si Quentin en remet une couche alors que nos petits-enfants ont encore droit, dans leur garderie montreusienne, à de candides monitrices moins appareillées en matière de langage technique… Cela étant, notre gâte-sauce a raison de pointer la jobardise, nouvelle ou pas, de la tendance actuelle des « sachants » à tout conceptualiser et cérébraliser, comme un certain Rabelais le faisait des pédants et des cagots il y a déjà bien des années ; et le même rire rabelaisien me revient à l’observation de ce qui, par les temps qui courent, devrait plutôt nous faire désespérer. Surtout, j’apprécie qu’un garçon de 30 ans et des poussières s’exprime avec autant de vivacité alors que les « millenials » semblent se pelotonner dans leurs terriers en s’envoyant de petits messages vertigineusement vides via Tik Tok…CONSULTATION . - L’excellent Docteur H. , seul à ma consulte de fin de matinée, et prenant sur lui de me piquer le doigt pour le contrôle de mon TP, me répond qu’il fait aller quand je lui demande des nouvelles de sa santé, puis il me propose de m’inscrire par Internet sur la liste d’attente du vaccin, et je lui réponds que ça se fera en temps voulu en précisant que je ne suis pas du tout opposé à la chose comme d’aucuns qui en font un nouveau thème de fronde idéologique à La flan; mais je ne lui dis rien de mes nouvelles douleurs articulaires ou périphériques ( un putain d’orteil que je croyais cassé) de crainte qu’il n'ajoute un médoc aux douze de l’ordonnance que je l’ai prié de renouveler au titre de ma contribution au soutien de la Big Pharma helvétique. Sur quoi je regagne notre sweet home du bord du lac oú je me reconnecter au site du Washington post en quête des dernières nouvelle de la House- mais c'est encore trop tôt...MIDNIGHT. - Après mes divers travaux du jour, une longue sieste, la balade raccourcie avec Snoopy sur les quais enneigés et un film gentiment extravagant sur Netflix (Un casse à Central Park), j'ai suivi en live les délibérations de la House aboutissant à la mise en accusation du Président pour incitation à la violence, suivies de la vidéo bonnement surréaliste où ledit Président, comme si de rien n'était, les yeux au ciel et s'en prenant à la fois à "la droite et la gauche", proclame son horreur de la violence, absolument contraire à ses principes moraux, etc.On croit rêver mais pas du tout: avec Donald la réalité est irréelle et le rêve une preuve aux assises du désirable...

Cela étant, notre gâte-sauce a raison de pointer la jobardise, nouvelle ou pas, de la tendance actuelle des « sachants » à tout conceptualiser et cérébraliser, comme un certain Rabelais le faisait des pédants et des cagots il y a déjà bien des années ; et le même rire rabelaisien me revient à l’observation de ce qui, par les temps qui courent, devrait plutôt nous faire désespérer. Surtout, j’apprécie qu’un garçon de 30 ans et des poussières s’exprime avec autant de vivacité alors que les « millenials » semblent se pelotonner dans leurs terriers en s’envoyant de petits messages vertigineusement vides via Tik Tok…CONSULTATION . - L’excellent Docteur H. , seul à ma consulte de fin de matinée, et prenant sur lui de me piquer le doigt pour le contrôle de mon TP, me répond qu’il fait aller quand je lui demande des nouvelles de sa santé, puis il me propose de m’inscrire par Internet sur la liste d’attente du vaccin, et je lui réponds que ça se fera en temps voulu en précisant que je ne suis pas du tout opposé à la chose comme d’aucuns qui en font un nouveau thème de fronde idéologique à La flan; mais je ne lui dis rien de mes nouvelles douleurs articulaires ou périphériques ( un putain d’orteil que je croyais cassé) de crainte qu’il n'ajoute un médoc aux douze de l’ordonnance que je l’ai prié de renouveler au titre de ma contribution au soutien de la Big Pharma helvétique. Sur quoi je regagne notre sweet home du bord du lac oú je me reconnecter au site du Washington post en quête des dernières nouvelle de la House- mais c'est encore trop tôt...MIDNIGHT. - Après mes divers travaux du jour, une longue sieste, la balade raccourcie avec Snoopy sur les quais enneigés et un film gentiment extravagant sur Netflix (Un casse à Central Park), j'ai suivi en live les délibérations de la House aboutissant à la mise en accusation du Président pour incitation à la violence, suivies de la vidéo bonnement surréaliste où ledit Président, comme si de rien n'était, les yeux au ciel et s'en prenant à la fois à "la droite et la gauche", proclame son horreur de la violence, absolument contraire à ses principes moraux, etc.On croit rêver mais pas du tout: avec Donald la réalité est irréelle et le rêve une preuve aux assises du désirable... -

À la recherche du "divin" Marcel

À la Maison bleue, ce mardi 12 janvier. – Il fait ce matin un froid de canard, on sent la neige et je pense tendrement à notre père qui aurait eu 104 ans aujourd’hui et serait plus conforté que jamais dans sa détestation de la politique et des idéologies, dont j’ai en somme hérité en garçon hélas plus compliqué que lui, encore que je ne sache pas vraiment tout ce que dissimulait sa réserve timide et ses silences d’humble sage…ET DIEU LÀ-DEDANS ? - Je ne sais plus qui, Gide me semble-t-il, a remarqué qu’on ne trouvait pas une seule fois le mot Dieu dans les milliers de pages de la Recherche, et pourtant plus que jamais l’expression de « cathédrale de mots », dont je ne me rappelle pas plus le nom de l’auteur, me semble approprié à cet immense édifice de vocables et de sensations, de soupirs et de vannes, de pensers et de choses vues ou peintes, de musiques et d’amours polymorphes, de rêveries sans fin et d’inventaires de toute sorte, à commencer par le rêve éveillé qui marque le départ du premier volume autant que du dernier avec la musique picturale de sa première évocation de la chambre de Tansonville aux tapisseries merveilleuses et à la fenêtre donnant sur l’église de Combray, point fixe du Temps avec son clocher sur fond de ciel violacé, et nous tous alentour qui tournons comme des satellites juifs ou chrétiens, noirs comme l’âme du gigolo Morel ou solaires comme Robert de Saint-Jean…

À la Maison bleue, ce mardi 12 janvier. – Il fait ce matin un froid de canard, on sent la neige et je pense tendrement à notre père qui aurait eu 104 ans aujourd’hui et serait plus conforté que jamais dans sa détestation de la politique et des idéologies, dont j’ai en somme hérité en garçon hélas plus compliqué que lui, encore que je ne sache pas vraiment tout ce que dissimulait sa réserve timide et ses silences d’humble sage…ET DIEU LÀ-DEDANS ? - Je ne sais plus qui, Gide me semble-t-il, a remarqué qu’on ne trouvait pas une seule fois le mot Dieu dans les milliers de pages de la Recherche, et pourtant plus que jamais l’expression de « cathédrale de mots », dont je ne me rappelle pas plus le nom de l’auteur, me semble approprié à cet immense édifice de vocables et de sensations, de soupirs et de vannes, de pensers et de choses vues ou peintes, de musiques et d’amours polymorphes, de rêveries sans fin et d’inventaires de toute sorte, à commencer par le rêve éveillé qui marque le départ du premier volume autant que du dernier avec la musique picturale de sa première évocation de la chambre de Tansonville aux tapisseries merveilleuses et à la fenêtre donnant sur l’église de Combray, point fixe du Temps avec son clocher sur fond de ciel violacé, et nous tous alentour qui tournons comme des satellites juifs ou chrétiens, noirs comme l’âme du gigolo Morel ou solaires comme Robert de Saint-Jean… Cela étant, je vois là-dedans plus de « Dieu » que dans maints écrits l’invoquant les yeux au ciel, de même que je vois autant de « Dieu »dans les cathédrales de Monet ou dans les bœufs écorchés, les petits grooms ou les catins de Soutine, que dans les doctes commentaires des théologiens convoqués par la dernière série consacrée sur ARTE aux origines du christianisme, tout intéressants qu’ils soient…CHACUN SON PROUST. – Revoyant hier soir l’adaptation du Temps retrouvé par Raoul Ruiz, je m’étonnais une fois de plus, malgré les divergences de nos représentations, de la justesse de la « vision » du réalisateur qui prolonge la rêverie de Proust dans son dédale d’images à puissante valeur onirique, véritable labyrinthe de la mémoire dont les spirales s’enchaînent avec les plans à la fois chamboulés du point de vue temporel et assez fidèlement liés au texte, parfois cité à la lettre, commençant par la fin (la mort de l’écrivain auprès de Céleste et au milieu d’autres personnages) comme ce dernier récit marque réellement le début de toute la Recherche.

Cela étant, je vois là-dedans plus de « Dieu » que dans maints écrits l’invoquant les yeux au ciel, de même que je vois autant de « Dieu »dans les cathédrales de Monet ou dans les bœufs écorchés, les petits grooms ou les catins de Soutine, que dans les doctes commentaires des théologiens convoqués par la dernière série consacrée sur ARTE aux origines du christianisme, tout intéressants qu’ils soient…CHACUN SON PROUST. – Revoyant hier soir l’adaptation du Temps retrouvé par Raoul Ruiz, je m’étonnais une fois de plus, malgré les divergences de nos représentations, de la justesse de la « vision » du réalisateur qui prolonge la rêverie de Proust dans son dédale d’images à puissante valeur onirique, véritable labyrinthe de la mémoire dont les spirales s’enchaînent avec les plans à la fois chamboulés du point de vue temporel et assez fidèlement liés au texte, parfois cité à la lettre, commençant par la fin (la mort de l’écrivain auprès de Céleste et au milieu d’autres personnages) comme ce dernier récit marque réellement le début de toute la Recherche. Se discute évidemment le casting du film, où j’aurais préféré un Robert plus solaire, un Morel plus canaille et plus veule, une Albertine plus garçonne, une Madame Verdurin et un Charlus plus gras, une Odette moins classiquement belle que Catherine Deneuve, mais la modulation a sa propre cohérence et la mise en scène somptueuse relève aussi de la transposition à la Visconti, avec l’évolution bien marquée vers le théâtre décati et la misère sublime du final bal des spectres…Au demeurant, la distribution de Marcel lui-même, à dix ans ou à l’article de la mort, enfant ou adulte avec la « divine » Gilberte d’une Emmanuelle Béart en porcelaine translucide , me semble parfaite alors que le baroquisme de l’ensemble s’épure dans le temps « déconstruit » de la narration cinématographique.Or celui-ci est encore tout différent dans le très étonnant Journal de Charles Swann (Buchet-Chastel, 2008) du prof proustien américano-alsacien D.L. Grosvogel qui raconte à sa façon la rencontre de Swann avec Proust (pseudo tardif du jeune Marcel Dalgrouves auquel il transmet ses papiers) dès l’adolescence de celui-ci et jusqu’à l’affaire Dreyfus dont il suit les péripéties avec une attention aussi marquée que celle du personnage de la Recherche ; et cette façon de revivre les événements en temps linéaire jette une lumière nouvelle sur la prodigieuse reconstruction mémorielle du roman dans ses vrilles symphoniques…

Se discute évidemment le casting du film, où j’aurais préféré un Robert plus solaire, un Morel plus canaille et plus veule, une Albertine plus garçonne, une Madame Verdurin et un Charlus plus gras, une Odette moins classiquement belle que Catherine Deneuve, mais la modulation a sa propre cohérence et la mise en scène somptueuse relève aussi de la transposition à la Visconti, avec l’évolution bien marquée vers le théâtre décati et la misère sublime du final bal des spectres…Au demeurant, la distribution de Marcel lui-même, à dix ans ou à l’article de la mort, enfant ou adulte avec la « divine » Gilberte d’une Emmanuelle Béart en porcelaine translucide , me semble parfaite alors que le baroquisme de l’ensemble s’épure dans le temps « déconstruit » de la narration cinématographique.Or celui-ci est encore tout différent dans le très étonnant Journal de Charles Swann (Buchet-Chastel, 2008) du prof proustien américano-alsacien D.L. Grosvogel qui raconte à sa façon la rencontre de Swann avec Proust (pseudo tardif du jeune Marcel Dalgrouves auquel il transmet ses papiers) dès l’adolescence de celui-ci et jusqu’à l’affaire Dreyfus dont il suit les péripéties avec une attention aussi marquée que celle du personnage de la Recherche ; et cette façon de revivre les événements en temps linéaire jette une lumière nouvelle sur la prodigieuse reconstruction mémorielle du roman dans ses vrilles symphoniques… -

L'esprit contre la jactance

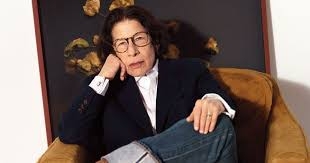

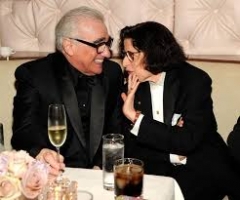

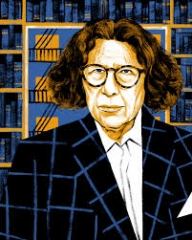

À propos de l'étourdissante causerie de Fran Lebowitz en scène et par les rues de New York, filmée par Martin Scorsese. Du souvenir de Léautaud et de la verve insolente à la Gore Vidal...Ce lundi 11 janvier. – Un long et bon téléphone matinal de mon ami René Z. me rappelle une fois de plus, dans le cercle proche de l’amitié durable (plus d’une trentaine d’années il me semble), la valeur inappréciable d'une conversation nourrie – tour d’horizon mondial en l’occurrence et dernières nouvelles des migrations d’oiseaux dont il est spécialiste à ses heures -, comme je me le disais hier soir en écoutant le savoureux monologue de Fran Lebowitz interrogée par Martin Scorsese dans son épatante série documentaire – la conversation tout opposée à la peste actuelle de la jactance pour ne rien dire.

À propos de l'étourdissante causerie de Fran Lebowitz en scène et par les rues de New York, filmée par Martin Scorsese. Du souvenir de Léautaud et de la verve insolente à la Gore Vidal...Ce lundi 11 janvier. – Un long et bon téléphone matinal de mon ami René Z. me rappelle une fois de plus, dans le cercle proche de l’amitié durable (plus d’une trentaine d’années il me semble), la valeur inappréciable d'une conversation nourrie – tour d’horizon mondial en l’occurrence et dernières nouvelles des migrations d’oiseaux dont il est spécialiste à ses heures -, comme je me le disais hier soir en écoutant le savoureux monologue de Fran Lebowitz interrogée par Martin Scorsese dans son épatante série documentaire – la conversation tout opposée à la peste actuelle de la jactance pour ne rien dire. LÉAUTAUD À NEW YORK. – J’ignorais tout, avant-hier encore, de cette célébrité new yorkaise, comme la France des braves gens ignorait tout, sans doute, à la fin des années 50 du siècle dernier, de l’existence de l’écrivain Paul Léautaud, juste connu des happy few des milieux littéraire et théâtral parisiens, qui devint d’un jour à l’autre une « icône » nationale - pour utiliser ce terme ridicule de notre époque - à la suite de la diffusion de ses entretiens radiophoniques avec Robert Mallet.Un écrivain parlant des poètes et de ses animaux domestiques (ce qui revenait au même à ses yeux), de sa mère et des lorettes de sa jeunesse ou de son père souffleur à la Comédie française, de son enfance et du Fléau (sa maîtresse principale), de la décadence du bien-parler et de cent autres choses plus essentielles que Dieu à ses yeux, cela nous régale aujourd’hui encore sur CD et c’est irremplaçable...

LÉAUTAUD À NEW YORK. – J’ignorais tout, avant-hier encore, de cette célébrité new yorkaise, comme la France des braves gens ignorait tout, sans doute, à la fin des années 50 du siècle dernier, de l’existence de l’écrivain Paul Léautaud, juste connu des happy few des milieux littéraire et théâtral parisiens, qui devint d’un jour à l’autre une « icône » nationale - pour utiliser ce terme ridicule de notre époque - à la suite de la diffusion de ses entretiens radiophoniques avec Robert Mallet.Un écrivain parlant des poètes et de ses animaux domestiques (ce qui revenait au même à ses yeux), de sa mère et des lorettes de sa jeunesse ou de son père souffleur à la Comédie française, de son enfance et du Fléau (sa maîtresse principale), de la décadence du bien-parler et de cent autres choses plus essentielles que Dieu à ses yeux, cela nous régale aujourd’hui encore sur CD et c’est irremplaçable... De la même façon, Fran Lebowitz capture littéralement l’attention du public réuni dans je ne sais quel théâtre new yorkais, devant les caméras d’un Scorsese souvent hilare, rien qu’a parler, mais avec quelle finesse sardonique, de son inaptitude enfantine au violoncelle et de la musique en général dont elle avoue ne savoir parler, de la médiocrité de la mémoire des chauffeurs de taxis new yorkais actuels (elle l’a été elle-même en sa jeunesse) par opposition à celles des cuisiniers capables de se rappeler la composition de 4000 plats, de ce qui serait advenu de Picasso si on l’avait obligé de fumer dehors, de la censure insupportable exercée par le politiquement correct , d’une vente aux enchères d’un chef-d’œuvre de la peinture adjugé 160 millions de dollars devant un public de snobs juste capable d’applaudir le montant en question en se foutant de la qualité de l’œuvre, de son ami Charlie Mingus fin bec ou de l’inconfort croissant des avions qu’elle préfère d’ailleurs ne pas prendre vu qu’il n’y a que New York l’invivable où il fait bon vivre selon elle…DE LA GÉNÉROSITÉ. – En écoutant, les yeux ravis (car le monologue est enrichi d’images de New York en tous ses états saisonniers) , cette causerie de l’élégante au chic bohème et aux mains aussi gracieusement volubiles que son bagou, je me suis réjoui de retrouver la faconde de grand seigneur non conformiste de Gore Vidal, autant que de saluer la générosité de Martin Scorsese qui, à part ses propres films, a dirigé naguère d’autres docus de premier ordre à la gloire des cinémas italien et américain ou du blues sous toutes ses coutures.Bien entendu, ces vieux New Yorkais font un peu « petit clan » à la Verdurin, joliment sûrs d’être le centre du monde artiste et intellectuel (on comprend la rage d’un parvenu inculte à la Donald Trump), et pourtant non : il y a chez eux un vrai respect du talent des autres, un vrai bon sens frotté d’humour et une liberté de parole qui fait merveille, autant que celle de Léautaud à Paris ou d’Oscar Wilde à Londres…À voir par conséquent : Martin Scorsese et Fran Lebowitz, Si c'était une ville, sur Netflix.

De la même façon, Fran Lebowitz capture littéralement l’attention du public réuni dans je ne sais quel théâtre new yorkais, devant les caméras d’un Scorsese souvent hilare, rien qu’a parler, mais avec quelle finesse sardonique, de son inaptitude enfantine au violoncelle et de la musique en général dont elle avoue ne savoir parler, de la médiocrité de la mémoire des chauffeurs de taxis new yorkais actuels (elle l’a été elle-même en sa jeunesse) par opposition à celles des cuisiniers capables de se rappeler la composition de 4000 plats, de ce qui serait advenu de Picasso si on l’avait obligé de fumer dehors, de la censure insupportable exercée par le politiquement correct , d’une vente aux enchères d’un chef-d’œuvre de la peinture adjugé 160 millions de dollars devant un public de snobs juste capable d’applaudir le montant en question en se foutant de la qualité de l’œuvre, de son ami Charlie Mingus fin bec ou de l’inconfort croissant des avions qu’elle préfère d’ailleurs ne pas prendre vu qu’il n’y a que New York l’invivable où il fait bon vivre selon elle…DE LA GÉNÉROSITÉ. – En écoutant, les yeux ravis (car le monologue est enrichi d’images de New York en tous ses états saisonniers) , cette causerie de l’élégante au chic bohème et aux mains aussi gracieusement volubiles que son bagou, je me suis réjoui de retrouver la faconde de grand seigneur non conformiste de Gore Vidal, autant que de saluer la générosité de Martin Scorsese qui, à part ses propres films, a dirigé naguère d’autres docus de premier ordre à la gloire des cinémas italien et américain ou du blues sous toutes ses coutures.Bien entendu, ces vieux New Yorkais font un peu « petit clan » à la Verdurin, joliment sûrs d’être le centre du monde artiste et intellectuel (on comprend la rage d’un parvenu inculte à la Donald Trump), et pourtant non : il y a chez eux un vrai respect du talent des autres, un vrai bon sens frotté d’humour et une liberté de parole qui fait merveille, autant que celle de Léautaud à Paris ou d’Oscar Wilde à Londres…À voir par conséquent : Martin Scorsese et Fran Lebowitz, Si c'était une ville, sur Netflix. -

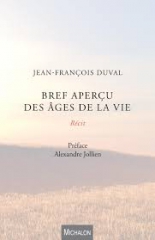

Compagnon de route

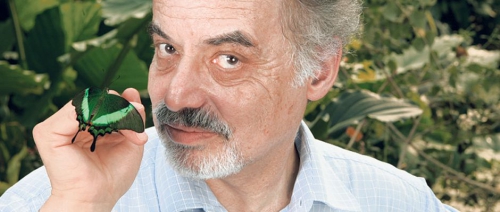

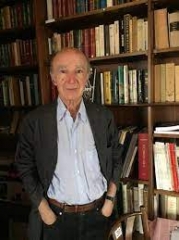

À propos d'un livre amical proposant un Bref aperçu des âges de la vie. Où Jean-François Duval prouve qu'on peut être philosophe en méditant assis devant son chien, un couteau à pamplemousse ou sa vieille mère peinant à nouer ses lacets...Jean-Francois Duval est à la fois un jeune fou et un vieux Monsieur posé, un enfant couratant en tous sens et le penseur de Rodin, un auto-stoppeur de tous les âges, l'homme de Cro-Magnon et le gérontonaute du futur - mais qui est au fond ce type qui ose dire JE et ne fait à vrai dire que ça sans s'exhiber pour autant devant sa webcam: plus discret, plus pudiquement réservé, plus débonnairement délicat ne se trouve pas souvent chez un JE qui n'est autre que notre NOUS multiface. Je suis donc nous sommes, pense en somme Jean-Francois Duval, et tous nos MOI volent en éclats après autant de mues, à travers les âges, pour se reconnaître dans cette universelle fiction verbale du JE. Au commencement était le verbe: JE suis donc Je pense donc j'écris, etc.

Marcel Proust a fait l'inventaire pléthorique, dans sa Recherche du temps perdu, des multiples MOI de son Narrateur (l'un de ses MOI et plus encore), et de leurs transformations à travers les années et les circonstances, de leur effacement occasionnel ou de leur réapparition fortuite sous un effet non moins imprévu (le coup de la madeleine ou du pavé inégal), mais le JE qui gribouille ses cahiers est unique par sa voix et son ton, comme est unique la voix du rabbi juif Ieshoua (dixit André Chouraqui) ou le ton du poète beatnik Charles Bukowski.

D'une façon analogue, mais avec un grain de sel de modestie narquoise, quelque part entre le pédagogue humoriste Roorda et le pédéraste ironiste Oscar Wilde, le compère Duval regroupe ses MOI et les nôtres pour leur faire danser le madison, cette danse en ligne des Sixties en laquelle il voit une sorte d'image du collectivisme bien tempéré, notant au passage que l'amer Michel Houellebecq gagnerait peut-être à s'y mettre. Bref, le JE du meilleur ami de sa chienne mène la danse et nos MOI fusionnent dans le temps en hologramme palimpsestueux...

Comme le précise Wikipedia, Jean-Francois Duval, auteur d'une dizaine de livres, a longtemps disposé de ce sésame qu'est une carte de presse, qui lui a permis de rencontrer quelques grands écrivains et autres clochards dont il a documenté la vie quotidienne. C'est à ce titre sans doute qu'il a rencontré Alexandre Jollien, qui le gratifie ici d'une préface très fraternelle.

Or c'est avec le même passe-passe qu'un jour, rencontrant moi aussi Jollien après la parution de son premier livre, je vécus cet épisode qui pourrait être du pur Duval. À savoir que, ce jour-là, après que le fameux Alexandre se fut pointé à notre rendez vous à bord d'une espèce de grand tricycle, et nous trouvant à la porte de son bureau, il me pria d'insérer à sa place la clef dans la serrure de celui-ci pour pallier sa maladresse d’handicapé - après quoi le philosophe, tel un albatros désempêtré de son grand corps patapouf, s'envolait sur les ailes de la pensée de Boèce !

J'ai fait allusion à la chienne de Duval, qui est elle-même une question philosophique sur pattes, mais une anecdote encore à propos de Jollien, en promenade avec son ami au parc Mon- Repos de Lausanne dont les volières jouxtent un bassin à poissons rouges. Alors Alexandre à Jean-François : "Plutôt oiseau où poisson ?" Et Jean-François: plutôt oiseau, avec des ailes pour gagner le ciel. Mais Alexandre : plutôt poisson, pour échapper aux barreaux...

Ainsi ce Bref aperçu des âges de la vie fait-il valoir de multiples points de vue qui, souvent, se relativisent les uns les autres sans forcément s'annuler, et c'est là que l'âge aussi joue sa partie.

Puisant ses éléments de sagesse un peu partout, Duval emprunte à Jean-Luc Godard, rencontré à Rolle au milieu de ses géraniums, l'idée selon laquelle les âges les plus réels de la vie sont la jeunesse et la vieillesse. Georges Simenon pensait lui aussi que l'essentiel d'une vie se grave dans les premières années, et à ce propos l'on retrouve, dans le livre de Duval, le charme et la totale liberté de parole des dictées du vieux romancier. Pour autant, Duval se garde d'idéaliser l'enfance ou l'âge de la retraite (ce seul mot d'ailleurs le fait rugir), pas plus que le familier des beatniks n'exalte les années 60 en général ou mai 68 en particulier.

Philosophiquement, au sens non académique en dépit de ses multiples allusions à Spinoza ou Sartre, Wittgenstein ou Camus, entre autres, Jean-Francois Duval s'inscrit à la fois dans la tradition des stoïciens à la Sénèque ou des voyageurs casaniers à la Montaigne, et plus encore dans la filiation des penseurs-poètes américains à la Thoreau, Emerson ou Whitman, avec une propension de conteur humoriste à la Chesterton ou à la Buzzati, toutes proportions gardées.À cet égard, Duval ne pose jamais ni ne cherche à en imposer. Un pédant le raccordera peut-être à l'empirio-criticisme pour sa façon de découvrir l'essence de l'esprit critique dans le couteau courbe à pamplemousse, mais il n'en demande pas tant, et sa façon de constater la disparition du sentiment sartro-camusien de l'Absurde relève de l'observation non dogmatique.

À juste titre aussi, Duval constate l'augmentation de la presbytie liée à l'âge, qui nous fait trouver plus courts les siècles séparant les fresques de Lascaux des inscriptions numériques de la Silicon Valley, et plus dense chaque instant vécu. Rêvant de son père, le fils décline franchement l'offre de poursuivre avec celui-ci une conversation sempiternelle dans un hypothétique au-delà, en somme content de ce qui a été échangé durant une vie ou le non-dit voire le secret gardent leur légitimité; et ses visites à sa mère nonagénaire ne sont pas moins émouvantes, mais sans pathos, même s’il se sait exclu du bal des clones futurs.

Un bon livre est, entre autres, une cabane où se réfugier des pluies acides et des emmerdeurs furieusement décidés à sauver le monde. Du moins Jean François Duval est-il un compère généreux , qui parie pour la bonne volonté pragmatique de nouvelles générations se rappelant plus ou moins les lendemains qui déchantent de diverses utopies meurtrières, sans cynisme pour autant.

Dans ses observations de vieux youngster (ce salopard est né comme moi en 1947 !) Jean- François Duval constate que la marche distingue l'adulte de l'enfant (et du jogger ou du battant courant au bureau), de même que la station assise caractérise le penseur et son chien, tandis que le noble cheval dort debout dans la nuit pensive. Or la fantaisie n'est pas exclue de la vie du sage, que sa tondeuse à gazon mécanique emporte au-dessus des pelouses tel un ange de Chagall. Alexandre Vialatte dirait que c'est ainsi qu'Allah est grand, alors que Jollien souligne le bon usage de tous nos défauts (inconséquence et paresse comprises) dans notre effort quotidien de bien faire, rappelant l'exclamation de Whitman et la bonne fortune de chacun: "Un matin de gloire à ma fenêtre me satisfait davantage que tous les livres de métaphysique !" Jean François Duval, Bref aperçu des âges de la vie. Préface d’Alexandre Jollien. Michalon, 238p. 2017.

Jean François Duval, Bref aperçu des âges de la vie. Préface d’Alexandre Jollien. Michalon, 238p. 2017. -

C quoi l'Amérique ?

À propos d’une affirmation péremptoire d'Emmanuel Macron, du chaos au Capitole, de Fran Lebowitz la sémillante New Yorkaise et du site Observateurs.ch fondu en complotisme primaire…À la Maison bleue, ce dimanche 10 janvier. – Après avoir annoncé aux Français qu’ils étaient « en guerre » contre la vie – nous autres experts en biologie moléculaire estimons en effet que le coronavirus est un élément de la diversité vivante à développement plus ou moins durable -, le sentencieux Emmanuel Macron a déclaré, l’autre soir, en anglais oral, que l’invasion du Capitole par la meute mécontente n’était pas l’Amérique.

À propos d’une affirmation péremptoire d'Emmanuel Macron, du chaos au Capitole, de Fran Lebowitz la sémillante New Yorkaise et du site Observateurs.ch fondu en complotisme primaire…À la Maison bleue, ce dimanche 10 janvier. – Après avoir annoncé aux Français qu’ils étaient « en guerre » contre la vie – nous autres experts en biologie moléculaire estimons en effet que le coronavirus est un élément de la diversité vivante à développement plus ou moins durable -, le sentencieux Emmanuel Macron a déclaré, l’autre soir, en anglais oral, que l’invasion du Capitole par la meute mécontente n’était pas l’Amérique. « Zisse ize notte America », a-t-il martelé en invoquant la démocratie qu’incarnerait par excellence « ze rieul America ». Et de fait, chacune et chacun d’entre nous, bêtement attachés à ce régime moins pire que tous les autres, selon cet autocrate féru de démocratie royaliste parlementaire qu’était Winston Churchill, se sera dit en assistant au reality show mis en scène par Donald Trump, que la démocratie n’est pas tout à fait « ça », mais quel rapport avec l’essentialité présumée de l’Amérique ?

« Zisse ize notte America », a-t-il martelé en invoquant la démocratie qu’incarnerait par excellence « ze rieul America ». Et de fait, chacune et chacun d’entre nous, bêtement attachés à ce régime moins pire que tous les autres, selon cet autocrate féru de démocratie royaliste parlementaire qu’était Winston Churchill, se sera dit en assistant au reality show mis en scène par Donald Trump, que la démocratie n’est pas tout à fait « ça », mais quel rapport avec l’essentialité présumée de l’Amérique ? John Wayne et les bérets verts sont-ils moins l’Amérique que Lincoln , et Charles Manson n’est-il pas autant l’Amérique que Martin Luther King ou Shaman Qanon l’emplumé antisémite et son compère à dégaine de poivrot de western trônant dans le fauteil de Nancy Pelosi ? Et les bombes américaines sur le Vietnam, Belgrad ou Bagdad, est-ce l’Amérique ou pas ?

John Wayne et les bérets verts sont-ils moins l’Amérique que Lincoln , et Charles Manson n’est-il pas autant l’Amérique que Martin Luther King ou Shaman Qanon l’emplumé antisémite et son compère à dégaine de poivrot de western trônant dans le fauteil de Nancy Pelosi ? Et les bombes américaines sur le Vietnam, Belgrad ou Bagdad, est-ce l’Amérique ou pas ? DU BIG LEBOWSKI à FRAN LEBOWICZ…- En regardant hier soir, sur Netflix, le documentaire que Marrtin Scorsese a consacré à la pétulante « icône » new yorkaise Fran Lebowicz, cabotinant avec brio devant une salle comble pour dire ce qu’est selon elle « ze rieul » New York, évoquant notamment la merveille quotidienne que c’est de déambuler tous les jours à pinces dans les rues, au risque d’être renversé par un ado conduisant son vélo des seuls coudes en tenant d’une main son smartphone et de l’autre une part de pizza, je me rappelai cette aube magique, hivernale et donnant aux buildings le profil élancé de pics de haute montagne, de part et d’autre de la 7e Avenue, quand pour la première fois je débarquai de Washington D.C. par le bus à l’enseigne du Lévrier (« ze famousse Greyound ») et me retrouvai dans les entrailles souterraines de Times Square grouillantes de camés et de paumés tirés de leur dernier essai de sommeil par les cops, avant de surgir au grand air de janvier 1981 et d’entreprendre, fasciné, la descente de l’Avenue jusqu’à l’embarquement de Staten Island, tout au bout de Manhattan - et de l’ile ensuite de voir « ça » qu’auront découvert les émigrants au début du siècle: New York debout !...Au début de la pandémie, le New Yorkais de souche allemande Donald Trump eût aimé faire croire à sa clientèle mélangée, nostalgiques du Big Lebowski compris, que son New York n’était pas celui du gouverneur démocrate Andrew Cuomo, mais plutôt celui d’une certain autre ex-Rital au nom de Giuliani et à gueule tordue de Padrone – le même qui combat la Maffia dans le film qu’on sait...Or Fran Lebowicz, ancienne complice de Warhol qu’on donne pour une nouvelle Dorothy Parker, mettra tout le monde d’accord en déclarant que ce qui caractérise New York, au dire surtout des psychiatres, est le bruit dont tous leurs patients se plaignent plus que de leurs relations avec Mère ou Père, et que ce bruit, combiné avec l’odeur du métro, résume la « musique » de New York, etc.

DU BIG LEBOWSKI à FRAN LEBOWICZ…- En regardant hier soir, sur Netflix, le documentaire que Marrtin Scorsese a consacré à la pétulante « icône » new yorkaise Fran Lebowicz, cabotinant avec brio devant une salle comble pour dire ce qu’est selon elle « ze rieul » New York, évoquant notamment la merveille quotidienne que c’est de déambuler tous les jours à pinces dans les rues, au risque d’être renversé par un ado conduisant son vélo des seuls coudes en tenant d’une main son smartphone et de l’autre une part de pizza, je me rappelai cette aube magique, hivernale et donnant aux buildings le profil élancé de pics de haute montagne, de part et d’autre de la 7e Avenue, quand pour la première fois je débarquai de Washington D.C. par le bus à l’enseigne du Lévrier (« ze famousse Greyound ») et me retrouvai dans les entrailles souterraines de Times Square grouillantes de camés et de paumés tirés de leur dernier essai de sommeil par les cops, avant de surgir au grand air de janvier 1981 et d’entreprendre, fasciné, la descente de l’Avenue jusqu’à l’embarquement de Staten Island, tout au bout de Manhattan - et de l’ile ensuite de voir « ça » qu’auront découvert les émigrants au début du siècle: New York debout !...Au début de la pandémie, le New Yorkais de souche allemande Donald Trump eût aimé faire croire à sa clientèle mélangée, nostalgiques du Big Lebowski compris, que son New York n’était pas celui du gouverneur démocrate Andrew Cuomo, mais plutôt celui d’une certain autre ex-Rital au nom de Giuliani et à gueule tordue de Padrone – le même qui combat la Maffia dans le film qu’on sait...Or Fran Lebowicz, ancienne complice de Warhol qu’on donne pour une nouvelle Dorothy Parker, mettra tout le monde d’accord en déclarant que ce qui caractérise New York, au dire surtout des psychiatres, est le bruit dont tous leurs patients se plaignent plus que de leurs relations avec Mère ou Père, et que ce bruit, combiné avec l’odeur du métro, résume la « musique » de New York, etc. ET LA SUISSE, C’EST « ÇA » ? - Enfin ce que je me disais, ce matin, en me rappelant mon dernier surf sur le site qu’on pourrait dire de la SWITZERLAND FIRST, à l’enseigne d’Observateurs.ch dont le moindre papier récent est censuré par Facebook pour fake news avérées, c’est que la démocratie suisse est aussi ça : cette liberté de prétendre que le chaos du Capitole est un coup monté des démocrates et des extrémistes de gauche, que jamais on n’a censuré pareillement la vérité vraie seule accessible au porte-drapeau Uli Windisch (patron du site érigeant le politiquement incorrect en nouveau dogme) passé d’un sociologisme de centre droite à un fanatisme chauvin qui lui fait voir partout l’Hydre de gauche.Pas plus délirant, évidemment, que QAnon-Shaman qui prétend que les Alpes suisse sont truffées de repaires de pédophiles et de bunkers dans lesquels nous préparons le clonage satanique du Futur ?Yes Mum, la Suisse est à la fois Ziegler le Guillaume Tell gauchiste au costar trois-pièces et Blocher le milliardaire nationaliste apprécié des Chinois, et plus que jamais je me sens redevable au coronavirus apocalyptique de faire mieux ressortir cette évidence énoncée par Charles-Albert Cingria, à savoir que « la société est une viscosité et une fiction », et que la vie est la pire chose qui pouvait nous arriver, et la meilleure avec ou sans vaccin, etc.

ET LA SUISSE, C’EST « ÇA » ? - Enfin ce que je me disais, ce matin, en me rappelant mon dernier surf sur le site qu’on pourrait dire de la SWITZERLAND FIRST, à l’enseigne d’Observateurs.ch dont le moindre papier récent est censuré par Facebook pour fake news avérées, c’est que la démocratie suisse est aussi ça : cette liberté de prétendre que le chaos du Capitole est un coup monté des démocrates et des extrémistes de gauche, que jamais on n’a censuré pareillement la vérité vraie seule accessible au porte-drapeau Uli Windisch (patron du site érigeant le politiquement incorrect en nouveau dogme) passé d’un sociologisme de centre droite à un fanatisme chauvin qui lui fait voir partout l’Hydre de gauche.Pas plus délirant, évidemment, que QAnon-Shaman qui prétend que les Alpes suisse sont truffées de repaires de pédophiles et de bunkers dans lesquels nous préparons le clonage satanique du Futur ?Yes Mum, la Suisse est à la fois Ziegler le Guillaume Tell gauchiste au costar trois-pièces et Blocher le milliardaire nationaliste apprécié des Chinois, et plus que jamais je me sens redevable au coronavirus apocalyptique de faire mieux ressortir cette évidence énoncée par Charles-Albert Cingria, à savoir que « la société est une viscosité et une fiction », et que la vie est la pire chose qui pouvait nous arriver, et la meilleure avec ou sans vaccin, etc. -

Ce qu'ils disent vraiment

De « ces choses-là » et de La ChoseÀ propos de la réalité réelle que nous vivons et de ce qu’on en peut dire. De ce que disent vraiment Proust et, à leur façon, Céline ou Jouhandeau..Ce vendredi 8 janvier. – Dès la début de la pandémie en cours, j’en ai perçu le tour apocalyptique, au sens propre d'une «révélation », mais pas au sens figuré de la théologie : au sens d’un dévoilement, lequel m’est apparu avant tout comme une mise au jour de l’inanité des idéologies, des théories complotistes ou non, et de tout ce qui fait l’impasse sur la complexité du phénomène et sa réalité bêtement naturelle, si l’on prend la nature comme un grand corps malmené par notre espèce.Cette idée m’est venue avant ma découverte de La vie dans l’univers du physicien Freeman Dyson, qui n’a fait qu’affermir mon intuition avec des arguments combinant la Science et la Poésie, sans que l’une n’interfère avec l’autre comme l’aurait voulu un Jean Guitton berné par les frères Bogdanov et tant d’adeptes du Nouvel Âge plus ou moins escrocs ou escroqués.Cela dit on aura vu proliférer, par rapport à la pandémie, cette nouvelle semi-imposture du «débunkage» qui prétend en finir avec le complotisme au moyen de nouveaux arguments ressortissant eux aussi à une idéologie pseudo-scientifique à relents médiatico-politiques, et le serpent de se mordre la queue à l’enseigne d’une déconstruction relançant la fabrication de l’ignorance – le fait restant têtu, comme le rappelle humblement Dyson, selon quoi notre ignorance reste à peu près entière…CE QU’ON PEUT DIRE. – L’époque est à l’ingénieur et au technicien, comme le rappelle le charmant vulgarisateur qu’incarne Yuval Noah Harari, abusivement taxé de «philosophe», et c’est en somme rassurant qu’on sache à quel guichet s’adresser pour les réclamations, mais la Littérature, la Poésie, l’Art sont autre chose me dis-je en revenant une fois de plus aux trios de Mendelssohn ou au piano de Schubertn avant de reprendre la lecture du Temps retrouvé dont je me demande, tout à trac, ce que signifient les premières vingt pages, jusqu’à l’impayable pastiche de Goncourt...

De « ces choses-là » et de La ChoseÀ propos de la réalité réelle que nous vivons et de ce qu’on en peut dire. De ce que disent vraiment Proust et, à leur façon, Céline ou Jouhandeau..Ce vendredi 8 janvier. – Dès la début de la pandémie en cours, j’en ai perçu le tour apocalyptique, au sens propre d'une «révélation », mais pas au sens figuré de la théologie : au sens d’un dévoilement, lequel m’est apparu avant tout comme une mise au jour de l’inanité des idéologies, des théories complotistes ou non, et de tout ce qui fait l’impasse sur la complexité du phénomène et sa réalité bêtement naturelle, si l’on prend la nature comme un grand corps malmené par notre espèce.Cette idée m’est venue avant ma découverte de La vie dans l’univers du physicien Freeman Dyson, qui n’a fait qu’affermir mon intuition avec des arguments combinant la Science et la Poésie, sans que l’une n’interfère avec l’autre comme l’aurait voulu un Jean Guitton berné par les frères Bogdanov et tant d’adeptes du Nouvel Âge plus ou moins escrocs ou escroqués.Cela dit on aura vu proliférer, par rapport à la pandémie, cette nouvelle semi-imposture du «débunkage» qui prétend en finir avec le complotisme au moyen de nouveaux arguments ressortissant eux aussi à une idéologie pseudo-scientifique à relents médiatico-politiques, et le serpent de se mordre la queue à l’enseigne d’une déconstruction relançant la fabrication de l’ignorance – le fait restant têtu, comme le rappelle humblement Dyson, selon quoi notre ignorance reste à peu près entière…CE QU’ON PEUT DIRE. – L’époque est à l’ingénieur et au technicien, comme le rappelle le charmant vulgarisateur qu’incarne Yuval Noah Harari, abusivement taxé de «philosophe», et c’est en somme rassurant qu’on sache à quel guichet s’adresser pour les réclamations, mais la Littérature, la Poésie, l’Art sont autre chose me dis-je en revenant une fois de plus aux trios de Mendelssohn ou au piano de Schubertn avant de reprendre la lecture du Temps retrouvé dont je me demande, tout à trac, ce que signifient les premières vingt pages, jusqu’à l’impayable pastiche de Goncourt... Que dit Proust entre les lignes en nous bassinant à propos des goûts supposé de Robert de Saint-Jean, passé de Rachel à Morel, des préférences supposées d’Albertine et même de Gilberte, et qu’en a-t-on à fiche de savoir si tel « en est » ou « n'en n’est pas » après les mêmes observations remâchées sur des centaines de pages dans Sodome et Gomorrhe, à croire que Proust n’est qu’un obsédé de ces choses-là ?En fait plus j’« écoute » le Narrateur et plus j’entends une autre musique, qui est celle non de la conformité moralement ou socialement conforme de ces choses-là, mais de la réalité poétique et musicale de La Chose, qui est essentiellement ce qui est dit vraiment sous l’apparence de ce qui est écrit, à savoir précisément cette musique, et picturale, sensuelle et sexuelle (sans une seule « scène explicite») que Céline feint de ne pas saisir alors qu’il dit autrement la même chose.

Que dit Proust entre les lignes en nous bassinant à propos des goûts supposé de Robert de Saint-Jean, passé de Rachel à Morel, des préférences supposées d’Albertine et même de Gilberte, et qu’en a-t-on à fiche de savoir si tel « en est » ou « n'en n’est pas » après les mêmes observations remâchées sur des centaines de pages dans Sodome et Gomorrhe, à croire que Proust n’est qu’un obsédé de ces choses-là ?En fait plus j’« écoute » le Narrateur et plus j’entends une autre musique, qui est celle non de la conformité moralement ou socialement conforme de ces choses-là, mais de la réalité poétique et musicale de La Chose, qui est essentiellement ce qui est dit vraiment sous l’apparence de ce qui est écrit, à savoir précisément cette musique, et picturale, sensuelle et sexuelle (sans une seule « scène explicite») que Céline feint de ne pas saisir alors qu’il dit autrement la même chose. Proust selon Céline, on se le rappelle, ce serait l’histoire de ce mec qui consacre cinquante pages à se demander comment Totor va s’y prendre pour enculer ou se faire enculer par Tatave, mais Céline sait très bien, dans sa gouailleuse mauvaise foi, que «ces choses » n’ont à vrai dire rien à voir avec La Chose, qu’il appelle lui-même tantôt « l’émotion » et tantôt la « petite musique ».

Proust selon Céline, on se le rappelle, ce serait l’histoire de ce mec qui consacre cinquante pages à se demander comment Totor va s’y prendre pour enculer ou se faire enculer par Tatave, mais Céline sait très bien, dans sa gouailleuse mauvaise foi, que «ces choses » n’ont à vrai dire rien à voir avec La Chose, qu’il appelle lui-même tantôt « l’émotion » et tantôt la « petite musique ». LA MARQUE DU GRAND ÉCRIVAIN. – Dans ses Divertissements, Marcel Jouhandeau, à propos de Molière, se demande ce qui caractérise celui que, trop souvent par abus de langage, on qualifie de « grand écrivain ». Et de constater que « les écrivains de qualité pullulent, les écrivains de talent se multiplient à vue d’œil, mais de grands écrivains il n’y en a pas plus de deux ou trois par siècle ». Et de préciser ensuite que deux critères permettent de reconnaître un éventuel grand écrivain , « l’importance du monde qu’il a ressuscité ou créé, comme Saint-Simon, Balzac, Stendhal et Proust, ou bien l’originalité de son style, du moment qu’on ne peut lire une phrase de lui sans la reconnaître pour sienne, comme il arrive en présence d’une ligne de Pascal, de Chateaubriand, de Chamfort ou de Jules Renard », et l’on pourrait ajouter : de Céline, ou encore: de Jouhandeau lui-même.De la même façon, lisant les évocations furieusement érotiques de Jouhandeau le catho grand seigneur de souche terrienne et de goûts particulier, dans ses Pages égarées sublimement dévolues à la glorification du cul et de la flamberge, je me dis que là non plus ce n’est pas de « ces choses » passionnant les tabloïds qu’il est question là, mais de La Chose qui est affaire de monde recréé et de musique…Freeman J. Dyson, La vie dans l'univers, réflexions d'un physicien. Gallimard, 2009.Marcel Jouhandeau. Divertissements, Gallimard 1965; Pages égarées, Pauvert 1980.

LA MARQUE DU GRAND ÉCRIVAIN. – Dans ses Divertissements, Marcel Jouhandeau, à propos de Molière, se demande ce qui caractérise celui que, trop souvent par abus de langage, on qualifie de « grand écrivain ». Et de constater que « les écrivains de qualité pullulent, les écrivains de talent se multiplient à vue d’œil, mais de grands écrivains il n’y en a pas plus de deux ou trois par siècle ». Et de préciser ensuite que deux critères permettent de reconnaître un éventuel grand écrivain , « l’importance du monde qu’il a ressuscité ou créé, comme Saint-Simon, Balzac, Stendhal et Proust, ou bien l’originalité de son style, du moment qu’on ne peut lire une phrase de lui sans la reconnaître pour sienne, comme il arrive en présence d’une ligne de Pascal, de Chateaubriand, de Chamfort ou de Jules Renard », et l’on pourrait ajouter : de Céline, ou encore: de Jouhandeau lui-même.De la même façon, lisant les évocations furieusement érotiques de Jouhandeau le catho grand seigneur de souche terrienne et de goûts particulier, dans ses Pages égarées sublimement dévolues à la glorification du cul et de la flamberge, je me dis que là non plus ce n’est pas de « ces choses » passionnant les tabloïds qu’il est question là, mais de La Chose qui est affaire de monde recréé et de musique…Freeman J. Dyson, La vie dans l'univers, réflexions d'un physicien. Gallimard, 2009.Marcel Jouhandeau. Divertissements, Gallimard 1965; Pages égarées, Pauvert 1980. -

Que du bonheur...

Ce jeudi 7 janvier.- Quelle soirée captivante nous aurons vécue dans la nuit du 6 au 7 janvier, coïncidant avec la journée très venteuse filant ses heures autour du vénérable édifice à silhouette de pièce montée de pâtisserie que figure le Capitole de Washington D.C. dont je me suis rappelé, dans la foulée, le triste état de ruine après l’attaque terroriste qu’il subit au début de la fameuse série Designated survivor - toujours à découvrir sur Netflix pour qui est en manque de dystopies.

Que d’intéressantes observations nous auront été offertes pendant ces heures évidemment «historiques», selon l’expression préférée des chroniqueurs mondains ou sportifs, et à plusieurs strates spatio-temporelles, en ce qui me concerne, puisque je suivais les actualités américaines en « live » sur les sites alternés de CNN, du Guardian anglais et du Washington Post, tout en regardant d’un œil latéral un documentaire consacré à l’originale destinée du prince Charles et en relisant, de l’autre, le dernier chapitre du premier jet de mon roman panoptique où je rebrasse « tout ça » et le reste...

LOGORRHÉE .- J’attendais l’apparition du président Donald Trump lorsque mon ami écrivain Fabrice P., reconnu jusqu’à Singapour et Boston pour ses travaux en matière de logique et de philosophie des sciences, m’a appelé au téléphone pour notre entretien quasi hebdomadaire sur l’état de nos nations respectives, et j’ai pris note de ses légitimes inquiétudes quant à l’avenir des équilibres démocratiques, fort de sa longue expérience de la vie américaine et de ce qu’il observe aujourd’hui dans la Ville-lumière en état de couvre-feu.

Lui pas plus que moi n’est attiré par quelque théorie complotiste que ce soit, mais notre sens partagé du comique n’exclut pas certain pessimisme – avec le rire forcé qui en procède; et c’est bel et bien le parti d’en rire que j’ai pris ensuite à l’écoute du discours du mafioso présidentiel aussi abondant et vide que ceux de feu Fidel Castro, quoique plutôt genre bateleur de grande surface ou télévangéliste de plage de riches, etc.

Sur le même registre du délire compulsif et de l'idéologie vaseuse, je me suis rappelé en outre nos discours de soixante-huitards, et plus précisément une certaine nuit à la Sorbonne où, avec mon ami carabin Reynald, nous écoutions, petits terriens sidérés, nos camarades Français à la folle éloquence sonnant le creux, aussi interloqués et dubitatifs que le personnage de Ramuz confronté à la même rhétorique sous la Commune et concluant: bah, Samuel, cela n'est pas pour toi...

DE L’HYBRIS.- Comme me le faisait remarquer mon ami logicien ferré en matière d’aberrance maniaque, l’ubuesque Donald est un infantile trépignant que son impériale vanité empêchera jusqu’au bout de ne pas incarner le Winner, ligoté par son hybris en sociopathe de l’espèce que les Anciens traitaient avec une rigueur qui s’est perdue, hélas ou tant mieux - à vrai dire nos douces natures préfèrent la fessée, symbolique ou manu militari, à la peine de mort.

On le voyait d'ailleurs venir dès ses jeunes années de champion de l'immobilier, n'acceptant jamais la défaite ni la moindre contradiction, et ne trouvant à tout coup que la parade de l'argent pour faire taire ses opposants. Suétone et Plutarque avaient décrit le phénomène en leur temps, mais l'orgueil funeste est une denrée durable.

AUTOGOAL.- De graves mines politiciennes ont invoqué, à la suite des désordres iconoclastes de la nuit dernière, la fragilité de la démocratie , dont je me suis étonné au contraire de la solide résistance face à la meute. Celle-ci d’ailleurs était très mélangée, faite sans doute de plus de braves gens que de fous furieux. Quant à la police, elle s'est montrée d'une placidité quasi angélique, toute de retenue sous les quolibets et les crachats...

À vrai dire, l’anarchiste en savates que je suis, tendance Brassens ou Thoreau (ou Montaigne ou Tchekhov, selon les jours) a plutôt souri en voyant tels chenapans hirsutes à tenues semi-guerrières négligées, poser leurs culs mal lavés sur tel ou tel trône pseudo sacré, et comment ne pas rire du paltoquet présidentiel, même si sa bêtise reste dangereuse ?

Pourtant, en optimiste décidément irresponsable, je vois plutôt une chance, dans le formidable autogoal du démagogue, de distinguer plus nettement le monstre du pouvoir abusif dont la seule légitimation est l’argent, et peut-être de mieux s’en protéger.

Or les braves gens ne veulent ils que de ça ? Je n’en suis pas sûr du tout. J’inclinerais plutôt à voir le bon fond du cretinus terrestris. Je me rappelle à ce propos ce que me disait Alexandre Zinoviev à propos du pouvoir soviétique, à la fin des années 70 : que les gens l’auront voulu. Avec l’avantage, par rapport au mal occidental, de voir mieux le monstre. Et les braves gens ont viré celui-ci, en attendant de virer Ubu et le virus pour ne plus se consacrer ensuite, n’est-ce pas, qu'à la recherche sempiternelle du bonheur, etc.

-

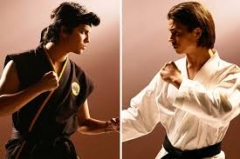

Cher Journal

Dans notre lit, ce mercredi 6 janvier.- Quelle impulsion soudaine et irrépressible m’a fait revenir hier soir, une fois de plus, au Temps retrouvé, après avoir regardé en diagonale les dix épisodes nouveaux de la série américaine Kobra Kai, évidemment soulagé, comme des millions de spectatrices et de spectateurs accros à ce feuilleton de par le monde , de voir le jeune et beau latino Miguelito sortir du coma où l’a plongé sa terrible chute dans l’escalier du lycée à la fin du combat qui l’a opposé à Roddie. Y a-t-il un lien entre cette série déconseillée aux moins de 13 ans, dont la finalité est en somme un inventaire des diverses façons d’exercer ou de sublimer la violence travaillant la société, et le travail particulier du Narrateur marmonnant dans sa chambre de Tansonville tandis que le jour décline sur le clocher de l’église de Combray dont la silhouette se découpe dans le carré violacé de la fenêtre ? Peut-être, me dis-je à l’instant aux côtés de Lady L. qui, après les dernières nouvelles du Washington post numérique, revient à ses patiences et m’explique que leur enchaînement logique la détend alors qu’elle se bat ces jours avec les schémas de tricot super-compliqués que lui transmet notre fille S. revenue de Californie depuis une bonne année...QUE TOUT SE TIENT.- À nos considérations matinales le chien endormi sur le duvet ne prend aucune part, et pourtant il fait partie du tableau en tant que ressortissant de la Nature apprivoisée, et sa présence aussi nous détend, mieux que le ferait un molosse ou un chinchilla, en fox à poil doux et caractère égal, resté vif à bientôt neuf ans.Tout se tient: la placidité du chien qui se sait aussi en sécurité que nos petits-enfants, là-haut dans la neige de La Désirade, le confort à mes yeux effrayant dans lequel vit ces jours l’ami Roland J. dans sa prison du Lausanne-Palace et la situation générale du monde comme arrêté, en suspens, qu’on pourrait dire à la question avec le double sens d’une interrogation générale et d’un supplice particulier.À DISTANCE.- Dans l’introduction à son dernier essai intitulé Dans la tempête virale, Slavoj Zizek évoque la question, combien actuelle, de la distance obligée, rappelant la réponse du rabbi Iéshouah à Marie Madeleine, Noli me tangere (évangile de Jean, 20, 17) et ce que représente, dans notre rapport aux autres, le fait de ne pas les toucher physiquement. Et de produire cette belle citation du jeune Hegel : « L’être humain est cette nuit, ce néant vide qui contient tout dans la simplicité de cette nuit, une richesse de représentations, d’images infiniment multiples dont aucune précisément ne lui vient à l’esprit ou qui ne sont pas en tant que présentes (…) C’est cette nuit qu’on découvre lorsqu’on regarde un homme dans les yeux ».Et Zizek d’enchaîner : « Aucun coronavirus ne peut nous enlever cela. On peut donc espérer que la distanciation physique vienne même renforcer l’intensité de notre lien aux autres ». Ce que, personnellement, je vis « moralement » depuis des années à l’enseigne de ce que René Girard appelle la « médiation externe », à savoir la distance excluant ou du moins atténuant la rivalité mimétique et le jeu chaplinesque des chaises de coiffeur où chacun renchérit.Sous l’effet de la « médiation interne », Don Quichotte et Sancho en restent à une rivalité toujours tendue, alors que la passion partagée de Quichotte et du jeune bachelier pour les romans de chevalerie, image parfaite de la médiation externe, assure à leur relation la liberté requise. C’est ainsi que mon amitié avec le Marquis, mon cher Gérard, est restée pure et libre un peu moins de cinquante ans durant alors que tant d’autres de mes relations amicales ou amoureuses ont foiré par manque de distance, l’espace d’une cravate (même virtuelle) ou d’une cravache, comme je le vis depuis quelque temps avec mes compères Quentin et Fabrice…

Y a-t-il un lien entre cette série déconseillée aux moins de 13 ans, dont la finalité est en somme un inventaire des diverses façons d’exercer ou de sublimer la violence travaillant la société, et le travail particulier du Narrateur marmonnant dans sa chambre de Tansonville tandis que le jour décline sur le clocher de l’église de Combray dont la silhouette se découpe dans le carré violacé de la fenêtre ? Peut-être, me dis-je à l’instant aux côtés de Lady L. qui, après les dernières nouvelles du Washington post numérique, revient à ses patiences et m’explique que leur enchaînement logique la détend alors qu’elle se bat ces jours avec les schémas de tricot super-compliqués que lui transmet notre fille S. revenue de Californie depuis une bonne année...QUE TOUT SE TIENT.- À nos considérations matinales le chien endormi sur le duvet ne prend aucune part, et pourtant il fait partie du tableau en tant que ressortissant de la Nature apprivoisée, et sa présence aussi nous détend, mieux que le ferait un molosse ou un chinchilla, en fox à poil doux et caractère égal, resté vif à bientôt neuf ans.Tout se tient: la placidité du chien qui se sait aussi en sécurité que nos petits-enfants, là-haut dans la neige de La Désirade, le confort à mes yeux effrayant dans lequel vit ces jours l’ami Roland J. dans sa prison du Lausanne-Palace et la situation générale du monde comme arrêté, en suspens, qu’on pourrait dire à la question avec le double sens d’une interrogation générale et d’un supplice particulier.À DISTANCE.- Dans l’introduction à son dernier essai intitulé Dans la tempête virale, Slavoj Zizek évoque la question, combien actuelle, de la distance obligée, rappelant la réponse du rabbi Iéshouah à Marie Madeleine, Noli me tangere (évangile de Jean, 20, 17) et ce que représente, dans notre rapport aux autres, le fait de ne pas les toucher physiquement. Et de produire cette belle citation du jeune Hegel : « L’être humain est cette nuit, ce néant vide qui contient tout dans la simplicité de cette nuit, une richesse de représentations, d’images infiniment multiples dont aucune précisément ne lui vient à l’esprit ou qui ne sont pas en tant que présentes (…) C’est cette nuit qu’on découvre lorsqu’on regarde un homme dans les yeux ».Et Zizek d’enchaîner : « Aucun coronavirus ne peut nous enlever cela. On peut donc espérer que la distanciation physique vienne même renforcer l’intensité de notre lien aux autres ». Ce que, personnellement, je vis « moralement » depuis des années à l’enseigne de ce que René Girard appelle la « médiation externe », à savoir la distance excluant ou du moins atténuant la rivalité mimétique et le jeu chaplinesque des chaises de coiffeur où chacun renchérit.Sous l’effet de la « médiation interne », Don Quichotte et Sancho en restent à une rivalité toujours tendue, alors que la passion partagée de Quichotte et du jeune bachelier pour les romans de chevalerie, image parfaite de la médiation externe, assure à leur relation la liberté requise. C’est ainsi que mon amitié avec le Marquis, mon cher Gérard, est restée pure et libre un peu moins de cinquante ans durant alors que tant d’autres de mes relations amicales ou amoureuses ont foiré par manque de distance, l’espace d’une cravate (même virtuelle) ou d’une cravache, comme je le vis depuis quelque temps avec mes compères Quentin et Fabrice… JOURNAL DE BORD .- À propos de Fabrice P., justement, qui m’écrivait l’autre jour qu’il vivait la lecture de Proust sans discontinuer, je me dis aussi que tout se tient, entre la phrase de la Recherche et les siennes, par la précision sensible extrême de la langue et par la porosité « musicienne » avec laquelle ces deux natures délicates de frêles jeunes gens (à la soixantaine Fabrice reste aussi bien d’une sorte de gracilité juvénile, sans compter ses foulards et talonnettes) aux esprits aussi puissants que retors, captent et réfractent dans leurs écrits ce qu’on dit aujourd’hui, assez joliment, le multivers, chacun participant à sa façon très libre à ce que Cowper Powys appelle le « journal de bord de l’humanité ».Or je me dis à l’instant, assis à ma table moulurée d’importation javanaise, devant mon Hyper Mac et bercé par la chanson Rester partir de Francis Cabrel diffusée par mon appli Bluetooth, que ma nouvelle pratique du journal continu, amorcée ce 1er janvier 2021, va constituer, huitième volume de mes Lectures du monde et par delà les collages diachroniques ou non datés de mes carnets, une manière de Cher Journal en temps réel, dont les apparences linéaires ne seront qu’une prolongation de ma pratique littéraire du judo, jusqu’à ce que certaine Dame, en kimono seyant, se pointe sur le dojo…

JOURNAL DE BORD .- À propos de Fabrice P., justement, qui m’écrivait l’autre jour qu’il vivait la lecture de Proust sans discontinuer, je me dis aussi que tout se tient, entre la phrase de la Recherche et les siennes, par la précision sensible extrême de la langue et par la porosité « musicienne » avec laquelle ces deux natures délicates de frêles jeunes gens (à la soixantaine Fabrice reste aussi bien d’une sorte de gracilité juvénile, sans compter ses foulards et talonnettes) aux esprits aussi puissants que retors, captent et réfractent dans leurs écrits ce qu’on dit aujourd’hui, assez joliment, le multivers, chacun participant à sa façon très libre à ce que Cowper Powys appelle le « journal de bord de l’humanité ».Or je me dis à l’instant, assis à ma table moulurée d’importation javanaise, devant mon Hyper Mac et bercé par la chanson Rester partir de Francis Cabrel diffusée par mon appli Bluetooth, que ma nouvelle pratique du journal continu, amorcée ce 1er janvier 2021, va constituer, huitième volume de mes Lectures du monde et par delà les collages diachroniques ou non datés de mes carnets, une manière de Cher Journal en temps réel, dont les apparences linéaires ne seront qu’une prolongation de ma pratique littéraire du judo, jusqu’à ce que certaine Dame, en kimono seyant, se pointe sur le dojo… -

To be or not to be MUM

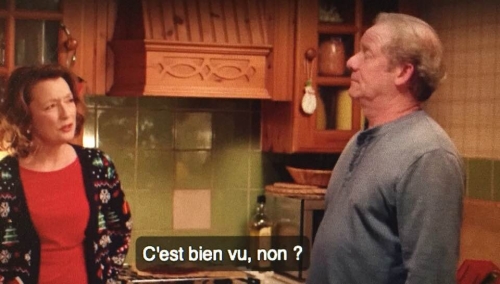

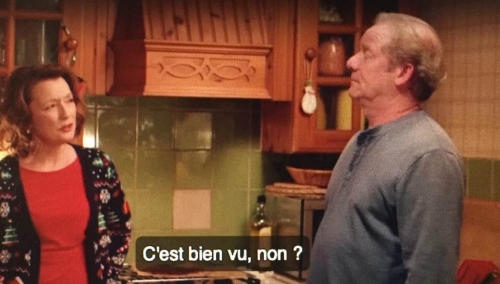

À la Maison bleue, ce mardi 5 janvier. – Pendant que, tôt ce matin, Lady L. me faisait entendre, capté sur sa tablette, un extrait du téléphone d’une heure passé entre Donald Trump et les hauts responsables de Georgie qu’il priait de l’aider à casser le résultat des élections, je resongeai au comique extrême de la situation mondiale que nous vivons ces jours, qui ramène un peu tout au niveau de pitrerie de l’Ubu américain et des joyeux pantins de la comédie anglaise Mum, qu’il faut absolument que je revoie de A à Z pour en détailler tout ce qui nous renvoie aux épisodes de notre propre feuilleton de tous les jours.

À la Maison bleue, ce mardi 5 janvier. – Pendant que, tôt ce matin, Lady L. me faisait entendre, capté sur sa tablette, un extrait du téléphone d’une heure passé entre Donald Trump et les hauts responsables de Georgie qu’il priait de l’aider à casser le résultat des élections, je resongeai au comique extrême de la situation mondiale que nous vivons ces jours, qui ramène un peu tout au niveau de pitrerie de l’Ubu américain et des joyeux pantins de la comédie anglaise Mum, qu’il faut absolument que je revoie de A à Z pour en détailler tout ce qui nous renvoie aux épisodes de notre propre feuilleton de tous les jours. ALTERNANCE. - Conformément à ma pratique athlétique du grand écart, je n’ai cessé de lire, hier, Pascal aux cabinets où une courante récurrente (excès de consommation de bombons aux herbes fourrés sans sucre) m’a ramené vingt fois, déchiffrant donc à peu près vingt pages de La vie de Monsieur Pascal par sa sœur Gilberte, en alternance avec un traité de Jacques Réda sur la versification française intitulé Quel avenir pour la cavalerie ? et la suite et fin de la quatrième saison de The Crown. Sur quoi je me dis que celui ou celle qui apprécie Bouvard et Pécuchet ne peut que raffoler de Mum…

ALTERNANCE. - Conformément à ma pratique athlétique du grand écart, je n’ai cessé de lire, hier, Pascal aux cabinets où une courante récurrente (excès de consommation de bombons aux herbes fourrés sans sucre) m’a ramené vingt fois, déchiffrant donc à peu près vingt pages de La vie de Monsieur Pascal par sa sœur Gilberte, en alternance avec un traité de Jacques Réda sur la versification française intitulé Quel avenir pour la cavalerie ? et la suite et fin de la quatrième saison de The Crown. Sur quoi je me dis que celui ou celle qui apprécie Bouvard et Pécuchet ne peut que raffoler de Mum… SANS VOIX. - L’expression « sans voix » caractérise la position de Mum face à la sottise de son entourage, autant que celle de son ami Michael, incapable de répondre aux méchancetés dont on l’accable. De même reste-t-on sans voix à l’écoute du grand débile de la Maison-Blanche, comme je reste sans voix en découvrant chaque jour le ruissellement d’imbécillités proférées sur Facebook, qui ne sont rien sans doute à côté de celles qui déferlent sur Twitter et autres dévaloirs d’opinion.Le comique particulier de la série Mum tient au fait que la protagoniste, institutrice de bon sens et de bon cœur, ne cesse de « prendre sur elle » au lieu de répondre aux âneries que profèrent ses tout proches, et c’est à la même réserve que je m’exerce dans mon usage des réseaux sociaux en n’exprimant jamais, ou presque, ce que je pense à propos d’opinions ou de commentaires ne dépassant pas les bas-fonds de la stupidité.COMPLICES. – Je disais aussi ce matin, à ma bonne amie, que seuls deux ou trois de mes amis – dont le merveilleux Gérard, dandy délicat qui a passé les deux tiers de sa vie avec deux veuves de bouchers, et Quentin le malappris – me semblent avoir le sens du comique tissé de grotesque et de conscience tragique, et c’est ainsi qu’hier, au téléphone, nous riions avec Gérard de ce qu’il y a de profondément drôle dans la quête de pureté insensée de Pascal, que je lis donc ces jours aux cabinets et dont Quentin alterne aussi la lecture avec celle de Heidegger et du jeune Aurélien Bellanger – Quentin qui publie ces temps des variations sur le monde actuel qui me semblent à la hauteur des observations de Mum, lesquelles raviraient aussi Gérard qui a signé la préface et traduit le Journal d’un homme sans importance des frères Grossmith, mon bon vieux Gérard qui écrit ces jours des quatrains pour le petit garçon de sa dernière amie…

SANS VOIX. - L’expression « sans voix » caractérise la position de Mum face à la sottise de son entourage, autant que celle de son ami Michael, incapable de répondre aux méchancetés dont on l’accable. De même reste-t-on sans voix à l’écoute du grand débile de la Maison-Blanche, comme je reste sans voix en découvrant chaque jour le ruissellement d’imbécillités proférées sur Facebook, qui ne sont rien sans doute à côté de celles qui déferlent sur Twitter et autres dévaloirs d’opinion.Le comique particulier de la série Mum tient au fait que la protagoniste, institutrice de bon sens et de bon cœur, ne cesse de « prendre sur elle » au lieu de répondre aux âneries que profèrent ses tout proches, et c’est à la même réserve que je m’exerce dans mon usage des réseaux sociaux en n’exprimant jamais, ou presque, ce que je pense à propos d’opinions ou de commentaires ne dépassant pas les bas-fonds de la stupidité.COMPLICES. – Je disais aussi ce matin, à ma bonne amie, que seuls deux ou trois de mes amis – dont le merveilleux Gérard, dandy délicat qui a passé les deux tiers de sa vie avec deux veuves de bouchers, et Quentin le malappris – me semblent avoir le sens du comique tissé de grotesque et de conscience tragique, et c’est ainsi qu’hier, au téléphone, nous riions avec Gérard de ce qu’il y a de profondément drôle dans la quête de pureté insensée de Pascal, que je lis donc ces jours aux cabinets et dont Quentin alterne aussi la lecture avec celle de Heidegger et du jeune Aurélien Bellanger – Quentin qui publie ces temps des variations sur le monde actuel qui me semblent à la hauteur des observations de Mum, lesquelles raviraient aussi Gérard qui a signé la préface et traduit le Journal d’un homme sans importance des frères Grossmith, mon bon vieux Gérard qui écrit ces jours des quatrains pour le petit garçon de sa dernière amie… QUE TOUT EST MUM. – Telle autre amie, infirmière recuite aux rigueur des soins palliatifs, me dit que la série Mum ne la fait pas rire, alors qu’elle se tord à l’écoute de Blanche Gardin. Or je comprends qu’on rigole aux facéties pince-sans- rire à la Desproges de l’humoriste française, qui s’en tient cependant au seul comique verbal et à la moquerie explicite, alors qu’apprécier Mum est plus délicat quand on est soi-même un personnage de Mum, comme cette amie et son conjoint dont l’attachement comique à son père défunt vaut bien celui de Jason, et comme nous le sommes tous, moi le premier qui consomme trop de bombons Bonherba de tradition suisse, sans sucres et à base d’herbes médicinales (plaintain et sureau, anis étoilé et lichen d’Islande), fauteurs de chiasse et donc me ramenant plus souvent qu’à mon tour aux cabinets où je poursuis la lecture de Pascal - ce Blaise Pascal très MUM évidemment, avec sa peur maladive de la chair, comme Trump est super-MUM en sa psychose masculiniste et sa jobardise de bateleur fascinant nos libéraux hyper-MUM…

QUE TOUT EST MUM. – Telle autre amie, infirmière recuite aux rigueur des soins palliatifs, me dit que la série Mum ne la fait pas rire, alors qu’elle se tord à l’écoute de Blanche Gardin. Or je comprends qu’on rigole aux facéties pince-sans- rire à la Desproges de l’humoriste française, qui s’en tient cependant au seul comique verbal et à la moquerie explicite, alors qu’apprécier Mum est plus délicat quand on est soi-même un personnage de Mum, comme cette amie et son conjoint dont l’attachement comique à son père défunt vaut bien celui de Jason, et comme nous le sommes tous, moi le premier qui consomme trop de bombons Bonherba de tradition suisse, sans sucres et à base d’herbes médicinales (plaintain et sureau, anis étoilé et lichen d’Islande), fauteurs de chiasse et donc me ramenant plus souvent qu’à mon tour aux cabinets où je poursuis la lecture de Pascal - ce Blaise Pascal très MUM évidemment, avec sa peur maladive de la chair, comme Trump est super-MUM en sa psychose masculiniste et sa jobardise de bateleur fascinant nos libéraux hyper-MUM… -

Astres compères en La Pléiade

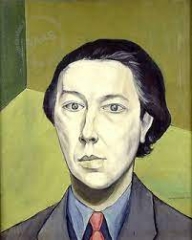

Quand Claude Lévi-Strauss et André Breton se retrouvaient au panthéon de l’édition française.

Au printemps 1941, entre le 25 mars et le 20 avril, Claude Lévi-Strauss et André Breton se retrouvèrent sur le même bateau à destination de la Martinique, « une boîte de sardines sur laquelle on aurait collé un mégot », dixit Victor Serge, chargé de quelque deux cents passagers fuyant le nazisme.Evoquant cette traversée, Lévi-Strauss décrit André Breton, au début de Tristes Tropiques, sous les traits d’un voyageur « fort mal à l’aise sur cette galère » en précisant que, « vêtu de peluche, il ressemblait à un ours bleu »…