À Montagnola, ce 15 août 2002. - A l’instant, sortant du musée Hermann Hesse et me retrouvant à la terrasse jouxtant l’arrêt de la poste, ma bonne amie m’apprend, sur mon portable, que maman a été victime ce matin d’une hémorragie cérébrale. Elle est tombée en se lavant et ma soeur l’a trouvée gisant sur le carrelage vers midi, avant d’appeler l’ambulance. Elle est depuis lors dans un coma que les médecins disent irréversible, et ses heures semblent comptées. J’annule aussitôt mon voyage en Bretagne et je rentre. Le sommelier doit se demander quel chagrin d’amour me fait ainsi chialer sur mes trois décis de Merlot.

°°°

Ma petite mère qui regarde, me suis-je dis tout de suite, du côté de son amoureux dont elle est séparée depuis presque vingt ans. Ma petite maman de samedi dernier dans sa robe bleue et avec ses cheveux coupés courts, comme jamais elle avait osé, et qui lui allaient si bien. Ma petite innocente qui va rejoindre son innocent...

De la solitude. – Tu me dis que tu es seule, mais tu n’es pas seule à te sentir seule: nous sommes légion à nous sentir seuls et c’est une première grâce que de pouvoir le dire à quelqu’un qui l’entende, mais écoute-moi seulement, ne te désole pas du sentiment d’être seule à n’être pas entendue alors que toute l’humanité te dit ce matin qu’elle se sent seule sans toi…

Je me souviens...

(Noté dans le train du retour)

Je me souviens d’elle dans la cuisine de la maison, auprès de l’ancien petit poêle à bois, tandis que je regardais les photos du Livre des desserts du Dr Oetker.

Je me souviens d’elle en bottes de caoutchouc, maniant une batte de bois, dans la buée de la chambre à lessive.

Je me souviens de ses photos de jeune fille en tresses.

Je me souviens d’avoir été méchant avec elle, une fois, vers ma quinzième année.

Je me souviens de sa façon de nous appeler à table.

Je me souviens de son assez insupportable entrain du matin, quand elle ouvrait les volets en les faisant claquer.

Je me souviens de ses angoisses lorsque sa fille cadette ou son fils aîné furent accidentés dans le quartier. Son «Mon Dieu!» au téléphone.

Je me souviens de sa façon de dire «pendant la guerre».

Je me souviens quand elle nous lisait Papelucho, la série des Amadou ou Londubec et Poutillon.

Je me souviens de l’avoir surprise toute nue, une fois, en entrant par inadvertance dans la chambre à coucher des parents: je me souviens de sa forêt...

Je me souviens de nos dimanches matin dans leur lit.

Je me souviens de sa façon de nous seriner l’importance de l’économie.

Je me souviens de sa façon de critiquer l’avarice de Grossvater, tout en prônant l’économie.

Je me souviens du chalet de Grindelwald.

Je me souviens de la maison de pierre de Scajano.

Je me souviens de nos baignades à Rivaz.

Je me souviens de nos pique-niques en forêt.

Je me souviens du grand baquet de bois, pour les grands, et du petit baquet de fer, pour les petits.

Je me souviens de la lampe de chevet que lui avait offert, sur ses patientes économies (une pièce de cent sous après l’autre), un ouvrier de chez Schindler, où elle était comptable et qui l’avait à la bonne.

Je me souviens de son explication rapport aux «pattes» qu’elle suspendait à la lessive: ...

Je me souviens de sa discrétion (timidité) et de son indiscrétion (naïveté)

Je me souviens de sa lettre à Kaspar Villiger, ministre des finances.

Je me souviens de ses bas opaques.

Je me souviens de ses larmes.

Je me souviens du cahier jaune qu’elle a rédigé à mon intention après la mort de papa.

Je me souviens de sa façon de me recommander de ne pas trop travailler.

Je me souviens de sa façon de faire les comptes.

Je me souviens de sa façon de préparer les «paie» de nos filles.

Je me souviens de ses récents trous de mémoire.

Je me souviens de ses chèques Reka.

Je me souviens de sa querelle, à propos de la facture de l’entretien d’une pierre tombale de sa belle-mère que sa belle-soeur ne voulait pas l’aider à régler.

Je me souviens de ses rapports délicats (voire indélicats) avec sa belle-fille Ruth et avec son beau-fils Ramon.

Je me souviens des petits repas de nos dernières années, au Populaire ou à Sauvabelin, où elle me recommandait toujours de ne pas «faire de folies».

De la petite mort. – Parfois on a manqué l’aube, on ne l’a pas vu passer, on n’a pas fait attention, ou plutôt: on était ailleurs, c’est ça: on était partout et nulle part, on était aux abonnés absents, on n’y était pour personne et le jour a passé et ce matin c’est déjà le soir, on est tout perdu – on se demande si l’aube reviendra jamais…

Au CHUV, ce 16 août. - Seul au chevet de maman qui me fait un peu la même drôle de tête que le pauvre Edouard la veille de sa mort, mais plus paisible à vrai dire, lâchant de temps à autre un râle, mais sans signe visible d’aucune souffrance. Ai pris quelques photos. Essayé de prier, mais pas bien réussi je crois. Pense beaucoup à tout ce que nous avons vécu. Très reconnaissant dans l’ensemble. Regrette un peu de ne pouvoir lui parler, comme à papa le dernier jour, mais sa fin sera paisible comme elle le souhaitait.

Un jeune médecin très doux vient de passer. Me dit que ma mère va probablement s’éteindre comme une flamme déclinante. Pourrait faire des poses respiratoires, puis cesser de respirer tout à fait. En tout cas formel: aucun espoir de rémission.

L’humour noir de la situation: se dire qu’elle dort pour toujours, mais plus pour longtemps...

Au CHUV, ce 17 août, 6h. du matin. - Passé la nuit à l’hôpital. La vaillante continue de respirer. Très belle journée d’été en perspective, comme elle les aimait. Lui proposerais bien d’aller se balader au bord du lac ou par les forêts, mais plus jamais. L’air paisible au demeurant. La survie semble devenir «question de jours», mais en moi nulle impatience. Lui ai dit que ça avait été bien d’être son fils et leur fils. Lui reproche un peu d’être là et pas là, mais elle ne bronche pas.

Ma mère ne lira pas mon prochain livre, mais c’est pour elle que je le fais. Des choses qu’on ne réalise pas vraiment: sa mère sur son lit de mort.

Au CHUV, le 18 août. - Encore une journée divine. Maman repose sur le dos, la bouche grande ouverte, soufflant plus fort et de manière plus saccadée qu’hier. Me dis que le corps est plus et moins que le corps, mais où est la frontière ? Plus que le corps en cela qu’il déborde de ses limites apparentes, et moins que le corps en cela qu’il ne fera pas ce que n’imagine pas notre esprit.

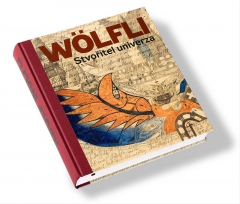

Nos racines. - Ainsi j’aurai retrouvé Hermann Hesse, que j’aimais lire à la fin des années soixante (l’auteur-culte des hippies, etc.), au chevet de ma mère mourante, et probablement n’est-ce pas un hasard, car ils m’évoquent tous deux la même Suisse fondamentale, mélange de solidarité et de simplicité, de rigueur morale et de quête du soleil, d’honnêteté et de curiosité. Ma mère et Hesse viennent du même monde et j’aime l’idée que c’est à Montagnola que ma bonne amie m’a appris la nouvelle de l’attaque subite qui a frappé maman.

Nos racines. - Ainsi j’aurai retrouvé Hermann Hesse, que j’aimais lire à la fin des années soixante (l’auteur-culte des hippies, etc.), au chevet de ma mère mourante, et probablement n’est-ce pas un hasard, car ils m’évoquent tous deux la même Suisse fondamentale, mélange de solidarité et de simplicité, de rigueur morale et de quête du soleil, d’honnêteté et de curiosité. Ma mère et Hesse viennent du même monde et j’aime l’idée que c’est à Montagnola que ma bonne amie m’a appris la nouvelle de l’attaque subite qui a frappé maman.

Pascal disait que l’homme du futur aurait le choix entre la foi et le chaos. Or, on en est actuellement au simulacre de foi, qui ajoute au chaos.

À La Désirade, ce 20 août. - Réveillé ce matin par sa présence. Grande tristesse et flot d’images. Pensé à elle et à tout un monde bon et régulier qu’elle représente à mes yeux. Puis la vision du Matin me rappelle quelle saleté peut être l’humanité. Deux adolescentes ont été assassinées en Angleterre, qui provoquent l’hystérie de la presse à scandale. De cela justement qu’elle avait assez, me disait-elle souvent : de cette saleté du monde.

(15h.-17h.) Toujours à son chevet. Ma sœur Liselotte me dit, non sans humeur, que c’est la première fois que notre mère ne fait pas «vite», selon son expression : «vite» que j’aille en commissions et «vite» que je fasse le frichti.

Diversion. - Autre moment comique pendant que j’attendais dans le couloir: dans une cellule de verre, un jeune médecin neurologue s’entretient avec un vieil oiseau déplumé. «Répétez, Monsieur Duflon: Je prépare mes affaires pour aller me baigner à la piscine. Répétez». Mais le vieux ne répète rien du tout, se contenant de marmonner sans discontinuer. Or le médecin ne désarme pas, mais après trois ou quatre vaines tentative, le voilà qui s’impatiente: «Répétez, Monseiur Duflon: le docteur est un imbécile. Répétez». Mais là encore, la proposition semble tomber à plat. Quant à moi, je suis soulagé à l’idée que maman ait échappé au labyrinthe de l’égarement mental…

Au CHUV, le 23 août. - «Il faut vous attendre à ce que ça se prolonge», me dit-on l’air compatissant. Ainsi la formule «elle risque de mourir» devient «elle risque de vivre». Mais je me sens ces jours comme hors du temps, ou dans un temps déplié come une carte du ciel, où nous sommes si petits.

Celui qui a peur de la nuit / Celle qui rêve qu’elle s’endort enfin / Ceux qui aiment le noir astral, etc.

À La Désirade, ce dimanche 25 août. - Ma sœur m’appelle pour me dire que l’infirmière de garde du CHUV lui a annoncé que maman allait nous quitter. À 13h. Liselotte, qui a eu le temps de la rejoindre à son chevet, m’apprend la mort de maman. Annette, notre sœur aînée, et elle étaient présentes. Je reste seul avec mes larmes.

J’ai toujours été attiré par la tristesse. Non seulement j’ai le don des larmes, mais j’en ai le goût.

De l’attention. – Si le monde, la vie, les gens – si tout le tremblement te semble parfois absurde, c’est que tu n’as pas bien regardé le monde, et la vie dans le monde, et que tu n’as pas assez aimé les gens dans ta vie, alors laisse-toi retourner comme un gant et regarde, maintenant, regarde cela simplement qui te regarde dans le monde, la vie et les gens…

À La Désirade, ce 26 août. - Mon travail pour le journal m’a occupé et distrait depuis la mort de maman, mais ce soir le chagrin, le tout gros chagrin m’a assailli sur l’autoroute, au point que je ne voyais plus où j’allais.

°°°

Passé cet après-midi à la chapelle no 10 du Centre funéraire de Montoie, où maman reposait derrière une vitrine. Elle avait, dans son cercueil, un air et une posture que je ne lui ai jamais vus, de très digne noble duègne espagnole peinte par Goya, mélange de dignité et de sérénité, la peau lisse comme de la pierre et les traits du visage bien détendus, les cheveux bien coiffés, les mains jointes d’une manière un peu forcée. C’est donc une troisième dernière image que je conserverai d’elle, après la petite dame en bleu du divan aux cheveux coupés courts qui lui allaient si bien, et la mourante sur son lit d’hôpital aux airs tour à tour paisibles et tourmentés.

Questions. - Où est-elle maintenant ? Est-elle tout entière disparue ou survit-elle d’une manière ou de l’autre ? Sera-t-elle réduite à cette poignée de cendres que nous allons déposer en terre à côté de la poignée de cendres de son cher et tendre, ou ce qu’on appelle leur âme poursuit-elle quelque part une existence différente, à part leur existence survivant en nous ?

De rien et de tout.- En réalité je ne sais rien de la réalité, ni où elle commence ni si elle avance ou recule, pousse comme un arbre ou gesticule du matin au soir comme je le fais – ce que je sais c’est juste que tu es là, qu’ils sont là et que je suis là, à écouter cette voix de rien du tout mais qui nous parle, je crois…

(Ces pages sont extraites de Chemins de traverse, Lectures du monde 2000-2005, paru en avril 2012 chez Olivier Morattel.)

Images: La mère, de Lucian Freud. Hermann Hesse au chat. Aquarelles de Hesse et JLK.

quand j’étais un enfant tout seul dans la campagne

quand j’étais un enfant tout seul dans la campagne

(Extrait de L'Enfant prodigue, roman paru en 2011 aux éditions autrepart)

(Extrait de L'Enfant prodigue, roman paru en 2011 aux éditions autrepart)

Nos racines. - Ainsi j’aurai retrouvé Hermann Hesse, que j’aimais lire à la fin des années soixante (l’auteur-culte des hippies, etc.), au chevet de ma mère mourante, et probablement n’est-ce pas un hasard, car ils m’évoquent tous deux la même Suisse fondamentale, mélange de solidarité et de simplicité, de rigueur morale et de quête du soleil, d’honnêteté et de curiosité. Ma mère et Hesse viennent du même monde et j’aime l’idée que c’est à Montagnola que ma bonne amie m’a appris la nouvelle de l’attaque subite qui a frappé maman.

Nos racines. - Ainsi j’aurai retrouvé Hermann Hesse, que j’aimais lire à la fin des années soixante (l’auteur-culte des hippies, etc.), au chevet de ma mère mourante, et probablement n’est-ce pas un hasard, car ils m’évoquent tous deux la même Suisse fondamentale, mélange de solidarité et de simplicité, de rigueur morale et de quête du soleil, d’honnêteté et de curiosité. Ma mère et Hesse viennent du même monde et j’aime l’idée que c’est à Montagnola que ma bonne amie m’a appris la nouvelle de l’attaque subite qui a frappé maman.

Ce qui apparaît mieux aujourd'hui, en outre, comme on a pu le constater du néo-réalisme italien sur la distance, c'est que la métaphore historique et sociale est d'autant plus lisible et pertinente, à l'heure qu'il est, que l'attente "didactique" d'un certain public cinéphile cède le pas à une approche plus libre et plus aiguë aussi, à proportion de l'aplatissement croissant du discours sur la réalité. En regardant Lola, une femme allemande, il m'a semblé retrouver l'esprit de fable limpide et radical de La visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt, qui installe la réflexion sur la corruption en plein bordel, quitte à détendre l'atmosphère. Or le plus étonnant est que, loin de flatter le cynisme ambiant genre "tout est pourri, rien à foutre", Fassbinder, comme Dürrenmatt, parvient à maintenir intacte la vérité des sentiments (la scène du retournement de situation, lorsque l'urbaniste Bohm craque devant Lola qu'il prétendait acheter) tout en maintenant ceux-ci en plein mensonge social.

Ce qui apparaît mieux aujourd'hui, en outre, comme on a pu le constater du néo-réalisme italien sur la distance, c'est que la métaphore historique et sociale est d'autant plus lisible et pertinente, à l'heure qu'il est, que l'attente "didactique" d'un certain public cinéphile cède le pas à une approche plus libre et plus aiguë aussi, à proportion de l'aplatissement croissant du discours sur la réalité. En regardant Lola, une femme allemande, il m'a semblé retrouver l'esprit de fable limpide et radical de La visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt, qui installe la réflexion sur la corruption en plein bordel, quitte à détendre l'atmosphère. Or le plus étonnant est que, loin de flatter le cynisme ambiant genre "tout est pourri, rien à foutre", Fassbinder, comme Dürrenmatt, parvient à maintenir intacte la vérité des sentiments (la scène du retournement de situation, lorsque l'urbaniste Bohm craque devant Lola qu'il prétendait acheter) tout en maintenant ceux-ci en plein mensonge social. Barbara Sukowa, pénétrante dans son commentaire, relève la grande tendresse manifestée par RWF à l'égard de ses personnages, à commencer par les femmes. Loin de se moquer de la plus grotesque en apparence - la secrétaire servile de Bohm -, il nous la fait aimer autant que la gouvernante, mère de Lola dont le conjoint est mort à Stalingrad et qui voit sa fille se prostituer sans la juger, comme si la fatalité historique de l'époque passait toute morale. Et Sukowa de rappeler que les Allemands des années 50, en plein élan de reconstruction, restaient mentalement déchirés par leur besoin d'oublier et par la conscience lancinante d'une responsabilité criminelle collective qui les empêchait de faire leurs deuils privés.

Barbara Sukowa, pénétrante dans son commentaire, relève la grande tendresse manifestée par RWF à l'égard de ses personnages, à commencer par les femmes. Loin de se moquer de la plus grotesque en apparence - la secrétaire servile de Bohm -, il nous la fait aimer autant que la gouvernante, mère de Lola dont le conjoint est mort à Stalingrad et qui voit sa fille se prostituer sans la juger, comme si la fatalité historique de l'époque passait toute morale. Et Sukowa de rappeler que les Allemands des années 50, en plein élan de reconstruction, restaient mentalement déchirés par leur besoin d'oublier et par la conscience lancinante d'une responsabilité criminelle collective qui les empêchait de faire leurs deuils privés.

Par JEAN AMMANN, dans La Liberté de Fribourg.

Par JEAN AMMANN, dans La Liberté de Fribourg. Chez lui, l’hospitalité ne s’arrête pas au genre humain. A partir de la boîte aux lettres, il faut encore grimper cinq ou six minutes pour atteindre La Désirade, un chalet perché dans les arbres: pas de route, pas de véhicule, mais une petite chenillette qui s’agrippe à la pente et vient soula- ger les habitants des fardeaux occasionnels. C’est là que Jean-Louis Kuffer, 65 ans, vit, écrit et chante: «Tous les matins, maintenant, et ce sera comme ça jusqu’à la fin, sûrement: cette boule qui était au ciel jusque-là est entrée en toi et pèse de tout le poids du monde – mais tu as en toi ce chant pour t’en délivrer...», dit-il dans les dernières lignes de Chemins de traverse, son livre paru en avril, le très beau journal des années 2000-2005.

Chez lui, l’hospitalité ne s’arrête pas au genre humain. A partir de la boîte aux lettres, il faut encore grimper cinq ou six minutes pour atteindre La Désirade, un chalet perché dans les arbres: pas de route, pas de véhicule, mais une petite chenillette qui s’agrippe à la pente et vient soula- ger les habitants des fardeaux occasionnels. C’est là que Jean-Louis Kuffer, 65 ans, vit, écrit et chante: «Tous les matins, maintenant, et ce sera comme ça jusqu’à la fin, sûrement: cette boule qui était au ciel jusque-là est entrée en toi et pèse de tout le poids du monde – mais tu as en toi ce chant pour t’en délivrer...», dit-il dans les dernières lignes de Chemins de traverse, son livre paru en avril, le très beau journal des années 2000-2005. «C’est vite trop petit»

«C’est vite trop petit» Marié depuis 1982 à Lucienne (sa «bonne amie»), deux filles, Sophie, née en 1982, et Julie, née en 1985.

Marié depuis 1982 à Lucienne (sa «bonne amie»), deux filles, Sophie, née en 1982, et Julie, née en 1985.

Ils l'ont retrouvé dans le placard cloué du cellier de la Cure, il était resté bien conservé, nu dans une espèce de camisole de force, la peau toute brune, lisse et plissée, on aurait dit du cuir de soulier, les yeux sans yeux, le cheveu ras, une grimace d’effroi, à croire qu’il mimait le leur à l’instant de le découvrir là, lui qu’on disait enlevé à sept ans et probablement noyé par l’idiot de la maison du canal, avec ce rosaire d’ivoire dans sa petite main semblant une patte d’oiseau desséché.

Ils l'ont retrouvé dans le placard cloué du cellier de la Cure, il était resté bien conservé, nu dans une espèce de camisole de force, la peau toute brune, lisse et plissée, on aurait dit du cuir de soulier, les yeux sans yeux, le cheveu ras, une grimace d’effroi, à croire qu’il mimait le leur à l’instant de le découvrir là, lui qu’on disait enlevé à sept ans et probablement noyé par l’idiot de la maison du canal, avec ce rosaire d’ivoire dans sa petite main semblant une patte d’oiseau desséché.

Or ce que déclare Pajak dans le préambule de ce nouveau livre, intitulé Manifeste incertain, c'est qu'il n'a cessé, depuis sa jeunesse à trente-six emplois temporaires dont celui de couchettiste des wagons-lits internationaux, d'écrire et de détruire ce même manifeste incertain en lequel on pourrait voir le livre fantôme que tant d'écrivains rêvent de composer et qui sans cesse se dérobe ou se module, bel et bien, sous d'improbables formes.

Or ce que déclare Pajak dans le préambule de ce nouveau livre, intitulé Manifeste incertain, c'est qu'il n'a cessé, depuis sa jeunesse à trente-six emplois temporaires dont celui de couchettiste des wagons-lits internationaux, d'écrire et de détruire ce même manifeste incertain en lequel on pourrait voir le livre fantôme que tant d'écrivains rêvent de composer et qui sans cesse se dérobe ou se module, bel et bien, sous d'improbables formes.  Frédéric Pajak. Manifeste incertain. Editions Noir sur Blanc, 189p.

Frédéric Pajak. Manifeste incertain. Editions Noir sur Blanc, 189p.

Maria Braun incarne en effet un amour absolu qui ne se souille jamais en dépit des apparences, pas plus que le soleil se salit à traverser les lieux les plus sordides. Elle couche avec un soldat noir alors qu'elle ne cesse de penser à son mari qu'on lui a dit mort sur le front russe, elle couche ensuite avec l'homme d'affaires qui l'a engagée alors que son mari a pris sur lui la responsabilité de la mort du soldat noir qu'elle a assommé à son retour et qu'il croupit en prison; elle vit cet amour absolu hors de toute contrainte morale ou circonstancielle, sur fond de ruines, au début du film, et de reconstruction à la fin du film. On pourrait la croire cynique sans voir cette dimension d'un amour à la fois implacable et invivable - en tout cas selon Fassbinder, dont Hanna Schygulla s'est efforcée d'adoucir la vision - d'où la fin moins désespérée du film qui hésite entre la conclusion accidentelle et le suicide involontaire.

Maria Braun incarne en effet un amour absolu qui ne se souille jamais en dépit des apparences, pas plus que le soleil se salit à traverser les lieux les plus sordides. Elle couche avec un soldat noir alors qu'elle ne cesse de penser à son mari qu'on lui a dit mort sur le front russe, elle couche ensuite avec l'homme d'affaires qui l'a engagée alors que son mari a pris sur lui la responsabilité de la mort du soldat noir qu'elle a assommé à son retour et qu'il croupit en prison; elle vit cet amour absolu hors de toute contrainte morale ou circonstancielle, sur fond de ruines, au début du film, et de reconstruction à la fin du film. On pourrait la croire cynique sans voir cette dimension d'un amour à la fois implacable et invivable - en tout cas selon Fassbinder, dont Hanna Schygulla s'est efforcée d'adoucir la vision - d'où la fin moins désespérée du film qui hésite entre la conclusion accidentelle et le suicide involontaire.

L'amour est plus froid que la mort est typiquement, par son ton et sa forme, au noir-blanc quasi janséniste, un film sinon d'école (on sait que RWF n'en a suivie aucune), en tout cas de cinéphiles, marqué notamment par les cadrages, les ambiances et certain humour godardien.

L'amour est plus froid que la mort est typiquement, par son ton et sa forme, au noir-blanc quasi janséniste, un film sinon d'école (on sait que RWF n'en a suivie aucune), en tout cas de cinéphiles, marqué notamment par les cadrages, les ambiances et certain humour godardien.  Féerie fantasmatique

Féerie fantasmatique Fantasmagorie sexuelle absolue, Querelle est probablement l'une des plus étonnantes adaptations d'une oeuvre littéraire au cinéma, à la fois très fidèle dans l'esprit et la lettre, parfois citée mot pour mot, et complètement libre dans son invention formelle et ses accentuations thématiques.

Fantasmagorie sexuelle absolue, Querelle est probablement l'une des plus étonnantes adaptations d'une oeuvre littéraire au cinéma, à la fois très fidèle dans l'esprit et la lettre, parfois citée mot pour mot, et complètement libre dans son invention formelle et ses accentuations thématiques.

La grandeur de Platonov tient, entre autres, à cela que cette leçon "philosophique" ne nous est pas servie de façon didactique mais qu'elle émane pour ainsi dire des situations figurées au cours du récit. Ses "idées", ce sont avant tout des hommes vivants dont l'écrivain partage la souffrance élémentaire. "À présent, leurs corps déambulent comme des automates - se dit Vochtchev en les observant - ils ne perçoivent pas l'essentiel". Les question posées par l'auteur et ses personnages naissent tout naturellement de la narration et de ses saillies: "Voici que vient de naître en moi un doute scientifique", dit Safronov en fronçant son visage poliment conscient". Ou, entre autres observation innombrables:"J'étais le curé, mais maintenant je me suis désolidarisé de mon âme et me suis tondu à la mode fox-trot..."

La grandeur de Platonov tient, entre autres, à cela que cette leçon "philosophique" ne nous est pas servie de façon didactique mais qu'elle émane pour ainsi dire des situations figurées au cours du récit. Ses "idées", ce sont avant tout des hommes vivants dont l'écrivain partage la souffrance élémentaire. "À présent, leurs corps déambulent comme des automates - se dit Vochtchev en les observant - ils ne perçoivent pas l'essentiel". Les question posées par l'auteur et ses personnages naissent tout naturellement de la narration et de ses saillies: "Voici que vient de naître en moi un doute scientifique", dit Safronov en fronçant son visage poliment conscient". Ou, entre autres observation innombrables:"J'étais le curé, mais maintenant je me suis désolidarisé de mon âme et me suis tondu à la mode fox-trot..." Andrei Platonov. La Fouille. Traduit du russe par Jacqueline de Proyart. L'Âge d'Homme, collection Classiques slaves. Chez le même éditeur: Djann. Chez Gallimard: La ville de Villegrad. Chez Stock: Les Herbes folles de Tchévengour.

Andrei Platonov. La Fouille. Traduit du russe par Jacqueline de Proyart. L'Âge d'Homme, collection Classiques slaves. Chez le même éditeur: Djann. Chez Gallimard: La ville de Villegrad. Chez Stock: Les Herbes folles de Tchévengour.