LE REMÈDE DU Dr SWIFT. – Avant que de découvrir, tout à l’heure, mon œil sanglant, j’avais développé toute une réflexion quelque peu délirante, à haute voix donc plus au moins au dam de Lady L., sur la façon de traiter aujourd’hui « nos Seniors » – grave « problème de société » au vu de leur nombre excessif et croissant inexorablement – comme Jonathan Swift proposait qu’on résolût le non moins grave problème des enfants pauvres en Irlande qu’il conseillait d’accommoder en viande de boucherie pour leur propre agrément, étant entendus que ces misérable marmots verraient « comme un grand bonheur d’avoir été vendus pour être mangés à l’âge d’un an et d’avoir évité par là toute une série d’infortunes par lesquelles ils sont passés et l’oppression des propriétaires ».

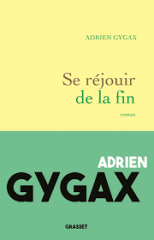

L’idée d’une « thérapie de choc » analogue visant les vieillardes et les vieillards, qui ne seraient pas cannibalisés ni exilés dans les forêts à la manière nippone mais consignés en de vastes Espaces de Bonheur, eux-mêmes confinés sous de vastes dômes transparents et dûment désinfectés, m’est venue en lisant le petit roman du jeune Adrien Gygax, intitulé Se réjouir de la fin et constituant aussi bien un aperçu de la fin de vie d’un vieil homme absolument normal et donc perdu après la disparition de son épouse Nathalie et le renoncement à sa Mercedes cossue, confronté à lui-même – merveille de platitude – et découvrant, comme la poule au couteau en sa cour de ferme, les agréments de le Bonne Petite Vie déjà fort appréciée de nos ancêtres cueilleurs, entre autres hédonistes des siècles successifs, dont notre ami Roland Jaccard est un représentant encore bien vivant, vibrant et outrageusement libre – Dieu le préserve de finir dans un mouroir semblable à celui du vioque évoqué par le jeune Adrien…

CARACO SOURIRAIT. – Retombant l’autre jour sur Ma confession d’Albert Caraco, je me disais dès les premières pages que ce livre de sa cinquantaine, l’année précise de son suicide annoncé (il avait résolu de ne pas survivre plus d’une nuit à la mort de son père), serait aujourd’hui vilipendé par les bien pensants plus que ceux de Gabriel Matzneff, et probablement interdit de vente pour peu qu’on en publie des extraits dans les journaux , à commencer par Le Monde qu’il ne cesse de conspuer comme un parangon de conformisme aveugle.

Le Monde aimerait pourtant cette citation tirée de la page 102 de Ma confession. «Je suis de cœur avec les révoltés de l’an 68, ils éprouvaient ce que je sens, ils ne se concevaient eux-mêmes, d’où leurs faiblesses, ils valaient mieux que leurs idées et leurs méthodes, nous reverrons demain ce que nous vîmes, nous sommes arrivés au point où la subversion est le dernier espoir, la légalité n’étaient qu’une imposture ».

Caraco écrivait ces lignes en 1971, après avoir suivi les événements de mai 68 dans son Semainier de l’incertitude, où il regrettait de n’avoir plus vingt ans et vilipendait Charles de Gaulle, mais la suite de cette page, que je cite sans souscrire du tout à son racisme endiablé, ferait hurler les lectrices et lecteurs du Monde. «Le Maquignon de l’Elysée est aussi l’homme qui capitula vers 1962 face à la vermine algérienne et grâce auquel l’Algérie tient la France, ce paradoxe est le plus beau des temps modernes, la France a payé cher, très cher, trop cher l’amitié problématique des Arabes, la voilà pleine d’Africains hideux, noirs, bruns ou jaunes, syphilitiques, vicieux et dangereux, encore une autre génération et ce sera la métissage. Moi, je m’en réjouis et j’attends les Dupont crépus et les Dubois camus, les Durand olivâtres et les Dupuis lippus »…

Albert Caraco n’aimait pas la vie, et c’est notre premier désaccord à part de multiples divergences d’opinions (sa détestation des chrétiens et sa conviction que les Juifs sauveront le monde, notamment, entre autres jugements sur la littérature ou les arts qui sont d’un galant homme du XVIIIe siècle…), mais son génie m’intéresse autant que m’horripile son gnosticisme, et ses observations me saisissent souvent par leur pénétration, sans parler de son savoir immense, bref lire Caraco me semble un formidable tonique, effet répulsif compris.

TERESA. – Notre femme de ménage occasionnelle (un lundi tous les quinze jours) , en voie de se faire opérer bientôt, a dû subir un test de dépistage du coronavirus lors de son passage récent au CHUV, et je m’attends à la même mesure prochaine, mais elle réagit avec le même fatalisme débonnaire que moi, affirmant qu’il ne faut pas dramatiser et que les occasions d’«attraper la mort» ne dépendent pas que des chauve-souris chinoises.

Or je me rappelle, devant la pandémie psychologique actuelle, tous les écrits et les films qui ont plus ou moins fasciné les foules de ces deux derniers siècles sur d’analogues canevas catastrophistes – apprenant à l’instant que Contamination de Soderbergh revient en lice aux States où Donald Trump ne semble pas encore éternuer. Et puis quoi ? Et puis rien, à cela près que l’aspirateur de Teresa reste, aux yeux du chien Snoopy, le sujet d’effroi principal de cette matinée au ciel agréablement ennuagé d’un 2 mars où se fête saint Jacob « dans nos pays où les pies commencent leurs nids »

HYGIÉNISME JUVÉNILE. – Le 9 avril 1922, donc il y a un peu moins d’un siècle de cela, le jeune Julien Green, évoquant le carnage de la Grande Guerre, regrette le fait que le « merveilleux carnage » n’ait pas extirpé la médiocrité de notre civilisation, et plus particulièrement la laideur des vieillards, « Que faire ? », se demande-t-il posément. « Le mieux serait de hâter la fin de notre race, de prêcher le suicide de tous ceux qui ne sont pas beaux pour laisser le champ libre à de meilleurs éléments.

Et d’en rajouter une nouvelle couche le 11 avril : «Elle est singulière, cette idée que nous devons respecter la vieillesse. Pourquoi respecter un vieillard ? Est-ce donc que le nombre d’années comporte en soi quelque chose de méritoire et d’admirable ? À ce compte, ne devrions-nous pas respecter les vieux animaux, d’antiques couleuvres, des tortues bicentenaires ? Est-ce donc que la vieillesse ajoute quelque chose à la beauté de la physionomie humaine ? Hélas, quoi de plus attristant qu’un homme devenu gâteux, chauve, édenté, tremblotant, sans yeux, et comme dit Shakespeare, sans everything ?

Et notre bel Américain de vingt-deux piges, qui rêvait il y a peu d’entrer dans les ordres et commence de se défaire du furieux puritanisme de sa jeunesse avant de devenir à la fois un romancier d’exception et un adepte « athénien » fervent du culte des corps et des culs, de pousser plus loin le bouchon.

« Ce que l’on devrait respecter c’est non la vieillesse, mais la jeunesse, la force, la beauté », tout en précisant que celles-ci s’appliquent « tant à l’esprit qu’au corps lui-même », la vieillesse n’étant bonne « qu’autant qu’elle conserve les éléments qui font la jeunesse », et comment ne pas lui donner raison ?

« L’extrême vieillesse est laide, repoussante, et au plus degré déprimante », écrit encore le jeune Green qui se retirera de ce bas monde à l’âge de 96 ans après avoir répété maintes fois que la mort n’existe pas, et comme un soupçon d’eugénisme l’inspire ensuite plus précisément : « Le mieux serait de fixer un terme à la vie humaine au-delà duquel il ne serait permis à personne de s’aventurer, sauf aux êtres d’élite qui pourraient justifier leur demande de prolongation par quelques preuves de leur force. Qu’on imagine alors l’extraordinaire effort des affamés de vivre, la furie de travail qui en résulterait, l’immense progrès d’une race talonnée par la mort et qui consacrerait toute son énergie à la vaincre »…

ENTRE LUCRÈCE ET LA METHODE COUÉ. - Or, me relevant à peine du premier «coup de vieux » que m’ont valu, ces dernières années et ces mois plus récents, «ma» première embolie pulmonaire et «mon » premier infarctus, sans parler de « mon » cancer sous contrôle et « mes » putain de douleurs jambaires, je me suis rappelé ces lignes hardies en lisant Se réjouir de la fin, deuxième roman du jeune Adrien Gygax entré en littérature il y a deux ans de ça avec un caracolant Aux noces de nos petites vertus célébrant le triolisme amoureux à la Jules et Jim et l’usage sans frein des alcools forts et autres artifices paradisiaques plus ou moins opiacés, dont le jeune auteur trentenaire semble aujourd’hui revenu avec des allures de chattemitte, mais est-ce si sûr ?

L'épicurien d'hier s'est-il déjà empantouflé pour faire dire à son vieux protagoniste que rien n'est plus cool que finir en contemplant un coucher de soleil de rêve à la fenêtre de son mouroir de béton, se rappelant la sage résolution de l'antique Lucrèce (De rerum natura, etc.) et sa conclusion évoquant la méthode Coué ou les sages résignations de la gentille Pollyanna devant la mort: « N'est-ce point un état plus paisible que le sommeil ? »

Le discours actuel sur « nos aînés », notamment dans les médias, me répugne personnellement au-delà de ce qui est dicible, en cela qu’il parle de «nos seniors» comme d’une entité réelle uniforme sur laquelle il s’agit de se pencher sérieusement et qu’il faut aider «à tous les niveaux», tant en la protégeant de ses faiblesses (ah, l’alcoolisme et les jeux d’argent !) qu’en l’aidant à « gérer » ses désirs et plaisirs et jusqu’aux plus inavouables requérant alors, en pays bien organisés, le recours aux réseaux de caresseuses et de caresseurs…

À cette idéologie d’atelier protégé, l’auteur de Se réjouir de la fin pourrait sembler adhérer en cela qu’il fait de son protagoniste un vieux tellement typique (typiquement ordinaire en quidam de l’hospice occidental en version suisse) qu’il en devient atypique, certes longtemps accroché à sa femme Nathalie (décédée un matin d’avril au fond du jardin) et à sa Mercedes, à sa maison et à son téléphone fixe, mais lâchant finalement prise et se résignant à intégrer une de ces maisons de retraite qu’il détestait tant jusque-là – et l’on compatit bien bas quand il se retrouve lapant sa soupe en silence au milieu de ses compagnes et compagnons sans visages, même s’il ne semble pas en souffrir vraiment.

Mais que sait-on réellement des gens ? Un veuf aisé sans dons particuliers et qui croit voir un reflet de la divinité dans la grâce d’une jolie fille ou la félicité dans une dose de morphine autorisée, est-il a priori indigne de notre attention ? Et la tendresse là-dedans ? Et la poésie ?

Celle-ci, dont on se gargarise les yeux aux ciel avec des airs importants, filtre pourtant au fil des pages de Se réjouir de la fin, autant que la tendresse, non pas tant par de belles images et de beaux sentiments que, modulés en dix mois sur le journal intime retrouvé après la mort du vieil homme, par le ton simple et sobre de l’écrivain qui relève le pari de montrer la sérénité acquise et beauté d’une vie apparemment toute plate.

CONTES ET MÉCOMPTES DE LA MÈRE-GRAND. – Le temps de « ma » sieste désormais obligatoire, durant laquelle le dernier roman de Joël Dicker nous est arrivé par La Poste alors que je faisais un rêve pénible de chasse finissant dans « notre jardin » par l’abattage d’un immense daim aux yeux tendres, je me suis rappelé les tribulations de la vieille Claire, dans le roman Grand-mère et la mer de mon amie octogénaire Janine Massard, où l’auteure (je veux dire l’autrice, l’auteuse ou l’autorelle, selon la lumière du jour), sous le masque assez transparent de Line, jeune femme émancipée de l’ éducation rigoriste de parents « momiers », emmène son aïeule, moins coincée et soumise que sa mère, voir de plus près la Méditerranée, quitte à tomber sur un premier os : à savoir que l’hôtel de Golfe-Juan recommandé à la plus jeune par son boss se transforme saisonnièrement en bordel pour marins de l’US Navy au service de l’OTAN…

J’imagine l’effroi de cette mère-grand découvrant le Journal non censuré de Julien Green, elle qui s’inquiète déjà - tout en l’admirant et l’enviant un peu – des libertés prises par la « gamine » qui a déjà voyagé pas mal «à l’Est» et lui recommande de « voir le futur », et c’est d’ailleurs l’intérêt majeur de ce petit roman de vieille dame que sa propre mère eût sans doute jugée indigne que de détailler, avec humour et cocasserie, l’écart subit, voire vertigineux, creusé entre générations depuis le début des années 60.

Comme il en va de ce que vit le vieil homme de Gygax, le voyage de Claire et Line pourrait relever du lieu commun, mais c’est en somme le rôle de tout romancier de transformer les clichés en images vivantes et signifiantes, les uns avec génie comme un Julien Green, les autres avec talent, les uns et les autres avec ou sans succès, ce qui n’importe guère devant l’étendue de la mer et les profondeurs inconnues de la mort – certains en conçoivent une absolue pétoche et d’autres prétendent qu’elle n’existe pas -, ou devant la simple vie subie ou savourée qui reste, parfois, si jolie, etc.

PAUVRE FRANCE ! – Revoyant, il y a quelque temps, La Règle du jeu de Jean Renoir, mille et maintes fois encensée et tenue pour un chef d’œuvre, je me disais une fois de plus que l’académisme théâtral français, formaliste et pompeux, n’en a jamais fini de peser sur l’interprétation, comme cela se voit dans ce film dont les seules séquences qui me semblent aujourd’hui supportables relèvent d’une espèce de folie brouillonne, alors que le drame final confine au ridicule ; et tout ça ne s’est pas arrangé dans les versions françaises de Brecht ou de Tchekhov et de Shakespeare, si souvent plombées par le pédantisme, et le jeune cinéma, les séries actuelles restent eux aussi guindés et emphatiques à souhait, à quelques rares exceptions près.

Or à quoi cela tient-il ? J’en parlais l’autre jour avec mon cher Gérard, l’un de mes très rares compères de la première heure avec qui je m’entends « sur toute la ligne » depuis que, tous deux, nous avons dépouillé nos relents de dogmatisme, pleinement d’accord sur le fait que le profond humour shakespearien, qui ressortit à un non moins profond amour à la fois impérial et populaire, aristocratique et campagnard, aussi joyeusement puritain que sombrement débauché, n’a pas d’équivalent en France sauf chez Rabelais ou quelques autres grands fous à la Proust ou à la Balzac, à la Bernanos en ses à-pics ou à la Céline dans le genre hyper-teigneux, au rire sonnant aigre comme la pluie de ce matin sur l’occiput du gentil Freddie.

«La vraie réalité est de la pure magie», lit-on dans le dernier roman de Catherine Safonoff, «tout est tout le temps magique, mais on perd la magie de vue». Et de fait, c’est entre les deux pôles de l’enchantement et du désenchantement, de l’aspiration à la beauté et du consentement à toutes les médiocrités que se joue Au nord du capitaine, un roman qu’on pourrait dire la chronique d’une passion à la fois pure et impure, incandescente et laissant un goût de cendre aux lèvres, où deux êtres très proches dans leur conviction commune qu’il ne seront jamais aimés s’accrochent l’un à l’autre comme deux naufragés éperdus.

«La vraie réalité est de la pure magie», lit-on dans le dernier roman de Catherine Safonoff, «tout est tout le temps magique, mais on perd la magie de vue». Et de fait, c’est entre les deux pôles de l’enchantement et du désenchantement, de l’aspiration à la beauté et du consentement à toutes les médiocrités que se joue Au nord du capitaine, un roman qu’on pourrait dire la chronique d’une passion à la fois pure et impure, incandescente et laissant un goût de cendre aux lèvres, où deux êtres très proches dans leur conviction commune qu’il ne seront jamais aimés s’accrochent l’un à l’autre comme deux naufragés éperdus.

Le genre de l’aphorisme est délicat, qui requiert un art de la pointe assez rare. Or, il y a de cette finesse pénétrante chez François Debluë, prosateur et poète largement reconnu en pays romand (avec une vingtaine de livres à son actif) et qui nous revient avec deux ouvrages de la meilleure tenue, Fausses notes et De la mort prochaine.

Le genre de l’aphorisme est délicat, qui requiert un art de la pointe assez rare. Or, il y a de cette finesse pénétrante chez François Debluë, prosateur et poète largement reconnu en pays romand (avec une vingtaine de livres à son actif) et qui nous revient avec deux ouvrages de la meilleure tenue, Fausses notes et De la mort prochaine.

Tout cela était déjà bien beau, sans atteindre pourtant le caractère féerique de la suite du rêve.

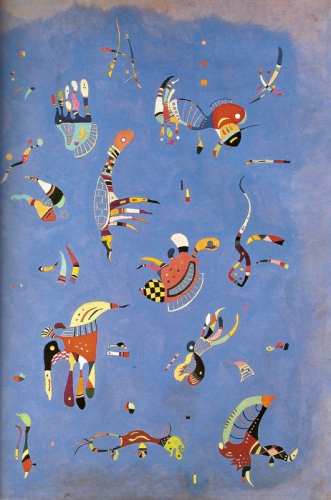

Tout cela était déjà bien beau, sans atteindre pourtant le caractère féerique de la suite du rêve. Ce qui est sûr, c’est que la féerie de cette nuit aura tenu à un souffle, dont l’effet visible fut le déploiement soudain de la surface multicolore en sphère gonflée aux dimensions d’une montgolfière géante, ou plus exactement d’un duplicata de planète bien ronde et bien chatoyante de couleurs, avec ce défi personnel de m’y accrocher puisque, sous l’effet du souffle continu, le formidable ballon commençait de s’élever au-dessus du sol solide, m’évoquant maintenant quelque géante balle-bulle aux rondeurs colorées d’une nana de Niki de Saint-Phalle.

Ce qui est sûr, c’est que la féerie de cette nuit aura tenu à un souffle, dont l’effet visible fut le déploiement soudain de la surface multicolore en sphère gonflée aux dimensions d’une montgolfière géante, ou plus exactement d’un duplicata de planète bien ronde et bien chatoyante de couleurs, avec ce défi personnel de m’y accrocher puisque, sous l’effet du souffle continu, le formidable ballon commençait de s’élever au-dessus du sol solide, m’évoquant maintenant quelque géante balle-bulle aux rondeurs colorées d’une nana de Niki de Saint-Phalle. La sensation de voler, fût ce durant l’espace-temps restreint de deux ou trois secondes qu’aura duré le rêve, procède –telle d’un ordre métabolique subtil, comme celui qui préside à la floraison des ancolies ou des campanules, ou n’est-ce que le résultat aléatoire non concerté d’un désordre physique ou psychique ?

La sensation de voler, fût ce durant l’espace-temps restreint de deux ou trois secondes qu’aura duré le rêve, procède –telle d’un ordre métabolique subtil, comme celui qui préside à la floraison des ancolies ou des campanules, ou n’est-ce que le résultat aléatoire non concerté d’un désordre physique ou psychique ?

DE L’OBSESSION. – Des années durant, Julien Green a couru comme un fou, tous les soirs, en quête de plaisirs charnels, et il dit lesquels, et comment, dans son journal intégral où il a pris le parti de tout dire, mais qu’en dire précisément, et notamment aujourd’hui où l’impudeur de mise se prétend moins hypocrite que la pudibonderie de naguère ? Chacun en fera ce qu’il veut en fonction de sa propre expérience, et pour ma part je ne bronche pas sur les pages les plus crues, jusqu’à ce passage où le digne Julien détaille la félicité profonde que lui fait éprouver le léchage et la succion du trou du cul de son Robert, y voyant l’accès au plus intime de l’être aimé - je le relève comme un trait singulier mais n’y vois pas pour autant de saleté, au sens commun ou même vulgaire, dans la mesure où cette obsession relève d’une espèce de sainte folie, évidemment liée à l’âge et à un tempérament ardent, mais aussi à autre chose, comme si le tréfonds du plaisir charnel, l’extase de quelques secondes, dites par les uns « la petite mort » ou par tel autre « l’infini à la portée des caniches », signifiait autre chose, etc.

DE L’OBSESSION. – Des années durant, Julien Green a couru comme un fou, tous les soirs, en quête de plaisirs charnels, et il dit lesquels, et comment, dans son journal intégral où il a pris le parti de tout dire, mais qu’en dire précisément, et notamment aujourd’hui où l’impudeur de mise se prétend moins hypocrite que la pudibonderie de naguère ? Chacun en fera ce qu’il veut en fonction de sa propre expérience, et pour ma part je ne bronche pas sur les pages les plus crues, jusqu’à ce passage où le digne Julien détaille la félicité profonde que lui fait éprouver le léchage et la succion du trou du cul de son Robert, y voyant l’accès au plus intime de l’être aimé - je le relève comme un trait singulier mais n’y vois pas pour autant de saleté, au sens commun ou même vulgaire, dans la mesure où cette obsession relève d’une espèce de sainte folie, évidemment liée à l’âge et à un tempérament ardent, mais aussi à autre chose, comme si le tréfonds du plaisir charnel, l’extase de quelques secondes, dites par les uns « la petite mort » ou par tel autre « l’infini à la portée des caniches », signifiait autre chose, etc.

PERSONA. - Nous pourrions certes, avec notre juriste Julie, disserter «sur la mort » en gens intelligents et concernés, comme on dit, mais ne serait-ce pas plutôt de la vie, de la fragilité de la vie, de la beauté des choses et de la bonté des gens que nous parlerions en évoquant la plus réelle des réalités dont le masque se dit Persona et que trahit toute représentation, fut-elle aporie poétique, faucheuse blafarde ou formule crédule de naïf ou de positiviste rassis ?

PERSONA. - Nous pourrions certes, avec notre juriste Julie, disserter «sur la mort » en gens intelligents et concernés, comme on dit, mais ne serait-ce pas plutôt de la vie, de la fragilité de la vie, de la beauté des choses et de la bonté des gens que nous parlerions en évoquant la plus réelle des réalités dont le masque se dit Persona et que trahit toute représentation, fut-elle aporie poétique, faucheuse blafarde ou formule crédule de naïf ou de positiviste rassis ?

Wuppertal, ce mercredi 6 juin. – Ce n’est pas sur un coup de tête mais un mouvement conjoint du cœur et de l’esprit, et du corps et de l’âme aussi que je me suis décidé l’autre jour à me taper 1500 bornes aller-retour, pour la Beauté que ç’a été ce soir avec la création d’Eros Athanatos de mon cher Aliocha, retrouvé après quarante ans – il en avait onze quand j’ai aimé la Sarrasine sa mère – et dans la musique duquel il m’a semblé véritablement pénétrer, physiquement et émotionnellement, jusqu’au bord des larmes, entre exultation dionysiaque et chocs des contraires, toute douceur et soudain fracas, violoncelle et piano magistralement tenus par Capuçon et Thibaudet, merveille pure sous les dorures de la Stadthalle de cette ville déclarée rasée au soir du bombardement du 29 au 30 juin 1943 - et voilà ce que les artistes répondent.

Wuppertal, ce mercredi 6 juin. – Ce n’est pas sur un coup de tête mais un mouvement conjoint du cœur et de l’esprit, et du corps et de l’âme aussi que je me suis décidé l’autre jour à me taper 1500 bornes aller-retour, pour la Beauté que ç’a été ce soir avec la création d’Eros Athanatos de mon cher Aliocha, retrouvé après quarante ans – il en avait onze quand j’ai aimé la Sarrasine sa mère – et dans la musique duquel il m’a semblé véritablement pénétrer, physiquement et émotionnellement, jusqu’au bord des larmes, entre exultation dionysiaque et chocs des contraires, toute douceur et soudain fracas, violoncelle et piano magistralement tenus par Capuçon et Thibaudet, merveille pure sous les dorures de la Stadthalle de cette ville déclarée rasée au soir du bombardement du 29 au 30 juin 1943 - et voilà ce que les artistes répondent.