Batz-sur-mer, ce samedi 16 avril. - La descente de Dinard à Guérande, par la Bretagne profonde, via Brocéliande, nous a valu de beaux moments en ces hautes terres boisées ondulant sous un ciel très changeant. Au volant depuis notre départ, il y a de ça deux dimanches, de La Désirade, notre maison sur les hauteurs lémaniques, à Colmar puis à Bois-le-Duc-Hertogenbosch , Bruges (sa bière sucrée et ses vieilles pierres romantiques), Dordrecht (sa vue sur les grues de Rotterdam), la Normandie (les parkings de Honfleur et du Touquet), la Bretagne aux bourgs pittoresques et la Loire Atlantique (où l’océan mène au fleuve), Lady L. a suivi les indications vocales infaillibles d’une robote GPS à voix suave quoique inflexible. Mais pour dénicher des coins qualitativement uniques : débrouillez-vous.

Ce que nous avons fait avec autant d’alacrité dans la sagacité que de pot : ainsi avons-nous découvert l’aimable bourg pittoresque de Guérande, au milieu des marais salants, moins touristique et plus vivant que Tréguier ou que Dinan, l’anse de sable hors du temps où rêver à l’éternité les pieds dans l’eau, au restau éponyme de Pont-Mahé, et, à Baz-sur-mer, tel hôtel idéalement situé à cent pas de la mer…

NUANCES. - Le fric fout tout en l'air en cette époque d'hallucinant déséquilibre entre trop riches et trop pauvres, mais nous qui sommes entre deux ne pourrions nous payer cette espèce de Grand Tour sans les quelques moyens acquis par notre travail, et celui de nos parents qui ont eux-mêmes commencé à voyager sur le tard.

Ne crachons donc pas sur l'argent, grâce auquel nous nous sommes régalés hier soir, sur cette côte sauvage, de fruits de mer arrosés de Sancerre, avant un coucher de soleil virant de l'orange doux au rose virulent, et tâchons de rester aussi enthousiastes et poreux que lorsque nous allions en stop à vingt ans sur nos semelles de vent de petits fauchés.

La merveille est d'ailleurs gratuite, à tous les virages. Hier par exemple, dans cette courbe de la route bombée des abords de Brocéliande, avant la descente sur la mer, entre les grands beaux arbres nous faisant comme un tunnel de lumière verte...

HIATUS. - Lisant (un peu) les journaux et regardant (le moins possible) la télé le soir, nous aurons été frappés, durant ces vingt premiers jours à traverser trois pays et, plus particulièrement, la France «des régions», comme on dit à Paris, par le hiatus constant, pour ne pas dire le contraste lancinant, entre cette France réelle, paysagère et potagère, cette France des gens et des jardins, des maisons et des magasins, et le pays filtré par les médias parisiens, si suffisants et insuffisants.

KITSCH TOURISTIQUE.- Avec ses parcours fléchés, ses clichés vidés de leur substance, ses contraintes et ses atteintes, son kitsch substitué à toute vraie beauté, le tourisme massifié des temps qui courent ne cesse de nous soumettre aux tensions schizophréniques entre curiosité et dégoût, attirance et répulsion, reconnaissance et déception, et cela s’avère par les lieux les plus remarquables, de Venise à Bruges ou, ces jours pour nous, en Bretagne, de Tréguier à Dinan.

À Tréguier surtout, un peu moins à Dinan, mais aussi à Roscoff, d’imposants ensembles architecturaux ne sont plus aujourd’hui que des coquilles vides, dont nous admirons la beauté extérieure ne correspondant plus à un habitus communautaire vivant. Du moins la beauté de cette architecture qu’on dit «sans architectes» fait-elle écho au génie populaire dont est issue, en Bretagne la poésie «analphabète» relevant d’une haute tradition druidique puis chrétienne, qui se module notamment dans les lais du Barzas Breisz, somme lyrique et légendaire, musicale et morale de la plus ancienne histoire de Bretagne, dont la matière fut collectée auprès des vieilles paysannes et dans les cafés de marins, les comices agricoles ou les veillées funéraires, etc.

CHANSONS. - Nous roulions ce matin sur la départementale assez encombrée reliant Roscoff et Dinan, et je psalmodiais, ainsi que le conteur en sabots, les Séries citées par Yann Quéffelec dans son Dictionnaire amoureux de la Bretagne, telles que les Neuf petites mains blanches ou Le Druide et l’enfant que lui récitait sa tante Jeanne au manoir de Kervaly, quand les oreillons le retenaient au lit.

Je cite dans la foulée :

« -Tout beau, bel enfant du Druide, réponds-moi. Tout beau, que veux-tu que je te chante ?

- Chante-moi la série du nombre un, jusqu’à ce que je l’apprenne aujourd’hui.

- Pas de série pour le nombre un. La Nécessité unique, le Trépas, père de la Douleur, rien avant, rien de plus.

- Chante-moi la série du nombre deux, jusqu’à ce que je l’apprenne aujourd’hui.

- Deux bœufs attelés à une coque, ils tirent, ils vont expirer. Voyez la merveille ».

Et ainsi de suite, les séries se suivant et s’amplifiant au fil de l’incantation, au risque d’hypnotiser Lady L.au volant de la Honda Hybrid : «Sept soleils et sept lunes, sept planètes, y compris la Poule. Sept éléments avec la farine et l’air »…

LE TUF. - «Si le monde actuel est un village planétaire, écrit Yann Quéeffelec, un village internautique, le villageois breton en exil n’oublie jamais le tuf armoricain.

«La terre, l’océan: racines. La musique et la danse: racines. La Langue: sectionnée, mais racine. L’appartenance – abusivement qualifiée d’identité -, voilà bien la force innée qui l’attache à la tribu, breton qu’il est avant d’être français, européen. Ce n’est pas un repli, c’est un ancrage».

En passant à travers les neiges d’aubépines et les soleils de genêts, vous entrevoyez les crucifix de pierre de Bretagne: racines. Des mots incompréhensibles surgissent ici et là: racines».

Et Yann Quéffelec, relayant Per Jakez Hélias, l’auteur du Cheval d’orgueil que j’ai entendu un jour psalmodier lui aussi par cœur, de conclure à propos du villageois breton : «S’il veut parler brezhoneg en ces jours globalisés où Molière paraît s’américaniser à plaisir, c’est par instinct prométhéen, une gloire de sauveteur de feu»…

RÊVER DEBOUT. - Nos jeunes camarades de Nuit debout disposent, paraît-il, d’un «pôle médiation» et d’un «pôle sérénité», entre autres instances d’apaisement relationnel au niveau de la communication. Il paraît que c’est une nouvelle façon d’acclimater le «vivre ensemble», et nous leur présentons nos sincères condoléances, vu que la nuit finira par se coucher quand nous serons debout dans le plein jour de la douce France qui est, parfois, si jolie, comme disait le poète à propos de notre mère la terre.

DOUCE FRANCE. - Vendôme en fin de matinée est un paradis de présence douce où tous les temps de l’Histoire se conjuguent, avec une forte empreinte de roman et de gothique, le souvenir du Bourdon de l’abbatiale qui a perdu sa voix en 1994, celui du jour où Gracchus Babeuf s’est fait tirer de son ergastule et traîner jusqu’à l’échafaud, les reflets pensifs dans les eaux lentes d’un bras du Loir, un pêcheur qui n’a cure d’aucun «pôle de sérénité», et le buste de Balzac qui nous rappelle que le grand queutard a fait ses écoles ici même.

Or cette région sublime de France plate, entre Beauce et Sologne, Chartres et Cluny (grosso modo, n’est-ce pas), est sillonnée par tous les chemins d’allers et de retours des romans de Balzac, via Paris et la vallée du Lys, que la vieille douceur de Vendôme, au bord du Loir, concentre autant que celle de Nevers, au bord de la Loire.

Au reste, sans vouloir vexer nos amis Bretons, nous préférons, Lady L. et moi, la pierre blanche douce au derme de l’Anjou, à celle, presque noire, des bourgs de la rive atlantique septentrionale, du côté de Roscoff. Les église bretonnes sont émouvantes et nimbées de mystères celtiques, mais la France de Ronsard et du flamboyant gothique irradie bonnement, de Blois à Amiens ou en ces alentours de Vendôme et de Nevers, avec quelque chose de plus central, de plus fruité et de plus flûté.

Bref, nous aimons ces vestiges d’une France remontant à la plus haute Antiquité (de la roche de Solutré se trouvaient précipités des chevaux vivants comme dans les feu les sacrificiels fils d’Aztèques) et dont on retrouve maintes traces un peu partout tandis que la loutre éternelle, au bord de la Loire, le soir, guette le poisson et que l’hirondelle, infoutue de passer la nuit debout, tournique au ciel du printemps revenu…

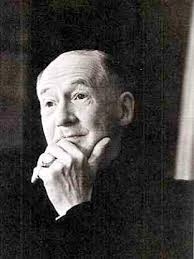

Cracovie, ce lundi 25 avril. - Nous n’avions pas défait nos bagages, au retour de notre virée par les Flandres et la douce France, que, dans notre courrier amoncelé, je tombai sur un carton d’invitation à l’ouverture du nouveau pavillon du Musée national de Cracovie tout entier consacré à la mémoire de Joseph Czapski. Parallèlement, un ami photographe polonais, Krzystof Pruszkowski, m’avait envoyé les détails de la manifestation par courriel, où les noms «historiques» d’Adam Michnik et d’Andrzej Wajda figuraient parmi ses hôtes d’honneur, jouxtant celui du poète Adam Zagajewski, figure majeure de la littérature polonaise actuelle.

Or je ne pouvais assister à cette inauguration solennelle de portée nationale, vu qu’elle s’était déroulée le jour même de notre retour, et je ne le regrettai point trop vu mon peu de goût pour les officialités, mais l’impatience de «retrouver» Czapski par le truchement de ses œuvres de peintre et d’écrivain, autant que par les documents témoignant de son parcours à travers le terrible XXe siècle, m’a décidé à faire le voyage de Cracovie sans plus attendre, laissant Lady L. à la garde vigilante de Snoopy…

Il y a cinquante ans de ça, deux jeunes gens qui venaient de passer leur bac au Gymnase de la Cité, à Lausanne, débarquaient à Cracovie à bord d’une 2CV quelque peu cabossée, bientôt baptisée Brzydula (la mocheté, le tas de ferraille...) par leurs amis polonais. L’époque était aux débuts du gauchism ; la Pologne se trouvait sous la chape du socialisme réel dont nos deux lascars allaient découvrir le poid ; la renommée d’un empêcheur de ronronner au théâtre, du nom de Jerzy Grotowski, leur était parvenue, mais ce fut dans une cave vibrante de folle bohème, sous la place centrale, qu’ils découvrirent alors l’esprit frondeur de la Pologne artistique, notamment par la voix grave et lancinante d’Ewa Demarczyk.

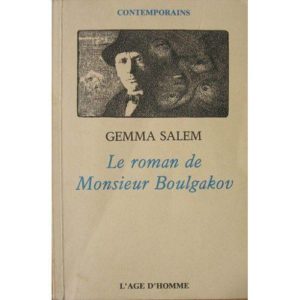

C’est à cette première découverte que je penserai demain en foulant le pavé de la place fameuse, mais depuis lors, et à travers les années, le génie de la Pologne n’a cessé de m’accompagner sous les multiples visages du génial et protéiforme Witkiewicz – véritable héros de notre jeunesse littéraire -, de Gombrowicz et de Mrozek, ou de Penderecki en musique, et bien entendu de Joseph Czapski que nous avons découvert grâce à Vladimir Dimitrijevic, et ensuite vu et revu dans le milieu privilégié de la Maison des Arts de Chexbres, aux bons soins de Richard et Barbara Aeschlimann qui ont été les plus fidèles amis et fervents soutiens romands du peintre, l’exposant à de multiples reprises jusqu’à la grande rétrospective du Musée Jenisch et l’exposition marquant le retour de Czapski en Pologne, consacrée en majeure partie aux œuvres prêtées par les collectionneurs de nos régions.

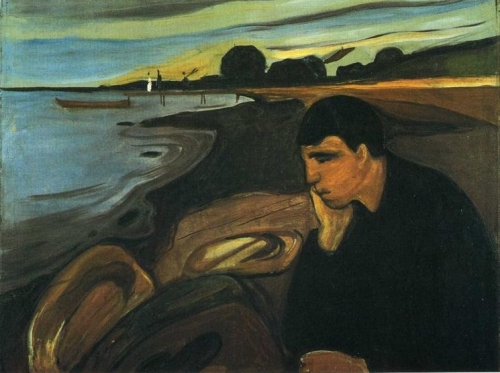

Czapski est mort, son grand ami Thierry Vernet et sa chère Floristella sont morts eux aussi, Dimitri le passeur est mort, tout comme Jeanne Hersch proche aussi de Joseph, ou « Kot » Jelenski et le Nobel Czeslaw Milosz, et pourtant tous ces hérauts de l’Europe des cultures restent vifs en nos cœurs et leurs œuvres continuent de perpétuer un idéal intellectuel et artistique, une éthique et une spiritualité dont nous avons plus besoin que jamais en ces temps de chaos mondialisé et de fuite en avant, d’abrutissement collectif, de repli sur soi ou de cynisme. Vivent donc nos chers disparus et tâchons de les mériter. Enfin, c’est une grande émotion, mêlée de reconnaissance, que j’ai éprouvée en fin d’après-midi en découvrant, dans la nouvelle annexe du Musée national de Cracovie, le pavillon flambant neuf, de fine conception architecturale, consacré à Czapski sur trois étage, où le peintre est aussi présent que l’écrivain, avec une trentaine de peintures (dont pas mal ont été offertes par les Aeschlimann) et de nombreux aperçus de son monumental journal (en cours de restauration), alors que la partie principale est dévolue au fameux « témoin de son siècle ».

TERRE HUMAINE. - Un président chinois qui se la rejoue Grand Timonier, un potentat russe à la botte des mafias, un milliardaire démagogue menaçant de débarquer à la Maison Blanche, une Europe s'alliant avec un autre despote ottoman parjure pour rejeter des migrants à la mer ou à la mort: décidément on serait tenté de désespérer de l'humanité si celle-ci n'était pas capable aussi de s'opposer au pire et de produire, parfois, le meilleur; et tout à l'heure, au nouveau musée honorant la mémoire de Joseph Czapski, à Cracovie, j'observais un ado et un tout vieil homme au milieu des nombreux films d'archives documentant les tragédies du XXe siècle que furent deux guerres mondiales, deux totalitarismes non moins meurtriers et autant d'injonctions sur le thème du «plus jamais ça», sans autres lendemains que ceux qui déchantent - et ces deux-là étaient bien vivants, ou survivants comme nous tous...

Ce qu'on voit au nouveau musée dédié à Joseph Czapski, annoncé à grand renfort d'affiches géantes et de banderoles, est revigorant autant que le geste du pape argentin ramenant, même symboliquement, des migrants syriens honteusement taxés, sur un site romand dont j'ai honte, de nouveaux colons...

De même, rampant devant Staline, de présumés défenseurs de la liberté et de la justice ont-ils entretenus, durant des décennies, le mensonge éhonté selon lequel les milliers d'étudiants et de militaires polonais exécutés par les Soviétiques l'avaient été par les nazis. « Détail de l'histoire », pour les cyniques, mais il faut voir, sur tel document filmé, le rescapé de Katyn Joseph Czapski braver les lécheurs de bottes alliés dont la première trahison avait coûté la liberté à sa patrie.

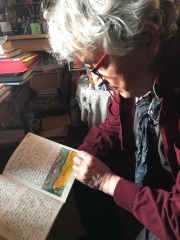

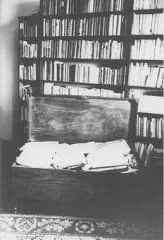

Au demeurant, ce n'est pas d'un idéologue qu'on entretient ici la mémoire, mais d'un témoin et d'un artiste. Soit dit en passant, il faut relever le formidable travail de conservation et de restauration accompli pour sauver l'ensemble des carnets de Czapski, inestimable témoignage écrit, enrichi de milliers de dessins, courant de la jeunesse de l'idéaliste tolstoïen à nos jours, en passant par deux guerres et une vie à tenter de cerner la vérité de cette terre des hommes trop souvent inhumaine.

« Czapski peint la vérité », écrivait notre ami Richard Aeschlimann qui, je le relève avec reconnaissance, a fait don, avec sa femme Barbara, des plus beaux tableaux illustrant l'art du peintre en ces murs.

LE MUST AUSCHWITZ. - J'ai cherché ce matin un café rouge et or évoquant un tableau de Czapski que nous avions hanté, avec des amis, d'abord en 1966 puis après la chute du communisme, mais pas moyen: les bureaux de change, les kebabs, le MacDo et les boutiques pour touristes ont tout nivelé.

Pourtant ce n'est pas d'hier que les marques se sont pointées en Pologne. Celle de Cardin m'avait frappé, cette année-là, peu après la chute du mur, sur cette place de Varsovie entièrement détruite à la fin de la guerre et reconstruite à l'identique, genre décor de théâtre baroque, que des milliers de petits marchands débarqués des campagnes de l'Est et de nulle part avaient investie pour y vendre tout et n'importe quoi

Et maintenant, rue Florianska, les propositions des Tours Operators foisonnent, destination Auschwitz, entre un atelier de tatouage et le dernier Starbucks...

WITKACY. - Le nivellisme sera votre avenir: telle fut la prédiction de l'écrivain-peintre-philosophe Stanislaw Ignacy Witkiewicz, surnommé Witkacy, qui se suicida en 1939 alors que son pays était pris en tenaille par les nazis et les communistes, ainsi qu' il l'avait annoncé.

Mais quel électrochoc reste alors sa folle peinture, non loin de celle de Czapski, à l'étage du XXe siècle bien représenté, au Musée national de Cracovie, quelle fol délire vivace contre le mortel souvenir des camps de la mort nazis et du goulag. Trêve cependant de souvenirs de cendres, et qu'étincèle le diamant du jour !

Parce que les marques, Pan Towarisz, ne sont pas pires que quarante ans de communisme. Parce qu'on voit partout de joyeux troupeaux d'enfants et d'ados, conduits par leurs instits et leur profs par les rues et les musées, les églises et les jardins publics. Parce que la vie est plus forte que le nivellisme, n'en déplaise à notre cher catastrophiste dont la lucidité nous retient pourtant de céder à l'euphorie...

À TÉMOIN. - La dernière image que je garderai de Czapski à mon départ de Cracovie est cette monumentale photographie de notre ami, sur la hauteur d'un immeuble de cinq étages, qui m'a semblé le symbolique hommage d'un pays à l'un des siens.

Sur le Rynek, place emblématique du vieux Cracovie, un monument émouvant rappelle l'auto-immolation d'un homme, en 1981, qui s'élevait notamment contre le mensonge perpétué à propos de Katyn. Or Joseph Czapski aura été, durant son exil, l'artisan infatigable du rétablissement d'une vérité trop longtemps occultée.

DIOSCURE. - Mes deux «soleils» littéraires de jeunesse : soleil d’or byzantin de Charles-Albert et soleil de feu de sang de guerre des sexes de Witkacy. Cette antinomie est à mes yeux fondatrice et correspond évidemment à ma dualité personnelle: c’est l’explosion du TOUT DIRE contre l’épure de la sublimation.

FAUTE D’ATTENTION. - Ils voyagent mais ne voient rien. Ils lisent tout ce qu’il faut lire pour être dans le trend, mais sans rien retenir de ce qu’ils ont lu. Ils lisent pour s’évader de leur morne vie alors que la littérature ne sera jamais qu’invasion et retour à la vraie réalité dont ils ne perçoivent à vrai dire rien.

MESSAGES. - Divers messages «divins» m’arrivent ce matin à fleur d’éveil. Sur la présence de Dieu ressentie depuis toujours comme une évidence sans la moindre idée de ce qu’elle est au juste. Sur ma confiance aveugle «en général» et la façon dont les autres en abusent «en particulier». Sur les lumières du délire. Sur la contraction, dans le mot ICI, de tous les PARTOUT et de l’éternel TOUJOURS. Sur la maladresse en matière sexuelle et sur les images flatteuses qui surabondent. Sur la visite matinale du Seigneur aux malades. Sur la percée des tunnels. Sur la stupidité des hommes sûrs d’eux, etc.

TONIQUE. - La (re) lecture de Révérence à la vie, de ce cher Théodore Monod, me requinque une fois de plus. Quel bel exemple d’humanité ! Quel homme droit et pur ! Quel admirable emmerdeur sur le chemin des cyniques et des puissants !

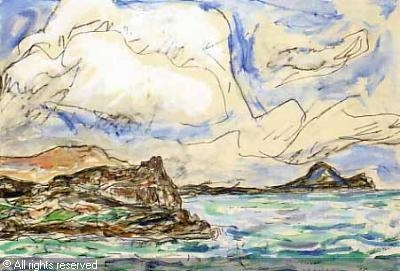

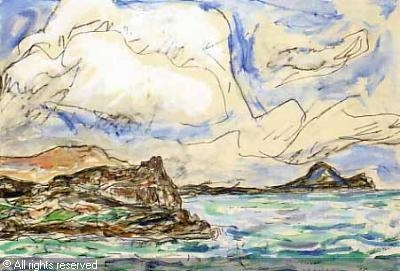

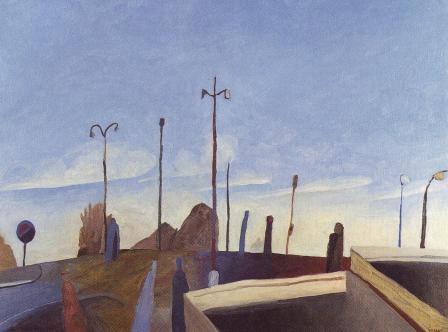

Peintures et dessin: Floristella Stephani, Joseph Czapski.

CONSTAT. - La première vérité de mon corps est qu’à l’approche de mes 72 ans je n’ai plus que trois dents, que ma libido est à peu près à zéro après les 55 séances d’irradiation de mon classique cancer de la glande masculine à l’accélérateur linéaire, que j’ai perdu les 60 % de mon ouïe, que je ne lis plus sans lunettes et que mes jambes et mon souffle ont l’âge de mes artères, alors que mon esprit reste plus vif qu’il ne l’était entre seize et soixante-six ans.

CONSTAT. - La première vérité de mon corps est qu’à l’approche de mes 72 ans je n’ai plus que trois dents, que ma libido est à peu près à zéro après les 55 séances d’irradiation de mon classique cancer de la glande masculine à l’accélérateur linéaire, que j’ai perdu les 60 % de mon ouïe, que je ne lis plus sans lunettes et que mes jambes et mon souffle ont l’âge de mes artères, alors que mon esprit reste plus vif qu’il ne l’était entre seize et soixante-six ans.

Très intéressé, et même personnellement touché, par la réflexion que développe Simon Leys, dans Le Studio de l’inutilité, sur le lien, dans la littérature et les arts chinois, entre éthique et esthétique. Il part de propos d’un peintre néo-zélandais, Colin McCahon (1919-1987) qui déclarait à un sien ami : «Mon prochain ensemble de peintures devrait être meilleur, et pourtant je ne me sens pas encore capable de mieux peindre. Pour le moment mon effroyable problème est qu’il me faudra d’abord devenir un homme meilleur avant de pouvoir faire de la meilleure peinture ».

Très intéressé, et même personnellement touché, par la réflexion que développe Simon Leys, dans Le Studio de l’inutilité, sur le lien, dans la littérature et les arts chinois, entre éthique et esthétique. Il part de propos d’un peintre néo-zélandais, Colin McCahon (1919-1987) qui déclarait à un sien ami : «Mon prochain ensemble de peintures devrait être meilleur, et pourtant je ne me sens pas encore capable de mieux peindre. Pour le moment mon effroyable problème est qu’il me faudra d’abord devenir un homme meilleur avant de pouvoir faire de la meilleure peinture ».  Ma liste du jour est consacrée à Ceux qui tournent la page, avec un coup de pied de l’âne au paltoquet Ueli Maurer, Président de la Confédération helvétique pour une année, qui a osé dire, à Pékin, qu’il fallait « tirer un trait sur Tiananmen », tout à fait dans la tradition des larbins capitalistes du totalitarisme soviétique ou chinois, entre autres idiots utiles. J’ai noté cela en marge de la lecture du chapitre consacré, dans Le studio de l’inutilité de Simon Leys, à l’évolution de la Chine actuelle et, plus précisément, à la résistance héroïque de Liu Xiaobo et à la Charte 08.

Ma liste du jour est consacrée à Ceux qui tournent la page, avec un coup de pied de l’âne au paltoquet Ueli Maurer, Président de la Confédération helvétique pour une année, qui a osé dire, à Pékin, qu’il fallait « tirer un trait sur Tiananmen », tout à fait dans la tradition des larbins capitalistes du totalitarisme soviétique ou chinois, entre autres idiots utiles. J’ai noté cela en marge de la lecture du chapitre consacré, dans Le studio de l’inutilité de Simon Leys, à l’évolution de la Chine actuelle et, plus précisément, à la résistance héroïque de Liu Xiaobo et à la Charte 08. Commencé de lire aujourd’hui Les Misérables, avec un très vif, immédiat intérêt. La figure de Bienvenu l’évêque des pauvres est très attachante dès les premiers chapitres, et je me réjouis de passer du temps en sa compagnie. Tout de suite on est dans le christianisme de la miséricorde et de la compassion. Victor Hugo avait 60 ans quand le livre a paru, mais quelle extraordinaire vitalité dans l’écriture et quelle pénétration tendre dans l’approche de son personnage. J’ai dévoré les cent premières pages en lisant, parallèlement, les premiers chapitres de Napoléon le petit, évoquant la trahison de Napoléon Bonaparte. Là encore, le souffle incroyable du poète-polémiste est irrépressible.

Commencé de lire aujourd’hui Les Misérables, avec un très vif, immédiat intérêt. La figure de Bienvenu l’évêque des pauvres est très attachante dès les premiers chapitres, et je me réjouis de passer du temps en sa compagnie. Tout de suite on est dans le christianisme de la miséricorde et de la compassion. Victor Hugo avait 60 ans quand le livre a paru, mais quelle extraordinaire vitalité dans l’écriture et quelle pénétration tendre dans l’approche de son personnage. J’ai dévoré les cent premières pages en lisant, parallèlement, les premiers chapitres de Napoléon le petit, évoquant la trahison de Napoléon Bonaparte. Là encore, le souffle incroyable du poète-polémiste est irrépressible.  Sollers aborde d’abord la question de l’enfance, le lieu actuellement le plus sous pression et le plus entamé, selon lui. L’enfance est importante pour la constitution réelle de l’expérience intérieure, affirme-t-il comme un grand. Belle découverte ! Mais il a des arguments existentiels qui dépassent la platitude : en son enfance, JK a connu l’expérience totalitaire, comme elle le raconte dans Le vieil homme et les loups. De son côté, il dit avoir eu le privilège de vivre dans une famille totalement anglophile. Sous l’Occupation, on écoute Radio-Londres. Sa famille a pour principe de vérité que les Anglais ont toujours raison. Cite ensuite les messages personnels surréalistes entendus par l’enfant de 6 ans : J’aime les femmes en bleu, je répète, j’aime les femmes en bleu, ou Nous nous roulerons sur le gazon… Sonconcept d’acier remontant à ce temps : ni Vichy, ni Moscou. De son côté, Julia Kristeva évoque le milieu totalitaire dans lequel elle a vécu, jusqu’à la mort de son père littéralement « assassiné » dans un hôpital communiste, peu avant la chute du Mur de Berlin, et l’évolution des échanges de langage actuels, de plus en plus virtuels et inconsistants. Tout cela plutôt intéressant.

Sollers aborde d’abord la question de l’enfance, le lieu actuellement le plus sous pression et le plus entamé, selon lui. L’enfance est importante pour la constitution réelle de l’expérience intérieure, affirme-t-il comme un grand. Belle découverte ! Mais il a des arguments existentiels qui dépassent la platitude : en son enfance, JK a connu l’expérience totalitaire, comme elle le raconte dans Le vieil homme et les loups. De son côté, il dit avoir eu le privilège de vivre dans une famille totalement anglophile. Sous l’Occupation, on écoute Radio-Londres. Sa famille a pour principe de vérité que les Anglais ont toujours raison. Cite ensuite les messages personnels surréalistes entendus par l’enfant de 6 ans : J’aime les femmes en bleu, je répète, j’aime les femmes en bleu, ou Nous nous roulerons sur le gazon… Sonconcept d’acier remontant à ce temps : ni Vichy, ni Moscou. De son côté, Julia Kristeva évoque le milieu totalitaire dans lequel elle a vécu, jusqu’à la mort de son père littéralement « assassiné » dans un hôpital communiste, peu avant la chute du Mur de Berlin, et l’évolution des échanges de langage actuels, de plus en plus virtuels et inconsistants. Tout cela plutôt intéressant. Assez impressionné, ce soir, par l’apparition des Indiens Quechuas des hautes terres du Pérou, à la télé, dans l’émission Rendez-vous en terre inconnue. Ces visages, ces belles gens, cette immense nature, tout cela fait du bien même si je regimbe un peu à l’idée qu’on en fasse du spectacle ; mais enfin dans le genre c’est le moins pire, me semble-t-il, et voir ces bonnes gens, les entendre parler de leur vie est un réel bonheur et une sorte de preuve d’humanité dans le magma des médias de l’ère du vide.

Assez impressionné, ce soir, par l’apparition des Indiens Quechuas des hautes terres du Pérou, à la télé, dans l’émission Rendez-vous en terre inconnue. Ces visages, ces belles gens, cette immense nature, tout cela fait du bien même si je regimbe un peu à l’idée qu’on en fasse du spectacle ; mais enfin dans le genre c’est le moins pire, me semble-t-il, et voir ces bonnes gens, les entendre parler de leur vie est un réel bonheur et une sorte de preuve d’humanité dans le magma des médias de l’ère du vide.  « Mon œuvre, écrivait Walter Benjamin, a quelque chose d'un taillis dans lequel il n'est pas aisé de dégager mes traits décisifs. En cela je suis patient. Je n'écris que pour être relu. Je compte sur le temps qui suivra ma mort. Seule la mort fera ressortir de l'oeuvre la figure de l'auteur. Alors on ne pourra plus méconnaître l'unité de mes écrits…

« Mon œuvre, écrivait Walter Benjamin, a quelque chose d'un taillis dans lequel il n'est pas aisé de dégager mes traits décisifs. En cela je suis patient. Je n'écris que pour être relu. Je compte sur le temps qui suivra ma mort. Seule la mort fera ressortir de l'oeuvre la figure de l'auteur. Alors on ne pourra plus méconnaître l'unité de mes écrits… Je lis ces jours Les Misérables, que je croyais avoir lu depuis longtemps, mais non : jamais vraiment. J’en connaissais l’histoire par des extraits, un film peut-être, un grand spectacle théâtral mais de Victor Hugo je n’avais jamais vraiment lu, et tardivement que le prodigieux Homme qui rit, sans compter des milliers de vers mémorisés autour de mes treize ans. Resongeant alors aux sophismes d’un Pierre Bayard, qui prétend que parler d’un livre sans l’avoir lu est tout à fait légitime et qu’il y a diverses façons de lire, je me dis une fois de plus que, tout au contraire, lire n’a de sens que celui qu’un enfant découvre, une lettre après l’autre, un mot après l’autre, une phrase après l’autre, une page après l’autre, à savoir le sens d’un nouvel accès au monde qui fait de la lecture un sésame, de lire un bonheur sans pareil, et de relire une expérience de plus…

Je lis ces jours Les Misérables, que je croyais avoir lu depuis longtemps, mais non : jamais vraiment. J’en connaissais l’histoire par des extraits, un film peut-être, un grand spectacle théâtral mais de Victor Hugo je n’avais jamais vraiment lu, et tardivement que le prodigieux Homme qui rit, sans compter des milliers de vers mémorisés autour de mes treize ans. Resongeant alors aux sophismes d’un Pierre Bayard, qui prétend que parler d’un livre sans l’avoir lu est tout à fait légitime et qu’il y a diverses façons de lire, je me dis une fois de plus que, tout au contraire, lire n’a de sens que celui qu’un enfant découvre, une lettre après l’autre, un mot après l’autre, une phrase après l’autre, une page après l’autre, à savoir le sens d’un nouvel accès au monde qui fait de la lecture un sésame, de lire un bonheur sans pareil, et de relire une expérience de plus…

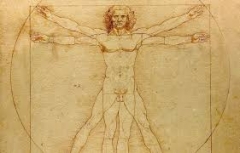

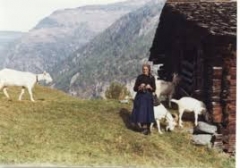

Quel rapport y a-t-il entre un certain Leonardo, bâtard notoire d’un notaire toscan au prénom de Piero et natif du bourg de Vinci, une paysanne de montagne râtelant le foin de son parchet sur les hauts du hameau valaisan de Pinsec, et le «mentaliste» californien Patrick Jane connu pour son sens de l’observation et sa mémoire exceptionnelle - quel rapport sinon la même touche d’humanité liant un génie « universel » et nos humbles et très diverses personnes plus ou moins talentueuses…

Quel rapport y a-t-il entre un certain Leonardo, bâtard notoire d’un notaire toscan au prénom de Piero et natif du bourg de Vinci, une paysanne de montagne râtelant le foin de son parchet sur les hauts du hameau valaisan de Pinsec, et le «mentaliste» californien Patrick Jane connu pour son sens de l’observation et sa mémoire exceptionnelle - quel rapport sinon la même touche d’humanité liant un génie « universel » et nos humbles et très diverses personnes plus ou moins talentueuses…