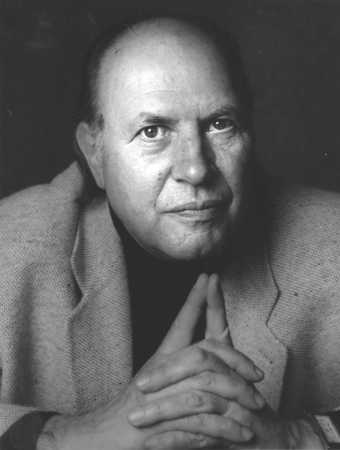

Avec Melnitz, de Charles Lewinsky, le roman familial devient universel. Prix du meilleur roman étranger.

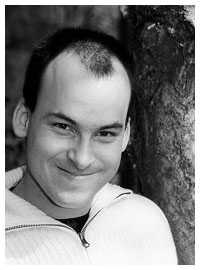

RENCONTRE Un grand roman juif et un grand roman suisse : best seller dans les pays germanophones et aux Pays-Bas, ce livre foisonnant, émouvant et passionnant, constitue l’une des plus belles lectures de la rentrée. L’auteur, rencontré à Zurich, parle, en artisan, de ce magnifique ouvrage.

Le lecteur sait-il que, jusqu’en 1869, les Juifs n’avaient le droit de vivre, en Suisse que dans deux localités d’Argovie, Endlingen et Lengnau ? S’il l’ignorait, comme le soussigné, il découvrira bien d’autres faits méconnus de notre histoire dans Melnitz, qui n’a rien pour autant d’un « roman historique» ni d’un document sur la condition des Juifs en Suisse. La merveilleuse frise de personnages qui s’y déploie, certes très typée par ses traditions, ses rites et sa langue savoureusement pimentée de yiddish, ne se borne en rien à une tribu fermée. De la guerre de 1870 à la Shoah, l’Histoire avec une grande hache marque ce grand roman de l’intimité familiale ouvert sur l’Europe et le monde.

- La famille de Melnitz est-elle inspirée par la vôtre ?

- Pas du tout. Bien entendu, de nombreux détails se rapportent à mon observation personnelle, mais mes personnages sont purement imaginaires. J’ai grandi dans une famille de la moyenne bourgeoisie dont une partie était très orthodoxe. Pour celle-ci, par exemple, le théâtre représentait le diable. Comme les Meijer du livre, nous vivions les rites et les fêtes juifs selon la tradition, et la famille reste à mes yeux le premier groupe d’appartenance, mais les choses ont changé depuis lors.

- Votre roman fourmille d’histoires. Y avait-il des conteurs dans votre famille ?

- Non, les miens ne m’ont guère raconté d’histoires. Mais j’ai commencé de lire très tôt tout ce qui me tombait sous la main. D’abord omnivore et sans goût, j’ai été heureusement influencé, vers l’âge de 14 ans, par un prof qui m’a donné des tas de livres à lire en me faisant croire que je l’aidais à constituer la bibliothèque. C’est ainsi que j’ai accédé à la vraie littérature, découvrant Hemingway et tant d’autres bons auteurs.

- Et l’écriture ?

- Je l’ai toujours pratiquée de pair avec la lecture, et cela n’a jamais tari, dans tous les genres. J’ai écrit ma première tragédie à 8 ans. Quand ma première pièce a été jouée, j’avais 16 ans, et dès 14 ans je m’étais mis à fréquenter le théâtre avec frénésie.

- Vous envisagiez alors une carrière d’écrivain ?

- Sûrement pas ! Pour une famille comme la mienne, ce n’était pas sérieux. Mais j’ai bientôt pris mes distances et décidé, après mes études, de me lancer dans la dramaturgie et la mise en scène. Du théâtre, j’ai ensuite passé à la télévision, où je me suis retrouvé à la tête du département variétés, presque sur un malentendu. A cette époque, j’ai énormément écrit dans le genre du feuilleton et de la sitcom, parallèlement à des sketches et des chansons. Puis, d’un jour à l’autre, j’ai décidé de quitter ce « poste à vie » pour ne plus me consacrer qu’à l’écriture.

- Quelle a été la genèse de Melnitz ?

- C’est une longue histoire, que j’ai portée pendant des années. Un premier projet se concentrait sur l’entre-deux-guerres, puis il m’est apparu qu’on devait remonter plus haut, au temps où les Juifs étaient pour ainsi dire assignés à résidence.

- Le roman se subdivise en cinq chapitres datés : 1871, 1893, 1913, 1937, 1945…

- Ces unités de temps correspondent à la première ouverture de la « cage », en 1870, avec l’arrivée des Français, tolérés pour des raisons économiques ; à la gifle de la votation populaire interdisant l’abattage rituel, en 1893 ; à l’afflux des Juifs de l’Est, en 1913 ; aux persécutions du nazisme, à la veille de la guerre ; enfin aux lendemains de la shoah.

- Comment les personnages vous apparaissent-ils ?

- Je n’en ai pas la moindre idée ! Pas plus que je ne connais d’avance les péripéties du roman. Ce que je dois savoir pour commencer, c’est le début, la fin et le « style » du livre, Pour Melnitz, ainsi, je savais qu’il s’inspirerait du roman réaliste du XIXe siècle. Plus que du roman juif contemporain qu’on a évoqué, je me sens proche de Flaubert… Par ailleurs, plus qu’un roman juif, je crois que Melnitz est un roman suisse. J’y ai travaillé quatre ans durant, comme un artisan. S’il y a de l’art là-dedans, c’est au lecteur de le dire.

- D’où vient l’oncle Melnitz ?

- C’est un personnage dont ma grand-mère m’a parlé quand j’avais 8 ans : un homme au passé tragique, grande figure de Hollywood qui avait débarqué à Leipzig, où elle habitait, pour lui annoncer qu’elle devait fuir l’Allemagne où se préparaient de terribles événements…

- A quoi travaillez-vous aujourd’hui ?

- Je prépare la sortie de mon nouveau livre, un recueil de nouvelles qui n’a rien à voir avec Melnitz, de pure fantaisie !

- Que représente Melnitz par rapport à vos autres livres ?

- C’est d’abord le roman qui m’a offert, pour mes 60 ans, de devenir, contre toute attente, best seller ! Plus sérieusement, c’est un livre de la mémoire. Le problème du peuple juif est d’ailleurs là : dans ce trop-plein de mémoire…

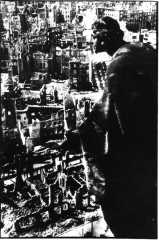

La mémoire de l’immortel Juif errant

Dès sa première phrase, « Après sa mort, il revenait. Toujours », reprise au terme de l’incantation du dernier chapitre marquant le retour de l’immortel juif errant des enfers de la shoah, Melnitz est traversé par le double courant de la comédie et de la tragédie. Evoquant les innombrables histoires qu’à la fin du roman, comme des nuées d’âmes murmurantes, pourraient raconter les disparus, le vieil oncle déclare son amour à « ce pays où l’on se plaint de la faim quand le chocolat vient à manquer» et nous lance, lui qui sait tout et ne permettra à personne d’oublier : « Profitez de la vie. (…) Vous avez eu de la chance, ici, en Suisse »...

L’oncle Melnitz, âme omniprésente du roman surgissant à tout moment, les a tous connus, tous observés et conseillés, tous aimés et morigénés, les Meijer des quatre générations qui se succèdent ici, du marchand de bestiaux Salomon, figure patriarcale du Juif en voie d’intégration à Endlingen, au jeune docteur Arthur Meijer qui se fera humilier et tabasser par les nazis au moment de sauver celle qui deviendra sa femme.

Marqué par les événements du monde et la sempiternelle défiance envers les juifs, le roman nous touche par la capacité médiumnique de l’auteur à incarner des personnages. D’inoubliables figures de femmes (dont les deux demi-sœurs ennemies-amies Mimi et Hannele) de non moins fringants « fondateurs », tels les tailleurs Janki Meijer et Zalman Kamionker, et leurs descendants (le converti François Mejer ou les futurs martyrs), animent cette chronique familiale savoureuse et superbement orchestrée, dont la traductrice Léa Marcou (en dépit de quelques broutilles) rend l’essentiel de la musique et du rythme. Plein de vie et de poésie, restituant en nuances une cohabitation délicate parfois entachée de violence ou d’abjection, ce roman au déchirant épilogue prend la meilleure place dans une mémoire qui déborde largement la communauté juive.

Charles Lewinsky, Melnitz. Traduit de l’allemand par Léa Marcou. Grasset, 776p.

Ces articles ont paru dans l'édition de 24Heures du 15 septembre 2008.

A lire dans Le Nouvel Observateur: la belle présentation de Mona Ozouf, qui parle d'un livre "bouleversant"

De L'élégance du hérisson de Muriel Barbery aux Déferlantes de Claudie Gallay

De L'élégance du hérisson de Muriel Barbery aux Déferlantes de Claudie Gallay Il peut donc y avoir une vie, pour un bon livre, malgré les ravageuses déferlantes ( !) des rentrées successives, d’où n’émergent que quelques « élus » promus à grand fracas par la machine médiatique parisienne, le plus souvent sous le label des maisons les plus puissantes.

Il peut donc y avoir une vie, pour un bon livre, malgré les ravageuses déferlantes ( !) des rentrées successives, d’où n’émergent que quelques « élus » promus à grand fracas par la machine médiatique parisienne, le plus souvent sous le label des maisons les plus puissantes.

Dans l’inferno de Gomorrha

Dans l’inferno de Gomorrha

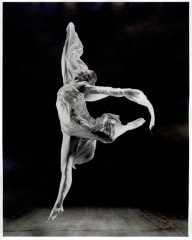

Or ce geste et ce mouvement, je le revis à présent les yeux fermés dans la brume du jour se levant, ce geste et ce mouvement de cette première danse de l’enfant sont l’émanation même de la geste en mouvement de l’enfance et tout commence de tournoyer, dans le geste et le mouvement du temps, et me revient toute la grâce de cette après-midi dans l’absolue fraîcheur de l’été sous les glaciers dont les eaux tombées du ciel semblent se répandre sur les épaules des prairies suspendues, me revient toute l’émouvante beauté de cette enfant qui danse quasi nue et trouve, invente, se plie et se déplie dans la lumière intemporelle de cette après-midi d’innocence – et le soir, pour la première fois, le soir la petite dans son cahier de mots, la petite écrira le mot DANSE.

Or ce geste et ce mouvement, je le revis à présent les yeux fermés dans la brume du jour se levant, ce geste et ce mouvement de cette première danse de l’enfant sont l’émanation même de la geste en mouvement de l’enfance et tout commence de tournoyer, dans le geste et le mouvement du temps, et me revient toute la grâce de cette après-midi dans l’absolue fraîcheur de l’été sous les glaciers dont les eaux tombées du ciel semblent se répandre sur les épaules des prairies suspendues, me revient toute l’émouvante beauté de cette enfant qui danse quasi nue et trouve, invente, se plie et se déplie dans la lumière intemporelle de cette après-midi d’innocence – et le soir, pour la première fois, le soir la petite dans son cahier de mots, la petite écrira le mot DANSE.