Une série télévisée et trois livres interrogent la naissance et l’essence du christianisme

Cela commence par un conte à l’orientale enrichi de détails à travers les siècles (l’étoile, les mages, les bergers, le sapin), une histoire à dormir debout, mais qui a changé le monde. Deux mille ans après la naissance, dans une grotte ou une étable, quelque part en Galilée (le lieu exact est discuté), d’un poupon né d’une vierge (une hypothèse du Livre de Jean évangéliste le fait même sortir d’une oreille de Marie…) à l’improbable date du 25 décembre (solstice d’hiver marquant antérieurement la naissance du dieu romain Mithra voué lui aussi au salut de l’humanité), probablement quatre ans avant sa naissance homologuée par l’Histoire (le fameux roi Hérode étant mort en l’an zéro), le juif Yehoshua ben Yosef, alias Jésus, dit aussi Messie ou Christ, continue de vivre, et sous de multiples visages, parfois antagonistes : figure sacrificielle du Sauveur au message de paix, ou chef d’une guerre sainte auquel l’apôtre Luc attribue ces paroles : « quant à mes ennemis, ceux qui n’ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence (Luc, 19, 77).

Si le Da Vinci Code a fasciné des dizaines de millions de lecteurs, l’histoire de Jésus, qui a nourri vingt siècles de littérature et de civilisation, pour le meilleur et parfois pour la justification du pire, est bien plus intéressante. Pour l’illustrer: la série de L’Apocalypse, sur Arte, réalisée par Jérôme Prieur et Gérard Mordillat, et la publication de trois ouvrages captivants : Jésus sans Jésus, des mêmes Prieur et Mordillat scrutant la christianisation de l’Empire romain, Enquête sur Jésus, dialogue de Corrado Augias et de l’historien « bibliste» Mauro Pesce, sur le parcours terrestre de Jésus, qui a passionné le public italien, et enfin L’Homme religieux de l’écrivain romand Claude Frochaux revisitant, de manière très libre et décapante, voire sarcastique, les mythes et légendes mais aussi le génie propre du christianisme resitué dans la longue histoire du prodigieux imaginaire religieux de notre espèce.

Que savons-nous, croyants ou non, des fondements de la religion chrétienne ? Jésus était-il lui-même chrétien ? Quelle sorte de « royaume » annonçait Yehoshua et ne s’adressait-il pas qu’aux juifs, comme le suggèrent Prieur et Mordillat? Est-ce lui, et non Paul de Tarse, qui a fondé le christianisme ? Et que celui-ci apportait-il de nouveau ? Le Christ est-il réellement ressuscité ? Et si nous n’y croyons pas au sens strict, la valeur du christianisme se réduit-elle à zéro ?

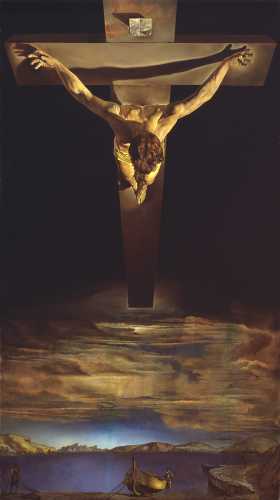

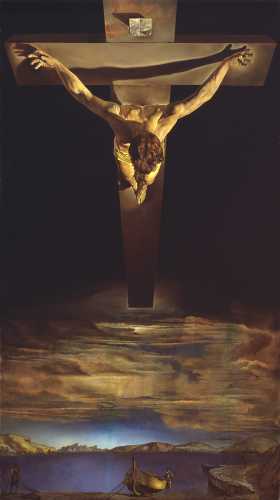

Dans un page d’ Être chrétien, le théologien suisse dissident Hans Küng, cité par Corrado Augias, s’interroge devant des siècles de peinture : « Quelle est la véritable image du Christ ? Est-ce le jeune homme imberbe, le bon pasteur de l’art paléochrétien des catacombes, ou le barbu triomphant, empereur cosmocratique de la tardive iconographie du culte impérial aulique, rigide, inaccessible, majestueux et menaçant sur fond doré d’éternité ? »

A ces images, on pourrait en ajouter mille autres, liées aux mille interprétations de ses paroles, comme il y a un Christ romain, un Christ catholique, des Christs du Nord et du Sud, un Christ des pays riches et des pays pauvres, le Christ des dictateurs et celui des croyants de bonne foi. Claude Frochaux, agnostique déterministe, mais passionné par le phénomène du sacré, met en exergue l’initiateur d’un amour personnel absolu, visant l’humanité entière: « Aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimés », c’est l’innovation la plus importante introduite dans l’histoire des religions ». (…) « Jésus a inventé l’air-mail, dans le premier sens du terme. L’e-mail connecté au ciel. On ne peut plus rien faire sans Lui »…

A ces images, on pourrait en ajouter mille autres, liées aux mille interprétations de ses paroles, comme il y a un Christ romain, un Christ catholique, des Christs du Nord et du Sud, un Christ des pays riches et des pays pauvres, le Christ des dictateurs et celui des croyants de bonne foi. Claude Frochaux, agnostique déterministe, mais passionné par le phénomène du sacré, met en exergue l’initiateur d’un amour personnel absolu, visant l’humanité entière: « Aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimés », c’est l’innovation la plus importante introduite dans l’histoire des religions ». (…) « Jésus a inventé l’air-mail, dans le premier sens du terme. L’e-mail connecté au ciel. On ne peut plus rien faire sans Lui »…

La religion n’est pas

que ce que l’on croit…

Tiraillé entre sa conviction que la Science peut tout expliquer, et son besoin fondamental de mettre un nom sur une blessure béante, l’homme, qui se sent plus qu’un animal, conscient de sa propre mort et cherchant un palliatif à son angoisse cosmique, a trouvé dans la religion un autre ciel que le ciel « physique », un autre lien avec le présumé créateur et ses semblables. Or la foi religieuse exclut-elle la connaissance ?

« Je suis persuadé que la recherche historique ne compromet pas la foi, mais n’oblige pas non plus à croire », affirme Mauro Pesce, dont l’ Enquête sur Jésus enrichit l’approche d’un Henri Guillemin (L’Affaire Jésus) ou d’un Gérald Messadié (L’homme qui devint Dieu »).

Or, que dirait aujourd’hui le juif Yéhoshua ben Yosef, alias Jésus, de ce que l’Eglise a fait de lui ? Prieur et Mordillat répondent en se fiant, justement, à la recherche, et c’est édifiant…

« L’histoire des religions est l’objet d’étude la plus fascinant qui soit », écrit Claude Frochaux, «c’est par et dans la religion que l’homme a révélé sa spécificité absolue». Cependant, au fil des siècles, un fossé de plus en plus profond s’est creusé entre connaissance et foi, science et religion. Tout serait simple s’il suffisait de constater les seuls faits ou de croire les seuls articles d’une foi universelle. Hélas l’affirmation d’une vérité exclusive, scientifique ou religieuse, n’est plus recevable. Mais comment ne pas voir, enfin, que l’homme coupé du religieux risque aussi de se couper de tout élan créateur, de tout modèle de beauté ou de bonté ?

L’invention du

L’invention du

christianisme

« Jésus annonçait le Royaume, et c’est l’Eglise qui est venue », écrivait Alfred Loisy, et c’est sur ce qui distingue la promesse « juive », du premier et l’expansion de la seconde, que se penchent les auteurs. On connaît déjà ceux-ci pour leurs deux séries télévisées Corpus Christi et L'Origine du christainisme, mettant à controbution de nombreux spécialistes du monde entier. On sait leur attention à la transition entre tradition juive et monothéisme chrétien, dont ils étudient ici l'émergence marginale dans l'Empire romain puis, avec Constantin, sa victoire politique au titre de religion d'Etat. L'ouvrage s'arrête longuement à l'Evangile selon saint Jean et à l'Apocalypse. Aux pages 228-2312, on y trouvera seize modulations de l'abasourdissement (supposé) de Jésus devant l'évolution du monde et l'interprétation de ses paroles - à lire et à méditer...

Gérard Mordillat et Jérôme Prieur. Jésus sans Jésus. Seuil/Arte, 274p.

Jésus tel

Jésus tel

qu’il fut

Ce qu’on sait de Jésus tient en peu de lignes, alors que les témoignages et les interprétations prolifèrent. Un célèbre chroniqueur italien, très au fait de la tradition chrétienne et catholique, Corrado Augias, interroge Mauro Pesce, professeur d'histoire du christianisme à l'université de Bologne, au fil d'un dialogue clair, dense et très documenté, tout à fait accessible au plus large public. Le livre a cela de particulier qu'il ne montre aucun esprit de revanche dans ses aperçus les plus "démystificateurs", mais respire, pourrait-on dire, la bonne foi. Les introductions générales d'Augias sur chaque thème (Jésus juif, Jésus politique, Jésus thaumaturge, la virginité de Marie, la résurrection, la naissance d'une religion, le legs de Jésus, etc.) sont d'une remarquable clarté, et les éclarairages de Mauro Pesce d'un apport considérable et d'une constante équanimité.

Corrado Augias et Mauro Pesce. Enquête sur Jésus. Rocher, 307p.

Au-delà de

Au-delà de

La religion

Y a –t-il une vie spirituelle après l’extinction de la foi ? L’auteur en est convaincu, qui propose de redécouvrir le sens du sacré pour l’homme et les moyens de réenchanter le monde. Ecrivain et penseur autodidacte d''une grande originalité, Claude Frochaux pourrait être dit un iconoclaste des Lumières à la façon du fameux curé Meslier, dont il a parfois la virulence en plus agréablement pince-sans-rire, mais son approche du phénomène religieux dépasse de beaucoup la polémique anticléricale. Déterministe et souvent réducteur dans ses développements, Frochaux reprend une thèse majeure de L'Homme seul, qui substitue le primat de la géographie à celui de l'Histoire en post-marxiste passionné d'anthropologie culturelle. Sa façon de relire l'histoire de Jeanne d'Arc, et la construction du mythe, parallèlement à celle du Christ, et ses derniers chapitres sur le lien entre nature et religion, mais surtout entre religion et création artistique, est stimulante et devrait intéressant le croyant autant que le mécréant. Surtout, le ton de l'écrivain, mêlé d'humour et d'insolence, est unique...

Claude Frochaux. L’Homme religieux. L’Age d’Homme, 226p.

Ces articles ont paru, en version émincée, dans l'édition de 24Heures du 20 décembre 2008.

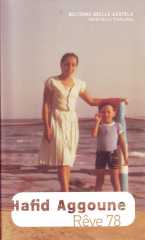

D’emblée on entre dans une sorte de paix anxieuse au seuil de la grande maison vide, en bord de mer, entourée par un grand jardin, où arrivent d’abord l’homme et la femme ensemble, réunie une fois par année deux mois durant pour entourer les enfants et les écouter – ce sont de bonnes personnes à l’évidence -, puis le premier garçon arrive, qu’angoisse immédiatement « trop de joie » et dont le récit retrace le parcours d’enfant sensible et solitaire, qu’on remarque.

D’emblée on entre dans une sorte de paix anxieuse au seuil de la grande maison vide, en bord de mer, entourée par un grand jardin, où arrivent d’abord l’homme et la femme ensemble, réunie une fois par année deux mois durant pour entourer les enfants et les écouter – ce sont de bonnes personnes à l’évidence -, puis le premier garçon arrive, qu’angoisse immédiatement « trop de joie » et dont le récit retrace le parcours d’enfant sensible et solitaire, qu’on remarque. Le thème du livre – qu’on pourrait dire l’enfant et les sortilèges de la mort – n’est guère original, mais le ton, le rythme intérieur, la façon de restituer sans peser « la tristesse toujours possible des enfants », le développement des séquences dans une sorte de torpeur douce frangée de peur diffuse, mais sans peser une fois encore, où l’extrême clarté de l’expression file une sorte de rêverie amniotique, n’a laissé de me toucher par sa gravité et la lumière de ses mots, la puissance d’évocation de ses scènes ou de ses images – cette chaude baguette de pain que les gosses vont recevoir après la messe, ou la magie profonde d’un grenier où l’enfant va découvrir divers vestiges d’autres temps empoussiérés, dont un exemplaire de L’Enfant maudit de Balzac.

Le thème du livre – qu’on pourrait dire l’enfant et les sortilèges de la mort – n’est guère original, mais le ton, le rythme intérieur, la façon de restituer sans peser « la tristesse toujours possible des enfants », le développement des séquences dans une sorte de torpeur douce frangée de peur diffuse, mais sans peser une fois encore, où l’extrême clarté de l’expression file une sorte de rêverie amniotique, n’a laissé de me toucher par sa gravité et la lumière de ses mots, la puissance d’évocation de ses scènes ou de ses images – cette chaude baguette de pain que les gosses vont recevoir après la messe, ou la magie profonde d’un grenier où l’enfant va découvrir divers vestiges d’autres temps empoussiérés, dont un exemplaire de L’Enfant maudit de Balzac.

L’arête atteinte, l’équilibre entre deux vertiges, étroite rue où danser – Là-bas murs et seringues, voilà pour manger, trajets tracés, tous les bruits du monde -, ici l’ouvert par delà l’obscur et l’indistinct :

L’arête atteinte, l’équilibre entre deux vertiges, étroite rue où danser – Là-bas murs et seringues, voilà pour manger, trajets tracés, tous les bruits du monde -, ici l’ouvert par delà l’obscur et l’indistinct : Cette divagation de rando suit les séquences lues (François Bon en diseur d’extrême sensibilité) de Peur, sur ses textes (cités ici en italiques) et des compositions de Dominique Pifarély (au violon, sur de magnifiques variations), avec François Corneloup (sax baryton), Eric Groleau (batterie) et Thierry Balasse (électro-acoustique).

Cette divagation de rando suit les séquences lues (François Bon en diseur d’extrême sensibilité) de Peur, sur ses textes (cités ici en italiques) et des compositions de Dominique Pifarély (au violon, sur de magnifiques variations), avec François Corneloup (sax baryton), Eric Groleau (batterie) et Thierry Balasse (électro-acoustique).

n rire panique. Pinter vient de nous tirer sa dernière révérence.

n rire panique. Pinter vient de nous tirer sa dernière révérence.

Ce que j’aime bien, dans le processus de la lecture de rando, c’est qu’elle remet en somme un livre à distance et dans sa juste proportion avec l’univers environnant. Les hauts de Morcles, en dessus de Saint-Maurice, à peu près à 1600 mètres d’altitude, au debouché d’une longue route forestière sinueuse et très étroite bordée de fortifications militaires datant de la dernière guerre (toute la montagne est truffée de forts et de casernes souterraines) s’ouvrent soudain sur un paysage d’une grande majesté, dominé d’un côté par la Dent de Morcles et de l’autre par la Cime de l’Est avec, en arrière-fond, l’Aiguille verte et les Drus.

Ce que j’aime bien, dans le processus de la lecture de rando, c’est qu’elle remet en somme un livre à distance et dans sa juste proportion avec l’univers environnant. Les hauts de Morcles, en dessus de Saint-Maurice, à peu près à 1600 mètres d’altitude, au debouché d’une longue route forestière sinueuse et très étroite bordée de fortifications militaires datant de la dernière guerre (toute la montagne est truffée de forts et de casernes souterraines) s’ouvrent soudain sur un paysage d’une grande majesté, dominé d’un côté par la Dent de Morcles et de l’autre par la Cime de l’Est avec, en arrière-fond, l’Aiguille verte et les Drus.  Ce décor contraste pour le moins avec le climat du récit d’Aggoune, mais après avoir chaussé mes raquettes et gravi une longue pente, jusque sur un promontoire, j’ai lu les phrases suivantes dans une disposition particulière qui en accentuait le relief.

Ce décor contraste pour le moins avec le climat du récit d’Aggoune, mais après avoir chaussé mes raquettes et gravi une longue pente, jusque sur un promontoire, j’ai lu les phrases suivantes dans une disposition particulière qui en accentuait le relief. Heureux celui qui a été adoubé par son père. Mais heureux aussi celui qui retrouve son père manquant.

Heureux celui qui a été adoubé par son père. Mais heureux aussi celui qui retrouve son père manquant. Hafid Aggoune, Rêve 78. Joëlle Losfeld, 63p.

Hafid Aggoune, Rêve 78. Joëlle Losfeld, 63p.

Dans les cent premières pages des Voyageurs du temps, Sollers parle de son corps, comme d’une espèce de double n’en faisant parfois qu’à sa tête (de nœud), puis il consacre de belles pages à l’antagonisme de la Bête (on dira pour faire court : le génie) et du Parasite, avant de bifurquer vers les irréguliers, de Kafka et Nietzsche à Rimbaud et Lautréamont via T.E. Lawrence. Dans la foulée, le roman s’est déjà transformé en soliloque tissé de phrases fringantes, mais c’est le moment de reprendre la rando.

Dans les cent premières pages des Voyageurs du temps, Sollers parle de son corps, comme d’une espèce de double n’en faisant parfois qu’à sa tête (de nœud), puis il consacre de belles pages à l’antagonisme de la Bête (on dira pour faire court : le génie) et du Parasite, avant de bifurquer vers les irréguliers, de Kafka et Nietzsche à Rimbaud et Lautréamont via T.E. Lawrence. Dans la foulée, le roman s’est déjà transformé en soliloque tissé de phrases fringantes, mais c’est le moment de reprendre la rando. L’air est cristallin comme une page du grand Paon, l’azur cingle et le lac là-bas, immense fleuve immobile dans sa gaze de soie bleutée, a l'air de penser comme le dieu danse (mauvaise influence de Zarathoustra...) et comme Dantzig fait ses listes en dents de scie.

L’air est cristallin comme une page du grand Paon, l’azur cingle et le lac là-bas, immense fleuve immobile dans sa gaze de soie bleutée, a l'air de penser comme le dieu danse (mauvaise influence de Zarathoustra...) et comme Dantzig fait ses listes en dents de scie.

«Un enseignement décisif que m’ont transmis mon père et mes grands-pères, inspirés par un anarchisme qui n’exclut pas la plus grande rigueur morale, c’est le refus du dogmatisme», explique encore Fernand Melgar. «Dans mes films, ainsi, j’expose les faits et laisse ensuite chacun se faire une opinion.»

«Un enseignement décisif que m’ont transmis mon père et mes grands-pères, inspirés par un anarchisme qui n’exclut pas la plus grande rigueur morale, c’est le refus du dogmatisme», explique encore Fernand Melgar. «Dans mes films, ainsi, j’expose les faits et laisse ensuite chacun se faire une opinion.»

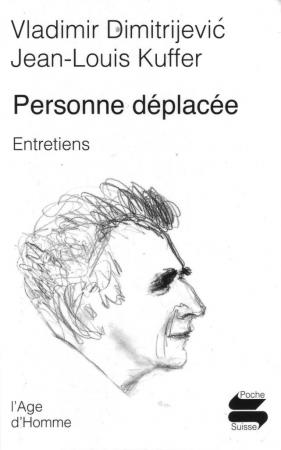

evic, et demain Karadzic, par seule fidélité à Dimitri, m’obligerait à trahir ce que je ressentais au fond de moi. Qui avait raison ? Qui avait tort ? Ce qui est sûr est que je n’aimais plus nos rencontres de plus en plus brèves, et moins encore nos veillées de plus en plus lourdes. Je suis donc parti et ne le regrette pas. Pas un instant je n’estime avoir trahi Dimitri. J’ai souvent repensé à la brouille « à mort » des frères Issakovitch, dans Migrations, cet inoubliable roman de Milos Tsernianski que nous sommes allés présenter en Serbie en compagnie de Dimitri, en 1987. Dans mon exemplaire de Personne déplacée, j’ai conservé comme une relique la photo de Dimitri sur les rives de la Drina, qui a comme on sait « les plus beaux cailloux du monde ». Cher chauvin de petite tête serbe. Cher barbare avéré. Personne déplacée, décidément.

evic, et demain Karadzic, par seule fidélité à Dimitri, m’obligerait à trahir ce que je ressentais au fond de moi. Qui avait raison ? Qui avait tort ? Ce qui est sûr est que je n’aimais plus nos rencontres de plus en plus brèves, et moins encore nos veillées de plus en plus lourdes. Je suis donc parti et ne le regrette pas. Pas un instant je n’estime avoir trahi Dimitri. J’ai souvent repensé à la brouille « à mort » des frères Issakovitch, dans Migrations, cet inoubliable roman de Milos Tsernianski que nous sommes allés présenter en Serbie en compagnie de Dimitri, en 1987. Dans mon exemplaire de Personne déplacée, j’ai conservé comme une relique la photo de Dimitri sur les rives de la Drina, qui a comme on sait « les plus beaux cailloux du monde ». Cher chauvin de petite tête serbe. Cher barbare avéré. Personne déplacée, décidément.

L’invention du

L’invention du Jésus tel

Jésus tel Au-delà de

Au-delà de

Pascal Janovjak. Coléoptères. Editions Samizdat, 127p. Genève, 2007.

Pascal Janovjak. Coléoptères. Editions Samizdat, 127p. Genève, 2007.

Dans la foulée, Dantec nous rappelle les travaux de l’anthropologue Jeremy Narby sur le serpent cosmique, grâce auxquels nous savons désormais comment le chaman qui est en nous peut connecter son ADN personnel à la grande hélice cosmique. Soit dit en passant, Jeremy, installé dans les hauts de Lausanne (!!), est un garçon charmant qui vous fait bien saluer...

Dans la foulée, Dantec nous rappelle les travaux de l’anthropologue Jeremy Narby sur le serpent cosmique, grâce auxquels nous savons désormais comment le chaman qui est en nous peut connecter son ADN personnel à la grande hélice cosmique. Soit dit en passant, Jeremy, installé dans les hauts de Lausanne (!!), est un garçon charmant qui vous fait bien saluer... En quelque sorte : le salut par le saxo et l’intercession féminine. Albert lui-même, avec son instrument, est chargé de sauver l’équipage de la station Mir en train de se crasher. Mais rien ne se fera sans l'aide de Karen et de son mec. On croit comprendre ensuite que le couple est «déjà mort», sans l’être vraiment, son sacrifice ayant permis aux cosmonautes de survivre et au saxophoniste de trouver son chemin vers l’au-delà. Serait-ce plus clair avec un peu de meth ou de downers ? Trop sérieux s'abstenir...

En quelque sorte : le salut par le saxo et l’intercession féminine. Albert lui-même, avec son instrument, est chargé de sauver l’équipage de la station Mir en train de se crasher. Mais rien ne se fera sans l'aide de Karen et de son mec. On croit comprendre ensuite que le couple est «déjà mort», sans l’être vraiment, son sacrifice ayant permis aux cosmonautes de survivre et au saxophoniste de trouver son chemin vers l’au-delà. Serait-ce plus clair avec un peu de meth ou de downers ? Trop sérieux s'abstenir...

C’est en cheminant « dans les pas » de Hannah Arendt que Laure Adler est revenue à Simone Weil dont elle avait lu, à l’adolescence, La pesanteur et la grâce. En 2007, pour documenter un hommage sur France Culture, elle se plongea dans l’immense chantier des Cahiers après avoir lu L’Enracinement, autre livre majeur.

C’est en cheminant « dans les pas » de Hannah Arendt que Laure Adler est revenue à Simone Weil dont elle avait lu, à l’adolescence, La pesanteur et la grâce. En 2007, pour documenter un hommage sur France Culture, elle se plongea dans l’immense chantier des Cahiers après avoir lu L’Enracinement, autre livre majeur. Laure Adler. L'Insoumise. Actes Sud, 271p.

Laure Adler. L'Insoumise. Actes Sud, 271p.

Le grand lyrisme est de partout et en consonance, comme l’illustre ici le « blues » profond, entre érotisme et élégie, d’une Angélique sans rien de diaphane, bien plutôt piaffante et craquante, tantôt enjôleuse et cajoleuse, tantôt incarnant la pasionaria qui rappelle que le printemps peut-être celui de l’amandier en fleurs (l’arbre en question étant féminin dans la langue grecque), mais aussi le décor tragique d’une exécution de résistant.

Le grand lyrisme est de partout et en consonance, comme l’illustre ici le « blues » profond, entre érotisme et élégie, d’une Angélique sans rien de diaphane, bien plutôt piaffante et craquante, tantôt enjôleuse et cajoleuse, tantôt incarnant la pasionaria qui rappelle que le printemps peut-être celui de l’amandier en fleurs (l’arbre en question étant féminin dans la langue grecque), mais aussi le décor tragique d’une exécution de résistant.