…Bien, j’admets certes que tenir treize ans dans cet appartement, qui devait être plus vétuste en 1856 que lorsque nous autres, les Clamart, y sommes entrés, en 1911 (les lettres de notre trisaïeul Palamède en témoignent précisément), dénotait un certain mérite, mais si l’on consacre une plaque de marbre à ce locataire, même considérant les améliorations notables apportées à l’objet depuis lors, et jusques aux néons de 1957, je me fais fort d’obtenir pour les nôtres, pharmaciens de père en fils et soutiens indéfectibles de la droite modérée, une reconnaissance au moins égale sinon plus solennelle auprès de la Ville de Paris…

Image : Philip Seelen

Livre - Page 159

-

Longévité

-

Ganymède

Ses profs ont souvent ricané de lui découvrir ce prénom, et les plus coincés se sont évidemment montrés les plus salauds, mais lui ne s’apercevait de rien ou faisait tout comme, inconscient en outre de l’aura qui émanait de son corps dénudé.

C’était un garçon qui voussoyait encore ses parents, du genre noblesse terrienne ruinée, avec de prestigieux souvenirs aux murs, Marcel Proust au Ritz en compagnie du grand-oncle sans moeurs (Prix de Rome) ou tel croquis des parents, côté père, signé Vuillard.

Au premier regard il faisait vieille France avec sa dégaine en retard de cent modes, sentait le rance un peu dans ses costumes sans âge, bref c'était le snob tout craché, guindé et corseté.

La surprise venait aux vestiaires, à la première heure de sport, quand il envoyait valser cravate et gilet, chemise et pantalon saumur, et que son corps d’ivoire apparaissait dans le grouillement de ratons roses. Ensuite, sur le terrain de foot, c’était le prince. Et sous la douche, enfin, dans les bouffées de vapeur savonneuse, c’était le roi des corps que Ganymède Blanc de Lanautte dont chaque petit crevé tâchait plus ou moins de toucher le rond du cul pour se porter bonheur. -

Les Schizophores

…Tu vois ces putains de lampadaires que les Nouveaux Maîtres ont installés le long des fossés après avoir arraché les barbelés de l'ancienne Zone: c’est marqué DANGER, ça n’a l’air de rien mais si tu passes dans leur rayon ça te fusille tout à coup de lumière noire et te coupe littéralement en deux - c’est d’ailleurs très exactement à quoi ça sert dans leur plan de déstructuration des monades errantes…

Image: Philip Seelen

-

François Bon à Lausanne

Ecrivain de premier rang, animateur d’ateliers, pionnier de le la création et de l’édition sur internet, il a publié récemment deux livres consacrés à Bob Dylan et Led Zeppelin. Un homme-orchestre des expressions à venir… Rendez-vous ce soir à l'Aula du Palais de Rumine, à Lausanne, à 19h., pour une lecture-performance.

S’il ne reste qu’un écrivain engagé en France, ce sera François Bon. Mais attention: rien de l’ancien combattant rassis chez ce frondeur de gauche fan des seventies. On pourrait s’y tromper à viser les titres de ses livres, de Sortie d’usine, son premier opus nourri par son expérience du monde du travail, à Daewoo, chronique d’un désastre social annoncé, ou du fait qu’il documente les années rock de ses jeunes années. Or l’engagement de ce franc-tireur-rassembleur au parcours atypique ne se borne ni à la politique et moins encore à l’idéologie. Toute son activité d’écrivain-passeur-éditeur-performeur l’implique dans la réalité contemporaine et l’urgence de la faire parler et signifier. Depuis une douzaine d’année, dans la foulée de son travail dans les ateliers d’écriture en banlieue ou dans les prisons, ses interventions ont littéralement explosé sur la toile dont il est devenu l’animateur d’une véritable constellation littéraire virtuelle (3e rang en France) de sites et de blogs, à l’enseigne de http://www.remue.net , http://www.tiers-livre.net, et http://www.Publie.net., avec d’innombrables ramifications auprès des lecteurs-auteurs, libraires-éditeurs et autres bibliothèques…

- Que ferez-vous aujourd'hui ?

- Aujourd’hui : voiture pour emmener la petite dernière au collège, il faudra aussi s’occuper du ravitaillement parce que beaucoup absent ces temps-ci, et ce soir lecture avec Bernard Noël à Poitiers. Publier un livre, après 2 ans ou plus de boulot, c’est une façon d’enterrer ce qu’on vient de faire, les nouveaux projets naîtront progressivement…

- Comment ces trois livres, sur les Stones, Dylan et Led Zeppelin, s'inscrivent-ils dans la suite de votre travail ? Quel fil rouge à travers celui-ci ?

- Tout est parti, dans une rue de Marseille, il y a très longtemps, en achetant d’occase un livre écorné sur les Stones : la photo de couverture était la même photo que j’avais, punaisée, à l’intérieur de mon casier d’interne au lycée de Poitiers. Tout d’un coup, je pigeais que si je voulais partir à la recherche de ma propre adolescence, avec si peu d’événements, et quasi aucune trace, objets, photos, il me fallait entrer dans ce tunnel-là. Mais, une fois le chantier fini, il y avait tout ce qui venait en amont : la guerre froide, l’assassinat de Kennedy, les manifs Vietnam, ça m’amenait à Dylan, et, symétriquement, les années 70 : on avait nos voitures, on migrait vers les grandes villes, et ça c’était Led Zeppelin. Et la découverte que la contrainte du réel, quand il s’agit de légende, ça va bien plus loin que tous les romans possibles.

- Quelle place la lecture prend-elle dans votre travail ? Qu’elle vous est vitale ?

- J’habitais un village très à l’écart, en dessous du niveau de la mer (on apercevait la digue de la fenêtre de la cuisine), et les livres, c’était la révélation de tout ce qui était au-delà de l’univers visible. Chez mon grand-père maternel, une armoire à porte vitrée, avec Edgar Poe, Balzac… ma grand-mère, côté paternel, servait son essence à Simenon, pendant l’Occupation. J’ai lu énormément jusqu’à l’âge de 16 ans, c’est allé jusqu’à Kafka d’un côté, les surréalistes de l’autre. Puis plus rien jusqu’à mes 25 ans. Là j’ai repris via Flaubert et Proust, puis Michaux, tous les autres. Aujourd’hui, j’ai toujours une lecture d’accompagnement continue, Saint-Simon en particulier, fondamental pour la phrase. Sinon, moins de temps dans les livres, mais beaucoup plus d’interpénétration lecture / écriture dans le temps ordinateur.

- Comment le métier de vivre et le métier d'écrire s'articulent-ils ?

- Comment le métier de vivre et le métier d'écrire s'articulent-ils ?

- J’allais dire qu’ils se cachent soigneusement l’un de l’autre. Ecrire c’est en secret, violence contre soi-même, fond de nuit . Et le métier de vivre, même si aucun des deux n’est un métier, c’est essayer de garder rapport au concret, à l’immédiat présent.

- Pourquoi l'atelier ? Et comment ? Quel bilan actuel ?

Toujours la même fascination : on peut vivre au même endroit, et le réel nous reste en large partie invisible. Il s’agit de multiplier les énonciateurs, et on y joue son rôle, puisque la langue est nécessaire, vitale, mais qu’on rend possible d’y recourir. Cette année, projet avec un collège d’un tout petit village rural, et de gens en grande précarité dans la petite ville d’à côté, en plein pays du Grand Meaulnes. Pas un métier, un poumon.

- Quelle relation entre l'atelier et le site ?

- Toujours pensé à un ami luthier, sa petite vitrine sur rue, et comment c’était relié à son travail. Le site, c’est juste vue en direct sur mon ordinateur. L’atelier personnel.

- Comment Tumulte s'inscrit-il dans la suite de votre pratique, perception et modulation ?

-Pendant un an, je m’étais donné cette discipline d’écrire tous les jours un texte, et le faire en ligne, comme ça pas de retour possible. ça amène à fréquenter des zones dangereuses, pas mal d’inconscient. ça m’a permis pour la première fois de ma vie de fricoter avec le fantastique. J’y retournerai, mais il faut être intérieurement prêt.

- Et Rabelais là-dedans ?

Période où tout est bouleversé d’un coup, apparition du livre. Multiplication de l’inconnu à mesure qu’on fait le tour de la terre, renversement du ciel, il est possible qu’on ne tourne plus autour du soleil, pas encore de moi je, ça viendra seulement avec Montaigne, mais émergence de la notion de sujet par le corps. On ne sait rien, alors on y va avec la fiction. Rabelais nous est urgent, aujourd’hui, parce qu’on se retrouve en même secousse.

- Comment, pour vous, le livre actuel et le livre virtuel s'articulent-ils ?

- Dans ma pratique quotidienne de l’information, des échanges privés, du plaisir aussi de la lecture, beaucoup passe par l’ordinateur. Rien d’incompatible entre les univers. Mais un gros défi : est-ce que, à l’écran, on peut construire les mêmes usages denses que ceux de notre génération doivent uniquement au livre ? C’est ça ou la réserve d’indiens, j’ai choisi.

- Qu'est-ce qui défait ? Et qu'est-ce qu'on fait ?

- Peut-être qu’on ne fait pas assez attention aux permanences : le monde s’est toujours défait en permanence, simplement c’est plus ou moins brutal. Et la littérature, là, a toujours la même très vieille tâche. Question d’Aristote en tête de sa Poétique : « Qu’est-ce qui pousse les hommes à se représenter eux-mêmes ? » On le fait.

Un dirigeable au sulfureux sillage

Un dirigeable au sulfureux sillage

Quel intérêt peut bien trouver un lecteur d’aujourd’hui, qui n’a pas été un fan de Led Zeppelin, à la lecture de cette chronique de près de 400 pages, faisant suite aux 400 pages consacrées à Bob Dylan ?

A vrai dire nous n’avons pas eu le temps de nous le demander : dès les premières séquences, en effet, de cette espèce de film à la chronologie complètement imprévisible (mais parfaitement orchestrée en réalité), l’art et l’énergie avec laquelle François Bon combine le récit de sa passion de jeune provincial pour Led Zeppelin et l’histoire de ce groupe vite érigé en mythe sulfureux (avec orgies zoophiles et défonces barbares à la clef, dont l’auteur démêle l’avéré et le fantasmé) captivent à de « multiples égards. Après la trajectoire solitaire du génial Dylan, la saga de Led Zeppelin, sa genèse progressive, la cristallisation de sa touche de « musique lourde avec un grand contraste de lumières et d’ombres » (dixit Jimmy Page à Robert Plant), sa montée en puissance irrépressible (dès 1968), ses tournées effrénées et ses frasques légendaires, de « clash » en « crash », se déploient ici en fresque à plans multiples, sur fond de seventies. Les protagonistes sont bien dessinés, le mécanisme de la pompe à fric et la logistique délirante (Grant et Cole) détaillés à souhait, sans parler des effets collatéraux (drogues et castagnes) de gains monstrueux et de tournées d’enfer, mais François Bon sait aussi démêler la part créatrice de ce « groupe d’improvisation » au sillage persistant.

François Bon. Rock’n’Roll. Un portrait de Led Zeppelin. Albin Michel, 384p.François Bon, le 1er décembre prochain, sera l'hôte de la Bibliothèque Cantonale et Universitaire, à Lausanne, pour une conférence où il évoquera les livres de sa bibliothèque. Palais de Rumine, à 19h.

François Bon en dates

1953. Naissance à Luçon. Père mécanicien, mère institutrice. Etudes d’ingénieur en mécanique. Travaille dans l’industrie.

1982. Premier roman. Sortie d’usine. Minuit.

1983. Séjour à la Villa Médicis. Ne se voue plus qu’à la littérature depuis lors.

1990. La Folie Rabelais. Minuit. Essai sur son auteur fétiche.

1997. Fonde ce qui deviendra www. Remue.net.

2002. Temps machine. Récit. Verdier. Prix Louis Guilloux.

2004. Daewoo. Fayard. Prix Wepler.

2006. Tumulte. Fayard.

2007. Bob Dylan, une biographie. Albin Michel.Cet entretien a paru, en version émincée, dans l'édition de 24Heures du 24 octobre 2008.

-

Ceux qui se disent élus

Celui qui te fait sentir qu’il en sait tellement plus que toi / Celle qui se sent investie d’un Savoir Secret / Ceux qui jettent le discrédit sur toute personne ne pensant pas comme eux / Celui qui récuse toute forme de plan théologique ou téléologique en matière de guerre coloniale / Celle qui aimerait te laver les pieds avant de passer à table / Ceux qui estiment que l’esprit critique est un obstacle sur la Voie Droite / Celui qui traite ses fidèles d’esclaves de la chair du haut de sa chaire de pierre / Celle qui tire une claque au type profitant de la répétition du chœur mixte Les Âmes Vaillantes pour lui mettre la main quelque part / Ceux qui ont connu la concierge de la Maison de Paroisse au sens biblique du terme / Celui qui se risque à chouraver la boussole de son cousin le chef scout Agile Achille / Celle qui a cousu les Insignes de Mérite Spirituel sur les robes blanches des 7 Vigiles de la Foi Radieuse / Ceux qui ont fait dissoudre la secte des Disciples de Judas / Celui qui découvre avec stupeur que la généalogie de son oncle Tibère l’apparente au cruel Hérode / Celle qui se fait mal voir de ses cousines en affirmant que toute une tradition a sacralisé la prostitution / Ceux qui affirment que Jeanne d’Arc n’était ni bergère ni pucelle ni ne fut probablement brûlée mais admettent qu’elle tenait son cheval comme pas deux et sabrait mieux que Gilles de Rais, etc. -

L’échappée

…Des fois, à la toute fin du service, quand il n’y a vraiment plus une ombre sur les quais et que la nuit semble blanche, je me dis que ce serait beau le métro vraiment aérien qui se mettrait à s’élever au-dessus des toits de la ville et qui planerait au-dessus des plaines et des forêts, tu sais, comme quand on marchait toute la nuit toi et moi, ces années-là…

Image : Philip Seelen -

L'ange dévasté

De la belle dernière pièce de René Zahnd, consacrée à Annemarie Schwarzenbach, Christian Egger a tiré un spectacle inventif à Nuithonie.

Le personnage d’Annemarie Schwarzenbach (1908-1942), fille rebelle d’une famille richissime de l’establishment helvétique, fait aujourd’hui figure d’«icône» romantique de la résistance et de la transgression, au risque de se figer dans le cliché de la femme « libérée ». Antinazie, bisexuelle, cherchant la «vraie vie» loin des conventions d’un milieu matérialiste, dans l'écriture et le journalisme d'intervention, le voyage et la drogue, l’amie intime des bohèmes Erika et Klaus Mann, compagne compliquée d’Ella Maillart sur la route de l’Orient, incarne une ambigüité fondamentale qui lui valut d’être comparée à un ange, « inconsolable » pour un Roger Martin du Gard, « dévasté » pour Thomas Mann. Romanesque et tragique à la fois, sa destinée d’individualiste engagée en proie à toutes les contradictions nous interpelle aujourd’hui encore. La meilleure preuve en est la pièce, à la fois stylisée et très dense, révélatrice aussi par ses composantes historiques et politiques, qu’en a tiré René Zahnd, créée cette semaine à Nuithonie par Christian Egger.

Comme un film dont les séquences, de 1931 à 1942, retraceraient les pérégrinations d’Annemarie en focalisant l’attention sur ses relations conflictuelles avec sa mère, et, plus sensuellement légères, avec ses amis Erika et Klaus, Annemarie reconstruit un tableau vivant et vibrant, à la fois intimiste et en phase avec la tragédie collective. Renée Schwarzenbach (Marie Iracane) y fait figure de teigneuse gardienne de l’ordre familial et de la respectabilité, Erika Mann ( Marie-Aude Guignard) incarne l’intellectuelle vaillante, plus forte que son frère Klaus (Cédric Dorier) au croissant désespoir, alors qu’Annemarie elle-même (Anne Carrard) apparaît d'une grâce vive et délicate, en butte à un déséquilibre psychique de plus en plus perceptible. Au lieu d’un ange: une femme-enfant brûlant d’amour et plus encore de manque d’amour. Or un ange (Yves Adam), dédoublé, l’accompagne bel et bien de bout en bout sous la forme d’un personnage dansant, nu et bleu, balbutiant au début puis déployant un langage d’émotion rayonnante de lyrisme. Tout cela que la mise en scène de Christian Egger restitue avec une remarquable originalité, dans la scénographie d’Yann Becker d'une plasiticité efficace en dépit de praticables un peu envahissants. En crescendo, la réalisation de la Compagnie T2 impose à l’évidence la «vision» de la pièce de René Zahnd, dont on espère une reprise prochaine.

René Zahnd. Annemarie. Actes Sud-Papiers.A voir à la Cinémathèque suisse, à Lausanne, le 2 novembre, à 20h: les films de famille de René Schwarzenbach-Wille, mère d'Annemarie.

-

Ceux de la milice

…Moi les tagueurs je vous dis faut les attaquer sur le terrain et les liquider dans l'oeuf, sans ça vous imaginez quelle image de la culture alsacienne cela montre à nos jeunes, et encore sur des murs dont l’entretien se fait avec nos impôts, non mais vous avez vu le mur du cimetière de Ringeldorf, si ce n’est pas la Schmutz, alors voilà ce que je vous propose, dès ce soir, à tous les camarades vigiles de la région…

Image : Philippe Seelen -

Brûlé de l'alcool

L’homme qui penche, à Vidy, module le journal de détresse de Thierry Metz avec force et poésie.

L’homme qui penche, sous le poids de la vie, est ici celui qui s’efforce de fixer sur le papier ce qu’il vit pour « ne pas perdre le fil». La première page de ce carnet de détresse est datée d’octobre 1996, au Centre hospitalier de Cadillac en Gironde, pavillon Charcot, entre 1996 et 1997. La dernière s’est écrite le 31 janvier 1997. Thierry Metz a choisi de disparaître le 16 avril 1997.

« Je dois tuer quelqu’unj en moi, même si je ne sais pas trop comment m’y prendre », écrit-il au début de son sevrage. Et plus loin : « J’essaye, à ma manière et plus simplement, de faire entrer l’homme que je suis devenu dans la maison de la rencontre et de la réparation ». On ne saurait mieux dire, en mots émaciés « le plus possible », puisque la réparation éventuelle va passer par la rencontre, avec soi-même autant qu’avec les autres. Dans ce lieu clos, en pyjama réglementaire, dans un « va et vient de petites choses », chacun erre autour de lui-même, tous « plus ou moins endormis » par les anxiolitiques, Mady toute maigre avec sa « simple petitre rose du regard », Denis aux ailes brisées qui se bourre de biscuits sans grossir, ou Bernard, Mickey, Raymonde cherchant « un habitant qui n’est plus dans la maison ».

Sur la trame de ce désarroi quotidien, Thierry Metz ressuscite la vie par ses mots qui chantent et gémissent en alternance, sans lyrisme exalté ni sans pathos.

Or c’est avec la même élégance blessé, aussi délicate qu’incisive, que Sylvain Thirolle habite le verbe et la présence de l’écrivain, en complicité parfaite avec l’accordéoniste Jean-Jacques Franchin.

Dans une mise en scène et une adaptation de Marc Feld, la scénographie et les images vidéo étant conçues avec la collaboration de Jean-Jacques Nguyen, L’Homme qui penche restitue admirablement, avec un excellent contrepoint de l’image et du verbe, la matière existentielle et poétique arrachée par Thierry Metz au silence et à la peine. Rien d’édifiant ni de complaisant non plus dans l’échec, comme si la soif persistante en désignait une plus fondamentale, dont rien n’est dit au demeurant…Photo: Mario del Curto.

Théâtre de Vidy, La Passerelle, jusqu’au 14 décembre. Me-sa, à 20h. Di à 18h. Lu relâche. Durée : 1h.15. Location : 021 619 45 45 ou www.vidy.ch -

L'immortel centenaire

Claude Lévi-Strauss fêté ce 28 novembre.

« Si je suis encore vivant, c’est par inadvertance », déclarait récemment Claude Lévi-Strauss, qui aura marqué son siècle plus que l’ordinaire des savants. Ainsi, celui qui écrivait en 1953 (dans la revue Diogène) que l’ethnologie se mettait «en position de formuler un nouvel humanisme», aura-t-il assisté, en juin 2006, à l’inauguration du Musée Bramly, où les «arts premiers» sont illustrés dans la filiation directe de son œuvre et d’un goût qu’il partageait déjà, réfugié à New York pendant la guerre, avec un certain André Breton. Autre sujet de satisfaction pour le vieil homme lorsque, en 2007, la Déclaration des droits des peuples autochtones, visant à endiguer l'extermination des Indiens, fut adoptée à l'Onu.A bien d’autres égards, cet homme de culture classique, taxé facilement de « réactionnaire » en mai 68, et peu porté sur les estrades médiatiques, résistait aux modes passagères et portait sur la société occidentale un regard lucide. Ainsi constatait-il déjà, dans Tristes Tropiques (1955, réédité en 2001), que « l’humanité s’installe dans la monoculture ; elle s’apprêt à produire la civilisation en masse, comme la betterave. Son ordinaire ne comportera plus que ce plat ».

Dans la même optique décentrée, Lévi-Strauss « a tranché les racines coloniales et racistes de l'anthropologie française d'avant-guerre », note sa biographe Catherine Clément, et contribué à relativiser la notion de «société primitive» naturellement appelée à se développer selon les normes occidentales. Selon lui, la véritable civilisation consiste plutôt à faire coexister des cultures ayant le maximum de diversité entre elles.

La leçon du «terrain»

S’il dit, avec l’humour du sage, avoir atteint sa centième année «par inadvertance», Claude Lévi-Strauss, prof juif de trente ans « inconscient » de ce qui le menaçait à son propre dire, échappa de la même façon aux mesures antijuives de Vichy en rejoignant l’Amérique où, en 1935, au Brésil, il avait enseigné et accompli ses premières missions d’ethnologue auprès des tribus indiennes d’Amazonie.

C’est à partir des « faits ethnographiques » examinés sur le terrain que toute l’œuvre de l’anthropologue se développa d’ailleurs, à commencer par l’ouvrage qui lui valut une renommée mondiale : Les structures élémentaires de la parenté, paru en 1949, où il analyse le rôle central des rapports de parenté dans les sociétés dites primitives. Par la suite, sous l’influence des fondateurs du structuralisme, les linguistes de Saussure et Jakobson, se constituera tout l’édifice théorique, contesté, de l’Anthropologie structurale (1958 et 1973) à La Pensée sauvage (1962) en passant par les quatre volumes des Mythologiques (1964 à 1971).

Dans sa remarquable préface aux Oeuvres de Lévi-Strauss en Pléiade, Vincent Debaene rappelle que «l'étude de l'homme est, par essence, littérature». Or, malgré sa défiance envers le « structuralisme littéraire », Lévi-Strauss pratiquait lui-même «une écriture majestueuse », écrit encore Debaene, « qui fait songer à Chateaubriand pour la posture et à Bossuet pour le rythme». Formules un peu solennelles à nuancer notamment à la lecture de Tristes tropiques, d'un ton souvent très direct et d'une mélancolie fleurant le XXIe siècle écolo(la conclusion notamment, en hommage à la beauté des choses), mais qui inscrivent bel et bien l'anthropologue dans la filière humaniste d’un Montaigne avec la même déférence envers le monde et «l'homme nu».

Dans le cadre du centenaire, le Quai Branly, la Bibliothèque nationale française, le Collège de France et l'Unesco proposent divers hommages.

Claude Lévi-Strauss

Claude Lévi-StraussNAISSANCE Le 28 novembre 1908 à Bruxelles, où son père, peintre, exécute une commande.

ETUDES Droit et philo à La Sorbonne. Agrégation en 1931. Bifurque sur l’ethnologie. Enseigne à Sao Paulo, Brésil, en 1935. Premières missions en Amazonie.

ŒUVRES Premier livre majeur sur les systèmes matrimoniaux : Les structures élémentaires de la parenté, en 1949. Simone de Beauvoir salue sa présentation de la condition féminine dans les sociétés primitives. En 1955, Tristes Tropiques. Les Goncourt se désolent de ne pouvoir honorer un essai… Réédité en 2001 en PressePocket. Un classique accessible…Après la série plus ardue des Mythologiques, continue d’écrire des articles sur l’art, la musique et la poésie. En 2008, Œuvres à La Pléiade, honneur rare pour un auteur vivant.

CARRIÈRE Dès 1959, occupe la chaire d’anthropologie sociale au Collège de France. Après la parution des Mythologiques, est élu à l’Académie française en 1973. Prix Erasme la même année.

Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 27 novembre.

-

Contre le mol ensauvagement

Sur Le Principe d'humanité de Jean-Claude Guillebaud. Une rencontre. Paris, 2001.

Sur Le Principe d'humanité de Jean-Claude Guillebaud. Une rencontre. Paris, 2001.

Une triple mutation, à la fois économique, numérique et génétique, est en train de transformer notre monde, que le philosophe Michel Serres estime aussi importante que la révolution néolithique, mais dont nous n'avons encore qu'une idée confuse.

«Rien d'étonnant à cela!» s'exclame Jean-Claude Guillebaud, qui rappelle que les hommes de la Renaissance, ou les acteurs de la révolution industrielle, n'avaient pas conscience non plus de la rupture radicale qu'ils étaient en train de vivre. «Nous vivons plusieurs événements en même temps, poursuit Guillebaud, dont l'aspect énigmatique est accentué par l'accélération des changements. Nous vivons la mondialisation économique, qui change la donne par rapport au politique. Nous vivons la révolution numérique et découvrons un nouveau continent, le cyberespace, avec la même perplexité fascinée que les marins de Colomb. Nous vivons la révolution génétique, aussi, et nous commençons de réfléchir sur chacune de ces trois mutations.

«Pourtant il nous reste à les penser ensemble, car ce qui importe le plus est leur interaction. Voyez par exemple la menace d'asservissement de la science par l'économie. Voyez comme, au lendemain des attentats de New York, toute opposition à la mondialisation a soudain été diabolisée. Ou voyez les lobbies des biotechnologies s'installer à Bruxelles pour profiter de la situation de déficit démocratique dans laquelle se trouve l'Europe...»

Dans son minuscule bureau parisien des Editions du Seuil, où il a publié certains des meilleurs essayistes-critiques du moment (de Cornelius Castoriadis à Edgar Morin, en passant par Henri Atlan), Jean-Claude Guillebaud explique comment, après une carrière de grand reporter qui l'a conduit d'Afrique au Vietnam, ou du Cambodge au Bangladesh, il en est arrivé à concevoir ces passionnantes traversées transdisciplinaires que représentent La Tyrannie du plaisir, La Refondation du monde et Le Principe d'humanité.

«Je rêvais d'une carrière de prof de droit, et c'est par Mai 68 que j'en suis arrivé au journalisme, quand Henri Amouroux, mon patron de Sud-Ouest, où je travaillais pour payer mes études, m'a envoyé à Paris, moi le petit étudiant qui ne pouvait que «comprendre ce bordel». Ensuite, la réforme universitaire sévissant, je me suis retrouvé sur le terrain, où j'allais découvrir d'abord, au Biafra, l'Afrique, la mort et... Kouchner.»

Fils de général gaulliste et de mère pied-noir, il vécut la déchirure algérienne dans sa famille. Elève à Bordeaux du sociologue-théologien Jacques Ellul, dont la pensée critique (d'inspiration protestante et antitotalitaire) le marqua profondément, proche ensuite d'un Maurice Clavel au journal Combat, Guillebaud dit avoir toujours eu cette «tripe philosophique» et cette universelle curiosité qui caractérise ses essais.

«C'est sous l'impulsion de mes amis René Girard et Michel Serres, puis de Castoriadis et de Morin, que j'ai entrepris ce travail visant à faire communiquer les savoirs entre eux, en appliquant les techniques du reportage au domaine des idées. Or, contrairement à ce que je craignais - mais il faut dire que j'avais bossé sérieusement... -, La Tyrannie du plaisir a été très bien accueillie, tant par les psychiatres que par les théologiens, les démographes ou les historiens.»

Si les premiers essais de Guillebaud scrutaient plutôt la mémoire de notre culture, Le Principe d'humanité achoppe à l'avenir de l'homme en confrontant la science et l'éthique ou la technique et la notion de personne.

«Dès la fin des années 70, je me suis trouvé embringué dans le groupe de la pensée systémique, et notamment par l'organisation du colloque fondateur de Palo Alto. Cette approche m'a amené ensuite à m'interroger sur le cognitivisme, puis sur toute une tendance triomphaliste de la science qui se donne pour fin en soi. Si je dis aujourd'hui qu'il faut penser les révolutions en cours à travers leurs interactions, c'est pour mieux échapper au piège de tous les réductionnismes et, par exemple, au dilemme de la technophobie ou de la technophilie.

Issu d'une génération qui se rappelle la menace apocalyptique liée à la guerre froide, Jean-Claude Guillebaud se réfère volontiers au «mol ensauvagement» de Montaigne pour désigner le consentement actuel à la régression.

«Le principe d'humanité n'est pas héréditaire: il se réinvente à chaque génération. La nouvelle barbarie prend les visages les plus anodins. Ce peut être l'antihumanisme de certains intégristes de la défense des animaux, pour lesquels il y a moins de différence entre un homme et un gorille qu'entre un homme bien portant et un handicapé mental. De la même façon, en économie, on peut en arriver à des visions d'une dureté inégalitaire insensée sous couvert de modernisation.» Vigilant mais nullement catastrophiste, Jean-Claude Guillebaud fait une large place, dans Le Principe d'humanité, aux résistances critiques que provoquent les dérives les plus inquiétantes. Ainsi qu'il le rappelle avec maints exemples, l'empire des USA, qui prétend faire jurisprudence planétaire, est aussi le premier foyer de la pensée critique contre la mondialisation néolibérale. De même les mouvements européens de résistance se multiplient (cf. le groupe Génétique et liberté, très actif sur la Toile), jusque dans les instituts officiels.

«La barbarie commence toujours par l'oubli, conclut Jean-Claude Guillebaud. Le projet d'Hitler était explicite, qui tendait à revenir en deçà de notre triple source juive, grecque et chrétienne. Chaque époque a des défis particuliers. Le mol ensauvagement est celui qui requiert notre détermination. Quand on lui demandait s'il était optimiste ou pessimiste, Jean Monnet répondait qu'une seule chose importait: d'être déterminé.»

Jean-Claude Guillebaud, Le Principe d'humanité, Seuil, 380 pp. -

La source et le feu

Sur les carnets de L’Etat de Poésie de Georges Haldas

C’est une expérience sans pareille que la lecture des carnets de L’Etat de Poésie de Georges Haldas, du fait que l’engagement de l’auteur engage aussitôt le lecteur à son tour, sous peine d’incompréhension ou de non-rencontre.

Nul «journal», sauf peut-être celui d’Amiel, ne nous plonge dans un tel état d’immersion, mais Amiel ne nous implique pas du tout de la même façon que les carnets d’Haldas. Nous pouvons aimer Amiel ou en être excédé, trouver admirable sa langue, sublimes ses évocations de paysages ou de moments du jour, pénétrantes ses analyses de caractères et ses portraits de femmes ou ses plongées en lui-même, passionnantes ses vues sur l’Histoire ou les œuvres des écrivains et des philosophes qu’il lit plume à la main, émouvants et parfois même bouleversants ses aveux candides, mais jamais Amiel ne nous porte à la présence, et même à l’«hyper-présence», pour citer Haldas lui-même, avec l’intensité et l’ardeur que suscite la lecture de L’Etat de Poésie.

C’est que nous touchons, avec ces carnets, à une expérience limite de la littérature. Maintes fois, Haldas a répété qu’il ne s’agissait pas d’un journal intime, précisant que ces carnets figurent l’«atelier intérieur» d’un «scribe voué à l’essentiel». Mais là encore on pourrait se tromper. Après tout, un Paul Nizon lui aussi nous plonge en état d’immersion et tient ses carnets d’atelier. Rien à voir cependant! Et rien non plus avec le Journal littéraire de Léautaud ni avec les Journaliers de Jouhandeau. Et ce n’est pas parce que la préoccupation religieuse, évangélique plus précisément, est de plus en plus présente dans les notes quotidiennes d’Haldas que celles-ci s’apparentent avec les journaux de Charles du Bos ou de Claudel, de Bloy ou de Calaferte. Pour la tentative de saisir à tout moment l’indicible, de capter le souffle même de la présence, de rendre une sorte de parole immédiate, nous pourrions évoquer les Feuilles tombées de Vassily Rozanov, et pourtant L’Etat de Poésie est encore autre chose. Qu’est-ce alors? Disons que c’est une sorte d’exercice de présence continue, au gré d’un travail incessant d’absorption et de combustion. «Dans L’Etat de Poésie, il ne s’agit nullement de fournir des informations», explique le scribe pour la énième fois, «mais d’apporter une nouvelle manière de voir, de sentir et de dire ce que l’on voit et sent».

A tout moment Haldas se démarque du penseur («Dès que la souffrance entre en jeu, les théories s’effacent») ou du maître spirituel («le pire qui puisse nous arriver, c’est de donner dans l’élévation spirituelle»), comme il n’en finit pas de fustiger les littérateurs et leurs vanités, sans oublier le diablotin qui gigote en lui («On ne dénonce, en fait, que ce qu’on porte secrètement en soi-même»), les pions qui parasitent ce qu’il y a de vivant dans la littérature et même la «haute foutaise» d’écrire, jamais content de ce qu’il fait lui-même (et l’on sent bien que ce n’est pas de la coquetterie, d’ailleurs la critique peut le faire tempêter aussi bien), mais non du tout par dépit esthétique (il est du genre à écrire mal pour mieux écrire vrai), bien plutôt par conscience de ne rendre qu'une infime partie de ce qu’il ressent ou pressent.

Et pourtant! Pourtant quel inépuisable filtre de vie que L’Etat de Poésie. Ainsi, pour ne citer qu’un jour, ces quelques notes: «Le sentiment parfois d’être un tronc vieillissant et creux mais grondant d’abeilles. Dont quelques-unes seules parviennent à s’échapper» - «Ces passages d’un train dont la rumeur, dans la campagne, le soir, lentement décroît - et c’est chaque fois un peu ma vie, avec l’enfance, qui se déchire» - «Il y a une douceur des choses qui par moments confine à la torture» - «Ce n’est pas d’exister que je me sens coupable, mais d’exister tel que je suis. Fragile, incertain, contradictoire, minable. Bref, un chaos d’inconsistance. Et plus nuisible aux autres encore qu’à moi-même. Et condamné à faire avec ça».

Cependant, mais cela seul le lecteur peut le dire, ce «minable» nous désaltère et nous revigore. Lui qui dit n’avoir «rien écrit qui vaille» note tel matin ceci: «L’émotion devant une cour abandonnée, un vieux vélo contre un mur. Ainsi le bruit d’une fontaine, un ciel de novembre, la voix d’un être cher disant simplement «Quelle heure est-il?» (mais surtout l’intonation de cette voix)». Et toujours et encore ces «minutes heureuses», à l’opposé de l’exaltation convenue, qui nous surprennent aux moments les plus inattendus et diffusent leur douce lumière d’éternité, comme en cette aube où, après un séjour en Grèce, le scribe attend le bus qui l’emmènera à l’aéroport – et la lumière de Céphalonie lui restitue alors «un monde», comme on dit. Ou ces thèmes de plus en plus présents, évidemment liés à ses méditations évangéliques, du corps intime et de l’eau vive. Et cette consumation de tout instant: «Je suis en proie à un feu qui me dévore en même temps qu’il me cause un bonheur sans nom. Il me semble que le monde entier, à travers lui, m’habite et que je suis par là même avec tous et avec chacun. C’est un état que, si exténuant soit-il, je ne voudrais changer pour nul autre».Georges Haldas, Carnets de L’Etat de Poésie. Le premier volume, Les Minutes heureuses, a paru en 1973 avec une préface fondatrice. Ont suivi treize volumes, notamment Rêver avant l’aube, Le cœur de tous, Le Maintenant de toujours, Paysan du ciel, Ô ma sœur. Tous ont paru aux éditions L’Age d’Homme.

-

Hervé Guibert vivant

En relisant Le protocole compassionnel

Plus Hervé Guibert approche de la mort et meilleur écrivain il se révèle. L’affirmer n’est pas soumettre l’esthétique à l’existentiel mais reconnaître la pureté d’une parole dont on ne peut ignorer qu’elle est prise à la gorge. Il y a là ce que Chestov appelait une révélation de la mort.

Beaucoup plus que Zorn, dont le témoignage certes impressionnant a fait date, mais qui tenait essentiellement du discours étranglé, Hervé Guibert affirme la victoire de l’écriture sur la mort par une manière de transfiguration profane. Tous ses livres précédents étaient déjà marqués par cette façon très singulière de faire du roman (ou disons de la fiction entée sur la vie) avec le tout-venant de ses jours, mais on n’y sentait pas alors l’urgence à la vie à la mort qui saisit dans Le Protocole compassionnel, où se trouvent également liquidées les scories stylistiques (périodes à la Thomas Bernhard ou détails anecdotiques) d' À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie.

Voici donc Hervé Guibert sûr de mourir, faible comme un « p’tit polio » et paraissant déjà nous regarder de l’autre rive, qui raconte cependant la vie, belle et laide, comme jamais il n’y était parvenu jusque-là. L’énergie d’écrire, il la trouve dans les doses de DDI que son ami Jules parvient à lui procurer. L’y aide également une jeune soignante, « râleuse aux cheveux ébouriffés gominés et aux chaussures plates de boxeur », dont l’insensibilité n’est qu’apparente ; quelques médecins restés humains et sa grand-tante Suzanne de nonante-cinq ans, qu’il retrouve dans une scène poignante.

À l’opposé de Zorn qui accusait la société de l’avoir « éduqué à mort », Hervé Guibert s’ouvre au monde avec une espèce de sainte candeur. Un vieil homme foudroyé par une crise cardiaque à Montparnasse, les animaux du paradis terrestre d’un cloître italien ou encore ce jeune homme qui lui demande de se dévêtir pour « voir ce que c’est », nourrissent cette danse très pure que devient pour lui l’écriture devant la mort, comme, nu, il esquisse le geste de boxer dans le vide.

« C’est quand j’écris que je suis le plus vivant, écrit enfin Hervé Guibert. Les mots sont beaux, les mots sont justes, les mots sont victorieux. » -

Un Amarcord nordique

Sur Les contes de Murboligen de Frode GryttenOn n’a pas besoin de grades, disait à peu près Ramuz : on a plutôt besoin d’égards. A quoi j’ajouterai : et de regards. On a besoin d’égards et de regards. Et c’est précisément ce qu’on trouve dans le premier livre traduit du Norvégien Frode Grytten, Les contes de Murboligen (dont le titre originel en néo-norvégien est Bikubesong…) qui rappelle aussitôt le portrait d’une petite ville de Sherwood Anderson, dans Winesburg-in-Ohio ou, plus encore, le Rimini de l’inoubliable Amarcord de Fellini, dont on retrouve d’ailleurs certains traits dans le livre du Nordique, à commencer par Betty l’irrésistible caissière de cinéma du coin, tout à fait la dégaine d’une Gradisca des fjords.

Tissée de chapitres plus ou moins communicants (puisqu’on retrouve certains personnages de l’un à l’autre), cette évocation de la ville d’Otta commence par le portrait d’un adorable barjo, fou des Smiths mais pestant de ne pouvoir se coiffer comme Morrissey (la pluie interdit d’avoir les cheveux dressés), absolument inadapté à la vie ordinaire (il s’est fait sacquer de l’administration postale pour refus de port d’uniforme) et se consacrant essentiellement, végétarien et chaste depuis l’âge de 19 ans (il en a vingt de plus) à soulager les derniers jours de sa mère en fin de course. Plein d’humour à la Deschiens, ce premier aperçu de la vie à Otta est suivi d’un tableau non moins réjouissant où apparaît la princesse du Burundi (ainsi surnommée à cause des poissons du même nom connus pour leur inextinguible boulimie), obèse serveuse du Hamburger Heaven dont s’entiche un Bosniaque maigre, lequel entreprend de s’engraisser alors même qu’elle entame le régime minceur Chagrin d’amour.

C’est pourtant dans le troisième de ces vingt-cinq récits que Frode Grytten rejoint réellement la poésie et la cocasserie d’Amarcord, avec le projet d’un groupe d’adolescents de rivaliser avec la NASA en mettant sur pied, à l’été 1969, une expédition sur la Lune qui se prépare dans un abri anti-atomique et s’accomplit, via l’ascenseur intersidéral de la mairie, sur le toit de celle-ci où le simple d’esprit Finn le fou, frère du pro-communiste Gagarine, touche le premier le sol lunaire, puis menace de se jeter de là-haut jusqu’au moment où, comme la nonne naine de Fellini fait descendre l’oncle dingue de son arbre phallique (« Io voglio una donna ! »), Betty vient convaincre le demeuré de se réfugier dans ses bras.

Quel bel et bon livre, fraternel et déjanté, plein de tendresse et de fines observations sur la vie des gens de notre drôle d’époque !

Frode Grytten. Les contes de Murboligen. Denoël et d’ailleurs, 2006, 371p. -

Ambition

… Tu vois, Dolly, tu as voulu m’accompagner et désormais moi et toi nous n’avons plus qu’un but dans la vie : le sommet, le top, moi Chef de Bureau et toi Secrétaire particulière, mais regarde ma foulée et la tienne: moi c’est géant mais toi: peux-faire-mieux, je fais un pas, tu en fais dix, en clair : faut mettre le turbot, baby, sinon pour moi c’est no Bonus…

Image : Philip Seelen -

Inch Allah

…La jument arabe, on s'y était fait depuis des générations, dans nos contrées, mais les Sarrasins en armes, ça ne s’était plus tant vu depuis Hannibal, sauf dans les rêves de certains anciens du côté de Bagnes, et voici qu’après les Sénégalais de l’autre versant du Mont, ce sont les Kabyles qui se pointent sur l’Alpage des Fribourgeois - vingt dieux de Marie, on va voir le lait que ça donne avec tout leur couscous ramadan...

Image : Philip Seelen -

Dépossession

… Ils sont au bord de la lumière déclinée, à l’orée du noir où le silence se fait, à la lisière de la nuit où s’amenuise l’ultime rayon de sang, ils descendent en eux-mêmes et la nuit les bénit…

Image : Philip Seelen, ce soir, 18h.50. -

Oraison

…Ils sont montés avec la lumière et tout les poussait au ciel ce soir-là, dans le ciel ils s’ouvraient à contre-nuit, seul le silence entendit leur hymne de vivants aux mains offertes…

Image : Philip Seelen, ce soir, 18h.40 -

Ceux qui veillent

Celui que la jactance universelle n’atteint pas / Celle qui brave la mesquinerie / Ceux que la jalousie rend bêtes et méchants / Celui qui sait que cette société va dans le mur / Celle qui lit des poèmes de Cesare Pavese pour se laver de la saleté multimédiatique / Ceux qui renoncent à tout ce qui les distrait de Cela / Celui que rien ne trouble dans son psaume quotidien / Celle qui entre en ascèse de travail à l'impasse des Philosophes / Ceux qui n’attendent plus le Nouveau Produit / Celui qui cherche un nom à sa joie matinale / Celle qui aime marcher seule dans les forêts de mélèzes entre la mi-octobre et fin novembre / Ceux que la bonté de leur confrère au visage de grand brûlé font conclure à son besoin de compensation affective / Celui qui reste une énigme aux yeux de ses proches / Celle qui découvre enfin la beauté du regard de son chien Patou / Ceux qui vont peindre ensemble des bords de voies de chemin de fer et des terrains vagues / Celui que Van Beethoven délivre de la stupidité cupide et de la cupidité stupide de ses collègues cambistes / Celle que nulle bassesse de ses associées ne touche plus / Ceux qui ne voient pas ce qui ressuscite à tout moment / Celui qui souhaite en somme la catastrophe qu’il décrit dans ses livres à succès / Celle que l’insuccès de son dernier roman incite à penser que la France n’est plus ce qu’elle fut / Ceux que leur ferveur commune transporte de gaîté enfantine / Celui qui découvre un monde par les yeux de son nouvel ami / Celle qui préfère la voix de Johnny Cash à celle de Luciano Pavarotti mais n’ose pas le dire en présence de sa cousine Gilberte doctorante en musicologie qui terrorise toute la tribu des Vallotton / Celui qui évite désormais toute forme de clabaudage / Celle qui se détache peu à peu de tous ceux qui la critiquent depuis qu’elle passe tant de temps (trop de temps, pensent-ils) à lire / Ceux qui continuent d’écrire sans savoir pourquoi, etc.Image: Philip Seelen

-

L’Oncle

…Voilà celui qu’on appelle Zio, tu le mates et tu te le graves dans le disque dur vu qu’il n’y en a pas deux comme ça, tu vois déjà ce gabarit et ses paluches, mais si tu lui scannais le mental tu verrais le film gore ab-so-lu, bref Zio c’est pas santo subito, ça tu peux me croire, mais voilà la boîte de pralinés que tu vas lui offrir, mon chéri, avec ton plus joli sourire de neveu préféré …

Image : Philip Seelen -

Les Arlequins de Nabokov

En lisant Détails d’un coucher de soleil

Ce sont d’abord des images à foison. Des ambiances, des prises de vue au flash stylographique, des métaphores, des formules frappées comme des médailles.

L’étoile bleue d’une étincelle de tramway, dans une rue de Berlin évoquant un décor de théâtre. Une jungle à myrtilles, au fond du parc d’un grand domaine russe, où des enfants ensoleillés vont se barbouiller de pulpe violette. Le désert silencieux d’un hôtel particulier de Saint-Pétersbourg, dont la lumière des lampes, terne et jaune en hiver, se reflète sur le linoléum enduit de colophane. Tout cela saisi avec son poids spécifique et sa rondeur très concrète, quand bien même la réalité serait transfigurée, chez Nabokov, par la double alchimie de la mémoire et du style.

Et ces souvenirs soudain rassemblés, comme une limaille multicolore, d’un voyage de noces traversant pays et saisons. Ou ces tortues du zoo de Berlin, enfonçant leurs têtes plates et ridées dans un monceau de légumes mouillés pour mâcher « salement » leurs feuilles. Ou cette table mise, dans un appartement saturé de parfum de femme, pour un souper très intime. Ou cet autre domaine russe enseveli sous les monceaux de neige.

Enfin tous ces moments dont la substance paraît tout à coup plus dense, où l’on voit mieux, comme sous une loupe, chaque détail de la tapisserie du monde ; et tous ces lieux, aussi, qu’un grand tremblement de passion ou qu’une tristesse de catastrophe incorporent à jamais à notre mémoire vive.

Si telle rue de Berlin, à tel moment de flamboyant crépuscule, dans les Détails d’un coucher de soleil, nous apparaît avec tant de relief, c’est que l’artiste a entreprise de raconter, dans un branle-bas d’images qui semble faire participer le monde entier à l’événement, la fin tragi-comique de Mark le blond, le « veinard en col dur », charmant vendeur de cravates dont la ferraille déambulatoire d’un tramway interrompt brutalement la course censée le jeter dans les bras de sa fiancée Klara, laquelle ne veut d’ailleurs plus entendre parler de lui – mais le pauvre pompon l’ignore.

Faits divers banalissime ? A n’en pas douter. Mais qui n’en devient pas moins, ici, le prétexte à restituer avec des moyens techniques typiquement « années vingt », qui rappellent à la fois le cinéma, la peinture futuriste et les formes narratives de Boulgakov, de Zamiatine ou de Pilniak, l’atmosphère de Berlin que le jeune exilé a bel et bien connue, mais alors transfigurée.

Vladimir Nabokov est de ces écrivains que rebutent le réalisme et l’aveu direct, mais dont les œuvres sont à la fois tissées de réminiscences autobiographiques. Ses romans, tels Pnine, Lolita ou Regarde les arlequins, l’illustrent aussi bien que ses quatre cycles de nouvelles, de L’extermination des tyrans à Mademoiselle O, en passant par Une beauté russe.

Or, pour en revenir au dernier recueil paru, le petit Pierre d’ Une mauvaise journée, ou les jeunes exilés russes dont nous suivons les tribulations poignantes dans Le retour de Tchorb et La sonnette, sont-ils les doubles littéraires de Nabokov ? Peu importe à vrai dire !

Car ce qui compte, en l’occurrence, tient précisément à la transformation du plomb en or, au passage du gris à l’enluminure, ou du particulier à l’universel. Ce qui nous touche, dans le triste après-midi que passe le garçon d’ Une mauvaise journée au milieu d’autres gosses qui le rejettent, c’est que Nabokov y capte l’essence de la détresse adolescente. Dans Le retour de Tchorb, autant que le dénouement grinçant, voire scabreux, d’un drame épouvantable, c’est la prodigieuse remémoration à laquelle se livre le protagoniste des beaux jours partagés, après la mort de la femme aimée. Avec La sonnette, comme dans Retrouvailles, c’est la façon de dire, sans lamento d’aucune sorte, l’errance et la solitude de l’exilé.

Il y a chez Vladimir Nabokov, un magicien de la langue, dont les jeux d’esprit nous éblouissent, comme dans La défense Loujine ou Feu pâle, d’autres de ses fameux romans.

Cependant, la lecture de ses nouvelles nous rappelle que l’écrivain est également un poète du sentiment, même si la pudeur voile chez lui toute effusion. Est-ce parce qu’on fait voler en éclats les clichés du toc sentimental ou de la mauvaise littérature qu’on est, pour autant, un cynique ou un cœur sec ? Tout au contraire, et la lecture de Noël, ressaisissant ici le désespoir d’un père qui vient de perdre son fils, achèvera sans doute de convaincre le lecteur que l’habit d’arlequin dont aimait à se parer l’écrivain dissimulait, aussi, un homme de cœur.

Vladimir Nabokov. Détails d'une coucher de soleil. Editions Julliard, 1985. Traduit de l’anglais par Maurice et Yvonne Couturier et par Vladimir Sikorsky.

Photo de Horst Tappe -

Aux enfers de l'agréable

Bret Easton Ellis, de Zombies à Lunar Park

Bret Easton Ellis, de Zombies à Lunar Park

La vérité peut-elle sortir de la bouche d’un enfant pourri ? Et la vérité sur un monde pourri a-t-elle le moindre intérêt ? Ces deux questions se posent, avec plus ou moins de pertinence, à l’approche du plus célèbre et, souvent, du plus mal compris des nouveaux écrivains américains – du plus mal traduit aussi en ce qui concerne Zombies. Le malentendu s’est accentué à l’occasion du scandale retentissant qu’a provoqué la publication d’American Psycho, roman passionnant mais inabouti et parfois complaisant, où le romancier relatait la dérive d’un golden boy dans l’horreur fantasmatique d’un serial killer. La composante la plus singulière de ce roman d’une violence inouïe – en apparence tout au moins, à la surface des mots – tenait à la confusion systématique de ce qu’on appelle la réalité et le champ d’action imaginaire du tueur. Gorillage narquois du Bûcher des vanités de l’élégant Tom Wolfe, American Psycho poussait beaucoup plus loin la description d’une société de battants oscillant entre les clichés de la réussite les plus flatteurs et une constante compulsion d’inassouvissement et de meurtre. D’un thème aux résonances dostoïevskiennes, le « jeune » écrivain a tiré un roman « panique » intéressant, mais alourdi de chapitres redondants, notamment sur la culture rock. Pourtant c’est tout autre chose qu’on lui a reproché : on le taxa de sadisme parce que son protagoniste se montrait aussi violent que les personnages des vidéos dont il s’abreuvait, de misogynie sous prétexte que des femmes étaient violées et assassinées au fil des pages. Surtout on admettait mal que Bret Easton Ellis, produit typique de la société américaine dorée sur tranche, pût s’enrichir en brossant le tableau de la dégénérescence de son propre milieu. C’était ne pas voir que l’écrivain n’avait jamais fait autre chose que de décrire son entourage avec la lucidité d’un sale môme blessé. C’était ne rien saisir non plus de l’enjeu de son livre, poussant à l’extrême la représentation de la folie collective d’une société pourrie.

Dès Moins que zéro, Bret Easton Ellis avait commencé de peindre le milieu de l’adolescence californienne au tournant des années 80 (il est né en 1964), flottant entre luxe et sexe, détresse affective et drogues douces ou dures. Dans Les lois de l’attraction, l’observation se développait à l’université, sur le mensonge oblitérant toutes les relations sous couvert de libération sexuelle et d’épanouissement apparent. En multipliant les points de vue des narrateurs successifs, le romancier parvenait à une sorte de mise à nu d’une ronde plus sinistre et déchirante que celle d’un Schnitzler au début du XXe siècle.

Quant aux treize récits de Zombies (en anglais The Informers) qui nous ramènent aux débuts de l’écrivain, ils donnent une idée forte de la largeur du spectre d’observation et de l’hypersensibilité de l’auteur, entièrement investie dans son écriture, telle qu’on la retrouve exacerbée dans Lunar Park à l’autre bout de son parcours.

Situées à Los Angeles au début des années 80, ces nouvelles évoquent une humanité stéréotypée, bronzée, souvent droguée, aux prénoms et aux silhouettes interchangeables de beaux surfers ou de belles actrices de TV (on a droit à ce titre après une pub de trois minutes), tous également informés, informants ou informes.

Les situations de la narration rappellent souvent des standards de sit-coms tels qu’en débite la TV américaine à dose mégavomitive, en version superluxe et multisexuelle. Au présent de l’indicatif, Bruce téléphone de L.A. à son ami resté au New Hampshire pour lui raconter ses dernières rencontres (un certain Robert qui « pèse à peu près trois cents millions de dollars » et une certaine Lauren vraiment super) tandis que son interlocuteur, qui l’a déjà remplacé, se rappelle vaguement leurs vagues bons moments. Ou ce sont quatre amis qui se retrouvent dans un restau italien de Westwood, très gênés d’avoir à évoquer la mort (quelle horreur ce sujet, la mort, vraiment pas super) d’un proche crashé en voiture sous l’effet de la dope, un an auparavant ; et ce qu’on apprend, dans la foulée, c’est que toutes les les relations entre ces quatre présumés « intimes » sont faisandées. Ensuite on voit une femme bourrée de médics, dont le fils se shoote et que son mari ne supporte que pour autant qu’elle sourie aux photographes de Hollywood. Ou c’est un père qui cherche à regagner la complicité de son fils qu’il emmène à Hawaï pour récolter les fruits amer de son manque total d’intérêt réel pour son ado. Et voici la vérité de l’enfant pourri : vous m’avez tout donné, sauf ce qui fait vivre et respirer. Bref, rarement on aura traduit le monstrueux ennui que c’est de jouir à vide ou de souffrir sans être aperçu ou entendu de quiconque.

Et tout ce que note Bret Easton Ellis de la société qu’il observe nous parle évidemment puisque tout inter-communique désormais dans l’ubiquité et l’instantanéité mondialisées. Qu’il s’agisse de ce rocker perclus de coke qui se traîne sur les scènes japonaises en cherchant à se rappeler un vague bon moment avec son groupe scié par un suicide, ou de cette jeune fille écrivant des lettres sans réponses à un petit ami, décrivant à celui-ci, qui ne répond pas, sa lente descente aux enfers de l’agréable : tout cela relève aussi bien de la ressaisie de sentiments largement partagées par les temps qui courent.

S’il arrive à Bret Easton Ellis de représenter, dans plusieurs de ses nouvelles, des situations parodiant la pire matière gore, où l’on voit par exemple des paumés paniqués massacrer un enfant, ou des vampires s’adonner à leur penchant comme à un jeu de société (ce fut un temps très à la mode à Beverley Hills), c’est évidemment par esprit de conséquence, comme lorsqu’un Bukowski raconte l’histoire du couple stockant dans son frigo les morceaux du jeune autostoppeur qu’il a ramassé au bord d’une autoroute, pour les déguster à l’heure du SuperBowl. Nul cynisme en cela, juste un peu d’exagération, n’est-ce pas, et encore… On sait par ailleurs quel doux poète est l’affreux Hank. Et de même Bret Easton Ellis est-il au fond un bon garçon plein de sensibilité et de révolte contre toute forme d’inhumanité, comme l’illustre Lunar Park, quitte à relancer de nouveau malentendus. C’est que, du behaviourisme tout extérieur de Less than zero ou d’American Psycho, l’on pénètre, avec Lunar Park, plus en profondeur et en nuances subtiles, au cœur de l'oeuvre d’un romancier, devenu son propre personnage, qui ne s’était jamais exposé à ce point…

Tous les livres traduits de Bret Easton Ellis sont disponibles en collections de poche. La première édition de Zombies date de 1996, chez Laffont (collection Pavillons), dans une très piètre traduction… -

Vue sur la mer

…L’avantage de la prison sur le couvent, c’est que la Poésie est une question de vie ou de mort et que t’as pas d’échappe: ou tu t’avachis devant le poste à regarder Michel Drucker te regarder, ou tu tords le cou au nul qu’il y a en toi et tu t’envoles comme Rimbaud qui voyait la face de Dieu jusque sur les murs des chiottes…

Image : Philip Seelen -

Dune

…De toute évidence il s’agit là d’une planète aux mystères insondables, dont la recherche des trésors cachés nécessitera des préliminaires et du doigté, en aucun cas ne vous laissez abuser par ses dehors de plaine languide : nous sommes en présence d’une Nature éruptive, éminemment sensible aux fluences lunaires non moins qu’imprévisible en ses sautes d'humeurs fluides…

Image : Philip Seelen -

Dans le temps

Le temps était devant nous avec les enfants : les journées étaient plus longues, nous aurons souvent veillé à les entendre chialer sous les morsures des dents de la nuit, nous les avons maudits d’en baver ainsi sans se la coincer, nous avons été tentés de les secouer pour les faire taire mais nous nous sommes retenus, nous avons été tentés de les balancer par-dessus bord mais nous avons suspendu notre geste sans que le temps ne suspende son vol pour autant, donc le temps passait et les enfants poussaient, il y eut d’entières matinées et de longues après-midi à ne s’occuper que d’eux qui se prenaient naturellement pour le centre du monde, et c’était vrai : les enfants, en leur centre, nous révélèrent le monde.

Les enfants nous ont révélé la perfection de la Création. Prométhée s’agite vainement sur son rocher tandis que l’Enfant te défie en se trouvant simplement là, sous l’aspect de ce machin emmailloté qui va te faire ramper, le servir à genoux, endurer courroux et quatre volontés, mais plus que tout : reconnaître en lui le possible Dieu vivant, dix orteils parfaits, des yeux qui s’ouvrent et se referment, un souffle et déjà la pompe puissante d’un cœur, il y aurait de quoi s’attendrir et mignoter alors que Prométhée, soudain attentif, se sent soudain petit crevé devant cette Bible possible d’une vie ou ce Coran, comme tu voudras, cette espèce de Maharabata ou cette espèce de recueil de Fioretti transmis de maisons en maisons - cette épopée d’un chef de guerre possible ou d’une sainte éventuelle.

La sainte éventuelle nous fait des cacas bien moulés et ses premiers sourires. Le virtuel Tamerlan trépigne avant de marcher et postillonne avant de parler. La mère s’active quant à elle, tout à son affaire, qui se passe de cogitations et de constats. Le père qui se veut moderne sera plus présent que son père et les pères de nos pères, mais c’est à titre en somme de suppléant tandis que la mère se consacre à l’enfant, point barre.

L’enfant révèle la mère au père, de même que l’enfant révèle les pères aux mères et aux mères des mères. L’enfant nous fait revisiter la maison dans toutes les positions. Il est de nombreuses maisons dans la chambre de l’enfant. Toute la caravane de la smala passe par le chas de l’aiguille de l’enfant. L’enfant sera, pour cent ans au moins, la mesure à la fois de notre présence et de la réalité reconsidérée du peintre devant sa toile. Tout va devenir jeu d’enfant pour le peintre et le musicien, à l’observation de l’Enfant, mais cela prendra bien une vie. Et l’employé de banque, le pharmacien vétilleux, l’inspecteur d’assurances deviendront eux-mêmes artistes et poètes s’ils consentent à prendre garde à l’enfant, DEDANS pour commencer et ensuite DEHORS, et au jour d’aujourd’hui, selon l’expression de mon grand-père, dit le Président, autant que dans le temps, comme il le disait aussi.

Dans le temps nous ne faisions pas tant d’histoires, renauderait notre mère-grand s’il lui était donné d’observer l’enfant au jour d’aujourd’hui, étant entendu que, certes joli quelque temps, l’enfant n’est finalement qu’un enfant, de même que l’adolescent n’est qu’un adolescent et que ça leur passera avant que ça nous reprenne, selon son expression. Toute vouée qu’elle eût été aux petits soins des enfants et des adolescents de la smala, notre mère-grand ne se laissait point mener par le bout du nez et restait sur son quant à soi tandis que les institutrices et autres instruits de la smala commençaient de se préoccuper de la Psychologie de l’Enfant.

Or la psychologie de l’enfant, tout entremêlée à la physiologie de l’enfant et aux variantes climatériques des effets de la prairie voisine sur les allergies virtuelles de l’enfant, l’étude fine de l’affectivité de l’enfant dans tous les cas de figure du bon environnement ou de la circonstance pathogène, l’enfant sous la loupe ou l’enfant suivi à la longue-vue dès lors qu’il passe plus de temps DEHORS que DEDANS et semble s’en accommoder de mieux en mieux, le sauvage, la tranquillité de l’enfant aux longs dimanches de pluie ou la fausse candeur de l’enfant menteur, la mine de fouine de l’enfant devenu sournois d’être malmené, l’enfant matois comme le père de son père fermier pauvre, l’enfant gâté par son père gâteau ou le père de son père gâteux, l’enfant adulé ou rejeté - tous ces avatars de l’enfant sempiternel et sans âge et sous toutes ses coutures, nous les aurons consignés et inventoriés dans les grimoires de nos mémoires, dûment classifiés et archivés d’heure en heure et de siècle en siècle jusqu’au jour d’aujourdhui, selon l’expression.

Ce temps que nos mères et les mères de nos mères évoquaient en disant simplement dans le temps, sans y penser, l’enfant nous y a ramenés à genoux et en processions, comme les processions à genoux de Liliputiens s’affairant, dans la chambre de l’enfant, autour de l’enfant ligoté par son père en sa qualité de Gulliver.

Ce géant que, dans le temps, figure à mes yeux l’enfant de toujours et de partout, je le retrouve ce matin en levant les yeux vers le ciel sans heures après m’être délivré des liens de mots qui m’auront ligoté tant d’années durant.

Dans le temps où les mères et les mères de nos mères vivaient encore, nous ignorions bonnement ce qu’est un corps ligoté pour l’éternité, selon l’expression. Or il m’advint, encore enfant, de voir un jour notre mère-grand comme ligotée pour l’éternité, sur son grand lit de mariée éternelle où de probables Liliputiens l’avaient hissée et allongée, impassible et géante – il m’advint de voir CELA.

Jamais, cependant, je le comprends à présent, jamais CELA ne me serait revenu sans la révélation, à l’apparition de l’enfant, de ce que CELA représente en réalité.

Mon réalisme tâtonne entre une déception d’enfance et tous les élans vers le ciel que m’ont inspiré tous les dégoûts. Mon réalisme est tissé de toutes les révélations de l’enfant, qui te lie et te délie du matin au soir tous les jours que Dieu fait, selon l’expression. Mon réalisme, prénom Ludmila, ne se fera jamais à ce que le Spécialiste ligoté dans ses préjugés dit la réalité de principe, qui n’en est que le masque maquillé. Mon réalisme, plein de tous les prénoms de la terre, est cette pierre de silence absorbant tous les mots qui balbutient tous les maux de la terre. Mon réalisme n’a pas de mots réellement adaptés à ce qu’il pressent de réel DEDANS et DEHORS.

Un rire d’enfant a dessiné, tel jour, le contour d’un prénom sans pareil. Prénom Cécile, prénom Loyse - et celle-ci de nous interpeller tel jour qu’on dira plus tard dans le temps: et le prénom de Dieu c’est quoi, nom de Dieu ?(Extrait de L’Enfant prodigue, pp. 158-160)

Photo JLK: Aube à Camperduin, Pays-Bas, octobre 2007.

-

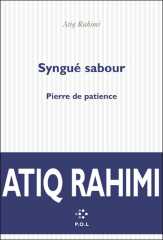

Un grand Goncourt 2008 !

A propos de Cormac McCarthy et d'Atiq Rahimi

A propos de Cormac McCarthy et d'Atiq RahimiA La Désirade, ce dimanche 9 novembre 2008. - C’est avec un grand livre que cette année 2008 a commencé, et c’est avec un autre grand livre qu’elle s’achève, et l’on pourrait voir un symbole, à tout le moins une coïncidence significative, que le premier, La Route de Cormac Mc Carthy, soit le fait d’un romancier américain, et que le second, Syngué sabour – Pierre de patience, d’Atiq Rahimi, soit l’œuvre d’un écrivain afghan. Or d’autres composantes rapprochent ces deux livres violemment bouleversants : d’une part, leur dépouillement beckettien, et d’autre part leur horizon apocalyptique. Tous deux parlent de l’absurde violence des hommes en quête de pouvoir absolu, fauteurs de guerres fratricides et de destruction, tous deux portent leur attention sur les gestes d’individus isolés, éperdus.

Si La Route de Cormac McCarthy ne cesse de nous hanter, après lecture, comme une grande fable évangélique qui ne doit rien aux délires des télévangélistes à l’américaine, Syngué sabour – Pierre de patience nous immerge aussitôt dans une sorte d’impatience sacrée, qui est celle-là même de l’amour. Pour la première fois de sa vie, il est donné à une femme de parler à l’homme qui lui a été imposé par les siens, qu’elle a dû attendre trois longues années durant sous la surveillance hystérique de sa belle-mère, et pour la première fois aussi, sacrilège s’il en est, elle osera le caresser tendrement... ou lui tirer la barbe. Inconscient depuis seize jours après avoir pris une balle dans la nuque à l’occasion d’une rixe d’honneur avec un type de son camp ( !), le « héros » qui a passé, avec ses frères d’armes, d’une guerre présumée sainte à une étripée fratricide visant le seul pouvoir (autant dire qu’on ne pense pas qu’à l’Afghanistan), se trouve ainsi à la merci de celle qu’il n’a jamais fait que saillir et humilier en son impureté de femelle.

Or c’est en amante autant qu’en mère, en sœur infirmière autant qu’en épouse fidèle à ce qui a été fondé, avec deux enfants qu’elle prend sur elle de protéger, que cette femme incarnant toutes les femmes - y compris, au cours de deux scènes hallucinantes, les folles et les putes -, se sert du corps de son homme blessé comme d’une syngué sabour, cette pierre noire censée recueillir tous les mots de nos maux pour éclater finalement et nous délivrer.

Il y a de la délivrance, aussi bien, dans le sentiment qu’on éprouve après lecture de ce merveilleux roman dédié à la poétesse afghane N.A., sauvagement assassinée. Il y est beaucoup question du corps : de notre corps marquant notre présence au monde, terre de la relation entre l’homme et la femme. Mais rien d’artificiel ou d’ostentatoire, rien d’indécent non plus dans le caractère très direct, voire très cru, des aveux de la femme, pas plus que dans la mise en rapport des faits liés au sexe et des faits de guerre en train de semer la ruine alentour.

Atiq Rahimi, en poète et en compositeur d’images, en romancier mais également en sage (la figure du sage étant ici incarnée par le père du gisant, qui s’est élevé contre la dégénérescence du fanatisme guerrier), scandalisera sans doute ceux-là que les nuances de la vie épouvantent et enragent, comme le « héros » a été épouvanté ce soir-là où, prenant sa femme de force, il en est ressorti le sexe ensanglanté par son « impureté », pour la battre aussitôt. Nuances oscillant entre les extrêmes de la violence – ici l’on décapite aussi bien qu’on viole -, et de l’infinie délicatesse, de la révolte et de la folie. La grande littérature, disait John Cowper Powys, se reconnaît à cela qu’elle nous rend plus humains, et c’est en cela que Syngué sabour – Pierre de patience en relève assurément.

Atiq Rahimi. Syngué sabour – Pierre de patience. P.O.L.,154p.

Atiq Rahimi. Syngué sabour – Pierre de patience. P.O.L.,154p.

Le Goncourt à Syngué Sabour-Pierre de patience.

S’il est déjà remarquable que Syngué sabour ait été retenu dans le dernier carré des papables du prix Goncourt 2008, l’attribution du prix littéraire français le plus convoité à Atiq Rahimi, au lendemain de l’élection du premier président noir des Etats-Unis, aurait également valeur de signe d’espoir, tout en redorant notablement le blason d’une Académie souvent décriée. De toute évidence, ce livre de probité et de courage, de profonde émotion et de révolte combien fondée, surclasse aussi, du point de vue littéraire, ses trois ultimes concurrents, à commencer par La beauté du monde de Michel Le Bris, cousu de thèmes « téléphonés » et monté en soufflé, qui ne tarde à se dégonfler. S’il est évident que le livre d’Atiq Rahimi ne flatte pas a priori le grand public ou les médias avides de glamour, sa lecture n’en est pas moins immédiatement prenante, accessible à tous, et ses enjeux éthiques et esthétiques s’incarnent de manière frontale et concrète dans une histoire à la fois elliptique et saisissante pour tous. Verdict demain : mesdames et messieurs les académiciens, puissiez-vous honorer la littérature aussi bien qu'y excelle Atiq Rahimi…Ce lundi 10 novembre, 13h. - Le Prix Goncourt 2008 est attribué à Atiq Rhaimi. Chapeau bas à l'Académie !

-

Ceux qui jalousent le poète

Pour Jalel El-Gharbi

Celui qui considère celle qui passe et ceux qui s’éloignent comme autant de personnes / Celle qui attend que les visages affleurent la surface de la nuit / Ceux qui établissent des listes de noms et qualités / Celui qui reste interdit devant tous les possibles humains / Celle qui classe les autres comme des insectes à épingler / Ceux qui écoutent la rumeur de la foule / Celui qui fait parler les vides des mosaïques effacées / Celle qui n’en peut plus de n’être pas éclairée fût-ce une seconde par le phare de la Notoriété Locale / Ceux qui accueillent les silencieux à la veillée posthume / Celui qui laisse les mots venir à lui / Celle qui n’ouvrira jamais que des boîtes de Pandore / Ceux qui reviennent à la Pierre de patience / Celui que toutes montrent du doigt à la cafétéria de l’Hospice en murmurant que le voilà bien décati notre Casanova départemental qui prétendait écrire des poèmes en plus de ça / Celle qui n’admet pas que ce Lemercier fasse lire du Rimbaud à sa classe de 5G quand on sait ce qu’on sait de ce personnage / Ceux qui estiment que l’hétérosexualité de Shakespeare porte atteinte aux sensibilités différentes / Celui qui déclare que son Prix Nobel ne justifie pas que Faulkner se soit bituré le jour de l’anniversaire de sa fille / Ceux qui se demandent ce que faisait Raymond Roussel derrière les rideaux de sa tire de luxe / Celui qui prétend que le talent est un prétexte bourgeois d’exclure ceux qui le sont de toute façon nom de Dieu / Celle qui pense que Le mur de Jean-Paul Sartre ne pouvait être écrit que par un pédé non avoué / Ceux qui ont été franchement déçus d’apprendre que Michel Foucault fréquentait les boîtes SM / Celui qui affirme qu’il y a autant de tantes chez les poètes que chez les coiffeurs / Celle qui traque l’homophobie dans les papiers du Figaro / Ceux qui rappellent que le style c’est l’homme et qu’en conséquence d’un homme débauché ne peut filtrer qu’un style vicieux / Celui qui se dit fier d’avoir fracassé le mythe Voltaire, cet esclavagiste, dans la section français moderne de l’université de Pointe-à-Pitre / Celle qui a consacré sa thèse aux dégâts collatéraux de l’alcoolisme de Georges Bernanos / Ceux qui prouveront un jour qu’une secte de pédérastes sadiques est à l’origine de la prolifération du thème de Saint-Sébastien dans la peinture italienne / Celle qui décèle une certaine tendance saphique chez cette Agrippa d’Aubigné que Lemercier fait lire aux lycéennes de Sainte-Clotilde / Ceux qui prétendent que Gabriel Matzneff est protégé par la mafia pédophile des médias et autres ministères socialos / Celui qui traque les dérives panthéistes du club des poètes chrétiens des cantons de l’Est / Celle qui milite pour qu’on supprime la notion de grand écrivain dans les manuels de l’UE / Ceux qui prônent le rétablissement de l’Index / Celui qui a établi scientifiquement la base compulsive de tout acte créateur et son incidence sur le taux de la criminalité / Celle qui conclut son cours en suggérant que Marie Cardinal vaut tout à fait Proust en termes d’éducation positive / Ceux qui ne tolèrent les poètes que morts et oubliés.Image: La lettre, acryl sur toile de JLK, d'après Joseph Czapksi.

-

Ceux qui prennent le large

Celui qui ressent physiquement le poids du monde / Celle qui se sert de l’enfant pour enfoncer son ex / Ceux qui refusent toute descendance / Celui qui cite à tout moment ses propres travaux /Celle qui passe ses jours avec des cancéreux et ses nuits sur des poèmes abscons / Ceux qui pallient leur solitude dans les grandes surfaces / Celui qui mord soudain son collègue du bureau de poste de la rue des Ursulines / Celle qui se refuse par principe aux athées déclarés / Ceux qui sont fiers de leur grosse cylindrée / Celui qui aime vous savoir exister / Celle qui ne veut pas montrer ses sculptures à son cousin docteur en histoire de l’Art / Ceux qui gèrent la fortune des tyrans du Tiers Monde / Celui qui affirme que le problème des vieux doit être solutionné sans états d’âme / Celle qui offre toujours un pyjama de pilou à son neveu Léon / Ceux qui ont un problème avec le « top 5 » du formel de sevrage du fumeur / Celle qui regarde sa montre pendant ce qu’elle appelle l’Acte / Ceux qui ne portent que des écharpes Paul Smith / Celui qui fond en larmes en plein conseil de guerre mafieux / Celle qui ramasse les mouchoirs dans les cinémas X / Ceux qui parlent à leur hamster / Celui qui lit en diagonale / Celle qui s’écrit à elle-même des lettres chaudes / Ceux qui rêvent d’escalader le Makalu par sa face sud-sud-est / Celui qui se fait un point d’honneur de prendre tous les virages à la limite / Celle qui pense que ce n’est pas le chemin qui est difficile mais que c’est le difficile qui est le chemin / Ceux qui se grisent de l’odeur de transpiration très aigre des jeunes garçons, etc.

Peinture: Thierry Vernet.

-

En marge d'un roman

La montagne est d’une vieille beauté triste d’avant la tombe qui me rappelle ce sublime poème de Lamartine dont je ne me souviens pas d’un mot à l’instant, me revenant par la seule musique de Brassens. Les épilobes ont l’air de plumes d’autruches mangées aux mites au fond d’un grenier fleurant la souris morte, la cabane aux oiseaux penche plus que l’été dernier, les défeuillus mettent du gris taïga dans les vestiges d’or et de pourpre qui rehaussent le fond vert militaire de la forêt, le petit funiculaire rouge ne joue plus de l’autre côté du val, la plupart des chalets sont fermés, le silence se fait entendre beaucoup plus qu’en saisons de vie, un chat noir s’enfuit là-bas dans les taillis je me demande bien vers quelle ingrate tanière.

Les idées viennent en écrivant. Très peu de bonnes choses découlent de la seule cogitation. Le roman est une masse virtuelle de langage à travailler comme une sculpture.Un romancier doit oser être bête autant que minutieux et précis. Certaine idiotie (mais rusée, s’entend) est pour ainsi dire la clef de son rapport avec la réalité et les gens. Il ne doit pas être toujours plus intelligent. Sans faire la bête, il doit se laisser aller à la naïveté ou aux élans irraisonnés, à tout ce qui fait l’imprévu de la vie et des êtres.

«Je suis le pavillon acoustique de l’univers condensé dans ma ruelle», écrit Cendrars dans Moravagine.

L’écriture romanesque pour sortir de soi.

Qu’un roman est l’histoire de nos possibles.

«Les gens n’imaginent pas la quantité infernale de travail que demande l’écriture d’un roman. Ils croient qu’on couche simplement sur le papier des choses qu’on a vécues, et basta. Alors que c’est du boulot, les mecs. C’est comme construire une putain de pyramide.» Et plus loin la romancière (Nancy Huston) résume ainsi son rôle de médium: «Je suis l’esclave nègre: pieds nus, dos nu, traînant des blocs de pierre sur de vastes étendues de sable brûlant. Je suis le corps momifié du pharaon, enfoui dans le creux sacré de la pierre, pour que son âme puisse voyager au royaume de la vie éternelle. Je suis l’architecte et le contremaître qui supervise les travaux, le trésor et la sueur, la nourriture et le soleil lancinant, le désert et le mystère».

A quoi j'ajouterai notamment: et la neige et les vaches seules à l'horizon de la Guadeloupe; et le nectar et la conscience physique que tout tient à des riens; et le sentiment que tout se déglingue et le désir de renaître; et ce genre de grande phrase soutenue par l’harmonium des forêts: «Son âme se pâmait lentement tandis qu’il entendait la neige tomber, évanescente, à travers tout l’univers, et, telle la descente de leur fin dernière, tomber, évanescente, sur tous les vivants et les morts.» Signé James Joyce. Mal traduit mais signé James Joyce.

Photo JLK: automne à Sonloup.

-

Ceux qui meurent d’envie

Celui que l’ennui a rendu mauvais / Celle qui couve son fils du regard dans le train de nuit / Ceux qui font la haine / Celui qui n’aime que son chien Loukoum / Celle qui jouit de blesser les enfants de sa sœur / Ceux qui n’invitent plus les homos d’à côté / Celui que les succès du fils de son cousin consterne / Celle qui aimerait qu’on l’enlace une bonne fois / Ceux qui n’osent pas dire que le Da Vinci Code les a carrément fait ch… / Celui bronzé qui fuit le regard de celle que ceux qui lui louent l’appart lui ont dit une compliquée de première / Celle qui n’en a rien à cirer de celui qui loue l’appart / Ceux qui feraient bien une touze avec celui bronzé qui leur loue l’appart / Celui qui affirme que la Cité du Soleil n’est plus la Cité du Soleil / Celle qui se fait un look de Barbarella pour la soirée du Club Glamour / Ceux qui regrettent que le feu de la garrigue épargne le Club Glamour / Celui qui file une fausse pièce à l’aveugle mendiant sur le quai du port de Cap d’Agde / Celle qui se rappelle Doudou au Créole Beach de la Guadeloupe en sirotant le Coco Punch qu’elle a trouvé en action à l’Hyper U / Ceux qui se font signer sa photo par Raymond Poulidor à l’Hyper U et l’appellent même Poupou / Celui qui se rappelle la course A travers Lausanne où Poulidor a battu Eddy Merkkcs sans se souvenir comment s’orthographie exactement le putain de nom du coureur belge (ou peut-être hollandais ?) / Celle qui affirme que Poulidor ne s’est jamais dopé mais qu’il répandait du DDT dans ses jachères du Limousin / Ceux qui se rappellent les mises en garde du Club de Rome vers 1972 à propos des produits polluants et tout le bazar / Celui qui gère ses barres de chocolat / Celle qui vérifie les performances de son ami cycliste sur les graphiques de son ordi / Ceux qui éructent pour rappeler qui est le Patron / Celui qui pense que son homosexualité l’engage au niveau du vécu communautaire du quartier des Mouettes / Celle que les dépressifs rêvent de séduire / Ceux qui estiment que Thierry Ardisson ne mérite pas ce qui lui arrive / Celui qui ne donnerait pas son hamster en pension chez les Ardisson, parents même éloignés du voyou de la télé / Celle qui prétend qu’Ardisson lui a fait des avances quand elle sortait de l’enregistrement de Tout le monde en parle où elle s’était fait une coupe genre Dombasle / Ceux qui prétendent que Jamel Debbouze ne gagnerait pas autant de blé s’il était le fils d’une classique famille catholique de Nantes ou tu vois quoi, etc.Image: Philip Seelen.