Notes panoptiques, année 2000.

En mémoire de Walter Benjamin

«On dirait des marques de derrières», a relevé un employé sur le ton de la blague, puis un expert l’a confirmé devant la commission d’enquête: «Ce sont des marques de derrières». De derrières nus. De jeunes derrières peints. Pour parler clair: des traces de culs d’Indiens.

Les registres du receveur de l’Etat furent les premiers touchés. Puis ceux de tous les dicastères de l’Administration. Les demoiselles poussaient des cris. Les chefs de service, sommés de sévir, étaient aux abois. Surtout il ne fallait pas que les médias s’en mêlassent.

Mais les médias s’en mélassèrent. Alors les marques de derrières apparurent sur les morasses des journaux, sur les visages des présentateurs de téléjournaux, aux moments et aux lieux les plus inattendus: partout il y eut des traces de jeunes culs insolents, jusqu’au douzième coup de minuit marquant le changement de millésime, après quoi tout rentra dans l’ordre. (La Désirade, ce 1er janvier 2000)

La leçon de Georges Simenon qui m’intéresse ces jours porte essentiellement sur l’usage de la langue: renoncer à tout adjectif inutile. Plus encore: à tout clin d’œil référentiel. Le plus de choses dites avec le moins de mots.

Passer du Je aux autres personnes du singulier et du pluriel. Retrouver la ville en quelque sorte.

On voit partout, depuis quelque temps, des effigies de condamnés à mort rassemblés en série publicitaire par la firme Benetton. À vomir. Sous prétexte de rappeler l’horreur du monde, on y ajoute le cynisme intolérable de la compassion lucrative.

À la fois intéressé et frustré par L’Adversaire d’Emmanuel Carrère, ce livre dont «tout le monde parle» et qui me semble passer à côté de l’essentiel, faute d’engagement de la part de l’auteur, pas assez romancier à mon goût, je veux dire: pas assez médium. Au bout de la lecture, on a presque l’impression de mieux comprendre l’assassin que ses victimes ou plus exactement on sent l’auteur plus proche de celui-là que de celles-ci. Surtout: cela manque de détails, de chair et de folie. A un moment donné, un vieux routier des prétoires, au procès, recommande à Carrère de bien regarder Romand, qui présente selon lui la figure d’un fou comme il n’en a jamais rencontré - on pourrait dire atteint de cette folie ordinaire que prophétisait Witkiewicz. Or l’écrivain ne fait pas du tout sentir cette folie, ni n’en remonte même la piste. D’une certaine manière, aussi, l’admiration que Romand voue au romancier paraît troubler celui-ci. La complicité qui s’établit entre eux dès lors que le tueur reprend contact avec lui après avoir lu La Classe de neige, a quelque chose d’assez gênant. Bref, c’était un sujet pour Dostoïevski, et le moins qu’on puisse dire est que l’auteur en reste assez loin malgré le défi très louable de son ouvrage.

À la fois intéressé et frustré par L’Adversaire d’Emmanuel Carrère, ce livre dont «tout le monde parle» et qui me semble passer à côté de l’essentiel, faute d’engagement de la part de l’auteur, pas assez romancier à mon goût, je veux dire: pas assez médium. Au bout de la lecture, on a presque l’impression de mieux comprendre l’assassin que ses victimes ou plus exactement on sent l’auteur plus proche de celui-là que de celles-ci. Surtout: cela manque de détails, de chair et de folie. A un moment donné, un vieux routier des prétoires, au procès, recommande à Carrère de bien regarder Romand, qui présente selon lui la figure d’un fou comme il n’en a jamais rencontré - on pourrait dire atteint de cette folie ordinaire que prophétisait Witkiewicz. Or l’écrivain ne fait pas du tout sentir cette folie, ni n’en remonte même la piste. D’une certaine manière, aussi, l’admiration que Romand voue au romancier paraît troubler celui-ci. La complicité qui s’établit entre eux dès lors que le tueur reprend contact avec lui après avoir lu La Classe de neige, a quelque chose d’assez gênant. Bref, c’était un sujet pour Dostoïevski, et le moins qu’on puisse dire est que l’auteur en reste assez loin malgré le défi très louable de son ouvrage.

Café des Abattoirs. A la fenêtre ce camion portant l’inscription: Animaux vivants. Et cette enseigne de la charcuterie d’en face: L’Art de la viande.

Café des Abattoirs ce matin: cette femme qui célèbre le petit roi qu’est Monsieur son fils et le grand con Monsieur son ex, avant de lâcher comme ça qu’elle préfère les voitures aux hommes, tous des salauds. En tout cas elle, elle a son Opel Corsa, qu’elle ne doit à personne.

Assez touché par le film American beauty, mais exagéré d’en faire un chef-d’oeuvre. Divers types représentatifs de la middle-class américaine, et un bon portrait d’un quidam de notre temps. Pourtant c’est surtout la poésie élémentaire de certaines séquences qui m’a ému, liée précisément à la révélation de la beauté. Ainsi de la scène où le fils, apparemment maniaque et allumé, du militaire nazi, fait voir sa «plus belle vidéo» à la jeune fille qu’il drague: la simple danse, au pied d’un mur de brique orange, d’un sachet de plastique animé par le vent.

En fin de matinée à Karnak, très vaste site assez chaotique qui donne une forte idée de l’effacement successif des règnes les uns par les autres. Ce qu’on appelle un champ de ruines. Au passage, sous le soleil de plomb, je relève le spectacle de la jeune Japonaise déchiffrant les hiéroglyphes et les transcrivant dans sa langue au milieu de compatriotes a l’air studieux. Ensuite nous nous retrouvons dans le souk arabe où nous nous gorgeons d’images de la rue populeuses et de senteurs fortes, de criailleries et de musiques de toute sorte. Tandis que nous nous restaurons sur la terrasse de Chez Omar, nous voyons défiler une procession de calèches du haut desquelles des touristes filment la rue de loin. Ce qui s’appelle «faire le souk». Pour notre part, après une longue station Chez Omar agrémentée de chansons de Dalida en allemand, nous nous attardons plusieurs heures chez Ashraf Al-Bôni, qui est à la fois instituteur et marchand de tapis. (Louxor, en février 2000).

Me viennent ce matin ces élans et ces refus étranges. Voudrais prier mais point de mains. M’agenouiller mais point de jambes. Me lever et sortir mais point de porte ni de chemin devant la maison, et d’ailleurs point de maison. J’essaie de chanter mais rien ne vient. Courir une fois encore le long du ruisseau, mais j’ouvre les yeux sans voir, ou plutôt c’est comme si j’étais couvert d’yeux. Que se passe-t-il? Ou a passé ma corde à sauter? Et pourquoi les mots me font-ils si mal ce matin? Encore heureux: je me pose des questions, cependant mon corps ne me brûle plus puisque point de corps.

Repris ma lecture de Balzac. Dans La Fille aux yeux d’or, je trouve une analyse des deux sortes de jeunes gens parisiens en vue (ceux qui ont et donnent le ton, et ceux qui n’ont pas mais veulent avoir) qui reste tout à fait valable aujourd’hui.

Comme disait je ne sais plus qui: on m’attaque, c’est donc que je commence à compter. Dérision, cependant, de tout ça.

Seul à La Désirade. Le jardin réclame mes soins. Lui balance deux seaux de merde d’âne. Me suis plongé dans la nouvelle Anthologie de la poésie française de la Pléiade. Merveille immédiate du poème de Guillaume d’Aquitaine «sur le néant», écrit en dormant, à cheval.

Fraîcheur du matin au parc Valency, jardin public au milieu de la ville, pleine de la rumeur de celle-ci, avec la tache orange du trolleybus qui file là-bas entre les massifs bien ordonnés.

Passé cet après-midi chez Jean Pache, récemment opéré de son cancer de fumeur et de buveur, qui m’accueille assez gentiment dans sa vaste maison décatie sous les arbres, et ne cesse, après m’avoir offert son dernier livre, de tirer sur sa clope et de picoler.

C’est un drôle de vieux grigou à la mise élégante qu’Albert Cossery, que j’ai retrouvé au Louisiane à l’heure dite, et avec lequel j’ai entamé la conversation (pas facile, car il est pour ainsi dire aphone) en attendant de rejoindre l’Emporio Armani où il déjeune quotidiennement. Mélange de malice et de fureur contre un peu tout (contre l’américanisation de Saint Germain-des-Prés, contre la télévision, contre les gens de la rue, contre les garçons de chez Armani quand nous nous y sommes pointés), il ne m’a pas dit grand-chose de plus, me glissant tout de même un petit papier, à un moment donné, sur lequel il avait écrit: Peut-on écouter un ministre sans rire?

C’est un drôle de vieux grigou à la mise élégante qu’Albert Cossery, que j’ai retrouvé au Louisiane à l’heure dite, et avec lequel j’ai entamé la conversation (pas facile, car il est pour ainsi dire aphone) en attendant de rejoindre l’Emporio Armani où il déjeune quotidiennement. Mélange de malice et de fureur contre un peu tout (contre l’américanisation de Saint Germain-des-Prés, contre la télévision, contre les gens de la rue, contre les garçons de chez Armani quand nous nous y sommes pointés), il ne m’a pas dit grand-chose de plus, me glissant tout de même un petit papier, à un moment donné, sur lequel il avait écrit: Peut-on écouter un ministre sans rire?

Place de Clichy. Brasserie Wepler. Commencé de lire les Règles pour le parc humain de Peter Sloterdijk. Très intéressé par cette méditation sur les tenants et les lendemains qui déchantent de l’humanisme.

Devant moi (de l’autre côté de la verrière de la brasserie) se dresse l’étal des Douceurs d’Odette, Pralines (10F le sachet), bonbons fins, nougats et chocolat. Un panneau indicateur désigne la direction du Cimetière de Montmartre où repose mon ami Marcel Aymé. Il pleuvine ou, plus exactement, il pleuvote. (Paris, en mai)

A qui me dit que je lui manque, jamais je ne manquerai.

Plus jamais je ne subirai la condescendance de quiconque.

Replongé ce matin dans Sueur de sang de Léon Bloy. Chaque phrase saturée d’énergie et de furieux amour. Très bonne introduction de Pierre Glaudes, à vrai dire indispensable aujourd’hui. De fait, comment un lecteur baignant dans le climat actuel d’humanitarisme pourrait-il tolérer, sans explication, le souhait de Bloy d’une guerre «exterminatrice» sans laquelle rien n’a de sens, ou comprendre que l’imprécateur soit à la fois du côté des sans-grades et contre la «populace» de la Commune?

Replongé ce matin dans Sueur de sang de Léon Bloy. Chaque phrase saturée d’énergie et de furieux amour. Très bonne introduction de Pierre Glaudes, à vrai dire indispensable aujourd’hui. De fait, comment un lecteur baignant dans le climat actuel d’humanitarisme pourrait-il tolérer, sans explication, le souhait de Bloy d’une guerre «exterminatrice» sans laquelle rien n’a de sens, ou comprendre que l’imprécateur soit à la fois du côté des sans-grades et contre la «populace» de la Commune?

Tout faire, désormais, pour échapper à la confusion des sentiments.

Il faut prendre soin de la vie: de la sienne, de celle des autres, de la vie elle-même sous tous ses aspects.

Revenir au Sujet. Revenir à La Chose. Revenir aux objets d’une réflexion incarnée. Voilà la base du roman à venir.

Ne plus rien attendre de quiconque, pour en être mieux surpris. Ne pas demander ni s’impatienter de recevoir quoi que ce soit, mais donner.

Il y a des hommes sans défense devant la femme. C’est ce que montre, en tout cas, dans Confessions d’un barjo. La femme en question (Faye Hume, femme du petit entrepreneur Charley Hume dont elle considère tous les biens pour siens, surtout sa maison dans l’arrière-pays de San Francisco) est le type de l’amazone américaine nouveau style, qui refuse toute tâche féminine (elle envoie Charley acheter ses Tampax, ce qui aboutit à leur première scène violente du livre) et transforme ses maris en esclaves en se traitant elle-même de salope - à la fois une intellectuelle progressiste et une hystérique. Charley et le jeune Nat (dont Faye convoite la chair dès qu’elle le voit) incarnent respectivement, quant à eux, l’homme d’entreprise proche de la nature (il aime son cheval, ses moutons et sa basse-cour) et l’intellectuel cultivé mais assez immature et très impatient de faire des expériences. Tous les deux tombent dans le piège de la mante religieuse. Quant à Jack, le frère de Faye, il développe une autre forme de folie où cohabitent la lucidité et une jobardise mystique qui fut celle-là même de l’écrivain. Détail significatif rapporté par le préfacier: que Dick a vécu avec le modèle de Faye pendant cinq ans après avoir achevé son livre, lequel est resté quinze ans sans éditeur…

Il y a des hommes sans défense devant la femme. C’est ce que montre, en tout cas, dans Confessions d’un barjo. La femme en question (Faye Hume, femme du petit entrepreneur Charley Hume dont elle considère tous les biens pour siens, surtout sa maison dans l’arrière-pays de San Francisco) est le type de l’amazone américaine nouveau style, qui refuse toute tâche féminine (elle envoie Charley acheter ses Tampax, ce qui aboutit à leur première scène violente du livre) et transforme ses maris en esclaves en se traitant elle-même de salope - à la fois une intellectuelle progressiste et une hystérique. Charley et le jeune Nat (dont Faye convoite la chair dès qu’elle le voit) incarnent respectivement, quant à eux, l’homme d’entreprise proche de la nature (il aime son cheval, ses moutons et sa basse-cour) et l’intellectuel cultivé mais assez immature et très impatient de faire des expériences. Tous les deux tombent dans le piège de la mante religieuse. Quant à Jack, le frère de Faye, il développe une autre forme de folie où cohabitent la lucidité et une jobardise mystique qui fut celle-là même de l’écrivain. Détail significatif rapporté par le préfacier: que Dick a vécu avec le modèle de Faye pendant cinq ans après avoir achevé son livre, lequel est resté quinze ans sans éditeur…

Retrouver la constance du faire, l’obsession du faire tout le temps.

Attention de ne pas retomber dans certain catastrophisme qui était le propre de nos conversations, à L’Age d’Homme, à la fin de mes relations avec Dimitri, de 1992 à 1994. Le monde va mal, comme toujours, et la lucidité nous commande de réagir. Mais ce que je voudrais, pour ma part, c’est éviter le prône et le discours prophétique univoque, au profit d’opinions modulées par des personnages, peut-être très contrastées (très pour ou très contre) mais aussi incarnées. Là est à mes yeux l’intérêt du roman.

Problème de la compétence. Un peu n’importe qui s’exprime désormais sur n’importe quoi. Vrai aussi dans la critique littéraire, où le bookchat devient une nouvelle norme.

Fait ce rêve angoissant cette nuit, qui m’a communiqué le sentiment physique de la peur de mourir. C’était la guerre et je me trouvais enfermé avec un groupe d’homme dans une espèce de grange fermée autour de laquelle l’Ennemi avait pris position. A un moment donné, j’entendis distinctement l’ordre, donné d’une voix détachée, en français, d’abattre tel et tel, sans savoir exactement de qui il était question.

La difficulté d’incorporer la réalité contemporaine dans un roman tient essentiellement, je crois, au type d’immersion que suppose celui-ci. L’échec (échec à mon sens) de beaucoup de romanciers tient à cela qu’ils en restent à une perception journalistique de la réalité. Aucun intérêt à mon sens. Plus intéressé, à vrai dire, par le journalisme honnête que par la romance documentée.

Les squatters de Prélaz (dix pelés et un tondu) ont été délogés aujourd’hui par une véritable armada policière. Tout cela d’un ridicule achevé. Ridicule de l’Autorité, proportionnée au ridicule des prétendus révolutionnaires. (Lausanne, en juillet)

Au début d’Ulysse, Stephen Dedalus parle de l’art irlandais comme d’«un miroir fêlé de bonne à tout faire.» Or ce que je me demande à l’instant, c’est à quoi l’on pourrait comparer l’art et la littérature romands d’aujourd’hui? A la morne rêverie d’un enseignant mal dans sa peau? Au reflet embué d’un(e) journaliste impatient de se bricoler un "plus" social ou existentiel ?

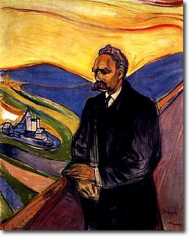

J’ai lu Nietzsche pour la première fois vers dix-huit ans, puis je l’ai repris (Zarathoustra et Le Gai savoir) lors d’un voyage en Grèce, en 1970 je crois, en même temps qu’Au-dessous du volcan. Ne m’en restait rien à vrai dire. Et ce que j’y trouve à présent: tout nouveau pour moi, et gai comme le vrai savoir sensible, sensuel et spirituel.

Le roman pratiqué comme un exercice constant de décentrage et de connaissance. La multiplication des points de vue comme enrichissement de la perception. Où les personnages seraient à la fois porteurs d’interrogations et de réponses contradictoires. Comme disait Henry James: dans un roman, tous les personnages devraient avoir raison.

Me détache de toute ambition autre que la plus haute, au sens du roman à faire.

La pensée du roman ne cesse de m’habiter, nourrie de tout ce que je vis au jour le jour et même si je n’ai pratiquement rien écrit depuis plus d’une semaine. Tout me devient «bon pour le roman» et ma vie s’est à la fois recentrée et comme égayée. C’est cela même: je suis de nouveau gai. Voici la bonne nouvelle qui me fait reprendre à la fois distance et contenance. Toutes mes lectures et autres rencontres de ces prochains temps (hier encore, une très longue conversation avec le moine bouddhiste Matthieu Ricard, bientôt mes rendez-vous à Paris avec Michael Ondaatje et Ahmadou Kourouma), plus la fréquentation quotidienne de l’Amigo, plus ma vie avec mes beautés, tout cela devrait alimenter la même bonne source et la faire bouillonner. (A La Désirade, en septembre)

Je suis impressionné, et même ému par la lecture de L’infini dans la paume de la main, le dialogue du moine bouddhiste Matthieu Ricard et de l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan. Alors que les entretiens du catholique Jean Guitton et des frères Bogdanov m’avaient laissé perplexe, fleurant l’alliance contre nature, cet échange convainc au contraire de la proximité indéniable des intuitions du bouddhisme et des observations de la physique en ses derniers tâtons. Cette double approche de la réalité, de surcroît, m’aide à me libérer, personnellement, d’un long malentendu philosophico-religieux que je tâcherai d’élucider dans mon roman.

Je suis impressionné, et même ému par la lecture de L’infini dans la paume de la main, le dialogue du moine bouddhiste Matthieu Ricard et de l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan. Alors que les entretiens du catholique Jean Guitton et des frères Bogdanov m’avaient laissé perplexe, fleurant l’alliance contre nature, cet échange convainc au contraire de la proximité indéniable des intuitions du bouddhisme et des observations de la physique en ses derniers tâtons. Cette double approche de la réalité, de surcroît, m’aide à me libérer, personnellement, d’un long malentendu philosophico-religieux que je tâcherai d’élucider dans mon roman.

Je vois de plus en plus, dans ce qu’on appelle la culture, un encombrement d’objets de consommation et la répétition à satiété de tout ce qui a déjà été fait et dit.

Le bouddhisme, selon Matthieu Ricard, tend d’une part à la recherche de la sérénité, par rapport à tout ce qui nous trouble et nous enténèbre, ainsi qu’à la pratique de la compassion, qui nous rappelle que le christianisme n’a rien inventé à cet égard. Je découvre en outre, ce matin, la nouvelle théorie des cordes, expliquée par Trinh Xuan Than et qui me parle aussitôt. Même si cela relève de la métaphysique, voire de la science fiction (rien ne peut en être vérifié expérimentalement, pour le moment, tant les dimensions des objets sont infinitésimaux, comparables à la taille d’un arbre par rapport à la taille de l’Univers), et pourtant quelque chose me séduit là, qui évoque une sorte de pure «musique» originelle.

Je ne sais plus qui disait (je crois que c’est Enesco) que Jean-Sébastien Bach était l’âme de son âme.

La poésie saute une idée sur deux.

Une fois de plus ma distinction de vieux bon sens terrien: ceux qui parlent et ceux qui font. Ma réponse à la rhétorique: cause toujours mon lapin, etc.

Captivé par la lecture de la biographie intellectuelle de Nietzsche par Rüdiger Safranski. Sa façon de raconter l’élaboration de l’œuvre en suivant l’évolution de la vie est la meilleure que je connaisse dans le genre, si délicat s’agissant d’un philosophe. Par ailleurs m’apparaît de mieux en mieux le génie tragique, profondément vécu, jusqu’au fond du corps et au tréfonds de l’esprit, au fond des corps (jusqu’au fond du corps du caillou ou de l’amibe, du léopard ou de la vierge) de ce grand contempteur de l’illusion et du mensonge - ce grand démaquilleur.

Captivé par la lecture de la biographie intellectuelle de Nietzsche par Rüdiger Safranski. Sa façon de raconter l’élaboration de l’œuvre en suivant l’évolution de la vie est la meilleure que je connaisse dans le genre, si délicat s’agissant d’un philosophe. Par ailleurs m’apparaît de mieux en mieux le génie tragique, profondément vécu, jusqu’au fond du corps et au tréfonds de l’esprit, au fond des corps (jusqu’au fond du corps du caillou ou de l’amibe, du léopard ou de la vierge) de ce grand contempteur de l’illusion et du mensonge - ce grand démaquilleur.

Ce que Nietzsche dit du respect de soi: la base d’une vraie mesure de la qualité. Attention, à cet égard, de ne plus jamais manifester aucun mépris à quiconque. Respecter les autres par respect de soi.

Perplexe en revanche à l’égard de sa défiance envers la compassion ou la charité. Pas convaincu par sa vision d’une compassion masquant un désir de vengeance. Sûrement vrai dans certains cas, mais pas absolu du tout. Pas sûr qu’il ait assez vécu et rencontré assez de grands hommes (Wagner pas du tout un grand homme à mes yeux; mesquinerie de Wagner à son endroit, qui refusait de lire Humain, trop humain par crainte de constater un égarement du pauvre ami philosophe; mesquinerie proportionnée à sa boursouflure, si sensible dans sa musique grandiloquente…) pour en parler avec les nuances requises.

Celui (celle, souvent) qui refuse toute controverse. Qui conclut, impatient de voir une conversation s’enflammer, à la masturbation intellectuelle. Tout effort d’intelligence ramené à de l’onanisme.

Entendu Claude Frochaux hier soir à la radio. Le type du bavard touche-à-tout. Son livre, le monumental Homme seul, m’a certes beaucoup intéressé, mais relève tout de même de l’autodidactisme branlant. En tout cas, pas d’accord avec sa conclusion, selon laquelle la culture occidentale s’achèverait dans les années 60. S’il y a là-dedans du vrai, et qu’on a besoin de Cassandre pour réagir, j’ai l’impression que le manque de curiosité et de vitalité de l’auteur compte aussi pour beaucoup là-dedans. Et puis en l’entendant parler, me revient le sentiment qu’il m’a toujours donné, de l’insatiable parleur.

Entendu Claude Frochaux hier soir à la radio. Le type du bavard touche-à-tout. Son livre, le monumental Homme seul, m’a certes beaucoup intéressé, mais relève tout de même de l’autodidactisme branlant. En tout cas, pas d’accord avec sa conclusion, selon laquelle la culture occidentale s’achèverait dans les années 60. S’il y a là-dedans du vrai, et qu’on a besoin de Cassandre pour réagir, j’ai l’impression que le manque de curiosité et de vitalité de l’auteur compte aussi pour beaucoup là-dedans. Et puis en l’entendant parler, me revient le sentiment qu’il m’a toujours donné, de l’insatiable parleur.

Heidegger ne m’a jamais parlé, tandis que Nietzsche me saisit immédiatement et me touche, me secoue, parfois me contrarie, jamais ne me laisse indifférent ou ennuyé.

Ces gens qui magnifient l’amitié pour mieux en camoufler toutes les compromissions et la médiocrité.

Lydie Salvayre me parlait, à juste titre, de ceux-là qui pillent, dans le domaine de la création romanesque, qui pillent la vie sans se laisser traverser par elle. Pareil partout. Ceux-là qui ne pensent qu’à prendre. Pour qui tout doit rapporter. Plus du tout la notion de service ou de plaisir gratuit. Plus que le souci de l’effet (par l’image diffusée de soi) et du profit. Mentalité de rapaces et de spéculateurs.

Lydie Salvayre me parlait, à juste titre, de ceux-là qui pillent, dans le domaine de la création romanesque, qui pillent la vie sans se laisser traverser par elle. Pareil partout. Ceux-là qui ne pensent qu’à prendre. Pour qui tout doit rapporter. Plus du tout la notion de service ou de plaisir gratuit. Plus que le souci de l’effet (par l’image diffusée de soi) et du profit. Mentalité de rapaces et de spéculateurs.

Terrible scène à la radio. Un reporter, à Gaza, vient de parler à un gosse de 12 ans, lanceur de pierres, qui lui a affirmé qu’il préférait mourir pour la Palestine et être heureux au ciel qu’être malheureux sur terre. Trois minutes après, sous les yeux du même reporter, le gosse est abattu par les Israéliens d’une balle explosive dont on entend le fracas. Et l’animatrice d’enchaîner d’un ton résolument positif: et voici les dernières nouvelles de la route, rien à signaler, etc.

Nietzsche parle de la santé en précurseur de l’hygiénisme et de l’esprit olympique. C’est d’autant plus drôle qu’il incarnait en somme l’intellectuel toujours mal fichu.

Repris la lecture, cette nuit, des Hommes de bonne volonté de Jules Romains. Très intéressé par de nouveaux détails, et toujours impressionné par la solidité et la vitalité, la beauté de cette langue si dénuée apparemment de génie.

Ma vraie base: l’honnêteté et l’amour. Tout le reste: du flan. Ma vraie base: la sincérité et la conséquence, et tout le reste du pipeau.

Le personnage dont les fausses dents se font la malle (mauvaise colle). Me rappelle Miss Lonelyhearts (le personnage qui a tant de prothèses qu’il ne sera bientôt plus qu’un automate) et mon Grossvater (les dents reposant dans leur verre, à la salle de bain), mon père et mon dentiste antisémite que je ne pouvais contredire, cloué que j’étais à ma chaise et la bouche pleine de ses putains d’instruments.

Très belle préface de Marc Fumaroli à L’Art de la pointe de Baltasar Gracian. Evoque notamment ces oeuvres qui nous ont l’air de disparates (tels Les Essais de Montaigne, La Patience du brûlé de Guido Ceronetti, ou les Notizen de Ludwig Hohl) et qui sont en réalité des synthèses-éclair

Plus je vois le caractère dérisoire de mes petits travaux par rapport au ballet des galaxies, et plus je me sens libre, responsable et soucieux de les accomplir au mieux.

Je me dis in petto que je me trouve bien partout.

Pense sans cesse à de nouveaux personnages et aux liaisons entre eux.

Mes personnages comme autant de problèmes humains.

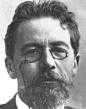

Lire et relire Tchékhov.

Me méfie instinctivement des habiles, autant que de l’habileté en moi.

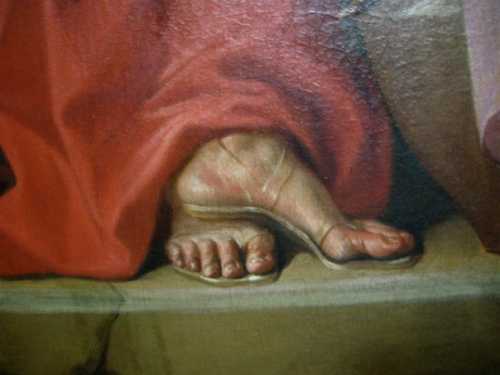

Il y a à peu près trente ans que je suis venu à Amsterdam, dont je ne me souvenais d’à peu près rien sauf de l’ambiance enfumée (fumée de joints) du Paradiso et de l’aspect pittoresque des rues et des canaux. Je souris un peu en resongeant au garçon noué que j’étais alors, bourré de complexes et de préjugés, ne voyant guère les choses et souffrant de ne pas mieux vivre. En tout cas, quel chemin parcouru depuis lors… Et quel bonheur aussi de me retrouver ici avec mes beautés, quelle enrichissante présence aussitôt que celle du jeune Laurens, ami de Katia dont les diplômes en philosophie ne font pas un cuistre pour autant. Il m’effraie un peu, lors de notre première balade, par un début de monologue sur «sa» philosophie (il travaille sur les ruines de la métaphysique), puis je le sens plus proche en parcourant les salles du musée d’art moderne où je sens qu’il sent que je sens. Nous ressentons la même émotion devant un bœuf écorché de Soutine (il me parle de Rembrandt et je lui retrace la filière Goya-Soutine-Bacon) et le même rejet des œuvres tautologiques de la pauvre expo contemporaine de l’étage supérieur, avant la purification du regard que nous vaut le cher Van Gogh. Ensuite découvrons de vieux bistrots à la belle patine, où nous mangeons en continuant de parler dans le brouhaha des dîneurs (il me fait un tableau sans complaisance de la littérature néerlandaise), tandis que, de l’autre côté de la table, Julie et ma bonne amie forment une paire émouvante aux têtes reposant l’une contre l’autre, la mère et la fille au café brun à la flamande.

Il y a à peu près trente ans que je suis venu à Amsterdam, dont je ne me souvenais d’à peu près rien sauf de l’ambiance enfumée (fumée de joints) du Paradiso et de l’aspect pittoresque des rues et des canaux. Je souris un peu en resongeant au garçon noué que j’étais alors, bourré de complexes et de préjugés, ne voyant guère les choses et souffrant de ne pas mieux vivre. En tout cas, quel chemin parcouru depuis lors… Et quel bonheur aussi de me retrouver ici avec mes beautés, quelle enrichissante présence aussitôt que celle du jeune Laurens, ami de Katia dont les diplômes en philosophie ne font pas un cuistre pour autant. Il m’effraie un peu, lors de notre première balade, par un début de monologue sur «sa» philosophie (il travaille sur les ruines de la métaphysique), puis je le sens plus proche en parcourant les salles du musée d’art moderne où je sens qu’il sent que je sens. Nous ressentons la même émotion devant un bœuf écorché de Soutine (il me parle de Rembrandt et je lui retrace la filière Goya-Soutine-Bacon) et le même rejet des œuvres tautologiques de la pauvre expo contemporaine de l’étage supérieur, avant la purification du regard que nous vaut le cher Van Gogh. Ensuite découvrons de vieux bistrots à la belle patine, où nous mangeons en continuant de parler dans le brouhaha des dîneurs (il me fait un tableau sans complaisance de la littérature néerlandaise), tandis que, de l’autre côté de la table, Julie et ma bonne amie forment une paire émouvante aux têtes reposant l’une contre l’autre, la mère et la fille au café brun à la flamande.

Il pleut mouillé sur Amsterdam. Toute l’histoire de l’humanité résumée dans les autoportraits et les scènes gravées de Rembrandt. Très touché aussi par la musique tout intérieur de la Jeune fille à la lettre de Vermeer. L’incroyable matière de celui-ci, qu’on dirait la sublimation incarnée. Egalement remarqué le peu de motifs et l’infinité des reprises chez Rembrandt.

Ne plus entretenir aucune agressivité non contrôlée, à l’égard de qui que ce soit. En revanche ne rien passer, ne rien jamais passer aux fâcheux.

La télévision hollandaise aussi stupide que les autres. (Amsterdam, en octobre)

Le Christ purifie et délivre, tandis que le diable disperse et défait.

Voiler les miroirs.

Il ne s’agit pas d’être sage ou pas sage: il s’agit de ne pas être dépendant.

Très intéressé par Le dernier des Iroquois de Joseph O’Connor, qui a quelque chose d’un Werther punk. Toujours ce sens du détail et de l’humour des Irlandais, avec un mélange de détresse et d’humour gouailleur, de désespoir et d’énergie qui traverse les générations. Le petit héros (musicien accro des Sex Pistols débarquant à Londres avec l’intention de briller au ciel de la gloire) a vingt-cinq ans mais ses désarrois, ses phobies et ses élans sont tout pareils à ceux de n’importe quel individu à la dégaine moins branchée. La jeune fille sur laquelle il a vomi pendant la traversée, et qui l’engueule et le caresse en moins de deux («Elle le branla avant même de savoir son nom») est également un personnage de petite provinciale qui vibre de sensibilité sous son air un peu godiche.

Très intéressé par Le dernier des Iroquois de Joseph O’Connor, qui a quelque chose d’un Werther punk. Toujours ce sens du détail et de l’humour des Irlandais, avec un mélange de détresse et d’humour gouailleur, de désespoir et d’énergie qui traverse les générations. Le petit héros (musicien accro des Sex Pistols débarquant à Londres avec l’intention de briller au ciel de la gloire) a vingt-cinq ans mais ses désarrois, ses phobies et ses élans sont tout pareils à ceux de n’importe quel individu à la dégaine moins branchée. La jeune fille sur laquelle il a vomi pendant la traversée, et qui l’engueule et le caresse en moins de deux («Elle le branla avant même de savoir son nom») est également un personnage de petite provinciale qui vibre de sensibilité sous son air un peu godiche.

13h.30. Bulletin de France-Info: on attend toujours la désignation du 43e Président des Etats-Unis +++ Mort de deux légendes: Zatopeck, «la locomotive tchèque» et Théodore Monod, «le marcheur du désert», +++ Décrue dans le Pas-de-Calais +++ Double meurtre sur un parking de l’aéroport de Marseille +++ Une bombe a explosé cette nuit à Pristina +++ En Espagne, nouvel attentat à Barcelone, attribué à l’ETA +++ Quatre Palestiniens tués dans la bande de Gaza +++ Nouveaux massacres en Algérie +++ Valeurs françaises en forte baisse à la Bourse de Paris. (A La Désirade, en novembre)

Ce que j’abhorre: les gens de lettres.

La notion de bon génie de la Cité, pour l’écrivain ou l’artiste, me plaît assez, surtout depuis que des gens comme Berdiaev ou Chesterton m’ont aidé à me délivrer du ressentiment que nourrit la révolte des fils de bourgeois. Entre incendiaires et sauveteurs, je me préfère sauveteur.

Ramuz fait partie, à n’en pas douter, de l’école non institutionnelle du vrai.

Repris, avec un bonheur immédiat, la lecture d’Alexis Zorba. Je ne me rappelais pas la profonde sagesse qui filtre de chaque ligne et donne leur résonance profonde à des tableaux si vivants, si savoureux et si sensuels - si sains de corps et d’esprit.

L’aube pure, bleue et rose, que n’altère aucun nuage, se lève, du dernier jour de l’année, du siècle et du millénaire. Je me sens très serein, très au milieu de moi-même et de nouveau tout proche de ma bonne amie, au bord d’un nouveau cycle que j’espère fécond. (A La Désirade, ce 31 décembre)

L’aube pure, bleue et rose, que n’altère aucun nuage, se lève, du dernier jour de l’année, du siècle et du millénaire. Je me sens très serein, très au milieu de moi-même et de nouveau tout proche de ma bonne amie, au bord d’un nouveau cycle que j’espère fécond. (A La Désirade, ce 31 décembre)

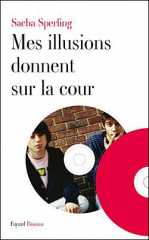

En lisant Mes illusions donnent sur la cour. Dans la filiation de Bret Easton Ellis...

En lisant Mes illusions donnent sur la cour. Dans la filiation de Bret Easton Ellis... Sacha Sperling, Mes illusions donnent sur la cour. Fayard, 265p.

Sacha Sperling, Mes illusions donnent sur la cour. Fayard, 265p.

À la fois intéressé et frustré par

À la fois intéressé et frustré par  C’est un drôle de vieux grigou à la mise élégante qu’Albert Cossery, que j’ai retrouvé au Louisiane à l’heure dite, et avec lequel j’ai entamé la conversation (pas facile, car il est pour ainsi dire aphone) en attendant de rejoindre l’Emporio Armani où il déjeune quotidiennement. Mélange de malice et de fureur contre un peu tout (contre l’américanisation de Saint Germain-des-Prés, contre la télévision, contre les gens de la rue, contre les garçons de chez Armani quand nous nous y sommes pointés), il ne m’a pas dit grand-chose de plus, me glissant tout de même un petit papier, à un moment donné, sur lequel il avait écrit:

C’est un drôle de vieux grigou à la mise élégante qu’Albert Cossery, que j’ai retrouvé au Louisiane à l’heure dite, et avec lequel j’ai entamé la conversation (pas facile, car il est pour ainsi dire aphone) en attendant de rejoindre l’Emporio Armani où il déjeune quotidiennement. Mélange de malice et de fureur contre un peu tout (contre l’américanisation de Saint Germain-des-Prés, contre la télévision, contre les gens de la rue, contre les garçons de chez Armani quand nous nous y sommes pointés), il ne m’a pas dit grand-chose de plus, me glissant tout de même un petit papier, à un moment donné, sur lequel il avait écrit:  Replongé ce matin dans

Replongé ce matin dans  Il y a des hommes sans défense devant la femme. C’est ce que montre, en tout cas, dans

Il y a des hommes sans défense devant la femme. C’est ce que montre, en tout cas, dans  Je suis impressionné, et même ému par la lecture de

Je suis impressionné, et même ému par la lecture de  Captivé par la lecture de la biographie intellectuelle de Nietzsche par Rüdiger Safranski. Sa façon de raconter l’élaboration de l’œuvre en suivant l’évolution de la vie est la meilleure que je connaisse dans le genre, si délicat s’agissant d’un philosophe. Par ailleurs m’apparaît de mieux en mieux le génie tragique, profondément vécu, jusqu’au fond du corps et au tréfonds de l’esprit, au fond des corps (jusqu’au fond du corps du caillou ou de l’amibe, du léopard ou de la vierge) de ce grand contempteur de l’illusion et du mensonge - ce grand démaquilleur.

Captivé par la lecture de la biographie intellectuelle de Nietzsche par Rüdiger Safranski. Sa façon de raconter l’élaboration de l’œuvre en suivant l’évolution de la vie est la meilleure que je connaisse dans le genre, si délicat s’agissant d’un philosophe. Par ailleurs m’apparaît de mieux en mieux le génie tragique, profondément vécu, jusqu’au fond du corps et au tréfonds de l’esprit, au fond des corps (jusqu’au fond du corps du caillou ou de l’amibe, du léopard ou de la vierge) de ce grand contempteur de l’illusion et du mensonge - ce grand démaquilleur. Entendu Claude Frochaux hier soir à la radio. Le type du bavard touche-à-tout. Son livre, le monumental

Entendu Claude Frochaux hier soir à la radio. Le type du bavard touche-à-tout. Son livre, le monumental  Lydie Salvayre me parlait, à juste titre, de ceux-là qui pillent, dans le domaine de la création romanesque, qui pillent la vie sans se laisser traverser par elle. Pareil partout. Ceux-là qui ne pensent qu’à prendre. Pour qui tout doit rapporter. Plus du tout la notion de service ou de plaisir gratuit. Plus que le souci de l’effet (par l’image diffusée de soi) et du profit. Mentalité de rapaces et de spéculateurs.

Lydie Salvayre me parlait, à juste titre, de ceux-là qui pillent, dans le domaine de la création romanesque, qui pillent la vie sans se laisser traverser par elle. Pareil partout. Ceux-là qui ne pensent qu’à prendre. Pour qui tout doit rapporter. Plus du tout la notion de service ou de plaisir gratuit. Plus que le souci de l’effet (par l’image diffusée de soi) et du profit. Mentalité de rapaces et de spéculateurs. Il y a à peu près trente ans que je suis venu à Amsterdam, dont je ne me souvenais d’à peu près rien sauf de l’ambiance enfumée (fumée de joints) du Paradiso et de l’aspect pittoresque des rues et des canaux. Je souris un peu en resongeant au garçon noué que j’étais alors, bourré de complexes et de préjugés, ne voyant guère les choses et souffrant de ne pas mieux vivre. En tout cas, quel chemin parcouru depuis lors… Et quel bonheur aussi de me retrouver ici avec mes beautés, quelle enrichissante présence aussitôt que celle du jeune Laurens, ami de Katia dont les diplômes en philosophie ne font pas un cuistre pour autant. Il m’effraie un peu, lors de notre première balade, par un début de monologue sur «sa» philosophie (il travaille sur les ruines de la métaphysique), puis je le sens plus proche en parcourant les salles du musée d’art moderne où je sens qu’il sent que je sens. Nous ressentons la même émotion devant un bœuf écorché de Soutine (il me parle de Rembrandt et je lui retrace la filière Goya-Soutine-Bacon) et le même rejet des œuvres tautologiques de la pauvre expo contemporaine de l’étage supérieur, avant la purification du regard que nous vaut le cher Van Gogh. Ensuite découvrons de vieux bistrots à la belle patine, où nous mangeons en continuant de parler dans le brouhaha des dîneurs (il me fait un tableau sans complaisance de la littérature néerlandaise), tandis que, de l’autre côté de la table, Julie et ma bonne amie forment une paire émouvante aux têtes reposant l’une contre l’autre, la mère et la fille au café brun à la flamande.

Il y a à peu près trente ans que je suis venu à Amsterdam, dont je ne me souvenais d’à peu près rien sauf de l’ambiance enfumée (fumée de joints) du Paradiso et de l’aspect pittoresque des rues et des canaux. Je souris un peu en resongeant au garçon noué que j’étais alors, bourré de complexes et de préjugés, ne voyant guère les choses et souffrant de ne pas mieux vivre. En tout cas, quel chemin parcouru depuis lors… Et quel bonheur aussi de me retrouver ici avec mes beautés, quelle enrichissante présence aussitôt que celle du jeune Laurens, ami de Katia dont les diplômes en philosophie ne font pas un cuistre pour autant. Il m’effraie un peu, lors de notre première balade, par un début de monologue sur «sa» philosophie (il travaille sur les ruines de la métaphysique), puis je le sens plus proche en parcourant les salles du musée d’art moderne où je sens qu’il sent que je sens. Nous ressentons la même émotion devant un bœuf écorché de Soutine (il me parle de Rembrandt et je lui retrace la filière Goya-Soutine-Bacon) et le même rejet des œuvres tautologiques de la pauvre expo contemporaine de l’étage supérieur, avant la purification du regard que nous vaut le cher Van Gogh. Ensuite découvrons de vieux bistrots à la belle patine, où nous mangeons en continuant de parler dans le brouhaha des dîneurs (il me fait un tableau sans complaisance de la littérature néerlandaise), tandis que, de l’autre côté de la table, Julie et ma bonne amie forment une paire émouvante aux têtes reposant l’une contre l’autre, la mère et la fille au café brun à la flamande. Très intéressé par

Très intéressé par  L’aube pure, bleue et rose, que n’altère aucun nuage, se lève, du dernier jour de l’année, du siècle et du millénaire. Je me sens très serein, très au milieu de moi-même et de nouveau tout proche de ma bonne amie, au bord d’un nouveau cycle que j’espère fécond.

L’aube pure, bleue et rose, que n’altère aucun nuage, se lève, du dernier jour de l’année, du siècle et du millénaire. Je me sens très serein, très au milieu de moi-même et de nouveau tout proche de ma bonne amie, au bord d’un nouveau cycle que j’espère fécond.

Il ne faut pas piler son mil avec une banane trop mûre. (Proverbe bantou)

Il ne faut pas piler son mil avec une banane trop mûre. (Proverbe bantou) Ce que Tchékhov disait à son Olga à la veille de la représentation des Trois sœurs: ceux qui ont vraiment souffert ont pris le parti de siffloter au lieu d’étaler leur désespérance et d’embêter tout le monde. Mais non, ne gémissons pas: sifflotons.

Ce que Tchékhov disait à son Olga à la veille de la représentation des Trois sœurs: ceux qui ont vraiment souffert ont pris le parti de siffloter au lieu d’étaler leur désespérance et d’embêter tout le monde. Mais non, ne gémissons pas: sifflotons. Ken Park

Ken Park

Marina di Carrare, Hôtel Margherita, ce mercredi 18 novembre. –

Marina di Carrare, Hôtel Margherita, ce mercredi 18 novembre. –

Image: la Villa Camerata, à Fiesole, et mon cabanon à écrire.

Image: la Villa Camerata, à Fiesole, et mon cabanon à écrire.

En dates

En dates

Celui qui ne veut plus « réacter », selon son expression, qu’à ce qui est Top / Celle qui se branche Full Wellness / Ceux qui se font mobber par la taupe des RH / Celui qui cafte par Devoir Citoyen / Celle qui impose son intimité bisexuelle à tout le compartiment du Pendolino/ Ceux qui ont un caisson de silence privatif dans lequel ils se claquemurent de plus en plus souvent / Celui qui s’est fait une réputation de probité en crachant sur tous les livres qu’il n’a pas lus / Celle qui suce celui qui lèche ceux qui rampent / Ceux qui parlent pour dire qu’ils n’en ont rien à secouer de Benoît XVI / Celui qui se congèle de ressentiment sans oser dire à la sous-secrétaire que son mépris le blesse / Celle qui répond de façon exquise à ceux qui la traitent de pétasse grave de leur seul regard de fans de Fogiel / Ceux qui parlent tous en même temps dans le coin fumée de l’Entreprise sans s’aviser du silence prolongé de Marjorie que vient de terrasser une rupture d’anévrisme / Celui qui préfère être au chômage que privé de primes d’excellence / Celle qui lance de faux bruits qu’elle dément pour se faire estimer de ceux qu’elle sciait / Ceux qui se passent de vieux chants de lutte sur leur i-pod en attendant la fin de la pause où il n’est question que des licenciements prochains / Celui va marcher en forêt pour retrouver le sens et la musique du mot clairière / Celle qu’inquiète le fait qu’un Appel hyper-important puisse lui arriver sur son portable dans le casier du vestiaire femmes de la piscine du Creux Bleu où elle fait ses 60 bassins quotidiens / Ceux qui ont compris qu’ils ont avantage à la fermer quand parle celui qui dit Je Parle en les fusillant de son regard de Chef de Projet, etc.

Celui qui ne veut plus « réacter », selon son expression, qu’à ce qui est Top / Celle qui se branche Full Wellness / Ceux qui se font mobber par la taupe des RH / Celui qui cafte par Devoir Citoyen / Celle qui impose son intimité bisexuelle à tout le compartiment du Pendolino/ Ceux qui ont un caisson de silence privatif dans lequel ils se claquemurent de plus en plus souvent / Celui qui s’est fait une réputation de probité en crachant sur tous les livres qu’il n’a pas lus / Celle qui suce celui qui lèche ceux qui rampent / Ceux qui parlent pour dire qu’ils n’en ont rien à secouer de Benoît XVI / Celui qui se congèle de ressentiment sans oser dire à la sous-secrétaire que son mépris le blesse / Celle qui répond de façon exquise à ceux qui la traitent de pétasse grave de leur seul regard de fans de Fogiel / Ceux qui parlent tous en même temps dans le coin fumée de l’Entreprise sans s’aviser du silence prolongé de Marjorie que vient de terrasser une rupture d’anévrisme / Celui qui préfère être au chômage que privé de primes d’excellence / Celle qui lance de faux bruits qu’elle dément pour se faire estimer de ceux qu’elle sciait / Ceux qui se passent de vieux chants de lutte sur leur i-pod en attendant la fin de la pause où il n’est question que des licenciements prochains / Celui va marcher en forêt pour retrouver le sens et la musique du mot clairière / Celle qu’inquiète le fait qu’un Appel hyper-important puisse lui arriver sur son portable dans le casier du vestiaire femmes de la piscine du Creux Bleu où elle fait ses 60 bassins quotidiens / Ceux qui ont compris qu’ils ont avantage à la fermer quand parle celui qui dit Je Parle en les fusillant de son regard de Chef de Projet, etc.

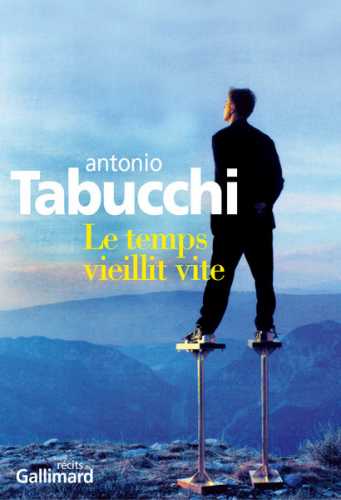

…La présente image fixe exactement ce moment-clef de la métaphysique ambulatoire que Blaise Pascal (penseur notoirement en butte à la migraine aiguë à force de prises de tête) situe entre ce qu’il appelle les Deux Illusions, j’veux dire : les deux silhouettes qu’il y a là se croient immortelles, mais ce sont deux ombres, et fugaces, à peine se disent-elles: chouette on est là, qu’elles n’y sont plus, même avec un nouveau compact Panasonic Lumix GFI à retardateur numérique intégré t'y coupes pas : tout passe…

…La présente image fixe exactement ce moment-clef de la métaphysique ambulatoire que Blaise Pascal (penseur notoirement en butte à la migraine aiguë à force de prises de tête) situe entre ce qu’il appelle les Deux Illusions, j’veux dire : les deux silhouettes qu’il y a là se croient immortelles, mais ce sont deux ombres, et fugaces, à peine se disent-elles: chouette on est là, qu’elles n’y sont plus, même avec un nouveau compact Panasonic Lumix GFI à retardateur numérique intégré t'y coupes pas : tout passe…

Le gros et le maigre de Roman Polanski, 1961, 15'

Le gros et le maigre de Roman Polanski, 1961, 15'