Alain Gerber a ressuscité Billie Holiday entre dèche, gloire et passions, sur les ailes de la musique. Il vient de publier un nouveau pavé, chez Albin Michel, simplement initulé Blues.

La figure fascinante de Billie Holiday (1915-1959), mélange de fragilité et de violence, de grâce et de trouble, dont la sensibilité catastrophique aura marqué sa voix sans pareille et précipité ses multiples casses, est inséparable d’une destinée dont elle-même a tissé (ou fait tisser) la légende dans Lady sings the blues. On connaît les grands traits de la vie, fracassée par la drogue, de la plus grande chanteuse de blues du XXe siècle, que seule la musique aura sauvée de ses démons, jusque dans ses apparitions les plus pathétiques. Déjà largement documentée, notamment par Donald Clarke dans Wishing on the Moon. The Life and Times of Billie Holiday (Viking Press, 1994) et par Christian Gauffre dans un CD-livre référentiel (Billie Holiday, Vade Retro/Jazz Magazine, 1995), la vie passionnée et la passionnante carrière de Lady Day (comme l’appela Lester Young qui l’aima et la fuit à l’apparition de la première seringue) a en outre inspiré maints auteurs, dont un Marc-Edouard Nabe, et tout récemment encore paraissait une nouvelle « évocation » biographique de Véronique Chalmet, à la fois claire et sommaire, confortant la légende plus que ne l’éclairant de nouveaux aperçus.

Si paradoxal que cela puisse paraître, c’est cependant par le biais de la fiction en pleine pâte, il est vrai fondée sur une immense connaissance du jazz et de son histoire, que le plus « américain » des romanciers français, Alain Gerber réinvestit le monde de Billie Holiday et de ses proches, qu’il fait parler en alternance. Billie elle-même, tantôt canaille et bouleversante, évoquant un personnage « noir » de Chester Himes ou Ring Lardner, mélange de femme-enfant blessée et de furie, d’artiste et de sorcière, est « vécue » de l’intérieur par le romancier, comme l’est aussi Sadie la mère douloureuse, à laquelle sa fille se reproche d’avoir « planté cette putain de seringue dans le cœur ». Au même premier rang des présences les plus vibrantes, tant du point de vue existentiel et affectif que pour sa relation au jazz, Lester Young nous en apprend aussi beaucoup sur la quête éperdue de Billie et sur ses regrets d’avoir négligé sa Lady, tout à sa « musique über alles », cette « fille qui se roule les yeux doux toute seule, qui trinque toute seule, qui danse doute seule, qui s’épouse toute seule et fait la noce toute seule dans son coin, Makin’Whopee… ».

Mais cette « histoire d’amours » mêlant le sordide et le sublime, la prescience enfantine de la mort (qu’Alain Gerber nous dit avoir vécu lui-même avec une intensité foudroyante, et que Billie découvre avec sa mémé Mattie qui la terrifie en essayant de l’entraîner dans la tombe…) et la découverte précoce de l’abjection humaine, d’un bordel l’autre, se déploie et se nuance aussi par les comparses d’un récit à multiples voix, dont celle de la journaliste-romancière noire Melissa, par contrepoint, éclaire de sa lucidité le « rêve américain », qu’elle juge « grossier et primitif », autant que le mentir-vrai de Billie dans ses confessions à William Dufty, véritable auteur de Lady sings the Blues…

« Je ne suis pas poète, nous dit Alain Gerber, mais ce qui m’a quand même intéressé dans le roman, c’est de faire dire aux mots ce que les mots ne sont pas capables de dire. C’est d’ailleurs la définition qu’on donne de la musique...»

Or le romancier torrentiel du Faubourg des coups-de-trique et du Plaisir des sens, entré en littérature sous le patronage de Faulkner, Hemingway et Thomas Wolfe avec La couleur orange (premier titre, datant de 1975, d’une œuvre qui en compte vingt-cinq et vingt autres recueils de nouvelles ou d’essais sur le jazz), donne sa pleine mesure dans la saga de Lady Day. Après les figures de Louie (Armstrong), Chet (Baker) et Charlie (Parker), celle de Billie Holiday revit magnifiquement en dépit de la distance séparant le modèle déjanté de son peintre : «Je vois ces gens vivre et se défoncer, je ne vis absolument pas leur vie de dingues, mais j’essaie néanmoins de les rejoindre en écrivant. De la même façon, je fais de la batterie depuis plus de quarante ans, et je ne suis toujours pas fichu de jouer. Jouer de la musique est un truc tellement mystérieux, au sens le plus fort, presque au sens religieux »…

Or il y a bel et bien du feu sacré dans la passion vouée par Alain Gerber aux gens autant qu’à la musique. Passion communicative…

Alain Gerber. Lady Day. Fayard, 609p.

Alain Gerber. Lady Day. Fayard, 609p.

Véronique Chalmet. Billie Holiday. Payot, 198p.

Carnets de JLK - Page 160

-

La saga de Lady Blues

-

Ceux qui parlent en dormant

Celui qui est sous l’eau / Celle qui rêve à la Ville Sainte / Ceux qui font la paix dans le désert blanc / Celui qui parcourt tous les Calvaires d’Espagne / Celle qui drague entre les tombes / Ceux qui s’estiment les Remparts du Bien Foncier / Celui qui ne supporte pas l’odeur des tenniswomen / Celle qui fait ses lessives en tenue de latex / Ceux qui refusent l’absolution de l’évêque Boubacar Lomé invité à la chapelle des Augustines / Celui qui joue du banjo pour sa cousine trisomique / Celle qui a calculé que le ventilateur la décapiterait avant Minuit / Ceux qui fument de l’opium au Danemark / Celui qui sait tout du Grand Sylvain / Celle qui prétend avoir connu Soubise et ses oignons dans une vie antérieure / Ceux qui ont des fesses à la douceur de bourses en pis de chamelles / Celui qui légifère en fonction des avancées de son cancer du pylore / Celle qui pique les fleurs en papier de la salle d’attente du Docteur Belouga / Ceux qui se font tartir au bord de la mer Caspienne / Celui qui exterminait les hannetons du Champ Dessous au printemps 1955 / Celle qui tire la langue à l’abbé Charrat / Ceux qui se sont rencontrés à l’Amicale des éleveurs de vers à soie / Celui qui rêve d’emballer la caissière bègue de la COOP / Celle qui découvre que le Centre de sophrologie de V. est un vecteur de rencontres échangistes / Ceux qui hantent les tea-rooms de veuves encore faisables / Celui qui fait observer à sa voisine de palier Nadine Cruchon que la pie jacasse elle aussi mais est fidèle / Celle qui croyait que Nadine était une gousse / Ceux que Nadine Cruchon a déçus / Celui qui a repeint son violon aux couleurs de l’Equateur / Celle qui a envoûté Beckham par télépathie afin qu’il marque contre l’Equateur / Ceux qui n’ont jamais su où se trouvait l’Equateur ni les Pouilles / Celui qui a passé toute son enfance dans une township / Celle qui répertorie les blogs sataniques / Ceux qui rompent le pain de l’amitié, etc. -

Au niveau du chien

Où le chien Fellow se livre à des révélations sur sa vie antérieure. Qu’un voeu sincère est parfois exaucé par le Créateur. Des conseils adressés par le chien à ses maîtres.

Cette odeur de soupe à la courge m’a rappelé quelque chose de mon autre vie, à l’époque refoulée du vieux dégoûtant, lorsque j’allais me réfugier chez la Zia. Comme à l’ordinaire, cependant, cela reste confus à l’état de veille; je suis trop plein de cette odeur ronde et dorée qui m’est venue par lampées de la table. Ce n’est qu’en dormant que je ferai revenir les images, mais pour le moment attention: voilà du nouveau.

Cela provient de la cuisine. Monbijou, une fois n’est pas coutume à midi, donne dans la viande préparée. Elle a mis son tablier et Belami chantonne sur la table. Tout à l’heure, me touchant du bout d’un pied, il a sursauté, puis sa main m’a caressé et je l’ai entendu dire affectueusement «Well, mais voilà mon vieux Fellow!», puis il m’a pris entre ses jambes et je me suis laissé faire comme un bon chien à son maître.

Je n’ai d’ailleurs pas à faire semblant, puisque bon chien je suis en effet, à proportion des soins attentifs qui me sont prodigués par mes maîtres; et j’y suis d’autant plus sensible, en y songeant au cours de mes longues après-midi solitaires, que le souvenir de ma vie passée se trouve comme exalté par mon nouvel état.

Une précision biographique s’impose alors: je fus une orpheline attouchée par un vieux dégoûtant, puis une fille angoissée que le corps des beaux garçons rapprochait de Dieu, puis une étoile montante de l’art lyrique des années 1890, puis une diva réclamée sur toutes les scènes, et Dieu me combla jusque post mortem puisque aussi bien Il savait, comme je le répétai maintes fois aux journalistes, que je rêvais de me réincarner sous la forme d’une petite chienne, si possible anglaise. Au demeurant, que cette nouvelle vie qui m’est accordée le soit dans la peau d’un mâle écossais ne m’a jamais fait problème; et de mon point de vue actuel non plus: rien à redire au fait qu’une partie de mes souvenirs soient d’un soprano colorature au nez de gourmet et dont la mémoire des yeux est une véritable Laterna Magica.

Lorsque Monbijou réapparaît dans ma zone d’observation, tandis qu’un cliquetis de vaisselle se fait entendre là-haut, c’est comme le bouquet d’odeurs d’une maison entière qui me revient: ce sont les rôtis des dimanches de la Zia, les dimanche heureux durant lesquels le vieux dégoûtant me laissait tranquille, tout occupé qu’il était par les Affaires du Ciel; et la Zia me consolait: «mais non que tu n’es pas une chienne, chante-moi plutôt quelque chose...» Car à l’époque seule la Zia était sensible à ma voix, tandis que le vieux dégoûtant n’y voyait que ruse du Mauvais.

Le vieux dégoûtant voyait le mal partout, et comme, adolescente, j’attirais tous les garçons du bourg, il ne cessait de me traîner à confesse et de m’obliger à lui mentir afin qu’il pût me châtier selon son penchant. En outre, je le répète, le vieux dégoûtant ne considérait pas d’un bon oeil le don de la nature qui faisait de ma voix celle que les foules allaient adorer dans mes années de célébrité. Bref, le ressouvenir de l’odeur de rat crevé du vieux dégoûtant me soulève le coeur, tandis que celui des parfums de la Zia me ramène à ceux de mes maîtres actuels, la sainte alliance Hermès et Guerlain plus les essences de santal de Dark Lady et le Chipie de Sweet Heart.

Je savoure donc ma vie actuelle. Et c’est cela, soit dit en passant, que je m’efforce de dire et de répéter à mes maîtres du fond de mon regard et par toutes les ondes dont je les enveloppe comme d’écheveaux de tendresse: savourez, savourez mieux, savourez encore mieux le moment qui passe et trépasse

A cet égard, je suis obligé de constater les incessants progrès de Belami sur les voies de l’insouciance et de la paresse sybaritique, tandis que Monbijou continue de s’inquiéter et de se soucier, de prendre sur elle tout le faix du monde et d’en redemander s’il vous plaît. Bref il n’est pas de jour où je ne m’associe occultement à Belami pour souhaiter que de temps à autre Monbijou se laisse aller au divin je m’en fichisme de l’étoile et de l’oursin.

En attendant j’aime à les promener tous les jours et je rends grâces aux odeurs de partout. J’aime aussi me vautrer auprès des demoiselles et recevoir leurs hommages qui me rappellent les câlineries des mes admiratrices dans ma loge de la Scala, quand elles arrivaient par troupes et me submergeaient de compliments et de baisers. Comme il est doux, quand Belami cesse enfin de rester à sa table à faire je ne sais quoi, qu’il branche son AZ 9055 Philips et qu’il me rejoint dans le salon pour se délecter à l’écoute d’Amadeus ou de Puccini, comme il est doux de se repasser ainsi ses vies.

Je sais maintenant qu’il suffit de s’en rêver une pour l’avoir. Or si Dieu me prête une autre vie encore, je voudrais retrouver bientôt mes maîtres dans un nouveau cycle d’avatars mais d’égal degré, afin que les relations en soient facilitées. Ne ferions nous pas de charmantes otaries à nous cinq ? Ou pour de plus longs périples, la vie de baleine à bosse ne nous conviendrait-elle pas mieux encore ?

De ma place sous la table je vois, à l’instant, leurs pieds se trouver, qui se sont cherchés quelque temps. Je sens qu’ils viennent de prendre la bonne décision. Dans un instant il y aura de belles odeurs de corps se partageant l’élixir d’amour. O que de douces remémorations l’apparition des corps nacrés entretient en ma mémoire italienne d’Ecossais à courtes pattes ! O que j’aimais m’allonger dans ma vie passée, après la griserie des salles bondées, sous la dure cambrure d’un choriste de Cavalleria rusticana, et combien j’approuve aujourd’hui les soupirs de mes maîtres, quels bons chiens ils sont quand ils se couchent... Cette nouvelle est extraite du recueil intitulé Le sablier des étoiles, paru chez Bernard Campiche en 1999. Elle a été inspirée par le chien Fellow, alias Filou, qui a quitté ce monde dans la matinée du 16 septembre 2009.

Cette nouvelle est extraite du recueil intitulé Le sablier des étoiles, paru chez Bernard Campiche en 1999. Elle a été inspirée par le chien Fellow, alias Filou, qui a quitté ce monde dans la matinée du 16 septembre 2009.

-

Au nom de Claire

Anne Wiazemsky revisite le grand amour de sa mère

ROMAN Dans Mon enfant de Berlin, la romancière rappelle que « la fille de Mauriac » fut surtout une femme remarquable.

C’est un livre à la fois intéressant et très attachant que Mon enfant de Berlin d’Anne Wiazemsky, dont le nom ne lui a pas fait vivre le sort de sa mère trop souvent réduite à être considérée comme « la fille de Mauriac ». Attachant, ce récit « romanesque » l’est par son ton et la tendresse qui le traverse, découlant de l’affection mais aussi de l’admiration qu’Anne Wiazemsky voue à une femme subissant encore le poids d’une société bourgeoise patriarcale où les parents exerçaient une forte pression pour « bien » marier leurs enfants, et particulièrement leurs filles. Or Claire Mauriac, chaperonnée par des parents qu’elle voussoie, aurait dû épouser un certain Patrice, bien sous tous rapports, quand la guerre survint et, pourrait-on dire, « libéra » la jeune fille de son milieu. Engagée dans la Croix-Rouge française, elle vécut ainsi une fin de guerre à la fois mouvementée et intense, même dangereuse quand elle donna sa pleine mesure dans les ruines de Berlin où, du même coup, le destin lui fit rencontrer l’homme de sa vie, Yvan Wiazemski, Russe de naissance, surnommé Wia par tout le monde et dégageant immédiatement un charme fou.

Pour raconter la lumineuse histoire d’amour, sur fond de décombres, qu’auront amorcée ses parents en 1945, Anne Wiazemsky entrecroise les fils narratifs des tribulations de Claire, vue de l’extérieur et des citations de son journal intime ou de lettres échangées avec les siens, surtout avec sa mère. Par ailleurs, on imagine les récits de Claire à sa propre fille, qui nourrissent une autre part intéressante du roman, touchant à la situation des Berlinois (et surtout des Berlinoises !) à l’arrivée des Russes vengeurs et violeurs. Or la lumière, plus que les ombres, baigne ce beau roman « pour mémoire ».

Anne Wiazemsky. Mon enfant de Berlin. Gallimard, 247p.

-

Fellow’s Blues

…Il regardait vers la forêt, ce matin, comme jamais, comme s’il voyait LA forêt, et la mer derrière la forêt, et le désert au-delà de la mer et le ciel au-dessus des arbres, il ne nous entend plus depuis quelque temps ni ne nous voit plus bien non plus, mais ce matin il regardait là-bas et il voyait quelque chose qui ne nous apparaissait pas, il entendait quelque chose que nous n’entendions pas, on eût dit que sa plainte était un appel à Dieu sait qui ou quoi ?

Image : Philip Seelen -

L'Invisible est parmi nous

RENCONTRE Ecrit à Ramallah, le premier roman de Pascal Janovjak, jeune écrivain slovaco-franco-suisse, oppose l’humour et la dinguerie sensuelle au poids du monde.

Pascal Janovjak vient de publier son premier roman à Paris, en même temps qu’une cinquantaine d’autres romanciers nouveaux. Gare à l’invisibilité ! Or le titre de son livre, plus d’un siècle après le fameux Homme invisible de H.G. Wells, sera-t-il démenti par sa verve gouailleuse, son ton vif à la Marcel Aymé ou son grand thème revisité avec brio ? C’est tout ce qu’on peut souhaiter à ce trentenaire Slovaque par son père, Français par sa mère et Suisse par son passeport, établi à Ramallah depuis quatre ans avec sa compagne travaillant, à Gaza notamment, sur le front de l’humanitaire.

«Ramallah, raconte le jeune écrivain de passage à Lausanne, c’est une vigne folle devant la fenêtre et la rue, son vacarme incessant et ses passants. Après la misère du Bangladesh où nous avons vécu, qui semble une fatalité, nous sommes ici confrontés à la violence de l'homme sur l'homme, à l'occupation froide et réfléchie, et ces conversations quotidiennes qui débouchent toujours sur la destruction d'une maison, la perte d'un travail, la mort d'un proche ».

Quand on lui demande comment l’idée de L’Invisible lui est venue au point le plus «visible» de l’actualité internationale, Pascal Janovjak répond : « La Palestine est une région lourde de préoccupations concrètes, où il est trop souvent question de vie et de mort. L’Europe, par contraste et vue à travers mon écran d’ordinateur, m’est soudain apparue comme un monde lisse, translucide, obnubilé par des abstractions : chiffres du chômage, ventes d’Iphone, fluctuations des valeurs boursières… Dans cet univers, l’homme invisible avait peut-être quelque chose à dire. Par ailleurs il est étrange de se savoir le point de mire de l'actualité, mais comme à côté de celle-ci, du fait de notre condition privilégiée d'Européens qui peuvent foutre le camp à tout moment. Cette liberté de mouvement est sans doute ce qui nous sépare le plus des Palestiniens, mais ils ne nous en tiennent pas rigueur. S’ils ne se font aucune illusion sur ce que les Occidentaux peuvent vraiment apporter, l'accueil est toujours chaleureux. Il est difficile de rentrer à Gaza, même pour nous, mais j'aime y aller, les conversations y sont d'une richesse rares, comme concentrées sur l'instant présent. »

Comme Sylvie Germain dans son dernier roman, Hors champ, Pascal Janovjak renvoie à un sentiment général d’invisibilité: «Quand je déambule dans Paris, Bâle ou Lausanne, je ressens la légèreté du touriste tout en ayant l'impression de traîner le poids d'une expérience qu'il est difficile de partager. Etrange sensation aussi de travailler pendant plus d'un an sur un livre, et d'entrer ensuite dans un libraire exposée chaque semaine à une marée de livres. Pourtant, c'est dans l'écriture que je peux véritablement partager quelque chose. Je ressuscite actuellement le monstre de Frankenstein, qui me semble être à l'image du monde d'aujourd'hui : terrible, fragmenté, fascinant… »

Quant à la signification globale de L’Invisible, son auteur conclut : « Je crois que ce livre insiste, en négatif, sur la valeur de l’engagement, de la proximité humaine, non pas pour des raisons morales préétablies mais plutôt pour une question de survie individuelle… »Une invisibilité qui se soigne

L’invisible est parmi nous. Le sentiment de n’être plus rien, le constat que son visage ou son âge ne correspondent plus aux canons publicitaires font que tout un chacun se croit inaperçu et non reconnu. D’où la nécessité vitale de passer chez Delarue ou Foucault, de publier vite un livre ou de recenser vite 30 millions d’amis sur Facebook…

Dans L’invisible de Pascal Janovjak, le protagoniste apparaît initialement dans une invisibilité de quidam perdu dans la foule sur le grand échiquier de la Réussite. Devenu invisible d’un jour à l’autre, mais restant sujet à des crampes d’estomac et des érections têtues, l’avocat d’affaires végétant au Luxembourg bascule soudain dans l’invisible. Jouer avec ce nouvel état, pénétrer incognito dans le disque dur de son collègue ou dans le lit d’une belle convoitée : c’est le fantasme délicieux dont Pascal Janovjak fait son miel imaginaire. On ne déjoue pas mieux les lois de la nature et de la société.

Janovjak a la « papatte », son récit est d’un écrivain pur jus, avec un mélange de sensualité et d’humour détonant, à quoi s’ajoute une puissance d’évocation « physique » qui rend crédible la conjecture initiale : un corps invisible et qui continue de souffrir quand on s’assied dessus…

Le final de L’Invisible est d’un vieil écrivain tchékhovien de 34 ans qui tend la main fraternellement aux invisibles de ce bas monde : haut les coeurs !

Pascal Janovjak. L’Invisible, Buchet-Chastel, 300p.

Ces articles ont paru dans l'édition de 24Heures du 12 septembre 2009.

-

Des temps de lire

A propos de la rentrée littéraire 2009 et de diverses autres choses...

Dialogue schizo (7)

Moi l’autre : - Et là nous faisons quoi, ce dimanche ?

Moi l’un : - Nous continuons de lire, compère : nous commençons de lire Bella ciao d’Eric Holder, qui démarre très bien, nous poursuivons la lecture de Milo de David Bosc, du très dense et sensible qui se lit très lentement, nous poursuivons la lecture de L’Annonce de Marie-Hélène Lafon, qui se révèle l’une des belles découvertes de ce début d’automne dans le plus âpre Cantal, nous retapons nos notes sur la lecture de Beigdeber qui nous a « décu en bien », comme on dit en pays romand, et celle de Nothomb – même constat -, après quoi nous offrons un peu de viande crue au chien Fellow, bientôt treize ans d’âge et qui décline tout doucement, nous allons faire une balade en forêt jusqu’à la coupe de bois aux souches géantes propices à la méditation stoïque, nous nous accordons deux ou trois heures de peinturlure durant lesquelles nous nous sommes promis de réécouter le prodigieux exercice de profération de Serge Merlin lisant Extinction de Thomas Bernhard, nous continuons de lire Bella Ciao d’Eric Holder, puis ce sera le temps de rédiger trois nouveaux Panoptico’ns, enfin nous reverrons sur notre laptop quelques grands moments de L’Homme aux mille visages, et notamment la bouleversante dernière suite de séquences, enfin ce sera le temps des blogs et du clabaudage en roue livre sur Facebook…

Moi l’autre : - Bref, le classique dimanche à ne rien faire…

Moi l’un : - Disons : à faire ce qu’on aime, avec ton consentement apollinien.

Moi l’autre : - C’est vrai que de te voir faire ce que tu aimes me repose. Et puis j’apprécie ta façon de vivre la rentrée. En somme, tu ne te donnes même pas la peine de faire croire aux gens que tu lis plus que d’habitude…

Moi l’un : - Je laisse ce genre d’acrobaties à Pierre Bayard. Note que j’ai la chance de n’être pas trop harcelé par ma rédaction, qui me demande juste, avec un peu plus d’insistance que naguère de parler de ce dont on parle, et pourquoi en faire une crise si ce dont on parle est intéressant ?

Moi l’autre : - Tu ne crains pas d’être taxé de complaisance ?

Moi l’un : - Pas si ce que j’écris correspond à ce que je pense.

Moi l’autre : - Tu vas vraiment dire ce que tu penses de Beigdeber et de Nothomb ?

Moi l’un : - Je l’espère bien, mais avec cette nuance que le manque de place fera peut-être que je manquerai de nuances. Le tout est d’éviter la langue de bois publicitaire. Quant au manque de place, il sera bien plus frustrant sur d’autres lectures, comme La barque silencieuse de Quignard. Et quand je relise mon commentaire critique, amputé de moitié, paru hier sur L’Invisible de Janojvajk, dans 24 Heures, je me sens un poil mal même si l’on me serine gentiment qu’« au moins ce sera lu »…Enfin c’est ça ou rien, me dis-je, et je préfère « ça » à rien.

Moi l’autre : - Et tes grandes lectures dans tout ça ?

Moi l’un : - Alors c’est là que ça craint, comme on dit. Parce qu’il me reste 300 pages du remarquable Walter Benjamin de Bruno Tackels à prendre en notes, et qu’il y a six mois que je me promets de transcrire celles de De la violence à la divinité, le multipack monumental et pour moi fondamental de René Girard. Et tant d’autres, en attendant la prochaine rentrée…

Moi l’autre : - Plus tout ce qui vient dans la foulée et sans s’annoncer…

Moi l’un : - C’est ça, retourne le coupe-papier dans la plaie : le nouveau Christian Bobin tout en aphorismes angéliques, et Le Jeu de l’ange de Zafon dont on me dit qu’il faut ab-so-lu-ment le lire, et le Finkielkraut, et le Patrick Besson - allez break, on va se croquer un pavé de bœuf et un haricot bien gras !

-

Ceux qui se la jouent Tarantino

Celui qui n’admet plus l’impolitesse ni la grossièreté nom de Dieu toi qui m’envoies la porte du métro à la gueule je t’explose le crâne avec ma batte / Celle qui conserve les scalps de ses conquêtes dans des bocaux de formol / Ceux qui vengent les violés et les humiliés avec leur mitrailleuse à canons sciés / Celui qui descend le sniper du clocher en fauchant celui-ci avec son trax XLL / Celle qui traite la nouvelle responsable des RH de murène toxique / Ceux qui rasent le crâne de la collabo du patron nazi / Celui qui rêve qu’il injecte du sang d’esclave noir dans le bras blanc de Frau Goebbels / Celle qui a joué de son irrésistible sourire de Lolita pour attirer le télévangéliste pervers dans le cabanon de jardin où se tapissent les furets à dents de requins / Ceux dont le détecteur d’hypocrisie déclenche des sirènes lancinantes à travers tout Davos et environs / Celui qui loue un avion pour larguer les invendus de son premier livre sur le stade où Arielle Dombasle donne ce soir son dernier Top Peep Show / Celle qui se prête à la séance de SM virtuel que lui impose le Cavaliere jusqu’au moment de sortir de sous le lit sa tronçonneuse à zobs de marque italienne / Ceux qui en sont encore à regretter dans leur fauteuil roulant ou leur grabat d’octogénaires de n’avoir pas flingué l’Immonde quand il était à moins de trois mètres d’eux et sans gardes du corps assez dégourdis / Celui qui assiste à la représentation du dernier Tarantino entre ses filles Dark Lady, laquelle se régale un max, et Sweet Heart, qui répète quelle horreur quelle horreur aux moments gores / Celle qui se lèche les babines quand Brad Pitt exhibe le scalp d’un jeune soldat bavarois dont les trois enfants garderont un chic souvenir / Ceux qui apprécient l’humour panique de l’affreux-jojo sans en redemander tous les jours, etc. -

Cabanes d'écriture

L’éditrice Vera Michalski a posé la première pierre de La Maison de l’écriture, à Montricher, sur les hauts jurassiens du lac Léman. Du jamais vu…

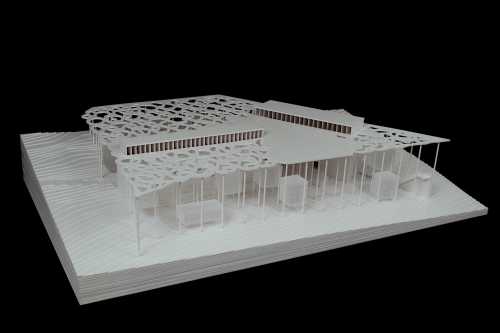

Une feuille blanche insérée dans une grande pierre qui s’intégrera, elle-même, dans le mur d’une bibliothèque : tel est le symbole qui a marqué hier, au lieudit Bois-Désert, au-dessus de Montricher (Suisse, canton de Vaud), le premier geste concret qui devrait aboutir, dans 18 mois, à l’inauguration de la Maison de l’Ecriture, première du genre.

Une feuille blanche insérée dans une grande pierre qui s’intégrera, elle-même, dans le mur d’une bibliothèque : tel est le symbole qui a marqué hier, au lieudit Bois-Désert, au-dessus de Montricher (Suisse, canton de Vaud), le premier geste concret qui devrait aboutir, dans 18 mois, à l’inauguration de la Maison de l’Ecriture, première du genre.De fait, s’il existe des quantités de résidences d’écrivains de par le monde, c’est la première fois, selon l’architecte Vincent Mangeat, qu’un ensemble habitable, incluant des « cabanes » suspendues toutes semblables (le confort en plus…) à celles de nos enfances, entre autres multiples lieux de travail ou de rencontre, sortira de terre à la seule dévotion de l’écriture et de ses pratiques.

Sept ans après le décès prématuré de l’éditeur Jan Michalski, son épouse réalise ainsi leur rêve commun à l’enseigne d’une Fondation qui développera une activité débordant largement nos frontières. Un grand prix littéraire international et un programme de bourses et d’aides financières compléteront l’accueil des écrivains résidents (cinq personnes à la fois, dont un couple, pendant trois mois). Des lieux d’expositions, un scriptorium commun, des salles pour ateliers d’écriture, une bibliothèque et l’ancienne chapelle tutélaire reconstruite, notamment, feront de ce lieu le contraire d’un espace clos : un foyer de création et d’échange.

Saluant avec reconnaissance cette entreprise hors du commun, Michel Desmeules, le syndic de Montricher, a rappelé le rayonnement affectif lié au nom de l’ancienne colonie de Bois-Désert, chère à la mémoire de nombreux Vaudois. Du point de vue de Sirius, Vincent Mangeat s’est imaginé au milieu des premiers auteurs résidents en décembre 2012, dressant un bilan technico-poétique en perspective cavalière… Tant il est vrai que l’architecture passe par les mots du rêve et de l’utopie, ici en « filant la métaphore urbaine » d’une micro-cité. Quant au communicateur de Losinger Construction, Hervé Corne, il a souligné la « fantastique aventure artistique» que représente le projet impliquant aussi les « challenges » techniques d’une architecture d’avant-garde. Dans un environnement sublime, entre les dernières ombres de la « forêt noire » jurassienne et les lumières « méditerranéennes » du Léman, selon les termes de Vincent Mangeat, les bagnards de la plume auront de quoi rêver…

-

La saison des prix

…Et si tu crois ma poulette, que t’as une chance de décrocher le Goncourt sans moi… / D’abord je ne suis pas votre poulette (in petto: faut que je me gaffe de pas gaffer : c’est quand même lui qui fait la décision), Monsieur l’Académicien… / Allez tu sais ce que je pense de ton roman, même si je n’ai pas tout dit dans ma chronique du Figaro, mais j’ai l’impression que toi et moi… / Vous êtes un fin bec, Monsieur l’Académicien ! / On laisse tomber ce Monsieur… / Mais comment avez-vous fait pour écrire tout ça sans lire mon livre ? / Ah, tu sais que lire un livre, avant d’en parler, risque de t’influencer, mais nous allons le faire, ce Goncourt, nous allons le faire tous les deux - file-moi un coup de bec, vilaine, ou je te plume !

Image : Philip Seelen

-

À bonne école

… Sainte Ex l’a vécu au siècle passé, la pilotait des avions et la disait: Gode est ma copilote, et la prof elle a dit l’a rencontré le chti Prince qu’était Peace’n’Love et que l' a dit au renard: se kiffer c’est pas se mater c’est mater la même chose sur le même réseau…

Image : Philip Seelen -

En toutes lettres

A comme angoisse, L comme loyer, O comme oppression, N comme neuroleptique, E comme ellébore, du grec helleboros, herbe dont la racine a des vertus curatives et qui passait autrefois pour guérir la folie…

Image : Philip Seelen

-

Une âme candide

…L’article dit : provocation, moi je sais bien que j’ai pas mes lunettes mais je vois qu’une sorte de grande fleur blanche aux pétales largement écartés, un joli pistil que l’abeille butinera volontiers, dans un climat général de printemps moelleux qui donne envie de mordre la vie à pleines dents - en tout cas je trouve rien de scandaleux là-dedans, y a vraiment des critiques qui cherchent à se faire remarquer…

Image : Philip Seelen

-

Mac Mahousse

…On parle tantôt du baiser profond et tantôt de la galoche à rallonge, les Français le disent pelle à l’américaine et les Américains french kiss, mais pour nous autres de la classe de Mademoiselle Duflon, qui l’expérimentions à dix ans et des poussières dans l’obscurité de ses chères séances de projections d’images des Merveilles du Monde, c’était la bonne vieille langue fourrée à bouche que veux-tu…

Image: Philip Seelen

-

Ceux qui détestent la liberté

Celui qui te traite de branleur parce qu’il te voit lire dans le jardin jouxtant sa pelouse de fondé de pouvoir à gueule de Type Normal / Celle qui prétend que l’oncle Jonas a fait des études universitaires uniquement pour faire chier sa famille / Ceux qui interrompent toute conversation en déclarant que tout ça c’est de la philosophie / Celui qui est mis à pied pour avoir menacé son élève exhibitionniste de lui couper le sifflet s’il montre encore son zob à la récré / Celle qui se plaint à l’Association des propriétaires du fait que ses voisines se bécotent sur le balcon du huitième / Ceux qui remarquent avec acrimonie que le docteur congolais Douglas s’est payé un nouveau 4x4 Cherokee / Celui qui ne supporte pas la gaieté de l’ingénieur Sébastien Guex notoirement gay / Celle qui arbore LE body dont elle rêvait en dépit du risque de faire jaser ses collègues de l’onglerie À belles griffes / Ceux qui reprochent au beau Dutilleul de faire hurler ses conquêtes sans fermer les fenêtres alors qu’il y a des enfants en bas âge dans la Résidence des Muguets / Celui qui ne sait comment formuler sa plainte contre le milliardaire de la commune dont les pumas rugissent parfois la nuit et le réveillent même / Celle que ses frères et sœurs menacent d’exclure du clan Dulaurier après qu’elle a traité leur mère despotique de vieille chauve-souris édentée et méchante / Ceux qui s’inquiètent chaque fois de savoir si leurs nouveaux amis sont Du Bon Bord à savoir non seulement croyants mais pratiquants / Celui que sa famille a progressivement marginalisé du fait de sa propension à gaspiller sa part d’héritage en donations / Celle qui enrage de constater que son cousin Manu est encore en burn out et de nouveau chez sa poule friquée de Cadaquès / Ceux qui considèrent que le libertinage en plein air doit être régulé par des lois ad hoc, etc.

Image: Philip Seelen -

Ceux qui sont inconsolables

Celui qui se demande si la vie vaut encore la peine d’être vécue après avoir appris la Terrible Nouvelle / Celle qui a téléphoné à toutes ses amies du Club M.J. à trois heures du matin pour leur apprendre qu’un Ange les avait quittées / Ceux qui ont commencé la journée par trois minutes de silence dans la salle de réunion La Panoramique de l’Entreprise / Celui qui affirme que M.J avait un tel Cœur que celui-ci ne pouvait que le lâcher / Celle qui ne croit pas que cette mort si subite soit naturelle / Ceux qui parlent d’un Complot / Celui qui ne se pardonne pas de ne lui avoir jamais transmis le premier Poème que sa fille Lucinda a composé pour l’Idole / Celui qui prétend que son enfance n’eût pas été la même sans l’apparition de cette Etoile dans le ciel de ses sept ans et demie / Celle qui dans son hommage bouleversant (pense-t-elle) du TJ de midi affirme et réaffirme que cette disparition revêt un caractère historique / Ceux qui porteront le deuil jusqu’à la sortie de l’Album du Souvenir / Celui qui jette un froid à la cafète de l’Entreprise en affirmant que M.J. dansait comme une poupée mécanique le charme en moins / Celle qui attend un hommage clair et net du président Obama / Ceux qui se sont fait refaire le nez à son image / Celui qui l’a vu en nos murs l’Année du Concert avant d’apprendre qu’il avait engagé trois sosies / Celle qui va proposer à sa prof de musicologie de faire son Master sur l’évolution de Son œuvre depuis Thriller / Ceux qui vont tout faire pour actionner la communauté Facebook en sorte de blanchir officiellement la mémoire salie de l’Innocence Absolue / Celui qui estime que l’adulation de ce spectre fardé reflète assez nettement le néant de la sous-culture mondialisée / Celle qui l’a toujours sincèrement plaint d’avoir à fréquenter tant d’avocats / Ceux qi avaient prévu de l’enlever le 10 septembre 2001 et qui ont laissé tomber le lendemain, etc.

-

Janus

…Là tu me coinces, évidemment, parce que tu sais trop bien que je suis incapable de choisir entre le Rouge et le Noir, je te dis que je suis plutôt macadam et tout de suite je change d’avis : plutôt fougère, le garçon va me chercher mon Coca et je le rappelle aussitôt : plutôt Vodka, bref tu sais ma nullité en matière de directives à mes anges ou mes démons, ça craint vraiment, donc on en reste là, on fait demi-tour ou alors on va chacun d’un côté ou de l’autre, ou disons : je prends plutôt à gauche puisque t’es de toute façon un mec de droite et que ça mange pas de pain si c’est le contraire…

Image : Philip Seelen

-

Ceux qui s'éclatent sur WebcamWorld

Celui qui se guillotine le Membre Roi devant 1789 voyeurs de WebcamWorld sans quitter son bonnet de sans-culotte / Celle qui a fait de WebCamWorld son boudoir intime / Ceux qui restent interdits en découvrant ce site permissif / Celui qui relit tranquillement L’Erreur de Narcisse de Louis Lavelle (1883-1951) dans le sous-bois ocellé de belle lumière d’automne/ Celle qui reconnaît sa cousine Cerise sur le site à caractère libertin où elle a pris le pseudo de Vampirella / Ceux qui proposent une enquête à l’Assemblée de paroisse des Bleuets afin de déterminer qui a introduit le démon du cybersexe chez les catéchumènes de première année / Celui qui cherche l’âme sœur romantique sur Skype / Celle qui a toujours estimé que The Chose était très surévaluée par rapport aux satisfactions que procurent le tennis de table ou la randonnée en moyenne montagne / Ceux qui s’exhibent en uniformes strictement boutonnés / Celui qui se montre sur WebcamWorl entièrement nu et couvert de peinture de carrosserie (ce qui est dangereux du point de vue dermatologique) rouge Maserati / Celle qui baise avec un kangourou de peluche couinant au moment M / Ceux qui glapissent More Show dans toutes les langues mais surtout en anglais de texto / Celui qui a calé son laptop dans son écurie ultramoderne d’où il suit - tout en rinçant sa machine à traire nickel - les ébats de MollyMissPussy à Caracas que 2347 voyeurs encouragent à l’instant et notamment Pedro le Brésilien lui répètant obstinément Suck Your Nipples dont la signification échappe au vacher modèle / Celle qui aurait pu rencontrer l’homme de sa vie sur Meetic mais que sa vie à préféré faire le rencontrer sur la terrasse du Bar des Acacias en polo couleur chair / Ceux qui surfent dans le virtuel sans rien perdre (mais c'est rare) de leur aura très réelle, etc.

Image:Philip Seelen

-

Les douces horreurs de l'amour

Le deuxième roman de Noëlle Revaz, Efina, démêle les fils barbelés d’un impossible amour. Entre guerre des sexes et théâtre à tout dire et son contraire. Un grinçant régal.

Dire que le deuxième roman de Noëlle Revaz, sept ans après Rapport aux bêtes, est captivant, pourrait sembler une formule convenue, mais c’est un fait : Efina vous captive, Efina vous fascine même d’entrée de jeu, ce roman-sparadrap (par allusion au Capitaine Haddock qui n’arrive pas à se débarrasser du foutu sparadrap qui lui colle au doigt et et aux semelles) est immédiatement passionnant par sa façon de vous attirer et de vous repousser, comme les deux protagonistes sont irrépressiblement attirés l’un vers l’autre et repoussés par un désir qui se nie et se multiplie à l’instant de se jurer que cette fois c’est bien fini, et ni.

Efina est l’histoire d’une obsession mimétique qui se transforme en amour plus profond que l’amour qu’il y a trop souvent dans les livres ou sur les scènes de théâtre, exaltation factice. Le roman commence par les retrouvailles de deux personnages : Efina, qui n’est rien qu’Efina, trentenaire passionnée de théâtre à ses heures, et T., comédien fameux et grand tombeur, dont la première apparition le voit, sur scène, jouer alternativement deux personnages que tout oppose : un escroc ventru et un notable raffiné. Efina voit en lui un « merveilleux comédien » auquel elle écrit le soir même en prenant soin de préciser que « l’amour n’est pas entre eux ». Et la lettre ne partira jamais. Or T. a lui aussi écrit une lettre le même soir, comme il en a écrit une au lendemain de leur première rencontre, à laquelle Efina n’a jamais répondu si tant est qu’elle l’ait reçu – ni l’un ni l’autre ne se le rappellent sûrement.

Les lettres jouent un rôle important dans Efina, autant pour « tout dire » que le contraire, pour séduire en disant le contraire de ce qu’on pense et de ce qu’on sent en inquiétant ou en humiliant (T. est un champion de ce jeu-là, pour attirer en se dérobant ou en vexant l’autre, pour séduire en jouant la parfaite indifférence, comme les deux personnages s’y emploient - théâtre de la correspondance source de tous les malentendus, aujourd'hui par courriels et textos : masques de l’aveu à distance et défi au temps…

Après s’être revus une seconde fois au théâtre, Efina et T. s’écrivent donc des lettres qui ne partiront jamais. Tout au long du roman, ils ne cesseront d’ailleurs de s’écrire des lettres, qui arriveront parfois, parfois seront anonymes, souvent diront le vrai, souvent le faux qui parfois est moins faux que le vrai. Or, au dit du roman s’ajoute ainsi le non-dit de lettres non envoyées qui, sous la signature de T., surtout, pourraient constituer un autre roman…

Efina est un formidable roman de la passion mimétique, telle que l’a décrite René Girard dans Mensonge romantique et vérité romanesque. Mais Efina n’est pas l’illustration d’une théorie : c’est la vie même et la fiction même en craintes et tremblements d'écriture. Efina croit qu’elle aime T. mais c’est peut-être une illusion, en tout cas au début. Elle lui écrit pour lui dire qu’au fond il ne compte pas pour elle, et c’est là, déjà, bien entendu, que la passion repique. Même topo pour T. Efina et T. se cherchent méchamment mais ne coucheront pas avant 40 pages, et ça n’arrangera pas vraiment les choses de découvrir une langue à consistance d'escargot ou des nibards plus fermes qu'on ne l'eut cru, car leur amour est ailleurs, n'est-ils pas ?

L’amour d’Efina et de T. est tissé par des siècles d’attente d’amour. C'est Paolo et Francesca qui lisent ensemble Love Story avec le même air blasé. T. est marié et saute des tas de femmes, Efina rencontre des hommes plus gentils que T. et s’essaie à la maternité, mais l’enfant l’embête et les hommes se succèdent comme les chiens. Et c’est comme au théâtre, entre cœur et jardins publics : ce qui s’y passe surtout, c’est surtout que le temps passe et vous fait des rides au coeur.

Or ce qui ne vieillit pas, dans Efina, c’est l’écriture de Noëlle Revaz. Curieusement maniérée au tout début, ou plus précisément « ralentie » par des expression inattendues, elle s’affûte de magistrale façon au fil des pages, sans se policer pour autant, et devient une joyeuse cavalcade de mots qui font la pige au mensonge romantique pour accéder à la vérité romanesque. Et c’est très drôle, très affreusement juste et drôle, humoristique comme la vie quand elle tombe le masque.

Il y a, dans Efina, une énergie endiablée et un humour qui passe, là encore, par les mots. On pourrait dire que c’est le roman de la dérision du romantisme, et c’est pourtant un roman très émouvant qu’Efina, avec deux admirables portraits d’âme sensibles écorchées vives. Plus on avance « dans » les personnages, plus mufle (apparemment) se montre T., plus insaisissable se montre Efina, plus mal faits l’un et l’autre pour vivre jamais l’un avec l’autre, et plus leur double solitude les rapproche en réalité, pour communiquer parfois. Sans pathos, même si la fin de T. a quelque chose de déchirant, Noëlle Revaz travaille ses personnages à la fine pointe des sentiments et, surtout, sait inscrire leur souffle et leurs pas dans l’inexorable passage du temps. Le temps du roman est un présent apparent, mais qui semble brasser le passé de plusieurs vies et nous ouvrir un autre présent à venir. Roman de la passion invivable, de la guerre des sexes et de la cruauté du grand art (car il y a de l'enfant blessé chez le grand comédien écrabouilleur), entre autres thèmes, Efina fera date (Goncourt al dente ?) et confirme le talent original, avec quelque chose de commun aux héritiers de Robert Walser (pour la candeur jouée) et de Thomas Bernhard (pour la bonne rage), d’une romancière pur jus qui a encore, sans doute, beaucoup à dire…

Bonheur enfin de lire un vrai roman qui dit le faux pour mieux exprimer la vérité, jusqu’à cette dernière phrase ailée : « Le cimetière est la maison des oiseaux »…

Noëlle Revaz, Efina. Gallimard, 182p.

Noëlle Revaz, Efina. Gallimard, 182p. Et encore: La cérémonie du T., dans Libération du 3 septembre, sous la plume d'Eric Loret:

http://www.liberation.fr/livres/0101588537-efina-la-ceremonie-du-t

-

Liberté

…Ah mais, Jessica, quand comprendras-tu enfin que ces gens-là ont choisi de vivre comme ça, cela me paraît évident, toi et moi nous ne le pourrions jamais, c’est vrai, nous avons par trop le sens de notre dignité, sans compter que nous restons prisonniers de nos schémas - et ta pitié en est un signe, mon cœur, alors que ces gens-là se réalisent peut-être plus que nous au niveau du senti…

Image : Philip Seelen -

Les Assistants

…J’sais pas ce que j’ai fait à Big Father, moi, j’sais pas si je mérite ça, j’sais vraiment pas si j’en vaut la peine, mais partout où je risque de m’effondrer je sens ses Agents qui sont là pour me tendre une main ou une chaise, j’vais pour basculer dans le caniveau et flop en voici un qui me retient, ou flip en voilà une qui me sourit dans la glace quand y a que moi et mon revolver tout prêt, pour un peu j’me sentirais sur la Bonne Voie, mais dès que j’me dis ça, ça fait pas un pli: j’en vois plus le bout d'aile d'aucun…

Image : Philip Seelen -

Deuil

… Paraît que pour les Japonais ou les Chinois, je sais plus, le blanc serait la couleur de la mort, si tant est que le blanc soit une couleur, mais tu vois ça : la neige, tu te dis chic, la neige, la neige immaculée, la pureté de la neige, les enfants qui se réjouissent et tout ça, mais ni pour les Japonais ou pour les Chinois, alors tu fais comment, Marie-Aubépine, quand t’as des Japonais ou des Chinois qui se pointent à ton gîte des Gais Alpins et que tout est blanc comme ça ?...

… Paraît que pour les Japonais ou les Chinois, je sais plus, le blanc serait la couleur de la mort, si tant est que le blanc soit une couleur, mais tu vois ça : la neige, tu te dis chic, la neige, la neige immaculée, la pureté de la neige, les enfants qui se réjouissent et tout ça, mais ni pour les Japonais ou pour les Chinois, alors tu fais comment, Marie-Aubépine, quand t’as des Japonais ou des Chinois qui se pointent à ton gîte des Gais Alpins et que tout est blanc comme ça ?...

Image : Philip Seelen -

La ralentie

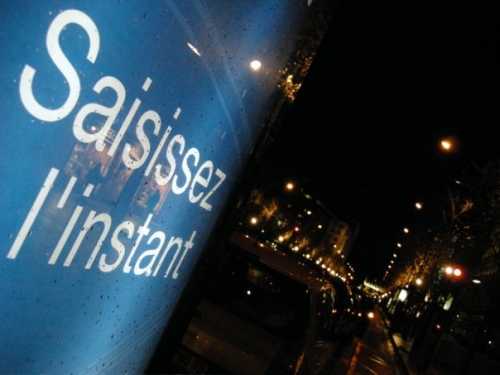

… C’est où ça que tu vois que je dois vivre à cent à l’heure, c’est quand que je devrais attraper l’aileron du requin pour rester dans le trend, si moi je me fous du vent et de la course, et c’est qui, t’as vu sa gueule ? qui me dit comme ça qu’il faut que m’éclate quand mon vrai bonheur est de m’attarder à n’en plus finir dans tes bras de vieille peau grabataire jouant du saxo comme personne, dont le vrai bonheur et de me jouer les préliminaire tout le temps que l’instant se prélasse…

Image : Philip Seelen -

Ceux qui font la gueule

Celui qui cuve son fiel dans son aigre retrait / Celle qui guette la moindre défaillance de son tuteur / Ceux qui sapent tout ce qu’on leur propose de constructif / Celui qui bute tous les matins sur l’air renfrogné du portrait de sa belle-mère suspendu dans le corridor aux trophées de chasse de l’aïeul plein aux as / Celle qui est critiquée par ses collègues qu’insupporte sa façon ostentatoire de positiver / Ceux qui recherchent un p’tit coin de ciel bleu dans ce monde leur semblant de plus en plus noir / Celui qui cuve son pessimisme avec cette mauvaise délectation qu’entretient en lui son égomanie de longue date / Celle qui enrage de voir ses jeunes voisins tout joyeux sur le balcon d’à côté / Ceux qui se réjouissent muettement de la faillite de leurs amis Du Perrier finalement bien punis de leur insolente superbe / Celui qui t’annonce avec un ravissement mal dissimulé que ton projet de Jardin Tropical Sur Les Toits n’a pas été retenu par le Jury qu’il préside / Celle qui insinue que c’est pour refouler sa sensualité débridée que notre cousine Jessica fait retraite aux couvent des Ursulines / Ceux qui parlent d’un ton revêche aux jeunes du quartier laissant éclater leur bonne humeur dans le nouveau métro / Celui qui exulte littéralement du matin au soir dans son appart minable d’étudiant en mandarin / Celle qui ne veut pas entendre la Bonne Nouvelle que lui annonce l'évangéliste Colinet / Ceux qui estiment que sourire à la vie dénote un manque de sens moral, etc.

Image : Philip Seelen -

Le legs

…Nous ne laisserons certes rien derrière nous, Monsieur Meursault, que la pierre et le lierre, j’irai même jusqu’à reconnaître que de votre indifférence esthète il ne restera rien que la pierre sous laquelle vous reposerez et le lierre qui en recouvrira l’inscription effacée, mais notre contrat de La Vie assurée garde cependant toute sa validité pour cette enfant du hasard que vous avez enfin identifiée et reconnue - si vous voulez bien signer là…

Image :Philip Seelen -

Welcome

…Venez, esprits délicats, votre servante est là qui vous espère et vous attend, venez rétablir la règle angulaire d’affabilité et de géométrie en ce monde souillé et malpoli, ramenez la Force douce et les bonnes manières, venez tendres âmes de l’Origine nous révéler la Lumière à venir…

Image : Philip Seelen -

Ceux qui claudiquent

Celui qui monte sur le toit de la maison de retraite pour voir la mer / Celle qui supplie son fils surnommé Mahmoud le Bon de ne pas se jeter du haut du minaret / Ceux qui se retiennent de hurler en visitant les abattoirs / Celui que la nouvelle planification nationale d’Ambition Réussite décourage d’avance / Celle qui écrit sur le mur d’un ancien bassin pour éléphants autour duquel se pressent ses élèves super attentifs / Ceux qui ne prennent en compte que les écrivains morts / Celui qui se cache de ses potes pour écrire un poème / Celle qui offre un bouquet de violette à la vieille accordéoniste aveugle / Ceux dont la colère gronde derrière les murs du lazaret / Celui qui se tranche la gorge pour n’avoir pas à obéir à l’ordre d’achever les blessés dont il connaît les mères et les soeurs / Celle qui te demande si tu te crois dans un film quand tu braques son bureau de tabac / Ceux qui te font comprendre que chauler un mur tagué coûte trop chaud / Celui qui préfère vivre dans la barre entourée de décharges que dans le quartier de villas Mon Rêve qu’il appelle le Cimetière / Celle qui affirme au TJ du soir que les Palestiniens et les Israéliens devraient entamer «un dialogue franc et ouvert» sans se rendre compte que son chemisier jaune à une tache d’encre violette sous son nibard gauche / Ceux qui enjoignent les Gazaouis de «sortir par la mer» / Celui qui se rappelle le poème lourd de reproche et de colère de Mahmoud Darwich intitulé Passants parmi des paroles passagères / Celle qui rappelle que Darwich n’a jamais préconisé de jeter les juifs à la mer / Ceux qui ont choisi un « lieu de vie » où ils n’ont de comptes à rendre à personne, etc.Image: Philip Seelen

-

Au niveau du signifiant

…Et là tu veux dire quoi ? Tu crois pas que tu nous la fais au reflet du réel ou quoi ? Tu crois pas que tu donnes dans le voyeurisme et tout ça ? Tu crois pas que tu donnes dans le misérabilisme et tout ça ? Tu crois pas que tu te la joues pléthore du signifié surdéterminé par l’émotionnel et tout ça ? Et tu voudrais que nous montrions cette image dans notre expo concept Les signes de la Ville - non mais je rêve ou quoi ?

Image : Philip Seelen

-

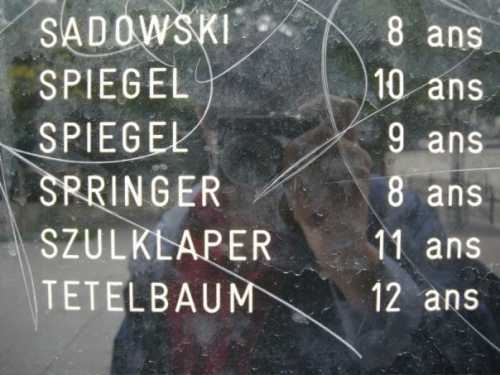

Pour mémoire

… C’est quoi ces noms, ça veut dire quoi ces âges ? Moi j’ai vu ça je me suis dit: super le tag mais j'ai pas eu le temps avec ce type qui arrivait, et puis la craie marque pas si bien sur cette pierre lisse, mais tu peux me dire pourquoi qu’il photographie cette pierre le type avec son appareil, tu crois qu’il photographie ce que j’ai griffonné le type - tu crois qu’il va montrer ça au gardien ou aux flics antitags ou quoi ?...

Image : Philip Seelen -

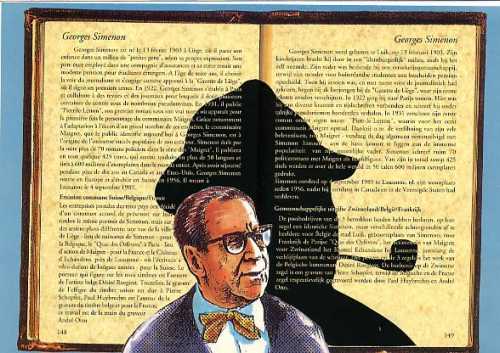

Simenon le médium

Georges Simenon s'est éteint à Lausanne le 4 septembre 1989. En la capitale vaudoise se donneront des conférences de John Simenon et Pierre Assouline, une exposition, des projections à la Cinémathèque, notamment. Programme complet: www.24heures.ch/Simenon

Bien plus que le seul « père de Maigret», Simenon fut un médium du roman capable d’endosser toutes les destinées.

Cité par l’UNESCO comme l'écrivain contemporain le plus lu au monde au vu du nombre de ses traductions, Georges Simenon fut longtemps snobé par une bonne partie du monde littéraire et académique, particulièrement en France. Les reproches qui lui étaient faits touchaient à sa prolixité et à la présumée platitude de son écriture. Etait-il concevable qu'un auteur produisant une moyenne de cinq à dix romans par année pût être autre chose qu'un marchand de soupe, et le « style Simenon » ne se réduisait-il pas qu'aux clichés d'une trop fameuse atmosphère poisseuse, dans laquelle se traînaient des «antihéros» interchangeables ?Si ces questions ont nourri la suspicion des gens de lettres, certains de ses pairs lui vouaient la plus naturelle admiration. André Gide le premier, qui lui manifesta autant de respect professionnel que d'affectueuse attention, l'avait écrit: « Il est le plus grand de tous... le plus vraiment romancier que nous ayons en littérature ». Et William Faulkner de surenchérir: "J'adore lire Simenon. Il me fait penser à Tchékhov".

À propos de son écriture, on rappellera que la très stylée Colette fut la première, à la lecture de ses textes, à lui conseiller de « faire moins littéraire », devinant que cet écrivain était de la race rare de ceux qui en disent le plus avec le moins de mots. Le professeur Jacques Dubois, qui a établi l'édition de La Pléiade, ne dit pas autre chose: que l’écriture de Simenon n'a rien qui « brille» mais qu’elle relève d’une « langue-geste » au pouvoir d’évocation sans égal, restituant la sensation physique autant que l'intuition, la perception profonde, instinctive, des moindres « messages » du corps et du cœur humains, attentif à l’extrême aux relations entre individus filtrées par son art du dialogue et du non-dit.

Au demeurant, le succès universel de Simenon n’est dû ni à son seul style ni au seul Maigret. Il est vrai que celui-ci est l’un des plus beaux personnages de la littérature policière, auquel l’auteur a donné quelques traits particulièrement attachants de son propre père. Mais le commissaire n'est qu'un des innombrables personnages de Simenon, dont l’empathie humaine est aussi étendue que sa porosité à toutes les atmosphères et à tous les « gestes » humains.

Simenon voit l’homme au travail, autant que l’individu en rupture de routine et de normalité. Les romans de Simenon sont pleins de personnages qui, d'un jour à l'autre, rompent avec le train-train. Pas par révolte déclarée, sociale ou politique: presque biologiquement, comme une plante se tournant vers le soleil. Et c'est La fuite de Monsieur Monde, c'est la folle échappée de L'homme qui regardait passer les trains, c'est le rêve africain du Coup de lune ou du Blanc à lunettes. Autant d’espoirs et de rêves brisés, que les humains de partout reconnaissent.

Dans Lettre à mon juge — roman clé pour comprendre le romancier, comme Lettre à ma mère et Le livre de Marie-Jo sont des confessions décisives pour comprendre l'homme —, nous touchons au cœur de cette nostalgie d'un ailleurs plus simple et plus vrai qui pousse les individus au bout d'eux-mêmes. Evoquant le suicide de son père, viveur et buveur invétéré, trompant à n'en plus finir une femme admirable et qu'il aime pourtant, le fils criminel de Lettre à mon juge essaie de comprendre le désespéré et déclare sur un ton rappelant Bernanos: « Je ne vous dirai pas que ce sont les meilleurs qui boivent, mais que ce sont ceux, à tout le moins, qui ont entrevu quelque chose, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas atteindre, quelque chose dont le désir leur faisait mal».

A un moment donné, n'importe quel quidam peut ressentir le vide de sa vie et en souffrir. Les plus «purs» quittent alors le monde pour le « désert» du contemplatif, du mystique ou du saint. Chez Simenon : du déviant ou du clochard. Dans l'univers de Simenon, que notre confrère Henri-Charles Tauxe a justement caractérisé, ce sentiment du vide social ou affectif renvoie à une autre sorte de «vide» dont parlent les mystiques de toutes les traditions, qu'il soit « néant capable de Dieu », chez Pascal, ou vide-plein du bouddhisme zen. Cette nostalgie de l'infini luit «comme un brin de paille» dans les ténèbres suavement abjectes, sourdement tragiques et infiniment humaines des romans de Simenon.

Henri-Charles Tauxe, Georges Simenon. De l'humain au vide, Paris, Buchet-Chastel, 1983.

ENTRETIEN Henri-Charles Tauxe, journaliste, écrivain et psychanalyste, a bien connu Simenon, qui lui offrit un scoop mondial…

Le 7 février 1973 paraissait, dans 24 Heures, un entretien exclusif de Georges Simenon avec notre confrère Henri-Charles Tauxe, auquel le grand écrivain annonçait sa décision de cesser d’écrire des romans. En septembre 1972, Simenon avait mis en vente sa maison d’Epalinges. Un mois plus tard, il s’installait au bas de Lausanne avec sa dernière compagne. Avec plus de 200 romans à son actif, sans parler de sa première production alimentaire sous une quinzaine de pseudonymes, Simenon se disait «délivré» après 55 ans passés dans la peau de ses personnages. « C’est une nouvelle vie qui commence » ajoutait-il à la veille de ses 70 ans, non sans déclarer à Tauxe, évoquant le Prix Nobel, qu’il était résolu à le refuser. Et toutes les « dictées », qu’il publia par la suite, confirment ce rêve réalisé de finir sa vie en Monsieur Tout-le-monde.

Le « scoop » du rédacteur de 24 Heures ne relevait pas du hasard. De fait, Simenon et Tauxe avaient noué des liens d’amitié depuis leur première rencontre, suscitée par l’écrivain lui-même, qui dépassaient le cadre journalistique ordinaire. Précisons alors que la connaissance approfondie de notre confrère en matière de psychanalyse, et ses multiples intérêts extra-littéraires, notamment pour la neurobiologie, avaient suscité l’intérêt particulier de l’écrivain. « Venez donc parler, Tauxe »…

« Ce qui m’a toujours frappé chez Simenon, explique aujourd’hui le septuagénaire Henri-Charles Tauxe, c’est sa curiosité inépuisable et son sens de l’humain universel. Il n’en finissait pas de vous questionner. Lorsque je suis devenu psychanalyste, il m’a dit un jour qu’il serait un jour mon client… Cela ne s’est pas fait, mais dès que la confiance s’est établie entre nous, il m’a dit des choses très personnelles en sachant que je n’en ferais pas état. Sur les femmes, par exemple, et sur sa fréquentation assidue d’un cabaret lausannois. « Ah Tauxe, je viens de m’en faire quatre ! ». On sentait qu’il avait besoin d’en parler. Plus tard, avec son ami Fellini, sa réputation de grand baiseur a fait le tour du monde… »

Or comment le psychanalyste explique-t-il cette consommation sexuelle effrénée, que d’aucun réduisent à un taux de testostérone exceptionnel ? «La physiologie est une chose, mais le cas de Simenon est sans doute beaucoup plus compliqué. Comme on le voit notamment dans la révélatrice Lettre à ma mère, Simenon a vécu un Œdipe très difficile. A la carence affective initiale s’est ajoutée, avec les années, le déni répété de cette mère qui l’a humilié, par exemple, en lui rendant tout l’argent qu’il lui avait offert des années durant. Et puis il y a, omniprésent dans ses romans, un fonds d’angoisse qui se libère probablement par cette décharge. On sait en outre les relations conflictuelles de Simenon avec ses épouses. On l’a dit misogyne, mais c’est complètement réducteur. Pour l’homme, je me contenterai de reprendre sa devise : comprendre et ne pas juger. Or son œuvre nous aide énormément à comprendre l’homme… et la femme ! »

Dans un essai sur Simenon d’une pénétrante acuité, intitulé Georges Simenon, de l’humain au vide, Henri-Charles Tauxe a mis en lumière les relations que Simenon entretenait avec ses semblables, la vie sous tous ses aspects et le cosmos, dans l’optique d’une certaine spiritualité agnostique.

«Le retentissement universel de son œuvre n’a rien à voir avec un truc d’auteur à succès, relève encore Tauxe, et tout avec sa fabuleuse capacité de se mettre dans la peau des autres et de traduire leurs angoisses, leur ras-le-bol, leur désir de changer de vie, leur sentiment du vide social ou sidéral. L’angoisse, autant que l’agressivité, sont des phénomènes qui s’enracinent dans l’inconscient, et Simenon l’a saisi en médium. La dernière fois que nous sommes rencontrés, quelques mois avant sa mort, au Château d’Ouchy, nous avons eu une bonne conversation sur la vie comme elle va et ne va pas en ces temps de déshumanisation qui l’effrayaient, mais Simenon ne posait jamais au philosophe. Ses derniers mots me restent : « Ah, Tauxe, merci, nous avons passé un bon moment…»

Le commissaire Maigret, la quarantaine flasque quand il apparaît dans Pietr le Letton, terrien de souche entré dans la police parisienne par la petite porte, pourrait être dit le contraire de l’expert. Commissaire rondouillard, bougon, vagabondant armé de sa seule pipe, coiffé d’un melon puis d’un chapeau mou, buveur mais pas trop, mangeur de saucisson et des plats mitonnés par Madame Maigret, le commissaire n’a rien de commun avec les cracks raisonneurs du roman à énigme (Sherlock Holmes ou Hercule Poirot) ni avec ceux du roman noir américain, de Philip Marlowe à Lemmy Caution. Il dort en chemise de nuit et se découvre devant les dames, il est à la fois vague et formidablement présent. On sait sa parenté avec le père de Simenon, dont celui-ci disait qu’il « aimait tout ». On constate à tout moment sa profonde humanité. Plus que l’énigme, c’est le motif du crime qu’il interroge, le pourquoi du passage à l’acte. Plus que le crime, c’est le criminel qui l’intéresse, Fils d’humaniste taciturne, Jules Maigret sera, comme Simenon, celui qui essaie de comprendre sans juger. Plus que justicier patenté, il est « peseur d’âmes ». Or ce n’est qu’en 1950 que l’écrivain en dira plus à propos de son personnage, au trente-sixième volume de la série, avec Les mémoires de Maigret.

Dans la foulée de Maigret, les auteurs de polars contemporains ont « humanisé » le genre. En France, un Alain Demouzon avec Melchior, son héros « surbanalisé », Didier Daeninckx radicalisant l’approche sociale de Simenon sans le renier, comme le Pepe Carvalho de Montalban, en Espagne, politise ce cousin de Maigret. En Italie, Giorgio Scerbanenco s’inscrit lui aussi dans cette filiation avec son toubib Duca Lamberti, comme cet autre auteur « culte » qu’est devenu Andrea Camilleri, qui se réclame explicitement de Maigret dans la genèse de son Montalbano.

Enfin, le côté anti-expert de Maigret se retrouve chez les romancières anglaises Ruth Rendell ou P.G. James autant que chez divers auteurs nordiques (dont un Henning Mankell), et jusque dans les deux séries télévisées « humanistes » de Columbo et Derrick…

Dix entrées du Labyrinthe

En Pléiade

En PléiadeAvec ou sans Maigret, la bouleversante Lettre à mon juge, Le Bourgmestre de Furnes et son tableau balzacien d’une déroute, ou encore Les inconnus dans la maison et sa défense de la vraie justice, sont présents dans le premier de ces deux volumes de Romans rassemblant le Simenon « essentiel » en 22 titres. Le second s’ouvre sur La neige était sale, roman « noir » de l’Occupation, et s’achève sur Le chat. Une consécration, chez Gallimard, avec une préface magistrale de Jacques Dubois et l’Album iconographique Simenon.

Côté bio

Un troisième volume de La Pléiade rassemble Pedigree, roman à valeur biographique (jusqu’à seize ans), et la terrible Lettre à ma mère, entre autres romans qui ont des résonances liées à la vie de l’écrivain. Indispensables aussi : le Simenon de Pierre Assouline, biographie de grande envergure qui ne cache rien des positions parfois discutables de l’écrivain, rééditée en Folio. Très utile aussi : L’univers de Simenon, sous la direction de Maurice Piron, aux Presses de la Cité. Pour tout « routard » simenonien…

Pietr-le-Letton

Premier Maigret, entre Paris et Fécamp, riche en rebondissements et coups de théâtre. Le commissaire a déjà sa méthode d’immersion dans le milieu, attendant la « faille » révélatrice de la personnalité du suspect. Jouant sur le thème du double, avec la découverte d’un cadavre sosie du célèbre escroc international attendu à Paris, Maigret fait de l’enquête une affaire personnelle après la mort de son camarade Torrence. Finalement coincé, le faux Pietr confesse son passé au commissaire avant de se suicider sous ses yeux. Poche, 2008.

Le Coup-de-lune

Premier des romans « africains » de Simenon, ce livre fait écho aux remarquables reportages de l’écrivain par sa façon de décrire et de critiquer l’administration coloniale française dans les années 1930. Joseph Timar, fils de fonctionnaire venu tenter sa chance dans le commerce colonial, perd vite ses illusions après le meurtre d’un jeune boy à quoi s’ajoute la faillite de l’entreprise qu’il devait rejoindre. Violent et sensuel à la fois, ce roman de la désillusion coloniale saisit par sa façon de vivre une dérive personnelle de l’intérieur. Poche, 2003.

L’Affaire Saint-Fiacre

Est-il bien fiable, ce Maigret qui ne découvre pas le coupable au terme de son enquête, dont la conclusion sera « donnée » par le héros rentier, Maurice de Saint-Fiacre, en ce lieu très évocateur de son enfance pour le commissaire y revenant trente-cinq ans plus tard. Si l’ « efficacité » conventionnelle n’y est pas, le roman creuse plus profond et a été reconnu, par les spécialistes, comme l’un des sommets de la littérature policière, avec Le petit homme d’Arkhangelsk. Poche 2003 et 1997.

Les gens d’en face

Relevant des « romans de la destinée », donc non-Maigret, que Simenon appelait aussi ses « romans durs », cette évocation de la vie à Batoum, ville du sud de l’Union soviétique, au début des années 30, constitue un tableau impressionnant de la vie quotidienne soumise à l’oppression stalinienne, sans trace pour autant de discours politique. Le protagoniste en est un jeune consul turc du nom d’Adil bey, qui a de la peine à s’adapter à sa vie à Batoum, où « les gens d’en face », un agent de la police secrète et son épouse, exacerbent son malaise. Poche, 2004.

Le Pendu de Saint-Pholien

Un pur Maigret qui se rapproche, par sa substance, des romans-romans de Simenon, et par sa densité existentielle et par ses liens aussi, avec la jeunesse liégeoise de l’écrivain. C’est au terme d’une mission accomplie à Bruxelles que Maigret se lance dans une autre affaire après le suicide d’un inconnu dont il apprend qu’il est originaire de Liège et a participé à une société secrète anarchisante mêlée à un meurtre. Baignant dans une atmosphère lourde et tendue, le roman révèle une fois de plus la sagesse du commissaire.

Les trois crimes de mes amis

Le thème du « passage de la ligne » est essentiel dans l’univers de Simenon, qui fait que certains d’entre nous, d’un jour à l’autre, deviennent criminels. Dans ce récit en première personne qui tient à la fois de la remémoration personnelle et du roman, Simenon évoque trois destinées de meurtriers qui le ramènent dans son quartier d’Outremeuse et, plus précisément, dans le même local bohème proche de l’église de Saint-Pholien. Toute une époque, vécue par le jeune journaliste, revit avec cette évocation liégeoise d’entre-deux-guerres.

Le fond de la bouteille

Il y a de l’atmosphère faulknérienne dans ce roman « américain » d’une âpreté qui n’a d’égale que le sentiment profond de haine-amour liant deux frères, sur fond de dérive alcoolique et d’orages mexicains à la saison des pluies. Lorsque Pat, notable d’un village-frontière de l’Arizona, entre Mexique et States, voit débarquer un soir son frère Donald, condamné pour meurtre, l’alcool exacerbe le ressentiment refoulé dans un conflit qui rappelle le frère « ennemi » de Simenon. Le dénouement a, d’autant plus, valeur d’exorcisme.

Le Petit saint

Simenon disait que ce roman, composé à Epalinges en 1964, était l’un de ses préférés. Il y est question de l’enfance et de la formation de Louis Cuchas, avant-dernier né d’une famille de six enfants dont la mère se partage entre ses amants successifs et sa charrette de marchande des quatre saisons. Grouillant de vie finement observée, dans le quartier parisien des Halles et dans la bohème artistique des années 1920, cette éducation sentimentale d’un artiste gardant son cœur pur quand il devient célèbre diffuse une belle lumière.

Ces articles ont paru ce samedi 29 juin 2009 dans le supplément spécial consacré à Georges Simenon par 24 Heures. Cf: www.24heures.ch/Simenon