… Ce qui est terrible avec toi c’est que tu ramènes toujours tout à la cata, tu vois partout le pire : on trouve une peluche abandonnée sur un banc, tu penses aussitôt: mine personnelle, on entend une pétarade de feux d’artifice vers les jardins municipaux et toi : sûrement le Hamas ou les Tchétchènes; les Ricains se votent un président café au lait et ta seule conclusion c’est: Armageddon - eh tu commences à me tanner avec tes fantasmes de légionnaire de la Sainte Cause, Dantec, t’es sûr que tu seras clean pour Noël ?...

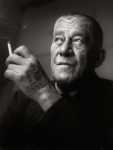

Image : Philip Seelen

Carnets de JLK - Page 156

-

Soft Apocalypse

-

L'insoumis

…Tu vois ce que je vois Abel ? / Je te vois déjà m’égorger comme l’Agneau - d’ailleurs c’est écrit dans ton regard, et voilà le couteau / Je ne comprends pas ce que Père attend de moi / Juste que tu me tues, Caïn : ce qui est écrit est écrit / Alors ça mon doux Abel, si tu crois que je vais lui faire ce plaisir : mon œil…

Image : Philip Seelen

-

Les petits amis

… J’avais dit clairement à Macha : je vais couper les ponts, mais autant parler à la neige de l’Oural : ça ne l’arrangeait pas, il y avait des années qu’elle recevait de jeunes violonistes dans son isba pendant que je trimais à l’aciérie, et c’est en somme moi qui les ai nourris durant ce temps, puis je lui ai coupé les vivres en lui annonçant que je lui couperais les ponts, mais tu sais ce que femme veut et quel romantiques nous sommes, nom de bleu, les hommes…

Image : Philip Seelen -

Le dit du dos

…Votre nuque est le siège de votre vrai Moi, mais vous ne la verrez jamais, un miroir ne vous en montrera jamais que le reflet et pas du tout ce que tout autre que vous peut en voir - et savoir ainsi qui vous êtes puisque aussi bien c’est à sa nuque qu’on distingue l’ange de la brute -, or je ne vous en dirai rien qui puisse vous distraire de ce que vous êtes, qui ferait mentir ce qu’elle avoue…

Image : Philip Seelen -

La journée de tous les désarrois

1 Journée, Le dernier film de Jacob Berger, d’une grande beauté d’image et vibrant d’émotion, nous revient sur petit écran, dimanche soir 20 décembre, à la TSR 2.La lugubre beauté des froides architectures de Meyrin, sous la pluie, diffuse immédiatement l’atmosphère à la fois hostile et vaguement enveloppante, un peu comme chez Simenon, du nouveau film de Jacob Berger, magnifiquement composé et tenu, tant du point de vue de l’image (Jean-Marc Fabre) et de l’orchestration des plans que de la musique (Cyril Morin) et du scénario (co-signé par Noémie Kocher et nominé pour le Prix du cinéma suisse) qui développe les divers points de vue des personnages (le père, la mère et l’enfant) en spirales entrecroisées avec autant d’élégance que de sens ajouté.

La première vision d’1 Journée de Jacob Berger, l’été dernier sur la Piazza Grande, en fin de soirée et pâtissant du seul soir de mauvais temps, avait souffert (en tout cas à nos yeux) de ces mauvaises conditions, s’agissant d’un film intimiste, à la fois très pictural et très musical. A le revoir, un charme plus profond s’en dégage.

Tout s’y déroule donc en un jour dans l’espace délimité par les barres de Meyrin où habite le trio familial et certaine jolie femme (Noémie Kocher) bien faite pour remplacer en douce l’épouse très lasse, le studio de Radios Suisse Romande La Première où Serge (Bruno Todeschini, nominé à Soleure, dont la présence intense et ravagée marque tout le film) massacre son émission matinale, le Musée Rath où Pietra (Natacha Régnier, qui rend bien aussi le désarroi de son personnage) collabore, l’école du petit et l’aéroport de toutes les fuites même ratées. Un chien au fort symbolisme faufile sa propre errance entre les personnages, blessé le matin par Serge qui culpabilisera tout le jour à l’idée d’avoir tué quelqu’un (il n’a fait que subir le choc sous la pluie), et croisant le chemin de Pietra dans les salles du musée squattées par un certain Hodler, dont il contemple avec elle une toile plus symbolique encore… Cela pourrait être kitsch, comme parfois on pourrait trouver les réparties de l’enfant Vlad (le petit Louis Dussol, d’une présence impressionnant) un peu trop écrites ou adultes ; mais non : il y a là une candeur grave qui est celle de l’enfant, justement, dont le rayonnement affectif, intelligence souffrante et attente conjuguées, se réfracte sur ses parents, plus paumés à vrai dire que lui.

Bref, comme une lancinante fugue concentrique à variations, 1 Journée en impose à la fois par la tendresse qu’il module et par sa grande beauté. Bruno Todeschini, Louis Dussol, Noémie Kocher et Jacob Berger.

Bruno Todeschini, Louis Dussol, Noémie Kocher et Jacob Berger.Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 23 janvier 2008.

-

Prescriptions

… Tu marqueras la Femelle. Tu marqueras l’Impure. Tu marqueras l’Épouse et la Fille nubile. Tu marqueras la Belle autant que la Rebelle. Tu ne marqueras point ta Mère, mais tu marqueras la Tentatrice se faisant passer pour elle: Belle-Mère, Épouse, toute Fille de Satan – toute Femelle, dit le Livre…

Image : Philip Seelen

-

Ceux qui n’avoueront jamais

Celui qui a cassé sa pipe sans casser le morceau / Celle qui ne comprend pas pourquoi son fils aîné a refusé de lui dire pourquoi il a rejeté les bon préceptes moraux de la famille Dulaurier avant de se pendre dans les bois de La Maudite / Ceux qui participent à des orgies absolument silencieuses / Celui dont personne n’a jamais su ce qu’il pensait malgré ses positions affichées de végétarien / Celle qui n’aura jamais parlé qu’à son chien Molosse décédé l’an passé / Ceux qui maugréent au parloir de la prison fédérale sans être compris de leur vis-à-vis / Celui qui n’a jamais reçu un encouragement verbal de son père biologique / Celle qui se vengeait de sa mère adoptive en se taisant / Ceux qui préfèrent ne pas dire ce qu’ils ne sont pas sûrs de penser / Celui qui en sait trop pour ne pas se taire / Celle qui a entendu dire que celui qui ne lui parle jamais ne fait qu’obéir à ceux qui ont des raisons de lui en vouloir depuis que son troisième mariage a merdé / Ceux qui évitent de penser à ce qu’on leur a dit sous le sceau du secret / Celui qui prétend percer le sens de tes silences / Celle qui enrage de ne pas obtenir de réponse à ses e-mails harcelants / Ceux qui se figurent que la retenue est un signe d’impuissance sexuelle / Celui qui se protège par une politesse excessive / Celle qui tient un registre précis des faits de médisance de son entourage / Ceux qui parlent très lentement pour décontenancer leur interlocuteur / Celui qui oblige sa fille à lui jouer du violoncelle pendant des nuits entières / Celle dont la palette verbale rivalise avec l’arc-en ciel / Ceux qui restent muets quand le curé leur dit comme ça que Dieu les écoute, etc.Image: Philip Seelen

-

Ceux qui voient les yeux fermés

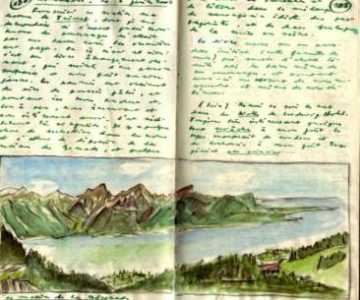

Celui qui se lave du bruit par l’aquarelle / Celle qui est émue rien qu’à prononcer le nom de Vermeer / Ceux qui associent de préférence le vert et le gris / Celui qui sait parler des blancs de Cézanne / Celle qui sent la peinture comme personne / Ceux qui rêvent en couleurs noircies au bitume de l’angoisse / Celui qui reste trois heures immobile devant la Madone de Duccio / Celle qui entre dans les paysages de Caspar David Friedrich / Ceux qui parlent sans rien voir / Celui qui a posé pour le Christ avant d’éventrer son amant sarde / Ceux qui modélisent les variations chromatiques du vert Véronèse dans la peinture classique finissante / Celui qui connaît par cœur la composition de la palette de Paul Cézanne / Celle qui brode la Vierge au Rocher au point de croix / Ceux qui sortent du musée Van Gogh avec le même tee-shirt cool de l’homme à l’oreille coupée / Celui qui fait de la peinture parce que l’odeur de l’huile le grise / Celle qui prétend que Morandi et Rothko ne valent pas une sauterie / Ceux qui ont des rideaux style Nymphéas de Monet dans leur living / Celui qui se dit le nouveau Bernard Buffet / Celle qui a osé tirer la langue à Balthus après trois heures de pose en camisole / Ceux qui trouvent au curé Waldemar une tête de Greco navré / Celui qui voit mieux les ciels de Corot depuis qu’il a perdu la vue, etc.Aquarelle JLK: le bourg de Murs, au Lubéron.

-

Ceux qui font peur aux enfants

Celui qui se dit le redoutable Nain d’Uppsala / Celle qui a de noires dents / Ceux qui font venir la nuit de la cave / Celui qui jette la terrapène dans le feu de l’eau / Celle qui menace Windsor de le pendre au croissant de lune/ Ceux qui capturent les oiseaux dans leurs sourcils / Celui qui secoue les barreaux du zèbre / Celle qui sourit en dépeçant le souriceau / Ceux qui se fardent les babines au miel amer / Celui qui cloue les cercueils de sa main valide / Celle qui tire la langue à Crochet qui fait semblant de la lui arracher puis se ravise en persiflant / Ceux que Mademoiselle Lupin menace de la caisse à poignards / Celui qui coupe les nez qui dépassent / Celle que terrifie la grosse voix alémanique de l’oncle aux dessus de doigts très velus / Ceux qui ont des trous dans le sourire / Celui qui nous menace de la bouteille à génie / Celle qui fait le tsunami dans le bassin du jardin dont aucun survivant n’est hélas signalé ce soir à notre connaissance / Ceux qui prétendent que les voisins démunis prennent en otages les rejetons des familles aisées du quartier des Oiseaux et va savoir ce qu’ils en font / Celui qui désigne la Porte condamnée et décrit volontiers le sort de ceux qui la forcent, etc.

Image : Philip Seelen -

Ciao Bellissima !

Susan Boyle à la trace

Le récit de Susie-la-simple relève autant du roman-photo que du croquis sociologique, dont les péripéties ont défrayé la chronique du début de l’été passé, plus précisément en mai dernier, lorsque Susan Boyle, 47 ans, vécut « le moment le plus important de sa vie » en passant le cap de la demi-finale du Britain’s Got Talent, le plus populaire des concours de variétés du Royaume-Uni,pour se retrouver, tel historique lundi de juin, devant le jury tricéphale de la Finale, défaite et triomphante à la fois…

Le conte de fée de celle que les méchants taxèrent d’« ange velu », dont la voix toucha des millions de gens, sur Youtube, à proportion inverse de sa dégaine et de sa candeur, que les cyniques persiflèrent, m'a rappelé la formidable scène de cinéma de Bellisima, de Luchino Visconti, durant laquelle un quarteron de producteurs se mettent à rire en assistant à la prestation chantée d’une petite fille dont sa mère (Anna Magnani), issue de milieu modeste, a juré de faire une star de la chanson. Pour différents que soient les contextes, les situations sont tout à fait comparables, qui mettent en jeu les grandes espérances de cœurs simples pris au piège de la gloriole manipulée.

Ladite situation, dans le cas de Susan Boyle, fille d’ouvrier et chômeuse elle-même, n’a pas manqué de susciter moult analyses plus ou moins marxistes ou chomskyennes, mais ce n’est pas du tout dans cet esprit que l’auteur de Susie-la-simple a conçu son approche biographique du «phénomène», qui évite autant la moquerie facile que la flatterie démago. Alonso Llorente, supposé affilié aux Loups gris italiens par son éditeur le présentant en postface, ne «dénonce» pas tant qu’il observe, presque avec envie, ayant cru comprendre que Susan était beaucoup plus heureuse que lui… Autant dire que la posture rompt avec la feinte générosité de nos grands intellectuels qui concluent d’avance à l’aliénation du peuple. Par ailleurs, plus qu’en enquêteur «sur le terrain», même si le terrain est documenté par diverses images révélatrices (on imagine Marguerite Duras s’exclamer : « dès que j’ai vu la maison de Susan… ») c’est plutôt le jeu de la fiction romanesque qui caractérise la démarche de l’auteur, dans un décor de banlieue écossaise que nous voyons évoluer entre crises économiques et modes musicales, où Susan surnommée «la simple» à 11 ans vit initialement sa vocation à l’église de Notre-Dame de Lourdes, laquelle a l’air d’un hangar propret, avant de la porsuivre d'un karaoké à une fête de famille.

Ce qu’il y a de beau dans le chemin de «Susie la simple», c’est que ledit chemin est aussi long qu’il est têtu, fondé sur la conviction que c’est son chemin à elle en dépit de son physique de moins en moins glamour, qu'elle assume avec ces sages paroles : «La société moderne juge trop vite les personnes sur les apparences», alors même qu’elle n’aspire pas tant à être une star qu'à « s’avancer dans la lumière et chanter ». Oui-da, long sera le chemin jusqu’à la troisième édition de la célébrissime émission d’ITV, mais c’est sur ce long chemin que Susan a travaillé son oreille (d’abord en écoutant la pluie ou le groupe America) et sa voix, bientôt reconnue dans la paroisse, les concours locaux, les concours régionaux, un premier disque de charité, etc.

Ainsi que l’a expliqué Alonso Llorente, qui entendit un soir Susan Boyle chanter dans un pub de Bathgate, dans l’indifférence massive des clients, la chanteuse « incarnait dans sa naïveté la dimension sacrificielle des classes populaires à l’ère de la démocratie totale ».

Alexandre Friederich, éditeur lausannois à l’enseigne d’Art & fiction, n’est pas très précis dans sa postface sur les vacations militantes de son auteur (supposé «fédérer des mouvements» en Angleterre l’année de sa rencontre de visu avec la future célébrité), mais les propos qu’il recueille sur le mécanisme du « jeu de massacre » de l’émission Britain’s Got Talent, consistant, pour la compagnie de production Syco, à sublimer les aspiration légitimes d’une classe sacrifiée en lui offrant une victoire symbolique, ne réduisent en rien la dimension originale de son témoignage, d’un humour radieux quoique au second degré s'entend… Hélas, ceux qui aimeraient rencontrer ce fameux Alonso en seront pour leur frais : il n’aurait laissé en gage de sa présence fugitive, à l’éditeur perplexe, qu’une moustache postiche…Alonso Llorente. Susie la simple ; une biographie de Susan Boyle. Editions Art & Fiction. Lausanne, 86p.

-

Les fugues de Corinne

Dès qu’on se met à lire ce premier livre au beau titre , Je voudrais être l’herbe de cette prairie, inscrit en lettres vertes sur la couverture agréablement orangée, après en avoir d’abord coupé les pages à l’ancienne manière civilisée (hélas inconnue des cadres des grands magasins Manor, qui ont renvoyé le stock à l’éditeur en le déclarant «impropre à la consommation ! »), on se trouve saisi par une espèce d’allégresse un peu folle: «Avec les escrocs internationaux et les chevaux, l’herbe partage une caractéristique: elle ne dort jamais, ou très peu. L’hiver l’oublie, le printemps la redresse, l’automne lui retire ses sucs. Elle est là et plus là. Toujours là sous les pieds, dans les rêves. De l’herbe froide affrontée en pyjama trop léger à l’élastique distendu à la taille. Il ne fait ni nuit ni jour. Rien ne s’interpose entre le ciel et ces pieds nus, qui se mettent à courir, pour une balle perdue dans l’herbe, pour la brûlure, pour le plaisir».

Et l’on serait bien tenté de coudre cent autres citations de la prose fuguée qui constitue les pages de ce livre et celles de son jumeau paru simultanément sous une couverture analogue et avec un titre de tonalité proche (Je suis tout ce que je rencontre) pour faire goûter au lecteur cette écriture à peu près incomparable, n’était à celle du génial Charles-Albert Cingria, certes plus continûment inspiré et profond que sa folâtre disciple, mais partageant avec celle-ci la propension à «la déclaration d’amour, dans une oeuvre où pas une ligne ne parle d’amour». Et cette seconde citation se rapportant justement à Cingria s’impose encore à l’évidence: «Son herbe c’est de l’eau, comme le corps, fragile comme lui, citadine, ce que le rat est au ruisseau invisible, le sanglot à l’amour, la peinture au mur, le café au croissant, la sève au probable, une odeur avant-coureuse, lui qui trouve la paille douce, le fumier violent, le sol tendrement noir. Un raccourci de l’instant présent. Une courbe de santé...»

De même que Corinne Desarzens distingue «ceux qui dorment avec leur montre et les autres sans», le vénérable essayiste anglais Isaiah Berlin discernait, chez les écrivains, le type du renard et celui du hérisson. Le premier (un Cingria) grappille et produit une oeuvre plutôt baroque à labyrinthes, le second (un Ramuz) stocke une oeuvre solidement «tenue ensemble». Or, les deux ouvrages dont il est ici question réalisent la combinaison de ces deux tendances du lyrisme digressif et de l’accumulation concentrée. La suite fuguée de Je voudrais être l’herbe de cette prairie correspond en effet, tout naturellement, au voyage ferroviaire à travers l’Europe, du Portugal en Russie, que restituent ces récits, tandis que Je suis tout ce que je rencontre se tisse et se déploie par rayonnements concentrique à l’imitation de l’araignée, inspiratrice à la fois très familière et trop méconnue de ce subtil traité.

Lectrice aux curiosités insatiables, aussi attentive à la déambulation d’une Argiope frelon au plafond de sa cuisine qu’à une partition de Bach (une page qu’il est mortifiant de ne pouvoir citer toute!) ou à l’interprétation d’une scène de théâtre nô, entre mille autres intesections du vivant et de ses transmutations, Corinne Desarzens donne autant qu’elle absorbe, et c’est un bonheur rare que de la suivre en ses impros de musique verbale.

Corinne Desarzens. Je voudrais être l’herbe de cette prairie. Récits. L’Aire, 144p.

Corinne Desarzens. Je suis tout ce que je rencontre. Récits. L’Aire, 240p. -

Notes panoptiques 2005, III

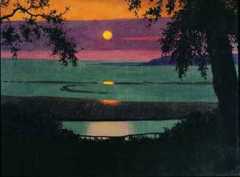

Au Devero. JLK, huile sur panneau, 2005.

Il y avait des nuées noires, ce matin à cinq heures, montant comme des spectres dansants de la cuve argentée du lac, et tandis que je buvais mon café le titre de ce livre en épreuves non corrigées que m’a envoyé Bourgois m’est soudain apparu: La fin de l’impossible ; et trois heures plus tard, dans le train longeant les eaux étales sous le ciel bas, j’ai commencé de lire ce nouveau livre à paraître du philosophe Paul Audi qui se donne aussitôt comme un acte de reconnaissance aux «alliés» occultes que sont pour nous certains écrivains ou certains artistes accordés à «l’étrange acoustique du monde spirituel» dont parle Kierkegaard.

Tout de suite j’avais été mis en confiance, ou plutôt en consonance avec la voix de l’auteur et intrigué, touché, réellement ému par la façon d’emblée d’annoncer le besoin d’une «explication avec la vie» passant non par un système ou une doctrine mais par l’expérience d’un écrivain rompant avec le «Moi-même moi-mêmisant», pour embrasser «le Tout de la vie», à savoir Romain Gary, Romain Gary que j’ai peu lu jusque-là, Romain Gary à côté duquel j’ai passé, Romain Gary dont Nancy Huston me disait elle aussi l’importance, Romain Gary qui écrit «j’attends la fin de l’impossible», Romain Gary l’écrivain que le philosophe Paul Audi, se réclamant de Chestov que j’ai tant fréquenté et aimé, présente comme celui qui l’aide à lutter contre les évidences pour conjurer l’impossible dans nos têtes, l’impossible verrouillé par l’idéologie et la morale, l’impossible verrouillé par les lois de la nature, l’impossible que Chestov le philosophe espérait conjurer avec l’aide de l’écrivain Dostoïevski…

C’était le matin, j’allais à la rédaction, j’entendais cette voix à travers «l’étrange acoustique du monde spirituel», les gens dans le train me semblaient plus beaux, ces mots me parlaient: «Toute la force de l’œuvre de Gary vient de ce qu’il a cherché, sans relâche mais sans non plus se faire d’illusion, à contredire la sagesse de l’Homme manqué. Constamment, derrière les mots, sinon entre les lignes, tous ses romans laissent entendre le cri de l’enfant qui n’est pas encore déçu – ou celui de l’homme mûr qui refuse de comprendre».

Et du même coup j’entrevoyais de nouveaux livres à lire, peut-être un nouvel interlocuteur longtemps inaperçu, et me voici ce soir commençant de lire L’angoisse du roi Salomon tandis que l’ombre se fait sur la montagne… (A La Désirade, en août)

C’est notre ami le linguiste savant, l’autre soir, tandis que les fusées et autres feux d’artifices éclairaient le ciel du 1er août, fête nationale des Helvètes, qui m’a donné l’envie féroce de retrouver James Lee Burke, dont il a commencé à nous raconter le dernier roman traduit, Purple cane road, que je me suis procuré dare-dare pas plus tard qu’hier et dont j’ai lu déjà les trente premières pages. Retrouver le flic alcoolo Dave Robicheaux, beau gosse au grand cœur des bords du lac Pontchartrain, en Louisiane pourrie, est toujours un vieux bonheur, et surtout que cette fois il est touché personnellement du fait qu’un malfrat lui balance comme ça, au passage, que sa mère a été assassinée dans telle et telle circonstance, il y a des années de ça, sa mère qui n’était pas plus du genre sainte que la mère de James Ellroy, à laquelle on pense évidemment dans cet équivalent romanesque du superbe Ma part d’ombre. Mais pourquoi diable James Lee Burke nous manque-t-il tellement de loin en loin? Parce que son dépotoir est beau. Parce que la nature sauvage de sa Louisiane est belle. Parce que ses personnages ont de la gueule. Parce que sa phrase, parce que ses mots, même traduit, ont du chien. Bref et surtout: parce que c’est intéressant.

C’est notre ami le linguiste savant, l’autre soir, tandis que les fusées et autres feux d’artifices éclairaient le ciel du 1er août, fête nationale des Helvètes, qui m’a donné l’envie féroce de retrouver James Lee Burke, dont il a commencé à nous raconter le dernier roman traduit, Purple cane road, que je me suis procuré dare-dare pas plus tard qu’hier et dont j’ai lu déjà les trente premières pages. Retrouver le flic alcoolo Dave Robicheaux, beau gosse au grand cœur des bords du lac Pontchartrain, en Louisiane pourrie, est toujours un vieux bonheur, et surtout que cette fois il est touché personnellement du fait qu’un malfrat lui balance comme ça, au passage, que sa mère a été assassinée dans telle et telle circonstance, il y a des années de ça, sa mère qui n’était pas plus du genre sainte que la mère de James Ellroy, à laquelle on pense évidemment dans cet équivalent romanesque du superbe Ma part d’ombre. Mais pourquoi diable James Lee Burke nous manque-t-il tellement de loin en loin? Parce que son dépotoir est beau. Parce que la nature sauvage de sa Louisiane est belle. Parce que ses personnages ont de la gueule. Parce que sa phrase, parce que ses mots, même traduit, ont du chien. Bref et surtout: parce que c’est intéressant.

Un jour Michel Butor, après la parution de ses mémorables lectures en quatre volumes de Balzac, interrogé par Bernard Pivot sur la raison de cet engouement, lui répondit simplement: parce que Balzac est intéressant. Voilà: Balzac est intéressant. De même que le Philip Roth de Pastorale américaine est intéressant. Christine Angot n’est pas intéressante, ni Frédéric Beigbeder non plus, ni moins encore ce néant imprimé que figure Marc Levy, tandis que Simenon est intéressant, et Michael Connelly dans L’envol des anges, et Ryu Murakami dans Thanatos, et James Lee Burke dans Purple Cane Road.

Notre ami linguiste, l’autre soir, nous a raconté son étude de l’usage des temps dans le roman policier contemporain, qui lui a fait découvrir la complexité de la narration de Simenon, par opposition aux mécanismes répétitifs et conventionnels d’un Jean-Patrick Manchette, dont je me suis toujours demandé pourquoi il m’ennuyait plus souvent qu’à son tour. N’est-ce pas intéressant cela aussi?

Le Triple concerto pour hautbois de Bach accompagne ma rêverie tandis que les nuages rougeoient un peu plus et qu’une dernière effusion d’or laiteux se répand du couchant sur tout le bassin lémanique…

Le Triple concerto pour hautbois de Bach accompagne ma rêverie tandis que les nuages rougeoient un peu plus et qu’une dernière effusion d’or laiteux se répand du couchant sur tout le bassin lémanique…

Tout à l’heure je regardais, d’un œil, le Dalaï-lama aux infos du soir, en même temps que de l’autre je lisais Au secours Houellebecq est de retour!, ce petit livre vite fait et peut-être prématuré, s’agissant d’un livre que personne n’a encore eu l’heur de lire, alors même que l’auteur, Eric Naulleau, stigmatise l’éditeur et les Inrocks pour l’avant-campagne démente menée autour de la chose à venir… Si je partage entièrement sa virulente critique d’un système qui tend de plus en plus à noyer la littérature dans la masse de n’importe quoi, et substituer, à l’approche attentive des livres, le battage médiatique où il n’est plus question par exemple que des goûts culinaires de l’Auteur ou de son penchant pour les chiens, en revanche Naulleau me semble injuste envers l’apport de Michel Houellebecq, tout de même très intéressant par sa façon de mimer la déprime d’époque, au moins symptomatique, et parfois aigu dans ses observations et plus encore par leur modulation, surtout dans Extension du domaine de la lutte. Cela étant, apparu cinquante ans plus tôt, un tel écrivain se serait fondu dans la catégorie des seconds couteaux, cela ne fait pas un pli à mes yeux, tandis qu’aujourd’hui les données conjuguées d’un creux de vague et des moyens de valoriser l’insignifiance à grands coups de publicité en fait un «auteur-phare», selon la formule aussi consacrée que débile…

Ah mais plus important à l’instant: ces derniers feux de rouge en fusion dans le jour qui s’en va sur les ailes du hautbois…

L’air avait une acuité de cristal, ce matin sur les crêtes dominant la vallée de Chamonix, mille mètres plus bas, face au Mont-Blanc dont la calotte étincelait sous le premiers rayons, et je me suis dit que non: que la première métaphore de Baleine ne collait pas, quand l’un parle d’une carrière de marbre à propos de l’animal échoué sur le rivage, et qu’un autre ensuite le compare à une montagne de neige; mais non, le Mont-Blanc n’a rien d’une baleine échouée au bord du ciel, me disais-je en visant le cairn du col du Brévent, et d’ailleurs j’avais pris le petit livre dans mon sac avec l’intention d’en achever la lecture quelque part sur ces hauts gazons exhalant les parfums d’orchis et de gentianes, et c’était cela même me disais-je: l’odeur de la baleine change tout lorsque Pierre et Odile s’en approchent.

L’air avait une acuité de cristal, ce matin sur les crêtes dominant la vallée de Chamonix, mille mètres plus bas, face au Mont-Blanc dont la calotte étincelait sous le premiers rayons, et je me suis dit que non: que la première métaphore de Baleine ne collait pas, quand l’un parle d’une carrière de marbre à propos de l’animal échoué sur le rivage, et qu’un autre ensuite le compare à une montagne de neige; mais non, le Mont-Blanc n’a rien d’une baleine échouée au bord du ciel, me disais-je en visant le cairn du col du Brévent, et d’ailleurs j’avais pris le petit livre dans mon sac avec l’intention d’en achever la lecture quelque part sur ces hauts gazons exhalant les parfums d’orchis et de gentianes, et c’était cela même me disais-je: l’odeur de la baleine change tout lorsque Pierre et Odile s’en approchent.

C’est le miracle de la lecture de se faire de nouveaux amis en moins de deux, ou de se rappeler soudain ceux qu’on avait oubliés. Car je connaissais Pierre et Odile depuis de longues années, pour avoir déjà lu Baleine, cette nouvelle de Paul Gadenne comptant à peine trente pages, rééditée il y a quelque temps par Hubert Nyssen et que j’ai relue avec l’impression de la redécouvrir plus physiquement que la première fois, par le seul fait qu’on ne lit pas, à passé cinquante ans, un texte évoquant la mort comme on le lit à vingt ans. De fait Baleine, décrivant le cadavre d’une baleine en train de se décomposer sur une grève, est plus qu’un texte symbolique: une espèce de poème métaphysique que vivent deux jeunes gens élégants, juste un peu moins frivoles que les autres, Pierre et Odile qui étaient avec moi cet après-midi dans les rhododendrons des abords du refuge Bel-Lachat quand j’ai ressorti l’opuscule.

La prose de Gadenne est d’une beauté de parfaite économie. Sa façon de décrire la féerique bidoche du cétacé aux soieries pourrissantes nous trouble et nous enchante à la fois, comme fascinés par cette grosse fleur puante, mais non pas fleur: animale créature à laquelle nous nous identifions Dieu sait pourquoi, à croire que la baleine nous rappelle notre mère ou des voyages antérieurs, peu importe – cette façon légère et fulgurante me semble la littérature même, qui ramasse en quelque pages toutes nos questions et tous nos vertiges, l’horreur et la splendeur.

Mais bougre que cette descente du Brévent est claquante! Et comme il fait bon alors se tremper dans le torrent glacial qui serpente, de l’autre côté de la vallée, au pied des Drus. C’est là que, dans le sable blanc, j’ai fini Baleine, tandis que les hélicos tournaient à n’en plus finir dans les parages des Drus, du Requin ou du Caïman, peut-être du Fou? Dans la foulée, j’ai pensé qu’il était significatif qu’un requin échoué sur un rivage ne puisse dégager la moindre poésie, pas plus qu’un Caïman d’ailleurs, pour ne pas quitter la formidable nomenclature des Aiguilles de Chamonix…

Tandis qu’une baleine contient le monde et en décline tous les aspects. Moby Dick, évidemment présent en filigrane, fut une montagne blanche et un monstre biblique, mais je me rappelle soudain qu’aucun de nos écrivains alpins n’a produit trente pages de cette densité qui puissent restituer, des montagnes, ce que certains peintres ont si bien saisi à l’époque romantique, à savoir le mystère, l’odeur de la vie et de la mort, ce contraste de notre légèreté et du poids des choses, la chair d’un chamois qui se décompose dans un pierrier et la grâce d’un enfant sautant de pierre en pierre, le ciel d’été roulant ses myriades d’étoiles au-dessus des parois lugubres, tout ce chaos, et là-haut ces papillons multicolores des parapentes, et sur le sable blanc du torrent aux eaux laiteuses ce lecteur divaguant…

Les dernières notes datées que j’ai publiées dans mes Carnets de JLK (1414 visites ce mois) m’ont permis de renouer avec une forme de narration-méditation quotidienne déjà pratiquée de loin en loin, nourrie à la fois d’éléments existentiels immédiats et de lectures ou d’observations de toutes sortes, qui correspond à merveille, je crois, à mon absorption de chaque jour et à mon besoin de la mettre en forme. Cette cristallisation, par l’écriture ou par la peinture, est réellement la base de mon rapport actuel avec le réel.

Lorsque Czapski m’a dit un jour qu’il bandait pour la couleur, avec une de ces élans juvénils qui semblaient soulever tout à coup sa vieille carcasse repliée comme celle d’un grand oiseau en cage, dans la mansarde à plafond bas de l’Institut polonais, à Maisons-Laffitte, je l’ai pris comme un saillie, c’est le cas de dire, sans me douter alors de ce que le rapport physique avec la peinture pouvait avoir effectivement de sensuel et d’excitant, notamment lorsqu’une forme émerge du chaos des couleurs, et surtout dans la pratique dionysiaque de celles-ci. De fait on n’imagine guère Monsieur Bonnard, debout devant sa toile en cravate, bandant pour la couleur, même si celle-ci est chez lui tous les jours à la fête. Mais Bonnard est un apollinien, comme Cézanne, sauf quand celui-ci caresse ses baigneuses et ses baigneurs.

Lorsque Czapski m’a dit un jour qu’il bandait pour la couleur, avec une de ces élans juvénils qui semblaient soulever tout à coup sa vieille carcasse repliée comme celle d’un grand oiseau en cage, dans la mansarde à plafond bas de l’Institut polonais, à Maisons-Laffitte, je l’ai pris comme un saillie, c’est le cas de dire, sans me douter alors de ce que le rapport physique avec la peinture pouvait avoir effectivement de sensuel et d’excitant, notamment lorsqu’une forme émerge du chaos des couleurs, et surtout dans la pratique dionysiaque de celles-ci. De fait on n’imagine guère Monsieur Bonnard, debout devant sa toile en cravate, bandant pour la couleur, même si celle-ci est chez lui tous les jours à la fête. Mais Bonnard est un apollinien, comme Cézanne, sauf quand celui-ci caresse ses baigneuses et ses baigneurs.

A l’opposé, qu’on imagine le plus souvent ivres et virtuellement à poil dans le bordel de leur atelier: Soutine et Bacon, dont les couleurs sont autant de décharges nous touchant «directement au système» nerveux, comme le notait justement Sollers à propos de Bacon.

C’est le côté sauvage de la peinture, qui ne se résume souvent qu’à une touche ou à une échappée de liberté folle, comme chez Véronèse ou Delacroix la mèche rebelle dépassant sur le côté…

Peindre est un plaisir sans comparaison avec celui de l’écriture, mais ce n’est pas tant une affaire d’érection que d’effusion dans le tourbillon des odeurs et des couleurs, de quoi surgit la forme. Paul Gadenne montre, dans Baleine, combien la forme créée est belle, émouvante et paradoxale, et d’autant plus belle, en opposant une partie encore intacte de la dépouille, ailerons et gouvernail, qu’elle nous apparaît au milieu du désordre de chairs retournant au chaos originel. J’avais vu cela en Grèce lorsque je lisais Kazantzakis, tombant soudain le long d’une plage de l’île d’Ios sur un chien ensablé, squelette à tête encore pelucheuse et aux yeux de verre éteint.

Nietzsche a montré mieux que personne, je crois, et Berdiaev après lui, cette oscillation entre dionysiaque et apollinien, qui ne se réduit pas au dualisme entre physique et spirituel, loin de là, mais renvoie au corps sans limites de certains Chinois et de tous les vrais mystique qui «bandent» pour Dieu - les femmes autant que les hommes, cela va de soi…

On croit avoir tout dit de Ripley en le réduisant à un pervers inquiétant se plaisant en eaux glauques, mais le personnage est beaucoup plus que cela: un homme perdu de notre temps, un type qui rêve d’être quelqu’un, au sens de la société, et le devient en façade, sans être jamais vraiment satisfait ou calmé, même au clavecin.

On croit avoir tout dit de Ripley en le réduisant à un pervers inquiétant se plaisant en eaux glauques, mais le personnage est beaucoup plus que cela: un homme perdu de notre temps, un type qui rêve d’être quelqu’un, au sens de la société, et le devient en façade, sans être jamais vraiment satisfait ou calmé, même au clavecin.

Il faut lire la série des romans dans l’ordre de leur composition pour bien voir d’où vient Tom Ripley, survivant comme par malentendu à la disparition accidentelle de ses parents. C’est un peu la version thriller de L’homme sans qualités, dont l’écriture apparemment plate de Patricia Highsmith ne tisse pas moins un arrière-monde aux réelles profondeurs. Ripley l’informe rêve d’art et y accède par tous les biais, y compris le faux (l’invention de Derwatt) et le simulacre - il peint lui-même à ses heures, comme on dit… Ripley est un humilié qui se rachète en douce, comme il peut, un pas après l’autre. C’est un peu par malentendu qu’il commet son premier meurtre, parce qu’un jeune homme l’a blessé, et pour tout le reste qui justifiait cet énervement du moment: tout ce que symbolisait ce fils de pute d’enfant gâté. Ensuite, le premier pas étant franchi, on croit savoir que le meurtre transforme l’homme en meurtrier et que ce nouvel état suppose de nouvelles lois, avec lesquelles Ripley va jouer, parfois pour la bonne cause, comme on dit, comme dans Ripley s’amuse, peut-être le meilleur de la série, qui a inspiré deux beaux films et deux interprétations (Bruno Ganz et John Malkovitch) dont la meilleure n’est pas celle de L’ami américain, il me semble.

En lisant ces jours Sur les pas de Ripley, je retrouve cette atmosphère de voluptueuse angoisse si particulière, propre à l’auteur, qui m’évoque le besoin de se faire peur des enfants pelotonnés dans leur nid de souris. Il y avait de ça chez la vieille gamine, qui refusait en outre l’ordre des gens dits normaux commettant toutes les saloperies sans froisser rien de leurs costumes de gens au-dessus de tout soupçon.

Un jour que je lui demandais ce qui motivait selon elle les crimes, Patricia Highsmith m’a répondu que c’était cela presque toujours: d’avoir été humilié, de se sentir rejeté du bon camp, de n’être pas admis au vernissage… Ce dont Ripley tire, sans trop le vouloir, tout à son instinct d’animal dénaturé, le parti qu’on voit…

Nulle conversation, mais un morne balancement entre mutisme et papotage.

Le seul contact avec les gendelettres me tue. Ce n’est pas seulement qu’ils ne soient pas intéressants, c’est qu’ils sont gentils, si gentils qu’on n’a pas le cœur de leur dire ce qui est, à savoir que ce sont des casse-pieds.

L'avantage des rangements tient à cela que nous retrouvons quantité de livres que nous avions oubliés, comme cet Aller retour New York d’Henry Miller, dans la collection de la Petite Ourse de Rencontre qui a ressurgi hier soir d’un Ararat de bouquins empoussiérés et que je me suis mis tout de suite à relire. L’énergie de ce formidable bretteur! Et le rappel d’Alfred Perlès, auquel ce livre est adressé, dont Miller dit que c’était le plus abondant épistolier des terres émergées. Du coup je me suis rappelé qu’il fallait que je fasse un signe à ma chère Asa, qui m’a toujours fait tant de réclame pour Miller, et que je reprenne mon Zambèze d’échange de lettres avec l’impayable Antonin.

J’ai relevé ce matin, sur le rapport quotidien des visites de mes Carnets de JLK, que j’avais reçu 2071 visites durant cette première quinzaine d’août, et là encore je me suis dit: gare à l’illusion: un clic et tout ça s’évapore comme neige de baleine au soleil assassin…

N’empêche que l’on y croit, à nos messages à Dieu sait qui et autres bouteilles à la mer. Même de plus en plus isolés les uns des autres, ils s’envoient comme ça des signes, les humains. Sophie nous balance d’ailleurs, ce dimanche matin, un dernier SMS de Damas. Et hier c’était l’ami Nicolas de son île grecque. Et tout à l’heure un autre texto du jeune Bruno rêvant au bord du Rhin.

Notre grande petite Sophie est revenue hier de Syrie, les bras surchargés de cadeaux. C’est un vrai souk qu’elle a déballé sous nos yeux ébahis. Nous en avons bien ri et j’étais tout songeur en l’entendant raconter que, là-bas, les femmes se baignent tout habillées; et de la voir, sur les photos, engoncée comme en plein hiver, par des chaleurs torrides, m’a fait sourire aussi et me rappeler mon peu d’attirance pour ces pays et ces mentalités si figées dans les conventions pseudo-religieuses, évidemment claniques et toutes sociales. Dieu sait que je ne suis pas dupe des progrès dont nous nous targuons, mais tout de même, tout de même…

Cocteau disait que, sur l’île déserte fameuse, c’est le dictionnaire qu’il emporterait en désignant, par manière de boutade, ce qu’on pourrait estimer «le livre des livres», mais cette formule convient aussi à certaines sommes de lecture dont celle que je préférais jusque-là était le formidable recueil des Plaisirs de la littérature de John Cowper Powys, que vient rejoindre aujourd’hui l’épatant Dictionnaire égoïste de la littérature française de Charles Dantzig, lequel me fait regretter qu’il n’y ait pas plus d’égoïstes dans ce monde d’altruistes déclarés…

Cocteau disait que, sur l’île déserte fameuse, c’est le dictionnaire qu’il emporterait en désignant, par manière de boutade, ce qu’on pourrait estimer «le livre des livres», mais cette formule convient aussi à certaines sommes de lecture dont celle que je préférais jusque-là était le formidable recueil des Plaisirs de la littérature de John Cowper Powys, que vient rejoindre aujourd’hui l’épatant Dictionnaire égoïste de la littérature française de Charles Dantzig, lequel me fait regretter qu’il n’y ait pas plus d’égoïstes dans ce monde d’altruistes déclarés…

J’aime bien pourtant ce décalage entre le mot qui juge d’avance et ce qu’on découvre qu’il désigne: c’est déjà tout un programme. On verra vite qu’égoïste ici signifie surtout personnel, non pas du tout d’un Moi narcissique mais d’un Je qui s’affirme en absorbant à la fois tous les Nous, dont le dandysme consiste à ne penser comme personne dans les mots de tout le monde.

Sur le premier mot d’Action, Charles Dantzig se présente avec porte-voix et fauteuil à son nom, hollywoodien metteur en scène «regardant l’infanterie des écrivains qui discute, rit, fume, déambule en attendant la première prise», mais son cinéma à lui ne pratiquera guère la tonitruance de l’effet spécial, plutôt du genre de Martin Scorsese quand il raconte, merveilleusement, son cinéma italien ou son cinéma américain, à l’égoïste là aussi.

Charles Dantzig a le sens très français, entre La Bruyère, Saint-Simon et Jules Renard, de la formule qui ramasse et sonne clair, mais ce n’est pas ce que je préfère chez lui. Je le préfère dans les développements subtils et les jugements au débotté, surtout je raffole de ce lecteur à sa pointe, pour reprendre la notion d’un auteur qu’il cite, le génial Baltasar Gracian.

Pietro Citati se lamente aujourd’hui, dans La Repubblica, en évoquant le saccage progressif des plus beaux sites d’Italie, à propos des petits villages du Tyrol méridional chers à Mahler et Hofmannstahl, et plus précisément de Versciago di Sopra (Obervierschach) qu’on est en train de dénaturer par un développement immobilier intempestif.

Pietro Citati se lamente aujourd’hui, dans La Repubblica, en évoquant le saccage progressif des plus beaux sites d’Italie, à propos des petits villages du Tyrol méridional chers à Mahler et Hofmannstahl, et plus précisément de Versciago di Sopra (Obervierschach) qu’on est en train de dénaturer par un développement immobilier intempestif.

Or c’est le mouvement inverse que nous venons d’observer en découvrant, dans les hauts du val d’Ossola, le parc naturel du Devero dont les grands espaces d’une somptueuse sauvagerie évoquent l’Amérique plus que l’Europe, à cela près que, dans les villages en train de (re) prendre conscience de leur patrimoine, l’effort de résister au nivellement et à l’uniformisation se ressent comme un nouveau sursaut de ces populations alpines à longue mémoire.

A tous les étages habités du Devero, qu’on atteint par une route très escarpée en bifurquant, sur la route sur Simplon, à quelques kilomètres en aval de Domodossola, l’on est ainsi frappé par le goût des reconstructions à toits de pierre et boiseries dans le style des Walser, autant que, passé le barrage à toute circulation automobile, par la qualité des chemins piétonniers. Le céleste bleu pur du 18 août a fait affluer, de Milan et de partout, une inconcevable procession d’automobiles, toutes garées le long de la route de montagne, sur des kilomètres et des kilomètres. Vision buzzatienne des enfers du XXe siècle que cet interminable scolopendre multicolore, mais au-delà d’un hallucinant tunnel non éclairé traversant la montagne de part en part: halte-là, tout le monde continue pedibus.

La foule est encore dense sur la moquette de gazon du vaste amphithéâtre du premier val Devero, mais au fur et à mesure qu’on s’élève, par les paliers successifs d’une espèce d’escalier montant vers le ciel à travers les forêts de châtaigniers dominant des lacs vert émeraude, et par d’immenses hauts plateaux de tourbières traversées de ruisseaux d’une traînante limpidité, jusqu’aux citadelles rocheuses découpant là-haut leurs créneaux dentelés, les marcheurs se font plus rares et, en fin de journée, c’est dans une solitude absolue que nous serons redescendus à travers ces jardins suspendus coupés de falaises à pic, de cascades aux eaux fumantes et de vertigineuses vires.

Ce que nous aurons apprécié le plus, cependant, au terme de cette balade, c’est de retrouver de vrais hôtes à l’italienne, le soir, à l’Albergo della Baita (ce nom signifiant maison), sur l’alpage de Crampiolo, entre la sainte petite chapelle et le torrent; cet accueil jovial et sans chichis, et cette cuisine généreuse et variée, servie sans compter et sans cesser de sourire par les gens de la Signora Rosa: cette Qualité, cette civilisation naturelle, cette vraie culture transmise, cela même que l’esprit de lucre ou le seul souci de rentabilité altèrent un peu partout, mais dont certains retrouvent aujourd’hui la valeur.

Je trouve juste et bon que Pietro Citati, grand lecteur de Proust et de Kafka, l’exemple à mes yeux de l’honnête homme, prenne à cœur de s’indigner contre l’atteinte, justement, à ce qui a fait la Qualité de ce pays qui est le sien, dans la mesure où la civilisation et la culture englobent l’aspect des maisons et des jardins, la cuisine autant que la conversation, le souci une fois encore de perpétuer ladite Qualité. J’espère seulement ne pas idéaliser celle que j’ai ressentie, n’était-ce qu’en passant, chez les Piémontais de ce haut-lieu du Devero où nature et culture semblent encore en consonance.

Juste en dessous du col de l’Albrunn, l’autre jour, avant de débusquer une gargantuesque marmotte au milieu des hauts gazons, je suis tombé sur deux moutons brun grave, absolument seuls dans le pierrier, qui m’ont considéré d’un air vaguement réprobateur tandis qu’une pensée me revenait à propos de ce que dit Charles Dantzig, dans son Dictionnaire égoïste de la littérature française, sur l’incompatibilité entre puritanisme et littérature, mais aussi sur sa détestation de la montagne.

Charles Dantzig dit ne pas aimer la montagne, où cela manque selon lui de cafés et de cinéma. Invité à passer une nuit à Sils-Maria au titre (si j’ai bien compris) de connaisseur de Nietzsche, il s’est laissé tirer l’oreille avant de renoncer tout à fait, en quoi il a eu tort évidemment, car à Sils-Maria, le long du lac, il eût croisé les spectres cinématographiques à outrance de La montagne magique, à un coup d’aile de la maison natale de Giacometti et de cette autre merveille qu’est le village de Soglio, sur son promontoire annonçant déjà l’Italie, où Rilke a séjourné et Jouve situé Dans les années profondes, le premier récit de La scène capitale.

Il n’y a peut-être pas de cinémas en montagne, mais il y a du Japon en Engadine et de sévères moutons aux regards de sombres pasteurs bergmaniens sur les roches livides. Or le puritanisme est ce barrage de lourde pierre, semblable à celui qui retient les eaux d’émeraude du Lago di Devero, qu’un écrivain ne peut que se sentir appelé à briser pour lâcher les bondes de ce qui bouillonne en lui, et c’est ainsi que, de Nathanaël Hawthorne à John Cowper Powys ou, au pays de Calvin, à Benjamin Constant et Jacques Chessex, le puritanisme construit ceux-là même qui en feront éclater la gangue. Calvin fut un écrivain autant qu’un épouvantable éteignoir, et nous pouvons jouer avec cela comme les Anglais et les Nordiques, Pasolini dans ses Lettere luterane si contradictoires ou Ramuz et ses propres antinomies de lyrique coincé.

En ce qui me concerne, je me sens typiquement un puritain qui emmerde le puritanisme, comme les moutons sévères du col de l’Albrunn emmerdent le panurgisme prêté à leur espèce. L’horreur serait qu’il n’y ait plus de barrage, n’est-ce pas, et là je présume que nous nous retrouvons avec Dantzig. C’est d’ailleurs ce que je trouve de plus follement stimulant à la lecture de son livre: que tout ce qu’il dit qui me heurte, m’intrigue, me paraît d’abord extravagant (ce qu’il écrit sur Molière, contre tant de platitudes convenues auxquelles j’ai trop souvent souscrit) en appelle à des retouches de ma part, qui en susciteraient peut-être d’autres de la sienne. Ce livre est une conversation, comme il n’en est plus guère par les temps qui courent sauf, disons, à ces hauteurs, avec un Pietro Citati ou un Marc Fumaroli, si l’on s’en tient aux vivants.

A son corps défendant j’ai traîné « mon » Dantzig à travers les forêts de mélèzes et les tourbières, sans cesser de resonger à ce qu’il dit de Morand (magnifique et nul à la fois) ou de Vialatte, de Romain Gary (où il fait montre de tant de justesse généreuse) ou de Léautaud (notre passion commune), de Fermina Marquez ou de Montherlant dont il fait le bilan des raisons de la détestation qui le poursuit et celui des motifs de l’admirer quand même.

Charles Dantzig admire et c’est assez rare par les temps qui courent, mais plus encore il fait l’éloge de la transmission, et c’est ce qui me le rend infiniment proche, quand notre époque d’atrophie répand le nouveau provincialisme dans le temps (dont parlait T.S. Eliot) qui nous fait rejeter tout ce qui nous a précédés. Nous sommes tous contemporains de Lucrèce et de Pascal, de Proust ou de Max Jacob au moment de les lire, tandis que le temps passé dans une page insignifiante est déjà ce qu’on dit un temps mort. (Au Devero, en août)

Il a fait ce dimanche le temps le mieux approprié à la lecture de L’Adieu au nord, le nouveau roman de Pascale Kramer, achevé dans un train fuyant le nord, précisément, et l’énorme pluie faisant déborder les rivières et les lacs, après qu’une très vieille dame, droite comme une figure de Beckett, m’eut fait remarquer qu’il n’avait jamais si bien plu cette année, soulignant ensuite que «quand il pleut il pleut»…

Il a fait ce dimanche le temps le mieux approprié à la lecture de L’Adieu au nord, le nouveau roman de Pascale Kramer, achevé dans un train fuyant le nord, précisément, et l’énorme pluie faisant déborder les rivières et les lacs, après qu’une très vieille dame, droite comme une figure de Beckett, m’eut fait remarquer qu’il n’avait jamais si bien plu cette année, soulignant ensuite que «quand il pleut il pleut»…

Or il se dégage, de ce dernier livre de Pascale Kramer, et plus encore que les précédents, Les vivants et Retour d’Uruguay, une sensation de malaise voluptueux, si l’on ose dire, qui relève à la fois de l’atmosphère extérieure et de la température des corps des personnages, de l’air et de la peau, de la mer et des humeurs à tout instant changeantes d’Alain, le trentenaire fou de désir à l’approche de la femme-enfant Patricia, et de tous ceux qui gravitent autour de ce couple mal parti, qui m’évoque ces deux amants de L’Enfer de Dante s’accrochant follement l’un à l’autre et s’entraînant mutuellement dans une chute à n’en plus finir.

C’est l’histoire d’une passion confuse dont le climat rappelle celui du Coup-de-vague de Simenon, avec ce même quelque chose de moite et de sensuel, de tendre et de maladroit, de très physique et d’à fleur de peau où tout est exprimé sans un dialogue, par des gens qu’on pourrait presque dire sans langage mais dont la romancière nous fait ressentir toutes les nuances des sensations et des émotions, de la manière à la fois la plus directe et la plus diffuse, la plus crue et la plus sensible aussi. Cela se passe d’abord dans une espèce de ferme où l’on cultive le cresson, entre terre et mer, puis à Cork où le couple se casse quelque temps, au double sens du terme, enfin retour à la case départ avec un enfant à naître et la conviction croissante d’un gâchis à venir, sans que cela soit sûr.

Rien n’est jamais sûr dans les romans de Pascale Kramer, sauf qu’on est là et que ça fait mal, surtout ce désir lancinant qu’il y a entre l’homme et la femme et tous les malentendus qui en découlent et l’exacerbent, avec pour Patricia la rage initiale d’échapper à son salaud de père et chez Alain une sorte de «tyrannie masochiste» qui le torture et le pousse à des violences insensées.

C’est là du vrai roman qui ne veut rien prouver mais qui s’impose par sa chair même, pourrait-on dire, qui fait de chaque phrase et de chaque séquence une suite implacable d’actions, même si ce qu’on appelle l’action se réduit à pas grand-chose d’autre que la vie qui va, comme on dit. Mais quel drame, quand on y regarde de près, quelle affaire que cette guerre des âges et des sexes, quelle douleur que cette passion à n’y rien comprendre, et toute la gamme des sentiments proustiens dans ce trou du cul du monde où la pluie est si mouillée et nous colle les uns aux autres…

C’est une bête étrange qu’un romancier, et là ça ne fait pas de doute: Pascale Kramer, à l’instinctive et avec une croissante puissance d’expression, qui n’exclut pas ici et là quelque pesanteur, s’impose comme un véritable médium du roman, proche une fois encore du meilleur Simenon mais avec son registre tout personnel doux et dur, tendre et vrai.

Nous venions de passer à table, hier soir, avec des amis, lorsque Bernard Campiche m’a appris la triste nouvelle de la mort de Horst Tappe, rongé par un affreux cancer dont il a été délivré dimanche dernier, dans le même hôpital du Samaritain où s’est éteint Vladimir Nabokov, dont il avait réalisé de si beaux portraits. Du coup je suis allé en chercher une quinzaine d’autres, de Lobo Antunes et de Patricia Highsmith, d’Ezra Pound et de Picasso, de Nancy Huston et de Judith Hermann, toutes marquées par la même qualité de lumière et de présence, qui caractérisait le grand art de notre ami; et plus tard, nos invités nous ayant quittés, j’ai repensé aux heures passées ensemble avec Horst depuis notre première rencontre, à Saint-Malo, puis à son domicile de Territtet, dans son logis de vieux garçon au visage embellissant quand il se sentait valorisé, où nous nous racontions nos lectures et nos pérégrinations en picolant comme il l’aimait pour s’adoucir la vie. De fait, affligé d’une vilaine gibbosité qui allait s’aggravant, le cher homme, quoique ne se plaignant jamais, devait souffrir de se sentir tenu à distance des femmes, même si deux d’entre elles (les jeunes historiennes de l’art Sarah Benoit et Charlotte Contesse) l’ont entouré, ces dernières années de prévenances particulières en l’aidant à réaliser plusieurs expositions et ses deux livres consacrés à Nabokov et Kokoschka, jusqu’à la triste fin que lui a valu sa tumeur au visage.

Certains êtres marqués dans leur chair, comme l’était aussi Flannery O’Connor avec son affreux lupus, trouvent dans leur douleur une énergie productrice de beauté, et c’est ce qui me frappe le plus dans le portraits que nous laisse Horst Tappe, au-delà de tout esthétisme de studio: c’est cette beauté intérieure, liée à l’aura de la personne, qu’il parvenait à restituer. La douceur et la gravité qui se dégagent des portraits de Nancy Huston ou de Judith Hermann, la morgue impériale de vieille tortue d’un Somerset Maugham ou le charme ravageusement mélancolique d’un Antonio Lobo Antunes, entre tant d’autres visages réellement révélés, en disent beaucoup sans doute, aussi, sur la qualité d’un artiste et d’un homme auquel, plus que le prestige des noms et des titres, la relation simple et vraie importait pour l’essentiel. (A La Désirade, ce 24 août)

-

Ceux qui se tiennent prêts

Celui qui récure ce matin le plancher de la vieille cabane puant le crachat d’araignée qui se révèle d’or pur / Celle qui sait maintenant que la seule chose importante pour elle est ce qu’elle ne sait pas / Ceux qui font pèlerinage à la guérite de la garde-barrière béatifiée par le pape montagnard / Celui qui a gardé l’antique respect pour la destination des choses / Celle qui ménage une niche pour le Trésor à venir / Ceux qui croient qu’il y a quelque chose de caché au centre du centre et que tout le reste est du pipeau / Celui qui se sent aussi sûr de lui qu’un élan au bord d’un lac / Celle qui reprise le joli pyjama bleu de son fils de 5 ans sans se douter qu’il deviendra Jessie Killer / Ceux qui sont à la très attentive écoute de leur sang secret / Celui qui sent qu’il doit faire absolument il ne sait quoi qu’il va faire il le sait maintenant / Celle qui achète une cravate phosphorescente au prophète de la Nouvelle Église du Bon Plaisir des Derniers Jours / Ceux qui regardent attentivement la nouvelle émission télévisée durant laquelle des enfants clonés torturent des lapins blancs qui crient HELP en araméen / Celui qui ramasse plein de dollars dans les quartiers riches en prêchant à des sourds avant de tout dépenser au bordel dont les dames le justifient en somme / Celle qui se fait passer pour innocente auprès de celui qui la croit sans le montrer / Ceux qui clignent de l’œil sans qu’on sache s’ils sont messagers ou pas de Qui Vous Savez (ou pas) / Celui qui ne dit mot ni ne consent / Celle qui fait l’âne dans la crèche avec des oreilles de carton qui la grattent / Ceux qui retendent le ciel de jute teinte en bleu nuit d’Orient sur lequel il vont recoller la nouvelle étoile, etc.

-

Sollers à Smolensk

De la physique des nuages, de l'homonymie, de l'amitié et de Discours parfait, le nouveau livre de Ph.S.

Chaque fois ou presque que je me rends à Smolensk en classe busy, ça ne manque pas : je tombe sur Sollers. La semaine dernière encore, alors que j’allais négocier l’achat d’une icône du XVIIe tardif auprès du sous-secrétaire du Métropolite Cyrille, pour le collectionneur qui me fait voyager à l’œil depuis quelques décennies, destination Smolensk ou ailleurs, voilà mon Sollers sur le tarmac avec son énorme porte-documents et son sourire matois si semblable en somme à celui de son homonyme.

Charles Sollers est un type épatant dont j’aime la conversation, véritable délassement pour l’esprit et la sensibilité fine sur le long parcours de Roissy à Smolensk via Varsovie. Charles n’est pas vraiment un littéraire, jamais je ne suis arrivé à lui faire lire les quelques livres lisibles de son homonyme, mais cet ingénieur atomiste est un bon connaisseur de l’ornithologie et des opéras de Puccini, de la peinture flamande et de la physique des nuages. Nous nous étions entretenus, lors de notre première rencontre, des montagnes de cumulo-nimbus de la plaine tourangelle, qu’il me dit rêver d’escalader un jour, et c’est dès ce premier entretien qu’une connivence poétique nous porta à nous confier mutuellement nos noms : il me livra donc son Sollers, et moi mon Joyaux, ce qui nous rendit tous deux joyeux car il trouvait Joyaux un nom joyeux et moi ce nom de Sollers me faisait rire, le sachant le pseudonyme de Joyaux, mon homonyme.

Si nous nous entendons si bien, Charles et moi, qui nous arrangeons toujours avec les hôtesses russes pour nous retrouver côte à côte (je prononce mon spassiba avec un accent parfait, et lui coule son kharacho avec la même aisance), c’est à cause de notre goût commun pour les nuages, qui nous surexcite au moment des lentes montées vers l’azur et se poursuit dans nos longues évocations verbales entrecoupées de lampées de Bloody Mary. Il y a là quelque chose de rare, qui fonde une véritable amitié, que je crois indestructible. Ce n’est pas pour autant que j’irais plus souvent à Smolensk, et jamais nous ne nous voyons ailleurs que sur ce vol, Charles et moi. C’est simplement un fait : nous sommes d’incomparables amis, qui nous entendons en matière de nuages et de déserts, d’oiseaux et de mélodies à fendre l’âme. Charles est plutôt Tosca, moi plutôt Bohème, mais attention : ça peut changer. En 1999, lors de notre treizième vol commun, je me suis soudain trouvé en mesure de murmurer le Vissi d’arte, vissi d’amor de Tosca avec un pathétique (je croyais alors que j’avais un mal incurable) qui poigna Charles au point qu’il entonna un Mi chiamano Mimi positivement…

Les mots me manquent pour dire cette amitié, qu’on n’imaginerait pas avec l’autre Sollers, je ne sais pourquoi mais c’est comme ça: les écrivains sont les écrivains surtout ceux qui se prennent pour les meilleurs ce qui s'avère - parfois. Bref, Charles Sollers m’a d’ores et déjà prié de prendre connaissance des Discours, le dernier mastodonte (918p.) récemment paru de l’autre Sollers, et de le lui résumer lors d’un prochain vol. Je n’y manquerai pas. Charles a cessé de le prendre au sérieux lorsque je lui ai cité les pages de son homonyme concernant les oiseaux, mais cette fois c'est avec un joli chapitre consacré aux fleurs que l'autre Sollers se lance dans un impétueux Zambèze de considérations sur la Gloire de la Bible et le sexe des Lumières, Baltasar Gracian (Sacré Jésuite !), Freud qui s'échappe et Claudel porc et père, le fusil de Rimbaud et Mauriac grand cru, les dieux de Renoir et la mutation du divin + cent autres sommitaux sujets + Sollers à chaque coin de page qui nous annonce une Nouvelle Renaissance dont on devine qu'il s'intrônise lui-même en personne l'initiateur et le prophète et le pape au risque de faire sourire un peu Charles - et c'est d'ailleurs le moins qu'on puisse espérer au programme de cette somme à paraître le 5 janvier 2010 à o9ooh. GMT: deux amis qui s’entendent sur les questions fondamentales de physique nuageuse et de tectonique des déserts peuvent bien s’accorder quelque amusement en altitude…Image: Ciel de John Constable

-

Ceux qui s'ennuient

Celui qui se trouve assis silencieux entre sa mère qui lit ELLE et son père qui lit LUI / Celle qui dîne en face de son miroir et s’adresse parfois un regard lourd de sous-entendus / Ceux qui se sont toujours entendus sur le fait qu’ils ne s’entendront jamais / Celui qui grimace déjà en se disant que sa conjointe va dire tout à l’heure : chic il fait beau / Celle qui a pris son conjoint en grippe quand elle a compris que le beau temps lui oxydait le moral / Ceux qui pourraient très bien taper le carton sans cartes ni carton / Celui qui se réjouit toujours de faire ses comptes histoire de savoir s’il tient le cap qu’il s’est fixé sous le portrait de ses parents décédés dans un accident d’automobile postale / Celle qui a trouvé un nouveau détergent pour les chromes de sa Toyota Cressida / Ceux qui ne donnent plus à La Chaîne du Bonheur depuis qu’ils savent ce qu’on sait sur la distribution des collectes en Afrique / Celui qui n’est pas raciste mais reste sur ses gardes / Celle qui essaie de dérider les clients du tea-room La Joie de vivre en racontant la bien bonne dont elle ne se rappelle jamais la fin / Ceux qui font la vaisselle en couple mais c’est à près tout / Celui qui aime rester assis sur le banc d’où l’on voit le virage le plus dangereux du canton sans risquer d’être dérangé en cas d’accident / Celle qui distribue des prospectus de la nouvelle Eglise Sans Jésus à laquelle elle n’est même pas sûre de croire / Ceux qui n’ont plus d’espoir qu’en la prolongation de la vie par des produits nouveaux / Celui que sa retraite n’empêche pas de craindre de passer à côté de quelque chose d’important sans savoir trop quoi / Celle qui téléphone à la Ligne de Cœur pour dire à Etienne qu’elle va mieux depuis qu’il a fini par lui laisser entendre qu’il n’en avait rien à foutre de ses jérémiades à la con alors qu’il y a tant de gens qui en chient un max / Ceux qui tirent sur les ambulances pour se prouver qu’ils ne doivent rien à personne / Celui qui positive à l’envers puisque tout empire à l’endroit / Celle qui éteint toute conversation par sa façon de tout ramener à ses varices et à celles de ses tantes d’un certain âge / Ceux qui se plaignent de ceux qui vont fumer dehors en incriminant les courants d’air que cela occasionne à la fois quand ils sortent et quand ils rentrent dans la Bonne Auberge, etc.

Celui qui se trouve assis silencieux entre sa mère qui lit ELLE et son père qui lit LUI / Celle qui dîne en face de son miroir et s’adresse parfois un regard lourd de sous-entendus / Ceux qui se sont toujours entendus sur le fait qu’ils ne s’entendront jamais / Celui qui grimace déjà en se disant que sa conjointe va dire tout à l’heure : chic il fait beau / Celle qui a pris son conjoint en grippe quand elle a compris que le beau temps lui oxydait le moral / Ceux qui pourraient très bien taper le carton sans cartes ni carton / Celui qui se réjouit toujours de faire ses comptes histoire de savoir s’il tient le cap qu’il s’est fixé sous le portrait de ses parents décédés dans un accident d’automobile postale / Celle qui a trouvé un nouveau détergent pour les chromes de sa Toyota Cressida / Ceux qui ne donnent plus à La Chaîne du Bonheur depuis qu’ils savent ce qu’on sait sur la distribution des collectes en Afrique / Celui qui n’est pas raciste mais reste sur ses gardes / Celle qui essaie de dérider les clients du tea-room La Joie de vivre en racontant la bien bonne dont elle ne se rappelle jamais la fin / Ceux qui font la vaisselle en couple mais c’est à près tout / Celui qui aime rester assis sur le banc d’où l’on voit le virage le plus dangereux du canton sans risquer d’être dérangé en cas d’accident / Celle qui distribue des prospectus de la nouvelle Eglise Sans Jésus à laquelle elle n’est même pas sûre de croire / Ceux qui n’ont plus d’espoir qu’en la prolongation de la vie par des produits nouveaux / Celui que sa retraite n’empêche pas de craindre de passer à côté de quelque chose d’important sans savoir trop quoi / Celle qui téléphone à la Ligne de Cœur pour dire à Etienne qu’elle va mieux depuis qu’il a fini par lui laisser entendre qu’il n’en avait rien à foutre de ses jérémiades à la con alors qu’il y a tant de gens qui en chient un max / Ceux qui tirent sur les ambulances pour se prouver qu’ils ne doivent rien à personne / Celui qui positive à l’envers puisque tout empire à l’endroit / Celle qui éteint toute conversation par sa façon de tout ramener à ses varices et à celles de ses tantes d’un certain âge / Ceux qui se plaignent de ceux qui vont fumer dehors en incriminant les courants d’air que cela occasionne à la fois quand ils sortent et quand ils rentrent dans la Bonne Auberge, etc. (Notes prises dans le train de Lucerne où je vais retrouver ma marraine de 90 ans qui pète le feu dans sa Pflegewohnung aux bons soins d’un Congolais super sympa)

-

Le grand fauve à noeud pap

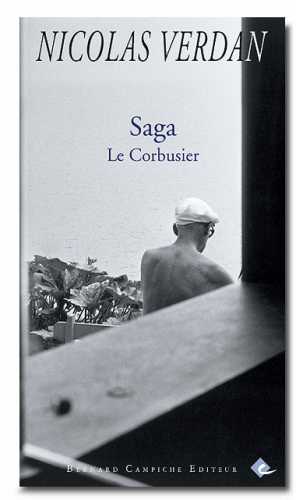

La dernière brasse de Corbu

Nicolas Verdan ne manque pas de culot, ni de souffle non plus. Il en fallait pour se risquer à endosser la peau et se couler dans la psychologie d’un personnage aussi considérable, multiple, paradoxal, à la dépouille duquel Malraux s’est adressé comme à un monument national et que sa « petite mère », à passé nonante ans, continuait à juger et gourmander comme un garnement tout en refusant obstinément de rencontrer sa bru, l’épouse régulière Yvonne, alias « Von », censée ne rien savoir des multiples aventures de son Minotaure et qui aura avalé autant de couleuvres que de verres de trop...

Or, pour son troisième roman, après Le rendez-vous de Thessalonique, (paru chez Campiche en 2006, Prix Bibliomédia) affirmant immédiatement un remarquable talent d’évocation, Nicolas Verdan a largement assuré ses arrières documentaires, comme en témoigne la très substantielle bibliographie des ouvrages consultés, pour se lancer à l'eau bonnement à poil, en rupture de chronologie et sans dates arrimant le récit (ce qui complique parfois un peu la tâche du lecteur), dans le sillage d’un jeune vieillard en caleçon de coton descendu, le matin du 27 août 1965, de son cabanon de trois mètres sur trois et des poussières, à Roquebrune-Cap Martin, pour y prendre à neuf heures son dernier bain dont on le retirera mort une heure plus tard.

Comme on le devine, l’argument narratif tient dans ce temps d’une heure de nage durant laquelle toute une vie défile comme à travers l’esprit, le corps couvert d’yeux et les multiples palpeurs sentifis et cérébraux du poète-artiste-architecte-baiseur-bâtisseur-voyeur-voyant-voyageur. L’élément marin, dans lequel il se fond finalement (« car, pour finir, tout retourne à la mer », aura-t-il d’ailleurs écrit), sera celui-même du texte fluide et voluptueux, moiré, tourbillonnant, qui fait remonter ses paquets de souvenirs en pêle-mêle d’écume de mémoire, sans se diluer pour autant. C’est en effet un texte somptueusement ordonné dans son désordre apparent que Saga Le Corbusier, traçant son sillon avec la dernière énergie de ce grand animal conquérant.

La position du narrateur relève, dans Saga Le Corbusier, du vrai défi. Le nageur se parle en effet à lui-même et se donne du « vous », ce qui pourrait être pénible pour le lecteur témoin à son corps défendant, ou par le plaidoyer pro domo que cela risquerait d’amener, notamment à propos des zones controversées du personnage courbant successivement l’échine devant les Soviets puis à Vichy où il montrera toutes les complaisances. Il y avait de l’écrabouilleur chez Le Corbusier, de l’égomane surpuissant et du mégalo à l’avenant. Or la réussite surprenant,e dans le récit, tient à faire sentir tout ça de l’intérieur, à fleur de peau et de jarrets, en le jugeant sans le dénoncer ni gommer sa mauvaise foi . Dès la première séquence dans son atelier, avec le jeune Minette posant pour lui sculpteur, alors qu’elles est architecte à Londres et lui donnera la clefs de Chandiragh, le personnage est là en ronde-bosse, vivant et bandant, ne cessant en outre de griffonner et de peinturlurer, de caresser les lumières et les corps.

Un roman de moins de deux cents pages peut-il se dire saga, se demandera-t-on ? mais pour convenir, en fin de parcours, que c’est une immense vie qu’on a traversée dans un tourbillon kaléidocopique à la fois très concentré et chatoyant, monté comme un film (il y en a déjà un vrai en préparation) et dont la chronologie se reconstitue au fil des chapitres, de l’Inde magnifiquement humée à la lumière d’un nouvel Alger, des échelles célestes de Rio à la Nouillorque al dente de demain faisant la pige aux slums, via les boîtes d’Harlem où il voit le jazz naître et Joséphine Baker l’ensorceler, les putes et les fils de putes rivaux...

Plus que la saga mathématique d’un architecte, ce livre d’exultation lucide est celui d’un créateur visionnaire tenant son Quichotte dans une poche (relié pleine peau de chien empruntée à son cher Pinceau) et Zarathoustra dans l’autre pour faire bon poids, qui met en balance les ressources et les faiblesses du personnage. « Chez Corbu, écrit Nicolas Verdan en postface, il y a comme une formidable absence de compassion. Un manque absolu d’amour ». Et pourtant le monstre marin irradie, et c’est un poète, c’est un artiste, c’est l’homme nu qu’il cherchait aussi bien.

Plus que la saga mathématique d’un architecte, ce livre d’exultation lucide est celui d’un créateur visionnaire tenant son Quichotte dans une poche (relié pleine peau de chien empruntée à son cher Pinceau) et Zarathoustra dans l’autre pour faire bon poids, qui met en balance les ressources et les faiblesses du personnage. « Chez Corbu, écrit Nicolas Verdan en postface, il y a comme une formidable absence de compassion. Un manque absolu d’amour ». Et pourtant le monstre marin irradie, et c’est un poète, c’est un artiste, c’est l’homme nu qu’il cherchait aussi bien.Nicolas Verdan. Saga Le Corbusier. Campiche, 191p.

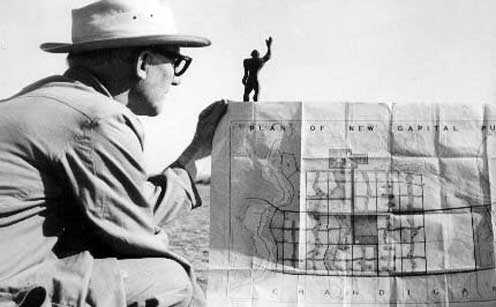

Le grand fauve à nœud pap

Le grand fauve à nœud papUn extraordinaire personnage de roman vint au monde le 9 octobre 1887 : un certain Charles-Edouard Jeanneret, qui fut déclaré en ses années de gloire « l’une des 100 personnalités les plus importantes du monde », sous le pseudonyme de Le Corbusier. Un mois plus tôt, à la Chaux-de-Fonds, était né un certain Frédéric-Louis Sauser, devenu célèbre lui aussi sous le nom de Blaise Cendrars. La vie du premier, visionnaire des temps nouveaux et voyageur curieux de tout, déclaré homme de lettre sur son passeport, mais aussi peintre et génial architecte, aurait très bien pu inspirer le second au titre de « grand fauve humain », comme Cendrars appela son Moravagine.

Chevalier errant qui savait Don Quichotte par cœur, dont il avait relié son exemplaire avec la peau de son chien Pinceau, Le Corbusier, à côté e ses Œuvres complètes, peut-être approché, sous le double aspect de sa vie et de son œuvre, par une quantité d’ouvrages plus ou moins spécialisés, dont la dernière « somme » de Nicholas Fox Weber, paru chez Fayard en mai dernier, comptant près de mille pages. LE monument du moment…

Pas moins utiles cependant, trois autres publications récentes « zooment » sur l’œuvre ou sur « l’homme nu », qui nous aident à mieux voir les multiples facettes de ce grand créateur à l’apparence publique souvent solennelle voire glacée – le nœud papillon ne laissant pas deviner le vrai personnage.

Pour illustrer la face lumineuse du Maître en l’une de ses réalisations, le photographe lausannois Matthieu Gafsou est entré en consonance réellement créatrice avec son objet: le patrimoine de Firminy-Vert, captant les jeux de l’architecte avec la lumière, s’efforçant de « lire la pierre » et de mettre en scène les éléments architecturaux (une cité d’habitation, une Maison de la culture, un complexe sportif et l’église Saint-Jean), et la nature environnante du plus grand site Le Corbusier en Europe, entre Saint-Etienne et Le Puy, à l’échelle du Modulor.

Pour illustrer la face lumineuse du Maître en l’une de ses réalisations, le photographe lausannois Matthieu Gafsou est entré en consonance réellement créatrice avec son objet: le patrimoine de Firminy-Vert, captant les jeux de l’architecte avec la lumière, s’efforçant de « lire la pierre » et de mettre en scène les éléments architecturaux (une cité d’habitation, une Maison de la culture, un complexe sportif et l’église Saint-Jean), et la nature environnante du plus grand site Le Corbusier en Europe, entre Saint-Etienne et Le Puy, à l’échelle du Modulor. Cette unité de mesure « idéale » déterminée par Le Corbusier afin d’harmoniser les proportions de ses édifices à l’échelle humaine, ne donne aucune idée du merveilleux « foutoir » de son atelier virtuel et voyageur dans lequel, en revanche, ses carnets de voyage nous font plonger.

Plus encore que l’architecte visionnaire, les carnets de Le Corbusier font apparaître le créateur protéiforme en constant exercice de curiosité et d’invention, qui fait son miel de tout ce qu’il découvre et doit bien regarder en le dessinant aussitôt ou en le décrivant dans ses notes. De Rome, dont il met les clichés touristique en miette, à New York (« un événement mondial ») qu’il « vit » avec autant de haine-amour qu’Athènes, en passant par le « bonnet suisse » cossu et même « épais » de nos maisons, la Casbah d’Alger qui a « fait le site », ou la « jouissance mathématique » née de la construction des dunes du désert par le vent, Le Corbusier fait miel de tout, en vue d’une réflexion plus générale sur le mieux-vivre humain.

Or, sans tomber dans l’anecdote, on aimerait accompagner Le Corbusier plus loin dans son voyage au bout de lui-même. Ce qui se fera par le roman, sous la plume de notre confrère Nicolas Verdan, citant d’autres carnets plus intimes, privés, dont les notes et les dessins, exultant de sensualité, révèlent le grand fauve et ses passions, ses contradictions, les ombres que portent son obsession de la lumière.

Nicholas Fox Weber. C’était Le Corbusier. Fayard, 976p.

Matthieu Gafsou, Ce rêve étrange ; Le Corbusier à Firminy, Gallimard, 1004p.

Le Corbusier. Croquis de voyages et études. Textes choisis et présentés par Philippe Duboÿ. La Quinaine/vuitton, coélection Voyager avec…, 343p.

-

Ceux qui rêvent à Susie

Celui qui a vu l’étoile s’arrêter au-dessus de la maison de briques de Blackburn / Celle qu’un simple nécessaire de toilette mauve a pu faire rêver dès sa treizième année / Ceux pour qui traverser la Manche signifiait : rêver de châteaux en Espagne / Celui qui se console de son statut de magasinier à Bathgate en se disant que les pièces de rechange sortant de son usine iront à des Jaguar et autre Rover / Celle qui voit en la dactylographie une manière de danse à dix doigts / Ceux qui estiment qu’il n’y a pas de sot métier mais que ça aide d’être capitaine d’industrie / Celui qui invite sa petite dernière de dix enfants à renoncer momentanément à l’acquisition d’un pianola / Celle que son bégaiement handicape à la trompette / Ceux que leur bec-de-lièvre ont fait prendre en grippe les paparazzi / Celui qui en tant que catholique pratiquant s’est efforcé d’éloigner ses enfants de la Tentation représentée par les premiers 45tours des Beatles en les dirigeant vers Cliff Richard le converti du rock’n’roll / Celle qui a toujours pensé que la beauté était surtout un truc intérieur comme l’a d’ailleurs dit Miss Donegal au soir de sa Victoire de Belfast / Ceux qui se sont fait une oreille sûre en écoutant la pluie tomber sur les containers remplis de déchets carnés / Celui qui a entendu l’Appel et s’est aussitôt choisi un nouveau chapeau style évangéliste du Tennessee / Celle qui flaire l’odeur du péché à quinze mètres ce qui l’empêche de jouir de son propre parfum à la vanille / Ceux qui se demandent ce que peut valoir aujourd’hui l’Action God / Celui qui rappelle à son fils Lester que chanter Sugar Sugar Baby du matin au soir ne suffit pas forcément à retenir une jeune fille bien dotée / Celle qui fait les troncs pour se payer de quoi se faire belle pour Le Seigneur / Ceux qui ont appris à chanter quand ils étaient au fond du trou et en ont perdu le goût maintenant que tout roule / Celui qui prie les trois Personnes divines pour que Susie sa cousine terrasse ses quatre cents concurrents de sa voix pure d’ange sublimant son surpoids avec l’innocence des vraies divas / Celle qui croit que son oncle anglophone la menace quand il lui dit God bless you / Ceux qui sont venus de loin pour entendre Susan Boyle chanter I dreamed a dream (j’ai rêvé un rêve) et qui sont donc revenus le soir d’encore plus loin, etc.

(Cette liste a été établie au fil de la lecture de Susie la simple, une biographie de Susan Boyle, établie par Alonso Llorente et agrémentée d’une sémillante postface d’Alexandre Frierich, aux éditions Art&fiction de Lausanne)

-

Trois histoires de rivière

Par Daniel Vuataz

Les époux

Ils avaient quitté père, mère et les cloches battantes du Clos de la Chapelle pour s’enfoncer dans les bosquets, leurs nouvelles bagues à l’annulaire. La rivière coulait lente, charriait d’heureuses promesses. Lui, il ouvrait la marche, écartant pour elle les herbes les plus hautes, lui indiquant sur quelles pierres marcher. Elle, elle remettait de côté sa vaste chevelure rousse, retroussant ses jupes pour ne pas toucher les marécages. Ils trouvèrent du soleil à deux pas d’un pré jaune et posèrent leur en-cas sur un tronc bouturé. De la terrine de lapin. Elle le questionnait sur le cri du lapin, sur son nom, sur le fait que personne ne l’entende jamais, même quand on leur tord le cou. Sans répondre il posa, sur sa bouche étonnée, son doigt gourd qu’il remplaça rapidement par ses lèvres. Elle trouva le goût musqué, salé, comme celui des grands cerfs, et avant qu’elle ne le remarque, il avait introduit sa langue. Elle lui demanda des yeux s’il l’aimait comme elle l’aimait, s’il ne la laisserait jamais tomber, mais il ne bougeait presque pas, ses paupières closes au soleil, sa langue contre la sienne. Elle se dit qu’il fallait bien s’abandonner à quelqu’un un jour ou l’autre, qu’il fallait bien essayer. Elle tira doucement sur les laçages de sa robe, sans qu’il ne bouge ou ne semble rien remarquer. Quand elle fut nue, elle voulut qu’il prenne un peu de recul pour qu’il la regarde en entier et la désire, mais des nuages passèrent sur la clairière, et quand elle parvint enfin à se décoller de ses lèvres séchée, il sentait déjà le mort. Elle le posa raide et pâle sur l’herbe noire et entama la terrine, vaguement attristée à l’idée qu’il lui faudrait encore attendre un peu pour trouver un mari qui convienne vraiment à sa nature.

L’autre