Les choix de 3 libraires

Maryjane Rouge

Librairie Payot, Lausanne

Deon Meyer. L’âme du chasseur. Traduit de l’anglais (Afrique du sud) par Estelle Roudet. Points Seuil, 472p.

Deon Meyer. L’âme du chasseur. Traduit de l’anglais (Afrique du sud) par Estelle Roudet. Points Seuil, 472p.

«Ce thriller politique est mon coup de cœur ! Très intéressant par son aperçu de la nouvelle réalité sud-africaine, après la fin de l’apartheid, où l’on voit qu’il y a encore beaucoup à faire en matière d’égalité raciale et de justice, il est en outre superbement écrit. Le protagoniste, surnommé P’tit, est en réalité un immense gaillard qui fait figure de héros malgré son passé de tueur des services spéciaux. Au moment où il a décidé d’assagir, amoureux et en charge du gosse de son amie, voilà qu’on l’appelle au secours, et c’est reparti… »

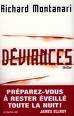

Richard Montanari. Déviances. Traduit de l’américain par Fabrice Pointeau. Le Cherche-Midi, 470p.

Richard Montanari. Déviances. Traduit de l’américain par Fabrice Pointeau. Le Cherche-Midi, 470p.

«Tous les ingrédients du polar noir haletant se retrouvent dans cette histoire de serial killer à délire mystique, dont la première victime est une adolescente retrouvée mutilée et en posture de prière. Cela se passe à Philadelphie, où un flic un peu rétamé et bordeline enquête avec la jeune Jessica, laquelle assure « un max ». Très bien construit et d’une écriture non moins convenable, ce roman intéresse à la fois par son aperçu des dérives violentes de la religion et par ses personnages, réellement attachants. »

Henning Mankell. Le retour du professeur de danse. Traduit du suédois par Anna Gibson. Seuil policiers, 410p.

Henning Mankell. Le retour du professeur de danse. Traduit du suédois par Anna Gibson. Seuil policiers, 410p.

«Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas l’enquêteur favori de l’auteur que nous retrouvons ici, mais un jeune inspecteur angoissé par le cancer qu’on vient de déceler chez lui. A cette mauvaise nouvelle s’ajoute celle de l’assassinat d’un ancien collègue, sur lequel il va enquêter pour se trouver bientôt plongé dans le milieu glauque des anciens nazis et de leurs émules actuels, avec un deuxième crime corsant encore l’affaire. Mêlant suspense et investigation sur un thème de société, Henning Mankell nous captive une fois de plus… »

Claude Amstutz

Librairie Payot, Nyon.

Jean-Luc Coatalem. La consolation du voyageur. Livre de poche, 181p.

Jean-Luc Coatalem. La consolation du voyageur. Livre de poche, 181p.

«Le double intérêt de ce livre tient aux contrées qu’il évoque, des Indes aux Marquises ou de Turquie en Bretagne, entre beaucoup d’autres, et aux écrivains qui « accompagnent » l’auteur dans ses pérégrinations, tels Rimbaud ou Cendrars, Loti ou Segalen. Cette double bourlingue nous fait croiser le sillage des mutins du Bounty autant que Paul Gauguin en ses îles, au fil d’un récit littéraire agréable de lecture et très bien écrit, où la réalité est souvent ressaisie par le petit bout de la lorgnette ».

Antoine Blondin. Mes petits papiers. Chroniques et essais littéraire. La Table ronde, 423p.

Antoine Blondin. Mes petits papiers. Chroniques et essais littéraire. La Table ronde, 423p.

« Ces chroniques ont valeur de fresque d’époque, qui recouvrent la deuxième partie du XXe siècle et sont marquée par le ton très personnel et la « patte » de ce marginal mélancolique qu’était l’auteur d’Un singe en hiver. A ce propos, il revient ici sur les reproches qu’on lui a faits d’exalter l’alcoolisme, avec des nuances aussi malicieuses que justifiées. L’amitié (pour Marcel Aymé, Roger Nimier ou René Fallet) va de pair avec la liberté d’esprit, comme lorsqu’il s’en prend à la haine des « justiciers » de l’épuration. »

Penelope Fitzgerald. L’affaire Lolita. Traduit de l’anglais par Michèle Levi-Bram. Quai Voltaire, 172p.

Penelope Fitzgerald. L’affaire Lolita. Traduit de l’anglais par Michèle Levi-Bram. Quai Voltaire, 172p.

« Il vaut la peine de redécouvrir ce roman datant des années 50 dont les observations vives, voire féroces, contrastent avec son écriture un tantinet fleur bleue. Il y est question des tribulations d’une veuve qui ouvre une librairie dans la province anglaise, suscitant la réprobation croissante des gardiens de la conformité vertueuse, et notamment lorsque éclate le scandale lié à la publication du Lolita de Nabokov. Comme on dit que son chien a la peste pour le noyer, tout est bon pour couler la librairie en question… »

Nicolas Sandmeier

Librairie du Midi, Oron-la-Ville

Kent Haruf. Les gens de Holt County. Traduit de l’américain par Anouk Neuhoff. Robert Laffont, 409p.

Kent Haruf. Les gens de Holt County. Traduit de l’américain par Anouk Neuhoff. Robert Laffont, 409p.

« On retrouve ici les deux vieux frangins du précédent Chant des plaines dans leur ferme perdue du Colorado, après l’épisode qui les a vus accueillir une jeune fille-mère, laquelle est repartie vivre de son côté. La mort d’un des frères est l’événement central de cette suite, qui verra réapparaître la jeune fille auprès du frère survivant. Par ailleurs, l’auteur brosse un tableau plein de relief de la société provinciale, en s’intéressant surtout aux plus démunis dont il détaille de beaux portraits. »

Andréi Guelassimov. L’année du mensonge. Traduit du russe par Joëlle Dublanchet. Actes Sud, 378p.

Andréi Guelassimov. L’année du mensonge. Traduit du russe par Joëlle Dublanchet. Actes Sud, 378p.

« Le protagoniste de ce roman est un traîne-patins qui se fait virer de la multinationale moscovite où il travaille, dont le boss le récupère aussitôt pour qu’il s’occupe de son jeune fils trop sage, qu’il aimerait encanailler. Le rapport entre le tuteur et son pupille sera marquant pour celui-là plus encore que pour celui-ci, jusqu’à ce que se pointe une femme évoquant Audrey Hepburn. Sur fond de nouvelle société russe, l’auteur de La soif entraîne ses personnages dans de nouvelles virées très arrosées… »

Javier Cercas. A la vitesse de la lumière. Traduit de l’espagnol par Elisabeth Beyer et Aleksander Grujicic. Actes Sud, 286p.

Javier Cercas. A la vitesse de la lumière. Traduit de l’espagnol par Elisabeth Beyer et Aleksander Grujicic. Actes Sud, 286p.

« Après son premier roman à succès, Les soldats de Salamine, Javier Cercas endosse ici son propre rôle en se rappelant un séjour qu’il a fait, dans sa vingtaine, aux Etats-Unis où il a été marqué par la rencontre d’un certain Rodney, ancien du Vietnam qui l’influence notamment par les étonnantes considérations qu’il développe sur la création littéraire, avant de disparaître soudain. Revenu en Espagne, le jeune auteur, auquel son succès donne la « grosse tête », va retrouver par hasard son mentor et en nourrir une réflexion lucide sur sa vie ».

Rechercher : Ramon Gomez de la Serna

-

Coups de coeur

-

Berger de mots

Caeiro ! évoque Pessoa en finesse

Qui était vraiment Fernando Pessoa (1888-1935), ce fascinant écrivain portugais du début du XXe siècle dont les hétéronymes principaux (Alberto Caeiro, Alvaro de Campos, Bernardo Soares et Ricardo Reis) défient notre besoin d’identification de l’auteur en un seul « moi-je » ? L’écrivain orthonyme était-il le « vrai » Pessoa, plus que l’auteur du Livre de l’intranquillité, très prisé depuis quelques années, ou que le savoureux matérialiste terrien du Gardeur de troupeaux, ce Caeiro que Pessoa tenait pour son maître, « mort » en 1915 ? Et pourquoi ne pas voir en ceux-là autant de facettes d’un même cristal à la fois réel et fictif ?

Ce qui est sûr, c’est qu’il y a du Pessoa et du Soares dans le Caeiro évoqué au fil du spectacle éponyme présenté ces jours au théâtre Kléber-Méleau, dans une mise en scène ludique et inventive d’Hervé Pierre, un bel écrin scénographique (Daniel Jeanneteau) et des lumières (Marie-Christine Soma) et costumes (Isabelle Flosi) d’un même bonheur, avec lequel les deux comédiens (Clotile Mollet et Gilles Paris) sont également en phase.

Ebahissement candide d’être au monde, raisonnements philosophiques oscillant entre humour absurde et doux lyrisme, pas-de-deux verbaux ou gestuels poético-loufoques, tout cela glisse un peu en surface mais avec grâce, laquelle se fait soudain plus incisive dans l’histoire de l’enfant éternel (Jésus désertant le paradis et ses paris stupides pour retomber en enfance et sur la terre « qui est parfois si jolie », comme disait l’autre) cher à Pessoa autant qu’à Caeiro…

Tout en douceur malicieuse, à fines touches et avec des talents conjugués, ce Caeiro ! se déguste volontiers mais sans rester bien longtemps en bouche…

Théâtre Kléber-Méleau, jusqu’au 28 janvier. Ma, me, je à 19h. Ve, sa à 20h.30. Relâche lundi et mardi 21 et 22 janvier. Réservations : 021 / 625 84 29. -

Au jeu de la barbichette

Ou comment rester libre avec Maître Jacques, alias Jacques Chessex, quand on se mêle de critique littéraire...

En lisant la « forte préface » de Jacques Chessex au dernier livre paru de Maurice Chappaz, Orphées noirs, je me suis esbaudi, une fois de plus, devant l’art que déploie Maître Jacques pour se mettre lui-même en valeur à toute occasion. Les compliments amphigouriques dont il enveloppe les livres de Chappaz ne servent, à vrai dire, qu’à célébrer son propre rôle à lui, dès leur rencontre, dans la découverte et l’illustration des jeunes auteurs de ce temps-là. Un Chessex qui découvre, qui édite, qui encourage ses pairs, qui ne pense qu’au bien commun : voilà le rôle que se donne notre stratège égomane et jaloux, qui se pose en chef de file et en animateur généreux. Tout cela fera sourire ceux qui ont un peu de mémoire, mais cette façon de réécrire l’histoire est assez typique du personnage, de plus en plus occupé d’ailleurs à peaufiner son monument personnel, qu’il lustre tous les matins à la peau de chamois.

J’ai fait partie de ceux qu’il a gratifiés d’une «forte préface», pour l’édition française de Par les temps qui courent, aux éditions Le Passeur, qu’il entendait chaperonner ainsi. J’ose croire à un réel élan d’amitié de sa part, sur le moment, tout en voyant très bien ce que ce geste avait aussi de «politique», ou plus précisément de localement « stratégique», destiné à m’en rendre redevable. On me comparait à Faulkner, ce qui m’accablait déjà gravement, mais bien pire : on me tenait par la barbichette, et tout s’en trouvait faussé.

Des imbéciles ont prétendu que j’ai dit parfois du bien des livres de Jacques Chessex pour le flatter, et que je l’ai ensuite dégommé parce qu’un de mes romans, qu’il a d’abord porté aux nues, n’a pas obtenu un prix littéraire dont il présidait le jury. Tout cela est inexact. La vérité, c’est que j’ai toujours dit précisément ce que je pensais des livres de Maître Jacques, en bien ou en moins bien. Au lendemain de son prix Goncourt, en 1973, j’ai écrit que L’Ogre était un roman «fait pour le Goncourt», ce que je pense toujours. En revanche, j’ai écrit beaucoup de bien d’autres de ses livres, et je m’obstine à penser qu’il y a un authentique génie poétique en ses proses les plus libres, dégagées du carcan du « roman ».

En ce qui concerne le prix Lipp que Chessex prétendait m’attribuer pour Le viol de l’ange, je l’ai « perdu » en refusant de le «faire» avec lui, selon sa propre expression. Après qu’il m’eut proposé de préparer ensemble cette apothéose, je lui ai fait valoir que ce prix m’honorerait évidemment mais que je n’y serais pour rien. Dès ce moment-là, jugeant probablement cette fierté déplacée, et malvenue ma prétention de ne plus jouer au jeu de la barbichette, notre homme a commencé de dénigrer mon livre qu’il a été le dernier à défendre, ce dont je me contrefoutais finalement, alors que sa trahison me semblait absolument inacceptable, comme je l’ai écrit dans mes carnets de L’Ambassade du papillon, qui ont mis le feu aux poudres.

Or tel est le personnage qui, ensuite, dans les attaques les plus viles que j’ai jamais subies, en a appelé à mon interdiction professionnelle et a cru m’abattre en affirmant que je m’étais coupé tout avenir littéraire, moi qui avais perdu son appui alors que mon rêve absolu était d’accéder à l’édition parisienne par son entremise. Le hic, c’est que je n’ai jamais envoyé le moindre manuscrit à aucun éditeur parisien *, trop paresseux que je suis ou, plus exactement, trop à l’aise dans ma culture particulière et me contrefoutant de la présumée « instance de légitimation » qui fait haleter et saliver tant de mes chers confrères.

Bref, je vais continuer de dire tout le bien que je penserai des ouvrages à venir de Maître Jacques, quand ils me sembleront le mériter, et d’en écrire pis que pendre quand je flairerai la fabrication creuse. Les imbéciles ont taxé de naïveté la confiance amicale que j’ai manifestée, un temps, à Maître Jacques. Je ne la regrette pas du tout, mais un retour de flamme amicale sera toujours aléatoire avec cet homme impossible** qui a écrit tant de si beaux et bons livres...* Cette note date de 2006. Depuis lors, j'ai bel et bien apporté un tapuscrit à un grand éditeur parisien, et je serais aussi content de publier à Paris que n'importe quel Romand, mais sans ramper pour autant...

** Maître Jacques nous a quittés brusquement en octobre 2009, à l'occasion d'une scène stupéfiante qui eût pu faire l'objet d'une de ses nouvelles. Il repose désormais au cimetière de Ropraz. Je pense avec lui avec tendresse. On trouvera dans u autre de mes livres, Chemins de traverse, paru en 2012 chez Olivier Morattel, l'aperçu fidèle de nos relations tour à tour exécrables, voire assassines, et de nos roucoulements ultérieurs...

Image: Dessin de Jacques Chessex évoquant Le viol de l'ange, mon roman d'abord adulé par lui et ensuite foulé au pied...

-

La fuite de Monsieur Mundus

Lecture de Train de nuit pour Lisbonne

Ce roman démarre en coup de vent comme chez le Simenon des destinées subitement en rupture (dont le premier exemple serait La Fuite de Monsieur Monde), puis on s’immerge à la fois très vite et tout en douceur dans une coulée qui relève d’une autre sorte de poésie existentielle, à la fois enveloppante et cultivée, savante et émouvante, qui évoque le Pereira prétend d’Antonio Tabucchi, et plus encore le Livre de l’intranquillité de Pessoa, d’ailleurs cité dans la foulée.

La fascination pour la langue portugaise, surgie dans la vie du professeur de langues anciennes Raimund Gregorius, surnommé Mundus ou l’Incroyable, à l’occasion d’une péripétie aussi fulgurante que fortuite (une femme qu’il croise sur le pont de Kirchenfeld, à Berne, dont l’intention ambiguë l’a fait se précipiter à son secours), cette fascination née du mot português coulé des lèvres de la femme, et bientôt relancée par la découverte d’un livre dont les phrases l’envoûtent aussitôt, marque la décision soudaine du brave prof, régulier comme une horloge pendant trente ans, de tout plaquer d’un jour à l’autre pour entamer une nouvelle vie.

Il y a de l’extravagance apparente dans ce départ, qui laissera sans doute pantois les collègues du cher homme, mais sa décision est si profondément juste que ses vrais amis (à commencer par l’ophtalmologue philosophe qui apaise sa terreur de perdre la vue) autant que ceux qu’il rencontrera dans le train puis à Lisbonne, que tout va s’enchaîner dans une sorte de logique poétique sans faille, jusqu’au premier rebondissement majeur du roman, devant une tombe du Cimetière des Plaisirs. C’est là que Gregorius va trouver la première trace tangible de l’auteur du livre qui l’a poussé à apprendre le portugais en une nuit, un certain Amadeu Almeida Prado dont les proses méditatives, largement citées au fil des pages, étincèlent d’une étrange, mélancolique lucidité. Alors s’amorce la vraie entrée en matière de ce roman limpide et prenant, dont les magnifiques cent premières pages se lisent d’un souffle…

Pascal Mercier. Train de nuit pour Lisbonne. Traduit de l’allemand par Nicole Casanova. Maren Sell, 490p.

Pascal Mercier. Train de nuit pour Lisbonne. Traduit de l’allemand par Nicole Casanova. Maren Sell, 490p. -

Sur la ligne de crête

Prix Femina à Nancy Huston, et Médicis à Sorj Chalandon.

C’est à Lignes de faille de Nancy Huston qu’a été décerné hier le prix Femina, dont les débats ont été marqués par l’exclusion de Madeleine Chapsal des rangs du jury. (cf. encadré). Malgré cette bisbille parisienne, c’est l’un des plus beaux romans parus cet automne qu’ont distingués les dames du Femina, et sans doute l’un des ouvrages les plus ambitieux de la romancière française d’origine canadienne. En quatre longues séquences à rebrousse-temps, entre 2004 et 1944, quatre enfants de six ans y évoquent leur petite histoire personnelle et familiale enchâssée dans les tribulations du siècle. Brassant de grands thèmes dans une sorte de coulée symphonique, Nancy Huston rend admirablement le ton de chaque époque en animant des personnages de chair et d’émotion.

Quant au Médicis, ordinairement considéré comme le plus « littéraire » du quarteron de tête des prix automnaux, c’est au journaliste Sorj Chalandon qu’il a été décerné, pour Une promesse. Après Le petit Bonzi, un premier roman à caractère autobiographique, le grand reporter de Libération, prix Albert Londres en 1988, s’est attaché à l’évocation de l’énigmatique claustration d’un vieux couple du tréfonds de la province française, autour du secret duquel se développent la rumeur et le questionnement du voisinage.

Comme chaque année, les pistes de lecture proposées par les volets « étrangers » des deux prix méritent l’attention. Ainsi le jury du Femina a-t-il distingué une autre romancière en la personne de l’Irlandaise Nuala O’Faolain, pour L’histoire de Chicago May, parue chez Sabine Wespieser, petit éditeur souvent remarqué par ses découvertes. En l’occurrence, c’est une épopée canaille qui se déploie dans ce roman évoquant les frasques d’une aventurière de haut vol sur fond d’Irlande misérable. De son côté, le jury du Médicis a couronné l’écrivain roumain Norman Manea, pour Le retour du hooligan : une vie, paru au Seuil. L’occasion de découvrir un écrivain puissant retraçant, dans ce livre, une destinée marquée par les persécutions successives du nazisme et du communisme, avant son exil aux Etats-Unis et l’ultime déception qui l’attendait en Roumanie « libérée ».

Enfin, Jean-Bernard Pontalis a reçu le prix Médicis de l’essai pour Frère du précédent, paru chez Gallimard, alors que les jurés du Médicis décernaient le Femina de l’essai à Claude Arnaud pour Qui dit je en nous, publié par Grasset. Pour ce qui est des prix les plus convoités, le Goncourt et le Renaudot, leurs lauréats seront désignés le lundi 7 novembre prochain.

Tous pourris ?

Tous pourris ?Après le coup d’envoi de la saison des prix littéraires parisiens donné la semaine dernière avec l’attribution du Grand Prix du roman de l’Académie française au livre-événement de la saison, Les Bienveillantes de Jonathan Littell, paru chez Gallimard, la deuxième volée des prix fait apparaître, une fois de plus, l’omniprésence des grandes maisons (Galligrasseuil…) dans le palmarès. Belle exception avec le Femina à Nancy Huston, publiée chez Actes Sud (comme Laurent Gaudé, lauréat du Goncourt en 2004), mais cette consécration n’en a pas moins été marquée par un coup d’éclat significatif du jury féminin qui n’a pas aimé, mais pas du tout, que Madeleine Chapsal, révèle, dans son Journal d'hier et d'aujourd'hui, les dessous de l'attribution du prix 2005 et, plus précisément, les rapports supposés entre certains éditeurs et membres du jury. Ces propos ont été jugés "diffamatoires" par la majorité des dames du Femina, qui lui ont proposé de démissionner, avant de l'exclure. "Par solidarité", Régine Deforges a aussitôt annoncé sa démission du jury Femina. Mais où est le vice, où la vertu ?

Les « révélations » de Madeleine Chapsal pouvaient-elles aider à « moraliser» le système des prix littéraires parisiens ? On peut en douter à en juger par les résultats des polémiques et esclandres qui se poursuivent depuis… le début du XXe siècle. Or donc, tout est-il pourri au royaume des prix ? Le Femina à Nancy Huston (notamment) incite une fois de plus à la nuance…

-

De la vraie magie

En lisant Le Magicien de Cesar Aira

Il est notoire qu’un Abracadabra suffit à faire un bon livre, et c’est à la fois ce que conclut le Magicien au terme de sa quête fébrile d’une réalité qui serait moins illusoire que son don, et ce que se dit le lecteur de ce merveilleux roman de Cesar Aira, qui allie la grâce poétique et la densité philosophique dans une fiction à valeur de fable ironique.

Le Magicien d’Aira a été gratifié, par les dieux, d’un pouvoir sans limite, qui ne ressortit pas pour autant à la sorcellerie. C’est comme ça, justement décidé par la fiction : le Magicien pourrait tout faire sur une scène et sans le moindre truc ni le moindre attirail (nul besoin pour lui des machines compliquées d’un David Copperfield, qu’il tient pour un faiseur tocard), et ses aptitudes à recycler tous les numéros connus sans aucune artifice (ce que le public ignore) lui ont déjà valu une reconnaissance internationale, sans que le titre de plus grand magicien du monde ne lui soit accordé, auquel il aurait droit. C’est qu’il s’est toujours retenu de faire tout ce qu’il pourrait, craignant de trop attirer l’attention. Or la cinquantaine approchant, voici qu’il a résolu de surmonter sa modestie égotiste au cours d’un congrès de magie rassemblant la fine fleur mondiale à Panama, où il fera vraiment montre de son art échappant à toute logique connue. Solitaire et parfait artiste, il se refuse à l’épate spectaculaire et réfléchit longtemps, en attendant l’heure de son numéro (que nul ne peut lui préciser), à ce qu’il pourrait bien faire de réellement sublime sans donner dans le mauvais goût. Après maintes ruminations et tergiversations, le Magicien se retrouve dans sa chambre d’hôtel où il va régler un délicieux ballet d’objets de toilettes bientôt doués de la capacité de voler et de parler, qui vont se livrer sous ses yeux à un grave débat à la manière des dissidents soviétiques... Le même soir, dans le cocktail astreignant où il retrouve le jeune guide panaméen qui l’a piloté l’après-midi, et qui menace de lui déclarer son amour, le Magicien procède à son premier acte de magie agressive, propulsant aussi bien le jeune homme dans les banlieues de l’Univers d’où il pourra contempler l’infiniment Petit et l’infiniment Grand au milieu de ses peluches.

Que faire ? se demandait Lénine en se rongeant les ongles, et le Magicien s’en inquiète à son tour tout en découvrant, au fil de sa quête, le sens de celle-ci dont le lecteur démêlera les paradoxes et les éventuelles vérités. Or un Abracadabra ne suffit pas à lire un bon livre, même aussi magique que Le Magicien. Mais quel délice c’est d’en prendre le temps d’un après-midi…

Cesar Aira. Le Magicien. Traduit de l’espagnol (Argentine) par Michel lafon. Bourgois, 149p.

« S’il n’avait jamais osé utiliser la magie, c’était à cause des altérations qu’elle risquait de causer dans le tissu de l’Univers ».

«Quelle humanité heureuse ! Mais, si c’était le cas, en quoi sa magie à lui était-elle unique ? Ils étaient tous magiciens, sans le savoir ! Tout était possible, à condition de ne pas se demander a priori ce que c’étaut. Ce pouvait être n’importe quoi. La vie, tout simplement ». -

La gueule de Cendrars

Le regard de Doisneau

La figure de Blaise Cendrars relève de la légende voire du mythe, pour ne pas dire du folklore littéraire (l’écrivain-bourlingueur, n’est-ce pas), au point que souvent ledit cliché risque d’occulter l’œuvre, rééditée chez Denoël dans une formule qui peut se discuter (l’appareil critique en est vraiment élémentaire) mais au moins accessible dans les grandes largeurs. Or le temps pourrait bien être venu de faire retour à Cendrars, à la fois au poète et au rhapsode en prose, à l’inventeur de formes et au mystificateur mystique reconstruisant le monde au fil d’un voyage essentiellement imaginaire et verbal, mais à partir d’un substrat d’expériences et de rencontres, de choses vues et vécues, d’objets trimballés ou contemplés qui donnent une épaisseur particulière à sa transposition poétique. Revenir à la Prose du Transsibérien ou aux Pâques à New York, à Moravagine ou à L’homme foudroyé, à Dan Yack ou au Lotissement du ciel : voyage fabuleux en perspective, avec un écrivain qui fut à la fois un grand vivant et un érudit lettré, un être simple et complexe dont la gueule seule nous raconte des tas d’histoires…

La gueule de Cendrars, les mains du manchot (la droite se devine comme un bout d'aile invisible…), sa façon de se tenir, les gens avec lesquels il fraie, Cendrars fumant sa clope derrière un cactus, à sa table, à côté du bois pour l’hiver, avec un groupe de gamins gitans, dans une rue d’Aix-en-Provence, au soleil, dans la pénombre de la pauvre cuisine où il écrit dans une doublure de manteau à l’air de vieux sac : telles sont les images du poète que le jeune Doisneau, qui n’avait pas encore de nom, a fixées lors d’une première rencontre en Provence qui allait se prolonger, en 1949, avec un livre évoquant La banlieue de Paris, initialement paru à lausanne à l’enseigne de la Guilde du Livre.

C’est une bien belle idée que de réunir ces photos de Doisneau, entre autres documents (lettres manuscrites, coupures de presse, chronologies des deux compères, planches des « contacts » originaux) dans ce superbe album, avec un commentaire liminaire de la fille du poète, Miriam Cendrars, qui « raconte » la rencontre de Cendrars et Doisneau (en octobre 1945) et détaille ce que chaque photo « raconte » elle aussi. Dans une évocation complémentaire de Doisneau la malice, Jérôme Camilly cite son ami photographe lui parlant de Cendrars : « Il avait un tel poids humain qu’il pouvait s’adresser à n’importe qui ». Cela même que disait aussi Henry Miller, juste avant de rappeler que chez Cendrars ce poids humain allait de pair avec la légèreté et le souffle de l’ange, Cendrars supervivant et poète…

Doisneau rencontre Cendrars. Buchet-Chastel, 119p.

-

Doux oiseaux de jeunesse

La fille à la valise de Valerio Zurlini, un pur joyau des années 60.

Il n’y a que les Italiens pour transformer le plomb du quotidien le plus trivial en or ciselé, et plus précisément ce sujet de roman-photos à quatre sous en film de collection. A propos de roman-photos, Fellini en avait donné un irrésistible pastiche avec Le Sheik blanc, dans lequel on voyait une mijaurée de province s’enticher d’un mufle de conte oriental, mais Valerio Zurlini ne se gausse pas de ses personnages : il en sourit avec une espèce d’amitié communicative, qui convient le mieux à leur fragilité respective.

Le prénom de la jeune fille, incarnée par une Claudia Cardinale toute jeune et frémissante de féminité farouche, qui débarque à Parme après avoir été larguée par un dragueur insensible, est déjà tout un progamme : Aïda. Et toute la malice du film est là, qui met en présence la giovanette sortie du populo et le mythe lyrique par excellence, comme il joue sur le contraste de la fille paumée sans un rond, proie facile pour mauvais garçons, et du tendre puceau fils de grande famille sur le déclin que figure un Jacques Perrin quasi ado.

Ainsi donc Aïda débarque à Parme avec les coordonnées en poche du bellâtre qui lui a fait croire qu’il allait en faire une vedette de la chanson estivale, pour tomber sur le frère du lâcheur, prénommé Lorenzo, joli comme un communiant et qui craque aussitôt pour l’oiselle, qu’il va protéger en espérant un retour et plus si affinités.

Affinités de sensibilité il y a bel et bien, mais Aïda, quoique rejetée par les mecs d’un orchestre de Riccione où elle a commencé de roucouler dans un dancing, en pince pour le vrai mâle et, décidément, Lorenzo lui semble par trop poids plume. On verra cependant que le prestige du chevalier servant de l’amour courtois n’est pas tout à fait éventé, et comment Lorenzo jouera de ses poings de David contre un Goliath de cabaret…

Tout cela pourrait être cucul la praline ou conventionnel figé dans le style fumetto, alors que Valerio Zurlini en fait un tableau d’époque et de mœurs extrêmement raffiné de mise en scène et d’image, dont les interprètes sont bonnement parfaits. Avant Rocco et ses frères, Claudia Cardinale campe ce rôle de semi-ingénue semi-délurée, déjà femme mais encore jeune fille, avec autant de justesse et de tact que Jacques Perrin (qui a dix-neuf ans mais en semble parfois à peine quinze) dans son personnage de presque enfant aux pulsions de mâle.

Tout cela pourrait être cucul la praline ou conventionnel figé dans le style fumetto, alors que Valerio Zurlini en fait un tableau d’époque et de mœurs extrêmement raffiné de mise en scène et d’image, dont les interprètes sont bonnement parfaits. Avant Rocco et ses frères, Claudia Cardinale campe ce rôle de semi-ingénue semi-délurée, déjà femme mais encore jeune fille, avec autant de justesse et de tact que Jacques Perrin (qui a dix-neuf ans mais en semble parfois à peine quinze) dans son personnage de presque enfant aux pulsions de mâle.

De La fille à la valise se dégage enfin un charme constant, qui n’exclut pas les scènes de comédie ou d’émotion-bateau (la séquence inoubliable de Lorenzo poigné par la jalousie, assistant à la danse d’Aïda et d’un gros con de quadra, au dancing barjo où il l’a invitée) et dont les éclairages sculptent littéralement chaque plan, sans donner pour autant dans l’esthétisme léché ou le raffinement précieux. Le film reste en effet «popu » à l’italienne, donc aristocratique mais à pieds nus et la gouaille au bec. Ainsi que le raconte Jacques Perrin dans le très beau témoignage ajouté au DVD, la mise en scène de Zurlini, d'une merveilleuse plasticité, va de pair à tout instant avec la direction d'acteurs, l'émotion des deux personnages, dont le film raconte les solitudes respectives, constituant finalement l'âme de ce petit chef-d'oeuvre.

Valerio Zurlini La fille à la valise. 1960. Disponible en DVD chez MK2

Valerio Zurlini La fille à la valise. 1960. Disponible en DVD chez MK2 -

Les Bienveillantes hors de prix

Retour sur Allemandes II

Le Prix Goncourt ou le Prix Renaudot vont-ils s’ajouter aujourd'hui, sur le palmarès de Jonathan Littell, au Grand Prix du roman de l’Académie Française ? A vrai dire la question me semble sans importance, même un peu déplacée à propos des Bienveillantes. La nature de ce livre échappe, de fait, à la logique des prix et même de la vie littéraire, ressortissant à un grand acte humain bien plus qu’à une performance d’écrivain, tout extraordinaire que soit celle-ci. J’y songeais en relisant les dernières pages (261 à 312) de la seconde partie des deux chapitres intitulés Allemandes, dans lesquelles on trouve un concentré saisissant de la puissance illustrative de ce roman au cours d’une scène bouleversante, un débat sur la race aux conséquences humaines immédiates qui fait aussi apparaître la rivalité féroce entre la Wehrmacht et la SS, et l’imbrication de l’idéologique et de la vérité des faits, sur fond de catastrophe militaire (les Allemands sont encerclés à Stalingrad) et de lente descente aux enfers éthiques et psychiques du protagoniste.

Tandis que la Wehrmacht porte l’offensive sur Grozny, Max Aue est confronté à un vieillard qui s’est présenté spontanément comme Juif aux Allemands et prétend avoir le souvenir, que lui a soufflé un ange, du lieu où il va être enterré. C’est une véritable apparition que ce vieux savant, qui s’exprime en grec classique pour se faire comprendre du SS lettré, à qui il explique ses origines composites de savant chassé du Daghestan par les Russes. En somme prié de lui donner la mort, par un homme qui représente une culture ancestrale et se comporte avec une majesté évoquant un autre monde, Max s’en va au lieu prévu en compagnie d’un soldat voué à l’exécution. Cela se passe en face de la chaîne du Caucase que Max voit pour la première fois, d'une beauté lui rappelant les harmonies de Bach, dans un endroit qui semble idéal au vieillard pour y être enterré. Sa dignité lui interdit pourtant de creuser sa propre tombe. Ainsi est-ce le soldat, puis Max lui-même, qui vont le faire sous les yeux de l’exigeant personnage, lequel réclame une tombe aussi confortable que le ventre de sa mère. Or c’est en souriant que le vieux Juif meurt sous la balle de l’Allemand, que Max Aue considère en tremblant avant d’ordonner à son sbire d’enfouir le corps.

Et que fait Max après cela ? Il se rend aux bains, desquels il sort revigoré. Et quand il rejoint au casino un officier médecin qui le trouve « en pleine forme », c’est pour remarquer qu’il se sent « renaître » après une « journée curieuse ». Or chaque fois que Max se dit renaître, nous devons comprendre qu’il fait un pas de plus dans le consentement à sa mort spirituelle. Cela requiert, de la part du lecteur, une grande attention et un grand effort de compréhension, car jamais l’auteur ne lui tend la perche. Dans la foulée, un épisode également significatif, et non moins incarné que le précédent, relate les menées d’un officier persuadé que Max entretient, avec le jeune linguiste Voss, des relations indignes d’un SS. Comme il l’a insulté devant témoins, Max le provoque en duel (on est sur les lieux de la mort de Lermontov, soit dit en passant), mais son projet est éventé et immédiatement interdit, lui inspirant la réflexion que « toute action pure » lui sera refusée. Un peu plus tard, une discussion stupéfiante se tiendra entre le jeune linguiste et Max, au cours de laquelle le très brillant Voss lui fera valoir que les dogmes racistes du nazisme ne valent pas un clou du point de vue scientifique. Ces propos pourraient lui valoir une exécution immédiate, mais Max respecte le savoir du jeune homme en admettant que son propre racisme relève de la foi plus que de la science.

En romancier, Littell fait revivre tous ce qu’il a découvert par ses études extrêmement poussées, entre autre sur les opérations « scientifiques » conduites en marge de la conquête militaire. A ce propos, il faut lire le récit de la conférence (pp.300-310) durant laquelle le sort de milliers de montagnards prétendus juifs par les uns et non-juifs par d’autres, sera décidé, réunissant des gradés de la Wehrmacht (soucieux de ménager les peuples qu’ils vont soumettre) et leurs homologues de la SS (jaloux de leur nettoyage racial) ainsi que des experts venus de Berlin, dont une linguiste teigneuse figurant la science idéologisée la plus brutale. Dans la foulée, la haine provoquée par Max chez l’officier qui l’accuse d’homosexualité, et qui a dû s’excuser, avant que Max l’humilie plus encore au cours de la conférence en prenant le parti de la clémence, finalement victorieux - cette haine aboutit à la mutation de Max Aue à Stalingrad, préludant à cent nouvelles pages admirables.

On a parlé de Vassili Grossman à propos des Bienveillantes, et c’est vrai qu’il y a du souffle de Vie et destin dans l’évocation du Kessel (chaudron) de Stalingrad encerclé par les Russes, avec un sens de l'espace impressionnant et des scènes insoutenables. Mais on pourrait parler, aussi, d’un certain fantastique à la Boulgakov dans le long délire de Max consécutif à sa blessure à la tête, d’une force expressive et d’une beauté qui fait doucement sourire quand le pauvre Yann Moix reproche à Jonathan Littell d’écrire « comme en 1926 ».

Jonathan Littell n’est pas, comme le fut Céline, un fondateur de langue. Fera-t-il œuvre littéraire après Les Bienveillantes ? Ce n’est même pas sûr. Mais serait-il l’homme de ce seul livre qu’il aurait droit, me semble-t-il, à une reconnaissance spéciale de ses frères humains. Après les vaguelettes annuelles du Goncourt & Co, il sera très intéressant de voir l’accueil que lui réserveront les lecteurs allemands (il a dit que cela lui importait particulièrement) et ceux du monde entier, étant entendu que ce livre a valeur universelle. -

De la non-lecture

A propos du livre de Pierre Bayard, Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ?, lu en 7 minutes et même plus...Est-il obligatoire de lire les livres dont on parle ? Est-il obligatoire de lire entièrement les livres dont on parle ? Est-il possible de parler d’un livre qu’on n’a pas lu ? Oscar Wilde blaguait-il lorsqu’il écrivait : « Je ne lis jamais un livre dont je dois écrire la critique ; on se laisse tellement influencer », ou formulait-il une réflexion moins paradoxale ou cynique qu’il n’y paraît ?

Ces questions prolongent celle qui se pose en titre du livre de Pierre Bayard, Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ?, dont je parle ici après en avoir pris connaissance en sept minutes, considérant personnellement que ce chiffre est honnêtement plus approprié à la chose que ne le dit ce malhonnête d’Oscar Wilde.

« Pour apprécier la qualité et le cru d’un vin, écrivait celui-ci, point n’est besoin de boire tout le tonneau. Il est facile de se rendre compte, en une demi-heure, si un livre vaut quelque chose ou non. Six minutes suffisent même à quelqu’un qui a l’instinct de la forme. Pourquoi patauger dans un lourd volume ? On y goûte, et c’est assez, plus qu’assez, me semble-t-il ».

Oscar Wilde était un grand lecteur, et ce malhonnête de Pierre Bayard, professeur de littérature à l’université de Paris VIII et psychanalyste, a lui-même lu quelques livres à ses heures (un peu de Balzac, un peu de Stendhal, un peu de Maupassant, un peu de Freud, un peu de Romain Gary), ainsi n’est-il pas entièrement de bonne foi lorsqu’il fait l’apologie de la non-lecture. N’empêche: ses observations trahissent bel et bien un non-lecteur récidiviste de talent, comme l’était aussi le cher Oscar.

Or que veulent dire ces deux mauvais esprits (ou semblant tels) en prenant le contrepied d’un certain terrorisme régnant, doublé d’une certaine hypocrisie régnante, qui voudraient qu’un honnête homme du XXIe siècle, et qui plus est une honnête femme, aient forcément lu Proust, et tout Proust, ou Les Bienveillantes, et leurs 903 pages tassées, sous peine de ne pas être considérés ?

Ce qu’ils veulent dire est beaucoup plus intéressant qu’on ne saurait croire, et les accuser d’inciter à la paresse serait injuste autant qu’il serait injuste de parler du livre de Pierre Bayard sans lui consacrer plus de sept minutes. Ce qu’ils veulent dire, molto grosso modo, c’est qu’il y a lecture et lecture. Que certains livres ne méritent même pas les sept minutes réglementaires du premier examen. Que d’autres nous donnent plus à l’état de lampée qu’à plein tonneau. Que parler d’un livre est aussi un art et qui s’apprend, et que mal lire un livre en entier ou bien lire un fragment de ce livre, assommer le lecteur d’une critique exhaustive savantasse ou lui donner l’envie de lire en parlant de son plaisir à soi, donc en parlant de soi, modulent les multiples rapports que nous entretenons avec la lecture des livres et du monde qu’il y a dans et autour des livres.

Oscar Wilde pensait, en invoquant les Grecs, que la critique littéraire est un art, et aussi créatif que ladite création. C’est en espérant susciter cette créativité que Pierre Bayard, au terme de son livre, que je viens de lire en sept minutes et même plus, se fait l’avocat du diable non-lecteur qui ose parler de ce qu’il n’a pas lu ou partiellement lu de façon plus intéressante que l’honnête femme ou l’honnête homme qui-ont-lu et nous les brisent en alignant force lieux communs parce qu'ils ne savent pas lire cela même qu'ils lisent...

Ce qu’il faut relever aussi, et ça compte, c’est que Pierre Bayard, moins que Wilde mais quand même, écrit exquisement, ce qui ne gâte pas notre non-lecture… Mais j'y reviendrai dès que j'aurai achevé de ne pas le lire.

Pierre Bayard. Comment parler des livres qu’on n’a pas lus ? Editions de Minuit, 162p.

-

Une arnaque de JLK

Ou comment j’ai (si bien) parlé des Bienveillantes avant d’avoir lu tout le livre…

Première question : faut-il lire les 903 pages très tassées des Bienveillantes de Jonathan Littell pour en parler ? Les visiteurs de ce blog auront pu constater qu’il n’en est rien : la plupart de ceux qui se sont exprimés à ce propos n’avaient manifestement pas lu le livre. Plus précisément, ceux qui l’avaient le moins lu en parlaient le plus !

Deuxième question : faut-il avoir lu Les Bienveillantes en entier pour en parler ? Je dirai que c’est préférable, mais pas obligatoire.

Troisième question : faut-il avoir lu Les Bienveillantes, et en entier, pour présenter le livre convenablement dans un journal ? A cela, je réponds tranquillement en révélant un scoop mondial : à savoir que j’ai écrit, en date du 2 septembre 2006, un article dans le journal 24 Heures, sur Les Bienveillantes, intitulé La sarabande du démon, que j’estime un papier convenable, alors même que je n’avais lu réellement que les deux tiers du livre, disons 600 pages au total, d’un bout à l’autre mais avec de longs chapitres juste survolés.

J’affirme aujourd’hui avoir lu Les Bienveillantes de A à Z, comme en témoigne le carnet de notes que j’ai publié sur ce blog, mais cette lecture intégrale m’a pris trois mois alors que je n’avais qu’une semaine pour préparer l’article que ma rédaction m’a commandé dès que les médias ont commencé de « tirer »… Or peut-on lire Les Bienveillantes en une semaine ? On le peut en ne faisant que ça, mais il se trouve que je n’avais pas que ça à faire cette semaine-là.

N’empêche : j’estime avoir compris, en sept minutes, que Les Bienveillantes était un livre à lire, j’en ai entrepris la lecture pour comprendre, après 150 pages, que ce livre était si important qu’il fallait le lire de A à Z et que ça me prendrait des semaines, mais ma rédaction ne l’entendait pas ainsi, c’était lundi et l’article était à paraître le samedi suivant, allez coco manie-toi.

Et coco a fait ce qu’il a pu : il a lu les 312 premières pages des Bienveillantes, jusqu’à la fin des grands chapitres Allemandes I et II, après quoi il s’est livré à une suite de « carottages» représentant à peu près 300 autres pages, et c’était vendredi, coco, la panique, à toi de « tirer »...

En relisant ce papier intitulé La sarabande du démon, je me dis que je suis un vieux pro roué qui « assure ». Personne, évidemment, des lecteurs de 24 Heures convaincus (mais si, mais si) que j’avais lu les 903 pages du livre, n’avait de raison d’en douter en lisant cet article évidemment trop court (la faute à la rédaction), légèrement amélioré lors de l’attribution du Goncourt aux Bienveillantes. Pour la défense de coco, je dirais que les circonstances l'obligeaient, en l’occurrence, à cette arnaque, alors même que je continuais de lire Les Bienveillantes et de les annoter de A à Z. De cette lecture complète, j’ai tiré un article beaucoup plus personnel et complet, il me semble, intitulé Le cauchemar de l’homme fini et paru dans Le Passe-Muraille de janvier 2007.

Cela dit, pour en revenir au livre de Pierre Bayard sur les vertus de la non-lecture, j’ajouterai ceci à propos des Bienveillantes : qu’il est possible de parler de ce livre sans l’avoir lu en entier, mais que c’est moins intéressant que de le lire de A à Z ; qu’il est sans intérêt d’en parler sans l’avoir lu ; qu’il est sans intérêt de ne pas le lire en entier, même s’il compte parfois des « longueurs », autant qu’on en compte dans A la recherche du temps perdu...

Si j’ai consacré des semaines et des mois à la lecture et à l’annotation des Bienveillantes, ce n’est pas pour me donner bonne conscience mais par seuls plaisir et intérêt. J’ai récemment parlé sur ce blog des Microfictions de Régis Jauffret, qui fait la Une du Monde des livres de cette semaine, après avoir constaté, sur la base de 30 pages (les sept minutes d’examen ou un peu plus) que les 1000 pages de ce livre étaient de trop. J’en lirai un peu plus pour argumenter tout le mal que je pense de ce livre, qui nous éloigne de nous-mêmes et du monde en prétendant nous en rapprocher, mais j’estime d’avance que lire ces 1000 pages de trop serait un grave manquement à la plus élémentaire hygiène de vie selon les règles du Dr Wilde…

-

Le point de vue du chat

Des chats et des hommes, de Patricia Highsmith

Lorsqu’on lui demandait de se situer par rapport à l’assassin et à sa victime, Patricia Highsmith prenait plutôt le parti du chat, c’est à savoir qu’elle invoquait un sens commun certes épris de justice mais plus encore soucieux des égards que chacun doit à un être vivant, qu’il soit roi de Birmanie ou chat siamois. C’était aussi, en somme, le point de vue de l’écrivain non sentimental mais capable des sentiments les plus délicats.

Dans Un truc rapporté par le chat, la première des nouvelles réunies dans ce recueil orné de quelques portraits de chats crayonnés par la romancière, une question morale est posée implicitement sous le regard d’un chat taiseux mais qui n’en songe pas moins peut-être (sait-on ?), laquelle consiste à démêler s’il faut absolument dénoncer le meurtrier, qui s’est lui-même désigné, d’un sale con, alors que les circonstances incitent à penser que l’élimination du fâcheux pourrait rester justement impunie. La conclusion de la nouvelle chiffonnera les vertueux, qui pensent qu’une vie est une vie et qu’un meurtre est un meurtre, mais le chat n’a fait que fournir l’indice et il se tamponne les coussinets de ce qu’il adviendra du meurtrier-justicier, du genre sympa.

La deuxième nouvelle implique plus directement le chat Ming, amoureux de sa maîtresse qui a le tort de l’être aussi d’un sinistre bipède prénommé Teddie. Ici, c’est le chat qui fait justice, et personne ne lui donnera tort.

Or faut-il donner tort, précisément, à l’éditeur de ficeler cet ensemble un peu bancal de deux nouvelles déjà parues en recueils (La proie du chat et Le rat de Venise, épuisés dit-on, mais pourquoi ne pas les rééditer ?), d’une nouvelle inédite en français qui sent tout de même le fond de tiroir (Le nichoir était vide), de trois poèmes qui n’en sont pas vraiment en dépit d’une ou deux fulgurances et d’un essai intitulé De l’art de vivre avec les chats qui marque bien, quoique sans originalité folle, ce qui distingue le chat du chien et de la machine à coudre ? Non, l’éditeur a raison : il fallait publier ce petit livre paru en allemand, à l’enseigne de la grande maison Diogenes de Zurich, qui détient les droits mondiaux de dame Patty, sous le titre de Katzen. Il ne faut pas que la France soit trop à la traîne de la Suisse allemande dans la défense de Patricia Highsmith, en attendant la parution de la grande biographie annoncée de celle-ci où l’on apprendra quelle chatte chaude était cette souris d'encre recuite d’ambre de scotch…

Patricia Highsmith. Des chats et des hommes. Traduit de l’anglais par Ronald Blunden, Calmann-Lévy,135p.

-

Théâtre de la passion

Autour d'Edvard Munch

Edvard Munch fut peintre à la folie dès ses premiers gestes visibles (son autoportrait de 1886 évoquant à la fois les maîtres flamands et Delacroix), et le parcours du labyrinthe chronologique et thématique que nous propose ces jours la Fondation Beyeler de Bâle, avec la plus importante présentation de ses œuvres picturales jamais proposées hors des murs d’Oslo, nous vaut une succession d’ébranlements physiques et psychiques insensés, au fil d’un parcours labyrinthique d’une densité de tous les instants. Tout est sensibilisé à outrance sous le regard de ce grand jeune homme radical, à la fois tempêtueux et hypersentif, tôt frappé par la mort de sa mère, victime de la tuberculose comme sa sœur aîné terrassée à quinze ans, à laquelle fait immédiatement penser le grand portrait de L’Enfant malade, premier scandale public, dont le thèmes est repris de manière obsessionnelle.

C’est en effet un théâtre obsessionnel que l’œuvre de Munch, qui jette et gratte la matière en alternant aussi bien l’élan fou et la recherche du vrai jusqu’au plus nu de la vérité que figure la toile où les couleurs lancées à grands gestes sont reprises au couteau, avec quelques thèmes et de multiples variations à l’aquarelle ou à l’huile, au burin ou à la gouge, et les fibres du papier ou du bois compteront dans cette recherche du plus vrai.

Pour quelqu’un qui est sensible à la couleur, l’œuvre de Munch est une exultation et une interrogation de chaque instant, et d’abord parce que c’est la couleur qui semble commander, relayer immédiatement les émotions, avec une intensité qui rappelle ce que disait Sollers à propos de Francis Bacon : cela va direct au système nerveux. Je suis revenu et revenu vingt fois à tel grand paysage enneigé à dominante rose mauve et au ciel vert tendre, en me demandant ce qui foutre m’y faisait revenir et revenir, comme je suis revenu vingt fois à l’autoportrait infernal au corps jaune et au visage brûlé de 1903, sans savoir ce qui foutre m’y faisait revenir. On est au début du XXe siècle et tout couve de ce qui va se décomposer (une femme couchée est presque un Kandinsky, et la bombe De Kooning s’amorce à tout moment), mais comme chez le dernier Hodler annonçant les lyriques abstraits américains tout est encore tenu chez Munch par le drame représenté, ne fût-ce que le drame de la couleur incarnée.

Je suis revenu et revenu vingt fois à tel grand paysage enneigé à dominante rose mauve et au ciel vert tendre, en me demandant ce qui foutre m’y faisait revenir et revenir, comme je suis revenu vingt fois à l’autoportrait infernal au corps jaune et au visage brûlé de 1903, sans savoir ce qui foutre m’y faisait revenir. On est au début du XXe siècle et tout couve de ce qui va se décomposer (une femme couchée est presque un Kandinsky, et la bombe De Kooning s’amorce à tout moment), mais comme chez le dernier Hodler annonçant les lyriques abstraits américains tout est encore tenu chez Munch par le drame représenté, ne fût-ce que le drame de la couleur incarnée.

C’est une peinture de folie et de sublimation prodigieusement tenue, et à tous les sens du terme, qui chante et crie en même temps, bande et pense, invective et sanglote. Pas la moindre place, là-dedans, pour le moindre sourire. Tout y est arc tenu et tendu. Tout y est art physique et méta. De Dieu de Dieu, luxure et mort, j’y reviendrai tous les jours…

-

La vie de poème

Grand Corps Malade emballe le public de Beausobre, avec empathie et poésie. Grand Corps Malade dit qu’il n’aime pas les gens, mais c’est pour rire, et les gens le lui rendent bien. Comme la vie qui lui a fait un croc-en-jambe, à laquelle il rend le meilleur de sa poésie. Poésie du bitume et de la vie, sans amertume mais non sans nostalgie, poésie toute simple, cousue de mots qui riment au rythme, tagadam du slam. Poésie d’émotion et de tous les jours, de rage parfois mais surtout d’amour : pour sa béquille, sa banlieue de Saint-Denis, une terrasse de Paris qu’il lui semble découvrir au matin du monde, les mots qui disent tous les gris et les couleurs de celui-ci, les histoires de cœur qui sont comme les voyages en train, l’amitié sa meilleure amie, les gens qu’il aime et qui le lui rendent sans se faire prier.

Ainsi le public de mercredi soir à Beausobre, plus jeune qu’à l’ordinaire, l’accueille-t-il avec les clameurs et les sifflets qu’on réserve aux rockers, même s’il ne s’est pointé qu’une fois jusque-là en nos contrées, l’an dernier à Paléo. Mais Midi 20, son CD qui a cartonné à plus de 100.000 exemplaires, réalisé par son pote musicien Petit Nico, est déjà su par cœur de beaucoup. Les « meufs » adorent à l’évidence ce grand flandrin béquillard au beau regard et à la voix grave, chaude, mélodieuse, sonnant vrai, faite pour faire chanter les mots: chercheur d’or, de phrases et de phases, qui parle avec les sens et se dépatouille sous le triple contrôle embrouillé « de la tête, du cœur et des couilles »…

Jamais vulgaire pour autant, Fabien Marsaud, devenu Grand Corps Malade après le mauvais plongeon dans une piscine qui a fait un handicapé de cet ancien basketteur, a passé du slam de bar au concert sur grande scène avec un formidable surcroît de présence, en toute simplicité préservée. Ses trois complices musiciens (Nicolas Seguy au piano, Yannick Kerzanet à la guitare et Feedback aux percussions) prolongent en beauté ses dits à capella, enfin une vraie poésie urbaine à larges échappées (de Vu de ma fenêtre à Paroles du bout du monde) se dégage de ses textes atteignant de loin en loin « un véritable état second, une espèce de transe. Qui apparaît mystérieusement et s’envole en silence »…

-

Le chevalier de la délecture

Pourquoi Pierre Bayard doit être, sinon lu, au moins combattu

Les hasards de l’édition font paraître, en même temps, deux livres aux positions diamétralement opposées, qu’il vaut la peine de lire de A à Z. Il s’agit de Comment parler des livres que l’on n’a pas lu ?, de Pierre Bayard, déjà évoqué en ces pages virtuelles, et de La littérature en péril de Tzvetan Todorov.

Au premier regard, c’est avec un certain amusement que j’ai pris connaissance de la théorie de Bayard, selon lequel lire ou ne pas lire un livre revient à peu près au même. Au-delà du paradoxe et de quelques vues défendables sur les pratiques inavouées de la lecture, ce livre révèle des positions fondamentales qu’il faut prendre au sérieux et stigmatiser, d’autant plus qu’elles sont révélatrices d’une tendance actuelle qui fait des ravages dans l’enseignement et les sphères de la critique ou de la création littéraire.

Plus précisément, les arguties de Pierre Bayard ès « délecture », pour citer sa formidable invention (la « déconstruction », paraît que c’est déjà pris...) procèdent exactement de la posture que dénonce Tzvetan Todorov dans La littérature en péril, qui consistent à affirmer que le discours sur le livre est plus important que le livre, étant entendu que celui-ci est oublié au fur et à mesure qu’il est lu et que de toute façon sa valeur est décidément relative, autant que sa texture fine et que le sens (cette vieille peau, n’est-ce pas) qu’il véhicule.

Comme Pierre Bayard n’est pas tout à fait un imbécile, en dépit des apparences, son élégant bavardage recèle ici et là des observations judicieuses, par exemple sur la notion de livre intérieur qu’il reprend à Proust, pour l’affadir comme tout ce qu’il touche, non sans brio rhétorique au demeurant. Dans les grandes largeurs, sa façon de valoriser les lacunes et les impasses de toute lecture, ou d’isoler des épiphénomènes pour en tirer des conclusions générales juste bonnes à rassurer les paresseux, m’apparaît cependant comme l’expression d’une certaine suffisance professorale de plus en plus répandue, devant les textes, et de la futilité, à l’exact opposé de la position de Todorov.

La vérité est que Pierre Bayard n’aime pas la lecture, ni les livres, ni les écrivains non plus. Il aime papoter dans le monde, frimer devant ses étudiants (en comptant bien que ceux-ci participent à son jeu cynique), circuler entre les livres qu’il n’ouvre pas pour se borner à les « situer ». Car c’est cela qui compte à ses yeux : c’est « situer » les livres.

Ainsi, parler du contenu d’Ulysse de Joyce, qu’il n’a pas lu, n’a aucun sens à ses yeux. Ce qui compte est de « situer » ce bouquin, mec, donc de prendre conscience qu’Ulysse est un remake de L’Odyssée d’Homère (pas le film : le texte d’Homère), qu’il se rattache plus ou moins au mouvement du flux de conscience et se passe, mec, à Dublin.

Ouais, mec, Ulysse ça se passe à Dublin, c’est vachement chiant, j’veux dire, mais à Dublin tu bois une bière super. Voilà, mais maintenant on parle de Finnegans’wake. T’sais mec, Butor a écrit que Finnegan’s wake c’était du whisky, je l’ai pas lu mais c’est vachement bien vu, j’veux dire c’est super comme jugement littéraire…

Telle est aussi bien, sous les atours sophistiqués d’un essai qui se veut hardi voire novateur, la position démagogique de Pierre Bayard, dont on plaint les étudiants. En flagornant ceux-ci, l’auteur prétend que c’est leur créativité qu’il stimule en les encourageant à ne pas lire, relançant l’antienne selon laquelle chacun de nous est un auteur que la lecture risquerait de détourner de son « œuvre » propre… -

Crucifixions de Dürrenmatt

Remarques personnelles sur le motif.

Dans une série de notes sur le processus de son travail pictural, Friedrich Dürrenmatt explique que, par rapport à ses œuvres littéraires, ses dessins ne constituent pas un « travail annexe » mais les « champs de bataille » où se jouent, par le trait ou la couleur, ses combats, ses expériences et ses défaites d’écrivain.

Ses propos concernant ses Crucifixions sont particulièrement éclairants en termes de pensée dramaturgique.

« Dans mes Crucifixions je me suis posé la question dramaturgique: comment puis-je représenter aujourd’hui une crucifixion ? La croix est devenue un symbole, on peut s’en servir aussi bien comme d’un bijou d’ornement, par exemple entre les seins d’une femme. La pensée que la croix fut un jour un instrument de torture s’est perdue.

Dans ma première Crucifixion, j’essaie, par la danse autour de la croix, de la retransformer en croix, d’en faire l’objet de scandale qu’elle représenta jadis. Dans la deuxième Crucifixion, la croix est remplacée par un instrument de torture encore plus atroce, la roue, et d’autre part ce n’est pas un homme qui est ainsi roué, mais plusieurs ; un seul personnage est crucifié, c’est une femme décapitée et enceinte; un bébé pend de son ventre ouvert. Des rats trottinent autour des échafauds, Dans la troisième Crucifixion, c’est un gros Juif qui est crucifié, ses bras sont taillés à la hache, il est pris d’assaut par les rats. Ces planches ne sont pas nées d’un « goût pour l’horrible » : d’innombrabes humains sont morts d’une manière incomparablement plus horrible que Jésus de Nazareth. Ce qui devrait être notre scandale, ce n’est pas le Dieu crucifié, mais l’homme crucifié. Car la mort – si horrible soit-elle – ne peut jamais être aussi affreuse pour un Dieu que pour un homme. Le Dieu, lui, s’en relèvera… »

Extrait de Dürrenmatt dessine, pp. 11-12. Editions Buchet-Chastel, 2007.Crucifixion I (Encre, 1939 ou 1942); Crucifixion II (Encre, 1975); Crucifixion III (Encre, 1976)

-

Un amour de père

Le père adopté de Didier van Cauwelaert

Il est au monde d’heureuses natures, et tel est sans doute Didier van Cauwelaert, longtemps considéré comme le gendre idéal par ces dames après avoir prétendu, dans sa cour de récréation, n’être autre que le fils naturel du roi Baudoin de Belgique, auquel il est d’ailleurs possible que s’apparentent ses ancêtres plus ou moins comtes ou barons.

C’est cependant à un démocrate avéré préférant le surnom de « Vanco» à sa particule, avocat au civil et romancier manqué côté jardin secret, que son fils Didier, qui a réalisé son rêve littéraire (une œuvre très prisée du public et très primée, notamment par le Goncourt 1994) rend ici un éclatant hommage. De toute évidence, René van Cauwelaert fut un type formidable, qui « mourut » une première fois lorsque son fils avait sept ans, ayant déclaré à sa femme, au su de l’enfant, qu’il se tirerait une balle dans la tête plutôt que de faire subir sa déchéance de vieille peau aux siens. Ce même jour, le garçon décidait de devenir écrivain, et cinq ans plus tard, il « adoptait » solennellement son père, à vie cette fois, qui n’avait cessé par ailleurs, au contraire de sa mère plus sourcilleusement critique, de se poser en premier « fan » inconditionnel de son romancier de fils.

« Je sais par expérience que l’invention précède souvent la vie », écrit le romancier, « et j’ai toujours eu à cœur de percevoir et transmettre ce que la réalité présentait de plus inimaginable ». Or le fils va trouver, dans les cahiers que lui transmet son père, la matière merveilleuse d’une galerie de portraits de famille qu’il prolonge ici à la mémoire de René.

Affectueux et drôle, affabulateur passé maître dans le mentir vrai, Didier raconte aussi la belle histoire d’amour de René et de sa Paule, grande bringue adorable qui vivra douloureusement, dans son coin, la perte d’un tel amour de jules…

Didier van Cauvelaert. Le père adopté. Albin Michel, 280p. -

Mille pages de trop

Microfictions de Régis Jauffret, ou le réel fantasmé

Dans La littérature en péril, Tzvetan Todorov stigmatise la triple tendance marquée, dans le roman français contemporain, au formalisme tournant à vide, au nihilisme et au solipsisme. J’ai regretté, pour ma part, que l’essayiste n’ait pas illustré son propos par des exemples, mais on peut admettre, aussi, que le caractère surplombant et général de son propos suffise à l’amorce d’un débat qui se fera « sur pièces », comme y engage par exemple la lecture du dernier « roman » de Régis Jauffret, fort bien accueilli par le milieu médiatico-littéraire parisien et qui me semble, à moi, la parfaite illustration d’une littérature creuse, coupée du réel et modulant le solipsisme de l’auteur à proportion inverse de son intention affichée

L’idée du dernier livre de Régis Jauffret était pourtant intéressante, consistant à déployer une sorte de chronique kaléidoscopique qui modulerait tous les états de l’humanité sous forme de brefs récits sans liens apparents mais tenus ensemble par le pari fou de l’auteur de parler au nom de tout un chacun : « Je suis tout le monde ». Or dès le premier exergue, «Je est tout le monde et n’importe qui», cette nuance du « n’importe qui » annonce bel et bien la catastrophe, liée au fait qu’aux yeux de Jaufret «n’importe qui» est interchangeable, à commencer par ce type qui découvre un jour qu’il est Arthur Monin et qui s’évertue, dès lors, à le devenir, c’est-à-dire forcément rien.

Si c’est être forcément rien que de naître Arthur Monin, tous les «forcément» en découlent, qui relèvent non pas de l’observation de la vie mais d’un décret initial de l’auteur concluant à la nullité non seulement de tous les Arthur Monin mais de tous les profs et de tous les flics - forcément tarés et tortionnaires comme ce prof qui déteste ses élèves et baise sa collègue aux chiottes et ce flic américain dont le père est forcément du Ku Klux Klan et la mère forcément black battue -, de tous les pères et de tous les grands-pères, tel ce papy gentil qui recueille sa petite-fille maltraitée avec des attentions rares pour mieux se branler sur sa couette…

Ce n’est pas la noirceur de cet univers, bien entendu, qui me dérange et m’ennuie, mais le caractère absolument artificiel de cette noirceur. La noirceur est partie du monde, qu’on trouve à tous les coins de rue de la grande ville Littérature, chez James Ellroy ou chez Robin Cook, chez Patricia Highsmith ou chez James Lee Burke, mais tous ces auteurs disent la noirceur parce qu’ils en souffrent et la suent parce qu’ils la sentent, tandis que Régis Jaufret ne fait que noircir le réel pour se faire peur sans communiquer rien d’aucun sentiment de la réalité. Microfictions se veut un arpentage du monde et de ses milles horreurs et douleurs. Il n’est que le dégueuloir d’un littérateur dont le dégoût de la vie et des gens ne communique que le plus morne ennui. Bien entendu, ce livre a l’air de parler du réel, ainsi que le fantasment ceux qui restent claquemurés chez eux et se penchent à la fenêtre pour voir, là-bas, le miséreux ou la malvivante, et comme Régis Jauffret a l’air d’un écrivain (il l’a été et pas des moindres, dans ses premiers livres), et que son livre paraît dans le saint des saints de l'édition française, qui oserait dire que Microfictions n’est pas le top du top ?

Dans un entretien récent du Figaro sur l’état de la littérature française, Richard Millet, directeur de collection chez Gallimard, l'a d’ailleurs proclamé: que Régis Jauffret est des rares auteurs français dignes d'estime. Ceci en même temps, rappelons-le, que le même Millet (excellent homme de lettres lui aussi) déclarait qu’un Philip Roth écrit mal !

Eh bien, cher Tzvetan, voici très exactement où nous en sommes: à célébrer un livre pléthorique qui ne dit rien du réel (et par réel il va de soi qu’on entend tout le réel, qui englobe le dit du réel et tous les imaginaires connectés) et à stigmatiser le « mal écrire » d’un romancier dont tout l’effort depuis quarante ans a été de travailler sa réalité au corps et à la lettre en étendant de plus en plus le spectre de sa perception, de son petit moi masturbateur à ses couples puis à tous les milieux et tous les cercles concentriques de l’histoire réelle ou rêvée de l’Amérique contemporaine. Chers littérateurs du Quartier latin: comme vous écrivez bien, et combien vous nous rasez…

Régis Jauffret passe, depuis ses premiers livres, pour un écrivain à l’écoute des vies ordinaires, mais je vois de plus en plus, pour ma part, dans sa vision de la réalité, la seule projection systématique d’une maussaderie dépressive qui réduit ses personnages à des schémas, voire à des clichés. C’était déjà bien pénible dans Asile de fous, où la haine des familles perdait toute vraisemblance faute de nuances et de détails, et ce l’est plus encore dans ces Microfictions qui manquent également de nuances et de détails, mais aussi de vraie compassion et de vraie curiosité pour la vie des gens. Ceux-ci sont systématiquement moches, violents, abjects, ou au contraire victimisés par toutes les formes de pouvoir, mais jamais surprenants, jamais émouvants, jamais une chose et son contraire, jamais sentis réellement de l’intérieur, jamais vraiment libres ni vraiment vibrants de leur voix propre - les éléments contrapuntiques du dialogue étant eux-mêmes signes d'impersonnalité mortifère. Cela donne donc un livre surabondant en apparence et d’une étonnante pauvreté de réelles observations et de réelles émotions, pauvre en outre en sensations physique, pauvre en plaisir d'écriture – un livre écrit avec la tête qui ne pulse donc ni ne bande ni ne pue ni ne diffuse aucun parfum. Mille pages de trop ?

Régis Jauffret. Microfictions. Gallimard, 1027p. -

Fantaisies de Stendhal

Les Privilèges, ou ce que God en accordera...

« Mon souverain plaisir serait de me changer en un long Allemand blond et me promener ainsi dans Paris », écrivait Henri Beyle dans son journal, mais le premier des vingt-trois articles réunis sous le titre de Privilèges, qu’il jeta sur le papier d’un jet le 18 avril 1840 à Rome, deux ans avant la crise d’apoplexie qui le terrassa, est plus immédiatement explicite dans sa requête à God : « Jamais de douleur sérieuse, jusqu’à une vieillesse fort avancée ; alors, non douleur, mais mort par apoplexie, au lit, pendant le sommeil, sans aucune douleur morale ou physique. » On constate post mortem que God fut bon prince en matière de conclusion, mais la suite de ces requêtes sera plus inattendue, voire délirante, au point d’y faire voir à certains du rimbaldisme avant la lettre, alors que Jean Starobinski y décèle un texte faustien.

S’il ne lésine pas sur l’utopie, Stendhal aimerait que les privilèges accordés par God fussent discret : « Les miracles suivants ne seront aperçus ni soupçonnés par personne ». Dès l’article 3, l’amoureux quelque peu défaillant qu’il est devenu se montre à la fois précis et nuancé en attendant le viagra : « La mentula, comme le doigt indicateur pour la dureté et pour le mouvement, cela à volonté. La forme, deux pouces de plus que l’article, même grosseur. Mais plaisir par la mentula, seulement deux fois la semaine ». La suite est plus originale : « Vingt fois par an le privilégié pourra se changer en l’être qu’il voudra, pourvu que cet être existe. Cent fois par an, il saura pour vingt-quatre heures la langue qu’il voudra ». Là ça devient le rêve : parler tous les trois jours le tahitien ou le télougou, le malayam ou le sumérien…

Les vœux de Stendhal ne sont pas que physiques et moraux, puisque « tous les jours, à deux heures du matin, le privilégié trouvera dans sa poche un napoléon d’or, plus la valeur de quarante francs en monnaie courante, d’argent du pays où il se trouve ». De surcroît, le privilège du privilégié rebondira parfois sur autrui ou sur l’animal : « L’animal monté par la privilégié ou tirant le véhicule qui le porte ne sera jamais malade, ne tombera jamais ». Inversement, une certaine bague et une certaine formule permettra au privilégié de se débarrasser, à six mètres à la ronde, des puces et des morpions, rats et raseurs, comme il pourra changer un chien en une femme belle ou laide, selon l’humeur ou l’usage.

Ces folles requêtes se parent, ici et là, d’une aura mélancolique, comme celle de l’article 20 : « Le privilégié ne sera jamais plus malheureux qu’il ne l’a été du 1er août 1839 au 1er avril 1840 ». On se rappelle que ces Privilèges furent rédigés le 10 avril 1840…

Il faut citer aussi tout l’article 21 pour évaluer le départ et les nuances de ces requêtes : « Vingt fois par an, le privilégié pourra deviner la pensée de toutes les personnes qui sont autour de lui à vingt pas de distance. Cent vingt fois par an, il pourra voir ce que fait actuellement la personne qu’il voudra ; il y a exception complète pour la femme qu’il aimera le mieux. Il y a encore exception pour les actions sales et dégoûtantes ».

On est tout rassuré. A cela près que le privilégié réclame aussi le droit de tuer un peu, de temps en temps (dix êtres humains par an, mais aucun auquel il aurait parlé), mais s’il peut prendre la vie il ne saurait dérober aucun objet : ses membres le lui refuseraient. Ainsi de suite…

Tel stendhalien (Victor Del Litto) voyait en ces Privilèges « un texte d’une importance capitale », mais en quoi donc ? Je me le demande. Il y a là, sûrement, une curiosité littéraire tout à fait étonnante, qu’on peut prendre comme un jeu ou comme une suite de rêveries à connotations confidentielles ou compulsives. « L’imagination surpuissante terrasse la désenchantement du monde, sa mesquinerie réduite », écrit Antoine de Baecque dans sa préface un brin ronflante qu’un autre stendhalien plus goguenard de ma connaissance, Paul Léautaud, eût probablement taxé de « littérature »…

Stendhal. Les Privilèges. Préface d’Antoine de Baecque. Rivages poche, Petite Bibliothèque, 61p. -

Magicien de la désillusion

Hommage à Jean Baudrillard

Avec l’auteur de Cool Memories disparaît un observateur aigu, souvent paradoxal, voire incompris, de la société « déréalisée ».

C’est une grande figure de l’intelligentsia française qui vient de disparaître en la personne du sociologue Jean Baudrillard, décédé mardi à Paris à l’âge de 77 ans. Célèbre à la fois pour son travail d’analyste de la société moderne et post-moderne, qui a nourri une cinquantaine d’ouvrages, et pour ses interventions sur la scène médiatique, où ses déclarations rompaient souvent avec le discours convenu, Baudrillard avait déployé ses pensées les plus personnelles et originales dans un monumental journal à facettes et fragments paru, entre 1987 et 2005, sous le titre de Cool Memories.

Né en 1929 à Reims, Jean Baudrillard, germaniste de formation (il avait traduit Marx, Brecht et Peter Weiss), avait participé au groupe de la revue Utopie et publié, en 1968, un premier essai qui fit date intitulé Le Système des objets, où il mettait notamment en évidence le fait que, dans la société de consommation, l’inessentiel de l’objet (sa forme ou son aspect) prime sur sa fonction essentielle. Toute l’œuvre de Baudrillard, par la suite, se développera dans une réflexion multiple sur la « déréalisation » progressive de l’univers social où le simulacre et le virtuel se substituent peu à peu au réel. Proche de Roland Barthes dans son approche des « signes » et autres « mythologies » contemporaines, Jean Baudrillard se plaisait à décrypter des phénomènes selon lui significatifs, tels que les commémorations à n’en plus finir, les grandes actions humanitaires (qu’il n’hésita pas à appeler « tsunactions ») et autres démonstrations lénifiantes ne visant qu’à solidifier un « axe du bien » à caractère « totalitaire ». Jouant souvent sur le paradoxe, jusqu’à la provocation, en poussant la logique propre à l’époque actuelle, jusqu’à l’excès révélateur, il soutenait que la saturation de l’image, dans le monde contemporain, aboutit à un brouillage de la représentation, de même que « notre hystérie autour de la pédophilie est telle que nous ne comprenons plus vraiment ce qu'est l'enfance », avant de conclure que « l’enfant n’existe plus ». De la même façon, il avait soulevé un tollé en affirmant que la guerre du Golfe n’avait pas eu lieu…

Ayant rompu avec le marxisme, comme en témoigne Le miroir de la production (1973), Jean Baudrillard s’était éloigné des analyses fondées sur l’économie pour s’intéresser de plus en plus, dans le sillage du sociologue canadien Marshall MacLuhan, fondateur du concept de « village planétaire», à la détermination des relations sociales par les formes de communication. Ainsi, dans L’échange symbolique et la mort, avait-il développé une réflexion sur la substitution progressive, de l’objet par sa copie et du réel par le virtuel.

Souvent mal compris dans un univers médiatique et politique pratiquant la pensée bipolaire, Jean Baudrillard, bravant les modes (il fustigea l’art contemporain) et le manichéisme intellectuel (il osa célébrer le génie de Joseph de Maistre et affirmait que "la lâcheté intellectuelle » était devenue « la véritable discipline olympique de notre temps"), s’exprimait le plus librement dans les fragments de ses Cool Memories, véritable laboratoire de pensée et d’écriture – ce « satrape » institué du Collège de Pataphysique étant après tout (ou avant) un écrivain…

-

Lumières de Tzvetan Todorov

Tzvetan Todorov vient de mourir à Paris, à l'âge de 78 ans. Je l'avais rencontré en 2005, à la parution des Aventuriers de l'absolu. Entretien pour honorer sa mémoire.

C’est un livre immédiatement captivant que le dernier ouvrage paru de Tzvetan Todorov, intitulé Les aventuriers de l’absolu et consacré à trois écrivains qu’il aborde, plutôt que par leurs œuvres respectives : par le biais plus intime de leur engagement existentiel.

La recherche de la beauté, dans le sens où l’entendaient un Dostoïevski ou un Baudelaire, liée à une quête artistique ou spirituelle, et aboutissant à un certain accomplissement de la personne, caractérise à divers égards ces pèlerins de l’absolu que furent Oscar Wilde, Rainer Maria Rilke et la poétesse russe Marina Tsvetaeva. Sous un autre point de vue, ils se rejoignent également dans la représentation dualiste qu’ils se font de l’art et de la vie, comme si l’absolutisme artistique était foncièrement incompatible avec les nuances de celle-ci en son infinie relativité…

- Quelle a été la genèse de ce livre ?

- L’idée romantique qu’il y a une opposition entre l’œuvre de l’artiste et la vie reste très présente aujourd’hui. C’est une tentation que j’ai connue moi aussi, de croire que l’art est incompatible avec le quotidien. Lorsque j’étais étudiant en Bulgarie, j’étais attiré par la figure de l’artiste, de l’auteur ou de l’acteur, et j’ai d’ailleurs pensé, tout jeune que je deviendrais moi aussi écrivain, si possible génial. Puis je me suis aperçu que je serais plus doué pour l’essai que pour la fiction. La notion d’absolu, dans mon pays natal, se bornait alors aux idéaux du communisme, dont je me suis distancié dès ma treizième année, lorsque je suis entré dans le lycée russophone réservé à l’élite communiste, précisément. Un écrivain russe m’a fasciné durant ces années, et c’est le poète Alexandre Blok, dont l’oeuvre et la vie, les amours tumultueuses et ses relations difficiles avec la révolution en marche illustraient déjà cette figure du poète déchiré entre son idéal et la vie ordinaire.

- Quels critères vous ont-ils fait choisir Wilde, Rilke et Tsvetaeva ?

- Il s’agit de trois individus qui, sans être Français, se sont exprimés en langue française et ont été liés, plus ou moins, les uns avec les autres. Leurs postures respectives illustrent trois façons de pratiquer le culte du beau. Dans le cas de Wilde, ce qui m’intéresse est qu’il a été le chantre par excellence de l’esthétisme et que c’est dans la négation de celui-ci qu’il a atteint une vraie grandeur, notamment avec ses dernières lettres si poignantes, dont celle, écrite en prison, qu’on a intitulée De profundis. Sans être un très grand écrivain, Wilde exprime à la fin de sa vie des vues qu’on retrouvera chez Nietzsche. En ce qui concerne Rilke, je me demande si sa correspondance ne va pas rester comme un sommet de son œuvre, à la fois parce que c’est là qu’il va vers les autres tout en atteignant une concentration de présence et d’expression sans pareilles. Il y a dans ses lettres l’une des plus belles explosions verbales du sentiment amoureux, qui contredit à l’évidence sa théorie selon laquelle la vie ne mérite que d’être piétinée.Quant à Marina Tsvetaeva, elle m’était naturellement plus proche du fait de ses origines slaves et parce que je la lisais en russe. Je l’ai approchée « au jour le jour » en établissant l’édition de Vivre dans le feu, après avoir fréquenté sa poésie des années durant. De ces trois auteurs, elle est naturellement la plus difficile à vivre, au point que ses amis les plus proches, comme un Mark Slonim, avaient parfois de la peine à se protéger de ses excès en même temps qu’ils s’efforçaient de la protéger d’elle-même. Avec sa détestation de la vie quotidienne, elle est évidemment celle des trois dont je me sens le plus éloigné…

- Est-ce à dire que la vie ordinaire vous importe plus que l’art ?

- Je ne suis pas en train de dénigrer l’idéal artiste de Tsvetaeva, mais je voudrais plaider pour une continuité liant la création artistique et le train-train de la vie quotidienne. Vous vous rappelez la position de Mallarmé dénonçant « l’universel reportage » et prônant une littérature purifiée de tout contact avec la réalité, toute vouée à la perfection formelle. Or je crains qu’en France Mallarmé ait vaincu. C’est vrai pour les écrivains, qui ont succombé à cette fascination formaliste, autant que pour les universitaires et la critique au sens large.

- Dans les années 60-70, vous passiez pourtant plutôt pour le critique des formes par excellence, surtout attaché aux structures du texte…

- Lorsque je suis arrivé à Paris, en 1963, c’est en effet la tendance inverse qui prévalait, donnant toute l’importance à la vie de l’auteur ou au contenu du texte, au détriment de ce qui le constituait. J’avais le sentiment d’un déséquilibre, que nous nous sommes efforcés de pallier, notamment dans la revue Poétique. Mais ni moi ni mon ami Gérard Genette n’avons voulu ce glissement vers le rejet du sens que j’ai tâché de corriger par un article, à un moment donné, qui s’intitulait La vérité poétique… et qui n’a jamais paru. D’où mon retrait de la revue, en 1979.

- Vos livres auront marqué, par la suite, une évolution nette…