Le public américain a été escroqué, une fois de plus, pour déverser des milliards dans une autre guerre sans fin.

Le public américain a été escroqué, une fois de plus, pour déverser des milliards dans une autre guerre sans fin.

par Chris Hedges

Le scénario que les proxénètes de la guerre utilisent pour nous entraîner dans un fiasco militaire après l’autre, notamment au Vietnam, en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie et aujourd’hui en Ukraine, ne change pas. La liberté et la démocratie sont menacées. Le mal doit être vaincu. Les droits de l’homme doivent être protégés. Le sort de l’Europe et de l’OTAN, ainsi que celui d’un “ordre international fondé sur des règles”, est en jeu. La victoire est assurée.

Les résultats sont les mêmes. Les justifications et les récits sont démasqués comme des mensonges. Les pronostics optimistes sont faux. Ceux au nom desquels nous sommes censés nous battre sont aussi vénaux que ceux que nous combattons.

L’invasion russe de l’Ukraine a été un crime de guerre, même si elle a été provoquée par l’expansion de l’OTAN et par le soutien apporté par les États-Unis au coup d’État du “Maïdan” de 2014, qui a chassé le président ukrainien démocratiquement élu, Viktor Ianoukovitch.

M. Ianoukovitch souhaitait une intégration économique avec l’Union européenne, mais pas au détriment des liens économiques et politiques avec la Russie. La guerre ne sera résolue que par des négociations permettant aux Russes ethniques d’Ukraine de bénéficier d’une autonomie et de la protection de Moscou, ainsi que de la neutralité de l’Ukraine, ce qui signifie que le pays ne peut pas adhérer à l’OTAN.

Plus ces négociations seront retardées, plus les Ukrainiens souffriront et mourront. Leurs villes et leurs infrastructures continueront d’être réduites en ruines.

Mais cette guerre par procuration en Ukraine est conçue pour servir les intérêts des États-Unis. Elle enrichit les fabricants d’armes, affaiblit l’armée russe et isole la Russie de l’Europe. Ce qui arrive à l’Ukraine n’a aucune importance.

“Premièrement, équiper nos amis en première ligne pour qu’ils puissent se défendre est un moyen bien moins coûteux – en dollars et en vies américaines – de réduire la capacité de la Russie à menacer les États-Unis”, a admis le chef des Républicains du Sénat, Mitch McConnell.

“Deuxièmement, la défense efficace du territoire ukrainien nous enseigne comment améliorer les défenses des partenaires menacés par la Chine. Il n’est pas surprenant que les hauts fonctionnaires taïwanais soutiennent autant les efforts déployés pour aider l’Ukraine à vaincre la Russie.

Troisièmement, la plupart des fonds alloués à l’assistance à la sécurité de l’Ukraine ne vont pas à l’Ukraine. Il est investi dans l’industrie américaine de la défense. Il finance de nouvelles armes et munitions pour les forces armées américaines afin de remplacer le matériel plus ancien que nous avons fourni à l’Ukraine”.

Soyons clairs : cette aide signifie plus d’emplois pour les travailleurs américains et des armes plus récentes pour les militaires américains”.

Une fois que la vérité sur ces guerres sans fin pénètre dans la conscience publique, les médias, qui encouragent servilement ces conflits, réduisent considérablement leur couverture. Les débâcles militaires, comme en Irak et en Afghanistan, se poursuivent dans l’ombre. Lorsque les États-Unis concèdent la défaite, la plupart des gens se souviennent à peine que ces guerres sont menées.

Les souteneurs de la guerre qui orchestrent ces fiascos militaires migrent d’une administration à l’autre. Entre deux postes, ils s’installent dans des groupes de réflexion – Project for the New American Century, American Enterprise Institute, Foreign Policy Initiative, Institute for the Study of War, The Atlantic Council et The Brookings Institution – financés par des entreprises et l’industrie de la guerre.

Une fois que la guerre en Ukraine aura atteint sa conclusion inévitable, ces Dr. Strangeloves chercheront à déclencher une guerre avec la Chine. La marine et l’armée américaines menacent déjà la Chine et l’encerclent. Que Dieu nous vienne en aide si nous ne les arrêtons pas.

La rhétorique d’un vieux livre de recettes

Ces proxénètes de la guerre entraînent les Américains dans un conflit après l’autre avec des récits flatteurs qui présentent les États-Unis comme le sauveur du monde.

Ils n’ont même pas besoin d’être innovants. La rhétorique est tirée de l’ancien manuel de jeu. Les Américains avalent naïvement l’appât et embrassent le drapeau – cette fois-ci bleu et jaune – pour devenir des agents involontaires de notre auto-immolation.

La question de savoir si ces guerres sont rationnelles ou prudentes n’a plus d’importance, du moins pour les souteneurs de la guerre. L’industrie de la guerre se métastase dans les entrailles de l’empire américain pour le vider de l’intérieur. Les États-Unis sont vilipendés à l’étranger, croulent sous les dettes, ont une classe ouvrière appauvrie et sont accablés par des infrastructures délabrées et des services sociaux de piètre qualité.

L’armée russe n’était-elle pas censée s’effondrer il y a plusieurs mois, en raison d’un moral en berne, d’un commandement médiocre, d’armes obsolètes, de désertions, d’un manque de munitions qui aurait contraint les soldats à se battre avec des pelles, et de graves pénuries d’approvisionnement ?

Le président russe Vladimir Poutine n’était-il pas censé être chassé du pouvoir ? Les sanctions n’étaient-elles pas censées plonger le rouble dans une spirale mortelle ?

La coupure du système bancaire russe de SWIFT, le système international de transfert de fonds, n’était-elle pas censée paralyser l’économie russe ? Comment se fait-il que les taux d’inflation en Europe et aux États-Unis soient plus élevés qu’en Russie malgré ces attaques contre l’économie russe ?

Les quelque 150 milliards de dollars de matériel militaire sophistiqué et d’aide financière et humanitaire promis par les États-Unis, l’Union européenne et 11 autres pays n’étaient-ils pas censés inverser le cours de la guerre ?

Comment se fait-il que près d’un tiers des chars fournis par l’Allemagne et les États-Unis aient été rapidement transformés en morceaux de métal carbonisés par les mines, l’artillerie, les armes antichars, les frappes aériennes et les missiles russes dès le début de la prétendue contre-offensive ?

Cette dernière contre-offensive ukrainienne, connue à l’origine sous le nom d’ “offensive de printemps”, n’était-elle pas censée percer les lignes de front lourdement fortifiées de la Russie et reconquérir d’immenses pans de territoire ?

Comment expliquer les dizaines de milliers de victimes militaires ukrainiennes et la conscription forcée de l’armée ukrainienne ? Même nos généraux à la retraite et nos anciens responsables de la C.I.A., du F.B.I., de la NSA et de la sécurité intérieure, qui servent d’analystes sur des chaînes telles que CNN et MSNBC, ne peuvent pas dire que l’offensive a réussi.

Protéger la « démocratie »

Qu’en est-il de la démocratie ukrainienne que nous nous efforçons de protéger ?

Pourquoi le Parlement ukrainien a-t-il révoqué l’utilisation officielle des langues minoritaires, y compris le russe, trois jours après le coup d’État de 2014 ? Comment rationaliser les huit années de guerre contre les Russes ethniques dans la région du Donbass avant l’invasion russe de février 2022 ?

Comment expliquer le meurtre de plus de 14 200 personnes et le déplacement de 1,5 million de personnes avant l’invasion russe de l’année dernière ?

Comment défendre la décision du président Volodymyr Zelensky d’interdire 11 partis d’opposition, dont la Plate-forme d’opposition pour la vie, qui disposait de 10 % des sièges au Conseil suprême, le parlement monocaméral ukrainien, ainsi que le parti Shariy, Nashi, le bloc d’opposition, l’opposition de gauche, l’Union des forces de gauche, le parti d’État, le parti socialiste progressiste d’Ukraine, le parti socialiste d’Ukraine, le parti socialiste et le bloc Volodymyr Saldo ?

Comment pouvons-nous accepter l’interdiction de ces partis d’opposition – dont beaucoup sont de gauche – alors que Zelensky permet aux fascistes des partis Svoboda et Secteur droit, ainsi qu’au Banderite Azov Battalion et à d’autres milices extrémistes, de prospérer ?

Comment faire face aux purges anti-russes et aux arrestations de supposés “cinquièmes colonnes” qui balayent l’Ukraine, alors que 30 % des habitants de l’Ukraine sont russophones ?

Comment répondre aux groupes néo-nazis soutenus par le gouvernement de Zelensky qui harcèlent et attaquent la communauté LGBT, la population rom, les manifestations antifascistes et menacent les membres du conseil municipal, les médias, les artistes et les étudiants étrangers ?

Comment pouvons-nous approuver la décision des États-Unis et de leurs alliés occidentaux de bloquer les négociations avec la Russie pour mettre fin à la guerre, alors que Kiev et Moscou sont apparemment sur le point de négocier un traité de paix ?

En 1989, lors de l’éclatement de l’Union soviétique, j’ai effectué un reportage en Europe centrale et orientale. Nous pensions que l’OTAN était devenue obsolète.

Le président Mikhaïl Gorbatchev a proposé des accords économiques et de sécurité avec Washington et l’Europe. Le secrétaire d’État James Baker de l’administration de Ronald Reagan, ainsi que le ministre ouest-allemand des affaires étrangères Hans-Dietrich Genscher, ont assuré à Gorbatchev que l’OTAN ne serait pas étendue au-delà des frontières d’une Allemagne unifiée.

Nous pensions naïvement que la fin de la guerre froide signifiait que la Russie, l’Europe et les États-Unis n’auraient plus à consacrer des ressources massives à leurs armées.

Les soi-disant dividendes de la paix n’étaient toutefois qu’une chimère.

Si la Russie ne voulait pas être l’ennemi, elle serait forcée de le devenir. Les souteneurs de la guerre ont recruté les anciennes républiques soviétiques dans l’OTAN en présentant la Russie comme une menace.

Les pays qui ont rejoint l’OTAN, à savoir la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Albanie, la Croatie, le Monténégro et la Macédoine du Nord, ont reconfiguré leurs armées, souvent grâce à des dizaines de millions de prêts occidentaux, pour les rendre compatibles avec le matériel militaire de l’OTAN. Les fabricants d’armes ont ainsi réalisé des milliards de dollars de bénéfices.

Après l’effondrement de l’Union soviétique, tout le monde a compris en Europe centrale et orientale que l’expansion de l’OTAN était inutile et constituait une dangereuse provocation. Elle n’avait aucun sens sur le plan géopolitique. Mais elle avait un sens commercial. La guerre est un business.

Dans un câble diplomatique classifié – obtenu et publié par WikiLeaks – daté du 1er février 2008, rédigé depuis Moscou et adressé aux chefs d’état-major interarmées, à la coopérative OTAN-Union européenne, au Conseil de sécurité nationale, au collectif politique Russie-Moscou, au secrétaire à la défense et au secrétaire d’État, il est clairement entendu que l’expansion de l’OTAN risque d’entraîner un conflit avec la Russie, en particulier au sujet de l’Ukraine.

“Non seulement la Russie perçoit un encerclement [par l’OTAN] et des efforts visant à saper l’influence de la Russie dans la région, mais elle craint également des conséquences imprévisibles et incontrôlées qui affecteraient gravement les intérêts de sécurité de la Russie“, peut-on lire dans le câble.

“Les experts nous disent que la Russie craint particulièrement que les fortes divisions en Ukraine sur l’adhésion à l’OTAN, avec une grande partie de la communauté ethnique russe opposée à l’adhésion, ne conduisent à une scission majeure, impliquant la violence ou, au pire, la guerre civile. Dans cette éventualité, la Russie devrait décider d’intervenir ou non, une décision à laquelle elle ne veut pas être confrontée. . . .”

“Dmitri Trenin, directeur adjoint du Centre Carnegie de Moscou, s’est dit préoccupé par le fait que l’Ukraine était, à long terme, le facteur le plus potentiellement déstabilisant dans les relations américano-russes, étant donné le niveau d’émotion et de névralgie déclenché par sa quête d’adhésion à l’OTAN...”, peut-on lire dans le câble.

“Le fait que l’appartenance à l’Union reste un facteur de division dans la politique intérieure ukrainienne a ouvert la voie à une intervention russe. M. Trenin s’est dit préoccupé par le fait que des éléments de l’establishment russe seraient encouragés à s’immiscer, ce qui stimulerait les États-Unis à encourager ouvertement les forces politiques opposées et laisserait les États-Unis et la Russie dans une position de confrontation classique“.

L’invasion russe de l’Ukraine n’aurait pas eu lieu si l’alliance occidentale avait honoré sa promesse de ne pas étendre l’OTAN au-delà des frontières de l’Allemagne et si l’Ukraine était restée neutre.

Les souteneurs de la guerre connaissaient les conséquences potentielles de l’expansion de l’OTAN. La guerre, cependant, est leur unique vocation, même si elle conduit à un holocauste nucléaire avec la Russie ou la Chine.C’est l’industrie de la guerre, et non Poutine, qui est notre ennemi le plus dangereux...

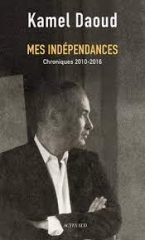

Moi l’un : - C’est une variation de plus sur le thème du vieillissement, déjà présent dans La possibilité d’une île. Je crois qu’on se trompe en y voyant, comme Jacques Julliard, une charge « dévastatrice » contre l’intelligentsia « collabo », pas plus que ce n’est un roman islamophobe comme l’a prétendu un Edwy Plenel. En titre, L’Obs a balancé entre « génial » et« pervers », conformément à la même rhétorique binaire qui dédouane un peu tout le monde...

Moi l’un : - C’est une variation de plus sur le thème du vieillissement, déjà présent dans La possibilité d’une île. Je crois qu’on se trompe en y voyant, comme Jacques Julliard, une charge « dévastatrice » contre l’intelligentsia « collabo », pas plus que ce n’est un roman islamophobe comme l’a prétendu un Edwy Plenel. En titre, L’Obs a balancé entre « génial » et« pervers », conformément à la même rhétorique binaire qui dédouane un peu tout le monde...  Moi l’un : - Il l’est pour qui le prend avec humour, même si ce n’est pas « évident ». Si tu le prends comme un roman « politique », tu te dis, en te rappelant Orwell ou Karel Capek, que c’est assez faiblard, à tout le moins ambigu. Mais là encore le vrai sujet est ailleurs : François se fait chier à l’université, n’a pas d’amis, pas de meuf durable non plus (je parle comme les jeunes lecteurs d’Houellebecq), ne s’intéresse quasiment plus à rien à part la petite secousse sexuelle ou le supplément d’âme gastro, et le Grand Remplacement de sa culture fatiguée par une autre qu’on lui impose ne lui fait pas trop problème quand on lui explique qu’avec l’islam il va avoir son petit harem et des fins de mois assurées. Il faut alors constater qu’en vieillissant Houellebecq a passé de Schopenhauer à un écrivain plus cool en la personne de Joris-Karl Huysmans le converti dont Léon Bloy fustigeait la religion de bric et de broc après lui avoir montré la porte étroite de la seule vraie foi…

Moi l’un : - Il l’est pour qui le prend avec humour, même si ce n’est pas « évident ». Si tu le prends comme un roman « politique », tu te dis, en te rappelant Orwell ou Karel Capek, que c’est assez faiblard, à tout le moins ambigu. Mais là encore le vrai sujet est ailleurs : François se fait chier à l’université, n’a pas d’amis, pas de meuf durable non plus (je parle comme les jeunes lecteurs d’Houellebecq), ne s’intéresse quasiment plus à rien à part la petite secousse sexuelle ou le supplément d’âme gastro, et le Grand Remplacement de sa culture fatiguée par une autre qu’on lui impose ne lui fait pas trop problème quand on lui explique qu’avec l’islam il va avoir son petit harem et des fins de mois assurées. Il faut alors constater qu’en vieillissant Houellebecq a passé de Schopenhauer à un écrivain plus cool en la personne de Joris-Karl Huysmans le converti dont Léon Bloy fustigeait la religion de bric et de broc après lui avoir montré la porte étroite de la seule vraie foi…  Moi l’autre : - Quant à feu Bernard Maris, il aura décrypté un Houellebecq économiste. Et là aussi la lecture décape…

Moi l’autre : - Quant à feu Bernard Maris, il aura décrypté un Houellebecq économiste. Et là aussi la lecture décape… Moi l’autre : - Et Philippe Muray, que dit-il de Michel Houellebecq dans son journal ?

Moi l’autre : - Et Philippe Muray, que dit-il de Michel Houellebecq dans son journal ?

Si Lady L. se montre plutôt agacée par ces relents de cultes culturellement corrects, je reste pour ma part affectivement attaché à ce lieu à cause de la beauté souvent insurpassable de la poésie de Rilke, celle d’une nouvelle de Jouve qui a capté merveilleusement le mélange de rudesse et de finesse, de rêverie nordique et de sensualité à l’italienne du lieu, ou encore du film Violanta qui rappelle l’histoire de ce seuil frontalier hautement significatif à certaines époques où les hommes se dépeçaient vivants, brûlaient les femmes stigmatisées pour leur pauvreté ou leur savoir naturaliste, sur fond de chasses à l’ours et de veillées embaumées par l’odeur des châtaignes rôties, etc.

Si Lady L. se montre plutôt agacée par ces relents de cultes culturellement corrects, je reste pour ma part affectivement attaché à ce lieu à cause de la beauté souvent insurpassable de la poésie de Rilke, celle d’une nouvelle de Jouve qui a capté merveilleusement le mélange de rudesse et de finesse, de rêverie nordique et de sensualité à l’italienne du lieu, ou encore du film Violanta qui rappelle l’histoire de ce seuil frontalier hautement significatif à certaines époques où les hommes se dépeçaient vivants, brûlaient les femmes stigmatisées pour leur pauvreté ou leur savoir naturaliste, sur fond de chasses à l’ours et de veillées embaumées par l’odeur des châtaignes rôties, etc.

(Le Temps accordé. Lectures du monde 2023)

(Le Temps accordé. Lectures du monde 2023)

La ferveur et l’absolu

La ferveur et l’absolu Jimmy Parramore chante un coup de foudre qui a duré trente ans

Jimmy Parramore chante un coup de foudre qui a duré trente ans Jimmy Parramore, Un coup de foudre, Pour Françoise.CD. JP Productions.

Jimmy Parramore, Un coup de foudre, Pour Françoise.CD. JP Productions. L’expo du 24e Salon du Livre de Genève honore un grand artiste d’origine vaudoise. À voir jusqu'à dimanche.

L’expo du 24e Salon du Livre de Genève honore un grand artiste d’origine vaudoise. À voir jusqu'à dimanche.

Abou el Kacem Chebbi (

Abou el Kacem Chebbi (

Tu vas me rétorquer que certes la femme est presque l'égale de l'homme, mais qu'il lui manque quand même le plus important. La maîtrise des arts militaires, comme le souligne ton commentateur. Niveau stratégie et mouvement de troupes, la femme ne touche pas une bille. Humaine, peut-être, mais dans le sens sensible, attentionnée, compréhensive, toutes ces qualités accessoires dans la vraie vie. Et bien tu te trompes. La porte-parole de l'armée israélienne, blonde comme les blés et belle comme le soleil, est absolument au courant de tous les mouvements de troupes, calibres de balles et portées d'obus. Humaine vraiment, mais au sens large : pas un gramme de sensiblerie chez cette femme-là, les cadavres d'enfants s'entassent, elle reste ferme, droite, professionnelle. Admirable.

Tu vas me rétorquer que certes la femme est presque l'égale de l'homme, mais qu'il lui manque quand même le plus important. La maîtrise des arts militaires, comme le souligne ton commentateur. Niveau stratégie et mouvement de troupes, la femme ne touche pas une bille. Humaine, peut-être, mais dans le sens sensible, attentionnée, compréhensive, toutes ces qualités accessoires dans la vraie vie. Et bien tu te trompes. La porte-parole de l'armée israélienne, blonde comme les blés et belle comme le soleil, est absolument au courant de tous les mouvements de troupes, calibres de balles et portées d'obus. Humaine vraiment, mais au sens large : pas un gramme de sensiblerie chez cette femme-là, les cadavres d'enfants s'entassent, elle reste ferme, droite, professionnelle. Admirable.

Marc Dugain. La malédiction d’Edgar. Gallimard, 331p.

Marc Dugain. La malédiction d’Edgar. Gallimard, 331p.

Moi l’un : - Pour Bastien Baker, je me la coince, vu que j’en suis resté à Bryan Adams dans le domaine, et que j’écoute plutôt Stromae ces derniers temps. Et d’ailleurs, que Bastien se démène pour promotionner son dernier disque, comme Joël s’emploie à signer son livre, rien que de normal et de légitime !

Moi l’un : - Pour Bastien Baker, je me la coince, vu que j’en suis resté à Bryan Adams dans le domaine, et que j’écoute plutôt Stromae ces derniers temps. Et d’ailleurs, que Bastien se démène pour promotionner son dernier disque, comme Joël s’emploie à signer son livre, rien que de normal et de légitime ! Moi l’un : - Tu imagines le cher Gustave cravaté, certes fasciné par les beaux corps des moissonneurs-batteurs du Jorat, se poser dans les salons de la Guilde, ou au Cercle littéraire de la place Saint-François, ne fût-ce qu’en laudateur du Corydon de Gide. Et Charles-Albert, certes pincé à vingt ans sur une plage romaine en train de peloter des ragazzi, et foutu au trou pour ça avant d’en être délivré – honte des hontes – par Gonzague de Reynold son ennemi giflé naguère – tu vois notre Charles-Albert prôner la gay attitude alors qu’il vitupérait quiconque le soupçonnait de pédérastie...

Moi l’un : - Tu imagines le cher Gustave cravaté, certes fasciné par les beaux corps des moissonneurs-batteurs du Jorat, se poser dans les salons de la Guilde, ou au Cercle littéraire de la place Saint-François, ne fût-ce qu’en laudateur du Corydon de Gide. Et Charles-Albert, certes pincé à vingt ans sur une plage romaine en train de peloter des ragazzi, et foutu au trou pour ça avant d’en être délivré – honte des hontes – par Gonzague de Reynold son ennemi giflé naguère – tu vois notre Charles-Albert prôner la gay attitude alors qu’il vitupérait quiconque le soupçonnait de pédérastie...  Moi l’autre : - Tu auras remarqué que le vieux paysan interviewé par Poupette le lui balance carrément : foutez-lui donc la paix, au Gustave que, peut-être, nous n’avons même pas su apprécier pour ce qu’il était. D’ailleurs Poupette ne dit pas un mot sensé sur l’œuvre de Roud.

Moi l’autre : - Tu auras remarqué que le vieux paysan interviewé par Poupette le lui balance carrément : foutez-lui donc la paix, au Gustave que, peut-être, nous n’avons même pas su apprécier pour ce qu’il était. D’ailleurs Poupette ne dit pas un mot sensé sur l’œuvre de Roud. Moi l’un : - Je ne sais pas. Faut que je lui envoie un SMS posthume, ou que je voie sur l'application Facebook Six Feet Under si Charles-Albert est prêt à échanger...

Moi l’un : - Je ne sais pas. Faut que je lui envoie un SMS posthume, ou que je voie sur l'application Facebook Six Feet Under si Charles-Albert est prêt à échanger...

Le public américain a été escroqué, une fois de plus, pour déverser des milliards dans une autre guerre sans fin.

Le public américain a été escroqué, une fois de plus, pour déverser des milliards dans une autre guerre sans fin.

Plus précisément, les trois voix alternant dans le roman sont celles de Manuel (Manel en catalan, dont l’auteur souligne volontiers la nuance), prof de littérature dans la cinquantaine vénérant Pablo Casals en lequel il voit même, éthiquement parlant, une sorte de père de substitution ; Ana sa fille de quinze-seize ans, qui vit la musique de tout son être, au dam de sa sœur railleuse qui se croit la seule artiste de la famille, et en relation quasi fusionnelle avec Giogio - son violoncelle valant le prix de trois voitures du type de celle de ses parents – et se préparant à une probable grande carrière, non sans humilité travailleuse et avec une sorte de candeur qui lui fait dire, par exemple, qu’elle ne peut jouer bien que lorsqu’elle est amie avec elle-même ; enfin, hors d’âge et pourtrant très présent, Pau lui-même, dit Pablo, parlant du ciel avec un œil sur la jeunote, évoquant tantôt sa très longue vie (il est mort à 96 ans en 1973) et tantôt s’interrogeant sur la nature de la musique, nos relations avec celle-ci (Franco aimait-il lamusique ?) ou son sens profond.

Plus précisément, les trois voix alternant dans le roman sont celles de Manuel (Manel en catalan, dont l’auteur souligne volontiers la nuance), prof de littérature dans la cinquantaine vénérant Pablo Casals en lequel il voit même, éthiquement parlant, une sorte de père de substitution ; Ana sa fille de quinze-seize ans, qui vit la musique de tout son être, au dam de sa sœur railleuse qui se croit la seule artiste de la famille, et en relation quasi fusionnelle avec Giogio - son violoncelle valant le prix de trois voitures du type de celle de ses parents – et se préparant à une probable grande carrière, non sans humilité travailleuse et avec une sorte de candeur qui lui fait dire, par exemple, qu’elle ne peut jouer bien que lorsqu’elle est amie avec elle-même ; enfin, hors d’âge et pourtrant très présent, Pau lui-même, dit Pablo, parlant du ciel avec un œil sur la jeunote, évoquant tantôt sa très longue vie (il est mort à 96 ans en 1973) et tantôt s’interrogeant sur la nature de la musique, nos relations avec celle-ci (Franco aimait-il lamusique ?) ou son sens profond. Hubert Auque, Trio pour violoncelle seul. Editions Pierre Philippe, 173p.

Hubert Auque, Trio pour violoncelle seul. Editions Pierre Philippe, 173p.