(Lectures du monde, 2023)

(Lectures du monde, 2023)En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

(Lectures du monde, 2023)

(Lectures du monde, 2023)

Celui qui parle pour ne rien dire de trop / Celle qui n’est entendue que de son Dieu et encore à voix basse / Ceux qui murmurent en écriture braille / Celui qui prend à témoin son cheval Muto / Celle qui vaticine dans la chambre d’écho / Ceux qui vous envoient des SMS posthumes / Celui qui trépigne d’impatience numérique / Celle qui s’accommode de l’indifférence masculine en se concentrant sur ses études de psychologie florale dont bénéficient ses 73 fans sur Facebook / Ceux qui positivent à mort / Celui qui médite par correspondance / Celle qui médit pour être moins seule / Ceux qui se rassemblent pour bénéficier du billet collectif / Celui qui a son Speaker’s Corner au fond de son jardin privatif / Celle qui rêve d’un soutif à effet push-up / Ceux qui visent le seyant optimal en adoptant la taile XXXL / Celui qui fait récuremment le rêve de la ville grise aux temples bas où les dieux vont à genoux / Celle qui fait commerce de pigeons voyeurs / Ceux qui ne sont plus guère que des acheteurs potentiels ciblés par les entreprises funétiques / Celui qui conçoit le monde actuel en tant que représentation électronique et verbale à flux tendu / Celle qui refuse de se borner à un rôle de cible publicitaire / Ceux que ne fascinent point les crimes moyens à motifs explicables / Celui qui se met à table pour casser le morceau / Celle qui scie la jambe du tueur ligoté par sa cousine congolaise / Ceux qui s’en tiendront désormais à un discours monogame de type aryen / Celui dont la parole est qualifiée de veuve par la psy lacanienne aux bas violets / Celle qui rétablit la tradition du mental positif chez les cadres de l’Administration policière cantonale / Ceux qui maximisent le potentiel de réussite des nouveaux mariages virtuels inter-raciaux / Celui qui fait partie des rieurs enregistrés de l’émission à succès Top Bonne Humeur / Celle qui envoie des messages encourageants sur Twitter en visant prioritairement les dirigeants des pays responsables / Ceux qui parlaient naguère tout seuls dans la grande ville et s’en trouvaient fort bien jusqu’à l’arrivée des brigades de normalisation psy à camisoles chimiques, etc.

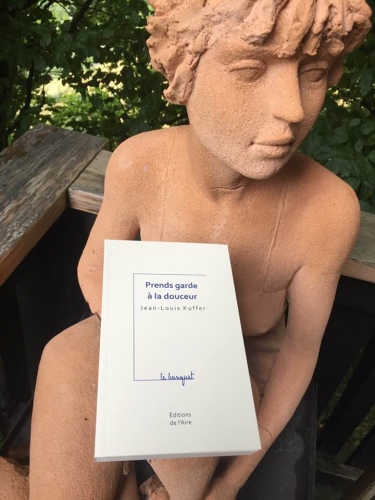

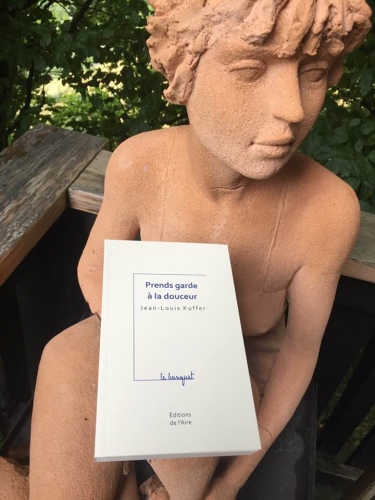

Image : Zdravko Mandic

À propos de Disgrâce, de J.M. Coetzee

Il y a vingt ans de ça, le nom de John Maxwell Coetzee, né en 1940 dans une famille de Boers établie en Afrique du Sud depuis le XVIIIe sièclee, nous fut révélé par un livre magnifique, intitulé Au coeur de ce pays, à l’enseigne éditoriale de ce grand découvreur que fut Maurice Nadeau.

Ecrivain d’une totale empathie, chez lequel le «message politique» explicite a toujours été subordonné à un implication humaine et littéraire beaucoup plus profonde et réelle que l’engagement déclaré de maints auteurs, J.M. Coetzee nous revient, après divers romans et récits marquants (tels Michael K, sa vie son temps, couronné par un premier Booker Prize et traduit au Seuil en 1985, En attendant les barbares, en 1987, ou Scènes de la vie d’un jeune garçon, en 1999), avec un roman dévastateur sous son aspect tout peinard.

De fait, et par sa forme (narration au présent de l’indicatif, toute claire et nette, en petits chapitres confortables à la lecture) et par son entrée en matière assez décontractée (un prof de littérature plutôt jouisseur qui passe d’une gentille pseudo-Soraya vénale à une de ses étudiantes), le récit des tribulations de David Lurie, connaisseur raffiné de poésie romantique anglaise (Wordsworth et Byron sont ses copilotes) hélas réduit au triste enseignement utilitaire de la «communication» ne semble pas parti pour le bout de la nuit et de l’horreur, qu’il atteindra pourtant, plus proche des chiens martyrisés par des brutes que de ses présumés «frères humains».

Le début de la disgrâce de David, quinquagénaire deux fois divorcé, participe du regain de puritanisme qu’a suscité l’idéologie du «politiquement correct», qui interdit absolument à un enseignant homme de séduire une étudiante femme, même adulte et consentante. Assumant crânement sa responsabilité devant ses collègues (je suis un misérable pêcheur, etc.), le protagoniste refuse cependant de se rouler par terre et d’implorer le pardon de la Femme universelle et des universitaires coincés. David laisse donc tomber son poste et se retrouve chez sa fille, fermière un peu lesbienne et très écolo, en campagne avec ses chiens et ses lapins.

Ce qui s’ensuit, dans un climat rappelant à la fois Faulkner et le terrible Enfant de Dieu de Cormac Mac Carthy, relève à la fois de la réalité sud-africaine dévastée par le ressentiment post-colonial, et de la condition humaine commune aux sociétés disloquées.

Dans le cercle restreint des relations familiales, J.M. Coetzee nous fait ressentir, par le détail, le désastre qu’a été la vie de David Lurie, esthète absolument égoïste qui n’aura vu en sa propre fille qu’une Lolita consommable, avant qu’elle ne devienne une pièce de lard.

Plus largement, dans la sphère des relations sociales entre blancs «moralement concernés» et noirs déclassés plus ou moins contraints à s’émanciper par la bande (le jardinier de la fille de David est éminemment significatif), le roman se charge de sens et déborde, à cet égard, les frontières culturelles, psychologiques ou politiques de l’Afrique du Sud.

Ce qui est en question, dans ce roman, c’est à la fois la disgrâce de l’âge et du savoir, dans une société limitant la jouissance à la jeunesse et à l’ignorance «démocratique». Plus encore, c’est la disgrâce de la «civilisation» contre la loi des «brutes» humiliées, où l’on voit que chacun préfère rester dans son recoin avec ou sans panneaux de discrimination.

Une expression particulièrement déplacée, et même idiote, inadmissible, sur la quatrième de couverture de la traduction française de Disgrâce, parle d’«élégie cynique» à propos de ce roman fondamentalement généreux et fraternel. Bien entendu, on voudrait que la réalité fût moins «cynique». Mais taxer de cynisme un écrivain qui décrit la réalité relève de l’angélisme stupide. J.M. Coetzee nous en sauve pour nous rendre, non plus durs mais plus doux...

J.M.Coetzee. Disgrâce. Traduit de l’anglais par Catherine Lauga du Plessis. Seuil, 251pp.

Dans les herbes hautes, on voit leurs chapeaux

de paille claire, avec des rubans ;

elles se dandinent un peu

sur la dune molle ;

on les sent légères :

il s’en faut de peu qu’elles ne décollent

de l’arête soufflée par le vent ;

puis elles disparaissent un instant,

puis on les revoit, plus menues –

entre-temps elles ont pressé le pas ;

tout en bas la mer brasse et remue

son pédiluve à grand fracas ;

mais elles connaissent,

ça ne les impressionne pas :

elles y vont tout droit, juste pour voir,

si c’est si froid qu’on dit ;

elles sont jolies,

dans la lumière belle ;

il n’y a qu’elles

sur le sable vert de gris.

JLK, Petites filles à la mer. Huile sur toile, 2006.