En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

L’écrivain « culte » mérite-t-il une Fatwa, comme l'a demandé le magazine Technikart après la publication d’ American Black Box ?

Maurice G. Dantec, le plus controversé des romanciers français avec Michel Houellebecq, a publié récemment le troisième tome de son monumental journal, sous le titre d’ American Black Box, recouvrant les années 2002-2006 et se voulant la «boîte noire » du crash annoncé d’une « civilisation qui ne croit plus en elle-même », menacée par un « néo-totalitarisme planétaire ». Somme des lectures et des réflexions géo-politiques ou philosophico-théologiques de l’écrivain « exilé » à Montréal, ce livre refusé successivement par les éditions Gallimard et Flammarion, qui craignaient (notamment) les contrecoups de son anti-islamisme virulent, a paru chez Albin Michel dans la foulée de deux énormes romans, Cosmos incorporated et Grande Jonction, marquant à la fois le sommet momentané d’une œuvre saisissante et le début de l’empêtrement de l’auteur dans une sorte de prophétisme halluciné à base de catholicisme ultra (Dantec s’est converti) et de rejet virulent de l’Europe pourrie (ramassis de Zéropéens) et de la France moisie, en attendant à la fois le Grand Djihad anti-Occidental et une Nouvelle Chrétienté, voire une Nouvelle Croisade, un nouvel Armageddon liguant les forces de l’Amérique de Bush et d’Israël, entre autres « visions ».

A en croire Dantec, le monde actuel serait un vaste Camp, héritage du XXe siècle qui fut essentiellement « le siècle des camps ». Depuis septembre 2001 se déchaînerait la 4e Guerre mondiale qu’il a d’ailleurs vue se pointer : « En trois livres, j’ai dit la guerre qui venait, j’ai dit le monde qui s’achevait, j’ai dit le choc qui ouvrirait l’abîme ». S’il convient que « ce n’est pas être contre les PERSONNES de confession musulmane que de ne pas être en accord avec le Coran », il n’en affirme pas moins que, « bientôt l’islamisme conquérant trouvera son véritable Hitler, c’est-à-dire un mélange de prophète religieux charismatique et de leader politique-publicitaire, soit l’Antéchrist tout simplement ». Or il n’y a pas que l’islam a représenter l’Antéchrist aux yeux du rocker transformé en catholique errant: « Mahomet, plus Luther, plus Hitler, plus Lénine, le Quadriparti antichristique qui cloue l’Occident par ses quatre orifices est désormais installé pour des siècles ». Et de fustiger les « talibanlieusards » tout en priant « pour que des musulmans libres aient la bonne idée de s’unir un jour contre ce qui conduit leur civilisation au chaos et à la ruine » ; et de stigmatiser l’ « œcuménisme panthéiste baba cool des épiscopats modernes » en appelant de ses vœux un nouvel Occident chrétien fondé sur les forces de l’OTAN et « la réouverture imminente du Saint Tribunal de l’Inquisition et le rallumage de ses bûchers » ; et de vouer Chirac aux gémonies pour ne pas s’être engagé en Irak, en prévoyant (on est en 2003) que les Américains vont créer à Bagdad la première République fédérale arabe, modèle s’il en sera…

Les 600 pages d’American Black Box ne s’en tiennent pas, heureusement, à l’énoncé des positions politico-philosophiques de l’auteur, qui déverse pêle-mêle le produit de lectures très poussées (plus précisément à hautes doses de Risperdal, neuroleptique utilisé dans le traitement de certaines psychoses et de la schizophrénie…) en matière de patristique, les échos de querelles nettement plus triviales voire parisiennes, des aphorismes dont certains sont parfois lumineux (« La beauté est ce qui dans ce monde n’est pas de ce monde », ou « Quand on est nombre on est ombre ») mais parfois aussi d’une pesante platitude (« Les pires envieux sont ceux qui vous envient pour la vérité»), des engouements intellectuels successifs qui en disent long sur une quête d’autant plus incertaine qu’elle se veut péremptoire dans ses affirmations, et nombre de développements aussi, souvent les plus intéressants voire les plus émouvants, sur une trajectoire personnelle chaotique qui fut celle également d’une partie de sa génération, nourrie de situationnisme et d’électro-punk, de SF et de substances diverses…

Et l’écrivain là dedans ? Il y est certes aussi, mais souvent épars, relâché quant à l’expression, sentencieux, parfois même assommant, profus et confus. Les poèmes qu’il égrène au fil de ces pages ne relèvent en rien de la réelle poésie qui fulgure dans ses romans, et si telle page endiablée relève de sa bonne verve (« Allez, zoukez, zoukez les zombies de la plage Inifinity Beach»…), l’ American Black Box fait plutôt figure de « foutoir » d’urgence, assez au-dessous des deux premiers volumes du Théâtre des Opérations.

Ce qui pèche, surtout, c’est que le Dantec d’American Black Box est essentiellement idéologue, alors que c’est le conteur, le poète au sens large, le fou visionnaire et fictionnaire de Villa Vortex et de Cosmos Incorporated et d’une partie de Grande Jonction qui en font, indéniablement, l’un des romanciers français les plus singuliers du moment.

Autant dire que si ce livre déçoit et si, plus généralement, l’évolution de Dantec a de quoi inquiéter, ce n’est pas tant à cause de ses « positions » et autres provocations visant le « politiquement correct », qu’au risque de le voir sacrifier son indéniable génie créateur à un catéchisme doctrinaire. On a vu cela chez Philip K. Dick, fondu en ésotérisme vaseux, comme on la vu chez Gogol, finalement liquéfié de religiosité ou encore avec un Alexandre Zinoviev, contempteur génial de l’idéologie qui sombra finalement dans la paranoïa…

Quant au gros titre de la revue « branchée» Technikart qui, dans sa livraison de février 2007, posait la question Dantec mérite-t-il une Fatwa ?, on le mettra au compte d’un goût du scandale équivoque - agression médiatique irresponsable à laquelle l’écrivain prête évidemment le flanc…

Maurice G. Dantec. American Black Box. Albin Michel, 690p.

Qui sont les auteurs infréquentables ? Antisémites ? Fascistes ? Réactionnaires chrétiens ? Esprits réfractaires au « politiquement correct » ? Telles sont les questions que pose, incidemment, la lecture de la livraison hors-série de La Presse littéraire, dirigée par Joseph Vebret, intitulée Les écrivains infréquentable et rassemblant, sous une vingtaine de signatures, une palette d’auteurs dont aucun ne semble « à fusiller » même platoniquement, sauf Brasillach qui le fut bel et bien.

Si les « maudits » avérés que sont le super-fasciste Rebatet, Céline l’antisémite ou Matzneff le pédophile, ne figurent pas dans le choix (partiel et forcément aléatoire) de Juan Asensio, ordonnateur et présentateur du numéro, la qualité de franc-tireur pourrait être ce qui associe un Dominique de Roux (avec quatre lettres inédites flamboyantes), et l’essayiste Philippe Muray, récemment disparu, le philosophe allemand Carl Schmitt et l’essayiste espagnol Nicola Gomez d’Avila (un vrai réac, ah ça !), l’imprécateur catholique Léon Bloy et son « disciple » Dantec, notamment.

A la question de savoir ce qui rend un écrivain « infréquentable », Juan Asensio répond par quelques approximations intéressantes liées à l’affirmation par ceux-là d’une position de droite ou d’une foi déclarée, pour se demander finalement si la liberté d’esprit, voire l’opprobre des censeurs ne sont pas les critères d’exclusion décisifs, en fonction de normes variables. Ainsi Corneille sera-t-il jugé « macho facho » par des profs « évolués », alors que les médias grilleront Renaud Camus pour un seul « dérapage », aussi peu criminel à nos yeux que celui qui valut sa fatwa à Salman Rushdie. Quant à Paul Léautaud ou Witold Gombrowicz, originaux s’il en est mais encore moins « fusillables » que les autres, ils rappellent ici que la vraie littérature n’est jamais infréquentable que pour ceux qui n’ont de cesse de la mettre au pas…

La Presse littéraire. Hors série no3. Spécial Ecrivains infréquentables. Mars/Avril/Mai 2007.

Ces deux articles, en version raccourcie pour ce qui est du premier, sont à paraître dans l'édition de 24Heures du 6 mars 2007.

Réponse à Juan Asensio.

Un écrivain peut-il tout dire ? Et faut-il défendre à tout prix celui qui pratique l’invective ? Est-ce parce qu’un penseur ou un romancier est rejeté par l’opinion publique ou médiatique qu’il mérite notre attention ou notre respect ? Les plus grands talents, les plus originaux, les plus hardis sont-ils forcément les moins fréquentables de l’heure ? Enfin y a-t-il seulement un dénominateur commun entre ceux qu’on dit infréquentables ?

é du style d’Aragon, Les mots de Sartre ou Matinales de Jacques Chardonne, Nord de Céline. Qui plus est: je vote aujourd'hui plutôt à gauche, quand je ne l'oublie pas. Sacré progrès...

é du style d’Aragon, Les mots de Sartre ou Matinales de Jacques Chardonne, Nord de Céline. Qui plus est: je vote aujourd'hui plutôt à gauche, quand je ne l'oublie pas. Sacré progrès...

En matière d’idées, j’avais trouvé à vingt-cinq ans, dans les romans fourre-tout de Stanislaw Ignacy Witkiewicz la critique la plus dévastatrice qui me semblât, des totalitarismes, mais aussi et surtout la vision prémonitoire de la fuite vertigineuse dans le bonheur généralisé de nos sociétés de consommation, mais qui eût pu dire de quel bord était Witkiewicz ? Les années passant, et découvrant quels énormes préjugés, quel refus de penser, quels blocages dissimulaient les plus souvent, chez mes amis de gauche ou de droite, leurs certitudes idéologiques, je me suis éloigné de plus en plus de celles-ci en même temps que j’approfondissais une expérience de la littérature, par l’écriture autant que par la lecture, dont la porosité allait devenir le critère essentiel, que l’œuvre de Shakespeare illustre à mes yeux en idéal océanique. Or Shakespeare est-il de gauche ou de droite ? L’océan est-il fréquentable ou infréquentable ?

Je lis Proust sans discontinuer depuis des années, et je relis ces jours Dostoïevski, je lis et relis Balzac, je lis et relis Montaigne et Pascal, j’aimerais bien lire une bonne fois La montagne magique de Thomas Mann et L’homme sans qualités de Musil, que je n’ai jamais lus en entier, comme j’aimerais lire tout Shakespeare et l’annoter pièce par pièce, et plus je vais et plus je constate que, dans cet océan, tout est à sa place. Je lis tous les jours des tas de livres, dont j’aime à replacer chacun. Chacun est comme une bribe de l’immense conversation qui se poursuit jour et nuit à travers ce texte dont les livres ne reproduisent qu’un fragment, et qui me semble le contraire de l’universel bavardage pour autant que CELA converge, à savoir : que CELA monte.

Je lis Proust sans discontinuer depuis des années, et je relis ces jours Dostoïevski, je lis et relis Balzac, je lis et relis Montaigne et Pascal, j’aimerais bien lire une bonne fois La montagne magique de Thomas Mann et L’homme sans qualités de Musil, que je n’ai jamais lus en entier, comme j’aimerais lire tout Shakespeare et l’annoter pièce par pièce, et plus je vais et plus je constate que, dans cet océan, tout est à sa place. Je lis tous les jours des tas de livres, dont j’aime à replacer chacun. Chacun est comme une bribe de l’immense conversation qui se poursuit jour et nuit à travers ce texte dont les livres ne reproduisent qu’un fragment, et qui me semble le contraire de l’universel bavardage pour autant que CELA converge, à savoir : que CELA monte.

Hors de CELA, que je dirais la poésie du monde, point de salut à mes yeux. Toute parole séparatrice, tout verbe coupé de sa source, de son rythme et de sa couleur, de son grain de voix et de son âme, je renonce à les fréquenter comme je renonce à la laideur et à la vacuité, à la platitude et à la mesquinerie - à toute délectation morose.

Plus je vais et plus la littérature me semble le lieu de la relation et non de la séparation, de la continuité et non de la rupture, de la fécondité et non du repli sur soi. Je comprends qu’on la trouve aujourd’hui menacée et vilipendée, mais je vois aussi qu’on la comprend mal. J’essaie de comprendre ce que dit Juan Asensio dans L’infréquentable est le révolutionnaire le plus abouti, et je vois que des notions séparatrices, pour ne pas dire sectaires, contredisent absolument une exigence de liberté qui accorde ou dénie la qualité en fonction de jugements restreignant précisément ladite liberté. Ainsi célèbre-t-on le style, en référence au « grammairien par excellence » que serait Dieu, pour mieux rejeter un Julien Gracq ou un Francis Ponge, stylistes manquant en somme à la foi si je comprends bien, moi qui trouve pourtant chez Ponge et Gracq bien plus de pages vivantes et vibrantes que chez un Renaud Camus, dont la seul qualité est probablement de penser un peu, parfois, à contre-courant - sans style aucun hélas, à mon goût tout au moins.

Mais penser mal est-il, au fait, une qualité suffisante à faire un écrivain ? Juan Asensio s’interroge sur ce qui fait le propre d’un infréquentable, sans parvenir vraiment à se convaincre de ses approximations successives, et c’est tant mieux. On ne voit pas bien ce qu’est « le révolutionnaire le plus abouti », pas plus que ce qui distingue celui qui assume ses positions (de droite évidemment) ou sa foi (catholique résolument) équivaut à un brevet d’infréquentabilité, ni moins encore la qualité de « logocrate » chère à George Steiner, qui ne connaît aucune frontière idéologique. Est-ce l’ « échec social des antimodernes » qui les valorise alors ? Quelle dérision ce serait, que de considérer qu’une réussite sociale fasse ainsi illusion. D’un glissement l’autre, Juan Asensio finit donc par établir que l’infréquentable serait « d’abord et avant tout un homme libre », ou bien encore « celui qui dérange les Assis », à moins que, der des ders, l’infréquentable ne soit « qu’une notion sans consistance autre que celle que veulent à tout prix lui donner les censeurs, un non-lieu où sont prudemment relégués celles et ceux qui ont osé et osent affronter les minables catégories érigées par la bouche anonyme de « l’universel reportage ».

Il y a du vrai dans tout cela, mais beaucoup de rhétorique aussi, à base d’idéologie. La littérature excède ces limites. Or il est intéressant, à lire attentivement les textes (très inégaux eux-mêmes) réunis sous le fronton de ces Ecrivains infréquentables, combien se mêlent les goûts et les idées, les partis pris et les conclusions hâtives, la liberté de jugement et les âneries à œillères. La vraie critique littéraire demande de l’humilité et de la précision, de l’amour et des citations. On en trouve heureusement, par exemple dans le texte de Sarah Vajda consacré à Corneille, ou dans les introductions à Dominique de Roux, Léautaud ou Nicolas Gomez Davila, entre autres. Mais ce que je préfère dans cette revue, c’est que l’oreille de la liberté pointe bel et bien un peu partout, avec des éclats de littérature. Une ou deux lettres de Dominique de Roux et c’est parti. Ensuite, infréquentables ou pas, reste à voir sur pièces. Car cela seul est intéressant : le détail et non la catégorie. Le détail, pour aller voir ailleurs, c’est In memoriam de Paul Léautaud, notes griffonnées au chevet du père agonisant, c’est relire Corneille et s’en amuser en se foutant des nouvelles conventions le classant républicain pro-Bush. C’est lire Gombrowicz dans son Journal et le Gombrowicz de Dominique de Roux, c’est relire Bernanos qui est au purgatoire plus qu’au placard des infréquentables, c’est lire Post Mortem ou Ma confession de Caraco, c’est lire Ponge et Michaux aussi volontiers que Suarès ou Darien, c’est lire Giorgio Agamben qui lit Carl Schmitt qui lit Dostoïevski ou Bloy, c’est lire Bloy contre Zola et Jules Renard contre Bloy.

Vous avez raison finalement, Juan Asensio : les infréquentables ne le sont que par délation médiocre. Nul écrivain de qualité, nul penseur de valeur n’est infréquentable. Mais les médiocres se fréquentent, et ça fait du monde place de Grève…

Celui qui n'était pas attendu même pas au virage /

Celle qui a retiré l'oeuf noir du nid àl'insu du coq / Ceux qui n'ont pas la masse musculaire requise à l'admission de l'école des tueurs / Celui qui déroge au dressing code de l'armée des ombres / Celle qui a un nez de trop / Ceux qui reprochent à Anton ses succès cantonaux au hornuss / Celui qui taille tout ce qui dépasse y compris les ailes de travers / Celle qui tend à l'uniformisation des postures morales de ses catéchumènes y compris albinos ou javanais / Ceux qui demandent au groupe de les coopter en tant que maillons solvables / Celui qui se sent seul au milieu des pères de famille divorcés néo-libéraux / Celle qui fait comprendre à son juge de mari qu'elle a la loi du plus fort avec elle en la personne du Hell's Angel El Toro / Ceux qui se sentent mal au sein de la nature même traitée au DDT / Celui qui assiste au repas de l'araignée non sans une pointe d'envie genre nouvelle cuisine /Celle qui n'avait pas compté sur le goût exclusif de son fils unique pour la laitue non traitée / Ceux qui dansent sur le ventre de leur mère de façon inappropriée / Celui dont la présence gêne à la réu des cadres abstinents vu qu'il s'abstient de s'abstenir / Celle qui se fait remarquer par une pertinence argumentative indésirable au jugé des aînés de la faculté de théologie / Ceux qui font faire canon blanc à leurs recrues noires / Celui qui est tellement trop que c'en est assez / Celle qui défie le Conseil des loutres / Ceux qui font comprendre aux deux messies de retour qu'un suffira comme ça / Celui qui croit en Dieu juste ce qu'il faut / Celle qui n'a jamais promis d'oeuf à deux jaunes et passe donc pour fiable au titre de caissière de l'Association du minigolf / Ceux qui n'ont jamais été admis du fait de leur différence et en ont conclu qu'il leur faudrait se comporter autrement sans se renier trop enfin tu vois quoi ou quoi, etc.

À Montagnola, ce 15 août 2002. - A l’instant, sortant du musée Hermann Hesse et me retrouvant à la terrasse jouxtant l’arrêt de la poste, ma bonne amie m’apprend, sur mon portable, que maman a été victime ce matin d’une hémorragie cérébrale. Elle est tombée en se lavant et ma soeur l’a trouvée gisant sur le carrelage vers midi, avant d’appeler l’ambulance. Elle est depuis lors dans un coma que les médecins disent irréversible, et ses heures semblent comptées. J’annule aussitôt mon voyage en Bretagne et je rentre. Le sommelier doit se demander quel chagrin d’amour me fait ainsi chialer sur mes trois décis de Merlot.

°°°

Ma petite mère qui regarde, me suis-je dis tout de suite, du côté de son amoureux dont elle est séparée depuis presque vingt ans. Ma petite maman de samedi dernier dans sa robe bleue et avec ses cheveux coupés courts, comme jamais elle avait osé, et qui lui allaient si bien. Ma petite innocente qui va rejoindre son innocent...

De la solitude. – Tu me dis que tu es seule, mais tu n’es pas seule à te sentir seule: nous sommes légion à nous sentir seuls et c’est une première grâce que de pouvoir le dire à quelqu’un qui l’entende, mais écoute-moi seulement, ne te désole pas du sentiment d’être seule à n’être pas entendue alors que toute l’humanité te dit ce matin qu’elle se sent seule sans toi…

Je me souviens...

(Noté dans le train du retour)

Je me souviens d’elle dans la cuisine de la maison, auprès de l’ancien petit poêle à bois, tandis que je regardais les photos du Livre des desserts du Dr Oetker.

Je me souviens d’elle en bottes de caoutchouc, maniant une batte de bois, dans la buée de la chambre à lessive.

Je me souviens de ses photos de jeune fille en tresses.

Je me souviens d’avoir été méchant avec elle, une fois, vers ma quinzième année.

Je me souviens de sa façon de nous appeler à table.

Je me souviens de son assez insupportable entrain du matin, quand elle ouvrait les volets en les faisant claquer.

Je me souviens de ses angoisses lorsque sa fille cadette ou son fils aîné furent accidentés dans le quartier. Son «Mon Dieu!» au téléphone.

Je me souviens de sa façon de dire «pendant la guerre».

Je me souviens quand elle nous lisait Papelucho, la série des Amadou ou Londubec et Poutillon.

Je me souviens de l’avoir surprise toute nue, une fois, en entrant par inadvertance dans la chambre à coucher des parents: je me souviens de sa forêt...

Je me souviens de nos dimanches matin dans leur lit.

Je me souviens de sa façon de nous seriner l’importance de l’économie.

Je me souviens de sa façon de critiquer l’avarice de Grossvater, tout en prônant l’économie.

Je me souviens du chalet de Grindelwald.

Je me souviens de la maison de pierre de Scajano.

Je me souviens de nos baignades à Rivaz.

Je me souviens de nos pique-niques en forêt.

Je me souviens du grand baquet de bois, pour les grands, et du petit baquet de fer, pour les petits.

Je me souviens de la lampe de chevet que lui avait offert, sur ses patientes économies (une pièce de cent sous après l’autre), un ouvrier de chez Schindler, où elle était comptable et qui l’avait à la bonne.

Je me souviens de son explication rapport aux «pattes» qu’elle suspendait à la lessive: ...

Je me souviens de sa discrétion (timidité) et de son indiscrétion (naïveté)

Je me souviens de sa lettre à Kaspar Villiger, ministre des finances.

Je me souviens de ses bas opaques.

Je me souviens de ses larmes.

Je me souviens du cahier jaune qu’elle a rédigé à mon intention après la mort de papa.

Je me souviens de sa façon de me recommander de ne pas trop travailler.

Je me souviens de sa façon de faire les comptes.

Je me souviens de sa façon de préparer les «paie» de nos filles.

Je me souviens de ses récents trous de mémoire.

Je me souviens de ses chèques Reka.

Je me souviens de sa querelle, à propos de la facture de l’entretien d’une pierre tombale de sa belle-mère que sa belle-soeur ne voulait pas l’aider à régler.

Je me souviens de ses rapports délicats (voire indélicats) avec sa belle-fille Ruth et avec son beau-fils Ramon.

Je me souviens des petits repas de nos dernières années, au Populaire ou à Sauvabelin, où elle me recommandait toujours de ne pas «faire de folies».

De la petite mort. – Parfois on a manqué l’aube, on ne l’a pas vu passer, on n’a pas fait attention, ou plutôt: on était ailleurs, c’est ça: on était partout et nulle part, on était aux abonnés absents, on n’y était pour personne et le jour a passé et ce matin c’est déjà le soir, on est tout perdu – on se demande si l’aube reviendra jamais…

Au CHUV, ce 16 août. - Seul au chevet de maman qui me fait un peu la même drôle de tête que le pauvre Edouard la veille de sa mort, mais plus paisible à vrai dire, lâchant de temps à autre un râle, mais sans signe visible d’aucune souffrance. Ai pris quelques photos. Essayé de prier, mais pas bien réussi je crois. Pense beaucoup à tout ce que nous avons vécu. Très reconnaissant dans l’ensemble. Regrette un peu de ne pouvoir lui parler, comme à papa le dernier jour, mais sa fin sera paisible comme elle le souhaitait.

Un jeune médecin très doux vient de passer. Me dit que ma mère va probablement s’éteindre comme une flamme déclinante. Pourrait faire des poses respiratoires, puis cesser de respirer tout à fait. En tout cas formel: aucun espoir de rémission.

L’humour noir de la situation: se dire qu’elle dort pour toujours, mais plus pour longtemps...

Au CHUV, ce 17 août, 6h. du matin. - Passé la nuit à l’hôpital. La vaillante continue de respirer. Très belle journée d’été en perspective, comme elle les aimait. Lui proposerais bien d’aller se balader au bord du lac ou par les forêts, mais plus jamais. L’air paisible au demeurant. La survie semble devenir «question de jours», mais en moi nulle impatience. Lui ai dit que ça avait été bien d’être son fils et leur fils. Lui reproche un peu d’être là et pas là, mais elle ne bronche pas.

Ma mère ne lira pas mon prochain livre, mais c’est pour elle que je le fais. Des choses qu’on ne réalise pas vraiment: sa mère sur son lit de mort.

Au CHUV, le 18 août. - Encore une journée divine. Maman repose sur le dos, la bouche grande ouverte, soufflant plus fort et de manière plus saccadée qu’hier. Me dis que le corps est plus et moins que le corps, mais où est la frontière ? Plus que le corps en cela qu’il déborde de ses limites apparentes, et moins que le corps en cela qu’il ne fera pas ce que n’imagine pas notre esprit.

Pascal disait que l’homme du futur aurait le choix entre la foi et le chaos. Or, on en est actuellement au simulacre de foi, qui ajoute au chaos.

À La Désirade, ce 20 août. - Réveillé ce matin par sa présence. Grande tristesse et flot d’images. Pensé à elle et à tout un monde bon et régulier qu’elle représente à mes yeux. Puis la vision du Matin me rappe

Un romancier doit oser être bête autant que minutieux et précis. Certaine idiotie (mais rusée, sâentend) est pour ainsi dire la clef de son rapport avec la réalité et les gens. Il ne doit pas être plus intelligent. Sans faire la bête, il doit se laisser aller à la naïveté ou aux élans irraisonnés, à tout ce qui fait lâimprévu de la vie et des êtres.

Gore Vidal: «Il nây a quâà propos de lâargent quâon ne nous mente pas aujourdâhui.»

Après cet assez obscène défilé de mode à la TV, inspiré par les danses de derviches-tourneurs, on se demande: à quand la messe en dessous affriolants ?

Me réveille ce matin sur la page de Moravagine consacrée à la Révolution russe et au règne de la femme - règne essentiellement du masochisme selon le narrateur. En fait confond (selon moi) guerre des sexes et amour, passion maladive et compréhension réciproque. Je sais quâil y a beaucoup de vrai dans ce quâil dit (que disaient déjà Strindberg et Weininger, ou Gripari plus près de nous) mais cette vision du monde est néanmoins pathologique. Câest sûrement la loi de la vie quâil énonce, mais ce qui nous intéresse est tout ce qui, dans lâordre humain, la transgresse et la sublime, même si câest pour aboutir au chaos.

Me réveille ce matin sur la page de Moravagine consacrée à la Révolution russe et au règne de la femme - règne essentiellement du masochisme selon le narrateur. En fait confond (selon moi) guerre des sexes et amour, passion maladive et compréhension réciproque. Je sais quâil y a beaucoup de vrai dans ce quâil dit (que disaient déjà Strindberg et Weininger, ou Gripari plus près de nous) mais cette vision du monde est néanmoins pathologique. Câest sûrement la loi de la vie quâil énonce, mais ce qui nous intéresse est tout ce qui, dans lâordre humain, la transgresse et la sublime, même si câest pour aboutir au chaos.

«Je suis le pavillon acoustique de lâunivers condensé dans ma ruelle», écrit Cendrars dans Moravagine.

Passé lâaprès-midi à Grignan chez les Jaccottet, vingt-sept ans après notre première rencontre. Ces gens sont à la fois adorables (elle surtout) et un peu sur leur garde (surtout lui), et la conversation, passée certaine crispation, est à la fois naturelle et intéressante. En écoutant Philippe Jaccottet, je me disais quâen somme tout devient égal avec lââge, sauf lâessentiel. Je note cela sur la table dâun restauroute du type standard où jâai décidé de passer la nuit. Médiocre repas bon marché. Bergerac passable. A une table voisine, une retraitée terriblement bavarde (la soixantaine finissante) fait une véritable conférence sur le cinéma (Marlon Brando, Orson Welles, le cinéma actuel) à son conjoint qui nâen place pas une. Tous deux en survêtements au repas. Elle finit son cours ex cathedra par un exposé des moeurs du coucou...

Pleine de retraités à 19h.30, la salle est quasiment déserte deux heures plus tard. Que font-ils à lâinstant ? Regardent-ils tous le même film ? (A Grignan, en janvier)

Comme chez Balzac, on apprend des tas de choses en lisant Gauche et droite de Joseph Roth. Et plus que tout on se dit: câest intéressant. Je ne comprends pas très bien le titre, car il nâest guère question de gauche ni de droite là -dedans. Il y a de lâextrémisme avec Théodore, type du nationaliste raciste et antisémite par compensation à sa médiocrité, mais on ne saurait dire quâil incarne la droite, et moins encore que Paul, son frère ennemi, nâincarne la gauche. Il nây a à vrai dire quâun seul personnage là -dedans qui incarne les idéaux de gauche, et câest le Dr König dont Paul Bernheim aime à se faire le contradicteur. Mais on ne saurait dire pour autant que le roman mette en scène lâantinomie gauche-droite. Câest plutôt une typologie de lâarrivisme sous tous ses aspects. Le plus intéressant est celui du sauvage Brandeis, le plus minable celui de Théodore Bernheim. Au reste, Joseph Roth ne sâen tient pas à des types représentatifs: il montre bel et bien des hommes et des femmes, avec leurs faiblesses et leurs aptitudes. On nâen aime vraiment aucun, mais on est intéressé parce quâils sont vrais. Surtout on éprouve de la compassion. Non sentimentale et bien réelle cependant. Compassion pour des êtres fragiles, prompts à sâabuser (sauf Brandeis, sans doute le plus libre dâentre eux) et qui se débattent dans un monde hostile, sombre et froid.

Complètement écoeuré, ce matin, en lisant les nouvelles liées aux mesures de sécurité invraisemblables qui entourent le World Economic Forum de Davos. Jâen aurais presque honte dâêtre suisse, si je ne me disais pas que non: que la Suisse, que les Suisses ne peuvent être réduits à ces lécheurs de bottes.

Très intéressé ce matin, par tout ce que me raconte Antonio de sa trajectoire de saisonnier en Suisse, avec tout ce que cela suppose dâhumiliations et de tribulations, puis je rencontre deux personnages singuliers: un Tessinois proche de la soixantaine, costaud et méfiant, ancien capitaine de la marine marchande qui vit dans une belle villa gardée par un boxer surnommé König. Très raciste et monté contre les gens de lâEst, il assène ses opinions avec une sorte dâaplomb viril à la fois inquiétant et triste. M'invite finalement à revenir avec une femme, mais belle et Suisse, pas «une de ces catins russes»...

De retour dans le quartier dâAntonio, celui-ci me conduit chez une voisine dont il me dit que son témoignage peut être intéressant. De fait. Mimy Medernach, Luxembourgeoise septuagénaire, a vécu en 1999 un drame atroce. Durant la nuit de lâéclipse, un Noir armé dâun couteau a pénétré dans sa maison et lâa agressée, dont elle pense quâil voulait la saigner. Elle sâest battue comme une lionne sans pouvoir lâempêcher, cependant, de lui déchirer le bas du visage à coups de dents. Elle en porte encore les cicatrices et reste traumatisée. Comme elle est un peu pressée, nous en restons là , mais il mâa semblé plonger, en un quart dâheure, au coeur dâun des problèmes que rencontre aujourdâhui le Portugal, confronté à lâémigration sauvage de milliers de sans -papiers. (Albufeira, en février)

Quâun roman est lâhistoire de nos possibles.

Besoin de fraîcheur, de fraîcheur et de grâce, de grâce et de nouveauté, de nouveauté et de gaîté. Marre de la mauvaise humeur et des chimères noires. Marre de la contention et du tétanisme.

De la nécessité de tourner la page.

Vision, avant la descente sur Bilbao, des Pyrénées crevant les nuages comme de hautes vagues aux crêtes de sucre glace. Ensuite, vision buzzatienne de la grand ville ouvrière serrée entre de hautes collines. Lâaérogare style futuriste transi, prélude à lâarchitecture de la grand coquille vide du musée Guggenheim, apothéose de la culture vendue à lâargent. A part quelques «oeuvres» minimalistes de Sol Lewitt et autres stars du marché international, câest le vide absolu qui me fait tituber et presque mâeffondrer. Encore heureux que la cafétéria, où lâon place les gens au compte-goutte, comme dans un sanctuaire, ait une cuisine un peu moins nulle... (Bilbao, en février)

Beau temps ce matin sur la Costa verde. Le pays mâévoque une sorte de Suisse océanique. Et cette vision de fin dâaprès-midi: des herbages du haut des falaises troués ici et là et par où monte le tonnerre des vagues. Par là , me dit Ramon, que les paysans jetaient naguère le bétail malade.

Journal inutile de Paul Morand. Très sec, parfois embêtant (mondanités, relations sociales, etc.) mais plein de choses assez corsées, parfois abjectes. Grand seigneur méprisant, lâécrivain supérieur à lâhomme.

Repris ce matin la lecture des Légataires de Michel Layaz. Le personnage du père, premier à sâexprimer et en pleine crise existentielle, est vraiment peu convaincant. Non seulement on nâest pas touché par ce quâil raconte, mais on nây croit guère. Des phrases pénibles, qui trahissent un manque total de sensibilité à la langue et à la forme, du genre de cette horreur: «Jâécoute des voix enfantines jouer aux fléchettes sur ma poitrine.» Vraiment... Et je suis censé lire cela jusquâau bout ?

Nécessité de tout transformer. Leçon de Teilhard dans Le Milieu divin. Tout ce qui monte converge. Ne prêter le flanc à rien de bas.

Belle matinée de soleil printanier au marché provençal de Sanary-sur-Mer, où j'achète un petit oranger à ma bonne amie. En passant je souris à une vieille dame qui dit à sa commère: «Il me faut maintenant une sole bien dodue et bien charnue». Cela me rappelle le «haricot bien gras» de Molière.

Timothy Findley, auquel je rends visite à Cotignac, me répète ce que lui a dit Thornton Wilder lorsqu'il lui a fait lire sa première pièce «Tiffy, tu écris sur les sommets, nous ne tâentendons pas, il te faut redescendre jusquâà nous pour que nous tâentendions »â¦

Période de noir. Il faut que je mâen sorte, et je ne mâen sortirai quâen réparant ma relation aux mots et aux choses. Je dois dire aussi la folie du monde - la folie ordinaire. Je dois travailler à la réparation mais avec la distance de lâhumour.

Très intéressé par le nouveau roman de Nancy Huston, Dolce Agonia. Un livre de la cinquantaine plein dâobservations que je pourrais contresigner.

Je me suis levé pour fermer les persiennes de lâautre pièce où je trouvais quâil y avait trop de jour, un instant jâai regardé à travers les fentes des persiennes le type dâen face en dessus du coiffeur qui a toujours lâair aux aguets à la fenêtre entrouverte de sa salle de bain, jâai vu le Bosniaque de la maison dâà côté qui passe des heures à scruter la rue en maillot de corps, jâai vu le coiffeur désoeuvré sur son seuil, jâai vu dâautres passants dont les gestes évoquaient autant de bribes de vie, je me suis vu derrière ces persiennes et je me suis dit que câétait la meilleure chose que je pouvais faire à ce moment-là et je suis resté comme ça toute la journée dans la pénombre, après avoir cueilli nâimporte lequel des livres qui traînaient par là , et câétait Le capitaine est parti déjeuner et les marins se sont emparés du bateau. (Lausanne, en mars)

«Tu ne sais pas aimer ceux que tu aimes jusquâau jour où ils disparaissent brutalement. Alors tu comprends comme tu restais subtilement à distance de leur souffrance, comme tu te protégeais souvent, comme tu avais rarement le coeur disponible, tout à tes réseaux de donner-et-prendre.»

Body Art de Don DeLillo. Cela commence par le petit déjâ dâun homme et dâune femme observés comme sous un verre grossissant. A un moment donné, la femme découvre un cheveu sur ses lèvres qui nâest ni de lui ni dâelle, et songe alors au trajet de ce cheveu. Une espèce dâhyperréalisme qui me plaît assez. Ce à quoi jâaspire de mon côté, dâune certaine façon. Une attention extrême pour les choses. Don DeLillo explore lâintimité des deux personnages en parlant de ce dont personne ne parle, qui a rapport au rapport des objets et des corps, âmes comprises cela va sans dire.

«Cette façon mystérieuse quâelle avait toujours de rendre émouvantes les choses les plus ordinaires.»

«Et puis si quelque chose vous ennuie, vous êtes libre de partir. A mon avis, on a oublié deux choses dans la Déclaration des droits de lâhomme: le droit de se contredire et le droit de sâen aller.» (Jean Eustache)

Proust est vraiment le sommet de lâartifice et de lâart, mais je ne puis lire Du côté de Guermantes quâà raison de quelques paragraphes à la fois. Au-delà je suis comme saturé. Jâai besoin ces temps dâune littérature plus rapide et plus dure, qui me rende mon souffle et ma gaieté.

Commençant LâOutlaw de Simenon je me dis: voilà , câest cela, le roman, il nây avait personne et tout à coup il y a des personnages, il y a Paris et la dèche, le travail des hommes et les odeurs de la vie.

Faites-moi confiance de Donald Westlake est une bonne satire du journalisme putassier genre tabloïds, et finalement un éloge du vrai journalisme, ce quâon prendra avec un grain de sel.

Une nouvelle lucidité mâest venue ces derniers temps à lâégard des livres. En piochant lâautre jour dans ma bibliothèque française, je me disais «non, pas celui-ci», puis «celui-là mâembête», jusquâau moment où je suis tombé sur Ces Merveilleux nuages de Sagan. Et là , oui, là jâai retrouvé ce «quelque chose» de vivant et de vrai (et de surprenant à chaque épithète) que je trouve si rarement dans les livres actuels, et de moins en moins dans mes relectures, sauf chez un Simenon, dont la phrase est cependant moins électrique que celle de Sagan.

Un peu vanné, je pêche cinq ou six livres que jâ«essaie» alternativement. Seul le premier chapitre de Bonjour tristesse de Françoise Sagan trouve grâce. Et câest lâexpression juste: cette drôle de bonne femme a de la grâce. Ce qui est tout de même différent du fait dâavoir la grâce.

A la TV, reportage sur les animaux abandonnés à la SPA. Les regards de ces chiens: celui qui a le cou littéralement scié (plaie ouverte sur tout le pourtour par une laisse en fil de fer) ou le petit clebs tremblant comme une feuille, rendu fou par on ne sait quoi ou qui, entre autres victimes de lâimpitoyable sentimentalité humaine, tout cela me rend triste.

Je vais aller maintenant, et revenir en somme, mais bien plus loin, à ma liberté.

(Trois jonquilles naines, quand je vais chercher du bois, mâapparaissent comme des signes de persévérance... ah mais, v'là que j'fais du Jaccottet).

Retrouver le temps et le prendre.

Cézanne: «Maman me donne la force de ne pas voir que par elle, car je sais que la mort nâest pas une absence et que la nature nâest pas anthropomorphique.»

Rodin: «La nature a besoin dâêtre vue et respirée simplement et continuellement».

De retour a casa, je reprends les livres de Philippe Sollers pour voir si je ne me suis pas trompé à son égard en me montrant parfois si sévère à son égard, mais non: Paradis est vraiment un galimatias, Logiques et Lois sont réellement illisibles, et nous allons maintenant vers autre chose...

Assez touché par les personnages dâIntérieurs de Woody Allen. Surtout intéressant par cette douce horreur: lâinsupportable mère qui arrange lâappart de sa fille et de son gendre en fonction de «ce qui se fait de mieux». La lancinante dictature du bon goût. Très bien un moment, puis cela tourne au sentimentalisme psychanalysant, style Bergman à la juive new yorkaise.

Décrire une journée entièrement vide. Une journée dâaujourdâhui.

Il faut donner des réponses physiques aux questions de la vie.

Cézanne: «Il y a de quoi étudier et faire des tableaux en masse».

Devenir ignorant de soi-même - tendre à cela tout le temps.

Cézanne: «Les galvaudeux à médailles et décorations que câest à faire suer.»

Romance de Catherine Breillat. Totale indigence de cette société-là (les intellos français) et de ce regard sur le monde. Pas de milieu entre la frigidité et le désir de crever de plaisir. Aucune liberté réelle, sauf celle de dire queue et con à lâécran et de les montrer. Mais la liberté est autre chose, qui implique le regard entier.

Sans humilité: rien; sans amour: rien.

Reprenant la lecture de Proust (Le Côté de Guermantes) je me dis que câest là le génie à lâétat de fusion, où bouillonnent lâintelligence et la sensibilité, la connaissance et lâintuition, la musique et le délire maîtrisé.

Me dis à lâinstant que lâécriture doit redevenir le centre nerveux de toutes mes journées, à quoi tout rapporter. A tout instant le texte en cours est en instance dâêtre complété. Il nâest plus question alors de travail calculé ou de paresse dès lors quâon est attentif. Mille tableaux à chaque instant. grand Jeu.

Il faut reprendre, tous les matins, la chasse aux dieux.

Très touché par la lecture de La Colombe assassinée de Pietro Citati, qui constitue la plus fine et la plus belle approche que je connaisse de lâunivers de Marcel Proust.

Nietzsche: «Je remercie le ciel à chaque instant pour ce vieux monde pour lequel les hommes nâont pas été assez simples ni assez silencieux.»

De Mallarmé: «Quâune moyenne étendue de mots, sous la compréhension du regard, se range en traits définitifs, après quoi le silence.»

Lorsque Mallarmé, trois mois avant sa mort, reçoit la première édition de Rimbaud, il sâexclame: «Le voici, lâincomparable livre, lâaérolithe chu de quels espaces.»

En lisant la préface à La guerre du goût, je comprends mieux ce qui me dérange tout de même chez Philippe Sollers, qui tient à sa prétention de se tenir au centre du centre (à Paris, coeur de la France et donc du monde) et au top du top. Jâapprécie ce quâil défend quand son amour est plus fort que sa vanité, mais celle-ci est trop souvent envahissante, quâon ne trouve ni chez Proust ni chez Céline, lesquels savent simplement ce quâils valent. Il y a chez lui comme la conscience dâun manque, et sans doute faut-il le chercher dans son manque total de génie romanesque. Câest un grand commentateur mais pas du tout un créateur. Il sait ce qui est création chez Rimbaud ou chez Proust, mais il ne peut lui même que citer ou mettre en rapport - il ne peut pas ajouter. Ni Femmes, quâil trouve lui-même si révolutionnaire, ni moins encore Portrait du joueur ou Paradis nâajoutent quoi que ce soit au roman contemporain. Câest un écrivain du discours critique et de style classique, mais en rien un fondateur de style au sens où lâont été un Proust ou un Céline, un Joyce ou un Ramuz, un Faulkner ou un Thomas Bernhard.

En lecteur de Proust, Pietro Citati (dans La colombe poignardée) est plus intéressant que Philippe Sollers. Ce quâil dit par exemple de lâattention à autrui que manifeste Proust, qui ne sâaime pas lui-même et nâest pas du tout le Narcisse quâon a dit parfois, est très éclairant et juste ce me semble: «Il y a quelque chose dâabyssal dans lâamour que voue Proust à lâinimitable unicité dâune personne». Ou cela: «Aucun écrivain, peut-être, ne ressentit comme lui lâabsolue altérité de lâautre, la soif en lâautre, lâéchec de cette métamorphose, puis la capacité de représenter, dans son art, tant ce succès que cet échec.» Me rappelle qu'Angelo Rinaldi a dit pis que pendre de ce livre de Citati, par jalousie crétine évidemment.

Il y avait ce matin, au milieu du paysage tout enneigÃ

(À propos de Moïra et du Journal intégral. Feuilleton de lecture, II)

(À propos de Moïra et du Journal intégral. Feuilleton de lecture, II)

Le premier décor du journal de Julien Green, avant la vingtaine de celui-ci, est américain, correspondant au séjour du jeune homme à l’université de Virginie, et l’on sent aussitôt le déchirement qu’éprouve le jeune homme hésitant entre l’entrée dans les ordres, à quoi le pousse le Père Crété, son confesseur, sa nature très sensuelle, sa détestation croissante de l’Amérique matérialiste, sa vocation encore incertaine et son désir pressant de revenir en France pour y exprimer ce qui bouillonne en lui.

C’est d’ailleurs en France que se situera son premier roman, Mont-Cinère, mais l’invisible « main » de mon instinct m’a porté à lire en priorité, et parallèlement aux pages du journal intégral relatives à ses années d’université, celui de ses romans, datant de 1950, qui met en scène,précisément, un groupe d’étudiants gravitant autour d’un jeune homme à la fois effrayant, dans sa singularité de roux fou de Dieu, et non moins attachant par le combat qui se déchaîne en lui et qui le fait craindre ou détester, ou secrètement aimer par ses condisciples. L’un d’eux, au prénom de Simon et au faciès ingrat, payera son attirance immédiate et innommée, au prix fort puisque, rejeté dédaigneusement par le roux, il se tirera une balle dans son recoin.

Le roux en question se nomme Joseph Day, il est descendu de ses collines puritaines pour s’instruire et sauver le monde dans la foulée, ses camarades l’ont bientôt surnommé l’ «ange exterminateur» à cause de son sérieux et de sa furieuse détestaton de la chair, à vrai dire proportionnée à la furieuse intensité de ses pulsions refoulées, et lisant le journal du jeune Julien Green l’on ne peut s’empêcher de penser qu’il y a de lui dans le personnage de Joseph, avant de penser qu’il y a aussi de lui dans tous ses personnages.

La première impression que j’aurai éprouvée, en entrant dans ce roman prodigieusement maitrisé dans toutes ses parties (personnages, paysages, dialogues annonçant le théatre, atmosphères psychologiques, dramaturgie, suggestions érotiques, archétypes de l’imaginaire au franges de l’onirisme par ailleurs hyper-présent dans le journal, controverses « bibliques », échappées spirituelles, substance verbale d’une impérieuse poésie, etc), m’a rappelé l’univers des grands auteurs à la Nathanaël Hawthorne (auquel le jeune Greene a d’ailleurs consacré un travail universitaire) ou à la Flannery O’Connor brassant les thèmes liés aux passions humaines en prises avec les instances sacrées du Bien et du Mal, sous l’égide d’un puritanisme ardent (chez Hawthorne) ou d’un mysticisme catholique foudroyant (la terrible Flannery au mileu de ses poules et de ses paons hurleurs…) , alors même que le roman, d’une obscure limpidité - si l’on ose l’oxymore - nous prend par la gueule et la secoue jusqu’à l’horrible dénouement.

Moïra pourrait être dit, en partie du moins, le roman frénétique du refoulé et de son brutal et fatal retour, où la mauvaise plaisanterie de quelques étudiants ricanants pousse le protagoniste au bout de lui-même, provoquant la mort violente d’une jeune femme équivoque, chargée de séduire le beau roux coincé et jouant son rôle avec une rouerie cynique qui finit par se retourner contre elle.

Pour mieux saisir les tenants de ce roman datant de la maturité de Julien Green (paru en 1950 chez Plon), la lecture du journal intégral de l’écrivain, dont on sait qu’il a été tenté par les ordres vers ses dix-neuf ans et qui se traite lui-même d’érotomane dans sa trentaine, est éclairante. D’abord parce qu’il y développe déjà l’idée que chaque individu en contient dix ou vingt autres, et ensuite par sa façon d’envoyer promener ceux qui, comme Gide ou le grand philologue allemand Curtius lui pelotant un peu les fesses, d’écrire des romans plus explicites en matière d’homosexualité. Or c’est justement là que Julien Green se distingue absolument de ce qu’on appelle la «littérature gay», où le malheureux homo est forcément une victime de la société ou d’une conception archaïque et punitive de la religion, en développant une vision beaucoup plus complexe, plus riche plus violemment contradictoire sans doute, mais plus intéressante et

plus vraie de la complexion humaine aux cent visages.

Joseph Day est, ainsi, immédiatement puant dans son arrogance, et non moins impressionnant par sa rectitude apparente de garçon studieux et solitaire, lecteur de la Bible et convaincu de ce que la chair est une diablerie ; et tout de suite il entre en conflit avec l’un de ses condisciples, l’orgueilleux Bruce Praileau en lequel on pourrait voir son double, qui l’a persiflé et avec lequel il va se battre si durement que l’autre le taxe de virtuel «assassin».

Implacable avec un «fort», il ne l’est pas moins avec Simon Demuth, qui cherche ses bonnes grâces avec une gentillesse un peu collante qui l’horripile, et dont il provoquera plus tard le désespoir. Et puis il y a l’irénique David, bien décidé à devenir pasteur, qui l’identifie comme un «élu» dès leur première rencontre, l’aide obligeamment à échapper au cercle des lascars impatients d’aller se défouler dans la « maison » qu’on devine, et l’agace en même temps par son égalité d’humeur d’être parfait alors que lui-même se croit voué au feu glacial de l’enfer rien qu’à penser à ce qu’il pense – et il ne pense qu’à ça.

En outre, de la première logeuse de Joseph au cercle des moqueurs, dont certains ne cherchent qu’à faire tomber son masque de puritain, et jusqu’à Moïra qui le trouble dès sa première apparition, les personnages du roman composent un « décor » humain très vivant qui s’intègre dans le décor naturel superbement évoqué du campus d’université où tout se passe.

A début des années 20, Julien Green écrit dans son journal que l’Amérique l’ennuie de plus en plus avec son matérialisme bas de plafond, et même l’horripile. Or trente ans plus tard, avec Moïra, il aura distillé toute son expérience d’alors, réelle ou fantasmatique, pour en faire un roman hyper-américian et bien plus que ça : un poème romanesque d’une noire beauté traversé par un tremblement constant de joie et de terreur mêlées.

Celui qui grappille sur le coteau doré des Grands Monts / Celle qui coiffe la fougère de son peigne à dix doigts de mains / Ceux qui feront fête ce midi aux alouettes tant qu'à la galantine / Celui qui de père en fils refuse de traiter avec les Goths / Celle qui effleure la babouche du vizir de son pied dénudé d'enjôleuse capétienne / Ceux qui redoublent de rodomontades en revenant du Raout des Reguibats / Celui qui en est encore à déplorer que le fantassin celte se soit fait berner par le uhlan dans les houblonnières d'Alsace / Celle qui constate que la bouteille de Côtes de Nuits ne laisse briller sous la cendre du Temps que l'incarnat de son cachet / Ceux qui recommandent à leur fils Prosper (5 ans) de s'atteler à ses Mémoires / Celui qui voit la France jusqu'au Val des Merveilles / Celle qui se garde de prendre au sérieux les écrivains d'idées ou de thèses / Ceux qui disent comme ça que Proust sur Twitter eût fait long feu /Celui qui a juste besoin de nuages comme en Charente ou en Beauce ou dans l'arrière-pays vaudois quand le cumulus cumule / Celle qui fait tort à Dieu en parlant trop de Lui à son dentiste antisémite /Ceux qui disent d'un livre qu'il est épuisé alors qu'il n'est qu'un peu las / Celui qu'on sait vraiment très sot mais dont le style a du chien / Celle qui reste perplexe à l'ouïe du philosophe matinal (elle écoute la radio en repassant) selon lequel le pessimisme de la négativité n'est sans doute qu'une déception du dogmatisme réificateur / Ceux qui pensent (d'accord avec les sages préceptes d'antan) que le mystère (le mystère de la totalité en général, s'entend) ne peut être "rongé par le progrès scalaire de nos connaissances" selon l'expression d'un Vladimir Jankélévitch /Celui qui estime que l'aura de Mister Pickwick ressortit à la même diffusion de corps glorieux que les figures d'Achille ou de Polichinelle / Celle qui estime qu'il n'est pas absolument nécessaire de vivre mais très recommandé de chercher des trésors / Ceux qui perpétuent la tradition du goûter au pied de l'arc-en-ciel, etc.

Quelques esquisses de réponses à beaucoup de questions de Geneviève Erard, revisitées le jour de mes 68 ans...

- Pourriez-vous évoquer votre enfance et votre adolescence ?

- L'enfance est un monde. C'est le premier monde. Georges Simenon disait que tout se jouait dans ce qu'on appelle la tendre enfance qui est souvent plus dure qu'on ne le dit. À vrai dire la toute première enfance, même avant la naissance, puis avec le choc terrible de la venue au monde, et ensuite les premiers mois à crier et à gigoter, à tâtonner et à ramper, et les premiers mots - tout ce qui se passe là relève souvent du cauchemar. Mais le dire est difficile, même si les choses de l'enfance et les mots de l'enfance se décantent dans la mémoire et deviennent plus nettes avec le temps. En 1975 a paru à Lausanne, aux éditions L'Age d'Home, un extraordinaire roman d'un Russe du nom d'Andréi Biély, intitulé Kotik Letaev et revisitant le théâtre fantastique des premier mois d'une enfance, en interrogeant les premiers mots des premières choses aperçues. Pour ma part, j'ai fait cette expérience de ne pouvoir presque rien dire de mon enfance avant la trentaine, lorsqu'une phrase des discours de mon grand-père paternel m'est revenue tout soudain: "Une cigarette tue un lapin, dix cigarettes tuent un cheval". C'est sur ces mots, en effet, que commence mon deuxième live, paru en 1983 à L'Âge d'Homme et intitulé Le pain de coucou. On y trouve les séquences, entre Lausanne et Lucerne, d'une espèce d'Amarcord, où l'enfance est captée à travers les mots et magnifiée. Plus trivialement, c'est le "film" d'une enfance ordinaire, dans une famille de la classe moyenne (père employé, mère au foyer) comptant quatre enfants, dans une maison subventionnée typique de l'immédiat après-guerre, sur les hauts de Lausanne, au bord d'un ruisseau où l'on trouve encore des écrevisses, avec des champs sous nos fenêtres et des forêts tout autour. Je suis revenu sur ce monde-là de la maison, du quartier, de la ville et de toute cette époque des années 50 et suivantes dans un autre livre plus récent, L'enfant prodigue, paru en 2010 et qui parle à la fois, cette fois, de ce qui nous a été transmis en tant qu'enfants et de ce que nous donnons à nos propres enfants qui nous aident à leur tour à redécouvrir le monde. Quant à l'adolescence, j'y vois surtout le passage du corps dépendant au corps conquérant, avec un début de liberté. C'est à l'adolescence, disons entre dix et treize ans, que je me suis perçu dans ma différence d'individu, avec mes premiers choix personnels et mes premiers refus - mes premières révoltes. Deux signes précis: qu'à treize ans je me suis identifié au héros de Vipère au poing d'Hervé Bazin, même si ma propre mère n'était en rien un monstre; et que j'ai écrit mon premier article, à quatorze ans, sur le thème du pacifisme et de l'objection de conscience. Quant à avoir de la nostalgie de mon enfance et de mon adolescence: aucune. Ou alors ce serait la nostalgie de toute une époque et, plus généralement de ce qu'on pourrait dire un premier paradis plutôt imaginaire que réel. Je dirai: l'île au Trésor de notre mémoire.

- La lecture, au sens très large de la perception, est notre première expérience du monde. J'ai appelé "Lectures du monde" la suite de mes carnets publiés, de 1973 à 2014, représentant aujourd'hui quelque 2000 pages. Or cette pratique a commencé avec la lecture de l'enfant sur les lèvres des effrayants inconnus qui l'entouraient, puis la mère a lu sous la lampe et parfois le père, ainsi de suite. En préambule de mes Passions partagées (carnets de 1973 à 1992), j'ai composé un texte intitulé L'Aventure de lire où je raconte tout ça, sans parler de tout le reste. On lit Cendrars à quinze ans et tout de suite on a envie d'en parler autour de soi, donc on devient critique littéraire et même éditeur. Au collège, vers quinze ans, je me suis passionné pour je ne sais plus quel texte de Ramuz sur lequel j'ai écrit avec un premier bonheur. Puis ce fut l'enthousiasme presque physique à la lecture d'Alexis Zorba, bien avant le film, ainsi de suite, tout ça plutôt à l'écart de l'école. Mais je ne crache pas sur l'école. Au gymnase de la Cité, un Wilfred Schiltknecht nous a fait lire Frisch et Gottfried Keller (Die Leute von Seldwyla), un François Mégros nous a fait lire Pirandello et Dante, un George Anex nous a fait lire Baudelaire et nous a lu des pièces entières de Giraudoux, de Beckett ou d'Anouilh. Ensuite, la grande rencontre pour moi, après mes débuts dans la critique littéraire à La Tribune de Lausanne, en 19769, et le journalisme culturel, a été celle de Vladimir Dimitrijevic, fondateur des éditions L'Âge d'Homme, lecteur fabuleux et passeur hors pair.

- Qu'est-ce qui fait l'unité de tout ça ? Quel sens ce travail a-t-il au fond pour vous ?

- Qu'est-ce qui fait l'unité de tout ça ? Quel sens ce travail a-t-il au fond pour vous ?

- Je suis très attentif à ce qu'on pourrait dire le noyau d'une oeuvre. Tous les écrivains (et je pourrais dire les peintres, les musiciens ou les philosophes) que j'aime ou que j'admire gravitent autour d'un noyau. Il en va d'une certaine densité et d'une certaine qualité d'être. Cela ne se mesure pas mais ça se sent, et c'est valable pour des auteurs qui peuvent être diamétralement opposés. Je nourris une double passion, depuis ma vingtaine, pour deux écrivains aussi différents l'un de l'autre que Stansilaw Ignacy Witkiwicz, génie polonais polymorphe à tendance catastrophiste infiniment sensible au poids du monde, et pour Charles-Albert Cingria qui module le chant du monde avec une fantaisie inégalée et non moins de profondeur. Le noyau de l'un et de l'autre sont immédiatement perceptibles, comme le noyau de Schubert, le noyau de Bonnard, le noyau de Walser, le noyau de Tchékhov, ainsi de suite. Pour ma part, quoique me relisant très peu, je sais que tout ce que j'écris, sauf en matière de journalisme purement factuel, se relie au même noyau. Noyau religieux si l'on veut, au sens très large de ce-qui-relie. Plutôt. noyau ontologico-poétique. Noyau sombre, que la présence lumineuse de ma bonne amie adoucit. Noyau de joie, qui me fait léviter malgré moi.

- Le monde me désespère et m'enchante. En tant que pure incarnation du signe des Gémeaux, j'ai toujours senti la dualité de la réalité, non sans aspirer à la fusion tierce d'une espèce de réalisme poétique. En art comme en littérature, l'esprit binaire est à mes yeux une impasse, autant que la soumission aux idéologies politiques ou religieuses. Je me suis efforcé, dans un "roman virtuel" fourre-tout intitulé Le viol de l'ange, de concilier mes contraires discursifs et lyriques par le truchement de nombreux personnages incarnant en quelque sorte ma réflexion sur le drôle de monde dans lequel nous vivons, autour du viol et du meurtre d'un enfant. Aujourd'hui, j'en ferais un roman moins littéraire et plus direct, et j'en ai de plus en plus envie, mais en aurai-je la force ? Mon naturel galopant n'est-il pas ailleurs ? On ne peut jurer de rien: c'est parfois le livre qui vient vous chercher et c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé un jour, à Vienne, au café Diglas, quand Le viol de l'ange a commencé de s'écrire à mon corps il est vrai peu défendant...

- Je ne crois pas que le temps puisse se penser: il se vit et nous en captons les effets. La mémoire, qui est la grande affaire de l'écriture telle que je l'entends, n'est pas une matière morte dans laquelle on puise mais une substance vivante que nous portons à plus de réalité en l'accueillant et la revivifiant. La mémoire n'est pas notre passé mais notre futur. Nous sommes des bibliothèques en mouvement, des livres ouvrant leurs ailes comme les anges de la vision proustienne; la littérature n'est pas consommation mais consumation, et la mort, à la lettre, n'existe pas.

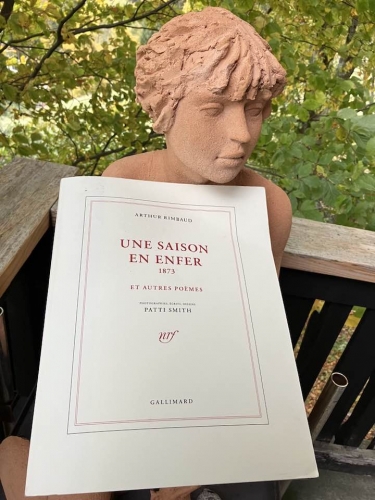

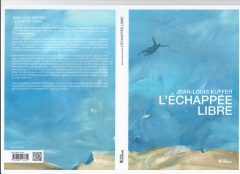

Mon vingtième livre, paru à L'Âge d'Homme où j'ai tant reçu, s'intitule L'échappée libre et tels sont ses trois exergues:

Signé Fiodor Dostoïevski: "Mon petit papa, quand on recouvrira ma tombe, émiette dessus un croûton de pain que les petits moineaux, ils viennent, moi, je les entendrai voleter, et ça me fera une joie de ne pas être seul, en dessous."

Signé Ludwig Hohl: "Celui qui n'a pas vu qu'il est immortel n'a pas droit à la parole."

Signé Marcel Proust: "Si l'idée de la mort dans ce temps-là m'avait, on l'a vu, assombri l'amour, depuis longtemps déjà le souvenir de l'amour m'aidait à ne pas craindre la mort."

Un signe de la (non) pensée formatée. L'exemple de BHL.

De quel peintre invisible sommes-nous devenus les modèles ? De quel photographe de mode, les top models ? De quel concepteur d’events les intervenants prenant la pose ?

Ces graves questions, je les aborde en considérant la notion de posture intellectuelle qui s’est introduite dans le langage courant de ces dernières années.

Il y a une trentaine d’années de ça, la question qu’on nous posait sur un ton plus ou moins inquisitorial était: d’où parlez-vous ? On ne parlait pas alors de posture mais au plus de position : il fallait préciser sa position. C’était certes moins cool qu’aujourd’hui, mais enfin on était supposé faire corps avec sa position: dire d’où on parlait signifiait qu’on se situait intellectuellement ou politiquement parlant. J’ai toujours refusé, quant à moi, de dire d’où je parlais, mais c’était mon affaire personnelle et vitale, contre ce que je croyais une police de la pensée et de la parole.

Or nous n’avons plus à dire, désormais, d’où nous parlons. Ce que nous disons ne fait plus corps avec ce que nous pensons ou ce que nous sommes: nous n’avons plus qu’à nous positionner en fonction de l’image que nous souhaitons donner durant notre quart d’heure ou notre quart de siècle de célébrité: nous nous réduisons à des postures.

Un exemple emblématique peut illustrer ce glissement de la position à la posture: celui de Bernard-Henri Lévy. BHL prenant la défense du Darfour, vingt ans après avoir posé pour Paris-Match aux côtés des enfants affamés du Biafra, ce n’est pas une pensée cohérente reconduite mais le passage d’une position, fût-elle teintée de démagogie, à une posture. BHL pour le Darfour n’est plus le résultat d’une réflexion éthico-politique mais un Personal Aid mondial, au même titre que le Band Aid de Bob Geldof. Cette posture marque le dernier état des images virtuelles produites par la firme BHL & BHL, qui fait du Darfour LE signe extérieur du simulacre compassionnel d'un top model de la pensée médiatique.

« Le plus favorable moment, pour parler de l’été qui vient, c’est quand la neige tombe » (Jacques Audiberti)

« Le plus favorable moment, pour parler de l’été qui vient, c’est quand la neige tombe » (Jacques Audiberti)

« Pourquoi lisons-nous, sinon dans l’espoir d’une beauté mise à nu, d’une vie plus dense et d’un coup de sonde dans son mystère le plus profond ». (Annie Dillard)

« Et toute lecture – même entreprise pour les motifs les plus bas – nous fait pénétrer dans le cabinet secret où l’humanité nous entretient à voix basse du sort qui lui est fait sous le soleil ». (John Cowper Powys)

« Laissez venir l’immensité des choses » (C.F. Ramuz)

Notes de l'isba (25)

Tel père, autre fils. - Georges Simenon, qui avait certaine expérience en la matière, estimait que l'expérience du père ne sert en rien celle du fils. Plus précisément, l'écrivain pensait que le fils devait commettre les mêmes erreurs que le père afin de s'affirmer. En fait, ajoutait Simenon, on ne transmet rien de par sa propre volonté, mais en somme malgré soi, sans qu'on sache trop comment...

Or s'il est vrai que l'exemple du père (ou de la mère, bien évidemment) compte, la chose vaut dans les deux sens, de manière impondérable selon les individus. Lorsqu'on incriminait ainsi l'inconduite notoire de Madame Hugo devant son fils Victor, celui-ci, peu modèle de vertu par ailleurs, répondait noblement: "Ma mère, c'était ma mère". Et de même Dostoïevski aura-t-il "fait avec" un père qui fut le contraire d'un patriarche édifiant, d'ailleurs assassiné par ses serfs pour mauvais traitements. Au reste, de très bons pères ont souvent donné de très mauvais fils à leur corps défendant. Mais cela exclut-il la valeur formatrice de la filiation ? Nullement. Tout dépendant de ce qu'on entend par modèle, et comment celui-ci se trouve modulé d'une génération à l'autre...

Par delà leçons et censures. - L'excellente Jacqueline de Romilly, qui n'avait point d'enfant mais plus de sens commun que moult parents moralisants, me répondit un jour que je l'interrogeais, à propos de l'attitude qu'elle adopterait par rapport à des enfants devant la télé: surtout ne pas interdire ! Rien pour autant de platement "libéral" chez la grande helléniste, mais une incitation à "faire avec" la réalité contemporaine en exerçant l'esprit critique des enfants tout en élargissant leur champ de vision au-delà du petit écran. Ainsi l'idée, trop souvent lénifiante, que nous devons protéger les têtes blondes si pures, n'est-ce pas, de toutes les saletés cathodiques ou multimédiatiques, reste-t-elle lettre morte si nous ne les incitons pas à exercer leur jugement sans forcément les chaperonner - et qu'ils se fassent donc les dents seuls ou en bandes !

Par delà leçons et censures. - L'excellente Jacqueline de Romilly, qui n'avait point d'enfant mais plus de sens commun que moult parents moralisants, me répondit un jour que je l'interrogeais, à propos de l'attitude qu'elle adopterait par rapport à des enfants devant la télé: surtout ne pas interdire ! Rien pour autant de platement "libéral" chez la grande helléniste, mais une incitation à "faire avec" la réalité contemporaine en exerçant l'esprit critique des enfants tout en élargissant leur champ de vision au-delà du petit écran. Ainsi l'idée, trop souvent lénifiante, que nous devons protéger les têtes blondes si pures, n'est-ce pas, de toutes les saletés cathodiques ou multimédiatiques, reste-t-elle lettre morte si nous ne les incitons pas à exercer leur jugement sans forcément les chaperonner - et qu'ils se fassent donc les dents seuls ou en bandes !

De fait en vertu de quoi, censeurs, censurez-vous ? Croyez-vous donc qu'il suffit de de proscrire ou d'interdire pour forger une personnalité ou un caractère ? Et si je vous disais, moi que j'ai bien plus appris de l'abjection vue de près, autant que de l'admiration vécue, que de tous les prônes des bien-pensants ne se frottant à rien ?

De nos doux parents . - Nos bons parents, dans les grandes largeurs, nous ont plutôt foutu la paix. C'est entendu: ils faisaient leur boulot, lui au bureau et elle a casa, nous autres au jardin ou dans la forêt, dans les rues ou sur les plages entre les heures d'école, avec pas mal de livres à la maison mais point trop, la télé plus tard mais jamais invasive non plus; enfin quoi des gens normaux, nos parents, et qui ne nous auraient pas empêchés pour autant de tourner très mal, mais leur foncière honnêteté, et l'ambiance, le climat d'affection sans démonstration, leur présence et leur soutien à tous les mauvais moments: tout ça faisait un environnement plutôt favorable sans prévenir absolument aucun assassinat - ne jurons de rien ! Notre quartier tout paisible en apparence, ainsi, a vu se dérouler maints drames feutrés comme il s'en passe un peu partout. Simenon d'ailleurs n'habitait pas loin, qui n'en a rien vu ni jamais n'en écrivit, mais la vie distille partout son roman noir et ce n'est pas moi qui m'en plaindrai !

De nos doux parents . - Nos bons parents, dans les grandes largeurs, nous ont plutôt foutu la paix. C'est entendu: ils faisaient leur boulot, lui au bureau et elle a casa, nous autres au jardin ou dans la forêt, dans les rues ou sur les plages entre les heures d'école, avec pas mal de livres à la maison mais point trop, la télé plus tard mais jamais invasive non plus; enfin quoi des gens normaux, nos parents, et qui ne nous auraient pas empêchés pour autant de tourner très mal, mais leur foncière honnêteté, et l'ambiance, le climat d'affection sans démonstration, leur présence et leur soutien à tous les mauvais moments: tout ça faisait un environnement plutôt favorable sans prévenir absolument aucun assassinat - ne jurons de rien ! Notre quartier tout paisible en apparence, ainsi, a vu se dérouler maints drames feutrés comme il s'en passe un peu partout. Simenon d'ailleurs n'habitait pas loin, qui n'en a rien vu ni jamais n'en écrivit, mais la vie distille partout son roman noir et ce n'est pas moi qui m'en plaindrai !

Notes de l'isba (9)

De l'aspiration. - Il a fait ce matin une aube toute pure à l’isba, toute belle rose et toute belle bleue, transparente, soyeuse, immatérielle, indicible et toute belle, toute bonne et toute vraie.

J’aspire à la beauté. Telle est ma vérité. Ce n’est pas plus compliqué que ça. Je reste fasciné par les simulacres de la beauté, toujours en proie à une fantasmagorie remontant à l’adolescence, mais je sais que tout ça n’est qu’un leurre sensuel, la beauté n’est pas ça, la beauté n’est pas trouble, la beauté est ailleurs. J’aspire à la sagesse, non pas à l’ataraxie détachée mais à une sérénité vivante et bonne, à une forme de bonté paisible accordée à une paix intérieure excluant elle-même, non sans force et même violence, les simulacres et les consentements bas – j’aspire à cela, ce qui ne veut pas dire que je le vive sans trouble ni lutte. J’aspire à ma vérité. Je sais qu’elle est aussi dans cette lutte continuelle, et je le vis dans la difficulté comme je sais que le vivent à peu près toutes et tous.

Marchands du temple. – Ce que tu qualifies de beauté, ils n’y voient que des reflets illusoires, d’ailleurs tout dépend du critère de beauté, arguent-ils en invoquant les cultures variées, il y a beauté et beauté, et quand tu leur demandes ce qui les touche, eux, en matière de beauté, ils te répondent qu’ils n’ont pas travaillé la question, mais il va de soi que Rothko et Morandi les font vibrer quelque part, et puis ils restent à l’écoute, enfin ta ferveur un peu rétro les amuse, qui leur rappelle ces folles années où le marché de l’art ne les occupait point autant.

Mehr Licht ! - Je veux voir le ciel, je veux le voir tout le temps, je vais donc mettre plus de fenêtres à l’isba et de tous les côtés, cette moche masure va devenir la maison de verre d’où je verrai le ciel de partout jusqu'aux anges et vous verrez ce que vous verrez !

Image JLK : L'aube à La Désirade.

Celui qui poursuit sa lecture des Essais de Montaigne au bord de la rivière où sa mère vient de s’allumer un joint / Celle qui se retrouve elle-même en observant son vaurien de fils adoré / Ceux qui restent fidèles à leur éducation style fifties / Celui qui vit dans un souk de livres et d’objets vintage et s’y retrouve très bien merci / Celle qui a façonné son lieu de vie à son image de vieille humaniste démocrate assez alcoolo en fin d’après-midi / Ceux que leur sens pratique a aidé à ne pas flancher sous l’effet lancinant de leur sens poétique / Celui qui conserve toute sa tendresse à ses sœurs sûrement pas invitées à la Party du ponte de l’UBS et c’est en somme à leur honneur / Celle qui sourit dans le vague en se rappelant les frasques de son chameau de frère trader / Ceux qui se faisaient des goûters d’enfer à l’Orangina et aux crackers dans le Bois du Pendu / Celui qui s’est laissé embarquer dans le noble combat pour la défense de l’Habitat du Castor et se retrouve coincé à la table d’un parachute doré à gueule de tapir néolibéral / Celle qui commence à comprendre les arcanes de la finance en observant sa débâcle / Ceux qui réservent le paleron de base à leurs sept chiens de compagnie dont ils espèrent qu’ils échapperont aux retombées de la Crise / Celui qui est fortifié par le souvenir de la pénombre qu’un hêtre pourpre géant faisait couler dans sa chambre d’enfant tandis qu’il lisait Walden de Thoreau ou Sur la route de Jack Kerouac / Celle qui taxe sereinement de criminels les invités de la femme du ponte de l’UBS / Ceux qui font reculer les puissances de l’ennui en feignant de s’intéresser aux invités inconnus de la Party / Celui qui s’installe au Steinway du fils du ponte de l’UBS pour le faire galoper au rythme fou de Bartok tandis que les invités affluent sur la pelouse et que le Nasdaq clôture au plus bas / Celle que la cheffe de la sécu admet à la Party en dépit de la couleur de sa peau quand elle découvre que la Black se situe au Top des managères / Ceux qui se savent sur un siège éjectable et s’apprêtent donc à jouir un max d’une Party qui sera peut-être la dernière / Celui qui dit au bord du jacuzzi géant que rien ne vaut une bonne crise pour brûler les calories d’un Système aussi artificiellement gonflé / Celle qui a conçu les compositions florales de la Party dans le style des Nymphéas de Monet / Ceux qui se réclamant de la vieille école séduisent les kids au dam des quadras et des quinquas qui se croient au Top du Trend / Celui qui a un projet en phase avec l’Habitat pour l’Humanité en Jamaïque dit-il aux kids à moitié nus sur la pelouse et pas dupes du tout de ses alibis de parasite de leurs pourris de parents / Celle à laquelle sa couleur de peau vaut des salamalecs pseudo-progressistes de la part de ceux qui la verraient plus volontiers au Service Nettoyage de l’empire bancaire où elle a réussi Le Diable sait comment / Ceux qui espèrent que le feu d’artifice non sécurisé foutra le feu à la propriété de ce frimeur de Ponte de l’UBS / Celui qui fout le camp de la Party avec une édition dorée sur tranche des Essais de Montaigne jamais ouverte à ce qu’il semble / Celle qui retrouve son fils au bord de l’eau et le félicite pour le Montaigne en lui passant son joint / Ceux à qui rien de ce qui est humain n’est étranger, etc.

Peinture : Terry Rodgers

Celui qui s’indigne à l’ancienne / Celle qui s’applique à la défense de l’attention flottante / Ceux qui avancent pas à pas / Celui qui a appris la patience en pratiquant la peinture par glacis lents / Celle qui a longtemps appris à apprendre / Ceux qui redécouvrent les savoirs anciens / Celui qui lutte contre le parasite de la dispersion / Celle qui se concentre sur son tapis de prière / Ceux qui renoncent au télémark à cause de l’arthrose / Celui qui reprend ses randonnées en moyenne montagne assorties d’observations géologiques précises / Celle qui peint des parapluies dont elle soigne le plissé / Ceux qui transmettent ce qu’ils savent à leurs enfants c’est à savoir pas grand-chose sauf l’essentiel qui ne s’enseigne pas / Celui qui prêche en eaux troubles / Celle qui pèche parce qu’elle aime ça et voilà y a qu'ça de bon / Ceux qui restent assez optimiste malgré la stupidité de la festive Human Pride / Celui que les transes victimaires à l’autrichienne font gerber / Celle qui préfère les chenapans aux Parfaits / Ceux que l’adulation de l’Admirable Rodgère Federer commence à bassiner grave / Celui qui vomit la notion de Compétence Culturelle distillée par les larbins d’Economie suisse / Celle qui connaît peu de prétendus poètes aussi médiocres que le pétulant Oskar Freysinger / Ceux qui invoquent Guillaume Tell le libertaire pour justifier leur micmac d’archers nains / Celui qui se reproche de ne pas montrer assez d’agressive détermination contre la montée des eaux boriquées du jacuzzi culturel / Celle qui s’efforce d’échapper au mimétisme sécuritaire de son quartier de vieilles peaux / Ceux qui révèlent le fond de leur pensée sur des affiches format Crétin Mondial / Celui qui fait de la politique en termes de parts de marché / Celle que la jactance révulse physiquement / Ceux qui plastronnent en usurpateurs du Parti des Gens / Celui qui milite pour la liberté élémentaire de parquer son tank devant sa villa Ma Coquille / Celle qui votera contre l’infâme initiative visant à l’interdiction faite à l’Homme Suisse de garder son arme de service dans son caleçon / Ceux qui dérogent à l’opinion répandue, etc.

Image : Philip Seelen

…Moi les tagueurs je vous dis faut les attaquer sur le terrain et les liquider dans l'oeuf, sans ça vous imaginez quelle image de la culture alsacienne cela montre à nos jeunes, et encore sur des murs dont l’entretien se fait avec nos impôts, non mais vous avez vu le mur du cimetière de Ringeldorf, si ce n’est pas la Schmutz, alors voilà ce que je vous propose, dès ce soir, à tous les camarades vigiles de la région…

Image : Philippe Seelen

… Ils font la gueule à Noël, moi ça m’échappe, soit ils prétendent que c’est la fête au Dollar, soit que c’est même pas ce jour que le Bambino est venu au monde – ils te disent comme ça d’un ton instruit qu’on n’a fait que recycler le culte de Mithra -, soit encore que tout ce sentimentalisme à la con masque le Sens Profond de la Fête, alors tu vois, nous, on en a rien à scier : on prépare les bougies sur le sapin de plastique et les cadeaux des enfants, une orange, deux trois jouets dans nos moyens, on pourra pas faire bien plus mais c’est la vie qu'on a et je te dis que ça: on se réjouit comme quand les vieux étaient encore là…

Image : Philip Seelen

Considérations sur un des beaux-arts...

Pour Lady L. et pour celles et ceux que j'ai eu la chance de rencontrer à ce jour.

La rencontre est à mes yeux l’un des mystères de l’existence, au même titre que ce qu’on appelle la création. Que tout puisse se transformer d’un jour à l’autre, dans notre vie, et que cela se fasse comme ça, par hasard, hors de toute volonté, par le seul fait d’une intersection non prévue : voici qui paraît à la fois merveilleux, confirmant que la vie a un sens, ou au contraire absurde, si l’on évalue la part d’arbitraire qu’il y a là-dedans.

Miracle à vrai dire : que celle (celui) que j’attendais au fond de ma déprime soit apparu(e) ! précisément à ce moment où j’allais en finir. Et quelle dérision pourtant : une grève des transports en commun, un téléphone qui l’aurait retenu(e) à l’instant de quitter son studio semblable à un million d’autres (mais dans ce millions il n’y avait qu’elle ou que lui !), une brusque envie de me soulager qui m’aurait éloigné(e) de ce banc public, un détail et LA rencontre ne se faisait pas.

Or la rencontre s’est faite, et toute ma vie en a été changée. Plus j’y songe, et plus je me dis que cette rencontre devait advenir à ce moment-là, et qu’il n’y a là aucun hasard. Plus même, en me rappelant les autres rencontres décisives qui ont ponctué mon bout de chemin, j’en viens à penser qu’elles participent d’une espèce de plan secret qui ordonne ma destinée.

Mais comme cela paraît naïf ou prétentieux ! Pourquoi ne pas parler de prédestination tant qu’on y est ? Ou d’un divin entremetteur qui ménagerait à chacun THE Big Rencontre, en toute égalité et fraternité. Hélas c’est justement là que tout cloche, car LA rencontre est le cadeau le plus inégalement partagé qui soit. Tant de gens qui y avaient sûrement droit, et dont le préposé n’a pas daigné s’occuper un quart de seconde !

Cela étant, je me refuse pour ma part à tout expliquer par le hasard. Il n’y aura jamais de science de la rencontre, mais une prescience me suggère qu’une occulte logique des désirs ou des aspirations, semblable aux lois qui ont fait émerger la vie et la conscience, le sentiment du beau ou la quête de la liberté, a bel et bien présidé à toutes les rencontres importantes qui ont transformé et vivifié mon existence.

Au même instant, en outre, je me rappelle que le moment magique de la rencontre ne serait rien s’il ne se prolongeait à l’instant ; et que l’éclat du miracle, la figure du mystère comptent moins, en somme, que tout un processus de fertilisation qui s’inscrit dans le temps.