La cinquième saison de la littérature romande

(Aperçu tout personnel d’une nouvelle donne éclatée)

L’expression selon laquelle « tout ça n’est que littérature » convient à merveille à l’apparition d’une nouvelle revue littéraire se réclamant d’une saison qui n’existe pas selon les codes ordinaires, ouverte à tous les départs possiblement lestés de cette réalité augmentée qu’on appelle poésie – on peut rêver !

À la tendance utilitaire et cynique visant à tout rabaisser par dérision pour mieux exalter ce qui « cartonne », relevant essentiellement du quantitatif, la littérature de cinquième saison oppose «tout ça » qui nous importe, nous fait respirer et résister au pire, et puisque nous sommes ici et maintenant, parlons donc de la littérature qui se fait aujourd’hui en nos contrées.

La cinquième saison de la littérature romande est-elle une réalité ? À cette question, l’on ne peut répondre que par des estimations personnelles plus ou moins en phase avec le goût de quelques-uns, dizaine ou milliers, mais à l’exclusion de la meute.

Sans décrier le commerce et l’industrie, non plus que l’aspiration plus ou moins avouée de tout écrivain à la gloire cantonale ou mondiale, force est de reconnaître qu’aujourd’hui la quête du succès immédiat constitue un miroir aux alouettes abusant à la fois le public, les médias et les auteurs.

Une production pléthorique, la disparition de toute une société cultivée qui accueillait et accompagnait naguère les livres de qualité, également accueillis et accompagnés par des critiques avisés, la démission des médias en matière d’information littéraire de qualité, le nivellement des goûts et la fuite en avant exacerbée par les modes et les mots d’ordre publicitaires, la massification et l’affolement décervelé des réseaux sociaux aboutissent à une confusion générale où la préservation d’un jugement critique équilibré devient de plus en plus délicate.

Tels sont les temps qui courent en quatre saisons.

Quant à la cinquième saison, disons qu’elle serait caractérisée, en littérature, par une valeur ajoutée inattendue, un pas de côté ou un grain de folie - tel étant en tout cas mon point de vue.

La cinquième saison pourrait alors répondre, aujourd’hui, à un manque et combler un vide, pour mieux accueillir et accompagner les écrivains de Suisse romande trop souvent sacrifiés à la loi du marché ou écartés par snobisme ou paresse incurieuse. Mais accueillir et accompagner nos auteurs devrait se faire sans complaisance. Un livre dont personne ne parle n’est pas automatiquement bon, pas plus qu’un succès de librairie n’est forcément mauvais, et l’âge d’un auteur n’a pas à interférer dans notre jugement. Une certaine amnésie fausse en outre la perception de ce qui s’est fait dans ce pays depuis un siècle. Parler ainsi de « renouveau de la littérature romande » me semble tout à fait exagéré, ou alors chaque génération, depuis le début du XXe siècle, pourrait être taxée de « renouveau », de Ramuz et Cingria à Alice Rivaz et Haldas, ou de Chessex et Corinna Bille à Jean-Marc Lovay et Anne-Lise Grobéty, etc.

Que serait alors idéalement, hors du temps et même des lieux, une approche de la littérature romande du nouveau siècle relevant de la cinquième saison ?

C’est ce que j’aimerais évoquer ici de façon toute subjective, une fois encore, étant entendu qu’il n’y a pas d’objectivité de la cinquième saison, alors même que subsiste ce qu’on pourrait dire un goût commun et partagé de la littérature ressortissant autant aux quatre saisons ordinaires - avec ses rentrées de plus en plus fréquentes et ses sorties pléthoriques et trop souvent attendues, au sens répétitif du terme -, qu’à la cinquième saison représentant à mes yeux l’inattendu, voire l’exceptionnel, le symptomatique ou le révélateur d’une époque.

Une aventure fondatrice

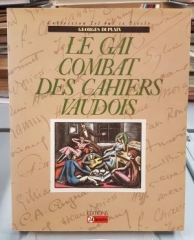

Il y a de ça un peu plus d’un siècle, en 1914 plus précisément, un douzaine de plus ou moins jeunes écrivains romands, et autres artistes ou musiciens, décidaient de se lancer dans une aventure éditoriale fondatrice, avec le lancement d’une nouvelle revue littéraire dont l’enseigne, Les Cahiers vaudois, serait également celle d’un foyer d’édition.

Novatrice, l’entreprise l’était par sa vocation affirmée de s’affranchir de la double autorité pesante du pasteur et du professeur, pour laisser le premier rôle à l’écrivain ; au style, de préférence à la morale, et à l’originalité, de préférence à l’académisme.

À la tête de la belle équipe où l’on retrouvait les noms devenus illustres d’Alexandre et Charles-Albert Cingria, de Paul Budry et d’Edmond Gilliard, d’Ernest Ansermet ou de Pierre Girard, de René Morax et d’Auberjonois, notamment, le jeune Ramuz avait insisté sur l’ancrage de la revue en terre vaudoise - histoire de prouver qu’une littérature était viable hors de Paris - et sa visée anti-universitaire et anti-intellectuelle.

Cette dernière injonction fait aujourd’hui sourire, puisque la première publication des Cahiers vaudois, le texte-manifeste de Ramuz intitulé Raison d’être, saisit précisément par sa haute tenue intellectuelle. N’empêche : l’écrivain, ou l’artiste, passeraient avant le spécialiste ou l’idéologue, le pion ou le prêcheur.

Les Cahiers vaudois font aujourd’hui figure de légende référentielle, même s’ils ne durèrent que sept ans. Ils marquent la fondation de ce qu’on appelle aujourd’hui encore la littérature romande, alors que ce concept se discute et ne cesse de se distendre voire d’éclater par les temps qui courent.

Si le XXe siècle, sur une aire géographique restreinte, a été marqué par des activités littéraires très développées et diversifiées, autour d’éditeurs au rayonnement parfois international (à commencer par Rencontre, La Guilde du Livre ou L’Age d’Homme), et si l’on ne compte pas les auteurs de premier rang qui ont fait toute leur carrière en Suisse romande, les trois premiers lustres du XXIe siècle, quoique moins productifs chez les éditeurs principaux, ont vu proliférer de nouveaux auteurs alors que les phares de la belle garde des années 1960-2000, d’Alice Rivaz à Chappaz ou de Chessex à Haldas, de Corinna Bille à Anne Cuneo, s’éteignaient les uns après les autres.

Si le XXe siècle, sur une aire géographique restreinte, a été marqué par des activités littéraires très développées et diversifiées, autour d’éditeurs au rayonnement parfois international (à commencer par Rencontre, La Guilde du Livre ou L’Age d’Homme), et si l’on ne compte pas les auteurs de premier rang qui ont fait toute leur carrière en Suisse romande, les trois premiers lustres du XXIe siècle, quoique moins productifs chez les éditeurs principaux, ont vu proliférer de nouveaux auteurs alors que les phares de la belle garde des années 1960-2000, d’Alice Rivaz à Chappaz ou de Chessex à Haldas, de Corinna Bille à Anne Cuneo, s’éteignaient les uns après les autres.

Les médias suivistes, toujours en quête de formules-choc, s’interrogèrent avec quel feint émoi sur l’après-Chessex, au lendemain de la mort du Goncourt 73 satisfaisant à leur gout du sensationnel, comme si nous nous trouvions devant un gouffre, orphelins et médusés. Inutile de préciser que les plus alarmistes, non sans Schadenfreude, étaient ceux qui avaient prêté le moins d’attention, jusque-là, aux quatre saisons de notre littérature, et moins encore à la cinquième…

Entropie ou mutation ?

Peu avant la fin du terrible XXe siècle, un essai relevant à certains égards de la cinquième saison spéculative, intitulé L'homme seul et signé Claude Frochaux, proclamait la fin d'un grand cycle créateur occidental et, plus précisément, la fin de la littérature. Plus rien de neuf après les années 60, plus de quoi s'étonner: rideau sur l'insignifiance. Et ce malgré la profusion, vu qu'on n'aura jamais publié autant que de nos jours et que tout le monde écrit ou aspire à se faire un nom à la Star Ac de la multiculture !

Peu avant la fin du terrible XXe siècle, un essai relevant à certains égards de la cinquième saison spéculative, intitulé L'homme seul et signé Claude Frochaux, proclamait la fin d'un grand cycle créateur occidental et, plus précisément, la fin de la littérature. Plus rien de neuf après les années 60, plus de quoi s'étonner: rideau sur l'insignifiance. Et ce malgré la profusion, vu qu'on n'aura jamais publié autant que de nos jours et que tout le monde écrit ou aspire à se faire un nom à la Star Ac de la multiculture !

Paradoxe à géométrie variable : Claude Frochaux lui-même, épatant écrivain et éditeur, fut à L'Age d'Homme le premier défenseur de la littérature romande, et de la vitalité de celle-ci témoigne aussi la monumentale Histoire de la littérature romande dont la dernière édition date de 2015 et compte plus de 1700 pages. Sous nos yeux se multiplient en outre les petites structures d'édition nouvelles, les manifestations de toute sorte, les séances de lecture à foison, les maisons de l'écriture et tutti quanti : de quoi saturer quatre saisons pleines. Mais que dire de la qualité de tout ça ?

Dans son troisième roman intitulé La combustion humaine, pas vraiment abouti à mon goût, le jeune Quentin Mouron imaginait un grand éditeur romand désabusé, lecteur passionné de Proust et vomissant sur tout ce qui se publie dans nos régions, y compris les livres de sa firme. La littérature romande actuelle ? Rien que de la « rose bleue », selon l’expression du grand Dürrenmatt qui la connaissait aussi mal, en réalité, que la plupart des gens de médias dénigrant nos auteurs non « vendeurs ». Peu renseigné lui-même sur le milieu, Mouron relançait cependant un thème brillamment traité, vingt ans plus tôt, par Étienne Barilier dans son percutant Soyons médiocres, où se trouvait brocardé l'esthétisme spiritualisant du milieu littéraire romand et sa tendance à « freiner à la montée », dont les instances paroissiales restaient confinées dans leurs couches tièdes avec leurs abbesses universitaires ou journalistiques et leurs révérends compassés.

Mais la paroisse littéraire en question survivra-t-elle à la disparition de ces doctes gardiens du Temple ? Et faut-il vraiment s’en réjouir ?

Bien plus généreux que ceux-ci et pas moins insolent que le jeune Mouron gâte-sauce, Sergio Belluz, dans un aperçu assez « cinquième saison » des fleurons culturels ou littéraires de notre pays, intitulé La Suisse en kit et paru en 2012, aura prouvé qu’un regard frais et décentré, alternant portraits et pastiches avec une verve revigorante, peut détendre l’atmosphère en rendant justice à des auteurs mal défendus par le professoral pavé, tel l'humoriste anarchisant Roorda ou la romancière Janine Massard, entre autres.

Ceci dit, et même si elle ne consacre pas une ligne à l’essai non aligné de Sergio Belluz, ni plus de quinze lignes condescendantes à l’aventure du Passe-Muraille accueillant et accompagnant les auteurs de ce pays et du monde entier pendant vingt ans, l’Histoire de la littérature en Suisse romande reste une référence centrale incontournable qui pallie une méconnaissance souvent fâcheuse.

Ainsi, dans son récent Dictionnaire amoureux de la Suisse, l'auteur à succès Metin Arditi, fils de marchand turc naturalisé non moins que prof de physique émérite et brasseur d'affaires millionnaire, humaniste et mécène, ne cite-t-il des auteurs romands vivants que Philippe Jaccottet et Joël Dicker. On veut bien que l’amoureux en question, se voulant tout subjectif, et qui parle fort aimablement de nos plus illustres auteurs défunts, se garde de parler des auteurs actuels au risque de susciter moult jalousies dans les chapelles, mais tout de même !

Focale élargie et langage « en phase »

Or, les vivants, nous les retrouvons bien vibrants dès le début du XXIe siècle dans le roman éponyme de Pascale Kramer, l'une de nos meilleures nouvelles romancières, qu'on pourrait dire l'observatrice aiguë et l'interprète hypersensible des sans-langage. Récemment primée par le Prix de littérature suisse 2017, Pascale Kramer a développé une œuvre cohérente et conséquente, dont le regard et la représentation de la réalité sont portés par une langue à la fois limpide et très suggestive. Au passage on aura noté que Les Vivants, paru en 2000 chez Calmann-Lévy, tout comme Rapport aux bêtes, publié par Noëlle Revaz chez Gallimard en 2002, renouèrent le lien des auteurs romands avec Paris, suivant le mouvement inverse des Cahiers vaudois.

Or, les vivants, nous les retrouvons bien vibrants dès le début du XXIe siècle dans le roman éponyme de Pascale Kramer, l'une de nos meilleures nouvelles romancières, qu'on pourrait dire l'observatrice aiguë et l'interprète hypersensible des sans-langage. Récemment primée par le Prix de littérature suisse 2017, Pascale Kramer a développé une œuvre cohérente et conséquente, dont le regard et la représentation de la réalité sont portés par une langue à la fois limpide et très suggestive. Au passage on aura noté que Les Vivants, paru en 2000 chez Calmann-Lévy, tout comme Rapport aux bêtes, publié par Noëlle Revaz chez Gallimard en 2002, renouèrent le lien des auteurs romands avec Paris, suivant le mouvement inverse des Cahiers vaudois.

De Noëlle Revaz, fort bien reçue à Paris et en Suisse romande pour Rapport aux bêtes, intéressante approche de l’acculturation en milieu paysan, j’aurai pourtant préféré le deuxième roman, Efina, relevant plus à mes yeux de la cinquième saison par sa façon de sonder les affects et les relations humaines, avec moins d’effets littéraires, moins d’intentions démonstratrices que dans son premier ouvrage.

Quand et où il y a littérature…

À cet égard s’impose, me semble-t-il, une mise au point qui permettra de mieux distinguer et de mieux évaluer ce qui ressortit à la cinquième saison de la littérature, par delà les préjugés portant sur la « bonne » ou la « mauvaise » littérature.

Dans La combustion humaine de Quentin Mouron, l’éditeur malgracieux prétend savoir quand « il y a littérature » et quand celle-ci n’y est pas. Mais pas un mot de plus sur les critères qui font décision à ses yeux. Dommage !

De la même façon, de « purs littéraires » auront assené qu’il n’y a « pas littérature » dans les romans de cet arrogant Mouron par trop médiatisé, pas plus qu’il n’y en a dans les best-sellers de Joël Dicker.

Or je prétends, pour ma part, qu’il y a bel et bien littérature dans La Vérité sur l’affaire Harry Quebert, mais plus trace des étonnements de cinquième saison dans Le Livre des Baltimore, préfabriqué pour plaire, comme il y a littérature dans Notre-Dame-de-la-Merci de Quentin Mouron.

Mais ce n’est que votre goût ! m’objectera-t-on. Sans doute, et je suis prêt à l’étayer. J’ai lu le roman de Joël Dicker avant sa parution, sur épreuves et sans me soucier le moins du monde de son éventuel succès, je l’ai annoté et j’ai été impressionné par la vivacité du raconteur, l’intérêt de sa thématique, la présence de ses personnages et la subtile déconstruction de sa narration. Écriture certes passe-partout mais exceptionnelle énergie inventive, dans une sorte de patchwork-hommage aux grands storytellers américains, de Salinger à John Irving ou Philip Roth. Ensuite, avec la resucée du Livre des Baltimore : patatras, chute de tension et clichés sur clichés, plus une once de surprise ou d’originalité : la morne répétition d’une série télé formatée. Mais cela vaut-il la peine de détailler une telle opposition ? Quel enjeu critique ? Quoi de littéraire là-dedans ?

En fait, la question pourrait se retourner contre le formalisme de maintes oeuvres à prétention littéraire, qui entretiennent le même simulacre de bon goût que d’innombrables musées aux murs couverts de mornes croûtes. Ainsi pourrait-on comparer, aussi, les ouvrages les plus « littéraires » d’un Jean-Michel Olivier et son Amour nègre modulant une thématique « mondialisée » avec une verve endiablée et une réflexion implicite sur l’invasion de notre univers par les marques et la frime du charity business. Or ce changement de focale et le grand succès du roman signalent-ils une trahison en termes littéraires ? Nullement !

Bien entendu, la littérature romande du XXIe siècle ne se borne pas qu’à deux noms à prononcer d’un air entendu dans les cercles mondains, du grand poète nobélisable et du wonderboy aux millions d’exemplaires, pas plus qu’elle ne vaut que par le succès de quelques titres « élus » par les médias ou le public.

Relevant de la cinquième saison, l’on pourrait ainsi établir une liste de livres au retentissement très variable et parfois nul, que je me plais à citer pour mémoire. En 2003 paraissait ainsi Les Têtes de Jacques Chessex, et en 2008 La pipe qui prie et fume de Maurice Chappaz : pures merveilles de cinquième saison, et je pourrais recommander maints autres titres relevant de la meilleure littérature, de Comme si je n’avais pas traversé l’été, en 2003, de Janine Massard, à L’embrasure de Douna Loup, en 2010, en passant par Au nord du capitaine de Catherine Safonoff (2002), Le mot musique d’Alexandre Voisard (2004), Mouvement par la fin de Philippe Rahmy (2005), ou Paradise now et Le sourire de Mickey (2003) d’Antonin Moeri.

Ce dernier auteur marque d’ailleurs, sans qu’on s’en soit assez avisé, le tournant d’une nouvelle posture d’observation psychologique et sociale de type behaviouriste, sur un ton volontiers mordant voire sarcastique, portant sur la vie quotidienne et le langage de la nouvelle société et faisant écho, du point de vue de l’expression, à un Michel Houellebecq, avec des composantes qu’on retrouvera chez les auteurs de la génération suivante, tels Quentin Mouron ou Antoine Jaquier, lequel investit l’univers juvénile plombé par la drogue dans Ils sont tous morts (2014), ou encore dans la nouvelle mouvance du polar romand truffé d’observations sociologiques parfois pertinentes, notamment sur l’encanaillement de la classe moyenne, de Daniel Abimi à Sébastien Meier ou Marc Voltenauer.

Pépites dans le tout-venant

De Quentin Mouron, entré en littérature avec une évocation quasi célinienne d’une traversées des Etats-Unis, sous le titre d’Au point d’effusion des égouts, et passé plus tard au genre du polar chic frotté de littérature, c’est pourtant son deuxième ouvrage, Notre-Dame-de-la-merci, roman tchékhovien aux personnages ressentis en profondeur, qui me semble le plus inattendu et le plus poreux du jeune auteur - le plus ancré dans la cinquième saison.

À l’enseigne des surprises ménagées par celle-ci, l’on pourrait citer encore quelques nouveaux talents remarquables, à commencer par le Roumain Marius Daniel Popescu et sa Symphonie du loup (2007) révélant un écrivain fort de trempe et de gueule, Aude Seigne et ses Chroniques de l’Occident nomade (2011) s’inscrivant dans la filiation de Nicolas Bouvier dont allaient se réclamer explicitement les jeunes auteurs de l’AJAR, ou encore le Camerounais Max Lobe excellant, dans 49, rue de Berne, à transposer son vécu de jeune Noir homosexuel dans une Suisse qu’il se garde de caricaturer, au fil d’une écriture tonique.

À propos de l’AJAR, vibrionnant foyer de créativité collective (fondé en 2012) réunissant une vingtaine de jeunes auteurs de moins de trente ans, l’on relèvera, en dépit de ce que son concept de base a de très discutable (l’élection sur critère d’âge !), le rôle d’émulateur ouvert à la place publique et la première initiative d’un roman collectif joliment ficelé paru chez Flammarion en 2016 sous le titre de Vivre près des tilleuls, lancé par un plan marketing adéquat, dorloté par les médias et en somme tout à fait dans l’air du temps des quatre saisons conventionnelles.

Or, la douce folie de la cinquième saison est ailleurs à mes yeux, que j’aurai trouvé, en 2017, dans le premier roman-récit d’Eric Bulliard, L’Adieu à Saint Kilda, relatant, avec vigueur verbale et vista historique, les tribulations saisissantes des habitants d’une île du bout du monde ; dans le deuxième roman de Xochitl Borel, sondant, avec Les oies de l’île Rousseau, les cœurs blessés de beaux personnages des milieux d’immigrés de la cité de Calvin ; ou encore dans le dernier recueil de Jacques Roman, Histoire du brouillard, précisément sous-intitulé La cinquième saison et modulant d’étincelantes variations sur les thèmes récurrents de l’un de nos meilleurs poètes. Et chacune et chacun ajoutera, à cette liste fort incomplète, tel ou tel nom peu choyé par les médias ou bonnement ignoré pour de multiples raisons forcément injustes…

Mon quadrige provisoire

Pour conclure, mais c’est un quadruple envol à l’enseigne de ce véritable saut que représente à mes yeux la cinquième saison, j’invite la lectrice et le lecteur à découvrir quatre livres d’exception, parus en août 2017 et qui démentent les prédictions catastrophistes de mon vieil ami Claude Frochaux.

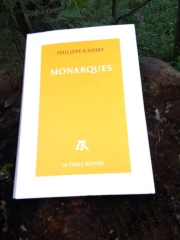

Il s’agit d’abord du premier roman du jeune Vaudois Adrien Gygax, Aux noces de nos petites vertus, révélant un narrateur d’une vivacité et d’une originalité rares, au fil d’une virée amoureuse haute en couleurs, oscillant entre mélancolie et sensualité. C’est ensuite le retour de la plus follement stylée de nos prosatrices, en la personne de Corinne Desarzens, avec Le soutien-gorge noir, récit surprenant à chaque page qui exhume un amour manqué et ses échos restituée par delà les années . C’est le sixième tome du Manifeste incertain de Frédéric Pajak renouant avec son enfance profonde, et parfois déchirante, qui a le mérite de se décliner en toute limpidité et sans pathos, textes et dessins alternant en contrepoint sans pareil. Enfin, sous le signe de la plus authentique poésie, poignant d’humanité et d’une « verticalité » prouvant assez la pérennité d’une littérature habitée par le sacré, c’est le dernier récit de Philippe Rahmy intitulé Monarques et qui associe aussi bien, sous le signe de l’effet papillon, les destinées personnelles de la famille de l’auteur et les tragédies du XXe siècle aux ondes de choc persistantes.

Or ce quadrige de ma préférence n’est que l’avant-coureur déboulé de toute une armada de nouvelles parutions que les médias distraits se hâteront d’oublier après avoir « traité » cette rentrée en « boostant » à l’unisson le même et unique polar « porteur », que dis-je, « vendeur », ne suivez pas mon regard ni celui de la vache à lait en question.

Au reste qui jettera la pierre au « polar romand » ? Vaine querelle, me dis-je en curieux de tous les genres. L’on peut s’offusquer en constatant que la rubrique littéraire d’un grand journal local se consacre désormais à peu près exclusivement à la présentation des polars américains, au motif que la demoiselle de service en raffole. Mais on peut aussi rugir en découvrant qu’une vieille dame bien sous tous rapports (Doris Jakubec) consacre DIX PAGES de la désormais fameuse Histoire de la littérature romande à une autre vieille dame chic (Anne Perrier) en n’accordant pas une ligne aux recueils du poète Antonio Rodriguez, à mes yeux le plus intéressant de la nouvelle donne.

Mieux que les médias : le médium Littérature !

Ma rentrée littéraire romande commence tous les matins avec une lampée de Cingria et une piqûre de rappel tirée des 16.000 pages du Journal intime d’Amiel, drogue douce, après quoi je reprends la lecture de Walden (« le philosophe dans les bois », etc.

Ensuite, dans l’eau couleur de sang de bœuf égorgé de mon bain nordique, je me donnerai des frissons en lisant la très noire nouvelle Vingt volumes d’un certain Cédric Pignat, dont il m’est interdit d’écrire du bien ici pour des raisons déontologiques, et ensuite j’alternerai ma lecture quotidienne de Proust, de la Commedia de Dante et celle des écrits d’Annie Dillard, véritable grande poétesse en prose celle-là dont nos chaisières et nos abbesses crossées de la paroisse littéraire romande ignorent tout ou n’osent pas parler à goûter.

Sur quoi je me remettrai à l’écriture de mes humbles travaux immortels systématiquement passés sous silence par les jupons gris du supplément littéraire du Temps. Mais à ce propos, si ce n’était que de mon pauvre moi ! Or n’est-il pas triste de se rappeler que, publiant un nouveau livre dans nos régions il y a trente ou quarante ans de ça, un jeune auteur se voyait accueilli par une douzaine de vrais critiques littéraires attentifs qui l’accompagneraient ensuite, alors qu’aujourd’hui, sauf à montrer un joli minois ou traiter tel ou tel thème « porteur », tout accueil et reconnaissance éventuels, on peut rêver, attendront la semaine des quatre jeudis !

Puisse alors cette revue naissante bousculer les parallèles et découvrir les merveilles de la cinquième saison à saute-méridiens, en toute liberté, hors des réseaux et des ineptes « j’aime » de la meute. Puisse-t-elle être généreuse en échappant à la flatterie locale ou au n’importe quoi.

À l’instant je lis, dans l’Histoire du brouillard de Jacques Roman, sous-intitulée La cinquième saison : « En six lettres. Brouillard toxique paralysant les consciences. Réponse. Médias ».

La cinquième saison devrait alors prouver que la littérature en général, et la poésie en particulier, constituent, à l’inverse de la jactance médiatique, la base même de toute médiation entre les hommes – l’irrécupérable médium.

Du rite paysan aux batteries industrielles.- Son premier menu de cuisinier par passion, Paolo l’a réalisé en sa neuvième année, conseillé par sa mère. Mais plus que de rigides procédés répétitifs celle-ci l’enjoignait : «Essaye ! goûte ! taste ! » Et c’est ainsi que de sa dixième à sa soixantième année Paolo n’a cessé d’apprendre, d’essayer, de goûter, de taster, d’improviser tout en menant une carrière de journaliste économique avant de se retirer en ce haut-lieu de convivialité sans chichis.

Du rite paysan aux batteries industrielles.- Son premier menu de cuisinier par passion, Paolo l’a réalisé en sa neuvième année, conseillé par sa mère. Mais plus que de rigides procédés répétitifs celle-ci l’enjoignait : «Essaye ! goûte ! taste ! » Et c’est ainsi que de sa dixième à sa soixantième année Paolo n’a cessé d’apprendre, d’essayer, de goûter, de taster, d’improviser tout en menant une carrière de journaliste économique avant de se retirer en ce haut-lieu de convivialité sans chichis.

Le langage de l’époque est binaire, et débilitant par exclusion, alors que la littérature est inclusive et ramasse tout. Ramuz l’écrivait dans son plus beau roman. «Laissez venir l’immensité des choses». Et Charles-Albert Cingria de nuancer à sa façon: «Ça a beau être immense, comme on dit:on préfère voir un peuple de fourmis pénétrer dans une figue».

Le langage de l’époque est binaire, et débilitant par exclusion, alors que la littérature est inclusive et ramasse tout. Ramuz l’écrivait dans son plus beau roman. «Laissez venir l’immensité des choses». Et Charles-Albert Cingria de nuancer à sa façon: «Ça a beau être immense, comme on dit:on préfère voir un peuple de fourmis pénétrer dans une figue».

Ce qu’il y a de beau dans le livre d’Amaury Nauroy, c’est l’espèce d’affection filiale courant entre l’auteur et ses personnages disparus ou vivants, qu’il s’agisse de Mermod ou de Jaccottet, de la petite-fille de l’éditeur ou de son fils flambeur à dégaine de raté à la Simenon, en passant par le peintre Jean-Claude Hesselbarth (voisin des Jaccottet à Grignan) et jusqu’au fils du poète, Antoine Jaccottet, devenu éditeur à son tour à l’enseigne du Bruit du temps avec autant d’extrême soin dans la réalisation de ses livres que Mermod.

Ce qu’il y a de beau dans le livre d’Amaury Nauroy, c’est l’espèce d’affection filiale courant entre l’auteur et ses personnages disparus ou vivants, qu’il s’agisse de Mermod ou de Jaccottet, de la petite-fille de l’éditeur ou de son fils flambeur à dégaine de raté à la Simenon, en passant par le peintre Jean-Claude Hesselbarth (voisin des Jaccottet à Grignan) et jusqu’au fils du poète, Antoine Jaccottet, devenu éditeur à son tour à l’enseigne du Bruit du temps avec autant d’extrême soin dans la réalisation de ses livres que Mermod.

Anecdote de cinquième saison rompant enfin avec toute morosité, que pourrait citer Amaury Nauroy: ce dimanche d’été où, dans le grand jardin bourgeois de Mermod, à Ouchy, le sublime vélocipédiste Charles-Albert Cingria débarqua tout crotté et suant des lointains valaisans, auquel l’hôte des lieux proposa l’un de ses costumes avant de rejoindre la compagnie à sa garden-party. Alors Charles-Albert, non sans maugréer, de revêtir un smoking du millionnaire et de se présenter sur la pelouse de la demeure au nom choisi de Fantaisie, de gagner la pelouse et, droit à travers la pièce d’eau aux nénuphars épanouis, d’en ressortir ruisselant comme un phoque pour saluer nobles dames et beaux messieurs…

Anecdote de cinquième saison rompant enfin avec toute morosité, que pourrait citer Amaury Nauroy: ce dimanche d’été où, dans le grand jardin bourgeois de Mermod, à Ouchy, le sublime vélocipédiste Charles-Albert Cingria débarqua tout crotté et suant des lointains valaisans, auquel l’hôte des lieux proposa l’un de ses costumes avant de rejoindre la compagnie à sa garden-party. Alors Charles-Albert, non sans maugréer, de revêtir un smoking du millionnaire et de se présenter sur la pelouse de la demeure au nom choisi de Fantaisie, de gagner la pelouse et, droit à travers la pièce d’eau aux nénuphars épanouis, d’en ressortir ruisselant comme un phoque pour saluer nobles dames et beaux messieurs…

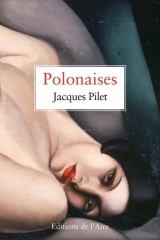

Le dernier mot est alors, également, une façon de roman d'amour (amour des gens, au sens élargi, autant que de la littérature) où les relations entre hommes et femmes, mais aussi entre un vieux paon et un jeune coq, sans oublier leurs terribles mères et pères respectifs, sont ressaisies avec une fluidité narrative touchant parfois au théâtre par le truchement de superbes dialogues.

Le dernier mot est alors, également, une façon de roman d'amour (amour des gens, au sens élargi, autant que de la littérature) où les relations entre hommes et femmes, mais aussi entre un vieux paon et un jeune coq, sans oublier leurs terribles mères et pères respectifs, sont ressaisies avec une fluidité narrative touchant parfois au théâtre par le truchement de superbes dialogues.

Jacques Pilet. Polonaises. Editions de L’Aire, 256p. 2016.

Jacques Pilet. Polonaises. Editions de L’Aire, 256p. 2016.

À propos du premier long métrage du jeune réalisateur hongrois Laszlo Nemes, Le fils de Saul.

À propos du premier long métrage du jeune réalisateur hongrois Laszlo Nemes, Le fils de Saul.

Au moment où il commence son récit, Max Aue, le narrateur et protagoniste des Bienveillantes, est un homme fini qui a contribué à empiler les hommes et à en faire n’importe quoi. Celui qui nous interpelle d’emblée en tant que « frères humains », affirme qu’il a vu « plus de souffrance que la plupart » et qu’il est une « usine à souvenirs », mais ce n’est pas pour témoigner ou pour se disculper qu’il se met à parler à un interlocuteur imaginaire. C’est plutôt pour passer le temps, pour mettre un peu d’ordre dans le chaos de ses pensées que cet ancien SS de haut vol, médaillé à Stalingrad et chargé à Auschwitz d’enquêter sur la rentabilité des détenus aptes au travail, miraculeusement réchappé des bombardements de Berlin en 1945, revenu en France sous l’uniforme d’un déporté du STO (assassiné par son meilleur ami qu’il a dû liquider lui-même pour sauver sa peau) et désormais directeur d’une fabrique de dentelles en Alsace, entreprend de raconter sa monstrueuse saga, qu’il banalise aussitôt en affirmant que ce qu’il a fait, tout homme ordinaire l’aurait fait. Et de se replier, jouant le nihiliste glacial (on verra quels abîmes cela cache), derrière la parole attribuée à Sophocle et reprise par Schopenhauer : « Ce que tu dois préférer à tout, c’est de ne pas être né ».

Au moment où il commence son récit, Max Aue, le narrateur et protagoniste des Bienveillantes, est un homme fini qui a contribué à empiler les hommes et à en faire n’importe quoi. Celui qui nous interpelle d’emblée en tant que « frères humains », affirme qu’il a vu « plus de souffrance que la plupart » et qu’il est une « usine à souvenirs », mais ce n’est pas pour témoigner ou pour se disculper qu’il se met à parler à un interlocuteur imaginaire. C’est plutôt pour passer le temps, pour mettre un peu d’ordre dans le chaos de ses pensées que cet ancien SS de haut vol, médaillé à Stalingrad et chargé à Auschwitz d’enquêter sur la rentabilité des détenus aptes au travail, miraculeusement réchappé des bombardements de Berlin en 1945, revenu en France sous l’uniforme d’un déporté du STO (assassiné par son meilleur ami qu’il a dû liquider lui-même pour sauver sa peau) et désormais directeur d’une fabrique de dentelles en Alsace, entreprend de raconter sa monstrueuse saga, qu’il banalise aussitôt en affirmant que ce qu’il a fait, tout homme ordinaire l’aurait fait. Et de se replier, jouant le nihiliste glacial (on verra quels abîmes cela cache), derrière la parole attribuée à Sophocle et reprise par Schopenhauer : « Ce que tu dois préférer à tout, c’est de ne pas être né ». D’aucuns ont reproché à Jonathan Littell le choix de ce narrateur, dont la complexion personnelle risque de « distraire » le lecteur du grand récit des Bienveillantes consacré à l’entreprise de destruction et d’extermination des nazis. Quoi de commun entre le matricide de Max Aue et l’extermination des Juifs d’Europe ? A cette question centrale, Georges Nivat a commencé de répondre dans l’article magistral qu’il a consacré aux Bienveillantes (cf. Le Temps du 11.11.2006), en affirmant que «Littell nous dérange monstrueusement parce qu'il a retourné l'histoire de la violence du XXe siècle comme on retourne un lapin écorché, et qu'il a jumelé sa réponse au viol de l'humain par les totalitarismes à une autre réponse, déjà donnée par Freud quand il évoque la levée des censures du surmoi, et cette réponse est le sadisme psychique, la récession sexuelle, l'inceste, auquel déjà deux grands romans avaient attribué le secret du devenir: L'Homme sans qualités de Musil, et Ada de Nabokov. Mais ici inceste et holocauste se nourrissent l'un l’autre ». Et d’ajouter : «Le lapin retourné et écorché, c'est nous, c'est notre rempart rompu contre l'éboulis de tout ce qui constituait l'humain dans la civilisation européenne, c'est notre classement au rayon du crime imprescriptible (et donc oubliable) de la fabrique d'inhumain, de la monstruosité du camp, le docteur Mengele, les bourreaux de la Kolyma d'Evguénia Guinzbourg ».

D’aucuns ont reproché à Jonathan Littell le choix de ce narrateur, dont la complexion personnelle risque de « distraire » le lecteur du grand récit des Bienveillantes consacré à l’entreprise de destruction et d’extermination des nazis. Quoi de commun entre le matricide de Max Aue et l’extermination des Juifs d’Europe ? A cette question centrale, Georges Nivat a commencé de répondre dans l’article magistral qu’il a consacré aux Bienveillantes (cf. Le Temps du 11.11.2006), en affirmant que «Littell nous dérange monstrueusement parce qu'il a retourné l'histoire de la violence du XXe siècle comme on retourne un lapin écorché, et qu'il a jumelé sa réponse au viol de l'humain par les totalitarismes à une autre réponse, déjà donnée par Freud quand il évoque la levée des censures du surmoi, et cette réponse est le sadisme psychique, la récession sexuelle, l'inceste, auquel déjà deux grands romans avaient attribué le secret du devenir: L'Homme sans qualités de Musil, et Ada de Nabokov. Mais ici inceste et holocauste se nourrissent l'un l’autre ». Et d’ajouter : «Le lapin retourné et écorché, c'est nous, c'est notre rempart rompu contre l'éboulis de tout ce qui constituait l'humain dans la civilisation européenne, c'est notre classement au rayon du crime imprescriptible (et donc oubliable) de la fabrique d'inhumain, de la monstruosité du camp, le docteur Mengele, les bourreaux de la Kolyma d'Evguénia Guinzbourg ». La lecture des Bienveillantes est une épreuve difficile et décisive, pour moi centrale, réductible à aucune autre lecture contemporaine. On a comparé ce roman à Vie est destin de Vassili Grossman, et sans doute y a-t-il maints rapprochements à faire entre ces deux livres, mais Jonathan Littell, d’une monumentale masse documentaire, a tiré tout autre chose qu’un roman historique « de plus », un témoignage de plus sur la Shoah : au vrai, le cauchemar des Bienveillantes se poursuit tous les jours sous nos yeux dans le monde de l’homme fini qu’on empile et dont on fait n’importe quoi.

La lecture des Bienveillantes est une épreuve difficile et décisive, pour moi centrale, réductible à aucune autre lecture contemporaine. On a comparé ce roman à Vie est destin de Vassili Grossman, et sans doute y a-t-il maints rapprochements à faire entre ces deux livres, mais Jonathan Littell, d’une monumentale masse documentaire, a tiré tout autre chose qu’un roman historique « de plus », un témoignage de plus sur la Shoah : au vrai, le cauchemar des Bienveillantes se poursuit tous les jours sous nos yeux dans le monde de l’homme fini qu’on empile et dont on fait n’importe quoi.

Que faire ? Où est le Terrestre ?

Que faire ? Où est le Terrestre ?

Or, cette soeur humaine est décrite, écrite, imaginée par une de ses clientes fraîchement retraitée, venue elle-même de la France profonde et observant cette «inexorable Gordana» ou l’homme sombre qui lui tourne autour sans trouver la faille de la citadelle, car Gordana ne se laisse pas aller «on n’a pas les moyens», mais on se dit que cette Zone 3 vaut mieux que la Zone 4 de la Corée du nord ou du Pentagone, allez savoir…

Or, cette soeur humaine est décrite, écrite, imaginée par une de ses clientes fraîchement retraitée, venue elle-même de la France profonde et observant cette «inexorable Gordana» ou l’homme sombre qui lui tourne autour sans trouver la faille de la citadelle, car Gordana ne se laisse pas aller «on n’a pas les moyens», mais on se dit que cette Zone 3 vaut mieux que la Zone 4 de la Corée du nord ou du Pentagone, allez savoir…

Quel rapport avec le Terrestre ? Mais les relations humaines, de nos sœurs autant que de nos frères, ne procèdent-elles pas elles aussi d’une manière d’écologie, et le repérage des passages entre zones, comme à la fin du roman de Doris Lessing, zone d’accueil ou d’exclusion, ne fait-il pas partie de l’apprentissage du métier de vivre ?

Quel rapport avec le Terrestre ? Mais les relations humaines, de nos sœurs autant que de nos frères, ne procèdent-elles pas elles aussi d’une manière d’écologie, et le repérage des passages entre zones, comme à la fin du roman de Doris Lessing, zone d’accueil ou d’exclusion, ne fait-il pas partie de l’apprentissage du métier de vivre ?

Si le XXe siècle, sur une aire géographique restreinte, a été marqué par des activités littéraires très développées et diversifiées, autour d’éditeurs au rayonnement parfois international (à commencer par Rencontre, La Guilde du Livre ou L’Age d’Homme), et si l’on ne compte pas les auteurs de premier rang qui ont fait toute leur carrière en Suisse romande, les trois premiers lustres du XXIe siècle, quoique moins productifs chez les éditeurs principaux, ont vu proliférer de nouveaux auteurs alors que les phares de la belle garde des années 1960-2000, d’Alice Rivaz à Chappaz ou de Chessex à Haldas, de Corinna Bille à Anne Cuneo, s’éteignaient les uns après les autres.

Si le XXe siècle, sur une aire géographique restreinte, a été marqué par des activités littéraires très développées et diversifiées, autour d’éditeurs au rayonnement parfois international (à commencer par Rencontre, La Guilde du Livre ou L’Age d’Homme), et si l’on ne compte pas les auteurs de premier rang qui ont fait toute leur carrière en Suisse romande, les trois premiers lustres du XXIe siècle, quoique moins productifs chez les éditeurs principaux, ont vu proliférer de nouveaux auteurs alors que les phares de la belle garde des années 1960-2000, d’Alice Rivaz à Chappaz ou de Chessex à Haldas, de Corinna Bille à Anne Cuneo, s’éteignaient les uns après les autres.

Peu avant la fin du terrible XXe siècle, un essai relevant à certains égards de la cinquième saison spéculative, intitulé L'homme seul et signé Claude Frochaux, proclamait la fin d'un grand cycle créateur occidental et, plus précisément, la fin de la littérature. Plus rien de neuf après les années 60, plus de quoi s'étonner: rideau sur l'insignifiance. Et ce malgré la profusion, vu qu'on n'aura jamais publié autant que de nos jours et que tout le monde écrit ou aspire à se faire un nom à la Star Ac de la multiculture !

Peu avant la fin du terrible XXe siècle, un essai relevant à certains égards de la cinquième saison spéculative, intitulé L'homme seul et signé Claude Frochaux, proclamait la fin d'un grand cycle créateur occidental et, plus précisément, la fin de la littérature. Plus rien de neuf après les années 60, plus de quoi s'étonner: rideau sur l'insignifiance. Et ce malgré la profusion, vu qu'on n'aura jamais publié autant que de nos jours et que tout le monde écrit ou aspire à se faire un nom à la Star Ac de la multiculture !

Or, les vivants, nous les retrouvons bien vibrants dès le début du XXIe siècle dans le roman éponyme de Pascale Kramer, l'une de nos meilleures nouvelles romancières, qu'on pourrait dire l'observatrice aiguë et l'interprète hypersensible des sans-langage. Récemment primée par le Prix de littérature suisse 2017, Pascale Kramer a développé une œuvre cohérente et conséquente, dont le regard et la représentation de la réalité sont portés par une langue à la fois limpide et très suggestive. Au passage on aura noté que Les Vivants, paru en 2000 chez Calmann-Lévy, tout comme Rapport aux bêtes, publié par Noëlle Revaz chez Gallimard en 2002, renouèrent le lien des auteurs romands avec Paris, suivant le mouvement inverse des Cahiers vaudois.

Or, les vivants, nous les retrouvons bien vibrants dès le début du XXIe siècle dans le roman éponyme de Pascale Kramer, l'une de nos meilleures nouvelles romancières, qu'on pourrait dire l'observatrice aiguë et l'interprète hypersensible des sans-langage. Récemment primée par le Prix de littérature suisse 2017, Pascale Kramer a développé une œuvre cohérente et conséquente, dont le regard et la représentation de la réalité sont portés par une langue à la fois limpide et très suggestive. Au passage on aura noté que Les Vivants, paru en 2000 chez Calmann-Lévy, tout comme Rapport aux bêtes, publié par Noëlle Revaz chez Gallimard en 2002, renouèrent le lien des auteurs romands avec Paris, suivant le mouvement inverse des Cahiers vaudois.

Celle qui a donné à l'Artiste l'idée des immortelles aux têtes de petites nonnes à tiges noires / Ceux qui chapardent des couleurs à la sortie de l'école pour aider leur ami l'Artiste / Celui qui craque une allmettes dans la semi-obscurité de son atelier retrouvé afin de voir si ce qu'il a peint avant la prison

Celle qui a donné à l'Artiste l'idée des immortelles aux têtes de petites nonnes à tiges noires / Ceux qui chapardent des couleurs à la sortie de l'école pour aider leur ami l'Artiste / Celui qui craque une allmettes dans la semi-obscurité de son atelier retrouvé afin de voir si ce qu'il a peint avant la prison  Ceux qui recréent le monde en brassant couleurs et eaux-de-vie / Celui qui pense que l'art chassé dans les impasses reviendra par les impostes / Celle qui reproche àla peinture abstraite d'être trop concrète et à la musique concrète d'être trop abstraite / Ceux qui retournent en prison les yeux pleins du Jour, etc.

Ceux qui recréent le monde en brassant couleurs et eaux-de-vie / Celui qui pense que l'art chassé dans les impasses reviendra par les impostes / Celle qui reproche àla peinture abstraite d'être trop concrète et à la musique concrète d'être trop abstraite / Ceux qui retournent en prison les yeux pleins du Jour, etc.

Le 7 novembre 1938, le jeune Hirsch Feivel Grinszpan - Herschel pour ses parents-, tirait cinq coups de pistolet 6.35 sur le secrétaire de l'ambassade d’Allemagne à Paris, Ernst vom Rath, qui succombait à ses blessures deux jours plus tard, provoquant, en représailles, le pogrom dit de la Nuit de cristal (30.000 déportés et plus de 2000 morts), quatre ans avant le déclenchement de la Shoah.

Le 7 novembre 1938, le jeune Hirsch Feivel Grinszpan - Herschel pour ses parents-, tirait cinq coups de pistolet 6.35 sur le secrétaire de l'ambassade d’Allemagne à Paris, Ernst vom Rath, qui succombait à ses blessures deux jours plus tard, provoquant, en représailles, le pogrom dit de la Nuit de cristal (30.000 déportés et plus de 2000 morts), quatre ans avant le déclenchement de la Shoah.  Philippe Rahmy est à la fois un enfant cassable et un chef de guerre de papier qui va partout. Monarques est ainsi le fruit de l’incroyable périple à travers le temps et les pays de cet handicapé à l’énergie affolante, qui écrit d’ailleurs : « La force qui m’emprisonnait pouvait aussi me porter. Il suffisait qu’elle s’exprime durablement ». Et comment, même dure-dure, qu’elle aura duré !

Philippe Rahmy est à la fois un enfant cassable et un chef de guerre de papier qui va partout. Monarques est ainsi le fruit de l’incroyable périple à travers le temps et les pays de cet handicapé à l’énergie affolante, qui écrit d’ailleurs : « La force qui m’emprisonnait pouvait aussi me porter. Il suffisait qu’elle s’exprime durablement ». Et comment, même dure-dure, qu’elle aura duré ! De notre ami Montaigne, en songeant à l’enfant qui vient malgré mes douleurs jambaires : « Je veux qu’on agisse et qu’on allonge les offices de la vie tant qu’on peut, et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d’elle, et encore plus de mon jardin imparfait ».

De notre ami Montaigne, en songeant à l’enfant qui vient malgré mes douleurs jambaires : « Je veux qu’on agisse et qu’on allonge les offices de la vie tant qu’on peut, et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d’elle, et encore plus de mon jardin imparfait ».

La lecture du

La lecture du

En toute fin de soirée, l’indispensable Monsieur Péclard, type par excellence du Suisse de bonne volonté, m’a encore entraîné jusqu’au sommet du Mont Lycabet, dont nous avons gravi les dernières pentes en évoquant les figures diversement inspirées de notre politique nationale, qui n’ont pas de secret pour lui - je censure ici le détail pour ne pas lui attirer d’ennuis en sa fin de carrière...

En toute fin de soirée, l’indispensable Monsieur Péclard, type par excellence du Suisse de bonne volonté, m’a encore entraîné jusqu’au sommet du Mont Lycabet, dont nous avons gravi les dernières pentes en évoquant les figures diversement inspirées de notre politique nationale, qui n’ont pas de secret pour lui - je censure ici le détail pour ne pas lui attirer d’ennuis en sa fin de carrière...

Quand la littérature et le cinéma défient l’oubli.

Quand la littérature et le cinéma défient l’oubli.

Le sanctuaire des colombes de guerre

Le sanctuaire des colombes de guerre

Vietnam

Vietnam

Les monarques ont divers sanctuaires migratoires dans le monde. Par exemple à un coup d'aile du petit port de Capitola, au Sud de San Francisco (on y fait volontiers escale au restau de poissons de

Les monarques ont divers sanctuaires migratoires dans le monde. Par exemple à un coup d'aile du petit port de Capitola, au Sud de San Francisco (on y fait volontiers escale au restau de poissons de

?

?

On pourrait croire que le cul importe à Jean-Philippe Toussaint, auteur de Faire l’amour et de Nue, plus que le cœur, mais ce serait ne rien sentir de sa poésie englobante et du courant de profonde tendresse qui traverse ses romans, comme c’est ne rien sentir du fond affectif des romans d’Amélie Nothomb, et particulièrement dans Frappe-toi le cœur où les âmes sensibles s’opposent aux égocentriques psychorigides s’épuisant en rivalités meurtrières. La tendresse, alors, comme souffle libérateur du vide médian!

On pourrait croire que le cul importe à Jean-Philippe Toussaint, auteur de Faire l’amour et de Nue, plus que le cœur, mais ce serait ne rien sentir de sa poésie englobante et du courant de profonde tendresse qui traverse ses romans, comme c’est ne rien sentir du fond affectif des romans d’Amélie Nothomb, et particulièrement dans Frappe-toi le cœur où les âmes sensibles s’opposent aux égocentriques psychorigides s’épuisant en rivalités meurtrières. La tendresse, alors, comme souffle libérateur du vide médian!

Ce que j’ai ressenti en lisant Demeure le corps m’a rappelé ce que j’ai ressenti il y a une trentaine d’années, dans le pavillon de traumatologie où je me trouvais pour un accident de moto, gêné de ne pas souffrir trop de mes blessures alors que j’étais entouré de cracks plus cassés les uns que les autres, impotents à vie pour certains, à commencer par mon voisin condamné à trois mois de plat ventre absolu, qui me demandait de lui décrire le jour avant que ses gémissements nocturnes ne me plongent dans la nuit obscure de son corps.

Ce que j’ai ressenti en lisant Demeure le corps m’a rappelé ce que j’ai ressenti il y a une trentaine d’années, dans le pavillon de traumatologie où je me trouvais pour un accident de moto, gêné de ne pas souffrir trop de mes blessures alors que j’étais entouré de cracks plus cassés les uns que les autres, impotents à vie pour certains, à commencer par mon voisin condamné à trois mois de plat ventre absolu, qui me demandait de lui décrire le jour avant que ses gémissements nocturnes ne me plongent dans la nuit obscure de son corps. C’est cela que Demeure le corps laisse enfin en moi: cette sainte phrase où le martyr se dit « porté par une pitié silencieuse pour tout ce qui existe »…

C’est cela que Demeure le corps laisse enfin en moi: cette sainte phrase où le martyr se dit « porté par une pitié silencieuse pour tout ce qui existe »…

Les serpents de pluie de ce matin sont les larmes de je ne sais quel Dieu, je ne sais ce matin quel corps j’habite, je reste ici sur cette arête du crétacé de Laurasia où j’accoutume de prendre l’air, bien après que les mers se furent retirées, laissant alentour moult débris d’enfants de mer aux os brisés dans le grand sac du Temps, mais la voix de l’enfant de verre me revient une fois encore : c’est presque trop beau; le ciel grogne au loin ; un fort vent se lève, gorgé d’écailles et de perles ; une fenêtre claque, un rire traverse les étages…

Les serpents de pluie de ce matin sont les larmes de je ne sais quel Dieu, je ne sais ce matin quel corps j’habite, je reste ici sur cette arête du crétacé de Laurasia où j’accoutume de prendre l’air, bien après que les mers se furent retirées, laissant alentour moult débris d’enfants de mer aux os brisés dans le grand sac du Temps, mais la voix de l’enfant de verre me revient une fois encore : c’est presque trop beau; le ciel grogne au loin ; un fort vent se lève, gorgé d’écailles et de perles ; une fenêtre claque, un rire traverse les étages…