Avec un clin d'oeil à Walter Benjamin feuilletant son e-book...

– Ranger sa bibliothèque est une épreuve à la fois tuante et roborative, pour diverses raisons que je vais tenter de démêler après avoir reclassé les quelques 2000 volumes du seul domaine français (les auteurs romands ou francophones sont ailleurs) qui s’étage en trente rayons verticaux dans l’escalier très raide de la Désirade, dont les plus élevés ne s’atteignent que par le pont-levis que j’ai fait installer, sur lequel glisse un escabeau aux oscillations vertigineuses. Atteindre Marcel Aymé ou Louis Aragon relève donc de la prise de risque, selon le cliché langagierl au goût du jour...

Or, reclassant ces précieux volumes, rescapés de moult déménagements et autres allégements successifs, et représentant néanmoins quarante ans et des poussières d’uns passion continue, j’ai été ému une fois de plus d’y retrouver, le long de ce chemin de lecture, des espèces de stèles dont les noms sériés ici par ordre alphabétique me rappellent autant d’époques et donc d’âges personnels, du Rimbaud de mes seize ans suivi du René Char et du Jean Genet de mes dix-huit ans - premiers instituteurs de mon école poétique buissonnière amorcée à treize quatorze ans par une frénésie de mémorisation de Verlaine, Baudelaire et Torugo, entre tant d’autres…

Je revois donc défiler, debout sur mon pont-levis qu’une énorme pierre de rivière tient en place, la littérature française d’Aragon à Zola, tout en repérant les « massifs » singularisés des œuvres aimées au point d’être collectionnées, à commencer par Aymé précisément, dont Pierre Gripari m’a fait une première liste des titres à lire absolument (Uranus, Maison basse, Le confort intellectuel, etc) sur un banc du Jardin des Plantes, en mai 1974…

Primeur du style

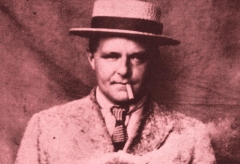

Cependant, jouxtant les vingt volumes de Marcel Aymé, Jacques Audiberti n’occupe pas moins de place, que j’ai découvert grâce à un ami de notre vingtaine, qui me fit aussi découvrir Henri Calet en même temps que je découvrais Charles-Albert Cingria le magnifique, classé tout seul ailleurs, comme Marcel Proust (au salon spécial qui lui est réservé en nos cabinets) et Céline (dans un autre recoin encore). Dans la foulée, je me dis alors que ces auteurs, souvent méconnus aujourd’hui, ont en commun un grand style absolument original, qu’il se rattache à la ligne claire de la langue française pour Marcel Aymé ou Paul Morand, ou qu’il buissonne dans la profusion baroque avec Audiberti, Cingria ou Blaise Cendrars, autre passion de jeunesse.

Cependant, jouxtant les vingt volumes de Marcel Aymé, Jacques Audiberti n’occupe pas moins de place, que j’ai découvert grâce à un ami de notre vingtaine, qui me fit aussi découvrir Henri Calet en même temps que je découvrais Charles-Albert Cingria le magnifique, classé tout seul ailleurs, comme Marcel Proust (au salon spécial qui lui est réservé en nos cabinets) et Céline (dans un autre recoin encore). Dans la foulée, je me dis alors que ces auteurs, souvent méconnus aujourd’hui, ont en commun un grand style absolument original, qu’il se rattache à la ligne claire de la langue française pour Marcel Aymé ou Paul Morand, ou qu’il buissonne dans la profusion baroque avec Audiberti, Cingria ou Blaise Cendrars, autre passion de jeunesse.

Audiberti que je reprends ces jours, et notamment dans ses proses inouïes de La Nâ et de Talent, pas loin du fulgurant Traité du style d’Aragon, c’est à la fois le génie poétique et les abrupts d’une pensée charnelle, si j’ose dire. C’est le cœur et la tripe au soleil noir du Midi, avec Monorail aussi dans le registre plus émotionnel des personnages, en attendant le dernier journal si fraternel de Dimanche m’attend…

Mais qui lit encore Jacques Audiberti par les temps qui courent ? C’est la question que je me pose une fois de plus en passant de rayon en rayon dont les noms m’enchantent entre tous, de Paul Morand à Pierre Jean Jouve ou de l’affreux Léon Bloy (comme le jugeait Léautaud) à l’affreux Paul Léautaud (comme le jugeait Bloy), en passant par Henri Calet, Léon-Paul Fargue, Raymond Guérin, Marcel Jouhandeau ou enfin Alexandre Vialatte ? Qui lit encore ces merveilleux écrivains de la première moitié du XXe siècle dont je vérifie tous les trois jours qu’ils n’ont pas pris plus de rides que les touts grands, à savoir Proust et Céline ? Ma bibliothèque française, sauf en volumes de La Pléiade que je collectionne, est assez pauvre en classiques du XXe siècle, comme on dit, de Malraux à Claude Simon ou de Montherlant à Sartre. J’en excepte le sulfureux Jean Genet (comme on dit encore) dont la phrase sublime et l’érotisme transgressif ont réjoui mes dix-huit ans, Julien Green dont je n’ai lu que quelques-uns des nombreux titres que je possède (le fameux Adrienne Mesurat, notamment, François Mauriac, assez présent lui aussi et notamment aimé pour Génitrix et Le sagouin, l’étincelant duo de Colette et Cocteau, Albert Camus et naturellement Georges Bernanos.

Ma bibliothèque française, sauf en volumes de La Pléiade que je collectionne, est assez pauvre en classiques du XXe siècle, comme on dit, de Malraux à Claude Simon ou de Montherlant à Sartre. J’en excepte le sulfureux Jean Genet (comme on dit encore) dont la phrase sublime et l’érotisme transgressif ont réjoui mes dix-huit ans, Julien Green dont je n’ai lu que quelques-uns des nombreux titres que je possède (le fameux Adrienne Mesurat, notamment, François Mauriac, assez présent lui aussi et notamment aimé pour Génitrix et Le sagouin, l’étincelant duo de Colette et Cocteau, Albert Camus et naturellement Georges Bernanos.

Pour les contemporains, je crois avoir presque tout de Le Clézio, dont Le Procès verbal a aussi passionné mes vingt ans, ou de Patrick Modiano, que j’ai suivi fidèlement en tant que critique littéraire, mais les gens de ma génération ont sûrement gardé bien plus de titres du Nouveau Roman ou des Modernes que ce n’est mon cas, sauf pour forcément Duras et la Sarraute des Fruits d’or et d’Enfance, le Butor essayiste et Philippe Sollers redécouvert récemment. Par double affinité, littéraire et amicale, j’ai à peu près tout aussi de l’œuvre d’ Alain Gerber, et tout aussi de Michel del Castillo et de Louis Calaferte, mais tout ça se passe assez en marge du chic intellectuel et littéraire, donc je m'y retrouve…

Disparitions et permanence

Ce qui me frappe particulièrement, en rangeant aujourd’hui ces rayons français, que j’habite très différemment de toutes les autres «chambres» de ma Maison Littérature, c’est le nombre d’auteurs récents disparus en peu de temps, à commencer par la kyrielle des romanciers d’un premier livre révélant un nouveau talent puis disparaissant à jamais. On aurait souhaité un sort meilleur au tout jeune Sacha Sperling, découvert il y a deux ans de ça avec Mes illusions donnent sur la cour, mais son deuxième roman m'a déjà paru se défaufiler...

Ce qui me frappe particulièrement, en rangeant aujourd’hui ces rayons français, que j’habite très différemment de toutes les autres «chambres» de ma Maison Littérature, c’est le nombre d’auteurs récents disparus en peu de temps, à commencer par la kyrielle des romanciers d’un premier livre révélant un nouveau talent puis disparaissant à jamais. On aurait souhaité un sort meilleur au tout jeune Sacha Sperling, découvert il y a deux ans de ça avec Mes illusions donnent sur la cour, mais son deuxième roman m'a déjà paru se défaufiler...

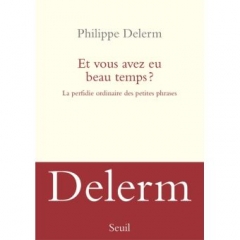

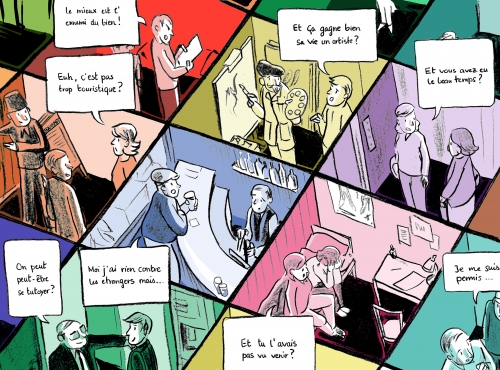

Sur une quarantaine d’années (mon premier papier de critique littéraire, sur Les Courtisanes de Michel Bernard, date de 1969), il doit bien y en avoir une centaine, joyeusement salués à leur apparition, et qui en sont restés là. Il serait triste, et d’ailleurs peu intéressant, de citer des noms. De la même façon, je ne me sens pas le cœur de citer nommément pas mal d’auteurs disparus de grand talent, noyés dans la masse des parutions, oubliés par les médias ou carrément retirés de toute activité visible. D’un autre point de vue, les éclipses suivant tel ou tel engouement passager, par exemple pour un Charles Juliet, un Christian Bobin ou un Philippe Delerm, propulsés au sommet de la notoriété alors qu’ils n’étaient en somme que d’excellents « petits maîtres », puis oubliés plus ou moins, ne laisse de relativiser ce qu’on appelle le succès ou la gloire. Sic transit… Mais dans les petits maîtres on sauvera quelqes grands stylistes, au premier rang desquels Pascal Quignard s'impose évidemment, et Pierre Michon dans l'étincelant cingriesque, Jean Echenoz aussi dans ses fictions jazzy ou Tanguy Viel et Jean-Philippe Toussaint, autres mâitres à danser du style fluide

Or, quoi de neuf ce matin, tandis que j’ouvre au hasard ce volume des Maximes et pensées de Chamfort édité en 1922 chez Crès & Cie à l’enseigne des Maîtres du Livre : Rabelais. Ou plus exactement cette épatante maxime CCCXX : «Pour les hommes vraiment honnêtes, et qui ont de certains principes, les Commandements de Dieu ont été mis en abrégé sur le frontispice de l’Abbaye de Thélème : Fais ce que tu voudras… » Et me voici reparti dans l'édition bilingue de L'Intégrale, retrouvant avec jubilation le Prologue au Gargantua qui est comme un manifeste de la lecture attentive.

Ou voici, paru ces jours, Le Magasin de curiosités de Jean-Daniel Dupuy, paru chez AEncrages, mais ensomme hors d'âge, plus proche du Rastro de Ramon Gomez de La Serna ou des fantaisies de Raymond Roussel ou de Gorges Perec que des pseudo-nouveautés du dernier chic.

Marcel Jouhandeau, dont j’ai gardé une trentaine de livres sur les plus de cent qu’il a publiés, se faisait une idée assez piètre de la littérature française après Racine, Pascal et Lafontaine, mais sa façon toute classique de voir les choses peut aider à reconsidérer celles-ci dans leurs justes proportions, contre l’espèce de provincialisme dans le temps qui nous fait voir aujourd’hui des génies partout à force de publicité et de piapia d’une saison.

Marcel Jouhandeau, dont j’ai gardé une trentaine de livres sur les plus de cent qu’il a publiés, se faisait une idée assez piètre de la littérature française après Racine, Pascal et Lafontaine, mais sa façon toute classique de voir les choses peut aider à reconsidérer celles-ci dans leurs justes proportions, contre l’espèce de provincialisme dans le temps qui nous fait voir aujourd’hui des génies partout à force de publicité et de piapia d’une saison.

La Pléiade est là, une fois encore, pour marquer l’accès à ce classicisme, mais c’est sur ces rayons plus démocratiques que je préfère retrouver Stendhal ou Montaigne, Flaubert ou Chateaubriand, Jules Renard ou ces Classiques français par alliance que sont devenus le Romand Ramuz ou le Liégeois Simenon…

Enfin voilà, ça y est, le jour tombe et le bataillon français de mon armée de livres s’aligne en bon ordre sur ses rayons, nullement exhaustif pourtant car des milliers de livres de poche le prolongent ailleurs, et les bouquins prêtés jamais rendus, et toute la collection blanche de Gallimard dans une chambre louée en veille ville de vevey aulieudit L'Atelier, sans compter quelques placards bourrés et autres piles récentes qui s’accroissent chaque jour en attendant la prochaine rentrée…

Devant le rayon romand

Les Œuvres complètes de Ramuz, dans la magnifique collection bleu tendre de Mermod, et que j’ai échangées contre quelques dessins de Jacques Chessex, occupent plus d’un mètre, mais en un autre lieu que La Désirade – une chambre louée à Vevey rien que pour y abriter des livres, un fauteuil de méditation grave et un chevalet de peinture, au numéro 8 de la ruelle du Lac - merci aux incendiaires de s’abstenir.

Comme j’abhorre la nouvelle édition critique des éditions Slatkine, encombrée par l’épouvantable glose des cuistres universitaires, je m’en tiens ici à l’édition de Rencontre en cinq volumes, d’une largeur modeste de 18 centimètres, à laquelle s’ajoute un mètre d’éditions séparées ou de textes sur Ramuz. Les deux volumes de La Pléiade ont rejoint les quatre mètres de la collection en question, à l’étage d’en dessous, entre Racine et Renard.

Comme j’abhorre la nouvelle édition critique des éditions Slatkine, encombrée par l’épouvantable glose des cuistres universitaires, je m’en tiens ici à l’édition de Rencontre en cinq volumes, d’une largeur modeste de 18 centimètres, à laquelle s’ajoute un mètre d’éditions séparées ou de textes sur Ramuz. Les deux volumes de La Pléiade ont rejoint les quatre mètres de la collection en question, à l’étage d’en dessous, entre Racine et Renard.

Pour les descendants de Ramuz, nos contemporains directs sont massivement présents sur ces rayons, parfois de manière trop envahissante. Etienne Barilier s’étale sur près d’un mètre, Maurice Chappaz et Jacques Chessex sur plus d’un mètre, autant que Georges Haldas, mais bon : cela fait autant d’œuvres qui comptent et méritent en somme cette place. En revanche, j’ai parfois gardé tous les livres d’auteurs dont seuls deux ou trois volumes me semblent encore dignes d’intérêt, en conséquence de quoi je vais procéder à un aggiornamento qui se concrétisera par la mise en place d’un deuxième et d’un troisième rayons, dans un placard ou au fond de cartons que je disposerai dans la soupente aux loirs. Je ne vais pas citer de noms : mes chers amis du milieu littéraire romand seraient trop contents d’aller cafter auprès des intéressés, mais la solidarité régionale a des limites et nos loirs apprécieront.

Cela étant, je n’en garderai pas moins tous les titres de cette bibliothèque romande comptant environ 2500 ouvrages, dont nos héritiers légitimes feront ce qu’ils voudront : la benne ou les Archives Littéraires…

Je me réjouis de constater que ma bibliothèque romande s’ouvre sur ce voyou d’Abimi, Daniel Abimi en toutes lettres, mon compère ancien localier de 24Heures qui a commis l’an dernier un premier livre, du genre polar de mœurs, intitulé Le dernier échangeur et qui évoque avec verve et férocité tendre le monde médiatique et passablement aussi monde interlope de la nouvelle classe moyenne, sur un ton rompant évidemment avec celui de notre littérature marquée par l’Âme romande et que cultive encore un peu le milieu littéraire romand, lequel tend pourtant à disparaître – ce qui ne me réjouit pas tant que ça au demeurant

Et voici, en contrepoint marqué, le nom d’ Arditi, prénom Metin, métèque milliardaire et non moins cultivé, subtil et malin, talentueux, mal vu du milieu littéraire romand parce que trop riche et trop brillant, auquel nous avons consacré une ouverture du Passe-Muraille par esprit malicieux de contradiction et pour rendre hommage, aussi, à un artisan méticuleux doublé d’un homme intelligent et plus ouvert que tant de nos pions et de nos éteignoirs. Je ne citerai de lui que son excellent Mon cher Jean, évoquant son amour de La Fontaine et bien plus, Nietzsche ou l'insaissable consolation qui marque bien son attachement à une pensée existentiellement ancrée, Loin des bras, vaste chronique de ses jeunes années lémaniques, d'une belle venue plus personnelle, aux personnages bien dessinés et aux dialogues finement allants , et plus abouti encore et passionnant par ses thpmes et sa mise en oeuvre: Il Turchetto, qui nous transporte dans les ateliers vénitiens de l'époque du Titien.

Et voici, en contrepoint marqué, le nom d’ Arditi, prénom Metin, métèque milliardaire et non moins cultivé, subtil et malin, talentueux, mal vu du milieu littéraire romand parce que trop riche et trop brillant, auquel nous avons consacré une ouverture du Passe-Muraille par esprit malicieux de contradiction et pour rendre hommage, aussi, à un artisan méticuleux doublé d’un homme intelligent et plus ouvert que tant de nos pions et de nos éteignoirs. Je ne citerai de lui que son excellent Mon cher Jean, évoquant son amour de La Fontaine et bien plus, Nietzsche ou l'insaissable consolation qui marque bien son attachement à une pensée existentiellement ancrée, Loin des bras, vaste chronique de ses jeunes années lémaniques, d'une belle venue plus personnelle, aux personnages bien dessinés et aux dialogues finement allants , et plus abouti encore et passionnant par ses thpmes et sa mise en oeuvre: Il Turchetto, qui nous transporte dans les ateliers vénitiens de l'époque du Titien.

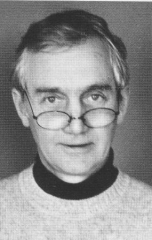

Ah mais j’allais oublier, dans la mince troupe des A, notre très excellent Georges Anex et son Lectreur complice recueil de cinquante chroniques de littérature français (1966-1991) parues dans le Journal de Genève et rassemblées par Zoé.

Georges Anex que j’ai osé engueuler, devenu son confrère critique, au retour de je ne sais quelle soirée littéraire très arrosée, auquel je reprochais son peu d’engagement dans ses chroniques, sa façon de noyer le poisson dans sa belle prose - Georges Anex qui me souriait, l’air hagard, désolé, ravi de ma violence, tous deux assis, bourrés, au fond de la MiniCooper d’une amie… Georges Anex le grand critique littéraire donnant ses chroniques à la NRF et nous accompagnant, jeunes gens, sur la colline inspirée de Taizé, et nous regardant fleureter avec amusement - Georges Anex auquel j'ai soumis mes premiers poèmes, et qui me les rendit avec un sourire complice, les trouvant "très Char", puis Georges Anex chroniquant mon premier livre dans le Journal de Genève, avec la même bienveillance distinguée, cher Georges, cher séducteur, cher ami de Gilliard et de Cingria qui nous a fait partager son amour de la littérature sans jamais hausser le ton, aristo camusien plus que ramuzien, cher Georges Anex...

(À suivre...)

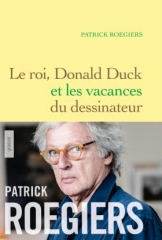

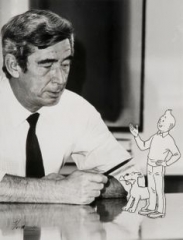

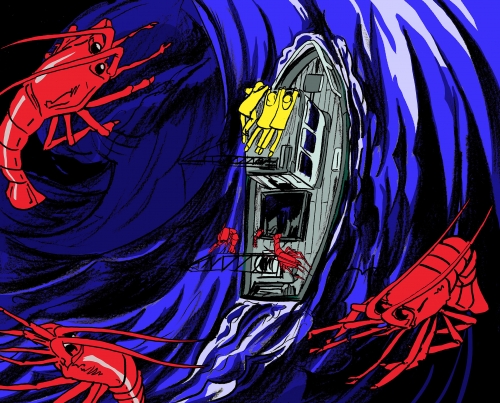

La pesante réalité se trouve dépassée par la dansante fiction du dernier roman de Patrick Roegiers, Le roi, Donald Duck et les vacances du dessinateur, qui est à la fois un film et son propre making of, une BD verbale aussi claire que le XXe siècle fut obscur, un retour aux sources du dessin animé et des premiers rêves hollywoodiens, un portrait amical de la Suisse aux clichés savoureusement sublimés, une façon pacifiée de revisiter les pesanteurs humaines en temps de guerre, un hommage à Tintin le vertueux avec la malice de Quick et Flupke et autres Marx Brothers, un festival de trouvailles drolatiques parsemé d’interjections à valeur de sous-titres : chic et chouette, quel talent !

La pesante réalité se trouve dépassée par la dansante fiction du dernier roman de Patrick Roegiers, Le roi, Donald Duck et les vacances du dessinateur, qui est à la fois un film et son propre making of, une BD verbale aussi claire que le XXe siècle fut obscur, un retour aux sources du dessin animé et des premiers rêves hollywoodiens, un portrait amical de la Suisse aux clichés savoureusement sublimés, une façon pacifiée de revisiter les pesanteurs humaines en temps de guerre, un hommage à Tintin le vertueux avec la malice de Quick et Flupke et autres Marx Brothers, un festival de trouvailles drolatiques parsemé d’interjections à valeur de sous-titres : chic et chouette, quel talent !

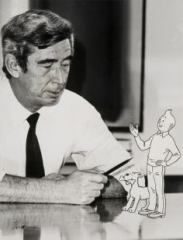

Hergé, cette année-là, se sentait « tout chose »…

Hergé, cette année-là, se sentait « tout chose »…

L’on nous dit qu’il s’agissait d’Auguste Piccard, un savant qui était descendu très profond dans les océans et monté très haut dans la stratosphère, mais nous ignorions alors qu’il avait été le modèle du professeur Tournesol, que nous retrouvons volontiers dans le roman de Patrick Roegiers comme nous y retrouvons Bianca Castafiore à ses débuts et le petit Tchang, l’un de nos meilleurs amis de papier de la même époque.

L’on nous dit qu’il s’agissait d’Auguste Piccard, un savant qui était descendu très profond dans les océans et monté très haut dans la stratosphère, mais nous ignorions alors qu’il avait été le modèle du professeur Tournesol, que nous retrouvons volontiers dans le roman de Patrick Roegiers comme nous y retrouvons Bianca Castafiore à ses débuts et le petit Tchang, l’un de nos meilleurs amis de papier de la même époque.

L’écriture ne se fait pas du cinéma, elle en est un autre…

L’écriture ne se fait pas du cinéma, elle en est un autre…

No problem: mon fils est gay, mais je suis plus grave…

No problem: mon fils est gay, mais je suis plus grave… S’accueillir après avoir accueilli les autres...

S’accueillir après avoir accueilli les autres...

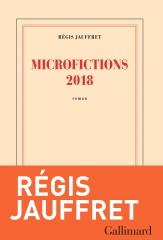

En quelque cinq cent tranches de vie, et cela sans compassion perceptible (je pense aux plus sombres récits de Tchékhov, si bouleversants, ou à ceux d’Alice Munro, et même aux nouvelles de l’affreux Charles Bukowski, combien plus tendre et sensible à la tragédie ordinaire), Régis Jauffret fait défiler les mêmes minables, les mêmes nuls, les mêmes salauds et les mêmes victimes que dans la première série de ses Microfictions, avec des ajustements d’époque relatifs, notamment, aux nouvelles technologies et à leurs dégâts collatéraux.

En quelque cinq cent tranches de vie, et cela sans compassion perceptible (je pense aux plus sombres récits de Tchékhov, si bouleversants, ou à ceux d’Alice Munro, et même aux nouvelles de l’affreux Charles Bukowski, combien plus tendre et sensible à la tragédie ordinaire), Régis Jauffret fait défiler les mêmes minables, les mêmes nuls, les mêmes salauds et les mêmes victimes que dans la première série de ses Microfictions, avec des ajustements d’époque relatifs, notamment, aux nouvelles technologies et à leurs dégâts collatéraux.

Black Mirror où la critique «augmentée»

Black Mirror où la critique «augmentée»

Quand le noir a couleur d’exorcisme

Quand le noir a couleur d’exorcisme

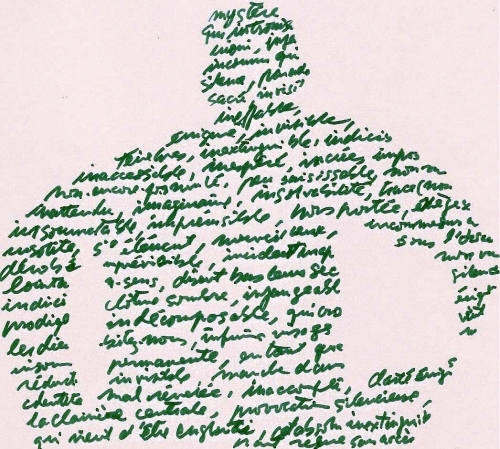

Dessin original:

Dessin original:

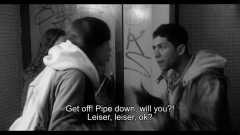

Dans le labyrinthe urbain dont le premier espace est une barre de banlieue comme enserrée elle-même dans une enceinte de béton, où les voix résonnent clair et dur, Rosa, qui s’éveille dans l’intimité d’un gros plan très doux avant d’enfiler son survêt de fille à la coule, illico coiffée de son écouteur à rap, puis de rejoindre son amie Céline au rouge à lèvre excessif (elle le lui dit et l’autre rectifie recta, bonne fille), s’aperçoit dans le métro qu’on lui a fauché son phone, dont elle repère bientôt le probable voleur en la personne d’un jeune beur visiblement stressé aux yeux de gazelle qu’elle traque dès l’arrêt, avec sa camarade, jusque dans les chiottes messieurs de la gare voisine où elle obtient bel et bien ce qu’elle voulait. La petite furie, d’un regard, a pourtant « kiffé » son bandit, la chose n’a pas échappé à Céline, gredin qu’elle retrouvera en fin de course dans la rame du métro de retour, alors qu’il vient de piquer le portable d’une passagère...

Dans le labyrinthe urbain dont le premier espace est une barre de banlieue comme enserrée elle-même dans une enceinte de béton, où les voix résonnent clair et dur, Rosa, qui s’éveille dans l’intimité d’un gros plan très doux avant d’enfiler son survêt de fille à la coule, illico coiffée de son écouteur à rap, puis de rejoindre son amie Céline au rouge à lèvre excessif (elle le lui dit et l’autre rectifie recta, bonne fille), s’aperçoit dans le métro qu’on lui a fauché son phone, dont elle repère bientôt le probable voleur en la personne d’un jeune beur visiblement stressé aux yeux de gazelle qu’elle traque dès l’arrêt, avec sa camarade, jusque dans les chiottes messieurs de la gare voisine où elle obtient bel et bien ce qu’elle voulait. La petite furie, d’un regard, a pourtant « kiffé » son bandit, la chose n’a pas échappé à Céline, gredin qu’elle retrouvera en fin de course dans la rame du métro de retour, alors qu’il vient de piquer le portable d’une passagère...

Si vérité il y a bel et bien, elle passe par le geste et l'extrême sensibilité du filmeur et des jeunes acteurs, plus que par le « document ». C’est pourtant par le documentaire que Germinal Roaux s’était fait connaître, en 2004, avec la mémorable évocation de la vie d’un jeune trisomique, intitulée Des tas de choses. Un pas de plus est fait avec Icebergs. On attend la suite avec une ardente (et confiante) impatience…

Si vérité il y a bel et bien, elle passe par le geste et l'extrême sensibilité du filmeur et des jeunes acteurs, plus que par le « document ». C’est pourtant par le documentaire que Germinal Roaux s’était fait connaître, en 2004, avec la mémorable évocation de la vie d’un jeune trisomique, intitulée Des tas de choses. Un pas de plus est fait avec Icebergs. On attend la suite avec une ardente (et confiante) impatience…

J’aborde le Traité des gestes de Charles Dantzig avec autant d’intérêt curieux que de reconnaissance. Une mine ! Une nouvelle somme de lectures du monde à sa façon et une constante incitation à rebondir pour un lecteur de mon genre. Il y a là de quoi faire une bonne et belle, allègre chronique.

J’aborde le Traité des gestes de Charles Dantzig avec autant d’intérêt curieux que de reconnaissance. Une mine ! Une nouvelle somme de lectures du monde à sa façon et une constante incitation à rebondir pour un lecteur de mon genre. Il y a là de quoi faire une bonne et belle, allègre chronique.

Annie Dillard, dans Au présent : «Nous sommes la génération civilisé n° 500 environ, en partant de l’époque où nous nous sommes fixés, il y a de cela 10.000 ans. Nous sommes la génération n°7500 en partant de l’époque où nous sommes probablement apparus, il y a de cela 150.000 ans. Et nous sommes la génération d’humains n° 125.000 en partant des premières espèces d’hominiens. Et cependant, comment pourrions-nous nous considérer comme une simple troupe de remplaçants intérimaires d’un spectacle àl’affiche depuis des lustres quand dans le ciel un nouvel arrivage d’oisillons vole en chantant et que passent de nouveaux nuages ? Des hyènes aux bactéries, les êtres vivants se chargent d’évacuer les morts comme les machinistes escamotent les accessoires entre les scènes. Afin de contribuer à ce qu’un espace vital subsiste tant que nous y vivons, nous ôtons à la brosse ou à la pelle le sable accumulé et nous taillons ou brûlons la verdure. Nous coupons l’herbe à l’extrême lisière. »

Annie Dillard, dans Au présent : «Nous sommes la génération civilisé n° 500 environ, en partant de l’époque où nous nous sommes fixés, il y a de cela 10.000 ans. Nous sommes la génération n°7500 en partant de l’époque où nous sommes probablement apparus, il y a de cela 150.000 ans. Et nous sommes la génération d’humains n° 125.000 en partant des premières espèces d’hominiens. Et cependant, comment pourrions-nous nous considérer comme une simple troupe de remplaçants intérimaires d’un spectacle àl’affiche depuis des lustres quand dans le ciel un nouvel arrivage d’oisillons vole en chantant et que passent de nouveaux nuages ? Des hyènes aux bactéries, les êtres vivants se chargent d’évacuer les morts comme les machinistes escamotent les accessoires entre les scènes. Afin de contribuer à ce qu’un espace vital subsiste tant que nous y vivons, nous ôtons à la brosse ou à la pelle le sable accumulé et nous taillons ou brûlons la verdure. Nous coupons l’herbe à l’extrême lisière. » Les lieux, il faudrait plutôt dire les territoires ou les zones sensibles arpentés par Fleur Jaeggy et Robert Walser sont ceux de la poésie, qui font écho (à mes oreilles en tout cas) aux Illuminations de Rimbaud et, pour l’atmosphère, aux contes de Grimm, entre fulgurance parfois obscure et magie blanche. Le territoire du crayon de Walser est à la fois compulsif et conquérant, comme la phrase de Fleur aux si saisissants raccourcis. Le présent de la poésie ramasse tout et le jette en avant dans le précipité de la mémoire, où nous sommes à l’instant et serons demain.

Les lieux, il faudrait plutôt dire les territoires ou les zones sensibles arpentés par Fleur Jaeggy et Robert Walser sont ceux de la poésie, qui font écho (à mes oreilles en tout cas) aux Illuminations de Rimbaud et, pour l’atmosphère, aux contes de Grimm, entre fulgurance parfois obscure et magie blanche. Le territoire du crayon de Walser est à la fois compulsif et conquérant, comme la phrase de Fleur aux si saisissants raccourcis. Le présent de la poésie ramasse tout et le jette en avant dans le précipité de la mémoire, où nous sommes à l’instant et serons demain.

Mon sentiment, à jamais contradictoire, d’être à la fois partout chez moi et sans cesse déplacé, fonde la double relation d’intime adhésion et de réserve que j’entretiens avec le monde.

Mon sentiment, à jamais contradictoire, d’être à la fois partout chez moi et sans cesse déplacé, fonde la double relation d’intime adhésion et de réserve que j’entretiens avec le monde.

Il est à noter que cet enfant regardait par la fenêtre et plus souvent qu’à son tour, et que dans le préau c’était en son for intime qu’il avait l’air de sonder tout le temps que durait la récré, et qu’à la table des siens, à la prière de la grave église du quartier, partout où les visages ne peuvaient se dérober c’est lui qui scrutait et que tout le reste du temps il épiait, observait : observait la voisine de la maison bleue dont la fille au petit faciès de vieille reste prostrée à journée faite, observait le facteur Verge d’or ainsi nommé pour ce qu’on savait des longs intermèdes de sa tournée, observait la salutiste en sempiternel tablier gris, observait et notait tout sans laisser rien paraître - sans rien d’écrit jsuque-là mais n’était-il pas à craindre que tout ça ressorte un jour dans quelque cahier noir, et qu’en serait-il alors de notre tranquillité ? se demandaient les gens du quartier n’aimant guère les histoires …

Il est à noter que cet enfant regardait par la fenêtre et plus souvent qu’à son tour, et que dans le préau c’était en son for intime qu’il avait l’air de sonder tout le temps que durait la récré, et qu’à la table des siens, à la prière de la grave église du quartier, partout où les visages ne peuvaient se dérober c’est lui qui scrutait et que tout le reste du temps il épiait, observait : observait la voisine de la maison bleue dont la fille au petit faciès de vieille reste prostrée à journée faite, observait le facteur Verge d’or ainsi nommé pour ce qu’on savait des longs intermèdes de sa tournée, observait la salutiste en sempiternel tablier gris, observait et notait tout sans laisser rien paraître - sans rien d’écrit jsuque-là mais n’était-il pas à craindre que tout ça ressorte un jour dans quelque cahier noir, et qu’en serait-il alors de notre tranquillité ? se demandaient les gens du quartier n’aimant guère les histoires …

Y aura-t-il bientôt des jacuzzis dans nos églises ? Quand les croyants de ce pays disposeront-ils enfin de barbecues sur les pelouses attenantes aux lieux de culte ? Que font les synodes et les épiscopats de nos cantons en sorte de proposer à leurs clients des services appropriés et conviviaux ? Telles sont les questions que je me poserais si je me sentais concerné par ce qu’est devenue la pratique religieuse assimilée à une forme de développement personnel…

Y aura-t-il bientôt des jacuzzis dans nos églises ? Quand les croyants de ce pays disposeront-ils enfin de barbecues sur les pelouses attenantes aux lieux de culte ? Que font les synodes et les épiscopats de nos cantons en sorte de proposer à leurs clients des services appropriés et conviviaux ? Telles sont les questions que je me poserais si je me sentais concerné par ce qu’est devenue la pratique religieuse assimilée à une forme de développement personnel…

Une chronique publiée à l’aube d’une nouvelle année se doit d’annoncer de bonnes nouvelles, et je me fais fort d’en proposer au moins une: c’est qu’il arrive aux «pierres à souhaits» de parler! Ainsi faut-il lire illico Apprendre à parler à une pierre, de la même Annie Dillard voyageant un peu partout, de l’étang qu’il y a derrière sa fameuse cabane de Tinter Creek aux îles Galapagos ou au fin fond de la jungle bolivienne.

Une chronique publiée à l’aube d’une nouvelle année se doit d’annoncer de bonnes nouvelles, et je me fais fort d’en proposer au moins une: c’est qu’il arrive aux «pierres à souhaits» de parler! Ainsi faut-il lire illico Apprendre à parler à une pierre, de la même Annie Dillard voyageant un peu partout, de l’étang qu’il y a derrière sa fameuse cabane de Tinter Creek aux îles Galapagos ou au fin fond de la jungle bolivienne.

Il me suffit de revenir à la prose de Charles-Albert (en l’occurrence les

Il me suffit de revenir à la prose de Charles-Albert (en l’occurrence les

Dans son introduction au choix de chroniques (un peu moins de 200 sur les 2000 qu'il a rédigées dans l'urgence en vingt ans) de

Dans son introduction au choix de chroniques (un peu moins de 200 sur les 2000 qu'il a rédigées dans l'urgence en vingt ans) de  Dans la foulée des résistants à la Kamel Daoud, trois autres auteurs non alignés auront marqué, eux aussi, l’année 2017, s’opposant explicitement à la politique catastrophique du nouveau Maître du monde et de sa clique de ploutocrates, dont l’avènement inattendu a provoqué une véritable sidération.

Dans la foulée des résistants à la Kamel Daoud, trois autres auteurs non alignés auront marqué, eux aussi, l’année 2017, s’opposant explicitement à la politique catastrophique du nouveau Maître du monde et de sa clique de ploutocrates, dont l’avènement inattendu a provoqué une véritable sidération.

Annie Dillard illumine les voies du cœur et de l’esprit

Annie Dillard illumine les voies du cœur et de l’esprit