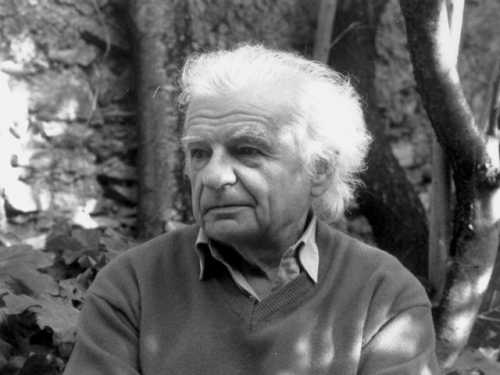

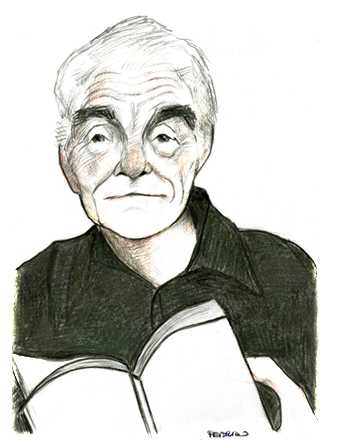

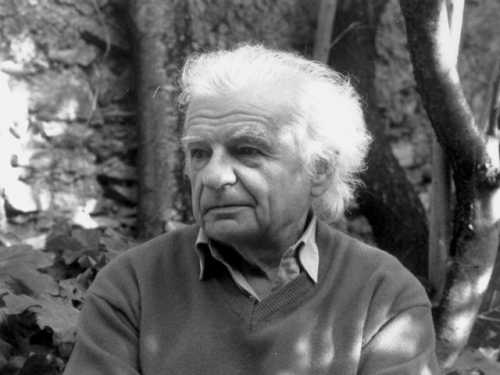

Vient de paraître chez Albin Michel: L'Inachevable, recueil très substantiel d'entretiens avec le poète. Qui nous avait accordé celui qui suit pour Le Passe-Muraille, en 1993.

Entretien avec Yves Bonnefoy

La tendance massive de l’époque est à la parole vilipendée à grande échelle, à la présence émiettée, à la distraction planifiée, aux certitudes assenées et qui tuent, au doute qui paralyse et qui stérilise, à toutes les formes du leurre et du simulacre – et comment résister à ce qui paraît un mouvement fatal ?A ces questions bien générales, certaines œuvres particulières répondent et d’abord par la simple évidence d'une voix à sa plénitude d’être et d’expérience. Ainsi celle d’Yves Bonnefoy, poète exemplaire de la présence au monde vécue à tous les degrés de l’intuition sensible, de la connaissance tous azimuts et de la réflexion.

- Quelle place l’écriture tient-elle exactement dans votre vie ? Est-ce une discipline régulière ou une suite de mûrissements et de jaillissements ?

- Quelle place ? Des jours aucune, puisqu’il y a tant de tâches qui nous requièrent dès qu’on a une profession. Nombre de mes journées sont occupées ainsi, dévorées ainsi, et il vaut mieux que je n’essaye pas de les retenir à quelque illusion d’écriture, elles ont leur vérité propre, d’ailleurs, leur enseignement. Et ce qui est vrai pour des jours l’est aussi pour des mois, parfois, si ce n’est même pour des années. Le fait poétique ne cesse pas de me préoccuper pendant ces périodes, il me donne matière à réflexion, sur l’exemple d’œuvres que j’ai toujours avec moi, mais je puis rester longtemps sans écrire. Après quoi, eh bien, c’est comme si j’entrais, parfois peu à peu, dans une autre sorte de vie, et il y a des saisons de la mienne pendant lesquelles je me penche chaque jour ou presque, et pour des heures recluses, sur cette feuille où des surgissements se produisent, que je me propose de comprendre, de raccorder entre eux, en les refusant s’il le faut, c’est-à-dire le plus souvent.

- Qu’en est-il, plus précisément, de cette germination du poème ? Vous semblez dire qu’elle est difficilement accordée ?

- Pour moi en tout cas elle est bien longue, et c’est là un fait qui me rassure, car je ne crois pas qu’il y ait de vraie poésie qui ne soit le renversement de la parole ordinaire par une autre qui monte de très profond dans notre inconscient et cela ne peut donc s’accomplir qu’au travers de maintes péripéties, où il faudra déjouer nombre de pseudo-évidences : certaines d’ailleurs suggérées par cet inconscient même que j’évoquais à l’instant, quand il agit par ses formes superficielles. L’inconscient, autrement dit, ce n’est pas simplement cette parole du désir dont on parle tant depuis Freud. C’est vrai que le désir, l’éros s’est façonné un langage en nous, avec ses symboles, sa scène, son autorité et son énergie, si bien qu’il suffit d’écrire, et le voilà qui afflue : ce vont être ces évidences dont je dis qu’il faut se méfier, celles qui font que l’on croit savoir ce qui est beau, ce qui a du sens. Mais tout cela n’est qu’une image du monde, de l’irréel : et plus profond dans notre rapport à nous-mêmes il est un autre désir qui veut, lui, la réalité et rien d’autre, un désir qui veut la voir, la toucher en ce qu’elle a d’inentamé par les mots – d’immédiat, disons aussi, de présent à notre présence -, et s’impatiente donc contre le discours de l’éros, et cherche à en déjouer les structures, à remonter à travers ses pour nous arracher à leur séduction, pour nous montrer comme à nu, du coup, la montagne, là-bas, ou l’arbre dans le soleil, ou le nuage immobile. Cet autre désir, c’est la poésie. Et comment espérer que l’écoute en soit facile, quand tant de prestiges l’étouffent ? Il ouvre des failles mais on n’en finit pas d’y descendre.

- On a parlé des aspects religieux de votre poésie. Vous considérez-vous comme un esprit religieux ?

- C’est une question de mots. Si un esprit religieux, c’est celui qui croit en un dieu, je n’en suis pas un : il ne m’est donné aucune croyance. Mais si religion signifie désir de vivre dans l’unité plutôt que le fragmentaire, avec respect pour les aspects les plus immédiats, les plus simples de l’être naturel, alors j’accepte ce grand vocable et je voudrais qu’il ait sens pour la société tout entière, sinon celle-ci est perdue, qui ne sera plus qu’un réseau de signes, aveugle au mystère de ce que j’évoquais tout à l’heure : l’arbre dans la lumière, le silence des pentes de la montagne.

- Que diriez-vous aujourd’hui à un jeune poète ?

- Que diriez-vous aujourd’hui à un jeune poète ?

- Qu’il ne faut pas qu’il ait peur de cette sorte de préoccupation, mais surtout qu’il ne s’y prête pas que de façon négative, c’est-à-dire en cherchant la rupture, la faille dans le discours de la société, mais fasciné malgré tout par l’infini propre de celui-ci, qui a certes de belles phosphorescences. C’est bien cette rupture que veut la poésie, je l’ai déjà dit, et j’aime la retrouver dans l’apparent décousu ou le minimalisme de bien des poèmes de notre époque, mais le rôle de la rupture, c’est de révéler l’immédiat, l’indéfait du monde, vers lequel il faut donc aussi que l’on se porte en des moments de vie simplement vécue parmi les grandes et belles choses.

- Que pensez-vous de la coupure que l’on constate aujourd’hui entre la poésie et la société ?

- Y en a-t-il vraiment une ? Ou ne s’agit-il pas simplement de la même sorte de distraction qui prive d’eux-mêmes, tous les premiers, ceux qui ont souci de la poésie ? A tout instant celle-ci leur échappe, le discours du concept s’y substitue, et cela qui a lieu aussi pour le groupe social dans son ensemble, depuis surtout que la science détourne de la pensée symbolique, qui gardait l’esprit auprès de la chose, mais voilà qui peut laisser espérer, tout aussi bien, que ce qu’on oublie peut être également ce qui tout se resignifie, et appelle. Peu de place pour les livres de poésie sur les rayons des librairies, mais que de films pour nous éblouir par de brusques instants épiphaniques, poésie brute !

- Quelle pourrait être la fonction de la poésie dans l’univers de fausse parole des médias ?

- Assurément, de combattre ce que l’on peut appeler l’idéologie, laquelle est d’articuler les uns aux autres quelques concepts absolutisés, refusés à tout avenir d’expérience, afin de les substituer au monde et d’ainsi enfermer les êtres, séduits ou contraints par force, dans ce champ d’abstraction, d’intolérance, de mort. Puisqu’il n’y a de poésie que par mémoire d’un au-delà du langage, tout recours au poème est aussi l’accusation, comme par surcroît, mais avec grande efficacité, de ces caricatures de langues qui sont des captations de pouvoir. Et cela me conduit à dire que la poésie est donc, de ce fait, le complément naturel du projet de démocratie – ce droit de chacun à sa parole – et la condition nécessaire à son véritable plein exercice. Il y a de la poésie même aux époques totalitaires, par des recherches individuelles, qui réussissent quelque eu à modifier la pensée commune, comme ce fut le cas à la Renaissance, ou préservent l’avenir. Mais il n’y aurait plus de démocratie si disparaissait l’activité poétique, et il faut donc prendre garde à ce que celle-ci soit protégée et révélée là où c’est possible, c’est-à-dure d’abord dans l’enseignement. Un professeur peut préserver un enfant de la tentation d’être dogmatique, intolérant, tyrannique – ou d’accepter d’être un esclave – en lui donnant simplement à lire – simplement, oui, sans les commenter, pour qu’il reste seul avec elles – quelques pages de Baudelaire ou de Rimbaud…

discrétion comme il sied aux êtres d’humilité enfin tu vois le genre de parfaits raseurs, etc.

discrétion comme il sied aux êtres d’humilité enfin tu vois le genre de parfaits raseurs, etc.

Celui qui découvre son âge dans le regard des kids / Celle qui a ouvert une maison d’hôtes après des années de galère et deux maris usés / Ceux qui ont fait coloriser le portrait de leur garçon défunt au même âge que leurs actuels petits-enfants / Celui qui retrouve son pote Gaspard quarante ans après leurs belles années et chacun se félicite d’être resté si cool / Celle que les deux mecs ont convoitée à leur vingt ans et qui leur a préféré ce Victor avec lequel la vie ne fut pas drôle et qu’ils enterrent tous trois cet après-midi de crachin / Celui qui n’arrive pas à ne plus croire qu’il a dix-huit ans alors qu’il se sent dedans plus frais que jamais / Celle qui répète tellement qu’elle baisse qu’en effet elle baisse et que ça ne lui passera pas avant que ça nous prenne / Ceux qui baisent encore à 77 ans mais ce n’est pas si fréquent et peut-être moins important que ce n’est écrit dans les magazines visant les 40-60 / Celui qui se détourne quand il croise à la COOP un ancien condisciple progressiste de la fac de médecine auquel il se gêne d’avouer qu’il a fait fortune dans le domaine des farines carnées / Celle qui a tellement bien vieilli qu’elle fait la pige aux Barbies quadra et aux Bimbos quinquas / Ceux qui se retrouvent dans l’Espace Aînés où la solidarité règne leur a-t-on dit / Celui qui gère le Groupe de Conscience des homos octogénaires / Celle qui supervise les réus de délibération des retraités libres penseurs / Ceux qui se disent imperméables aux problèmes générationnels vu que selon eux l’humain reste l’humain entre autres pensées nobles / Celui qui a commencé de voyager vraiment pour faire le deuil de Claudine / Celle qui se fait tartir dans le Périgord noir depuis le départ de ce salaud d’Ancelin qu’elle a tant aimé au point d’en oublier les beignes et les bleus / Ceux qui ont tenu grâce à la canasta et aux séries genre Experts Miami / Celui qui dit volontiers « mon pauvre vieux » aux garçons de vingt ans se lançant dans la Carrière / Celle qui recommence à faucher des objets chers pour se donner un coup de jeune / Ceux qui montent un coup ensemble comme au bon jeune temps / Celui qui se vante de n’avoir jamais fauché de livres chez Maspéro par la même éthique de gauche qui le faisait razzier les librairies de la rue de Rivoli / Celle qui à vingt ans a peint un phallus vert sur le Rolls du principal actionnaire de son journal de bourges / Ceux qui sentent passer le temps en eux comme une ondulante rivière qui va se jeter dans un lac coulant lui-même très doucement vers le Sud en fleuve alluvionné jusqu’à la mer sur laquelle le soir la nuit fait penser à l’infini étoilé enfin tu vois comme on devient poète quand on est paralysée et que la télé est en panne, etc.

Celui qui découvre son âge dans le regard des kids / Celle qui a ouvert une maison d’hôtes après des années de galère et deux maris usés / Ceux qui ont fait coloriser le portrait de leur garçon défunt au même âge que leurs actuels petits-enfants / Celui qui retrouve son pote Gaspard quarante ans après leurs belles années et chacun se félicite d’être resté si cool / Celle que les deux mecs ont convoitée à leur vingt ans et qui leur a préféré ce Victor avec lequel la vie ne fut pas drôle et qu’ils enterrent tous trois cet après-midi de crachin / Celui qui n’arrive pas à ne plus croire qu’il a dix-huit ans alors qu’il se sent dedans plus frais que jamais / Celle qui répète tellement qu’elle baisse qu’en effet elle baisse et que ça ne lui passera pas avant que ça nous prenne / Ceux qui baisent encore à 77 ans mais ce n’est pas si fréquent et peut-être moins important que ce n’est écrit dans les magazines visant les 40-60 / Celui qui se détourne quand il croise à la COOP un ancien condisciple progressiste de la fac de médecine auquel il se gêne d’avouer qu’il a fait fortune dans le domaine des farines carnées / Celle qui a tellement bien vieilli qu’elle fait la pige aux Barbies quadra et aux Bimbos quinquas / Ceux qui se retrouvent dans l’Espace Aînés où la solidarité règne leur a-t-on dit / Celui qui gère le Groupe de Conscience des homos octogénaires / Celle qui supervise les réus de délibération des retraités libres penseurs / Ceux qui se disent imperméables aux problèmes générationnels vu que selon eux l’humain reste l’humain entre autres pensées nobles / Celui qui a commencé de voyager vraiment pour faire le deuil de Claudine / Celle qui se fait tartir dans le Périgord noir depuis le départ de ce salaud d’Ancelin qu’elle a tant aimé au point d’en oublier les beignes et les bleus / Ceux qui ont tenu grâce à la canasta et aux séries genre Experts Miami / Celui qui dit volontiers « mon pauvre vieux » aux garçons de vingt ans se lançant dans la Carrière / Celle qui recommence à faucher des objets chers pour se donner un coup de jeune / Ceux qui montent un coup ensemble comme au bon jeune temps / Celui qui se vante de n’avoir jamais fauché de livres chez Maspéro par la même éthique de gauche qui le faisait razzier les librairies de la rue de Rivoli / Celle qui à vingt ans a peint un phallus vert sur le Rolls du principal actionnaire de son journal de bourges / Ceux qui sentent passer le temps en eux comme une ondulante rivière qui va se jeter dans un lac coulant lui-même très doucement vers le Sud en fleuve alluvionné jusqu’à la mer sur laquelle le soir la nuit fait penser à l’infini étoilé enfin tu vois comme on devient poète quand on est paralysée et que la télé est en panne, etc.

Celui qui pète un câble dans la cuisine relookée de son compagnon de vie / Celle qui fait un AVC le jour de son back up / Ceux qui sont rattrapés par la crise financière dans leur entresol du quartier sous-gare / Celui qui note les dernières choses à faire avant d’ouvrir aux videurs de l’Entreprise / Celle qui fait la liste des objets de valeur laissés par l’oncle Archibald à ses nièces et neveux presque tous homophobes / Ceux qui ont fait le test avant de se pointer dans l’appartement du Belge où ils participeront à leur premier gang bang nokapote / Celle qui raconte sa mission dangereuse au Cachemire non sans remarquer le drôle de goût du sushi mal décongelé que la Neuchâteloise snob a servi à son cocktail / Ceux qui ont un sosie de Brad Pitt dans leur équipe de démarcheurs de contrats immobiliers genre néo-subprimes / Celui qui prend des somnifères pour pallier la présence de sa légitime / Celle qui prend des somnifères pour pallier son manque d’illégitimes / Ceux qui se sentent en prison dans leur pyjama rayé dont la lecture du dernier Marc Levy les fera peut-être s’évader on peut rêver-quand-même-ou-quoi / Celui dont le pacemaker s’affole sous les lignes à haute tension mais son cousin l’électricien lui dit qu’y a aucun rapport / Celle qui affole les portiques de l’aéroport de Nagoya avec ses nouvelles hanches de titane style Johnny / Ceux qui se disent que le pire n’est pas d’avoir une vieille peau dans son lit mais de ne plus savoir comment la ou le faire rire ou même sourire de ça / Celui qui avait notoirement les mêmes yeux que Tony Curtis et qui se sent ce matin bien seul / Celle qui se place ce soir sur une grille d’aération jouxtant la sortie du Brummel et qui se la joue Marylin sans le moindre effet à cause peut-être du poids de sa robe en lamé / Ceux qui rêvent de fonder un foyer stable pour en finir avec leur période de squat / Celui qui sort avec une lingère du Beau-Rivage pour se mettre à l’écoute du peuple / Celle qui offre des Navyboots à son gig équatorien pour le mettre à l’aise quand elle le sort au Club de Voile / Ceux qui se lèvent et menacent de partir à chaque fois que leur ami le Bulgare malmène sa conjointe suisse alors qu’il a juste le permis B / Celui qui insiste au brunch des cadres de l’Entreprise afin qu’on voie en lui un ami de la Chine / Celle qui a épousé celui qui ne s’intéresse qu’à ceux qui gagnent / Ceux qui ne gagnent pas à être connus même de loin, etc.

Celui qui pète un câble dans la cuisine relookée de son compagnon de vie / Celle qui fait un AVC le jour de son back up / Ceux qui sont rattrapés par la crise financière dans leur entresol du quartier sous-gare / Celui qui note les dernières choses à faire avant d’ouvrir aux videurs de l’Entreprise / Celle qui fait la liste des objets de valeur laissés par l’oncle Archibald à ses nièces et neveux presque tous homophobes / Ceux qui ont fait le test avant de se pointer dans l’appartement du Belge où ils participeront à leur premier gang bang nokapote / Celle qui raconte sa mission dangereuse au Cachemire non sans remarquer le drôle de goût du sushi mal décongelé que la Neuchâteloise snob a servi à son cocktail / Ceux qui ont un sosie de Brad Pitt dans leur équipe de démarcheurs de contrats immobiliers genre néo-subprimes / Celui qui prend des somnifères pour pallier la présence de sa légitime / Celle qui prend des somnifères pour pallier son manque d’illégitimes / Ceux qui se sentent en prison dans leur pyjama rayé dont la lecture du dernier Marc Levy les fera peut-être s’évader on peut rêver-quand-même-ou-quoi / Celui dont le pacemaker s’affole sous les lignes à haute tension mais son cousin l’électricien lui dit qu’y a aucun rapport / Celle qui affole les portiques de l’aéroport de Nagoya avec ses nouvelles hanches de titane style Johnny / Ceux qui se disent que le pire n’est pas d’avoir une vieille peau dans son lit mais de ne plus savoir comment la ou le faire rire ou même sourire de ça / Celui qui avait notoirement les mêmes yeux que Tony Curtis et qui se sent ce matin bien seul / Celle qui se place ce soir sur une grille d’aération jouxtant la sortie du Brummel et qui se la joue Marylin sans le moindre effet à cause peut-être du poids de sa robe en lamé / Ceux qui rêvent de fonder un foyer stable pour en finir avec leur période de squat / Celui qui sort avec une lingère du Beau-Rivage pour se mettre à l’écoute du peuple / Celle qui offre des Navyboots à son gig équatorien pour le mettre à l’aise quand elle le sort au Club de Voile / Ceux qui se lèvent et menacent de partir à chaque fois que leur ami le Bulgare malmène sa conjointe suisse alors qu’il a juste le permis B / Celui qui insiste au brunch des cadres de l’Entreprise afin qu’on voie en lui un ami de la Chine / Celle qui a épousé celui qui ne s’intéresse qu’à ceux qui gagnent / Ceux qui ne gagnent pas à être connus même de loin, etc. Inlassablement je regarde les visages, et partout le drame, inscrit en rides et en traits durcis ou épurés au contraire; et les humbles, muettes figures de l’autobus ou de la salle d’attente; et la comédie des peaux liftées, tendues comme sur autant de masques d’un éreintant carnaval; et la ménagerie, le casoar ou le sanglier; et le cabinet de curiosités des natures subies ou sublimées, la babine sexuelle ou l’icône de vieux bois.

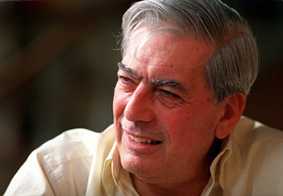

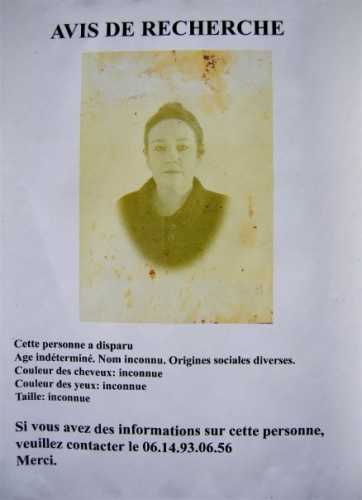

Inlassablement je regarde les visages, et partout le drame, inscrit en rides et en traits durcis ou épurés au contraire; et les humbles, muettes figures de l’autobus ou de la salle d’attente; et la comédie des peaux liftées, tendues comme sur autant de masques d’un éreintant carnaval; et la ménagerie, le casoar ou le sanglier; et le cabinet de curiosités des natures subies ou sublimées, la babine sexuelle ou l’icône de vieux bois.

- Que diriez-vous aujourd’hui à un jeune poète ?

- Que diriez-vous aujourd’hui à un jeune poète ?

Doux oiseau de jeunesse

Doux oiseau de jeunesse

C'est un film captivant et très singulier que Cleveland contre Wall Street de Jean-Stéphane Bron, auquel on assiste comme à un procès filmé à l'américaine, alors que c'est tout autre chose, joué par des acteurs formidables, dont aucun n'est comédien. Réalité ou fiction ? Réalité plus vraie d'être portée par une fiction, alors que celle-ci n'est que de forme. Acteurs plus vrais de jouer leur propre rôle, sans qu'aucun dialogue ne soit écrit. Situations toutes captées dans la vie réelle, mais qui se chargent ici d'intensité dramatique. Le « cinéma du réel » prend corps au fil d'un montage très élaboré, mais c'est un autre « corps » qui nous en reste, qu'on pourrait dire le corps des gens, disons : corps et présence, avec l'âme de chaque regard.

C'est un film captivant et très singulier que Cleveland contre Wall Street de Jean-Stéphane Bron, auquel on assiste comme à un procès filmé à l'américaine, alors que c'est tout autre chose, joué par des acteurs formidables, dont aucun n'est comédien. Réalité ou fiction ? Réalité plus vraie d'être portée par une fiction, alors que celle-ci n'est que de forme. Acteurs plus vrais de jouer leur propre rôle, sans qu'aucun dialogue ne soit écrit. Situations toutes captées dans la vie réelle, mais qui se chargent ici d'intensité dramatique. Le « cinéma du réel » prend corps au fil d'un montage très élaboré, mais c'est un autre « corps » qui nous en reste, qu'on pourrait dire le corps des gens, disons : corps et présence, avec l'âme de chaque regard. Pour illustrer la situation dans son impact humain, Jean-Stéphane Bron n'a pas choisi la voix de la sentimentalité facile, pas plus que celle de la polémique à la Michael Moore.La première séquence est cependant très émouvante, qui voit un shérif, genre droit dans ses bottes mais les larmes aux yeux, témoigner du cas de conscience invivable qu'a représenté pour lui, un jour, l'ordre de faire vider les lieux à une vieille femme de 86 ans qui venait en outre de perdre son compagnon. De tels cas sont sans doute légion, mais Jean-Stéphane Bron a préféré, aux effets émotionnels prévisibles, l'aperçu de situations qui font intervenir, aussi, la naïveté ou la bêtise, l'appât du gain ou le simple désir de consommer autant que son voisin. On voit ainsi témoigner tel brave travailleur qui, incapable de régler ses dettes d'une première maison, en a acquis une autre sur la base d'un prêt alléchant, pour se retrouver finalement dépouillé des deux objets. Alors une dame d'entre les jurés, le type de la Républicaine économe, d'observer que ces gens qui vivent au-dessus de leurs moyens ne méritent point tant de pitié. Et d'en conclure que les banques ne sont pas plus responsables que ceux qui se sont laissé allécher. Sur quoi l'avocat de Wall Street, Keith Fischer d'affirmer que chacun, créancier ou débiteur, connaissait le risque qu'il prenait.

Pour illustrer la situation dans son impact humain, Jean-Stéphane Bron n'a pas choisi la voix de la sentimentalité facile, pas plus que celle de la polémique à la Michael Moore.La première séquence est cependant très émouvante, qui voit un shérif, genre droit dans ses bottes mais les larmes aux yeux, témoigner du cas de conscience invivable qu'a représenté pour lui, un jour, l'ordre de faire vider les lieux à une vieille femme de 86 ans qui venait en outre de perdre son compagnon. De tels cas sont sans doute légion, mais Jean-Stéphane Bron a préféré, aux effets émotionnels prévisibles, l'aperçu de situations qui font intervenir, aussi, la naïveté ou la bêtise, l'appât du gain ou le simple désir de consommer autant que son voisin. On voit ainsi témoigner tel brave travailleur qui, incapable de régler ses dettes d'une première maison, en a acquis une autre sur la base d'un prêt alléchant, pour se retrouver finalement dépouillé des deux objets. Alors une dame d'entre les jurés, le type de la Républicaine économe, d'observer que ces gens qui vivent au-dessus de leurs moyens ne méritent point tant de pitié. Et d'en conclure que les banques ne sont pas plus responsables que ceux qui se sont laissé allécher. Sur quoi l'avocat de Wall Street, Keith Fischer d'affirmer que chacun, créancier ou débiteur, connaissait le risque qu'il prenait. able de rembourser un emprunt qu'elle fut obligée de contracter après plusieurs incendies qui ont dévasté sa propriété. Depuis, elle est devenue le symbole du combat contre les banques, militante au sein d'une organisation qui défend les droits de leurs nombreuses victimes. Elle est aussi l'une des figures majeures de «Cleveland contre Wall Street».

able de rembourser un emprunt qu'elle fut obligée de contracter après plusieurs incendies qui ont dévasté sa propriété. Depuis, elle est devenue le symbole du combat contre les banques, militante au sein d'une organisation qui défend les droits de leurs nombreuses victimes. Elle est aussi l'une des figures majeures de «Cleveland contre Wall Street».

Celui qui vise un créneau / Celle qui a gardé tous les 33 tours de Ray Ventura / Ceux qui composent des herbiers / Celui qui investit dans la tourbe canadienne / Celle qui se rappelle sa mère Honorine en faisant ses vitres / Ceux qui pensent que les arbres sont les dieux de la Terre / Celui qui parle des romans d’Henry Bordeaux au tea-room Dorian Gray / Celle qui se rappelle la puanteur de poisson du port d’Innsmouth / Ceux qui trient les déchets au bord de la rivière / Celui qui se flatte de maîtriser l’usage du point-virgule / Celle qui se méfie des blonds / Ceux qui se rappellent leur découverte de Calvino / Celui qui chérit secrètement sa déprime / Celle qui se dit elle-même une porcelaine de Saxe / Ceux qui passent la nuit à la belle étoile sur l’herbe de Delphes / Celui qui ne kiffe pas l’opéra (dit-il) / Celle dont le sweatshirt s’exclame Go West / Ceux qui usent du mot « foutraque » / Celui qui prêche la bigamie au bar Le mouton / Celle qui s’est spécialisée dans l’étude de Pisanello pour une bête histoire de cul / Ceux qui incendient des églises / Celui que sa mère considérait comme le nouveau Clayderman / Celle qui est convaincue de dire la vérité parce qu’elle crache tout ce qu’elle pense / Ceux qui se débarrassent des raseurs en leur rendant service / Celui qui augmente ta solitude de sa seule présence / Celle que les silences de son conjoint ont poussé à le poignarder un dimanche matin rue des Cascades / Ceux qui citent Saint Jean Chrysostome dans les vernissages, etc.

Celui qui vise un créneau / Celle qui a gardé tous les 33 tours de Ray Ventura / Ceux qui composent des herbiers / Celui qui investit dans la tourbe canadienne / Celle qui se rappelle sa mère Honorine en faisant ses vitres / Ceux qui pensent que les arbres sont les dieux de la Terre / Celui qui parle des romans d’Henry Bordeaux au tea-room Dorian Gray / Celle qui se rappelle la puanteur de poisson du port d’Innsmouth / Ceux qui trient les déchets au bord de la rivière / Celui qui se flatte de maîtriser l’usage du point-virgule / Celle qui se méfie des blonds / Ceux qui se rappellent leur découverte de Calvino / Celui qui chérit secrètement sa déprime / Celle qui se dit elle-même une porcelaine de Saxe / Ceux qui passent la nuit à la belle étoile sur l’herbe de Delphes / Celui qui ne kiffe pas l’opéra (dit-il) / Celle dont le sweatshirt s’exclame Go West / Ceux qui usent du mot « foutraque » / Celui qui prêche la bigamie au bar Le mouton / Celle qui s’est spécialisée dans l’étude de Pisanello pour une bête histoire de cul / Ceux qui incendient des églises / Celui que sa mère considérait comme le nouveau Clayderman / Celle qui est convaincue de dire la vérité parce qu’elle crache tout ce qu’elle pense / Ceux qui se débarrassent des raseurs en leur rendant service / Celui qui augmente ta solitude de sa seule présence / Celle que les silences de son conjoint ont poussé à le poignarder un dimanche matin rue des Cascades / Ceux qui citent Saint Jean Chrysostome dans les vernissages, etc.