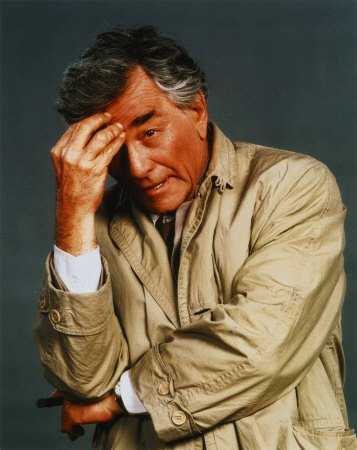

Entretien avec Alain Cavalier à propos de Pater.

Paris, le 17 juin 2011.

Paris, le 17 juin 2011.

- Quelle est votre perception actuelle du politique ?

- Elle est un peu ironique, un peu détachée. Je suis à la fin de ma vie. J’ai traversé l’Occupation allemande. J’ai traversé la découvert des camps. J’ai traversé la découverte du goulag, J’ai traversé la guerre d’Algérie. Je me suis bousillé l’estomac pour ne pas y participer… Je pense que les pays se définissent dans des moments de crise. À l’âge de huit ans, assis dans le métro, il y avait là des soldats allemands debouts et sur leur ceinturon, à ma hauteur, je pouvais lire l’inscription GOTT MIT UNS, Dieu est avec nous. Or j’ai été élevé religieusement et cela m’a mis alors en tête une contradiction dont je ne suis toujours pas sorti. J’ai été nourri par les Evangiles qui sont très politiques, traitant d’une occupation étrangère que nous vivions nous aussi. Récemment, à la radio, j’ai entendu cette réponse faite par un ado à la question qui était posée à des gens de son âge à propos de Jésus-Christ. Silence, puis : ah oui, il a été fusillé par des Allemands ! J’ai trouvé ça très bien.

- Avez-vous été politiquement engagé ?

- J’ai connu la tentation communiste. Après 1945, elle s’expliquait notamment par le fait que l’Armée rouge avait sauvé l’Europe du diable nazi, au prix de 15 millions de morts russes. J’ai pourtant résisté à cette tentation.

- Et pourquoi donc ?

- À cause des cellules. Adhérer au communisme signifiait l’inscription à une cellule, à laquelle il fallait soumettre sa pensée et son comportement sous peine d’être exclu. Or je savais ce que signifiait l’excommunication du fait de mon expérience de la discipline religieuse en internat, et je ne tenais pas à passer d’une oppression religieuse à une autre. Je me suis donc abstenu. Cela étant, mes premiers films sont très imprégnés de politique, à commencer par le premier qui parle du fascisme et de la colonisation, de laquelle parle plus encore le deuxième. Puis je me suis dit que c’était trop fort et que j’allais laisser tomber, mais j’ai encore tourné Libera me qui est éminemment politique lui aussi. Par ailleurs, je n’ai jamais milité pour aucun parti ni aucun homme politique.

- La question du pouvoir revient en force avec Pater…

- Oui, et la réflexion sur le pouvoir ne m’a jamais quitté à vrai dire. Comme mon père était un haut fonctionnaire, j’ai su tout petit, en écoutant ce qui se disait à table, ce que c’est que le pouvoir. Mon père était très fier du sien, auquel j’ai bientôt échappé, mais le phénomène du pouvoir ne m’a pas moins toujours intéressé, et dans toutes ses manifestations, qui peuvent être aussi celles d’un metteur en scène de cinéma ou d’un artiste quelconque qui peut enthousiasmer, tromper, manipuler... Or j’ai renoncé à ce pouvoir depuis quinze ans puisque je tourne seul.

- Mais vous voici reparti avec Vincent Lindon !

- J’avais en effet un problème à régler avec mon père, visant à une sorte de réconciliation post mortem, avant ma propre disparition. Et puis J’ai rencontré Vincent Lindon, il y a quelques années, qui m’a donné l’envie de revenir à l’ancienne pratique consistant à travailler sur des corps.

- Qu’est-ce qui vous a intéressé chez Vincent Lindon ?

- Son jeu. C’est le seul dont j’accepte les grimaces. Son jeu est sobre, concentré, efficace. Ses lignes me plaisent beaucoup. Je vois tout de suite le manège des acteurs, mais sa façon me semble pas ma, alors que j’ai in haine absolue du jeu sophistiqué ou démonstratif du genre « regardez comme je joue bien », style Brando-De Niro- Signoret…

- Et qu’est-ce qui, de votre travail, l’a intéressé ?

- J’imagine qu’un comédien peut apprécier le fait de casser la routine consistant à coucher avec une femme de plus dans un énième film utilisant son image. Vincent Lindon a été un grand fanatique de La Rencontre, qu’il somme toute nouvelle personne qu’il rencontre de voir, et puis il a déclaré solennellement en public, lors d’une projection du Filmeur au cinéma Saint André-des-arts, qu’il espérait avoir l’occasion de travailler avec moi…

- Quel a été le pacte entre vous ?

- Pas de texte à apprendre. Pas de double prise. Lui ne sait pas ce que je vais faire quand il arrive. Et moi, j’entre un peu dans l’image pour lui renvoyer la balle… Par ailleurs, je lui ai proposé des conditions qui limitaient les séances de tournage aux périodes situées entre les films dans lesquels il était engagé. De son côté, mon producteur lui a proposé d’être payé comme, moi, à savoir bien au-dessous de la cotation commerciale liée à son nom, ce qui correspondait d’ailleurs au contenu du film où sont évoqués les salaires excessifs… Ces petites questions d’argent entre ont débordé d’autres façons puisque Vincent nous a permis d’aller tourner chez lui et de montrer son impressionnante collection de chaussures, de même que j’ai pris sur moi l’acquisition d’une costume de Président de la République seyant.

- Y a-t-il eu des tensions entre vous, comme il en apparaît entre le Président et son premier ministre ?

- Non, et pourtant l’orgueil naturel du comédien aurait pu se trouver chiffonné quand il a découvert que j’apparaissais avant lui sur l’image. Pourtant il a été assez intuitif pour comprendre que ce film n’était pas le énième regard d’un metteur en scène sur Vincent Lindon mais qu’il s’agissait d’autre chose.

- Comment avez-vous construit le film ? Y a-t-il un scénario, un storyboard, ce genre de choses ?

- J'ai écrit un petite texte de quelques pages pour avoir un peu d'argent, où je disais qu'il s'agissait de deux individus, Alain et Vincent, qui se rencontraient, l'un étant filmeur et l'autre acteur, le plus âgé ayant un regard paternel sur le plus jeune - et j'ajoutais que le pouvoir que se partagent, en France, le Président de la République et le Premier ministre correspond un peu à cette configuration, à partir de laquelle on pourrait parler politique, programme politique, ce genre de choses. J'y disais aussi qu'il s'agissait aussi de capter la fine fleur d'une rapport humain entre deux personnes qui se fréquentent avec plaisir et s'estiment.

- Plus tout le reste, dont un débat faussement naïf sur la monstruosité des écartes de salaires dans nos pays...

- Bien entendu, et puis il y a des ministres, des boulangers, des bistrots, toute la vie d'un pays enfin. Et puis il y a le récit qui s'est construit au fur et à mesure de nos rencontres. Nous ne savions pas, à l'avance, qu'à un moment les deux hommes ne seraient pas d'accord, pour une question d'échelles de salaires justement. J'avais proposé à Vincent de jouer un petit industriel qui ne gagnerait pas plus de dix fois le salaire minimum d'un employé de son entreprise. Ensuite, les deux hommes se sont opposés parce que l'un proposait une échelle de 1 à 10 et l'autre une échelle de 1 à 15.

- Les idées sont donc venues en cours de tournage ?

- Mais oui. Par exemple, la scène du grattage, au moment où l'on attend le résultat des élections du nouveau président, cette séquence qui n'a l'air de rien et que je trouve formidable, nous est arrivée comme ça, hop ! Comme le film, en outre, était monté au fur et à mesure, il a fini par dicter sa loi.

- Qu'en est-il des autres personnages qui apparaissent dans le film, par exemple des minsitres qui discutent le coup dans une forêt par crainte des écoutes téléphoniques ?

- Nous avions décidé qu'il n'y aurait pas d'autre acteur que Vincent. Donc ce sont tous des amis, des parents, des passants consentants. À un moment donné, j'ai appris à Vincent que je le nommais Premier ministre. Il l'a bien pris. Tout est advenu en dehors des conventions et des scèns-à-faire. Le chauffeur noir de notre producteur est devenu ambassadeur du Dahomey...

- Et le montage, évidemment, est essentiel. Donc essentielle la collaboration avec Françoise Widhoff...

- Et le montage, évidemment, est essentiel. Donc essentielle la collaboration avec Françoise Widhoff...

- C'est vrai depuis La Rencontre. J'ai une petite théorie selon laquelle un cinéase, avec un instrument encore tout jeune,filme à 80% de manière inconsciente. Le 20 % restant pourrait être dit le film dégagé de sa gangue. D'où l'importance fondamentale du montage, en effet.

- Dans quelle mesure votre expérience de filmeur à moyens hyper-légers joue-t-elle dans Pater ?

- Dans la pleine mesure du cinéma dont je rêvais il y a quarante ans de ça déjà, dégagé de tout son poids et me permettant de maîtriser la chose en toute liberté...

On jouerait au Président...

On sourit presque tout le temps, et parfois on rit carrément en jouant aux rôles avec le Président Alain Cavalier et son Premier Ministre Vincent Lindon, comme on jouait en enfance aux Indiens ou aux voleurs.

Le titre du dernier film d’Alain Cavalier, Pater, annonce plus ou moins une affaire de filiation, qu’on peut dire à la fois familiale et nationale, s’agissant de la France dont le Président est plus ou moins un Père, et de nous tous non Français qui, comme le filmeur, avons plus ou moins un père.

Ce serait d’abord une affaire d’amitié et de nourriture terrestre, avec deux fines assiettes partagées pour fêter le contrat d’un film intimement amical et plus solennel en cela qu’il engagerait l’intérêt national par le truchement d’un jeu de rôles au plus haut niveau, on pourrait même dire mondial puisqu’il est question, fondamentalement, de la (re)distribution de ce dieu multinational qu’est devenu le Pognon.

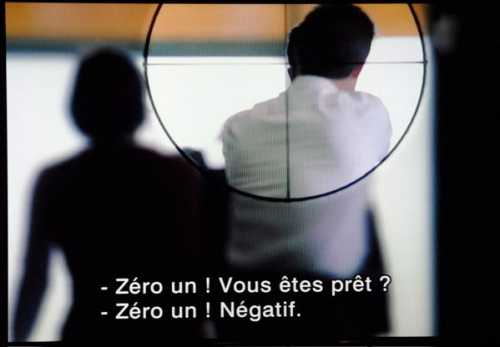

Le plus haut niveau sera figuré par la fonction présidentielle, qui donne son poids à ce qui deviendra très vite, ni une ni deux, l’enjeu du débat entre le Président et son Premier Ministre : sur l’équité. Comme pour les enfants, il suffira d’une cravate nouée pour faire le Président, plus un costume et des souliers à tant d’euros. L’impressionnante collection de pompes de Vincent Lindon facilitera éventuellement l’intendance, et pour le décor on s’arrangera entre divers appartements aux lumières appropriées (les lieux et les lumières sont essentiels dans le cinéma de Cavalier), une forêt pour une rencontre genre G2 ou G3 échappant aux écoutes, un bistro ou une boulangerie pour l’évocation d’une société diverse et diversement intéressante.

L’enjeu de tout ça serait une loi, comme les enfants se votent des règles : faudrait donc, durant le septennat du nouveau Président élu pour la durée du film, avec la complicité de son Premier Ministre - faudrait ficeler et faire voter une loi régulant mieux la disparité entre salaires insuffisants et salaires indécents, dans une fourchette à discuter.

Ce n’est pas plus compliqué que ça, la politique, faut pas charrier : un enfant qui joue au Président le sait autant qu’un président fondu en puérilité bling-bling : faut arrêter de nous la faire aux lois du marché, faut juste faire une loi qui permette à tous de mieux marcher la tête haute et de mériter sa sieste, comme le boulanger dans son labo.

C’est une des belles scènes de Pater : le moment où le boulanger, beau comme un dieu bosseur (les dieux qui ne bossent pas ne sont pas crédibles aux yeux des enfants), installe son matelas et son oreiller pour une sieste que seuls les jean-foutres du Système qualifient de sieste-turbo, sachant comme tout artisan sérieux qu’on bosse mieux quand on se repose.

Pater est un film tendre et malicieux où l’on ne voit (presque) que des mecs en costards (les pauvres) qui se marrent en douce de faire, en même temps que de la politique au plus haut niveau, un film célébrant sottovoce la poésie du cinéma. La douce plage que représente le dos d’une femme couchée, la douce plage d’une boulangère posant devant les douceurs de son fils, la douce plage d’un feuillage à la fenêtre sous lequel se coule un chat, constituent autant de plans de liaison que Françoise Widhoff découpe avec ses ciseaux électroniques de fée (on dit ça pour rappeler que le seul maître à bord a des maîtresses, comme son Premier Ministre) alors que le son direct continu, dès le générique et même avant, et après, jusque dans la rue qu’on rejoint hors du cinéma, fait l’autre musique pour l’oreille se mariant à celle des yeux et de l’esprit.

Côtés durs on n'en assure pas moins, entre conseils des ministres autour de la solennelle Table ou dans la cuisine, consultations du populaire et préparation des élections ou autres obligations.

Et pour la conclusion, Josette, on ne se gênera pas si le peuple nous recale, du moment qu'on a la rosette !

Actuellement dans les salles françaises et romandes.

Un film où Benefits apparaît au naturel la montre d’ailleurs en réelle beauté, avec une sorte aura. De la même façon, Freud se sert du performer Leigh Bowery en poussant son exhibitionnisme naturel à l’extrême, comme pour désamorcer, précisément, son obscénité. Dans une critique virulente (parue dans Le Monde du 11 mars 2010), le critique Philippe Dagen stigmatise ainsi un «peintre académique de l’obscène», alors qu’il nous semble au contraire que Freud échappe à la double convention du « bien peindre » et de la «provocation».

Un film où Benefits apparaît au naturel la montre d’ailleurs en réelle beauté, avec une sorte aura. De la même façon, Freud se sert du performer Leigh Bowery en poussant son exhibitionnisme naturel à l’extrême, comme pour désamorcer, précisément, son obscénité. Dans une critique virulente (parue dans Le Monde du 11 mars 2010), le critique Philippe Dagen stigmatise ainsi un «peintre académique de l’obscène», alors qu’il nous semble au contraire que Freud échappe à la double convention du « bien peindre » et de la «provocation». Un autre soupçon de « fabrication » plane sur « le peintre vivant le plus cher du monde », mais là encore il nous semble que c’est ne rien dire de ce que montre vraiment Lucian Freud: la beauté de ce qui est. Beauté paradoxale, insolite mais plus-que-réelle, d’un minable lavabo à deux robinets filant une eau claire. Beauté de foisonnants feuillages détaillés avec la minutie anachronique d’un Dürer peignant sa fameuse touffe d’herbe, ou d’un terrain vague vu de la fenêtre, avec son fatras d’objets abandonnés. Beauté souvent étrange, voire inquiétante, soulignée par des cadrages inhabituels, comme dans ce grand autoportrait à la Bacon, en contre-plongée monumentale écrasant les figures minuscules des deux petits-enfants du peintre.

Un autre soupçon de « fabrication » plane sur « le peintre vivant le plus cher du monde », mais là encore il nous semble que c’est ne rien dire de ce que montre vraiment Lucian Freud: la beauté de ce qui est. Beauté paradoxale, insolite mais plus-que-réelle, d’un minable lavabo à deux robinets filant une eau claire. Beauté de foisonnants feuillages détaillés avec la minutie anachronique d’un Dürer peignant sa fameuse touffe d’herbe, ou d’un terrain vague vu de la fenêtre, avec son fatras d’objets abandonnés. Beauté souvent étrange, voire inquiétante, soulignée par des cadrages inhabituels, comme dans ce grand autoportrait à la Bacon, en contre-plongée monumentale écrasant les figures minuscules des deux petits-enfants du peintre. Contre la beauté flatteuse d’un érotisme de pacotille, voici celle des corps rejetés mais vibrants encore de désir, des animaux toujours « évidents » et purs, des draps en désordre ou d’un plancher ingrat magnifiés par un rayon de lumière matinal.

Contre la beauté flatteuse d’un érotisme de pacotille, voici celle des corps rejetés mais vibrants encore de désir, des animaux toujours « évidents » et purs, des draps en désordre ou d’un plancher ingrat magnifiés par un rayon de lumière matinal. Peinture lourde comme la chair des hommes, à laquelle l’usage du blanc de Krems ajoute ses pesants et discordants grumeaux, peinture d’après toutes les guerres et les révolutions du terrible XXe siècle, peinture d’après tous les débats sur la représentation et l’abstraction : telle est le peinture de Lucian Freud qui prête à la reine d'Angleterre couronnée une trogne un peu navrée mais si vraie - toute « laideur » devenant beauté chez lui parce que modulant une vérité…

Peinture lourde comme la chair des hommes, à laquelle l’usage du blanc de Krems ajoute ses pesants et discordants grumeaux, peinture d’après toutes les guerres et les révolutions du terrible XXe siècle, peinture d’après tous les débats sur la représentation et l’abstraction : telle est le peinture de Lucian Freud qui prête à la reine d'Angleterre couronnée une trogne un peu navrée mais si vraie - toute « laideur » devenant beauté chez lui parce que modulant une vérité…

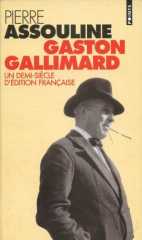

Pierre Assouline, Gaston Gallimard. Folio.

Pierre Assouline, Gaston Gallimard. Folio.

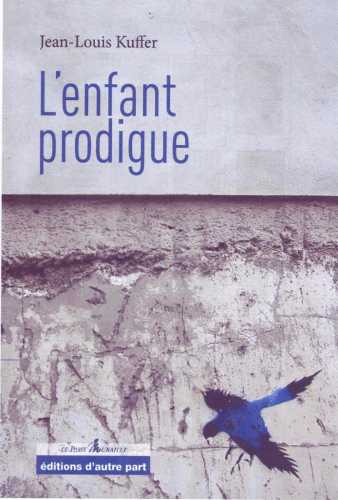

— Pour ce qu’on appelle l’enfance, disons jusqu’à dix ans: aucun auteur. Mais des tas d’histoires, et l’une d’elles qui a ressurgi dans L’Enfant prodigue, avec les personnages du petit et du grand Ivan : Londubec et Poutillon, relue récemment. L’histoire de deux garçons, d’un onirisme assez incestueux, Bouvard et Pécuchet en version érotico-angélique...

— Pour ce qu’on appelle l’enfance, disons jusqu’à dix ans: aucun auteur. Mais des tas d’histoires, et l’une d’elles qui a ressurgi dans L’Enfant prodigue, avec les personnages du petit et du grand Ivan : Londubec et Poutillon, relue récemment. L’histoire de deux garçons, d’un onirisme assez incestueux, Bouvard et Pécuchet en version érotico-angélique... — Les aïeux, comme les oncles, sont intéressants par le fait qu’ils sont mieux « sculptés », dans la lumière du temps, que les parents : on les voit mieux, ce sont déjà des sortes de fées ou de héros, ils nous foutent aussi la paix. On voit cela très bien chez Proust, en comparant « Maman », dont la présence reste paralysante, voire tyrannique, et la grand-mère qui laisse le Narrateur évoluer plus librement. Dans Le Pain de coucou, les aïeux alémaniques étaient assez bien silhouettés, me semble-t-il, mais il a fallu trente ans de plus pour que le grand-père paternel devienne à son tour ce personnage du mentor adorable dans L’Enfant prodigue.

— Les aïeux, comme les oncles, sont intéressants par le fait qu’ils sont mieux « sculptés », dans la lumière du temps, que les parents : on les voit mieux, ce sont déjà des sortes de fées ou de héros, ils nous foutent aussi la paix. On voit cela très bien chez Proust, en comparant « Maman », dont la présence reste paralysante, voire tyrannique, et la grand-mère qui laisse le Narrateur évoluer plus librement. Dans Le Pain de coucou, les aïeux alémaniques étaient assez bien silhouettés, me semble-t-il, mais il a fallu trente ans de plus pour que le grand-père paternel devienne à son tour ce personnage du mentor adorable dans L’Enfant prodigue.

Paris, le 17 juin 2011.

Paris, le 17 juin 2011. - Et le montage, évidemment, est essentiel. Donc essentielle la collaboration avec Françoise Widhoff...

- Et le montage, évidemment, est essentiel. Donc essentielle la collaboration avec Françoise Widhoff... À propos de la solitude actuelle. D’un appel revigorant de Monsieur Berchtold, cependant inquiet pour la santé de Madame Berchtold. Des raseurs et des éteignoirs. De la lecture du (magnifique) dernier livre de Colette Fellous, amie de Facebook. De la bonne vie qui va…

À propos de la solitude actuelle. D’un appel revigorant de Monsieur Berchtold, cependant inquiet pour la santé de Madame Berchtold. Des raseurs et des éteignoirs. De la lecture du (magnifique) dernier livre de Colette Fellous, amie de Facebook. De la bonne vie qui va…

Bref, c’est la vie profuse et joyeuse, la vie belle et les bons livres, comme ce bon livre dont je me régale depuis quelques jours, intitulé Un amour de frère (à paraître chez Gallimard en septembre) et portant la signature de Colette Fellous, amie de Facebook que je me reproche de ne découvrir qu’aujourd’hui alors qu’elle a déjà publié une douzaine de livres.

Bref, c’est la vie profuse et joyeuse, la vie belle et les bons livres, comme ce bon livre dont je me régale depuis quelques jours, intitulé Un amour de frère (à paraître chez Gallimard en septembre) et portant la signature de Colette Fellous, amie de Facebook que je me reproche de ne découvrir qu’aujourd’hui alors qu’elle a déjà publié une douzaine de livres.

Celui qui atermoie / Celle qui chipote / Ceux qui lésinent / Celui qui en rabat / Celle qui mégote 7 Ceux qui biaisent / Celui qui le dit sans le dire / Celle qui laisse plus ou moins entendre qu’on ne pourra conclure sans peser le pour et le contre / Ceux qui donnent le change / Celui qui laisse décider celle qui obéit à ceux qui ont la situation en mains / Celle qui s’écoute parler pour ne rien dire / Ceux qui jettent de la poudre aux yeux fermés / Celui qui ne risque rien sans garantie bancaire / Celle qui mise sur le cheval d’arçon / Ceux qui ne prendront même pas le train en marche / Celui qui se refuse à lui-même / Celle qui s’égare sans se perdre / Ceux qui trouvent tous les prétextes / Celui qui découvre soudain l’inanité du simulacre et s’exclame « oh » dans le tea-room feutré / Celle qui entrevoit l’aspect infernal de l’éternel retour / Ceux qui disent haïr la réalité mais acceptent néanmoins l’omelette norvégienne du menu / Celui que la laideur fascine / Celle qui réalise ses fantasmes par procuration / Ceux qui se font de la thune en s’exhibant sur Webcam Wide World (

Celui qui atermoie / Celle qui chipote / Ceux qui lésinent / Celui qui en rabat / Celle qui mégote 7 Ceux qui biaisent / Celui qui le dit sans le dire / Celle qui laisse plus ou moins entendre qu’on ne pourra conclure sans peser le pour et le contre / Ceux qui donnent le change / Celui qui laisse décider celle qui obéit à ceux qui ont la situation en mains / Celle qui s’écoute parler pour ne rien dire / Ceux qui jettent de la poudre aux yeux fermés / Celui qui ne risque rien sans garantie bancaire / Celle qui mise sur le cheval d’arçon / Ceux qui ne prendront même pas le train en marche / Celui qui se refuse à lui-même / Celle qui s’égare sans se perdre / Ceux qui trouvent tous les prétextes / Celui qui découvre soudain l’inanité du simulacre et s’exclame « oh » dans le tea-room feutré / Celle qui entrevoit l’aspect infernal de l’éternel retour / Ceux qui disent haïr la réalité mais acceptent néanmoins l’omelette norvégienne du menu / Celui que la laideur fascine / Celle qui réalise ses fantasmes par procuration / Ceux qui se font de la thune en s’exhibant sur Webcam Wide World (

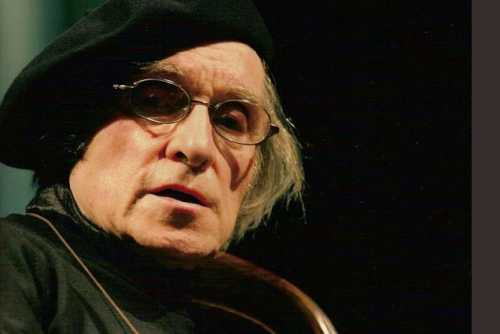

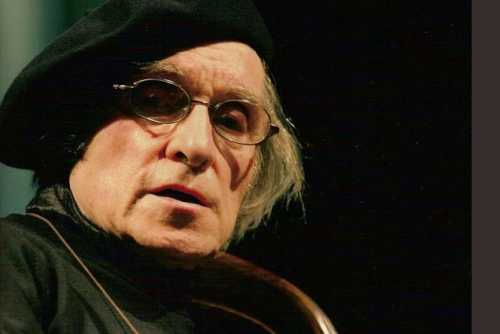

Ami du « pornographe » Henry Miller dont il publia la trilogie de Sexus, Maurice Nadeau passa des heures à se taire avec Samuel Beckett, se fit servir de l’eau chaude par Henri Michaux, lança Georges Perec à hauteur de Renaudot avec Les Choses, découvrit et défendit de grands auteurs « étrangers » tels Malcolm Lowry - l’auteur du génial et présumé invendable Au-dessous du volcan -, le Polonais Witold Gombrowicz, le Sicilien Leonardo Sciascia et le Russe Varlam Chalamov, enfin le Sud-Africain J.M. Coetzee, futur Nobel de littérature.

Ami du « pornographe » Henry Miller dont il publia la trilogie de Sexus, Maurice Nadeau passa des heures à se taire avec Samuel Beckett, se fit servir de l’eau chaude par Henri Michaux, lança Georges Perec à hauteur de Renaudot avec Les Choses, découvrit et défendit de grands auteurs « étrangers » tels Malcolm Lowry - l’auteur du génial et présumé invendable Au-dessous du volcan -, le Polonais Witold Gombrowicz, le Sicilien Leonardo Sciascia et le Russe Varlam Chalamov, enfin le Sud-Africain J.M. Coetzee, futur Nobel de littérature.

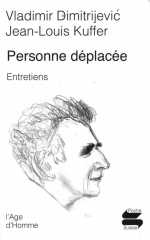

Un personnage à la Simenon

Un personnage à la Simenon Un homme de passions

Un homme de passions Vladimir Dimitrijevic. Personne déplacée. L’Age d’Homme. Poche suisse, réédité en 2010.

Vladimir Dimitrijevic. Personne déplacée. L’Age d’Homme. Poche suisse, réédité en 2010. L’homme des frontières

L’homme des frontières Claude Frochaux

Claude Frochaux Freddy Buache

Freddy Buache Pascal Bacqué

Pascal Bacqué

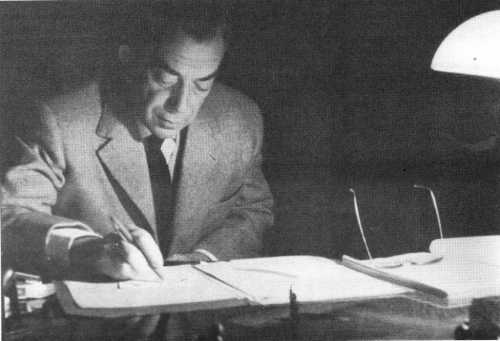

Charles-Albert écrivait tel jour d’Ouchy, et c’était hier ou ce matin : « Il y a une prairie, avec des bambous. L’herbe est courte, jaune, trouée par des footballs d’enfants. Des merles, à l’encre, y dessinent leur opulence bombée ». Ou bien il notait, en sortant de son logis de la rue Bonaparte, « l’or est tiède sur les façades », ou roulant sur sa bicyclette, « le bitume est exquis », ou cheminant en campagne, « l’herbe est divinement tendre ». Jean Paulhan, qui le défendait contre les pontifes pincés de la NRF (Gide en tête), releva qu’il savait dire « il pleut » comme personne et, des grands événements de ce monde, se « foutait complètement », étant entendu que « le signe du grand écrivain , c’est qu’il peut dire avec naturel les choses les plus simples du monde ». Et de fait, nul ne célébrait mieux que Charles-Albert « cela simplement qui existe », promeneur émerveillé des villes (Lausanne qu’il a décrit plus génialement que quiconque, Fribourg dont il a modulé les musiques, Paris à l’infini ou San Gimignano dans une lettre de nomade rimbaldien de vingt ans : « Cette ville avec ses quatorze tours s’élevant d’un pâté de maisons ressemble à une vieil orgue de bois ») mais aussi des campagnes qu’il sillonnait à vélo, nanti de sa petite valise de cuir bouilli et ralliant la prochaine étape où il payait ses hôtes (il avait par toute l’Europe des cercles s’ignorant les uns les autres qui le recevaient) de ses propos d’incomparable conteur, avant de franchir une nouvelle « frontière de rossignols » pour faire halte dans telle buvette ou se réfugier dans telle bibliothèque, entre Saint-Gall et Salamanque, où il enrichissait ses manuscrits enluminés de joyeux érudit ès histoire ou musicologie médiévale.

Charles-Albert écrivait tel jour d’Ouchy, et c’était hier ou ce matin : « Il y a une prairie, avec des bambous. L’herbe est courte, jaune, trouée par des footballs d’enfants. Des merles, à l’encre, y dessinent leur opulence bombée ». Ou bien il notait, en sortant de son logis de la rue Bonaparte, « l’or est tiède sur les façades », ou roulant sur sa bicyclette, « le bitume est exquis », ou cheminant en campagne, « l’herbe est divinement tendre ». Jean Paulhan, qui le défendait contre les pontifes pincés de la NRF (Gide en tête), releva qu’il savait dire « il pleut » comme personne et, des grands événements de ce monde, se « foutait complètement », étant entendu que « le signe du grand écrivain , c’est qu’il peut dire avec naturel les choses les plus simples du monde ». Et de fait, nul ne célébrait mieux que Charles-Albert « cela simplement qui existe », promeneur émerveillé des villes (Lausanne qu’il a décrit plus génialement que quiconque, Fribourg dont il a modulé les musiques, Paris à l’infini ou San Gimignano dans une lettre de nomade rimbaldien de vingt ans : « Cette ville avec ses quatorze tours s’élevant d’un pâté de maisons ressemble à une vieil orgue de bois ») mais aussi des campagnes qu’il sillonnait à vélo, nanti de sa petite valise de cuir bouilli et ralliant la prochaine étape où il payait ses hôtes (il avait par toute l’Europe des cercles s’ignorant les uns les autres qui le recevaient) de ses propos d’incomparable conteur, avant de franchir une nouvelle « frontière de rossignols » pour faire halte dans telle buvette ou se réfugier dans telle bibliothèque, entre Saint-Gall et Salamanque, où il enrichissait ses manuscrits enluminés de joyeux érudit ès histoire ou musicologie médiévale.

Ciao Columbo, ciao Caro, ci vediamo al Cielo !

Ciao Columbo, ciao Caro, ci vediamo al Cielo !

Nous vivons dans un univers qui ne voit plus les anges et multiplie les démons. Contre eux, Ceronetti, ange blessé lui-même, samaritain consolateur qui parfois griffe comme un chat, élève en guise de garde-fou les livres (la culture que nous fait partager ce philologue, fin traducteur de l’Ecclésiaste et des poètes latins et européens, est extraordinaire), une poudre d’humour, de préférence noir, un usage des mots à la fois révélateur et consolateur, harmonie des mondes entre flûte douce et gong chinois, ou complainte capable d’écarteler les corps et les âmes.

Nous vivons dans un univers qui ne voit plus les anges et multiplie les démons. Contre eux, Ceronetti, ange blessé lui-même, samaritain consolateur qui parfois griffe comme un chat, élève en guise de garde-fou les livres (la culture que nous fait partager ce philologue, fin traducteur de l’Ecclésiaste et des poètes latins et européens, est extraordinaire), une poudre d’humour, de préférence noir, un usage des mots à la fois révélateur et consolateur, harmonie des mondes entre flûte douce et gong chinois, ou complainte capable d’écarteler les corps et les âmes.  Lisez (aussi) Voyage en Italie, évocation de paysages non seulement géographiques au milieu des « brouillards d’anis » du nord, de l’austère Toscane ou des horreurs de la modernité architecturale, mais dans l’esprit de l’être humain, opprimé par la laideur ou ravi, un instant, par une luminosité soudaine, un livre aimable et cruel entre la mélancolie et la drôlerie, la misanthropie et la lucidité souveraine qui marquent tout ce qu’il écrit.

Lisez (aussi) Voyage en Italie, évocation de paysages non seulement géographiques au milieu des « brouillards d’anis » du nord, de l’austère Toscane ou des horreurs de la modernité architecturale, mais dans l’esprit de l’être humain, opprimé par la laideur ou ravi, un instant, par une luminosité soudaine, un livre aimable et cruel entre la mélancolie et la drôlerie, la misanthropie et la lucidité souveraine qui marquent tout ce qu’il écrit. Guido Ceronetti est enfin un de nos grands écrivains lyriques. Poète du temps, il va d’un chant épuré et hermétique, farci de citations à la façon d’un labyrinthe où il fait bon se perdre, à la ballade populaire, au poème écrit, dit-il, pour être récité le long des voies de chemin de fer. Les poèmes de Compassioni e disperazioni, les traductions de Trafitture di tenerezza (littéralement : Taraudages de tendresse) et Les Ballades de l’ange blessé, destinées à être dites et mimées dans la rue ou dans les prisons, sont, selon les propos de l’auteur, des fragments, des éclats, destinés à éclairer un instant « le sépulcral secret des mondes », à fournir un viatique et une réponse aux cris lancés dans l’éther par la souffrance humaine. Guido Ceronetti, réservé et timide, âpre comme une pomme verte et pétri de tendresse est, avec ou sans accompagnement de lyre et d’orgue de Barbarie, un écrivain à écouter.

Guido Ceronetti est enfin un de nos grands écrivains lyriques. Poète du temps, il va d’un chant épuré et hermétique, farci de citations à la façon d’un labyrinthe où il fait bon se perdre, à la ballade populaire, au poème écrit, dit-il, pour être récité le long des voies de chemin de fer. Les poèmes de Compassioni e disperazioni, les traductions de Trafitture di tenerezza (littéralement : Taraudages de tendresse) et Les Ballades de l’ange blessé, destinées à être dites et mimées dans la rue ou dans les prisons, sont, selon les propos de l’auteur, des fragments, des éclats, destinés à éclairer un instant « le sépulcral secret des mondes », à fournir un viatique et une réponse aux cris lancés dans l’éther par la souffrance humaine. Guido Ceronetti, réservé et timide, âpre comme une pomme verte et pétri de tendresse est, avec ou sans accompagnement de lyre et d’orgue de Barbarie, un écrivain à écouter.

L'humanisme sceptique d'un grand écrivain

L'humanisme sceptique d'un grand écrivain